はじめに

DEIとは、Diversity(多様性), Equity(公平性)and Inclusion (包括性)の略語です。ビジネス上で重要な課題とされるDEIですが、SHLのグローバルタレント調査で、取り組みを強化していると回答したのはわずか5社に1社でした。DEIの施策は今や道徳的な義務以上のものと考えられます。従業員のパフォーマンス、定着率、会社の評判、そして長期的な組織の成功にプラスの影響を与える戦略的な意思決定事項です。今回のコラムでは、SHLグループのホワイトペーパーから一部抜粋し、DEIがもたらす組織へのメリットとタレントマネジメントの実践について解説します。

DEIの定義

まず、本コラムでのDEIの定義を確認します。定義は過去の記事から引用します。- Diversity(多様性):その人自身をユニークにする特徴。DEI施策は、組織がサービスを提供する集団の多様性を、職場に反映することを目指しています。

- Equity(公平性):公平性とは、偏りがなく公正であることです。公平性と平等の違いは、平等はすべての人に同じリソースまたは機会を与えることに焦点を当て、公平性はすべての人に同じ結果に到達するために必要なリソースと機会を与えることに焦点を当てていることです。丘に植えられた木から2人がリンゴを収穫しているところを想像してみてください。両方の人に同じ高さのはしごを与えると、上り坂に立っている人はリンゴに手が届きますが、下り坂に立っている人は手が届きません。これは平等です。どちらの人も同じはしごを受け取りました。公平性は、下り坂に立っている人に長いはしごを与え、両方の人がリンゴに手が届くように必要なリソースと機会を与えます。

- Inclusion(包括性):組織の方針や慣行すべてにおいて、組織内の人々が「意見を聞いてもらっている」と感じる職場を作ることです。組織内の人々に「すべての人々を気遣い、耳を傾け、配慮している組織で働いている」と感じさせることが、DEIの施策の最終目標であり、最も難しい部分です。

DEIの施策がどのように組織の成果に貢献するか

- 人材の確保と維持 DEIに取り組む組織は、求職者にとって魅力的な存在となり、企業の評判や優秀な人材への訴求力を高めます。ひいては、従業員の定着率向上や、離職率の低下による雇用コストの削減につながります。インクルーシブな職場環境は、従業員が価値を感じられるようにし、エンゲージメントや仕事満足度、そしてロイヤリティの向上を促進します。

- イノベーション、創造性、意思決定の改善 多様なチームが多様な視点をもたらし、課題解決における創造性とイノベーションを促進します。インクルーシブな環境は、オープンなコミュニケーションと多様な視点への配慮を促し、バランスのとれた意思決定プロセスにつながります。

- 市場と顧客の理解 多様な人材が市場や顧客の理解を深め、その結果、より幅広い消費者層に対応する製品やサービスを生み出します。これらは、最終的に企業の競争力を高めます。

- グローバルな視点 多様な労働力から得られるグローバルな視点は、特に重要です。グローバル市場で事業を展開する企業にとって、文化の違いを乗り越え、多様な市場のニーズを理解するのに役立ちます。

- 企業の評判 ダイバーシティとインクルージョンを優先することは、社会的責任に合致し、企業の評判を高め、社会意識の高いステークホルダーに訴えかけます。

- チームワークとコラボレーションを強化 インクルーシブな組織文化はコラボレーションとチームワークを促進します。社員が自分のアイデアや意見を気軽に共有することで、チームワークが向上し、より効果的なコラボレーションや問題解決につながります。

タレントマネジメントにおけるDEIの実践

DEIを実践する施策をいくつかご紹介します。インクルーシブな採用プロセス

採用の初期段階でブラインド採用プロセスを採択することで、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を最小限に抑えることを目指せます。ブラインド採用プロセスとは、採用の過程で応募者の個人的な情報(名前、性別、年齢、出身地、学歴、写真など)を隠して評価する方法です。そのほか、様々なターゲットに向けたジョブフェアに参加したり、多様な人材を惹きつける団体と提携したりするなど、多様なソーシングチャネルを活用することも寄与します。また、求人票で偏見のない言葉を使用すること、特別なニーズがある人々に対応する計画を立てること、多様な面接官をアサインすることも考慮すべきです。リーダーシップ開発とトレーニング

インクルーシブなリーダーシップ文化を育むために、組織はリーダー向けにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や異文化への理解など、テーマを絞った研修プログラムの継続的な実施が必要です。また、少数派グループから優秀な人材を発掘し、育成するためのメンターシップ機会をリーダーが提供できるようにすることも必要でしょう。業績評価の透明性

業績評価における透明性の促進は、公正なパフォーマンスマネジメントの実践につながります。明確に定義された客観的な評価基準は、従業員の貢献や成果に基づいて公平に評価される環境作りを支援します。インクルーシブなオンボーディングプログラム

メンターをアサインする、異文化を含む他者理解に関する研修を提供する、重要なリソースにアクセスできるようにするといったオンボーディングプログラムを準備すべきです。新入社員が最初から大切にされている、自分が一員であると感じることができます。従業員同士のコミュニティ(Employee Resource Groups)の設立

従業員リソースグループ(ERGs;Employee Resource Groups)と呼ばれる従業員のコミュニティを設立し、サポートします。つながりや多様な意見を言えるプラットフォームを提供することで、包括性をさらに強化します。コミュニティは、例えば女性やLGBTQ+など、共通の背景や経験を持つ他の従業員とつながることを可能にします。定期的なサーベイ

組織は、従業員の経験や認識に基づいて戦略を適応させ、改善を重ねるため、DEIに関する定期的なサーベイを実施することが望ましいです。おわりに

DEIは理想論や道義的責任といった抽象的な概念ではなく、ビジネス成果を生み出すための具体的なビジネス戦略のひとつです。組織がDEIを重視するカルチャーを創造することは、最終的に従業員の満足度、生産性、イノベーションの向上につながります。冒頭述べたように重要度を認識していても、取り組みに十分着手できている企業は多くありません。完璧を追い求めるのではなく、まずは自社で何ができるか、現実的な一歩から踏み出してみましょう。1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

4. 適応を助けること:絶え間ない変化は疲弊するため、サポートが必要

従業員は常に適応が求められる状態にあり、最後の変化が完全に導入される前に次の変化がやってくることが多いです。変化は単に早く起こっているだけでなく、終わりが見えず、継続的に起こっているのです。その影響は明らかで、最近の調査では、どの人事リーダーも、従業員が変化に対する疲労に苦しんでいると報告しています。また、変化の渦中にサポートが得られていないと感じたまま放置された従業員は、安定性を求めて他の職場を探す可能性が54%高くなるという調査結果もあります。また、留まる人々も、しばしば自分自身がやる気を失い、燃え尽き症候群の危険にさらされ、ついていくのに必死であることに感じています。そのため、従業員が変化の流れに巻き込まれるのではなく、職場環境をコントロールできていると感じるためには、サポート、透明性、そして本当の意味での主体性が不可欠です。組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

はじめに

「私たちには4歳と1歳の子どもがいます。私たちは仕事の都合で仙台と大阪で別居しています。」

この話を聞いて、父親にどんな声をかけますか?

「え~!それは寂しいですね!たまにお子さんたちに会うと可愛くて仕方がないんじゃないですか?」

母親にどんな声をかけますか?

「仕事しながら1人で幼いお子さん2人も面倒見るなんて、すごく大変ですよね!頑張ってくださいね!」

上記の声かけに違和感を持たない人は、無意識に『父親が1人で単身赴任していて、子どもは2人とも母親と一緒に暮らしている』と思い込んでいるのです。

「私たちには4歳と1歳の子どもがいます。私たちは仕事の都合で仙台と大阪で別居しています。」

この文章だけでは、父親が単身赴任なのか、母親が単身赴任なのか、それぞれが子ども1人と暮らしているのか、明らかではありません。それでも、大半の人は無意識に「子育ては妻」と思い込んでいるのです。

無意識のバイアス(Unconscious Bias)とは

誰もが潜在的に持っている思い込みのことを「無意識のバイアス」と言います。バイアスを持つこと自体は悪いことではありません。我々生き物にとって、素早く情報を処理し、判断することはとても大切なことです。そして、この「無意識のバイアス」は誰もが持っているもので、それを意識的に無くすことはできないし、無くす必要もないのです。大切なことは、「自分を含めた誰もが無意識のバイアスを持っている」ということを自覚することです。そして、何かを選択するときや意思決定する際に、「バイアスに影響されていないか」と考え直すことで、「良くない」バイアスに影響されたまま判断をせずに済むようになります。

職場でありがちな無意識のバイアス

職場においてありがち且つ影響が大きいバイアスはジェンダーバイアスではないでしょうか。○男性の方が女性よりも長く働いてくれる/女性は結婚(出産)したら退職する

○育児中の女性に出張はお願いできない

○育児のための時短制度は女性のためのものである

○責任の大きな仕事は若手の男性社員に任せる

○女性は細やかだから事務作業に向いている

○子育て中の女性は管理職には向かない

○女性に残業はさせられない

難しい問題として、こうしたバイアスは「善意」の形で現れることが多いのです。

「お子さんがいるから出張メンバーから外したよ」

「精神的にハードな仕事だから女性は避けよう」

「お子さんが小さいうちは営業として働いてもらうのは難しいよね」

上司や人事としては、子どもを持つ女性に対して配慮しています。しかし、それは本当にその社員の望むキャリアなのでしょうか。

では、どうすれば良いのかというと、「本人の希望をよく聞く」しかないのです。「男性だから」「女性だから」ではなく、「今目の前にいる社員(部下)はどうしたいのか」をよく聞くことが大切です。男性でも子どもの送り迎えで出張は難しい人もいます。性別に関わらず、相手ときちんと対話することが必要です。

人事として知っておきたい「無意識のバイアス」

意思決定者側(上司/人事担当者)だけでなく、決定を下される側にも「無意識のバイアス」は存在します。能力的に彼女が最適であると、女性社員に昇進を打診したら「私には無理です」と断られることがあるかもしれません。もちろん、本人の希望(プレーヤーの仕事が気に入っているなど)で断られることもあります。しかし、漠然と「自分は女性だから」無理だと本人が決めつけていることがあります。本人の希望だからと早々に引き下がるのではなく、ジェンダーバイアスを念頭に一歩踏み込んで「なぜ無理だと思うのか」を聴き取り、「どういう能力を評価して昇進させようとしているのか」を丁寧に伝えることが必要です。前述の通り、「無意識のバイアス」を持たないことはできません。「無意識のバイアス」というものが存在していること、誰もどの立場であってもそのバイアスを持っていること、「無意識のバイアス」が採用や昇進昇格において悪い影響を与える可能性があるということを認識しておくことが、人事として必要なことではないでしょうか。

<参考資料>

https://www.djrenrakukai.org/unconsciousbias/doc/220117_sendaikousen.pdf

藤田政博(2021)『バイアスとは何か』筑摩書房

多賀太(2022)『ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方-ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために』時事通信出版局

https://jinjibu.jp/keyword/detl/787/

はじめに

サクセッションプランは、重要なポジションや役職の後継者の育成や人材配置を計画的に行うための人事施策です。これにより、経営者や重要ポストの円滑な移行が可能となります。サクセッションプランの導入は継続的なリーダー育成と組織の持続的発展に貢献します。例えば、経営者や要職に就く者の予期せぬ退職があった場合でも、適切な後継者をスムーズに配置できます。また、サクセッションプランは、一連の取り組み(後継者の特定、スキルや経験を獲得するための育成プログラム、キーポストへの戦略的配置)により従業員の意欲とエンゲージメントを高める効果もあります。現在、日本では一部の大手企業やグローバル企業しかこの施策を導入していませんが、VUCA時代の今般、従来の人材登用ではこの環境を勝ち抜くリーダーを作ることは難しいとの認識のもと、多くの日本企業がサクセッションプランの導入を検討しています。

本コラムはサクセッションプランについて述べます。

サクセッションプランの必要性

SHLはサクセッションプランを「トップリーダーの職責を担う人材を特定し、準備するための組織戦略」と定義しています。毎年10~15%の企業でCEOが交代しています。企業は少なくとも2~3年前から複数のCEO後任候補を決め、円滑な交代のための準備に入らなければなりません。大手上場企業2,500社を対象としたグローバルな調査から、CEOの後任探しが難航した企業は平均18億ドルの株主価値を失うこと、CEO指名に時間がかかるほど業績が悪化すること、がはっきりしているからです。加えて新任CEOの40%が就任後1年半は目標達成に失敗するという推計もあり、トップリーダーの選抜はより難しくなっています。

世界中をみてもサクセッションプランがうまくいっている会社は多くありません。2021年の調査で自社に優秀な後継人材がいると回答した企業は11%だけでした。それなら社外から採用すればよいと考えるかもしれませんが、その方法はより困難です。社外人材の採用は社内人材の登用に比べコストが高く、成功率も低くなります。

サクセッションプランはあらゆる企業にとって重要なタレントマネジメント施策であることがお分かりいただけたと思います。

誰をサクセッションプランの対象にするか

サクセッションプランは上級幹部にのみ行う施策ではありません。全従業員のパフォーマンスとポテンシャルに関する客観的なデータを用いて行う全社的な施策です。部長と執行役員だけを対象にするのでは遅すぎます。より早期に後継人材を識別し、育成とストレッチアサイメントを与えます。そうしなければ、多様な優秀人材がいなくなってしまうからです。多様性の現状

経営幹部の女性比率が高い企業ほど収益性が高く、社会的責任を果たし、安全で質の高い顧客体験を提供しているという調査があります。成功する組織には多様なリーダーシップが必要なのです。600社25万人以上を対象にした調査「Women in the Workplace 2020」では、女性は男性の85%しか昇進しておらず、マネジャーの割合は女性38%、男性62%となっています。このデータを見ると女性よりも男性の方が優れたリーダーになる可能性が高いと考えてしまいます。しかし、実際は多くのリーダーシップコンピテンシーにおいて女性の方が男性よりも優れていることが証明されています。

女性も男性同様リーダーシップを発揮するとわかっているのに、なぜ同じ割合で昇進していないのでしょうか。それは、誰を昇進させるか、誰に高いポテンシャルがあり、最終的に誰が最高のリーダーになれるかについて、多くの企業が主観的で偏った意見に頼っているからです。

データアナリティクスの重要性

主観的で偏った意見を補正するためにはデータアナリティクスが必要です。多くの人事責任者がこの意見に賛同しています。2022年CHROが投資するトレンド第1位はデータアナリティクスでした。また、退職者が相次いでいる昨今、会社全体でどのように人材を確保し、将来の役割のための人材パイプラインを構築するかを考える上でもデータアナリティクスは必要です。

コンテクストとは

コンテクストとは文脈のこと。文脈とはリーダーが活動する環境全般を示す言葉です。ちょうどよい日本語訳がないため、ここではカタカナのコンテクストを用います。SHLはコンテクストの構成要素を役割、チーム、組織、外部環境の4つと捉えています。例えば、外部環境は働く国や業界、組織はビジネスの優先順位や組織構造、チームはチームメンバーの能力や価値観、役割は職務内容などを表します。

この4つの違いによりリーダーはそれぞれ異なるコンテクストで仕事をすることとなり、コンテクストはリーダーが対処しなければならない課題を規定します。

なぜコンテクストがリーダーの成功に重要なのか

今、私たちは不確かな時代を生きています。SHLは、この不確かな時代のリーダーを成功に導くものを明らかにするため、グローバルリーダー9,000名に対する3年間の調査を行いました。そこで発見したものがコンテクストです。約300個のコンテクストのうちリーダーに重要なものが27個あるとわかりました。そして、この27個をコンテクスト課題として定義し、個人属性とコンテクスト課題との関係を分析しました。その結果、個人属性(知能、パーソナリティ、コンピテンシー等)とコンテクスト課題との適合度を定量的に把握できるようになり、リーダーの成功を予測する力を4倍以上高めることができました。

リーダーは自分の特性に適した課題に対して能力を発揮できるのです。すべてのコンテクストに求められる共通のコンピテンシーは存在しません。求められるコンピテンシーはコンテクスト課題によって異なります。リーダーの成功はコンテクスト課題における適材適所によって促進できます。

終わりに

この研究を踏まえて、適切なサクセッションプランを導入するには何をすればよいでしょうか。まずは、全従業員のパフォーマンスとポテンシャルを客観的に表すデータをもってください。パフォーマンスに関するデータは、業績評価、行動評価、360度評価、職務経験、保有資格、受講した研修などがあります。ポテンシャルに関するデータは、知的能力、パーソナリティ、モチベーション、価値観などアセスメントを用いるものが中心です。これらの情報による客観的な早期の後継者選抜が最初の取り組みです。コンテクストを活用した後継人材の選抜については、Mobilize Solutionを用いることで可能となります。詳細はMobilize Solutionをご覧ください。 2022年、何千人もの産業・組織心理学者が回答した「職場のトレンド トップ10」において、「インクルーシブ(包括的)な職場環境と文化の確保」は第2位となりました(SIOP、2022年)。さらに、多様性と包括性は、2019年にCEOが優先するタレントマネジメントにおいても第1位でした(Gartner, 2019)。グローバルな組織では、多様性、公平性、包括性(DEI)を職場に根付かせるための様々な取り組みが行われています。

DEIとは何か、より詳しいDEI戦略に関しては、こちらの記事 でご紹介しています。本コラムはさらに焦点を絞り、アセスメントプロセスにおいてDEI推進のために何をすべきかをお考えの人事ご担当者様に向けて、SHLグループの長年の経験から7つのヒントをご紹介します。

1.職務分析の実施

職務に関連する重要な知識、スキル、能力を測定するために、職務分析を実施しましょう。職務の成功に重要な要件のみに焦点を当てることで、ポテンシャルのある人材を排除するリスクを減らし、すべての候補者に平等に成功のチャンスが与えられる公平な競争の場を作り、多様性と包括性を高めることに繋がります。2.適切な比較対象グループの選択

テスト結果の偏差値を算出する際には、受検者グループのレベルに最も近い比較集団を選ぶことが重要です。受検者グループより成績が良い比較集団を使用すると、必要以上に受検者を選別することになり、合格率のグループ間の差異を拡大してしまう可能性があります。3.カットオフ得点の設定

能力テストのカットオフ得点は、慎重に設定することをお勧めします。あまりに高い点数を設定すると、その後の妥当性検証において、職務で成功するためにその能力が重要であることを証明するのが難しくなります。また、この場合もグループ間の差異を拡大してしまう可能性があります。4.グループ間の差異の監視

合格でも不合格でも受検者全員について、特定のグループがアドバース・インパクト(不利な影響)を受けていないかを確認する必要があります。例えば、性別や年齢、民族性などの面で、少数グループが主要グループよりもアセスメント得点が低い傾向がないかを確認します。5.受検者の準備

アセスメントプロセスがどのように進むかについて、受検者に伝えましょう。アセスメントを受検した経験がないことで不利になる人がいないように、受検者にはできる限り準備をさせることが望ましいです。SHLグループでは、受検者が匿名かつ無料で様々なタイプのテストを体験できる練習用サイトを用意しています。

6.受検者がどのように受け止めたかを確認する

採用プロセスにおけるDEIに対する受検者の反応を測定する有効な方法は、受検者から直接フィードバックをもらうことです。受検者にフィードバックをもらう理由を説明し、匿名性を確保します。また、回答が採否に影響しないことを明確にするために任意とします。確認するとよいポイントは、魅力的であったか、困難な点があったか、不安を感じたか、能力を発揮する機会があったか、公平性、包括性という点ではどうだったか、などです。7.障がいに応じて合理的な調整を行う

合理的な調整とは、障がいを持つ従業員や受検者が不利にならないように行うべき変更のことです。SHLグループのツールやソリューションでは、実施可能な調整についてのガイダンスを提供しています。しかし、その受検者の不利益を軽減するために必要な要件を特定するのはクライアント自身が行う必要があります。受検者の障がいについて、またそれがアセスメントの結果にどのように影響するか、どのように調整をするのが最善かについて知るには、受検者自身に尋ねるのが一番です。それぞれの受検者は、障がいの性質や度合いに応じて、個別に調整をうけるべきです。以上、7つのヒントをご紹介しましたが、特に1から3については、勘や経験によらない客観的なタレントアセスメントに取り組まれている組織にとっては、特に新しい観点ではないかもしれません。まずは、アセスメントツールを用いた客観的なアプローチをとることから、DEI推進に取り組まれてはいかがでしょうか。

また、アセスメントソリューションを選ぶ際には、より公平で多様な人材を受け入れることができるように、障がいのある受検者がアクセス可能かどうか、アセスメントの内容が障がいのある受検者にとって、また、文化的な面で包括的であるかどうかを、ご検討ください。

はじめに

コラム「組織における女性リーダー育成」でも紹介したように、政府や企業は女性活躍を推し進めようと施策を打っていますが、現状その試みがうまくいっているとは言えません。今回は女性活躍が進まない要因の1つとして取り上げられることの多い「女性自身の昇進意欲の低さ」について、当社の意欲検査MQを用いた研究をご紹介します。

昇進意欲の性差

「女性の昇進意欲が男性よりも低い」ということは様々な研究から明らかにされています。よく取り上げられる要因として、女性に対する職場や上司の育成方針の問題が挙げられます。ある調査では、女性は男性に比べて上司から期待されていないと認識していることが明らかになっています。また、上司に対する調査でも、男性上司、女性上司ともに女性部下よりも男性部下に多く仕事を任せる傾向がみられています。上司には「女性はどうせ辞めてしまう、育てても意味がない」という考えが背景にあるようです。

このように、上司から受けるマネジメントの男女差、自分は期待されていないということを目の当たりにすることによって、女性の昇進意欲が低くなっていくと考えられます。

このような女性の昇進意欲の問題は、昇進前段階の若手一般社員が対象とされてきました。

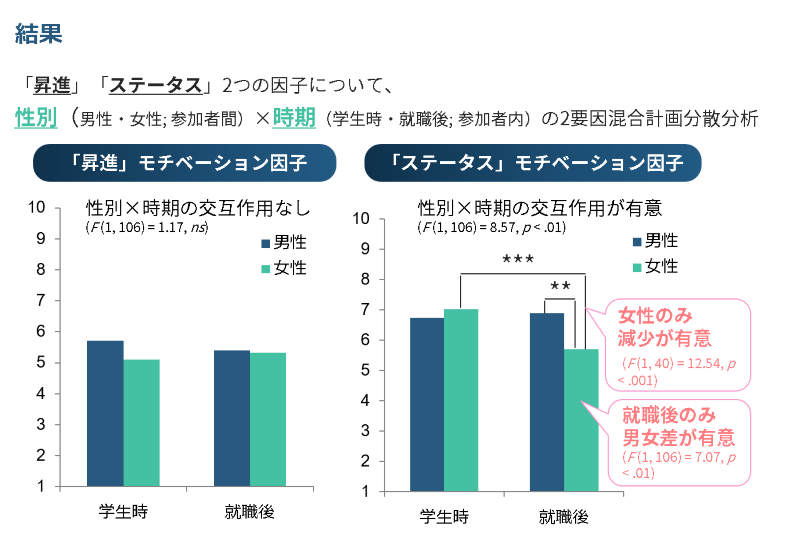

昇進意欲の変化検証

上司のマネジメントが昇進意欲に影響するのであれば、上司のマネジメント下にない状態、つまり、まだ社会人になっていない学生時における昇進意欲は男性と女性で差があるのでしょうか。それを明らかにするために、意欲検査MQを用いた研究を行いました。同じ集団に対して、内定者である「学生時」と入社後半年たった「就職後」の2時点でMQに回答してもらい、MQの「昇進」と「ステータス」因子がどのように変化するのか分析を行いました。

「昇進」因子は、実力によって昇進できる、昇進が公正である環境でモチベーションが上がること。「ステータス」因子は、結果的に得られた地位や立場にふさわしい待遇を受けられる環境であるほどモチベーションが上がることを意味します。

分析結果

① 学生時においては、男女で「昇進」も「ステータス」もモチベーションに差はない

② 男性は、学生時と就職後で「昇進」も「ステータス」もモチベーションに変化はない

③ 女性は、「ステータス」へのモチベーションが大きく減退した

女性はいつ昇進意欲を失うのか

この研究で最も注目すべきは、学生時には男女で差がなかった「ステータス」へのモチベーションが、就職後に女性のみ減退していた点です。つまり、女性の昇進意欲の低さは社会に出ることで顕在化するものであると考えられます。入社後、男性同期と違って上司から期待されていないと感じたり、そもそも「女性管理職」というロールモデルが身近におらず会社で昇進してくというキャリアパスが描けなかったりすることが影響していると考えられます。何より重要なことは、こうした女性の昇進意欲の減退が、入社半年程度で既に生じている点です。就職して一年未満にも関わらず、既に女性は肩書きのあるポストといった社会的立場を忌避する価値観を獲得してしまっているのです。

マネジメントの重要性

今回の研究でみられた女性の就職によるモチベーションの変化は、一種のリアリティショックとして現れた可能性があります。リアリティショックはその後回復していくことが多く、この結果も一時的なもので今後企業の取り組みや上司のマネジメントを受け、更に変容していく可能性があります。今後、女性活躍を進めるにあたっては、組織として枠組みを用意するだけではなく、日々の仕事場面において男女の差なく「期待感」を伝えていくことが必要です。女性活躍が進むことは女性に対してだけではなく、男性にも良い影響を及ぼします。ポジティブ・アクション(固定的な男女の役割分担意識等による男女労働者間の差を解消しようとする自主的かつ積極的な取り組み)を男性に対して熱心に行っている企業ほど、女性のみならず男性の昇進意欲も高いという調査結果があります。能力があれば昇進できるという公平さが、男女問わず昇進意欲に影響を及ぼしているようです。

おわりに

「女性だから昇進意欲が低い」のではなく入社後に「昇進意欲が削がれた」ということが今回の研究から明らかになりました。要因は、上司からの期待感やロールモデル不足など、女性を取り巻く様々な労働環境が背景にあると推察されます。組織として枠組みを用意するだけではなく、その枠組みに沿って実際に部下と接する上司の意識改革が女性活躍への一番の近道と言えるようです。※引用文献:田中真理子・佐藤有紀・堀博美 (2017) 昇進とステータスに対するモチベーションの性差―就職前後のモチベーション変化に注目して― 産業・組織心理学会 第33回