今年最も読まれたコラムトップ10

今年、最も読まれたコラムトップ10は以下の通りです。- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ゲーミフィケーションとゲームベースアセスメント(後編)

※後編はゲームベースアセスメントについて述べていました。 - マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」

- 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

- データ分析における主観性と客観性 ~シンプソンのパラドックスとデータ・インフォームド~

- 内定者への適性検査のフィードバック

- ハイポテンシャル人材にはどのような経験が必要か

なんとコラムトップ10のうち、半数がリーダー層に関わるテーマでした。

リーダーがカギを握る

過去数年のパンデミック、急速に発展するテクノロジー、グローバルな政情不安などを背景に、私たちを取り巻く世界はパラダイムシフトが起こりつつあります。ビジネスの世界でも組織は様々な未知の課題に直面しており、中心となって組織を動かすリーダー層はかつてないほど重要になっています。リーダーの役割の重要性を再認識する局面を迎え、人事・組織課題としてリーダー層の強化という潮流の一端がランキングに表れているのかもしれません。当社でも、新時代のリーダーシップをテーマにエンタープライズリーダーシップというモデルをご紹介しています。変化が加速する世界で、変化に対応する新たなリーダーがカギを握ることになるでしょう。

おわりに

日本エス・エイチ・エルは、2023年、今年TOBによりSHLグループの完全子会社となり、組織として大きな変化を迎えた1年でした。SHLグループの専門的かつ洞察に富む人事領域の知見を、皆様によりタイムリーに提供しお役に立ちたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 当サイトではタレントマネジメントやタレントアセスメントにまつわる様々な情報を発信しています。今回は最も普及しているアセスメント手法のひとつ、面接について、これまでご紹介した様々なコラム記事、ハンドブック、各社の事例をまとめてご紹介します。面接にまつわるお悩みを抱える方はぜひご覧ください。

面接お役立ちコラム

客観面接の基本を知りたい方:

自社の面接を検証したい方:

その他面接を実施する際のお役立ち情報:

面接お役立ちダウンロード資料

各社の面接事例

採用におけるお取り組みをインタビュー等でお話いただいています。インタビュー

おわりに

上記、面接に関する様々な情報が皆様の活動の一助となれば幸いです。さらに詳細を知りたい、人材選抜における課題解決のアドバイスがほしい、という方は当社コンサルタントがご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。 今回は、現状のリーダーシップを取り巻く環境を概観するとともに、ハーバード・ビジネス・レビューの記事からそのヒントになるモデルを簡単にご紹介します。リーダーの取り巻く環境の変化と課題

リモート/ハイブリッドな働き方、多様性、包括性、帰属意識の高まり、意義ある仕事や目的の探求など、世界中の職場で変化が起きています。リーダーシップにも大きな影響を与えており、その環境はかつてないほど複雑です。SHLグループの調査によれば、‐61%のリーダーが協議すべきステークホルダーが増えている

‐85%のリーダーの責任が増している

‐58%のリーダーが地理的に離れたチームを管理している

‐50%のリーダーが直属の部下との時間が減っている

また、現状のリーダーは次の状況であり、リーダーシップの過渡期と考えられます。

-75%の事業部門は、組織の将来的ニーズに対応する能力をもつリーダーがいない

-自社のリーダーが強いコラボレーションを推進する力があると考える人事部長は10%しかいない

-自社のリーダーが組織全体のニーズを考慮した意思決定を行っていると考える人事部長は38%しかいない

「Collective Genius 」から「Scaling Genius」へ

新たなリーダーの役割のヒントとして、2022年のハーバード・ビジネス・レビューの記事「What Makes a Great Leader?」を一部要約・抜粋して取り上げます。当該記事では、前段として過去のリーダーシップ研究であるCollective Genius(集合的/集団的天才)について紹介しています。書籍「Collective Genius」(2014)によれば、過去20年にわたり日常的にイノベーションを起こせる組織を構築したリーダーについて実地調査をした結果、次のようなリーダー像が浮かび上がりました。それは、イノベーションは一人の天才が「ハッ」とした閃きで生まれるものではなく、誰もがその才能と情熱において「一片の天才」的要素を持っており、それを解き放ち活用することで、革新的なソリューションを開発できると信じていることでした。彼らは、ボトムアップの創造性、自発性、即興性を支援する一方で、構造、業績評価基準、保護的な施策を確立することで、大きなリスクテイクを最小限に抑え、人々の足並みを揃えるという、イノベーションのパラドクスを見事に管理していました。また、革新的な問題解決への障壁を取り除き、「コミュニティ文化」と呼ぶ、メンバーが共通の目的、共有する価値観、そして共創の基盤となる相互関与のルールによって結ばれる文化を築きました。

このCollective Genius 1.0と呼ぶべき発見ののち、著者らは更なる研究を続けた結果、成功したリーダーたちはさらに次の特筆すべき点が浮かび上がりました。それは、革新的な組織作りだけでなく、組織の垣根を越えて共創できるネットワークやエコシステムも構築できていたという点です。Collective Genius2.0ともいえる、Scaling Genius(天才の拡大)という新たな側面に焦点をあてました。

新たなモデル:リーダーシップのABC

Scaling Geniusと著者らが表現するリーダーの機能は次の3つです。研究によればこれらの役割が今後リーダーにとって求められるといえそうです。Architect(設計者)

第一線で働く従業員から経営幹部に至るまで、組織内のすべての人が意欲的にイノベーションを起こせるような文化や能力をリーダーが創造する必要があります。研究では、リーダーシップスタイル、タレント(人材)、組織構造、オペレーションモデル、ツールの5つの手段を使って、アーキテクトとして組織を設計、構築、進化させ、長期にわたってイノベーションをサポートしています。これらの組み合わせにより、創造性を制限する障壁を取り除き、共創に必要なマインドセットと行動を構築しています。

Bridger(橋渡し)

リーダーが組織内の機能、地域、事業部門を越えてイノベーションを促すことは難しく、まして社外の人と緊密に連携することは非常に困難です。しかし、それこそがブリッジャーの役割なのです。単一の部門、事業部、会社の中では見つけることのできない才能やツールへのアクセスを体系的に獲得することが役割であり、リーダーはブリッジャーとして、組織、部門、業界、地域を超えて、相互に信頼・影響・コミットメントを促す社会的なつながりを構築しなければいけません。

Catalyst(触媒) ※物事を促進させるという意味合い

イノベーションには、時に、より広範なエコシステムの中で、個人やグループが組織から独立して共創を行う必要があります。アイデアをより早く成果につなげるために、リーダーはカタリストとして複数間のコラボレーションを促進し、加速させる必要があります。リーダーは組織が捕えられている相互依存の”網”を能動的に管理し、関係性をマッピングし、キーとなる人々に活力を与え活性化させる役割を担わなければなりません。目的達成のため、他の組織にこれまでとは異なる働きをするよう促すのです。

新たなリーダー像の模索

本コラムでは割愛しましたが、今回ご紹介した記事には具体的な事例も紹介されており、Catalystの一例として日本企業の全日本空輸(ANA)の新事業、avatarin株式会社も紹介されています。複雑化する社会では、社内の横断的なコラボレーションだけでなく、幅広く社外も含めて協業を推進できるリーダーが求められます。 変化の激しいビジネス環境で新たなリーダーを作り出すために、多くの企業がハイポテンシャル人材の発掘と育成に力を入れています。ハイポテンシャル人材の育成には、能力をストレッチさせるための職務と経験が必要です。どのポジションでどんな経験をさせるか。この重要な判断には、必ず対象者のディベロップメントニーズの把握がセットになります。今回は360度評価を用いた能力開発についてご紹介します。

360度評価とは

360度評価とは、評価対象者(本人)の周囲の上司、部下、同僚などが評価を行う仕組みを指します。複数の立場から評価を行うことで、対象者の能力やコンピテンシーを様々な角度から確認することができます。周囲の他者からのフィードバックは対象者に様々な気づきを与えるため、特に能力開発に有効です。実施の流れ

360度評価の実施から結果フィードバックまでの計画を立てます。まずは目的(何のために誰を評価し、どのような効果を期待するか)を明確にします。その上で、目的に合致する評価項目と評価対象者を設定します。評価項目は、他者から観察可能な行動であり、業績に関係するものでなくてはなりません。続いて評価者を選定します。最後にフィードバックについて検討します。能力開発ではこのフェーズがとても重要です。誰がどのような形式で評価者にフィードバックするのか。適切な結果の返却が自己理解を促進し、行動変容の後押しをします。その後、実際に能力開発がなされているかを確認しながら、一連のプロジェクトの実効性を判断します。

能力開発を促すための着目ポイント

前述の通り、360度評価はフィードバックが重要です。機密性と専門性を担保した上で適切な人がしっかり結果を返却します。外部の専門家に支援を仰ぐ場合もあります。定められた要件に従い、必要となるコンピテンシーの結果を見ます。結果の着目ポイントは次の2点です。当社の360度評価ツール「無尽蔵」では本人・周囲の評価以外に、仕事における能力の重要度を上司が評価する機能があり、これらも活用します。

自分が高く評価し、周囲が低く評価した項目

自分と他者との間で、強み、弱みの判断が食い違っている項目です。どうしてその食い違いが生まれたかを追跡する必要があります。特に、自分ではできていると判断しているが、他者からはそうみえない項目については振り返った上で、場合によって行動変容が必要です。

上司が重要と評価し、周囲が低いと評価した項目

上司は仕事の成功上不可欠なものと考えているのに対し、他者は本人のその能力は不十分であるとみなしています。現状では、業務遂行で苦戦する可能性があるため、これらの能力を身につけていくことは必要不可欠です。

おわりに

ハイポテンシャル人材の能力開発は、個人の成長だけでなく組織開発にも直結します。個々の強みと弱みをしっかり把握した上で、次を見据えた人材配置を行っていくことが組織の力を強くします。当社では無尽蔵という360度評価ツールを提供しています。詳細にご興味がある方は、下記の関連リンクにある資料をご一読ください。また導入のハンドブックもご用意していますのでご参照ください。 イギリスに本社を置くSHLグループによるTOBとその後の吸収合併により、日本エス・エイチ・エルは2023年9月29日に新たな歴史を歩み始めました。今回のコラムでは、この節目に改めて当社の歩みを振り返りながら未来への決意を新たにしたいと思います。

排除から登用の思想へ

まず、当社の創業の物語を紐解きます。創業社長である清水佑三は、当時、就職情報サービス事業を行っていた文化放送ブレーンで役員を務めていました。企業の就職試験として採用テストの事業も行っており、「人事テスト」に強い関心を持っていました。

清水は新たな人事テスト作りにあたり当時の労働省へのヒアリングなど様々な情報収集を行い、2つの原理原則にいきつきます。「一つは、そのテストが仕事の成否との関連についてのみ興味をもっていること。もう一つは(不適応予測値を出して、排除することに興味を持つのではなくて)適応する予測値を出して、登用することに興味を持つものであること」。

人事テストの範を探すために手にした『Tests』という医学・教育・産業など目的別にテストを解説する要覧の中で、清水はイギリスにあるSHL社のテストプロダクトと出会います。ビジネス場面で用いられるテストとして多数紹介されていたSHLのプロダクトは、どれも測定能力が細部まで明快で曖昧さがなく論理的に構成されており、プロダクト群全体を通して見えてくるテストづくりの考え方がまさに清水の原理原則と合致していたのです。SHLの社名は、創業者で心理学者でもあるサヴィル(Saville)博士とホールズワース(Holdsworth)博士の名前の頭文字をとったもので、このサヴィル博士に清水が手紙を書いたことから日本エス・エイチ・エルとしての歴史が始まりました。

1987年にSaville & Holdsworth Ltd.と株式会社文化放送ブレーン(当時)との合弁契約に基づき、両社の折半出資により株式会社エス・エイチ・エル ジャパンが設立され、日本でSHLのテストが販売されることになります。

清水の人事テストビジネスにおける信念、「排除ではなく登用のための人事テスト」は、「ビジネスにおける適材適所の実現」として今もなお私たちの根幹にあります。

当社の理念を表すプロダクトやサービス

合弁会社設立初期からパーソナリティ検査OPQ、知的能力テストとのパッケージであるGAB、コンピュータ適性テストCABが販売されていました。これらのプロダクトは、現在もあらゆる企業の適材適所を実現するツールとして活用され続けています。さらに、約30年前の1995年、各社ごとに採用基準を設計する採用基準策定サービス、客観面接のスキルを学ぶ面接技術訓練コースの提供を開始しています。まだ採用で「学歴不問」を打ち出し話題になる時代、当時の日本企業にとって主流であった属人的・慣習的な評価に一石を投じます。時代の変遷とともにビジネス環境は劇的に変化していますが、当社草創期から提供しているこれらのサービスが現在も十分活用されていることは特筆すべき点です。当社の理念を表したサービスが時代を超えて受け入れられているのは、その理念が普遍性を持った価値観であることを表していると言えるかもしれません。日本エス・エイチ・エルの更なる発展

その後も、価値観やモチベーションを測定するアセスメント、マネジメントのためのイントレイ演習や判断力アセスメント、組織文化測定など、様々なプロダクトを発売し続けます。並行して面接のトレーニングや基準設計に伴うデータ分析などのコンサルティングサービスも増えていきました。また、技術革新に伴いアセスメント実施形態も進化し続けています。日本の採用市場におけるインターネットの活用が進む2001年、当社は国内初となるWebテストをマイクロソフト社と共同開発し、リリースしました。近年では本人認証厳格化のニーズに伴いテストセンター方式のオンラインテストやプロクタリング(試験監督)機能を搭載した商品も発売しました。企業としては、合弁から14年後の2001年12月、当時の大阪証券取引所のナスダック・ジャパンに上場。上場初年度の売上は初の10億円を突破、50名を超える従業員を抱える企業へと成長していました。2007年、資本関係のあった株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)から現社長の奈良学が副社長として就任。2008年4月、創業者清水は逝去しました。「楽して儲けて尊敬される(効率的に働き、利益率が高く、社会に貢献する)」を社是とし、順調に事業は発展しながら、上場廃止前最後の決算では売上高35億円、取引社数約8,600社、従業員数は116名の企業へと成長しました。

ビジネスが益々グローバル化する中で、近年のビッグデータ活用、タレントマネジメント、ピープルアナリティクスなどの機運を追い風に、SHLグループの一員として当社の貢献できる余地は更に広がっていると考えます。

おわりに

私が入社した頃、すでに「全社員測定による社員の可視化」の必要性を清水は説いていました。昨今のピープルアナリティクスの話題に触れるたび、創業社長の先見の明に驚くとともに、時代が追い付いたなと当時を懐かしく思い返します。本コラムでこれまでの歴史を改めて振り返りながら、当社の成長を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を抱きました。SHLを最初に見つけ日本に浸透させた創業者清水の功績は言わずもがな、社員たち(卒業した方も多くいますが)及び事業に携わった方々の不断の努力、そして何よりも、サービスと理念に共感し組織をより良くするためにご利用いただいた日本のお客様が、当社を共に作ってきたのだと思います。吸収合併によって、当社のグローバルでプロフェッショナルなプロダクト・サービスの浸透を更に加速させ、みなさまのよりよい組織作りのため最大限貢献したいと思います。

参照:清水佑三(1988). 「排除の思想」から「登用の思想」 人事工学研究シリーズ①「排除の思想」から「登用の思想」へ, 28-39 ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。

オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。はじめに

過去数年に私たちが経験した変化は、組織と個人の関係性も変化させ、仕事の世界はリセットされつつあることを多くの人が感じています。組織は単なる利益や成長を超えた成果を求められており、リーダーやマネジャーの役割を再考すべき時がきています。今回は「ピープルマネジメントの新時代」をテーマにSHLグループが調査、整理した新たなピープルマネジメントに求められる3つの成果とそれに必要な8つの能力をご紹介します。

ピープルマネジメントで目指すべきもの

ギャラップ社の調査によればエンゲージメントスコアのばらつきの70% はマネジャーが原因の可能性があるとしています。有意義な仕事とキャリアアップに加えて、従業員は退職の最大の理由として思いやりのないマネジャーの存在を挙げています。マネジャーは利益や成果をあげる単なるタスク管理以上の、ピープルマネジメントを求められています。

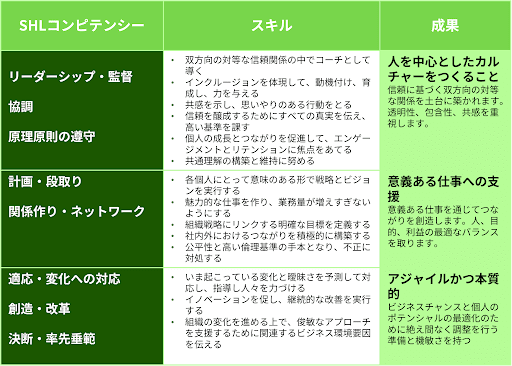

SHLでは、今日のピープルマネジメントを行う立場にあるマネジャーの成果をカテゴライズしました。目指すべき成果は次の3つです。

1.人を中心としたカルチャーをつくること – 信頼に基づく双方向の対等な関係を土台に築かれます。透明性、包含性、共感を重視します。

2.意義ある仕事への支援 – 意義ある仕事を通じてつながりを創造します。人、目的、利益の最適なバランスを取ります。

3.アジャイルかつ本質的 -ビジネスチャンスと個人のポテンシャルの最適化のために絶え間なく調整を行う準備と機敏さを持ちます。

ピープルマネジメントを成功に導くコンピテンシー

続いて、この成果を生むために必要なコンピテンシーとスキルをSHLでは以下の通り定義しました。1.人を中心としたカルチャーをつくること – リーダーシップ・監督、協調、原理原則の遵守

2.意義ある仕事への支援- 計画・段取り、関係作り・ネットワーク

3.アジャイルかつ本質的 –適応・変化への対応、創造・改革、決断・率先垂範

おわりに

組織の方針や戦略を実行するだけでなく、上述のとおり従業員のエンゲージメントをも左右するマネジャーは、組織において非常に重要な役割を果たしています。自社におけるマネジャーの成果や能力を改めて見直し、必要に応じて再定義しながら、適切な人を育成・昇格させる際の参考になれば幸いです。参考:

The New Era in People Management

An Opportunity for Change through People Management

はじめに

いまや転職が当たり前の選択肢となり、人材の流動性はますます高くなっています。日本の多くの企業は毎年の新卒採用で一定の労働力を確保している状況が続いていますが、事業の変化などを背景にキャリア採用もかつてないほど活発になっています。今回は、なかなか確立されないキャリア採用におけるオンボーディングについて考察します。キャリア採用のオンボーディングにおける問題点

新卒採用至上主義の多くの日本企業では、学生を入社前の内定期間から入社後の研修期間を経て組織に定着・戦力化するまで、細やかに支援する体制が脈々と培われてきました。一方で、オンボーディングと呼ばれるこの一連のプロセスは、近年拡大し続けるキャリア採用ではうまく機能していない、あるいはないに等しいケースが散見されます。受け入れる現場の人材不足がひっ迫しており、即戦力の補充として入社する背景や、キャリア採用者=ビジネスマンとしてトレーニング済みの自律的な人という無意識の期待などが一因と考えられます。その結果、まともなオンボーディングが行われず、ひいてはキャリア採用者の早期離職につながるケースがあります。

オンボーディング:8つのヒント

今回は、「日本におけるキャリア採用者」という対象を念頭に、Harvard Business Reviewの記事に大幅な意訳と加筆をし、オンボーディングにおけるヒントを8つにまとめてご紹介します。1. 採用者にとってよいキャリアになることを意識する

定着するもしないもその人次第という態度ではなく、入社して就く仕事がその人にとって「よいキャリア」となるよう組織が後押しすることが肝要です。「よいキャリア」とは将来への希望を与え、自分に価値があると感じさせるものです。時に、与える仕事が採用者にとっては単調な仕事と思われることも、組織が長期的な視点でキャリアを描いていることを採用者にも伝えることで、早期離職を防ぎます。

2.入社前から入社後に働くイメージを持ってもらい、良い関係を築く

採用選考の段階で、実際の面接前に模擬面接を行ったり、職場見学などを通じて応募者に働くイメージを持たせるとよいでしょう。例えば、多様性を謳っていても、働いている人が日本人ばかり、男性ばかりの職場では、入社しても自分に居場所がないと思う応募者もいるかもしれません。ほかにも、自分以外にキャリア採用者がいない、若手がいない、子育てしている社員がいない、など色々な意味で「自分のような人がいない」ということは、採用者にとって自分は歓迎されないかもしれない、と思わせる可能性があります。

3.初日の受入れが大事

新しい職場に入るのは少なからず不安になるものです。しかし、新しく入社するキャリア採用者は働く準備ができており、自分でなんとかできると勘違いされることが多くあります。実際そういう人もいますが、そのように扱われると会社から支援されていないと感じられ、退職につながるケースもあります。第一印象は採用者の定着にとても重要です。初日に同僚や上司、サポートスタッフやその上司への紹介をきちんと行い、受け入れましょう。

4.メンターをつける

キャリア採用者は仕事のスキルとともにインフォーマルな職場の文化を学ぶ必要があります。これを偶然に任せると、ある人は運よく学んで先輩に育てられていき、その他の人は機会を逃して苦しむことになります。苦戦している人は怠けている、あるいは能力がないなどとみなされる傾向にありますが、単に物事を理解する支援が不足しているだけかもしれません。メンターをつけてきちんと学べる機会を作りましょう。

5.職場のルールを明確に伝える

すべての職場には期待される行動について、フォーマルなルールとインフォーマルなルールがあります。多くの人は周囲を伺いながらこれらのルールを発見し、学んでいきます。職場の上司にとっては自明のことであっても、キャリア採用者にとってはよく理解できないこともあるかもしれません。

6.キャリア採用者が気軽に質問できる文化を作る

キャリア採用者は、失敗を恐れて質問したり助けを求めたりすることを時にためらうことがあります。組織に新しく入った人が質問をすることは普通のことであり生産的であることを、しっかり伝えてください。

7.職場以外の生活を理解する

新たに入社したキャリア採用者は、育児をしている、誰かを介護している、遠くから通勤している、あるいは学校に通っているかもしれません。上司や同僚は、彼らの生活が自分の生活とは大きく異なる可能性を認識してください。彼らの複雑な日常生活をしっかり理解することで、仕事上良くないと誤認していた行動を理解することができるかもしれません。

8.すべての人に尊厳と敬意を持つ雰囲気づくり

職場の中に嫌がらせのような行動を行う人がいるかもしれませんが、上司は毅然とした対応を取らなければなりません。相互の敬意の欠如や不適切な言動が職場で許容されると、全体の士気や生産性が低下し、結果離職につながります。給与、シフトや勤務時間、仕事の割り当てなどの基本的な要素における人種や性別の格差にも注意を払うべきです。上司や同僚は、さまざまなバックグラウンドを持つキャリア採用者との間に安定した尊敬の念を持った関係を築くことが重要です。人種やジェンダーを含め、公正な職場を作り上げることは、すべての人が尊厳と敬意をもって扱われる雰囲気づくりに寄与し、生産性を高めます。

おわりに

新卒採用では十分対応できているが、キャリア採用ではここまでやっていない、という企業もあるかもしれません。新卒採用者とキャリア採用者は職歴の違いはあれど、組織の新人であることに変わりありません。オンボーディングの重要性を軽視することで、労力をかけて獲得した貴重な人材を失うのはあまりにももったいないです。採用は人材の獲得がゴールではありません。組織に定着し、その人の能力が最大限発揮されたときに、真の成功と言えます。上記をヒントに改めて自社のキャリア採用におけるオンボーディングを点検し、必要に応じて改善をはかってみてください。 組織が高い生産性をもってパフォーマンスを発揮するには、個々人のスキルや専門性だけが重要なわけではありません。チームメンバーをどのように構成するかによって、チーム、そして組織のパフォーマンスは大きく影響を受けます。今回は、ベルビンの8つのチームタイプの概念をご説明するとともに、OPQのデータからチームビルディングでおさえるべきポイントついて考察します。

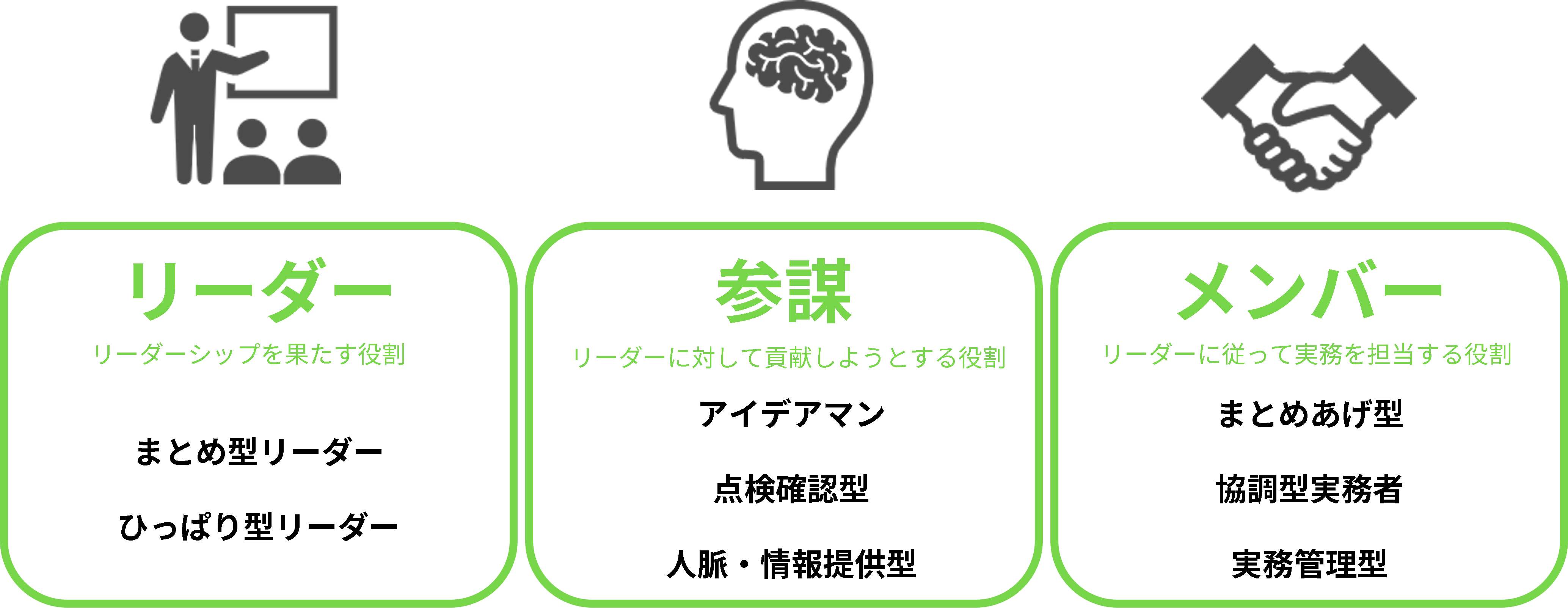

■ベルビンのチームタイプ

1981 年にメレディス・ベルビンが行った「チームタイプ」に関する調査があります。チームタイプは後述する8つのタイプがあり、それぞれがグループ全体の成果に重要な役割を担っています。メンバーのタイプが分散しているチームのほうが、ある1つのタイプばかりのチームよりも、チームとして高い成果を上げる傾向があります。OPQでは、各チームタイプの可能性をパーソナリティから予測することが可能です。まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型実務者

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

この8つのチームタイプは大きくリーダータイプ、参謀タイプ、メンバータイプの3つに大別できます。

OPQから考察するチームビルディングでおさえるべきポイント

構成メンバーが8つのタイプにきれいに分かれれば理想的ですが、現実にはそううまくはいきません。チームやプロジェクトのメンバーが8名未満であることも往々にしてあるでしょう。加えて、一人の人間がたったひとつのタイプに属するということも現実にはあまりないことです。OPQから算出するチームタイプの尺度得点を見ても、複数のタイプに該当する場合があります。当社で、OPQから算出される尺度得点の内部相関を検証したところ、以下のような傾向が見られました。正の相関があったことから

・まとめ型リーダーは人脈・情報提供型も担いやすい

・まとめあげ型は実務管理型も担いやすい

・点検確認型は実務管理型も担いやすい

※この逆も言える

負の相関があったことから

・ひっぱり型リーダーと協調型実務者は相反する

・人脈・情報提供型と点検確認型は相反する

・人脈・情報提供型とまとめあげ型は相反する

また、アイデアマンは他のタイプと比較すると、内部相関が高い尺度がありませんでした。

これらの結果をふまえて、チームメンバーの構成は以下を意識するとよいでしょう。

✓まとめ型リーダーのチームには、実務を助ける点検管理型、実務管理型を入れる

✓ひっぱり型リーダーのチームには、参謀のいずれかのタイプと協調型実務者を入れる

✓どのチームにもアイデアマンを入れる

おわりに

「チームタイプ」は分かりやすい概念ですが、タイプ分類による特徴の単純化という落とし穴があります。チームビルディングにうまく応用するには、タイプにあてはまるか否かの二択で判断するのではなく、それぞれの役割をどの程度担う可能性があるかというアプローチが重要です。OPQは、パーソナリティは個人の特性の組み合わせであるという考えに基づき開発されています。複数のチームタイプの可能性を予測したい場合は、OPQが有用ですので、チームタイプの得点を搭載する万華鏡30やOPQのオプションリポートCHXをぜひご利用ください。「長年この適性検査を使っているけど、時代とともに人材ニーズが移り変わる中、このままでいいのだろうか・・・」そんな思いを抱く採用ご担当者は少なくないと思います。これは、すでに日本エス・エイチ・エルの商品をご利用中のお客様も例外ではないでしょう。

「今までずっと玉手箱を使っているけど、他にはどんな適性検査があるの?」そんな疑問にお答えするために、本記事ではSHLの人気適性検査シリーズをご紹介します。

ところで、日本エス・エイチ・エルの適性検査には、計数科目、言語科目、英語科目の中にも、さらにいくつかの種類の科目があるのをご存じですか?同じように言語の能力を測る科目でも、どのような側面の言語能力を測るかによって科目が異なるのです。コンセプトに合わせて各科目を組み合わせ、成り立っているのが適性検査なのです。

※以下のすべての適性検査に「パーソナリティ検査OPQ」が付属しますが、共通科目のため説明を割愛します。

言語・計数・英語搭載のオールラウンダー「玉手箱Ⅲ」

幅広い業界・幅広い職種でご利用いただいている、当社のロングセラー適性検査です。「SHLの適性検査といえば、玉手箱」というイメージをお持ちの方も多いと思います。言語・計数・英語という定番の科目がセットされていることに加え、全体実施時間の短さ(=受検者への負担の少なさ)も魅力です。与えられた情報を手早く把握できる能力、その中で「何が重要か」を察知し、効率的に情報を処理する能力を測定する科目群で構成された、バランスの良い適性検査です。特に、状況の大枠をすばやく理解し適切に立ち回ることが求められるような職種でよく活用されています。玉手箱ⅢはWebテストですが、マークシートテストの「IMAGES」もございます。詳細はお問合せください。

玉手箱Ⅲ(Webテスト) 年間使用権料 1,200,000円(税別)

受検料 1,100円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

受検料 1,100円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

論理的思考力の測定に特化「GAB」

玉手箱Ⅲとならぶ当社の人気ロングセラーシリーズです。搭載科目は言語と計数です。玉手箱の科目群よりも少し時間をかけ、受検者がじっくりと言語もしくは数値情報を吟味し、論理的な解答にたどりつく能力を測定します。この情報社会において、提示された情報を把握できるだけでなく、その背後にある理論関係を正しく整理できることや、情報を組み合わせて新たな解を導けることもまた重要な能力と言えるでしょう。GABの高得点者は、論理的・合理的な思考をしたり、データを解釈・活用することが得意な傾向があります。なお、言語と計数以外に、オプション科目を追加することもできますのでご相談ください。

GABシリーズには、Webテスト(WebGAB)、テストセンター(C-GAB)、マークシートテストがございます。詳細はお問い合わせください。

WebGAB(Webテスト) 年間使用権料 1,200,000円(税別)

受検料 1,100円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

受検料 1,100円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

IT職へのポテンシャルを測定「CAB」

IT職採用企業に絶大な人気を誇るのがCABです。CABは、パズルのような非言語情報からなる様々な知的能力科目の成績を通して、IT職への適性を測定する適性検査です。特にIT職の未経験者採用を実施する企業において非常に多くご利用いただいています。パーソナリティ検査の結果も一部加味し、プログラマー、システムエンジニア、カスタマーエンジニア、プロジェクトマネージャーなどの幅広いIT職への適性を的確に予測します。IT人材の不足が深刻になっている昨今、ニーズの伸びている適性検査です。CABについては、こちらの記事でも詳しくご紹介していますので、関心のある方はご覧ください。 ※CABシリーズには、Webテスト(WebCAB)、テストセンター(C-CAB)、マークシートテストがございます。詳細はお問い合わせください。WebCAB(Webテスト) 年間使用権料 36,000円(税別)

受検料 3,200円/件(税別)

固定観念にとらわれない発想力を問う水平思考を導入「RAB」

「水平思考」をご存じですか?情報を掘り下げ、可能性を排除してゆき、論理的な唯一の解にたどりつくような思考の方法を「垂直思考」といいます。これに対して、水平思考は「あの可能性もある、この可能性もある」というある種混沌とした情報の中で思考を進め、様々に視点を変えながら、妥当と考えられる解を導く特殊な思考法を指します。この水平思考を導入した適性検査がRABです。固定観念にとらわれず、混沌とした情報の中から法則性を見出し、答えを導く必要があるような職務への採用におすすめです。WebRAB(Webテスト) 年間使用権料 1,200,000円(税別)

受検料 1,000円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

受検料 1,000円/件(税別)

※大規模受検用の価格プランもございます。

その他:オリジナルWebテスト

これまで見てきたように、SHLの適性検査は様々な科目を組み合わせることで成り立っていますが、お客様のご要望により自由に科目を組み合わせてオリジナルのWeb適性検査を作成することも可能です。「当社が見たい能力の科目だけを組み合わせて、独自のテストを作りたい」という場合は、ぜひお問い合わせください。もし科目の選択に迷う場合は、当社のコンサルタントにご相談ください。採用したい人材像や職務に求められる能力をヒアリングの上、適切な搭載科目をご提案いたします。価格 搭載科目によってお見積り