それは、「自己申告の結果を、どこまで信用できるのか」という問題です。

本コラムではこの問題に対する私たちの考えをお伝えします。

問題意識の背景

この問題意識の背景には、2つの疑念が隠されています。1.回答結果はあくまでも自己理解像でしかなく、信憑性がないのでは?

2.「良く見られたい」等の心理が影響し回答をごまかすため、信憑性がないのでは?

疑念に対する回答

1つめの疑念は、「なぜ自己理解を聞くことで行動の予測ができるのか」ということです。これは「自己概念は行動を規定する」という考え方に由来します。カール・R・ロジャースはパーソナリティを自己概念と同じものと捉え、その自己概念が自分のとる行動に深く影響する、という考え方をとっています。つまり、自分はこういう人だ、という認識が行動に表れる、という考え方であり、その人の行動を知るために自己概念を聞くのは有効であるということを意味しています。

私たちはこの考え方を支持しています。

2つめの疑念は、「パーソナリティ検査の結果をごまかすことは可能である」という前提に立った場合に出てきます。

では、パーソナリティ検査の結果をごまかすことは可能でしょうか?

この問いに対する答えは「はい」です。これは、あらゆる自己申告型の検査に共通する問題であり、これらの検査は「社会的に望ましい」回答に対して脆弱です。

自己申告型検査の結果の正確さは、回答する人の正直さや協力によるものなのです。

結果をごまかすことを完全に排除することはできません。

だからこそ、自己申告型検査を提供する者は、この問題に対して「ごまかし」が起こる可能性を最小限にするための方策を取る必要があります。

私たちが提供するパーソナリティ検査OPQでは、回答者が作為的回答を行うことが難しいように設問を設定しています。具体的には回答者に各項目1つ1つに「はい」か「いいえ」等、1問1答で答えさせるよりも、項目間で強制的に選択させる回答形式をとることで、受検者が全体的に社会的に望ましい回答を行うという危険性を低減しています。

おわりに

「パーソナリティ検査の結果は信用できるのか?」という問いに対する私たちの考えや方策はご理解頂けましたでしょうか。OPQの回答形式についてご関心のある方は、こちらのコラム「OPQはごまかせるか?」もお読みください。ぜひ、同じチームで働く、よく知るメンバー同士でパーソナリティ検査の結果を共有してみて下さい。「確かに当たっている」という部分もあれば、「本当にそうなの?」という部分も出てくるかもしれません。パーソナリティ検査の結果だけで回答者の全てを知ることはできません。ですが、パーソナリティ検査の結果を用いて対話することで、より多くの情報を収集でき、結果への納得感が高まると思います。 パーソナリティ検査OPQを正しくご利用いただくため「OPQ解釈コースオンデマンド」(参加無料)へのご参加をお薦めしております。 面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。 本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

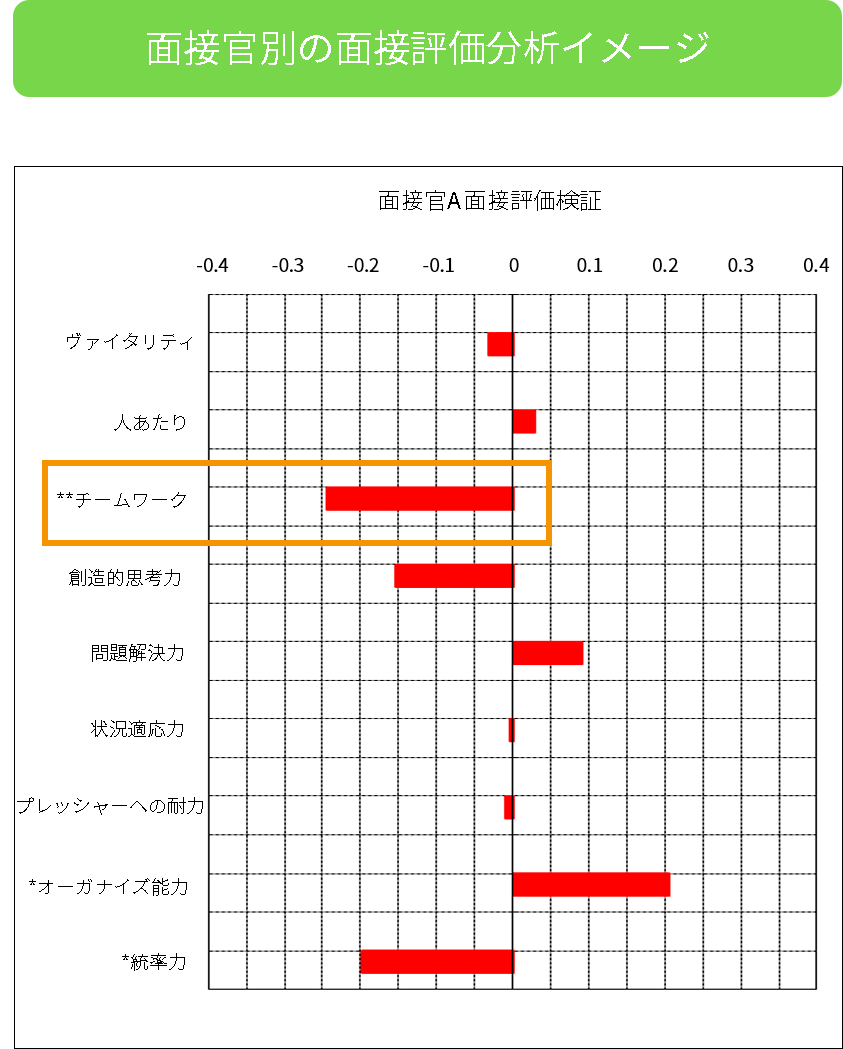

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

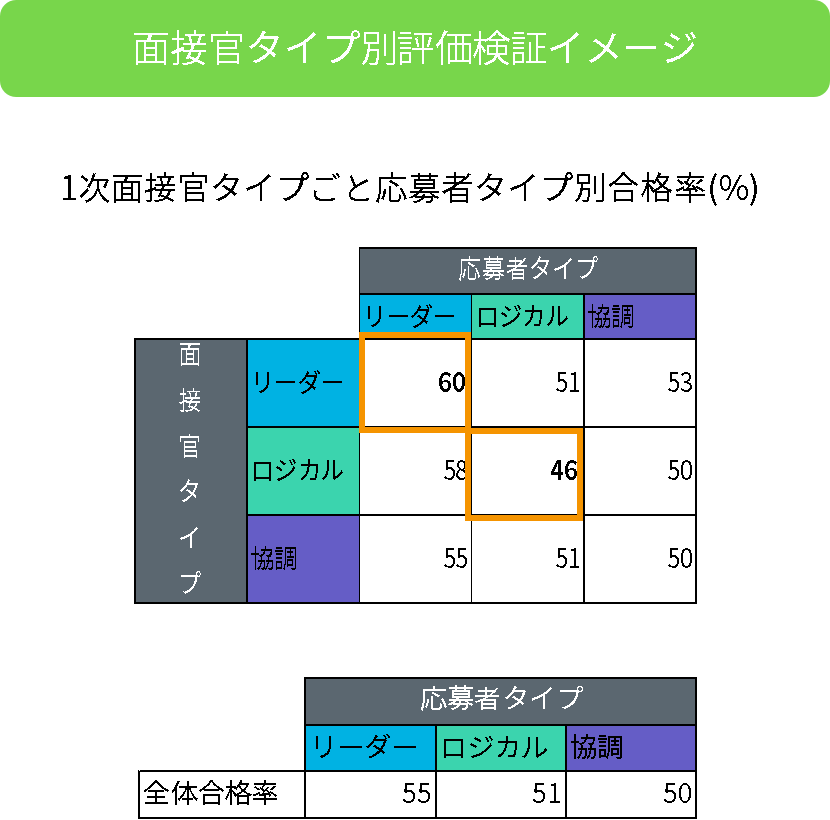

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。