ケース1

次年度の採用計画を作成するにあたり、採用基準の見直しを検討する企業は多いと思います。この検討に際して、活躍している社員の傾向を見出すために、在籍社員のパーソナリティと成績の関連を調べる分析がよく行われます。この結果を踏まえて現在の採用基準の妥当性を評価し、より適切な新しい採用基準を作成します。

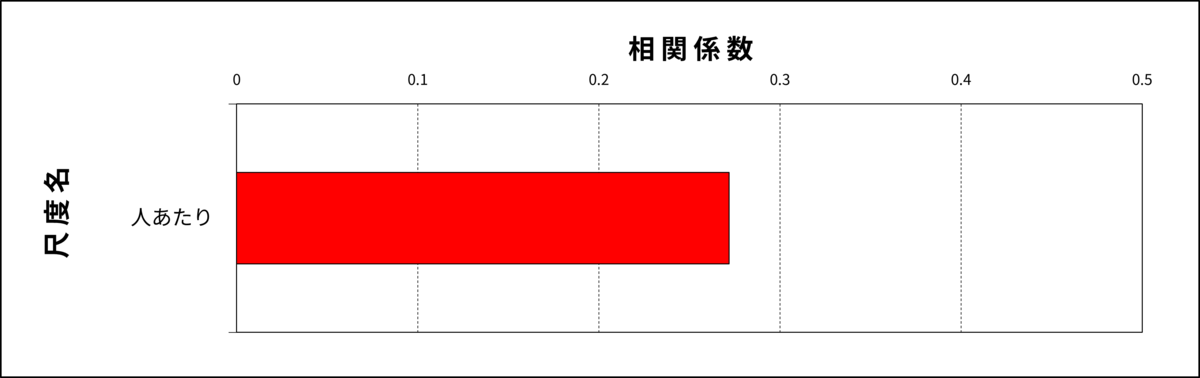

「在籍社員のパーソナリティと成績の関連を調べる」ために最も頻繁に用いられる分析手法が「相関分析」です。相関分析がどのように行われるかについてご説明します。下の図を見てください。

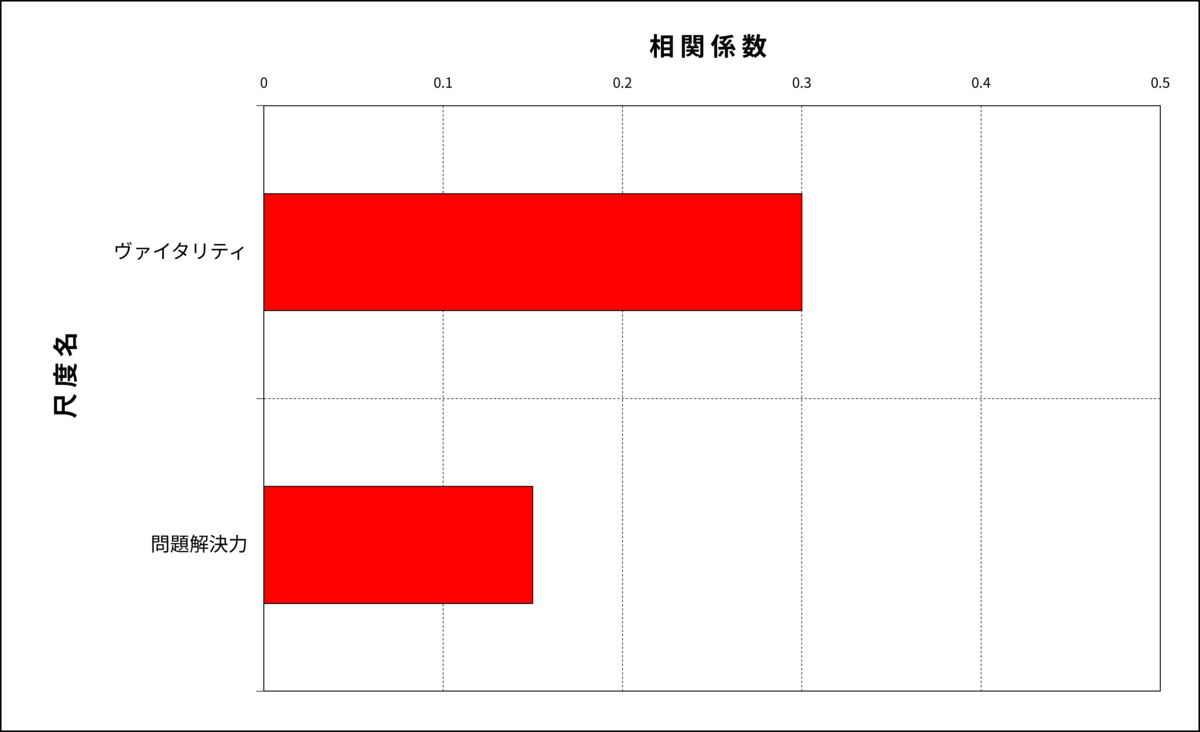

ある企業で活躍している営業職の行動傾向をとらえるための分析を行いました。現職の営業職にパーソナリティ検査OPQを実施してパーソナリティの定量データを取得し、加えて営業成績を基準にハイパフォーマー(HP)、ミドルパフォーマー(MP)、ローパフォーマー(LP)の3群に分け、パフォーマンス評価点を付与しました。これらのデータを使ってパフォーマンス評価点とOPQの各因子得点との相関分析を行った結果が以下のグラフです。

図1:相関分析結果

この図を見ると、パフォーマンス評価点とヴァイタリティ得点との相関係数は0.3であり、パフォーマンス評価点と問題解決力得点との相関係数は0.15となっています。一見するとヴァイタリティのほうが問題解決力よりも営業成績との関係が強くみられますが、同じデータを用いて分散分析を行うとより詳しい情報が得られます。下の図は分散分析の結果です。

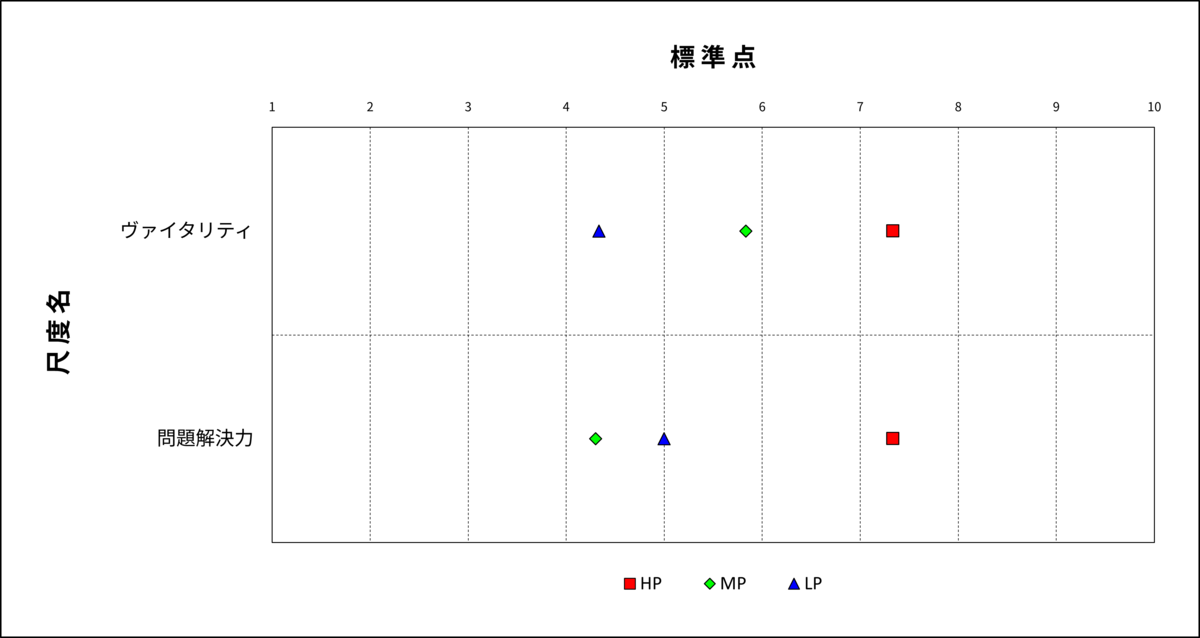

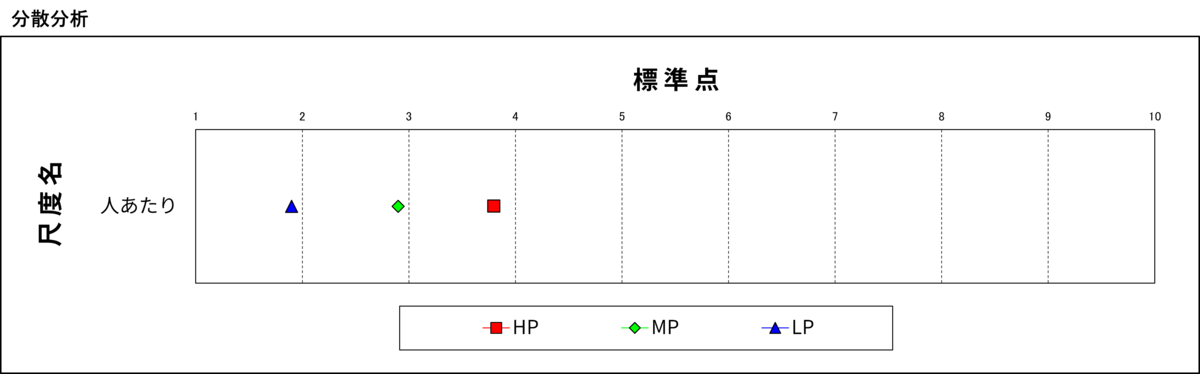

図2:分散分析

この結果を見ると、問題解決力もHPだけの特徴的な尺度として、営業成績と関係がありそうです。

相関分析は数の序列に意味があるので、点数が高ければ営業成績も高くなり、低ければ営業成績も低くなるという一本軸を見つけ出すのに適しています。

しかし、上記の問題解決力のように、ターゲットとなる一群(今回の場合はHP)にだけ特徴的でその他の群間(MPとLP)は差がない場合、あるいは序列通りになっていない場合(LP>MP)は、相関関係にはならないため、相関係数は比較的低くなります。

一方、分散分析は序列に関係なく集団としての特徴を見ているため、集団間の差を見出すことができます。

ケース2

また、こんなケースもあります。下の二つの図を見てください。

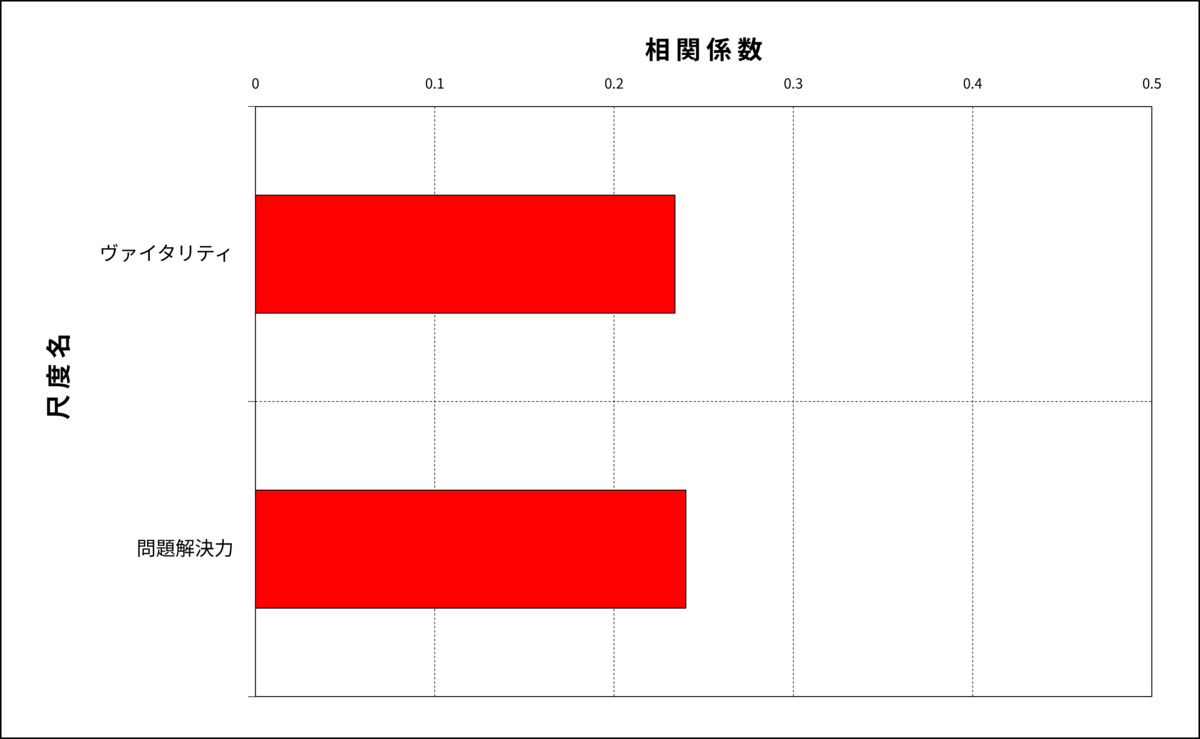

図3:相関分析

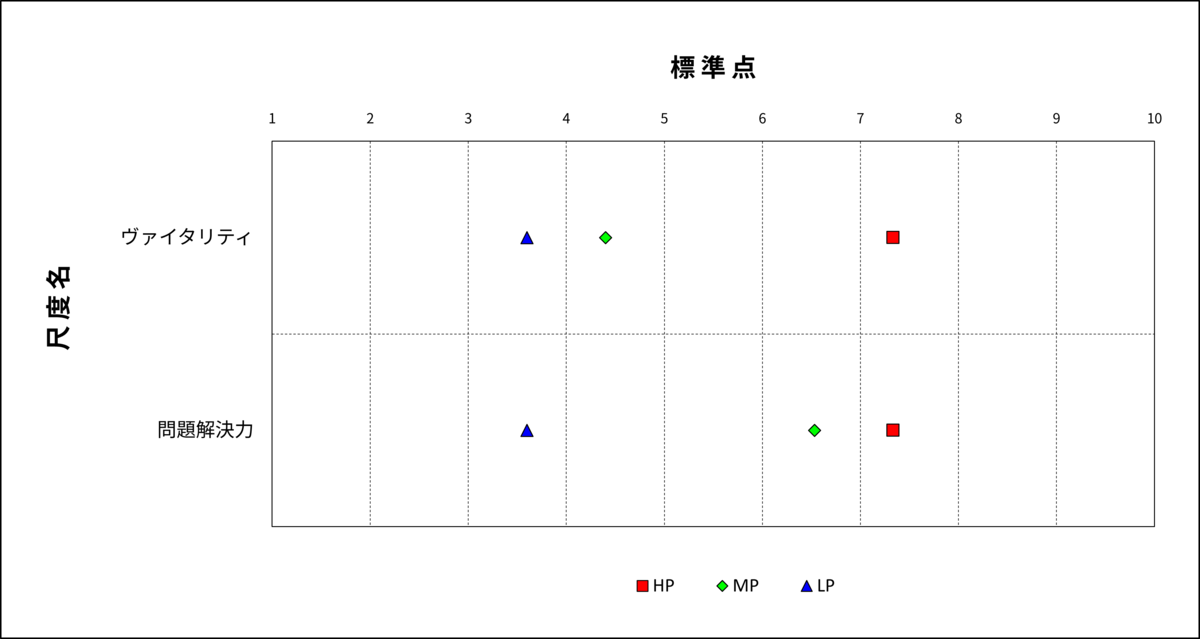

図4:分散分析

どちらも同じくらいの相関係数ですが、分散分析ではヴァイタリティ得点はHPだけが高く、問題解決力得点はLPだけが低くなっています。

ケース3

これらの因子得点を採用選考の初期段階で活用する場合、ヴァイタリティはHPのすくい上げに使えますが、LPの足切りには向かないことがわかります。逆に問題解決力はLPの足切りに向いていますが、HPのすくい上げには向きません。

さらにこんなケースもあります。

図5:相関分析

図6:分散分析

この場合、HPでも平均値が基準母集団平均(5.5点)よりも低いため、相関分析の結果だけを見て、人あたりの高得点者をすくい上げると現職のHPとは異なる特徴を持つ集団となってしまう可能性があります。

おわりに

このように、相関分析だけではテスト結果を正しく解釈し、運用するための情報として不十分なケースがあるのです。

分散分析、ヒストグラムなどの複数の分析手法やデータ集計方法を組み合わせることで、より適切な解釈を行うことが可能となります。相関分析だけでは活用ができないということではありません。分析を行う目的次第です。当社で請け負う分析の場合、成績とパーソナリティの関係を分析し、その結果をテストによる選抜に利用すること多いため、相関分析だけではなく他の手法も組み合わせることを推奨しています。

※図は全てイメージです。実際のデータから作成したものではありません。

AIを評価に用いる最大のメリットは「効率化」です。ソフトバンクではエントリーシート選考にAIを導入することでかかる時間を約75%削減できたとしています。

また人事評価では、AIを導入することで、人の手では処理しきれない複数の評価軸を用いて総合的に人材を判断し、より正確な評価を行ったり、隠れた人材を見つけ出したりすることが期待されています。

しかし、AIを用いた「評価」には既にいくつかの問題が生じていることも事実です。

事例1:アマゾンの人材採用AIが「女性差別」

米アマゾンは応募者の履歴書をチェックするAIを構築してきましたが、そのAIが「女性差別」をする傾向があると、2015年、判明しました。応募書類に『女性』や『女性チェスクラブに所属』などのキーワードが見つかると、採用対象から除外するというケースが発生したのです。これは、AIが学習したデータが、過去10年間の応募者データであり、「男性の応募者の方が有望」「女性は低く評価する」と学習してしまったために起こりました。

AIは過去のパターンから最適解や予測を導き出すようにできています。つまり、従来の社会構造が引き継がれてしまうのです。AIの使い方によっては、今の世の中にある偏見やバイアスが増幅されかねません。

事例2:日本IBMの「AI人事評価」は「ブラックボックス

日本IBMが人事評価と賃金決定にAIを導入しました。これに対して、同社の労働組合がAIの学習データや、評価者である上司にAIが表示するアウトプットの内容などの開示と説明を求めたところ、同社が拒否しました。労働組合は、不当な団交拒否と支配介入だとして、2020年に東京都労働委員会に救済を申し立てています。労働組合はAIによる不利益の可能性として次の4点をあげました。

- プライバシーの侵害 個人の業績や職務遂行能力以外の情報の収集や利用は、労働者のプライバシーを侵害する懸念がある。

- 公平性、差別の問題 会社の中で、優位性が高い立場にいる人に親和的な言動をとる人が高く評価され、逆の人は低く評価される懸念がある。

- ブラックボックス化 何が正しいかAIは判断できず、判断に至った過程を説明することができない。低評価を受けた従業員は、どのような理由で低評価になったのか分からないままでは、労働者の成長機会が失われる。

- 自動化バイアス(コンピューターによる自動的な判断を過信してしまう傾向) AIは人事評価を「サポート」するツールと位置付けるが、自動化バイアスが働き、マネジャーはAIに逆らえない可能性が高い。

(参考:https://www.bengo4.com/c_5/n_14490/)

これはAIによる賃金査定や人事評価をめぐる日本で初めての労使紛争です。ここで指摘している点は、企業が説明責任を果たしていないことです。AIが何を元に人事評価を行うのか、なぜ自分は高/低評価だったのか、そうしたことを従業員に説明できていないために係争になっています。

AIの課題

AIを評価に用いる際に最もネックとなることは「ブラックボックス化」です。評価の根拠がわからないため、もし、事例1のように誤った学習がされていてもそれに気付くことができない可能性があります。また、事例2のように評価の根拠を相手に説明することができなくなってしまいます。 特に「評価」の場面は、採用しかり、人事評価(昇進/昇格)しかり、相手の人生に大きく関わります。評価に納得がいかず説明を求めたのに、「AIがそう言ったから・・・」では、相手は受け入れられないでしょう。AIのメリットを生かすために

AIを評価に用いる際の懸念事項は見過ごせませんが、それでもAI導入による効率化は魅力的です。大前提として、AIは補助的なツールであり、その判断は絶対ではないという認識を持つ必要があります。実際に自分が被評価者を見て、判断することが大切です。それがAIの判断と異なっていた場合、AIの判断に納得がいかないのであれば自分の結論を優先させる、もしくは第三者に意見を仰ぎ、最終的な判断は「人間」が行うことが原則です。

内閣府の「人間中心のAI社会原則」(2019年3月)や総務省の「AI利活用原則(2019年8月)でも定められている通り、AIを利用する場合には意思決定とその結果に対する説明責任(アカウンタビリティ)があります。なぜ不採用になったのか、なぜ昇格したのか、それを説明できることが重要です。

AIには「忖度」もなければ「倫理観」もありません。あくまで確率で結果を出します。その判断をするためのデータにバイアスがないか、出された判断に納得のいく説明ができるかどうか、そうした部分は必ず人が確認をしなければなりません。

もっとも、最近では、AIのブラックボックス化を解消するために、過程や根拠を説明できるAIの研究も進められているので、将来的にはAIと相談しながら決定する時代が来るかもしれません。

おわりに

エントリーシート選考をAIで行う企業が増えている一方で、受検者側もAIを使ってエントリーシートを作成するようになってきています。受検者向けのサービスには、代わりにエントリーシートを書いてくれたり、添削してくれたりするAIも存在しています。 書くのもAI、評価するのもAIという、誰の何を何のために評価しているのかわからない時代になっているなと感じてしまうのは、私が世の中の変化についていけていないだけなのでしょうか。本質を見極める「評価」とは何だろうと日々考えてしまいます。

参考資料

山本 龍彦・大島 義則(2023).人事データ保護法入門 勁草書房

焦点:アマゾンがAI採用打ち切り、「女性差別」の欠陥露呈で

アマゾンの人材採用AIが「女性を差別した」理由を考えてみる

なぜ、アマゾンは「採用選考でAI利用」を辞めた?AIには推し量れない「人間ならではの事情」とは 【伊藤穰一】

IBM「AI人事評価」、元人事責任者も知らない全容 労使紛争、都労委で証人尋問

AI不当労働行為事件

無責任なAIの運用実態 都労委証人尋問報告 クライアント からよくいただく質問の一つに以下のようなものがあります。

「OPQの受検結果は変化するのか」。または、「同じ人が数年後にOPQを受検したら、その結果はどのように変化するのか」。

この質問へ端的に回答すると、【変わるものもあれば変わらないものもある】です。

パーソナリティは変わるのか

パーソナリティは「ある程度変化することがあるが、ある永続的な特徴は安定している」とされています。故に、当社のパーソナリティ検査「OPQ」の結果も、変化する側面がある一方で比較的安定性を持っています。OPQは、一度受検した結果は12ヶ月から18ヶ月は有効です。ただし、受検者本人を取り巻く環境が大きく変化した場合は、その期間内であってもOPQの結果は変化すると考えられます。「大きな環境の変化」には、異動や昇進、業務内容の変化等が挙げられます。

OPQはあくまで「自己認識」の結果です。異動や昇進によって業務内容が変わり、求められる能力や行動が変化したことによって、自身の自己認識に変化が起こると、その変化は受検結果にも表れます。

パーソナリティはどう変わるか

例えば、今まで営業部門にいた人が経理部門に異動になったとします。営業部門では必要だった「大胆さ」や「勢い」は求められなくなり、それまで気にしていなかった「緻密さ」や「正確さ」が求められるようになりました。すると、関連するOPQ30因子の「決断力」・「行動力」、また「計画性」「緻密」の得点に変化が出てくることがあります。異動後に求められる行動に関連する得点が高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。理由は、OPQがあくまでも「自己認識による自己理解像」だからです。周りの人が「計画性」「緻密」に関して優秀で、自分は「緻密さ」や「正確さ」が低いと痛感すると、実際の出来に関わらず、それらの得点は低く出ます。業務内容が変わってもその変化に関連しないパーソナリティは、自己認識に変化が起こらず受検結果に変化は生じにくいと考えられます。つまり、大きく環境が変化したとしても、全ての因子が大きく変化して別人のような受検結果になるということは考えにくく、特定の因子は変化したが、その他ほとんどの因子は変化していないという結果になることが大半であると考えられます。

従って、冒頭の「OPQの受検結果は変化しますか?」という質問には、【変わるものもあれば変わらないものもある】という回答になります。

採用時にパーソナリティを測定する意味

大きな環境の変化でパーソナリティが変化するのであれば、「学生」から「社会人」はとても大きな環境の変化といえます。採用時のパーソナリティ受検結果が入社後に変化しうるのであれば、新卒採用時にパーソナリティを測定する意味はあるのか?答えは、【あります】。

パーソナリティは仕事の成否に大きく影響を与えることが過去の様々な研究から明らかにされています。そのため、新卒・中途関わらず採用時にパーソナリティを見極める(測定する)ことは合理性があると言えます。

その上で、パーソナリティ検査を採用時に行う一番の目的は「効率化」です。パーソナリティを測定する手法は質問紙法の他に面接やシミュレーション演習(グループ討議など)等多々ありますが、それらは質問紙法に比べて時間とコストがかかるというデメリットがあります。

採用時のパーソナリティ検査で明らかに不向きな人をスクリーニングして、面接やシミュレーション演習に呼び込む人を絞り込む。面接では事前に受検者の特徴を大まかに把握して効率的に情報収集(入社後懸念点になりそうなことについての質問)を行うなど、パーソナリティ検査結果を活用することで、短期間に効率的かつ合理的な人材選抜を行うことができます。(パーソナリティ検査の活用方法については、過去のコラムも参照してください。)

スクリーニングされた人の中には、入社後にパーソナリティが変化して活躍できた人が含まれていたかもしれません。しかし、前述の通りパーソナリティはある程度安定しています。「効率化」を考えると、入社後の変化を期待して現状不向きな人を採用するよりも、現時点で向いている人を採用する方が、入社後の不適応などに繋がりにくくなります。

パーソナリティは環境の影響を受けて変化をすることは事実ですが、ある程度安定していることも事実です。そのため、採用時のパーソナリティから入社後の活躍を予測することは合理的であると言えるでしょう。

はじめに

統計分析は以前に比べてかなり身近なものになりました。無料の統計ツールが広く利用されるようになり、数値データを入れれば簡単に分析結果が得られるようになった時代だからこそ、改めて「何のための分析なのか」を考えることが必要なのです。「何を知りたいのか」を明確にする

「今年の内定者はなんだか例年と印象が違う」そう感じたとき、手元にパーソナリティテストの受検結果があればそれを分析することで、その印象が正しいかを検証できます。

しかし、その検証方法は、「何を知りたいのか」によって変わってきます。

①どこが違うのか知りたい → 例年の内定者との比較

②なぜ違ったのか知りたい

・広報を変えたから? → 例年の応募者と今年の応募者の比較、今年の応募者の応募経路別比較

・各選考の評価基準を変えたから? → 各選考の合格者と不合格者の比較

・面接官にきちんと評価基準は伝わっていたのか? → 面接官ごとの合格者と不合格者の比較

・今まで内定していたような人は辞退してしまったのか? → 辞退者の傾向分析

このように、「何を知りたいのか」によって、「どういう集団に対して」「どのような分析手法を用いるのか」が異なってきます。意味のある分析結果を得るためには、「何を知りたいのか」を意識することが重要です。

「何のために知りたいのか、それを知ってどうするのか」を考える

もう一つ考えておきたいことに、「何のために知りたいのか」「それを知ってどうするのか」があります。つまり、得られた分析結果をどう運用するのかです。運用に落とし込めない分析を行ってもあまり意味がありません。事前に、その分析で結果が得られたらどうするのかをある程度考えておくことも重要です。例えば以下の選考フローを考えてみます。内定者の傾向を明らかにして、一次面接よりも前にその傾向に基づいて絞り込むことを目的に分析します。

エントリーシート→適性テスト(知的能力・パーソナリティ)→一次面接→グループディスカッション(GD)→二次面接→最終面接

内定者の傾向を指標化しようと、統計ツールと手元のデータを駆使して(重回帰分析などで)指標化を試みます。なかなか良い指標にならず、悪戦苦闘しながらやっとのことで数値的に良い指標ができました。

しかし、その指標を算出するために「知的能力テスト結果」「パーソナリティテスト結果」「GD評価」が必要だった場合、その指標で一次面接よりも前にスクリーニングを行うことはできません。その時点では学生の「GD評価」が無く、指標を算出できないためです。

このように、数値的に良い指標を作成しようとするうちに、実際には運用できないものになってしまうこともあります。

ただ、この指標も、GD選考を一次面接よりも前に実施するように選考フローを変えることができれば活用可能です。選考フローの変更も視野に入れられるのかなど、分析を行うときには「その結果をどう使うのか」も意識すると、意味のある分析ができます。

「意味のある」統計分析を行うために

冒頭で述べたように、様々なツールが開発され手元で簡単に統計分析を行うことができるようになりました。データを入れさえすれば何かしらの結果が得られます。簡単に結果が得られるからこそ、苦労して取得したデータがあると、せっかくだからとあれやこれや分析をしたくなってしまいます。あれやこれや分析をすること自体は問題ありません。しかし、何のために行う分析なのか、得られた結果をどう運用に落とし込むのかを事前に考えておかないと、ただ分析しただけで終わってしまいます。

簡単に結果が得られる世の中だからこそ、事前に分析の目的を明確にしておくことが大切なのです。

「何を知りたいのか」「何のために知りたいのか」が明確であっても、それをどうやって分析項目に落とし込めば良いかわからないということも出てくると思います。その際は是非当社へご相談ください。

はじめに

この話を聞いて、父親にどんな声をかけますか?

母親にどんな声をかけますか?

上記の声かけに違和感を持たない人は、無意識に『父親が1人で単身赴任していて、子どもは2人とも母親と一緒に暮らしている』と思い込んでいるのです。

この文章だけでは、父親が単身赴任なのか、母親が単身赴任なのか、それぞれが子ども1人と暮らしているのか、明らかではありません。それでも、大半の人は無意識に「子育ては妻」と思い込んでいるのです。

無意識のバイアス(Unconscious Bias)とは

誰もが潜在的に持っている思い込みのことを「無意識のバイアス」と言います。バイアスを持つこと自体は悪いことではありません。我々生き物にとって、素早く情報を処理し、判断することはとても大切なことです。そして、この「無意識のバイアス」は誰もが持っているもので、それを意識的に無くすことはできないし、無くす必要もないのです。大切なことは、「自分を含めた誰もが無意識のバイアスを持っている」ということを自覚することです。そして、何かを選択するときや意思決定する際に、「バイアスに影響されていないか」と考え直すことで、「良くない」バイアスに影響されたまま判断をせずに済むようになります。

職場でありがちな無意識のバイアス

職場においてありがち且つ影響が大きいバイアスはジェンダーバイアスではないでしょうか。○男性の方が女性よりも長く働いてくれる/女性は結婚(出産)したら退職する

○育児中の女性に出張はお願いできない

○育児のための時短制度は女性のためのものである

○責任の大きな仕事は若手の男性社員に任せる

○女性は細やかだから事務作業に向いている

○子育て中の女性は管理職には向かない

○女性に残業はさせられない

難しい問題として、こうしたバイアスは「善意」の形で現れることが多いのです。

「お子さんがいるから出張メンバーから外したよ」

「精神的にハードな仕事だから女性は避けよう」

「お子さんが小さいうちは営業として働いてもらうのは難しいよね」

上司や人事としては、子どもを持つ女性に対して配慮しています。しかし、それは本当にその社員の望むキャリアなのでしょうか。

では、どうすれば良いのかというと、「本人の希望をよく聞く」しかないのです。「男性だから」「女性だから」ではなく、「今目の前にいる社員(部下)はどうしたいのか」をよく聞くことが大切です。男性でも子どもの送り迎えで出張は難しい人もいます。性別に関わらず、相手ときちんと対話することが必要です。

人事として知っておきたい「無意識のバイアス」

意思決定者側(上司/人事担当者)だけでなく、決定を下される側にも「無意識のバイアス」は存在します。能力的に彼女が最適であると、女性社員に昇進を打診したら「私には無理です」と断られることがあるかもしれません。もちろん、本人の希望(プレーヤーの仕事が気に入っているなど)で断られることもあります。しかし、漠然と「自分は女性だから」無理だと本人が決めつけていることがあります。本人の希望だからと早々に引き下がるのではなく、ジェンダーバイアスを念頭に一歩踏み込んで「なぜ無理だと思うのか」を聴き取り、「どういう能力を評価して昇進させようとしているのか」を丁寧に伝えることが必要です。前述の通り、「無意識のバイアス」を持たないことはできません。「無意識のバイアス」というものが存在していること、誰もどの立場であってもそのバイアスを持っていること、「無意識のバイアス」が採用や昇進昇格において悪い影響を与える可能性があるということを認識しておくことが、人事として必要なことではないでしょうか。

<参考資料>

https://www.djrenrakukai.org/unconsciousbias/doc/220117_sendaikousen.pdf

藤田政博(2021)『バイアスとは何か』筑摩書房

多賀太(2022)『ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方-ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために』時事通信出版局

https://jinjibu.jp/keyword/detl/787/

はじめに

コラム「組織における女性リーダー育成」でも紹介したように、政府や企業は女性活躍を推し進めようと施策を打っていますが、現状その試みがうまくいっているとは言えません。今回は女性活躍が進まない要因の1つとして取り上げられることの多い「女性自身の昇進意欲の低さ」について、当社の意欲検査MQを用いた研究をご紹介します。

昇進意欲の性差

「女性の昇進意欲が男性よりも低い」ということは様々な研究から明らかにされています。よく取り上げられる要因として、女性に対する職場や上司の育成方針の問題が挙げられます。ある調査では、女性は男性に比べて上司から期待されていないと認識していることが明らかになっています。また、上司に対する調査でも、男性上司、女性上司ともに女性部下よりも男性部下に多く仕事を任せる傾向がみられています。上司には「女性はどうせ辞めてしまう、育てても意味がない」という考えが背景にあるようです。

このように、上司から受けるマネジメントの男女差、自分は期待されていないということを目の当たりにすることによって、女性の昇進意欲が低くなっていくと考えられます。

このような女性の昇進意欲の問題は、昇進前段階の若手一般社員が対象とされてきました。

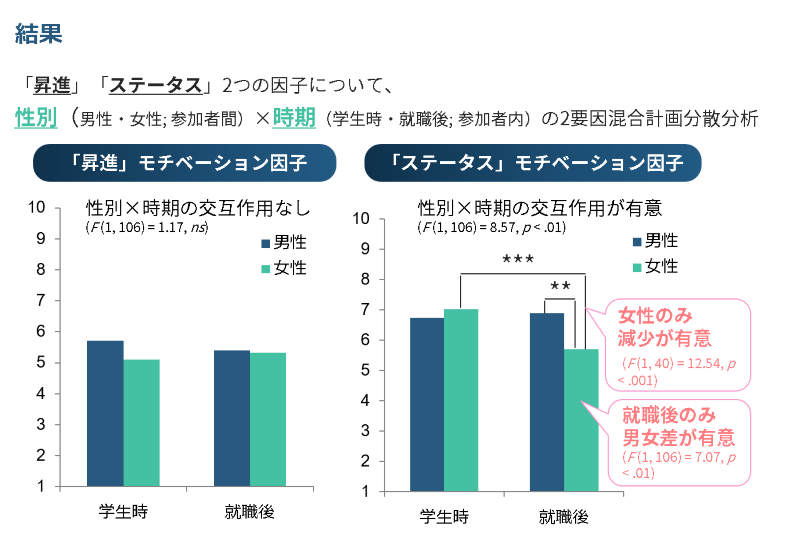

昇進意欲の変化検証

上司のマネジメントが昇進意欲に影響するのであれば、上司のマネジメント下にない状態、つまり、まだ社会人になっていない学生時における昇進意欲は男性と女性で差があるのでしょうか。それを明らかにするために、意欲検査MQを用いた研究を行いました。同じ集団に対して、内定者である「学生時」と入社後半年たった「就職後」の2時点でMQに回答してもらい、MQの「昇進」と「ステータス」因子がどのように変化するのか分析を行いました。

「昇進」因子は、実力によって昇進できる、昇進が公正である環境でモチベーションが上がること。「ステータス」因子は、結果的に得られた地位や立場にふさわしい待遇を受けられる環境であるほどモチベーションが上がることを意味します。

分析結果

① 学生時においては、男女で「昇進」も「ステータス」もモチベーションに差はない

② 男性は、学生時と就職後で「昇進」も「ステータス」もモチベーションに変化はない

③ 女性は、「ステータス」へのモチベーションが大きく減退した

女性はいつ昇進意欲を失うのか

この研究で最も注目すべきは、学生時には男女で差がなかった「ステータス」へのモチベーションが、就職後に女性のみ減退していた点です。つまり、女性の昇進意欲の低さは社会に出ることで顕在化するものであると考えられます。入社後、男性同期と違って上司から期待されていないと感じたり、そもそも「女性管理職」というロールモデルが身近におらず会社で昇進してくというキャリアパスが描けなかったりすることが影響していると考えられます。何より重要なことは、こうした女性の昇進意欲の減退が、入社半年程度で既に生じている点です。就職して一年未満にも関わらず、既に女性は肩書きのあるポストといった社会的立場を忌避する価値観を獲得してしまっているのです。

マネジメントの重要性

今回の研究でみられた女性の就職によるモチベーションの変化は、一種のリアリティショックとして現れた可能性があります。リアリティショックはその後回復していくことが多く、この結果も一時的なもので今後企業の取り組みや上司のマネジメントを受け、更に変容していく可能性があります。今後、女性活躍を進めるにあたっては、組織として枠組みを用意するだけではなく、日々の仕事場面において男女の差なく「期待感」を伝えていくことが必要です。女性活躍が進むことは女性に対してだけではなく、男性にも良い影響を及ぼします。ポジティブ・アクション(固定的な男女の役割分担意識等による男女労働者間の差を解消しようとする自主的かつ積極的な取り組み)を男性に対して熱心に行っている企業ほど、女性のみならず男性の昇進意欲も高いという調査結果があります。能力があれば昇進できるという公平さが、男女問わず昇進意欲に影響を及ぼしているようです。

おわりに

「女性だから昇進意欲が低い」のではなく入社後に「昇進意欲が削がれた」ということが今回の研究から明らかになりました。要因は、上司からの期待感やロールモデル不足など、女性を取り巻く様々な労働環境が背景にあると推察されます。組織として枠組みを用意するだけではなく、その枠組みに沿って実際に部下と接する上司の意識改革が女性活躍への一番の近道と言えるようです。※引用文献:田中真理子・佐藤有紀・堀博美 (2017) 昇進とステータスに対するモチベーションの性差―就職前後のモチベーション変化に注目して― 産業・組織心理学会 第33回 営業職に求められる能力は経営環境の変化とともに変化し、かつ営業職に求められる能力は高度化してきています(太田、2002;横田、2006など)。顧客と良い関係を築ける営業担当者が優秀とされた「御用聞き営業」の時代から、顧客の課題を聞き出すヒアリング力、課題に応じたソリューションを考える企画力などが求められる「ソリューション営業」、顧客が気づいていない課題を見つける洞察力や、それを顧客に示す指摘力が求められる「インサイト営業」の時代へと。

では、本当に企業で評価される営業職のタイプは時代によって異なっているのでしょうか。当社では、実際の営業職従事者のパーソナリティ検査OPQデータを用いて、

①営業職にはどのようなタイプが存在するのか

②そのタイプへの評価は時代によって変化するのか

③業界によってタイプの評価変遷に違いがあるのか(対象業界「商社」と「証券」)

を検証しました。

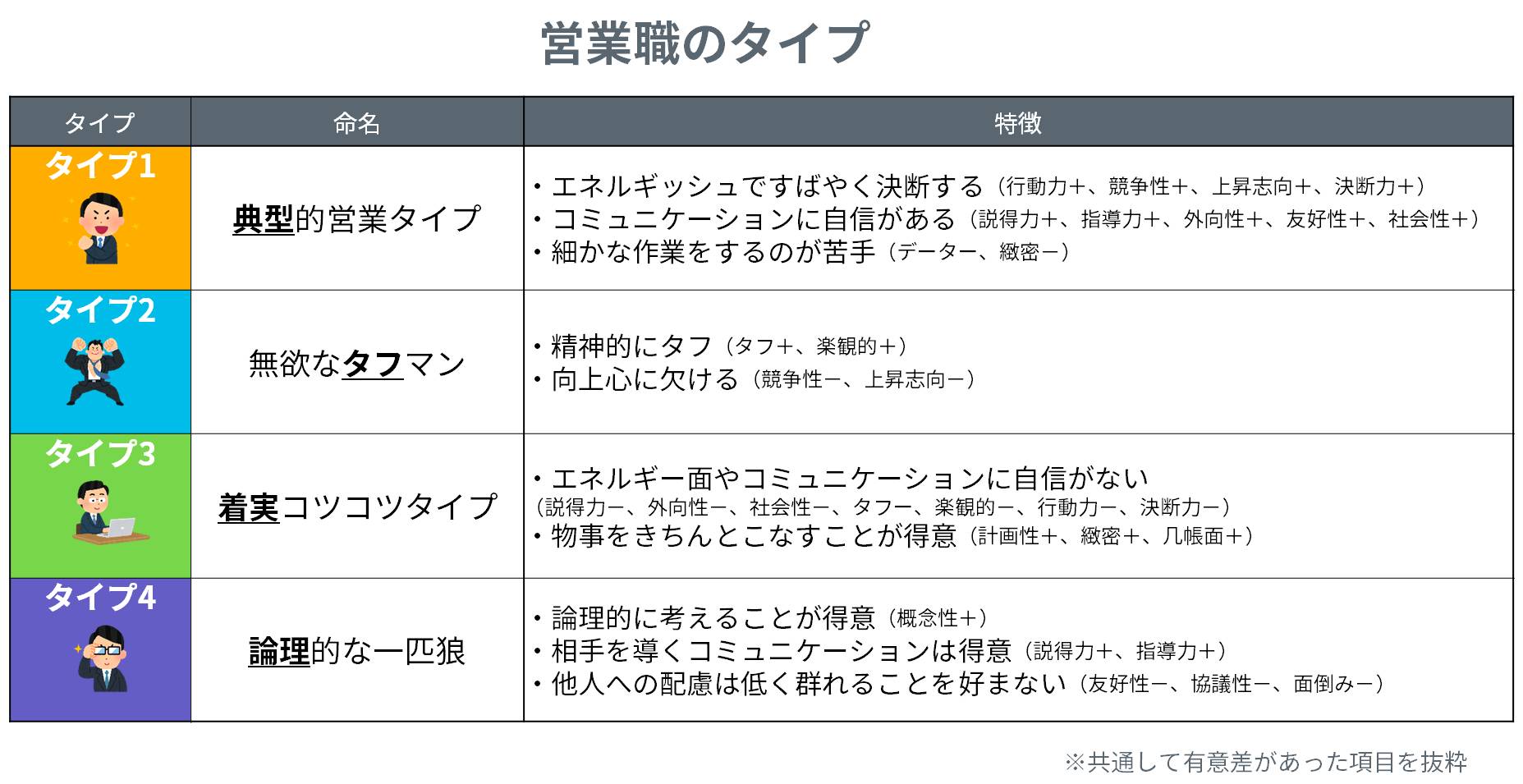

①営業職のタイプ

そもそも営業職にはどの様なタイプが存在しているのでしょうか。1999年から2017年の19年間に当社が依頼を受けたパーソナリティ(OPQ30因子)と評価の関係分析のうち、一般社員販売・営業職従事者のデータ(N=35,987)を用いて営業職のタイプ分類を行った結果、営業職を以下の4つのタイプに分類することが出来ました。

次にこれらのタイプが年代によってどう評価されているのかを検証しました。

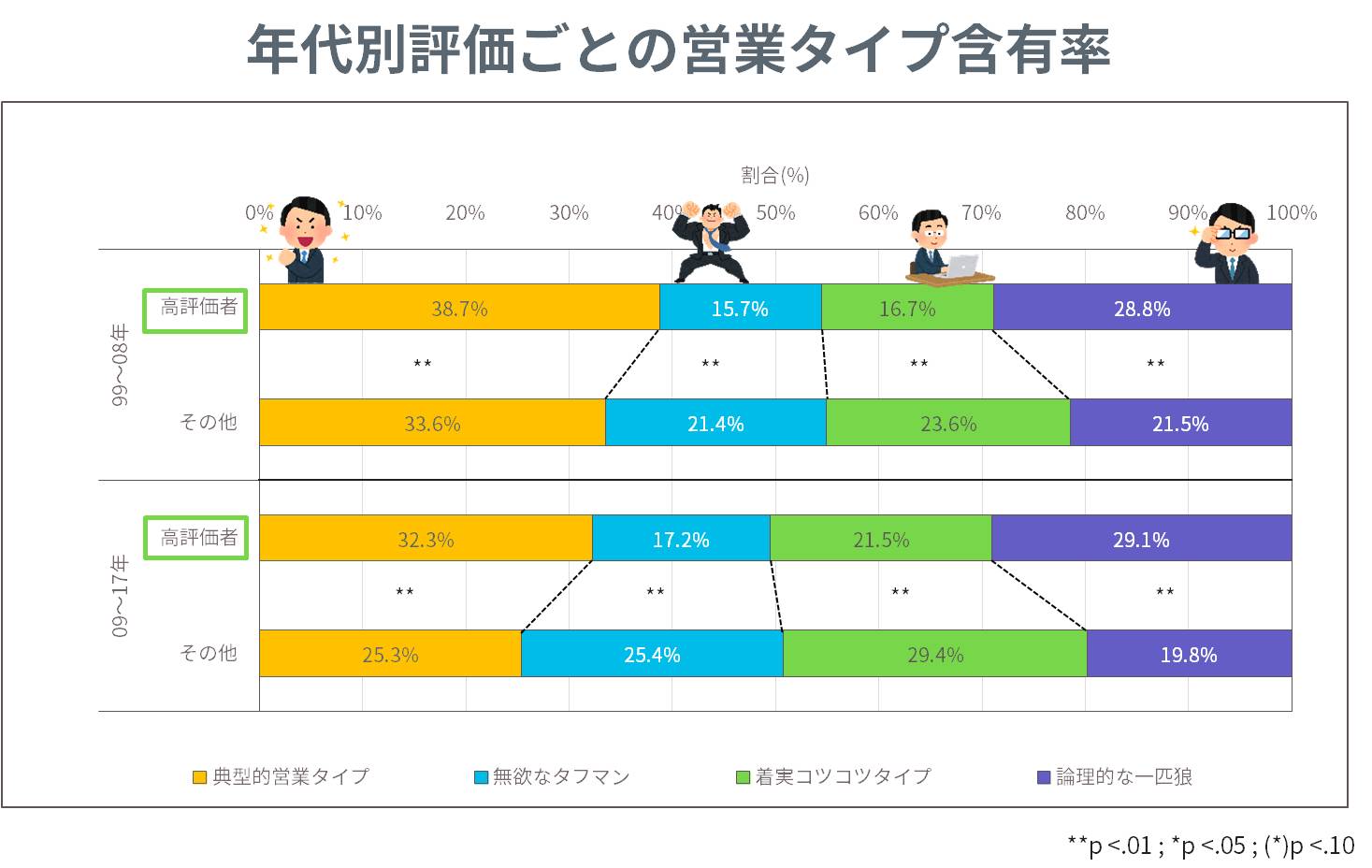

②全体:タイプごとの評価変遷

19年間のデータを、1999年から2008年の10年間と2009年から2017年の9年間に区分し、年代ごとの高評価者とその他営業職従事者のタイプ割合を集計、統計分析(カイ二乗検定)を実施しました。

【結果】

-高評価者に占める「典型」と「論理」の割合は、その他に占める割合よりも大きい

-「タフ」「着実」は評価されにくい

-この傾向は99~08年も09~17年も同様である

全体でみると、年代による評価傾向の違いは見られないという結果が得られました。

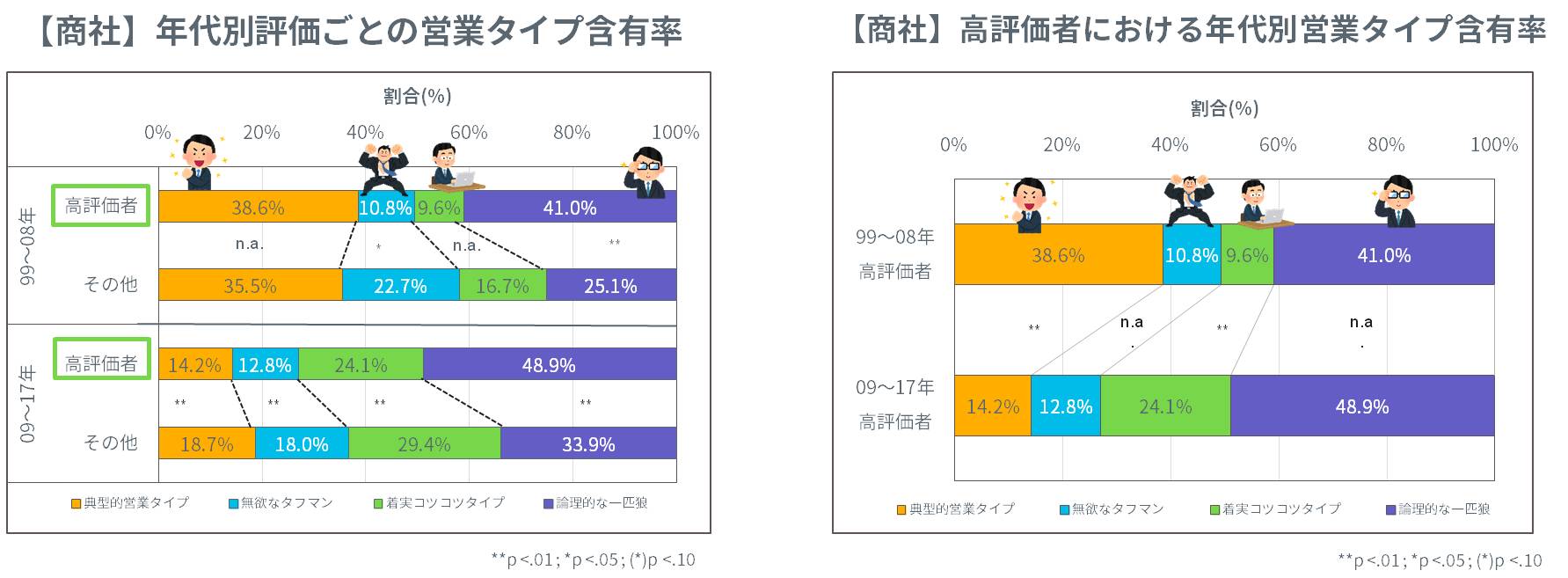

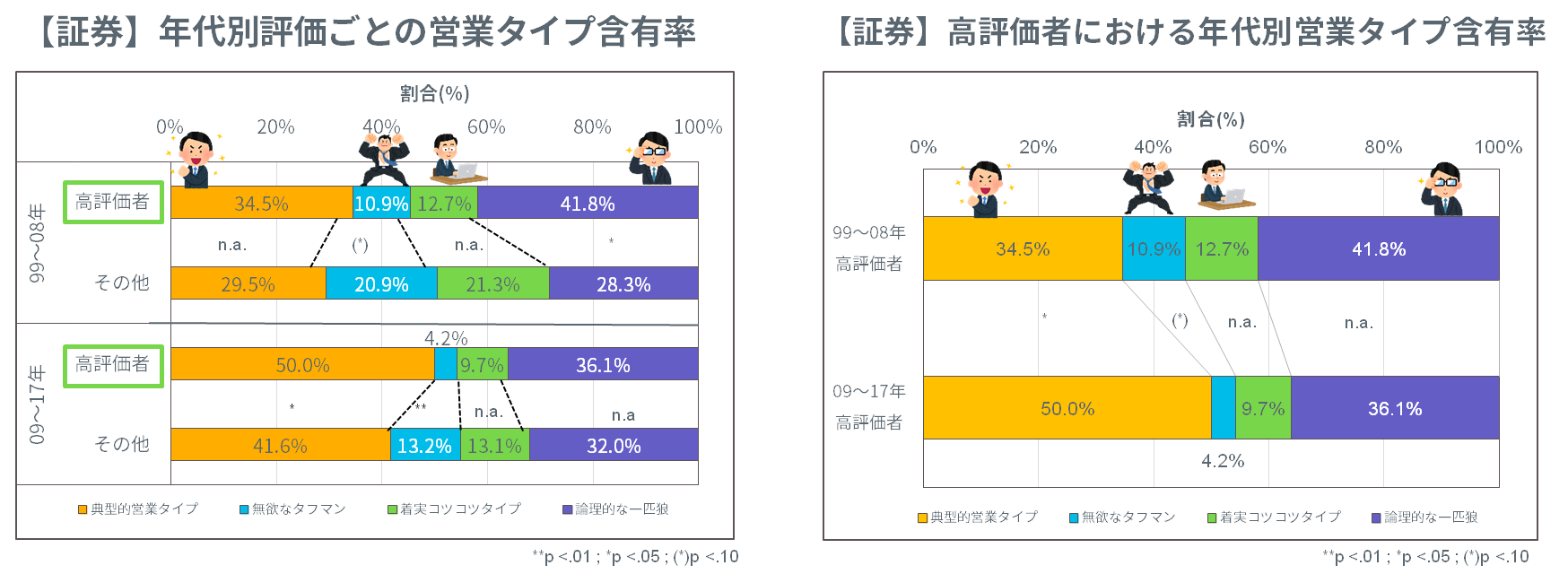

③業界別:タイプごとの評価変遷

営業職全体では年代による差は見られませんでしたが、業界別ではどうでしょうか。同じ19年間でも、業界によって経営環境の変化には差があったはずです。「商社」と「証券」業界で同様の比較を行いました。

【結果】

●商社

-最も変化したのは「典型」。99~08年では有意差はないが高評価者の割合が高かったが、09~17年では有意に評価されなくなっている。

-「着実」は各年代で見たときにいずれも評価されない傾向にあるが、高評価者同士の年代比較を見ると「典型」の高評価者が減った分「着実」が増えている。

商社では、年代によって評価されるタイプに変化が見られました。商社の中で必要な人材に変化があったことがうかがえます。

●証券

-高評価者同士の比較で、「典型」の割合が増加している。

-「論理」は99~08年では評価されていたが、09~17年では評価されなくなっている。

証券でも、年代による評価の違いが見られました。しかし、商社とは異なり「典型」が評価されるようになっています。

結果から見えてくる「営業職に求められるパーソナリティ要件」

営業職従事者をタイプ分けしたとき、4つのタイプに分類されました。このうち、「典型」と「論理」は営業職全体で見たときにはどの年代においても評価されていました。共通しているのは、「相手に働きかけるコミュニケーション」と「上を目指し即断即決する」能力です。これらの要件はそもそも優秀な営業職に必要不可欠な要因であると考えられます。

また、商社で評価される傾向が見られた「論理」と「着実」に共通しているのは、「データを読み解き考える」能力と「先の計画を立てる」能力です。商社においては、頭脳や段取り力が評価されるようになってきているようです。特に総合商社では仕事内容が単なる卸売から複数の企業が介在するプロジェクトのとりまとめへと変化しています。プロジェクトを円滑に進めるためには、物事の進捗を把握し、計画通りに進める能力が求められるため、「着実」が高評価者の中での割合を増やしていると考えられます。

一方、証券は「典型」が評価されるようになっています。証券は扱う商品に差がないため、売れるかどうかは営業担当者と顧客の信頼関係によるところが大きいと考えられ、そのためコミュニケーション能力とエネルギーに長けた「典型」が評価されるのは納得が行きます。しかし、それは今も昔も変わらないはずであり、「論理」が減った要因とは考えにくいです。一つの仮説として、リーマンショックが関わっている可能性が挙げられます。2008年のリーマンショック後、証券業界は全体的に落ち込みました。そんな時期には、考えるよりもとりあえず行動できるエネルギーを持った人が生き残り評価されるのではないでしょうか。この証券業界の変化については、より業界背景を鑑みた検証が必要であると考えています。

※引用文献:柳島 真理子・堀 博美(2017)営業職のパーソナリティ要件変化検証―約20年間の蓄積データによる検証― 産業・組織心理学会 第34回