将来は自分の考え次第?

キャリア(career)の語源は「轍」だと言われています。轍は過去から現在までの足跡を示します。将来は見えません。では将来はどこに存在しているのでしょうか。

将来は、それぞれの思考の中に存在しています。つまり、将来は自分の考え次第ということです。しかし、今日に至るまでに様々な選択を繰り返している私たちにとって、現実には、将来のためにとれる選択肢は限られたものであると思うかもしれません。

「諦」とは

「諦」という字には「あきらめる」という意味に加えて「あきらかにする」という意味もあります。 キャリアを考えるとき、この「あきらかにする」ことが重要な役割を果たします。キャリアについて考えるためには、まずその材料(仕事であれば自分を取り巻く環境や経歴、自分自身の強み・弱みなど)を明らかにしていく必要があるからです。明らかにするという意味で「諦」という言葉を意識してみると、現状や将来への道筋について新たな気付きを得られることでしょう。

自分自身を明らかにするには

経歴や資格などは過去の経験や事実に紐づいているため、比較的簡単に棚卸できます。しかし、自分の強みと弱みの棚卸しはそう簡単にはいきません。客観的な自己評価が難しいからです。こんな時はパーソナリティ検査OPQを活用してみてください。 OPQのレポート「万華鏡30」に掲載されているマネジメントコンピテンシーPMCは、受検者の職務遂行能力を網羅的に整理した36項目からなるコンピテンシーモデルです。各コンピテンシーの発揮可能性が5段階で表示されます。 このPMCを使えば簡単に自分の強みと弱みを明らかにできます。以下の手順で行います。

- PMC36項目のなかで高得点(4点、5点)の項目に注目し、その中から自分の強みだと思うものを3つ挙げる。

- 挙げたコンピテンシーについて、具体的にそれが強みとして発揮された仕事場面を書き出す。

- ②の場面について、うまくコンピテンシーが発揮できた要因(環境や精神状態など)を分析する。

強みを明らかにする

- PMC36項目のなかで低得点(1点、2点)の項目に注目し、その中から自分の弱みだと思うものを3つ挙げる。

- 挙げたコンピテンシーについて、具体的にそれが不都合に繋がった仕事場面を書き出す。

- ②の場面について、不都合に繋がった要因(環境や精神状態など)を分析する。

弱みを明らかにする

「諦」は現実に適応していくための手段

ここまで「諦」の「あきらかにする」という側面について述べてきました。次は「あきらめる」という側面についてです。

理想のキャリアを100%叶えられる人は多くはありません。多少妥協をしなければ現実のキャリアを歩めなくなってしまいます。理想と現実の乖離にどう折り合いをつけるのかが課題となるのです。こんな時「諦」がカギとなります。

理想に拘り過ぎるあまり視野が狭まり、他の選択肢を考えることができなくなると、状況が思うように進まなかった時に心身の状態が不安定になり、不調をきたす危険性があります。

自分の理想と現実の状況を把握し、自分の力ではどうにもできない乖離がそこにあるならば、理想をあきらめて現実に対応したり、現在の仕事をあきらめて進む道を変えてみたりすることが解決策となります。このように「諦」を受け入れることで狭まった視野を広げることができます。

「諦」は悪でも終わりでもありません。人生の通過点です。現実に適応していくための手段として「諦」を肯定的に捉えられたとき、先の人生を見越して自分らしいキャリアを描けるようになるでしょう。

参考文献:浦上昌則(2010). キャリア教育へのセカンド・オピニオン 北大路書房

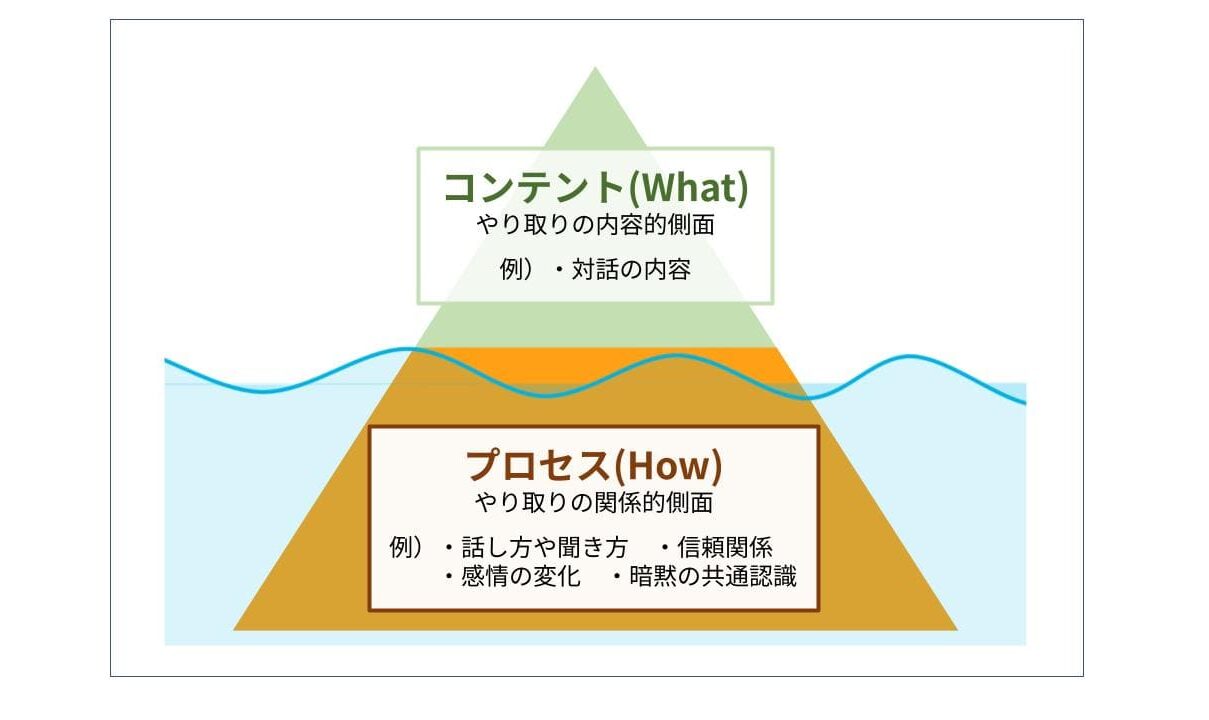

対話の中にある「コンテント」と「プロセス」

対話にはコンテントとプロセスという2つの側面があります。話されている内容(What)はコンテントです。お互いに同じ内容を聞いていますので、参加者間に認識の齟齬が生まれることは多くないでしょう。対話には、もう一つ「プロセス」という側面が存在します。人と人との間に起こっていること(How)を示す要素です。例えば表情、参加者間の関係性、各参加者が考えていることなど、対話を取り巻く様々な要素がプロセスに含まれます。

氷山モデルで表されることが多く、コンテントはほぼ表面化しています。一方プロセスは、表情や声色などの表面化された要素もありますが、各参加者の思いや場の空気感などは水面下で発生し、変化していきます。

部下に響かせるためには、プロセスに目を向けるべき

対話中は、その内容(コンテント)に意識を向けがちです。しかし、プロセスはコンテント以上に相手へ影響を与えています。近年の心理学研究では、「情報が伝わった時、受け手がどのように意味づけしたのかが重要である」という考えが注目されています。例えば、上司が十分に検討し、意図を持ったうえで部下に指示を出したとします。部下は「はい。」と答えました。それを聞いて、上司は「情報伝達が完了した。」と認識するでしょう。

しかし、部下自身の認知の癖や上司との関係性によって、受け取り方は異なります。「自分だったらそんな判断しないのに。」「とりあえず言われた通りにやればいいんでしょ。」など、時には上司の予想だにしない意味づけを行っているかもしれません。

情報の送り手と受け手で意味づけた内容に開きがあるほど、当初の指示が正しく遂行される可能性は減るでしょう。一方的な情報の伝達だけでは不十分です。プロセスに目を向け、部下の思いや認識などに踏み込んだ対話を行うことで、はじめて部下の認知に影響を与えるコミュニケーションがとれるのです。

プロセスに目を向けることのメリット

プロセスに目を向けることで、大きく2つの効果が得られます。

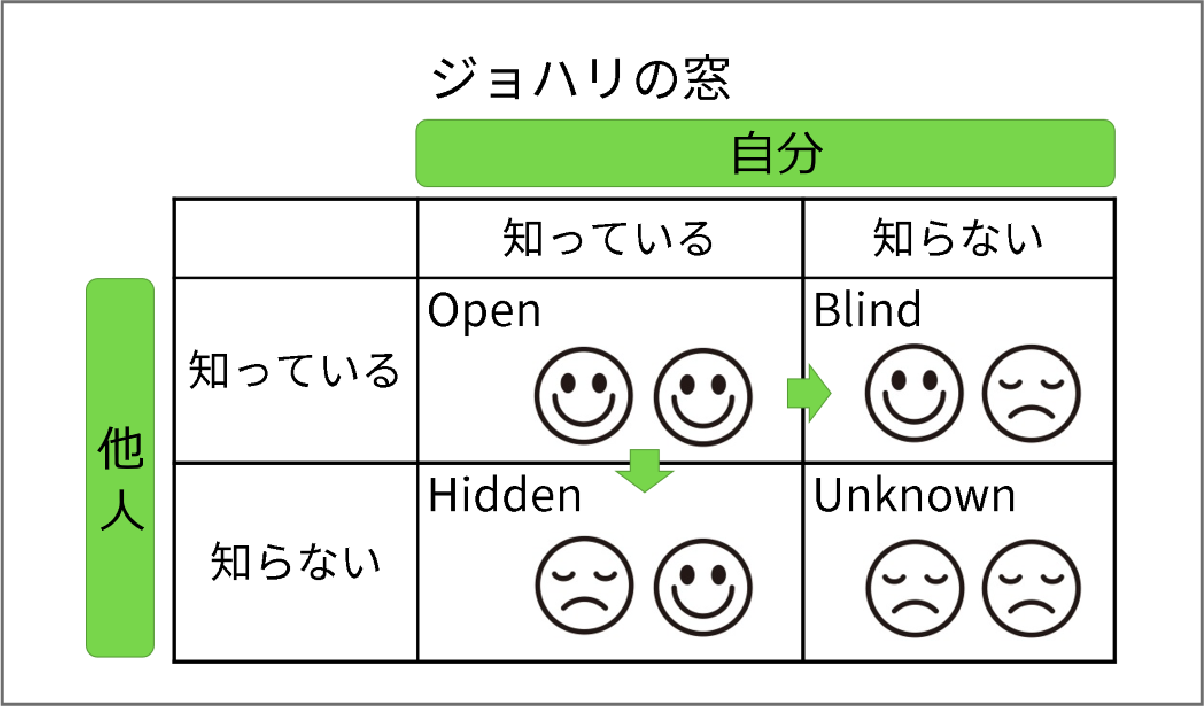

- お互いの開放領域を広げることができる 上図は「ジョハリの窓」という理論を図示したものです。対話のコンテントとプロセスをこれに当てはめてみます。まずコンテントは開放(Open)の領域に入ります。プロセスの中で各自が思った内容については、共有しない限りは盲点(Blind)もしくは隠れている(Hidden)領域に入ります。

- 対話の内容を真に共有し、行動変容を促すことができる 上述した指示出しの例では、上司は部下に一方的な命令のみを伝え、プロセスの部分には一切目を向けませんでした。これだと指示が曲解されるだけでなく、今後の人間関係の不和が生じる可能性すら抱えてしまいます。

開放領域が狭い関係性では、お互いにすれ違ったり、ストレスを抱えたりします。プロセスに目を向けてお互いに開示することで、開放領域を広げてすれ違いを防ぎ、信頼関係を深める効果が得られます。

一方的な命令よりも、自分が意味づけて納得したほうが、行動に移す心理的ハードルは下がるものです。部下も考えを伝えお互いに思いや認識を開示し合い、相互に共有することで、はじめて行動変容につながるのです。

プロセスに焦点を当てる時間を設けましょう

今までプロセスに目を向ける機会が少なかった方は、まず相手の表情、声色、仕草などを意識してみましょう。そして対話や指示の後に、プロセスについて感じたことを相互にフィードバックする時間を取ってみてください。数分間で構いません。「いつもより浮かない表情をしているね。気になったことはある?」「今までの指示の出し方について、どう感じていた?」などの声かけから始めてみると良いでしょう。

参考文献:中村和彦(2021). マネジャーによる職場づくり 理論と実践 日本能率協会マネジメントセンター

統計分析の最大の特徴は、平均値だけでは分からない「有意差(偶然なのか、意味がある結果なのか)」を検証できる点です。しかし、結果が有意かという1点のみを重視してしまうと、その背景にある情報を見逃す可能性があります。

今回は人材データの分析結果を解釈する際に注意すべき点についてご紹介します。

有意水準とは

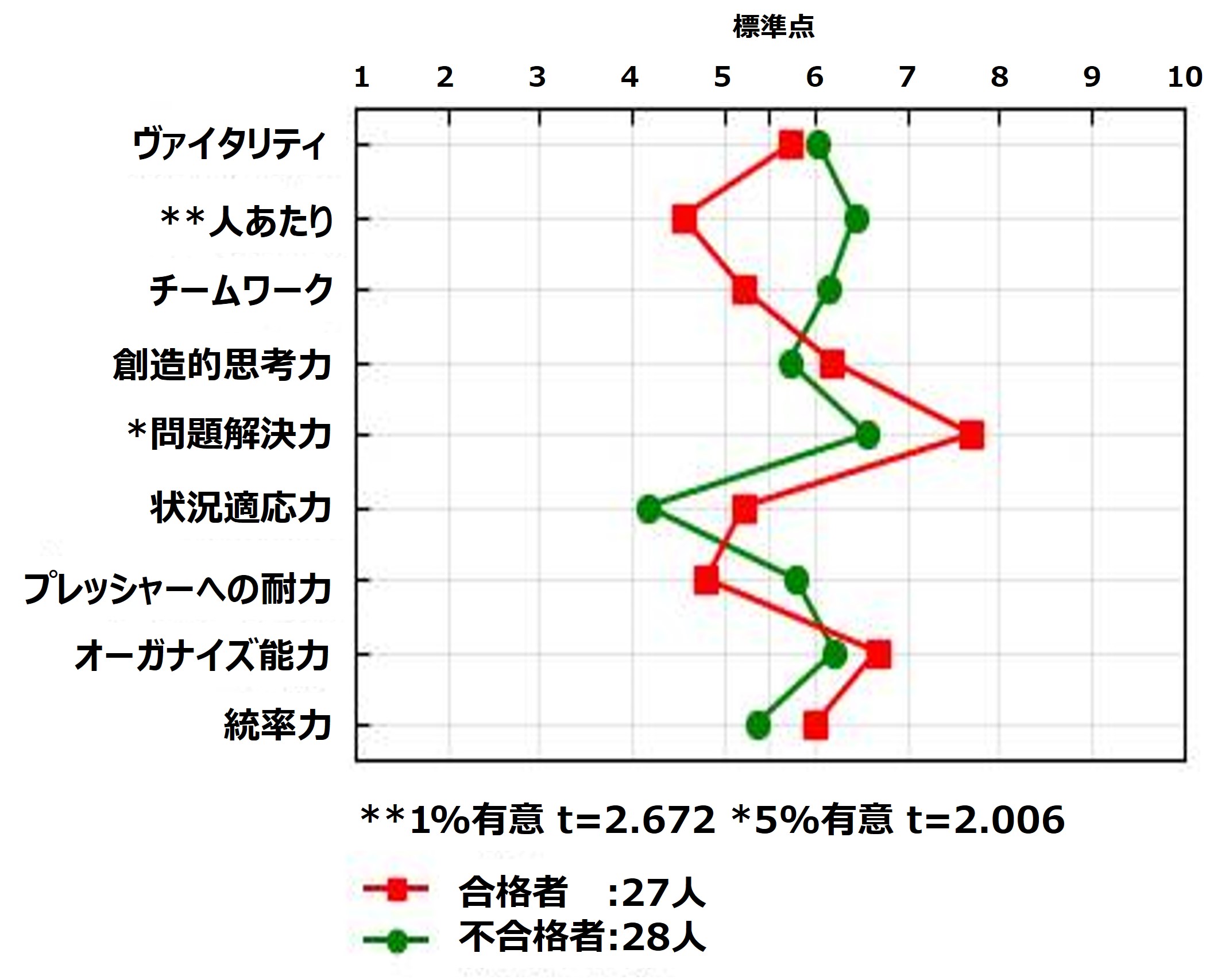

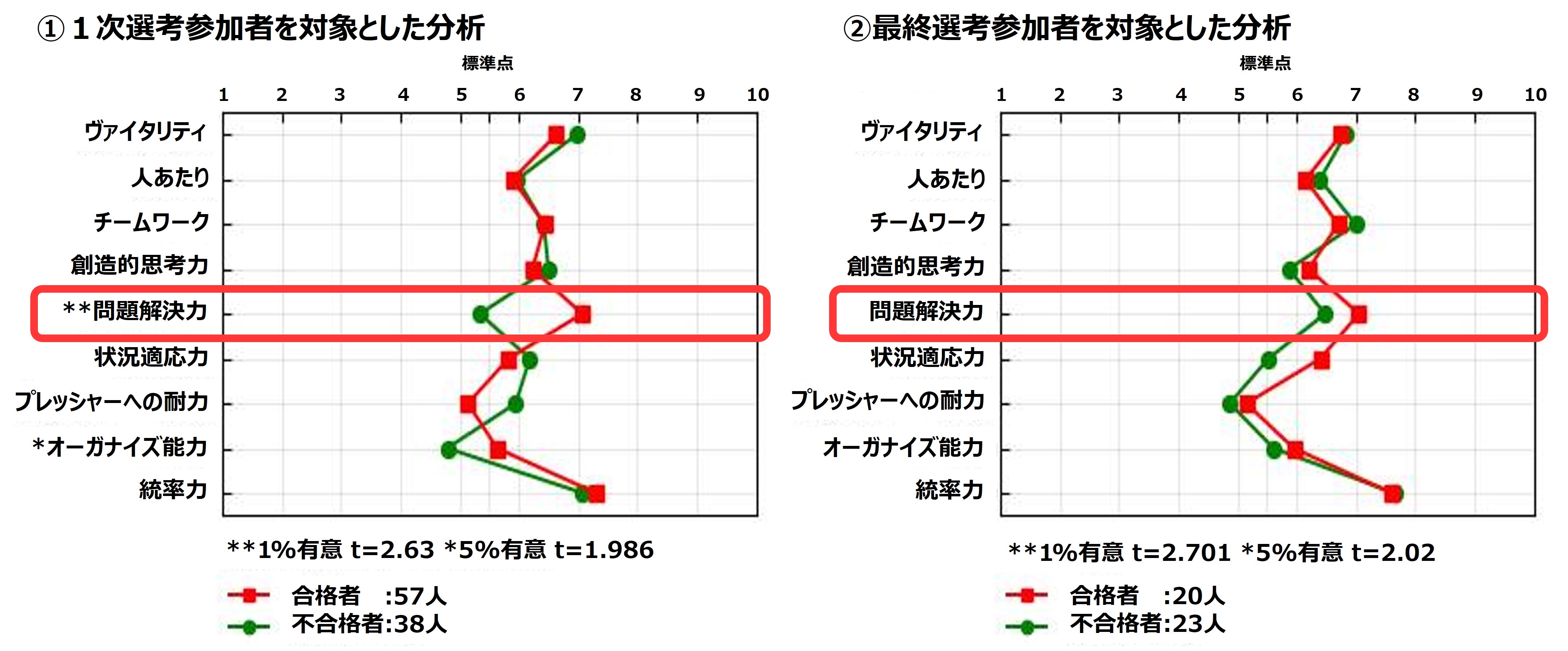

上図はt検定結果をグラフ化したものです。各群の平均値を点で表示し、2群間に有意な差があった場合には、該当する尺度名の横に*(アスタリスク)を1または2個表示させています。

*は有意水準を識別するための記号です。有意水準とは、分析結果が偶然生じたのではなく、意味があるといえる確率のことです。*が1個の場合は「95%以上の確率で偶然ではない、確実な差があること」と解釈します。また*が2個の場合は「99%以上の確率で偶然ではないこと」と解釈します。

このグラフにおいて、2群間の差の大きさは点の開き具合で確認でき、その差がどのくらいの確率で発生するのかは*の数で確認できます。仮に大きな差が開いていても、有意水準に達していない場合は意味がないと解釈します。分析結果を読み解く際には、*がついている尺度を重点的に確認します。

落とし穴1:分析結果は対象人数に左右される

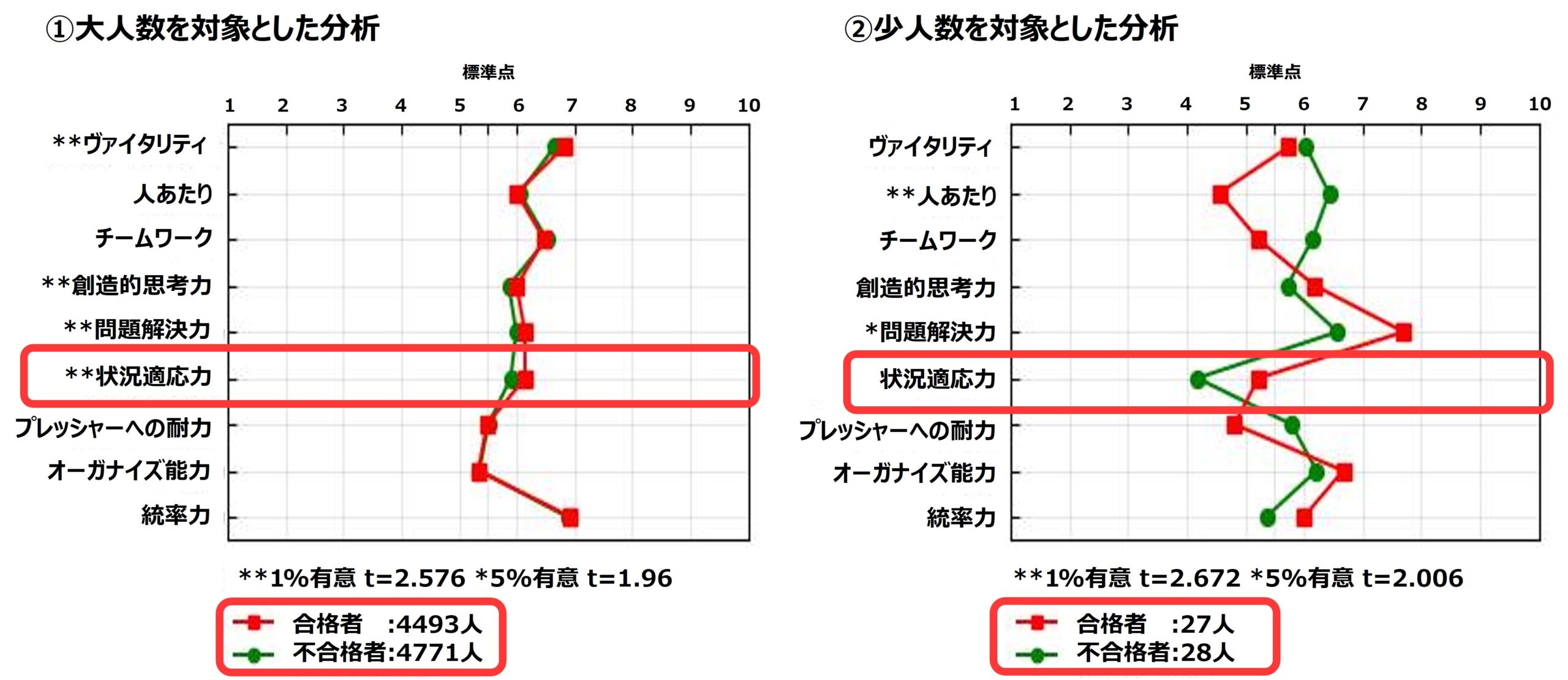

上にある2つのグラフは、どちらも合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。しかし各群の人数が大きく異なっています。

「状況適応力」に注目してください。①大人数のグラフでは、2群間の平均値に大きな差が見られませんでした。しかし、*が2個もついています。一方、②少人数のグラフは平均値の差が①よりも大きいですが、*は1個もついていません。結果、「状況適応力」において、②少人数のグラフは有意差がなく、①大人数のグラフは差こそ小さいものの、99%以上の確率で偶然ではない差が存在していると解釈します。

①のように、対象人数が多い分析を実施した場合、平均値の差が微々たる場合でも結果に*がつくことがあります。このような場合は、*がついていることに加え、平均値差が一定以上開いている尺度、またはその中での得点差が大きい尺度に絞って注目していくことをお勧めします。例えば、各群の人数が1000人以上の場合、平均値の差が1以上開いている尺度に絞って解釈を進めていく、などです。

落とし穴2:選抜された人が対象となる分析では結果が表れにくい

上にある2つのグラフは、各選考段階における合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。

「問題解決力」に注目してください。①1次選考のグラフでは、*が2個ついています。一方で②最終選考のグラフには*が1個もつきませんでした。*の数だけに着目すると、最終選考では「問題解決力」を評価できなかったようにも受け取れます。本当にそうでしょうか?

①のグラフを見ると、1次選考合格者は「問題解決力」が平均7点以上の集団であったことが分かります。一般的な全国平均は5.5点のため、最終選考に参加した時点で「問題解決力」がかなり高い人に絞られていると推測できます。高得点の集団を2群に分けたため、2群間の差が表れにくくなってしまったと言えます。

②最終選考では*がつきませんでしたが、「問題解決力」の平均値は不合格者群よりも合格者群の方が高くなっています。「問題解決力」の評価という観点では、悪くない結果だったと解釈できます。

さいごに

今回取り上げた例のように、対象者が多いゆえにほとんどの尺度に*がついたり、選考が進むにつれて*がつく尺度が減っていったりする、という現象はよく見られます*がついている、ついていないという観点だけでは、その背景にある情報を見逃してしまう可能性があります。平均値の差の度合いや、平均得点などを見ることで、改めて得られる気づきもあるのです。 エントリーシートや面接など、採用プロセスでは人が人を評価する場面が多々あります。

人が人を評価する時、評価者の認知に様々なバイアスがかかります。同じ場にいて同じ応募者を評価していても、評価者が異なれば受ける印象も異なります。その印象が合否に影響を与えると、評価者によって結果が大きく変わってしまう可能性があります。

評価者による評価のブレを大きな課題と見なしている企業の中には、機械的なAI評価などを導入している例もあるでしょう。では、人が人を評価しつつ、評価のブレを減らす方法はないのでしょうか?

今回は人が評価をするにあたり、印象評価を回避する方法についてご紹介します。

印象は言葉ひとつで大きく変わる

印象形成という概念を定義したアッシュ(Asch,S.E)は、人の特徴を示す単語のみを複数提示した時、人物イメージがどのように形成されるのかを実験しました。片方の実験参加者群には

「知的な・器用な・勤勉な・温かい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて、このような特徴を持つ人に対する全体的な印象を聞きました。

もう片方の群には

「知的な・器用な・勤勉な・冷たい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて印象を聞きました。7つのうち6つは同じ単語です。

「温かい」と「冷たい」のみを入れ替えただけでしたが、結果は大きく異なりました。「温かい」群は人物イメージに関して望ましい印象を持った一方で、「冷たい」群は望ましくない印象を持ったのです。

この実験でいう「温かい」「冷たい」のように、一部の特徴に対する印象が非常に良い(または悪い)場合、他の特徴に対する印象もそれに引っ張られてしまうことがあります。この現象をハロー効果(光背効果)といいます。

さらにアッシュは、特徴の提示順序によっても印象が変わることを示しています。良い情報を先に提示し、悪い情報を後から出した群と、先に悪い情報を提示した群とを比較した結果、前者は後者よりも全体的に望ましい人物イメージを持ちました。これは最初の印象がその後の印象形成に大きな影響を与えることを示します。

このように、言葉ひとつ、順番ひとつでその後の印象は大きく変わってしまうのです。

印象評価によるブレを減らす方法

複数のタスクを同時並行で実施している場合、1つのタスクに集中している場合よりも印象評価になる傾向があります。面接を行っているその場で質問を考え、応募者の話を聞き、合否を評価しようとする場面はまさに複数タスクの同時実施状態です。このような場合、第一印象に引っ張られやすくなったり、一つの言葉に引っかかってその後の印象が良く(悪く)なりすぎてしまったりする可能性があります。これを防ぐためにも、評価は面接の後に行うことをお勧めします。

当社は面接評価のステップを「観察」「記録」「分類」「評価」の4つに区切っています。面接の場で行うのは観察と記録のみです。評価者自身の判断は一旦置いておきます。あくまでカメラのように、応募者の言葉や行動をとらえ、記録していきます。

そして面接が終了した後、集中できる環境で評価まで進めていきます。記録した言動の中に自社の採用要件とリンクするものがあるのか、どの要件に当てはまるのかを分類していきます。そして要件ごとに分類された言動を見て、そのレベルを評価していくのです。

面接の評価結果は合否に直結します。評価者に起こるバイアスの存在を認識し、面接を行っているその場での評価を避けることで、評価者による評価のブレを減らす効果が得られるでしょう。

参考:Asch, S. E. 1946 Forming impressions of personality. journal of Abnormal and Social Psychology,41, 258-290. 新入社員にとって、初期配属直後は環境や業務に慣れることで手一杯になります。しかし、数か月も経過すると多くが配属先に慣れ、自身を振り返る余裕も出てきます。

このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。 採用を取り巻く環境が売り手市場と言われ始めてはや数年。採用プロセスの中で応募者の意欲形成を図る企業も増えてきました。しかし、その分面接時間が延びるということは、ほぼありません。面接官は、限られた面接時間で選抜と意欲形成の両輪を回さなければならなくなったのです。

選抜に使える面接時間が短くなった今、効率的に面接を進めるカギはエントリーシート、適性検査結果などの面接参考資料にあります。今回は、面接参考資料を活用するメリットと確認ポイントをご紹介いたします。

面接参考資料を活用するメリット

エントリーシートや適性検査結果を読み込むことで、応募者の人物像を事前にイメージすることができます。人はよく知らない相手の属性(学部やサークルなど)を見て性格を推測してしまうことがあります。例えば運動部は快活、文化部は物静か、などです。しかし、面接参考資料を読むことで応募者個人のパーソナリティを認識し、適切な仮説を持つことができます。その結果、限られた面接時間で質問すべき内容を事前に検討できます。また面接場面ではあれもこれもと確認したくなるものですが、確認事項の優先順位もあらかじめ決めておくことができます。

面接参考資料を用いれば、ぶっつけ本番で面接時間を迎えるよりも、より焦点を絞った情報収集が可能となるのです。

エントリーシートの確認ポイント

ポイントは大きく3点です。①評価基準に関連する記述を探す

ここで記述されたエピソードを主に深掘りし、確認したい能力あるいはポテンシャルの高低を確認してください。

評価基準に関連する記述が見当たらない場合は、本人のアピールポイントを事前に把握した上で、面接で自己PRを聞きましょう。自社の評価項目に関連しそうなエピソードが無いか確認しつつ、評価項目に関連する質問を投げかけてください。

②表現が曖昧になっている部分を探す

例えば「多くのメンバーを説得した」とだけ書かれていたとします。多くの、とは具体的に何名でしょうか。人数によって説得の難易度に差があります。本人の成果を過大評価、また過小評価しないためにも、背景情報はできるだけ具体化させることをお勧めします。

③違和感をもつ点や、より深く質問したい内容を探す

本人は分析力をアピールポイントとして掲げているがそれらしきエピソードは見当たらない、などの状況があれば、面接の中で本人に質問してみると良いでしょう。

また、本人はアピールポイントにしていないけれども、掘り下げれば立派な強みとなりそうな内容というものもエントリーシートに記述されていることがあります。そうした内容がありそうな場合は、ぜひ面接の場で積極的に確認してみてください。

適性検査結果の確認ポイント

続いて、適性検査結果を面接前に確認する際のポイントをお伝えします。こちらも、評価基準に関連する尺度得点を確認します。適性検査の項目と評価基準が必ずしも合致しない場合、相対的に得点が高い/低い尺度を確認し応募者の特徴を掴みます。ここで、適性検査の結果得点別の質問の観点についてお伝えします。

高得点、つまり本人の強みである尺度については、ぜひ面接で「その能力が本当にあるのか、うぬぼれではなく高いのか」を確認するための質問を投げかけてみてください。

また反対に低得点、つまり本人の弱みとなりうる尺度については「自社の基準ラインに到底及ばないくらい低いのか、自社としては問題ないラインなのか」を確認してみてください。

つまりどちらの場合でも、各能力のレベル感を正確にとらえるための質問をする必要がある、ということです。