キーワードは「スキルベース」です。職務を中心にする人事からスキルを中心にする人事への大きな変革がはじまっています。

本コラムでは、新しい人事の概念であるスキルベースについて解説します。

スキルベースの組織とは

スキルベースの組織とは、ジョブではなくスキルを中心とした人事管理を行う組織です。ジョブを一人の人が行う組織の最小単位と捉えるのではなく、一つのジョブをスキルの集合体と捉え、スキルと人を結び付ける考え方です。今までであれば一つのジョブと捉えられていた一連の作業を細分化して、スキルによって分類し、ある人が保有しているスキルに応じてジョブ自体を柔軟に変えてしまう組織人事のあり方です。ここでいうスキルとは、プログラミング、コーディング、データ解析、外国語などのハードスキルだけではなく、コミュニケーション、リーダーシップ、クリティカルシンキング、完遂能力、回復力などのソフトスキルを含んでいます。

なぜ、スキルベースが必要なのか

欧米でスキルベースが普及していく背景は以下の5つに要約できます。- 従業員の福祉に貢献する

コロナ禍を経て、人々は単に生活のための給料をもらうだけでなく、社会貢献と自身の成長を実感でき、人として尊重される企業で働きたいと強く考えるようになりました。スキルベースを導入することで従業員一人一人の強みを生かすことができ、スキルトレーニングによってエンプロイヤビリティを向上させることもできます。 - 市場や戦略の変化

スキルから仕事を再編成すれば、組織は変化する環境に対して迅速に対応できるようになります。コロナ禍で職務の変更を余儀なくされた人が多くいました。多くの人は新たな職務への適応に時間がかかったはずです。スキルベースを導入していれば、各従業員の持つスキルに基づいて新たな職務を創出し、より早く成果を出すことができていたでしょう。 - 人材不足

スキルベースでは、学歴や経験といった従来の指標にとらわれず人材の能力や学習・適応能力に注目して人を選ぶため、従来では採用できなかった人材を採用したり、候補者として社内選抜したりすることが可能です。スキル重視の企業は人材パイプラインを9.4倍増やすことができます。 - デジタル技術革新のスピード

生成AIの発達により職務の一部をAIに担わせることができるようになりました。職務に求められる役割とスキルが変化しているのです。私たちは人が行うべきタスクを再編成し、新しい職務を作り出さなければなりません。スキルベースはこのような職務の再編成に適したモデルです。 - 働き方の多様性に対応する

多くの人が自分のスキルを武器にしたフリーランスやプロジェクトベースの仕事をはじめています。また、企業で働く人であっても職務記述書に書かれた仕事だけをしている人は少数派です。特にエグゼクティブの大半は担当する部門や職務領域を超えて仕事をしています。

スキルベースの実践

スキルベースの実践においてはじめに着手すべき人事施策は3つあります。- スキルベースの採用

- スキルベースの選考プロセスを構築します。採用基準としては、資格や職務経験よりも、スキルや能力、適性を優先します。これにより未経験者を選考の対象とできるため応募者が増加し、採用人数を増やすことができます。 選考ではスキルベースのアセスメントや行動面接を活用し、スキル要件に照らして評価を行います。

- スキルベースの人事異動、登用任用

- 現有社員は組織と仕事の知識を持っており、自社のビジネスを熟知しています。外部から採用する人材に比べて即戦力になる可能性が高いことがわかっています。 スキルベースの社内公募や人事異動を活発に行うことで社内の人材流動性を高めることができます。社内の人材流動性を高めることは従業員のエンゲージメント向上、定着率向上、雇用コスト削減など、多くのメリットにつながります。

- リスキリング

- 経営戦略、事業戦略や人材戦略が変われば、組織の能力やスキル要件も変わります。 社員のスキル、能力、ポテンシャルを個別に把握できれば、より効率的にリスキリングの施策を打つことができます。また、変化に対応できる人材を把握し、個別の状況にあったリスキリングを行えば、育成投資の効果を高めることができます。

スキルベースの問題点

スキルベースは単にスキルによる人事管理というだけでなく、人事管理の根幹に影響を及ぼす大きな変革です。導入にあたっては以下の問題点があります。「スキルベースモデル導入の主な障壁」(デロイト、2022年)

- 旧来の考え方と慣行

- スキルに見合った報酬を与えることの難しさ

- 変化のスピードへの対応

- スキルをビジネスの優先順位に合わせることができない

- スキルによるマネジメントの複雑さと難しさ

- スキルの共通定義や分類法の欠如

- スキルに基づいてパフォーマンスを評価できない

- スキルデータの不足

- 効果的なスキル関連テクノロジーの欠如

- 採用担当者や受入れ部門のマネジャーが、スキルのある人材の見つけ方とスキルの評価方法を知らない

終わりに

私たち日本企業がジョブ型雇用の利点を活用しようと人事変革を進めている中、欧米企業はジョブで人を縛ることが組織運営の柔軟性を損なうとスキルベースというモデルを生み出しました。スキルベースの根底には、人それぞれの強みを生かすために職務を柔軟に変えるという発想があります。この発想、どこかで聞き覚えがあります。そうです。日本のメンバーシップ雇用の考え方です。組織のメンバーとして雇用した人材を生かすために柔軟に異動させ、仕事を作り、定年までその人の能力を最大限に活用しようとするこの考え方です。しかし、メンバーシップ型雇用は人材育成に時間がかかり、急激に変化する環境には適応しづらいモデルです。その点がスキルベースとの違いと私は考えます。スキルベースの導入にはアセスメントが不可欠です。スキルベースについて詳しく知りたい方は以下のリンクからeブックをご覧ください。

https://www.shl.com/hr-priorities/skills-based-organizations/

参考:

SHL ebook「How to build a skills-based organization」

Deloitte(2022)「The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce」

目的として定義された「新卒採用の質の向上」をしっかりと理解しましょう。この「質」とは何かが重要です。どのようになったら、新卒採用の質が向上したと言えるかを考えます。以下に例を示します。

- 優秀な人を採用できる。

- 必要な人数を採用できる。

- 応募者の満足度が上がる。

- 面接官の満足度が上がる。

- 経営陣が内定者に満足する。

- 新人を配属した部署のマネジャーが満足する。

- 会社の業績が高まる。

- 会社の評判が高まる。

- 翌年の応募者が増加する。

- 翌年の応募者の合格率が高まる。

- 採用の直接間接コストが下がる。

新卒採用の質が何であるかがわかったら、質に最も大きな影響を与える要素を検討します。

会社の知名度、業績、事業内容、ブランドイメージ、事業所の立地、建物、採用人気度、業界人気度、採用活動時期、採用広報、採用サイト、採用イベント、採用説明会、インターンシップ、採用選考、採用担当者、リクルータ、人事部長、社長、採用コストなど様々なものが考えられます。

質と質に影響を与える要素との関係を分析し、重要な要素を見つけること。これがなすべき分析です。

ひとりひとりじっくり面接する方針はこれからも続けてください。それ以上によい選考方法はないと考えています。

もし、今の採用方法でよい人を採用できているのであれば選考段階で適性検査を使う必要はありません。むしろ、内定者に適性検査を実施してフィードバックによる不安解消や意欲形成、入社後の能力開発に活用してください。さらに戦力化が早まり、定着性が向上します。

もし、今の採用方法に何らかの問題があるとお考えでしたら、選考時に適性検査を実施してください。適性検査結果を面接前に読み込み、仮説をもって面接してください。ひとりひとりじっくり面接すると、今まで以上に多くの深い応募者に関する情報が得られ、応募してくださった20名全員の持ち味を余すところなく味わうことができるようになります。

そして、採用選考のなかでひとりひとりに丁寧に適性検査結果をフィードバックしてください。このフィードバックは入社を促すためにやるのではなく、応募者のことを第一に考えキャリアカウンセリングとしてやってください。

直ちにその方によるフィードバックは中止してください。そもそもそのような行為をフィードバックとは言いません。フィードバックのための基本的な訓練を受けている人とは思えない行為です。

まずはその方にフィードバックのトレーニングを受講させてください。お使いの適性検査の事業者が提供しているフィードバックトレーニングを必ず受講させてください。そのうえで、人事担当者が手本を見せてあげてください。模擬的なフィードバックセッションを開催し、その方に同席してもらいましょう。次に人事担当者がフィードバックを受ける役になり、その方にフィードバックのロールプレイをやってもらいましょう。人事担当者は、フィードバックを評価する立場ですので、言動を細やかに記録し、問題のある言動をその後のレビューで指摘し、どのように修正すべきか指導してください。ロールプレイで及第点を越えてから本番で稼働してもらってください。

職務内容と外的環境は変化せずとも、以下の変化が起こっているかもしれません。

- 職務の成功に関連する行動

- 行動特性を定量化する方法

- パフォーマンスの評価基準、評価方法

- パフォーマンスを定量化する方法

- サンプル集団全体の行動特性

- サンプル集団全体のパフォーマンス

- 分析手法

- 分析結果の解釈

- 経営戦略、事業戦略、組織人事戦略

- 組織の役割

- 評価者

その他にはそもそも分析自体に誤りがあることも考えられます。

タレントマネジメントに必要な人材情報は業績、能力、ポテンシャルの3つに分類できます。業績は、査定、人事考課、業績関連情報、職務経験、職歴など。能力は、コンピテンシー評価、スキル評価、保有資格、専門知識、360度評価、研修受講歴、学歴など。ポテンシャルは、知的能力、パーソナリティ、モチベーションリソース、エンゲージメントなどのアセスメントデータです。

これら情報のうち、何をどのように使うかについて、これから導入あるいは改善しようとしているタレントマネジメント施策によります。また、これらデータは単にデータ順に並べ替えるだけではうまく活用できません。データから予測したいことを決め、様々なデータを分析して、見出したい事柄を予測するアルゴリズムを作ります。データ分析によってはじめて活用可能な情報になります。

2冊お勧めの本があります。

大沢武志『心理学的経営』、PHP研究所、1993年。

清水佑三『どうすれば「最強の人事」ができますか』、東洋経済新報社、2003年。

日本のアセスメント業界を牽引したお二人の著書です。古い本ですが、いずれも現在の日本の人事組織の在り方を予言するかのような書籍です。タレントマネジメントの本質がわかります。

従来の変革型リーダーと執行型リーダーに、共創するために必要なネットワーク・リーダーとしてのコンピテンシーを加え、変化の時代を生き抜くリーダーとしてのポテンシャルをとらえます。

本コラムではエンタープライズ・リーダーシップ・レポートをリーダーの能力開発で活用する方法について英国の最新事例をご紹介します。

背景

製造業A社は買収に伴う組織再編で大きな変化を迎えていました。製品の多様化と市場の変化により上級管理職の権限と責任が増大していたため、経営陣は上級管理職の育成に投資することを決め、試験的に国内20人の上級管理職を育成対象者に選びました。SHLエンタープライズ・リーダーシップに基づく能力開発プログラムを導入した理由は、新しい環境に必要なリーダーシップモデルであり、社内にはこのモデルに該当する人材が少ないと判断したからでした。

能力開発プログラム

育成対象者向けのワークショップを開催し、プログラムの目的とメリット、エンタープライズ・リーダーシップの位置づけを説明しました。プログラムは4~6回のコーチング・セッションで構成されており、ファシリテータは人材開発チームが行いました。初回のセッションではエンタープライズ・リーダーシップ・レポートをフィードバックし、フォローアップセッションでは行動計画の実行と行動変容にフォーカスしました。

SHLコンサルタントは育成対象者向けのワークショップの共同開催と、ファシリテータに対してレポートを活用するためのトレーニングを実施しました。

ロジスティクス部門長Bさんのケース

ここからは、ある育成対象者を取り上げ、その方とファシリテータとの間で何がなされたかを紹介します。ファシリテータは初回セッションの前にBさんのエンタープライズ・リーダーシップ・レポートを読み、掘り下げるべき分野を特定しました。

この事前準備で解釈した内容は以下の通りです。

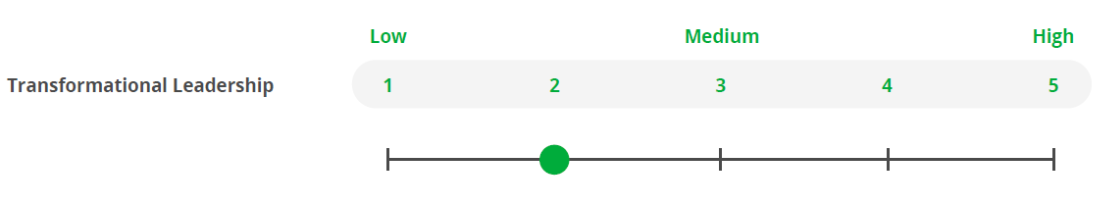

図1:レポートの抜粋トランスフォーメーショナル・リーダーシップ得点

トランスフォーメーショナル・リーダーシップはBさんの強みである可能性は低い。従業員と組織の双方を効果的に動かし、期待以上の成果を上げさせること、 ビジネス全体の意見交換をサポートすること、他部門からのアイデアや情報を取り入れて、自分やチームの仕事の質を向上させることは苦手かもしれない。

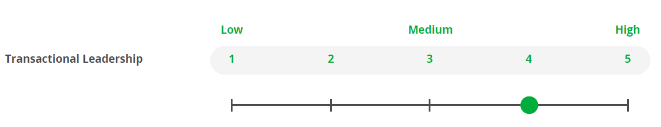

図2:レポートの抜粋トランザクショナル・リーダーシップの得点

トランザクショナル・リーダーシップはBさんの強みである可能性が高い。既存のシステムを効果的に動かしチームの優れたパフォーマンスを引き出すこと、業務目標を達成すること、変化やプレッシャーに対処すること、チームの業務遂行をサポートすること、曖昧さや不確実性の中でチームをリードすることを得意とするかもしれない。

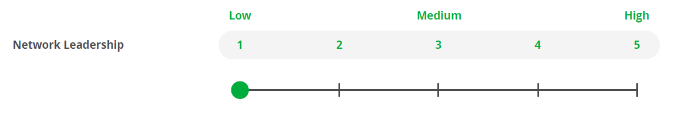

図3:レポートの抜粋ネットワーク・リーダーシップの得点

ネットワーク・リーダーシップはBさんの最も強みになりにくい。自律性、エンパワーメント、信頼、共有、協力に基づく職場環境の構築、人的ネットワークの拡大と構築、緊張と対立の戦略的利用によるイノベーション促進、自律的に問題解決と意思決定を促す権限移譲、は苦手である可能性が高い。

導入

初回セッションの導入でファシリテータは以下の質問をしました。質問のねらいはBさんの問題を理解し、アセスメント結果と自己認識の矛盾を確認すること。- この1年間であなたの役割にどのような変化がありましたか?

- 今後より重要になるあなたのリーダーとしての役割は何ですか?

- あなたのリーダーとしての強みは何だと思いますか?

- あなたが最も難しいと感じるリーダーとしての役割は何ですか?

- どのような状況で仕事をするのが最も心地よいと感じますか?

- リーダーとして自分のどんな点を成長させたいと考えていますか?

- 納品に重点を置いており、顧客との関係を何よりも重視してきた。

- 大きな目標を連続して達成してきたことで社員からの尊敬を勝ち取り、チームの強い結束力を生み出した。

- より多くの顧客と大きな組織をマネジメントし、困難な目標を達成できるように成長したい。

- リモート下で管理する新しいチームメンバーを巻き込むこと、より多様な顧客層のニーズを満たす新しい働き方を見つけることに苦労している。

フィードバック内容

その後、ファシリテータはエンタープライズ・リーダーシップ・モデルについて説明したうえで、上述のリーダーシップ得点3つの解釈を伝え、次の質問をしました。 ・強みと課題について、どのように考えましたか? ・レポートに記述されたことをどの程度認識していましたか? ・納得できない点はありますか?どうしてですか? Bさんは結果に概ね同意しましたが、過去の成果や自身の目標達成のための競争心からリーダーシップに自信があったため、トランスフォーメーショナル・リーダーの結果に驚いていました。その後のディスカッションの要約は以下の通りです。<トランザクショナル・リーダーシップ>

「分析力」と「手順化能力」は強み、「ストレス耐性」と「チームワーク」は平均的という結果に同意したうえで、タスクに集中し効率を高めることが今までの成功の秘訣であると説明してくれました。<ネットワーク・リーダーシップ>

ファシリテータが最大の課題は「ネットワークの構築」と「ネットワークの活性化」であるとの仮説をBさんにぶつけ、ディスカッションを進めたところ、これらのコンピテンシー改善に焦点を当てることで合意ができました。 Bさんはこの1年間でレポートラインが増加し、地理的に分散したチームをマネジメントすることになり、新しい市場の顧客を獲得したことが明らかになりました。新しいネットワークの必要性を考えたことは無かったが、現チームは目標達成のための新しいアプローチを見つけるために外部の知見が必要であり、マネジャーに限られていた人脈を活用すべきであったと考えを新たにしました。Bさんは新しい人間関係構築を好まない性格で、よく知っている人と一緒にいるのを好むと明かしてくれました。

<トランスフォーメーショナル・リーダーシップ>

「完遂エネルギー」が強みである点はBさんの見解と一致していました。一方、「対人積極性」が強みになりにくいことに驚いていました。プレゼンは常に好評で顧客との交渉も成功してきたと自負を持っていました。この点について掘り下げていくと、Bさんはプレゼンや交渉の前に十分な準備をしており、「その場の状況に応じて」あるいは「完全に新しいステークホルダーに対して」重要なプレゼンテーションや交渉を行うことは心地よいものとは思っていなかったと振り返りました。自然にできるようになったのではなく、訓練により対処法を身につけたと結論づけました。<結論>

セッションの最終段階として、現在の職務の中で成長するための有意義な開発計画に合意しました。セッションから、Bさんは成果を重視し目標達成に熱心であることが明らかになりました。チームと良好な関係を築いていましたが、新たなネットワークを作り活用する必要がありました。また、チームの調和を図るだけでなく、アイデアを刺激するため挑戦的な姿勢を示すことが有益であると認識しました。

おわりに

2024年6月現在、エンタープライズ・リーダーシップ・レポートの日本での活用事例はまだありません。その理由は、日本語版レポートがリリースされていないからです。新しい時代のリーダーシップモデルであるエンタープライズ・リーダーシップの概念を日本企業が活用できない状態は由々しき事態であり、到底看過できるものではありません。速やかに日本版のローカライズを進めることをお約束いたします。

また、OPQ32の日本語受検は可能ですので、英語版レポートでも問題ないとおっしゃっていただける方がおられましたら、ぜひお問い合わせください。

最も効果的なタレントマネジメントは経営陣の改善です。上層部のパフォーマンスとコンピテンシー、ポテンシャルをアセスメントして、経営戦略との適合度を評価し、上層部を最適化することをお勧めします。と、こんなことを言うコンサルタントの話は聞いてはいけません。現場のことをわかろうともしないのですから。

会社の業績に貢献するタレントマネジメントを行うためには、現在の組織人事に関わる問題を見出し、課題を明確にしなくてはいけません。経営事業戦略と組織人事戦略を適合させ、組織人事戦略に基づく人事施策を立案し、実行し、結果をモニタリングし、効果を測定する。このサイクルを回して行きます。

タレントマネジメントを指示した上層部の方へのヒアリングが最初の仕事です。

新人を受け入れる現場では特に注意すべきことはありません。

むしろ即戦力ないしは、特定の職務に対するポテンシャルが高い人を採用するため、現場の育成は円滑に進みます。安心して現場に送り出してください。

むしろ注意点は採用方法にあります。今まで総合職採用しか行っていなかったとすると、採用の考え方から方法、関与する人、応募者の集め方、選考方法などありとあらゆる点を変更しなければなりません。採用プロセスの設計をしっかり行う必要があります。