業務の状況を上司へ報告する機会が必ずあるはずです。そこで現在の業務の状況と今のあなたの気持ちを伝えてください。上司が問題ないと判断するのであれば、あなたの不安は杞憂に過ぎません。上司から見てあなたは期待にそった仕事ができているということです。しかし、それではあなたの不安は解消できないはずです。率直にあなたの不安とその原因を伝え、改善してもらえるようにお願いしましょう。

不安と恐怖にさいなまれている時は、客観的な判断ができなくなるものです。素直に上司の指示にしたがってみると意外と簡単に不安を解消できるかもしれません。

面接でやるしかないと考えないでください。認知的能力テストが最も効果的です。採用適性検査で知能検査と呼ばれているものがそれです。SHLでは、言語的推論能力、帰納的推論能力、演繹的推論能力、数値的推論能力などの科目が該当します。

面接で問題解決力を確認する場合は、過去の問題解決エピソードから判断します。最も難しい問題に対峙して解決を試みた経験を聞きます。最も難しい問題をどのような問題と捉えているか、情報収集の仕方、情報の量と種類、問題解決策の導き方、解決策を実行する上での準備と計画、関わった人、実行とその結果などの情報を収集し、問題解決力の定義に即して情報を評価します。

アセスメントツールだけで入社意欲を保温し続けるのは無理です。健康診断の結果だけで、ダイエットを続けるのが無理なのと同じです。

アセスメントツールができることは測定です。測定結果をフィードバックすることは学生のキャリア観を育むのにとてもよい方法です。しかしながらキャリア観を育むことがすなわち温めておくことにはつながりません。急激に沸騰することも、冷却され凍結することも、何ら変化しないこともあります。唯一いえることは、自身の進むべきキャリアに対して迷いが減るということです。このフィードバックの影響を踏まえると、アセスメントのフィードバックによって志望動機が高まる人を見つけ、その人に対して頻繁なコミュニケーションを続けることが温めておくことにつながると考えます。

はじめに

コンピテンシーの360度評価は1990年代から存在するアセスメント手法です。管理職の評価育成方法として長年活用されており、多くの効用がある一方で運用を誤ると副作用が生じることがあり、活用には注意が必要です。近年、人的資本経営のための人材データ収集方法として改めて360度評価に注目が集まっています。本コラムでは、当社の360度評価ツール「無尽蔵」について紹介します。

360度評価とは

360度評価は一人の被評価者に対して、周囲の複数人が能力を評価する仕組みです。1990年代にコンピテンシーアセスメントの手法として普及しました。コンピテンシーは能力が行動として顕在化したものですので、他者から評価しやすくこのツールとの相性がよかったのです。主な利用目的は能力開発です。評価、選抜にも使うことも可能ですが、綿密な計画と適切な開発、細心の注意を払った運用が求められます。

メリットは複数の他者から評価を受けられること。自分ではできていると思っている行動が周囲からはできていないと見られていることがわかり、問題の原因究明や効果的な能力開発計画の立案ができます。デメリットは評価スキルが弱い評価者による偏った評価となることです。偏った評価は、誤った人事判断を導くだけでなく、被評価者と評価者との関係を悪化させることにつながり、チームをバラバラにしてしまうこともあります。

360度評価「無尽蔵」

360度評価「無尽蔵」は当社が2001年にリリースされたオンラインの360度評価ツールです。英国SHL社の「Perspectives on Management Competencies (PMC)」をベースに、より効果的な能力開発ができるよう日本独自の機能を搭載し、世界のSHLに先駆けてオンラインツールとして販売をはじめました。- 測定項目:マネジメントコンピテンシー36項目

- 評価者:本人、上司、部下、その他 (上司1名、部下とその他18名まで)

- 質問:重要度認識36問20分(本人と上司が回答)、能力評価36問20分(全員が回答)

- レポート内容:重要度認識、能力レベル評価、能力開発課題、能力開発マニュアル

「無尽蔵」の特徴

「無尽蔵」には能力開発に効果的な三つの特徴があります。- イプサティブ(強制選択)の質問形式

- 本人と上司のコンピテンシー重要度評価

- コンピテンシー別の能力開発マニュアル

- 評価よりも能力開発で利用したい。

- 被評価者にとってどのようなコンピテンシーが重要かわからない。

- フィードバック結果をアクションにつなげたい。

- その職務で成功する人が少ない。

- その職務の成功が大きな利益の創出に直接つながる。

- 利用するアセスメントツールの妥当性が高い。

- 経営幹部の特徴

- 新事業を創造する人材の特徴

- マネジャーの特徴

- 各職種のハイパフォーマーの特徴

- 早期退職者の特徴

- 活性化しているチームに所属する人材特徴

- 事業部別の人材特徴

- 部門別の人材特徴

- 職種別の人材特徴

まずは、イプサティブの質問形式についてです。

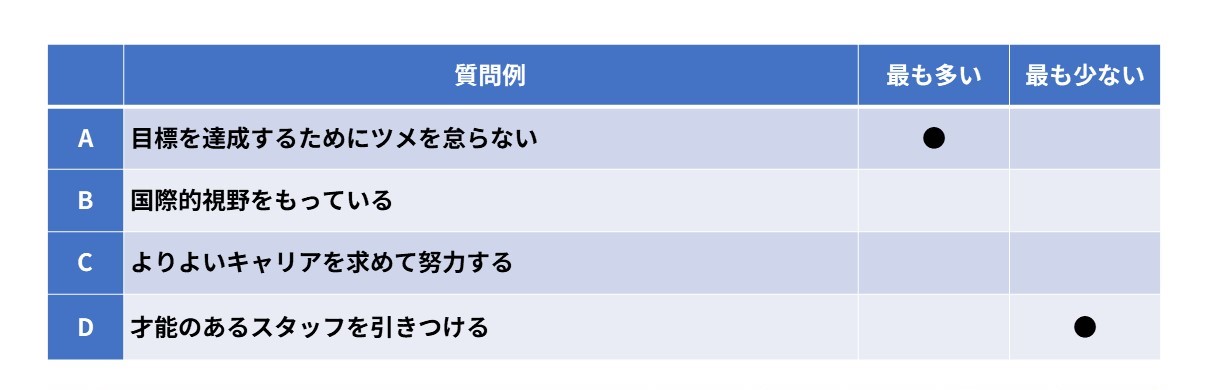

360度評価のデメリットは評価の偏りであることは申し上げた通りです。好きな人には「あばたもえくぼ」、嫌いな人には「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」となるのが人情というもの。評価者訓練を受けている管理職でもこうなるのですから、いわんや非管理職をや。 この問題を解決するため「無尽蔵」では、評価者は四つのコンピテンシー行動から被評価者に最もよく見られる行動と最も見かけない行動をそれぞれ一つずつ選びます。

次は本人と上司のコンピテンシー重要度評価についてです。

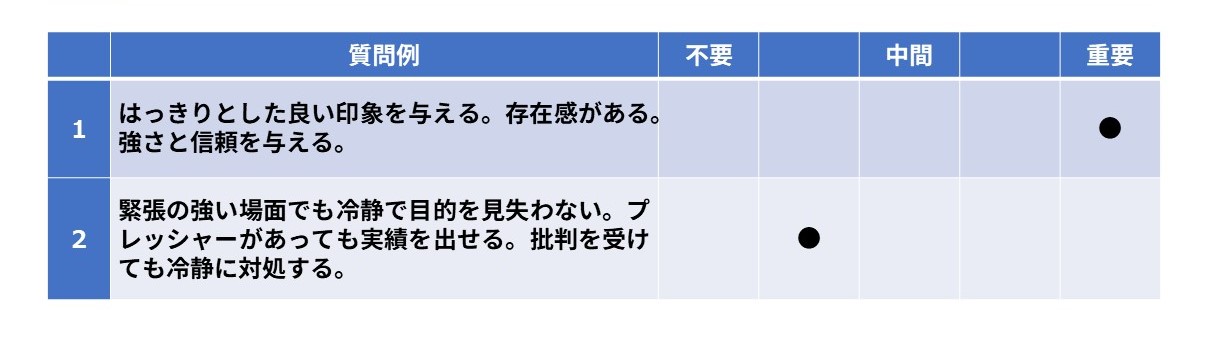

ジェネラリストである管理職の職務は複雑であり、仕事をしている管理職本人とその上司との間で重要視する行動が異なるケースはよくあります。成果に対する認識は一致していても、それを達成するための行動やプロセスは人それぞれです。本人と上司の役割期待に対する乖離を埋める手段として「無尽蔵」は両者の重要度評価を比較する機能を持っています。注目すべきは得点差が見られる項目です。得点差についての対話が相互理解を深め、両者の方向性を一致させることに役立ちます。方向性を一致させるだけでパフォーマンスが改善される場合もあります。

アセスメントは人間ドックに似ています。人間ドックでは検査結果から生活習慣病の兆候を見つけ、その問題解決するための生活習慣改善計画を立案し、実行します。中性脂肪の低減であれば食事と運動の改善、肝臓の値であれば飲酒量を減らすなどの計画を保健師さんとの面談で作成します。「無尽蔵」も専門のフィードバッカーとの面談で同様のことができるのですが、フィードバッカーがいない場合でも能力開発マニュアルにしたがって自ら能力開発計画を作ることができます。

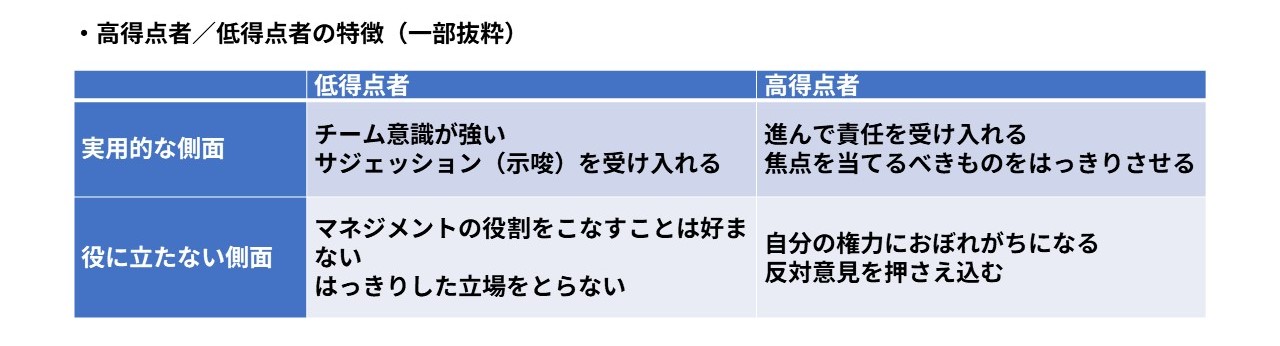

能力開発マニュアルは36項目のコンピテンシーについて、能力項目の定義、高得点者/低得点者それぞれの実用的な側面と役に立たない側面、理解促進の為の自己点検質問、能力獲得の為の具体的な開発方法が記載されています。

<能力開発マニュアル例:指揮>

・定義

誰もがわかる形で方針を示す。責任を引き受け、目標を達成するために、計画を決め、全体の舵取りをする。

「あなたが今までで一番チームをうまく指揮したのはどんな時でしたか?その時意識して努力したことは何ですか? 」

「あなたが今までで一番チームをうまく指揮できなかったのはどんな時でしたか?それがうまくいかなかった原因は何だと思いますか? 」

「よりうまく指揮するにはどうすればいいと思いますか?」

・能力獲得の為の具体的な開発方法(一部抜粋)

このコンピテンシーは優れたチェックリストをもち、そのとおりに実際にやっていくことで獲得できます。獲得の鍵はチェックリストの優秀性にあります。以下、指揮というコンピテンシーの定義に則って、チェックリストを用意しました。その前提となるコンピテンシーの有無を示す行動傾向とあわせて示します。

1.今までの自分のリーダーシップについて自己評価してみる

「高得点者の実用的な側面」と「低得点者の役に立たない側面」の行動リストを参考にしながら、今までの自分のリーダーシップについて考えてみましょう。

□ 進んでチームやグループの責任を負おうとしていましたか。

□ チーム目標や仕事の方針についてメンバー全員がわかるように伝えていましたか。

□ 目標が達成されるよう進捗管理を行い、チームの舵取りをしていましたか。

□ グループをまとめるのに自分がどれくらい貢献しましたか。

□ どのようにすればもっとうまくやれたと思いますか。

まとめ

360度評価「無尽蔵」は以下のニーズに対応できます。「無尽蔵」についてのより詳細な情報は、「360度評価による能力開発のご提案」、360度評価の導入について検討をしたい方は「360度評価の導入ハンドブック」をご覧ください。

人事異動が頻繁であったとしても、職務パフォーマンスの評価が客観的になされており、かつ個人差がはっきりとみられるのであれば、ハイパフォーマー分析による職務要件定義は機能します。

人事異動が頻繁過ぎることの問題点は、習熟に時間がかかる職務の熟達者がいないことです。貴社がこの問題を解決できているとすれば、貴社は短期間で習熟できる職務によって構成されている企業であると考えられます。社内のあらゆる職務が短期間に習熟できるとすれば、パフォーマンスの個人差はほとんどみられないはずです。つまり、貴社の採用選考ではアセスメントを用いる必要はない。もちろんハイパフォーマー分析をする必要もなければ、職務要件を定義する必要もないということです。

パフォーマンスの個人差が少ない職務は、誰を選んでも成功率に変化がないことを極端な言い方で表現してみました。

アセスメントの活用によって大きな収益につながる職務は以下3つの条件に適合しています。

以上3点の反対の条件に合致しているのであれば、ご質問者様のお考えは正しいことになります。

ご質問者様が蓄積データをもったいないと思っている間は社内を説得できません。OPQを使い始めることよりも先にやるべきことがあります。長年使っているテストのデータを分析、活用することです。そのテストデータの分析から、以下のインサイトが得られるかもしれません。

などです。

徹底的な分析と活用をすることで、現在のテストデータが自社の人事的な意思決定にどれだけの価値を提供するかがわかってきます。この段階でこのテストデータには利用価値があると感じるのであれば、現在のテストを利用し続けるべきです。もし、この段階でこのテストデータを廃棄することに対してもったいないと感じなくなったら、その理由を社内の人たちに説明し、OPQを利用してみてください。

街ではないのですが、駒沢公園は毎日行きたくなる(行っている)場所です。もちろん、ジョギングが目的です。ちなみに正式名称は駒沢オリンピック公園総合運動場と言います。

ありません。企業で新卒採用担当に従事する方は一年中休む暇なく新卒採用活動をやっていますので、先手必勝という考え方に染まってしまうのです。多くの大学生にとって就職活動はできるだけ手短に済ませてしまいたい1回だけある大きな課題です。卒業論文に似ているかもしれません。学生にとって大学生活は就職のために存在するものではありません。成長著しい大学生にとって1年間はとても長く、何もかもが変化します。仮に大学2年生で就職活動をしたら、入社は2年後となり、その2年間で本人は大きく変化します。内定辞退の可能性も高まるでしょう。企業にとっても早すぎる採用活動はデメリットが大きいと考えます。

当社はオファー型の採用サービスを使ってキャリア採用をやっています。今年の前半なかなか応募者が集まらず困っていたのですが、そのベンダーさんのカスタマーサクセス担当者が当社の求人広告をみて、人が集まりやすい表現に修正してくれました。すると翌日からコンスタントに面接希望の連絡が来るようになったのです。募集文言の重要性を痛感しました。

御社も募集広告の修正によって劇的に人を集めることができるかもしれません。まずはこれをやってみてください。その際、必ずプロの協力を仰いでください。

それでも人が集まらないようであれば、採用選考をどうにかするのではなく、今いる人と今後採用できる人で業績を向上させることができるようビジネスモデルと役割、組織、業務プロセスを変更するべきです。

わかりやすく多様性を確保するならば、多様な属性の人を採用してください。本来であれば多様性の軸を定義してそれらについて数値的な目標を持ち、採用を進めたいのですがなかなか難しい問題をはらんでいます。

年齢、性別、国籍、宗教は特定の枠を持つこと自体が採用差別につながってしまうのです。ポジティブアクション(アファーマティブアクション)と言いたいところですが、ポジティブアクションと逆差別の境界線は極めてあいまいで、厚生労働省も明確には定義できていません。厚労省は、採用選考では職務の適性と能力だけを見るべきであり、職務に関係ない情報(性別、年齢、国籍、民族、宗教、思想など)を収集すること自体が差別につながると言っています。つまり職務に関係のない属性を多様にする目的で各属性に関する情報を集め、それを考慮して選考すれば、その採用はダイバーシティ採用ではなく、採用差別ということになるのです。

キャリア採用と外国人採用の増加、採用人材の男女比を適正化を少しずつやっていくことが現実的な方法です。