面接は最も多くの観点で評価できるアセスメント手法です。学チカと志望理由を聞くといっても、聞き方によってはコンピテンシー、価値観、パーソナリティ、モチベーションリソース、知的能力、学力、興味関心、専門知識、取得資格、語学力、学業成績、得意科目、苦手科目、コミュニケーションスタイル、チーム内の役割タイプ、感情知能、リーダーシップスタイル、ストレッサー、好むストレスコーピング、キャリアゴール、部下としてのスタイル、学習スタイル、経験など、まだまだいくらでも出てきますが、色々なことを聞き取り、評価できます。

面接基準として欠かすことができないものは2つあります。職務適性と組織適性です。職務適性とは、特定の仕事ができるかどうかに関する適性で、コンピテンシーと言い換えることができます。組織適性とは、特定の組織になじめるかどうかに関する適性で、組織風土や組織構成員との相性と言い換えることができます。

ここまでは抽象的な採用選考で行うべきことという話でした。ここからは具体的に、2次と最終で何をやるかについてです。

お勧めは合宿選考です。この名称は三井物産が2018年に行ったことで有名になったのですが、実はそれよりも20年以上前に大手マスコミがやっていました。おそらく採用選考を本気で考えると行きつく方法のひとつなのだと思います。期間は少なくとも1泊2日以上、できれば2泊3日にしたいところです。社員1名につき参加者6名までであれば比較的細やかな観察が可能です。行うことは泊りがけのアセスメントセッションです。グループワーク、プレゼンテーション、インタビューなどのアセスメントセッションに加えて、研修やゲーム、食事や自由時間まですべてが観察対象になります。この選考のメリットは、応募者の本質が見えやすいことです。

集合研修形式のメリットは以下の通り。

- 運営側の拘束時間が短い。間接コストが低い。

- 外部に依頼する場合は、直接コストも低く済む。

- 参加者同士の相互理解を促進できる。

個別形式のメリットは以下の通り。

- 詳細に結果を伝えられる。

- 訓練されたフィードバック担当者との対話によって、結果の解釈と職務行動との関連付けを適切に行える。

- 被検者のニーズにあったフィードバックができる。

- 被検者に関する新たな情報を収集できる。

- キャリア自律支援として効果がある。

- 直属の上長や職務をよく知る人がフィードバックを行えば、能力開発としての効果が高い。

以上です。

結果です。組織が変わったら、J1優勝チームになりますし、J3へ降格するチームにもなります。いくら大金を払って優秀な選手を補強してもチームが勝てなければ変化したとは言えません。ただし、組織の変化には時間がかかります。組織改革の成果を短期間で求めすぎると必ず失敗します。

どのような人事制度のどの部分を改定しようとしているかが重要です。

極端な話ですが、人事制度が全くない状態を思い浮かべてください。どんなお困りごとが発生するでしょうか。誰にいくら給料を払えばいいかわからなくなります。仕事をよくやっている人とそうではない人を正しく見分けることができなくなります。従業員間の不公平感を低減することが難しくなります。従業員の能力開発と意欲開発が難しくなります。その他にも色々な問題を簡単に思い浮かべることができるでしょう。しかし、これらの問題は個別に従業員とじっくり話をすればすべて解消できます。

今生じている(これから生じる)問題を解決するために、人事制度のどの部分を変えると効果があるかを判断することが重要です。

人事制度の改定で最初に必要なものは評価基準ではありません。最初に必要なものは解決すべき問題です。まずはこれを考えてみましょう。

初任配属を会社が決めるのは問題ありません。本人の適性を考慮して決めているのであればさらに良い意思決定です。しかし、その後の異動がほとんどない点については、吟味が必要です。初任配属が適切で育成環境も従業員にとって良い判断ができており、結果として異動の必要性がなかったというのであれば素晴らしい会社としかいいようがございません。見直す必要など全くございません。

しかし、組織の不活性化、業績の低迷、早期退職者の増加など組織上の問題が発生しているのであれば、やり方を見直す必要があります。その場合は、発生している問題を明確にして解決策を検討する必要があります。単に初任配属と異動の問題だけではないと考えます。

採用チームが自力で採用業務を遂行できるよう組織を変えるべきです。他部署の人のボランティアを前提とした仕事のデザイン自体が誤りなのです。あるいは、採用チームを解体して部門に採用の権限を委譲する手もあります。

確かに面接評価は主観的で、自己PRと職務経歴書が正しいかどうかはよくわかりません。こんな曖昧な情報で生涯賃金2.5億円の採用を決めるなんてどうかしていると考えるご質問者様はとても堅実な方です。一方、テスト結果以外は信用できないという考えは、テストに対する信仰妥当性(Faith Validity)と言われているものであり、職務経歴書を盲目的に信じる人と同じ状態にあるということを忘れないでください。

これから履歴書と職務経歴書に基づく面接の経験を重ねることによってわかってくることがあります。書かれている内容と実際の人物が話す内容や話し方をよく観察することで、確からしい何かを見出すことができるようになるはずです。これこそが人を見極めるための修行です。この修行は終わることがありません。永遠に人の謎を追い続けることになるのです。それが採用担当の宿命です。

はじめに

新時代のリーダーに求められる新しいリーダーシップスタイルとして、SHLはエンタープライズ・リーダーシップを提唱しています。エンタープライズ・リーダーシップを発揮するリーダーは、自分の責任範囲だけにとどまることなく、周囲の組織や人の業績向上に貢献し、その周囲の組織や人の力をバネにイノベーションを起こし、組織を飛躍的に成長させます。従来のリーダーシップモデルと異なるエンタープライズ・リーダーシップの特徴はネットワーキングです。本コラムでは、エンタープライズリーダーにとって極めて重要なこのネットワーキングについて述べます。

エンタープライズ・リーダーシップの詳細は、コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」をご覧ください。

なぜ、ネットワーキングが重要なのか

リーダーにとってネットワーキングが重要であることを示すいくつかの記事を紹介します。まずは、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR100周年記念)に掲載された「共創を実現するリーダーシップ」のABCです。

このABCはそれぞれの文字がリーダーとしての役割を示しています。AはArchitect(アーキテクト)、つまり設計者です。イノベーションを生み出す組織の制度、風土、マインドのためのあらゆるものを作る人です。BはBridger(ブリッジャー)、橋渡し役です。社内外の様々な組織のつながりとなる人。CはCatalyst(カタリスト)、触媒です。触媒とは周囲の人に影響を与え、変化を促進する人のこと。共創を生み出すリーダーにはこの3つの役割が重要と述べられています。

特に注目すべきなのは、BとCです。Bの橋渡し役は事業、地域、部門を超えたイノベーションを奨励し、あらゆる人材や技術にアクセスできる環境を作ります。組織、部門、業界、地域を超えた相互の信頼関係を構築します。Cの触媒は共創を求められている組織や個人がアイデアを素早くビジネスにつなげるため、他社間のコラボレーションを促進します。

これら二つの役割は人間関係を作り、その関係を活用するネットワーキングそのものと言えます。

次は、イノベーションのDNAで紹介された優れたイノベーターの持つ行動的スキルです。質問力、観察力、ネットワーク力、実験力の四つのスキルが挙げられています。

注目すべきはもちろんネットワーク力です。イノベーションを生み出すネットワーク力とは、新しいアイデアやインサイトを持つために異なる視点や考え方の人と交流する能力です。自社を売り込んだり、協力を得たりするための目的を持った交流ではなく、普段話すことがない全く関係のない分野の人との交流や対話であることが重要です。異なる分野の情報がつながることで新発見や新しいアイデアが生まれるのです。

ネットワークリーダーコンピテンシーとは

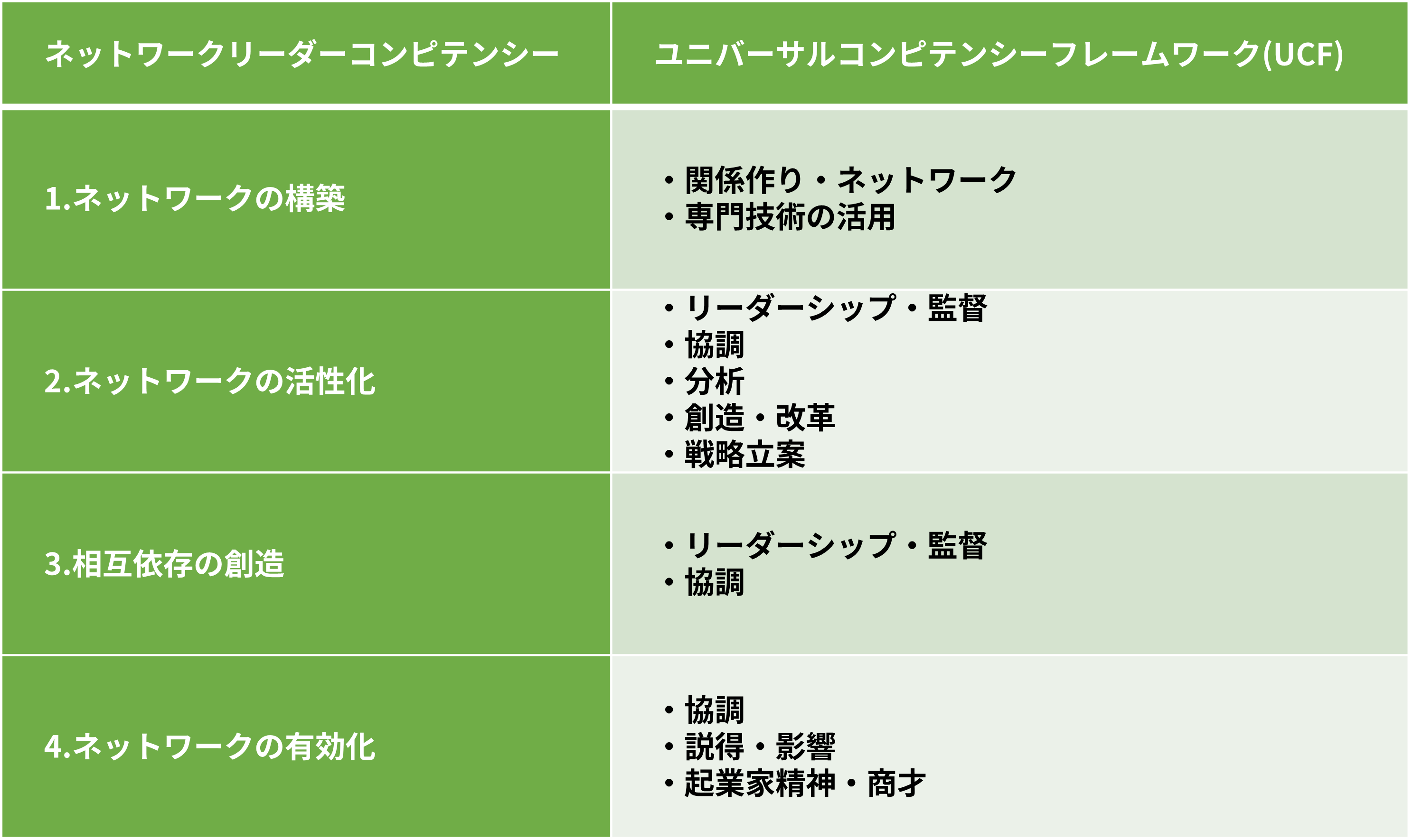

SHLは、エンタープライズ・リーダーシップを三つの側面(変革、執行、ネットワーク)からなる12項目のコンピテンシーによって測定します。ここではネットワークリーダーシップについて詳しく説明します。ネットワークリーダーシップとは、組織内外の幅広いネットワークを構築し、連携させ、有効化することで、強力なネットワーク・パフォーマンスを確立することです。このリーダーシップを構成するコンピテンシーは以下の4項目です。

1. ネットワークの構築

チームや部署の垣根を越えて、さまざまな分野の人々が相互に有益なつながりを築くのを助ける。このコンピテンシーを発揮する人は、ネットワーキングの努力の成果である個人のパフォーマンス向上、組織横断的な協力関係の強化、イノベーションの拡大を得ることに大きな喜びを感じる。自分が築いたネットワークをチームのメンバーにも活用するよう促す。

2.ネットワークの活性化

革新的な思考とパフォーマンスを育むために、適切な緊張感を作り出す。緊張感を生み出すために、主に新しいアイデアや課題をネットワークに導入する。メンバーに意思決定を任せるが、勢いを維持するために介入すべきタイミングを見極められるよう、近くにいる。生産的な対立と非生産的な対立(例:個人的ないさかい)を区別し、後者に適切に対処する。

3.相互依存の創造

個人が他者と協調することを推奨し、提言や意思決定を評価する責任をグループに課すことで、ネットワークの自律性を高める。自ら問題解決に乗り出すのではなく、皆で協調しながら問題解決するよう促し、ネットワークの自律性を高める。グループ内の自律的な相互依存を育めるよう、自分の考えを最初には述べない。支配的ではなく、最善の決断を下すためには、常にその決断に関与する必要があるとは考えない。

4.ネットワークの有効化

ネットワークが大きな組織で効果的に機能するよう進んで介入する。ネットワークを保護し、その中から出てきた提言の推進者となることを恐れず、組織全体に有益なアイデアを浸透させる。ネットワークを阻害する問題や障壁の解決に取り組む。ネットワークの目標達成のために現状に立ち向かうことを恐れない変革者と見られる。反対勢力に対して挑戦することを厭わず、ネットワークの成功を他の人と話したり、ネットワークの価値を示す機会を見つけたりすることを楽しむ。

これら四つのコンピテンシーはユニバーサルコンピテンシーフレームワークと以下の通り関連付けできます。

ネットワーキングのスキルを身に着けるためのヒント

ネットワークリーダーシップを発揮するためには、基本的なネットワーキングのスキルを身に着ける必要があります。ここではユニバーサルコンピテンシーフレームワークのコンピテンシー項目である「関係作り・ネットワーク」の開発のためのヒントをご紹介します。1.ネットワーキングの準備をする

・人間関係を築くべき重要人物を組織の中で見つけます。その人たちがあなたやあなたの部署にどのような影響を与えているか、どのようにすれば彼らがあなたの役に立つか(そして、あなたが彼らの役に立つか)を明らかにします。彼らと接し、その関係を維持する戦略を開発します。

・同僚のグループについて考え、彼らの個人的なインパクトの点で各人を評定します。グループの中でなぜある人々がより大きな信頼性や知名度をもっているのかを考え、全体的なインパクトの増減に関係するような具体的行動に注意します。同僚と比べてのあなた自身のインパクト・レベルを評価し、必要であれば自分の影響力を高めるための対策を講じます。

・自分の支配的スタイルや強制的スタイルのために他者を萎縮させたり圧倒したりしたかもしれない例を見つけます。他者が時にあなたのことを「うるさい」、「おしつけがましい」、「自己中心的だ」と思うかどうかを吟味し、それに従って自分のスタイルをどのように変えられるかを考えます。

揉め事や個人攻撃と思われるような状況に自分がどのように感情的に反応するか、時にあなたの反応があなたの行動にマイナスの影響を与えるかどうか、を考えます。必要であればこの問題をメンターやコーチと話し合い、より効果的な反応や葛藤対処戦略を開発します。

2.練習する

・社交の場で人と信頼関係を築いてくつろがせる練習をします。質問することで相手やその仕事に興味があることを示します。「軽いおしゃべり」があなたにとって本当に問題ならば、小さなグループに混じってやり取りするよう努めましょう。

・将来顧客になる可能性のある人やビジネスの新しいコンタクト先に自分を紹介する練習をします。自分のボディ・ランゲージ、声の調子、初めて会う人に最初に何を言うか、を考えます。どのようにしたら第一印象を改善できるかについて友人からフィードバックをもらいます。

3.ネットワークに参加する

・職種を超えたプロジェクトや部署をまたがる委員会に参加したり、共通の問題や関心事について、他部署と協同ワーキンググループを作ったりしましょう。結果を出すことが特にうまいと思う部署について研究します。彼らの成功の鍵である戦略を見つけ、それらのアイデアを自分のグループの中でどのように活用できるかについて、チームメンバーと一緒に検討します。

・組織の中で広い範囲の人と人間関係を築くために、社交的な集まりを利用します。あなたのチームの目標達成を祝うイベントに他部署のマネージャーを招待し、成功が共有されている感じや協力感を醸成します。同様に、適宜、他部署の祝い事に参加します。

・あなたの通常のやり取りの範囲よりも広いネットワークに参加することによって、組織の中でのあなたの認知度を高めます。組織のセクションを越えた幅広い人と会ってやり取りする機会を求めます。適宜、仕事以外の場面で同僚と付き合う時間をとります。

おわりに

リーダーにとってネットワーキングが重要であることは今も昔も変わりがないという意見があります。私もその通りと感じます。しかし、新しい時代のリーダーに求められるネットワーキングのスキルは、政治的なネットワークを作ることや今の自社にとって有益な人脈を作ることではありません。不透明な未来を生き抜くためのイノベーションを生み出すリーダーシップが必要であり、そのリーダーに求められるネットワーキングのスキルとは、人のため、社会のため、世界のためを前提として、自分とは異なる様々な価値観や視点、考え方を持つ人、時には敵対する相手と対話し、そこから新しい発見やアイデアを見出す能力なのだと考えています。参考文献

リンダ A.ヒルほか(2022)、「共創を実現するリーダーシップ」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2023年 2月号 ダイヤモンド社

クレイトン・クリステンセンほか(2012)、『イノベーションのDNA』翔泳社

多様性を個人の属性に関連するデモグラフィック・ダイバーシティと個人の認知に関連するコグニティブ・ダイバーシティの2つに分けて考えてください。

デモグラフィック・ダイバーシティは、性別、人種、国籍、年齢、障害の種類と有無などに関する多様性です。コグニティブ・ダイバーシティとは、認知的多様性のことで、価値観や考え方、能力や性格的な特徴に関する多様性です。

貴社の上層部は、なぜ多様性を踏まえた採用をするよう指示したのでしょうか。多様化させる目的は何でしょう。この点がはっきりしないのなら人事部としては目に見える多様性を重視してわかりやすく人事部の成果を表現しましょう。男女比率、外国人比率、採用者の年齢分布を今までとは明らかに変えてしまえば、多様性大成功とアピールできますよ。

何を考慮してどのように採用をすればよいかの前に、なぜ多様性を踏まえる必要があるかをはっきりさせる必要があることはおわかりいただけたのではないかと思います。

反発される理由をアンガーマネジメントに置いておられるようですが、それが誤りなのです。

反発されているのはアンガーマネジメントという研修コンテンツではありません。研修チームの方針と姿勢に対して反発をしているのです。もしくは人事部、さらには経営陣に対しての反発です。怒りに任せて話をする経営陣が一人でもいれば、社員はこう思うでしょう。アンガーマネジメントが必要なのは俺たちではないだろ、と。

アンガーマネジメント研修を経営陣からスタートさせることとし、社員がその効果を実感できたら従業員へ展開しますと宣言してください。少しは反発もやわらぐでしょう。