歓迎の表明、研修、メンター制度/バディ制度、社内ネットワーキング、実務支援、1on1ミーティングなどがあります。

入社初日に歓迎を表明する機会を作ります。朝礼での紹介、オフィスツアー、歓迎会などです。

当たり前ですがしっかり研修すべきです。もし新入社員研修プログラムを作っていなければ作る必要があります。内容は、会社概要、規則とポリシー、福利厚生制度の説明。基本的なビジネススキルの訓練。業務関連スキルの訓練。安全衛生、メンタルヘルス、リスク管理等です。

メンター制度やバディ制度などで、新入社員がいつでも質問できる人を決めておくと安心です。

配属された部署における人間関係構築のみならず、関わることがある他部署の人とのネットワーキングも重要です。

経験者として採用されている人の場合、会社も本人も即戦力となることを期待します。できるだけ、早期に業務で結果を出せるよう実務的なサポートをしてください。

組織風土の理解やキャリア開発、能力開発などをサポートできる上司との1on1も必要です。

中途採用者の定着には、仕事で期待される結果を出すことと組織風土や他の社員に対する適応の二つが大きな影響を及ぼします。できるだけ早く、結果を出し、チームに馴染むことを目指して取り組んでください。

上層部に対して、キャリア自律支援に投資している会社ほど従業員のエンゲージメントが高く、離職が少ないことをデータとともに示してください。

自社で費用を払ってキャリア自律を促した結果、それをもとに他社に流れる人よりも、会社の姿勢に共感し、自社に対するエンゲージメントを高める人の方が多いため、この行為には意味があるのです。

インターンシップも就職活動をする学生に対するキャリア教育なので同様のことが言えます、と断言してください。

はて、実際はどうしたらいいのか。評価とは何かを知ることでこの答えを導き出すことができます。今回のテーマは評価です。

評価の目的

評価の本質は意欲形成です。目的は大きく二つに分けることができます。

一つ目は、企業の価値観、戦略、目標に従業員の行動や成果をあわせていくことです。企業は評価を通じて適切な行動をとったり、求めている成果を生み出したりするよう従業員を促していきます。経営者にとって評価は企業戦略を遂行するために人を正しく動かす仕組みです。したがって経営者は企業戦略と評価との関係を従業員にわかりやすく伝える必要があります。

二つ目は、人材開発、人材育成です。評価によって被評価者は今の自分はどれだけ仕事ができているのかを知ることができます。何がどれだけできている(できていない)のかがわからなければ、成長は困難です。評価によって現在の能力や成果を知ることができれば、求められている能力や成果の水準との差を把握できます。そして、評価が処遇や役割との関連でインセンティブとして働けば、従業員はより高い水準を目指して努力します。

何を評価するのか

評価対象として欠かすことができないものは職務成果です。その仕事をすることで得られるアウトプットが成果です。営業職であれば、売上実績、粗利実績、契約件数などが職務成果です。職務成果は企業にとって望ましい結果と言えます。この望ましい結果は、企業の状況や組織の戦略、方針などによって変化します。つまり、何を成果とするかは経営陣が経営戦略、事業戦略を踏まえて決めるべきものなのです。また、企業としての成果を定めたとしても組織や部署の職務内容や具体的な方針、計画などにより、各現場では柔軟に評価基準を設定する必要があります。そして、企業戦略や企業価値観と各メンバーの評価基準を円滑につなぐ工夫こそが評価を効果的に活用するために必要なことなのです。職務成果だけを対象に客観的な評価を行えば、公平性を維持することは可能です。評価は衛生要因である金銭報酬に直結することが多いため、公平性が維持できないと従業員のモチベーションを下げることになるため、公平性は欠かすことができません。しかしながら、職務成果の評価だけでは、なぜその成果を生み出すことができたのか、あるいはできなかったのかがわからないため、もう一つの目的である人材育成には不十分です。

もう一つの重要な評価対象はコンピテンシーです。コンピテンシーは、成果創出のための発揮した行動です。コンピテンシー評価を行うことで、なぜ良い成果が得られたのか(得られなかったのか)が明確になり、さらなるレベルアップのためにどのような行動をより強化すべきか、どのような行動を改善すべきかがはっきりします。

どのように評価するのか

全ての従業員が喜ぶ評価をすることは不可能です。良い評価であっても悪い評価であってもすべての従業員を意欲形成できなければ、評価を行う意味はありません。ではどのように評価を行うべきか。重要なポイントが3つあります。

・評価基準と評価方法をオープンにする

従業員が自分の何を誰がどのように評価し、最終評価がどのように決まるかを知っていることが重要です。従業員が正しく評価基準を理解し、合意していれば、高い評価が得られるように仕事をするでしょう。企業が望む適切な行動を促し、能力開発を促すことができます。・全体の評価結果をオープンにする(個人が特定できる情報は絶対に掲載しない)

組織全体で評価結果がどのように分布しているかをオープンにすることは、二つの効果があります。一つ目は自分の相対的な位置を知ることができること。二つ目は企業のオープンな姿勢をアピールできること。いくらオープンが良いと言っても評価結果は個人のプライバシーです。絶対に個人が特定できる情報を出してはいけません。・評価結果をフィードバックする

フィードバックには三つのポイントがあります。一つ目は速やかにフィードバックすること。評価結果が出たらできるだけ早くフィードバックします。早ければ早いほど効果的です。半期に一度行われる評価では評価結果の根拠となる行動や成果が半年前のものになってしまうかもしれません。おぼろげな記憶ではフィードバックの効果も半減します。すぐにやりましょう。

二つ目は良い点も悪い点も包み隠さず伝えること。良い点を伝えるのは簡単です。お互いに前向きな気持ちになれます。悪い方が難しい。しかし、悪い点をうまくフィードバックできれば効果的な行動変容につながります。フィードバックする上司の力量が問われます。 三つ目は評価根拠を伝えること。なぜ、今回の評価結果となったのかについてわかりやすく伝える必要があります。従業員が評価の根拠をしっかりと理解すれば、評価に対する納得感が高まります。

終わりに

評価のためには、事前に評価基準と評価方法を明示しておくことが必要であることがわかりました。また、業績だけでなく、業績を生み出すプロセス(コンピテンシー)を評価対象にすることで効果的に人材育成ができることもわかりました。

冒頭の人事担当役員も事前に評価基準と評価方法を明示していれば、このような疑問を持つことは無かったでしょう。加えてコンピテンシー評価を加味することで、より人材育成を促す評価制度にすることができると考えます。

人の成長を目の当たりにして戸惑っておられるのですね。しかし、戸惑う必要はありません。人は誰でもその方のように成長しているのですから。たまたまその方は他の人よりも少し時間がかかっただけのことです。

要因はコンピテンシーが開発されたからです。そのコンピテンシーを構成する個々のスキルがどのような経験、行動、思考によって開発されたかを確認することになります。本人、上司、同僚、顧客、その他関係者へのヒアリングによって、どのように行動が変化していったかを明確にすると、要因を分析できます。

要因分析を行うと、成長の引き金となった特定の事象やエピソード、職務経験などが見つかります。しかし、実際にはその一つの事象があったから成長したのではなく、本人に少しずつ起こった生理的、心理的、物理的な変化が一定の水準を越え、適切な行動や思考となり、成果に結びついただけのことです。言うなれば、その事象は本人の中ですでに起こっていた成長が初めて成果に結びついた事象です。

その方だけの要因分析をするのではなく、全社員を対象に成長要因の分析を実施してください。成長の仕方の多様性を知ることになり、さらに能力開発施策の立案に悩んでしまうかもしれませんが、それが人の成長なのですから仕方がありません。

自分自身を変えることは難しく、チームを変えることはさらに難しいです。自分を変えることは難しくても、仕事のコンピテンシーを開発することはできます。コンピテンシーを開発すれば仕事がうまくまわりますので、ここに集中しましょう。 コンピテンシー開発のコツは自分の強みを活用すること。自分自身もチームも変えるのではなく、うまく生かすのです。自分の特徴の中に現在の仕事に必要なコンピテンシーと関連する良い性質が必ずあります。この良い性質をつかってコンピテンシーを開発します。同様に今のチームにも良いところがあるはずです。各メンバーの強みや持ち味を組み合わせれば、優れたチームパフォーマンスを発揮できます。

ここまでは前向きな話をしましたが、コンピテンシーは資質の影響を受けるため鍛えにくいものもあります。優柔不断な方が決断力を身に着けるためには人一倍努力が必要です。どうしても苦手なものがあれば、チームメンバーに自分の弱点を補ってもらいましょう。管理職だからといってオールマイティである必要はありません。チームでパフォーマンスを発揮するのです。

最後に管理職としての必須要件をお伝えします。チームの責任をとる覚悟です。これがなければコンピテンシーを鍛えても管理職を続けることはできません。

いずれの目的であっても適性検査のフィードバックを行います。

適性検査でわかるのは職務適性と組織適性。その職務を遂行するために必要な性質を持っているかどうか、その組織や周囲の人に適応するために必要な性質を持っているかどうか、です。初任配属においては、本人の特徴が配属部署とそこでの職務に適していることを伝え、不安や不満を解消します。特に希望通りの配属ができない人については配属に納得し、前向きな気持ちになれるように丁寧に対話してください。育成においては、強みと弱みを伝え、強みを生かしてより大きな成果を生み出すために何を心がけるべきか、弱みが今の仕事に及ぼす悪い影響を特定し、どのように影響を軽減するかを検討します。育成目的のフィードバッカーは直属の上司が適任です。必ず適性検査のフィードバックに関する訓練を受けてから行うようにしてください。

OPQを面接で活用する

OPQは採用面接で使われるアセスメントです。一般的には応募者書類として履歴書、職務経歴書と一緒に面接官に配布され、これら情報を踏まえて面接官は面接を行います。履歴書や職務経歴書は誰にでも読むことができるものですが、OPQは各尺度の意味、得点の出現率、因子の組み合わせによる解釈、信頼性などについての知識が全くない人には、理解するのに時間がかかってしまいます。採用担当の方は、必ず新任の面接官に対してOPQの読み方を事前に説明してください。面接官は、OPQ結果を面接前に読み込み得点結果を解釈し、質問を準備します。このプロセスを経ることで面接官は応募者の特徴について仮説を持つことができ、面接の場では深い対話が可能となり、応募者の本質に迫る情報を多く得ることができます。 OPQを面接で活用することは、事前にOPQをしっかりと読み込むということなのです。

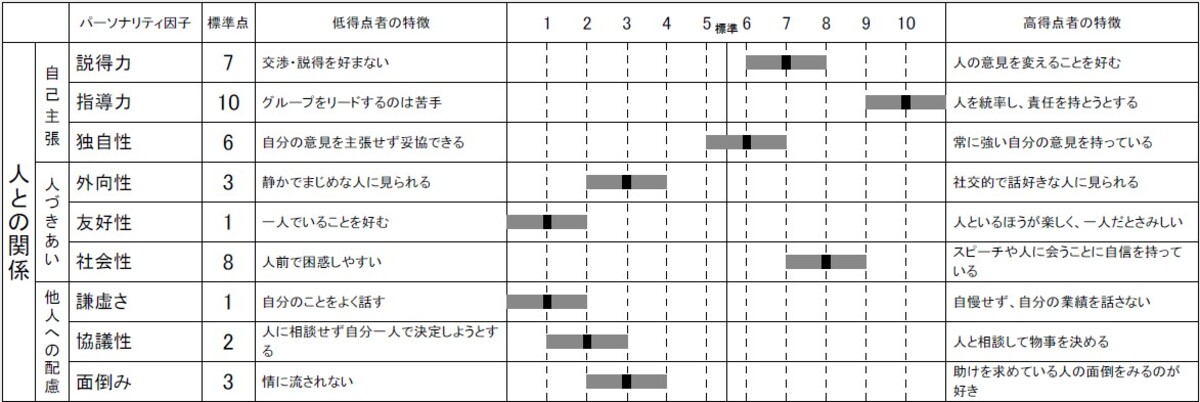

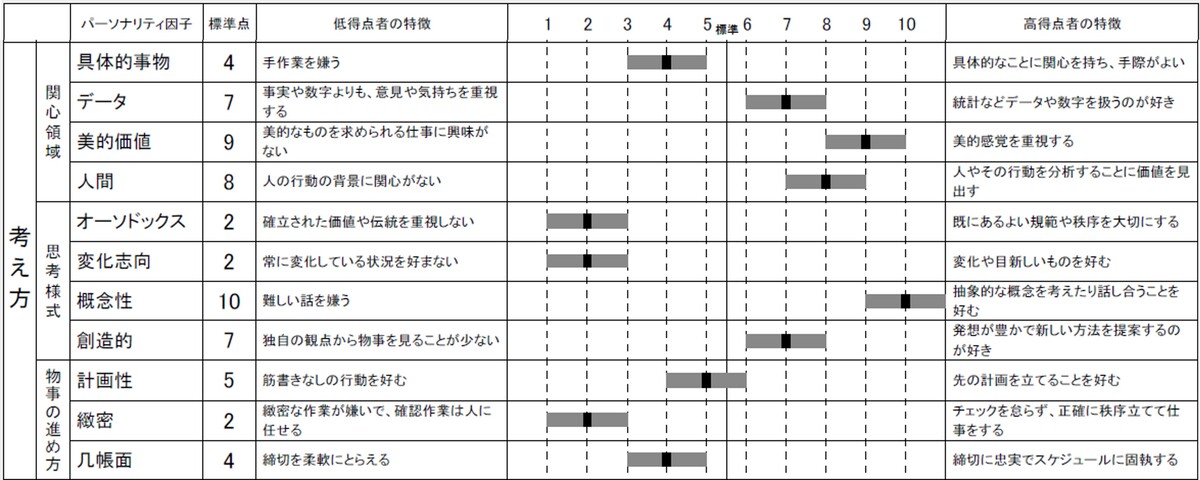

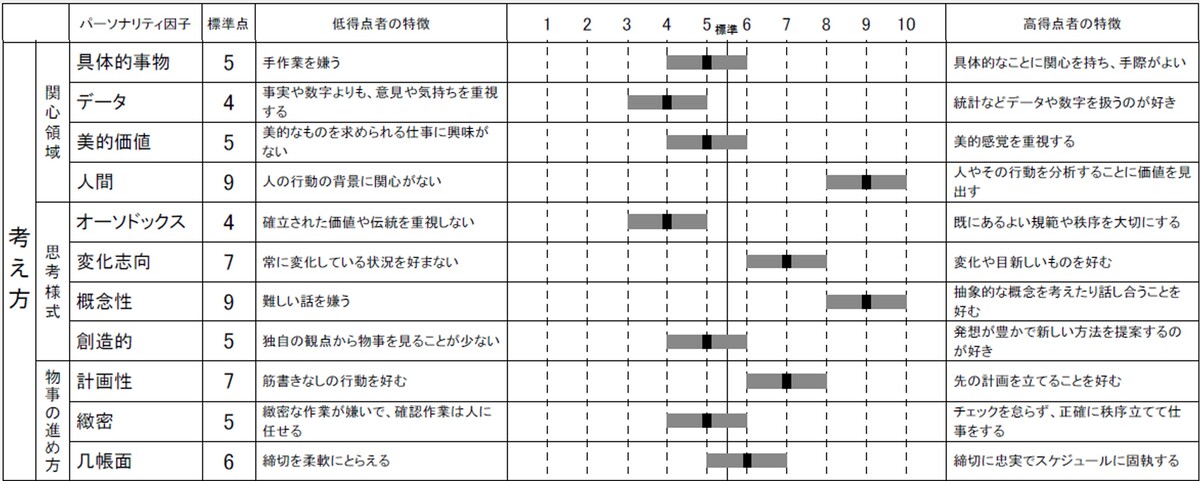

では2名のOPQプロファイルを例に結果の解釈と質問の準備をやってみます。

ケース1

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 強いリーダーシップをもっている。自己主張が強く独裁的な面がある。 | 指導力10 社会性8 謙虚さ1 | リーダーとなった経験を聞かせてください。あなたがリーダーになったことで組織はどのように良くなりましたか? |

| 内向的、共感性が弱い。チームワークが苦手。孤独を好む。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| データや数字に強く、論理的思考を好む。 人の行動を分析的に捉えるが、気持ちに寄り添うことは苦手。 | データ7 人間8 概念性10 | 当社の業界における位置づけをどのように捉えているか教えてください。当社の強みと弱みをどのようにとらえていますか? |

| 改革を好む。既存のものを破壊したいと考える。 | オーソドックス2 創造的7 | あなたが発案した実行した組織での改革案があれば教えてください。どうしてその改革を実行しようと考えましたか? |

| 安定志向で変化を好まない。同じことを継続できる。 | 変化志向2 | 変えることなく、続けていることはありますか?なぜ続けているのですか? |

| 緻密でない。細かい作業でのミスがおこるかもしれない。 | 緻密2 | 緻密な作業は好きですか?自分のチェック能力を自己評価してください。その理由も教えてください。 |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 心配しない。仕事に対して責任感を発揮しない。 | 心配性3 | 自分にとって責任重大な任務や課題が与えられた時のことについて教えてください。どのようなものが与えられましたか?その時にどのように感じましたか?その後どのような行動をとりましたか?それはなぜですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的9 | 当社の最大の問題点を指摘してください。その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。目的を達成するためならどんな手段もいとわない。 | 行動力7 競争性7 上昇志向9 | 何がなんでも仕事をやり遂げようと思い、努力した経験を話してください。なぜそう思ったのですか?どのように行動しましたか?結果はどうなりましたか? |

| 決断力がある。意思決定がはやい。 | 決断力10 | 決断は早いほうですか、慎重なほうですか?どうしてそう考えるのですか?決断が速いこと(遅いこと)がわかるエピソードを話してください。 |

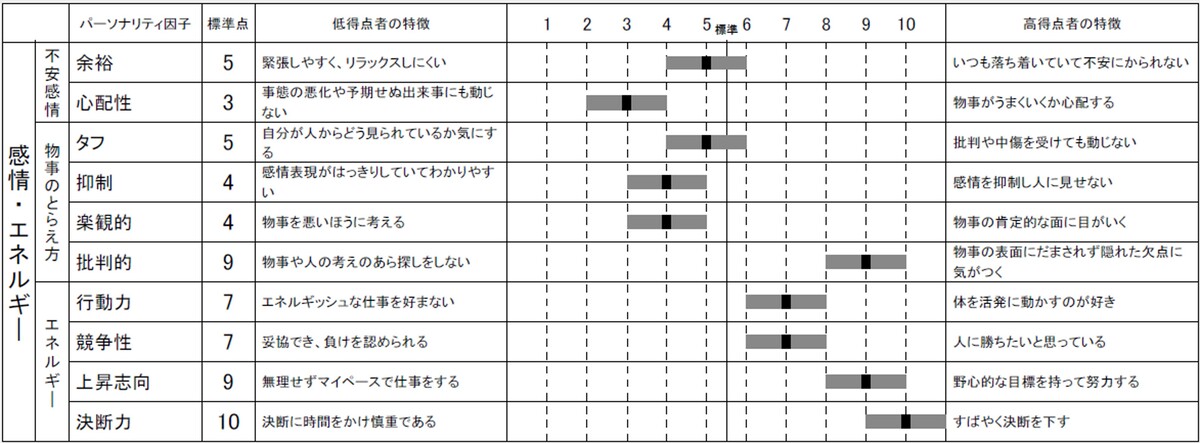

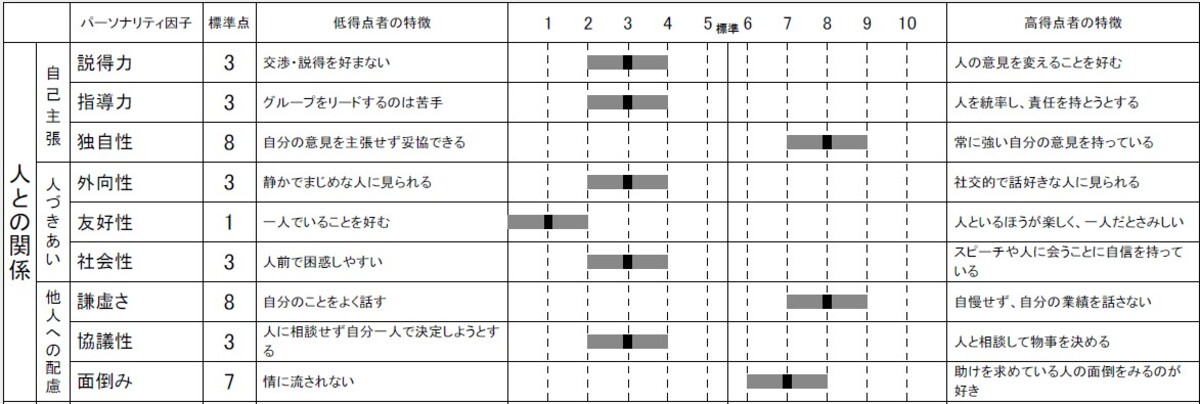

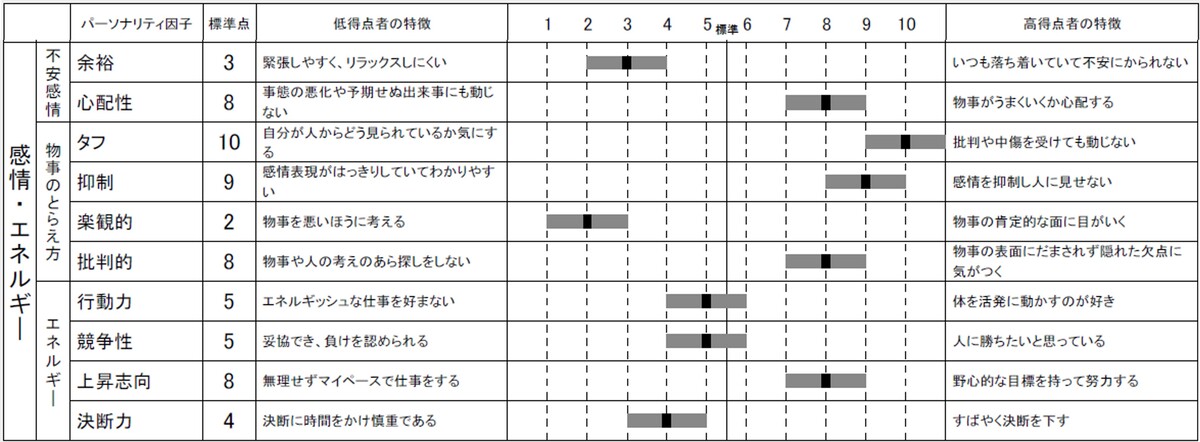

ケース2

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 自己主張せず、チームではメンバーとしてリーダーに従う。 自分の意見をあまり表明しない。 | 説得力3 指導力3 社会性3 謙虚さ8 | あなたのチーム経験について教えてください。チームではいつもどのような役割を担っていますか?その役割でどのようにチームに貢献しましたか?なぜその役割を担ったのですか? |

| 自分自身の強い意見を持っている | 独自性8 | こだわりは強い方ですか。どんなこだわりを持っていますか?その考えを周囲に理解してもらいたいですか? |

| 内向的で孤独を好む。人と一緒に行動することを好まず、チームワークが苦手。 | 外向性3 友好性1 社会性3 協議性3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

| 人の内面に興味を持っている。行動を観察し動機を知りたいと考える。人に共感を示す。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | チーム内でのもめ事を解決したことはありますか?どのような問題が起こっていましたか?どのように解決しましたか? |

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 論理的思考を好む。人の行動を分析的に捉える。 やや変化を好む傾向がみられる。 | 人間9 概念性9 オーソドックス4 変化志向7 | 人の反応を予測できたことによって何かにうまく対処できた経験はありますか?どのような場面でしたか?なぜその人の反応を予測できたのですか?その時意識していたことは何ですか? 新しいやり方を導入したり、今までのやり方を変えたりすることは好きですか? 具体的に行ったことを教えてください。何を変えましたか?どのように変えましたか?その結果、何が改善されましたか? |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 緊張しやすく、仕事や責任が与えられるとうまくいくかどうかを心配する。最悪の事態を想定している。 | 余裕3 心配性8 楽観的2 | 最近強い不安を感じたときのことを話してください。その原因は何でしたか。どのように対処しましたか?不安をうまく解消できましたか? |

| 周囲から批判されても動じない強い心を持っている。感情が安定している。 | タフ10 抑制9 | 不安感情を持ちやすい面がある一方で、周囲からの批判や反対意見があっても動じないというタフな一面があります。どのような時には精神的な強さを発揮するのですか?一方で不安になりがちな時はどんな時ですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的8 | 今、最も大きな問題として捉えていることは何ですか?その問題の原因は何ですか?その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。 | 上昇志向9 | 最も大きな目標に挑戦した経験を教えてください。どんな目標に挑戦しましたか?それは達成できましたか?達成のためにどのような努力をしましたか?どのように失敗を乗り越えましたか? |

おわりに

2名のOPQプロファイルを例に尺度の解釈とそれらを確認する質問の作成を行いました。得点だけではイメージしづらかった人物像がとてもわかりやすくなり、応募者に対する興味が持てるようになったのではないかと思います。 OPQを面接で活用する際にはぜひ事前の結果読み込みをやってみてください。 OPQの解釈について詳しく知りたい方は、「OPQ解釈コース オンデマンド(無料)」をご視聴ください。

採用基準が明確であることは良い採用の条件です。貴社の採用基準はとてもはっきりしていて誰がみてもよくわかる優れたものです。ぜひ、高い目標を達成すべく努力し続ける人を求めていることをオープンにして採用広報を展開してください。

社内にわずかにいるとおっしゃるこの努力し続ける人材を採用広報の中心に据えてコンテンツを作成しましょう。選考も高い目標を達成すべく努力し続けることを評価するためのプロセスを設計します。過去に高い目標を達成すべく努力したことがあるだけでは不十分で、今も努力をし続けていることが大切です。エントリーシートに努力し続けていることを記入してもらい、面接ではその内容を掘り下げます。評価の基準は、高い目標かどうか、努力の量と質、挫折を乗り越えた経験、今後の仕事とその努力の両立できるかどうかです。

加えて、会社は入社した後もその方の目標達成を支援する姿勢と環境を持ち続けなければいけません。高い目標を達成すべく努力し続ける人を採用したのに、仕事が忙しくて目標達成のための努力ができなくなってしまったら本末転倒ですから。

人はどの程度幸せになることができると思いますか。幸せをどのように見つけ出せばよいでしょうか。ご質問の「適した職」を「幸せ」に置き換えてみました。

幸せとは何かを定義することが簡単ではないように、適した職とは何かを定義することも簡単ではありません。人によっては簡単に定義できてしまうかもしれませんが。適した仕事が何かを適切に具体的に定義できれば、それを見つける手がかりになります。また、定義に基づいてその適した職を見つける方法もおのずとわかります。

組織にとって適した人とは組織戦略の遂行に貢献してくれる人です。しかし。働く個人にとって適した職とは、それぞれの人の多様な価値観に適した職なのだと思います。

二つの解決法が考えられます。

一つ目は、現在の中間管理職を一掃し、意欲のある人材に入れ替えること。責任感も主体性もない管理職がマネジメントしているチームが良い結果を出せるはずがありません。速やかに管理職を入れ替えましょう。

二つ目は、中間管理職という役割をなくすこと。会議で発言せず、何かを進んでやろうとしない中間管理職はチームにおいて何の役割も果たしていないはずです。それでもチームがうまく機能しているのであれば、メンバーが自律的に仕事をする仕組みが成立しているのです。その階層をなくし、上位のマネジメントが各メンバーを直接マネジメントしても何ら支障はありません。