ご質問者様の行ってきた人材開発施策は人を育てるという視点からみて成功だったと断言できます。今までの取り組みが無意味なものだったとしたら、貴社の人材は育たず、自信を持つこともなく、会社に居続けたことでしょう。人材が本当に育ったからこそ、自信を持って次の会社に羽ばたいていったのです。素晴らしい仕事をしたことを誇りにしてください。

一方で、育てた人材を自社で活用できないという問題があることはわかりました。この問題は人材育成とは異なる問題であることを理解してください。全く異なる問題として、優秀社員のリテンション施策を考えてください。人材開発を成功させてきたご質問者様ですから、必ずよいリテンション施策を作ることができます。がんばってください。

私たちは人事アセスメント事業を営むものとして、知能を以下のように定義しています。

「目的達成にとって有効な行動を導く意識の総称」

仕事に影響する頭の良さを持つ人は、仕事を取り巻く様々な環境や条件の中で、その時々に求められる最も有効な行動をとり、目標を達成できる人であると言えます。

このように考えると仕事に影響する頭の良さは、携わる仕事によって内容が変わるのかもしれません。ガードナーの多重知能理論を調べてみていただけると知能の多様性についてご理解いただけます。

言葉をあつかう仕事には言語的知能、数値をあつかう仕事には数理論理的知能、体をあつかう仕事には身体感覚知能、音楽をあつかう仕事には音楽知能、このようにそれぞれの仕事で適切な行動をとる人はそれぞれの知能が優れているのだと思います。

現在の仕事及び環境に対して、感情的にも合理的にも満足した状態を作り、将来にわたって今の会社で仕事をすることに対して、感情的にも合理的に希望が持てる状態を作ると、優秀な若手社員の離職を防ぐことができます。

今の満足だけでなく未来に対する希望が必要です。感情的な満足だけでなく、合理的なメリットも必要です。

今御社に足りていないものはどんなものですか?

日本人をターゲットにしているのであれば、留学生向けのイベントを活用することは最低限必要です。人を惹きつけるのに、海外にいる留学生と十把一絡げでとらえようとすれば必ず失敗します。ターゲットのペルソナを明確にして、その人に響く方法を考案することが求められます。これは、目の前にいる特定の個人を対象にするとより効果的です。その人が求める理想の会社であるということを理解してもらえれば必ず入社してもらえます。

各社員が業務を行う上で必要なことを教えるのが本質です。

一般的には、新卒入社社員と中途入社社員では職務経験に違いがあります。その違いを踏まえて、これから行う業務に必要なことを教えます。

ご質問の趣旨とはずれてしまうかもしれませんが、新卒と中途の分類では十分とは言えません。職務内容、職場環境、職務経験、学歴、資格、認知能力、パーソナリティ、価値観などを踏まえて育成を組み立てていくべきです。それぞれの社員にそれぞれの方法で育成していくことが必要です。

タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

SHLのタレントマネジメントソリューションサービスであるInsight Platformの日本語版が2024年9月よりリリースされます。本コラムでは従来のアセスメントサービスとは異なるInsight Platformの機能や魅力をご紹介します。

Insight Platformとは

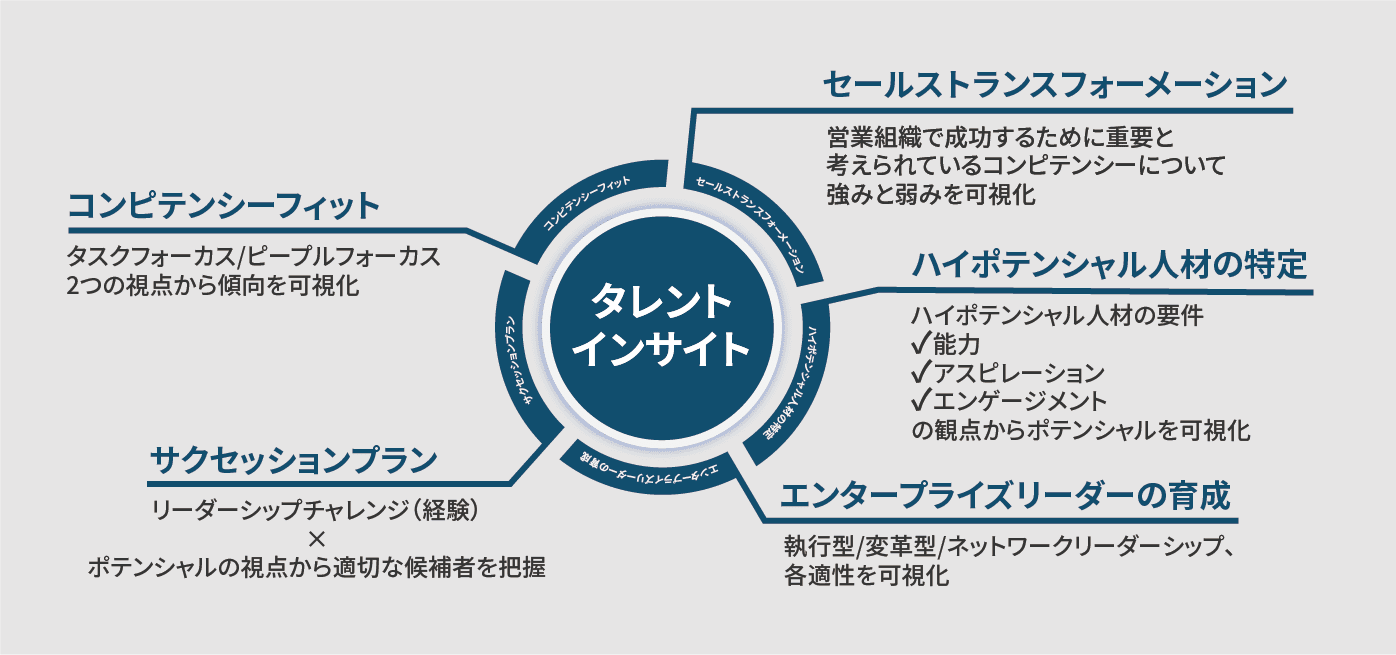

Insight Platform(インサイトプラットフォーム)は、従業員・役員の人材アセスメントデータから優れた人事の意思決定に貢献するための洞察を得る人材可視化プラットフォームです。人材アセスメントと個人別レポートに加え、アセスメント結果による人材可視化を行うインサイト(集団レポート)の機能を持ち、タレントマネジメントにおける以下5つの課題に対するソリューションを提供します。

- サクセッションプラン

- ハイポテンシャル人材の特定

- エンタープライズリーダーの育成

- セールストランスフォーメーション(デジタル環境に適した新しい営業)

- コンピテンシーフィット

Insight Platform が解決する5つの課題

Insight Platformの特長

主な特長は以下の3つです。複数のアセスメントを用いることで日常業務では顕在化していない人材のポテンシャルを客観的に捉えることができます。

SHLの広範な研究に基づき、各ソリューションのための全く新しい基準モデルを持っています。これまで、アセスメントを用いた選抜や能力開発は汎用性の高いリーダーシップコンピテンシーモデルに基づいて行われてきました。Insight Platformの各ソリューションは、激しく環境が変化する現在の状況に適した全く新しい測定項目や基準モデルを持っています。

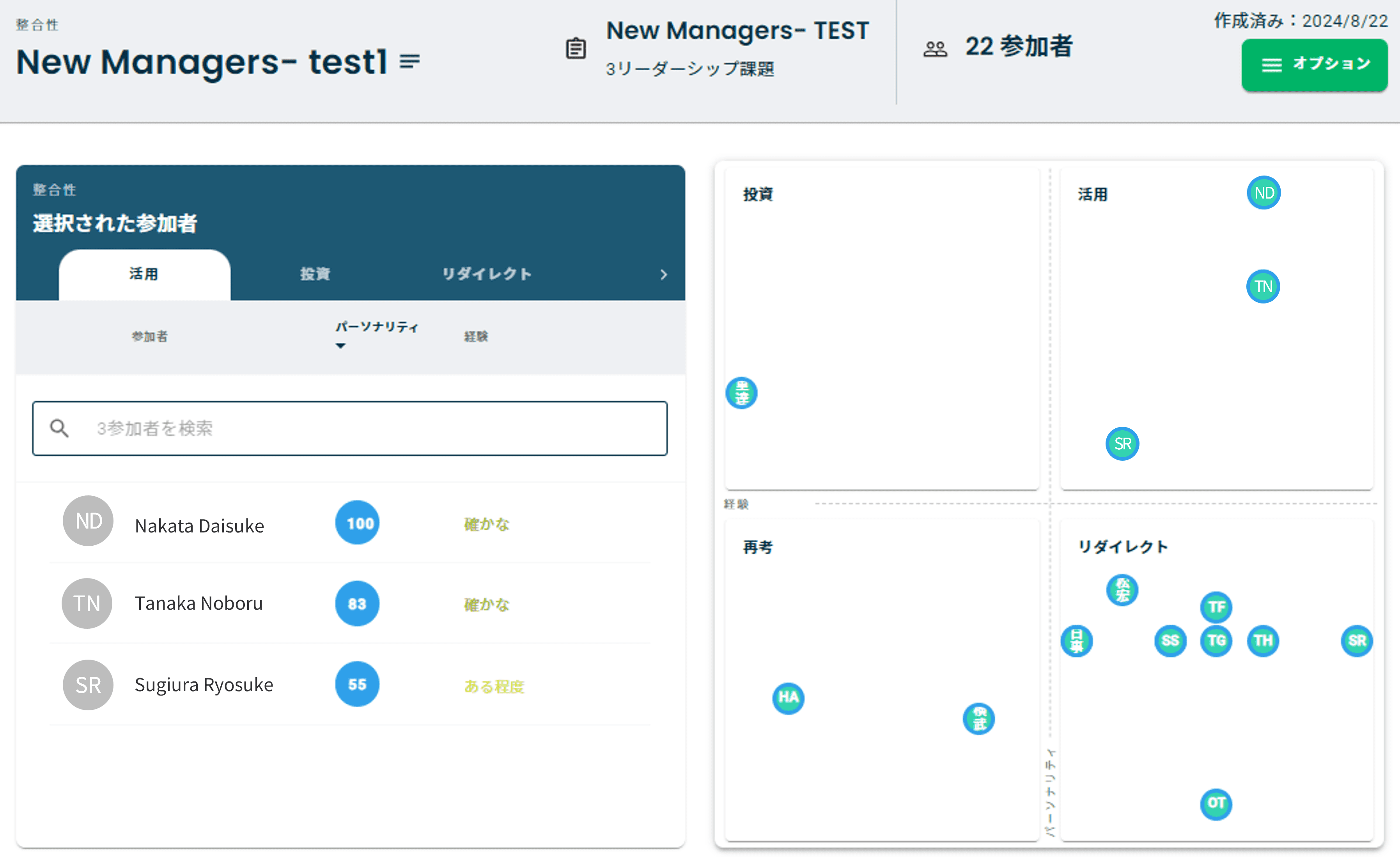

人材可視化のための機能であるインサイト(集団レポート)を持つことがInsight Platformの最大の魅力です。アセスメントから人材データを得るだけでなく、タレントマネジメント施策を運用するためにデータ活用をすることを目的としたインサイトを提供します。

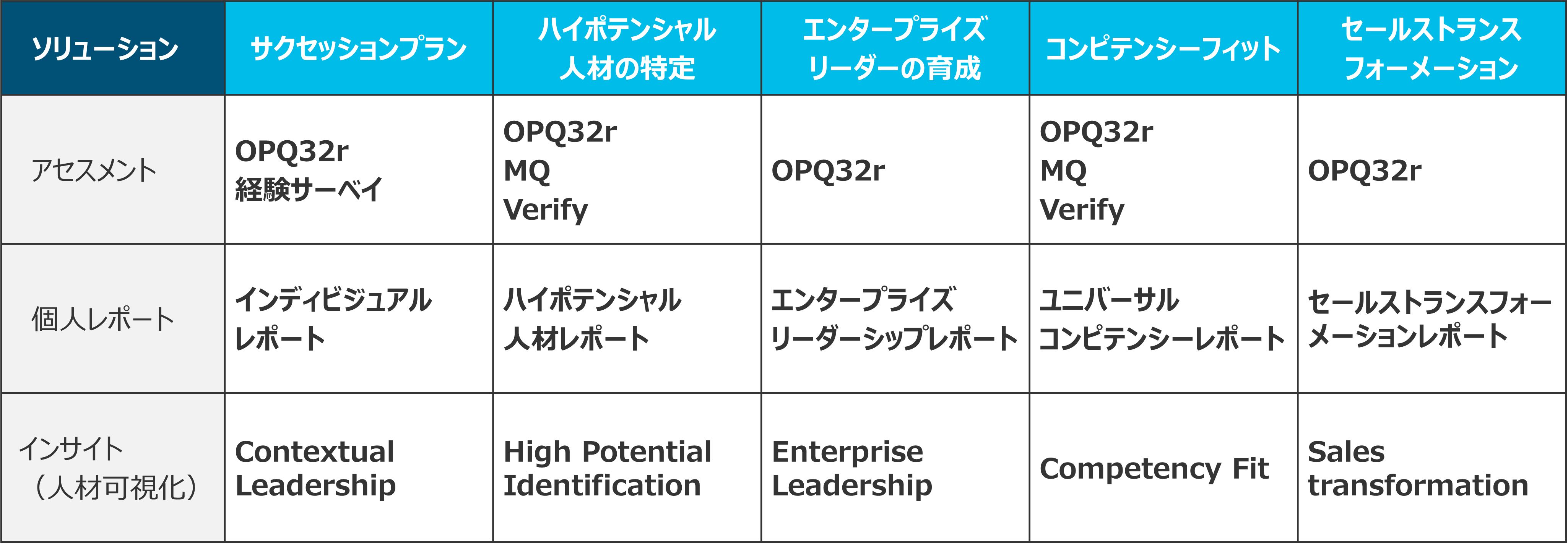

5つの課題に対応するレンズ

Insight Platformは5つの課題に対応する「レンズ」を持っています。レンズとはアセスメント、個人レポート、インサイトを含む一連のソリューションパッケージです。各レンズは以下のサービスを含みます。

ここでは各アセスメント、個人レポート、インサイトの詳細な説明は割愛しますが、インサイトの例としてサクセッションのインサイトContextual Leadershipの画面イメージを掲載します。

サクセッションプラン

Insight Platformのソリューション第1弾として2024年9月に日本版がリリースされるサクセッションプランで注目していただきたいのは、リーダーシップコンテクストという概念です。従来の後継者選抜はリーダーシップコンピテンシーに基づいて行われてきました。しかし、SHLのリーダーシップ研究からリーダーの成功により大きな影響を与える要素としてコンテクスト(リーダーを取り巻く環境)を見出しました。SHLはコンテクストを4つの要素(役割、チーム、組織、外的環境)の複合であると捉えています。コンテクストが違えばリーダーはそれぞれ異なる課題に挑戦することになります。また、全てのコンテクストに効果的なリーダーのコンピテンシーは存在せず、リーダーもコンテクストに基づく適材適所で決められるべきであるという考え方に基づいています。

SHLは4カテゴリ27項目のリーダーシップコンテクストを定義し、各コンテクストにおけるポテンシャルと経験を測定します。経験とポテンシャルの両面から後継者を選抜できます。また、現職のリーダーが経験してきたコンテクストをとらえることで、各リーダー候補者にとって真のリーダーへの近道となるポストがどれなのかを判断しやすくなります。

リーダーの成功に影響する27のコンテクスト(一部抜粋)

<チームのパフォーマンスを推進する>

ハイポテンシャル人材の特定

ソリューション第2弾として2024年内のリリースに向けて準備を進めているのはハイポテンシャル人材の特定です。このソリューションには、ハイポテンシャル人材の3要件に適したアセスメントが含まれており、インサイトによって多くの人材の中から素早くハイポテンシャル人材を特定できます。

ハイポテンシャル人材要件とその測定方法についての詳細は以下のコラムをご覧ください。

コラム「ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件」

エンタープライズリーダーの育成

ソリューション第3弾として2025年春までのリリースを計画しているのがエンタープライズリーダーの育成です。エンタープライズリーダーとは、変化の時代に求められる新しいリーダーです。このリーダーの特徴は変革と執行を推進できるだけでなく、共創のためのネットワーキングができること。新事業創造に不可欠なネットワーキングの力を持つリーダーこそが今の日本に求められています。このソリューションではエンタープライズリーダーとしてのポテンシャルを測定し、インサイトによりエンタープライズリーダー候補者を素早く発見します。また、リーダー候補者に対してエンタープライズリーダーになるための個別の育成課題をフィードバックできます。

測定するコンピテンシーは以下の3カテゴリ12項目です。

1.変革のためのリーダーシップコンピテンシー

2.執行のためのリーダーシップコンピテンシー

3.ネットワークのためのリーダーシップコンピテンシー

エンタープライズリーダーとエンタープライズリーダーシップのアセスメント結果を活用する方法の詳細については以下のコラムをご覧ください。

コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」

コラム「新しいリーダーに求められるネットワークの力」

コラム「エンタープライズ・リーダーシップ・リポートの活用・能力開発」

おわりに

今回残念ながらご紹介できなかった2つのソリューション「コンピテンシーフィット」と「セールストランスフォーメーション」は2024年8月現在、日本版のリリース時期が確定しておりません。速やかにリリース情報をお伝えできるよう引き続きローカライズを進めます。また、リリースが確定する前に、これらのソリューションに関わる詳細については改めてコラムでご紹介することをお約束します。当社がタレントマネジメントソリューションの領域のマーケティングを強化し始めたのは、本サイトがスタートした2020年です。それから4年が経過し、私たちのタレントマネジメントソリューションは新しい段階に突入しました。Insight Platformが日本企業のタレントマネジメントの活性化と組織パフォーマンスの向上に実際に貢献し、日本の人事に携わる皆様から愛されるソリューションとなるよう力を尽くして参ります。

昇進のために学習するというのは、学ぶ動機の一つでしかありません。人が学ぶ動機には色々なものがあります。今の仕事を楽しくやるためにもっと勉強が必要と考える人もいます。昇進とは無関係に今の仕事をうまくやりたいと考えている人がいます。

御社の若手社員とよく話をしてください。仕事のやりがいは昇進だけではないことがよくわかるはずです。また、学ぶことはそれ自体に喜びがあることを忘れないでください。学びの報酬は学ぶことそのものなのです。

本質的な矛盾をはらむお答えになってしまうのですが、活躍社員には、さらに難しく影響の大きいポストや役割を与えます。難易度と権限と責任と報酬を大きくし続けるのです。結果として、全ての社員は自分の能力の限界まで活躍し、それ以上の役割を与えられると活躍できなくなってしまいます。つまり、もうちょっと頑張って欲しい状態に変化します。これはむしろ企業にとって健全な状態といえます。全社員が自分の能力の限界を超えていることを表しているからです。活躍社員に対してさらに難しい役割を提供できないのであれば、退職を免れることはできません。

タレントマネジメント施策を評価するための指標は3つに分類できます。

軽い順に、ビジネス満足度、ビジネスインパクト、ビジネス成果です。

ビジネス満足度の例は、従業員アンケート、エンゲージメントサーベイなど。人々の気持ちの動きをとらえようとするものです。

ビジネスインパクトは、離職率の低下、業務行動の質的量的な改善、KPIの改善など。人々の行動の変化をとらえようとするものです。

ビジネス成果は、売上の増加、経費の低減、利益の増加など。ビジネスの結果の変化をとらえようとするものです。

私は長らく外資系企業の役員をやっておりますので、海外との交渉については他の人よりも少しだけ経験があります。

海外のカウンターパートとの様々なコミュニケーションの中で痛感したことは、それぞれの人に課された目標があるということ。

私の周りだけかもしれませんが、日本人は外国人の同僚に対して日本は特別だと主張しがちです。日本でそんなのんびりしたサポートではクレームになる、そんな頻繁にトラブルが起こるシステムを日本人は使わない、完全な日本語でなければ顧客は見向きもしない、日本人は完璧主義だ、日本人は理屈だけでは納得しない、日本人なら絶対に納期を守る、と、こんなことを言う人がいるのです。これらの指摘はすべてデタラメで世界中の誰もが同じように考えています。もちろん個人差はありますが。

脱線したのでもどしますが、ヘッドクォーターが許可しないのはヘッドクォーターにとっての明確なメリットがないからです。それぞれの人の立場で抱えている課題を想像し、その人がぜひやりたいと考えることを提案してください。できれば効果を定量的に示してください。これをやると自分がやろうとしていたことが実は無意味であったなんてことにも気づきます。人は自分の目的にかなったものが目の前に出されたらついとびついてしまうものなのです。