インターンシップは学生の志望度を上げるために欠かすことができない採用施策となりました。本コラムでは、インターンシップをどのように他社と差別化するか、インターンシップによってどのように学生の満足度をあげるかについてのポイントをお伝えいたします。厳しい採用競争を勝ち抜くヒントになれば幸いです。

最近の学生が就活時に求めるものは?

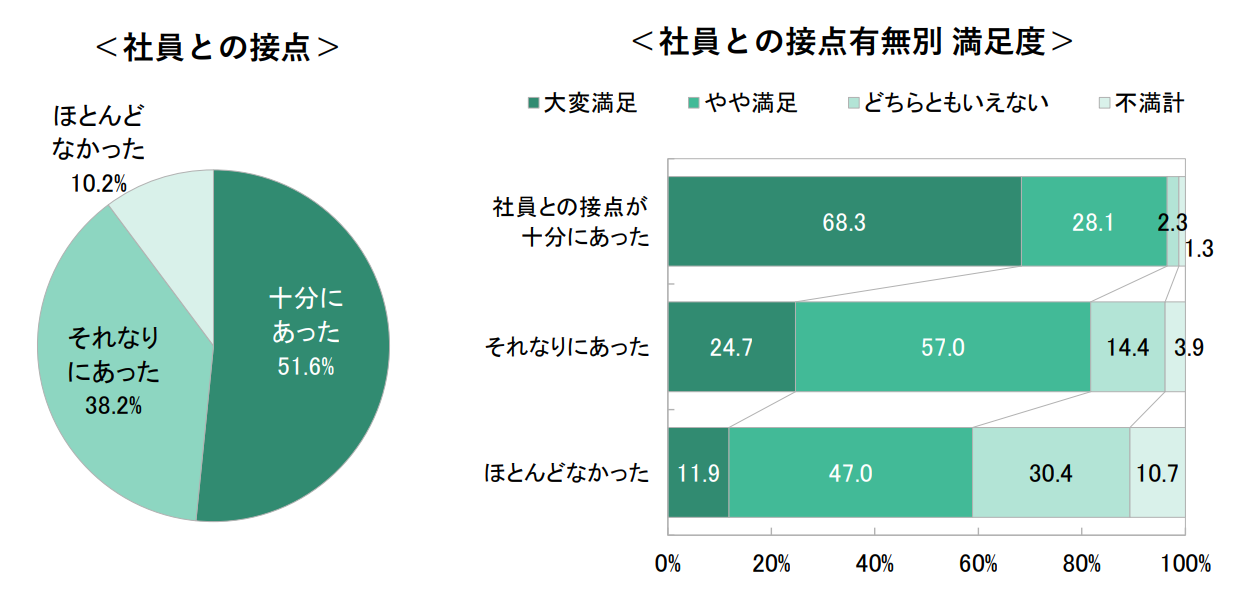

約8割の学生が参加するインターンシップ。最近の学生は企業情報を知るだけでは満足しません。どんな仕事を経験でき、何が学べるのか。その企業での経験が自分のキャリアにどんな利益をもたらすのか。獲得できるスキル、キャリアパス、ワークライフバランス、エンプロイヤビリティ、生涯賃金など自分のキャリアを考えるための情報を求めています。インターンシッププログラムでは、幅広い社員との深いコミュニケーションや模擬ではない実際の就業体験など、学生が企業や職務、社員に関するリアルな情報を得られる機会を作ることが満足度と志望意欲の向上につながります。株式会社キャリタスの調査でも、社員との接点の有無が学生の満足度に影響すると報告しています。

では、社員との接点はどのようによい影響を及ぼしているのでしょうか。

現場社員との接点があるメリットは

社員を囲む座談会、社員と一緒に行う課題や職務などがよく行われている現場社員との交流施策です。これら施策の目的は、入社後の仕事内容やキャリア観をよく理解し、自分が働く姿を鮮明にイメージしてもらうことにあります。

交流する社員として社歴の浅い若手社員を起用することをお勧めします。理由は、社員が自分の就職活動の経験をより具体的に話すことができるからです。若手社員が自社を選んだ理由や入社直後の実際の取り組みを実感を持って話すことで、学生は入社後の自分をイメージしやすくなります。

具体的な入社後のイメージを持つことができれば、不安の解消、志望意欲の向上、本選考への応募につながっていきます。

次年度の採用に向けて、インターンシップや本選考までの繋ぎ止め施策を見直される際には、若手社員含む現場社員との交流が十分に盛り込まれているか、ぜひチェックしてみてください。

日本エス・エイチ・エルでは、応募者の価値観を捉えるアセスメントなど、インターンシップでご活用いただけるツールやその活用方法の情報提供を行っています。ご関心のある方はお問い合わせください。

はじめに

この時期は特に25卒採用に向けて、インターンシップや早期選考など既に動かれている企業も多いでしょう。その中でも、エントリーしてくれた学生やインターンシップに参加してくれた学生が、本選考まで来てくれるかどうか、不安に感じられる担当者も多いのではないでしょうか。今回は、学生を本選考まで繋ぎ止めて、優秀な学生に内定承諾してもらうための施策の一つであるリクルーター活動についてご紹介します。皆さまのヒントになればと思います。

リクルーター活動前の事前準備

過去に「リクルータートレーニングとは?リクルーターの役割と育成方法」のコラム記事で、リクルーターに求められる役割を記載しています。① 広告塔としての役割、②審査員としての役割の2つが主となっています。

そのうちの「①広告塔としての役割」は、学生に自社の魅力を感じて振り向いてもらうために重要となってきますよね。この広告塔としての役割をより有効に担ってもらうために、検討するとよいポイントは下記の通りです。

① 誰をアサインするのか

入社1年目~5年目程度の若手をアサインされる企業が多いのではないでしょうか。若手をアサインするメリットとしては、直近で就職活動をしていたからこそ、就職活動での悩み相談ができること。入社後すぐにどういった仕事が待っているのか、生の声を伝えられることになります。

企業によっては主任クラス、マネージャークラスの社員をアサインされるケースもあります。これは、入社直後よりも仕事をして何年か経って、今までどういう仕事をして、どういった実績があるのかという仕事経験を語ることで、インパクトを与えることができます。また、今も同じ会社にいる理由、今後のキャリアはどう考えているのかを具体的に話すことによって、若手から見た自社の魅力とはまた違った視点を伝えることができます。

学生はなかなか、5年後10年後自分がどうなりたいのか、どういうキャリアが良いのかイメージすることは難しいものです。そこで、入社何年か経った社員の話を聞くことで、自身の価値観を広げることやキャリアを考えるきっかけを提供できるでしょう。

② どういう情報を学生に与えるか

学生は説明会やホームページからは、確認できない情報を求めてきます。例えば実際の職場環境や、仕事内容など関心事項は、人それぞれです。

その中でもよく聞かれる質問もあります。例えば、リクルーターの方がなぜ数ある会社の中から、自社に入社することを決めたのか。今後のキャリアはどう考えているのかなど。

他にもポジティブな内容の質問だけでなく、入社後に感じたギャップはあったのか、残業はどのぐらいあるのかなど、ネガティブな質問も聞かれる場合があります。

ポジティブな質問もネガティブな質問に対しても、どう回答すると学生の心を動かせるのか、リクルーターは事前に準備しておくと、学生と接する時間が双方有益になります。

おわりに

昨今は、職種によっては母集団形成自体が難しい時代となっています。母集団形成に注力するだけでなく、自社に興味を持ってくれた学生をどう惹きつけるかも、重要なテーマです。さらには、就職活動時代にリクルーターが良くしてくれたなど好印象があると、学生がいざ入社して自身がリクルーターとして稼働するときに、今度は自分が学生に尽くしてあげようと、自発的に活動してもらえるようになります。つまり、将来のリクルーターを育成することもできるのです。

そのためにも、リクルーターとして稼働される社員の方には、リクルーターがどういう役割で、どういう目的を持っているのかきちんと事前に擦り合わせると良いでしょう。