本コラムでは、私が担当した調査プロジェクト「新規事業創造をミッションとしている組織におけるリーダー(課長およびグループリーダー)層のパーソナリティの組合せと、組織のエンゲージメントサーベイスコアの関係」の取り組みをご紹介します。

※本コラムは2022年8月開催の日本行動計量学会第50回大会で発表した内容を一部抜粋しています。

調査概要

本調査は以下の3ステップで進めました。1.パーソナリティ検査OPQの受検データを用いてリーダーを3つのタイプに分ける

2.エンゲージメントサーベイスコアを主成分分析によって要約する

3.リーダータイプの全ての組み合わせについてエンゲージメントサーベイスコアを集計する

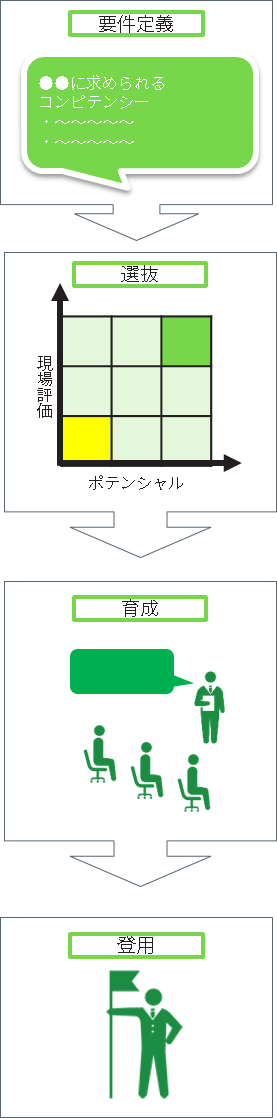

リーダーのタイプ分け

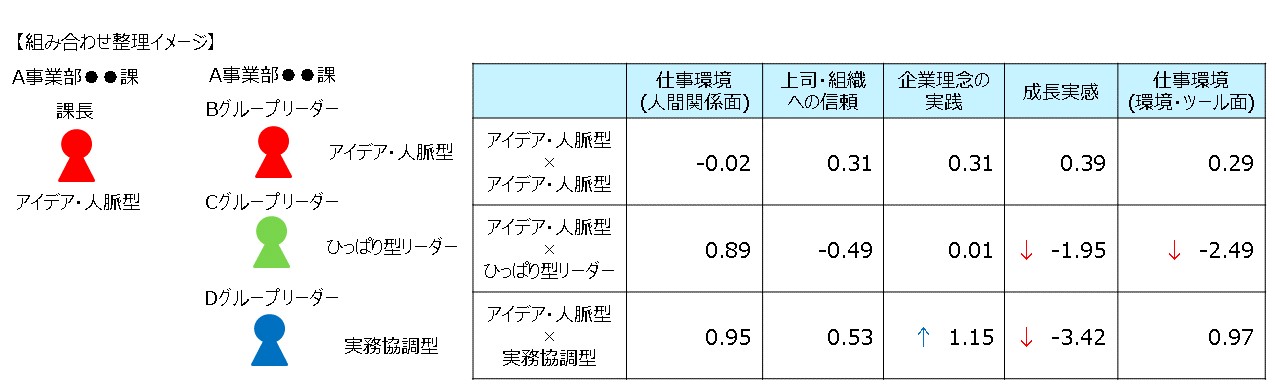

リーダー層(課長、グループリーダー)へパーソナリティ検査OPQを実施し、チーム内でどのような役割を好むかの得点を算出しました。この得点でクラスター分析(いろいろな性質のものが混ざった集団の中から、似たものを集めていくつかの集団に分割する手法)を行い、各クラスターにおけるデータ数、特徴を加味し、下記3タイプに分類しました。1.アイデア・人脈型: アイデアマン、人脈・情報提供型得点が他人よりも高いリーダー集団

2.ひっぱり型リーダー: ひっぱり型リーダー得点が他よりも高いリーダー集団

3. 実務協調型: 実務管理型、協調型得点が他よりも高いリーダー集団

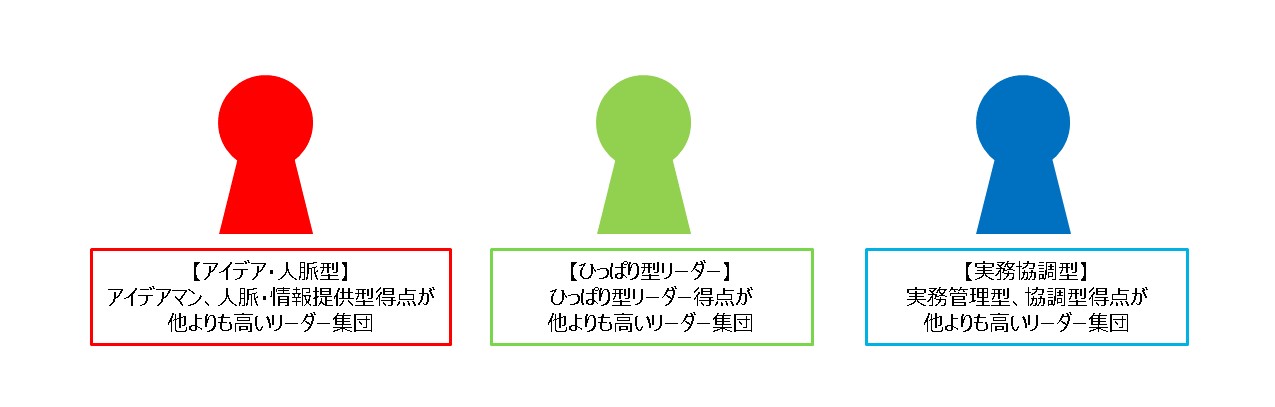

エンゲージメントサーベイスコアの要約

エンゲージメントサーベイは20項目以上に及んでいたため、主成分分析(大量の変数をもつデータを数個の合成変数によって表すことで、データの特徴を把握する方法)を行い、以下の5尺度に要約しました。1.仕事環境(人間関係側面)

2.上司・組織への信頼

3.企業理念の実践

4.成長実感

5.仕事環境(環境・ツール面)

リーダータイプの組み合わせごとのエンゲージメントサーベイスコア集計

課長とグループリーダーを3つのリーダータイプのいずれかに当てはめて、課長とグループリーダーの組み合わせを作ると、その組み合わせは全部で9通りになります。次に組合せごとに傘下のチームのエンゲージメントサーベイスコアを集計し、スコア平均値を算出しました。

【1】実務協調型がいると仕事環境(人間関係面)、上司・組織への信頼は良好

先行き不透明な新規事業の中で、具体的な作業まで落とし込み、チームの和を重視する実務協調型は、メンバーへ心理的な安心感を与えているようです。

【2】同じタイプ同士の組み合わせの場合、上司・組織への信頼は悪化

リーダーが同じタイプの場合、メンバーへ提示する方向性が似てしまい、「同じことしか言わない」といった閉塞感が生まれてしまうのかもしれません。

【3】ひっぱり型リーダー×アイデア・人脈型の組合せは、成長実感を生むものの、仕事環境(環境・ツール面)は不満足を生む

実務協調型が不在の組合せにおいては、どのように実現し、成果を上げるか、といった具体化は自ら行わなければなりません。そのため、環境や道具が整っていないと認識されつつも、成長実感は生まれていたとも考えられます。

【4】ひっぱり型リーダー同士の組合せは全体的に不満足を生む

船頭多くして船山に登る、ではありませんが、リーダーが別々の方向性を示していた場合、メンバーは疲弊してしまいます。ひっぱり型リーダー同士においては、良好な傾向性が見えず、最も注意すべき組み合わせと言えます。

本調査にご協力いただいた組織では、この結果をリーダー層への登用、リーダー間の異動の参考材料として活用することを検討いただいています。

終わりに

優秀なメンバーが揃っているものの、組織として成果が上がっていない場合、もしかしたら上記のようにリーダー同士の相性が影響しているかもしれません。また、人と人の相性の良し悪しは日本エス・エイチ・エルでも取り組み事例が少ないものです。是非、組織における相性の良し悪しにご関心をお持ちの企業様はお声がけください。共に可視化に取り組みましょう。 私はコンサルタントとして5年間小売業界のクライアント(中でも主に店頭販売を主とする企業)を担当してきました。タレントマネジメントについて幅広くご支援していますと、多くの企業で共通する課題が見受けられます。本コラムではそれらの課題および各社の取り組みをご紹介します。小売業におけるよくある人事課題

今回取り上げるよくある課題は2点です。①新卒新入社員の早期退職防止

②優秀な店長の効果的な育成

①新卒新入社員の早期退職防止

早期退職の一因として、「現場の販売員がどのような能力を活かして成果を上げているかを会社がわかっていない」ことが挙げられます。店頭販売は接客業なので、不特定多数のお客様に不快な思いをさせず接することが求められるため「人あたり」が重視されます。しかし、実際の現場で働いている販売員が活かしている能力は人あたりだけではありません。そして、人あたり以外に求められている能力が何かを捉えることが出来ていない場合、採用の応募者に対して仕事に求められる能力を正しく伝えることができず、応募者を正しく選考できず、結果としてミスマッチに繋がってしまいます。

②優秀な店長の効果的な育成

店長育成がうまくいかない要因の一つは、店長と販売員の求められる能力が大きく異なることです。販売員には個人としての販売能力が重要ですが、店長には店舗の売上目標達成、キャンペーンの促進、メンバーの管理を行うためのマネジメント能力が求められます。店長は重要なポジションであるにもかかわらず、販売員を店長へと計画的に育成する仕組みやアセスメントを用いて店長としてのポテンシャルを客観的に評価した上での昇格を導入している企業は少ないというのが実情です。また、店長候補となってもライフイベントのため転勤できない社員が多く、結果的に同じ店舗で長く勤めている人が店長となっています。そのため販売員として活躍していた人が店長になって伸び悩むといった状況が頻発しているのです。

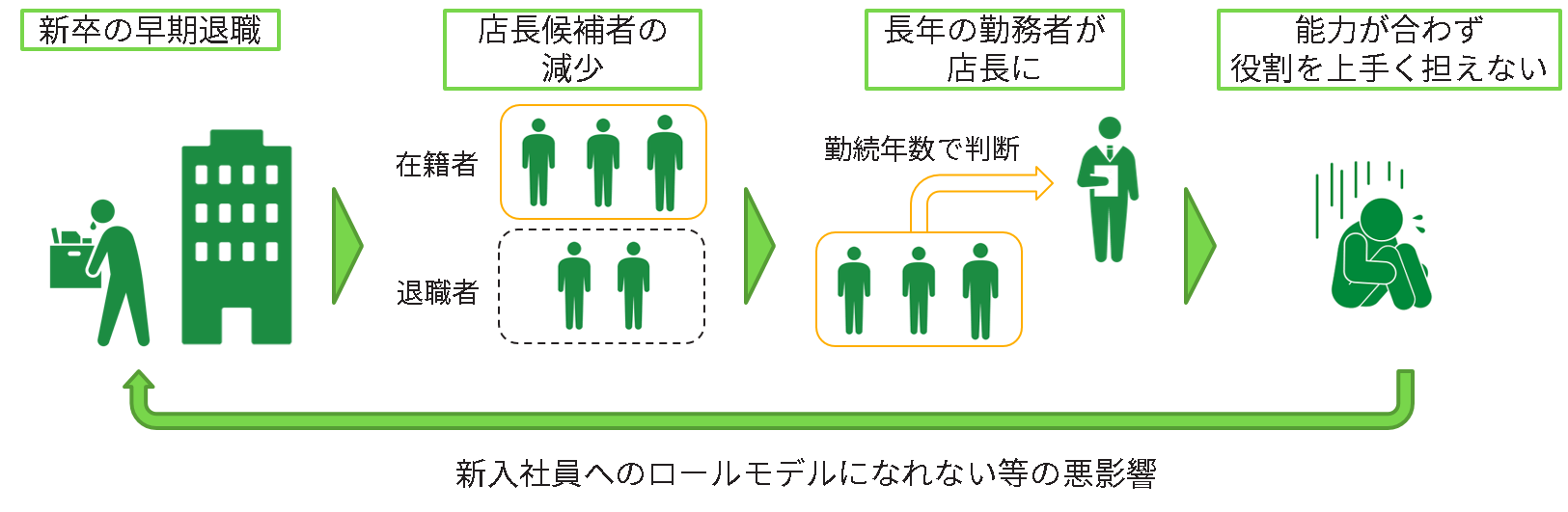

新入社員が早期退職することで、店長候補者が減少し、勤続年数による店長昇格が行われ、役割を果たせない店長が増加し、部下である新入社員が早期退職するという負の循環が発生しています。

各社の取り組み

これらの人事課題に対する各社の取り組みをご紹介します。①早期退職者を減らすために行った新卒採用の改善

この企業は、新卒採用の採用基準と選考方法を見直すことで、早期退職者の減少に成功しました。

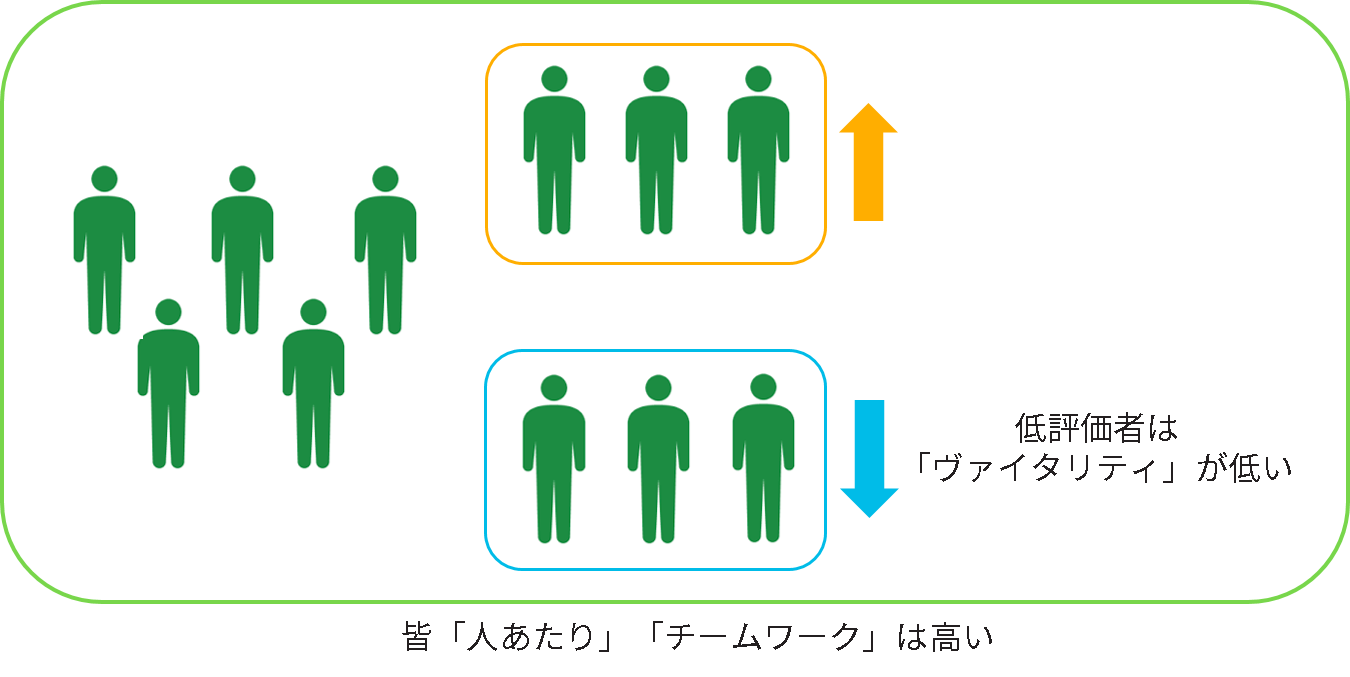

採用基準の見直しのため、高評価者のコンピテンシーを特定するための調査を実施しました。この調査では、全販売員にパーソナリティ検査を実施し、販売実績に基づく評価とパーソナリティ検査の各因子得点との相関分析を行い、パフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定しました。調査の結果、全体的に「人あたり」と「チームワーク」は高く、高評価の人ほど「統率力」が高く、低評価の人ほど「ヴァイタリティ」が低い傾向が確認できました。売上目標を達成するためには、ハードワークに耐えうるエネルギーと顧客に積極的に働きかけるための影響力が必要でした。

この結果を踏まえ、次年度の採用基準を「人あたり」「チームワーク」「ヴァイタリティ」「統率力」の4項目と定め、選考プロセスを改善しました。選考初期にヴァイタリティを、後半で統率力を評価する選考を導入し、厳密に選考を行いました。

この結果を踏まえ、次年度の採用基準を「人あたり」「チームワーク」「ヴァイタリティ」「統率力」の4項目と定め、選考プロセスを改善しました。選考初期にヴァイタリティを、後半で統率力を評価する選考を導入し、厳密に選考を行いました。② 優秀店長の育成

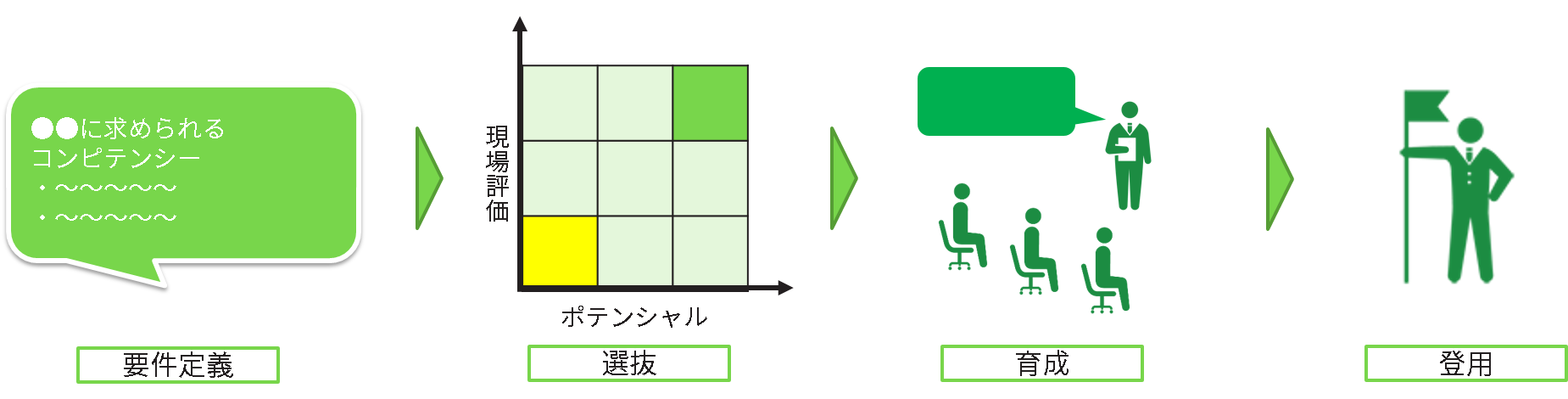

この企業は、店長を計画的に育成するために次期店長選抜育成プログラムを導入しました。このプログラムは、店長の人材要件定義、候補者の選抜と育成、店長への登用を含む一連の取り組みです。

店長職の人材要件定義では、全店長にパーソナリティ検査を実施して、評価とパーソナリティ検査の各因子得点との相関分析を行い、パフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定しました。

選抜においては、販売員の中から評価と転勤可否、コンピテンシーポテンシャルを考慮して店長候補者を選びます。育成は座学と実践で行います。実践では一時的に店長の役割を体験できる業務を割り当てることにより、経験による学習を促します。そして十分な実践訓練を積んだ人を店長に登用します。