本コラムでは、自己評価式アセスメントと360度評価の違いを踏まえたうえで、働き方が変化した今、360度評価を導入することのメリットをご説明します。

自己評価式アセスメントと、360度評価は何が違うか

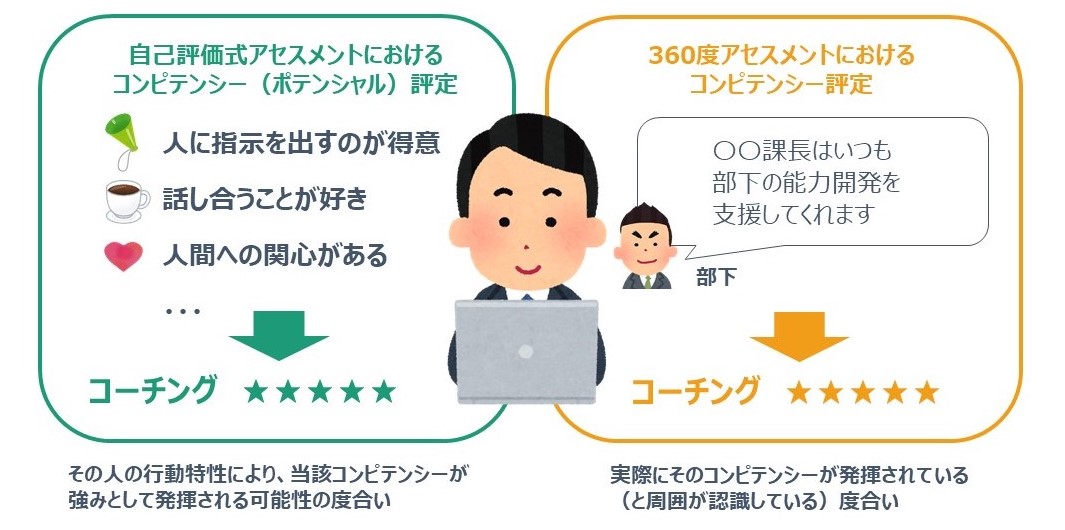

「万華鏡30などの自己評価式アセスメントと、360度評価の結果は、何が違うのですか?」というご質問をよく受けます。簡単に言うと、自己評価式アセスメントで出る結果はその人の行動特性をもとにしたコンピテンシーのポテンシャルであり、360度評価の結果は(周囲の人が認識している)そのコンピテンシーの発揮度合い、と言えます。行動特性上の強みがあっても、周囲からコンピテンシーを発揮していないと評価されている場合、何らかの要因で強みが成果に結びついていない可能性が考えられます。ポテンシャルと発揮度合いの双方を検討すると、能力開発のニーズや阻害要因が見えてきます。

新しい働き方で、発揮コンピテンシーが変わる

リモートワーク下では、発揮されるコンピテンシーが従来と変化する可能性があります。たとえば、「率先垂範」を強みにしていたマネジャーは、従来であれば文字通り「部下に背中を見せる」ことができていましたが、テレワーク下では意識的にメンバーに方針や情報を共有するフェーズを挟まないと、リーダーシップ機能としての強みを発揮できないかもしれません。一方で、細やかな進捗管理を得意とするマネジャーは、何かしらの仕組みやツールを導入すれば、これまでよりも効率的にマネジメントを行っているかもしれません。メンバーに対する動機づけや、チームビルディングの能力も、これまでとは異なる手腕が試されるでしょう。おわりに

以上、管理職における発揮コンピテンシーの変化にスポットを当てましたが、一般の社員にも同様のことが言えます。働き方の変容により、発揮されるコンピテンシーが従来と変化した可能性がある今、ぜひ現状の振り返りと、新しい働き方に向けた能力開発に、360度評価をお役立てください。また、360度評価と併せて、ぜひ自己評価式のポテンシャルアセスメントもご活用ください。コンピテンシーが発揮されない原因が、そもそも行動特性的に苦手であることに起因するのか、それとも何らかの環境要因により発揮が阻害されているのかを、より深く考察することができます。

360度評価に興味を持たれた方は、ぜひこちらより資料をダウンロードしてください。また、自己評価式アセスメント「万華鏡30」については、こちらから資料をダウンロードしてください。 日本エス・エイチ・エルでは過去数十年にわたり、あらゆる業界のクライアント企業に対し、優秀なマネジャーの行動特性の調査と妥当性検証を行ってきました。その結果は、職務適性は職種によって非常に変化に富むのに対し、職場で高い評価を受けるマネジャーの特徴は、企業規模および産業界をまたいでも、大きく変化しないというものでした。

一方、近年は新規事業人材の発掘・育成・登用が注目を集めており、必然的にマネジャーの役割もチームの創造性をブーストすることが期待されると考えられます。このような場合、マネジャーにはどのようなマネジメントが望まれるでしょうか?目標達成において高く評価されてきた従来のマネジャーの特徴と、大きな違いは生まれるでしょうか?

2015年に心理的安全性の重要性を発表して注目を集めたGoogleの研究チームは、イノベーションを生むチーム作りについて、一貫したメッセージを打ち出しています。

イノベーションが生まれる職場環境をつくる:リーダーシップを示して指導する

Googleはイノベーション創造において、ビジョン共有や主体性と好奇心の奨励、リスク許容、社員同士のつながりの促進の重要性を強調するとともに、リーダーの役割の重要性にも触れています。ここでは、創造性研究者であるテレサ・アマビールの論文をもとに、マネジャーが社員の創造性を抑圧しない方法にフォーカスしています。① キャパシティだけを見て機械的に仕事を割り当てない。適材適所を考え、やりがいのある仕事を任せること。

② 目標を設定したら、あとは任せる。目標を定めずに指揮権を渡してしまったり、自分の考えに沿ったマイクロマネジメントをしてはいけない。

③ 誤った期限を設定しない。時間や費用について適切なリミットを設定すること。

④ 「なあなあの」慣れ合いのチームに迎合しない。均一的なグループは集団思考にとらわれ、創造的思考力が阻害される。

⑤ 批判的な態度を取らない。新しいアイデアに懐疑的な態度をとったり、失敗したアイデアを無視したりすると、メンバーはアイデアについて話す意欲を失う。

⑥ 自己中心的な仕事、駆け引き、ゴシップを許容しない。その代わりに、ビジョン共有の感覚や、チーム間の繋がりを活性化する。

(出典はこちら)

イノベーティブなチームのためのマネジャーは、従来と異なるか

高度な創造性を発揮するチームのマネジャーに求められる行動傾向は、従来評価される傾向にあったマネジャーの行動と比較し、構成要素とその重みづけが若干変化するかもしれません。たとえば、指揮・指導の重要性は減少・もしくは限定的となり、実利主義でないほうがよく、批判性よりもむしろ信頼する力が必要になる。トライ&エラーへの風当たりに耐えるタフさが必要になり、リスクをとって決断する力はますます重要となるかもしれません。しかし当然ながら、すべてのマネジャーにこうした特徴が求められるわけではないでしょう。変化に適応するためにチームやメンバーに多様性が求められる今、マネジャーにも役割に応じた適材適所が求められるといえます。本日は、当社のタレントマネジメント関連商品として、幅広くご利用いただいているパーソナリティ検査「万華鏡30」について、改めてご紹介をします。2021年4月、マネジャー/シニアマネジャー集団との比較ができる新ノルム(採点基準)が搭載されました。この新機能についてもご紹介します。

万華鏡30とは

万華鏡30とは、30個のパーソナリティ因子から、様々なコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。現在、多くのクライアント企業で、社員のポテンシャルデータ収集に用いられています(顧客事例はこちら)。万華鏡30の特色として、非常に幅広いコンピテンシーを網羅しているという点があげられます。30因子のパーソナリティに加え、合計52個のマネジメントコンピテンシー、感情知能、8個のチームタイプについて予測しています。したがって、新入社員からマネジャーやエグゼクティブに至るまで、幅広い階層のポテンシャルを共通尺度で予測することができます。

ポテンシャルを把握することで、人材の適材配置、社内選抜・登用、チーム編成、研修の企画や参加者選抜、1on1ミーティングなどに幅広く活用することができます。

新ノルム「マネジャー」「シニアマネジャー」搭載

これまで万華鏡30は、日本人成人一般と比較して得点を算出してきました。しかし2021年4月、新ノルム(採点基準)として、「マネジャー」「シニアマネジャー」の2種類が搭載されました(※)。当社が保有するマネジャー/シニアマネジャーの受検者集団と比較して得点を算出し、受検者の相対的なポテンシャルの高さを見ることができるというものです。この機能のメリットは下記の通りです。(1) 全国のマネジャー/シニアマネジャーと比較した場合の、自分のポテンシャルの高さを知ることができる

経営に近い階層にいるメンバーは、特定のコンピテンシーの値が突出して高い傾向にあります。いわゆる「ハイポテンシャル人材」は、このコンピテンシーの高さによって選出されます。マネジャー/シニアマネジャーノルムでの得点を用いることで、実際のマネジャー/シニアマネジャー層の集団と比べてもなおポテンシャルが高いのか、ということを知ることができます。

(2) その階層における、自分の「強み」「弱み」を知ることができる

これまで受検者は成人一般と比較した場合の自分の強み・弱みを知ることができましたが、「マネジャー(もしくはシニアマネジャー)として見た際の、自分の強み・弱みは何だろう」という疑問もあるでしょう。この万華鏡30の新ノルムを用いることで、「自分は、一般的なマネジャーと比べると対人感受性が高いことが強みといえそうだ」「一般的なマネジャーよりもストレス耐性が低いことが弱みかもしれない」といった、より精緻な自己分析ができるようになります。

※現在、マネジャー/シニアマネジャーノルムは、リポートセンター(オプション帳票)での提供になります。詳細は担当コンサルタントにお問い合わせ下さい。

おわりに

万華鏡30は、採用時の適性検査(GABシリーズ、CABシリーズ、イメジス、玉手箱Ⅲなど、パーソナリティ検査OPQの搭載されている商品)の結果を使って出力することもでき、採用活動からタレントマネジメントへの展開やフィードバックが非常にスムーズな商品です。万華鏡30に興味を持たれた方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしていただくか、担当コンサルタントにお問い合わせください。

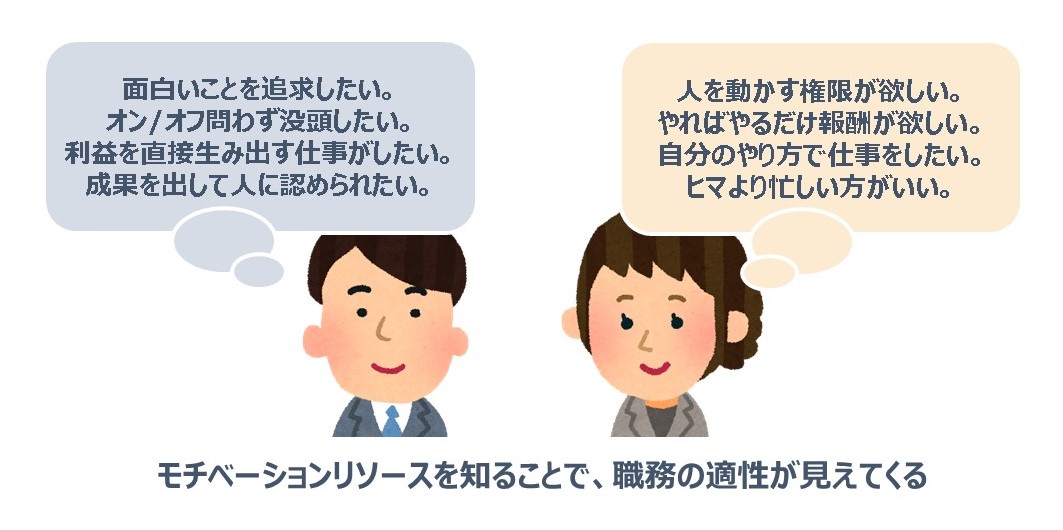

適性としてのモチベーションリソース

職務適性を予測するためにパーソナリティや知的能力を用いることは一般的になりました。しかし、成果を最大化する上では、モチベーションの存在も無視することはできません。SHLグループでは、モチベーションリソース(個人を動機づける要因)の個人差を測定する意欲検査MQを提供しており、ポストや職種への適性を検討する際に、モチベーションリソースを考慮することで予測力が上がることを示しています。たとえば、経営リーダーのポテンシャルが高い人材のことをハイポテンシャル人材と呼びますが、彼らは知的能力やパーソナリティだけでなく、特有のモチベーションリソースを持っていることが示されています(ハイポテンシャル人材について詳細な資料はこちら)。そのポストや職務に付随する要因によって、モチベーションが上がる(もしくは、下がらない)という傾向も、重要な適性の一つと言えるのです。SHLグループは、基礎的な動機づけ理論を含む様々な学術研究と、大規模データによる妥当性調査をもとに、18個のモチベーションリソースを測定する意欲検査MQを開発しました。これによって、①個人を強く動機づける要因(やる気を起こさせる要因)、②個人の動機づけを損ねる要因(やる気をなくさせる要因)、③いずれの効果も与えない要因を特定することができます。

意欲検査MQを使ってできること

意欲検査MQを使ってモチベーションリソースを測定することで、下記のような施策が可能になります。①職務/ポストと個人のマッチング

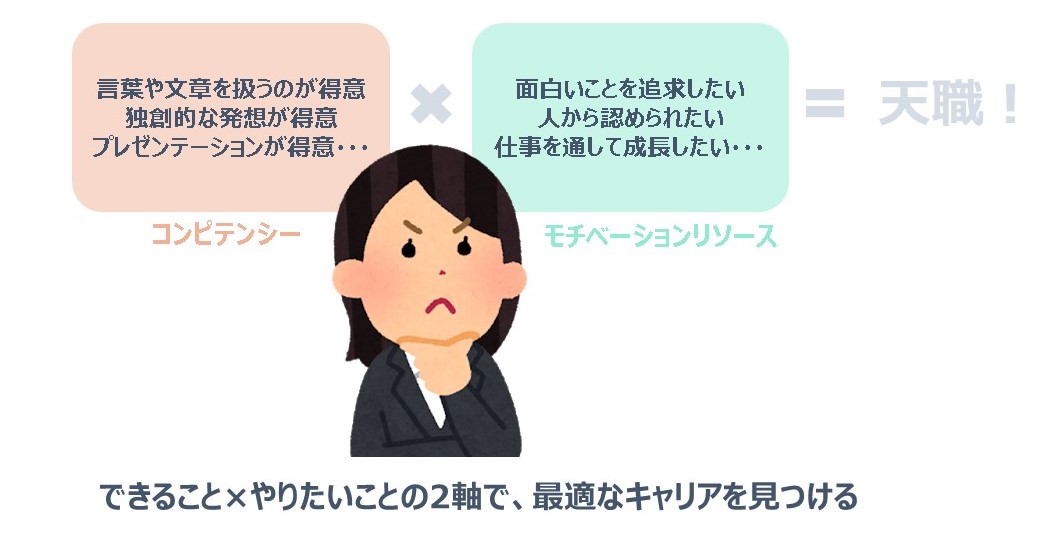

個人のモチベーションが上がりやすい職務・ポストへとアサインすることができます。パーソナリティや知的能力によって予測されるコンピテンシー×モチベーションリソースの合致が最大になる職務が、もっとも適性のある職務と考えることができます。

②モチベーション管理

現在の職務においても、求めていることを知ることで、モチベーションを最大化することができます。たとえば、他者からの認知、報酬、知的好奇心、自身の成長・・・など、個々人をモチベートするために重要な要素を職務にうまく組み込むことで、効果的な動機づけが可能です。これは、新入社員のオンボーディングにおいても効果の大きい施策です。

③1on1ミーティングでの活用

個人のコンピテンシーポテンシャルなどを表すパーソナリティ検査(WebOPQや万華鏡30)と同様に、MQも1on1ミーティングへの活用が可能です。MQの結果を適切にフィードバックすることで、「何に向いているか」だけでなく「何が自分を動機づけるか」という観点で、今後のキャリア展望をディスカッションすることができます。

MQは「今」求めているものを表す

パーソナリティは経年によって極端に変化しないことは良く知られています。しかし、モチベーションリソースは個人の状況によって変化することがあります。それは、モチベーションは欲求が満たされると不活性化する性質があるためです。水を飲みたいというモチベーションは、水を飲めば満たされ不活性化するように、権力を手に入れたいというモチベーションがある時点で高かったとしても、その後満足する程度の権力を手に入れたら、権力に対するモチベーションは減退する可能性があります(代わりに、次は別のモチベーションが活性化するかもしれません)。したがって、モチベーションリソースは一度きりではなく、キャリアの節目が訪れるたびにアセスメントしなおすことをお勧めします。意欲検査MQに興味を持たれた方は、ぜひこちらから資料をDLしてください。 近年、タレントマネジメントシステムでの人材情報管理が非常に活発になりました。事業環境の変化の激しさやグローバル競争の激化を受けて、企業が人材を事業を回すためのHuman Resource(人的資源)としてではなく、みずから仕事を生み出すTalent(資質、能力、ポテンシャルなど)としてマネジメントしていく必要性が生じたことが背景にあります。しかし、実際に従業員のTalentを表す情報は、どれくらい蓄積されているでしょうか。

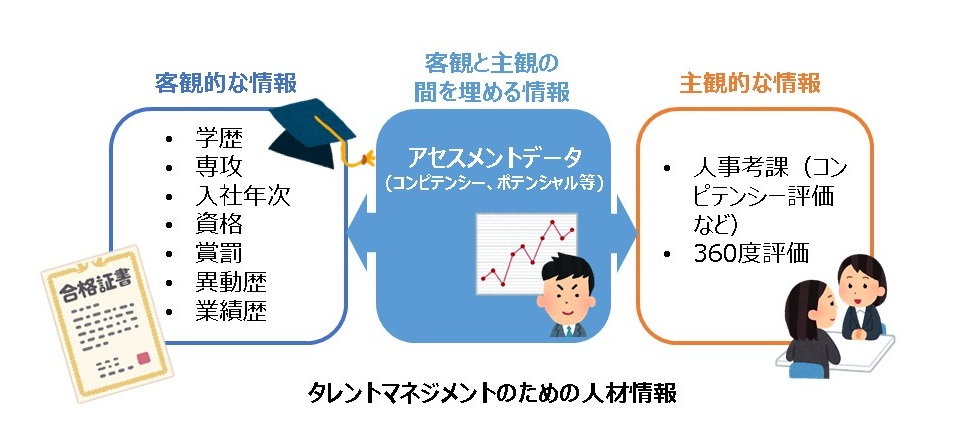

客観的な情報の妥当性

まず、一般的に管理される人材情報には学歴、専攻、入社年次、資格、異動歴などがあります。これらの客観的な人材情報は、異動や昇格、新規事業への任用、次世代リーダー育成枠への選抜などを検討する際に、どれくらいその人の資質を予測できるでしょうか。履歴は参考になりますが、将来の予測には不十分と考えるご担当者も多いことでしょう。たとえば、知識や技術といったハードスキルがあっても、リーダーシップ性や柔軟性、ストレス耐性といったソフトスキルがないと職務パフォーマンスにつながりにくいというのは自明の理ですし、今まで経験した職務が本人の適性に最善だったかどうかを推測するのは困難です。

もちろん客観的な数字で示される業績歴は有用な人材情報で、最も重視すべきものの一つです。しかしながら注意していただきたいことは、現職を含む今までの業績が、検討すべき次のポスト(管理職や異職種、異業種など)での業績を予測できる(妥当性がある)とは限らないということ。高い業績歴をあらゆる職務における「有能さ」として拡大解釈しないように気を付けていただきたいのです。

主観的な情報の信頼性

それでは、ソフトスキル、いわゆるコンピテンシーを表す人材情報にはどのようなものがあるでしょうか。人事考課としてのコンピテンシー評価、360度評価などの結果を用いることが一般的です。これらの情報は、人が人を評価する際に生じるバイアスを排除できないため、真に公正な評価情報とは言い難いのが実情です。たとえば、A課長がBさんを「リーダーシップ性に優れている(もしくは、とぼしい)」と評価したとして、その時二人の関係性はどうだったのか、どのような状況でそれが判断されたのか、リーダーシップ性とは何を指しているのかなどの様々な背景を考慮すると、その評価をデータとして鵜呑みにしづらいことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

新規事業メンバーや次世代リーダー候補者を決める時、不安定な主観評価しか存在しなければ、意思決定に二の足を踏むことになります。つまり、ソフトスキルやコンピテンシーを推測するための考課情報や360度情報は、信頼性の低さ(=ブレやすく安定しない)というリスクをはらんでいるのです。

客観的な情報と主観的な情報をつなぐアセスメント

客観的な情報の妥当性の弱さと主観的な情報の信頼性の弱さを補うものとしてアセスメントで取得する人材データがあります。アセスメント結果を人材データとして組み込むことで、あるポストのコンピテンシー(=適性)、上司や周囲の人からの評価に影響を与えている行動を特定できます。また学歴や職務経験だけではわからなかった未経験職種やポストへのポテンシャルを予測できます。

SHLグループのアセスメントは学術的に認められるレベルの信頼性(測りたいものを測定するための精度)を有していることはもちろん、高い妥当性も確認されており、国内数百社で様々なパフォーマンス指標を説明することに成功しています。お客様の事例の一部をこちらのページでご紹介しています。

アセスメントデータという新たな人材情報に興味を持たれた方は、ぜひ「人材可視化」のダウンロード資料をご覧ください。

「人生100年」時代への突入と同時に、近年キャリア自律への注目が高まっています。これは、働く人一人一人が自分の特性や価値観を改めて知ることの重要性が高まっていることを意味します。本記事では、アセスメントを通じて組織がどのように従業員のキャリア自律に貢献できるかをまとめました。

キャリア自律とは

キャリア自律とは、企業主導ではなく個人が自律的に自身のキャリア開発を行っていくことを指します。米国で自律型キャリア開発プログラムを策定したキャリア・アクション・センター(CAC)は、キャリア自律を「めまぐるしく変化する環境の中で、自らのキャリア構築と継続的学習に積極的に取り組む、生涯にわたるコミットメント」と定義しました(花田, 2003)。VUCAの時代、旧態依然としたトップダウン的な人材育成では、組織はビジネス変化のスピードについていけません。従業員が「与えられた仕事でベストを尽くす」のではなく、自ら主体的に「〇〇のプロフェッショナル」として経験や学習をつむことで、生産性を高めることが期待されています。現在、副業・兼業の解禁、海外留学支援、独立支援など、いわゆる「越境学習」を含む、キャリア自律支援の取り組みを始める企業が増えています。しかしながら、組織主導のキャリア形成に長く従ってきた日本の会社員にとって、キャリアを能動的に考えるというのは難しいものです。実際に、日本人のキャリア意識は諸外国と比べても著しく低いという指摘もあります。たとえば、パーソル総合研究所「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)」(https://rc.persol-group.co.jp/news/201908270001.html)によれば、日本は出世意欲、自己研鑽、起業・独立志向ともに最下位です。

各種プログラムや制度の導入とともに、まず従業員が自らキャリアプランを描けるように意識づけるためのキャリア教育が必要となるでしょう。

自分を知ることをキャリア自律の羅針盤に

自律的にキャリアを考えるのであれば、「(組織ではなく)自分が何をしたいのか」を羅針盤にするほかありません。「営業を〇年やったので、そろそろ△△あたりに異動だろう」といったキャリア意識ではなく、たとえば営業を通して「自分は人と接することは好きなのか、それともデータを眺めている方が好きなのか」「自分は人を説得することが好きなのか、それとも、人に寄り添い相談に乗ってあげることが好きなのか」といったように、一つ一つ自身の経験や感情を振り返り、自身が今後キャリアを積む専門分野を定めていくことが求められます。そして生まれた学習意欲やチャレンジ精神に対して、組織は越境学習プログラムや公募制度などを用いて、キャリアを突き詰めるための支援を行っていくことができます。「自分はどのようなことを好み、得意なのか(パーソナリティ)」「自分はどのようなことを行うときにやる気が出るのか(モチベーション)」といった自分の特徴を理解し、どのような方向でキャリア開発を行うかを見つめなおす機会が必要でしょう。またこのような自分を見つめなおす機会は、一度ではなく節目ごとに継続的に行うことが重要です。現在のポジションによって、自分の特性をどのようにキャリアに反映させていくかという発想は当然異なるからです。

「計画された偶発性」にも準備が必要

とはいえ、自分を知ればすぐに人生100年時代のキャリア全貌が描けるわけではありません。先述の通りVUCAの時代、数年先の情勢も見えないのが現実です。そのようなとき、役に立つのが心理学者クランボルツの提唱する「計画された偶発性 (Planned Happenstance)」の概念です。これは、「人のキャリアを大きく左右するような出来事はほとんど『偶然』によって起きるが、偶然をキャッチできる準備状態になければそのチャンスを活用できない」という理論です。

つまり、日ごろから自分を知り、自分はこのような分野で、このようなキャリアを歩んでいこうという興味関心のターゲットを定めていればこそ、目の前に現れた絶好の機会や貴重な情報をキャッチできるのであり、準備状態なしに機会だけを提示されてもそれを活用することは難しいのです。

自分自身を知るということは、まさにこの準備状態を作るステップと言えるでしょう。

さいごに

従来の能力開発では、組織の定めたキャリアを歩むうえで、自分に足りないものを埋める「弱みの改善」が重視されがちでした。しかしキャリア自律に則れば、自分の強み(才能)を発揮できる仕事や場所を見定め、知識や経験、技術を身に着けてゆくという「強みを磨く」発想がより重要になるでしょう。日本エス・エイチ・エルでは、自身のアセスメント結果のフィードバックを行い今後の能力開発を考える研修、また上司が部下のアセスメント結果をもとに1on1ミーティングの仕方を考える研修などを提供しております。これらの研修は、グループワークを通して他の参加者の気付きやアドバイスなどを受ける場として活用いただくこともできます。興味のある方はぜひこちらよりお問い合わせください。

引用文献

花田光世・宮地夕紀子 (2003). キャリア自律を考える: 日本におけるキャリア自律の展開. CRL レポート.

2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大により、テレワークが急速に拡大しました。現在も予断を許さない状況の中、テレワークと出社勤務のバランスをとりながら仕事にあたる企業が多いかもしれません。

このような中、「テレワーク下で、特に新入社員の特徴がわかりづらく、育成がしづらい」というご相談が多くなってきました。オンボーディング(新入社員が組織になじむためのサポート)は、通常勤務下でも難しいものですが、新入社員の顔が見えづらくなることで、さらにサポートがしづらくなったと感じる方が多いようです。また、配属先の決定や申し送りに関しても、新入社員の特徴がもっとよくわかる資料が欲しい、というお問い合わせが寄せられています。

そこで今回は、新入社員の特徴に基づき、つまずきやすいシーンや周囲のサポートのコツを出力する育成用帳票「TAG(タッグ)」をご紹介します。

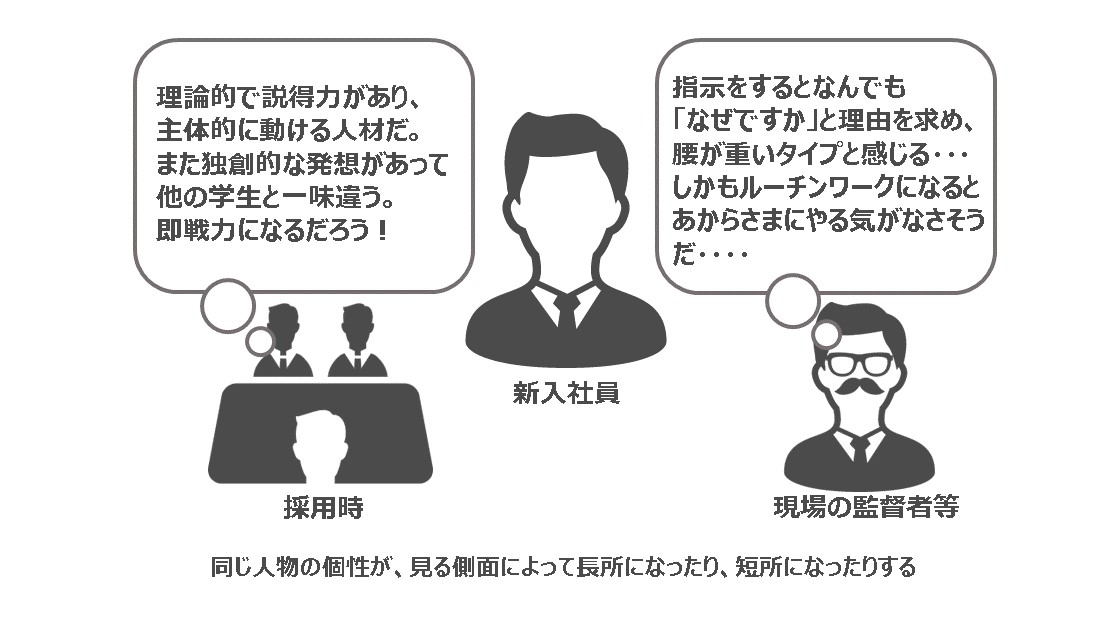

長所と短所は背中合わせ

採用担当の皆様は、当然ながら学生の強みやアピールポイントをよく理解したうえで、入社まで寄り添ってこられたと思います。しかし、その強みは入社した瞬間からいかんなく発揮されるわけではありません。たとえば、選考で非常に説得力のある理論を展開していた新入社員が、入社したら「理屈っぽく、我が強くて扱いづらい」という評価を受けるかもしれません。柔和さや協調性を持った新入社員は、他者からの評価に敏感で傷つきやすいという面を見せるかもしれません。受け入れ先の上司・先輩方は、「優秀な新入社員と聞いているのに・・・」と思うかもしれませんが、これはその新入社員が持っている一つの個性を、長所とみたり短所とみたりしているだけなのです。

「つまずきやすい部分」に光を当てる

TAGは、新入社員のパーソナリティに基づき、つまずきやすいシーンや、コミュニケーションの取り方の特徴、上司や先輩のサポートの仕方をアドバイスする帳票です(当社のパーソナリティ検査をご利用の企業は、選考時の受検結果から出力することもできます)。参考に、筆者のパーソナリティをもとに、TAGの帳票を出力してみます(サンプル帳票PDF)。一般的に強みとされる特徴が、場合によりつまずきの原因となったりすることや、その際に上司や先輩がどのようにサポートすべきかが、文章でまとめられています。TAGが使えるシーンには以下のようなものがあります。

①配属:強みだけでなく、つまずきやすさが予想される点にも注目して、配属を行いましょう。たとえば、同じ営業職への配属であっても、リーダーシップ性が強いタイプ(その分自己主張が強く、納得しないとなかなか動かない)なのか、協調性の高いタイプ(その分自主性が弱く、指示がないと動けない)なのかで、適した上司、適した先輩、適した営業先・・・などは異なるでしょう。TAGに出力されるサポートを無理なく行えるのは誰なのか、どこなのか?ということを考えて、ぜひ配属に活かしてください。

②育成:人事や配属先の上司・先輩が新入社員のTAGを参照することで、研修中や配属先でのサポートに用いることができます。たとえば、初期の目標設定に関して、細かく目標達成までのプロセスを指示したほうがよいのか、目標を与えたら好きにさせるほうが伸びるのかという個人差を把握することができます。また、なぜ新入社員がこのようなことを言うのか、行うのか?という裏側が見えてきますので、無用の軋轢を生むことなく、効果的なコミュニケーションをとることができます。テレワークで新入社員の様子が目視しづらい状況であればこそ、ぜひ彼らの行動傾向(パーソナリティ)を把握して、育成計画を立てるようにしてみてください。

個性を長所として輝かせるオンボーディングを

TAGを使うポイントは、「つまずきやすいポイントは、長所の裏返し」であると考え、短所を直させるのではなく、個性が長所として機能するような環境を与えてあげることです。たとえば、計画性がなく行き当たりばったりの新入社員に対しては、計画のヌケモレをフォローしたり、管理に便利な仕組みを教えてあげるだけでなく、臨機応変さや柔軟さが活きるような職務にアサインしたり、そのような能力が発揮されたときに褒めるといった調子です。可能であれば、上司や先輩社員もパーソナリティ検査(「万華鏡30」がおすすめです)を受けてみると、自身の特徴について知ることができます。「自分は指示指導は得意だけど、コーチングは苦手なタイプなんだ」というようなことがわかるだけでなく、「自分はどちらかというと創造性に乏しいタイプなので、新入社員のアイデアを正しく評価できていないかもしれない。〇〇さんに意見を貰うよう勧めてみよう」といったふうに、より新入社員の個性を輝かせることができるマネジメントができるようになるでしょう。

参考事例:初任配属への課題意識から、全社のコミュニケーション改善へ。岡谷鋼機の全社員アセスメント。

育成用帳票「TAG」に興味をお持ちの方は、担当コンサルタントにお問い合わせいただくか、こちらから資料をご覧ください。 2015年から、厚生労働省により従業員50名以上の事業者に対し従業員のストレスチェックが義務付けられました。近年はEAP (社員支援プログラム)も注目されており、従業員のストレスケアの重要性がますます強調されています。しかし、世の中の人事やマネジャーの皆様としては、社員に重篤なストレス反応が現れるより前に、予防としてのストレスマネジメントを行いたいのが本心ではないでしょうか。

初任配属後、異動前後、昇格前後といった、社員の環境が大きく変わるタイミング(=ストレスが発生するタイミング)で、アセスメントの結果を活用し、本人や周囲のサポーターがストレスマネジメントに生かす方法をご紹介します。

(1) 何がストレスかは、人によって異なる

最初に、どのような環境要因をどの程度ストレスに感じるかは、人によって異なります。それは、人にストレスを与える要因(多忙、叱責、孤独、環境変化など)と、ストレス反応(抑うつや、ストレスに起因する心身症など)は直結しているわけではなく、間に「その要因をどのようにとらえるか」という認知が介在しているためです。たとえば、集団で仕事をすることがストレスな人もいれば、孤独に仕事をすることがストレスな人もいます。これは、たとえば外向的/内向的なパーソナリティなどによって、集団で仕事をすることを安心できる快適な環境と感じる人もいれば、非常にわずらわしい環境と感じる人がいるからです。ストレスの感じ方に個人差があるのは、どのような仕事を得意とするかに個人差があるのと同じです。もちろん、どのような要因でも行き過ぎればストレスとなりますが、どの要因にどの程度の耐性があるかは個人によってバラつきがあります。

当社のアセスメントでは「ストレス耐性リポート」というアウトプットで、その人のパーソナリティの傾向から、どのような要因にストレスを感じやすいかを予測しています。エス・エイチ・エルでは、このストレス耐性リポートを本人や上司にフィードバックすることで、ストレスとなりやすい要因について理解を深めるという手法を推奨しています。

(2) 不満が「ストレスの大元」かどうかはわからない

例えば、「今の仕事にやる気を感じられない、原因は仕事量が多すぎるせいだ」という訴えがあったとします。その場合、過重労働となっていないかという点は早急に状況確認し、手を打つべきでしょう。しかし、多忙でなくなればすべて解決かというと、そうではないケースもあります。たとえば、本人は非常にクリエイティブな性質を持っていて、もっと新奇な仕事に取り組みたいと思っているのに、マニュアル化されたルーチンワークに日々忙殺されている、という状況に閉塞感を抱いている可能性はあります。もしくは、本人は非常に社交的な性格で、人に感謝され相互に助け合いながら仕事をすることにやりがいを感じるのに、孤独に誰からも認知されない状態で大量に仕事をこなしているということに不満を抱いているという可能性もあります。

本人のクリエイティビティを活かせる仕事であれば、もしくは、やればやるだけ感謝され自己有用感を感じる仕事であれば、多少多忙であっても乗り越えられるということもあります。それは、多忙な環境に対する認知の仕方が多少なりとも変化するからです。(※あくまで一例であり、過重労働の危険性を軽視するものではありません。)

そのため、個人に特有のストレスの感じやすさを、本人や上司などが把握することは、職務内容の変更や環境改善を検討したり、起こりうるストレスに対して周囲のサポートを求めたりする新たなヒントになる可能性があります。また、本人も自身の特性をあらためて認識することで、有効なストレスコーピングや中長期的なストレスマネジメントにつなげることが可能になります。

(3) ストレスマネジメントは、キャリアの問題でもある

ストレスのまったくない職務環境、というのはほとんどあり得ないと同時に、人間にとって必ずしも良い状態とはいえません。生体は外部からなんらかのストレスを受けると、まずはショック反応を示しますが、その後防御反応として機能を活性化させ、ストレスに対処しようとします。これが最終的にポジティブな結果をもたらすとき、そのストレスは「良いストレス(eustress)」と呼ばれます。「周囲からのプレッシャーの強いストレスフルな仕事であったが、それによって大きく成長できた」というような経験をお持ちの方もいるでしょう。もちろん、あまりにも大きなストレスを受けた場合、対処しきれずにダメージを受けてしまいます。しかし、日常的に生じるストレスに関しては「自分の成長のために必要だ」「自分の理想をかなえるために必要だ」など、プラスに認知することができる環境なのかどうかというのが、本質的な問題といえるかもしれません。ストレスマネジメントは、根本的にはキャリアを考えるということであるということもできます。

おわりに

アセスメントデータは選抜や統計処理といったようにマクロに利用されるものというイメージがありますが、このように個人への支援策としてのミクロな利用法もあります。 今回は、ストレスマネジメントへの活用法を紹介しました。「ストレス耐性リポート」にご興味をお持ちの方は、担当のコンサルタントにご連絡いただくか、こちらにお問い合わせください。はじめに

現在、多くの企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)の必要性に迫られていますが、このことは具体的にどのような人材施策を必要とするでしょうか。経済産業省は、2018年に「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」というレポートを発表しています(経済産業省HP)。この中では、デジタル・トランスフォーメーションとは「新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変する」ことと定義されています。このレポートの試算では、2025年の段階でIT人材が約43万人不足するとのこと。現在既存システムの維持・保守業務に割いている人材を最先端のデジタル技術分野にシフトするとともに、「ユーザ企業のあらゆる事業部門で、デジタル技術を活用し、事業のデジタル化を実現できる人材を育成」することを掲げています。

DX人材の要件

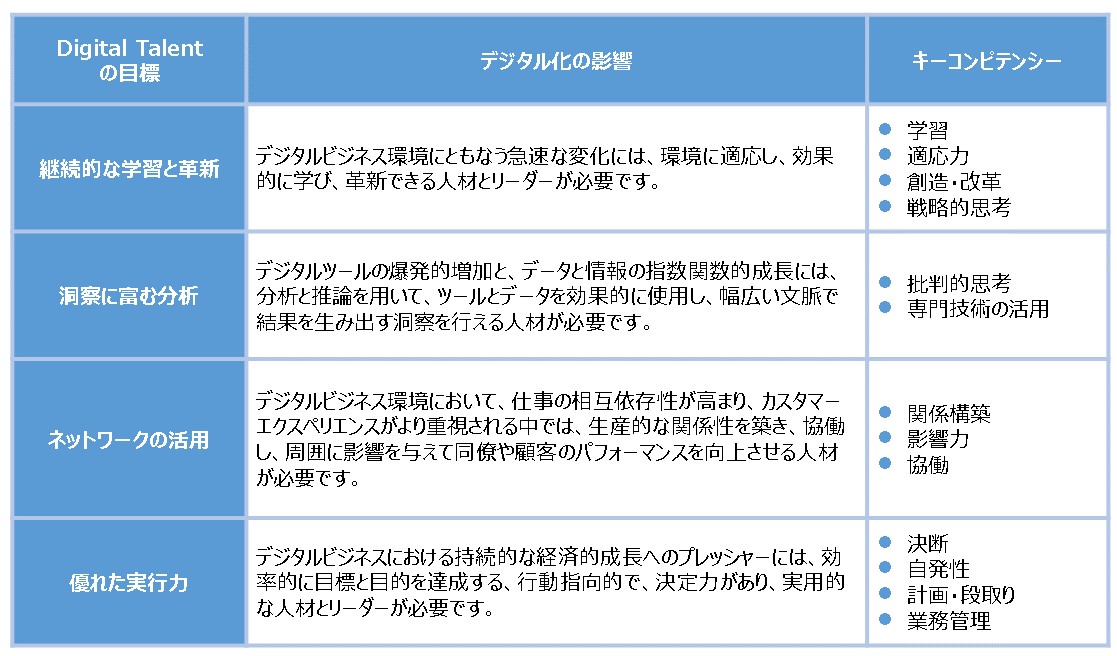

では、ここで言及されている人材(以下、DX人材とします)とはどのような人材なのでしょうか。DX人材の資質を指す言葉は数多くありますが、それらを構成するスキルや能力を調べると、実はほぼ同じであることがわかります。一連の技術的スキルに加え、複雑な問題解決、創造的思考、認知能力、社会的スキル、プロセススキルなど、すでに多くの仕事でパフォーマンスを促進することが分かっている能力で構成されています。SHLでは、レポート「Talent in the Digital Era」の中で、ビジネスのデジタル化において求められる人材(Digital Talent)の要件について以下のように整理しています。

デジタルビジネス環境は絶え間なく変化しているため、継続的な学習と革新は、デジタル人材に優先的に求められます。Digital Talentは、変化に対応して適応するだけでなく、高い成果を上げるため、変化を推進していく必要があります。

必要なコンピテンシー:学習、適応力、創造・改革、戦略的思考

② 洞察に富む分析

情報やデータを処理する能力は、何十年も前に提唱されてから、テクノロジーの発展に伴い名前を変え、現在まで求められてきました。Digital Talentは、情報通信技術を使用して、情報を識別、検索、評価、作成、伝達、整理するだけでなく、テクノロジーや情報を判断し、根本的な因果関係を特定し、情報を組み合わせて結論や一般的なルールを導く洞察力が必要となります。

必要なコンピテンシー:批判的思考、専門技術の活用

③ ネットワークの活用

デジタルビジネスが提供するサービスと同じように、ビジネスの活動や仕事の仕方は相互に深くつながっています。SHLとGartnerの調査によると、人、システム、プロセスのつながりが増えるほど、ネットワークパフォーマンスは重要度を増すことが示されています。チームの協働を促進する一方で、みずから新しい関係を築く必要があります。また、望ましい成果を得るために、高度に技術的な問題を、ビジネスにおいて理解しやすく、実行可能な方法で他者に説明し、交渉して合意を得る必要があります。

必要なコンピテンシー:関係構築、影響力、協働

④ 優れた実行力

デジタルビジネス環境は、ダイナミックで、曖昧で、情報にあふれ、相互につながっています。これらの条件下では、結果を出すことに集中し続けることが重要です。実行に集中するために必要な能力は、意思決定をすることと、計画・組織化です。Digital Talentは、さまざまなコストと利点を考慮して適切な選択をし、断固として行動し、結果に責任を持つことが求められます。また意思決定後は、作業を管理可能なアクティビティに分割し、優先順位を付け、計画を作成し、期限内に進行しながら、複数のアクティビティに並行して取り組む必要があります。

必要なコンピテンシー:決断、自発性、計画・段取り、業務管理

まとめ

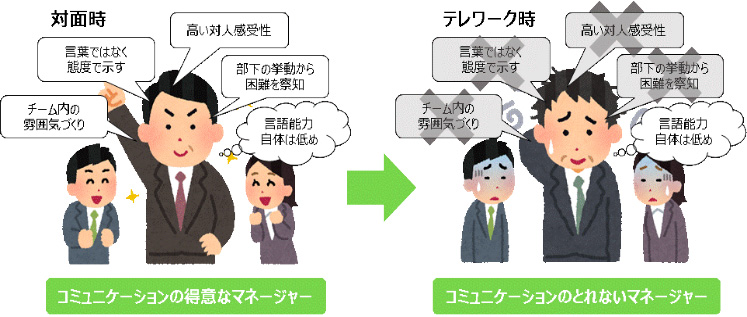

DX人材とは、(1) 継続的な学習と革新に意欲があり、(2) 学んだ技術からさらに深い洞察を得ることができ、(3) 対人的影響力やネットワーキング力を持ち、そして(4) 実行力にすぐれる人材が、必要な技術的スキルを身に着けることで、育成されるものであるといえます。DX環境に付随する様々な要因を加味すると、一定の技術的スキルや知識は必要ですが、本質はむしろ行動的なコンピテンシーの部分であるといえるでしょう。また、上記の人材要件は、DX人材に多かれ少なかれ求められる要素ではありますが、職務環境によって優先順位が大きく変動すると考えられます。職務分析によって、各人材に求められる要件をより詳細に特定することができます。なお、ここで挙げられたDX人材に求められるコンピテンシーについては、パーソナリティ検査を用いることで、個々人の行動傾向からポテンシャルを予測することができます。DX人材の採用・育成・社内登用に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。 2020年春、新型コロナウイルスの感染拡大という思いもよらない理由にて、働き方改革の一つであったテレワーク導入は急速に進みました。しかし、直接メンバーを指揮する立場にある管理職の方々は、部下とのコミュニケーションの壁に直面したのではないでしょうか。テレワーク導入によって「必要な時に業務指示を出したり、指導をしたりしづらい」「チームビルディングができない」との声が挙がっています(リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所, 2020年4月)。テレワークへの急速な移行は、マネジャーの適性や素養に、どのような影響を与えたのでしょうか。

「ハイコンテクスト文化」日本におけるコンテクストの消失

そもそも、日本の社会は文化人類学でいうところの「ハイコンテクスト文化」と呼ばれるコミュニケーション形態を維持してきました。ハイコンテクスト文化とは、メンバー同士の背景や文脈(コンテクスト)を手掛かりとして、明確な言語情報を用いずにコミュニケーションをとる文化のことです。このような文化では、あえてあいまいな言葉を用いて意思を伝える傾向があり、聞き手には「察する」という姿勢が求められ、わざわざ明確な言葉にして聞いたり書いたりすることは、むしろ敬遠される傾向があります。実は、世界で最もハイコンテクストなコミュニケーションをとる国、それが日本であると言われています。このようなハイコンテクストの文化において、コミュニケーションのうまい人とは、文脈に応じてあいまいなコミュニケーションの真意を察することのできる人を指し、かならずしも言語能力の高い人を指すわけではありません。逆に言えば、我々は言語能力自体を磨く必要性を、それほど感じてこなかったのです。ところが、テレワーク下ではどうでしょうか。メンバーの表情、雰囲気、挙動といった非言語情報は、ほとんどカットされます。手掛かりとなる「文脈」の情報がとぼしくなってしまいます。そのうえであいまいな言語情報でコミュニケーションを行えば、行き違いや誤解といったミスコミュニケーションは必ず発生するでしょう。この点を考えれば、テレワーク下にある管理職が最も課題を感じるのが「部下とのコミュニケーション」である、というのも不思議ではありません(Adecco Group テレワーク導入企業の管理職500名を対象にした調査, 2018年7月)。コミュニケーションの形態という観点だけで考えれば、日本ほどテレワークの難しい国はないかもしれないのです。

テレワーク下の管理職に求められるコミュニケーション能力

したがって、テレワーク下の管理職には①ハイコンテクスト文化では求められてこなかった言語能力の習得 ②ローコンテクスト(=お互いの共通認識がほとんどないこと)を前提とした、積極的で明快なコミュニケーション、この2つのアクションが必要です。すなわち、察するのではなく明確な言葉で聞く、お互いに誤解がなくなるまで厳密に確認する、本来表情や態度で伝えていた感情も言語化して伝える、などです。一方で、同様の振る舞いを部下の方にも求める必要があります。察してもらうコミュニケーションになれている部下の方に対して、受け身のコミュニケーションはもはや機能しないこと、積極的な発信や報告を求めることを周知する必要があります。ハイコンテクスト文化における「コンテクストの消失」という、大きなチャレンジに直面した日本の管理職のみなさんですが、この変化は悪いことばかりではないようです。たとえば、我々は非言語情報を重視しすぎるあまり、部下が忙しそうにしているだけで「よく仕事をしているな」と察して安心してしまう傾向があります。テレワークに非言語情報を封じられたことで、実質的な進捗管理を行う必要が生じ、逆に従来のマネジメントの盲点に気づかされた方もいるかもしれません。また、「メンバーに遠慮が発生して業務が遅滞したり、周りの目を気にして行動できないということがなくなった」などの声もきかれます。読むべき「空気」がなくなったことで、よくも悪くも各人が目的ベースの振る舞いをするしかなくなり、業務が効率化されたという指摘です。これもまた、テレワークの副次的効果と言えるでしょう。