最近ニュース等で「分断」という言葉をよく耳にするようになりました。複雑化し、多様な価値観を許容する時代において、組織を特定の方向に動かすことは日に日に難しくなっています。私たちの身の回りにおいても小さな「分断」が起きており、良かれと思ってやった事が余計なことと捉えられたり、こちらの依頼に対してなかなか協力してくれない従業員がいたり、立場や役割の違いから、わからない・わかってもらえないという気持ちになる方も多いと思います。リモートワークを契機として、この相互理解の不足はチームの中でさえ起こりやすくなっており、普段仕事をしている中でも、なぜこういう言動をするのだろうと不思議に思ったことは無いでしょうか。

そこで本コラムでは、「共感」というキーワードをもとに、組織の中で求められているコミュニケーションの在り方を考察してみたいと思います。

「共感」は重要か?

共感とは「他者の感情の理解を含めて、他者の感情を共有すること」とされています。仕事場面で個人の感情に共感することに躊躇する人もいると思いますが、「心理的安全性」の重要性が知られるにつれて、従業員の心理状態を組織課題とする企業も増えてきました。パルスサーベイで個人の心理状態を定点観測する企業はその典型例です。近年注目を集めているデザイン思考においても、初期段階での「共感」が重要とされています。ユーザーの気持ちになり切ることで、新たな着想を得て製品開発を行うのです。また、野中郁次郎氏の最近の著作にも「共感」がタイトルに含まれた書籍が複数出版されています。このように、現代社会においては「共感」の重要性が高まっているのです。

共感する際のポイント・注意点

共感するときには、自分の認識を脇に置き、その人がなぜ、どういう文脈でそのように感じる(あるいは考える)のかを理解することが最も重要です。私もよくやってしまうのですが、相手の話を聞いている間に状況を「判断」したり、話している相手を「評価」したりしてしまうと共感とは大きくかけ離れてしまいます。例えば、話を聞きながら「その場面であれば、こう対応した方が良いのではないか」と判断することや「この表現をするということは、きっと○○に違いない」と評価することは、共感ではありません。意見を戦わせる場という認識が共有されていれば、この対応で問題ありませんが、1on1面談のような共感的な対話が求められる場においては効果的なコミュニケーションとは言えません。ただ、ビジネス場面において前述のような判断や評価を行うことは、速やかに仕事を進めるための必要な行動であり、パフォーマンスが良い人に共通する行動です。これが優秀なプレイヤーがマネジャーになった時に、最初に躓く要因の一つになります。もう一つ押さえておきたい点としては、「共感」と「同調」は異なるという点です。同調は同じ意見になることを求めますが、共感は同じ意見にならなくても構いません。共感したからといって、同調しなければいけない訳ではないですし、同調したからといって共感したとも限りません。共感の力を上手く活用する人は、共感しながら自分の見解を明確に表現して対話します。その方が、感情的ないさかいを回避できるからでしょう。一方で「情に掉させば流される」というように、共感がえこひいきに見られるなど、組織の中で共感的に振る舞うのは難しい場合があるかもしれません。共感は「さじ加減」と「使いどころ」が難しい代物であるということにお気づきになったのではないかと思います。

終わりに

共感は、他者の認識をあたかも自分の認識のようにして物事を見て、その時の感情も共有するという高度な行為であると言えます。もし何もない中で、共感的な対話をするのが難しければ、パーソナリティ検査OPQをご活用ください。OPQの結果には受検者の自己理解像が投影されています。受検者が自分をどう捉えているかがわかるため、受検者が物事をどう認識しているかを知る手がかりが得られます。まずは同じチームで試してみてはいかがでしょうか。思わぬ発見があるかもしれません。

自ら学び、行動変容するためには何が必要でしょうか?

日本企業はこれまでも人材育成に多くの時間と労力を割いてきました。役割の定義をあえて曖昧にして、OJT中心の教育を通じて徐々に業務の範囲を拡げていくことで、時間をかけながら未経験者を熟達者に育てることに成功してきました。一方で、首相が所信表明演説で取り上げて予算化を宣言するほどリスキリングの重要性が高まっています。リスキリングの説明については、多くの識者が整理しているため本稿で言及する事は控えますが、学びの対象が現在の職務・スキルと非連続である点が最大の特徴です。現在の仕事の延長線上にあるスキルではないため、そのスキルを獲得した際には仕事のやり方が一変してしまう可能性があり、既存のやり方の熟達者が教えることが難しいのです。リスキリングの対象が、主にデジタルに関するスキルとなるのは、デジタルスキルが非連続な変化を引き起こす可能性が非常に高いからです。

リスキリングが必要なのは全社員であると様々な場で論じられていますが、既存のやり方の熟達者である40代、50代が肝になるのではないかと筆者は考えています。本コラムでは、この層を含めた全社員がリスキリングに成功するための条件を考えてみたいと思います。

人が物事に熱中する構造

人の行動が変容し、学び続けるためには熱中する必要があります。我を忘れるほどに物事に熱中する構造を研究した人に、M.チクセントミハイという心理学者がいます。チクセントミハイは、人が時間を忘れ、我を忘れて課題に取り組んでいる状態をフロー状態と定義し、「フロー理論」として整理しました。この理論をヒントにリスキリングに必要な要素を考えて見たいと思います。フロー状態に入るためにはいくつかの条件があるとチクセントミハイは言っています。課題への取り組みに特に関連する条件を筆者なりに整理すると以下のようになります。

1.明確化された課題

取り組むべき課題が明確で、課題そのものに意味を感じているかどうかです。

2.適切な難易度

課題の難易度は易し過ぎても、難し過ぎてもいけません。易し過ぎると退屈をもたらし、難し過ぎると不安をもたらします。

3.素早いフィードバック

自分の行動が良かったか悪かったかが素早くフィードバックされることが大事です。

4.集中できる環境

課題と関係がない雑音が無いということです。

上記の4項目について、リスキリングの文脈においてどのように重要か、失敗要因という逆の観点から詳述します。

失敗要因①:課題が明確化されていない

「DX推進のため、全社員のデジタルリテラシーを向上させる」と各社が取り組んでいますが、デジタル技術と自社の事業の関連性・影響を認識している度合いについてはバラツキがあると推測されます。当然、デジタル技術は業界の垣根を溶かし、想定外の変化をもたらす為、予め自社への影響を明確に捉える事は困難な側面があります。しかし、そうした危機感を社員と共有しているかどうかによって課題認識の解像度は異なります。お題目としてのDXではなく、日々の活動の中に溶け込んだ課題になっている事が学びを促進する為には必須です。失敗要因②:難易度が適切でない

コーディング未経験者に対してソフトウェア開発も含めてデジタル技術を生かした新規事業提案を求めたとしても、学び続ける意欲を維持できる人は限られており、思ったような成果を上げられる可能性は低いでしょう。市場ニーズの検討や潜在ユーザーへのインタビュー、ビジネスモデルの検討と収益性の検証など多岐に渡る新規事業に関するスキルの習得とデジタルスキルを同時に身に付けなければいけないような状況では、多くの人は学びを諦めてしまうのではないでしょうか。失敗要因③:フィードバックがない

人は周囲からのフィードバックによって、自分の行動を修正します。資格を取得したり、業務プロセスを変更するような提案を行ったりした際に、その行為に対して周囲が無反応だった場合、人はその行動を継続する意欲を失います。その行為そのものに動機づけられている(内発的動機づけを有する)人はすぐに意欲を失うことはないにせよ、その努力の方向性が適切なものかどうか不安を覚える事が考えられます。失敗要因④:雑音が多い

学びを職場で実践するような場面において、課題とは本質的に関係ないことに多大な労力を割かなければいけない環境では、人は課題に熱中することができません。例えば、新しい企画を実行する際に、社内政治のために他部署のキーマンに根回しを行わなければいけないであるとか、同じプロジェクトメンバーの人間関係の問題に対処しなければいけないなど、課題の本質とは異なる雑音は学びの継続の大きな障壁となります。

最後の1ピース

>ここまではフロー理論の観点から、学びが継続される環境要因について考察してきました。では、これらの失敗要因を排除した環境をすべて整えれば、あらゆる人が学びを継続することができるのでしょうか。そうは問屋が卸さないでしょう。同じ環境を用意したとしても、おそらく積極的に学ぶ人とそうでない人に分かれるはずです。特に経験を積んだ40代、50代の層ほど反応の仕方の差が顕著になると推測されます。この背景には「学ぶ動機」が関連していると考えられます。紙幅の関係上、詳細は「モチベーションリソース:個人の原動力を理解し、成果を最大化する」に譲りますが、個々人は異なる意欲源を持っており、学ぶ動機も様々です。よりチャレンジングな仕事に挑戦するために学ぶ人もいれば、報酬を増やすための人、周囲がやっているから学ぶ人など、学ぶ動機は人それぞれです。自社にどのような意欲源を持つ人が多いのか、自社の中で典型的な意欲源を持つ人たちの動機を維持するような施策が用意されているかなど、自社の特徴を深く理解している企業ほどリスキリングを成功させるのではないでしょうか。 デジタルビジネスが全盛期となっており、営業という仕事は手法も中身も大きく変化しています。セールスフォース社が提唱するフレームワーク「The model」は、営業組織を「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」の4つに分けて捉え、役割ごとのKPIを明確に設定・連携することで営業活動の効率化や改善を促す、として多くの営業組織作りで活用されています。また、コロナ禍の影響で「非接触」「オンライン」に強制的に転換したこともあり、各種ツールの導入や営業組織の改革を急速に進めている企業が多いのではないかと思います。

一方で、先述した営業組織の役割分割やツールの導入によって業績は伸びるのでしょうか?当たり前の話ですが、ツールを使うのも、各役割を担うのも「ヒト」です。ツールの導入や組織変更に合わせて、それらの環境で上手く役割を遂行する人はどのような人なのかを考える必要があります。

営業員の業績に大きく影響している要因

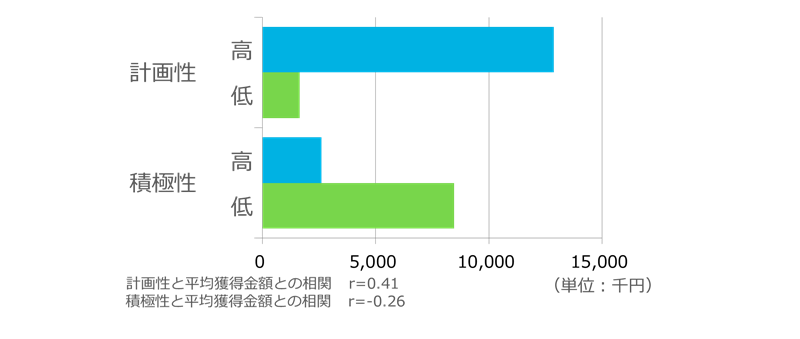

営業員の業績に影響を与える大きな要因の一つに、営業員のパーソナリティがあります。ご紹介するのは、ある金融機関の法人営業の事例です。エリア、顧客規模、経験年数などを揃えた営業員を対象にパーソナリティ検査OPQを実施して、各人が獲得した収益金額(月額)との相関関係を調査しました。結果は、「計画性」で強い正の相関が見られ、「積極性」では強い負の相関が見られました。エネルギーが低く、計画的なタイプが稼いでいたという結果は、一般的な営業のイメージと異なり、意外性があるのではないかと思います。また、「計画性」の高得点者と低得点者では、平均で月に1,000万円以上の獲得金額の差が発生するという事実も発見できました。これは仮に営業員が100名いた場合、月額10億円の収益差が生まれてしまうという結果です。

この事例からお伝えしたいことは次の2つです。

① データを基に分析すると、時に一般的なイメージや固定概念とは異なる事実発見に繋がる

② 営業員のパーソナリティによって、業績は非常に大きく変動する

※ただし、あくまで統計的に有意な相関関係が確認されただけで、因果関係ではない。

この金融機関では冒頭に記載したような役割分担を行っているわけではなく、いわゆる顧客との関係構築からニーズを聞き取り、提案を行うという一連のプロセスを担当している営業員を対象に調査しています。「The model」のように、役割・KPIが明確になればなるほど、パーソナリティと業績の相関は強くなることが予想されます。

「オンライン」「非接触」でうまく成果を上げる人材の特徴(営業適性の変化)

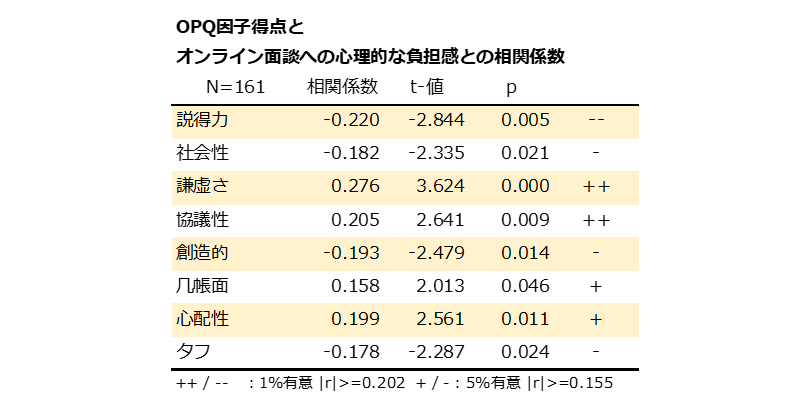

今回、コロナ禍で営業適性に変化は起きているのだろうか、起きているとしたらどのような変化なのだろうかという点に問題意識を持ち、大手企業3社(サービス業、パルプ・紙メーカー、医薬品メーカー)161名に協力してもらい調査を行いました。いずれの会社も一般的な営業組織であり、コロナ禍で急遽営業活動においてオンラインツール等を取り入れざるを得なかった企業です。様々な角度から検証しましたが、紙幅の関係上、次の2点の結果をご紹介します。

① オンラインでの面談への心理的負担感とパーソナリティはかなり強い相関がある。

オンラインでの面談への心理的負担感が高い人の特徴として、自分の意見を押し付けず、相手が自ら物事を決定できる余裕を与える「説得力(負の相関)」や、自慢せず、自分の業績を話さない「謙虚さ(正の相関)」、人と相談して物事を決める「協議性(正の相関)」が、明らかとなりました。※相関係数の絶対値0.2以上をピックアップして解釈。

これらの結果は、顧客の反応が読みづらく、相手の状態に合わせて振る舞いを変えづらい、営業員からのプレゼン主体になりやすいオンラインでの面談そのものの特徴が影響していると考えられます。

※括弧内に記載した因子名は、当社OPQを受検した際に算出されるパーソナリティ因子です。

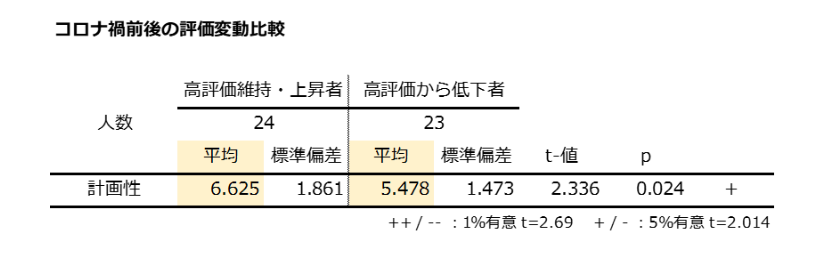

② 環境変化があっても高評価を維持している集団は「計画性」が高い。

コロナ禍の発生後でも高評価を維持もしくは評価が上昇した集団は、物事の先を予測し計画的に業務を行う「計画性」が高いことが明らかとなりました。

筆者の感覚ではありますが、オンラインでの面談は雑談が少なくなり、目的的な会話になりがちであると思います。面談で何を議論し、合意し、次に何をするべきなのかのストーリーをより意識する必要があるのです。このような環境下、先々まで考えるという「計画性」がより求められるようになっているのだと解釈できます。

まとめ

営業領域におけるデジタル化において、ツールや組織構造はもちろん重要ですが、その中にいる「ヒト」に目を向けることも重要です。営業職は他の職種と比較しても、成果に対するパーソナリティの影響が大きい職種です。新しいツールや組織構造の中で、最適な人材配置を行うために、このコラムがヒントになれば幸いです。デジタル化が究極的に進めば、いわゆる「販売する」という機能は不要になる可能性も秘めていますが、顧客・市場とコミュニケーションを図り、製品の改善に繋げるような機能は最後まで残るのではないかと思います。そうした職務になった時には、かなり人を選ぶ仕事になっていると想像します。パーソナリティという観点から、SHLでは引き続き調査していきたいと思います。

経営人材や経営リーダー、次世代リーダー、ハイポテンシャル人材(以下、総称してリーダーとします)など様々な単語が飛び交っていますが、組織の経営を担う人材を継続的に供給し続けることは、古来より組織が抱える永遠のテーマです。グローバル化により競争が激しくなって久しく、デジタル化により変化のスピードは更に速くなり、リーダーを取り巻く環境はますます複雑化しています。複雑化した環境において、リーダーの発掘・育成の方法はこれまでと同様で良いのでしょうか。

結論を申し上げると、リーダーが直面する「課題」は何なのかを考慮することが重要だということが当社の研究で明らかになっています。

近年のリーダーの発掘・育成における潮流

経済産業省が2017年3月に「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」という文書を公表しています。ここでまとめられた考え方は、多くの日本企業も取り入れており、世界標準の進め方といってよい考え方です。ポイントは以下の2つです。①リーダーの人材要件を明確化し、ポテンシャルを測定して早期選抜を行う。

②ポテンシャルのある人を難易度の高いポジション(タフアサインメント)に置き、飛躍的な成長を促進する。

現職における実績や行動だけでなく、リーダーとしてのポテンシャルを把握して、挑戦の機会を与える育成方式は日本企業にとって目新しいやり方に感じないかもしれません。ただ、長い時間をかけてポテンシャルを観察して全員に挑戦機会を与える事が難しくなっている現状を踏まえると、上記のような取り組みを、意図的に対象者を絞って実施していく必要があるという状況に直面しているのだと考えます。

こうした考え方の中でリーダーの発掘・育成を行う場合、1つのリーダー人材要件を設定して運用している企業が多いようです。ただ、ますます複雑化する事業環境においては、その要件に合致していてもタフアサインメントの中で成果を上げられずに、結果的にリーダーが育たないと悩んでいる企業もまた、多いように思います。

単純に1つの人材要件のみであらゆるCxOのポテンシャルが把握できるというのは現実的ではないとお感じの方も多いでしょう。

「文脈をとらえた課題」の重要性

前述のような背景を踏まえて、SHLが近年行った調査結果をご紹介します。この調査の目的は、「リーダーの成功を予測するために重要な要素を整理すること」です。全世界で80社以上、約9,000名のリーダーを対象として、リーダーの特性、業務経験、現状のパフォーマンス、置かれている環境(所属業界・仕事内容・組織風土)などの情報を収集しました。

この調査で最も大きな発見は、成功するリーダーの予測には「文脈をとらえた課題」が重要であるという点でした。具体的には、「文脈をとらえた課題」を踏まえると予測精度が3倍になることが、この調査で明らかになりました。

「文脈をとらえた課題」とは、単純な短期的課題ではなく、置かれた状況の中で果たすべき使命のことを意味しています。どのような「文脈をとらえた課題」に直面しているかを把握することが、リーダーの成功を予測することに、非常に重要な変数となっていたということです。

「文脈をとらえた課題」についてもう少し具体例をご紹介します。例えば、リーダーが自社の市場シェアが低いエリアや製品、領域を担当しているとします。そうなると、「市場シェアを拡大させることでビジネスを成長させる」ことが文脈をとらえた課題となるわけです。また、「もともと市場シェアが高い領域を担当していた場合、原価低減などのコスト競争力をつける事で利益を創出する」ことも文脈をとらえた課題の一つと考えられます。前者と後者では、リーダーが置かれている状況や対処すべき課題が異なる事がお分かりいただけると思います。

重要な「文脈をとらえた課題」は27個に集約できる

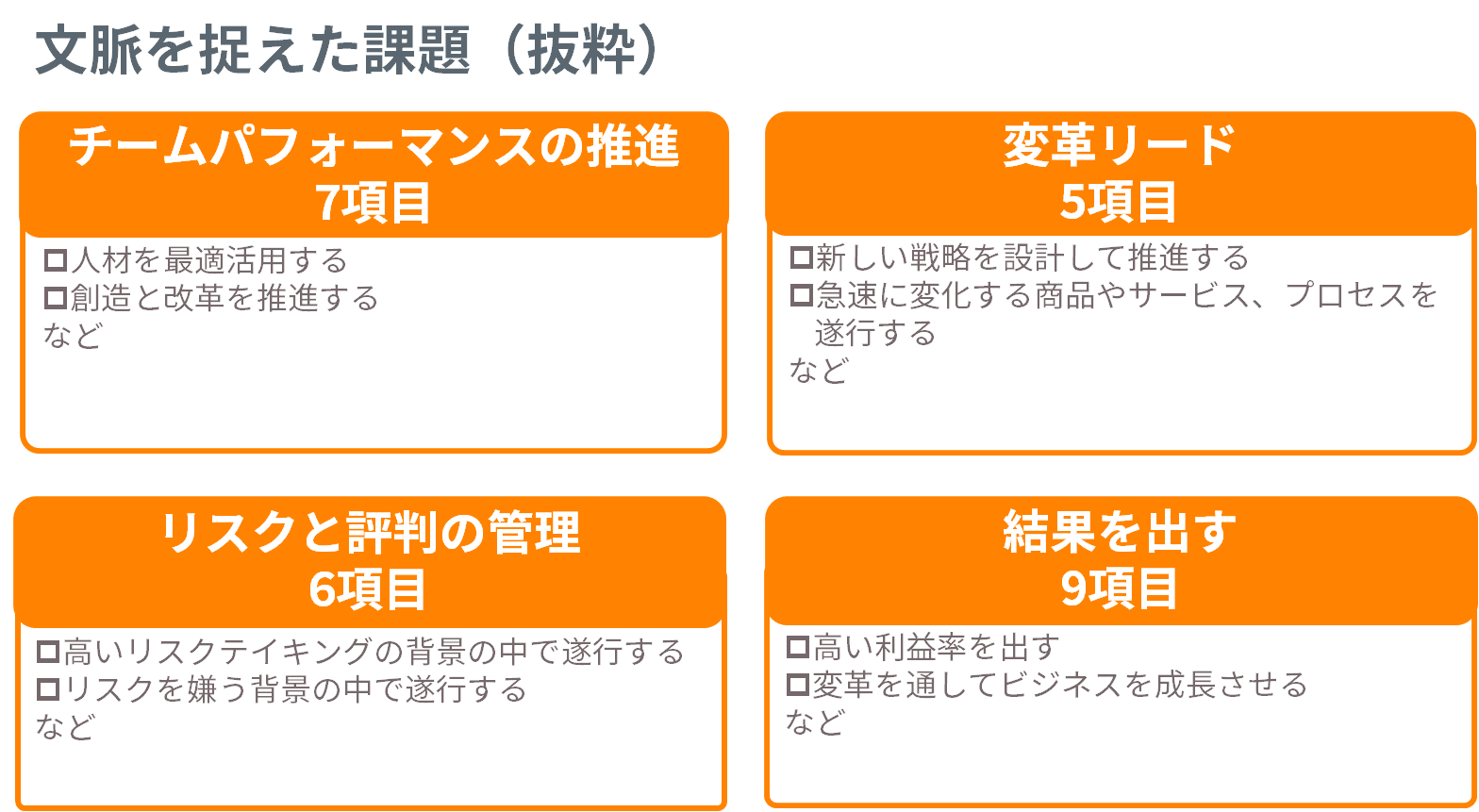

次の発見は、世の中にあふれている「文脈をとらえた課題」の中で、リーダーの成功予測において重要なものは27個に集約できるということです。重要な課題は、「チームにおけるパフォーマンスを推進する」「変革をリードする」「リスクと評判を管理する」「結果を出す」という4つに分類しています。どれもリーダーが直面しそうな課題ですが、率いる組織の状況によって直面する課題の種類と数は異なります。

網羅的に「文脈をとらえた課題」を把握するために、「外部環境」「組織」「チーム」「役割」という4つの区分で数百を超える組み合わせ調査しました。結果として、リーダーの成功に大きく影響していたものは、前述の27項目という結果でした。

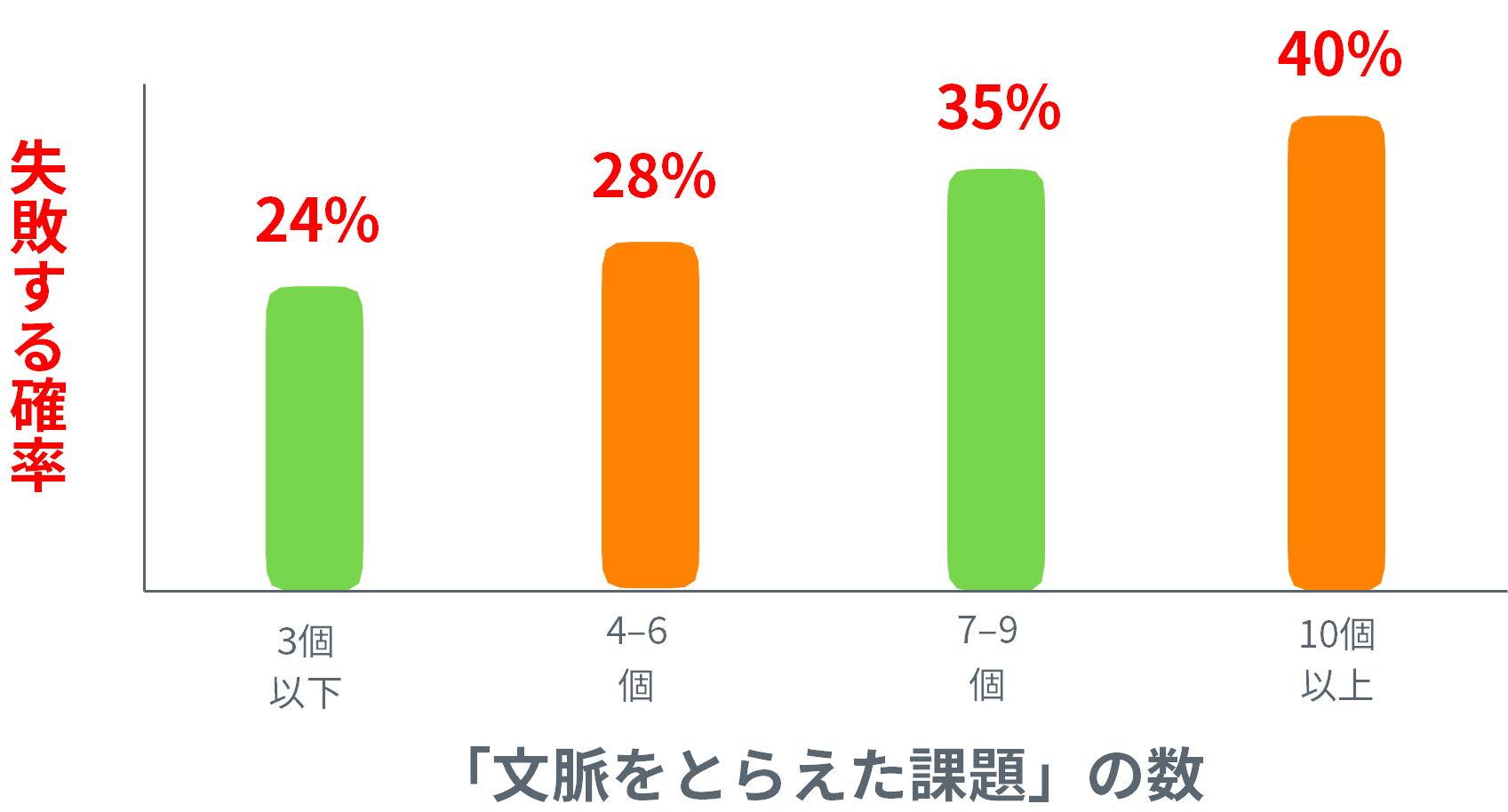

直面する「文脈をとらえた課題」の数と失敗確率は正の相関がある

今回の調査対象のリーダーは、平均して7つの課題に直面しており、その中でも25%のリーダーは9つ以上の課題に対処する必要がある環境に置かれているということでした。実はこの対処すべき課題の数が、リーダーの成功を妨げることと関係がありました。リーダーが失敗する確率は課題の数が増えれば増えるほど高まるということも発見できました。

まとめ

取締役及びその候補者のスキルや経験を外部に開示するような企業が出始めています。経営課題を解決し、事業を成長させるために多様な人材が必要であることを否定する人はいませんし、多様な経験を持つリーダーがチームとなって組織運営していく事が求められる複雑性の高い時代になってきていることを意味しているのだと思います。一方で、直面する「課題」が複雑すぎるとリーダーが成果を上げられずに、結果的にリーダーが育たないということが今回の研究で明らかになりました。課題に対処する時に、リーダーの特性上不向きであっても、課題と関連した経験をしたことがあれば失敗する確率を押さえられるということも本調査で示されていました。

皆様の組織のリーダーが直面する「文脈をとらえた課題」がどのような複雑さで、それらに対処するためには誰にどのような経験をさせるのかを考えるヒントにして頂けますと幸いです。 前編ではアセスメントにAIを活用するとどのような良い影響があるのかを述べました。後編は想定しておくべきリスクとリスクに対処するためのポイントをご紹介します。

AIを利用することの代表的なリスクは、「企業の評判リスク」「法的リスク」の2つです。

企業の評判リスク:

ソーシャルメディアの浸透により、個人の発言力は高まっています。AIによって不当に扱われたと感じる個人がいた場合、その影響は計り知れません。例えば、本人の同意がない情報をAIの学習データとして使った、本人に対して説明もなくキャリアパスをAIに操作されていた、というような事実が明るみに出た場合、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、社会的な信用問題にまで発展することは想像に難くありません。

法的リスク:

日本の個人情報保護法、EUの一般データ保護法(GDPR)など、個人の情報を取り扱う上での法整備は世界中で整備されています。特にGDPRでは、AIの活用について公平性の原則に従い、どのようなデータを活用するのかに関する十分な説明を対象者に行うよう求めています。

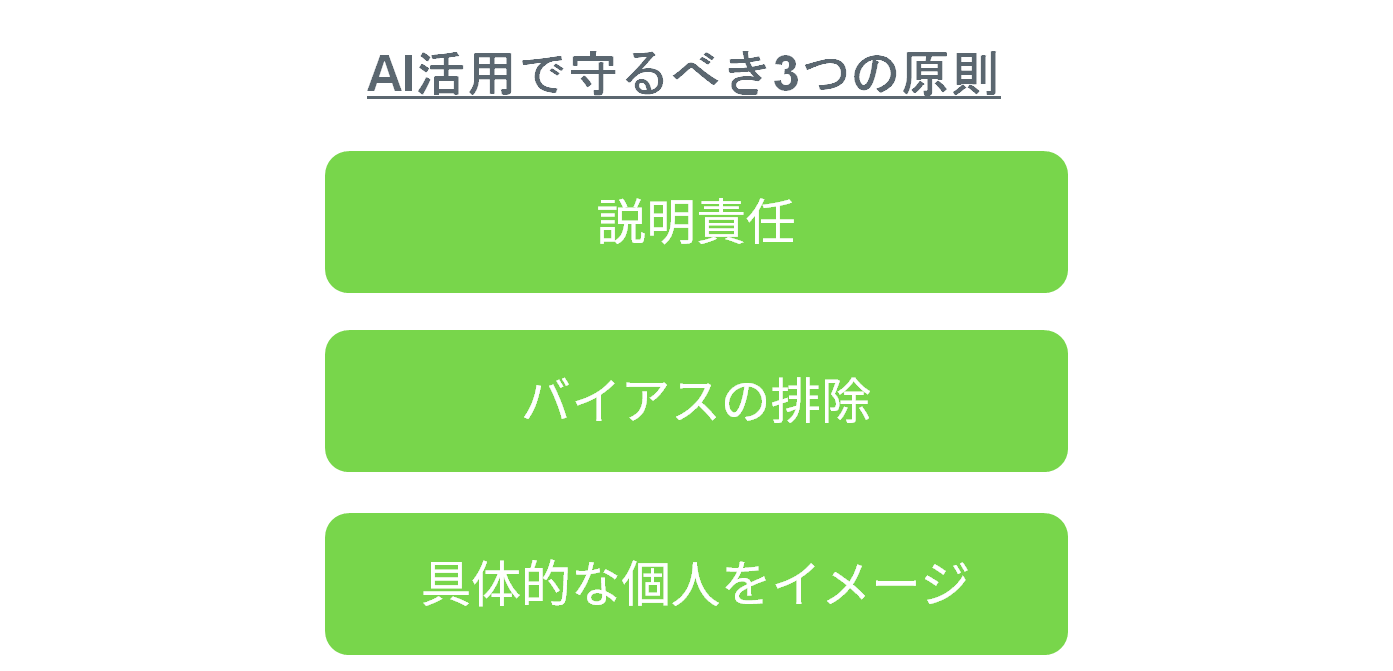

AI活用で守るべき3つの原則

1.説明できるようにする。AIによる予測モデルは複雑になりがちです。AIが大量のデータを学習すればするほど、判断の過程を人間が理解できないものになりがちです。「統計上の成功確率が高いので、異動してください。」の一言で納得する人はいませんので、判断に至った過程を説明できるように準備する必要があります。どのような変数がどの程度影響していて、概念的にも内容的にも妥当なものであることを理解してもらう必要があります。

2.既存のバイアスを排除する。

AIは人間の判断を学習します。将棋や囲碁のように勝ち負けとルールがはっきりしている中ではバイアスの入る余地はありませんが、人事的な判断には少なからずバイアスが含まれています。そのバイアスが入った情報をAIに学習させれば、偏った判断を下すAIが出来上がります。学習データの選定にあたっては、バイアスが極力取り除かれたデータを用意しましょう。

3.具体的な個人に目を向ける。

AIの活用においては、統計的な成功確率を高めることに目が行きがちです。一方で、AIが導き出した判断を受ける個人にとっては自分のキャリアや人生がかかっています。倫理的に問題ない判断になっているかを確認するだけでなく、その判断を本人に伝える時に、どういった伝え方が双方にとって有益なのかを考える必要があります。

おわりに

新しい技術を活用する時にはそれを扱う側の人間性が問われる、というのはいつの時代も変わりません。マハトマ・ガンディーが掲げていた7つの社会的罪の一つに「人間性なき科学」が存在していたことを思い出しました。多くの人の共感を呼ぶようなAIの活用の仕方を私自身模索していこうと思います。ビジネスのあらゆる場面で人工知能(以下AI:Artificial Intelligence)の活用が進み、人事領域においてもAIを活用したサービスが次々と生み出されています。それらのサービスは多種多様で、中にはAIを活用していると喧伝しているものの本質的には従来型のサービスと何ら違いが無いようなものも存在しています。人事領域でAIを活用することは大きな可能性を秘めている一方で、使い方を間違えると企業と従業員の信頼関係を大きく損なう危険性があります。

今回のコラムでは、前編と後編に分けて、AIを人事アセスメントに用いるとどのような良い事があるのかを整理した上で、後編においてはどんなリスクが発生するのか、それらのリスクを管理するために守るべき原則は何なのかを考察します。

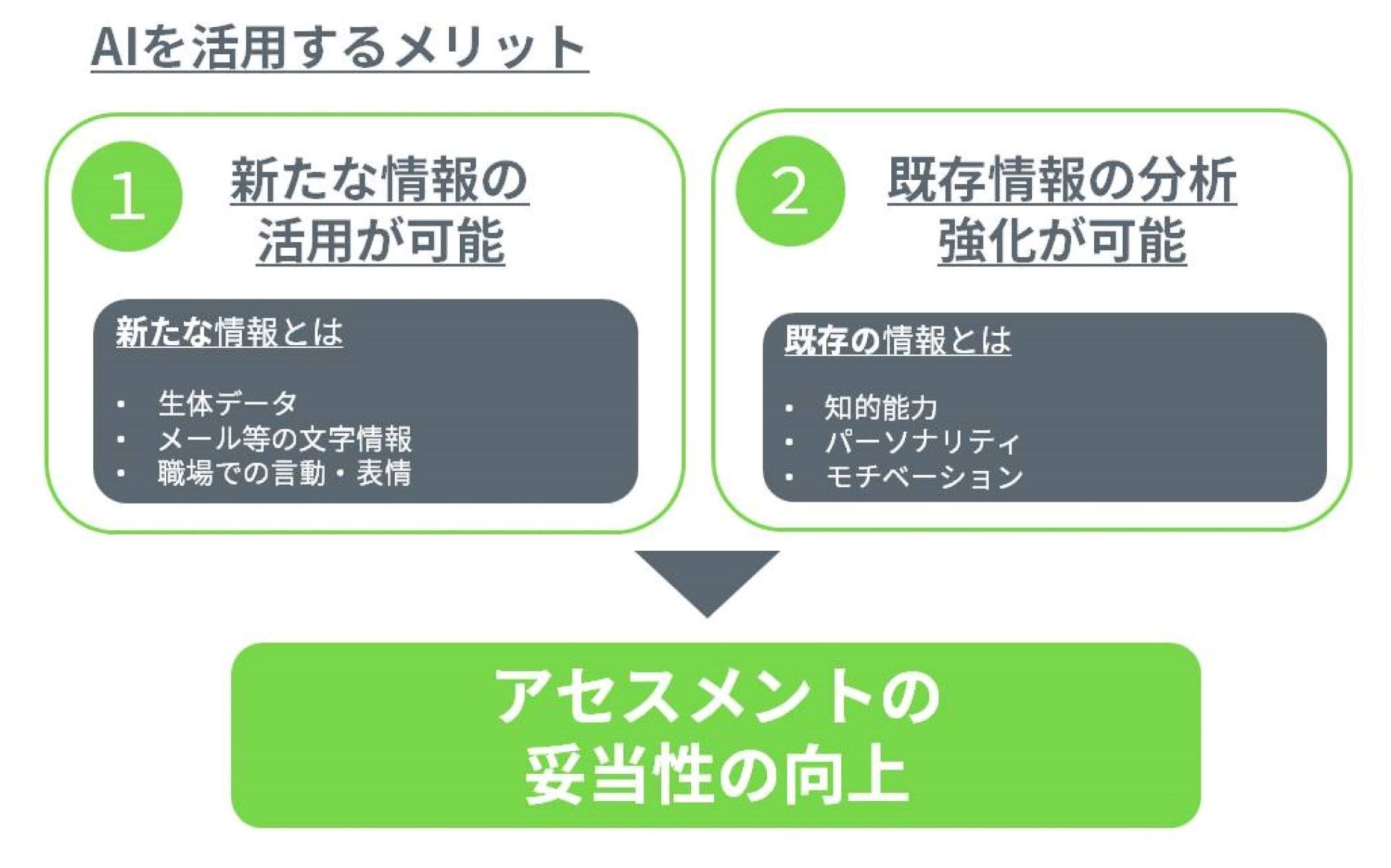

AIとアセスメント

AIという用語の定義は研究者により異なり、明確な定義を述べる事は難しいですが、「人間のように思考・判断するように、人工的に作成されたコンピュータープログラムやアルゴリズム全般」のことを指しています。2000年代から、大量のデータを用いてコンピューター自らが学習し知識を獲得する「機械学習」の発達に伴い、多様な場面で実用化が進みました。アセスメントの文脈で言えば、AIがもたらす変化は次の2点であると考えられます。

1.新たな情報の活用が可能になる

具体的には、メール等の文字情報、職場での言動・表情、生体データ等などの情報を指しています。デジタル技術の向上により多様な情報をデジタルデータ化する事が従来よりも簡単になっています。どこまでの情報を個人に紐づけて分析することが倫理的に問題ないかという議論はさておき、同僚とのビデオ会議の中で、誰が、どのような表情で、どんな発言を行い、周囲はそれに対してどのような反応であったかはすべてデータ化されており、これらの情報を基にリーダーシップ等の能力を推定する事は夢物語ではなくなりつつあります。(ただし、現時点ではしっかりとした科学的根拠を持って妥当なアセスメントができるという技術が確立されているわけではないので、後述するリスクと合わせて考えていく必要があります。)

2.既存の情報の分析能力が強化される

既存の情報とは、アセスメントで得られるようなパーソナリティ、知的能力、モチベーションなどの情報のことを指しています。既存のアセスメント情報を分析・活用する際にAIを用いることにより、従来の統計学的な分析では得られることのできなかった知見が素早く簡単に取得できるようになります。また、どの設問が測定したい能力と相関が強いのかを検証することにより、妥当性を落とさずにアセスメントの時間を短縮するような事も可能です。いずれも測定手法自体の変容というより、そこから得られる情報の有効活用をするためにAIを駆使するという事です。

AIを活用することの具体的なメリット

AIを適切に活用する事で得られる代表的なメリットは、「妥当性の向上」「バイアスの軽減」の2つです。妥当性の向上:

前述の通り、大量のデータを適切に分析する事によって、従来のアセスメントでは為し得なかった水準で人や組織のパフォーマンスを予測する事が期待できます。人を選抜・異動させる時に、「その人の新たな職務における成功確率の予測」や「その人が加入する組織の風土がどう変容するかの予測」に関する精度が向上すれば、意思決定の過程に大きなインパクトを与えます。

バイアスの軽減:

特に人が人を評価するような場合、ハロー効果に代表されるような多様なバイアスが評価結果に反映される可能性がある事はよく知られている事実です。人間の特徴ともいえる主観的な判断は有用であることも多いですが、同じ情報を同じ様に安定的に評価するという事においては明らかにコンピューターの方が優れています。「仕事はできそうだけど、なんとなく当社っぽくないので高く評価できない」なんていう評価の仕方はコンピューターには逆に難しいのです。

前編では、AIがアセスメントの実施・運用に対してどのような影響を与え、どんなメリットが生まれるのかを考察してみました。後編においては、AIが持つリスクについて言及し、リスクを抑えつつAIを活用するための原則を考えてみたいと思います。

はじめに

急速に普及したテレワークは、組織と従業員の関係性にどのような影響を与えるのでしょうか。テクノロジーの発達により、オンラインで会議を行ったり、チャットで常にコミュニケーションを取ったり、一見すると問題なく適応できていると感じる場面が多いかもしれません。短期的に見れば問題なく業務を遂行できていても、この働き方の変化が長期的に組織と従業員の関係性にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来型のオフィスで仕事をする場合とテレワークで仕事をする場合では、組織と従業員の関係性にどのような影響がでるのか、エンゲージメントという観点から考察します。

エンゲージメントとテレワーク環境

エンゲージメントとは2008年頃から欧米で研究が始まった概念であり、「組織と個人の相互信頼を基にした愛着心」のことを指します。この概念が日本で広く知られるようになったのは、2018年にギャラップ社のエンゲージメント・サーベイの調査結果が報道されたタイミングでした。エンゲージメントの高い従業員の割合が世界最下位レベル(139ヶ国中132位)であったというニュースは、それまで組織と自分を同一視して働いてきた多くの日本人にとっては衝撃的だったのではないでしょうか。

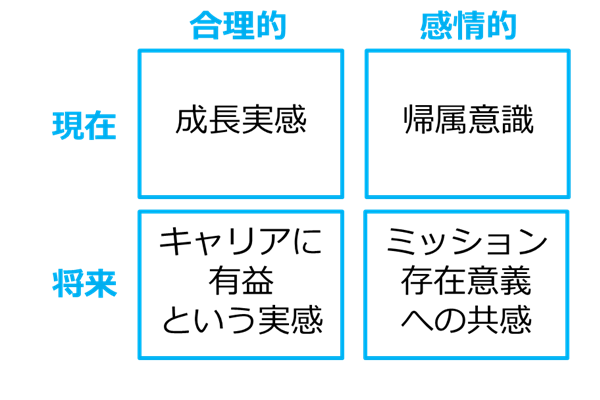

エンゲージメントは4つの領域で捉える

エンゲージメントを測定する方法には多種多様なサービスがありますが、SHLでは次の4領域を面談等で確認する方法を推奨しています。合理的(損得勘定)と感情的(好き嫌い)を現在と将来の切り口でそれぞれ確認していき、いずれの領域においても肯定的な反応を示す場合エンゲージメントが高いと判断できます。今の仕事で成長実感を持ち、処遇に満足し、所属するグループに対して帰属意識を持っていれば、現在の状況に対して肯定的とは言えます。その一方で今の会社でのこれからのキャリアに不安を持ち、会社の価値観に共感できていない場合はエンゲージメントが高いと言えません。

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感を

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感をテレワークになることによって変化することは、「言語・非言語コミュニケーションの絶対量の低下」と「空間を共有する機会の喪失」の2つです。前者については冒頭のオンラインツールを上手く活用し、意識的にコミュニケーションの場を設けることでカバーすることは可能です。一方で後者は帰属意識の低下に対して影響を与えることは自明です。「同じ釜の飯を食う」と言いますが、空間を共有することによって生まれる帰属意識はテレワーク環境においては獲得することができない要素と言えます。したがって帰属意識についてはエンゲージメントを高める要因ではなく、低下させない要因という捉え方が重要になります。

では、どのようにエンゲージメントを高めるかというと「成長実感」を覚えるやりがいのある仕事を与えることが重要です。自分自身の能力をフル活用して困難な目標を達成するとエンゲージメントが高まります。個人の能力と意欲に合った仕事をデザインし、挑戦させ、達成をサポートすることがテレワーク環境におけるエンゲージメントを高めるポイントです。

具体的にやるべき3つのこと

1.職務を明確化

プロセスではなく成果で評価することが求められるテレワークにおいて、成果定義を行うことは必須条件です。しかし、成果を定義するだけでは不十分です。その成果を生み出すためにはどのような能力が求められるのかを考える必要があります。職務についての深い理解は、誰に担当させるかを考える時だけでなく、どのようなサポートをすればよいかを判断するヒントにもなります。

2.適材適所の徹底

成長実感を得るためにはその仕事をやり切る能力(もしくは潜在能力)が必要です。苦手な仕事ほどテレワークでは後回しになり、結果的に成長実感を得ることが難しくなります。その人の能力と意欲とバランスがとれた仕事を与える必要があります。人事の視点では、適性のある人を配置することが徹底的に求められます。

3.適切なマネジメント

従業員の主体性が重要となるテレワークにおいて、1から10まで指示をするマイクロマネジメントは馴染まず、むしろ従業員のエンゲージメントを低下させる要因ともなります。マネージャーが従業員の能力について適切に理解し、本人の主体性を引き出しながら目標達成をサポートする必要があります。