更新日:2022/12/02

さて、本コラムは人的資本経営を実現するために不可欠な人材ポートフォリオをテーマとします。

経営・事業戦略にそった組織・人材戦略

人材ポートフォリオとは、組織・人材戦略に基づいた人材の地図のことです。具体的には、どこに(階層、部門、部署、地域等)、どんな人が(評価、スキル、経験、コンピテンシー、職務経験、意欲、エンゲージメント等)、どれだけ(人数、割合)いるかを示したものです。どこに、誰が、何人いるかを示すだけなら、組織図に組織ごとの人数と構成員の名前を書けばよいのですが、これでは人材ポートフォリオにはなりません。組織・人材戦略に照らして、必要な人材がどこにどれだけいるのかを把握する必要があるのです。例えば、デジタルビジネスへの事業転換を進めているメーカーが、A:デジタルビジネスを立案し牽引する人材、B:先端技術でデジタルサービスを作る人材、C:デジタルサービスを運用管理する人材、が必要と判断した場合、これら3つに該当する人材がそれぞれどの部署に何人いるかを可視化するものが人材ポートフォリオとなります。

人材ポートフォリオは、組織・人材戦略がなければ作ることができません。もちろん、組織・人材戦略を持たない企業は存在しませんが、それを明文化し、共通認識としている会社は決して多くありません。自社の組織・人材戦略を確認することが人材ポートフォリオ作成の第一歩となります。

求める人材の定義

組織・人材戦略を確認した後に行うことは、求める人材の定義です。どんな人が必要なのかについて定義します。どの程度具体的に表現するかは各企業の組織・人材戦略によって異なります。人材ポートフォリオは、採用、育成、配置の施策に関わりますので、その後の活用を意識して人材定義の抽象度を定めてください。人材情報の収集と分析

現社員が定義した人材にあてはまるかどうかを判断するための人材情報を収集します。人材情報は大まかに実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つに分類できます。それぞれについて説明します。

・実績

実績は過去の成果や功績のことです。具体的には職務経験(事業創造、海外、重点部署、マネジメント等)、業績評価、表彰歴、異動歴、保有資格、研修受講歴、研究歴、学歴、活動歴などです。

・コンピテンシー

ここでのコンピテンシーは厳密なコンピテンシー定義よりも少し緩やかです。コンピテンシーの構成要素を含み、能力、知識、スキルなどを指しています。具体的にはコンピテンシー評価や能力評価、360度評価、スキル評価、経営知識、業界知識、業務知識、社内知識、語学力などです。

・ポテンシャル

潜在的な能力や資質のことです。具体的には、知的能力、パーソナリティ、モチベーション、興味関心、価値観などです。近年ではこれらの情報に加え、健康状態や家族の状況などもキャリア観、仕事観に影響を与える重要な情報となっています。

求める人材とこれら人材情報との関連がはっきりしている場合は、収集した人材情報を集計すれば、そのまま求める人材に該当するかどうかの判断に活用できます。しかし、求める人材と人材情報との関連がはっきりしていない場合は、その関連を明確にする必要があります。

求める人材に該当する社員に共通する要素を見出したり、求める人材に該当する社員とその他の社員との違いを見出したりします。定量化された人材情報を対象にすれば、統計分析によって求める人材と関連する人材情報を明らかにできます。人材情報の分析方法については、コラム アセスメントデータ分析による人材要件定義を参考にしてください。

人材ポートフォリオのアウトプット

最終的にどのような人材ポートフォリオを作成するかについて2つの案をご紹介します。1つ目は、職種を基準とする方法です。重要職種を定義して、その職種を担うことができる人材が何名いるかを数えます。もちろん、職種を担うことができるかどうかの判定は収集した人材情報に基づいて行います。集計の単位は、全社、部門、部署など必要に応じて行います。

(例1:職種別)

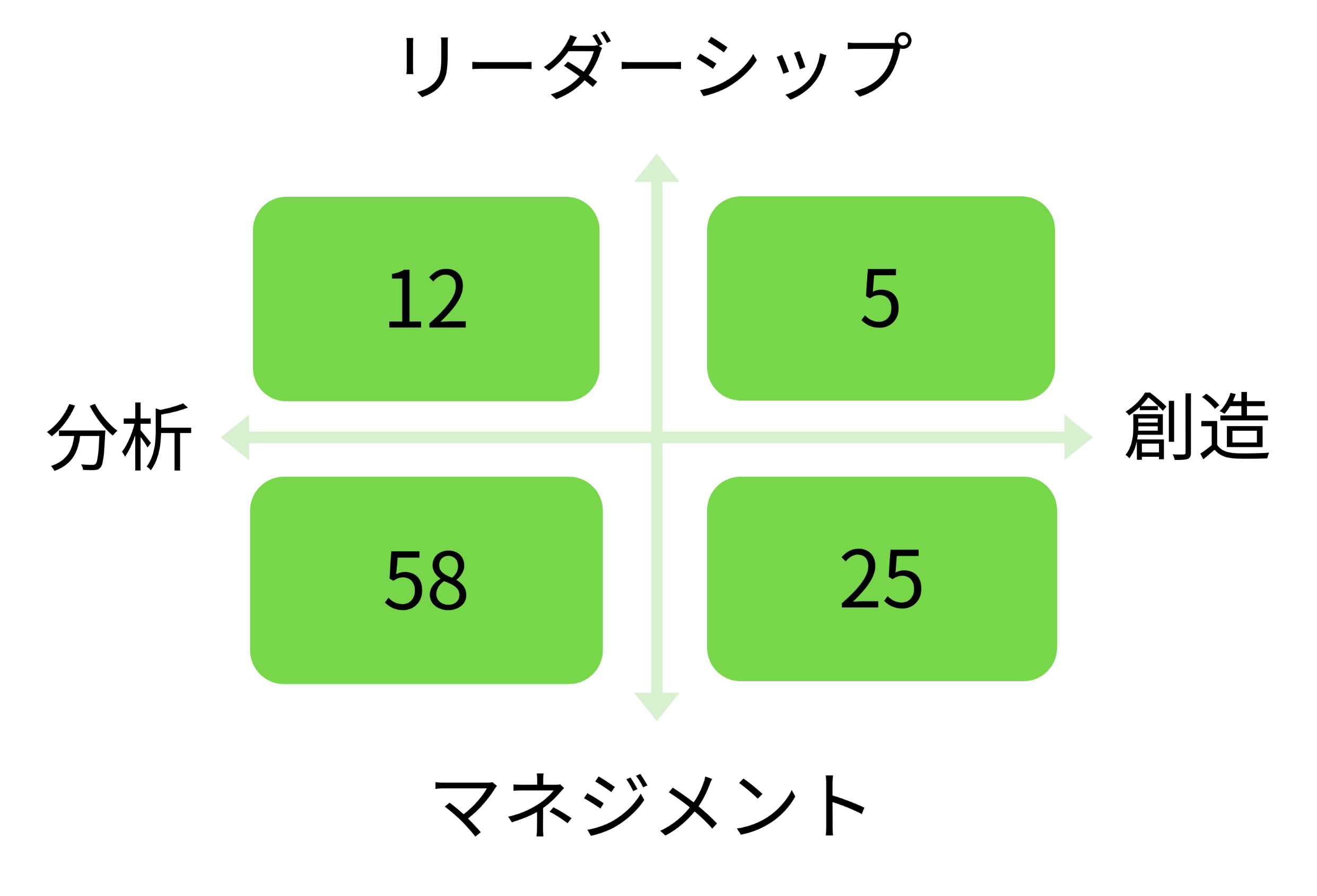

2つ目は、人材タイプを基準とする方法です。重要な人材タイプを定義して、そのタイプに該当する人材が何名いるかを数えます。多くの事業を持っており重要職種を定義しづらい企業や環境変化が速く重要職種が変化してしまう企業でこの方法が用いられます。

(例2:人材タイプ別)

人材ポートフォリオの重要性

人材ポートフォリオは現有社員を可視化する上で有用なものです。現在の状況が把握できれば、理想の姿にしていくために、どんな人材をどれだけ増やすべき(減らすべき)かがはっきりします。採用と育成の目標が明確化されるのです。また、流動化する人材をタイムリーに把握し、効果的な人事施策につなげるためにも人材ポートフォリオの重要性はさらに高まっていきます。

このコラムの担当者

清田 茂

執行役員

入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。