私がフィードバックという言葉を聞いたのは中学生の頃。エレキギターの奏法としてこの言葉を知りました。会社に入って人事テストを学び、新たなフィードバックの意味を知りました。当社の社風かもしれませんが、至る所でフィードバックという言葉が使われています。例えば、適性検査の結果を本人に返すこと、人事評価結果を伝えること、感想を述べること、助言やアドバイスをすること、反応することなど、相手から情報を得てそれに対して何かを伝える際の言葉としてフィードバックを使います。辞書(大辞林 三省堂)には「心理学・教育学で行動や反応をその結果を参考にして修正しより適切なものにしていく仕組み」と書かれていますので誤った使い方ではないと思いますが、やや使い過ぎであることは否めません。

近年、フィードバックは部下育成の手法として認識されるようになり、フィードバックのスキルはマネジャーにとって不可欠なものになりました。

このコラムではパーソナリティ検査を用いたフィードバックについて説明します。少しでも皆さんにフィードバックを身近に感じていただければ幸いです。

パーソナリティ検査のフィードバック

どのような目的で検査するかに関わらず、受検者に検査結果をフィードバックするべきであるというのが当社の考え方です。

- 情報を返す

検査結果を受検者に伝えます。フィードバックをする人が評価をしたり、自分の価値観を交えたりせず、検査結果を客観的に伝えます。 - 情報を得る

返した情報に関して実際の行動や考え方を質問します。検査結果を受検者の具体的な行動や考え方に関連付け、さらに掘り下げていくことで受検者についての理解を深めます。 - 情報を与える

得られた情報からフィードバックを行う人の解釈を伝えます。フィードバックの目的にそって受検者にとっての利益(受検者の気付き、問題解決のきっかけ、意欲形成、業績改善、キャリア開発、ストレスコーピングなど)につながる対話や情報提供を行います。

パーソナリティ検査のフィードバックでフィードバックを担当する人は以下の3つのことを行います。

フィードバックの目的

- 部下理解(パーソナリティ、コンピテンシー、価値観、適性など)

- 能力開発

- キャリア開発

- 意欲形成

- コミュニケーション活性化

- エンゲージメント向上

- ストレスマネジメント

パーソナリティ検査のフィードバックは様々な目的で行われます。一般的な目的は以下の通りです。

フィードバックの考え方

フィードバックはパーソナリティ検査のトレーニングを受けた人のみが行えます。

フィードバックセッションでは、受検者もフィードバック担当者も、受検者に意識を集中します。パーソナリティ検査の結果、受検者の口から語られる行動とその背景、フィードバック担当者の観察している受検者の言動を統合し対話することで受検者に対する理解を広げ深めていきます。

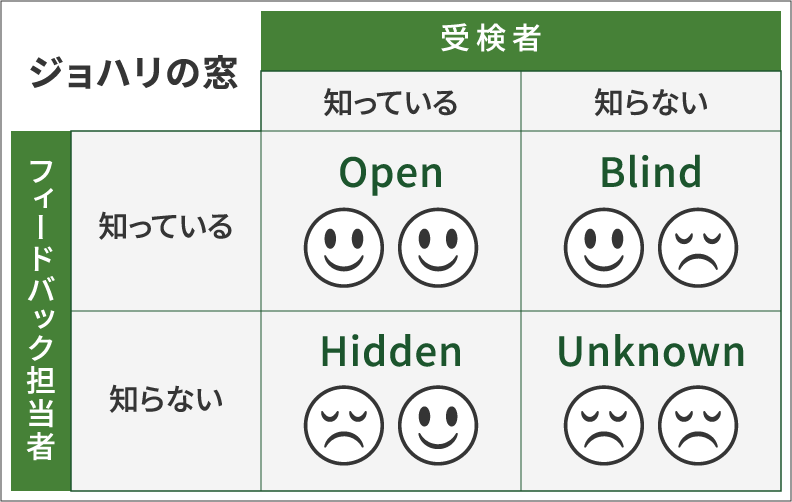

ジョハリの窓における開かれた窓を広げてゆくのです。

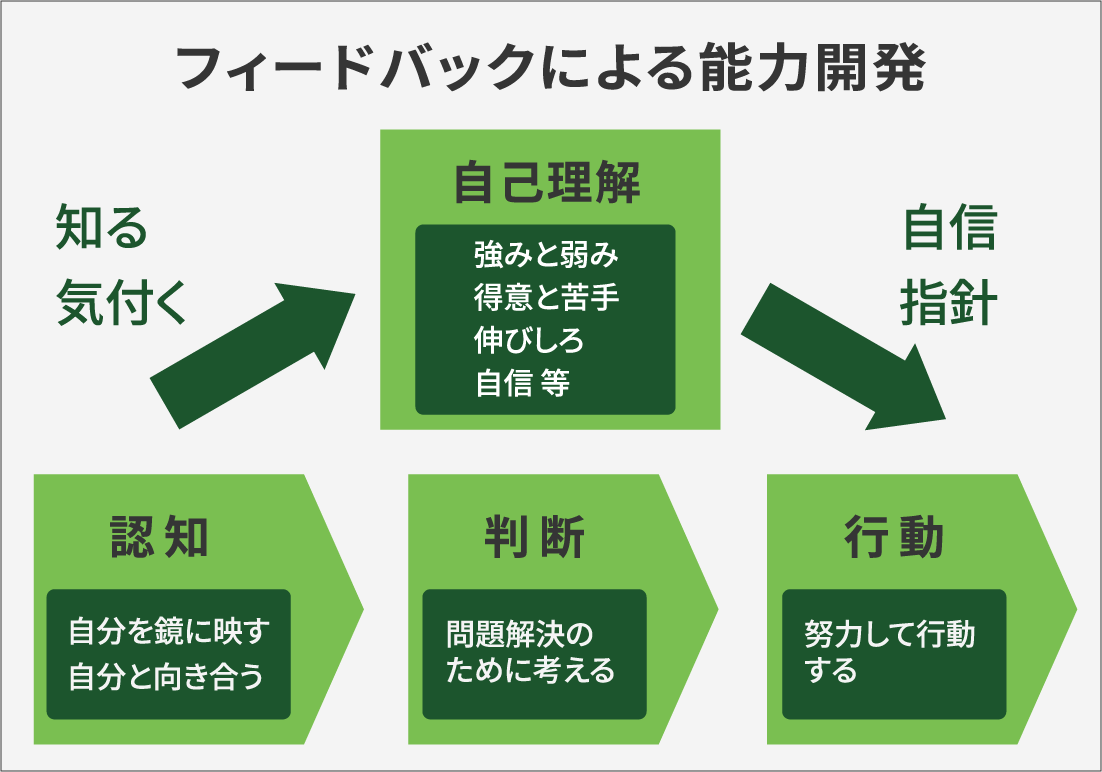

また、能力開発など部下に行動変容を促すセッションにおいては、受検者に自己理解を促進することで認知と判断を進め、行動のための意欲形成を行います。認知においては、自分の強みや弱み、職務上の問題点やより高いパフォーマンスが見込める点などを認識します。判断においては、能力開発のターゲットと方法を決めます。行動はあくまで仕事の実践において行うものですので、フィードバックセッションでは行動の物理的心理的な環境整備を行います。

フィードバック担当者は、検査結果やその解釈を伝えることで受検者に気付きを促し、対話により理解を深めてもらい、見出されたことを受け止められるよう支え、行動の仕方を共に考え、行動のための意欲形成を行います。

フィードバックにおける姿勢

- 客観的であること

結果の説明に偏りがでないよう自分の価値観による判断を避けなくてはいけません。受検者に対する自分の気持ちに注意を払い、常にニュートラルな気持ちでいることが重要です。 - 受検者の感情に敏感であること

受検者が冷静に結果を正しく認識できるよう受検者に気を配り、適切な対話を進めてください。 - 受検者を支える勇気を持つこと

受検者がフィードバックによって浮き彫りになる問題点や感情的に受け入れづらいことに直面することを支えてください。問題を避けるようなフィードバックはフィードバックの効果を失わせることになります。 - オープンであること

結果を隠すことなく率直に伝え、参加を促してください。同じ目標に向かって協力し合える関係作りが大切です。

フィードバックを行う人は常に以下の点を心がけてください。

フィードバックセッションの導入

- セッションの目的

はじめにフィードバックの目的を説明し、受検者にフィードバックに対する期待を確認します。目的を共有することでフィードバックへの参加意欲を高めます。 - 機密性

受検者が冷静に結果を正しく認識できるよう受検者に気を配り、適切な対話を進めてください。 - 所要時間

セッションの時間を伝えます。通常は1時間から1時間半必要です。 - 進め方

結果に基づく質問や対話をすることを説明し、受検者にも積極的に質問や情報提供してもらえるよう参加を促します。 - 受検者の職務内容

受検者の過去から現在の職務内容について尋ねます。職務の概要を知っていることでフィードバックにおける対話が円滑になります。 - パーソナリティ検査についての説明

OPQを使用する場合、自己申告の検査であること、能力ではなくパーソナリティのスタイルを反映していること、3つの側面(人との関係、考え方、感情エネルギー)を30因子で測定していること、得点は偏差値で日本人成人一般が比較グループになっていること、統計誤差などを説明します。 - 受検状況

受検した時の感想やどのように回答したかを尋ねます。

フィードバックセッションの導入部分では以下の点について受検者に説明し、情報を収集します。

フィードバックセッションでの因子説明

フィードバックにおける検査結果(因子得点)の説明の仕方について述べます。

因子を説明する順番として、上から一つ一つ行う方法、事前の読み込みに基づき関心を持っている部分から行う方法、基準となるコンピテンシーに関連する部分から行う方法などがあります。順に説明をしていると繰り返しに飽きてくることがあります。その場合はどのような結果であったかを質問してみるといいでしょう。受検者が参加しているという実感を持ちやすくなります。

次に因子得点の伝え方です。OPQの場合は主に標準点と呼ばれる10段階の偏差値が表示されます。「あなたの説得力は10点です」というよりも「あなたは人を説得したがる傾向が極めて強いです」と表現します。得点を伝えても受検者にはどのような特徴なのかを理解できませんし、点数が高いほど優れており、低いほど劣っているといった誤解にもつながる可能性があるからです。伝えたいのは得点ではなく、どのような傾向がどの程度あるかです。検査によって表示される得点尺度は異なりますので、尺度に応じた表現を使って説明してください。

質問の仕方、掘り下げ方

- 短く簡潔な質問

- オープンな質問

「はい」「いいえ」で答える質問ではなく、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を質問してください。 - 掘り下げの質問

具体的な情報を引き出すための質問には、話を促す質問(例:とても興味深いです。もっと聞かせてください。)、拡大する質問(例:それで次に何が起こったのですか。)、明確にする質問(例:その時、具体的には何を行ったのですか。)などがあります。 - 比較する質問

因子得点が表す傾向を明らかにしたい時に有効な質問です。(例:あなたが人を説得する場合としない場合の違いは何ですか。) - 一つの質問

一度に複数の質問をすべきではありません。フィードバックは記者会見ではありませんので、慌てず一つ一つ質問し、回答を確認しながら進めてください。 - 因子を関連付ける質問

因子を関連付けると活き活きとした人物像を表現でき、受検者に対する理解が進みます。この関連付けが実際の職務行動に結びつくかどうかを質問してください。この質問が成功すると検査結果は単なる得点ではなく豊かな意味を持った情報となります。 - 意味を探索する質問

因子得点の意味する傾向が職務にどのように関連しているかを直接質問します。(例:周囲の人に影響をおよぼしたいという性質は仕事でどのように役立ちますか。)

フィードバックにおいて因子得点と現実の行動を関連付けることは重要であり、なおかつフィードバック担当の質問するスキルが求められます。以下のような質問を心がけてください。

このコラムの担当者

清田 茂

執行役員

入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。