公開日:2024/10/04

複雑すぎるスキルフレームワークは異動や昇進の障壁に

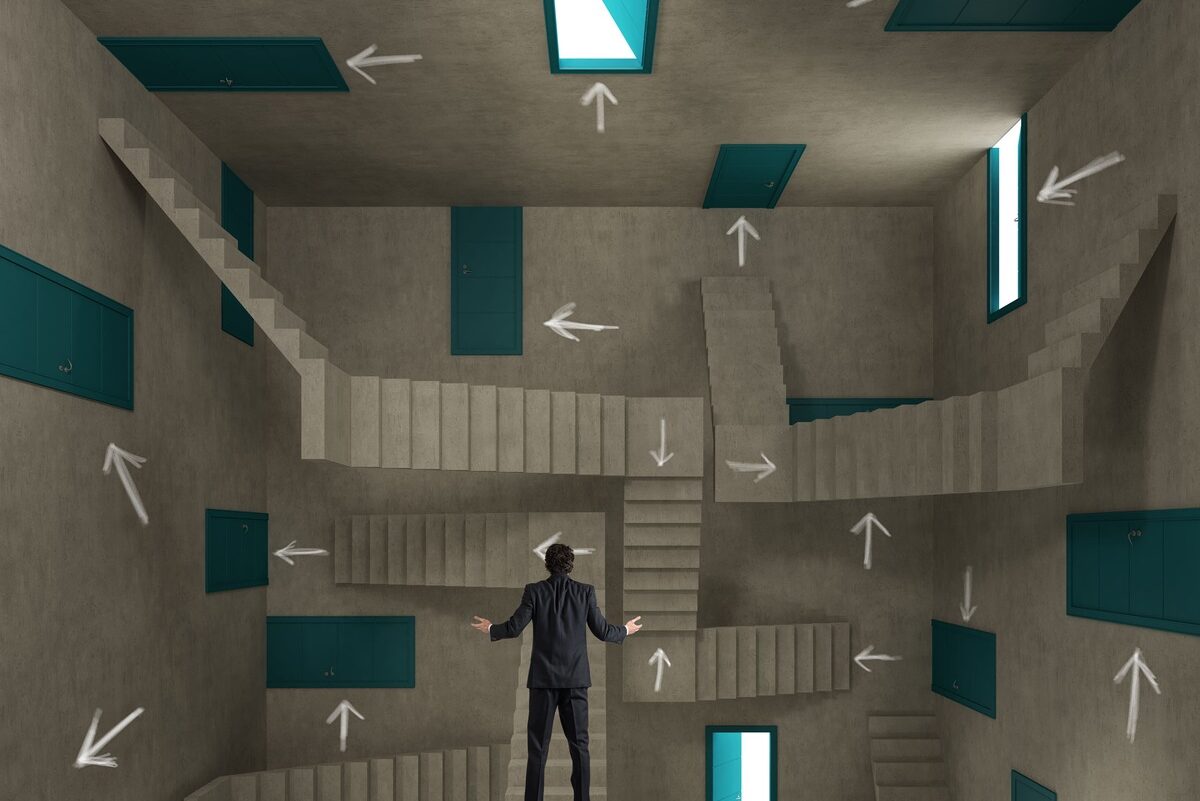

タレントマネジメントにスキルを導入する狙いは、従業員の流動性を促進し、組織内のさまざまな役割への移行を支援することです。目標は、従業員が既存のスキルを活用し、組織のニーズに合わせて新しいスキルを開発でき、柔軟な労働力を生み出すこと。しかし、複雑で面倒なスキルのフレームワークは、多くの組織にとってかえって足かせとなっています。例えば、調達部門の社員が経理部門への異動を希望しているとします。すると、現在不足している20のテクニカルスキルという気の遠くなるようなリストに直面します。この複雑さは、従業員を圧倒するだけでなく、組織内での潜在的な流動性も阻害します。前進する道筋が見えるのではなく、乗り越えられない壁が見えてくるのです。解決策は、フレームワークを単純化すること。

職種群を超えて明確に定義された一貫性のあるスキルのフレームワークは、真のスキルベース組織の基礎を築くのに役立ちます。

クリティカルシンキング、データ分析、分析的推論などの中核となるトランスファラブルスキル(Transferable Skills:移行可能なスキル)に焦点を当てることで、従業員は新しい職務に移行できる可能性を認識できます。これら基礎的なスキルは、テクニカルスキルの学習と開発(L&D:Learning & Development)のリソースを活用することで、より円滑な異動が実現し、組織の機動性も向上します。

手探りで進めると、不正確なスキル測定に

スキルのフレームワークが確立されたら、次に重要なステップは、組織内にどのようなスキルが存在するかを理解することです。スキルギャップを特定し、そのギャップを埋めるための戦略を策定することは、L&D、採用、異動に関する意思決定をする上で不可欠な情報となります。残念なことに、多くの組織は自己申告によるスキルデータに大きく依存しており、客観的な現実よりも個人の認識を反映した不正確で不完全なデータであることが多いです。

推測のスキルデータの増加により、網羅性は向上しましたが、正確な意思決定に必要な厳密性はまだ不足しています。スキルの状況を真に理解するためには、組織は客観的なスキル評価に目を向ける必要があります。

アセスメントは、従業員の能力開発プログラムや業績評価に組み込むことができ、従業員の能力をより正確に把握することができます。アセスメントデータは、研修ニーズの特定から戦略的採用の計画まで、タレントマネジメントに関する情報に基づいた意思決定を行う上で、非常に貴重なものとなります。

リスキリングを可能にするポテンシャルに目を向けず、不確実な未来への備えが不十分に

技術の進歩や市場の要求が絶えず変化する世界では、将来のスキルニーズを予測することは困難であり、特にテクニカルスキルにおいてはなおさらです。この不確実性から、競争力を維持するためには、スキルアップとリスキリングへの継続的なアプローチが必要となります。このような不確実性の中にも、普遍的に価値のあるスキルは存在します。例えば、素早く学習する、変化に適応する、達成しようと努力する、など。これらは、リスキリングを可能にするポテンシャルとして新しい組織や業務にスムーズに移行できる人材の特定に役立ちます。従業員が迅速に学習し、新たな課題に適応できるようにすべく、組織はこれらソフトスキルを優先すべきです。

継続的に学習し、適応する文化を育成することで、組織は従業員を将来に備えるだけでなく、変化に直面したときのレジリエンス(回復力)を高めることもできます。

おわりに

「スキルベース」は最近注目されるキーワードのひとつですが、解きほぐしてみると、組織として押さえるべきポイントは決して新しいものばかりではありません。コラムで紹介したスキルフレーム(馴染みのある表現に言い換えると人材要件定義)の簡素化、アセスメントを活用した正確なスキル測定の徹底、リスキリングを可能にするソフトスキルの重要性は、いずれも当社が以前からお伝えしていたポイントです。持続可能なスキルベース組織の構築は、組織・仕事と人を客観的に把握し続ける取り組みにより実現可能です。

このコラムの担当者

水上 加奈子

マーケティング課 課長

入社以来10年以上にわたり、HRコンサルタントとして大手企業を中心に採用要件定義、人材データ分析、選抜・昇進プロセスの設計、リーダー育成研修に従事。数多くの人事業務の課題解決に携わる。2016年には「イノベーション人材のパーソナリティ」をテーマに、産業・組織心理学会にて論文発表を行う。 2020年、マーケティング部門の立ち上げに際し現職に就任。現在はチーム責任者として、ウェビナーやコラム、ホワイトペーパー等のコンテンツ制作を通じ、科学的根拠に基づいたHRソリューションの発信を統括している。国家資格キャリアコンサルタント。