本コラムでは、ミドルマネジメントを取り巻く現状を整理し、組織・人事が効果的にミドルマネジメントを強化する方法についてご紹介します。

ミドルマネジメントとは

ミドルマネジメントとは、組織内で経営層と現場社員をつなぐ中間管理職を意味します。主に部長や課長などが該当し、組織の目標達成やメンバーの育成のために様々な手段を講じて対応する(manage)という役割が期待されています。近年、ミドルマネジメントの重要性はますます高まっています。人事担当者を対象としたある意識調査1では、50%が「ミドルマネジメントの能力開発」が最重要課題と回答し、他の項目を押さえて首位となりました。組織の持続的成長と競争力強化のためには、ミドルマネジメントの戦略的な発掘や育成が不可欠であり、その重要性は今後さらに増していくと予想されます。

疲弊するミドル達

上記のように組織・人事からミドルマネジメントへの期待感が高まる一方で、現場のミドルマネジメントの過重負担が深刻な社会問題となっています。あるアンケート調査2によれば、ミドルマネジメントの約95%が「他の役職と比べて負担が大きい」と回答しており、負担感の主な要因として「部下の業務のフォロー」「上司、経営陣とのコミュニケーション」「部下とのコミュニケーション」等が挙げられています。これは、彼らが上司と部下の間で板挟みになっている現状を如実に表しています。さらに、別の調査3では、一般社員の77%が「管理職になりたくない」と回答しています。理由としては、以下が挙げられます:

- 責任の重さ

- 業務量の増加に見合わない報酬

- 自身の適性への不安

- 専門性の喪失懸念

では、このような状況を打開するために、組織・人事はどのように課題解決に向かえばよいのでしょうか。その第一歩は、ミドルマネジメントの本質的な役割と適性について、組織・人事とミドルマネジメントの双方が共通認識をもつことにあります。

ミドルマネジメントを強化するには

人事担当者から頻繁に聞かれる問題の一つに、「優秀なプレイヤーをミドルマネジメントに昇進させたものの、期待通りの成果が得られていない」というジレンマがあります。この問題の核心は、プレイヤーとミドルマネジメントの役割の本質的な違いにあります。- プレイヤー: 個人の成果に焦点を当て、自身の業務を遂行する

- ミドルマネジメント: 組織全体の成果に焦点を当て、部下やチームを通じて目標を達成する

一方で、先に見た通りミドルマネジメントの多くは過重負担に陥っています。いたずらに研修を増やすことは、かえって彼らの学習意欲を減退させてしまう恐れもあります。1on1や傾聴トレーニング等といった解決策に一足飛びに向かうのではなく、ミドルマネジメントの置かれている現状を組織・人事が正しく理解し、彼らの心理的な準備を支援する姿勢を示していくことが大切です。

「今いるミドルマネジメントをどのように育成するか」に加え、もう一つ重要な視点があります。それは、「組織の成果を最大化するために誰をアサインすべきか」という視点です。SHLグローバルの調査結果によると、現在高い業績を上げているプレイヤーのうち、上位職で成功する可能性のある人材はわずか7分の1にすぎません。これは、明らかにミドルマネジメントにはプレイヤーとは異なる適性(職務の成功や組織への適応に影響を与える性質)があることを示しています。

優れたマネジャーを発掘するためには、現在の役割における評価情報だけでなく、上位層に必要な潜在能力(ポテンシャル)を持っているかを明らかにするものさしが必要です。アセスメントを活用することで、こうしたポテンシャル情報を簡便に取得することが可能になります。当社はミドルマネジメント向けのアセスメントツールも様々持ち合わせておりますので、ご関心がある方はぜひお問い合わせください。

おわりに

ミドルマネジメントの強化は、いまや組織の持続的成長と競争力向上に不可欠な重要課題です。課題解決に向けて、ミドルマネジメントの心理的な支援と適切なアサインメントの両立が組織・人事にはますます求められてくるでしょう。実はかくいう筆者も、ミドルマネジメントに足を踏み入れたばかりの若輩者です。大きな役割の転換に戸惑うこともありますが、ミドルマネジメントとは本来、部下が輝くためのサポートができ、組織にも貢献できる幸せな仕事です。まずは自身が生き生きとしたミドルマネジメントになれるよう、日々精進してまいります。

¹ONE人事 人事部門の役割と人材マネジメントに関する意識調査(2024年9月)

²スタメン 中間管理職の負担に関する調査(2024年11月)

³JMAM 管理職の実態に関するアンケート調査(2023年4月)

はじめに

Candidate Experienceは応募者/候補者体験と呼ばれ、採用プロセス全体を通じて感じる経験や印象のことを指します。企業の求人を見つける段階から、応募、面接、内定、さらには不合格になった場合の対応に至るまでのすべてのやり取りやプロセスを含みます。人材確保が厳しくなる中で、どの企業にとっても応募者体験の重要性は増しています。また、応募者は、Xなどをはじめ、さまざまなデジタルプラットフォームで自身の面接体験を共有しており、その発信の数は増えています。SHLグループは、独自のAIを活用して応募者の公開レビューを収集し、40万件以上のテキストデータを分析しました。その調査結果から採用プロセスにおける応募者体験にフォーカスしたヒントをお伝えします。

応募者にとってポジティブ/ネガティブな体験とは?

40万件以上のテキストデータから、ポジティブまたはネガティブだった応募者体験が明らかになりました。それぞれ上位10個の体験は次のとおりです。〇ポジティブ体験

- 面接官は職務要件に関連した質問をした。

- 面接官は会社について、またその一員として働くことがどのようなものかを話した。

- 面接の各段階が想定されたスケジュール内で実施された。

- 応募者は面接官に質問する機会があった。

- 採用担当者は、採用プロセスの段階について明確に説明していた。

- 面接官は学歴や職務経歴に関する質問をした。

- 応募者は採用プロセスでのパフォーマンスについてフィードバックを受けた。

- 採用担当者は対応が迅速で効率的だった。

- 採用担当者は仕事内容や役割の要件について十分な知識を持っていた。

- 面接官は、応募者の回答を引き出すために適切な問いかけとフォローアップの質問を行った。

×ネガティブ体験

- 採用担当者は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 面接官は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 採用担当者が応募者との連絡を突然断ち、コミュニケーションがなくなった。(いわゆる「ゴースティング」)

- 面接が直前にキャンセルされた、またはほとんど説明がなくキャンセルされた。

- 面接官が遅れて面接に参加した。

- 面接官が職務要件について十分な知識を持っていなかった。

- 採用担当者が、応募者に対して採用プロセスの進捗を適切に共有しなかった。

- 求人情報が誤解を招く内容だった、または実際の職務内容を正確に反映していなかった。

- 面接官が面接中に集中しておらず、注意が散漫だった。

- 面接官がウェブカメラをオフにしていた。

採用担当者が気を付けること

採用担当者は応募者が採用プロセスのすべての段階で最初に接触する人物であり、常に応募者に最新の情報を提供する責任があります。採用プロセス(求人票作成からお互いの期待の理解までを)について採用担当者と採用する現場のマネジャー間で強力なパートナーシップを築いてください。職務要件はあるペースで変化します。現場は求める具体的な役割内容と理想的な人物像について最もよく理解しており、採用担当者が古い仮定を持ち続けると、応募者が辞退する原因となる可能性があります。

また、選考の各段階で、意思決定を行い応募者に伝えるためのスケジュールもすり合わせが必要です。コミュニケーションのタイミングやその方法になんらかの問題がある場合、詳細を検証して改善します。

以下の点を押さえましょう。

- 採用プロセスの各段階を明確に説明できること

- 効率的で迅速な連絡を心掛けること

- 職務要件や役割期待について十分な知識を持っていること

面接官が気を付けること

面接官は、従業員として、会社のブランドのアンバサダーであり、組織の文化や価値観を体現する人たちであるべきです。面接官のトレーニングにより、面接官が自信を持って一貫して面接に臨めることができます。採用基準を理解して面接官が適切に面接を行うことは当たり前と思うかもしれませんが、実際は注意点がいくつかあります。職務分析で特定された職務に関連する能力を理解し、適切な質問を投げかけて一定の基準で評価すること、またボディランゲージや積極的な傾聴などの態度などです。以下の点を押さえましょう。

- 応募者の貴重な時間を、配慮を持って取り扱うこと

- 面接官が、組織や、その一員であることがどのようなことかについて伝えること

- 応募者が面接官に質問する機会を持つこと

面接プロセスで気を付けること

採用プロセスでは、正確な職務内容や情報を提供すること、応募者に対して選考スケジュールを明確にすること、進捗状況を適宜共有すること、そしてフィードバックを提供することが欠かせません。面接のプロセスでは以下の点を押さえましょう。

- 面接の各段階が想定通りのスケジュールで実施すること

- 応募者に採用プロセスでのパフォーマンスをフィードバックすること

- 各面接がしっかりかつ細やかに行わること

おわりに

この調査結果から、応募者体験は採用担当者と面接官の行動や態度が直結していることが分かりました。応募者の声の中には、「自社では当たり前に実施している/そんなことは起こりえない」と思うものもあるかもしれません。しかし、一定のスケジュールの中で行う新卒採用だけでなく、同時並行で行われるインターンシップや様々な部署でスピーディに随時進んでいく中途採用など、自社で行われる採用活動のあらゆるタッチポイントが応募者体験を形成する要素になっています。このことを改めて認識し、今回のコラムが採用に携わるすべての人が関わる採用活動の点検を行うヒントになれば幸いです。従業員はあらゆる組織の生命線ですが、2025年は「リベンジ退職」がトレンドになると予測されています。¹「リベンジ退職」とは職場で評価されない、燃え尽き症候群、職場へのエンゲージメントの低下などのネガティブな経験に反応して従業員が仕事を辞める傾向です。多くの業界で人材不足が依然として蔓延し、採用とスキルアップのコストが増加する中、従業員の定着は今年すでに多くの組織にとって重要な優先事項となっています。リベンジ退職のリスクを最小限に抑えるために、人事は何ができるでしょうか。

本コラムでは、従業員エンゲージメントに着目し、SHLグループのブログ記事から従業員エンゲージメントで得られるメリットとエンゲージメントを維持する方法を抜粋してご紹介します。

従業員エンゲージメントの主なメリット

エンゲージメントの高い従業員とは、勤務先の会社を大切にし、社会全体の利益のためにパフォーマンスを発揮する意欲が強く、仕事と職場の両方に献身的な従業員のことです。エンゲージメントの高い従業員はどのような貢献をしてくれるのでしょうか。- 欠勤率の減少と定着率の向上 エンゲージメントは、従業員の定着率と出勤率に大きな影響を与えます。エンゲージメントの高い従業員は、会社に留まる可能性が 31% 高く、期待を上回る可能性も 31% 高くなります。²

- 生産性と収益性の向上 従業員のエンゲージメントが高い場合、生産性と収益性が大幅に向上します。最近の労働力レポート³ によると、従業員のエンゲージメントが高い企業は、エンゲージメントが低い企業に比べて収益性が 23% 高く、販売生産性レベルが 18% 高くなります。

- 顧客ロイヤルティと満足度の向上 従業員のエンゲージメントは、顧客体験に直接影響します。顧客対応を行う企業は、チームのエンゲージメントが高い場合、顧客ロイヤルティ(忠誠心)とエンゲージメントが 10% 増加すると報告しています。顧客は、単に形式的に仕事をこなしているベンダーと比較して、自分の仕事に心から自信を持っているベンダーのエネルギー、情熱、熱意をすぐに感じ取ることができます。

エンゲージメントの低下による経済的影響は、エンゲージメントの低下が世界経済に約 8.9兆ドルの損失をもたらし、世界の GDPの9%を占める³ことを示しています。

従業員エンゲージメントを育む戦略

- モチベーションリソースを理解する 従業員のパフォーマンスの原動力を理解することで、これらの動機をチームや組織の目標に合致させる適切なプロセスを設計・構築できます。これにより、優秀な人材が自分にとって重要な領域で報酬や評価を受けられるようになります。モチベーションリソースを理解することは、採用から後継者計画まで、従業員のライフサイクル全体にわたる意思決定の役に立ちます。

- マネジャーに焦点を当てる マネジャーはエンゲージメントスコアの変動の 70% を占める可能性があり、マネジャー自身のエンゲージメントが高いと、部下のエンゲージメントも高くなる可能性が高いのです。歴史的に、優れたマネジャーのスキルは「ソフトスキル」と捉えられてきました。現在「チームの一体感を促す」や「難しい決定を下す」などのスキルを定量化して測定できるようになっています。これらのスキルは技術的なスキルと共にマネジャーの全体的なスキルセットの重要な部分を形成しています。不適切なマネジャーに遭遇した人なら誰でも知っているように、技術的なスキルのみで昇進させると、マネジャーのスキルセットに大きなギャップが生じることがよくあります。スキルと行動を包括的に把握するための適切なツールを用意することで、チームのエンゲージメントを高めることができる適切なマネジャーとリーダーの採用と育成が可能になります。

- 人材を育成する 10 人中 7 人が、学習によって組織とのつながりの感覚が向上すると回答しています。人材の既存のスキルを把握し、スキルの強みとギャップを見つけることは、ほんの始まりにすぎません。このデータを使用すれば、適切なスキル開発のツールとリソースに投資し、従業員が自らの学習の旅を進められるよう支援することができます。

- エンゲージメントの測定と維持 エンゲージメント戦略の有効性を確保するには、エンゲージメントレベルを定期的に測定して評価することが重要です。定期的な調査を実施し、生産性指標を分析し、離職率を監視することで、エンゲージメント施策の影響について貴重な洞察を得ることができます。

人事部門のリーダーは社内異動を推進しますが、成長だけでは十分ではありません。従業員はキャリアアップを望み、成長が認められることを望んでいます。キャリアパスをマッピングし、部門間の社内異動をシンプルにすることで、人材を高く評価し、ポテンシャルの発揮を支援していることを示すことができます。これにより、従業員は組織に長く留まり、組織の支持者になるように動機付けられます。

おわりに

2025 年に向けて、従業員エンゲージメントの重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。エンゲージメントは、組織に利益をもたらす具体的な行動になります。これらの戦略を実行し、前向きな職場環境の構築に重点を置くことで、組織は生産性の向上、従業員の定着率の向上、顧客満足度の向上など、従業員のエンゲージメントが高いことから得られる数多くのメリットを享受できます。

t検定とは

t検定とは、2つの集団(標本)の平均値の差に意味があるかを検定する方法です。t検定にはいくつか種類がありますが、本コラムでは独立した2つの集団を扱う「対応のないt検定」におけるスチューデントのt検定について説明します。例えば、採用における募集方法を変更した際に、昨年の応募者集団と比べて今年の応募者集団に期待した変化が見られているかをOPQで確認する場合や、育成方法を検討するために高業績者とその他社員の違いをOPQで明確化したい場合などで活用できます。

2つの集団(標本)の平均値を単純に比較して異なっていたら良いのではないか、と思われるかもしれません。しかし、標本である以上、その差には必ず偶然のばらつき(サンプリング誤差)が含まれています。このばらつきの影響で、実際には母集団に差がないのに、標本データだけを見ると違いがあるように見えることがあります。そのため、統計的に有意な違いがあるかどうかも含めてデータを評価することで、より的確な施策を打つことができるようになります。

z検定とt検定の違い

z検定もt検定も「平均値の差に意味があるか」を調べる方法ですが、次のような違いがあります。z検定

- 母集団のばらつき(分散や標準偏差)が既知の場合に用いる。

- 標本サイズが大きい場合に適している。

- 例: OPQ得点は大規模な受検者集団で標準化されており、母集団(一般集団)の平均(5.5)と標準偏差(2)が分かっています。このように、比較対象となる母集団の統計量が既知の場合に、標本の平均値との違いを検定する方法がz検定です。

t検定

- 母集団のばらつきが未知で、標本データから推定する必要がある場合に用いる。

- 標本サイズが小さい場合に適している。

- 例:OPQ得点の母分散は既知ですが、観測された標本のサイズが小さい場合、母分散ではなく標本分散を利用して推定した方が適切であり、t検定を使うのが望ましいです。

このように、母集団の情報がどこまで分かっているか、標本サイズが十分かどうかによって、z検定とt検定の使い分けが必要になります。次に、具体例を用いて詳しく説明していきます。

高業績者とその他社員の比較

企業Aでは開発部門500人(高業績者=100人、その他社員=400人)における業績をあげるべく、育成方法を検討したいと考えています。育成担当者は高業績者とその他社員の違いを「問題解決力」にあるのではないかと考えていますが、データから明確化するために、開発部門500人からランダムに150人(高業績者=30人、その他社員=120人)を選択してOPQを実施することにしました。統計的検定における帰無仮説と対立仮説

高業績者とその他社員とでは「問題解決力」の平均が異なると予想している場合は下記の仮説になります。- 帰無仮説:

- 「問題解決力」における高業績者の母集団平均とその他社員の母集団平均の差は0である

- 対立仮説:

- 「問題解決力」における高業績者の母集団平均はその他社員の母集団平均より高い(または低い)

その差は誤差か

OPQ結果より、高業績者30人の「問題解決力」の平均は7.677、標準偏差2.031、その他社員120人の「問題解決力」の平均は5.611、標準偏差2.062でした。高業績者の母集団平均とその他社員の母集団平均の差が0であれば、高業績者の標本30人の標本平均とその他社員の標本120人の標本平均の差も0となるはずですが、標本から得られた値は0ではなく2.066です。この2.066が母集団から標本がランダムに抽出されたことによる誤差(標準誤差)と判断するのかどうかを計算していきます。

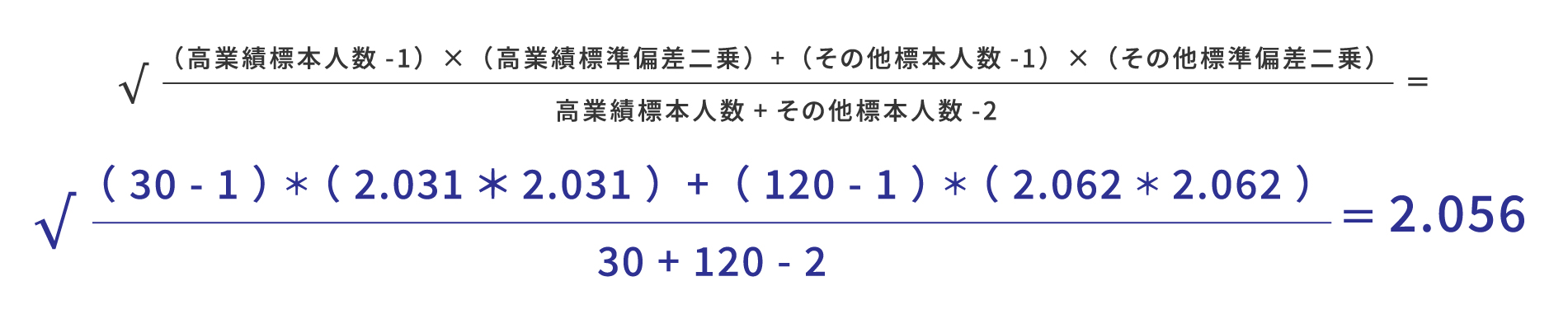

標準誤差の算出

t検定では、2つの標本のばらつきを統合して標準誤差を計算します。これは、2つの標本の平均値の差を検定する際に、各標本のばらつきがどの程度であるかを考慮するためです。なぜなら、データがばらついている標本では平均値の差を見つけにくく、逆にデータがまとまっている標本では敏感に差を検出できるからです。また、標本サイズが大きい標本は「より正確な情報を提供する」と見なされるため、ばらつきを統合する際には、各標本の分散を標本サイズに応じて加重平均(重み付け)します。これにより、より信頼性の高い標本が差の検出において強調されます。

上記式は、各標本の分散(標準偏差を二乗したもの)を標本サイズに応じて加重平均していることを意味しており、算出された値は統合標準偏差です。

この値に√1高業績標本人数 + 1その他標本人数をかけたものが標準誤差になります。

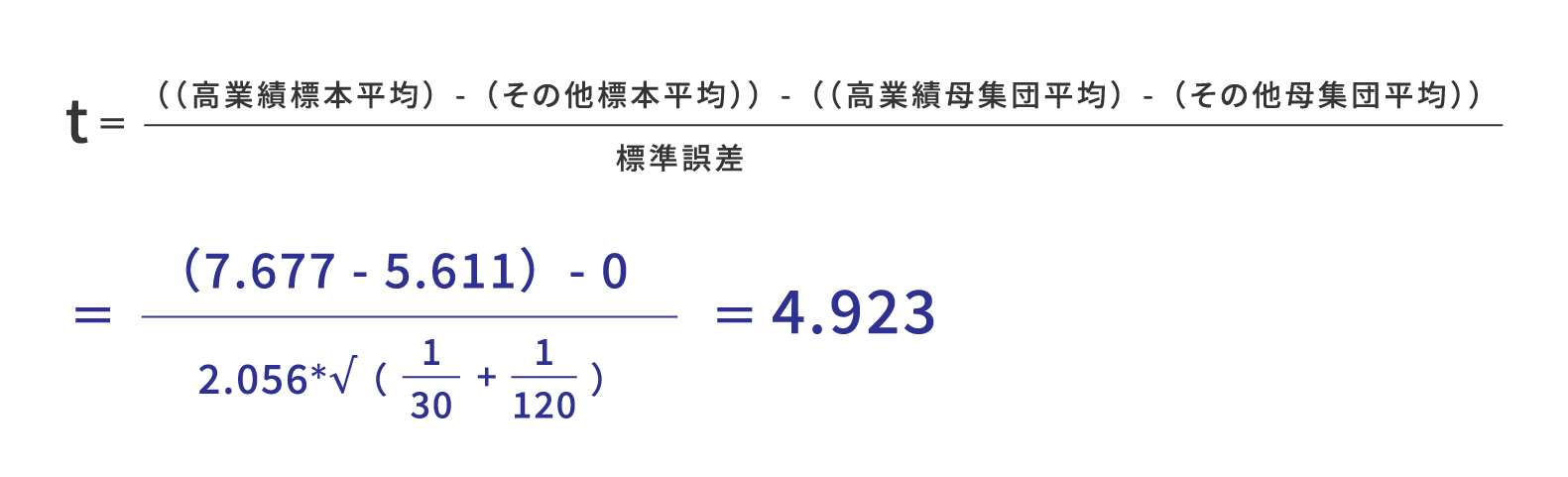

t値の算出

t値とは、帰無仮説(高業績者の母集団平均とその他社員の母集団平均の差は0である)を基準に、標本データ(高業績者標本平均とその他社員標本平均の差)が、その仮定された差(0)から標準誤差の単位でどれだけ離れているかを算出する指標です。t値が大きいほど、標本データが帰無仮説から大きく離れていることを示し、帰無仮説が棄却される可能性が高まります。

t分布表の自由度148、5%棄却域の値(両側検定の場合2.5%で1.976)よりも大きいと帰無仮説は棄却されます。上記は4.923ですので、帰無仮説は棄却されます。(※自由度=(30-1)+(120-1)=148)

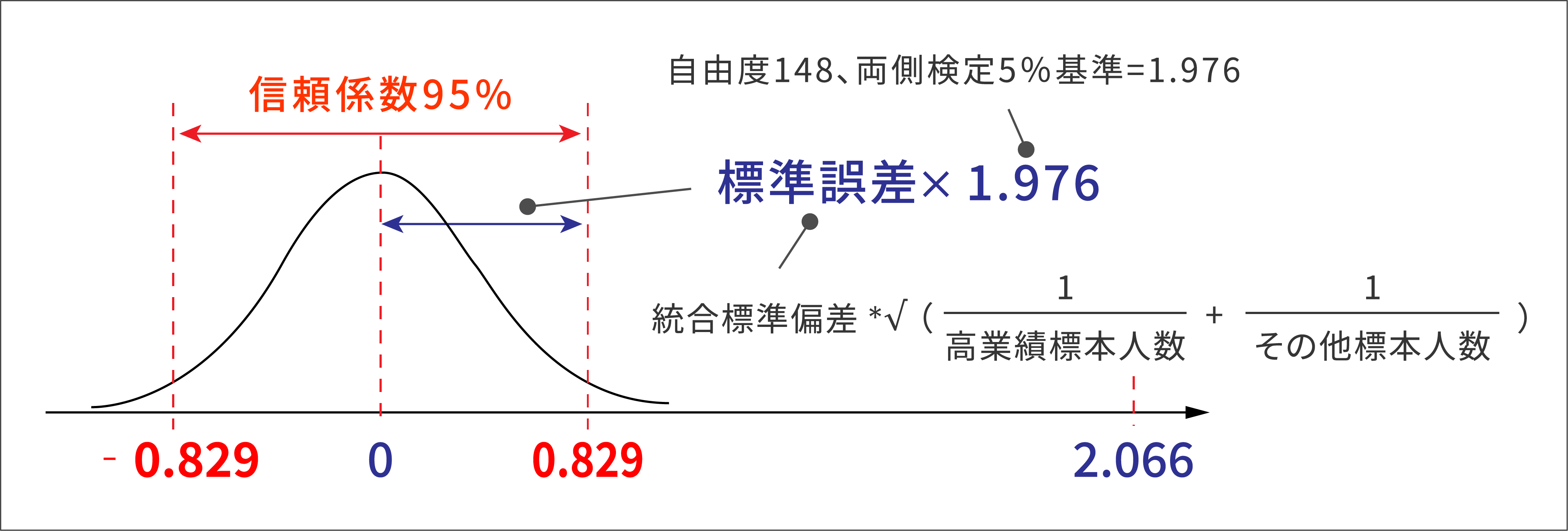

イメージとして捉える

検定統計量の計算としては上記のものになりますが、イメージとして分かりやすくするため、下記に信頼区間と合わせた図を載せます。高評価者の標本30人とその他社員の標本120人が同じ母集団(差が0)から抽出されたのであれば、下記のような信頼区間になりますが、標本平均値差は2.066で区間内に入っていません。よって、帰無仮説は棄却されます。

おわりに

上記例では、高業績者はその他社員と比べて「問題解決力」が統計的に有意に高い(=誤差による差ではない)ことが明らかとなりました。よって、「問題解決力」に関連した育成を行っていこうという判断ができるようになります。実際には、統計的に有意でも、実務的に意味のある差かどうかといった点や、定性的な情報も含めて育成方法については検討していくことになると思いますが、「統計的に有意であるかどうか」は課題に対する解決策の判断に有効な手段の1つだと思います。タレントの中居正広氏と女性とのトラブル報道に端を発する問題をめぐり、フジテレビは1月27日2度目の記者会見を行いました。10時間を超える異例の会見で私が感じたことは、経営トップの判断、言葉、行動により会社はいとも簡単に崩壊してしまうということでした。改めて経営トップの判断力の重要性を認識するとともに、いつ何時でも経営陣を刷新できるよう後継者を準備しておくこと、つまりサクセッションプランはすべての企業の最重要課題であると強く認識しました。

今回の問題はサクセッションプランの必要性を社会にはっきりと示す事例になりました。

経営陣の能力は企業に大きな影響を与えます。今回は経営幹部の判断がフジテレビの信用を失墜させ、会社崩壊の危機に追い込みました。

SHLのグローバルな調査では、CEOの後任探しが難航すると平均18億ドルの株主価値を失い、さらにCEOの指名が長期化すると業績が悪化すると指摘されています。今回の場合、社長の交代は円滑に行われましたが会長の後任は不在のままです。これはサクセッションプランが不十分であったことの証左と言えます。そしてこの体制はフジテレビの業績にさらなる悪影響を及ぼすでしょう。もし、会長不在が何ら影響を及ぼさないとしたら、今まで会長職を設けていたことの妥当性が問われます。

経営陣の刷新が絶対必要とは思いませんが、今回経営陣を総入れ替えしなかったことと後継者の準備が不十分であったことは関連していると考えます。

サクセッションプランの前提となるもの、経営陣の理想とビジョン

昨今、日本ではサクセッションプランを導入する大手企業が増えています。導入企業には共通の問題意識があります。さらなる成長のため、生き残りのため、経営を改革する必要に迫られているという点です。新しい事業を作り育て、経営を刷新する必要がある。だから、新しい理想とビジョンを実現するリーダー候補を選び育てるのです。

つまり、サクセッションプランは企業を存続させるために円滑な経営陣の引継ぎを行うためだけの手段ではなく、より高い理想、大きな目標に向かって企業を成長させるための手段とも言えます。

理想とビジョンを示すことができない経営陣にとってサクセッションプランは邪魔なものに映るでしょう。自らの権力維持を危うくするための取り組みに他ならないからです。

コンテクストとは

サクセッションプランを考えるにあたって「コンテクスト」について説明します。

コンテクストとはリーダーが活動する文脈的な環境、課題と言ってもいいでしょう。SHLはこれを4つ要素(役割、チーム、組織、外部環境)で捉えています。同じ企業であってもリーダーの役割によって異なる課題を持っています。つまり、コンテクストが異なるのです。各リーダーポストのコンテクストを知ることで、各ポストで直面する課題を乗り越える能力と経験を持つ候補者が誰であるかをきめ細やかに特定できるようになります。

このコンテクストを発見するためにSHLはグローバルリーダー9000名に対して3年間をかけた研究を行いました。この研究の結果、リーダーを登用する際にコンテクストを考慮すると、コンテクストを考慮しない時に比べて4倍以上の確率で正しい人材を登用できることがわかりました。また、製品、戦略、チーム、組織など何百のコンテクストの中から、どの階層のリーダーにおいてもパフォーマンスに影響を与える27のコンテクストを発見しました。

リーダーの成功に影響する27のコンテクスト

SHLがリーダーの成功に影響を与える27のコンテクストを4つの分野に分けました。

- 1. チームのパフォーマンスを推進する

- 2. 変革をリードする

- 3. リスクと評判をマネジメントする

- 4. 結果を出す

全27のコンテクストについてはコラム「リーダーシップコンテクストの選び方~サクセッションプランの実践」をご覧ください。

加えて、人材の特徴(パーソナリティ)がどのようなコンテクストに影響を及ぼすかを突き止めました。つまり、個人のパーソナリティとコンテクストとの適合度を見ることで、リーダーの成功の予測精度を大幅に向上させたのです。リーダーポストのコンテクストを特定すれば、候補者の中からそのポストで最も成功する可能性が高い人を選抜できます。不確実な未来に対応するため我々は複数の戦略上のシナリオをもっています。このような場合、戦略シナリオごとにリーダーとして最適な人材を準備することができます。コンテクストを用いることで不確実な未来に対応し、複数のシナリオを想定した後継者の準備が可能となります。

コンテクストを選ぶ

今回の会見で、清水賢治新社長の選任理由はフジテレビの編成、経営企画、他社、持ち株会社とオールラウンドな経験があること、と説明がありました。他の候補者との比較や決め手となった個別的な事情の説明はありませんでしたし、その点を質問する記者もおりませんでしたので、詳細な検討内容は不明ですが、現在の危機的状況を打開できるリーダーシップを持っていることが理由として述べられていなかったことに一抹の不安が残ります。

27のコンテクストの中から、私が考えるフジテレビ経営陣の現在のコンテクストは以下の7つです。

- 変革をリードする

- 新しい戦略を立案し、推進する

- 不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

- 頻繁なリーダー交代に適応する

- リスクと評判をマネジメントする

- 人や業務の安全とセキュリティを確保する

- 対外的に組織を代表する

27のコンテクストの中ですべてのリーダーのパフォーマンスに悪影響を及ぼすものが4つあるのですが、そのうちの2つがフジテレビ経営陣のコンテクストに含まれます。その2つとは、頻繁なリーダー交代に適応する、不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する、です。これらのコンテクストに直面するリーダーの多くが実際にパフォーマンスの問題に悩まされています。ましてや既に逆境にいるフジテレビの経営リーダーですから、これらから道は茨の道であることは確実です。

おわりに

今回のフジテレビ問題ははからずも多くの企業に経営リーダー選抜の重要性を深く考えさせる機会となりました。VUCAの時代の経営リーダーは、今まで経験したことのない想定外の問題に対応し、新しい課題を遂行していくことが求められます。

私たちは日本企業が新しいリーダーを発掘し、育成するためサクセッションプランに貢献いたします。

ルール設定の意義と課題

採用活動日程に関するルールの必要性について、多くの企業がその重要性を認識しています。2026年度のルールでは、広報活動は3月1日以降、選考活動は6月1日以降、正式内定は10月1日以降とされ、一定のガイドラインを提供しています。しかし、こうしたルールが早期化や長期化を完全に抑制するには至っていません。 2024年度の調査によると、企業の採用活動がルールよりも早期化している傾向が明らかになっています。特に、外資系企業においては2月以前に内々定を出す割合が約5割に上るなど、国内企業との差が際立っています。この早期化は学生にとって情報収集や準備の期間を短縮させる一方で、学業や卒業研究への影響も懸念されています。

インターンシップの役割拡大

2022年6月に「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正され、2025年卒以降の学生を対象とした採用活動は、学生と企業のマッチングを促進する手段としての役割が強まっています。実際、2024年夏に実施された2026卒学生向けのインターンシップでは、5日間以上の長期インターンシッププログラムを新たに開催する企業や受け入れ人数を拡大させる企業が増加傾向にありました。インターンシップの参加によって、学生は職場での実践経験を通じたキャリア選択が可能となり、企業は適切な人材を採用できる可能性が高まります。ハラスメント問題への対策

内々定を条件に他社への就職活動を断念させる「オワハラ」を行う企業は今も存在しています。 近年「オワハラ」の一種として、内定を承諾することに保護者の同意を強要するといったケースもあると指摘されています。政府はこうした行為の防止を目的とした指針の周知徹底を進めていますが、企業、大学、行政が一体となった対策が必要です。2026卒採用に向けた展望

2026年度の採用活動は、早期化する動向を抑制しつつ、学生の学習時間の確保とキャリア形成支援を両立させるための調整が求められています。また、企業側も長期インターンシップや、コース別/職種別採用や初期配属先の確約といった多様な採用プロセスの活用を通じて、より良いマッチングを目指すことが期待されます。政府、企業、大学の三者が協力し、学生にとっても企業にとっても最適な採用活動の在り方を模索していくことが今後の課題です。参考:就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」

はじめに

DEIとは、Diversity(多様性), Equity(公平性)and Inclusion (包括性)の略語です。ビジネス上で重要な課題とされるDEIですが、SHLのグローバルタレント調査で、取り組みを強化していると回答したのはわずか5社に1社でした。DEIの施策は今や道徳的な義務以上のものと考えられます。従業員のパフォーマンス、定着率、会社の評判、そして長期的な組織の成功にプラスの影響を与える戦略的な意思決定事項です。今回のコラムでは、SHLグループのホワイトペーパーから一部抜粋し、DEIがもたらす組織へのメリットとタレントマネジメントの実践について解説します。

DEIの定義

まず、本コラムでのDEIの定義を確認します。定義は過去の記事から引用します。- Diversity(多様性):その人自身をユニークにする特徴。DEI施策は、組織がサービスを提供する集団の多様性を、職場に反映することを目指しています。

- Equity(公平性):公平性とは、偏りがなく公正であることです。公平性と平等の違いは、平等はすべての人に同じリソースまたは機会を与えることに焦点を当て、公平性はすべての人に同じ結果に到達するために必要なリソースと機会を与えることに焦点を当てていることです。丘に植えられた木から2人がリンゴを収穫しているところを想像してみてください。両方の人に同じ高さのはしごを与えると、上り坂に立っている人はリンゴに手が届きますが、下り坂に立っている人は手が届きません。これは平等です。どちらの人も同じはしごを受け取りました。公平性は、下り坂に立っている人に長いはしごを与え、両方の人がリンゴに手が届くように必要なリソースと機会を与えます。

- Inclusion(包括性):組織の方針や慣行すべてにおいて、組織内の人々が「意見を聞いてもらっている」と感じる職場を作ることです。組織内の人々に「すべての人々を気遣い、耳を傾け、配慮している組織で働いている」と感じさせることが、DEIの施策の最終目標であり、最も難しい部分です。

DEIの施策がどのように組織の成果に貢献するか

- 人材の確保と維持 DEIに取り組む組織は、求職者にとって魅力的な存在となり、企業の評判や優秀な人材への訴求力を高めます。ひいては、従業員の定着率向上や、離職率の低下による雇用コストの削減につながります。インクルーシブな職場環境は、従業員が価値を感じられるようにし、エンゲージメントや仕事満足度、そしてロイヤリティの向上を促進します。

- イノベーション、創造性、意思決定の改善 多様なチームが多様な視点をもたらし、課題解決における創造性とイノベーションを促進します。インクルーシブな環境は、オープンなコミュニケーションと多様な視点への配慮を促し、バランスのとれた意思決定プロセスにつながります。

- 市場と顧客の理解 多様な人材が市場や顧客の理解を深め、その結果、より幅広い消費者層に対応する製品やサービスを生み出します。これらは、最終的に企業の競争力を高めます。

- グローバルな視点 多様な労働力から得られるグローバルな視点は、特に重要です。グローバル市場で事業を展開する企業にとって、文化の違いを乗り越え、多様な市場のニーズを理解するのに役立ちます。

- 企業の評判 ダイバーシティとインクルージョンを優先することは、社会的責任に合致し、企業の評判を高め、社会意識の高いステークホルダーに訴えかけます。

- チームワークとコラボレーションを強化 インクルーシブな組織文化はコラボレーションとチームワークを促進します。社員が自分のアイデアや意見を気軽に共有することで、チームワークが向上し、より効果的なコラボレーションや問題解決につながります。

タレントマネジメントにおけるDEIの実践

DEIを実践する施策をいくつかご紹介します。インクルーシブな採用プロセス

採用の初期段階でブラインド採用プロセスを採択することで、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を最小限に抑えることを目指せます。ブラインド採用プロセスとは、採用の過程で応募者の個人的な情報(名前、性別、年齢、出身地、学歴、写真など)を隠して評価する方法です。そのほか、様々なターゲットに向けたジョブフェアに参加したり、多様な人材を惹きつける団体と提携したりするなど、多様なソーシングチャネルを活用することも寄与します。また、求人票で偏見のない言葉を使用すること、特別なニーズがある人々に対応する計画を立てること、多様な面接官をアサインすることも考慮すべきです。リーダーシップ開発とトレーニング

インクルーシブなリーダーシップ文化を育むために、組織はリーダー向けにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や異文化への理解など、テーマを絞った研修プログラムの継続的な実施が必要です。また、少数派グループから優秀な人材を発掘し、育成するためのメンターシップ機会をリーダーが提供できるようにすることも必要でしょう。業績評価の透明性

業績評価における透明性の促進は、公正なパフォーマンスマネジメントの実践につながります。明確に定義された客観的な評価基準は、従業員の貢献や成果に基づいて公平に評価される環境作りを支援します。インクルーシブなオンボーディングプログラム

メンターをアサインする、異文化を含む他者理解に関する研修を提供する、重要なリソースにアクセスできるようにするといったオンボーディングプログラムを準備すべきです。新入社員が最初から大切にされている、自分が一員であると感じることができます。従業員同士のコミュニティ(Employee Resource Groups)の設立

従業員リソースグループ(ERGs;Employee Resource Groups)と呼ばれる従業員のコミュニティを設立し、サポートします。つながりや多様な意見を言えるプラットフォームを提供することで、包括性をさらに強化します。コミュニティは、例えば女性やLGBTQ+など、共通の背景や経験を持つ他の従業員とつながることを可能にします。定期的なサーベイ

組織は、従業員の経験や認識に基づいて戦略を適応させ、改善を重ねるため、DEIに関する定期的なサーベイを実施することが望ましいです。おわりに

DEIは理想論や道義的責任といった抽象的な概念ではなく、ビジネス成果を生み出すための具体的なビジネス戦略のひとつです。組織がDEIを重視するカルチャーを創造することは、最終的に従業員の満足度、生産性、イノベーションの向上につながります。冒頭述べたように重要度を認識していても、取り組みに十分着手できている企業は多くありません。完璧を追い求めるのではなく、まずは自社で何ができるか、現実的な一歩から踏み出してみましょう。 とある中小企業の人事担当役員から相談を受けました。二人の営業社員のうち、どちらを最優秀賞に選ぶべきだろうか。二人とも年間の売上予算は1億円。Aさんの売上予算達成率は140%、売上の粗利率は50%です。Bさんの売上予算達成率は110%、売上の粗利率は80%です。 売上予算達成率が基準であればAさん、粗利額が基準であればBさんとなるでしょう。はて、実際はどうしたらいいのか。評価とは何かを知ることでこの答えを導き出すことができます。今回のテーマは評価です。

評価の目的

評価の本質は意欲形成です。目的は大きく二つに分けることができます。

一つ目は、企業の価値観、戦略、目標に従業員の行動や成果をあわせていくことです。企業は評価を通じて適切な行動をとったり、求めている成果を生み出したりするよう従業員を促していきます。経営者にとって評価は企業戦略を遂行するために人を正しく動かす仕組みです。したがって経営者は企業戦略と評価との関係を従業員にわかりやすく伝える必要があります。

二つ目は、人材開発、人材育成です。評価によって被評価者は今の自分はどれだけ仕事ができているのかを知ることができます。何がどれだけできている(できていない)のかがわからなければ、成長は困難です。評価によって現在の能力や成果を知ることができれば、求められている能力や成果の水準との差を把握できます。そして、評価が処遇や役割との関連でインセンティブとして働けば、従業員はより高い水準を目指して努力します。

何を評価するのか

評価対象として欠かすことができないものは職務成果です。その仕事をすることで得られるアウトプットが成果です。営業職であれば、売上実績、粗利実績、契約件数などが職務成果です。職務成果は企業にとって望ましい結果と言えます。この望ましい結果は、企業の状況や組織の戦略、方針などによって変化します。つまり、何を成果とするかは経営陣が経営戦略、事業戦略を踏まえて決めるべきものなのです。また、企業としての成果を定めたとしても組織や部署の職務内容や具体的な方針、計画などにより、各現場では柔軟に評価基準を設定する必要があります。そして、企業戦略や企業価値観と各メンバーの評価基準を円滑につなぐ工夫こそが評価を効果的に活用するために必要なことなのです。職務成果だけを対象に客観的な評価を行えば、公平性を維持することは可能です。評価は衛生要因である金銭報酬に直結することが多いため、公平性が維持できないと従業員のモチベーションを下げることになるため、公平性は欠かすことができません。しかしながら、職務成果の評価だけでは、なぜその成果を生み出すことができたのか、あるいはできなかったのかがわからないため、もう一つの目的である人材育成には不十分です。

もう一つの重要な評価対象はコンピテンシーです。コンピテンシーは、成果創出のための発揮した行動です。コンピテンシー評価を行うことで、なぜ良い成果が得られたのか(得られなかったのか)が明確になり、さらなるレベルアップのためにどのような行動をより強化すべきか、どのような行動を改善すべきかがはっきりします。

どのように評価するのか

全ての従業員が喜ぶ評価をすることは不可能です。良い評価であっても悪い評価であってもすべての従業員を意欲形成できなければ、評価を行う意味はありません。ではどのように評価を行うべきか。重要なポイントが3つあります。

・評価基準と評価方法をオープンにする

従業員が自分の何を誰がどのように評価し、最終評価がどのように決まるかを知っていることが重要です。従業員が正しく評価基準を理解し、合意していれば、高い評価が得られるように仕事をするでしょう。企業が望む適切な行動を促し、能力開発を促すことができます。・全体の評価結果をオープンにする(個人が特定できる情報は絶対に掲載しない)

組織全体で評価結果がどのように分布しているかをオープンにすることは、二つの効果があります。一つ目は自分の相対的な位置を知ることができること。二つ目は企業のオープンな姿勢をアピールできること。いくらオープンが良いと言っても評価結果は個人のプライバシーです。絶対に個人が特定できる情報を出してはいけません。・評価結果をフィードバックする

フィードバックには三つのポイントがあります。一つ目は速やかにフィードバックすること。評価結果が出たらできるだけ早くフィードバックします。早ければ早いほど効果的です。半期に一度行われる評価では評価結果の根拠となる行動や成果が半年前のものになってしまうかもしれません。おぼろげな記憶ではフィードバックの効果も半減します。すぐにやりましょう。

二つ目は良い点も悪い点も包み隠さず伝えること。良い点を伝えるのは簡単です。お互いに前向きな気持ちになれます。悪い方が難しい。しかし、悪い点をうまくフィードバックできれば効果的な行動変容につながります。フィードバックする上司の力量が問われます。 三つ目は評価根拠を伝えること。なぜ、今回の評価結果となったのかについてわかりやすく伝える必要があります。従業員が評価の根拠をしっかりと理解すれば、評価に対する納得感が高まります。

終わりに

評価のためには、事前に評価基準と評価方法を明示しておくことが必要であることがわかりました。また、業績だけでなく、業績を生み出すプロセス(コンピテンシー)を評価対象にすることで効果的に人材育成ができることもわかりました。

冒頭の人事担当役員も事前に評価基準と評価方法を明示していれば、このような疑問を持つことは無かったでしょう。加えてコンピテンシー評価を加味することで、より人材育成を促す評価制度にすることができると考えます。 CNNによれば、今年のWikipediaの人気ページ上位は、アメリカ大統領選に関わる記事が多かったようです。世界に影響を与えるアメリカのトップを決める選挙は全世界の関心事でした。

今年最後の本コラムでは、毎週発信する記事のうち、今年最も読まれたコラムトップ10を振り返り、人事担当者の関心事を探ります。

2024年掲載の人気記事トップ10

- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ジョブ型雇用はもう古い?!スキルベースの組織とは

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- アセスメントの標準化と標準得点

- 来期の計画にすぐ役立つ!採用担当者向けお役立ち情報のご紹介

- いつも締め切りに追われてしまう理由

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法(前編)

- ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件

- タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

※太字は今年公開された記事です。

1つ目は「スキルベース」です。「スキル」という言葉が昨今HR領域で耳にする機会が増えました。日本ではジョブ型人事が先進事例として紹介されることが多いですが、そのジョブ型のさらに先を行く「スキルベース」の組織に関する解説に注目が集まりました。

2つ目は「ハイポテンシャル人材」です。このテーマは10年近く前から当社が発信していましたが、改めてハイポテンシャル人材の基本要件を解説する記事が人気でした。実際にハイポテンシャル人材の発掘や育成の具体的施策に着手する企業が増えているのかもしれません。

3つ目は「サクセッションプラン」です。このテーマに関わる記事は多数執筆していますが、今回人気を集めたのは「Insight Platform」というサクセッションプランを具現化する新規性の高い当社サービスのご紹介記事でした。次世代リーダーや後継者育成として、ある程度概念的に浸透しつつあるテーマですが、サクセッションプランで成功確率を高める「リーダーシップコンテクスト」という独自のサーベイを搭載した先進性が注目されたようです。

おわりに

今回解説したキーワードは2025年も更に注目をされると予想します。いずれもSHLグループが深い知見を持つテーマです。最新事例や自社への適用を検討している方はぜひ当社までご相談ください。マシュー・ベネット

2024/11/26

職場における人々の行動を組織が理解できるよう支援する

SHLのサイエンスチームがユニバーサル・コンピテンシー・フレームワークに直接準拠した測定フレームワークであるApta(特許取得済み)を作成してから10年以上経ちました。

UCFは、職場での人々の行動と成功の可能性を理解するための基礎を提供する、エビデンスに基づくコンピテンシーフレームワークです。長年にわたり、Aptaは多くのカスタム製品や標準製品で使用され、職位や業界、国を問わず、最も才能がある最適な候補者を見つけるのに役立ってきました。Aptaは、SHLがクライアントに強力でカスタマイズ可能なソリューションを提供できるようにするための大きな一歩でしたが、私たちはそこで止まりませんでした。

SHLユニバーサルコンピテンシーフレームワーク

2年前、Aptaの進化形である、UCFの最も狭いレベルである96のスキルすべてを測定するグローバルスキルアセスメント(GSA)が持つ無限の可能性について、ブログ記事(

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2022/global-skills-assessment-15-minutes-unlimited-possibilities/

)を書きました。

この間、サイエンスチームはGSAに関する多くの活動に懸命に取り組んでおり、GSAを数多くの場所で実装し、新しく魅力的な使用場面を発見してきました。このブログ記事では、私たちが行った活動を要約し、GSAの現状と、スキルベースの組織が人材戦略の価値を最大化する上でGSAがどのように役立つかをご紹介します。

GSAは何ができるのでしょうか?

GSAは非常に汎用性の高いアセスメントです。これにより、クライアントは人材育成の取り組みにデータ主導のアプローチを採用でき、以下のことが可能になります。

- 1つのアセスメントを実施するだけで、組織内の様々な役割のスキル要件に対する適合性を評価する(スキルベースの採用)

- キャリアの様々な段階で個人のスキル開発状況を追跡するために、何度かアセスメントを実施する(スキルベースの能力開発)

- クライアント独自のフレームワークへのマッピング

- SHLのAIスキルフレームワークなど、スキルを組み合わせて、より広範な概念を測定する

- 人材の流動性のために従業員のスキルプロファイルを定量化し、従業員の行動と組織内の空きポストへの適合性をより包括的に理解します。

- 妥当性研究での使用――幅広いスキルを測定して、パフォーマンスの最も優れた予測因子を特定する

GSAは、SHLの様々な標準サービスに含まれており、その中にはジョブフォーカスアセスメント(JFA)シリーズも含まれています。また、SHLのタレントマネジメントサービスの重要な要素です。タレントマネジメントをサポートし、個人が現在の職務以外で持っている可能性のあるスキルに光を当てます。

GSAは、組織の労働力に関するより深いインサイト(知見)を解き放つ鍵であり、企業が既存の従業員の価値を最大限に高め、新しい役割に適した候補者を特定できるようにします。

SHLが最新のタレントマネジメントソリューションにGSAを採用するのに忙しくしている間、サイエンスチームは舞台裏で懸命に働いていました。そして、GSAが英国心理学会*によって認定されて登録テストのステータスを付与されたこと、南アフリカ保健専門職評議会によって認定されたことを嬉しく思います。これらの認定が得られたことは、GSAの背後にある科学の質の高さを表しています。

SHLは、GSAに関して、今後も新しく革新的で影響力が大きい使用場面を見つけていきます。次の4年間もよろしくお願いいたします。

*英国心理学会は、最もよく使用されているGSAの英語版(国際版)を認定しています。SHLは、他の言語バージョンでも同じ基準を満たすように、厳格な翻訳およびローカライゼーションプロセスを実施しています。

10年前、Aptaを利用し、パーソナリティからコンピテンシーを予測するのではなく、コンピテンシーを直接測定するアセスメントUCA(ユニバーサル・コンピテンシー・アセスメント)が登場しました。近年の「スキル」への関心への高まりを受け、SHLのサイエンスチームは調査研究の結果、UCAをGSA(グローバル・スキル・アセスメント)という名称に改めました。

日本エス・エイチ・エルではまだ取り扱っておりませんが、ご案内できるように準備を進めております。