オンボーディングに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。 「Z世代」とは、90年代前半から2000年代前半生まれを指し、幼少期からデジタルテクノロジーやインターネットの普及、SNSの発展の中で育った年齢層です。米国では、2032 年までに Z 世代とミレニアル世代が国内総労働力の70%を占めると予測されており、Z 世代だけで30%近くを占めると推計されています。日本でも、Z世代が年齢を経ることで労働人口に占める割合も増加すると予想されます。 今回はSHLグループが大規模に行ったZ世代のモチベーションに関する調査をご紹介します。

未来の組織の労働力を支える若い世代のモチベーションを理解し、職場でのニーズに効果的に応えるヒントを探ります。

調査概要

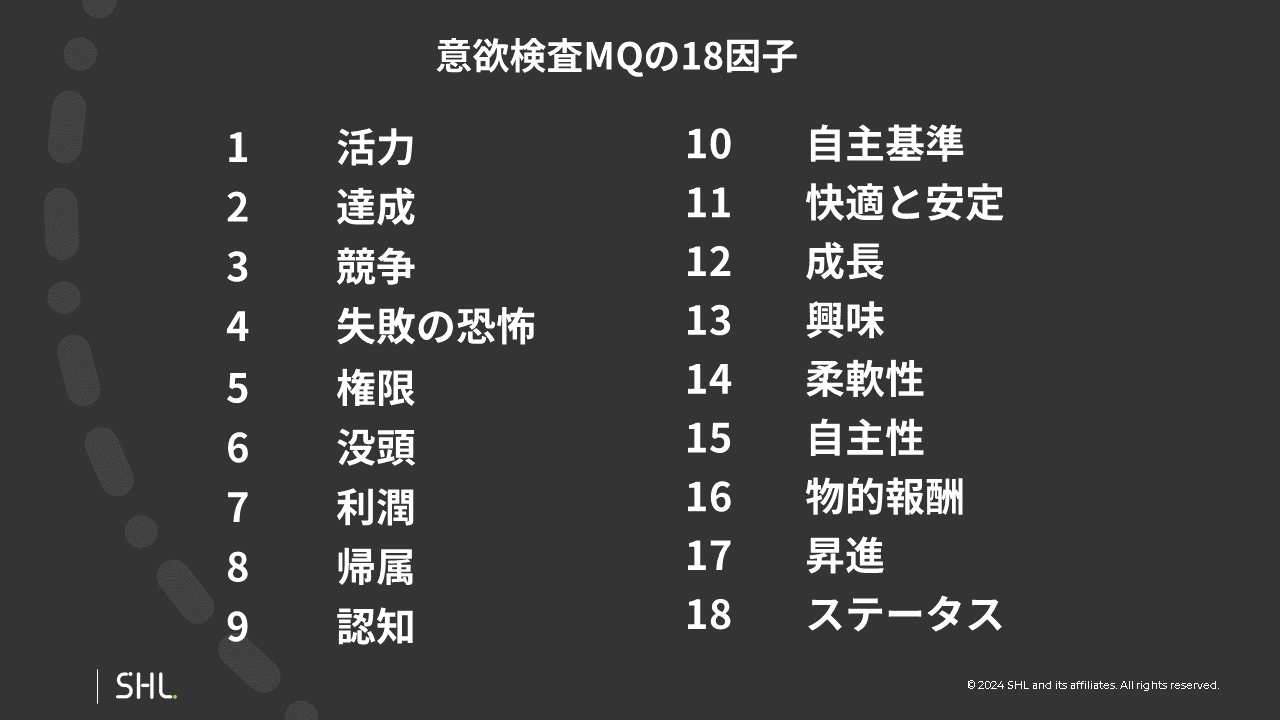

SHLグループは、意欲検査「MQ」の特別版を利用して、Z 世代のモチベーションに関する広範な調査研究を実施しました。具体的には、2020 年以降にZ 世代10,000 人以上を対象に調査を行いました。MQ は、個人の意欲を評価するツールで、個人の意欲を向上または低下させる要因を特定することを目的としています。あらゆるレベルを対象として測定可能で、パーソナリティ検査OPQなどの他のツールを補完することもできます。MQは、職場の成功に貢献する 18 の重要な要素を効果的に評価します。調査結果から、将来の労働力を構成する世代である Z 世代の意欲とそれを失わせるものについて、貴重な洞察が得られました。

Z世代の職場におけるモチベーショントップ3

成長:Z 世代は個人の成長を非常に重視しています。回答者の99% が、会社が社員の成長も優先してくれるとやる気が出ると答えています。彼らはトレーニング、能力開発、新しいスキルの習得の機会を重視します。上司が従業員のキャリア目標を優先し、適切な成長の機会を提供すると、Z 世代の従業員のエンゲージメントが高まり、離職する可能性が低くなります。調査によると、職場で大切にされていると感じている Z 世代の従業員は、出社することを楽しみにしている可能性が 3.3 倍高いことがわかっています。上司は個人の成長を優先することによって、自分の成長が組織の成功に影響すると考える、やる気ある従業員を育成できます。

自主基準:自主基準を非常に重視しています。この尺度は、理想を守り、高い倫理基準と品質基準に従う度合いを測定します。Z世代は、企業についての意見を形成する際、倫理的で質の高い基準を守ることを優先し、事業が健全であることを求めます。組織がZ 世代の従業員を惹きつけ、維持するために、自社の行動がこれらの原則に沿っていることを確認することが重要です。

昇進: Z 世代を動機づけるもう 1つの要因は、キャリアアップです。彼らは、良好な昇進の見通しとその機会を持っていることが原動力となっています。自分のキャリアが停滞している、または昇進が不公平であると感じている場合、モチベーションが低下する可能性があります。Z世代は、職場での継続的な学習を積極的に取り入れている集団として際立っています。彼らは知識とスキルを拡大する機会を積極的に求めており、そのことはLinkedInなどのオンライン学習プラットフォームへの参加が増えたことによって示されています。67%のZ世代が、2019年よりも2020年にLinkedInのプラットフォームでの学習時間が増えました。また、オンラインコースの視聴時間は、他のどの世代の学習者よりも50%多くなっています。

Z世代のやる気を失わせる主な要因

没頭: Z 世代の最大のモチベーションを低下させる要因は没頭、つまり仕事と私生活の境界があいまいになることです。彼らは明確な境界線を持つことを好み、通常の勤務時間を超えて仕事に浸食されることを望んでいません。彼らはワークライフバランスと柔軟性を重視します。Z世代は私生活を優先することで知られており、人生を楽しみ続けられるキャリアを持つことを望んでいます。組織はこれらの好みを考慮し、境界を尊重し、従業員の私生活をサポートする職場文化を構築する必要があります。失敗の恐怖:Z世代の大半は、批判や否定的な評価によって非常にやる気をなくすと回答しており、Z世代の56.74%が、失敗の恐怖が強く意欲を低下させると認識しています。上司や人事担当者は、思いやりのあるアプローチを採用し、チーム内で共感を培うことが重要です。Z世代の従業員のモチベーションを高めるには、批判よりも肯定的な強化が効果的であることが証明されています。Z世代が成長し、ポテンシャルを最大限に発揮できるような支援的な環境を作ることが重要です。

おわりに

「世代」によるラベリングはともすると、ステレオタイプに陥り、個人の特徴を適切に把握することを妨げる可能性があります。それでもなお、このような視点から世代の特徴を把握することは、社会の変化を理解し、異なる世代間でのコミュニケーションや理解を促進する手段となり得ると考えます。このコラムが、人事担当者やマネジャーにとって、若手社員のモチベーションを効果的に高め、組織内での長期的な定着を確保するためのヒントになれば幸いです。参考:From Pool Tables to Coffee Shots: Decoding the Motivations of Gen Z in the Workplace ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。

オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。 従来の上司と部下の個人面談と言えば、目標設定や評価の面談など、実務的な確認やメッセージを伝える上司主軸の面談でした。近年は部下個人にスポットライトを当てる1on1ミーティングを導入する企業が増えてきています。今回は、1on1ミーティングの要点を整理した上で、パーソナリティ検査を活用するメリットについてご紹介します。

1on1のヒント

1on1ミーティングを効果的に実施するために、どのようなポイントを押さえればよいでしょうか?ハーバード・ビジネススクールの上級講師で自らがエグゼクティブコーチでもあるJulia Austinの知見を借りながら要点を整理します。目的(期待)を伝えること

なぜミーティングを実施するか、ミーティングの重要性を伝えます。お互いに実施することに納得感を持つことが大事です。

トピックを決めておくこと

ミーティングで話し合うトピックを整理します。トピックは仕事に関わる能力開発、人間関係、お互いのフィードバックなどです。

双方向のコミュニケーションを意識すること

部下が話したいことがないか、常に確認します。会話を独り占めせず、常に立ち止まってディスカッションや質問をする機会を設けましょう。

フォローアップすること

ミーティング終了後、議論した内容や意思決定したものを簡潔にまとめて共有します。ミーティングを実施したすべての対象者に実施しましょう。

※詳しくはMaster the One-on-One Meetingをご参照ください。

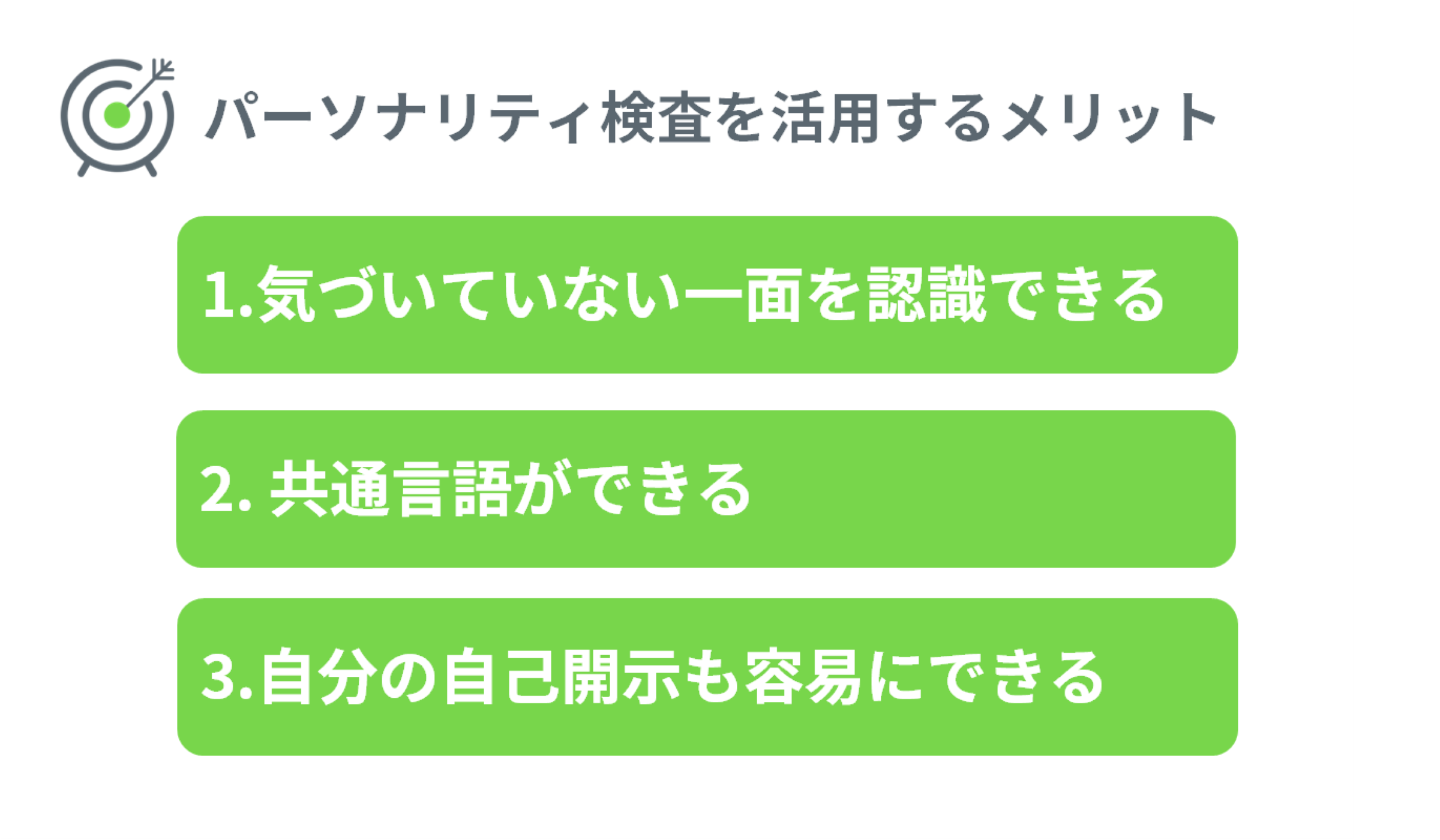

1on1でパーソナリティ検査をフィードバックするメリット

1on1ミーティングは、お互いのパーソナリティ検査結果を持つことで、より実りのあるものになることが期待されます。どのようなメリットがあるのか?平たく言えば、「お互いをよりよく知ること」に役立ちます。- 1.自分が気づいていない部下の一面を認識できる パーソナリティ検査は自己理解像の投影です。自分の視点から見ていた部下の姿を、部下自身が認識する視点で見ると、また違った情報が得られるでしょう。1on1では、相手を支援する観点でミーティングを行うことがとても大事です。様々な行動特性を持つ人がおり、自分のやり方の押し付けではうまくいきません。相手がどのような自己理解像を持っているかを認識した上で、相手の立場に立って対話をすることが肝要です。

- 2. 部下との間で共通言語ができる ミーティングでは、個人の能力開発や職場の人間関係を含めて、様々なトピックを話し合います。パーソナリティ検査の項目を共通言語として持つことで、より具体的な行動をイメージすることができ、お互いの認識の齟齬が少なくなります。

- 3.上司の自己開示も容易にできる 部下だけでなく、上司もパーソナリティ検査を受検することも効用があります。上司自身のパーソナリティ検査の理解が深まるだけでなく、上司も同様にパーソナリティ検査結果を部下に開示することで、お互いの理解促進にも役立ちます。自己開示は、双方向のコミュニケーションの土台となる信頼関係の構築につながります。

まとめ

パーソナリティ検査を上手に活用することで、1on1をより有意義にすることが可能です。1on1を効果的に実施することは、単に個人の能力開発やモチベーションを向上させるだけでなく、チームのパフォーマンスを向上させることにもつながります。パーソナリティ検査を用いた1on1ミーティングについてご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。

はじめに

急速に普及したテレワークは、組織と従業員の関係性にどのような影響を与えるのでしょうか。テクノロジーの発達により、オンラインで会議を行ったり、チャットで常にコミュニケーションを取ったり、一見すると問題なく適応できていると感じる場面が多いかもしれません。短期的に見れば問題なく業務を遂行できていても、この働き方の変化が長期的に組織と従業員の関係性にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来型のオフィスで仕事をする場合とテレワークで仕事をする場合では、組織と従業員の関係性にどのような影響がでるのか、エンゲージメントという観点から考察します。

エンゲージメントとテレワーク環境

エンゲージメントとは2008年頃から欧米で研究が始まった概念であり、「組織と個人の相互信頼を基にした愛着心」のことを指します。この概念が日本で広く知られるようになったのは、2018年にギャラップ社のエンゲージメント・サーベイの調査結果が報道されたタイミングでした。エンゲージメントの高い従業員の割合が世界最下位レベル(139ヶ国中132位)であったというニュースは、それまで組織と自分を同一視して働いてきた多くの日本人にとっては衝撃的だったのではないでしょうか。

エンゲージメントは4つの領域で捉える

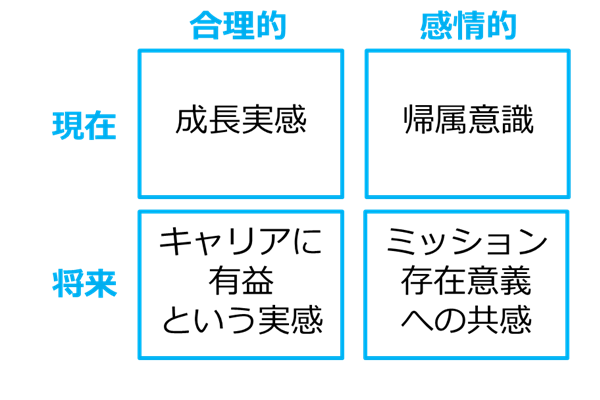

エンゲージメントを測定する方法には多種多様なサービスがありますが、SHLでは次の4領域を面談等で確認する方法を推奨しています。合理的(損得勘定)と感情的(好き嫌い)を現在と将来の切り口でそれぞれ確認していき、いずれの領域においても肯定的な反応を示す場合エンゲージメントが高いと判断できます。今の仕事で成長実感を持ち、処遇に満足し、所属するグループに対して帰属意識を持っていれば、現在の状況に対して肯定的とは言えます。その一方で今の会社でのこれからのキャリアに不安を持ち、会社の価値観に共感できていない場合はエンゲージメントが高いと言えません。

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感を

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感をテレワークになることによって変化することは、「言語・非言語コミュニケーションの絶対量の低下」と「空間を共有する機会の喪失」の2つです。前者については冒頭のオンラインツールを上手く活用し、意識的にコミュニケーションの場を設けることでカバーすることは可能です。一方で後者は帰属意識の低下に対して影響を与えることは自明です。「同じ釜の飯を食う」と言いますが、空間を共有することによって生まれる帰属意識はテレワーク環境においては獲得することができない要素と言えます。したがって帰属意識についてはエンゲージメントを高める要因ではなく、低下させない要因という捉え方が重要になります。

では、どのようにエンゲージメントを高めるかというと「成長実感」を覚えるやりがいのある仕事を与えることが重要です。自分自身の能力をフル活用して困難な目標を達成するとエンゲージメントが高まります。個人の能力と意欲に合った仕事をデザインし、挑戦させ、達成をサポートすることがテレワーク環境におけるエンゲージメントを高めるポイントです。

具体的にやるべき3つのこと

1.職務を明確化

プロセスではなく成果で評価することが求められるテレワークにおいて、成果定義を行うことは必須条件です。しかし、成果を定義するだけでは不十分です。その成果を生み出すためにはどのような能力が求められるのかを考える必要があります。職務についての深い理解は、誰に担当させるかを考える時だけでなく、どのようなサポートをすればよいかを判断するヒントにもなります。

2.適材適所の徹底

成長実感を得るためにはその仕事をやり切る能力(もしくは潜在能力)が必要です。苦手な仕事ほどテレワークでは後回しになり、結果的に成長実感を得ることが難しくなります。その人の能力と意欲とバランスがとれた仕事を与える必要があります。人事の視点では、適性のある人を配置することが徹底的に求められます。

3.適切なマネジメント

従業員の主体性が重要となるテレワークにおいて、1から10まで指示をするマイクロマネジメントは馴染まず、むしろ従業員のエンゲージメントを低下させる要因ともなります。マネージャーが従業員の能力について適切に理解し、本人の主体性を引き出しながら目標達成をサポートする必要があります。