チームワークの良さは、コミュニケーションの円滑さ、ビジョンや目標の共有度合い、価値観の一致度合い、気の合う程度や仲の良さなどが関係していることは言うまでもありませんが、チームワークが良いだけではよいパフォーマンスを発揮できるとは限りません。

チームのメンバーにはそれぞれの役割があり、その役割遂行の適切さが他のメンバーに影響を与え、チーム全体のパフォーマンスにつながります。つまり、チーム内の各役割に適した人でチームを作ることが肝要です。

パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」にはチームタイプという尺度があります。この尺度は受検者がチーム内でどのような役割を担うことを好むかを予測します。本コラムではチームタイプとこの尺度の活用について述べます。

ベルビンのチームタイプ

万華鏡30はメレディス・ベルビンの提唱するチームタイプ(8項目)を尺度として持っており、OPQの回答からチーム内でどのような役割を好むかについての得点を算出します。このチームタイプは1980年代にメレディス・ベルビンが行った調査に基づくもので、ほとんどの組織に適用可能です。各タイプはチームが成果を上げるためにそれぞれ重要な役割を担っており、色々なタイプがいるチームの方が同じタイプばかりがいるチームよりも高い成果を上げる傾向があります。

8つのタイプはリーダー型、参謀型、メンバー型の3つに分類できます。リーダー型は文字通りチームのリーダー役でチームを方向付け動かす役割です。まとめ型リーダー、引っ張り型リーダーの2タイプがあります。参謀型は自らの持ち味でリーダーを支える役割です。アイデアマン、点検確認型、人脈・情報提供型の3タイプです。メンバー型は戦略を実行する役割です。まとめあげ型、協調型、実務管理型の3タイプです。

8つのチームタイプの特徴は以下の通り。

まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

チームタイプの読み方

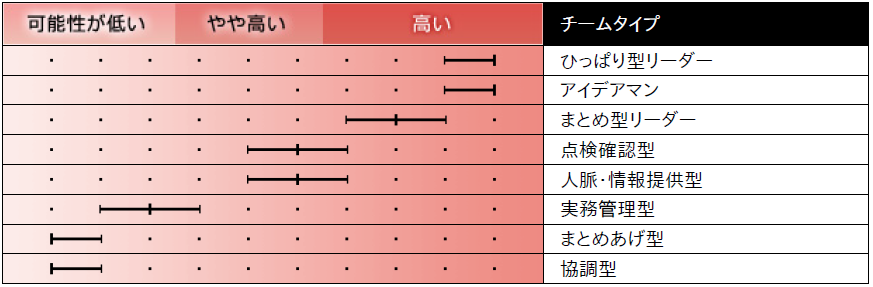

8つのチームタイプ尺度は標準点(10段階の偏差値)で表示されます。7点以上のものを受検者のタイプと解釈します。あるチームタイプ尺度が7点であった場合はそのタイプにあてはまる程度が比較集団における上位30%となり、そのタイプに該当すると考えられます。人によっては複数のタイプに該当する場合も、どのタイプにも該当しない場合もあります。受検者がチーム内でどのような役割を好むかについては、相対的に高得点のチームタイプを参考にして構いませんが、実際のチームにおける行動は他のメンバーがどのような人であるかに影響を受けます。職務権限や付与されている役割、職務経験、知識、スキル、人望、性格などにより、該当するチームタイプとして行動できない(しない)ことがあるのです。しかし、苦手な(低得点の)チームタイプとして行動すると多くの人はぎこちなさや不快さを感じるため、制約のない自由な環境では高得点のチームタイプとして行動します。

【結果イメージ】

チームタイプの使い方

チームタイプはチームメンバーの選抜とチームメンバー同士の相互理解に使われます。選抜では、8つのチームタイプをできるだけ多くカバーできるようにメンバーを選びます。メンバーが3人しかいない場合であってもひとりで複数のタイプに該当する人を組み合わせてできるだけ多くのチームタイプをカバーしてください。

次はメンバー同士の相互理解です。特定のチームタイプに該当する人がチーム内にいない場合やメンバーのチームタイプを相互に認識していないため各メンバーの持ち味を生かすことができていない場合には相互理解が問題解決の鍵となります。メンバーのチームタイプを知ることで問題の原因が見つかるかもしれません。例えば、ミーティングで意見がまとまらないのはリーダー型がいないから、よい解決策が出てこないのはアイデアマンがいないから、社外とのネットワークをうまく作れないのは人脈・情報提供型がいないから、チームがギスギスしているのは協調型がいないから、などです。原因がわかれば効果的な解決策を打つことができます。

バランスの悪いチーム

チームビルディングの原則はチームタイプを分散させることです。分散がチームパフォーマンスの向上につながるからです。では、逆にチームタイプを偏らせることでどのような問題が発生するのでしょうか。これから申し上げることは私が当社の社員研修において意図的にアンバランスなチームを作り、それらのチームが行うグループワークを観察した記録に基づきます。各メンバーのチームタイプ(万華鏡30の結果)は各表の通りです。○は高い(7点以上)に該当するチームタイプを表します。

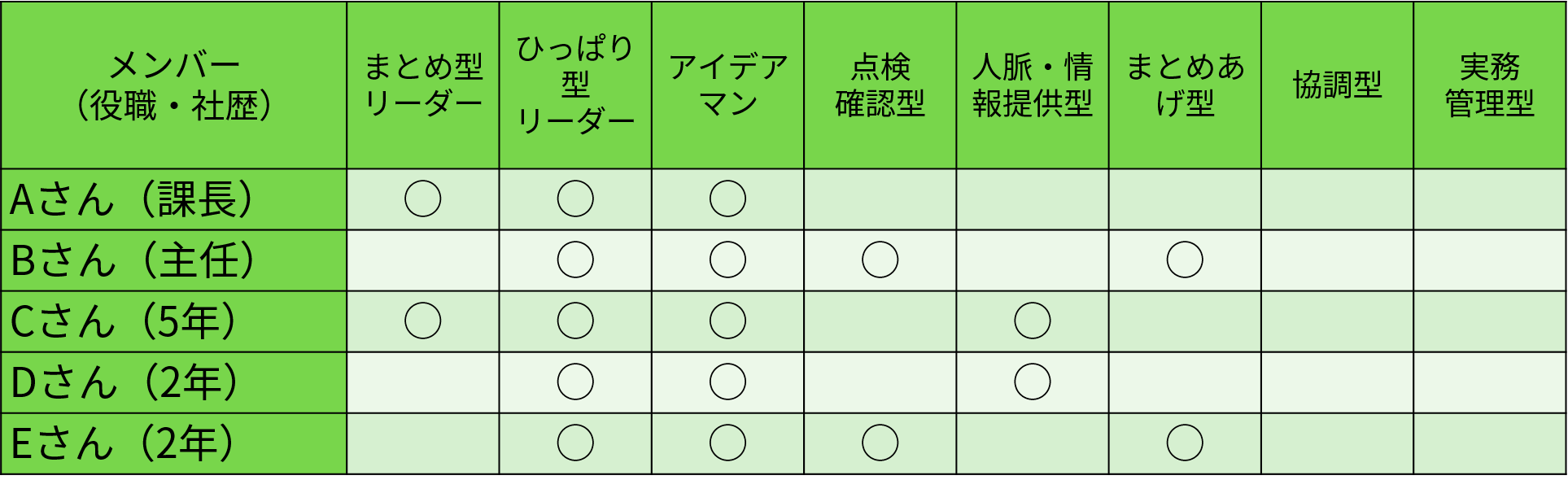

<チーム1>

メンバーは5名。全員が引っ張り型リーダーとアイデアマンに該当し、協調型と実務管理型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・Aさんがチームの議論をリードし、Bさんが補佐役となった。

・全員が活発に議論し、他チームと比べて発言量が多かった。

・意見はまとまらずに終了した。

・チーム発表はCさんが行った。発表の際にAさんにその場で指示された。

役職上位者がリーダーと補佐役なってチームを率いるという結果になり、活発な議論がなされました。チーム課題をどのような手順で進めるかという話題がなかったのは実務管理型がいなかったことが影響しているかもしれません。リーダー役となったAさんはメンバーの意見をよく聞くまとめ型リーダーのスタイルをとったため全員が意欲的に参加し、協調型がいないことによる問題は発生しませんでした。

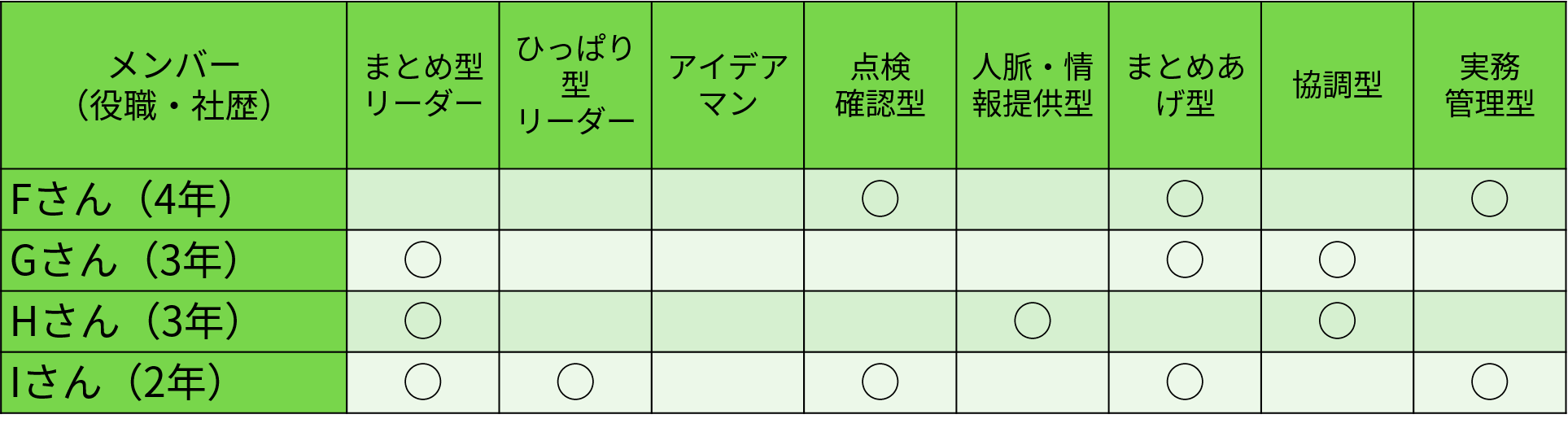

<チーム2>

メンバーは4名。アイデアマンに該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・発言が少なく議論が活性化しなかった。時折、無言になった。

・Hさんがメンバーに発言を促し、意見を集めようとした。

・Gさんが意見をまとめ、チームとしての結論を記録した。

・Iさんが他のメンバーに促されチーム発表を行った。

この研修でのチーム課題は与えられた情報に基づき架空の顧客に対する提案を作成するというものでした。課題遂行には与えられていない情報を自らの発想で補う必要があったため、アイデアマンの不在が議論を停滞させたと考えられます。

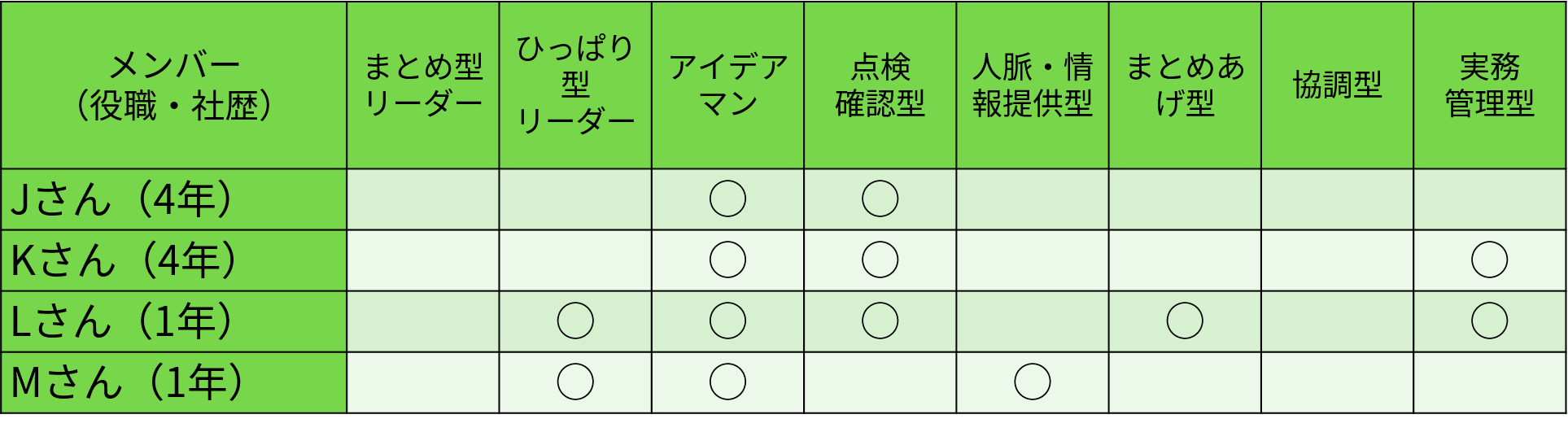

<チーム3>

メンバーは4名。全員がアイデアマンに該当し、まとめ型リーダーと協調型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・JさんとKさんが二人で議論をリードした。

・全員が活発に発言した。

・ユニークなアイデアを出す人は多かった。

・他のメンバーの意見を肯定する人は少なく、事実確認をし、評価するための発言が多かった。

・多くの意見が出たがチームの結論として意見をまとめる人はいなかった。

このチームはチームの結論に到達できませんでした。各メンバーはユニークな意見を持っていましたが、その意見をチームとして活用できなかったという印象です。まとめ型リーダーがいなかったことによるものと考えられます。全員が率直に批判的な意見を述べ、その意見を冷静に受け止める雰囲気がありました。チームの雰囲気を和ませる発言をする人はいませんでした。

おわりに

日本におけるOPQを活用したチームビルディングの取り組み事例はまだ多くはありません。世界的に普及しているベルビンのチームタイプは実用性の高いモデルですので、日本企業の皆様にもぜひ活用していただきたいと考えております。極めて複雑な人の組み合わせであるチームを改善するために少しでもアセスメントがお役に立てるよう今後も研究を進めてまいります。 前編ではパーソナリティと適性の関係、能力開発の考え方について述べました。この後編では万華鏡30を能力開発に活用するための知識とフィードバックによって得られる情報の具体例をお伝えします。

万華鏡30を活用する上で必要な知識

まずは万華鏡30を能力開発で活用する際に必ず知っておかなければいけない2点について説明します。パーソナリティ検査OPQの解釈上の注意点とフィードバックの仕方です。前者は受検者本人と指導者の両方に、後者は指導者に必要な知識です。OPQを解釈する上で注意すべきことを4つ申し上げます。

1.自己申告

万華鏡30は受検者が自らのパーソナリティについて回答した結果から出力されたリポートです。リポートはパーソナリティの自己理解像を顕在化したものですので、他の人から見たパーソナリティとは異なることがあります。

2.能力ではなくスタイル

OPQは能力を測定しません。あくまでもパーソナリティを測定し、能力の予測値を算出しているものです。

3.スナップショット

OPQの結果は受検した際の受検者の心理に影響を受けます。OPQは安定した結果の得られる項目を測定していますが、それでも受検の際の気分に多少影響を受けることがあります。

4.統計誤差

測定結果には統計誤差が含まれます。どの程度の誤差を考慮すべきかについては尺度によって異なりますが、当社が一般的に使用している標準点(10段階の偏差値)においては、プラスマイナス1点を誤差とします。

これらの注意点に鑑み、OPQを解釈する際は結果を確定的なものととらえず、本人との対話や周囲の人からの情報、行動観察の結果とともに総合的に特徴をとらえてください。

次はフィードバックについてです。 フィードバックはOPQのトレーニングを受けた人が行います。受検後、出来るだけ速やかに実施してください。 フィードバックを行う人が守らなければならないルールがあります。機密を守ること、アセスメント結果から逸脱しないことです。実施におけるこれらのルールをトレーニングで学びます。 フィードバックを成功させるためにはフィードバックを行う人の姿勢が重要です。受検者に素直になってもらい、積極的に参加してもらうため、受検者を受け入れる雰囲気を作り、親密な関係作りを心がけてください。

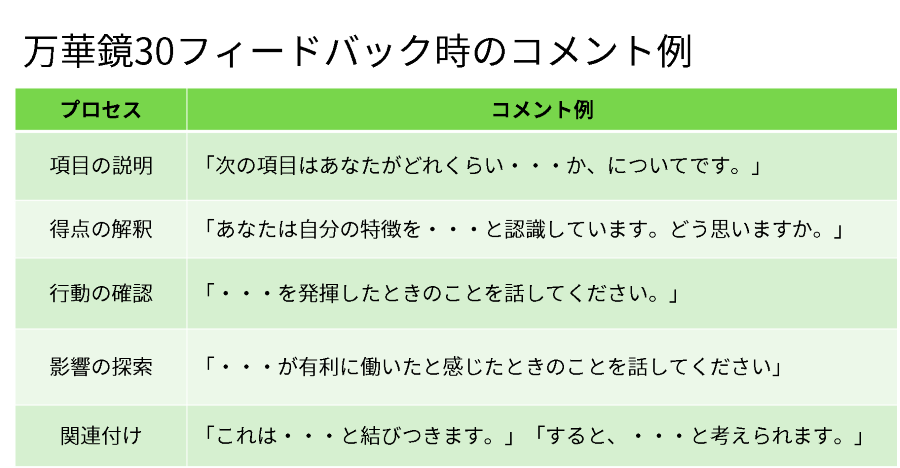

話し方については万華鏡30フィードバック時のコメント例を参考にしてください。

質問をする際の心がけは以下3つです。

・短く端的に質問すること

・オープンクエスチョンをすること

・具体的な行動をたずねること

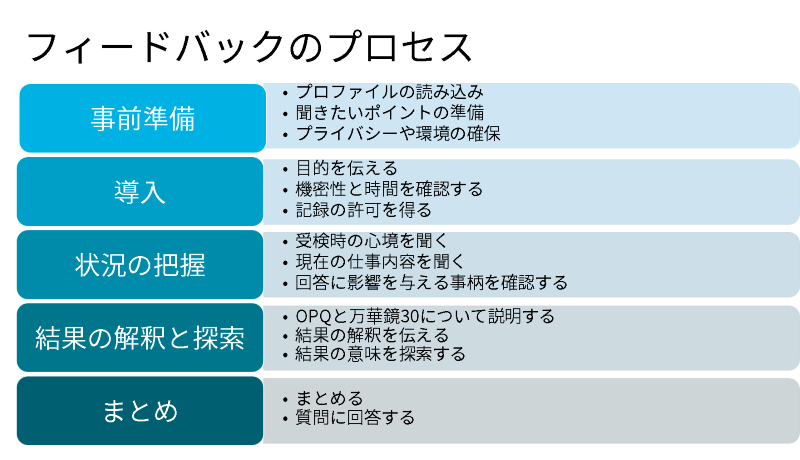

フィードバックで何を行うかについてはフィードバックのプロセスを参考にしてください。

どのようにフィードバックを行うか

万華鏡30を能力開発で活用するには受検者への結果フィードバックが有効です。最も効果的な方法は1対1のフィードバックです。したがって1on1ミーティングはフィードバックに適した機会と言えます。フィードバックは1on1ミーティングの目的にもかないますので、積極的に取り入れていただくことをお薦めします。目標設定面談、評価面談、評価フィードバック面談など既に行っている1対1の面談機会を活用する方法もありますが、目的の異なるセッションを1回の面談で行うのは望ましいやり方とは言えません。1on1ミーティングを実施していない場合は、能力開発を目的とした万華鏡30のフィードバック面談を新たに設けてください。

事例

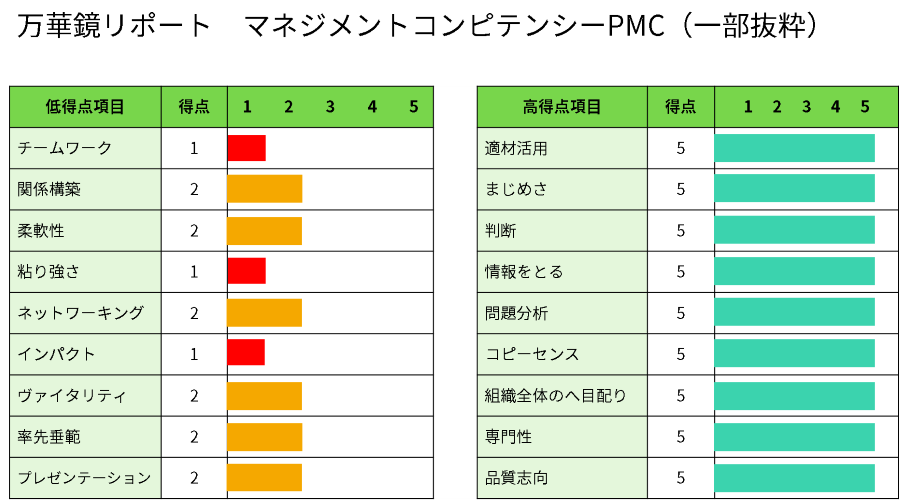

万華鏡30フィードバックによって把握できた強みと弱み(測定結果と職務行動との関連付け)および能力開発の行動計画についての事例をお伝えします。ケース HRコンサルタント(法人営業職、主な顧客は人事担当者)

<強み>

・顧客へのきめ細かいサポートを得意とする。既存顧客から信頼されている。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:まじめさ、情報をとる、判断、専門性、品質志向)

顧客から特定のテーマの情報を求められた際、独自の調査と情報収集を行うとともに専門部署への聞き取りを行い、調査結果リポートを執筆、顧客へ数日中に提供した。顧客から提供までの期間の短さ、資料内容の適切さとわかりやすさを評価され、その後も様々な課題を相談されるようになった。

・信頼関係のある人からの情報収集、情報整理、企画立案、準備してきた資料の説明は得意。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:情報をとる、問題分析、コピーセンス、品質志向)

既に信頼関係を構築している既存顧客から相談を受けた。顧客から話を聞くと課題は過去に他の顧客でソリューション提供の経験がある課題と類似したものであることがわかった。過去の経験に基づき課題解決に必要な情報のヒアリングを単独で行い、ヒアリング内容の整理と解決策の立案を単独で行った。企画提案のためのプレゼンテーションは同課のコンサルタントに対してリハーサルを行い、緻密な準備を行って本番に臨んだ。本案件の受注に成功した。

<弱み>

・新規開拓が苦手。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:関係構築、柔軟性、インパクト、粘り強さ)

はじめての人と会話することが苦手。相手に関する情報が無く、何も準備できない状態での会話がうまくできない。特に電話は苦手。こちらの話を聞く意思のない人の気持ちを短時間で変えた経験が少なく、自分にはそのようなことはできないと考えている。

・雑談や柔軟な対応が求められる場面では自信がない。

(マネジメントコンピテンシーPMC関連項目:関係構築、柔軟性、ネットワーキング、プレゼンテーション)

目的の無いおしゃべりやその場で対話のきっかけを見つけることが苦手。自分に知識がない話題になると自信がなくなってしまい、質問や意見を述べることができなくなってしまう。

<課題>

・新しい顧客との接点を創出すること

・関係の希薄な顧客の課題を対話によって明確にすること

<行動計画>

・既存顧客からの紹介企業を対象に新規開拓を行う。信頼関係が出来ている顧客に対して、同企業内の別の人事担当者や他企業の人事担当者を紹介していただけるようお願いした。

(この行動計画のねらい)

紹介によって弱みの「関係構築」、「ネットワーキング」を使わずに新しい顧客との接点を作り、強みの「情報をとる」、「専門性」、「判断」によってソリューション提案を行う。また強みの「品質志向」を強化し紹介してくれた顧客へのサービスの質を向上させる。

・柔軟な対話が求められる面談(初期の面談、課題が不明確な段階の面談)には柔軟な対話が得意な上司/同僚に同席してもらい、関係構築をサポートしてもらう。本人は強みの情報収集、企画立案、提案書作成に集中した。

(この行動計画のねらい)

他のコンサルタントからのサポートを得ることによって弱みの「柔軟性」、「インパクト」を補い、強みの「情報をとる」、「判断」、「専門性」を使って最適なソリューション施策を提案する。

最後に

本コラムでは本人や指導者が適性や資質、実際の職務行動を正しく理解することが能力開発に効果的であることを述べてきました。加えて能力開発をうまく進めるためには本人の成長意欲が不可欠です。会社が社員のことをよく知ろうとし、社員の幸せのために真摯に向き合い対話しようとすることが社員のエンゲージメントと成長意欲を向上させるのだと信じています。はじめに

近年、多くの日本企業が人材データを活用したタレントマネジメントを導入しています。そんな中でパーソナリティアセスメントを簡便な人材データ収集ツールとして利用する企業が増えています。職務経歴や評価だけではとらえきれない人材のポテンシャルに関するデータを分析し、その結果に基づく科学的な人事(採用、配置、任用、チーム編成等)を進めようとしているのです。また、この人材データを企業側の人事的な意思決定に用いるだけでなく、社員ひとりひとりの利益につなげるべく能力開発やキャリア開発に活用したいというご要望をいただく機会も増えました。本コラムでは、パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」を能力開発に活用する方法について述べていきます。

万華鏡30とは

「万華鏡30」は当社のパーソナリティ検査OPQの結果リポートの一つです。受検者本人へのフィードバックに適したリポートとして設計されています。リポートに掲載されている内容は以下の4点です。1. パーソナリティプロファイル

パーソナリティ検査OPQが測定するパーソナリティ因子30項目の得点とパーソナリティの特徴についてのナラティブ(文章)リポートが出力されます。

2. マネジメントコンピテンシー

2種類合計52項目のマネジメントコンピテンシーの得点が出力されます。各マネジメントコンピテンシーの得点は、複数のパーソナリティ因子得点の重みづけと組み合わせにより算出される予測値であり、実際に職場で発揮されたコンピテンシーを測っているのではありません。あくまでパーソナリティの特徴から予測されるコンピテンシーの発揮可能性です。未経験の職務であっても求められるコンピテンシーの発揮可能性から適性を評価できる点がメリットです。

3. 感情知能

感情知能の総合得点と感情知能に関わる4つのコンピテンシーポテンシャルの予測値を算出しています。自分や人の気持ちを理解しているか、人間関係をうまく築けているかがわかります。

4. チームタイプ

チーム内で果たす役割タイプを予測しています。1981 年にメレディス・ベルビンが調査を行った8 つの「チームタイプ」についての得点が算出されます。

万華鏡30に関する詳しい説明はコラム「アセスメントツール万華鏡30」をご覧ください。

パーソナリティ検査OPQとは

万華鏡30のインプットとなっているパーソナリティ検査OPQについて少しだけ触れておきます。OPQはSHLが1984年に英国で開発したパーソナリティ検査です。30項目のパーソナリティ因子を測定し、多くの実用尺度を算出できます。世界中で最も利用され、最も多くの妥当性研究事例を持つパーソナリティ検査の一つです。詳しくは「SHLのキーテクノロジーOPQとは」をご覧ください。パーソナリティと適性

OPQを人事場面で活用するにあたって「なぜパーソナリティを測定するのか?」という疑問を避けて通るわけにはまいりません。パーソナリティと適性の関係について申し上げておきます。SHLはパーソナリティを「ある人の典型的なまたは好む行動のスタイル」と定義しています。行動のスタイルというのは、「好きな食べ物を先に食べるか、最後に食べるか」、「待ち合わせ場所に時間ピッタリに到着するか、15分前に到着するか」のことであり、善し悪しとは関係のないものです。

しかし、パーソナリティは特定の役割や条件が与えられた時に良い影響や悪い影響をおよぼすことがあります。特定の環境下で良い影響をおよぼす性質を適性と呼びます。OPQはパーソナリティから個人の適性を捉えるための測定ツールなのです。もちろん、良い影響をおよぼす性質とともに悪い影響をおよぼす性質を捉えることも可能です。このようにOPQは受検者の仕事における強みと弱みを顕在化します。

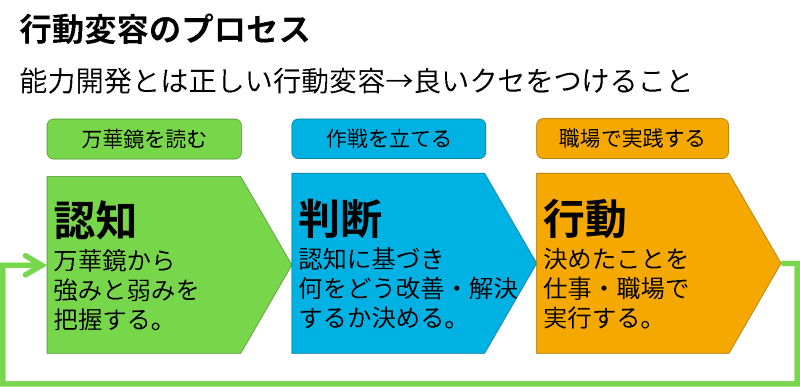

能力開発の考え方

能力開発とは仕事に必要な能力を獲得、向上すること。仕事をする上で適切な判断や行動が出来るようになることです。能力開発とは言わば正しい認識に基づく適切な行動変容のことなのです。 万華鏡30を活用した能力開発について、認知、判断、行動のプロセスでご説明します。

1.認知

万華鏡リポートを読み、自分の適性(強みと弱み)を改めて認識します。

単にリポートから高得点と低得点の項目名を見つけるだけでなく、これらの項目が実際の仕事場面でどのように発揮されているかを思い出し、振り返ることが重要です。万華鏡リポートのマネジメントコンピテンシー得点を確認し、以下の質問への回答を書き出してみてください。

2.判断

高いパフォーマンスを生み出すため、どのように強みと弱みに対処するかを検討し、行動計画を作成します。

一つ一つのコンピテンシーを改善することよりも職務成果の改善を意識してください。どうすれば強みを活かしてよりよい仕事ができるか、どうすれば弱みを使わずに仕事ができるかなどの視点から考えてみてください。以下の質問への回答を書き出してみてください。

3.行動

判断のプロセスによって作られた行動計画を実行します。実行する中で予期せぬ様々な問題が発生します。本人が積極的に周囲にサポートしてもらうのはもちろんのこと、指導者は本人の行動をモニターし必要なサポートを提供しなくてはいけません。

後編では、万華鏡30のフィードバックの仕方と能力開発での活用事例をお伝えします。

面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。 本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

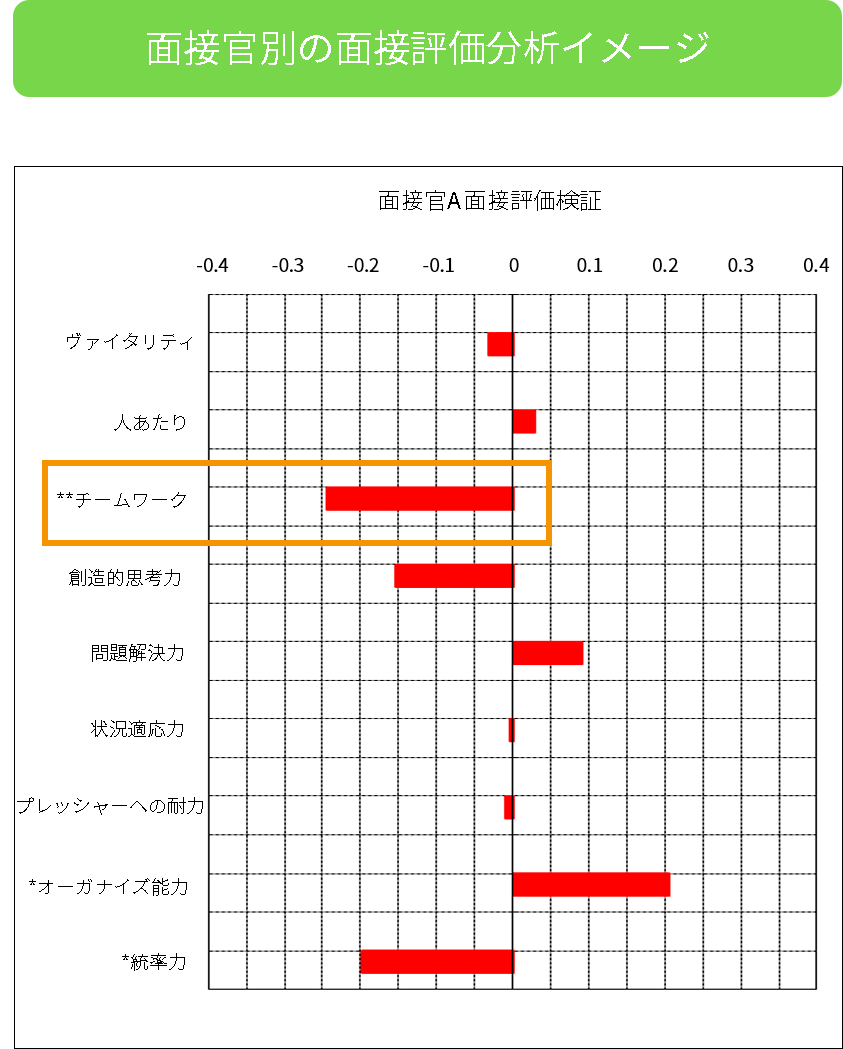

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

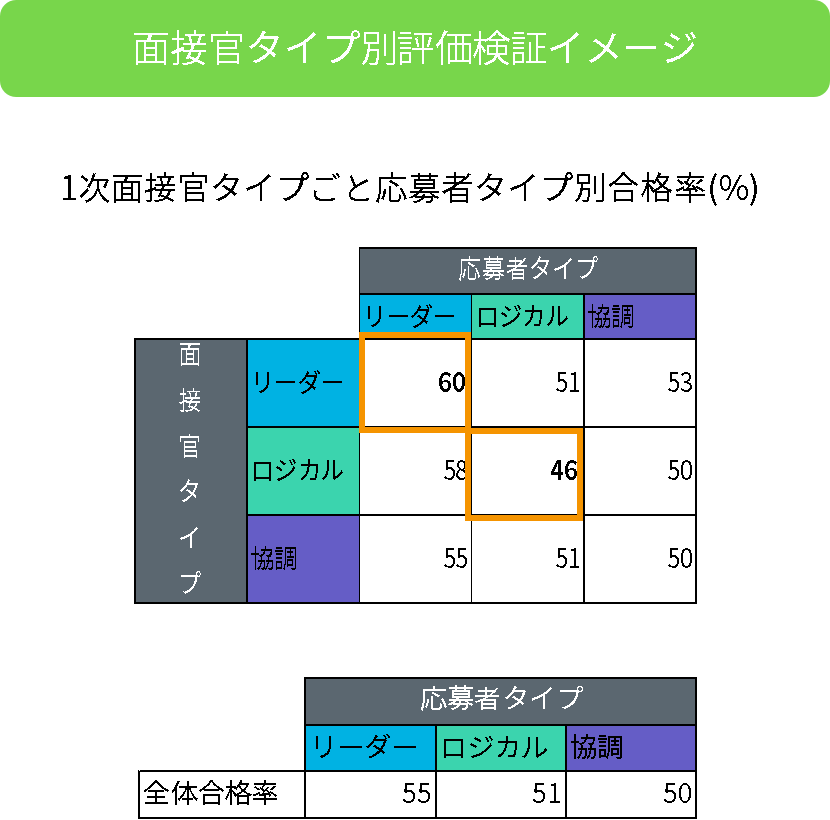

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。

おわりに

適性検査データを用いた分析結果が必ずしも活用できるものになるとは限りませんが、面接を振り返るための客観的な情報としては参考になり得ると考えます。今回ご紹介した面接の振り返り分析を実施するためには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、興味関心がある場合には、コンサルタントにご相談ください。 前編では、人材要件定義の際によく用いられるデータ分析手法について解説しました。今回はデータ分析を用いて要件定義を行う際、よくある課題について解説します。

データ分析のよくある課題

高業績者をどのように定義すればよいかわからない前編でもお伝えしたとおり、職務によって「高業績者」の定義は異なります。営業職のように成果が数値化しやすい業務では、業績評価の他、売上数字、新規顧客獲得数、顧客維持率などの情報から、当該職種のパフォーマンスを端的に表す指標を採用すべきです。数字で成果が見えづらい職種は、業績評価を用いるのが一般的です。評価そのものに内在する根本的な課題となりますが、人(上司)による主観的な判断が評価に大きな影響を与えている場合、アセスメントデータとの関連性が見えづらくなる可能性があります。どの評価を用いる場合であっても、単年での成果ではなく、複数年の成果を踏まえて高業績者を定義したほうがよいでしょう。

対象人数が少ない

母集団全員に対して分析が行えない場合、十分なサンプル数を取得することで結果の誤差の幅を縮めることができます。人材要件定義を目的としたデータ分析では、一般的に1グループ100名以上のデータがあると理想的です。難しい場合、最低30名以上の人数を目安にするとよいでしょう。取得できるサンプル数にあわせて、より適切な手法を選択してください。また結果の解釈の際はサンプル数を考慮してください。

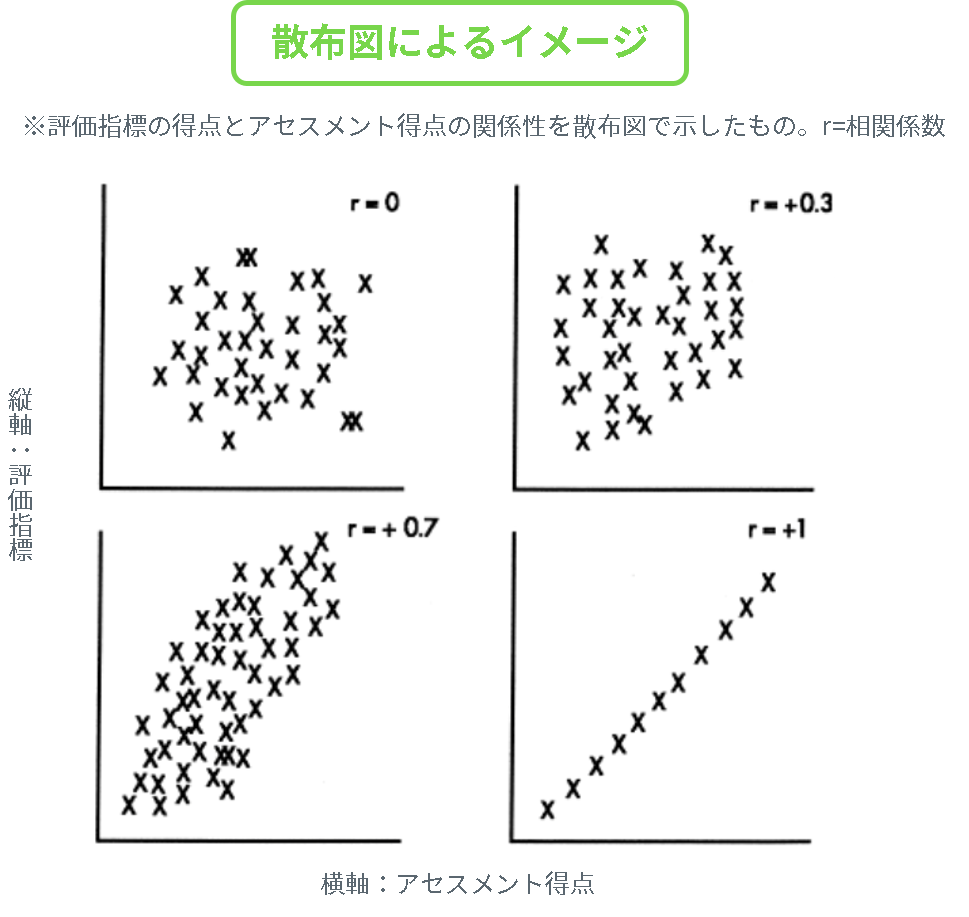

相関係数が低い

物理など自然科学分野では、2つの変数間で絶対値が1に近い相関係数を得ることも稀ではありません。しかし、テスト分析などの社会科学分野で扱う変数にはより多くの誤差が含まれます。心理学で相関係数の値を判断する際、おおよその目安は次のとおりです。 相関係数の絶対値が 0 ~0.2 ほとんど相関がない 0.2~0.4 やや相関がある 0.4~0.7 かなり相関がある 0.7~1.0 強い相関がある

採用時のアセスメントデータを用いるべきか?改めて社員に受検してもらうべきか?

採用基準作成のために人材要件定義を行うことが多くあります。すでに採用選考でアセスメントを実施している場合、社員の入社時のアセスメントデータを使うことも多いです。一方で、入社時点(さらに言えば就職活動時点)のアセスメントデータはすでに何年も前のデータであり、それを使用することに抵抗を感じるというご相談を受けることもあります。 ある企業では、現職者が新たに受検したデータとその対象者の入社時のデータをそれぞれ分析しました。その結果、採用時に「ヴァイタリティ」が高く、現在「統率力」が高い集団が高業績者集団であることが分かりました。採用時には「ヴァイタリティ」が高いという自己認識を持ち、現時点で統率力に自信を持つ集団だったわけです。 採用時のデータ分析=入社時点で持っていてほしい能力、現在のデータ分析=現時点で職務に影響を与える能力(言い換えれば発揮できていない人の能力開発ポイント)を明らかにできると考えられます。採用時のデータを用いることで、入社後活躍する「成長の種」を見つけることができ、現在のデータを用いることで「パフォーマンスに必要な能力」が分かるといえます。

おわりに

当社ではユーザー向けに無料の分析ツールを公開しており、お手元のアセスメントデータを身近に分析できる環境を提供しています。データ分析は数値で統計的な結果が出るため、一見分かりやすく感じますが、必ず結果の解釈が必要です。分析手法や手順だけでなく、結果の解釈についても多くの経験と知見を持つ当社コンサルタントにぜひご相談ください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。前回のコラムでは、インタビュー手法を用いた基準作成について解説しました。今回はデータ分析を用いた要件定義について取り上げます。前編では、人材要件定義の際によく用いられる分析手法をご紹介します。

人材要件定義とは

前回のコラムのおさらいとなりますが、人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、人材要件定義を数多く手掛けており、毎年100件を超えるアセスメントデータを用いた基準作成支援を行っています。前回ご紹介したインタビュー手法と比較して、アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。

準備するデータ

知的能力やパーソナリティ検査などのアセスメントデータと業務におけるパフォーマンスの関係性を分析することで、職務遂行につながる優れた行動群や必要な能力を定義することができます。よって、この「パフォーマンス」を評価する指標が必要となります。評価指標は、業績評価、営業の売上数字、行動評価など、職務や組織によって異なります。ここで用いる評価指標は分析結果自体の妥当性にも関わるため、その職務を果たすために必要な指標とは何か、それをいかに客観的かつ定量的に測定するか、がとても重要です。言い換えれば、各職務におけるKPIを明確化しておくことが要件定義を行う絶対条件であるといえます。データ分析でよく用いられる手法

要件定義を行う際によく用いられる手法をご紹介します。ここでは詳細の計算方法などは割愛し、あくまでも手法の概念をお伝えします。1. 相関分析

2つの変数間の関係に関する統計です。関係性の強さは相関係数と呼ばれる数値で表されます。相関係数は-1から1の間におさまり、記号がプラスの場合は正相関(一方が高ければ高いほど他方も高い)、マイナスの場合は負相関(一方が高ければ高いほど他方は低い)を意味します。さらに絶対値が大きいほど強い関係があります。アセスメントの各項目と評価指標の関係性を数値で端的に示すことができます。

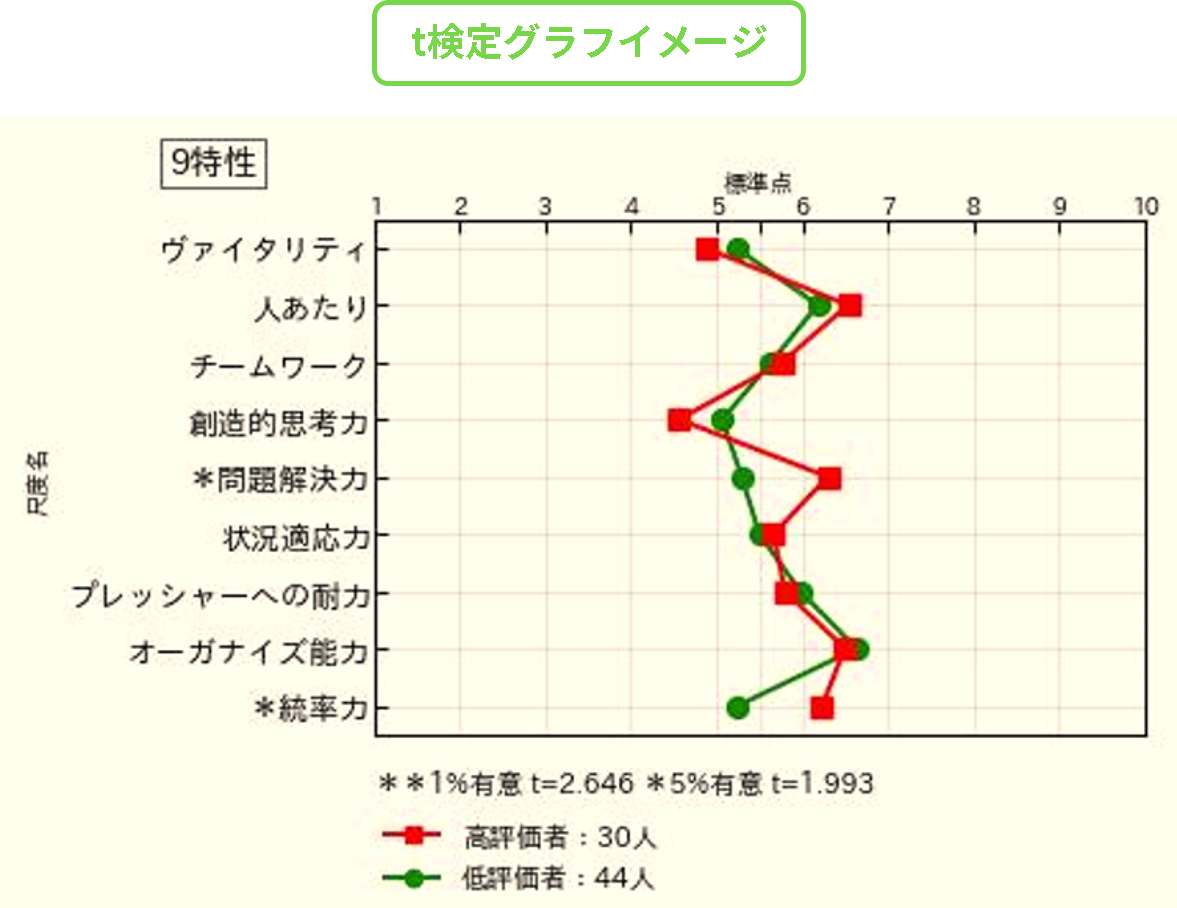

2. t検定

2つの互いに独立する母集団から抽出したサンプル集団の平均の差から、2つの母集団の平均に統計的に意味のある差があるかを分析します。例えば、母集団=社内すべての高業績群と要努力者群とした場合、サンプル集団=実際にアセスメントデータを持っている一部の高業績群と要努力者群を分析して、有意差のある項目から高業績群の特徴を調査します。相関分析と異なり、集団の平均値が分かるため、特定の能力が「全体的に皆高いが、より高い必要がある」、「全体的に皆低いが、あまり低すぎないほうがパフォーマンスがよい」といった解釈が可能となります。

3.重回帰分析

ある変数(例:予測したい評価指標)を、複数の説明変数の値(アセスメントデータ)の一次式で予測する手法です。重回帰分析で得られた式にアセスメントデータを当てはめることで、当該業務の未経験者でも評価予測が可能になります。予測される評価指標が1つの尺度で表されるため、選抜場面の序列化に向いています。

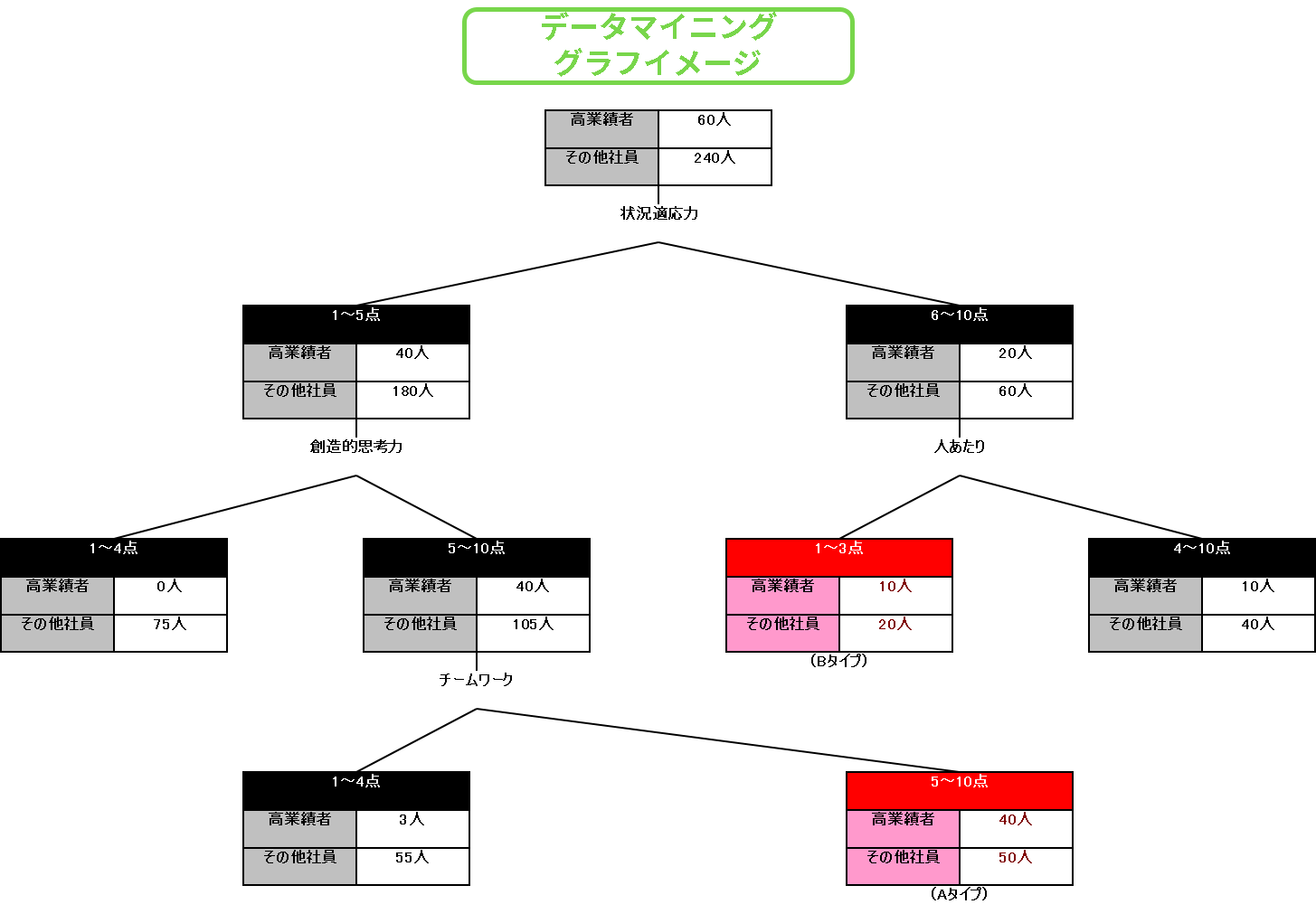

4.データマイニング

もともとはマーケティングの分野で発達した手法で、大量に集積されたデータを採掘(マイニング)して、宝物(情報、知識、仮説など)を見つける手法の総称です。当社では、データマイニングの中で「決定木(Decision Tree)」と呼ばれる手法をアセスメントデータの分析に活用しています。ターゲットとなる集団(例:高業績群)が、その他集団と比較してどのアセスメントの尺度のどの得点域により多く含まれるか、全データの全組み合わせにあたって、帰納的に発見するものです。対象人数が比較的少ない場合でもこの手法を用いることができる点、パフォーマンスに関わるアセスメントの尺度だけでなく、得点域まで示唆することができる点が特徴です。また、場合によっては複数のパターンが抽出されることもあります。

次回後編は、データ分析による人材要件定義のよくある課題について解説します。 日本企業の人事担当者に自社のタレントマネジメントの取り組みについてたずねると、十中八九「次世代リーダーの選抜育成」の話になります。

タレントマネジメントの定義として最も知られている米国ATD(Association for Talent Development)のタレントマネジメント構成要素では、採用、能力開発、定着、後継者計画、組織開発、キャリア計画、パフォーマンス管理、アセスメントの8つが示されていますが、日本の人事担当者がタレントマネジメントを語る時に採用やパフォーマンス管理、離職防止(定着)を話題にすることはあまりありません。

これはタレントマネジメントの定義に対する認識の違いに起因するのではなく、発生している問題の重要性に対する認識の違いに起因しています。

メンバーシップ型雇用とタレントマネジメント

採用、パフォーマンス管理、離職防止は日本企業にとって重要ではない、と申し上げるつもりは毛頭ありません。そもそも日本企業と一括りにすること自体が乱暴な行為ですし、重要度は会社によって異なります。ここで申し上げたいのは、日本で一般的なメンバーシップ型雇用の会社にとって、これらのタレントマネジメント課題がどのように見えるのかについてです。メンバーシップ型企業の採用は新卒採用中心です。年功序列の会社、職能資格制度や成果主義評価制度を年功的に運用している会社にとって新規学卒者採用は低賃金で大きな伸びしろのある人材を一度に大勢獲得する絶好の機会です。人材の流動性が低い日本においては、中途採用で優秀な人を採用したくても、労働市場にお目当ての人が少なく、出てきたとしても報酬が高すぎで採用しづらいという事情もあります。多くの人事担当者は自社の新卒採用を問題はあるが最善のやり方と考えています。

対するジョブ型雇用システムの企業の採用は欠員補充の経験者採用が中心です。新卒採用のように一定期間に大勢の応募者を募り、選考するわけにはいきませんので、常に候補者と個別のコミュニケーションをとり続けます。SNSを活用した採用が活性化しているのは個別対応に適した方法だからです。

メンバーシップ型企業にとってのパフォーマンス管理は育成の一環です。社員が目標達成できるようにマネジャーが様々な環境整備や支援、指導を行います。この時、人事は社員本人を見るのではなく、マネジャーの指導力・コーチング力に注目します。その社員が目標達成できることより、どんな社員が来ても目標達成に導くことができるマネジャーの育成を重視しているからです。

ジョブ型企業にとってもパフォーマンス管理は重要です。業績によっては解雇の可能性があるからです。文字通り社員のパフォーマンス向上のための取り組みであり、マネジャーの育成力を議論の対象にはしません。

次は離職防止についてです。メンバーシップ型企業が社員に提供する価値は定期昇給と雇用保障です。雇用契約自体が離職防止をねらっていますので、改めて離職防止策を打つまでもありません。特定の事象が原因の一時的な退職や一定の経験年数を越えた際の退職の増加が発生するかもしれませんが、大勢に影響はありません。一方、ジョブ型の社会では社員が自らの処遇を高めるために転職するのは普通のことです。したがって企業は優秀社員を引き留めるための離職防止施策が不可欠です。

日本企業のタレントマネジメントはどうして次世代リーダーの選抜育成なのか

メンバーシップ型雇用システムの特徴である新卒採用、終身雇用、内部教育、内部昇進、ジョブローテションは全て自社内で活躍するゼネラリストを育成するための仕組みです。多くの日本企業は自社に最適化された経営幹部を選び育成するための仕組みを持っており、長く運用してきた実績があります。ゼネラリスト育成においてはメンバーシップ型企業に一日の長がありそうです。しかしながら、近年の大きな経営環境の変化のなかで、従来のゼネラリスト育成ではVUCA時代をリードする経営リーダーを作ることはできないという危機感をグローバル企業は持ち始めました。この20年間の日本企業の国際的な存在感の低下を見れば当然の危機意識です。そこで、タレントマネジメントの導入が検討されました。

タレントマネジメント施策の一つである次世代リーダー発掘育成(ハイポテンシャル人材プログラム)も、従来型のゼネラリスト育成と同じプロセスをたどります。そのプロセスとは、ポテンシャルによる候補者の選抜、経営者としての教育、リーダー経験を通じた育成、指導者による薫陶です。同じプロセスなので従来型を応用して、新しいリーダー選抜育成システムを構築することが可能です。具体的な改善点は、選抜基準の明確化、選抜方法の改善、客観アセスメントの導入、アセッサーの強化、意思決定機関の創設、メンターの選定、キーポジションの設定、キーポジションにおける成果定義、経験期間の設定等です。これらの改善により、勘と経験だけではない科学的手法を用いたリーダー育成が可能になります。

多くの日本企業にとって、次世代リーダーの選抜育成システムを改善することは、業績に最も大きな影響を与える実行可能なタレントマネジメント施策なのです。

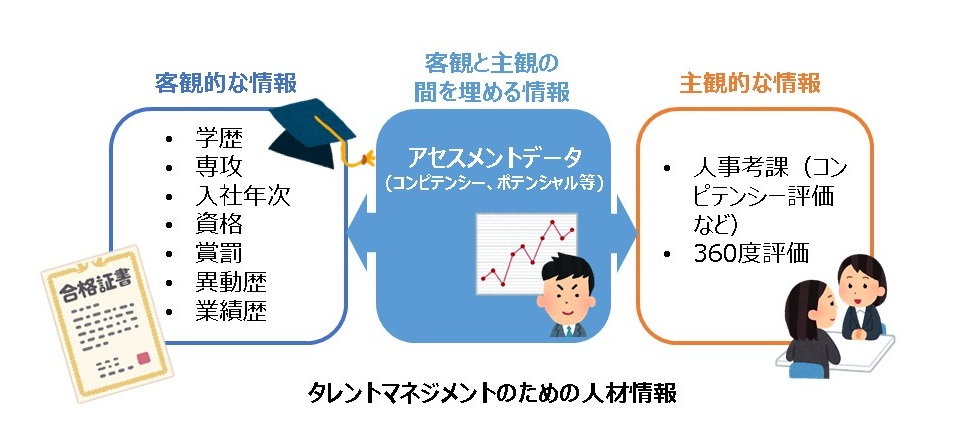

近年、タレントマネジメントシステムでの人材情報管理が非常に活発になりました。事業環境の変化の激しさやグローバル競争の激化を受けて、企業が人材を事業を回すためのHuman Resource(人的資源)としてではなく、みずから仕事を生み出すTalent(資質、能力、ポテンシャルなど)としてマネジメントしていく必要性が生じたことが背景にあります。しかし、実際に従業員のTalentを表す情報は、どれくらい蓄積されているでしょうか。

客観的な情報の妥当性

まず、一般的に管理される人材情報には学歴、専攻、入社年次、資格、異動歴などがあります。これらの客観的な人材情報は、異動や昇格、新規事業への任用、次世代リーダー育成枠への選抜などを検討する際に、どれくらいその人の資質を予測できるでしょうか。履歴は参考になりますが、将来の予測には不十分と考えるご担当者も多いことでしょう。たとえば、知識や技術といったハードスキルがあっても、リーダーシップ性や柔軟性、ストレス耐性といったソフトスキルがないと職務パフォーマンスにつながりにくいというのは自明の理ですし、今まで経験した職務が本人の適性に最善だったかどうかを推測するのは困難です。

もちろん客観的な数字で示される業績歴は有用な人材情報で、最も重視すべきものの一つです。しかしながら注意していただきたいことは、現職を含む今までの業績が、検討すべき次のポスト(管理職や異職種、異業種など)での業績を予測できる(妥当性がある)とは限らないということ。高い業績歴をあらゆる職務における「有能さ」として拡大解釈しないように気を付けていただきたいのです。

主観的な情報の信頼性

それでは、ソフトスキル、いわゆるコンピテンシーを表す人材情報にはどのようなものがあるでしょうか。人事考課としてのコンピテンシー評価、360度評価などの結果を用いることが一般的です。これらの情報は、人が人を評価する際に生じるバイアスを排除できないため、真に公正な評価情報とは言い難いのが実情です。たとえば、A課長がBさんを「リーダーシップ性に優れている(もしくは、とぼしい)」と評価したとして、その時二人の関係性はどうだったのか、どのような状況でそれが判断されたのか、リーダーシップ性とは何を指しているのかなどの様々な背景を考慮すると、その評価をデータとして鵜呑みにしづらいことがおわかりいただけるのではないでしょうか。

新規事業メンバーや次世代リーダー候補者を決める時、不安定な主観評価しか存在しなければ、意思決定に二の足を踏むことになります。つまり、ソフトスキルやコンピテンシーを推測するための考課情報や360度情報は、信頼性の低さ(=ブレやすく安定しない)というリスクをはらんでいるのです。

客観的な情報と主観的な情報をつなぐアセスメント

客観的な情報の妥当性の弱さと主観的な情報の信頼性の弱さを補うものとしてアセスメントで取得する人材データがあります。アセスメント結果を人材データとして組み込むことで、あるポストのコンピテンシー(=適性)、上司や周囲の人からの評価に影響を与えている行動を特定できます。また学歴や職務経験だけではわからなかった未経験職種やポストへのポテンシャルを予測できます。

SHLグループのアセスメントは学術的に認められるレベルの信頼性(測りたいものを測定するための精度)を有していることはもちろん、高い妥当性も確認されており、国内数百社で様々なパフォーマンス指標を説明することに成功しています。お客様の事例の一部をこちらのページでご紹介しています。

アセスメントデータという新たな人材情報に興味を持たれた方は、ぜひ「人材可視化」のダウンロード資料をご覧ください。

先日のコラム「今求められる変革型リーダー」で、変革型リーダーについて定義やコンピテンシーをご紹介いたしました。今回は、この困難な時代に変革を起こすリーダーになるためのヒントをご紹介します。

困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ

現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。

- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること

- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること

- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること

困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる

アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。

変革型リーダーになるための3つの方法

これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。

- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!

- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。

新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。

※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。 2015年から、厚生労働省により従業員50名以上の事業者に対し従業員のストレスチェックが義務付けられました。近年はEAP (社員支援プログラム)も注目されており、従業員のストレスケアの重要性がますます強調されています。しかし、世の中の人事やマネジャーの皆様としては、社員に重篤なストレス反応が現れるより前に、予防としてのストレスマネジメントを行いたいのが本心ではないでしょうか。

初任配属後、異動前後、昇格前後といった、社員の環境が大きく変わるタイミング(=ストレスが発生するタイミング)で、アセスメントの結果を活用し、本人や周囲のサポーターがストレスマネジメントに生かす方法をご紹介します。

(1) 何がストレスかは、人によって異なる

最初に、どのような環境要因をどの程度ストレスに感じるかは、人によって異なります。それは、人にストレスを与える要因(多忙、叱責、孤独、環境変化など)と、ストレス反応(抑うつや、ストレスに起因する心身症など)は直結しているわけではなく、間に「その要因をどのようにとらえるか」という認知が介在しているためです。たとえば、集団で仕事をすることがストレスな人もいれば、孤独に仕事をすることがストレスな人もいます。これは、たとえば外向的/内向的なパーソナリティなどによって、集団で仕事をすることを安心できる快適な環境と感じる人もいれば、非常にわずらわしい環境と感じる人がいるからです。ストレスの感じ方に個人差があるのは、どのような仕事を得意とするかに個人差があるのと同じです。もちろん、どのような要因でも行き過ぎればストレスとなりますが、どの要因にどの程度の耐性があるかは個人によってバラつきがあります。

当社のアセスメントでは「ストレス耐性リポート」というアウトプットで、その人のパーソナリティの傾向から、どのような要因にストレスを感じやすいかを予測しています。エス・エイチ・エルでは、このストレス耐性リポートを本人や上司にフィードバックすることで、ストレスとなりやすい要因について理解を深めるという手法を推奨しています。

(2) 不満が「ストレスの大元」かどうかはわからない

例えば、「今の仕事にやる気を感じられない、原因は仕事量が多すぎるせいだ」という訴えがあったとします。その場合、過重労働となっていないかという点は早急に状況確認し、手を打つべきでしょう。しかし、多忙でなくなればすべて解決かというと、そうではないケースもあります。たとえば、本人は非常にクリエイティブな性質を持っていて、もっと新奇な仕事に取り組みたいと思っているのに、マニュアル化されたルーチンワークに日々忙殺されている、という状況に閉塞感を抱いている可能性はあります。もしくは、本人は非常に社交的な性格で、人に感謝され相互に助け合いながら仕事をすることにやりがいを感じるのに、孤独に誰からも認知されない状態で大量に仕事をこなしているということに不満を抱いているという可能性もあります。

本人のクリエイティビティを活かせる仕事であれば、もしくは、やればやるだけ感謝され自己有用感を感じる仕事であれば、多少多忙であっても乗り越えられるということもあります。それは、多忙な環境に対する認知の仕方が多少なりとも変化するからです。(※あくまで一例であり、過重労働の危険性を軽視するものではありません。)

そのため、個人に特有のストレスの感じやすさを、本人や上司などが把握することは、職務内容の変更や環境改善を検討したり、起こりうるストレスに対して周囲のサポートを求めたりする新たなヒントになる可能性があります。また、本人も自身の特性をあらためて認識することで、有効なストレスコーピングや中長期的なストレスマネジメントにつなげることが可能になります。

(3) ストレスマネジメントは、キャリアの問題でもある

ストレスのまったくない職務環境、というのはほとんどあり得ないと同時に、人間にとって必ずしも良い状態とはいえません。生体は外部からなんらかのストレスを受けると、まずはショック反応を示しますが、その後防御反応として機能を活性化させ、ストレスに対処しようとします。これが最終的にポジティブな結果をもたらすとき、そのストレスは「良いストレス(eustress)」と呼ばれます。「周囲からのプレッシャーの強いストレスフルな仕事であったが、それによって大きく成長できた」というような経験をお持ちの方もいるでしょう。もちろん、あまりにも大きなストレスを受けた場合、対処しきれずにダメージを受けてしまいます。しかし、日常的に生じるストレスに関しては「自分の成長のために必要だ」「自分の理想をかなえるために必要だ」など、プラスに認知することができる環境なのかどうかというのが、本質的な問題といえるかもしれません。ストレスマネジメントは、根本的にはキャリアを考えるということであるということもできます。