今年最後の本コラムでは、毎週発信する記事のうち、今年最も読まれたコラムトップ10を振り返り、人事担当者の関心事を探ります。

2024年掲載の人気記事トップ10

- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ジョブ型雇用はもう古い?!スキルベースの組織とは

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- アセスメントの標準化と標準得点

- 来期の計画にすぐ役立つ!採用担当者向けお役立ち情報のご紹介

- いつも締め切りに追われてしまう理由

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法(前編)

- ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件

- タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

※太字は今年公開された記事です。

1つ目は「スキルベース」です。「スキル」という言葉が昨今HR領域で耳にする機会が増えました。日本ではジョブ型人事が先進事例として紹介されることが多いですが、そのジョブ型のさらに先を行く「スキルベース」の組織に関する解説に注目が集まりました。

2つ目は「ハイポテンシャル人材」です。このテーマは10年近く前から当社が発信していましたが、改めてハイポテンシャル人材の基本要件を解説する記事が人気でした。実際にハイポテンシャル人材の発掘や育成の具体的施策に着手する企業が増えているのかもしれません。

3つ目は「サクセッションプラン」です。このテーマに関わる記事は多数執筆していますが、今回人気を集めたのは「Insight Platform」というサクセッションプランを具現化する新規性の高い当社サービスのご紹介記事でした。次世代リーダーや後継者育成として、ある程度概念的に浸透しつつあるテーマですが、サクセッションプランで成功確率を高める「リーダーシップコンテクスト」という独自のサーベイを搭載した先進性が注目されたようです。

おわりに

今回解説したキーワードは2025年も更に注目をされると予想します。いずれもSHLグループが深い知見を持つテーマです。最新事例や自社への適用を検討している方はぜひ当社までご相談ください。1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

4. 適応を助けること:絶え間ない変化は疲弊するため、サポートが必要

従業員は常に適応が求められる状態にあり、最後の変化が完全に導入される前に次の変化がやってくることが多いです。変化は単に早く起こっているだけでなく、終わりが見えず、継続的に起こっているのです。その影響は明らかで、最近の調査では、どの人事リーダーも、従業員が変化に対する疲労に苦しんでいると報告しています。また、変化の渦中にサポートが得られていないと感じたまま放置された従業員は、安定性を求めて他の職場を探す可能性が54%高くなるという調査結果もあります。また、留まる人々も、しばしば自分自身がやる気を失い、燃え尽き症候群の危険にさらされ、ついていくのに必死であることに感じています。そのため、従業員が変化の流れに巻き込まれるのではなく、職場環境をコントロールできていると感じるためには、サポート、透明性、そして本当の意味での主体性が不可欠です。組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

Z世代は仕事に関連するさまざまなスキルで高得点

世界中の76,000人のZ世代の求職者を分析した結果、対人スキルと戦略的思考がZ世代の際立った強みであることが分かりました。対人スキルでは、特に多様な考え方を促す、他者と相談する、対人スタイルを順応させるなどの分野で高得点でした。戦略的思考では、批判的に評価する、戦略的なビジョンを検討する、改善を推進する、説得力のあるアイデアを生み出すなどの分野で高得点でした。ハイブリッドワークが増加したことで、仕事の経験が少なくなり、同僚と対面で協力する機会も減りました。そのため、Z世代は他の世代からやや異質に感じられるような働き方を身につけています。加えてAI による大きな変革やスキルへのシフトも進行しており、組織は仕事や役割、そしてキャリアに対する考え方を変える必要があります。

他の世代と比較すると、Z世代はイニシアティブをとることに関連するスキルが最も優れています。つまり、彼らは追加の仕事を探し、積極的に新しい責任を引き受ける可能性が高いのです。また、コミュニケーションに関連するスキル、特に話された情報とその背後にある意味を理解する、他者に好印象を与えるという分野でも同様です。

Z世代が活躍できる職場環境

Z世代は、柔軟な働き方を普通のこととして期待するようになっているため、ワークライフバランスを維持することは重要です。リモートワーク、そして従来の 9 時 から5 時までの時間に縛られずに勤務ができることは、非常に高く評価されます。次に、従業員が安心して意見を述べ、アイデアを共有し、建設的なフィードバックを受け取れるオープンな職場環境を整えることも有益です。Z世代は誠実さとオープンさを重視するため、双方向の対話と率直に話す機会を設けることは彼らと信頼関係を築く上で役立ちます。

イノベーションのために協力する: チームとテクノロジーの力

ソーシャルメディアの世界で育ったZ世代は、比較、競争、協力に慣れています。こうした特徴は、チームワークが重視され、知識が共有され、イノベーションが奨励される環境を整えることで、組織にとって有益なものになります。成果を認めて祝い、業績に基づく報奨をすることで、ハードワークを促しエンゲージメントを高めます。デジタルファーストの世界では、Z世代は技術革新の推進、最新ツールの利用、AI の活用において有利な立場にいます。最新テクノロジーの活用は、Z世代のスキルを活用できるだけでなく、彼らにやる気と刺激を与え、ビジネスの生産性と効率の向上につながります。

Z世代へのエンパワーメント:将来の成功への鍵

Z世代は学習と自己啓発に熱心であるため、体系的な育成計画とトレーニングリソース、そして育成すべきスキルとその方法についての知見が重要です。これはZ世代の大きな意欲源の1つであるキャリアアップにもつながり、彼らが新しいスキルの習得と開発が組織内での昇進や成長にどのようにつながるかを明確に把握できるようになります。

おわりに

Z世代は将来の企業の成功に不可欠な存在です。適切な若手人材を採用し、その強みを活かして適切な方法で育成することが、成長を促進するために不可欠です。ステレオタイプによる誤解ではなく、スキルを正確に測定し、データに基づいて人材の特徴を把握することで、組織は従業員が活躍できる環境を構築することが可能になります。 過去数回コラムでも取り上げている「スキルベース」の組織。日本ではジョブ型雇用に注目が集まっていますが、世界ではスキルを中心とした「スキルベース」の人事へ変革が推進されています。企業はスキルデータを活用することで、従業員の流動性を高め、明確なキャリアパスを構築し、新たなギャップを社内の人材で埋めようとしています。今回は、スキルベース組織に移行する際、避けるべき3つの落とし穴とその効果的な対処法を探ります。複雑すぎるスキルフレームワークは異動や昇進の障壁に

タレントマネジメントにスキルを導入する狙いは、従業員の流動性を促進し、組織内のさまざまな役割への移行を支援することです。目標は、従業員が既存のスキルを活用し、組織のニーズに合わせて新しいスキルを開発でき、柔軟な労働力を生み出すこと。しかし、複雑で面倒なスキルのフレームワークは、多くの組織にとってかえって足かせとなっています。例えば、調達部門の社員が経理部門への異動を希望しているとします。すると、現在不足している20のテクニカルスキルという気の遠くなるようなリストに直面します。この複雑さは、従業員を圧倒するだけでなく、組織内での潜在的な流動性も阻害します。前進する道筋が見えるのではなく、乗り越えられない壁が見えてくるのです。解決策は、フレームワークを単純化すること。

職種群を超えて明確に定義された一貫性のあるスキルのフレームワークは、真のスキルベース組織の基礎を築くのに役立ちます。

クリティカルシンキング、データ分析、分析的推論などの中核となるトランスファラブルスキル(Transferable Skills:移行可能なスキル)に焦点を当てることで、従業員は新しい職務に移行できる可能性を認識できます。これら基礎的なスキルは、テクニカルスキルの学習と開発(L&D:Learning & Development)のリソースを活用することで、より円滑な異動が実現し、組織の機動性も向上します。

手探りで進めると、不正確なスキル測定に

スキルのフレームワークが確立されたら、次に重要なステップは、組織内にどのようなスキルが存在するかを理解することです。スキルギャップを特定し、そのギャップを埋めるための戦略を策定することは、L&D、採用、異動に関する意思決定をする上で不可欠な情報となります。残念なことに、多くの組織は自己申告によるスキルデータに大きく依存しており、客観的な現実よりも個人の認識を反映した不正確で不完全なデータであることが多いです。

推測のスキルデータの増加により、網羅性は向上しましたが、正確な意思決定に必要な厳密性はまだ不足しています。スキルの状況を真に理解するためには、組織は客観的なスキル評価に目を向ける必要があります。

アセスメントは、従業員の能力開発プログラムや業績評価に組み込むことができ、従業員の能力をより正確に把握することができます。アセスメントデータは、研修ニーズの特定から戦略的採用の計画まで、タレントマネジメントに関する情報に基づいた意思決定を行う上で、非常に貴重なものとなります。

リスキリングを可能にするポテンシャルに目を向けず、不確実な未来への備えが不十分に

技術の進歩や市場の要求が絶えず変化する世界では、将来のスキルニーズを予測することは困難であり、特にテクニカルスキルにおいてはなおさらです。この不確実性から、競争力を維持するためには、スキルアップとリスキリングへの継続的なアプローチが必要となります。このような不確実性の中にも、普遍的に価値のあるスキルは存在します。例えば、素早く学習する、変化に適応する、達成しようと努力する、など。これらは、リスキリングを可能にするポテンシャルとして新しい組織や業務にスムーズに移行できる人材の特定に役立ちます。従業員が迅速に学習し、新たな課題に適応できるようにすべく、組織はこれらソフトスキルを優先すべきです。

継続的に学習し、適応する文化を育成することで、組織は従業員を将来に備えるだけでなく、変化に直面したときのレジリエンス(回復力)を高めることもできます。

おわりに

「スキルベース」は最近注目されるキーワードのひとつですが、解きほぐしてみると、組織として押さえるべきポイントは決して新しいものばかりではありません。コラムで紹介したスキルフレーム(馴染みのある表現に言い換えると人材要件定義)の簡素化、アセスメントを活用した正確なスキル測定の徹底、リスキリングを可能にするソフトスキルの重要性は、いずれも当社が以前からお伝えしていたポイントです。持続可能なスキルベース組織の構築は、組織・仕事と人を客観的に把握し続ける取り組みにより実現可能です。

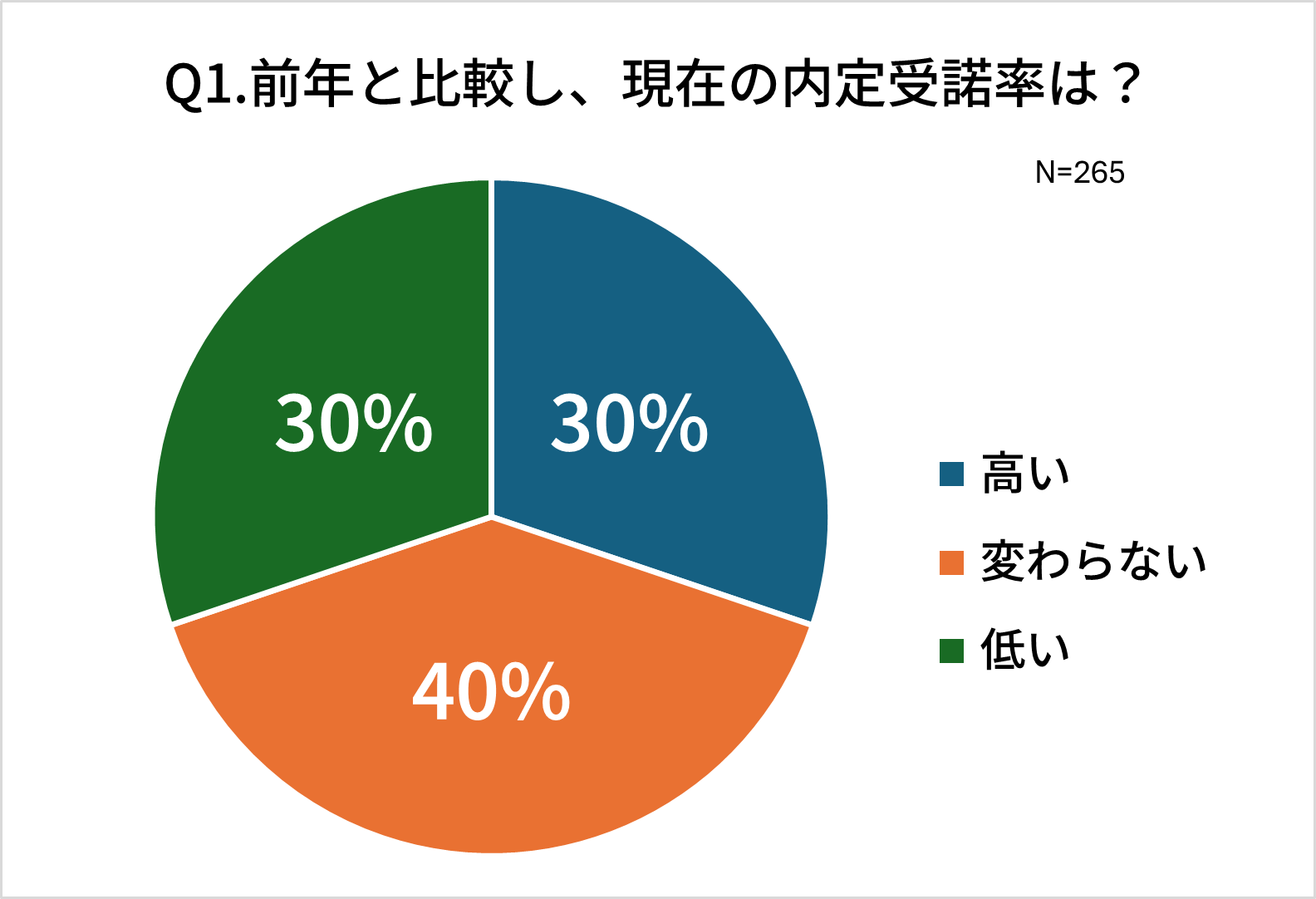

このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

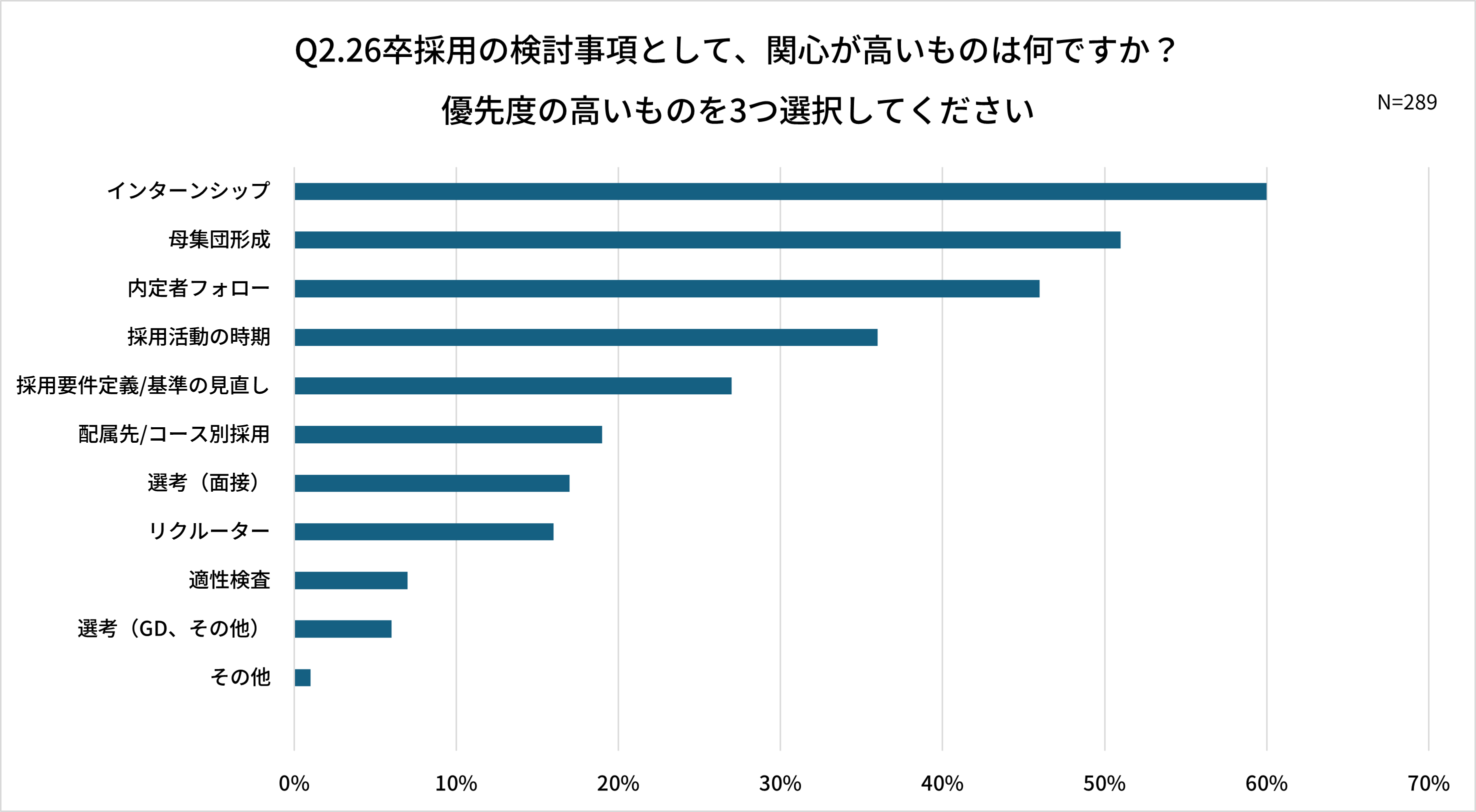

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。 日本では企業の雇用形態がメンバーシップ型からジョブ型へ変化しはじめたところですが、既にジョブ型雇用が一般的な欧米企業では新しい組織人事のモデルが生まれています。キーワードは「スキルベース」です。職務を中心にする人事からスキルを中心にする人事への大きな変革がはじまっています。

本コラムでは、新しい人事の概念であるスキルベースについて解説します。

スキルベースの組織とは

スキルベースの組織とは、ジョブではなくスキルを中心とした人事管理を行う組織です。ジョブを一人の人が行う組織の最小単位と捉えるのではなく、一つのジョブをスキルの集合体と捉え、スキルと人を結び付ける考え方です。今までであれば一つのジョブと捉えられていた一連の作業を細分化して、スキルによって分類し、ある人が保有しているスキルに応じてジョブ自体を柔軟に変えてしまう組織人事のあり方です。ここでいうスキルとは、プログラミング、コーディング、データ解析、外国語などのハードスキルだけではなく、コミュニケーション、リーダーシップ、クリティカルシンキング、完遂能力、回復力などのソフトスキルを含んでいます。

なぜ、スキルベースが必要なのか

欧米でスキルベースが普及していく背景は以下の5つに要約できます。- 従業員の福祉に貢献する

コロナ禍を経て、人々は単に生活のための給料をもらうだけでなく、社会貢献と自身の成長を実感でき、人として尊重される企業で働きたいと強く考えるようになりました。スキルベースを導入することで従業員一人一人の強みを生かすことができ、スキルトレーニングによってエンプロイヤビリティを向上させることもできます。 - 市場や戦略の変化

スキルから仕事を再編成すれば、組織は変化する環境に対して迅速に対応できるようになります。コロナ禍で職務の変更を余儀なくされた人が多くいました。多くの人は新たな職務への適応に時間がかかったはずです。スキルベースを導入していれば、各従業員の持つスキルに基づいて新たな職務を創出し、より早く成果を出すことができていたでしょう。 - 人材不足

スキルベースでは、学歴や経験といった従来の指標にとらわれず人材の能力や学習・適応能力に注目して人を選ぶため、従来では採用できなかった人材を採用したり、候補者として社内選抜したりすることが可能です。スキル重視の企業は人材パイプラインを9.4倍増やすことができます。 - デジタル技術革新のスピード

生成AIの発達により職務の一部をAIに担わせることができるようになりました。職務に求められる役割とスキルが変化しているのです。私たちは人が行うべきタスクを再編成し、新しい職務を作り出さなければなりません。スキルベースはこのような職務の再編成に適したモデルです。 - 働き方の多様性に対応する

多くの人が自分のスキルを武器にしたフリーランスやプロジェクトベースの仕事をはじめています。また、企業で働く人であっても職務記述書に書かれた仕事だけをしている人は少数派です。特にエグゼクティブの大半は担当する部門や職務領域を超えて仕事をしています。

スキルベースの実践

スキルベースの実践においてはじめに着手すべき人事施策は3つあります。- スキルベースの採用

- スキルベースの選考プロセスを構築します。採用基準としては、資格や職務経験よりも、スキルや能力、適性を優先します。これにより未経験者を選考の対象とできるため応募者が増加し、採用人数を増やすことができます。 選考ではスキルベースのアセスメントや行動面接を活用し、スキル要件に照らして評価を行います。

- スキルベースの人事異動、登用任用

- 現有社員は組織と仕事の知識を持っており、自社のビジネスを熟知しています。外部から採用する人材に比べて即戦力になる可能性が高いことがわかっています。 スキルベースの社内公募や人事異動を活発に行うことで社内の人材流動性を高めることができます。社内の人材流動性を高めることは従業員のエンゲージメント向上、定着率向上、雇用コスト削減など、多くのメリットにつながります。

- リスキリング

- 経営戦略、事業戦略や人材戦略が変われば、組織の能力やスキル要件も変わります。 社員のスキル、能力、ポテンシャルを個別に把握できれば、より効率的にリスキリングの施策を打つことができます。また、変化に対応できる人材を把握し、個別の状況にあったリスキリングを行えば、育成投資の効果を高めることができます。

スキルベースの問題点

スキルベースは単にスキルによる人事管理というだけでなく、人事管理の根幹に影響を及ぼす大きな変革です。導入にあたっては以下の問題点があります。「スキルベースモデル導入の主な障壁」(デロイト、2022年)

- 旧来の考え方と慣行

- スキルに見合った報酬を与えることの難しさ

- 変化のスピードへの対応

- スキルをビジネスの優先順位に合わせることができない

- スキルによるマネジメントの複雑さと難しさ

- スキルの共通定義や分類法の欠如

- スキルに基づいてパフォーマンスを評価できない

- スキルデータの不足

- 効果的なスキル関連テクノロジーの欠如

- 採用担当者や受入れ部門のマネジャーが、スキルのある人材の見つけ方とスキルの評価方法を知らない

終わりに

私たち日本企業がジョブ型雇用の利点を活用しようと人事変革を進めている中、欧米企業はジョブで人を縛ることが組織運営の柔軟性を損なうとスキルベースというモデルを生み出しました。スキルベースの根底には、人それぞれの強みを生かすために職務を柔軟に変えるという発想があります。この発想、どこかで聞き覚えがあります。そうです。日本のメンバーシップ雇用の考え方です。組織のメンバーとして雇用した人材を生かすために柔軟に異動させ、仕事を作り、定年までその人の能力を最大限に活用しようとするこの考え方です。しかし、メンバーシップ型雇用は人材育成に時間がかかり、急激に変化する環境には適応しづらいモデルです。その点がスキルベースとの違いと私は考えます。スキルベースの導入にはアセスメントが不可欠です。スキルベースについて詳しく知りたい方は以下のリンクからeブックをご覧ください。

https://www.shl.com/hr-priorities/skills-based-organizations/

参考:

SHL ebook「How to build a skills-based organization」

Deloitte(2022)「The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce」

以前のコラムで「パワースキル」という新しいフレームワークと、各スキルの地域や業界別の分布をご紹介しました。従来のコンピテンシーとは異なる、新たな観点として注目を集めているスキルアプローチですが、今回は組織内でスキルをどのように活用するかを、SHLグループのe-book「How to build a skills based organization」より一部抜粋してご紹介します。

なぜスキルベースの組織なのか

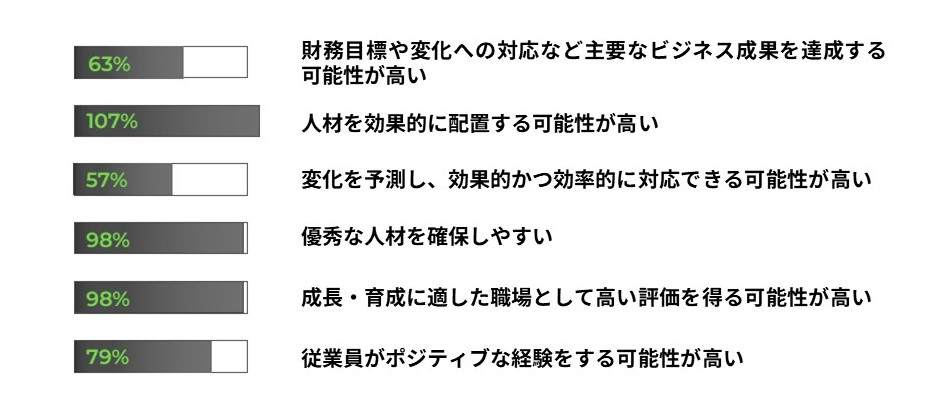

現在、人事は事業戦略の変化に合わせて人材を素早く効果的に活用することに苦慮しています。組織はスキルを特定し、測定し、配置するための体系的な、あるいは有用な方法を持っていません。人材とスキルを中心に仕事を組織化する、つまり、スキルベースの組織を作ることで、生産性、パフォーマンス、アジリティ(敏捷性)を最大化することができるのです。スキルを理解し、管理するシステムを構築することで、人事はすべての人材業務に一貫した戦略を適用することができ、優先事項や経済状況、人材市場の変化に事業が適応できるようになります。調査によればスキルベースの組織は、以下の傾向があります。

スキルへの移行にあたり検討すべきポイント

具体的な移行のプロセスは組織によって異なりますが、ここでは有意義な変化を起こすために検討すべき4つのポイントをご紹介します。1. 「なぜ」から始め、成功をイメージする

自問自答してみてください。なぜスキルベースへ移行するのか?スキルによって最終的に何を達成したいか?スキルアプローチに取り組む理由はたくさんあります。しかし、目的を明確にすることで、焦点を絞ることができます。成功とはどのようなものかを考えてみてください。どのようなKPIか確認し、それがどのようにビジネスに役立つのですか?

2. 組織を結束させる

スキルベースの組織作りは、一人でできるものではありません。組織内の他の利害関係者と目標や戦略を共有し、一緒に取り組む必要があります。上級リーダーから一般社員まで組織内のあらゆるレベルの人々が、このアプローチの利点を理解し、移行中および移行後に果たす役割を把握しているようにしましょう。

3. 道具を揃える

どのような形であれ、スキルアプローチに取り組む上では、スキルを正確に識別し、測定し、マッピングする必要があります。ここにアセスメントを導入することで、従業員のスキルを客観的に測定し、タレントマネジメントに関する迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。まずは、スキルを記述しマッピングするための共通言語を見つけます。SHLのスキル分類法は、科学的な根拠に裏付けられたフレームワークに基づいています。次に、スキルを測定するツールが必要です。SHLのGlobal Skills Assessment(グローバル・スキルズ・アセスメント)は、わずか15分で96のビジネススキルを測定することができます。

4. 成功を祝う

すべての前進は進歩です。小さな成功や前進はあまりに簡単に忘れてしまうものです。こうした小さな成功の棚卸しをし、次のステップへの活力とすることが重要です。

おわりに

「人材をより事業戦略に合致させたい」。これは、スキルベースのアプローチに移行する組織に共通する理由です。事業戦略や人材戦略をスキル要件に置き換えることは、最初は難しく感じられるかもしれません。しかし この情報があれば、戦略的な採用、配置、リスキリングなどの活動を通じて、事業を助けることができます。e-bookでは、この後、スキルベースの組織への移行をどこから開始すべきか、そしてスキルアプローチへ移行する上での障害と対処法についても言及しています。詳細はこちら からご覧ください。 本コラムでは、将来必要なスキルを持つ人材を確保する方法を検討する上で参考となる、SHLの白書「Skills of the Future and Where to Find Them(未来のスキルと、どこでそれらを見つけるか)」を一部抜粋してご紹介します。

変化し続ける世界とパワースキル

多くの研究では、AIが人間の社会的・感情的な知性や創造的・革新的なスキルを、他のスキルのように簡単に再現することは、難しいことを示しています。¹このことから、ソフトスキルや創造的・革新的思考がより重要になりつつあること、これらのスキルを持つ人材はAIの時代に活躍するであろうことがうかがえます。

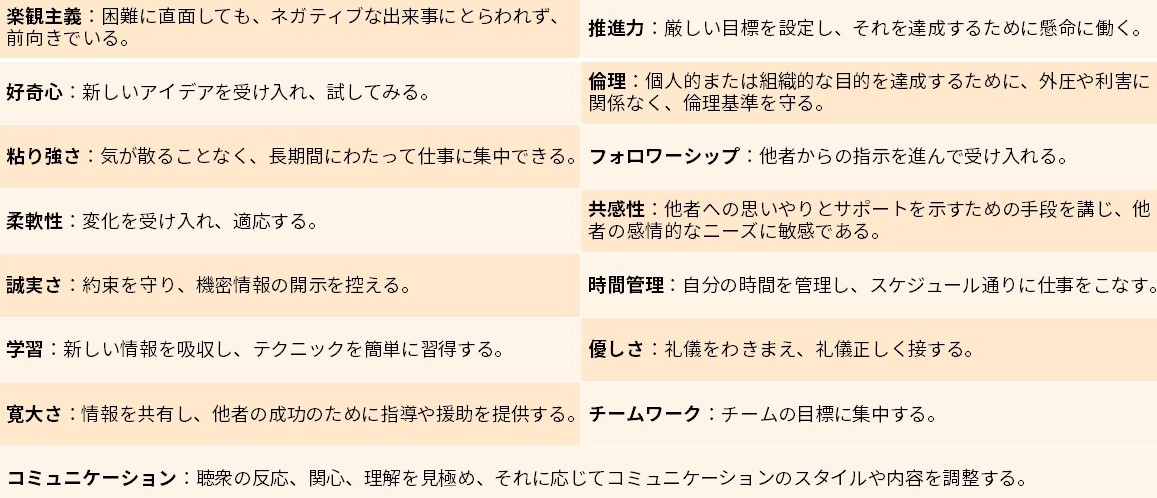

人事領域の世界的なエキスパート、Josh Bersin 氏は将来の成功のためのXファクターとなるスキルを調査し、その結果を「パワースキル(PowerSkills)」のフレームワークにまとめました。²この調査によると、未来のスキルは技術的なものではなく、行動的なものです。

AIの最初の黄金時代が間近に迫っている今、ソフトスキルやAIを活用できるスキルを持つ人材の採用は人事にとって重要です。³

SHLは、「パワースキル」を人事の実務家が活用しやすいように、仕事ですぐに役立つスキルに焦点を当てて定義を追加し、15のスキルにまとめました。

調査データ

「パワースキル」を地域別、産業別、経年で調査するため、仕事に関連する96のスキルを測定するSHLのユニバーサル・コンピテンシー・アセスメント(UCA)⁴を「パワースキル」にマッピングしました。

サンプル総数:67,592人

地域別の内訳:ヨーロッパ(49%)、北米(20%)、インド(20%)、中東(6%)、アフリカ(3%)、アジア(1%)、オセアニア(1%)、中南米(1%)

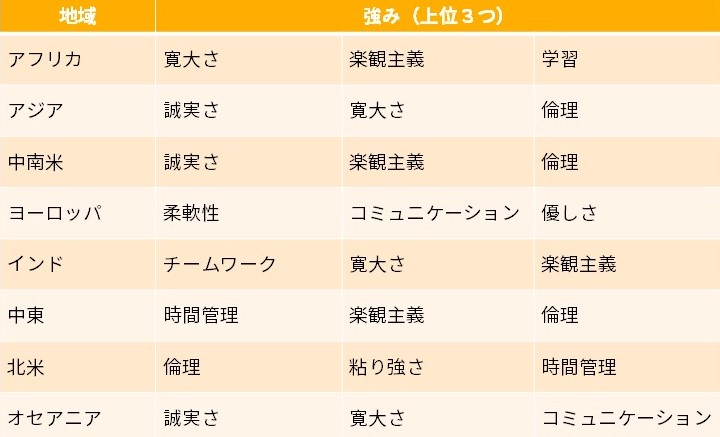

地域別

各地域の明確な強みを調べるため、各スキルで高得点域(候補者の上位3分の1)に入った候補者の割合を算出し、地域内で順位付けしました。以下は各地域の上位3つのスキルです。

各地域は独自の強みを示しています。採用担当者が必要なスキルを持つ候補者の確保に苦戦しているのであれば、そのスキルの高い他の地域から獲得することが考えられます。パンデミックで示されたように、地理的に離れていてもリモートで働くことができます。

比較的多く挙がっているのは、「楽観主義」「誠実さ」「寛大さ」です。一方、「共感性」「フォロワーシップ」「好奇心」「推進力」はどの地域でも上位ではありませんでした。しかし、業界によっては重要な強みとして挙がっています。

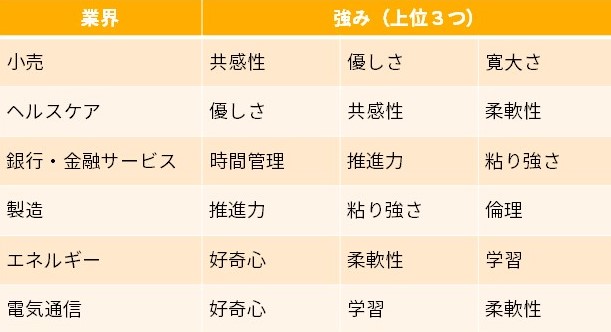

業界別

様々な業界の特徴を横断的に見ることで、採用担当者にとっての潜在的な人材パイプラインと働き手のキャリアパスが浮き彫りになりました。これらは特に、自動化の影響を受けやすい職務において重要です。既存のスキルセットを活用できる別の業界が分かるため、人材の流動性を高めるのに役立ちます。

自動化の進む小売業界の人材にとって、主な強みが共通しており成長産業となる可能性が高いヘルスケア業界が潜在的なキャリアパスとなります。同様に、銀行・金融サービス業界と製造業、そしてエネルギー業界と電気通信業では強み2つが共通しており、人材プールを共有できる可能性が高いです。

新たなパワースキル

最後に経年変化の傾向を調査しました。2021年(N = 7,692)と2023年の最初の3ヶ月間(N = 13,137)について、高得点の候補者の割合を比較し、増加幅が大きいものから小さいものへと順位付けを行いました。大半のスキルで高得点の候補者数が増加しました。上位3つは「粘り強さ」、「優しさ」、「時間管理」です。おわりに

複数の業界で、候補者の主な強みが共通していることが分かりました。チーム内のスキルギャップを埋めるのに苦労している採用担当者は、別業界の人材プールを活用することが有益です。別の地域へ目を向け、リモートワーカーを活用することも考えられます。過去2年間で「パワースキル」を持つ人材は増加しており、多数の応募者からスキルを持つ人を見極めるのは困難です。気付かないうちにチーム内でこれらのスキルが高まっている可能性もあります。

スキルをもつ応募者を迅速に見極めるために、また、チームの強みを把握しAI黄金時代におけるチームの成功を阻むスキルギャップを特定するために、アセスメントを活用しましょう。

白書の原文はこちらからダウンロード可能です。

¹ 2017, McKinsey Global Institute, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages

² 3 2019, Josh Bersin, Let’s Stop Talking About Soft Skills: They’re PowerSkills

³ 2022, Research.com, Job Automation Risks in 2023: How Robots Affect Employment

⁴ UCA(Universal Competency Assessment)は、現在国内での取扱開始に向けて準備中です。

はじめに

VUCA以上の急速な変化を表すBANI(Brittle不安定、Anxious心配、Non-linear非線形、Incomprehensible不可解)と呼ばれる現在、環境に適応できる経営リーダーを準備しておくことは、あらゆる会社にとって最重要の人事課題です。近年、サクセッションプランを導入する企業から経営人材の要件定義(コンピテンシーモデリング)のご依頼を受けることが増えてきました。日本でも科学的な手法で経営幹部を選抜することが普及してきたのだと感じます。

経営幹部育成については、7:2:1(業務経験7割、薫陶2割、教育1割)の法則に基づき、いかに最適な職務経験をさせるかを議論する企業が増えています。経営者を育てる効果的なポストはどこにでもあるわけではありませんが、今の経営幹部がどのような職務を経験してきたかを調べることで、自社内にある経営者を育てるポストを見出すことができるかもしれません。

このコラムでは、経営者となるために必要な職務経験について当社で行ったコンサルティングの事例を踏まえ述べていきます。

新しい経営者を作るための調査依頼

数年前になりますが、経営改革を進める大手企業のクライアントから未来の経営者を育成するための調査に関するご相談を受けました。ご相談内容を要約すると以下のようになります。・DXによって会社の事業を根本から変える。

・今後の経営トップは新事業を生み出し続け、会社を継続的に変化させることができる人材である。

・現在の経営幹部に新経営者像に該当する人材が数名いる。該当者の能力と経験を調査し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーと経営幹部になるために必要な職務経験を定義してほしい。

ご依頼を受けて、該当者全員のインタビュー調査を実施しました。

この調査は、2つの目的で行いました。1つ目は経営リーダーのコンピテンシーを特定すること。経営幹部としての現在の役割と業務内容、今度の環境変化に関する情報を収集し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーを特定します。

2つ目は経営幹部としての能力とスキルを開花させた職務経験を特定すること。キャリアの初期段階から現在に至るまでの職務経験をお聞きして、経営者としての能力、スキル、コンピテンシーの獲得に関連の深い職務経験を明確にします。該当者はそれぞれ専門性、得意分野、長所短所、当然ながら職務経験が異なる人であったため、ヒアリングした職務経験を抽象化し、役割や業務、目標、環境などの共通性を探りました。

経営者を育てた3つの経験

今回のテーマである職務経験について結果の概要を申し上げると、共通する経験として以下3つが見出されました。・特定の機能や部分的な役割ではなく、ビジネス全体を担当する

キャリア初期の20代に会社の主流ではないビジネスや地域を担当していました。傍流のビジネスや市場は小規模であったり、未整備であったりすることが多く、自分ひとりあるいは少人数でマーケティング、商品開発、生産、営業、サポートなどのすべてを行う経験をしていました。

・混乱や不確実な中で問題に対処する

キャリアの比較的初期である20代から30代前半に事業撤退や人員削減、海外での訴訟に対応する経験をしていました。該当者それぞれが異なる経験をしていましたが、共通しているのはめったに発生せず、今まで会社が解決したことのない問題に対峙したことでした。いわゆる修羅場や逆境に立ち向かう経験です。

・30代で経営の役割を担う

企業買収や海外拠点の設立などを通じて、30代のうちに小さな組織での経営者(経営幹部)となる経験をしていました。この経験は20代での職務との関連性が強く、20代での職務成果が経営ポストにつながっていました。

経営者を育てるリーダーシップコンテクスト

これらの職務経験をより詳細に分類し、SHLのリーダーシップコンテクスト(リーダーのパフォーマンスに影響を与える環境)に置き換え、以下5つの重要なリーダーシップコンテクストを定義しました。・グローバル/異文化のチームをリードする

異なる文化を持つ複数国のチームメンバーや業務があるグループ、部門、ビジネスを運営する。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

役割と仕事が明確に定義されていない環境や、高度な不確実性を特徴とする環境でリードする。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

大きなリスクを冒し、成功するために大きな賭けをすることが求められる環境でリードする。

・独立採算の事業を経営する

製品、販売、マーケティング、運営、および管理機能の責任を負うエンドツーエンドのビジネス(P&L)を行う。

・新しい戦略を立案し、推進する

結果につながる新しい戦略を考案し、チームや組織を調整して実行する。

このように経営者を育てるための修羅場をリーダーシップコンテクストによって定義すれば、リーダー育成に最適なポストを見つけやすくなります。最初に申し上げた3つの共通経験だけでは、具体的なポストを選び出すことは少々難しいかもしれません。

おわりに

経営リーダーを育てるためポスト(職務経験)をどのように定義するかについて述べました。今までの経験と勘による判断からより客観的、科学的な手法による判断を行うことで、経営リーダー育成についてもオープンな議論ができるようになります。優秀な人材を会社の主流に置き、色々な役割を少しずつ担当させ、好成績を出せるよう育成することは、未来の経営リーダーを作るための得策ではないかもしれません。傍流で逆境に向き合い、リスクを取り小さな結果を出し続けている、そんな人が未来のリーダーなのです。一見すると遠回りに見える職務経験が経営リーダーへの最短ルートであることを知っていただきたいと思っています。