困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ

現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。

- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること

- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること

- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること

困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる

アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。

変革型リーダーになるための3つの方法

これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。

- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!

- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。

新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。

※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。 本コラムは2021年1月27日(水)に開催したSHLタレントマネジメントウェビナー「戦略的タレントマネジメントの進め方」の講演内容の記録です。

はじめに

私がHRコンサルタントとして28年間仕事をしてきて思うことは、日本企業の人事マネジメントは28年前とほとんど変わっていないということ。この間、日本の国際的な存在感は低下し続け、特にこの10年間は世界でデジタル破壊が急速に進み、世界の主要なプレーヤーである日本企業はかなり少なくなりました。そしてこのコロナ禍。パンデミックが起こした急激な環境変化により、会社の淘汰がはじまりました。もう私たちに変化を先送りしている余裕はありません。今日の講演は、環境に適応できる組織をどのように作っていくかがテーマです。

戦略的タレントマネジメントとは

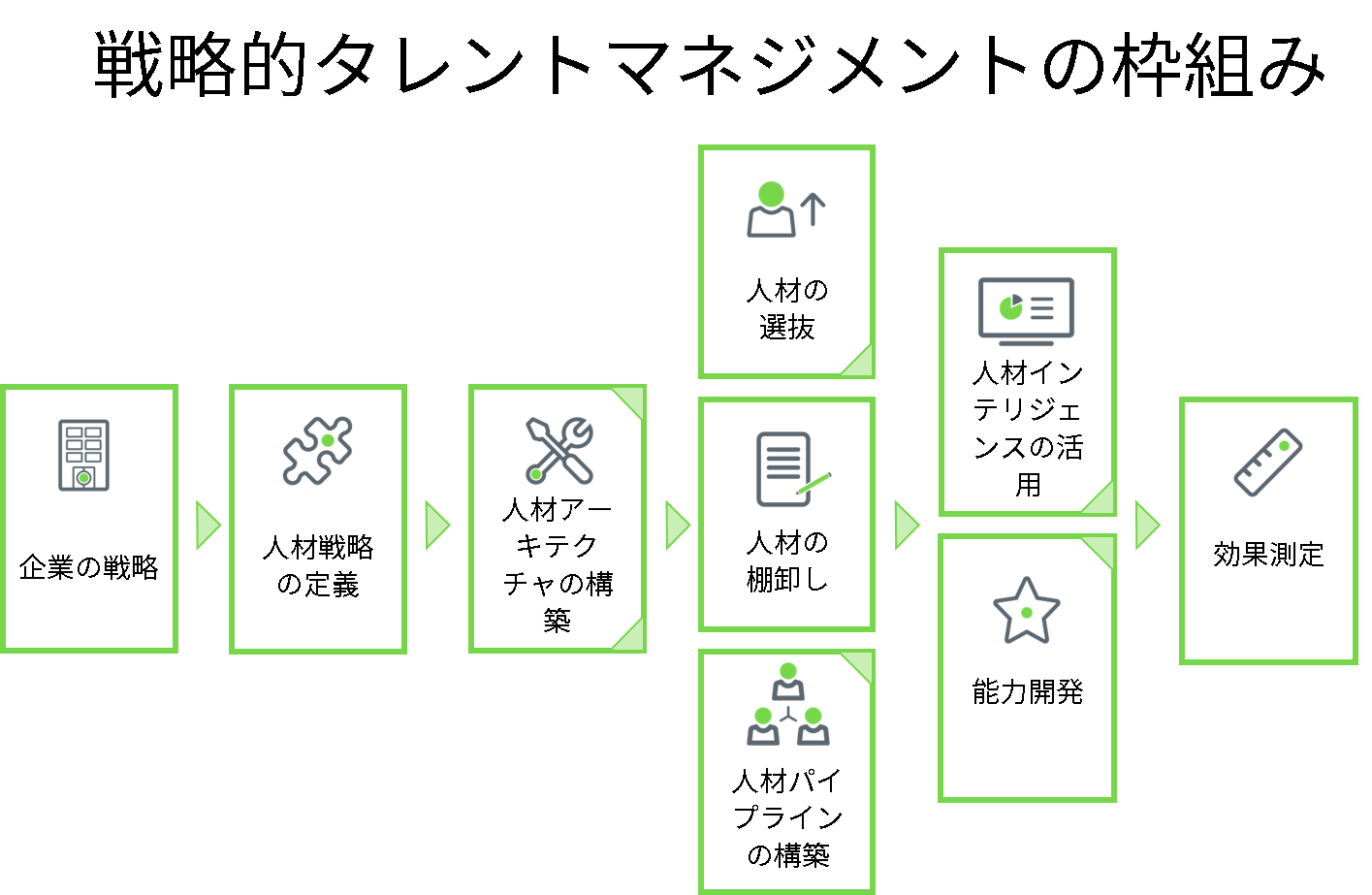

戦略的タレントマネジメントとは枠組みにそったタレントマネジメントのことです。その枠組みとは、以下の通り。- 企業の戦略

- 人材戦略の定義

- 人材アーキテクチャの構築

- 人材の棚卸し

- 人材の選抜

- 人材パイプラインの構築

- 能力開発

- 人材インテリジェンスの活用

- 効果測定

この枠組みを踏まえてタレントマネジメントを実践することで、各人事施策の相乗効果を高め、矛盾や無駄のない合理的・効率的な人事施策の運営が可能となります。

それではパートごとに説明します。

企業の戦略

タレントマネジメントの目的は企業の戦略を遂行すること。企業の戦略とは経営戦略、事業戦略のことです。経営事業戦略立案の責任はトップにありますが、人事はただ受けて立てばいいわけではありません。戦略はリソースにより影響を受けます。人は企業における最重要リソースです。人に関する情報を持っているのは人事ですから、人事はトップのビジネスパートナーとして戦略立案に関与すべきです。

人材戦略の定義

経営・事業戦略を遂行するための人に関わる戦略が人材戦略です。人材戦略を定義する際に意識していただきたいことは、全ての人材戦略が経営・事業戦略にはっきりと結びついているということ。曖昧な関連付けではなく、明確に一つ一つがつながるように人材戦略を作ってください。人材アーキテクチャの構築

人材戦略を遂行するための人事の制度、仕組みが人材アーキテクチャです。全社レベルで決めるべきことは、会社の価値観、組織、コンピテンシー、組織文化、リーダーシップスタイル、雇用主ブランドとEVP(Emploee Value Proposition)。

役割レベルで決めるべきことは、職務グループ、キーポジション、キャリアパス、役割プロファイル、報酬制度。

プロセスレベルで決めるべきことは、昇進、選抜、異動、能力開発に加えて、各プロセスに用いるテクノロジーです。

人材の棚卸し

ここからは運用です。人材の棚卸しとは、どこにどのような人が、どれだけいるかを定量的に把握すること。人材の棚卸しによって人材可視化を実現できます。人材の棚卸しで取得すべき情報は3つあります。各社員の実績、コンピテンシー、ポテンシャルです。実績は業績、評価、職務経歴、異動歴、研修受講歴、取得資格、勤怠などを含みます。コンピテンシーは能力評価、行動評価、360度評価、保有スキル、業務知識などを含みます。ポテンシャルはパーソナリティ、知能、意欲、価値観、興味関心などを含みます。ポテンシャル情報は、上長による評価結果が用いられることが多く、客観的な情報が得られづらいものです。そのため、客観的なアセスメントを用いた情報収集が有効です。

人材の選抜

人材の選抜は採用、異動、登用などにおいて人を選ぶこと。人材選抜の重要なことは二つあります。一つ目は、対象となるポストに求められる人材要件を定義しておくこと。最近は日本でもジョブ型雇用の導入にあたって職務記述書を作成する企業が出てきました。職務記述書を作成するかどうかは会社によりますが、求められるコンピテンシー、スキル、経験等を定義することは必須です。

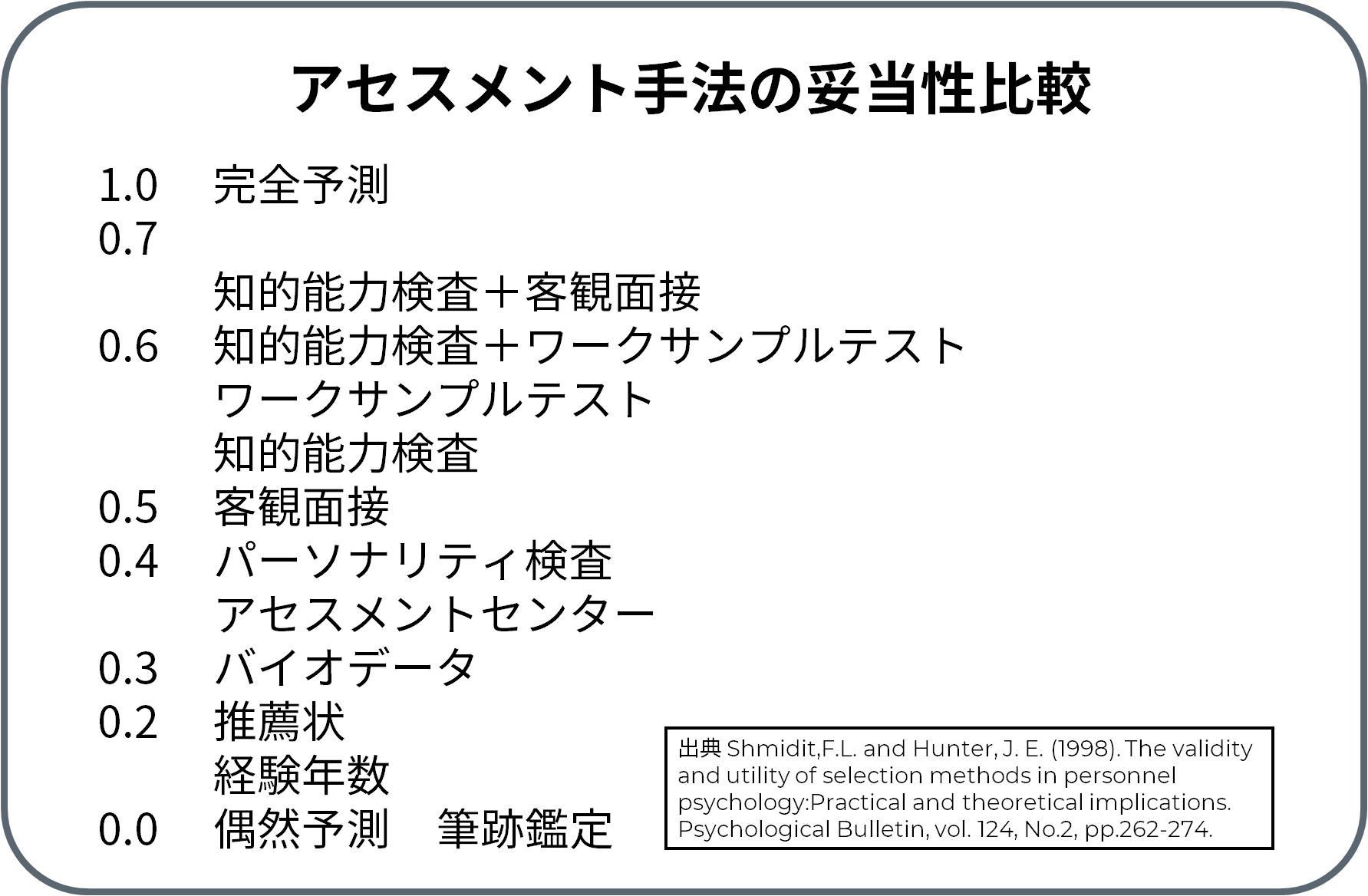

二つ目は、人材要件(選抜基準)を評価するために適切な(妥当な)選考手法を用いること。例えば、ホスピタリティーが人材要件であるならば、計数検査と論理検査を用いることは無駄なだけでなく、誤った判断につながります。パーソナリティ検査や接客のロールプレイ演習などを用いることが適切です。

人材パイプラインの構築

人材パイプラインはジョブ型雇用の会社における幹部の内部昇進比率を高めるための仕組みです。メンバーシップ型雇用中心の日本では幹部のほとんどが内部昇進であり、多くの社員は自社内での昇進を思い描くことができます。日本企業にとってあえて人材パイプライン構築する必要はないかのように思えますが、実は違います。日本に社長を作るための体系的な育成システムを持っている会社がどれだけあるでしょう。ほとんどありません。人材パイプラインは、重要ポストの候補者群を作り、その候補者群に経験させるべきキーポジションを定め、戦略的に人材を育成するための方法として、今の日本に必要なものなのです。能力開発

どんな会社でも社員教育をやっています。改めて確認すべきことは、今の能力開発プログラムが戦略を遂行する上でどのように役立っているかです。また、リーダーシップ開発における70・20・10の法則(リーダー育成における経験、指導者、研修の効果の割合を示す法則。経験70%、指導者による薫陶20%、研修10%)で言われる通り、経験(70%)が成長に大きな影響を与えます。配置そのものが能力開発施策になっているのです。人材インテリジェンスの活用

人事データベースやタレントマネジメントシステムに選抜や棚卸しで得られたデータを取り込み活用します。具体的には以下のような活用です。- データを参考に重要な意思決定を行う。

- 地域、ビジネスユニット、階層、職種ごとにベンチマークとの比較を行い、どの分野の人材に競争優位性があるかを把握する。

- アセスメント、評価等のデータを取り込み人材ダッシュボード作る。

- コンピテンシー、スキル別に人材レビューを行い、優秀人材を特定する。

- 現状の強みと弱みを明確にする。

効果測定

各人事施策がどの程度戦略の遂行に貢献したかを測る方法を準備し、継続的なフィードバックにより人事施策を改善します。タレントマネジメントの成果は業績を向上すること。最終的なゴールは業績に置くとしても、タレントマネジメントによってすべての業績を説明できるわけではありません。以下のような重要な成果指標を作成しておくことが大切です。

- 満足度:エンゲージメントサーベイ、研修受講者アンケート等

- ビジネスインパクト:内部昇進比率、社内外の採用比率、トレーニング効果等

- 業績:売上、利益等

以上で本日の私の話は終了します。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。

従来の上司と部下の個人面談と言えば、目標設定や評価の面談など、実務的な確認やメッセージを伝える上司主軸の面談でした。近年は部下個人にスポットライトを当てる1on1ミーティングを導入する企業が増えてきています。今回は、1on1ミーティングの要点を整理した上で、パーソナリティ検査を活用するメリットについてご紹介します。

1on1のヒント

1on1ミーティングを効果的に実施するために、どのようなポイントを押さえればよいでしょうか?ハーバード・ビジネススクールの上級講師で自らがエグゼクティブコーチでもあるJulia Austinの知見を借りながら要点を整理します。目的(期待)を伝えること

なぜミーティングを実施するか、ミーティングの重要性を伝えます。お互いに実施することに納得感を持つことが大事です。

トピックを決めておくこと

ミーティングで話し合うトピックを整理します。トピックは仕事に関わる能力開発、人間関係、お互いのフィードバックなどです。

双方向のコミュニケーションを意識すること

部下が話したいことがないか、常に確認します。会話を独り占めせず、常に立ち止まってディスカッションや質問をする機会を設けましょう。

フォローアップすること

ミーティング終了後、議論した内容や意思決定したものを簡潔にまとめて共有します。ミーティングを実施したすべての対象者に実施しましょう。

※詳しくはMaster the One-on-One Meetingをご参照ください。

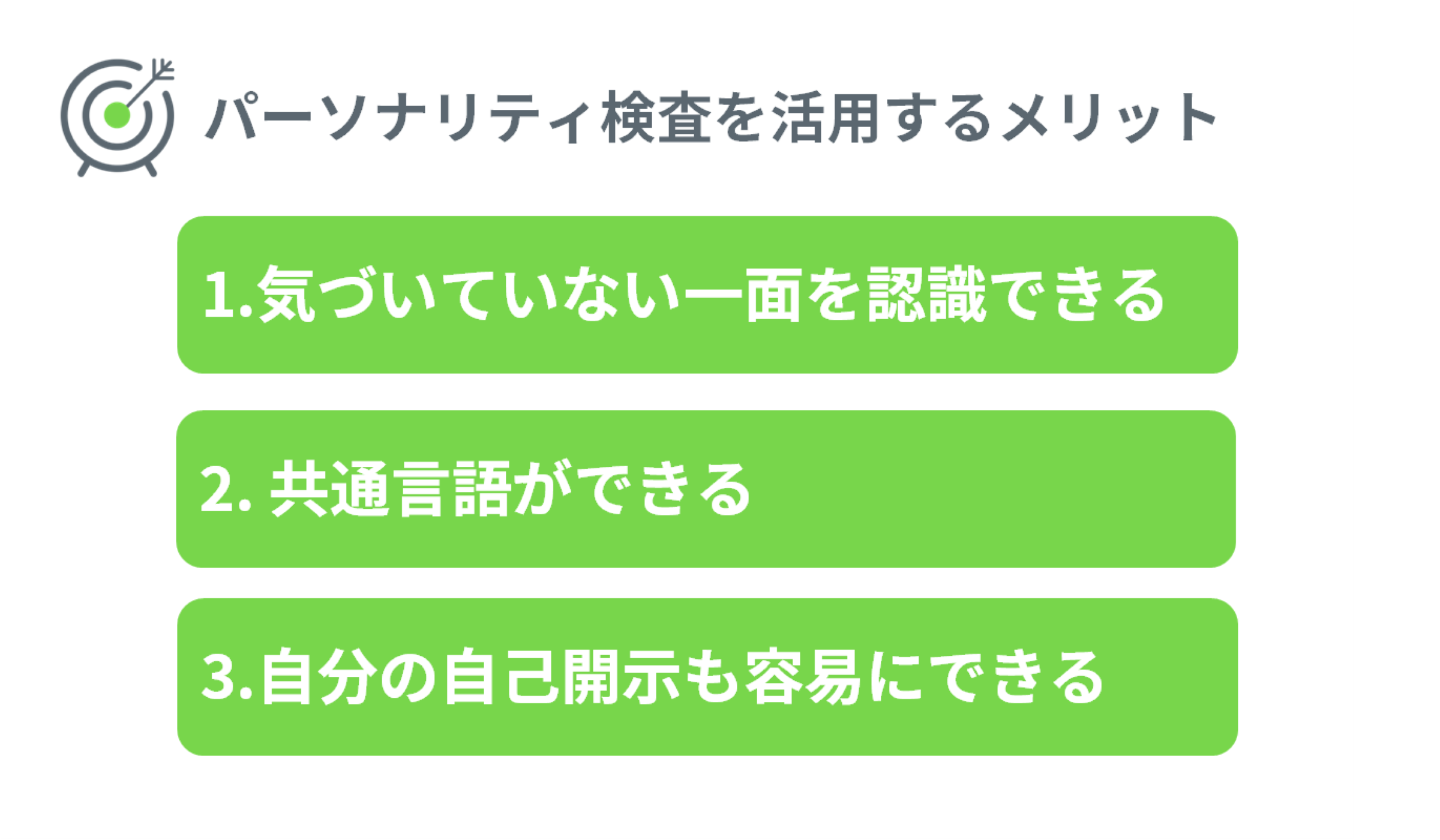

1on1でパーソナリティ検査をフィードバックするメリット

1on1ミーティングは、お互いのパーソナリティ検査結果を持つことで、より実りのあるものになることが期待されます。どのようなメリットがあるのか?平たく言えば、「お互いをよりよく知ること」に役立ちます。- 1.自分が気づいていない部下の一面を認識できる パーソナリティ検査は自己理解像の投影です。自分の視点から見ていた部下の姿を、部下自身が認識する視点で見ると、また違った情報が得られるでしょう。1on1では、相手を支援する観点でミーティングを行うことがとても大事です。様々な行動特性を持つ人がおり、自分のやり方の押し付けではうまくいきません。相手がどのような自己理解像を持っているかを認識した上で、相手の立場に立って対話をすることが肝要です。

- 2. 部下との間で共通言語ができる ミーティングでは、個人の能力開発や職場の人間関係を含めて、様々なトピックを話し合います。パーソナリティ検査の項目を共通言語として持つことで、より具体的な行動をイメージすることができ、お互いの認識の齟齬が少なくなります。

- 3.上司の自己開示も容易にできる 部下だけでなく、上司もパーソナリティ検査を受検することも効用があります。上司自身のパーソナリティ検査の理解が深まるだけでなく、上司も同様にパーソナリティ検査結果を部下に開示することで、お互いの理解促進にも役立ちます。自己開示は、双方向のコミュニケーションの土台となる信頼関係の構築につながります。

まとめ

パーソナリティ検査を上手に活用することで、1on1をより有意義にすることが可能です。1on1を効果的に実施することは、単に個人の能力開発やモチベーションを向上させるだけでなく、チームのパフォーマンスを向上させることにもつながります。パーソナリティ検査を用いた1on1ミーティングについてご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。

経営人材や経営リーダー、次世代リーダー、ハイポテンシャル人材(以下、総称してリーダーとします)など様々な単語が飛び交っていますが、組織の経営を担う人材を継続的に供給し続けることは、古来より組織が抱える永遠のテーマです。グローバル化により競争が激しくなって久しく、デジタル化により変化のスピードは更に速くなり、リーダーを取り巻く環境はますます複雑化しています。複雑化した環境において、リーダーの発掘・育成の方法はこれまでと同様で良いのでしょうか。

結論を申し上げると、リーダーが直面する「課題」は何なのかを考慮することが重要だということが当社の研究で明らかになっています。

近年のリーダーの発掘・育成における潮流

経済産業省が2017年3月に「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」という文書を公表しています。ここでまとめられた考え方は、多くの日本企業も取り入れており、世界標準の進め方といってよい考え方です。ポイントは以下の2つです。①リーダーの人材要件を明確化し、ポテンシャルを測定して早期選抜を行う。

②ポテンシャルのある人を難易度の高いポジション(タフアサインメント)に置き、飛躍的な成長を促進する。

現職における実績や行動だけでなく、リーダーとしてのポテンシャルを把握して、挑戦の機会を与える育成方式は日本企業にとって目新しいやり方に感じないかもしれません。ただ、長い時間をかけてポテンシャルを観察して全員に挑戦機会を与える事が難しくなっている現状を踏まえると、上記のような取り組みを、意図的に対象者を絞って実施していく必要があるという状況に直面しているのだと考えます。

こうした考え方の中でリーダーの発掘・育成を行う場合、1つのリーダー人材要件を設定して運用している企業が多いようです。ただ、ますます複雑化する事業環境においては、その要件に合致していてもタフアサインメントの中で成果を上げられずに、結果的にリーダーが育たないと悩んでいる企業もまた、多いように思います。

単純に1つの人材要件のみであらゆるCxOのポテンシャルが把握できるというのは現実的ではないとお感じの方も多いでしょう。

「文脈をとらえた課題」の重要性

前述のような背景を踏まえて、SHLが近年行った調査結果をご紹介します。この調査の目的は、「リーダーの成功を予測するために重要な要素を整理すること」です。全世界で80社以上、約9,000名のリーダーを対象として、リーダーの特性、業務経験、現状のパフォーマンス、置かれている環境(所属業界・仕事内容・組織風土)などの情報を収集しました。

この調査で最も大きな発見は、成功するリーダーの予測には「文脈をとらえた課題」が重要であるという点でした。具体的には、「文脈をとらえた課題」を踏まえると予測精度が3倍になることが、この調査で明らかになりました。

「文脈をとらえた課題」とは、単純な短期的課題ではなく、置かれた状況の中で果たすべき使命のことを意味しています。どのような「文脈をとらえた課題」に直面しているかを把握することが、リーダーの成功を予測することに、非常に重要な変数となっていたということです。

「文脈をとらえた課題」についてもう少し具体例をご紹介します。例えば、リーダーが自社の市場シェアが低いエリアや製品、領域を担当しているとします。そうなると、「市場シェアを拡大させることでビジネスを成長させる」ことが文脈をとらえた課題となるわけです。また、「もともと市場シェアが高い領域を担当していた場合、原価低減などのコスト競争力をつける事で利益を創出する」ことも文脈をとらえた課題の一つと考えられます。前者と後者では、リーダーが置かれている状況や対処すべき課題が異なる事がお分かりいただけると思います。

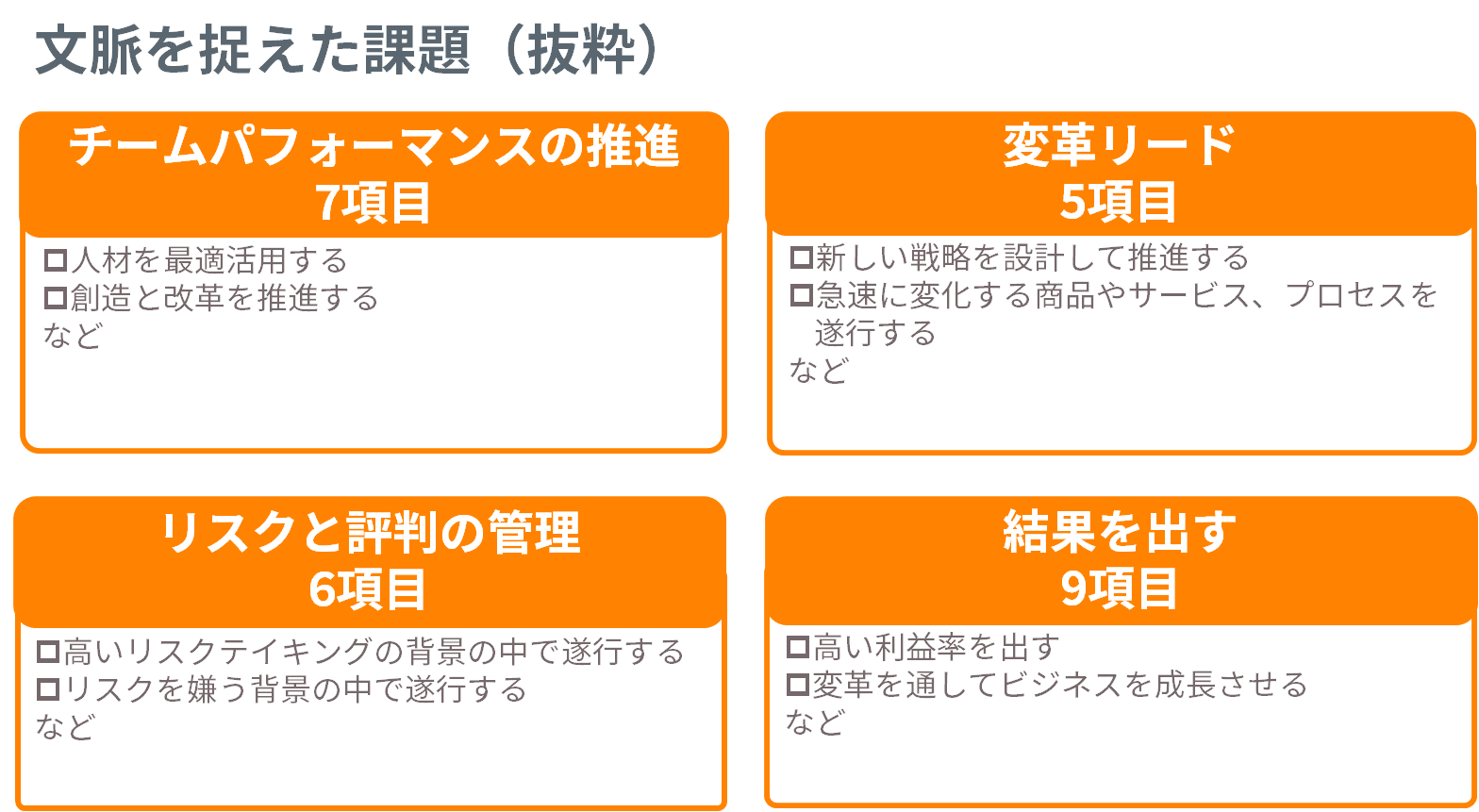

重要な「文脈をとらえた課題」は27個に集約できる

次の発見は、世の中にあふれている「文脈をとらえた課題」の中で、リーダーの成功予測において重要なものは27個に集約できるということです。重要な課題は、「チームにおけるパフォーマンスを推進する」「変革をリードする」「リスクと評判を管理する」「結果を出す」という4つに分類しています。どれもリーダーが直面しそうな課題ですが、率いる組織の状況によって直面する課題の種類と数は異なります。

網羅的に「文脈をとらえた課題」を把握するために、「外部環境」「組織」「チーム」「役割」という4つの区分で数百を超える組み合わせ調査しました。結果として、リーダーの成功に大きく影響していたものは、前述の27項目という結果でした。

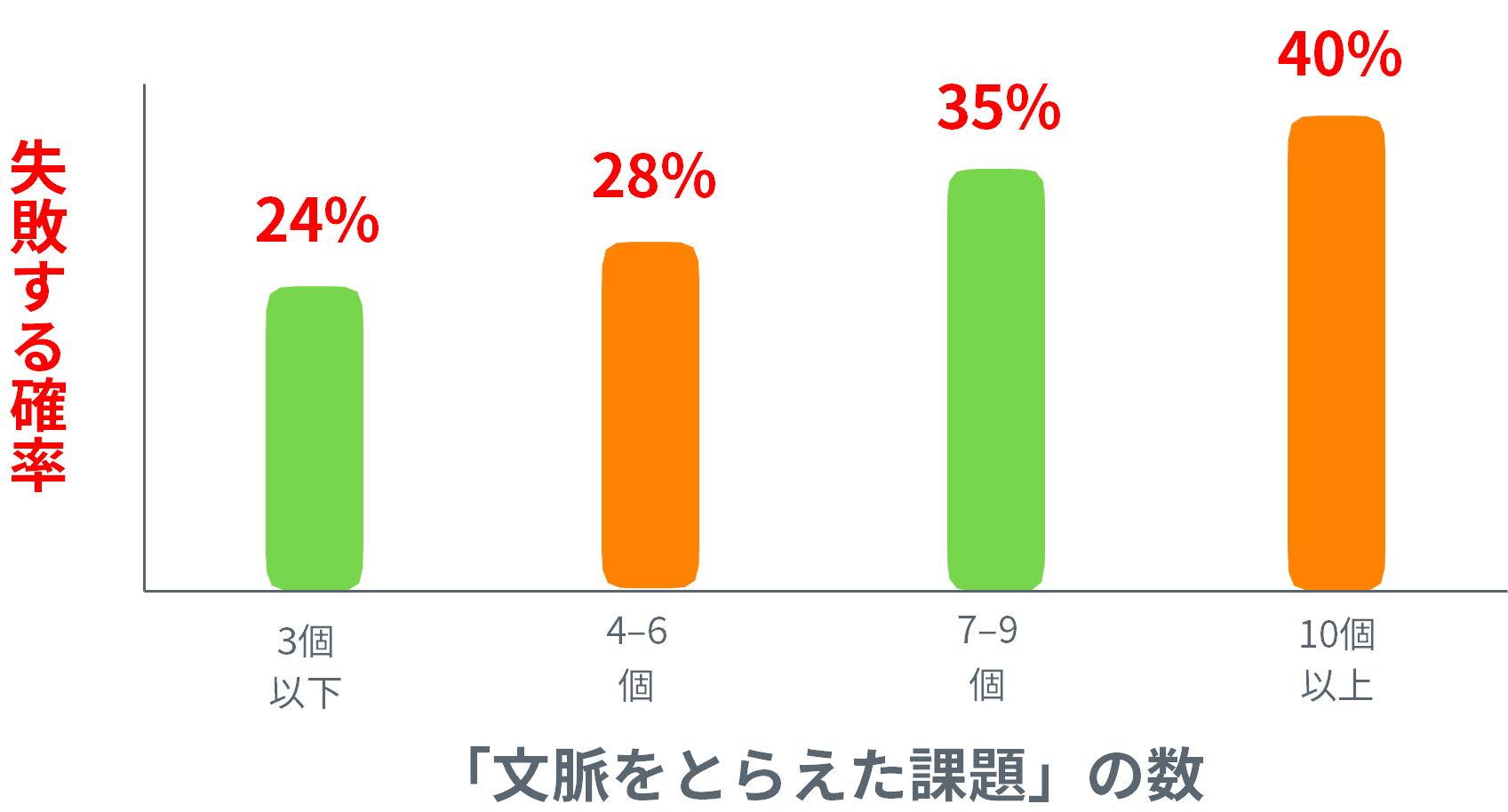

直面する「文脈をとらえた課題」の数と失敗確率は正の相関がある

今回の調査対象のリーダーは、平均して7つの課題に直面しており、その中でも25%のリーダーは9つ以上の課題に対処する必要がある環境に置かれているということでした。実はこの対処すべき課題の数が、リーダーの成功を妨げることと関係がありました。リーダーが失敗する確率は課題の数が増えれば増えるほど高まるということも発見できました。

まとめ

取締役及びその候補者のスキルや経験を外部に開示するような企業が出始めています。経営課題を解決し、事業を成長させるために多様な人材が必要であることを否定する人はいませんし、多様な経験を持つリーダーがチームとなって組織運営していく事が求められる複雑性の高い時代になってきていることを意味しているのだと思います。一方で、直面する「課題」が複雑すぎるとリーダーが成果を上げられずに、結果的にリーダーが育たないということが今回の研究で明らかになりました。課題に対処する時に、リーダーの特性上不向きであっても、課題と関連した経験をしたことがあれば失敗する確率を押さえられるということも本調査で示されていました。

皆様の組織のリーダーが直面する「文脈をとらえた課題」がどのような複雑さで、それらに対処するためには誰にどのような経験をさせるのかを考えるヒントにして頂けますと幸いです。 前回はハイポテンシャル人材の選抜をテーマに、求められる3つの要件とそのアセスメント手法について述べました。今回は能力開発とエンゲージメントの向上がテーマです。

能力開発する

能力開発についても検討が必要です。プログラム参加者の64%はハイポテンシャル人材プログラムを能力開発施策としては不満と感じています。全員一律の研修が参加者個人の開発ニーズを満たしていないことや現場のパフォーマンス改善につながらない研修内容がその原因です。能力開発プログラムとして、多くの会社はオフサイトのワークショップ、集合研修、コーチング/メンタリング、eラーニングなどを検討しますが、学習の70%は経験から、20%は他人から、10%が研修から(70:20:10モデル)のものです。研究ではオンザジョブラーニング(体系化された経験学習プログラム)は従来型の研修に比べて、エンゲージメントを高める効果が2.5倍、パフォーマンスを高める効果が3倍であることがわかっています。最も効果的な能力開発施策は挑戦的な職務経験なのです。

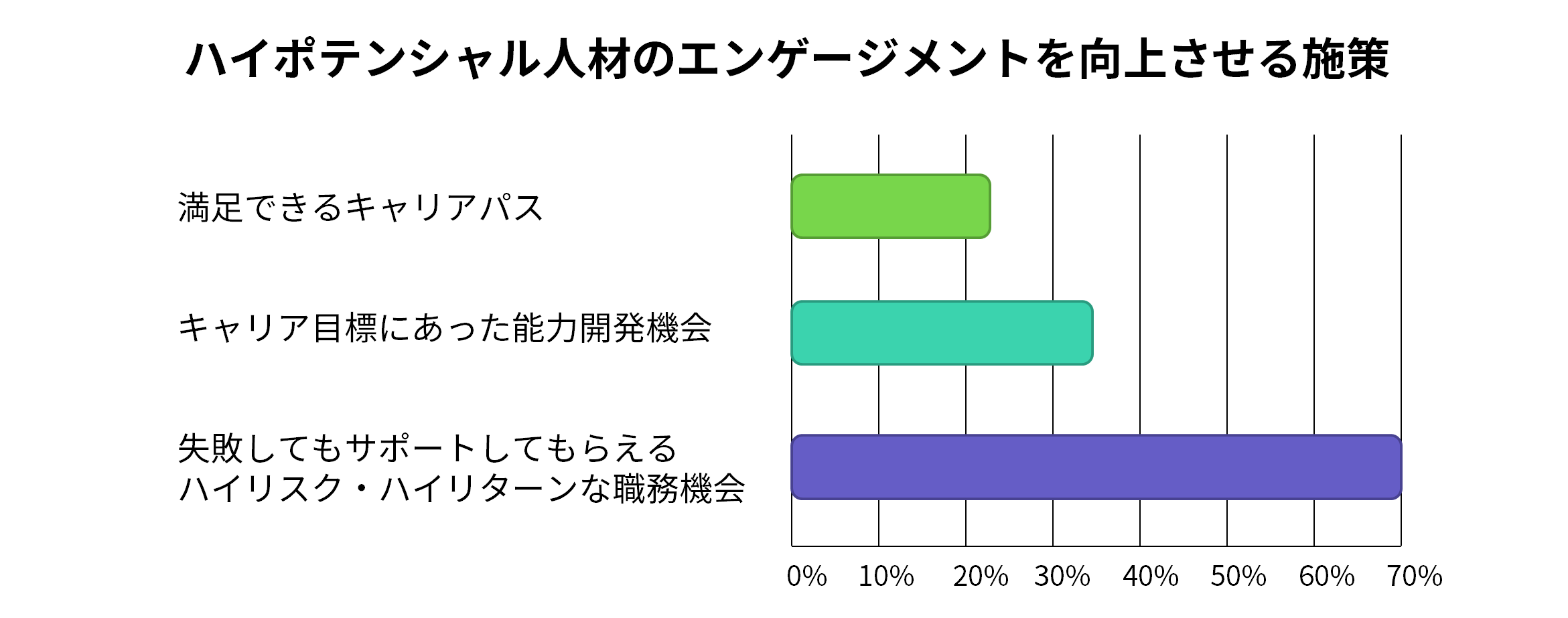

また、効果的なハイポテンシャル人材プログラムは、「明確なキャリアパス」を示し、「体系的な能力開発の機会」と「やりがいのあるポスト」を提供しています。キャリアパスの提示は、社員満足度を23%向上させ、個人のキャリア目標に合った能力開発機会の提供はエンゲージメントを35%向上させます。

ハイポテンシャル人材のエンゲージメントを高める

ハイポテンシャル人材は、より大きな責任を持ち、新しいスキルを開発し、ハイリスクな状況で働くことを好みます。しかし、単にリスクにさらすだけでは不十分です。ハイリスク・ハイリターンの仕事機会が与えられ、失敗しても会社からの全面的なサポートが得られるとき、ハイポテンシャル人材の70%はエンゲージメントが高まると回答しています。

終わりに

最後にハイポテンシャル人材プログラム(選抜と育成)をうまく進めていくためのヒントを申し上げます。・明確なハイポテンシャル人材の要件を定義する。

・アビリティ(能力)とアスピレーション(上昇志向)とエンゲージメントを正しくアセスメントして選抜する。

・ハイポテンシャル人材にはキャリアパスの提示、能力開発機会と成長を促す仕事を提供する。

・心理的安全性を与えつつ、ハイリスクな職務を与えることでエンゲージメントを向上させる。

前回のコラムでは、ハイポテンシャル人材プログラムの失敗は誤った人材の選抜に起因していること、正しく人材を選抜するには高業績者の中からハイポテンシャル人材に求められる3つの要件を持つ人を見極める必要があること、について申し上げました。

今回は、ハイポテンシャル人材の選抜基準となる3要件について詳しくご説明します。

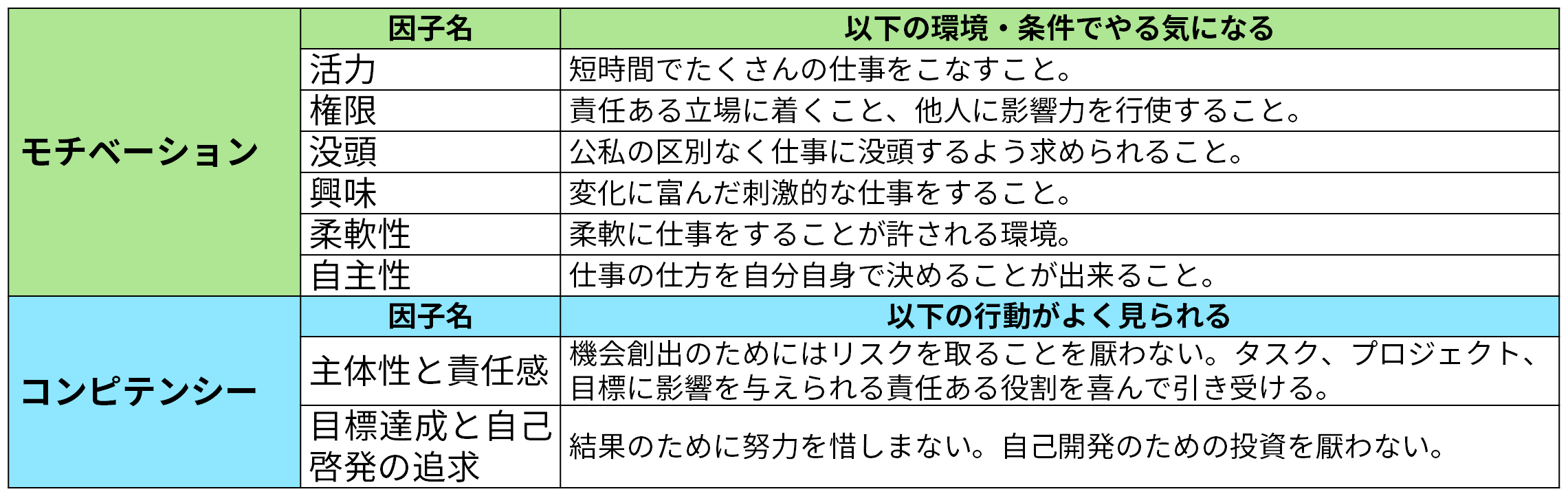

アスピレーション(上昇志向)

ハイポテンシャル人材は、若い時から強い上昇志向を持っており、常に自分の立場を高める機会を求めます。上昇志向を刺激するような役割や職務を与えれば、難しい仕事であっても意欲的に取り組みます。一方、下働きを長く強いられる環境では、意欲を失い退職するかもしれません。SHLの調査でアスピレーションと関連するモチベーションリソース(意欲源)とコンピテンシーが明らかになりました。この調査では、世界のビジネスマン43万人を対象に経営幹部になった人とそうでない人の違いを調べました。経営幹部になる可能性の高い人は6つのモチベーションリソースと2つのコンピテンシーで高得点をとることがわかりました。

モチベーションリソースの6因子はモチベーション検査MQによって測定できます。

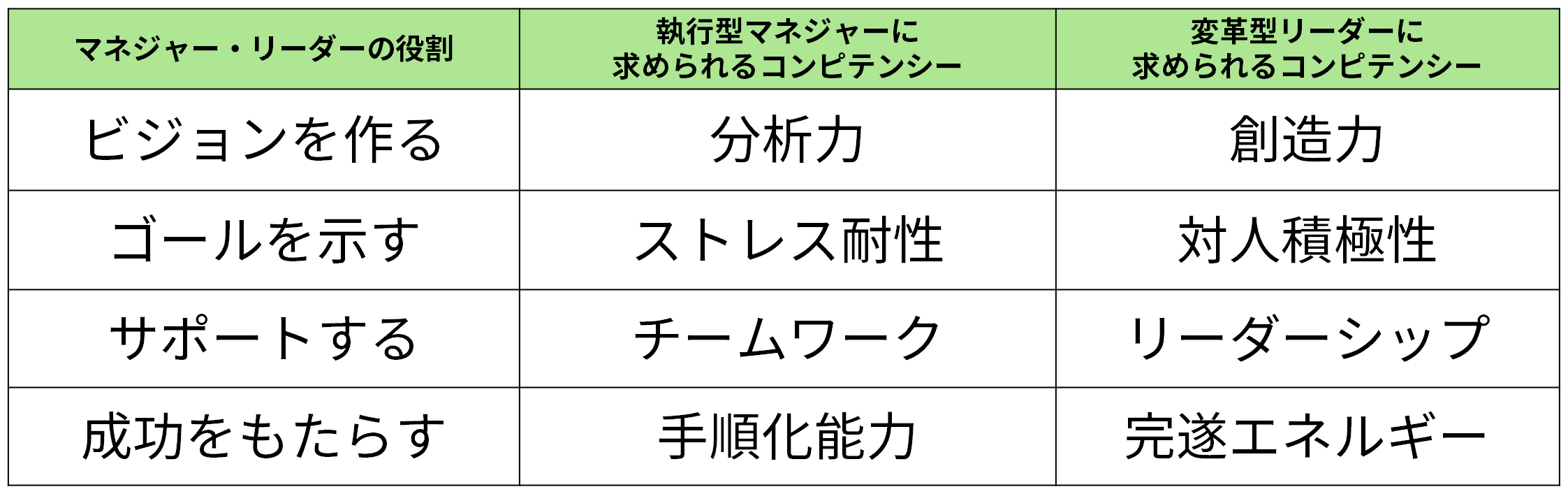

アビリティ(能力)

ここでのアビリティ(能力)とは、上位職に就いたときに求められるコンピテンシーを表しています。SHLはマネジャー・リーダーの役割を4つ定義しました。

・ビジョンを作る:しっかりとした推論に基づく明確なビジョンを作る

・ゴールを示す:みんなをやる気にさせ、方向性とゴールを示す

・サポートする:うまくコミュニケーションをとり、変化の中でみんなをサポートする

・成功をもたらす:物事をやり遂げ、目標を達成する。

どのように組織を率いるか(執行型マネジャー、変革型リーダー)により、これらの役割を果たすために必要なコンピテンシーは異なります。具体的な立場が決まっていない場合は、両方のポテンシャルが高い人を選抜することが理想的です。

エンゲージメント

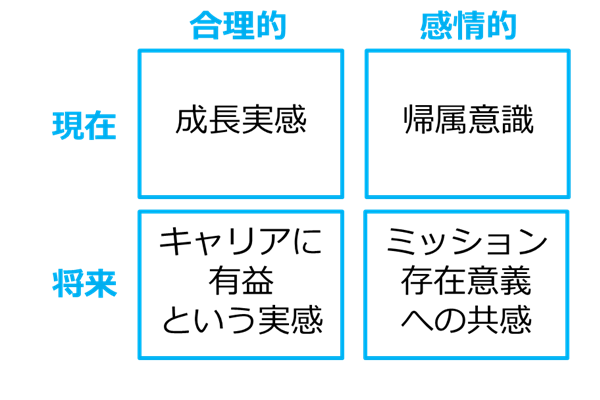

退職する可能性の高い人材を経営幹部に育てることは、社会貢献につながるかもしれませんが、会社にとっては無駄です。エンゲージメントを把握することで会社にとどまる可能性の高い人を見つけることができます。評価は面接と行動観察によって行います。評価の観点は、現在のエンゲージメントと将来のエンゲージメントです。得られた情報は合理的なものと感情的なものに分類できます。現在のエンゲージメントとは、今の仕事や組織、チームメンバーに対するコミットメントです。合理的なものは成長実感や報酬への満足感など、感情的なものは帰属意識や仲間意識などのことです。将来のエンゲージメントとは、会社における将来のキャリア、会社のミッション、ビジョン、バリューに対するコミットメントです。合理的なものは、今の会社は将来のキャリアに有益という実感など、感情的なものは会社への共感です。

現在と将来のエンゲージメントをアセスメントするための行動指標は以下の通りです。

<現在のエンゲージメント>

・今の仕事に強い関心を示す

・成し遂げた仕事に対する誇りを表明する。

・悪いことが起こっても楽観的に物事を捉える。

・うまくいくように時間とエネルギーをかける。

・必要とあらば、他の人の仕事を手伝うことをいとわない。

<将来のエンゲージメント>

・組織を前向きにとらえられるよう周りを元気づける。

・個人的なニーズや関心よりも、会社や組織を優先する。

・責任範囲外の仕事も買って出る。

・会社と共にキャリア開発の計画を立てる。

・組織および組織の成功に関心を持っていることを示す質問をする。

以上がハイポテンシャル人材に求められる3つの要件とそのアセスメント手法です。

次回は、能力開発とエンゲージメント向上について説明します。 ハイポテンシャル人材とは高い潜在能力を持っている人材のこと。とりわけ、タレントマネジメントの文脈においては経営や事業のリーダーとなるために必要な高い潜在能力を持つ人のことを表します。

近年、日本企業の人事担当者の間でハイポテンシャル人材やハイポテンシャル人材プログラムという言葉が頻繁に聞かれるようになりました。今までのやり方では、組織のリーダーを育てることができないと考えるようになったからです。要因はビジネスのグローバル化とデジタル化です。経営・事業環境が急激にかつてない速度で変化しています。そして、新型コロナウイルスのパンデミックはその速度に拍車をかけました。

日本型雇用システムに最適化した幹部育成の仕組みでは、世界中にいる社員からグローバルリーダー候補を見つけたり、VUCAの時代の経営をかじ取りするグローバルリーダーを育てたりすることが困難になってきたのです。

本コラムでは、3回に分けてハイポテンシャル人材およびハイポテンシャル人材プログラムについて述べていきます。効果的なプログラム設計・運営の参考にしていただければ幸いです。

ハイポテンシャル人材プログラムの現状

SHLが行ったハイポテンシャル人材プログラムに関する世界的な調査から以下のことがわかりました。・プログラムの73%はビジネス成果につながっていない。

・約50%の企業がハイポテンシャル人材を特定するための体系的な方法を持っていない。

・新たにリーダーとなった人の46%はビジネス目標を達成できない。

・プログラム参加者の55%は5年間以内にハイポテンシャル人材プールから脱落する。

・参加者の64%がプログラムに満足していない。

・プログラムの69%が人材パイプラインを作ることに失敗している。

世界的に見てもハイポテンシャル人材プログラムをうまく進めている会社は少ないことがわかります。では、どのようにすれば失敗を避けることができるのでしょうか。

適切な人材を選ぶことが大切

プログラムが効果的に設計されていても、間違った候補者を選んではよい結果を得ることはできません。多くの会社はハイポテンシャル人材の選抜に失敗しているのです。典型的なハイポテンシャル人材の選抜方法には、能力評価や業績評価、9ボックスが使われています。しかし、プログラムを実施する会社の約半数はハイポテンシャル人材を特定するための体系的なプロセスを持たず、候補者を業績で選抜しています。これが失敗の原因です。高業績者のうち上位職でも成功する人材は7人に1人しかいません。ハイポテンシャル人材は高業績者の15%しかいないのです。

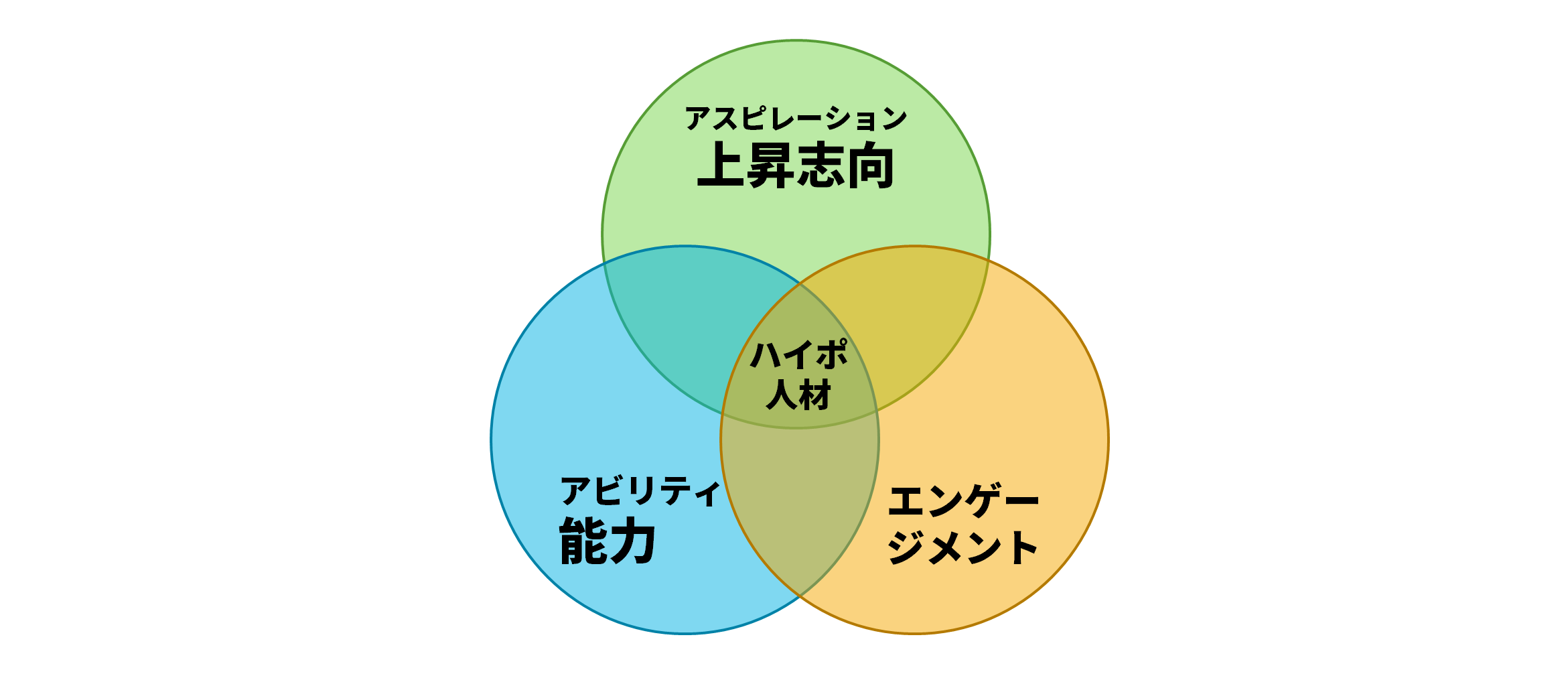

ハイポテンシャル人材要件

SHLの調査から、上位職で成功する人の共通性は3つあることがわかりました。一つ目はアスピレーション(上昇志向)、上位職に就きたいという強い志を持っていること。次はアビリティ(能力)、上位職で効果的な判断と行動ができること。最後はエンゲージメント、組織と仕事にコミットして会社にとどまることです。

真のハイポテンシャル人材を正しく選ぶためには、高業績者の中からこれらの特徴を持った人材を識別する必要があります。

■リスク1:昇進を拒否する

アビリティ(能力)とエンゲージメントが高く、アスピレーション(上昇志向)が低い「ミスアラインド・スター(ずれてるスター)」は昇進したくないと考えているため、上位職への登用の打診を断られるかもしれません。

■リスク2:仕事ができない

エンゲージメントとアスピレーション(上昇志向)が高く、アビリティ(能力)が低い「エンゲージド・ドリーマー(昇進を夢見る人)」は、今の会社での昇進を強く望んでいますが、組織が求めるスキルを開発できない限り、上位職で成功する確率は低い人です。

■リスク3:辞めてしまう

「アンエンゲージド・スター(エンゲージメントの低いスター)」は、アスピレーション(上昇志向)とアビリティ(能力)が高く、エンゲージメントの低い人のことです。仕事や組織へのコミットメントが弱く、長く会社に留まろうと思っていません。定着しないリスク、競合他社にこの優秀人材を奪われるリスクがあります。

3つのうち1つでも欠けてしまうと上位職で成功する確率が40%未満となります。トップレベルの人材を選び出すためにはすべての要件を客観的に評価することが必要です。

次回は、これら3つについて詳しく解説していきます。

はじめに

急速に普及したテレワークは、組織と従業員の関係性にどのような影響を与えるのでしょうか。テクノロジーの発達により、オンラインで会議を行ったり、チャットで常にコミュニケーションを取ったり、一見すると問題なく適応できていると感じる場面が多いかもしれません。短期的に見れば問題なく業務を遂行できていても、この働き方の変化が長期的に組織と従業員の関係性にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来型のオフィスで仕事をする場合とテレワークで仕事をする場合では、組織と従業員の関係性にどのような影響がでるのか、エンゲージメントという観点から考察します。

エンゲージメントとテレワーク環境

エンゲージメントとは2008年頃から欧米で研究が始まった概念であり、「組織と個人の相互信頼を基にした愛着心」のことを指します。この概念が日本で広く知られるようになったのは、2018年にギャラップ社のエンゲージメント・サーベイの調査結果が報道されたタイミングでした。エンゲージメントの高い従業員の割合が世界最下位レベル(139ヶ国中132位)であったというニュースは、それまで組織と自分を同一視して働いてきた多くの日本人にとっては衝撃的だったのではないでしょうか。

エンゲージメントは4つの領域で捉える

エンゲージメントを測定する方法には多種多様なサービスがありますが、SHLでは次の4領域を面談等で確認する方法を推奨しています。合理的(損得勘定)と感情的(好き嫌い)を現在と将来の切り口でそれぞれ確認していき、いずれの領域においても肯定的な反応を示す場合エンゲージメントが高いと判断できます。今の仕事で成長実感を持ち、処遇に満足し、所属するグループに対して帰属意識を持っていれば、現在の状況に対して肯定的とは言えます。その一方で今の会社でのこれからのキャリアに不安を持ち、会社の価値観に共感できていない場合はエンゲージメントが高いと言えません。

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感を

テレワーク環境では、帰属意識より成長実感をテレワークになることによって変化することは、「言語・非言語コミュニケーションの絶対量の低下」と「空間を共有する機会の喪失」の2つです。前者については冒頭のオンラインツールを上手く活用し、意識的にコミュニケーションの場を設けることでカバーすることは可能です。一方で後者は帰属意識の低下に対して影響を与えることは自明です。「同じ釜の飯を食う」と言いますが、空間を共有することによって生まれる帰属意識はテレワーク環境においては獲得することができない要素と言えます。したがって帰属意識についてはエンゲージメントを高める要因ではなく、低下させない要因という捉え方が重要になります。

では、どのようにエンゲージメントを高めるかというと「成長実感」を覚えるやりがいのある仕事を与えることが重要です。自分自身の能力をフル活用して困難な目標を達成するとエンゲージメントが高まります。個人の能力と意欲に合った仕事をデザインし、挑戦させ、達成をサポートすることがテレワーク環境におけるエンゲージメントを高めるポイントです。

具体的にやるべき3つのこと

1.職務を明確化

プロセスではなく成果で評価することが求められるテレワークにおいて、成果定義を行うことは必須条件です。しかし、成果を定義するだけでは不十分です。その成果を生み出すためにはどのような能力が求められるのかを考える必要があります。職務についての深い理解は、誰に担当させるかを考える時だけでなく、どのようなサポートをすればよいかを判断するヒントにもなります。

2.適材適所の徹底

成長実感を得るためにはその仕事をやり切る能力(もしくは潜在能力)が必要です。苦手な仕事ほどテレワークでは後回しになり、結果的に成長実感を得ることが難しくなります。その人の能力と意欲とバランスがとれた仕事を与える必要があります。人事の視点では、適性のある人を配置することが徹底的に求められます。

3.適切なマネジメント

従業員の主体性が重要となるテレワークにおいて、1から10まで指示をするマイクロマネジメントは馴染まず、むしろ従業員のエンゲージメントを低下させる要因ともなります。マネージャーが従業員の能力について適切に理解し、本人の主体性を引き出しながら目標達成をサポートする必要があります。

終わりに

一般的にテレワーク環境がエンゲージメントに対してどのような影響を与えるのかを考えてきましたが、実態としては「テレワーク環境をどう捉えているのか」であるとか「エンゲージメントが高まるポイント」については個人差が非常に大きい領域です。したがって忘れてはいけない重要なポイントが、個をしっかりと理解をする点と多様な個を許容できるような柔軟な組織や制度を作っていくことなのではと考えます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。未だ新型コロナウイルス感染症に対する決定的な解決策がない中、我が国も経済活動の再開に舵を切りました。

私たちはこの期間で身に付けた新しい3つの行動習慣、人との間に距離をとる、丹念に手を洗う、外出時にマスクをつける、によって感染への耐力を高めることに成功したといってもよいでしょう。不謹慎な物言いですが、全世界で同時に行われている感染予防能力開発プログラムに参加して、その効果を目の当たりにしているのです。

ひるがえって会社の状況に目を移しましょう。世界的な経済活動の停滞により、業績の悪化、事業撤退や廃業に追い込まれている会社も出始めました。各国政府は異例の支援策を打ち出していますが抜本的な対策は各企業に委ねられています。政府による延命装置のバッテリーが切れる前に、この新しい社会に適応し、成長し続ける組織をどのように作っていくべきかを考えてみましょう。

経験と勘からの脱却

日本型雇用システムではポストごとに職務記述書が作られることはほとんどありません。組織を役割の集合と捉えるのではなく、人の集合と捉えているからです。人が変わると組織の役割も変化するのは日本ではよくあること。このような組織では、客観的にポストに対する適性を評価できないため、人事担当者の経験と勘によって人事異動の決定がなされます。この経験と勘、過去の実績を主な情報源としているため、環境変化には全く歯が立ちません。新しい組織、新しい仕事、新しい顧客、新しい環境に誰が適しているかを判断する術を持たないのです。コロナ禍以前からその兆候は見られていました。外国人採用の面接がうまくいかない、幹部養成プログラムの参加者を外国人の中からどう選んだらかいいかわからないというお声をよく聞いておりました。まさに経験と勘が働かないことを表しています。このような事態に直面していたグローバル企業は日本国内でのみ通用する経験と勘から抜け出し、新しい戦略に基づく新しい役割とその人材要件を定義し、客観的に人材を評価する手法を導入しました。この手法こそ、この新しい社会に適応する組織を作るためにすべての企業に必要なものなのです。

どのように選ぶか

普遍的な人材選抜の基準は、実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つ。実績は今までの業績や職務成果、コンピテンシーは既に発揮され仕事に生かされている能力・スキル・知識、ポテンシャルは未だ顕在化していない能力・資質です。この3つのうちポテンシャルを客観的に評価することは最も難しく、多くの会社が苦労しています。ポテンシャルは目に見えないものなのでエビデンスを収集することが極めて難しい。被評価者の上司とさらに上の上司との合議による主観評価が一般的なやり方です。上司が変わると評価も変わるこのやり方が適切と言えるでしょうか。

仕事に求められるポテンシャルは知能、パーソナリティ、意欲、価値観など個人属性によって構成されています。これらの個人属性をアセスメントツールを用いて測定すれば、より客観的なポテンシャル評価が可能となります。

どのように測定するか

どんなアセスメントを用いることが効果的かを考えるうえで参考になる表があります。以下の表を見てください。

パーソナリティは職務遂行能力に大きな影響をおよぼしていることが、SHLグループの調査でも明らかになっています。またパーソナリティは安定的で変化しにくいため長くデータを利用できます。