ポイント1.目的変数を設定しよう

人事関連のデータは、収集し始めると膨大なデータが集まります。勤続年数、学歴、研修履歴、異動歴、勤怠、業績評価、コンピテンシー評価、スキル情報、サーベイ結果、アセスメント結果、その他個人情報などです。多くの場合、まずは平均値を算出する、分布を見てみるなどの基礎分析に取り組みます。データの性質を理解する為には有用なステップですが、いつの間にかあらゆるデータを集計する事が目的化してしまいます。私もやってしまうのですが、いま目の前にあるデータをどう分析するかに執着し、何を明らかにしたいのかが抜け落ちてしまいます。

そんな時は、統計学で使われる「目的変数」という言葉を思い出してください。目的変数は、予測したい事象を表す変数です。データ分析によって明らかにしたい事(目的)を決めないと、目的変数は設定できません。ピープルアナリティクスにおいては多くの場合、事業戦略の実現や生産性の向上、組織の活性化などに関する指標が目的変数として設定されます。具体的には、業績そのものやKPI、エンゲージメントスコア、退職率などがよく用いられます。

目的変数を設定すれば、あとは何によってその事象が引き起こされているか、もしくは相関関係があるか、を明らかにしていきます。目的変数を説明するために用いる変数の事を「説明変数」と呼びます。なお、説明変数は複数の場合もあります。目的変数と説明変数の関係性を明らかにしていく事が重要であると考えれば、ピープルアナリティクスも身近に感じられるかもしれません。

ポイント2.「差」に注目しよう

ハイパフォーマー(以下、HP)分析という言葉が人事担当者の口からよく聞かれます。しかし、HPの特徴を明らかにするために、HPのデータだけを分析しているケースが散見されます。仮にバスケ選手のHPを分析した結果として、HPの95%は身長180cm以上であったという結果が出たとして、何を感じるでしょうか。バスケ選手なのだから身長が高くて当たり前、と思うのではないでしょうか。HPの特徴を明確化するためには、HPとその他集団の「差」が何によって生まれているかを明らかにすることが重要です。先ほどのバスケ選手の例で言えば、身長はいずれの集団も高いが滞空時間に差があった場合、滞空時間がパフォーマンスと関連していると考えられます。

このようにピープルアナリティクスにおいては、集団間の「差」に価値あるものが表れやすいという事を念頭に置いて分析を進めてみてください。

ポイント3.比較対象は慎重に吟味しよう

「差」に着目する事が重要と書きましたが、比較する集団を誤ってしまうと適切な結果が得られなくなります。先ほどのバスケ選手のHP分析を例にとると、走り幅跳びの選手と比較する分析を行った場合どのような結果が出るでしょうか。滞空時間に差は無く、身長に差が出てくるかもしれません。この事からお伝えしたいのは、説明変数以外の変数は揃える必要があるという点です。バスケ選手という属性は揃える必要がありますし、年齢や所属(実業団なのか大学なのか、高校なのか)なども揃える必要があります。ピープルアナリティクスでは、職種や階層を分けずに分析するようなケースを目にする事があります。総合職としての活躍人材を明らかにしたい場合など、必ずしも誤った分析とは言い切れませんが、明確な結果を得にくい分析である事は念頭において解釈する必要があります。別の例で言えば、退職者を分析する際にも早期離職と中堅層の離職は要因が異なる可能性があり、注意が必要です。この場合も、分析対象の集団の年次を揃える事で狙った結果を得やすくなります。このように、どの集団間で比較を行うかを慎重に検討することで、分析結果が明確になったり、結果を活用しやすくなったりします。

終わりに

適切なデータ分析を行うために注意すべきポイントを解説してきましたが、得られた分析結果を活用する前に留意した方がよい点があります。分析結果そのものを鵜呑みにしない、という点です。データは何らかの事実を指し示していますが、その解釈にあたってはその仕事に従事している人たちの実感が反映されているか、特定の属性を差別するような結論になっていないかなどをチェックする必要があります。より具体的な分析結果の例を見たい方や、適性検査を使った分析にご関心がある方は、ぜひ人材データ分析のダウンロード資料も合わせてご参照ください。 昨今、多くの企業が新型コロナウイルス(COVID-19)の蔓延にともなう働き方改革やDX推進といった大きな変革を迎えている状況にあります。これにともない、採用要件を改めて見直そうとする企業が増えています。

今回は、人材要件定義手法の一つである、適性検査データを用いたハイパフォーマー分析について、分析に用いる適性検査データの種類について解説いたします。

予測妥当性と一致妥当性:入社前のデータで分析するか、入社後のデータで分析するか

データ分析についてご相談いただく際、「採用時と入社後の適性検査データはどちらを利用した方が良いのか」といったご質問を多く受けます。当社では、採用時に取得したデータを用いて職務パフォーマンスとの関係性を見出す分析を”予測妥当性分析”、入社後に取得したデータを用いて職務評価との関係性を見出す分析を”一致妥当性分析”と呼んでおります。両方の分析を行った上で採用要件を定めるべきですが、実際の分析は様々な制約の中で行うことが多く、分析の目的やデータ属性によるメリット・デメリットを踏まえて、どのデータを用いるのが望ましいかを判断します。

採用時(入社前)に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

採用時に取得したデータを用いて将来(数年後)のパフォーマンスとの関連を分析するメリットは、採用基準や採用プロセスの実効性を検証でき、そのまま分析結果を採用プロセスに反映できることです。実際の採用プロセスでは入社前の適性検査の結果を検討して合否を決定するため、その意味で合理性の高い分析といえます。一方デメリットは、見出された結果を社内の能力開発基準やコンピテンシーとして適用しづらいことです。入社前の自己認識は入社後の自己認識とは異なるケースも多く、特に新卒入社者の場合、初めての就労を経て大きく自己認識が変容する方も多いため、見出された結果を社内で有効なコンピテンシーとしてそのまま受け止めることは危険です。

入社後に取得したデータを用いて分析するメリット・デメリット

一方、入社後にあらためて取得した適性検査データを用いて分析を行うメリットは、社員の現時点でのパーソナリティと職務パフォーマンス情報をもって分析を実施するため、比較的安定した明確な結果を見出しやすく、採用基準だけでなくそのまま能力開発やコンピテンシーの指針として用いることができることです。また、数年のデータ蓄積を待たなくてもすぐに分析を実施することができるため、プロジェクトを短期間で完結させやすいという利点もあります。一方デメリットは、就業中の社員にあらためて適性検査を受検するよう依頼する必要があり、企業によっては社員の理解を得てデータを収集すること自体が高いハードルとなる場合があることです。

おわりに

入社前と入社後、それぞれのデータを用いて分析する場合のメリット・デメリットをお伝えしました。使用するデータや分析手法に悩まれている方は、担当のコンサルタントへお気軽にご相談ください。貴社の目的に合った分析プランをご提案させていただきます。はじめに

私がはじめてコンピテンシーという言葉を認識したのは、1994年にSHL-UK(現在のSHLグループ)がInventory of Management Competencies(IMC)という名称の360度評価ツールをリリースした時でした。当時はコンピテンスという言葉の方が一般的でした。強みという意味です。今よく使われているコアコンピタンスというのは組織を対象とした言葉ですが、コンピテンスは個人に対しても使われていたため、新しい言葉であるコンピテンシーをきちんと理解するのに苦労した記憶があります。

2000年までにコンピテンシーは日本の大企業で一気に広まりました。当時は、年功序列で運用されていた職能資格制度を、より客観的な能力主義の制度に変更したいという機運がありました。職務主義や成果主義の方向に向かう企業もありました。成果主義はともかくとして、職務主義の人事制度を作る上でも登用基準としてのコンピテンシーはとても便利な概念だったのです。

コンピテンシーが日本企業に定着して20年以上が経過し、この概念は人事施策(採用、異動登用、評価、能力開発、キャリア開発など)において欠かすことができないものになりました。ここで自社のコンピテンシーモデルを再検討するにあたって必要となる、コンピテンシーの基礎について申し上げます。

コンピテンシーとは

コンピテンシーという言葉は1982年にボヤジスが著した「コンピテント・マネジャー」という本の中で初めて使われたとされます。SHLではコンピテンシーを次のように定義しています。『コンピテンシーとは行動やパフォーマンスそれ自体ではなく、ある人々が他の人々よりも効果的に一連の仕事課題を遂行できるために利用できる、能力や行動、プロセス、反応のレパートリーである。』 (Bartram & Kurz, 2002)

コンピテンシーとは、職務を効果的に行うために必要な行動の集まりであり、これらの行動はパーソナリティ、知的能力、動機、興味、価値観などの個人属性だけでなく、知識、経験、学習などにも影響を受けます。

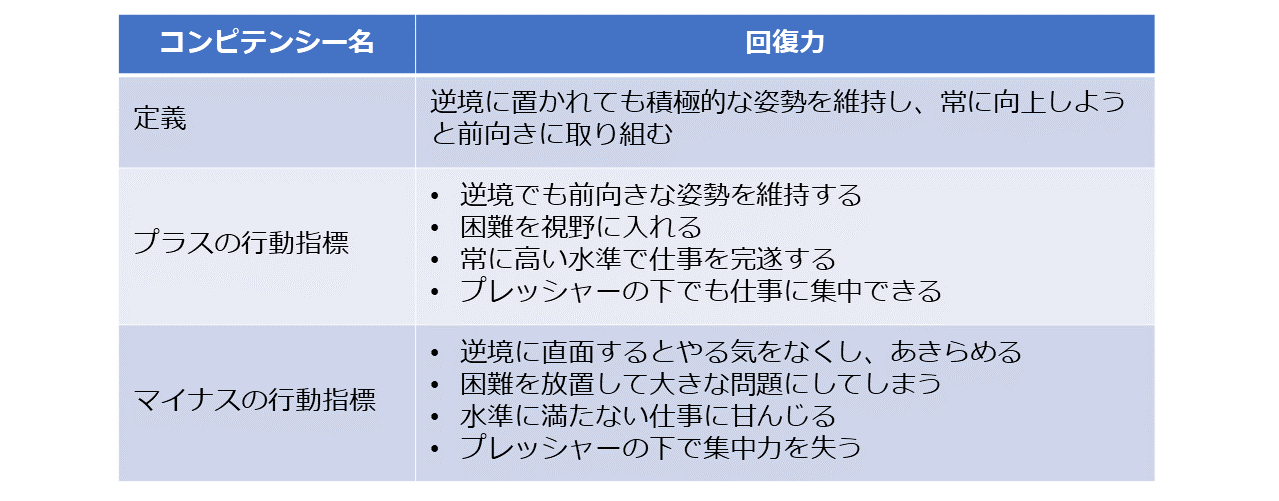

コンピテンシーは行動指標として表現され、それらの行動指標は綿密な職務分析によって導き出されます。

コンピテンシーの効用

企業がコンピテンシーを持つことの効用は、職務の成功をもたらす行動に関する共通認識を持つことができることです。また、組織の文化や価値観を踏まえ、経営・事業戦略を社員の行動に落とし込むことができます。今ではコンピテンシーは様々な人事施策に活用され、個人のパフォーマンス向上や組織の業績向上に欠かすことができないものになりました。特に近年はDX推進や新規事業開発強化のような組織変革、タレントマネジメント(選抜、育成、パフォーマンス管理、後継者計画)施策の統合で活用されています。

良いコンピテンシーの特徴

良いコンピテンシーには以下の5つの特徴があります。・行動に基づいていること

どのように職務を遂行するのかを知るためには明確な定義と行動指標が必要です。

・測定可能であること

評価、選抜、能力開発では行動の観察と記録が重要です。顕在化しないものは測定できません。

・はっきり分かれていること

行動が複数のコンピテンシーに紐づいていると混乱が生じます。はっきりと区別できることが重要です。

・均等であること

各コンピテンシーのプラス行動指標とマイナス行動指標の数が同じだと評価しやすくなります。

・明確であること

ひとつのコンピテンシーに行動的コンピテンシー(職務遂行に求められる行動)の側面とテクニカルコンピテンシー(職務遂行に求められる知識と技術)の側面を含めると活用の際に混乱が生じます。

コンピテンシーを再検討する方法

>既存のコンピテンシーを再検討する必要が出てくるのは以下の場面です。・人事戦略の変更

・企業の吸収合併

・組織風土の変化

・コンピテンシー活用の効果低減

コンピテンシーを再検討する際の重要な視点は妥当性です。職務との関連があり、高業績者を識別することができるコンピテンシーには妥当性があるといえます。

妥当性を確認するためには、コンピテンシーとパフォーマンスとの関連性を調査します。このような妥当性研究では、コンピテンシー評価とパフォーマンス評価との相関分析を行うことが一般的です。コンピテンシー評価もパフォーマンス評価も人が行うものであり、分析に際しては評価点の信頼性が重要となります。アセスメントツールを活用すれば、コンピテンシーやコンピテンシーポテンシャルを客観的に測定でき、コンピテンシー側の信頼性を高めることができます。パフォーマンスについては、できるだけ客観的にパフォーマンスをとらえることができる情報を集める必要があります。

もう一つの重要な視点はコンピテンシーに対する社員の納得感です。コンピテンシーが社員から組織や職務と関連性があると考えられており、受け入れられているどうかが重要です。実際に妥当性があったとしても、社員から適切と受け止められていなければ、活用されることはありません。

コンピテンシーが適切に見えるかどうかを調べるには、社員アンケートによる情報収集と汎用的なコンピテンシーモデルとの対応調査を行います。

コンピテンシーの質に関するチェックリスト

社員へのアンケート調査の際に以下のチェックリストを参考にしてください。・現在のコンピテンシーは明確で理解しやすいか?

・現在のコンピテンシーは自分たちの職務や階層に関連しているか?

・現在のコンピテンシーは予想される変化(事業環境、組織、技術、組織風土)を考慮に入れているか?

・現在のコンピテンシーは重複なく、行動は効果的なものになっているか?

・行動指標には知識やスキルでなく行動が述べられているか?

・行動は正しい仕事の進め方や安全基準に即したものになっているか?

・現在のコンピテンシーはすべての社員に対して公平に設計されているか?

汎用コンピテンシーモデル

SHL/日本エス・エイチ・エルには複数の汎用コンピテンシーモデルがあります。現在、グローバルで主に利用されているモデルは以下の2つです。

・Universal Competency Flamework ‘Great 8’Factors(8項目)

・Universal Competency Flamework 20 Dimensions(20項目)

日本エス・エイチ・エルが提供するアセスメントサービスに用いていているコンピテンシーモデルは以下の3つです。

・能力特性(9項目)

・IMC(16項目)

・PMC(36項目)

これらのモデルは採用、昇進・昇格、能力開発など様々な目的に適用すべく開発されました。それぞれに特徴と関連するサービスがあります。

おわりに

今回は現在のコンピテンシーを改めて吟味、検討するための考え方について、弊社主催のコンピテンシーデザインコース(有料)のコンテンツより一部を抜粋してご紹介しました。これからも私たちは、人と組織の活性化するためのコンピテンシーとその活用についてグローバルな研究を続けていきます。 新卒採用であっても中途採用であっても採用活動を行う際には採用基準として「求める人物像」を定義しておくことが重要です。選考時の評価だけでなく、母集団形成の方法にも影響を与える採用の指針といえます。

一方、企業の採用担当者からは、このような声がよく寄せられています。

・「求める人物像」が、いつどうやって作られたものなのか分からない。

・古すぎて今の会社とはマッチしない。

・定義があいまいで、評価者間、また選考プロセス間で、評価がぶれてしまう。

ビジネス環境の急激な変化から、こうした課題は年々増加しており、採用基準見直しのニーズは高まっています。

とはいえ、採用基準の設計は「優先度は高いが、具体的なやり方がわからず、手を付けられない」「現状でも運用できているから、今は直近の業務に手を回したい」といった感覚をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、パーソナリティ検査OPQを活用し、手軽に行える採用基準の見直し方法についてご紹介します。

1.入社時データの分析

採用選考でOPQを利用しているのであれば、そのデータを用いた分析が可能です。パフォーマンスを示すデータ(人事評価や営業成績など)とOPQデータを突き合せることで、職種や階層ごとにパフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定できます。高業績者に共通する特徴を明らかにする他、自社内で全体的に高い水準を示すコンピテンシーを確認することで、各職種や階層の職務適性だけでなく、組織風土に対する適性を判断する参考情報としても活用できます。

分析はExcelなどの表計算ソフトを用いる他、当社が提供している無料の分析ツールを使って簡単にOPQデータと評価の関係性を特定することもできます。分析の方法にご不明点がある場合は、ぜひ当社のコンサルタントにお尋ねください。

2.カードソート・ディスカッション

当社が実施する人材要件定義のためのインタビュー手法の一つです。現職者や管理者、人事部などを対象に、4~6名1グループでディスカッションをしていただきます。人材要件定義の対象となる部門の役職者が参加することが望ましいです。9枚のコンピテンシーカードを用いてディスカッションを行います。手順は以下の通りです。

1.9枚のカードにそれぞれ書かれた各コンピテンシーの定義を参照し、業務においてそれぞれどの程度必要かを検討します。

2.9つのうち、「必要ない」と思われるコンピテンシーを3枚捨て、6枚に絞ります。

3.残りの6枚を、「必要不可欠なもの」3枚、「あると望ましいもの」3枚に分けていきます。

このカードソートの過程でディスカッションを行い、判断の根拠を明確にしてゆきます。全員で同じツールを用いてディスカッションを行うことで、人材についての共通認識・共通言語を得やすくなり、堂々巡りや認識のずれを防ぐことができます。当社の専門家がファシリテーターを務めます。

3.アンケート

ボードメンバーや管理職者、現場のハイパフォーマーなどにアンケートを実施することによって、採用要件を定義することも可能です。 コンピテンシーの定義が書かれたアンケートを配布し、業務内容に照らして必要だと思われる順にコンピテンシーの重みづけを行っていただきます。重みづけやその理由を集計し、部署ごとに必要な適性を特定します。

「1.入社時データの分析」は定量手法と呼ばれ、データに基づいてこれまではどんな人材が活躍していたかを特定できます。「2.カードソート・ディスカッション」「3.アンケート」は定性手法と呼ばれ、これからどんな人材が必要になるかを検討できます。定量手法と定性手法を組み合わせることで、客観性と主観性、これまでとこれからの両方の要素を取り入れた採用基準を作ることができます。

現職者だけでなく管理職者の特徴の分析を行ったり、経営層に今後の経営方針も含めたインタビュー(ビジョナリー・インタビュー)を行ったりすることで、より長期的な視点で適切な採用基準を設計することもできます。

採用基準作成ファーストステップとして、本コラムがお役立ていただければ幸いです。

客観面接とは

客観面接とは、評価項目とそのレベルを定義した上で、応募者の言動を評価軸に照らし合わせながら客観的な評価を行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接中に収集された証拠によって評価がなされます。主観面接と比べ、評価基準が統一されるため、面接官ごとの評価のブレが発生しづらい面接手法です。面接官は(1)観察→(2)情報収集→(3)情報の分類→(4)評価という手順で客観面接を行います。面接中は応募者の受け答えをよく観察し、評価の根拠となる情報を収集します。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らして分類し、情報に基づき評価します。主観面接であれば対話している間に評価を下してもかまいませんが、客観面接でこれをやると応募者の話を聞き逃したり、評価決定後に評価を覆す情報が出てきても無視してしまったりと不適切な評価につながります。必ず面接が終わってから評価してください。

面接官のバイアスの介入

人間には多くの心理的バイアスが存在します。ここでは、面接において評価に影響を及ぼすことの多い代表的な心理的バイアスについて述べます。- 第一印象(初頭効果) 最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。応募者の第一印象は、全体的な印象形成に大きな影響を与えることがわかっています。応募者の容姿や立ち振る舞い、第一声などの第一印象から、最終的な能力評価や総合評価まで行ってしまう例などが挙げられます。

- 類似性バイアス 自身と共通の事項を見つけた際に、応募者を必要以上に高く評価してしまうバイアスです。「同じ出身地」や「同じ部活」といった、本来能力とは関係のない属性を強く意識してしまい、応募者ではなくその共通項から得られるポジティブなイメージで評価してしまう例などを指します。

- ハロー効果 ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その評価を他の特性や行動にも一般化してしまうことを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると無条件に評価してしまうなどです。逆に、一つの目立つ欠点が気になり、すべての側面における評価を下げてしまうといった、ネガティブなハロー効果も存在します。

- ステレオタイプ 特定のイメージをもつグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、所属グループのイメージから評価を下してしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツをやっていたので、粘り強くストレスに強い」と無条件に判断するなどです。

面接の客観性を評価する方法

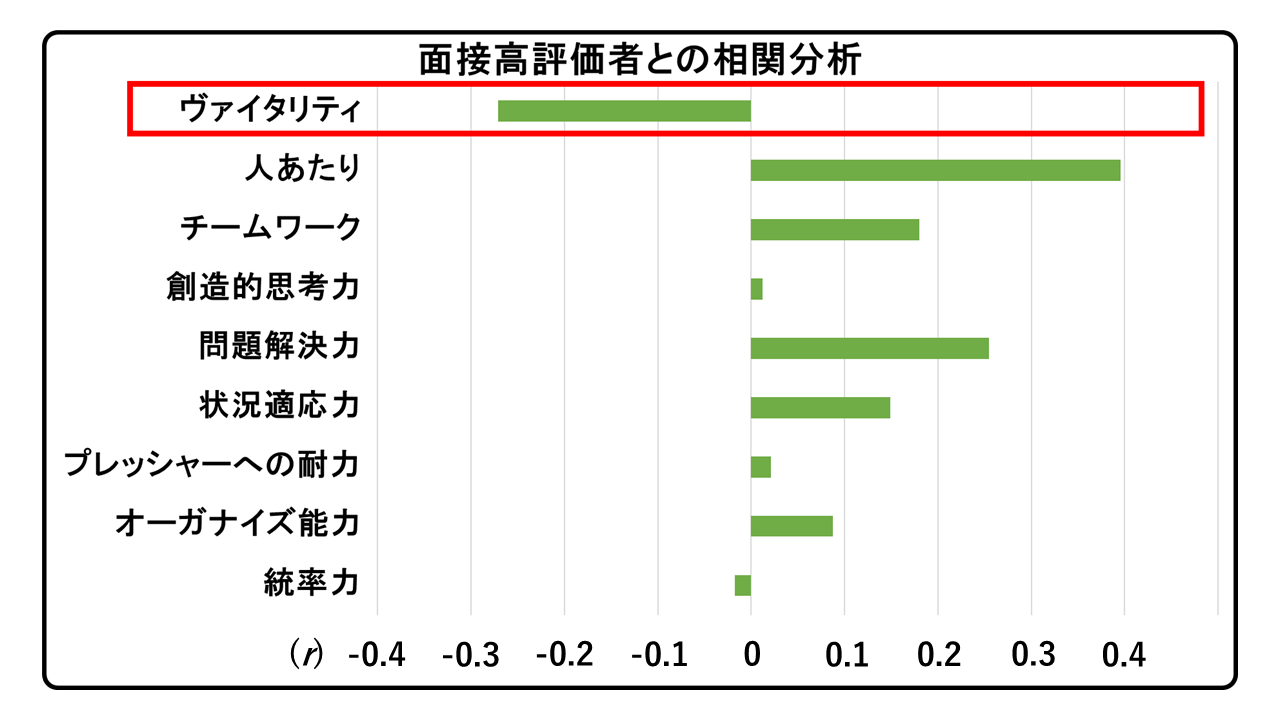

面接官が定められた評価基準を正しく理解し、客観面接ができているかを確認するために、適性検査の結果と面接評価との相関分析が有効です。面接で確認したい評価項目が適性検査とリンクしている場合、面接で高く評価した応募者群が適性検査の同項目でも高い得点を示しているかといった関係性を調べることで、面接の客観性を担保することができます。

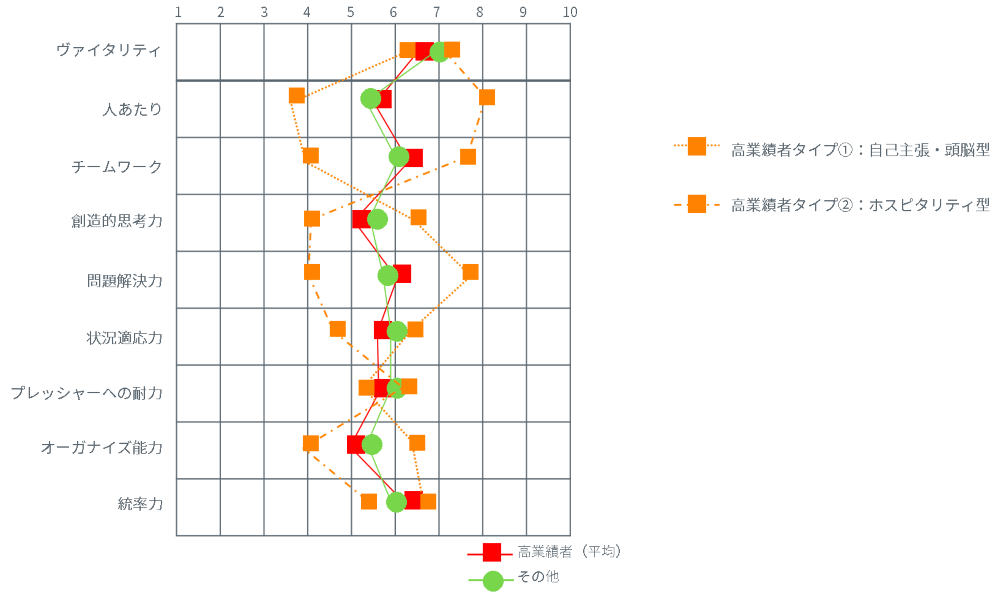

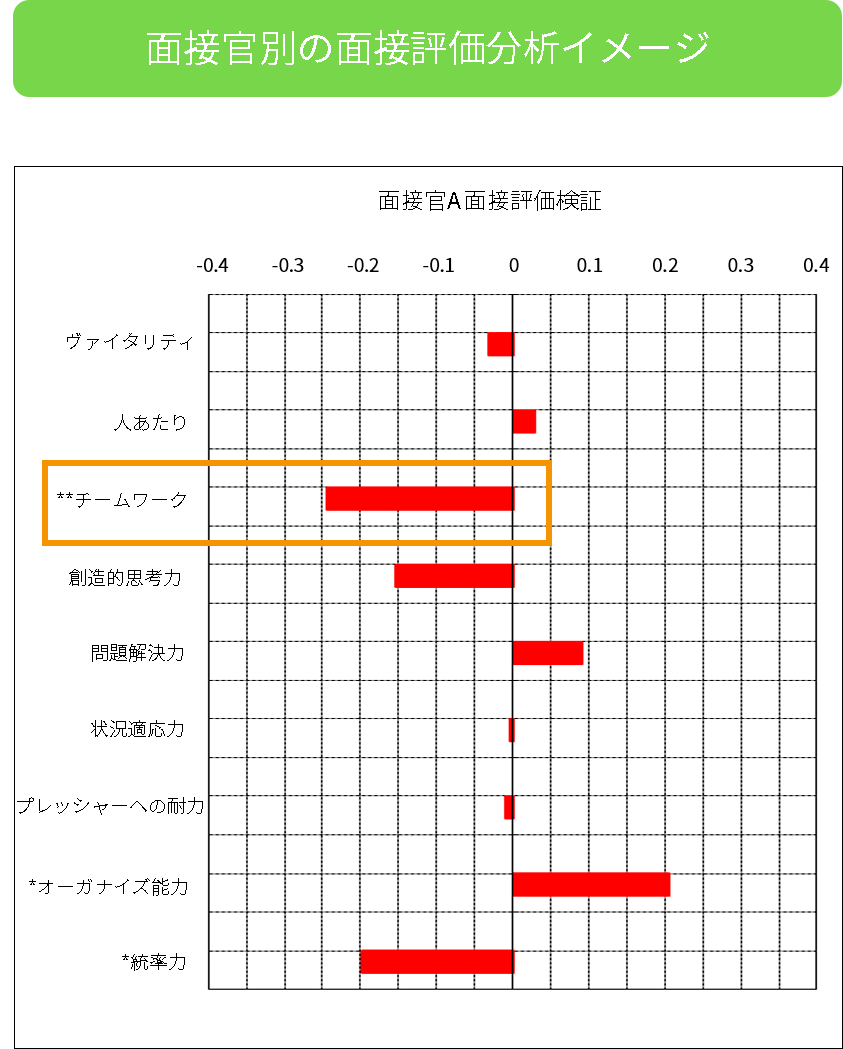

以下のグラフは面接評価点と適性検査の各因子得点との相関係数を表しています。棒グラフが右に伸びている場合は、その因子得点と面接評価との間に正の相関があり、棒グラフが左に伸びている場合は、その因子得点と面接評価点との間に負の相関があることを示します。以下の例では、ヴァイタリティの高得点者は低得点者よりも面接で低評価を得る傾向があり、人あたりの高得点者は低得点者よりも面接で高評価を得る傾向が見られています。この面接では上昇志向や負けん気が強い応募者よりも謙虚で控えめな応募者が高く評価されるようです。

この分析の目的は面接評価の可視化です。分析で面接の良し悪しを評価することは出来ませんが、面接評価がどのようになされているかについての情報を得ることで選考における問題発見と課題形成に貢献できます。

おわりに

面接は人間が行うものである以上、様々な主観的バイアスから逃れることはできません。適性検査データなどの客観的な情報を援用し、面接の質を担保することが、より良い人材の獲得へとつながるでしょう。 SHLのパーソナリティ検査OPQは30個のパーソナリティ因子から成り、その多彩な因子をもってあらゆる職業の適性を予測することに成功してきました。しかし、人事課題によっては、因子が多いためにわかりづらさが生じることもあります。たとえば、社内のどこにどんな人材がどれくらいいるのかを定量的に把握する、「人材ポートフォリオ」を作成したい場合などです。人材ポートフォリオがあれば、「今は少ないが今後必要なタイプの人材を採用する」「〇〇さんに近いタイプの◎◎さんを後任とする」「〇〇部署の業務バランスをとるために△△タイプの人材を新たに配置する」などの人事戦略がとりやすくなります。

本日は、この人材ポートフォリオづくりに最適な統計分析手法である主成分分析と、それを用いたSHLの人材マッピングサービスについてご紹介します。

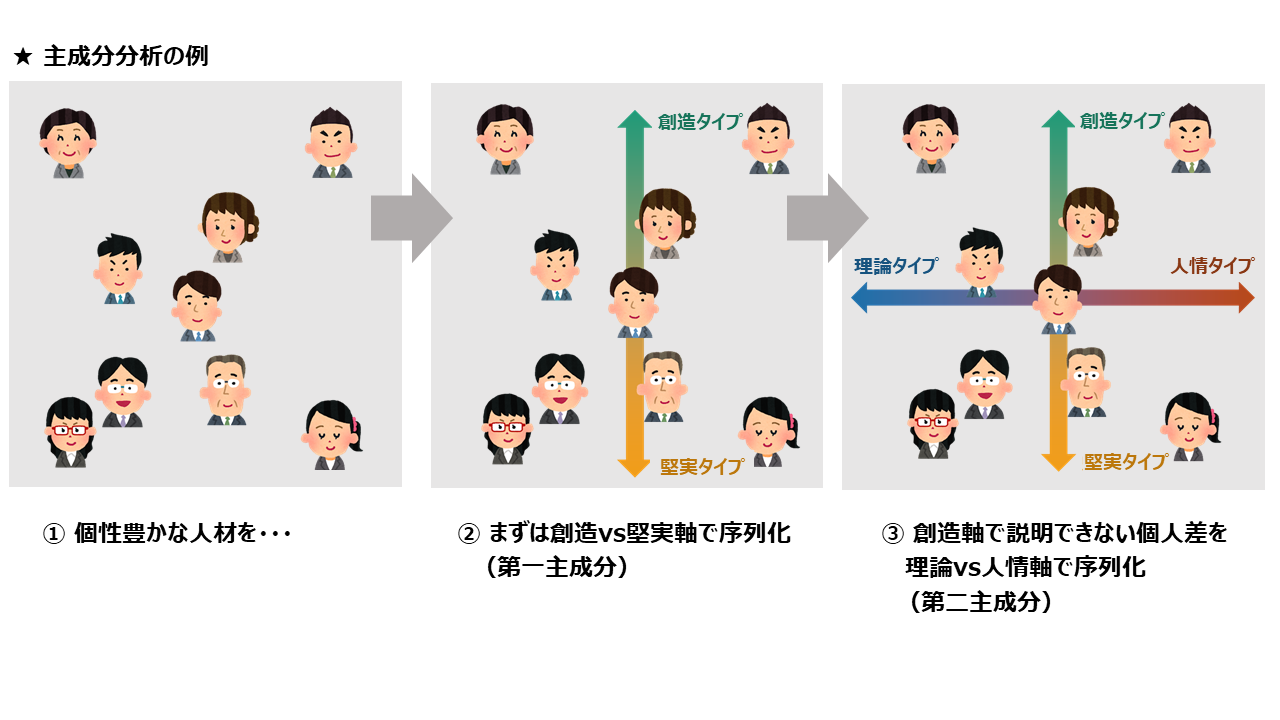

主成分分析とは

まず主成分分析とは、データの情報量を保ちながら、数多くの変数を縮約し、なるべく少ない変数(これを主成分といいます)で表そうとする分析手法です。主成分分析では、データのばらつきが大きくなる情報量の高い変数、つまり「個人の違いをもっとも説明できる変数」を主成分として少数抽出します。たとえば、A社にはクリエイティブな人材からクリエイティブでない人材まで幅ひろく含まれるが、全員がストレスに強い、という特徴があったとしましょう。その時、「クリエイティブかどうか」という変数には情報量が多いですが、「ストレスに強いかどうか」という変数には情報量が少ないことがわかります(なぜなら、全員が一様に高いので、個人の違いが説明できないからです)。このような集団では、まず個人を説明するための主成分として「クリエイティブかどうか」という変数が採用され、次にその変数で説明できない個人の違いを説明できる主成分(たとえば、「エネルギッシュかどうか」など)が抽出されます。

また、ここで抽出された「クリエイティブかどうか」という主成分には、様々なパーソナリティが含まれます(たとえば、ゼロから何かを生み出すのが好きか、変化が好きか、オーソドックスなものが嫌いか・・・など)。まとめると、主成分分析とは、「データの情報量を保ちながら、多数の変数をまるめ、データの分散をもっとも説明できる少数の変数に縮約する分析」であるといえます。

この主成分分析を使って、30個のパーソナリティを2変数まで縮約すれば、2次元平面上に人材をならべて可視化することが可能になるわけです。

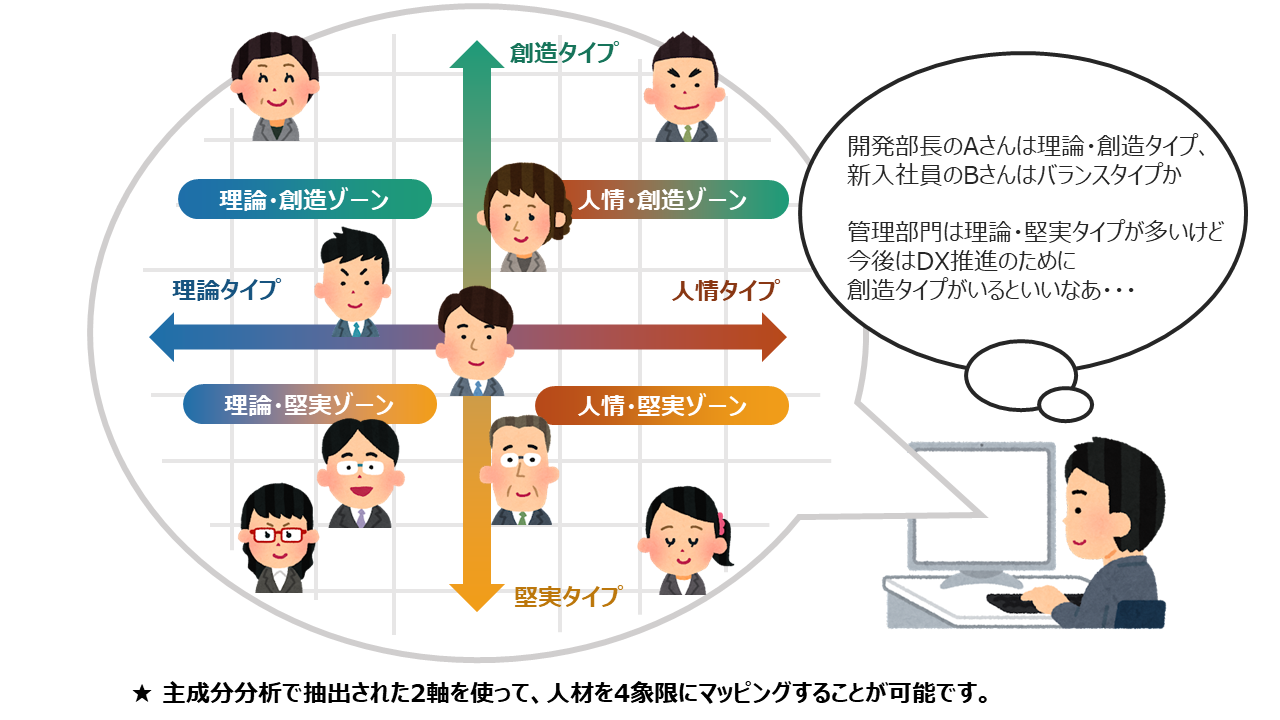

主成分分析を使った4象限へのマッピング

SHLでは、この主成分分析で2軸を抽出し、4象限上に人材をマッピングすることで、個々人の人材特性を可視化する分析サービスを行っています。このマッピングを人材ポートフォリオとして活用することで、どの部署にどのような人材が多いか、誰と誰が似たような性質を持ち、誰と誰が正反対の性質を持つ傾向にあるか、また今自社に欠けているタイプはどのような人材かといったことを、視覚的に理解しやすくなります。

このマッピングでは、端にプロットされた人物ほど、特定の行動傾向が強い(またその対極にあたる行動傾向が弱い)「トンガリタイプ」であるといえます。逆にマップの真ん中に位置する人物ほど、(その2軸においては)強い傾向を示さない「バランスタイプ」であると言えるでしょう。

※注意:このプロットでは、その組織においてもっとも個人を識別しやすい2軸のみを用いています。その他の軸で強い特徴を示す個人もいますので、真ん中に位置する人材が「すべてにおいて平均的な」人材ではありません。ご注意ください。

この人材ポートフォリオは、特性を生かした異動・配置、登用、バランスの良いチームビルディング、採用計画立案など様々な人事施策に活かすことが可能です。

参考事例:森永乳業の適材採用・適材配置を加速させた日本エス・エイチ・エルのアセスメント

おわりに

本日は多数のパーソナリティを少数にまとめる主成分分析と、ここで抽出された2軸を用いたマッピングによる人材ポートフォリオづくりについてご紹介しました。人材データ分析にはこの他にもたくさんの手法がございます。当社の分析サービスにご興味をお持ちの方は、ぜひ人材データ分析をご覧ください。 次世代リーダーの育成は企業にとって最も重要であり最も悩ましい人事課題の一つです。理想の次世代リーダー像とはどのようなものでしょうか。この人事課題に取り組む足がかりとして、企業内にいる現リーダーの研究を本コラムにてご紹介します。

本研究では、2010~2020年に当社が受領・収集したパーソナリティ検査OPQのデータの一部(計106社58,321人)を利用しました。それらを役職レベル別に「経営層(1,071人)」「上・中級管理職(9,807人)」「その他役職あり(11,444人)」「役職なし(35,999人)」に分類し、研究を進めました。

OPQ30因子を用いた役職レベル間比較

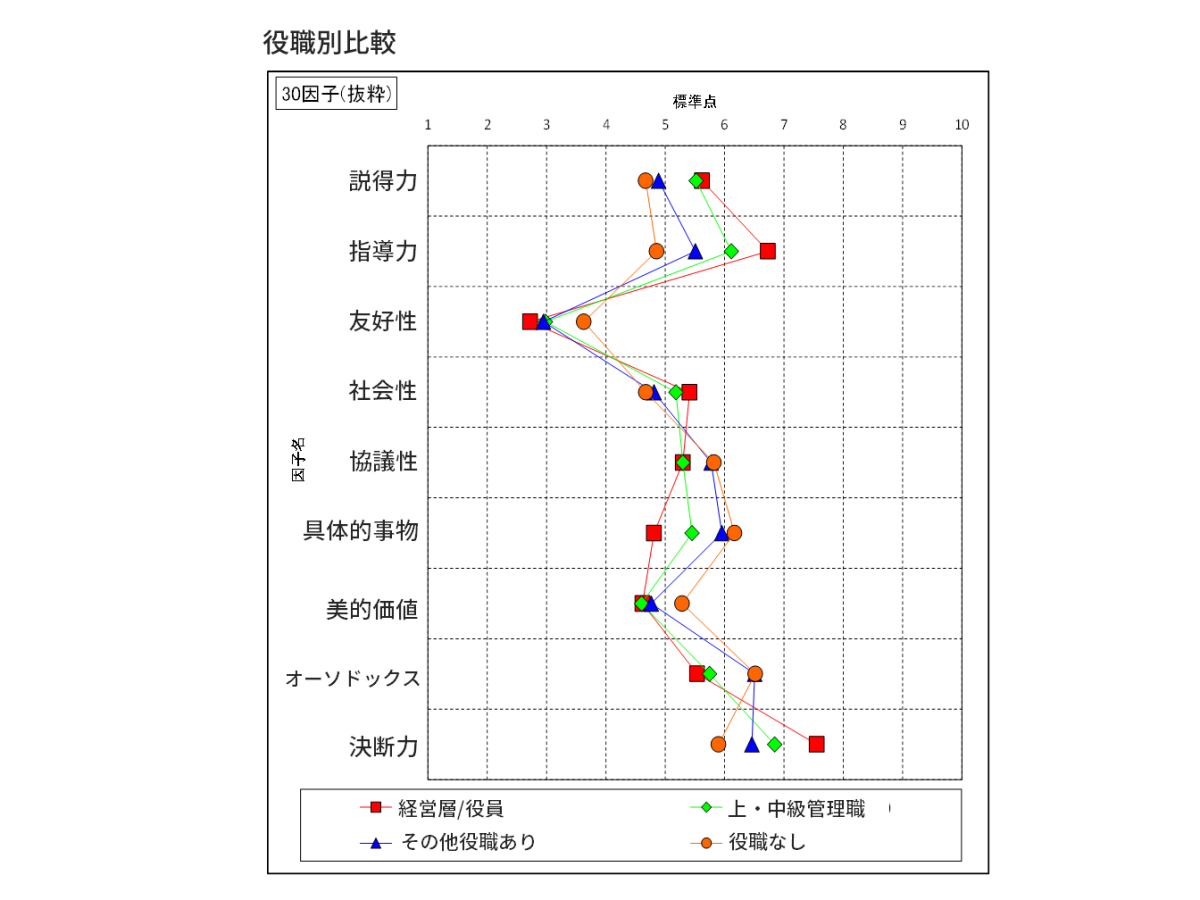

パーソナリティ検査OPQが測定する30項目のパーソナリティ因子得点ごとに「役職なし」グループと「経営層」グループを比較し、同時に「役職なし」グループと「上・中級管理職」グループを比較しました。すると両方の比較に共通する各グループの違いが複数見られました。それらの違いは以下の通りです。<経営層グループと上・中級管理職グループが高い因子、特徴>

・説得力…相手を説得し、考えを変えさせる

・指導力…他人を統率し、責任を持つ

・社会性…フォーマルな場でのふるまいが得意

・決断力…リスクを受け入れ、素早く決断を下す

<経営層グループと上・中級管理職グループが低い因子、特徴>

・友好性…孤立を恐れず、1人でも仕事を進める

・協議性…周囲の意見に左右されない

・具体的事物…細かい実務は人に任せる

・美的価値…芸術よりは実際的なものに関心が高い

・オーソドックス…既存の方法や考えに固執しない

これらの結果はマネジメントに必要な行動傾向として感覚的に納得しやすく、「部下を率いる」「全体の方針を決める」といったリーダーの役割行動と関係が深い因子です。

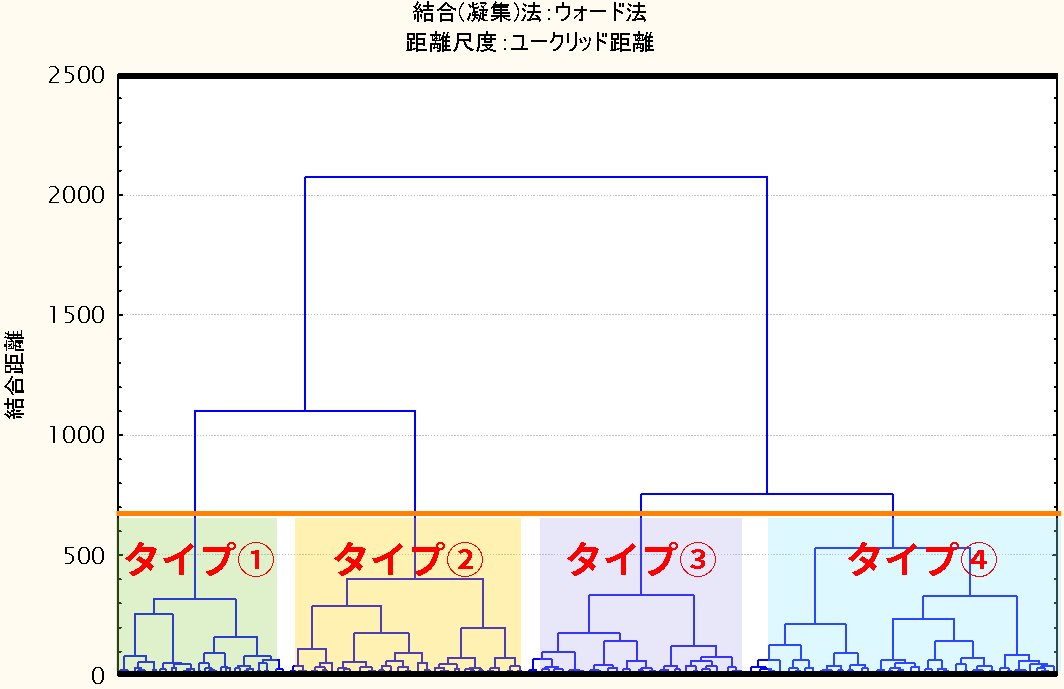

OPQを用いたクラスター分析

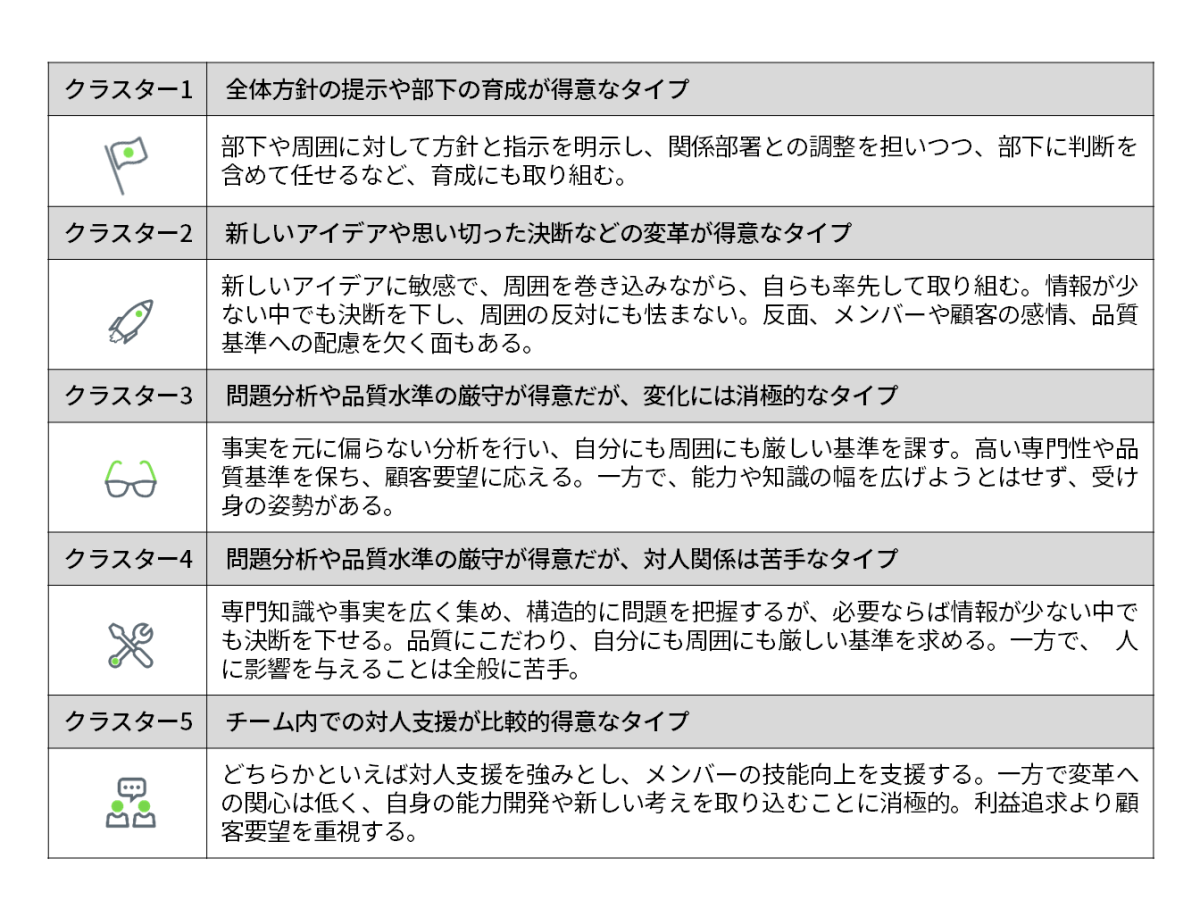

役職レベル間比較において一般的なリーダー/マネジメントとの関係が深いパーソナリティ因子が見出されました。さらにコンティンジェンシー理論(F・フィドラー; 1964)を始めとした多くの論で指摘されている複数のリーダータイプを見出すため、OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度を用いてクラスター分析を行いました。この分析の目的は複数のリーダータイプを見出すことですので、「役職なし」グループを分析対象から外し、その他3グループを分析対象としました。

OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度はPMCという名称のコンピテンシーモデルで、OPQの結果報告書「万華鏡30」に搭載されています。リーダー/マネジメントに求められるコンピテンシーモデルです。

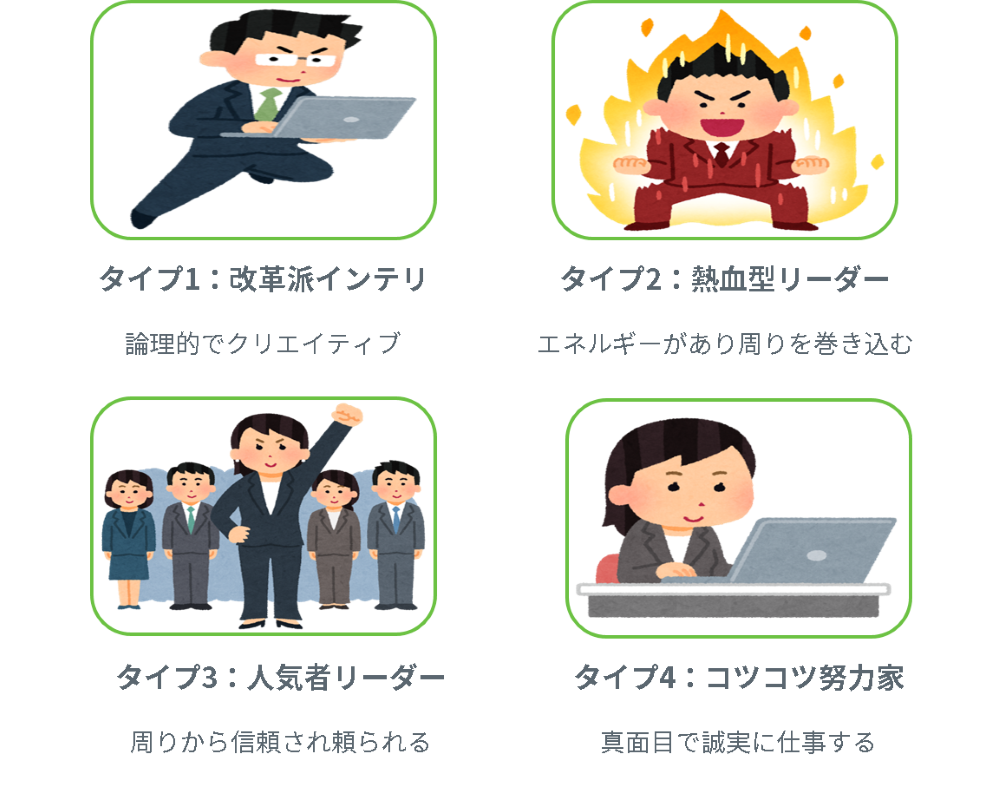

このクラスター分析により「特徴的なコンピテンシーの組み合わせによるタイプ像」を複数定義しました。今回の研究データから得られたクラスター(=リーダーのタイプ)は以下の通りです。

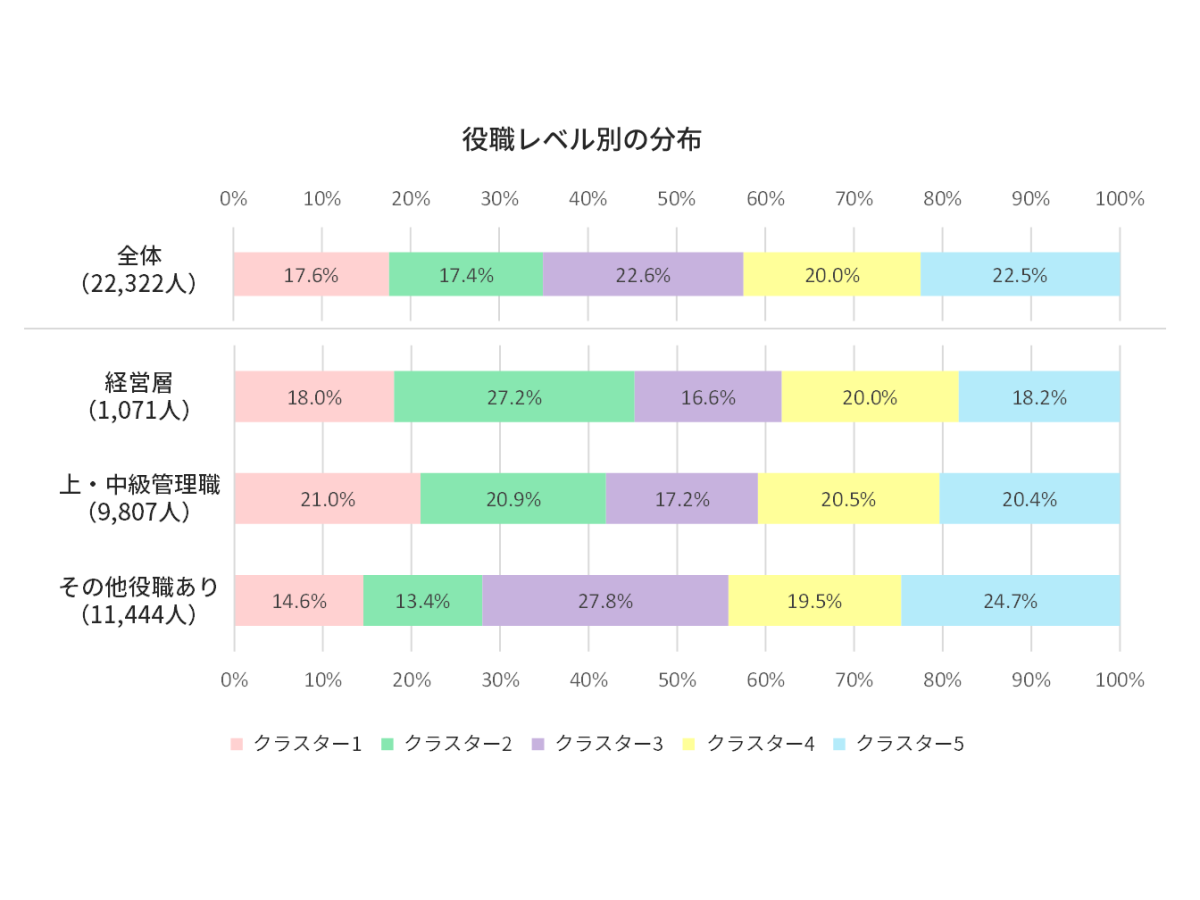

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。「経営層」では決断や変革に強みを持つクラスター2が多く、「上・中級管理職」は各クラスターが概ね均等に分布しており、「その他役職あり」では品質に厳しいクラスター3が多くいます。こうした違いは、役職レベルにより必要なコンピテンシーが異なることの表出である可能性があります。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

人材要件定義を行う際、適性検査データを使った統計分析を行うことは、当社が提供するソリューションとして一般的な手法です。一定以上の適性検査データが必要ではありますが、客観的に職務に必要なコンピテンシーを定義できます。(参考コラム:アセスメントデータ分析による人材要件定義(前編))

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

人材要件定義を行う際、適性検査データを使った統計分析を行うことは、当社が提供するソリューションとして一般的な手法です。一定以上の適性検査データが必要ではありますが、客観的に職務に必要なコンピテンシーを定義できます。(参考コラム:アセスメントデータ分析による人材要件定義(前編))戦力性分析(ハイパフォーマーの特徴を見出すための分析)を行う際、はじめに“ハイパフォーマー集団とその他の集団”を作り、その違いを調べる手法を検討します。この手法でよい結果が得られれば問題ありませんが、結果が出なかったり、合理的な説明が難しい結果となったりすることがあります。理由は様々ですが、“ハイパフォーマーのタイプが複数ある”ケースを疑ってみてください。

本コラムでは活躍者を複数のタイプに分類する人材要件定義についてご紹介いたします。

多様性のある人材要件定義が必要なケース

ハイパフォーマーのタイプが複数あるケースは、頻繁なジョブローテーションを行う会社で起こる場合が多いです。つまり、総合職採用とジェネラリスト育成を行うことが一般的な日本企業では多様なハイパフォーマーを定義する必要があるのです。 ハイパフォーマーのタイプが複数ある場合、 “ハイパフォーマー集団”として1つの集団としてまとめてしまうと、各タイプの特徴が打ち消し合って結果的に有意な分析結果が得られなくなる可能性があります。※イメージ

多様性のある人材要件定義の手順

複数のハイパフォーマータイプを抽出する手法についてご紹介いたします。① 社員をタイプ分けする

社員の適性検査データを分析し、どのようなタイプが存在するか明らかにします。今回はクラスター分析を使ったやり方をご紹介します。

クラスター分析とは類似しているデータを集め、いくつかの集団(クラスター)を作る手法です。似た者集団を作るイメージです。

※樹状図からのタイプ抽出イメージ

例として、4つのタイプが抽出できたとします。

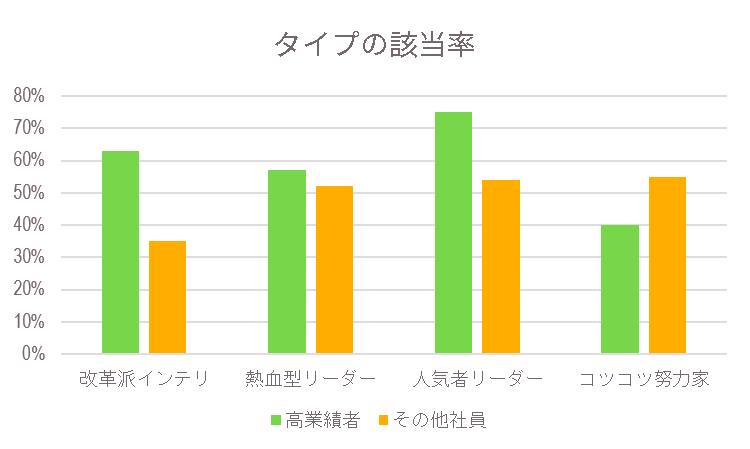

② タイプ別に高評価者とその他社員を比較する

タイプ分けが出来たら、それぞれのタイプごとに評価別グループ間の比較をします。使用すべき評価データは、査定、人事考課点、業績評価点、コンピテンシー評価点などの個人のパフォーマンスを示すデータです。評価データの信頼性が分析結果に影響するため、主観的な要素はできるだけ排除してください。評価の甘辛を補正したり、極端に偏ったデータを対象からは外すなどの調整が必要です。

評価別にタイプの該当率を集計したイメージ図がこちらです。

詳細の説明は割愛いたしますが、上記の集計は同一人物が複数のタイプに属することを可能とした集計です。「改革派インテリ」かつ「熱血型リーダー」であるという人がいるという考え方です。この集計方法では、集計対象となる全員を100%とした場合の全タイプの割合を合算しても100%にはならないことは言うまでもありません。

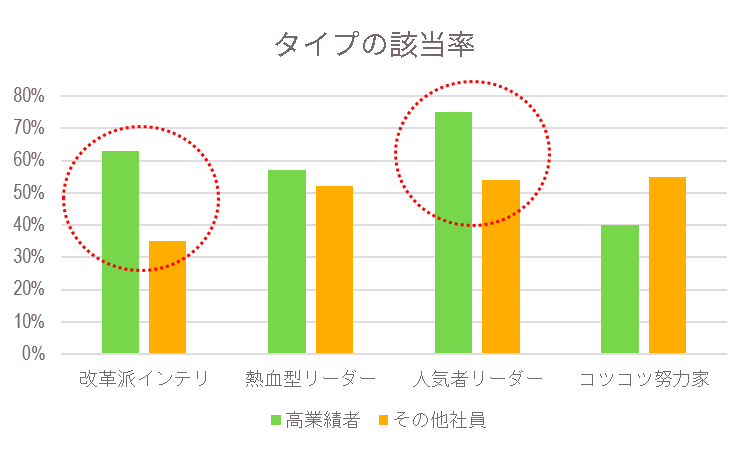

次に各タイプに該当する人の中で高評価者・その他社員の割合をみていきます。

③ 要件を抽出する

この分析結果から、「改革派インテリ」と「人気者リーダー」は高評価者がその他社員より該当率が高いことがわかりました。頭脳派でクリエイティブなタイプと周りから信頼され頼られるタイプの人は高評価を得やすいのではないかと考えられます。

この結果をどう解釈するかは会社によって異なります。例えば、社員のほとんどが営業パーソンの販売会社の場合、クライアントに対してロジックで説得するタイプと良い関係性を築いてお得意様となってもらうタイプがハイパフォーマーと解釈するかもしれません。また、営業部門と企画部門を頻繁にローテーションする会社の場合、営業部門ではクライアントと良い関係性を築けるタイプが評価され、企画部門ではクリエイティブで論理的思考が評価されると解釈するかもしれません。

おわりに

多様性のある人材要件定義は採用の場面だけでなく、入社後の配置・配属場面でも活用のできる指標になります。経営環境の変化が激しい昨今、人材の多様性を確保することは変化に強い組織を構築することにつながると考えています。 面接は採用選考において最もスタンダードで必要不可欠な手法です。しかしながら、正しく面接評価を行うためには面接官に一定水準以上の評価スキルが求められたり、複数の面接官が行う評価の水準をそろえたりする工夫が求められたりと決して簡単な方法ではありません。 本コラムでは、適性検査データを用いた面接選考の振り返り方法と、振り返り結果を次の面接に活かす方法についてご紹介します。

採用における面接の役割と種類

面接の役割は、採用すべきかどうかを見極める「評価」と、入社後のミスマッチを防ぐとともに会社の良いイメージを形成するための「情報提供」の2つです。面接手法は、面接官の主観に委ねる「主観面接」と、評価基準を設定し、面接官が異なる場合でも同じ評価結果となるよう設計する「客観面接」があります。面接の目的によってどちらの面接方法が適するかは異なりますが、特に「客観面接」においては適切な面接を行うスキルがとても重要で、その能力を有する人を面接官に任命することが大切です。

各社が抱える課題

「主観面接」と「客観面接」のうち、多くの企業で課題となるのは「客観面接」です。「客観面接」を実施している各社が抱える課題は『面接官による評価のバラつき』です。例えば、-面接官Aと面接官Bで評価の甘辛が異なる

-面接官Cは体育会系を好んで良い評価にする傾向がある

-面接官Dが合格にした学生は、次の面接ステップに不合格になる確率が高い など

各社の取り組み

面接官の評価を可視化し、面接の質向上に取り組んだ2つの事例をご紹介します。事例1 <面接官の評価のクセを確認する>

この企業では、採用したい人材イメージを具体的に記述し全面接官に共有しています。しかし、面接官によっては、記述された人材イメージとは異なる人材を合格にすることがあり、面接官の評価が揃わないことを問題視していました。

面接官教育を実施しても評価のバラつきを改善できないことから、面接官の評価のクセが揃わない原因であると仮説を立て、この仮説を検証するため面接官の評価のクセを可視化する取り組みを行いました。応募者の適性検査データと面接官ごとの合否データを用いて、各面接官が面接の際に評価している特徴を明らかにする分析です。面接官ごとに合格者群と不合格者群の適性検査の各因子得点を比較し、どの項目で統計的に有意な差が見られるのかを確認します。例えば、合格者群の方が不合格者群よりもチームワーク項目の得点が低いという結果が得られた面接官は、チーム行動よりも単独行動を好む人を高く評価しがちな傾向があります。もし、会社の採用基準がチームワークであったとしたら、この面接官は自身の評価グセの影響で採用基準にそった正しい評価が出来ていなかったかもしれません。

この分析によって、採用基準とは異なる評価のクセを持っている面接官を特定することができました。

分析によって特定した面接官には特別な面接官トレーニングへの参加を依頼しました。トレーニングの中で評価基準の理解を促すとともに、面接ロールプレイの実施によって評価スキルの向上を行い次年度に向けた改善を行いました。

事例2 <面接官と応募者の組み合わせによる評価の偏りを確認する>

この企業は1000人を超える社員が面接を行います。明確な面接基準を定めてはいるものの多くの面接官を動員するため、面接官と応募者の相性によって評価が決まってしまうことに問題意識を持っていました。そこで実際に面接官と応募者の性格的な相性が評価に影響を及ぼしているかを検証するための分析を行いました。

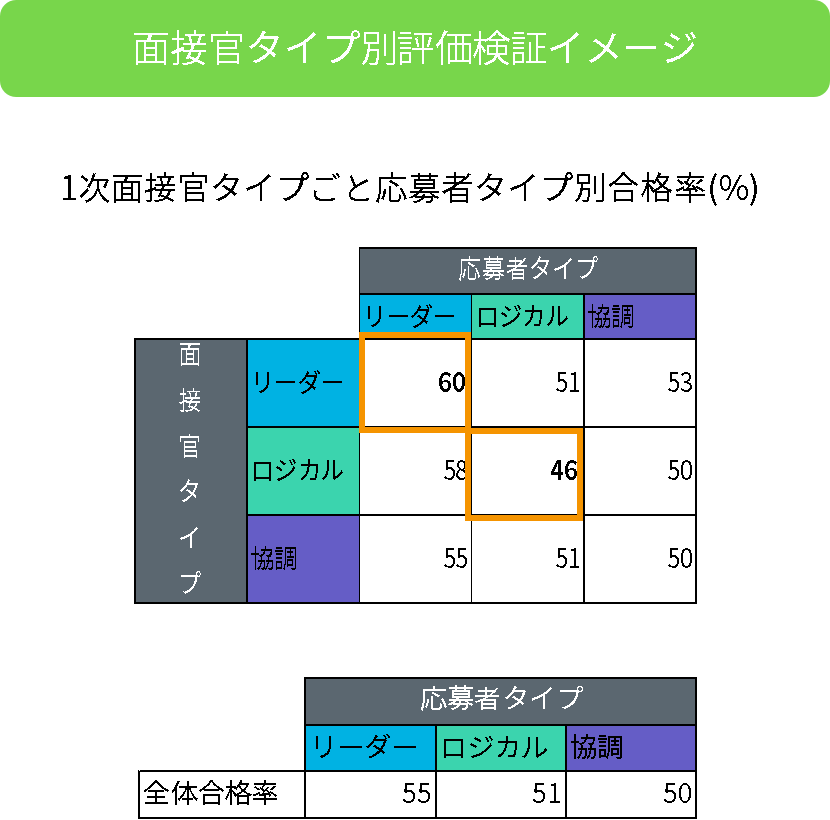

面接官と応募者をそれぞれクラスター分析によって複数のタイプに分類します。面接官タイプごと応募者タイプ別の評価分布を集計しこの評価分布を比較することで、面接官タイプごとの応募者タイプ別の評価の傾向を把握できます。例えば、面接官のクラスター分析によって面接官がリーダータイプ、ロジカルタイプ、協調タイプの3つに分かれ、応募者のクラスター分析によって応募者も同じ3つのタイプに分かれたとします。リーダータイプの面接官が、同じリーダータイプの学生の評価を高く付ける傾向がある一方で、ロジカルタイプの学生の評価は低く付けている傾向が見られた場合、リーダータイプは似たタイプを高く評価する傾向があると考えられます。

この企業では、あるタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを高く評価し、また別のタイプの面接官は似た傾向を持つ応募者タイプを厳しく評価するという興味深い傾向が見られました。

この分析結果に基づいて面接官と応募者の組み合わせの最適化を行いました。また、面接官トレーニングで面接官に分析結果を共有し、客観面接の重要性を訴え、面接官の客観面接に対する意識の向上を促しました。

おわりに

適性検査データを用いた分析結果が必ずしも活用できるものになるとは限りませんが、面接を振り返るための客観的な情報としては参考になり得ると考えます。今回ご紹介した面接の振り返り分析を実施するためには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、興味関心がある場合には、コンサルタントにご相談ください。 前編では、人材要件定義の際によく用いられるデータ分析手法について解説しました。今回はデータ分析を用いて要件定義を行う際、よくある課題について解説します。

データ分析のよくある課題

高業績者をどのように定義すればよいかわからない前編でもお伝えしたとおり、職務によって「高業績者」の定義は異なります。営業職のように成果が数値化しやすい業務では、業績評価の他、売上数字、新規顧客獲得数、顧客維持率などの情報から、当該職種のパフォーマンスを端的に表す指標を採用すべきです。数字で成果が見えづらい職種は、業績評価を用いるのが一般的です。評価そのものに内在する根本的な課題となりますが、人(上司)による主観的な判断が評価に大きな影響を与えている場合、アセスメントデータとの関連性が見えづらくなる可能性があります。どの評価を用いる場合であっても、単年での成果ではなく、複数年の成果を踏まえて高業績者を定義したほうがよいでしょう。

対象人数が少ない

母集団全員に対して分析が行えない場合、十分なサンプル数を取得することで結果の誤差の幅を縮めることができます。人材要件定義を目的としたデータ分析では、一般的に1グループ100名以上のデータがあると理想的です。難しい場合、最低30名以上の人数を目安にするとよいでしょう。取得できるサンプル数にあわせて、より適切な手法を選択してください。また結果の解釈の際はサンプル数を考慮してください。

相関係数が低い

物理など自然科学分野では、2つの変数間で絶対値が1に近い相関係数を得ることも稀ではありません。しかし、テスト分析などの社会科学分野で扱う変数にはより多くの誤差が含まれます。心理学で相関係数の値を判断する際、おおよその目安は次のとおりです。 相関係数の絶対値が 0 ~0.2 ほとんど相関がない 0.2~0.4 やや相関がある 0.4~0.7 かなり相関がある 0.7~1.0 強い相関がある

採用時のアセスメントデータを用いるべきか?改めて社員に受検してもらうべきか?

採用基準作成のために人材要件定義を行うことが多くあります。すでに採用選考でアセスメントを実施している場合、社員の入社時のアセスメントデータを使うことも多いです。一方で、入社時点(さらに言えば就職活動時点)のアセスメントデータはすでに何年も前のデータであり、それを使用することに抵抗を感じるというご相談を受けることもあります。 ある企業では、現職者が新たに受検したデータとその対象者の入社時のデータをそれぞれ分析しました。その結果、採用時に「ヴァイタリティ」が高く、現在「統率力」が高い集団が高業績者集団であることが分かりました。採用時には「ヴァイタリティ」が高いという自己認識を持ち、現時点で統率力に自信を持つ集団だったわけです。 採用時のデータ分析=入社時点で持っていてほしい能力、現在のデータ分析=現時点で職務に影響を与える能力(言い換えれば発揮できていない人の能力開発ポイント)を明らかにできると考えられます。採用時のデータを用いることで、入社後活躍する「成長の種」を見つけることができ、現在のデータを用いることで「パフォーマンスに必要な能力」が分かるといえます。