本コラムでは、マネジャーの能力開発を組織や人事部門が支援する方法についてご紹介します。

多忙なマネジャーの実態

組織において、マネジャーは重要なミッションを数多く与えられています。チームとしての成果創出が求められるのは勿論のこと、部下の育成やメンタルケア、コンプライアンスやハラスメントへの対応、イノベーション促進、働き方改革の推進等、枚挙にいとまがありません。

加えて、実務をも兼務するプレイングマネジャーも非常に多いといわれています。マネジャーを対象とした実態調査によれば、プレイング業務を兼務しているマネジャーは全体の約9割を占めており、業務量の増加や人手不足によって、マネジャーがマネジメントに専念できない、という現状が示されています。

一方で、プレイングマネジャーこそがチームの成果に貢献し、部下育成においても重要な役割を果たしていることにも注目すべきでしょう。例えば、次のような研究結果が挙げられます。

・プレイング業務の割合が20~30%のマネジャーは、プレイング業務を行わないマネジャーよりもチーム成果を上げている(『プレイングマネジャーの時代』リクルートワークス研究所)

・マネジャー(上司)は部下に対して、業務に必要な知識やスキルを提供し、業務をスムーズに進める調整をする等、業務支援に貢献している(『人材開発白書2009』富士ゼロックス総合教育研究所)

以上のことからも、プレイング業務とマネジメント業務の二足のわらじを履くプレイングマネジャーは、成果をあげつつ部下育成に直接的に貢献できるキーマンとして位置づけられることが見て取れます。

組織における能力開発 コルブの経験学習モデルから

では、多忙を極めるマネジャーに対して、組織や人事部門からはどのような支援ができるでしょうか。ここでは、企業・組織の人材開発理論の中でも有名な、デービッド・コルブが提唱する「経験学習モデル」を取り上げます(『経験学習の理論的系譜と研究動向』中原淳)。経験学習とは、業務等の経験を振り返り、次の経験に活かすプロセスのことを指します。

コルブは、経験によって人はどう学ぶかを「経験・内省・概念化・実験」という4つのサイクルで説明しています。

(1)具体的経験

まず1つ目が、具体的な経験です。経験それ自体に意味はなく、中立的なものと定義されています。を経験した、という事実認識であると捉えるとよいでしょう。

(2)内省的観察

次に、内省的観察です。「ある個人がいったん実践・事業・仕事現場を離れ、自らの行為・経験・出来事の意味を、俯瞰的な観点、多様な観点から振り返ること、意味づけること」をさします。内省、リフレクション等とも呼ばれ、経験から気づきを得る重要なステップです。

(3)抽象的概念化

3つ目は、概念化です。自身の経験を内省した後に、その経験を一般化、概念化することをさします。固有の経験を他の状況でも対応できる知識やノウハウに昇華するステップです。

(4)能動的実験

そして最後が、能動的実験です。経験を通して構築された知識やノウハウが、他の場面でも通用するかを行動によって検証します。 この実験によって、また経験や内省が生まれる、というようにサイクルが続いていきます。

多忙なマネジャーにこそ内省機会を

コルブの経験学習モデルの中でも、特に(2)内省的観察は経験学習の質を左右する重要なステップです。企業人の学習や成長に関する研究で有名な立教大学教授 中原淳氏は、「大切なことは、現場の経験をしっかりとリフレクションする機会を持つこと」だと主張し、内省の重要性を強調しています(『リフレクティブマネジャー ~一流は常に内省する~ 』中原淳/金井壽宏)。

また、内省の時間を十分にとらずに経験で解決しようとする姿勢を、「這い回る経験主義」として懸念しています。目まぐるしく業務をこなすマネジャーは、ともすると立ち止まって内省する機会がとれず、「這い回る経験主義」に陥っている人が多いかもしれません。

更に中原は、内省が生じやすい条件として、次の2点を挙げています。

①「語るべき他者」や「応答してくれる他者」がいること

②自身の考えや感情をアウトプットすること(外化)

これは、他者との対話や問いかけによって、相互に気づきを得られることを意味します。一人で立ち止まって内省することは勿論大切ですが、外化を通して他者からフィードバックをもらい、学び合うことで、内省が深まるのです。

つまり、組織や人事部門は、マネジャーが立ち止まって内省する機会や、他者との対話機会を創出することで、能力開発に貢献できるといえます。例えば、集合型の内省支援研修や部下との1on1ミーティングの支援といった施策が思い当たるでしょう。

自社のマネジャー向け研修、階層別研修に携わっている方は、内省機会の提供という視点が組み込まれているか、今一度点検されてみてはいかがでしょうか。

尚、当社では、内省を促すツールとして、アセスメント結果を用いた自己理解研修や部下育成研修等を扱っています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。 次世代リーダーの育成は企業にとって最も重要であり最も悩ましい人事課題の一つです。理想の次世代リーダー像とはどのようなものでしょうか。この人事課題に取り組む足がかりとして、企業内にいる現リーダーの研究を本コラムにてご紹介します。

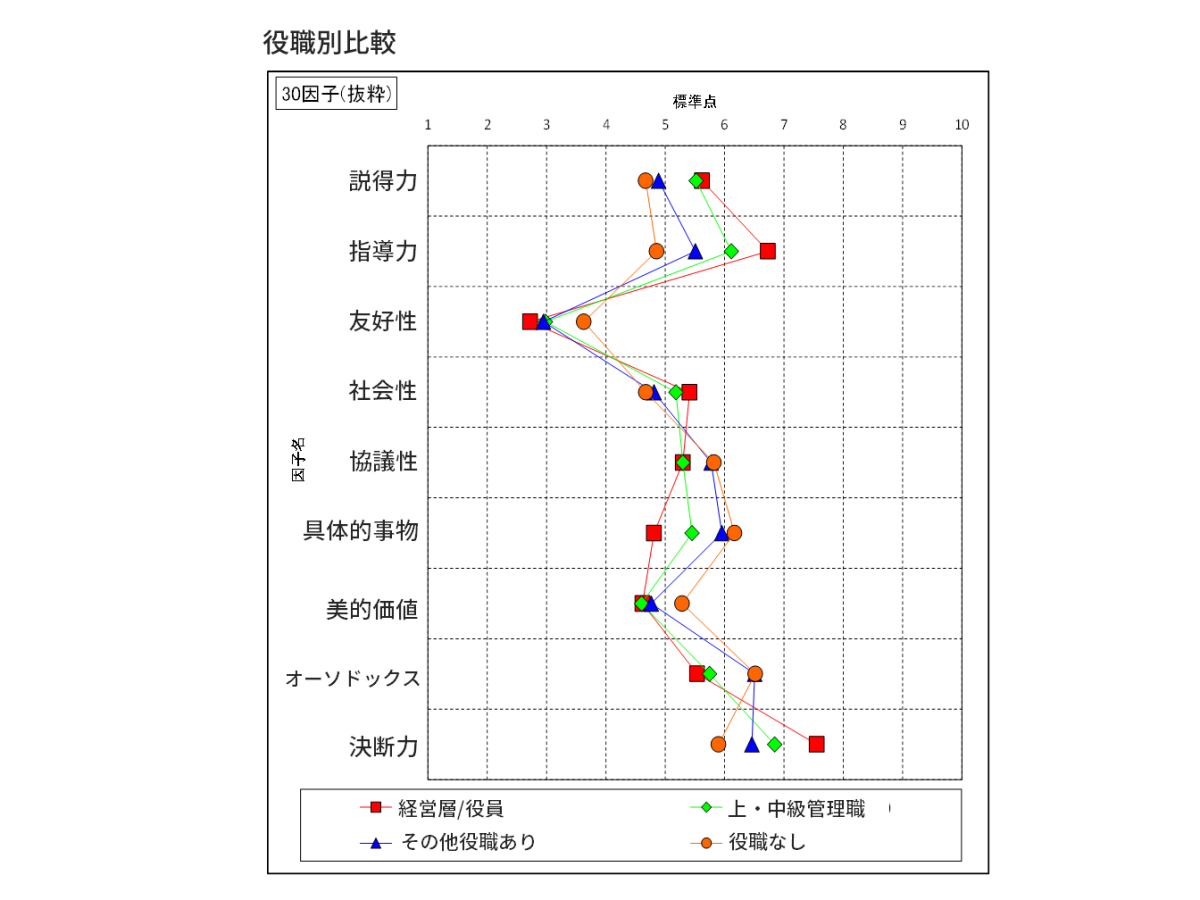

本研究では、2010~2020年に当社が受領・収集したパーソナリティ検査OPQのデータの一部(計106社58,321人)を利用しました。それらを役職レベル別に「経営層(1,071人)」「上・中級管理職(9,807人)」「その他役職あり(11,444人)」「役職なし(35,999人)」に分類し、研究を進めました。

OPQ30因子を用いた役職レベル間比較

パーソナリティ検査OPQが測定する30項目のパーソナリティ因子得点ごとに「役職なし」グループと「経営層」グループを比較し、同時に「役職なし」グループと「上・中級管理職」グループを比較しました。すると両方の比較に共通する各グループの違いが複数見られました。それらの違いは以下の通りです。<経営層グループと上・中級管理職グループが高い因子、特徴>

・説得力…相手を説得し、考えを変えさせる

・指導力…他人を統率し、責任を持つ

・社会性…フォーマルな場でのふるまいが得意

・決断力…リスクを受け入れ、素早く決断を下す

<経営層グループと上・中級管理職グループが低い因子、特徴>

・友好性…孤立を恐れず、1人でも仕事を進める

・協議性…周囲の意見に左右されない

・具体的事物…細かい実務は人に任せる

・美的価値…芸術よりは実際的なものに関心が高い

・オーソドックス…既存の方法や考えに固執しない

これらの結果はマネジメントに必要な行動傾向として感覚的に納得しやすく、「部下を率いる」「全体の方針を決める」といったリーダーの役割行動と関係が深い因子です。

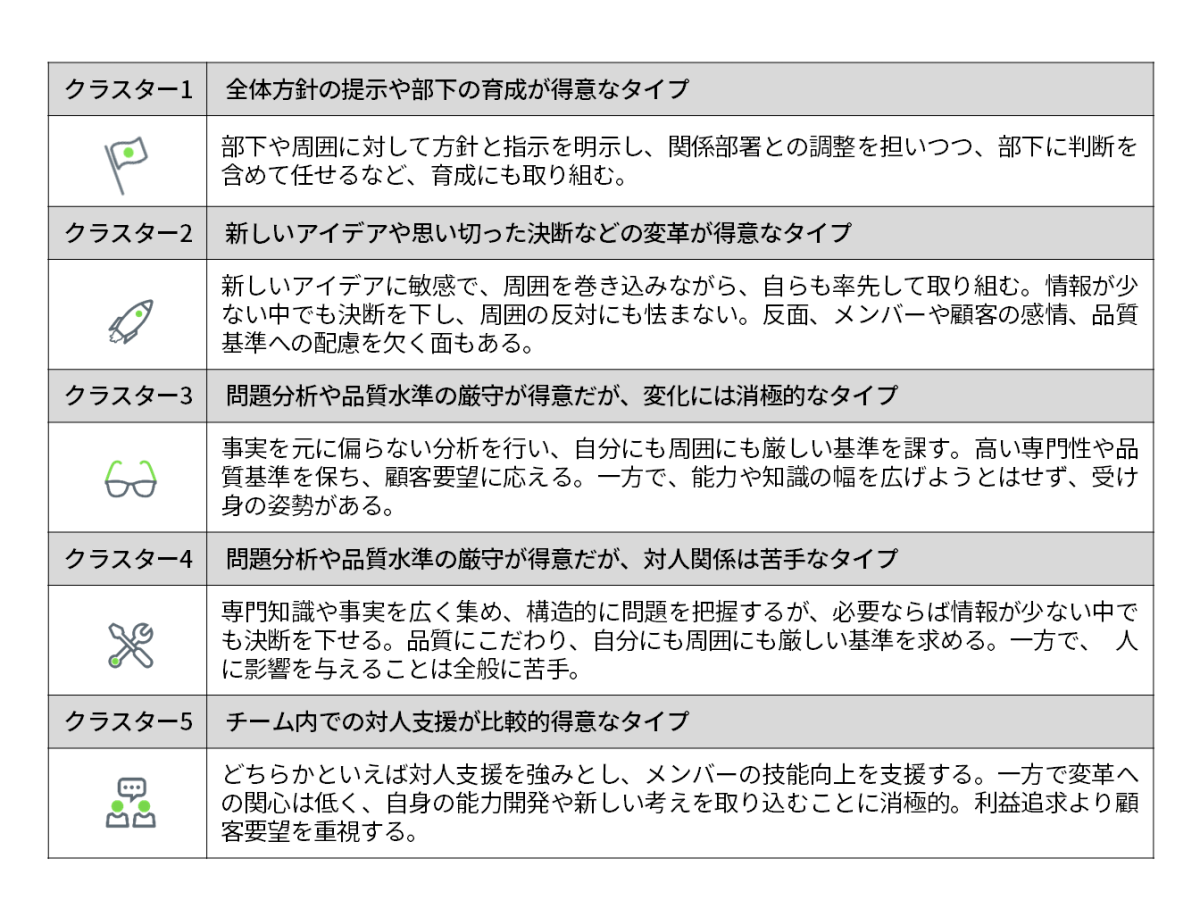

OPQを用いたクラスター分析

役職レベル間比較において一般的なリーダー/マネジメントとの関係が深いパーソナリティ因子が見出されました。さらにコンティンジェンシー理論(F・フィドラー; 1964)を始めとした多くの論で指摘されている複数のリーダータイプを見出すため、OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度を用いてクラスター分析を行いました。この分析の目的は複数のリーダータイプを見出すことですので、「役職なし」グループを分析対象から外し、その他3グループを分析対象としました。

OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度はPMCという名称のコンピテンシーモデルで、OPQの結果報告書「万華鏡30」に搭載されています。リーダー/マネジメントに求められるコンピテンシーモデルです。

このクラスター分析により「特徴的なコンピテンシーの組み合わせによるタイプ像」を複数定義しました。今回の研究データから得られたクラスター(=リーダーのタイプ)は以下の通りです。

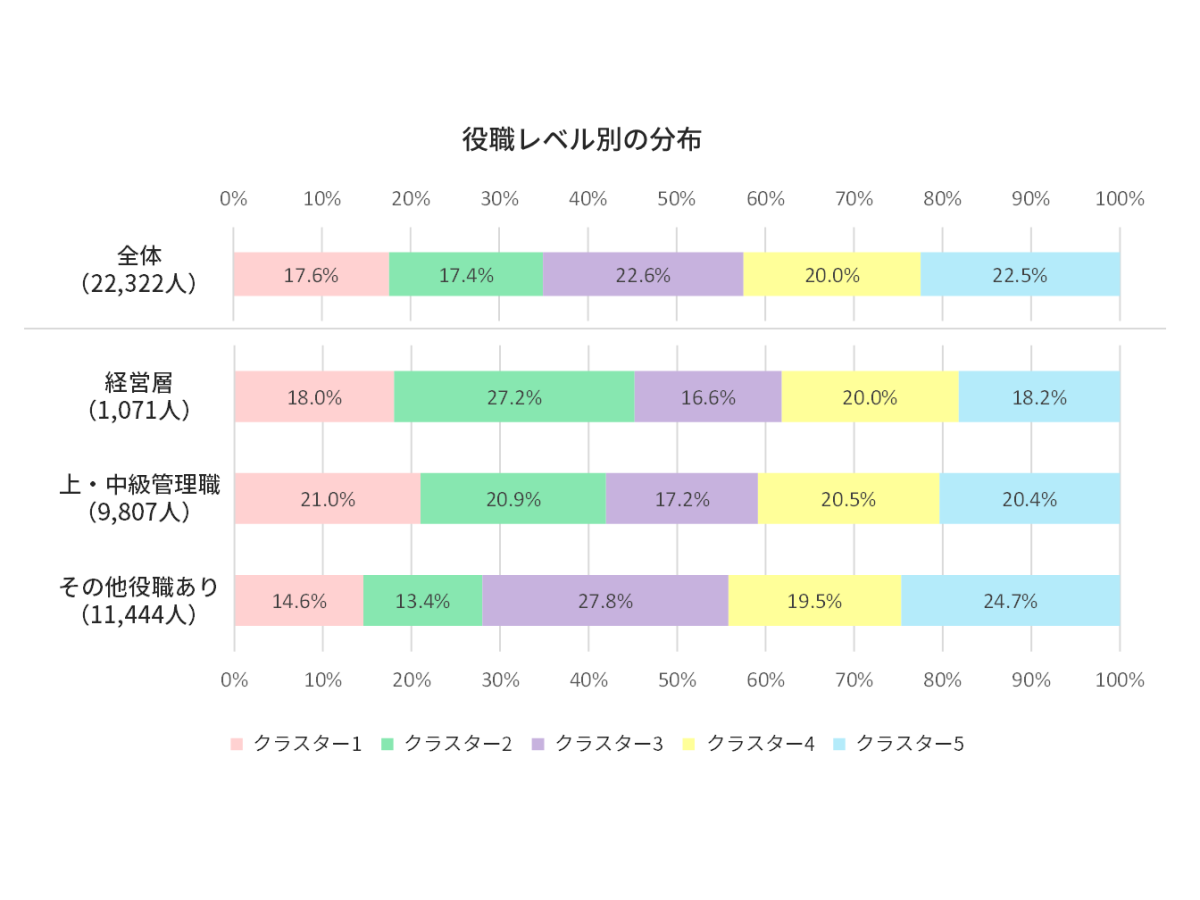

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。「経営層」では決断や変革に強みを持つクラスター2が多く、「上・中級管理職」は各クラスターが概ね均等に分布しており、「その他役職あり」では品質に厳しいクラスター3が多くいます。こうした違いは、役職レベルにより必要なコンピテンシーが異なることの表出である可能性があります。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

日本エス・エイチ・エルでは過去数十年にわたり、あらゆる業界のクライアント企業に対し、優秀なマネジャーの行動特性の調査と妥当性検証を行ってきました。その結果は、職務適性は職種によって非常に変化に富むのに対し、職場で高い評価を受けるマネジャーの特徴は、企業規模および産業界をまたいでも、大きく変化しないというものでした。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

日本エス・エイチ・エルでは過去数十年にわたり、あらゆる業界のクライアント企業に対し、優秀なマネジャーの行動特性の調査と妥当性検証を行ってきました。その結果は、職務適性は職種によって非常に変化に富むのに対し、職場で高い評価を受けるマネジャーの特徴は、企業規模および産業界をまたいでも、大きく変化しないというものでした。一方、近年は新規事業人材の発掘・育成・登用が注目を集めており、必然的にマネジャーの役割もチームの創造性をブーストすることが期待されると考えられます。このような場合、マネジャーにはどのようなマネジメントが望まれるでしょうか?目標達成において高く評価されてきた従来のマネジャーの特徴と、大きな違いは生まれるでしょうか?

2015年に心理的安全性の重要性を発表して注目を集めたGoogleの研究チームは、イノベーションを生むチーム作りについて、一貫したメッセージを打ち出しています。

イノベーションが生まれる職場環境をつくる:リーダーシップを示して指導する

Googleはイノベーション創造において、ビジョン共有や主体性と好奇心の奨励、リスク許容、社員同士のつながりの促進の重要性を強調するとともに、リーダーの役割の重要性にも触れています。ここでは、創造性研究者であるテレサ・アマビールの論文をもとに、マネジャーが社員の創造性を抑圧しない方法にフォーカスしています。① キャパシティだけを見て機械的に仕事を割り当てない。適材適所を考え、やりがいのある仕事を任せること。

② 目標を設定したら、あとは任せる。目標を定めずに指揮権を渡してしまったり、自分の考えに沿ったマイクロマネジメントをしてはいけない。

③ 誤った期限を設定しない。時間や費用について適切なリミットを設定すること。

④ 「なあなあの」慣れ合いのチームに迎合しない。均一的なグループは集団思考にとらわれ、創造的思考力が阻害される。

⑤ 批判的な態度を取らない。新しいアイデアに懐疑的な態度をとったり、失敗したアイデアを無視したりすると、メンバーはアイデアについて話す意欲を失う。

⑥ 自己中心的な仕事、駆け引き、ゴシップを許容しない。その代わりに、ビジョン共有の感覚や、チーム間の繋がりを活性化する。

(出典はこちら)

イノベーティブなチームのためのマネジャーは、従来と異なるか

高度な創造性を発揮するチームのマネジャーに求められる行動傾向は、従来評価される傾向にあったマネジャーの行動と比較し、構成要素とその重みづけが若干変化するかもしれません。たとえば、指揮・指導の重要性は減少・もしくは限定的となり、実利主義でないほうがよく、批判性よりもむしろ信頼する力が必要になる。トライ&エラーへの風当たりに耐えるタフさが必要になり、リスクをとって決断する力はますます重要となるかもしれません。しかし当然ながら、すべてのマネジャーにこうした特徴が求められるわけではないでしょう。変化に適応するためにチームやメンバーに多様性が求められる今、マネジャーにも役割に応じた適材適所が求められるといえます。新型コロナウイルスのパンデミックによりテレワークなどの出社しない新しい働き方が浸透しました。この働き方は感染のリスクを低減するとともに、出社していれば当たり前のようにやっていたたまたま居合わせた人との雑談をもなくしてしまいました。

テレワークによって失われたコミュニケーション

新型コロナ以前、私たちは自宅を出てからオフィスの席に着くまでに何人かの人に会釈し、挨拶を交わし、時にはちょっとした世間話をしていました。在宅勤務中心の今、PCを立上げ仕事をはじめるまでに家族以外の誰にも、会釈、挨拶、ましてや雑談をすることはなくなりました。もちろんメール、チャット、オンラインミーティングで挨拶は欠かせませんし、人とのコミュニケーションがなくなったわけではありません。しかし、これらのコミュニケーションは必要ある人だけと行うものであり、たまたま出くわした隣の部署の人とのコミュニケーションは消滅しました。このような変化を効率的と考える人もいます。たまたま居合わせた人の世間話につかまって貴重な時間を浪費することもありませんし、オンラインミーティングはすぐに本題に入るので会議時間が短く済みます。私もどちらかというと仕事中は目の前のタスクに集中したいタイプですので、テレワークの浸透を快く思っていました。もちろん、人とのコミュニケーションは重要と考えていますし、挨拶や世間話を嫌がっているわけではありません。

一方でちょっとしたおしゃべりの機会がなくなったことに物足りなさ感じている人もいます。職場の人とのちょっとした会話によって感じることができた安心感や感情的なつながりが得られなくなったからです。たまたまトイレで居合わせた人との会話や一緒に外出する際の移動中の会話などに特別な意味を期待する人は少ないと思いますが、仕事中の雑談には感情を前向きにする効果があるといった研究もあるようです。

雑談が減ることの影響

職場での安心感や人との感情的なつながりが希薄になった時、最初に影響を受けるのが新入社員です。新入社員は上司や同僚、頻繁にやり取りする必要のある他部署の人との親密な人間関係ができていません。いくら受け入れ部署の上司や育成担当の先輩社員が心を開いていたとしても、初対面の人に遠慮がちになってしまうのは当たり前の反応です。未経験の仕事を進めるためにはわからないことを一つ一つつぶしていかなければいけませんが、周囲の人にサポートをしてもらうための心の準備が出来ていないのです。上司や先輩にいつどんなことをたずねても自分は受け入れてもらえるという安心感(心理的安全性)があってこそ、新入社員は自律的に業務を進めることができるのです。当初はテレワークに不都合を感じていない私でしたが、1年間のテレワーク経験で少し心境の変化が起こりました。オンラインミーティングの前後や休憩時間に行う雑談を心地よく感じるようになってきたのです。開始時間直後に本題に入るオンラインミーティングよりも、本題の前にちょっとした世間話をしたり、遊び心のある自己紹介をしたりするオンラインミーティングの方が参加者との心のつながりを実感できたり、参加者との相互理解が深まったりすることに気付きました。対面でのミーティングであれば、当たり前のようにやっていた雑談に具体的な効用があるとは思ってもみませんでした。

偶然出会った人との何気ない会話から、イノベーションが生まれることもあります。テレワークによる雑談の減少はイノベーションを生み出したい多くの日本企業においても不都合な環境と言えそうです。優れたイノベータは多様な背景を持つ人たちとのネットワークを通じて全く異なる観点から物事をとらえようとするとクリステンセン、ダイアー、グレガーゼンは著書「イノベーションのDNA」で言っています。テレワークによる目的的なコミュニケーションだけでは、多様なバックグラウンドを持つ人との偶然の出会いやたわいもない会話ができず、イノベーションが生まれる可能性が摘まれてしまいます。

適切に雑談を活性化する方法

コロナ禍の今においても、コロナ終息後においても、テレワークを取り入れた働き方を推進する上で雑談を仕組み化していくことは必要不可欠です。では、どのような方法で新しい働き方における雑談を演出していけばいいのでしょうか。現在、世界中でオンラインでの様々な雑談活性化策が試されています。今すぐにでも実行できるお薦めの方法をご紹介します。・雑談を奨励する

オンラインミーティングの際にすぐ本題に入るのではなく、雑談することを奨励しましょう。在宅での仕事はオンオフの切り替えが難しいと多くの人が感じています。ミーティングでの仕事雑談は仕事モードへの切り替えを促進します。

・オンラインランチ、オンラインコーヒーブレイク

職場の人とランチをしたり、コーヒーを飲みながら一緒に休憩したり、ということをオンラインで時間を決めて行います。事前に参加者を決めて行えば確実に雑談の時間をとることができます。複数のオンラインルームを用意して自由に出入りできるようなやり方にすれば、たまたま休憩室で居合わせた感じをオンラインで再現できます。

・オンライン1on1ミーティング

1on1ミーティングをオンラインで行えば、手軽に頻繁に実施できます。対面でのミーティングに比べて双方とも得られる情報が少なくなりますが、頻繁に対話することで気軽におしゃべりできる関係を構築できます。

・オンラインラウンジ・会合

仕事で使うチャットツールなどにチームのオンラインラウンジを作ったり、定期的な勉強会や趣味の会合を企画したりします。業務関連の会合はもちろん業務時間に設定し、業務外の会合は自由参加で業務時間外に設定します。

・オンライン飲み会・懇親会

これも既に多くの人が経験していると思いますが、オンライン飲み会も雑談を活性化するには良い手法です。アルコールが入りますので、任意参加で業務時間外に設定してください。幹事がしっかり運営をしなければ、お酒の席での失敗はオンラインでも発生します。参加者から悪評が立てば折角の企画も逆効果です。また、参加しない(できない)人にとって心理的な負担にならない工夫も必要です。

これらの方法を進める上で重要なことは、会話がネガティブな方向に進まないよう注意することです。政治、宗教、恋愛関係などを話題は慎重に行う必要がありますし、他の社員のゴシップネタは絶対に避けるべきです。極端な自己開示や詮索も控えるべきでしょう。また、コロナ禍における労いや配慮を示すことを忘れないでください。

コロナ禍のテレワークを経験し、私たちは雑談の重要性を再認識しました。雑談をうまく演出することが新しい働き方におけるコミュニケーションには不可欠だと考えています。 本日は、当社のタレントマネジメント関連商品として、幅広くご利用いただいているパーソナリティ検査「万華鏡30」について、改めてご紹介をします。2021年4月、マネジャー/シニアマネジャー集団との比較ができる新ノルム(採点基準)が搭載されました。この新機能についてもご紹介します。

万華鏡30とは

万華鏡30とは、30個のパーソナリティ因子から、様々なコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。現在、多くのクライアント企業で、社員のポテンシャルデータ収集に用いられています(顧客事例はこちら)。万華鏡30の特色として、非常に幅広いコンピテンシーを網羅しているという点があげられます。30因子のパーソナリティに加え、合計52個のマネジメントコンピテンシー、感情知能、8個のチームタイプについて予測しています。したがって、新入社員からマネジャーやエグゼクティブに至るまで、幅広い階層のポテンシャルを共通尺度で予測することができます。

ポテンシャルを把握することで、人材の適材配置、社内選抜・登用、チーム編成、研修の企画や参加者選抜、1on1ミーティングなどに幅広く活用することができます。

新ノルム「マネジャー」「シニアマネジャー」搭載

これまで万華鏡30は、日本人成人一般と比較して得点を算出してきました。しかし2021年4月、新ノルム(採点基準)として、「マネジャー」「シニアマネジャー」の2種類が搭載されました(※)。当社が保有するマネジャー/シニアマネジャーの受検者集団と比較して得点を算出し、受検者の相対的なポテンシャルの高さを見ることができるというものです。この機能のメリットは下記の通りです。(1) 全国のマネジャー/シニアマネジャーと比較した場合の、自分のポテンシャルの高さを知ることができる

経営に近い階層にいるメンバーは、特定のコンピテンシーの値が突出して高い傾向にあります。いわゆる「ハイポテンシャル人材」は、このコンピテンシーの高さによって選出されます。マネジャー/シニアマネジャーノルムでの得点を用いることで、実際のマネジャー/シニアマネジャー層の集団と比べてもなおポテンシャルが高いのか、ということを知ることができます。

(2) その階層における、自分の「強み」「弱み」を知ることができる

これまで受検者は成人一般と比較した場合の自分の強み・弱みを知ることができましたが、「マネジャー(もしくはシニアマネジャー)として見た際の、自分の強み・弱みは何だろう」という疑問もあるでしょう。この万華鏡30の新ノルムを用いることで、「自分は、一般的なマネジャーと比べると対人感受性が高いことが強みといえそうだ」「一般的なマネジャーよりもストレス耐性が低いことが弱みかもしれない」といった、より精緻な自己分析ができるようになります。

※現在、マネジャー/シニアマネジャーノルムは、リポートセンター(オプション帳票)での提供になります。詳細は担当コンサルタントにお問い合わせ下さい。

おわりに

万華鏡30は、採用時の適性検査(GABシリーズ、CABシリーズ、イメジス、玉手箱Ⅲなど、パーソナリティ検査OPQの搭載されている商品)の結果を使って出力することもでき、採用活動からタレントマネジメントへの展開やフィードバックが非常にスムーズな商品です。万華鏡30に興味を持たれた方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしていただくか、担当コンサルタントにお問い合わせください。 この時期、多くの日本の組織が新入社員を迎え、人事異動が大規模に行われます。新たなチームで上司、部下、同僚と仕事を始める人も多い時節柄、今回は人との「相性」をパーソナリティの観点で考察します。

相性の正体とは?

広辞苑で「相性」という言葉を調べると「共に何かをする時、自分にとってやりやすいかどうかの相手方の性質」とあります。当社創業社長・清水佑三は「相性の正体は、価値意識と知能タイプの一致である」と述べています。価値意識=何を大事にするかの優先順位、知能タイプ=特定の能力のレベル、の2つが合うと人は相性がよいと感じるとのこと。「相手方の性質」をどう捉えるかが相性の正体を知る鍵である一方、人の性質を表す概念は多様かつ複合的なため、一言で表すことは極めて困難です。ここでは、状況を「仕事場面」、性質を「パーソナリティ」に限定して解説していきます。

仕事における人間関係の相性の良さ

仕事で関わる人との相性をどう判断するかは、関係性や業務の目的によって異なります。日本エス・エイチ・エルでは2つの観点で相性を判断します。1つは、関係性や立場を限定せずに広く、「信頼関係の築き方(コミュニケーションスタイル)」をパーソナリティから予測するものです。これは、単純に似た者同士であるほど、関係構築がスムーズに進みます。つまり、同じスタイルだと相性がよい、と判断されます。もう1つは、リーダーとメンバーという影響力が作用する場面に限定して、それぞれのスタイルをパーソナリティから予測します。これは、似たタイプ=相性がよいとは判断せず、相互補完的な役割の組み合わせが重要です。つまり、同じタイプではないが相性のよい組み合わせが存在するということです。①コミュニケーションスタイルが同じ人とは相性がよい

コミュニケーションスタイルは大別すると次の3つに分かれます。それぞれ同じスタイルの人とはスムーズに関係構築ができます。

人間関係重視型:人間関係を親密にすることで人に対して影響力を働かせるタイプ

パワー型:努力や意欲を通して人に対して影響力を働かせるタイプ

プロセス型:話の内容や手順の適切さによって人に対して影響力を働かせるタイプ

同僚同士、新入社員とメンター、あるいは営業担当と顧客の関係性など、幅広く人との相性を予測する際に効果的です。

②上司のスタイルと部下のスタイルが相互補完的であると相性がよい

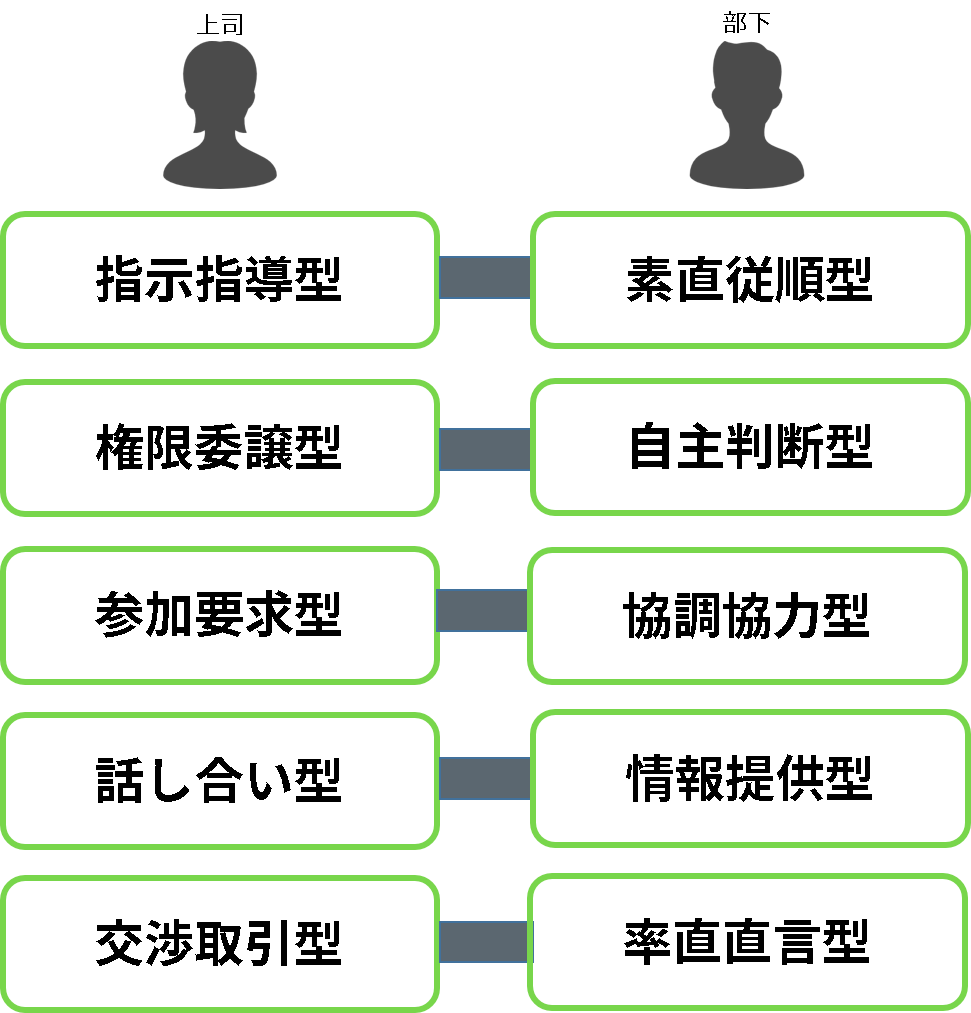

リーダー(上司)とメンバー(部下)という特定の役割を担った時の、それぞれのスタイルの組み合わせを見ます。以下のとおり5つの組み合わせが存在します。

「指示指導型」の上司は、何をどうするか細かい部分まで計画してスケジュールを部下に指示し、チェックします。相性の良い部下は、「素直従順型」で、批判的でなく、上司の指示に従い、強い意見を持たないタイプです。両者のパーソナリティは異なりますが、上司部下の関係では相性がよいと判断されます。また、この5つのタイプは、相性の悪い組み合わせも存在します。例えば、「指示指導型」の上司は、自分のやり方でやろうとする「自主判断型」の部下とは適合しづらいです。

おわりに

今回は二者間の関係性に注目して解説しましたが、組織はチームで動いており、複数のチーム/プロジェクトメンバー間の相性も重要です。複数人の相性を予測できればチームの生産性向上につながりますが、残念ながら、現時点ではチームパフォーマンスを精度高く予測するモデルが確立されていません。今後、研究を深めていく必要がありそうです。なお、今回ご紹介したコミュニケーションスタイル、上司部下タイプは当社パーソナリティ検査OPQから予測可能です。ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてください。 日本企業の人事担当者に自社のタレントマネジメントの取り組みについてたずねると、十中八九「次世代リーダーの選抜育成」の話になります。

タレントマネジメントの定義として最も知られている米国ATD(Association for Talent Development)のタレントマネジメント構成要素では、採用、能力開発、定着、後継者計画、組織開発、キャリア計画、パフォーマンス管理、アセスメントの8つが示されていますが、日本の人事担当者がタレントマネジメントを語る時に採用やパフォーマンス管理、離職防止(定着)を話題にすることはあまりありません。

これはタレントマネジメントの定義に対する認識の違いに起因するのではなく、発生している問題の重要性に対する認識の違いに起因しています。

メンバーシップ型雇用とタレントマネジメント

採用、パフォーマンス管理、離職防止は日本企業にとって重要ではない、と申し上げるつもりは毛頭ありません。そもそも日本企業と一括りにすること自体が乱暴な行為ですし、重要度は会社によって異なります。ここで申し上げたいのは、日本で一般的なメンバーシップ型雇用の会社にとって、これらのタレントマネジメント課題がどのように見えるのかについてです。メンバーシップ型企業の採用は新卒採用中心です。年功序列の会社、職能資格制度や成果主義評価制度を年功的に運用している会社にとって新規学卒者採用は低賃金で大きな伸びしろのある人材を一度に大勢獲得する絶好の機会です。人材の流動性が低い日本においては、中途採用で優秀な人を採用したくても、労働市場にお目当ての人が少なく、出てきたとしても報酬が高すぎで採用しづらいという事情もあります。多くの人事担当者は自社の新卒採用を問題はあるが最善のやり方と考えています。

対するジョブ型雇用システムの企業の採用は欠員補充の経験者採用が中心です。新卒採用のように一定期間に大勢の応募者を募り、選考するわけにはいきませんので、常に候補者と個別のコミュニケーションをとり続けます。SNSを活用した採用が活性化しているのは個別対応に適した方法だからです。

メンバーシップ型企業にとってのパフォーマンス管理は育成の一環です。社員が目標達成できるようにマネジャーが様々な環境整備や支援、指導を行います。この時、人事は社員本人を見るのではなく、マネジャーの指導力・コーチング力に注目します。その社員が目標達成できることより、どんな社員が来ても目標達成に導くことができるマネジャーの育成を重視しているからです。

ジョブ型企業にとってもパフォーマンス管理は重要です。業績によっては解雇の可能性があるからです。文字通り社員のパフォーマンス向上のための取り組みであり、マネジャーの育成力を議論の対象にはしません。

次は離職防止についてです。メンバーシップ型企業が社員に提供する価値は定期昇給と雇用保障です。雇用契約自体が離職防止をねらっていますので、改めて離職防止策を打つまでもありません。特定の事象が原因の一時的な退職や一定の経験年数を越えた際の退職の増加が発生するかもしれませんが、大勢に影響はありません。一方、ジョブ型の社会では社員が自らの処遇を高めるために転職するのは普通のことです。したがって企業は優秀社員を引き留めるための離職防止施策が不可欠です。

日本企業のタレントマネジメントはどうして次世代リーダーの選抜育成なのか

メンバーシップ型雇用システムの特徴である新卒採用、終身雇用、内部教育、内部昇進、ジョブローテションは全て自社内で活躍するゼネラリストを育成するための仕組みです。多くの日本企業は自社に最適化された経営幹部を選び育成するための仕組みを持っており、長く運用してきた実績があります。ゼネラリスト育成においてはメンバーシップ型企業に一日の長がありそうです。しかしながら、近年の大きな経営環境の変化のなかで、従来のゼネラリスト育成ではVUCA時代をリードする経営リーダーを作ることはできないという危機感をグローバル企業は持ち始めました。この20年間の日本企業の国際的な存在感の低下を見れば当然の危機意識です。そこで、タレントマネジメントの導入が検討されました。

タレントマネジメント施策の一つである次世代リーダー発掘育成(ハイポテンシャル人材プログラム)も、従来型のゼネラリスト育成と同じプロセスをたどります。そのプロセスとは、ポテンシャルによる候補者の選抜、経営者としての教育、リーダー経験を通じた育成、指導者による薫陶です。同じプロセスなので従来型を応用して、新しいリーダー選抜育成システムを構築することが可能です。具体的な改善点は、選抜基準の明確化、選抜方法の改善、客観アセスメントの導入、アセッサーの強化、意思決定機関の創設、メンターの選定、キーポジションの設定、キーポジションにおける成果定義、経験期間の設定等です。これらの改善により、勘と経験だけではない科学的手法を用いたリーダー育成が可能になります。

多くの日本企業にとって、次世代リーダーの選抜育成システムを改善することは、業績に最も大きな影響を与える実行可能なタレントマネジメント施策なのです。

先日のコラム「今求められる変革型リーダー」で、変革型リーダーについて定義やコンピテンシーをご紹介いたしました。今回は、この困難な時代に変革を起こすリーダーになるためのヒントをご紹介します。

困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ

現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。

- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること

- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること

- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること

困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる

アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。

変革型リーダーになるための3つの方法

これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。

- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!

- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。

新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。

※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。

様々な業界の中でも、IT業界はとりわけ「休職・退職が多い」というイメージが社会に浸透していると思います。私は以前ソフトウェア開発の現場におりましたのでそのイメージに近いチームを実際に見て、経験してきました。今回はそんなITの現場で、チームメンバーを支えるためのパーソナリティ検査データのご活用についてご紹介いたします。

データで見るIT職の課題

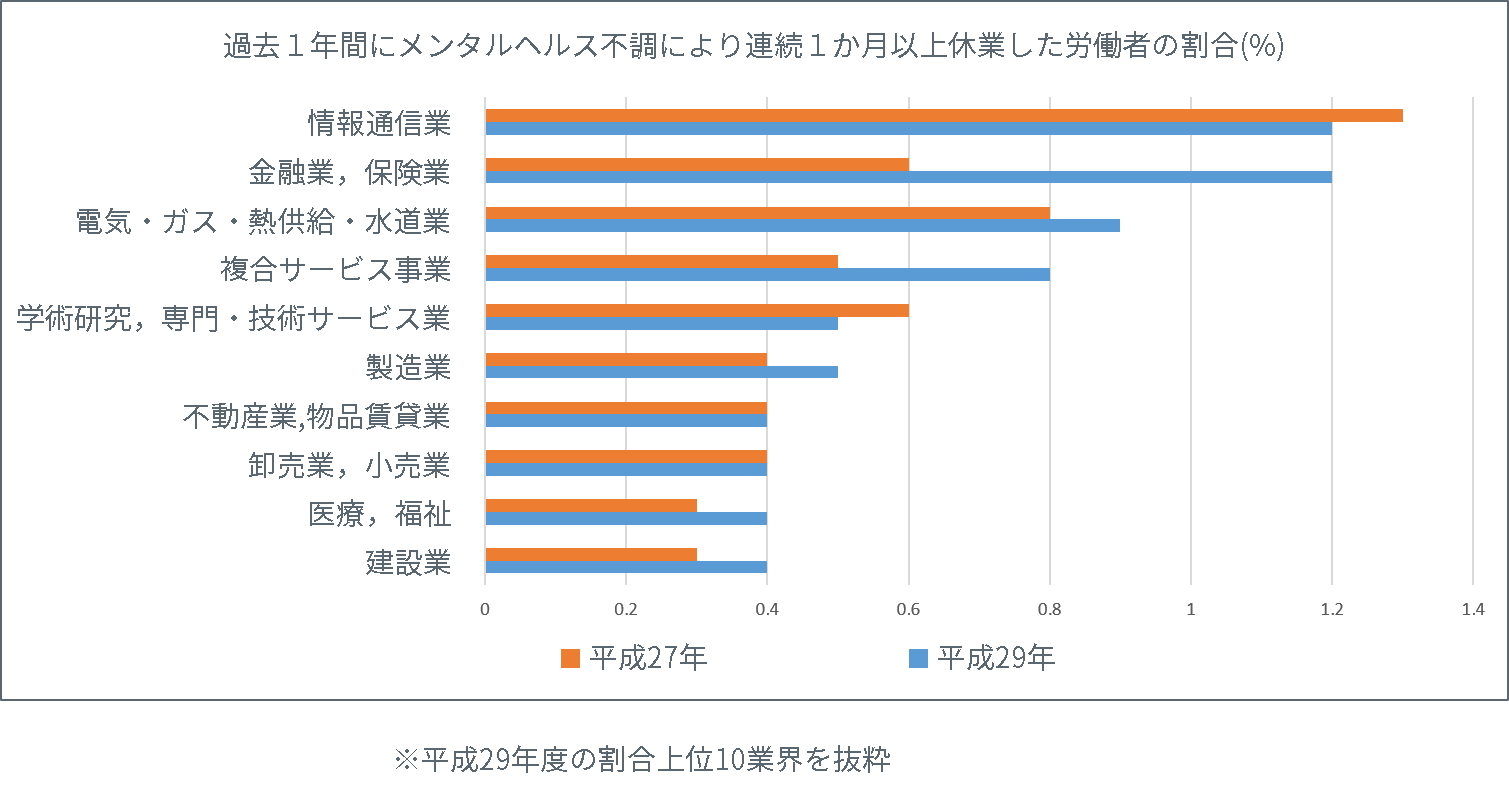

厚生労働省の労働安全衛生調査(実態調査)のデータを見ても、 IT業界(グラフ内 情報通信業)の休職した労働者の割合は突出しています。

平成29年に金融・保険業が同程度になっているものの、2回の調査両方で1%を超えているのはIT業界のみです。100人の現場であれば毎年1人以上が1か月以上の休職をしている状況が続いています。

厚生労働省でもこの課題は認識されており、平成23年から「IT業におけるストレス対処への支援」としてIT業界特有のストレスの特定や対処についての支援を実施していますが、この状況に変化はみられません。

原因

この原因は様々な書籍やWebサイトで言及されているものの一概にはいえず、チームの数だけ不調和の要因があると私は感じています。休退職の要因と言われているIT業界の特徴として、以下が挙げられます。

・プロジェクトの状況や技術の変化が激しく、馴染みづらい環境であること

・「自分はコミュニケーションが苦手だ」と感じている人が選びやすい職種であること

・室内で長時間、座った体勢で労働をするため体調を崩しやすいこと

もちろんこれらが原因になっているケースも多くあると思います。一方で、同じ特徴を持つ職種はIT業界のみならず他業界にも存在しており、なぜこの業界だけが?という疑問への答えを得るにはまだ研究の余地が残っています。

メンバーに合わせたチームビルディングを

原因を特定しがたいこの課題に対して、プロジェクトリーダー・マネジャーの皆様にはぜひチームを構成する各メンバーのパーソナリティを理解し、それに合わせたマネジメントをすることをお勧めいたします。例えば同じように「大人しい」と言われている人でも、人と関わること自体を好まず一人で業務を進めたいタイプなのか、コミュニケーションは好むが自己主張が控えめなタイプなのかでその本質は大きく異なります。前者の場合は、ミーティングや雑談などの機会が多いことがストレスになり得るので、リーダーは個人での業務の時間を充分に与え、要所で必要なマイルストーンの確認をすることが求められるでしょう。しかし、後者であれば、個人の業務時間と同等にコミュニケーションによる相互理解を求めている可能性が高く、また自分から意見を言うのが苦手であれば、リーダーが率先して意見を聞くことが必要になると考えられます。

このように、一見似たパーソナリティに見える人でもチームに求めているものやストレスに感じることが異なるというのはよくある話です。一つのチームの中でルールや仕事の仕方が固定化され、全員が同じやり方で業務を進めなければならない環境は、一部のメンバーにとって快適であっても、ほかのメンバーにとって働きづらいものとなることがあります。

これからのプロジェクトリーダーやマネジャーには、メンバーのパーソナリティの多様性を理解し、マネジメントのバリエーションを広げて柔軟なチームを作り上げることが求められます。

チームの相互理解にパーソナリティ検査データの活用を

メンバーのパーソナリティを知るために最も必要なのは対話に他なりません。最近では多くの企業で1 on 1ミーティングが広まり、メンバーのキャリアや業務への考えなどを把握する場が設けられています。効率的・効果的に対話するため、ぜひ日本エス・エイチ・エルのアセスメントで得られるパーソナリティデータをご活用ください。当社のパーソナリティアセスメントOPQから出力される「万華鏡30」は、心理学の専門用語を用いることなく、誰にでもわかりやすく、受検者のパーソナリティの特徴とそこから予測される能力の強み/弱みをリポートします。同じくOPQから出力される「ストレス耐性リポート」は、受検者のストレッサー(どのような要因がストレスに感じやすいのか)を明らかにし、業務上どのような配慮が必要であるかを考えるための有益な情報となります。

これらアセスメントを用いて1 on 1ミーティングなどの対話を行うと、「周囲の人から見た受検者」と「受検者の自己認識」のギャップや無意識に感じているストレスが明確になり、よりよいマネジメントが可能となります。

はじめに

近年日本政府や企業は女性の活躍推進に力を入れており、特に管理職層における女性の数を増やそうとしています。昨今話題となっているSDGsの目標でも「Gender Equality」が掲げられており、日本では「SDGsアクションプラン2020」として女性のエンパワーメントを3本柱の一つに据えています。今回は、女性リーダーのマインドセットにフォーカスし、組織における女性リーダー育成について考察します。

女性活用の現状

日本での管理職に占める女性の割合は令和元年10月1日時点で、部長相当職6.9%、課長相当職10.9%、係長相当職 17.1%となっており、先進国の中では最低水準です。政府が掲げていた「2020年度までに指導的地位に女性が占める割合を30%に」という目標には遠く及ばず、「30年までの可能な限り早期に」と計画が先送りされました。現状は、リーダー層における女性活用が浸透しているとは言い難いです。女性が指導的立場につくことが難しい背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。高い非正規雇用労働者の割合、都市部ではいまだ行き渡っていない保育の受け皿、妻が家庭内の労働の多くを引き受ける偏った家事育児労働、男性の育児休業取得率の低水準など、日本における社会構造、仕組み、ジェンダーロールといった様々な要素が女性のリーダーを生み出す障壁となっています。

参考:

(厚生労働省 プレスリリース「令和元年度雇用均等基本調査」結果を公表します)

(男女共同参画局 男女共同参画白書 平成30年版本編 > I > 第2章 > 第1節 就業をめぐる状況)

(厚生労働省 プレスリリース 令和元年 10 月時点の保育所等の待機児童数の状況について)

組織にとってなぜジェンダーダイバーシティが必要か

ジェンダーダイバーシティの経営上のメリットは、様々な調査から明らかになっています。マッキンゼーによれば経営陣のジェンダーダイバーシティの高い企業は、より高い収益性や価値創造性があります。ゴールドマンサックスは、欧米においてボードメンバーに女性が一人もいない企業のIPO支援を行わないことを表明しました。ボードメンバーに女性が一人以上いる企業のほうが業績が優れていることを理由の一つにあげています。単なる経済的メリットだけでなく、社会全体へ良い影響をもたらすから、とも語っています。組織における女性活用の推進は経営的な視点で多くのメリットがあると言えます。参考:

(McKinsey&Company Delivering through Diversity)

(Goldman Sachs Goldman Sachs’ Commitment to Board Diversity)

能力不足ではなく自信の欠如

CEB のHigh Performance Survey(2012)によれば、初級レベルの従業員は男女ともパフォーマンスは同じであり、女性はパフォーマンスが悪いためにリーダーシップパイプラインから落ちているわけではありません。女性リーダーが生まれづらい要因の1つとして、能力不足ではなく自信の欠如が挙げられます。女性管理職は男性管理職と比べて自分の能力に自信を持っておらず、その結果より高いポジションを求める人が少ないと推測されます。Facebook COO、シェリル・サンドバーグは、著書「LEAN IN」の中で、女性が男性に比べて自分を過小評価したり、まだ起こっていない将来の懸念から、リーダーのポジションに就くことを敬遠する傾向があると述べています。また、昇進に二の足を踏み、キャリアにブレーキをかけることが、単なる個人の選択ではなく、社会的慣例・期待やステレオタイプ(強いリーダーシップを振るうのは「女性らしくない」、家庭と仕事の一方を選択するのであれば女性は家庭を選ぶべき、など)から多分に影響を受けているという重要な指摘もしています。アセスメントで自分の強みを振り返る

あるメーカーで女性のハイポテンシャル人材を対象に、当社のパーソナリティ検査を用いた研修を行いました。研修では、アセスメントから自分の強み・弱みを把握し、「自分らしさ」を活かしたリーダー像を具体的にイメージできるよう支援を行いました。リーダーとして求められる要件はある程度共通していますが、多様なリーダー像があってしかるべきです。自分を客観的に振り返る機会を与え、活躍する女性が、現実的に自分が管理職になれると思えるような支援を行うことが重要です。アセスメントは、性差を問題にしていません。仕事上の行動特性にフォーカスします。「自分には無理だろう」と思う女性自身のバイアスを取り払い、自分の強みを活かしたリーダー像とマインドセットの構築の一助となるでしょう。