大なり小なり人間関係の問題を抱えている組織は多いです。「部下に指示したはずなのに、その通りに動いてくれなかった。」「AさんとBさんは喧嘩腰で討論している姿をよく見る。」など、皆さんにも覚えがあるかもしれません。 人間関係は、対話の中身に大きな影響を受けます。組織開発研究の第一人者である中村和彦先生の著書を参考に、人間関係を成熟させる対話のあり方をお伝えします。

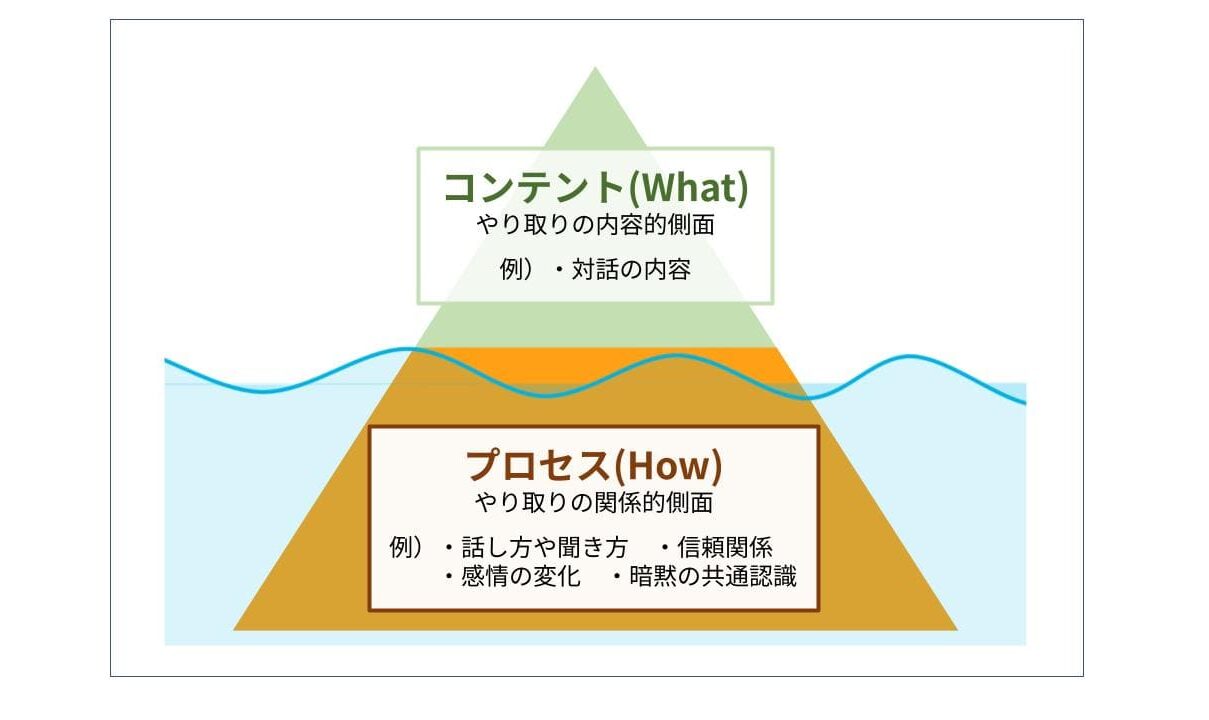

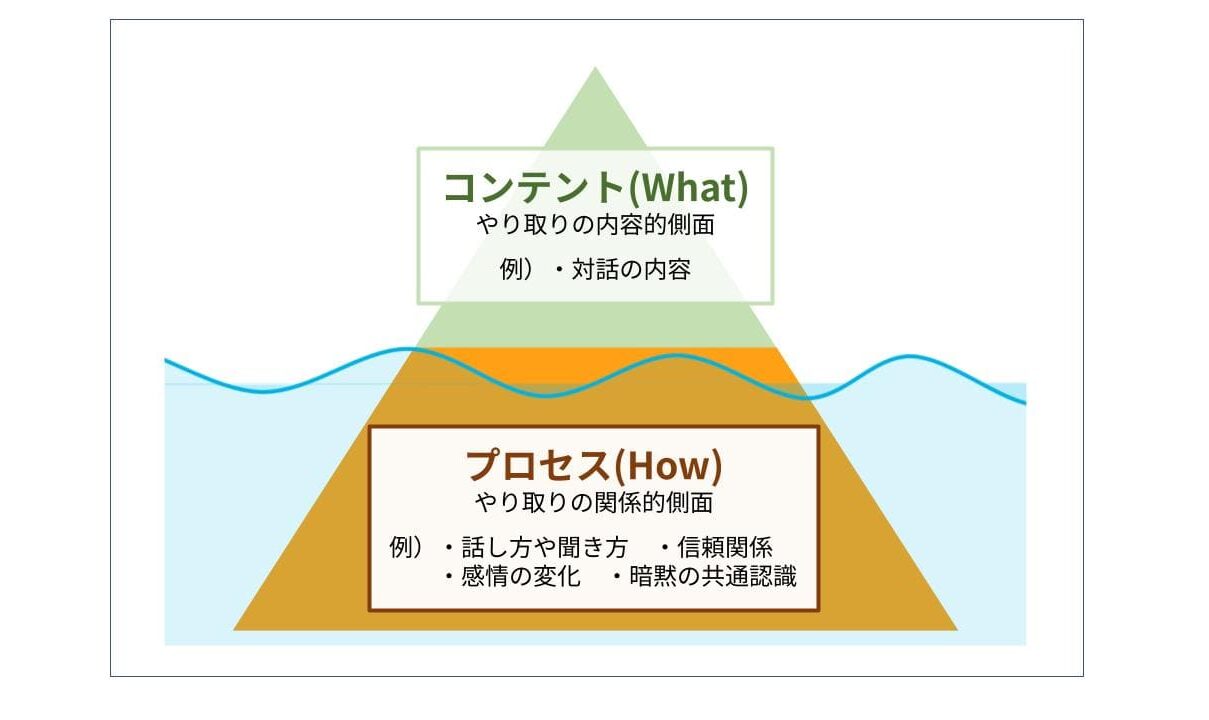

対話の中にある「コンテント」と「プロセス」

対話にはコンテントとプロセスという2つの側面があります。話されている内容(What)はコンテントです。お互いに同じ内容を聞いていますので、参加者間に認識の齟齬が生まれることは多くないでしょう。

対話には、もう一つ「プロセス」という側面が存在します。人と人との間に起こっていること(How)を示す要素です。例えば表情、参加者間の関係性、各参加者が考えていることなど、対話を取り巻く様々な要素がプロセスに含まれます。

氷山モデルで表されることが多く、コンテントはほぼ表面化しています。一方プロセスは、表情や声色などの表面化された要素もありますが、各参加者の思いや場の空気感などは水面下で発生し、変化していきます。

部下に響かせるためには、プロセスに目を向けるべき

対話中は、その内容(コンテント)に意識を向けがちです。しかし、プロセスはコンテント以上に相手へ影響を与えています。近年の心理学研究では、「情報が伝わった時、受け手がどのように意味づけしたのかが重要である」という考えが注目されています。

例えば、上司が十分に検討し、意図を持ったうえで部下に指示を出したとします。部下は「はい。」と答えました。それを聞いて、上司は「情報伝達が完了した。」と認識するでしょう。

しかし、部下自身の認知の癖や上司との関係性によって、受け取り方は異なります。「自分だったらそんな判断しないのに。」「とりあえず言われた通りにやればいいんでしょ。」など、時には上司の予想だにしない意味づけを行っているかもしれません。

情報の送り手と受け手で意味づけた内容に開きがあるほど、当初の指示が正しく遂行される可能性は減るでしょう。一方的な情報の伝達だけでは不十分です。プロセスに目を向け、部下の思いや認識などに踏み込んだ対話を行うことで、はじめて部下の認知に影響を与えるコミュニケーションがとれるのです。

プロセスに目を向けることのメリット

プロセスに目を向けることで、大きく2つの効果が得られます。

- お互いの開放領域を広げることができる

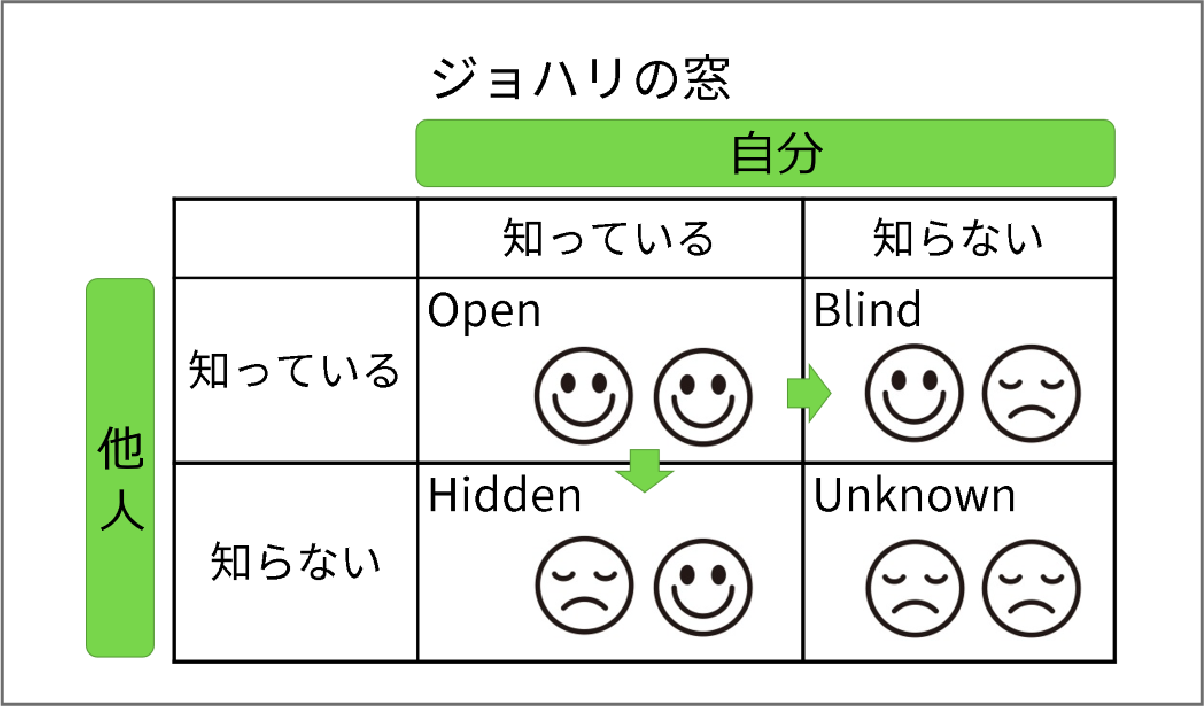

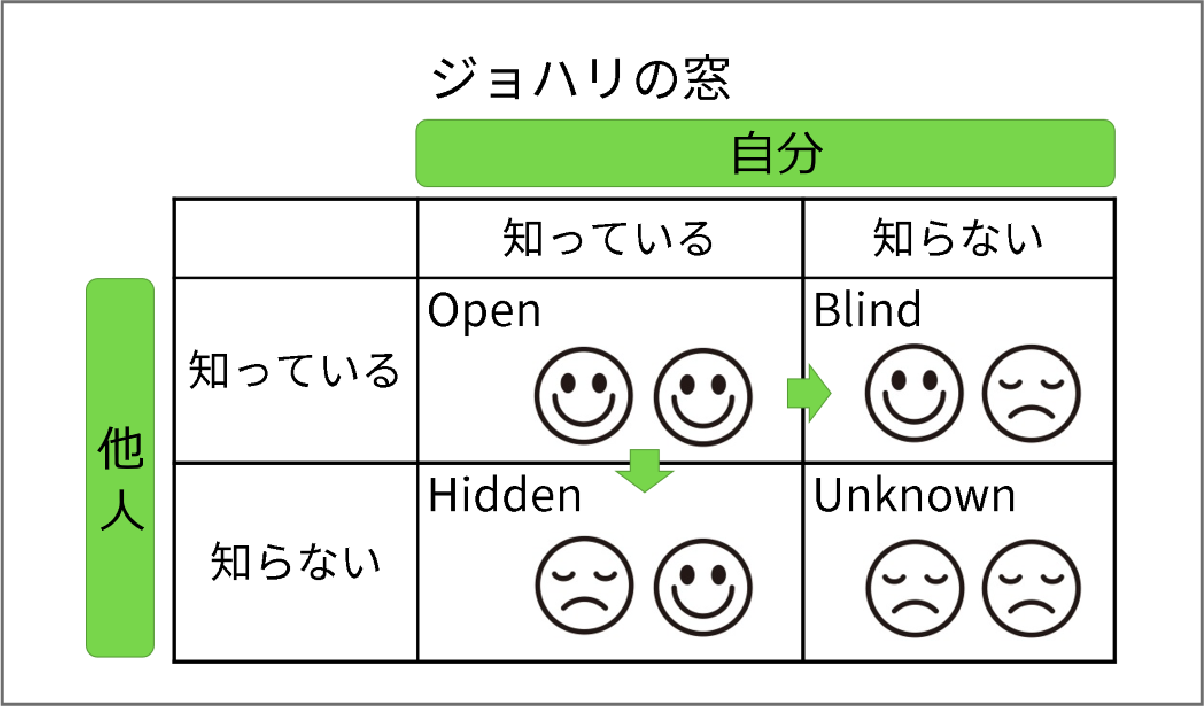

上図は「ジョハリの窓」という理論を図示したものです。対話のコンテントとプロセスをこれに当てはめてみます。まずコンテントは開放(Open)の領域に入ります。プロセスの中で各自が思った内容については、共有しない限りは盲点(Blind)もしくは隠れている(Hidden)領域に入ります。

開放領域が狭い関係性では、お互いにすれ違ったり、ストレスを抱えたりします。プロセスに目を向けてお互いに開示することで、開放領域を広げてすれ違いを防ぎ、信頼関係を深める効果が得られます。- 対話の内容を真に共有し、行動変容を促すことができる

上述した指示出しの例では、上司は部下に一方的な命令のみを伝え、プロセスの部分には一切目を向けませんでした。これだと指示が曲解されるだけでなく、今後の人間関係の不和が生じる可能性すら抱えてしまいます。

一方的な命令よりも、自分が意味づけて納得したほうが、行動に移す心理的ハードルは下がるものです。部下も考えを伝えお互いに思いや認識を開示し合い、相互に共有することで、はじめて行動変容につながるのです。

プロセスに焦点を当てる時間を設けましょう

今までプロセスに目を向ける機会が少なかった方は、まず相手の表情、声色、仕草などを意識してみましょう。そして対話や指示の後に、プロセスについて感じたことを相互にフィードバックする時間を取ってみてください。数分間で構いません。

「いつもより浮かない表情をしているね。気になったことはある?」「今までの指示の出し方について、どう感じていた?」などの声かけから始めてみると良いでしょう。

参考文献:中村和彦(2021). マネジャーによる職場づくり 理論と実践 日本能率協会マネジメントセンター

「リーダーシップ」

近年、多くの企業が社員に対して「リーダーシップ」を求めています。リーダーシップと一言で言っても、それは具体的にどういったものでしょうか。

・「チームや組織を引っ張りリードする」

・「影響力を行使し、周りの人間を巻き込み変革していく」

・「自ら行動し先導する」

など、なんとなく意味合いを理解しつつも、リーダーシップの具体的な定義ができていない(あるいはできない)のが実情かと思います。それでも、多くの企業は人材の重要な要素として捉えているのは間違いないでしょう。

多くの有識者が様々な研究や定義付けを行っておりますが、本コラムではKen Blanchard氏によって開発されたリーダーシップ理論、SLⅡ®理論のリーダーシップをご紹介するとともに、そのリーダーシップを現実的に実践する助けとなるような当社アセスメントの具体的な活用例を提示したいと思います。

SLⅡ®理論概要

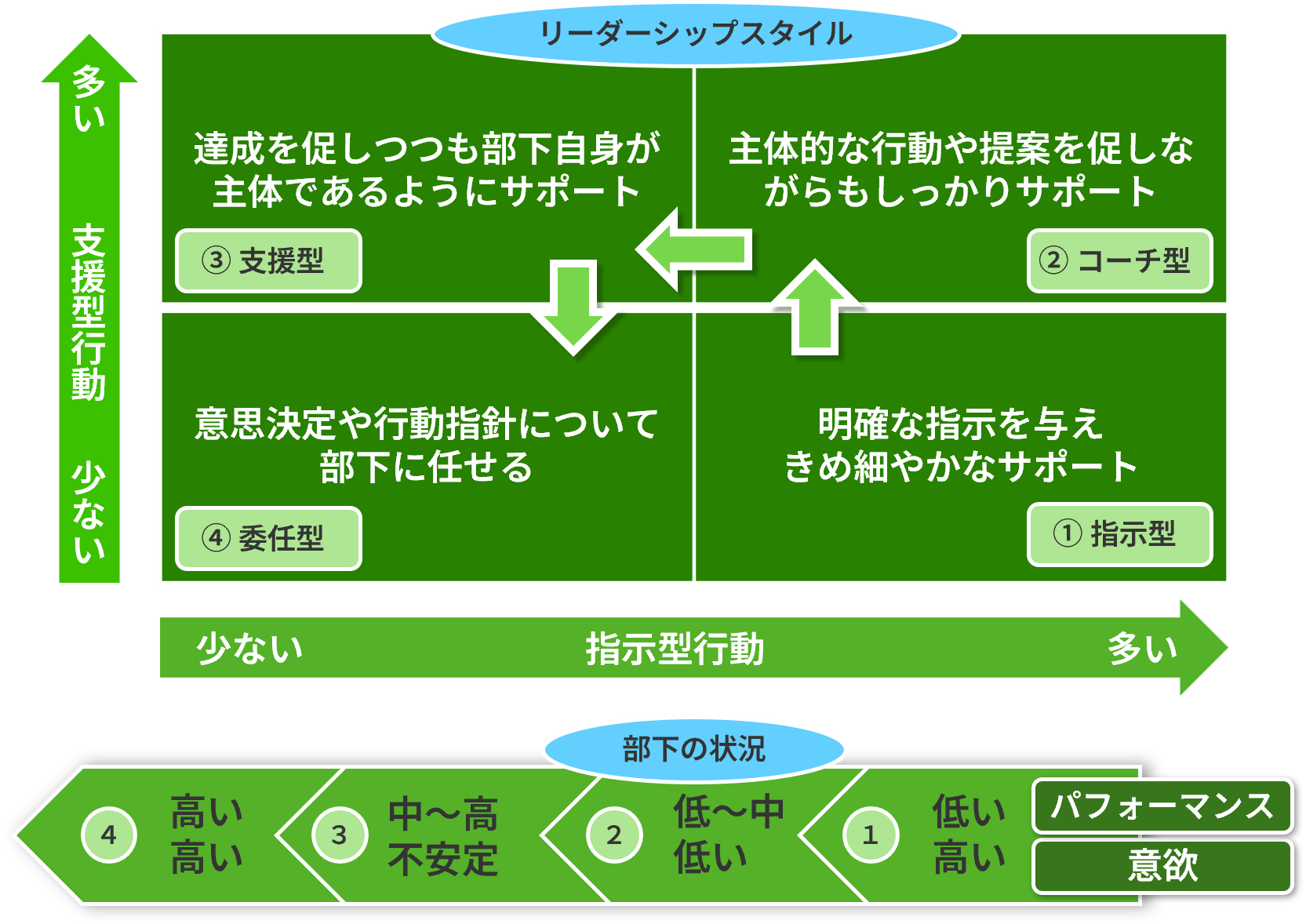

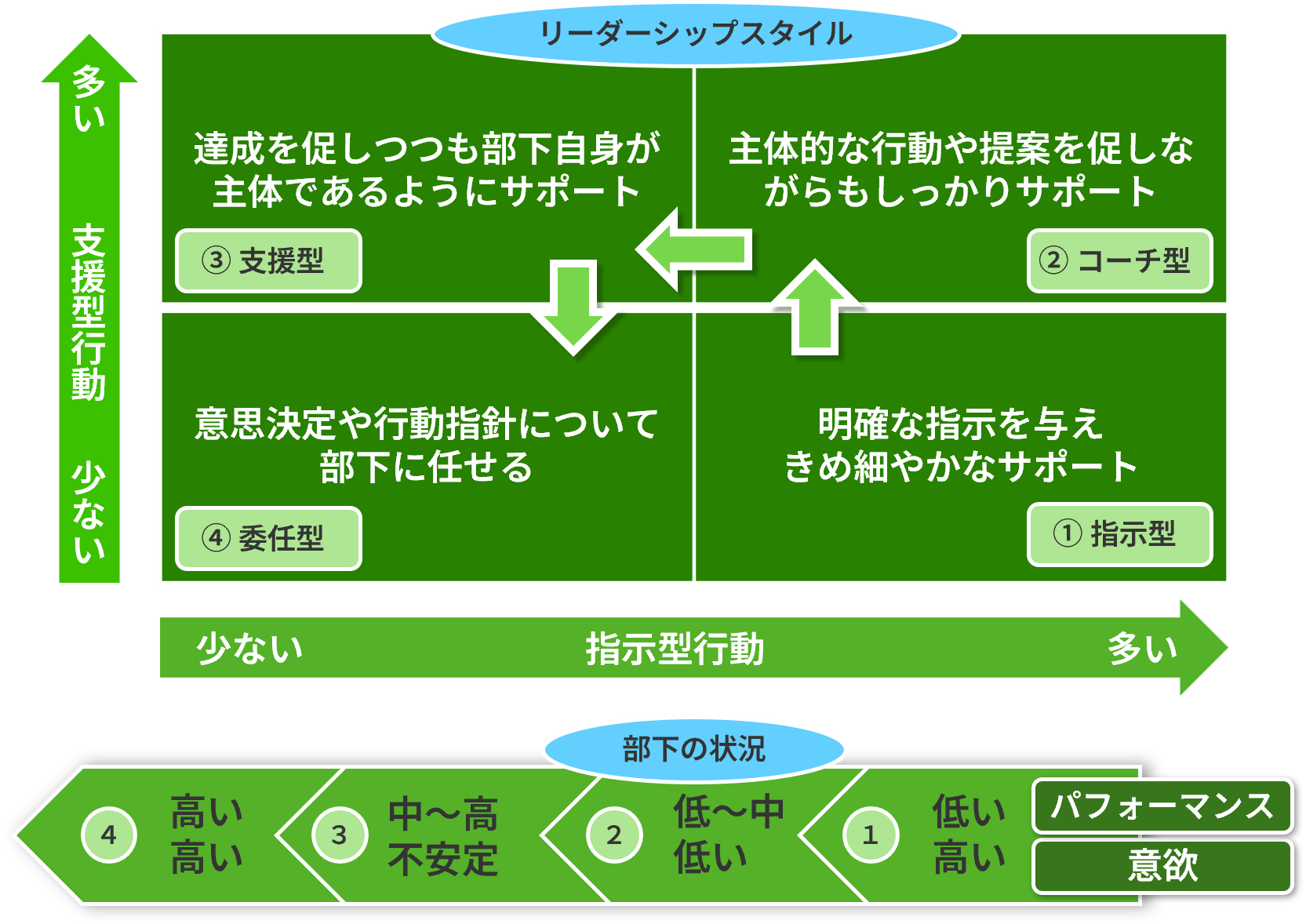

この理論は端的に、

部下の状況(パフォーマンスや意欲)に合わせて上司としてのサポートも変えていく必要があるというものです。下図に理論の全体像を示します。

- 部下のパフォーマンスが低い×意欲が高い

➡指示型:新入社員や新たな職務を与えられた部下等が当てはまり、きめ細やかなサポートが必要です。意欲は高いため、うまくその気持ちを行動に起こせるようサポートします。

- 部下のパフォーマンスが低い(~中程度)×意欲が低い

➡コーチ型:成長を促し意欲を高めるために、しっかりとサポートしながらも部下の主体的な行動を促すことが必要です。

- 部下のパフォーマンスが中程度(~高い)×意欲が不安定

➡支援型:部下自身が主体となって目標を達成するサポートをしながらも、部下の意欲をしっかりと見極めることが重要となります。

- 部下のパフォーマンスが高い×意欲が高い

➡委任型:パフォーマンスも良く意欲も高い部下には、積極的に自身が意思決定を行い、責任を持って自主的に動いてもらうようにします。

このように部下の状況、ここでは実際のパフォーマンスとその時の意欲(モチベーション)を鑑み、上司は取るべきリーダーシップスタイルを変えていくということです。

SHLアセスメントの活用

前述のSLⅡ®理論は理解しても、言うは易く行うは難しです。この理論を実践するには、次の3つのステップが欠かせません。

- 部下の状況把握(パフォーマンスと意欲)

- 上司の適切なリーダーシップ(部下に対する接し方やフィードバック)

- 継続的なフォローアップ(部下の状況変化に応じた上司の適応)

例えば①は、実際に部下のパフォーマンスはある程度把握できても、意欲まではなかなか把握しきれないことがこの理論を実践する難しさの一つではないでしょうか。最初のステップで認識を誤ってしまうとその後適切なリーダーシップスタイルを形成することも難しく、誤ったサポートの結果、部下のエンゲージメントも下げてしまう可能性もあります。

そこで上記3つのステップを現実的に実践する助けとして、当社アセスメントの活用をおすすめいたします。

3つのステップの中で「① 部下の状況把握」に有用なアセスメント

360度評価ツール「無尽蔵」です。

「無尽蔵」はコンピテンシーの客観的な測定により部下のパフォーマンスを把握するのに役立ちます。

➡

360度評価ツール「無尽蔵」:コンピテンシーの「重要度」の認識と、他者評価におけるコンピテンシーの発揮レベルを測定することで現職におけるパフォーマンスや能力開発課題を明らかにし、能力開発などに利用することが可能です。

次のステップである「②上司の適切なリーダーシップ」に有用なアセスメントは

意欲リソース検査「MQ」です。

「MQ」は個人の意欲の高低を直接測定するものではありませんが、部下がどのような環境や条件で意欲的になり、意欲を失うかを定量的に把握するために役立ちます。今、部下が意欲的である(意欲を失っている)要因を把握し、主体的行動を促すための最適な動機付け戦略を検討するための情報を提供します。

➡

意欲リソース検査「MQ」:意欲の傾向を4領域18尺度で測定し、意欲に影響を与える要因(意欲リソース)を明らかにします。何によって動機づけられ、何によってやる気を失うかを把握することが可能です。

上記2つのアセスメントを実施することで、

部下のパフォーマンスと意欲リソースを定量的に把握することが可能となります。部下の現状について正しく把握することは、その後の上司の取るべきリーダーシップスタイルを決定する際の根拠となります。

さらに、それぞれのリーダーシップスタイルを習得するための上司向け研修などにも繋げることが可能となるでしょう。

最後に

現状、「リーダーシップ」について数多くの研究やモデルがありますが、未だに最適解は見出されておりません。今後も画一的なリーダーシップは確立されず、あるべきリーダーシップ像が絶えず変化することも十分考えられるでしょう。ただ、その中でも組織をより良くするために企業は行動を起こさなければいけません。

本コラムでは、SLⅡ®理論を実践レベルに落とし込むための当社アセスメントの活用について述べてきました。この理論が読者の組織に適応しており、社員にもっと浸透させたい、しっかりと現場で実践してほしいとお考えであれば、ぜひ当社アセスメントの活用をご検討いただけますと幸甚です。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。

人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。

選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

次は能力開発目的についてです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。

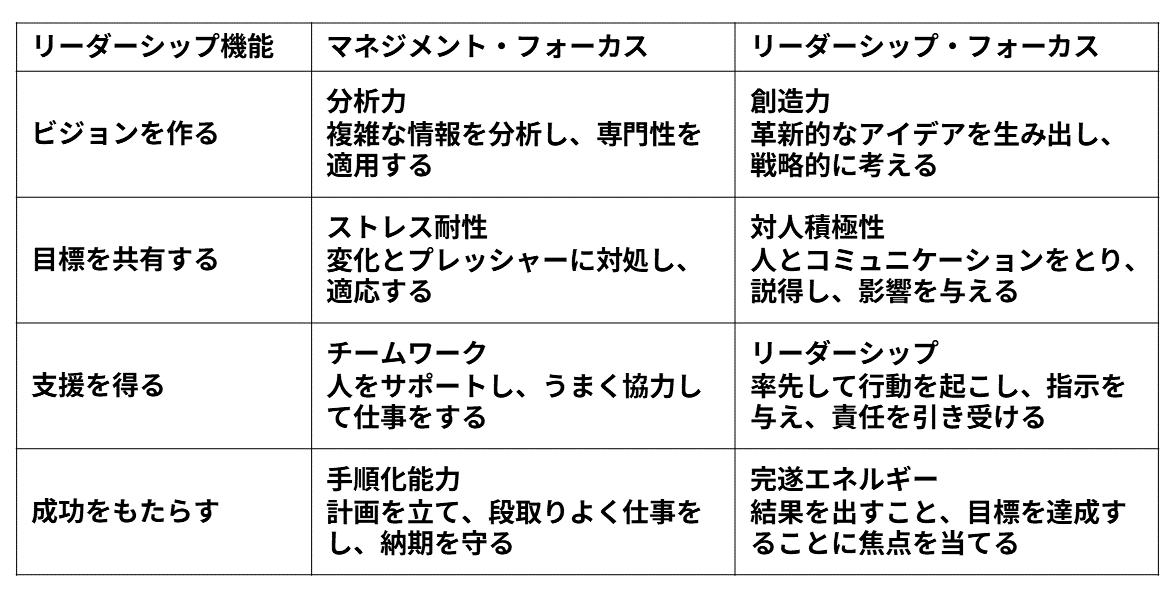

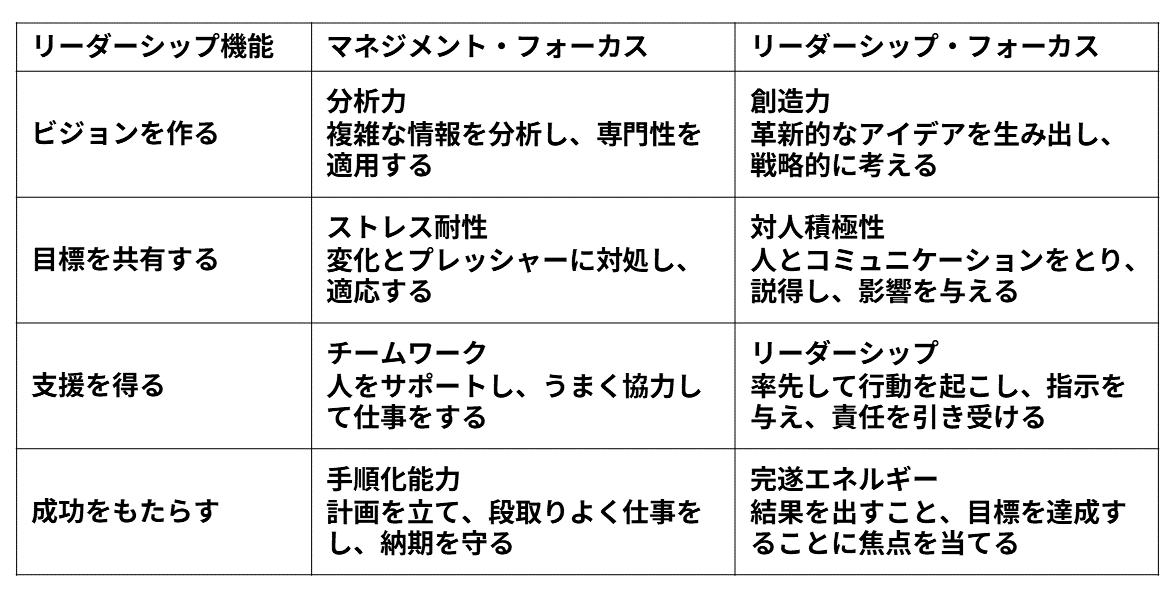

部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

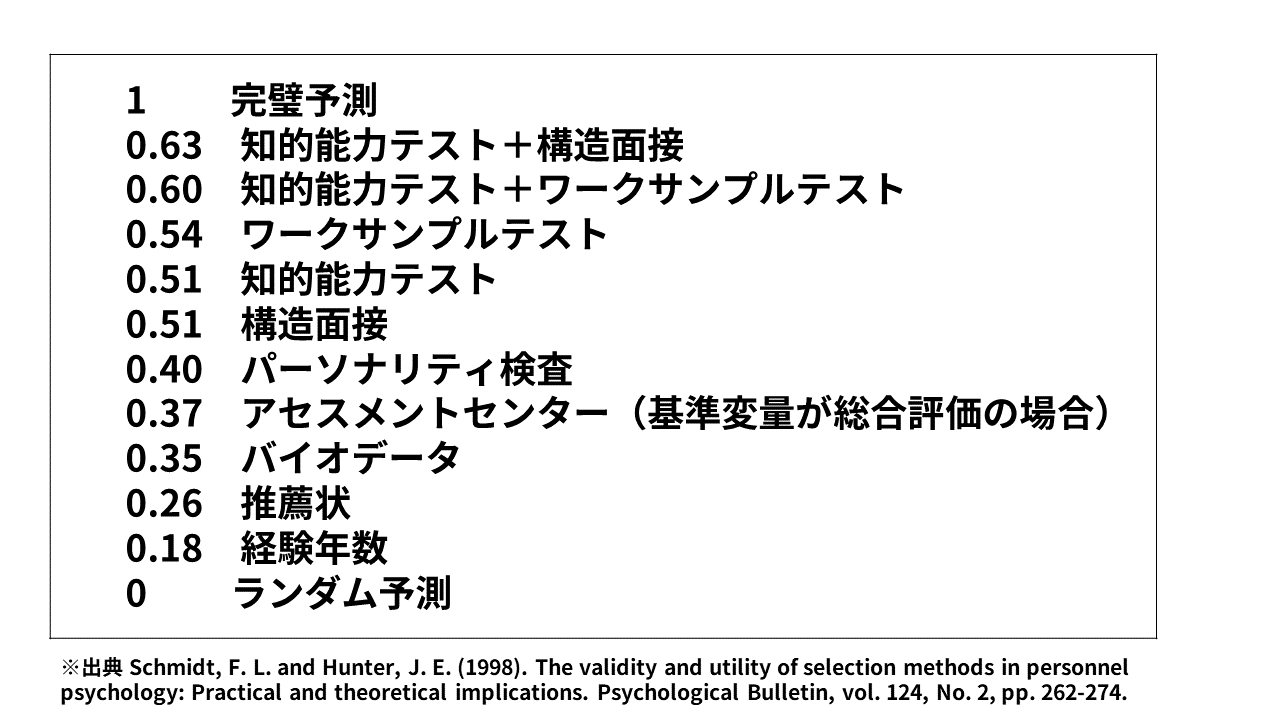

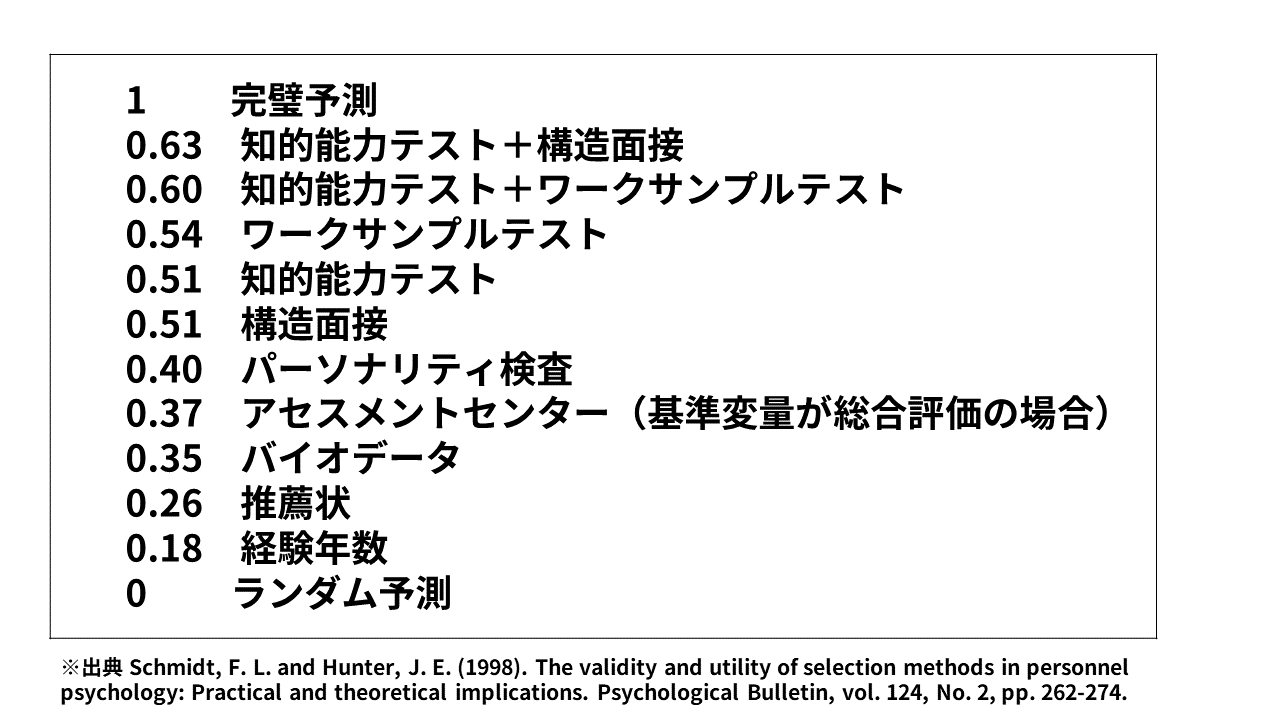

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。

フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。

部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。

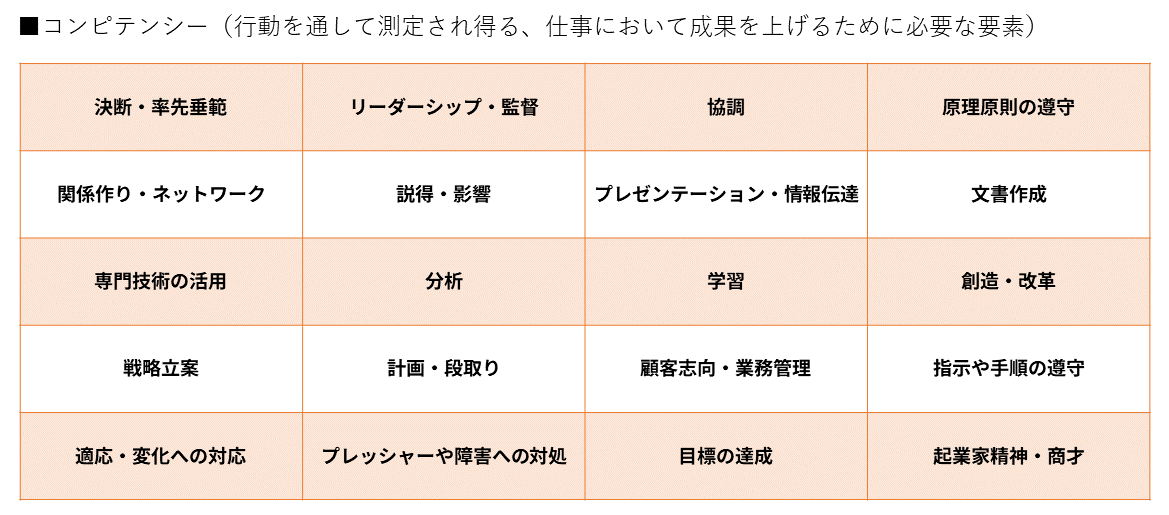

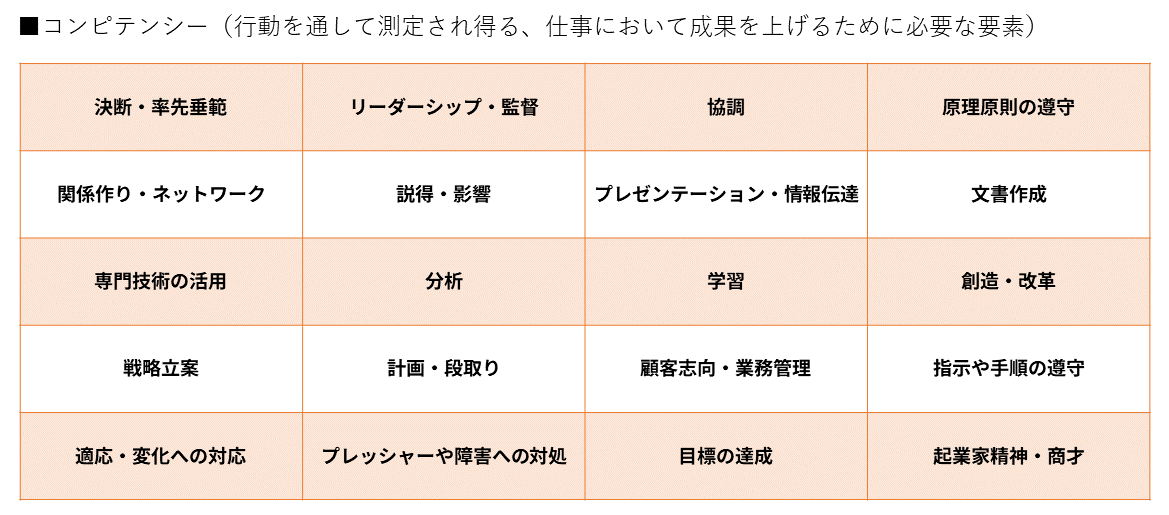

我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

そこで今回は、当社が日本国内で昨年実施した中~上級管理職向けアセスメントセンターのうち、測定・評価のニーズが高かったコンピテンシーTOP3を紹介します。これらのコンピテンシーは、現在、多くの日本企業でリーダーに求められている要件と言えるでしょう。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。

第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。

リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。