通貨処理機等の製造を行うグローリー。昨今の電子決済化など事業環境の変化に対応するため、人材の計画的な発掘・育成・配置の必要性が高まり、タレントマネジメントの基礎として全社員のアセスメントデータを取得し、人材可視化を行いました。

※本取材は2023年5月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

グローリー株式会社

通貨処理機・セルフサービス機器の開発・製造・販売・保守、電子決済サービス、生体認証ソリューション、ロボットSI等の提供

機械

3,498名(グループ連結:10,792名)※2023年3月31日現在

インタビューを受けていただいた方

永瀬 厚司 様

グローリー株式会社

人材開発部 人材教育グループ グループマネージャー

インタビューの要約

コア技術を新たな事業につなげることができる人材を計画的に育成すべくタレントマネジメントに着手。

全従業員共通のアセスメント(OPQ)を実施。説明会や動画にて自己理解の重要性を伝え、受検率100%を達成。

データ分析により全社および部門別の人材の特徴を可視化。

新任管理者研修内にてOPQの説明パートを設け、部下理解およびキャリア面談での活用を促進。

管理職の要件にPMCコンピテンシーを採用し、今後のさらなる人材育成施策を検討する。

未来に必要な人材を計画的に育成すべくタレントマネジメントに着手。

私は、ソフトウェア技術者として国内および海外での製品開発を経験した後、2019年4月に人材開発部へ異動しました。人材開発部のミッションは、効果的に人材の採用・教育・発掘・育成・配置することです。現在は人材教育グループマネージャーとして、各事業部にある教育部門と連携し、全社の教育を進めています。

グローリーは通貨処理機の開発製造からメンテナンスまで一貫して行う機械メーカーですが、培った技術を活かして電子決済サービスや生体認証、メカトロニクスを活かしたサービスなどの事業も行っています。海外では競合と資本提携を進め、この10年間で海外売上比率は半分以上を占めるまでになっています。キャッシュレス化が進み事業環境が大きく変化する中で、新しい事業の柱を作るビジネスリーダー、技術で牽引する開発のリーダー、資本業務提携先とのシナジーを創出できる人材などが必要となってきました。未来に向けて必要な人材要件の定義、その素養を持つ人材を社内で把握し、全社で共有し、計画立てて育成するには至っていませんでした。これらの課題に対処するために、まず現状把握のため人材可視化に取り組むことにしました。

全従業員共通のアセスメントデータを収集。受検率100%。

タレントマネジメントを実施する上で、行動特性を示すアセスメントデータは重要な情報の1つです。しかし、当時社内にあったアセスメントデータは対象層によって異なっていたため、全従業員を共通で見られるものさしが必要だと考えました。また、海外関係会社を含めると、外国人比率も高く、グローバル展開できる日本エス・エイチ・エルのOPQを導入しました。また、従業員への負担を考えたときに、受検にかかる時間なども適切でした。さらに、再受検をせずにより詳細のコンピテンシーが見られる万華鏡リポートを追加出力できることも魅力的でした。

従業員に受検を依頼するにあたっては、全員に受検してもらえるように「キャリア自律のために自己理解を深めよう」というメッセージを発信しました。説明会を10回開催し動画も用意し、受検してもらえるよう促した結果、2カ月かかりましたが、受検率100%を達成しました。

人材の特徴を可視化。キャリア面談でも活用。

受検結果は、人材データベースシステム上で本人と上司が確認できるようにしました。上司には、部下の理解促進のために年1回のキャリア面談でOPQを活用してもらっています。結果の解釈が難しいという声もありましたが、活用度合いに関するアンケートでは、「OPQを活用して部下と対話する」という段階までは60%の方が実施したと回答しており、概ね肯定的に受け入れられたと考えています。しかし、日頃の行動と照らし合わせてフィードバックをしたり、OPQを用いて能力開発計画を立てるなど、さらなる活用段階まで至っておらず、継続したOPQ自体の理解促進や部下とのキャリア面談、1on1のやり方など実践につなげていくための学びの場が必要と考えており、今後の課題です。現場からチームメンバー全員で結果を共有してフィードバックしあい、相互理解が深まったという嬉しい反応もありましたので、こういった活用事例を共有していくことも重要だと思っています。

人材開発部では、結果データを活用し、現状の従業員の全体傾向を可視化しました。具体的には、全体傾向と開発、営業、保守などの部門ごとの傾向を分析しました。結果は従業員の特徴がよく表れており、例えば、顧客と接する職務はOPQの人との関係の領域が高得点の傾向があり、開発は低得点の傾向がありました。また、考え方の領域はその逆でした。

この結果は経営層に報告しましたが、データでの可視化はあくまでも現状把握です。ここから見えてくる仮説と、会社のビジョン達成に向けて、これから必要な人材を計画的に発掘・育成・配置するために会社がすべきアクションにつなげていくことが、次の課題です。

また、会社の経営戦略に基づいて、来年から新たな人事制度の運用が開始します。その中で、管理職の行動評価に万華鏡のPMCの中から当社として重要視する項目をピックアップし、取り入れています。このように、人事戦略、従業員のキャリア形成支援とアセスメントを有機的に機能させることで、人事戦略として掲げている「個人の成長とともに、会社が成長し、一人ひとりがグローリーで働くことに強い魅力を感じ、誇りを持っている」状態を醸成し、会社の持続的成長につなげていきたいと考えています。

日本エス・エイチ・エルは私たちに寄り添い、課題の背景を踏まえて対応策を検討してくれるパートナーです。他社人事の方との情報交換の機会を提供していただけたのも有難いです。今後もタレントマネジメント推進のため様々なご支援をお願いしたいと思っています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

鈴木 悠太

今後の事業展開を踏まえタレントマネジメントの実施に踏み切り、文字通り全社員データを取得、そのデータを様々な人事施策に活用されている本お取組みはタレントマネジメントの好例ではないかと考えております。「アセスメントデータを余すことなく活用したい」、グローリー様が本お取組みに着手され受検率100%を達成し、全社員データを取得した後に永瀬様から改めてご相談いただいたことを今も強く覚えております。次なる人事施策に向けてアセスメントデータをどう活かせるか、都度ご相談を頂戴してお打ち合わせを続け、様々な施策の検討に携われていることは私自身とても大きな経験となっております。グローリー様の「パートナー」と仰っていただいたことに恥じぬよう、今後も微力を尽くして支援させていただきます。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

ゲオからセカンドストリートへの事業ポートフォリオの転換を推進するゲオホールディングス。リユース事業であるセカンドストリート800店舗体制に向けて、人数を確保することに加え、質を担保すべく、活躍する店長の要件定義を行いました。

※本取材は2023年3月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

株式会社ゲオホールディングス

メディア、リユース、モバイル、オンラインサービス事業

小売業

従業員数:5,314名(グループ全体)

インタビューを受けていただいた方

高橋 知寿 様

株式会社ゲオホールディングス

組織開発室 組織開発課 マネジャー

インタビューの要約

成熟したレンタル事業から成長しているリユース事業へと事業ポートフォリオの転換を行うために、リユース事業のセカンドストリートを800店舗まで増やすことを目指していた。

活躍する店長の特徴を明らかにするため、人事データ分析を行った。全社員のパーソナリティ検査結果から10タイプに分類し、そこに評価データを組み合わせて、最終的に3つのタイプを事業部と協議の上、採用ターゲットとして決定した。

人員要望書を作成し、異動・登用プロセスの標準化に着手。

今後の課題はターゲット人財を確保していくこと。また、変化し続ける事業に適応できる組織であり続けるため、未来を見据えた要員計画にも取り組んでいる。

経営戦略、事業戦略に必要な人財を供給する。

私は、2006年4月にゲオにアルバイトとして入社し、店長やエリアマネジャーを経験した後、2017年10月に人事に異動しました。人事への異動当初は、人事データを分析してほしいと言われていましたが、人事本来の役割とは何なのか疑問を持っていました。自分なりに書籍やセミナー、他社の方々と話していく中で、人事の役割は事業に必要な人財を用意すること、という答えにたどり着きました。この時、人事がどのように事業に貢献できるのかが分かって、モチベーションが高まりました。当時、会社としては、リユース事業であるセカンドストリートの800店舗体制を目標として掲げ、事業ポートフォリオの転換を目指していました。そのため、セカンドストリートで活躍できる人財を増やすことを目的にデータ分析を行うことにしました。

活躍する店長の特徴をデータ分析で明らかにする。

まずは、どのような人が店長として活躍しているのかを明らかにすることが必要と考えました。日本エス・エイチ・エルのコンピテンシーデザインコースで学んだ、カードソートというインタビュー手法を使って、当時のセカンドストリートの責任者にヒアリングをしてコンピテンシーモデルを作成いたしました。また、OPQのデータを活用して、クラスター分析にて10タイプに分類を行い、タイプ別のハイパフォーマーの人数や割合がどのようになっているのか確認したところ、特定のタイプにハイパフォーマーが多く分布している点や、店長・エリアマネジャー・ゾーンマネジャーと役職が高くなるほど、割合が増える傾向が明らかになりました。事業部と作成したコンピテンシーモデルと比較すると共通点が多く、事業部と協議し今後の採用ターゲットに決定いたしました。

当時800店舗体制を目指し、年間50店舗規模の出店を計画、人事主導の採用は「量」が重視されていた中、「質」の視点を示すことができました。

データ分析の経験を異動・登用プロセスに活用。

2020年4月に人事異動の担当となりました。当時は各部門からどのようなオーダーがあったかといった過去の記録があまり残っておらず、異動に関する相談先も担当者だったり、マネジャーだったり、ゼネラルマネジャーとバラバラなことで人財要件が曖昧だったり、追加で確認が発生しながら人事異動が行われている状況でした。そこで、人員要望書(職務記述書のようなもの)を作成し、なるべく要件に合った人財を各部門に配置できるように環境を整えました。

要件がより明確になったことで、データ分析の経験も活かし、より要件に合った候補者の選出が出来るようになったこと、エラーが発生した場合でも何が良くなかったのか振り返りが可能になったこと、追加確認が少なくなったことにより、業務効率を高めることができました。

2023年2月に発表した通り、セカンドストリートは800店舗を達成し、中期的に1000店舗体制を目指しております。正直に申し上げると、当社に応募してくれる方々からターゲット人財に該当する人を量・質ともに継続的に採用し続けることは挑戦的なことで、今までの母集団形成や選考方法の仕組みを変えていく必要があると考えています。

また、未来の要員計画に取り組んでおり、店舗のみならず、間接部門の重点職種においても、将来どのような人財がどれくらい必要なのか、今どのような人財がいるのか、どのようにギャップを埋めていくのか、課題解決に取り組んでおります。日本エス・エイチ・エルは、相談がしやすく伴走してくれる会社だと感じています。我々の課題を解決するために、今後もご支援いただきたいと思っています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング3課 主任

内田 敬己

高橋さんは、「ビジネス」を前提とした人事を考え実行されているすごい方です。ただ、「考えて実行する」ために、様々な知識を獲得し続け、困難な社内外の交渉調整業務を乗り越えられている様子が垣間見え、ご苦労も多かったのではないかと拝察いたします。こちらからの各種ご提案に対して「そうはいっても実際のところ」をご教示いただけたのは何よりの学びになっております。約10年間、担当する中で数々の貴重な経験をさせていただき深く感謝しております。引き続き、有効な関わり方ができるよう当社として気を引き締めて対応させていただきます。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連する導入事例

複合機ビジネスからの転換期を迎えた富士ゼロックス。現状の営業力の特徴と問題点の洗い出しのために、約5000名の営業社員の可視化に挑戦しました。この取り組みは、社内にどんな変化をもたらしたのでしょうか。

※本取材は2020年6月に実施しました。インタビュー内容は取材時のものです。

富士ゼロックス株式会社

精密機器、コンピュータ・通信機器、ソフトウエア、印刷・印刷関連

製造業

39,825名(2020年3月 連結)

インタビューを受けていただいた方

石濱 健一郎 様

富士ゼロックス株式会社

販売戦略推進部 営業・SE力強化センター センター長

インタビューの要約

統合的なソリューション営業の強化に課題があり、営業職の「科学的管理=人材見える化」と、各自への動機づけ、および営業部門マネジャーによるフィードバック強化と全体の育成体制の整備に取り組んだ。

全営業職のアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を実施し、OPQ活用のためのトレーニングとOPQ分析結果の解釈・育成施策立案のためのコンサルテーションを受けた。

営業職の人材見える化を実現。誰がどのような能力を持っているかが、個別に把握できるようになった。また、メンバーの育成ポイントを、OPQのデータをもとに話し合う風土ができ、組織全体で「育成マインド」が向上した。

社長から「営業がまったく科学的でない」と言われ、 人材の「見える化」をスタート。

2012年から営業部門の人材育成を担当することになり、新人の導入教育からマネジャーの強化、新任部門長の強化と幅広く取り組んでいました。

当時、技術系出身の社長が就任して「営業がまったく科学的じゃない。行きたいお客さんにしか行かないし、情報ツールも脆弱。竹やりで戦わせているようなものだ。」と指摘されました。「まず、今の戦力がどのように分布しているか、問題点は何なのか示せ。」とも。技術系なら特許件数などデータを出せますが、営業は当時5000人くらい在籍しており、実績以外の情報は整理されておらず、どんな行動しているかはわかりませんでした。

そこで戦力を可視化すべく、パーソナリティ検査を使って行動指標をとっていこうというのが、このプロジェクトを始めたきっかけでした。

汎用性の高いパーソナリティ検査OPQと、 相談しやすさが日本エス・エイチ・エルの魅力。

もともと採用で日本エス・エイチ・エルの適性テストを使っており、新入社員のテスト結果データを採用チームからもらっていました。配属時には上司に新人のデータを渡して、一人ひとりの行動傾向とどんな指導やコミュニケーションが向いているかについて説明していました。あのデータが、まさに社長が言う可視化に繋がるんじゃないかとひらめいたんです。 当時、担当のコンサルタントが人事・人材開発担当の社員に対して適性テスト(パーソナリティ検査OPQ)の読み方講座を開いてくれて、営業のトレーナーも参加していたので、OPQのデータをどう読んで、どのように能力開発(新卒に対する個別の対応)に活かすかはイメージできていました。その経験から今回もOPQが使えるんじゃないかと思いました。

日本エス・エイチ・エルの良かったところは、パーソナリティ検査OPQの汎用性が高かったところ。あと、他社ではコンサルタントに相談する度、料金が発生したりするんですが、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントは常に自分たちの目線で相談に乗ってくれたところも。自分たちで作成した営業人材タイプの実用性を確認するため、自分で社員のOPQデータを分析したら、各タイプの違いがはっきりと出たんですね。そのときに「このタイプはこんな違いが出たが、違いとして扱っていいか?」「このデータは、どう見たらいいのか?」といった質問をしたのですが、すぐにわかりやすく答えてくれました。あとは、日本エス・エイチ・エルはもともとイギリスの会社なのに、あらゆるアセスメントやコンサルテーションで使われる言葉が私たち日本人にとって自然でわかりやすいものでした。

全営業職にOPQを実施、 個人の行動特徴を知ることで支店内のコミュニケーションが円滑に。

まず、全営業職5000人にOPQを受検してもらいました。その後、OPQの結果を含む「自己認識シート」を開発し、そのシートを部下にフィードバックをする際のやり方を学ぶために上司用の動画を作成しました。フィードバックの良い例と悪い例を入れて、「お前、なんで売れねえんだよ」と頭ごなしに言ったり、OPQを占いのように予言したりするのはダメだと伝えました。コンテンツ制作では日本エス・エイチ・エルにデータの見方を教えてもらいました。ほめればほめるほど動くタイプや具体的な見返りを示さないと動かないタイプとか、得点が高ければいいというわけではない尺度項目とか。そうした助言を参考にしながら、現場へのメッセージをまとめていきました。

現場への通知の仕方は、まず役員から部門長に目的と内容を周知してもらい、我々からはマネジャーに「みなさんの部下に自己認識シートを渡しているのでみなさんからフィードバックしてください」とガイダンスとともに連絡しました。

OPQの浸透をはかるため各拠点に赴いて、評価会議で私たちがOPQを活用したファシリテーションを行いました。会議で「○○君の情報について直属のAグループ長がこう指摘しているが、Bグループ長はどう見ていますか?」と投げかけると、Aグループ長が気付いていない強みや弱みをBグループ長が指摘したり、「せっかくだから、うちのグループの△△君と同行させようか」といった発言が出たりしました。OPQは各社員の行動の特徴を正確に言い当てているという声は多く、「自発的なタイプなので、目標を与えたら計画は自ら考えさせてください」とか、「指示する際には必ず前提となる目的を説明してください」といったコミュニケーションでの注意点は、素直に聞いてもらえました。

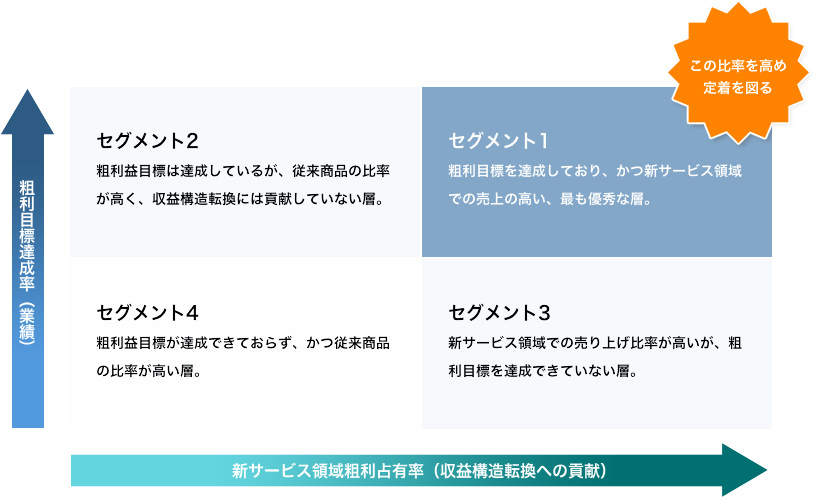

OPQが便利な点は、個人の行動特徴がきちんと数値化されていることと、本人の回答だから結果を本人が受け入れやすいこと。最近はグループ長より年上の部下も多くなっていて、実績が出ない年上の部下へのフィードバックは難しい。実績から離れて、行動特性や強み、弱みについて話すことでフィードバックのきっかけがつかめたという声が多かったです。 その他、部門長と支店内の優秀人材とそうでない人材の違いを、OPQデータをもとに話し合いました。どんな特徴に違いがあるか、どう対応すれば各人を優秀なセグメントにもっていけるかについて話し合いました。

人材の「見える化」が進み、 マネジャーの意識も大きく変化してきた。

人材の見える化はかなり進みました。営業部門全体で高業績者がどこにいるかわかりますし、例えば「セキュリティ案件に強いメンバーを集めろ。」と言われたら、すぐ適任者をリスト化できるようになっています。 またマネジャーの意識が変わったこともこのプロジェクトの成果です。部下のOPQデータを見ることで、個性にあわせた育成ができるようになったことは大きな成果です。

「自己認識シート」はマネジャーと部下が話し合うきっかけにすぎないのかもしれませんが、それだけでも役割を果たしていると思ってます。話し合いができているチームは評価への納得度が上がり、マネジメントのやり方の変化を少しずつですが実感しています。

今後はビジネスインテリジェンスツール(BIツール)を入れて、現場社員が自ら強みや弱みを踏まえた営業スタイルを考え、実行に移せるようにしたいと思っています。今の「自己認識シート」はこちらがデータを作って提供しているので、現場は決まったデータを見るだけしかできません。自らデータを扱うことで、自らやる気を起こし目標達成に繋がるようにしていきたいです。

今後も日本エス・エイチ・エルには、人材のデータに関する新しい知見やパフォーマンスを改善するために効果的なデータ活用法などの情報提供を期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 取締役

清田 茂

石濱さんからお話をいただいた時、営業プロセスとパーソナリティを結びつけることが営業活動の無駄を減らしていくだろうと直感しました。また、過去の経験から営業成績や営業のKPI、営業スタイルとOPQとの相関分析は、はっきりとした傾向がみられると確信していましたので、この取り組みは効果的なタレントマネジメント施策になると思っていました。

営業のパフォーマンスマネジメントにおいて社員のパーソナリティや営業スタイルを把握することは何よりも大切ですが、実際にOPQを活用している会社はまだ多くありません。何としても富士ゼロックスには成功していただき、その成功モデルを一緒に世の中に広めることができたらと考えておりました。

石濱さんの構想力とオーガナイズ能力のおかげで円滑にプロジェクトを進めることができました。心から御礼申し上げます。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連する導入事例

中部電力グループ唯一のIT企業として、「エネルギーの安定供給」をシステムインテグレーターとして支える中電シーティーアイ。電力自由化等によって事業環境が変化し、DXのさらなる推進のために社員一人ひとりのキャリア形成を支援する人事制度改革を行いました。

※本取材は2023年8月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

株式会社中電シーティーアイ

アプリケーション開発保守サービス、インフラセキュリティサービス、解析サービス、大量データ処理サービス、IT運用サービス

情報・通信

1,271名(2023年6月1日現在)

インタビューを受けていただいた方

林 達也 様

正村 宣美 様

株式会社中電シーティーアイ

経営管理本部 人事部 採用・人事企画グループ マネージャー(写真右)

様経営管理本部 人事部 採用・人事企画グループ 専門課長 (写真左)

インタビューの要約

サービスの高度化に合わせて、人材の配置や育成の仕組みを変革すべく、企画から1年で人事制度改革などの様々な施策の運用を開始。

社員のキャリア形成を支援するために、社長・役員も含めてアセスメントを実施。結果の見方研修や説明資料により社内への浸透を促進。

取得データは日々のマネジメントからプロジェクトへのアサイン、全社や部署の特徴の可視化など人事施策の様々な場面で活用。

一気呵成に行った人事施策について、社員の反応や声をしっかりと聞きながら定着させていく。

DX推進のため、人材の流動性を高め、キャリア形成を支援する。

電力自由化により、一層の経営効率や新規サービスに取り組むことが求められるようになりました。その中でITの力は戦略上欠かせません。DXを一層推進する必要があります。これまではどちらかといえば受け身でシステムを作る仕事がほとんどでしたが、より高度な仕事をすることが求められるようになり、仕事の仕方そのものを変えなければいけないという問題意識がありました。組織として人員をなるべく高度領域の仕事にシフトし、保守運用の仕事を海外を含めて外注するという大改革を行うことになり、人の配置育成の仕組みも見直しました。まず、IT技術者としてどのような人を求めるのかを定義し、人事制度と連動する高度IT技術の認定制度を構築しました。次に、個人のキャリア形成支援のために、社員向けにアセスメントを実施しました。さらに、従来は人事異動が硬直的でしたが、流動性を高めるために社内公募制やFA制などを導入しました。また、各職場において年度当初に掲げた業務執行計画を確実に達成させるために、人事評価の運用にクラウドを利用したシステムを導入し、上司と部下のコミュニケーションによる目標管理の手法をより強化しました。

現社長は人事業務の経験も深いため、一体となって変革を進め、21年度に様々な施策を企画して22年度に運用開始することができました。

自己理解促進のため、アセスメントを実施。経営層が積極的に受検。

社員一人ひとりが成長することで会社も成長のチャンスが増えます。しかし、若手社員はキャリア形成の道筋やお手本を求めているものの、お客様の課題解決のために必要となるITスキルの変化が激しく、上司も経験がない仕事をしているために指導が難しい状態でした。そこで、人事アセスメントを活用することを考え、既に採用で使用していた日本エス・エイチ・エルのアセスメント、OPQを社員に実施しました。当初は若手IT人材のみを対象とすることを考えていましたが、社長が「対象者の上司が結果の扱い方をよく理解する必要がある」と、自らも率先して受検し、ほかの役員や管理職も積極的に受検してくれました。合計1,138名が受検し、受検率は約90%でした。受検を依頼する際には、「自身の適性を客観的に把握する」という目的を丁寧に説明するよう心掛けました。公募制、FA制度にチャレンジする際の自己PRに活用できることや、現状社内にあまり存在していないコンサルティングやプロジェクトマネジメントなどの業務に対する適性を知るのに役立つこと、今後も数年に1度、定期的に実施する予定であることを、社員の皆さんに伝えました。

1on1から、アサインプロセス、人材可視化まで広範囲に活用。

取得したデータは目標管理のクラウドシステムに格納し、本人とその上司が結果を見ることができます。上司は部下の職種適性などを見て、キャリア形成のアドバイスや1on1ミーティングの材料などに活用してもらっています。結果の解釈の仕方については、解説動画を社内ポータルに用意しており、70%弱の方が視聴済みです。加えて、上司向け、全体向け、職種適性の能力開発ガイドなどの資料も配布しました。人事主導の施策ゆえ、結果の扱われ方に対する不安を払拭するためにも、なるべく多くの情報を提供しました。

客観的な物差しということもあり、結果はおおむね前向きに受け止められています。また、部署内でお互いに結果を共有することもあります。

人事側では、人事異動やプロジェクトへのアサインを検討する際、1つの参考材料として活用しています。人事内ではかなり浸透してきており、何か判断をする際に「(OPQの)結果はどうなっているの?」という声が聞こえてきます。また、全社あるいは部署ごとの特徴を把握するためにデータ分析も行い、実感を客観的なデータで再確認することができました。

また、これまでは人事異動が少なくずっと同じメンバーと仕事をしてきましたが、今後人材が流動化すると初対面の人々とプロジェクトを進めていくことが増えます。その際OPQという共通言語があれば、コミュニケーションも円滑になるのではないかと思います。

昨年は、盛りだくさんの人事施策を、短期間のうちに今までにないスピードで実施しました。社員にとっても目まぐるしい変化であったのではないかと思います。今後は、社員の反応や声をしっかりと聞き、必要なものを見極めて定着させていくことが大事だと思っています。社員が忖度せずに率直に意見を表明できる風通しの良さの表れなのか、毎年実施している社員の満足度調査では、人事評価結果に対して厳しい意見もありました。社長は常々「社員に何も言ってもらえなくなったら終わり。言ってくれるうちが華」と言っています。改革後の満足度は微増となりましたが、今後もアンケートなどで社員の声に気付くことができるようにしたいです。

日本エス・エイチ・エルは私たちのパートナーだと思っています。「言ってもらえなくなったら終わり」という言葉はどのような関係性にも言えることですので、今後も様々なアドバイスを期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

改正 晃大

「社員一人一人がキャリアについて考えるきっかけを与えたい」という思いの下、細心の注意を払い進めていたことをとても印象深く覚えております。受検結果の開示だけでなく、OPQの解釈方法や活用に関する案内、部門ごとの分析結果の開示など、キャリアについて考えるための情報提供を惜しみなく行っており、皆様の思いがあって初めて実施できた取り組みだと考えております。これからも「パートナー」と言って頂けるよう、微力ながら尽力させて頂きます。

おすすめのセミナー・イベント情報

人事データ・適性データをタレントマネジメントシステムに統合し、キャリア面談、採用基準作成、プロジェクトへの抜擢など様々な活用をするブラザー販売の取り組みをご紹介します。

※本取材は2021年11月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

ブラザー販売株式会社

インクジェット複合機、モバイルプリンター等情報機器、家庭用ミシン等の商品企画・広告宣伝・営業・営業企画・アフターサービス等、ブラザーグループの国内マーケティング事業

卸売業

347名(2021年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方

山内 優 様

渡部 しのぶ 様

舩橋 優太 様

ブラザー販売株式会社

人事総務部 人財戦略グループ シニアマネージャー(写真中央)

人事総務部 人財戦略グループ チームリーダー(写真左)

人事総務部 人財戦略グループ(写真右)

インタビューの要約

ダイバーシティ推進と人事業務効率化のために、タレントマネジメントシステムを導入。いわゆる人事データのみならずポテンシャル適性データも統合して全体最適な人事を行うべく、「万華鏡30」の全社員受検を実施。

適性データをタレントマネジメントシステムで統合し、社員が自身のポテンシャルや似た特徴を持つ社員の分布を把握できるように構築した。またキャリア面談での上司とのトークテーマとし、適性データを見ながら能力開発や能力発揮の支援に活用できるようにした。

勉強会のメンバーの推薦や、採用基準の再設計にも適性検査データを活用。ローテーションや次世代リーダー発掘に生かすため、今後は質的なディスカッションを重ね、各部門で求める人材像を策定する予定。

目指すのは、受け身ではなく主導的な立場で提案できる人事。人事が能動的に動くためのツールとして、今後も人材データを活用していきたい。

ダイバーシティ推進において、大局的視点の必要性を実感。 散在する人事データを統合するため、タレントマネジメントシステムを導入。

もともとダイバーシティ推進において、個人の特性を生かし全社的に最適な人事判断をするための材料が不十分であることに問題意識がありました。当社内の人材を俯瞰することができないと、どうしても局所的な視点から人事異動やリーダーの抜擢が行われてしまう懸念があります。本当のダイバーシティを実現するためにどうすればいいかと考えていたところ、タレントマネジメントシステムが盛り上がりを見せ、興味を持ちました。

様々な人事データが散在しており、業務効率化の観点でも人事データを統合したかったところに改善活動推奨の追い風もあり、タレントマネジメントシステムの導入を決めました。タレントマネジメントシステムをローテーションなどの人事施策に活用するためには、人事データだけではなく、ポテンシャルやモチベーションなど適性データも統合する必要があります。そこで、直接雇用の全社員に対して万華鏡30を実施しました。

最初は新しいシステムの導入にハードルがあるのではないかと思いましたが、社内で反対はまったくありませんでした。折しもコロナ禍でリモートワークが始まり、DXやデータ活用の機運が高まっていたため、とんとん拍子でプロジェクトが進みました。

全社員の適性検査データをタレントマネジメントシステムに統合し、 いつでも自分の情報を見られるように。

コロナ禍で減ったフィードバックの効果も期待。

直接雇用の全社員に対して万華鏡30を案内し、約95%の社員が受検してくれました。受検に際して、「全社的な適材適所を実現するために、個々人の職務に関連する行動スタイルを可視化したい。今後は採用基準やローテーション、育成計画のためにデータを活用する。」という趣旨の案内をしました。 受検結果をタレントマネジメントシステムに取り込み、本人と本人の上司、および事務局のみが結果を見られるようにしました。自分のポテンシャル値が領域ごとにレーダーチャートで表示され、似た波形をもつ社員を把握できるようにしました。加えて、自分の能力開発ニーズに基づいて上司とキャリア面談をできるようにしました。

高い受検率の背景には、コロナ禍の影響もありました。リモートワークが始まり、他者からフィードバックを受ける機会が減りました。その中で、「自分はどのような人間なのだろう」「どのような強み・弱みがあるのだろう」ということを見つめなおしたいというニーズがあったのだと思います。

キャリア面談、特定のプロジェクトへの抜擢、採用基準設計など 広範囲にデータを活用。

今後はディスカッションも併せ、求める人材モデルを作りたい。

タレントマネジメントシステムに集積したデータは、職務を離れて上司と価値観やキャリアなどをディスカッションするキャリア面談に活用されています。本人が自分の結果をもとに、「発揮できている能力」「もっと発揮したい能力」「克服したい能力」「工夫で乗り切りたい能力」などを選び、その情報をもとに上司と面談できるようにしました。キャリアを描く際に、科学的に推測された自分の強み・弱みの情報を活用できることは、社員にとってメリットが大きいと思います。

また、DXに関する自主勉強会の企画が持ち上がった際に、万華鏡30のあるコンピテンシー群の数値をもとに、若手社員の中から推薦者を抽出してみました。浮上したメンバーは事務局のイメージした人材像に近く、前向きな人ばかりでした。人材を探そうとなったときに、特定の条件ですぐに抽出できることの利便性を感じました。

さらに、集積したデータをもとに、採用基準の見直しも実施しました。データを使ってローテーションや次世代リーダーの発掘も行う予定でしたが、これはサンプル数の問題もあり、まだ着手できていません。しかし最近、コンピテンシーの書かれたカードを使ったディスカッションの方法(カードソート法)をご提案いただき、まずは3年目に求める要件、DX人材に求める要件、そしてマネジャーに求める要件とディスカッションを重ねたところ、共通した人材像が見えてきて手ごたえを感じました。今は各部門で求める人物像や次世代リーダーの人物像を明確化し、採用や育成にフィードバックしていこうと思っているところです。

適性検査データの解釈には注意すべき点もあります。たとえば、ある部門に求める人材像を定義しても、すべてを満たす人材はほとんどいません。理想的な人材像を定めた上で、その中での優先順位や、能力開発で伸ばしやすい部分、素養として持っているのが望ましい部分などを細かく選定しておくことが、運用上必要でしょう。また、個々人がデータをどう解釈するかも重要です。若い社員が「このデータが私のすべて」というような解釈をしてしまうと、自己認識を必要以上に固定化するリスクもあります。結果はあくまで現時点のポテンシャルであって、自分に限界を定めないように啓発することも併せて必要だと思います。

上司が部下の適性データを解釈できるようになるためのサポートも必要です。リモートワークで上司が部下を直接見る機会が減ったため、データの重要性は高まっています。また、コンピテンシーに関する理解は、今後求める人材像をディスカッションしてゆく中でも必要な土台になると思われます。

今までの大きな問題は人事が受け身だったこと。今後は情報を出してと言われて開示するのではなく、主導的な立場でデータを提供して判断を仰ぐ、もしくは人事から提案するべきと考えます。人事が能動的に動くためには集積したデータが必要です。タレントマネジメントシステムには、適性データ以外にも様々な人事データが統合されていますので、それを概観してタレントマネジメントの判断材料にしていきたいです。

日本エス・エイチ・エルには適性検査の見方や他社の事例など、今後もご提案をいただけると助かります。打ち合わせで様々なディスカッションができるのを毎回楽しみにしています。これからも良き伴走者になっていただけるとうれしいです。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

松波 里奈

人材可視化から人材データ分析、活用支援までを行う重要なプロジェクトをご依頼頂いた際には、ワクワクすると同時に身の引き締まる思いで毎回の打合せに臨んでいました。 お打合せでの議論においても、当社からのご提案について多様な観点でご質問を頂くなど、社員のポテンシャルを引き出したい、より組織を活性化させたいというお三方の強い思いを感じさせる時間でした。現有社員の特徴を踏まえて、必要とされる人材要件を定義し、採用基準を一新できたことは、皆様と一緒に作り上げた一つの成果だと思っています。一方でタレントマネジメント施策には終わりがなく、よりよい人材配置や人材育成を実現する為に次の議論をスタートさせて頂いていることは、大変光栄に感じております。よき伴走者として頼って頂けるように、私自身も尽力して参ります。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

ビジネスモデルの大幅な変更を経験し、創薬ベンチャーとして再出発したカイオム・バイオサイエンス。

成果創出に向けて社員の能力開発と協働を促すための取り組みをご紹介します。

※本取材は2021年6月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

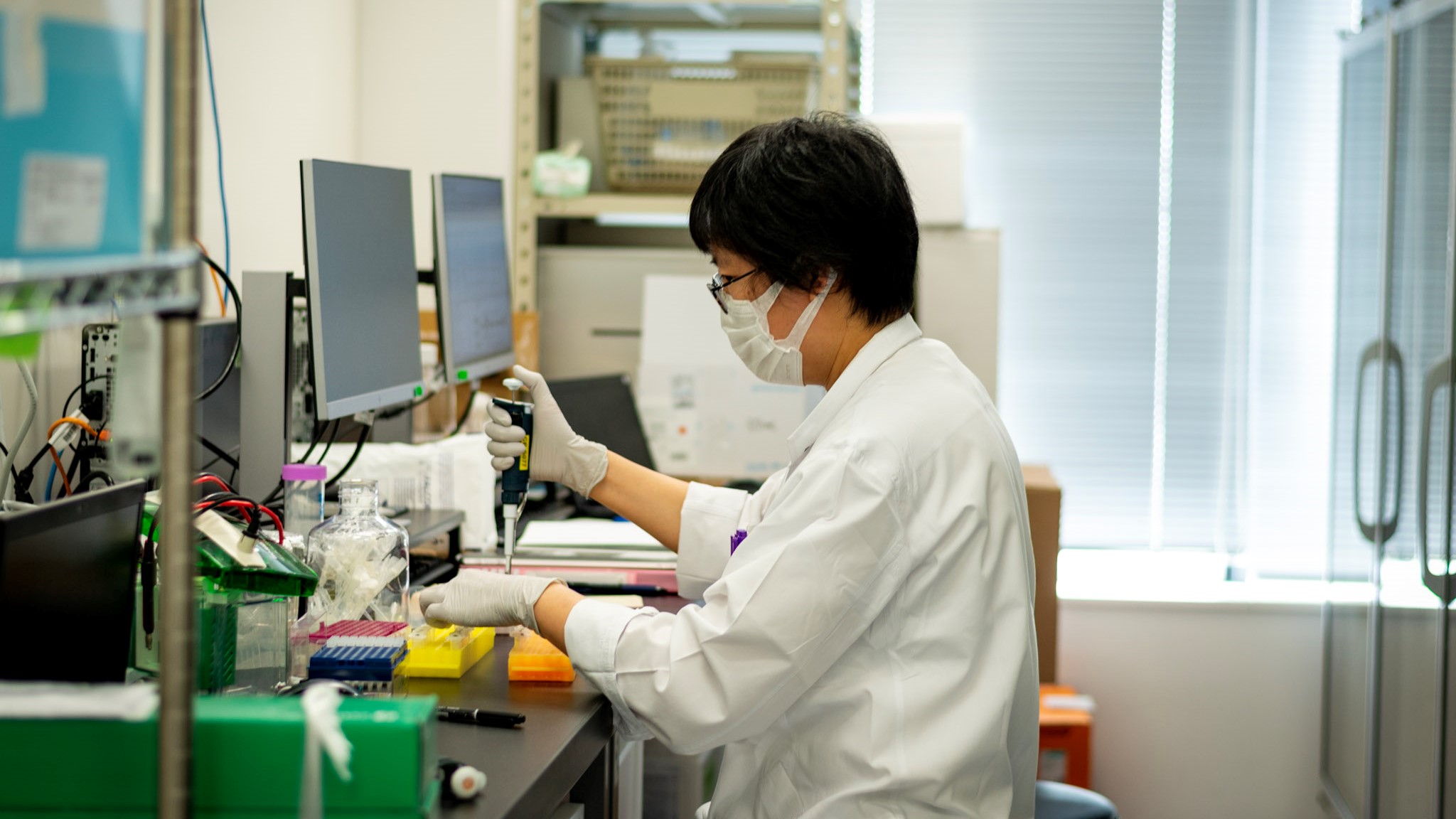

株式会社カイオム・バイオサイエンス

独自の創薬基盤技術であるADLib®システムを核とした抗体医薬品の創薬事業および創薬支援事業等

医薬品製造業

58名(2021年6月30日現在)

インタビューを受けていただいた方

弘津 千津子 様

株式会社カイオム・バイオサイエンス

経営管理部長

インタビューの要約

数年前に経営体制の刷新と事業方針の大幅変更を経験。研究員の一部には専門外の分野へのチャレンジが求められたり、成果創出のためにビジネスを意識したプロジェクトマネジメントを初めて任されるなどして、高いハードルが課され、研究者としての探求心と、組織内での貢献をどのようにつなげられるかという葛藤が生じていた。

現在、成長基調にある当社においては、創薬開発のスピードアップや受託研究の拡大に対して、組織的に対応することが急務であり、今後社員には、さらなる役割の変更や拡大を期待する可能性が高い。そこで、自身と組織で働く他者について改めて相互に理解し、協働を促進するためのワークショップを開催した。

管理職以下全社員が「万華鏡30」を受検し、自身の特徴を理解した後、自身の仕事の面白みや悩みを共有するグループワークを行った。他者の仕事への理解と関心が高まると同時に、自身の能力開発への意識が高まる効果を実感した。

今後は、プロジェクトやタスクへの任命にもアセスメントを活用し、成果創出に戦略的人事として貢献していきたい。

組織や人事制度の変更や事業方針の大幅転換の中で 人の心はついてこなかった。

当社は、2005年に国立研究開発法人理化学研究所の太田邦史研究員(現 東京大学副学長・教授)が開発した、ADLib®システム(アドリブシステム)という抗体作製技術を事業化するために設立された会社です。2011年に上場した際の事業計画は、このADLib®システムを、製薬企業に技術導出し、収益を獲得するというものでした。抗体作製の新技術は世の中でも広く話題になり株式市場でも大いに注目を得ましたが、残念ながら当初目指していた技術導出により大きな収益を獲得するという結果には至りませんでした。2017年には経営体制を刷新し、新社長のもと、それまでの技術導出を中心とした戦略から、基盤技術をベースとした創薬開発ベンチャーとして自社で開発した医薬候補品(パイプライン)を製薬企業等に導出するビジネスへと事業転換しました。

この大幅な事業転換を実施する前の2015年には100名を超えていた従業員の数を希望退職の実施により2016年末には約50名まで縮小。機能別だった組織にプロジェクト制を導入するなど、人事制度の変更を進めていた中で、さらに2017年に大きな事業転換を行うことになり、社員の心には期待と不安が入り混じっていました。半数以上の研究員は、専門外の分野におけるチャレンジを求められたり、これまでに経験のないプロジェクトマネジメントの責任を担う状況に初めて直面するなど、とてつもなく高いハードルを課される状況に陥っていました。

事業フェーズの進展に伴い、今後の役割拡大・役割変更に備えて、 自分と組織について知ってほしい。

現在、事業転換から4年が経過し、ひとりひとりの努力が実り創薬事業でも成果が出始め、手ごたえを感じながら研究開発を進める社員が増えてきました。現在、当社には、臨床試験のフェーズに入っているパイプラインが一つと、臨床準備中のものが一つあります。今後、当社が、創薬ビジネスにおいて持続的に成長していくためには、臨床開発フェーズに至るパイプランを継続的に創出すること・外部との取引を拡大していくことが重要であり、社員には事業状況や組織、自分自身、そして一緒に働いている人々について知っていただき、会社の成長とともに起こり得る自身の役割変更・役割拡大に備えていただきたいという思いがありました。

今回、管理職以下全員を対象に、社内の各部門が担っている役割や成果、万が一自分が異動した場合に何が求められるのかをイメージしてもらうための研修を行いました。研究者はもともと、探求心を持って一つのことを深く考察するのに長けているが、自らの専門分野から離れたところで周囲の助力を求めながら仕事を進めていくことは苦手な傾向があります。会社としては、この機会に、自分の特徴を振り返り、自分でできること・周囲の協力を得ないとできないことを知ってもらいたい、また同僚の苦しみや組織の課題を知って、ともに解決策を考えてほしいという狙いがありました。実は、数年前にも全社員アセスメントを試みたことがありますが、当時は事業が停滞していた影響もあり、組織や周囲に対する警戒心が強く、なかにはアセスメント自体を受けようとしない社員もいました。今回は特段反対もなく全社員が期日までに受けてくれて、だいぶ受け止め方が変わったと感じました。

研修は数人ずつのグループによるワークショップ形式。「万華鏡30」の結果をもとに、自身の特徴について理解したあと、「自分の仕事を、面白みの観点から説明する」、「自分の職場での悩みを話す」、この2点の課題に取り組んでいただきました。組織の中で自己アピールをするとともに、他者に共感してもらうのが狙いです。それぞれの行動特性を認識しているので、どのような行動をとるべきかという現実的なディスカッションもできました。

研究者がビジネスをするために、客観的な自己理解と他者への関心が必要。

日頃自然科学研究に従事している研究者が相手ですので、日本エス・エイチ・エルのような外部業者が長年の研究に基づいて作成した、大規模データに基づく評定であるというアプローチが、とても適していました。今回、リーダー候補者層を対象にしたリーダー研修も別途実施しており、そこではコンピテンシーのポテンシャルに基づく説明を強化しました。自分の強みと弱みを認識した上でオンラインの研修を受けてもらうのですが、能力開発の必要性を実感してもらう良い流れができました。

研究者がビジネスをするのには、高いハードルがありますが、会社の成長を支える経験をとおして、現在では、すべての研究員が、研究をプロジェクトとしてマネージして成果に導かなくてはならないことを自覚しており、多かれ少なかれ「このままではいけない」という意識があるように見受けられていました。そのタイミングでアセスメントの結果を見ると、「やっぱり、こういうところが足りないのか」と、実感する部分があったのではないでしょうか。また、もともと研究者や技術者は、みずから腹を割って共感しあう傾向はあまりありませんが、それを解消するために今回の研修は効果的でした。ワークショップでは、皆さんが一緒に働く仲間に興味を持ち始めたな、というのを実感しましたし、体験の共有や共感から得られる学びの存在にも気づいてもらえたように思います。

今回、「万華鏡30」を組織開発ワークショップとリーダー研修のために活用しましたが、今後はプロジェクトチームの編成にも活用していけるのではないかと考えています。たとえば、各研究員はプロジェクト提案が通るとプロジェクトリーダーとなって研究を推進しますが、プロジェクトになる前のタスクにおいては、上長からタスクリーダーを任せる研究員をアサインすることが多いので、パーソナリティ傾向をもとに人事から可能性を提案するというのも有効だと思います。マネジメントコンピテンシーの高い人材や、イノベーションのポテンシャルの高い行動傾向を持つ人材を早めに起用するなど、戦略的な人事を展開することで、成果の創出に貢献できるのではないかと考えています。

日本エス・エイチ・エルのコンサルタントに共通しているのは、分析することを楽しみ、結果が役立つのを喜びに感じておられる方が多いことだと思います。万華鏡30の活用方法も、専門家の観点からいろいろと提案してくださるので、「いい会社だな」と感じています。これからも他社の興味深い取り組みなどを共有いただきながら、組織・人材開発について広く意見交換させてもらいたいと思います。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

霞 紫帆

「自分と組織についてもっと関心を持ってほしい。知ってほしい。」弘津様のこの思いが本プロジェクトの推進力となりました。

「研究者の方々に、他人に関心を向けてもらうよう働きかけるには、どんな手法が最も効果的か」を検討し導き出したOPQの学術的背景から伝える方針は、本プロジェクトの一助となったのではないかと考えております。弘津様の思いを皆様と共有できればという気持ちでワークショップの講師も務めさせていただきました。少数精鋭の組織だからこそ、パーソナリティをコミュニケーション活性や能力開発に役立てるやり方が効果的であったと思います。

引き続き、探求心を忘れず多角的に組織発展のお力になれれば幸いです。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

優秀社員との対話でみえてきた採用基準の問題点。

真の優秀人財を採用するために日揮ホールディングスが取り組んだ活躍する人財の可視化プロジェクトをご紹介します。

※本取材は2020年7月に実施しました。内容は取材時のものです。

日揮ホールディングス株式会社

グループ人財・組織開発部 人財開発チーム

国内における各種プラント・施設のEPC事業および保全事業

プラントエンジニアリング

7,607名(2020年3月31日現在 連結)

タレントマネジメント課題

業務への適応力が高く、多様性に富む魅力的な人財を、将来にわたって採用する。

面接官の勘や経験によらない客観的な面接評価の仕組みを導入する。

多様な人財を採用するための新しい採用基準を作る。

採用活動を短期に終えるため効率的な選考プロセスを設計する。

導入したタレントマネジメントソリューション

入社10年目以上の社員にタレントアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を実施

社員アセスメントデータを分析し、社員の傾向を把握

分析結果に基づく採用プロセス設計支援(面接評定表の改善、面接官トレーニングの実施)

得られた成果

職種ごとの行動特性と活躍している人財の行動特性が明らかになった。

採用選考の合否判定の信頼性が高まり、選考を効率化できた。

社員の行動特性を可視化したことにより、問題が浮き彫りになり人事課題が明確になった。

マネジメント層の人や組織に対する関心が高まり、社員の多様性を活かそうとする意識が芽生えた。

目的/課題

プラントエンジニアリング業界は、韓国企業、中国企業の参入でコモディティ化が進み、厳しい競争環境にありました。人財は特に重要な競争力の源泉です。当社では「業務に対する適応力が高く、多様性に富む魅力的な人財」の獲得を方針に採用活動を続けてきました。また、入社後もこの方針に基づいた人財育成を行ってきました。しかしながら、この採用と育成の活動は人事と現場管理者の「勘と経験」によって支えられており、科学的な根拠に基づく採用基準・育成基準、選考プロセスや面接手法、研修内容やOJTプログラムは存在しませんでした。

優秀な人財を採用するには、優秀な社員を知らなければいけません。当時の担当者はこう語ります。「私は現場に足を運び、たくさんの優秀な社員と積極的に対話しました。そこで気付いたのです。今まで採用面接で重視していた人財要件と実際の優秀社員の特徴は違う。話せば話すほどその違和感は大きくなっていきました。採用面接では「リーダーシップ」「チームワーク」を評価していましたが、これらの能力に長けていなくても大きな成果を生み出し、周囲からの人望が厚い社員はたくさんいました。」

もう一つの違和感は、採用面接の経験の中で生じました。「面接基準である「リーダーシップ」「チームワーク」に定義が示されておらず、面接官によって評価の視点はバラバラでした。リーダーシップを人望で評価する人、影響力で評価する人、責任感で評価する人のように面接官は好き勝手に面接基準を定義して自分の好みの学生を合格にしていました。」

データ分析に基づく妥当な採用基準を持つことと、採用基準を誰にでもわかるように定義すること。この二つが求められていました。

採用基準を改善するきっかけとなった2つの違和感・今まで採用面接で重視していた人財要件と実際の優秀社員の特徴は異なる・面接官によって面接基準「リーダーシップ」、「チームワーク」の定義が異なる |

導入/経緯

社員のパーソナリティを役職、等級ごとに把握するため、タレントアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を実施して、結果データを集計・分析しました。

タレントアセスメントに日本エス・エイチ・エルのOPQが選ばれた理由は、グローバルに認知されているツールであること、科学的な手法で開発されており、品質に関するデータが開示されていること、人事部員で実施したトライアル受検の結果の主観的納得感が他のツールより強かったこと、の3つでした。パーソナリティの個人差を客観的なデータで把握することが期待されました。

OPQが選ばれた3つの理由1.世界中で知られており、使われているアセスメントツールであるため。2.科学的な開発と開発データが開示されているため。 3.トライアル受検の結果が納得感のあるものだったため。 |

アセスメントの対象者を入社10年目以上にしたのは、業績、能力、特徴の個人差がはっきりするのに10年かかると判断されたためです。社長からの働きかけで、多くの社員が受検し、統計分析に十分なサンプル数が確保できました。

分析では、役職・等級ごとの特徴を明確化することに加え、多様な人財がいることを検証するため、パーソナリティタイプ別の社員数を集計し、優秀社員はどのタイプに何人存在しているかを調べました。これらの分析結果をもとに人事部内で議論し、採用基準が完成しました。さらに、多くの面接官や現場マネジャーに興味を持ってもらうため、分析結果に関する説明会が開かれました。

成果

社員全体の特徴として「問題解決力が高い」という結果が得られたため、「問題解決力」を採用基準としてました。一方、これまで重視してきた「チームワーク」は職務遂行能力とあまり関係がないことが判明しました。「問題解決力」型人財が多くいる集団に「チームワーク」型人財が入ってくることのメリット・デメリットについて、既に発生した人事上の出来事に照らしながら有益な議論が行われました。

職種、役職、等級ごとの差異も明らかになり、採用以外の人事施策を考える材料となりました。OPQによって社員のポテンシャルが可視化されたことで、部門マネジャー、プロジェクトマネジャーが人や組織により強い関心を持つようになり、上司部下の相互理解が進み、多様な部下の持ち味を活かそうとする意識が芽生えました。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

激化するグローバル競争を勝ち抜くため組織体制を強化するジェイテクト。

タレントアセスメントを用いた経営人材の発掘と育成の取り組みをご紹介します。

※本取材は2020年9月に行いました。内容は取材時のものです。

株式会社ジェイテクト

人事部 人事企画室 企画グループ

ステアリングシステム、軸受、駆動部品、工作機械、電子制御機器などの製造・販売

製造業

49,933名(2020年3月 連結)

タレントマネジメント課題

グローバルに活躍できる経営人材の発掘、育成

現在の業績と行動評価だけではなく、上位職におけるポテンシャルを加味した登用審査の実現

複数事業部門で、横串を通した人材評価制度の構築

導入したタレントマネジメントソリューション

管理職及び管理職候補者へのタレントアセスメントの実施(タレントセントラル:知的能力テストVerify、パーソナリティ検査OPQ、意欲検査MQ)

管理職のコンピテンシーモデリング (マッピング、データ分析)

OPQによる自社独自の管理職適性尺度の開発

得られた成果

管理職としてのポテンシャルを勘案した科学的な登用検討が、できるようになった。

どのような特性を持つ人材が管理職として活躍するのかを、データで明らかにすることができた。

事業部門独自の人事施策にもデータ活用が広がった。

目的/課題

ジェイテクトは、軸受メーカーの光洋精工と工作機械メーカーの豊田工機が合併し、2006年に発足した会社です。ステアリング、駆動、軸受、工作機械・メカトロなどの多様な領域でナンバーワン製品・オンリーワン技術を保有しているグローバルメーカーですが、グローバル企業としての組織基盤や体制が整っていませんでした。自動車関連事業を始めとして各事業ともグローバル競争は激化しており、事業をリードする強い経営人材の発掘育成が喫緊の課題でした。

一方で、これまでの管理職登用は各評価実績を中心に登用しており、「複雑化する社会のニーズに応え、事業をリードする管理職として相応しい資質を持っているか」という点を踏まえた登用ができていないという課題がありました。

導入/経緯

「管理職としての資質」を測定するアセスメントツールの選定にあたって、予測妥当性の高さやグローバル対応(多言語で実施可能、世界中の比較データを持つこと)、育成施策への展開の容易さなどの観点で検討がなされました。グローバル対応ができる海外のアセスメント会社も検討した上で、アセスメントツールの品質の高さと日本での活用支援体制が整っているという点からSHLのアセスメントツール「タレントセントラル(知的能力検査Verify、パーソナリティ検査OPQ32、モチベーション検査MQ)」が選ばれました。

登用審査の導入前に、現管理職に対してタレントセントラルを実施し、第一線で活躍している人材の特性をデータで明らかにしました。全社共通の価値観「ジェイテクトウェイ」との対応関係も整理した上で、管理職の人材要件定義を行いました。

アセスメント結果から自社独自の管理職適性得点を算出し、各事業部門に共有することで、登用検討に客観的なポテンシャル情報を組み込む事ができるようになりました。

成果

事業部門に関わらずジェイテクトの将来を担う管理職の人材要件を明確化でき、科学的手法を用いた測定の仕組みを構築できたことが成果でした。この取り組みをきっかけに、これまで目的毎に異なっていた新卒採用から人材育成に関わる全てのアセスメントツールを一本化しました。これにより、各人事施策で比較可能なデータを入手・蓄積することができ、横断的にタレントマネジメントを改善していくことが可能となりました。

また、各事業部門で独自に行っている人材育成施策にもSHLのアセスメントが活用されるようになり、人材データの活用が活発になったのも大きな成果の一つです。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

感覚的な判断が支配する人事の世界に、科学的な目線を導入する第一歩。

「面接員の主観・評価傾向」をデータで可視化する三井物産の取り組みを紹介します。

※本取材は2020年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

三井物産株式会社

金属資源、エネルギー、ヘルスケアなどの分野における多種多様な商品販売と各種事業の展開

卸売業

5,676名 (連結従業員数45,624名)(2020年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方

清水 英明 様

三井物産株式会社

人事総務部人事企画室 マネージャー

インタビューの要約

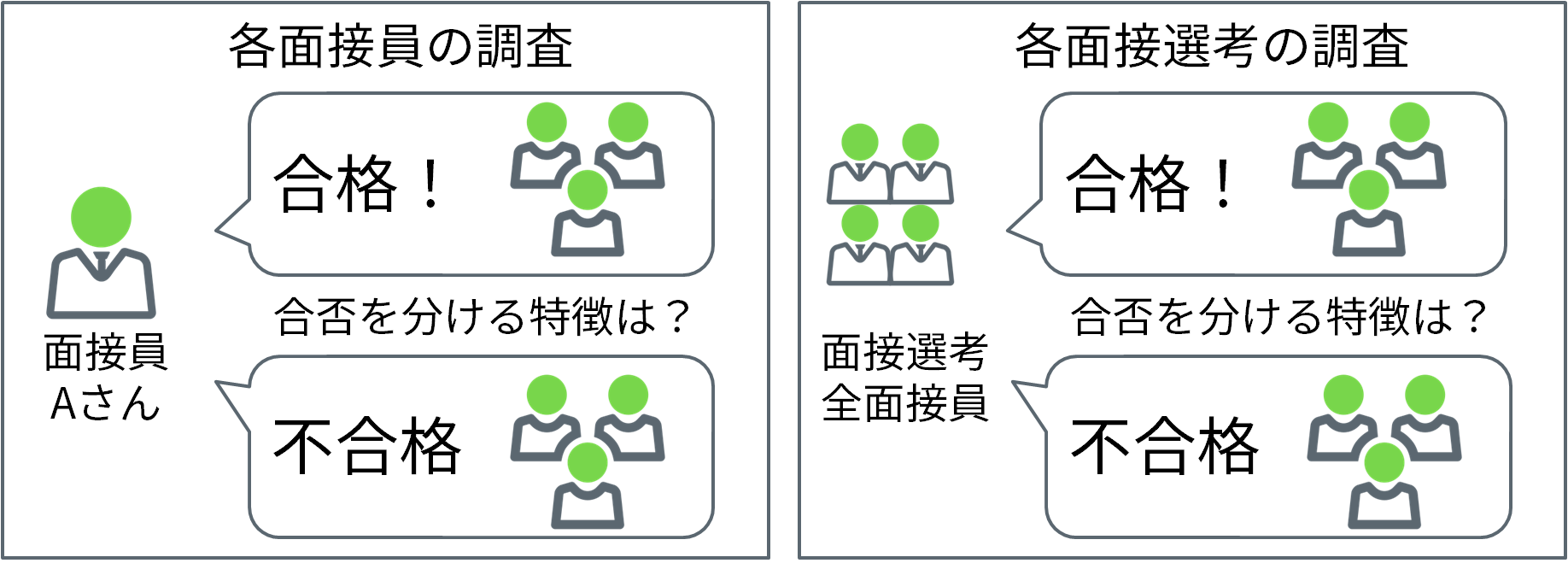

主観的な面接評価に対する課題意識があり、面接員の「評価の目線」を科学的・定量的に可視化することに挑戦した。

学生と面接員へのアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を行い、面接員の評価傾向を分析した結果、面接員ごとに固有の評価傾向(評価のクセ)が浮き彫りになった。

適切な評価を行えるように面接員トレーニングを拡充し、面接手法の改善に成功。

今後の目標は、「人事にデータを使う」ということを、人事総務部の施策に浸透していくこと。数字や明確な根拠に基づく、科学的なタレントマネジメントを推進していきたい。

「なぜ合格?なぜ不合格?」科学的じゃない採用の世界に危機感。

私は大学で農学を勉強しており、大学卒業後、青年海外協力隊としてアフリカで果樹栽培指導員として活動し、その後、大学院でアフリカの農家に関する調査研究をしました。三井物産に入社し、食料部門のチョコレート原料などのトレーディング、シンガポール駐在時の戦略企画業務、再び食料部門の乳製品のトレーディング・事業投資などに従事していました。学生向けのインターンシップに現場社員の立場として協力したことが契機となり、当時の採用担当の室長から「人事総務部に来て採用を担当しないか」というお声がけをもらい・・、といった流れで人事に異動してきたという経緯です。

人事に来て初めての採用面接を終えた夏。採用って“科学じゃない”なぁと思いました。この学生はなぜ合格?なぜ不合格?これって科学的に説明できるのだろうか、何に基づいて判断しているのだろうかと。人事の世界は感覚的に判断している部分が多く、面接員の主観に基づいて意思決定されるところに危機感を持ちました。ちょうどその時、前任者が進めていた日本エス・エイチ・エルのパーソナリティ検査OPQによる人材可視化プロジェクトを引き継いだので、彼の蓄積してきた知見をどうにか使えないだろうかという気持ちもありました。

まずは面接員へのトレーニングが必要と考え、研修内容を作りこんでやってみたはいいものの、結果としては従来の傾向に変化はありませんでした。2年目の採用面接でも、私のモヤモヤは残りました。

面接員の「主観」は数字にできる!採用から科学的人事への第一歩。

このままじゃいけないと思っていた矢先、日本エス・エイチ・エルからある分析事例についてのダイレクトメールを受け取りました。その分析というのは、面接員の評価傾向をOPQで定量化・可視化するというもの。「これ、使える!」とスイッチが入りました。どのように面接員の評価傾向を可視化するのかを尋ね、自分で分析してみたところ、面接員の主観や評価傾向が明らかになり、これはすごいことになりそうだと思いました。まずはインターンシップに参加する学生を選ぶ面接で試してみました。面接参加者のOPQの各因子得点と面接評価点を分析してみると、予想通り面接員毎の「主観」の傾向が出たので本格的に動き出しました。

この取り組みに日本エス・エイチ・エルのアセスメントを用いたのには、いくつかの理由があります。日本エス・エイチ・エルの主催する勉強会に頻繁に参加していたこと、グローバル展開していること、継続的に面接員トレーニングを依頼していたこと。また、重要なのは相手の価値につながるかどうか、こちらが何を売りたいかではなく、相手が何を求めているかが第一、という私自身が営業時代に大事にしていた価値観を言葉にせずともわかってくれる。それが日本エス・エイチ・エルに色々と相談している理由です。

三井物産に必要な人材を採用する、集中的な面接員トレーニングに成功。

面接員の分析によって得られた結果は2つあります。一つは、面接員個々の評価の可視化。それぞれの面接員がどのような学生を合格にする傾向があったか。言わば個々の主観の数値化です。もうひとつは、三井物産の面接全体の評価傾向の可視化。全面接員の評価を通じて、どのような学生を合格にする傾向にあったかです。これらは面接評価点とパーソナリティ検査OPQの各因子得点との相関関係を分析することで検証できました。

最初にこの傾向をつかんだので、インターンシップ選考の時に構造化面接を導入し、着目すべきパーソナリティ因子について深堀をする設計にしました。その結果、評価傾向の波形が、意図した通りに変化しました。つまり、面接員の評価傾向は数字にできるし、面接の設計によってある程度コントロールできる、ということです。

そこで当社の求める人材はどういう人材か、求める人材を選抜するためにどのような面接を行うべきかを再検討し、面接員トレーニングを作り直しました。まずは当社社員として必ず必要となる、ある一つの側面に焦点をあてて1次面接をしようと面接員に説明しました。加えて面接員に過去3年分の自分の面接評価傾向を見せ、自分の主観の傾向や見逃しがちな点について意識づけし、本選考を実施しました。その結果、願った通りの結果となりました。

もう一つの企みは、データに基づく人事施策への意識醸成。

私にはもう一つの企みがありました。「人事に数字を使う」という意識を、現場社員である面接員や人事総務部全体に醸成することです。こういった取組が、数字や明確な根拠に基づく科学的なタレントマネジメントをするべきだという意識醸成につながる第一歩にしたいと思っていました。面接員が普段仕事をする現場でもそういう考え方が浸透するのは大事なことですよね。人事施策はデータに基づいて行うものだという雰囲気を作るつもりでやっていました。

今後のタレントマネジメントの進め方についてですが、まずは各自が脳内に持っている、人に対する印象や記憶を、できるだけ客観データに変換して蓄積していきます。あるポストの候補者を探そうというとき、上司の直感だけで「あいつだ」と決めてしまうと、情報範囲が限定的になってしまう。頭の中の情報を客観的なデータとしてアウトプットして、そのデータを使いながら配置を検討すべきです。候補者として世界各国で採用された人が同じように並び、比較され、よりポストに見合った人が配置される、そういうタレントマネジメントが理想です。

頭の中の情報をアウトプットすることは今回の分析と繋がっています。主観的な面接評価傾向を客観的な数値に置き換え、より良い方向へ最適化していく、そういった取組をグローバルタレントマネジメントでも実現したいですね。

今、私は次世代の人事総務システムプロジェクトを担当しています。このプロジェクトには国内の人事給与システム再構築とグローバルタレントマネジメントという二つの柱があります。これまでは日本で採用された社員が中心だった人材情報の可視化を海外で採用された人材にも拡げ、その人材データをもって適材適所を検討できるようにプロジェクトを進めています。ちなみに、グローバルタレントマネジメントについての問題意識はシンガポール駐在時の経験によって形成されました。現地で採用された優秀な社員は三井物産でのキャリアに限界を感じていました。これでは本当の適材適所ではないですよね。また、会社が今後目指す方向であるグローバルマーケットにおいては、多様な人材のポテンシャルを最大限に活用する必要があります。今はまだこれらを推し進める仕組みが十分とは言えません。

グローバルタレントマネジメントに関する日本エス・エイチ・エルへの期待として、人材アセスメントにおいて蓄積するデータ・分析手法・結果の活用について、ぜひアドバイスが欲しいですね。

次世代の人事・総務システムプロジェクト・二つの柱

- 国内の人事給与システムの再構築

- グローバルタレントマネジメント

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング2課 課長

横山 武史

清水さんから面接員の評価傾向の可視化について話をいただいた際、私は評価傾向をとらえた後、その結果をどのように具体的な選考に活用するかが重要ですと申し上げました。すると、データそのものを選考に用いるのではなく面接員の評価を適切な方向に導く指標としてデータを活用できるのではないかとおっしゃいました。そうであればと、私はOPQの分析方法と注意点をお伝えし、今まで当社が行ってきた面接員ごとの評価傾向分析や面接評価構造分析の事例を紹介しました。もちろん分析業務を当社でお受けすることもできましたが、清水さんがご自身でデータを扱うほうが仮説検証を素早く繰り返すことができると思いましたし、清水さんもそれを希望されていました。その後の分析は順調に進み、分析結果を面接員のトレーニングに活用したいというご要望をいただきました。

分析結果を面接員の評価改善につなげる清水さんのアイデアを具現化する面接員トレーニング開発に携わらせていただけたのは我々にとって有意義な経験でした。どうもありがとうございました。

現在進行中のグローバルタレントマネジメントにおいてもSHLグループの知見と情報を駆使してお力になりたいと考えております。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連する導入事例

次代を担う人財を計画的に育成する。サッポロビールの経営人財育成。

「新しい楽しさ・豊かさを お客様に発見していただけるモノ造りを」を経営理念とするサッポロビール。

変革を推進する経営リーダーを継続的に生み出す人財育成の仕組みづくりに取り組みました。

※本取材は2023年8月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

サッポロビール株式会社

ビール・発泡酒・新ジャンル・ワイン・焼酎などの製造販売、洋酒の販売、他

食料品

約2,400名(2023年5月)

インタビューを受けていただいた方

小林 志野 様 小山 祐介 様

サッポロビール株式会社

人事部 キャリア形成支援グループ グループリーダー 兼 サッポロホールディングス株式会社 人事部 (写真右)

サッポロビール株式会社 人事部 キャリア形成支援グループ 兼 キャリアサポーター (写真左)

インタビューの要約

人事制度改革に伴い、サクセッションプランへの課題意識が高まり、サッポログループ内で先駆けて仕組みづくりに着手。

将来の経営者に求める要件を明確化し、次の経営者候補を対象にアセスメントを実施。

結果のフィードバックから、戦略的配置、社外研修への派遣、継続的な1on1によって対象者を育成。

今後も継続的な改善を行い、グループにも展開していく。

次世代の経営人財候補を育成するサクセッションプランを構築する。

私達は、人事部キャリア形成支援グループに所属し、人財育成やキャリア開発の支援がミッションです。サッポロビールの行動規範である「自分のキャリアは自分で切り拓く」という人財育成ビジョンにそって、経営人財育成に取り組んでいます。

2020年の人事制度改訂により、支援型のマネジメントをキーワードとする様々な施策を開始しました。その1つ、「人財育成会議」では、半期に1回各部署の役職者が一堂に会して、メンバー一人ひとりの強みや育成課題を話し合い、育成方針を決めています。従来、各事業会社の社長に経営リーダー候補を年に一度確認していましたが、組織としての体系的な育成施策はなく、経営全体で共有することもほぼありませんでした。変化の激しい時代、次世代の経営人財候補にも「人財育成会議」と同様の取り組みが必要という課題意識が高まり、将来的にはサッポログループ全体での取り組みも視野に、まずはサッポロビールにおいて経営人財育成の仕組みづくりに着手しました。

要件定義とアセスメントの実施により、コンピテンシーポテンシャルを可視化。

具体的には、8つのステップで実施しました。ステップ1は全体構想の検討。年2回の経営人財育成会議を軸とし、対象層を喫緊の課題である次の経営者候補としました。会議体の委員長を社長、委員長代行を人事担当役員、事務局を人事部長、人事グループリーダー、キャリア形成支援グループリーダーが担当します。当時の人事担当役員はサクセッションプランへの課題意識が強く、この取り組みを強く牽引してくれました。

ステップ2は人財要件の策定。経営人財に求める要件の明確化のため、役員全員で他社事例やSHLから提供された情報などをもとに様々な議論をしました。最終的にサッポロホールディングスで既に策定されていた経営人財に求められる6 要件を採用しました。数年前に作成されていますが、検討の結果、有効な要件であると判断しました。

ステップ3は選抜プロセスの策定。まず候補者案を人事部で作成し、役員一人ひとりと個別に検討を行い、第一回目の経営人財育成会議で共有し、最終的な候補者を決定しました。

ステップ4はアセスメント実施。ステップ3で決定した候補者に対し、SHLのタレントセントラルでパーソナリティ検査とモチベーション検査を実施しました。外部アセスメント導入の目的は、2つ。1つ目は候補者の自己理解促進です。これまで社内の指標のみだった評価指標から、世間の同等職務レベルのデータと客観的に比較することで、より成長を支援できると考えました。2つ目は経営や人事が、候補者の顕在化されていない行動特性やモチベーション傾向を把握し、より適切な配置・育成・登用に繋げることでした。SHLコンピテンシーと当社の経営人財要件との紐づけも行い、アセスメント結果からコンピテンシーの可視化ができるようになりました。

本人に育成計画をフィードバック。成長を促すために異動や外部研修を実施。

ステップ5はフィードバック。各役員から、アセスメント結果と経営人財育成会議内で話された各候補者の育成計画を本人にフィードバックしました。以降は経営人財会議の合間に定期的に1on1を実施して、継続的な成長支援をしています。フィードバック実施にあたり、日本エス・エイチ・エルに依頼して事前に役員向けのフィードバック研修も行いました。アセスメント結果をよく理解するために、役員も全員アセスメントを受検しています。

ステップ6は戦略的異動。経営人財育成会議では、候補者を育成するための経験や配置案が話題に出てきます。異動は別のセクションが担当していますが、定期異動では前年の経営人財育成会議の内容を踏まえた、大胆な異動が行われたと感じました。

ステップ7は外部研修派遣。ステップ6の戦略的配置とほぼ同時並行に行いました。経営人財育成会議で議論し、必要と判断した人には、適切なプログラムを選定して研修に派遣しています。

最後のステップ8は対象者層の拡大です。初回である2021年は次の経営者候補を対象に1年間実施してきましたが、2022年は次の次の経営者候補を対象とすることにしました。2年目はステップ3からのサイクルを、もう1回転行いました。

今年で3年目ですが、今後もこの年間サイクルを確実に回し改善していくことが重要だと感じています。また、次の経営者の計画的な育成はサッポログループの共通課題ですので、サッポロビールの取り組みで上手く行っている部分を他の事業会社に役立てていただけるように、協力していきたいと考えています。

エス・エイチ・エルのコンサルタントには、当社の要望を聞きながらいろいろなご提案をしていただきました。ウェビナーを通じた他社情報の提供や、個別の情報交換会のセッティングなど様々な面でのサポートもありがたかったです。グループ企業への横展開や新入社員のオンボーディングなど、新たな始まった取り組みも引き続きご支援いただきたいと思います。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

清水 智昭

今回のお取り組みはサクセッションプランニングを新たにスタートされる企業様にとってガイドラインとなる好例です。会議体の発足からアセスメントフィードバックの一連のプロセスに加え、実際の異動配置や研修派遣など具体的な施策が展開された点は特筆すべきポイントです。重要なのは「ボードメンバーの巻き込み」と「人財に関する対話機会の創出」です。会社のボードメンバーが自部門の管轄を越えて、次世代を担う人財をどのように創出していくか対話することが、施策実施までのプロセスにおいてキーポイントであったと感じています。次世代リーダーの戦略的な発掘/育成は多くの企業様での喫緊の課題であると思います。手始めに、一度膝をつきあわせて「次の担い手」を話し合う。すると自然とそれがサクセッションプランニングの入り口になるのではないでしょうか。

おすすめのセミナー・イベント情報