関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

サクセッションプランに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

1988年に日本語版がリリースされてから、様々なテストバッテリーに組み込まれ、数多くのリポートが開発されました。今では日本の採用テストとして定着しています。

この質問紙がどのように日本に導入されたのか、当時の採用テストを取り巻く環境や日本企業のニーズ含めご紹介いたします。 まずは人事テストからはじめましょう。

人事テストの原則

人事テストとは、企業が自らの人事目的で利用するテストを言います。採用選考や従業員の選抜、能力開発などで利用されます。この人事テストを開発するにあたっていくつかの原則があります。

公平性を追求すること。受検者に対して公正で公平な測定を行うために細心の注意が必要です。人事テストが実施される場面の多くは受検者の人生がかかっている重要な場面ですから。

科学性を追求すること。人事テストの開発は科学的手法を用いなければいけません。心理学、行動科学などの学問的成果を背景に一定以上の信頼性と妥当性の根拠を持ち、その開発プロセスは合理性と透明性を確保する必要があります。

個人の人格を尊重すること。不当な差別とならないことはもとより、テスト実施に伴う情報管理、プライバシー保護が必須です。

OPQの日本語版開発が計画された1980年代の日本には、人事(採用)テストにおけるこのような原則は明文化されていませんでした。

能力テストと性格テスト

1980年代の半ば、当社創業者の清水佑三氏は新しい人事テスト事業を開始すべく、労働省(現在の厚生労働省)で適性テストを担当する専門官に人事テストに関する見解をたずねました。その専門官によれば、人事テストは能力テストと性格テストに分類でき、適切な能力テストは採用選考での利用に差支えはない。能力テストの測定対象ははっきりしており、様々な情報を扱う総合職において言語や数理の能力と職務成果との関連は合理的に説明できる。しかし、性格テストについては慎重な検討が必要との指摘を受けました。そこで指摘されたのは三つの疑問です。一つ目は性格を統計的測定量として取り扱うことができるか。二つ目は性格が変化するとしたら長期雇用を前提とする日本企業にとって将来の活躍を予測できるか。三つ目は性格テストの得点にスクリーニングの根拠となる妥当性があるか。

排除の思想

また、当時使われていた性格テストの中には、病理学に基づき精神的な面での社会的不適応に関心を持っていたものもあり、このようなテストを採用場面で用いることはテスト事業者だけでなく、利用する企業側にも責任が問われるべきとの指摘もありました。そこで問題視されたのは次の二つです。

一つは、性格を分類する基準として精神病理を用いること。本来は医師が患者の依頼に基づいて行うことを企業の人事部が採用という強い立場で行うことの問題です。二つには、性格テストを使いたいとする考えの中に「排除の思想」があること。一般の健康な人に対して精神的不適応の確率を調べ、その人を排除しようという考え方の問題です。

二つの重要な原則

この話を聞いた清水氏は新しい人事テストを作るにあたって二つの原理原則をおきました。一つは、テストが仕事の成否との関連についてのみ興味を持っていること。もう一つは、不適応の予測値を出して排除するのではなく、適応する予測値を出して登用することに興味をもつものであること。 これらの原理原則に基づいて清水氏が世界中のテストを調べ見出したのが、英国SHLのテストでした。オキュペイショナル・パーソナリティ

SHLにはサビル博士が作ったオキュペイショナル・パーソナリティという基本的な性格モデルがありました。このモデルは広範な職務行動を捉えるために英国で開発されました。開発者のサビル博士は企業の中にある仕事を研究し、その仕事ぶりの違いを検出する要因としてパーソナリティを調べるというアプローチをとりました。まさに仕事の成否にのみ関心を持つ性格モデルなのです。また、サビル博士はモデルづくりに際して汎文化性(特定の文化からの影響を受けにくい性質)を強く意識していました。SHLが創業からわずか10年で世界30か国まで広がった理由は、サビル博士の汎文化性を実証したいという強い情熱のおかげかもしれません。

もうおわかりかもしれませんが、このモデルに基づいて開発されたパーソナリティ検査がOPQ(Occupational Personality Questionnaires)です。

OPQの性格モデルはあらゆる国、文化、組織、役割、職務などに対応できるよう設計されています。ある仕事を進める上で求められる行動がわかったら、その行動のために有利に働くパーソナリティ因子を確認することで仕事とパーソナリティとの適合度を捉えることができます。あくまでもある仕事に対するある個人のパーソナリティ上の適合度を予測するものであり、そこに精神的不適応者を排除する意図は全くありません。仮にある仕事に対してある人のパーソナリティが適合しなかったとしても、それはその仕事だったからであって、別の仕事であれば適合するという適材適所の考え方に基づいているのです。

マネジメント資質とマネジメント・ビヘイビア

OPQは30項目のオキュペイショナル・パーソナリティを測定し、様々な職務に対する適合度を予測します。これは新しい人事テストのために清水氏が掲げた原理原則ですので、当社にとっては理想的なテストを日本に導入できたことになります。しかしながら、当時も今も日本企業の新卒採用では職務に定めのない総合職採用が一般的です。当時、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長し、世界を席巻していた日本企業には、この日本型雇用に対する疑問の余地は一切ありません。せっかく仕事とパーソナリティとの関連を見出す新しい人事テストを作っても、ジョブローテーションで様々な仕事に従事する人を採用する日本企業には使い勝手の良くないテストになってしまいます。そこで、OPQの日本語版では新しい一つの尺度と、既に英国で運用されていた新しいモデルが導入されました。

新しい尺度は「マネジメント資質」です。この尺度は日本企業の部長職に対する大規模な妥当性研究によって開発された尺度です。日本で部長職として活躍している人材のパーソナリティ研究によって導かれました。日本企業の総合職として経営幹部まで上り詰める人の特徴を一つの尺度で表現しています。

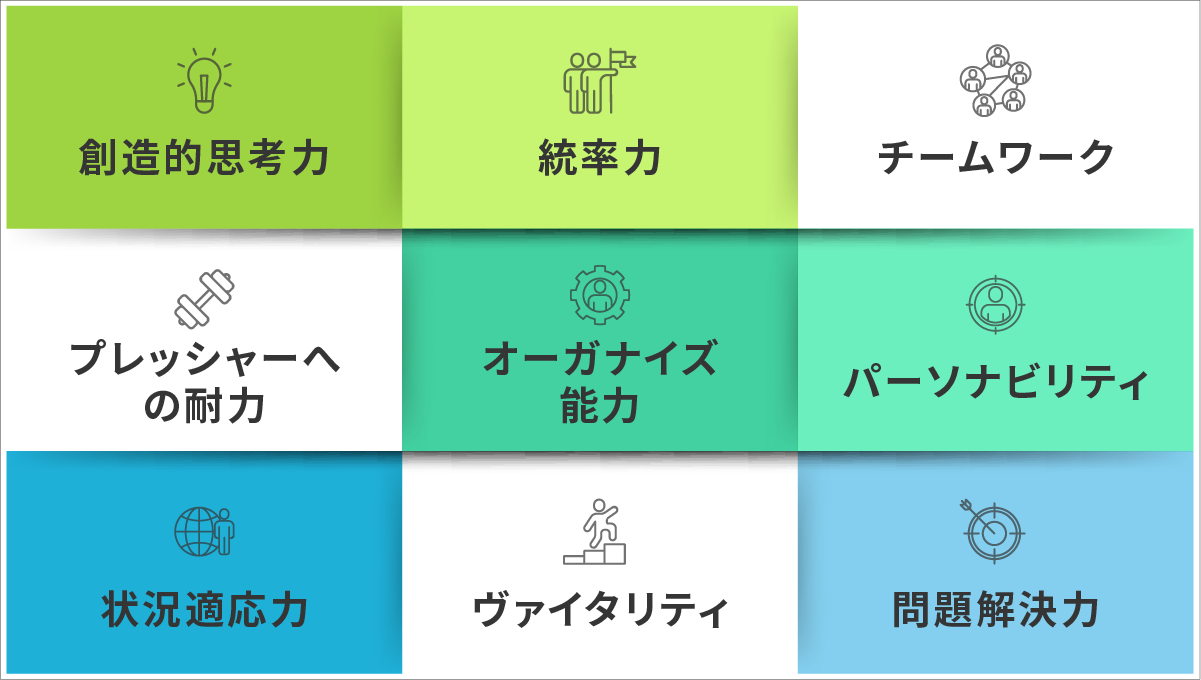

新しいモデルは9項目の「マネジメント・ビヘイビア」です。マネジメント・ビヘイビアとはSHLが開発した企業活動を行う時に必要な能力要素です。現在のマネジメント・コンピテンシーに置き換えられるものです。このモデルは世界共通のモデルですが、当時の総合職採用においても採用基準として違和感なく扱えるものでした。

マネジメント・ビヘイビアの定義 一部抜粋

- 創造的思考力 新しいものの見方ができる。新しいコンセプトを作り出す能力がある。

- 統率力 スタッフの動きに注意を払い、自分からコミットし、スタッフにやる気を起こさせることができる。

- チームワーク チームにうまく溶け込める。人と摩擦を起こさずに物事を処理できる。他人との接触やコミュニケーションに自信を持っている。

- プレッシャーへの耐力 仕事上かかってくるプレッシャーを自分の中で上手に扱うことができる。感情に支配されない。

- オーガナイズ能力 仕事を進める上で計画を立てたり、人を配置したりすることがうまい。問題を予見する能力がある。

- パーソナビリティ 人に対して良い印象を与え、過度な防衛心を起こさせない。他人の人格を傷つけたり、人に無理を強いたりしない。

- 状況適応力 違った状況のもとでは違った行動をとらねばならないことをよく知っている。自分がとった行動が客観的に見て適切かどうか、眺めることができる。

- ヴァイタリティ 体力、気力に優れている。強い競争心を持ち、プロジェクトが与えられれば必ず成功させようと考える。

- 問題解決力 易しい問題よりも難しい問題の方を好む。筋の通ったものの見方ができる。問題にぶつかった時に解決に向けて合理的に推論できる。

おわりに

このようにOPQ日本語版はリリースされました。その後、数多くの日本企業で妥当性研究がなされ、様々な業種、階層、職種において職務パフォーマンスとの相関が確認されました。今日のOPQがあるのはご利用企業様のおかげです。会社を代表してご利用企業の皆様には心より御礼申し上げます。どうもありがとうございます。今後も日本産業界の発展のためOPQの改善と活用技術の開発を進めて参ります。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

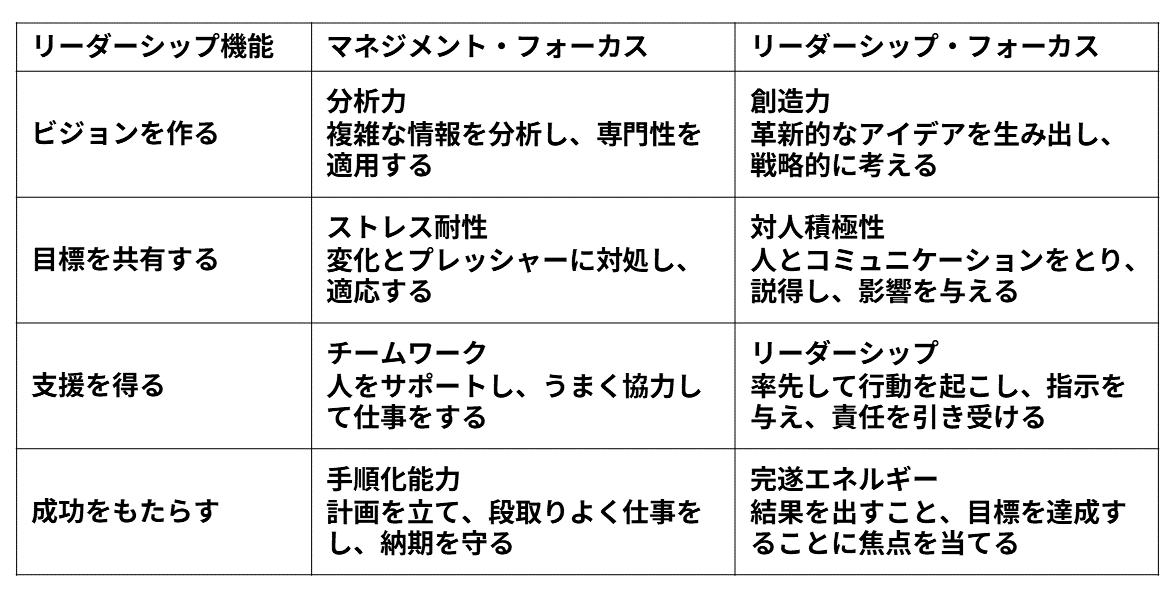

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

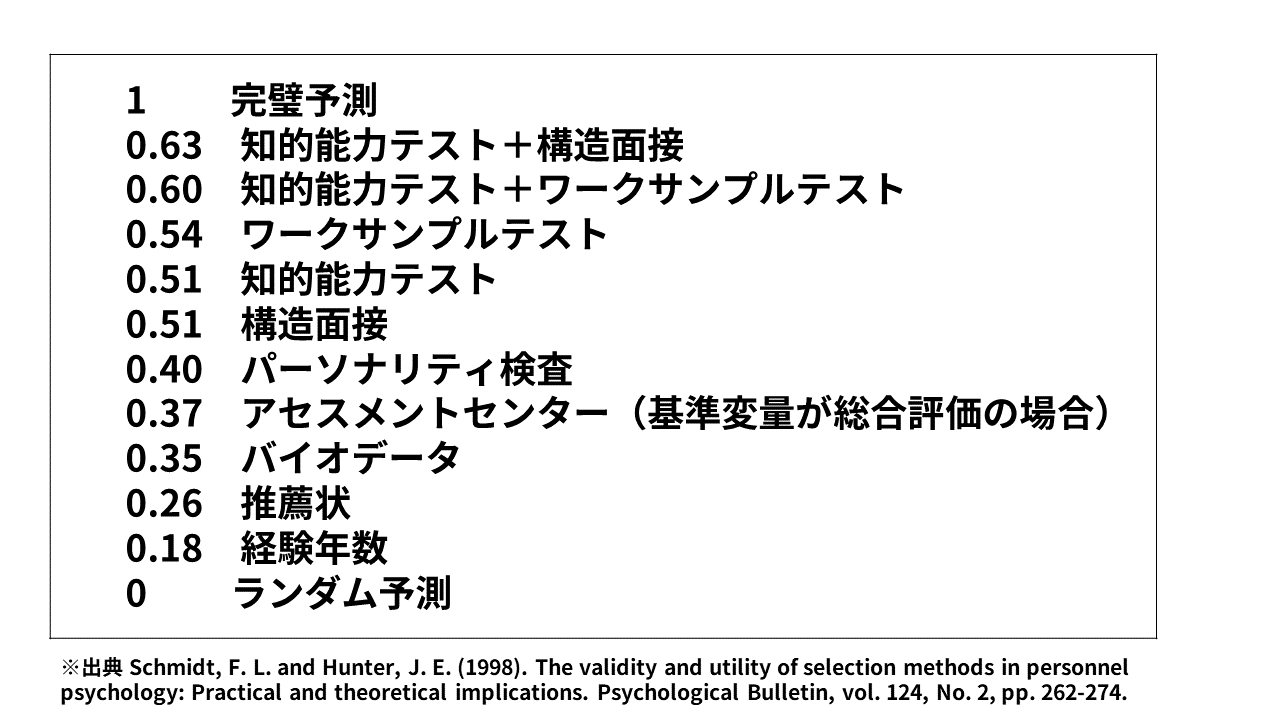

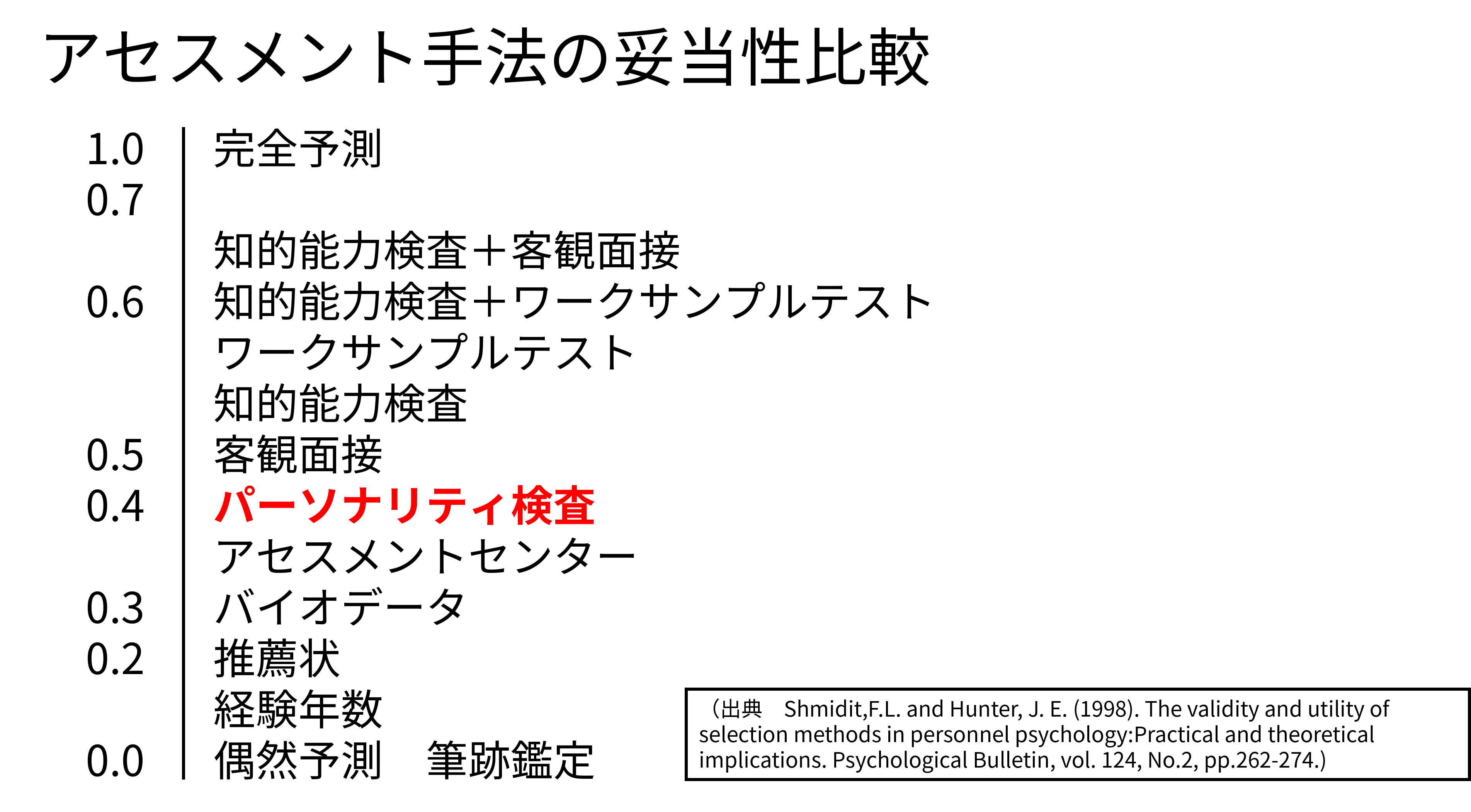

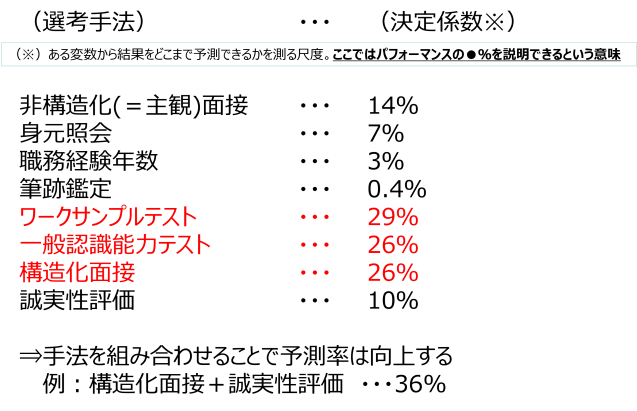

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。

動かす人をどのように決めるのか

人事異動や人材登用の際、どのように人を選んでいますか。当社は従業員100人の小さな会社なので対象ポストに適した候補者を数人思い浮かべ、上司や同僚に話を聞き、本人と話し合って意思決定します。これは経験と勘による主観的なやり方です。

小規模企業、環境や職務の変化が少ない状況であればこれでもいいかもしれませんが、変化の激しいビジネス環境、新組織や新職務において、経験と勘だけの主観的な判断では到底太刀打ちできません。DX人材の採用育成や次世代リーダープログラムの候補者選抜が難しいというお悩みはまさにこのことを物語っています。

では、どのようにすれば今日の激しい環境変化に適応した意思決定ができるのでしょうか。

三つの選抜基準

SHLグループが提唱する人材選抜の基準は三つあります。実績、コンピテンシー、ポテンシャルです。実績

実績とは職務成果、ジョブパフォーマンスのことです。営業職であれば売上や利益、マーケティング職であればコンバージョンなどがこれにあたります。定量的にとらえられる成果を定義することが重要です。今までの職務で優れた実績を上げているかどうかを選抜基準とする考え方は、合理的かつ納得感もあります。

コンピテンシー

コンピテンシーとは成果を生み出すために発揮されたよい行動のことです。コンピテンシーの構成要素は能力、スキル、知識、意欲、価値観、行動などが含まれます。コンピテンシーには再現性がありますので、新しいポストに求められるコンピテンシーを現職で発揮している人は、異動後も同様に発揮できると考えられます。

ポテンシャル

ポテンシャルは極めて重要な要素です。ポテンシャルは潜在的な能力ですので、仕事ぶりを観察しても捉えることは困難です。アセスメントにより知能、パーソナリティ、モチベーションなどを測ることでポテンシャルを予測します。

データアナリティクス

その上でデータアナリティクスによって具体的な選抜基準と選抜手法を見出していきます。人材データを分析し、パフォーマンスとの相関が強い人材要件とその人材要件を測定・評価するための最適な選抜手法を見つけるのです。データアナリティクスによる妥当な選抜基準と適切な選抜手法を使って、客観的に可能性の高い候補者集団を作り出し、そのうえで人の主観(経験と勘)を働かせ意思決定すれば、妥当性に加えて被評価者の納得性も高めることができます。

目的変数と説明変数

人材データを分析する際に、何を用いて何を予測したいかを決めることが重要です。予測したいものを目的変数と呼びます。例えば、業績、退職、エンゲージメントスコア、職務適合度、チーム適合度、上司適合度などです。アセスメントを使ったデータ分析においては、職務別、職位別の業績を目的変数とすることが一般的です。次は何によって予測するかを決めます。予測したいものの原因になっているものを説明変数といいます。説明変数は三つの選抜基準から検討します。実績としては、業績、評価、職務経験、保有資格、受講した研修、学歴、社外活動、勤怠など。コンピテンシーとしては、コンピテンシー評価、行動評価、360度評価、スキルテスト、専門知識テストなど。ポテンシャルとしては、パーソナリティ検査、知能検査、意欲検査、その他心理検査、シミュレーション演習(グループ討議、プレゼンテーテーション、ファクトファインディング、ロールプレイ、イントレイ)、面接、アセスメントセンターなどのアセスメント結果を用います。

アセスメント手法の妥当性

ポテンシャル予測のためのアセスメント手法には様々なものがあります。以下に掲載したアセスメント手法の妥当性比較表はアセスメントがその後のジョブパフォーマンスをどれだけ予測できるか説明したものです。最も予測力が高いのは知能検査と客観面接の組み合わせです。これはよく採用選考で使われる方法です。単体のアセスメントで妥当性が高いのはワークサンプルテストです。これはグーグルがやっていることで有名になりました。ワークサンプルテストはテストの作成と採点に手間がかかります。知能検査もよい手法です。しかし、測定領域が知能に限られてしまう点が弱点です。次は客観面接です。幅広く情報が取れる優れた手法ですが、面接官ごとに評価がばらつくこと、手間がかかることがネックです。

これらの手法と比べて、パーソナリティ検査は妥当性が高く、デメリットの少ない方法です。

ポテンシャル予測にパーソナリティ検査を使うメリット

パーソナリティ検査をポテンシャルアセスメントとしてお薦めする理由は三つあります。1.単体のアセスメントとして予測力が高い。

パーソナリティ検査の各因子得点と職務評価との相関は、一般的に相関係数0.2~0.4程度です。この場合、決定係数は0.04~0.16となり、パーソナリティ検査は職務評価のばらつきの約1割を説明できることになります。

2.実施の費用が安い。

当社のパーソナリティ検査OPQ30の価格は一人当たり2,500円から6,000円。オンライン受検では管理者が不要で、24時間365日いつでも受検でき、所要時間は約20分です。

3.測定領域が広く様々な職務遂行能力を網羅していること。

パーソナリティ検査OPQ30は、人との関係に関する9項目、考え方に関する11項目、感情・エネルギーに関する10項目の合計30項目を測定しています。この30項目の組み合わせにより、様々なポテンシャルを予測できます。例えば、60項目以上のコンピテンシー、30項目以上の職務適性、20項目以上の対人コミュニケーション、30項目以上のストレッサーとストレスコーピングなどがあります。

科学的な人材選抜

データアナリティクスによって適切な人材要件(実績、コンピテンシー、ポテンシャル)を定義し、適切な方法で収集された人材データ(実績評価、コンピテンシー評価、アセスメントによるポテンシャル評価)によって、客観的に候補人材を選抜することが科学的な人材選抜です。特にこれからは過去の事実である実績とコンピテンシーよりも、未来を予測するポテンシャルの重要性が益々高まります。VUCA時代においては、パーソナリティ検査を用いて全社員のポテンシャルを効率的に捉え、ポテンシャルに基づくタレントマネジメントを行うことが企業の競争優位性を高めていくことにつながります。 ピープルアナリティクスが注目され、人や組織をデータで把握しようとする動きは勢いを増すばかりです。以前から人事アセスメントは、人材採用や人材の把握において重要な役割を果たしており、様々なアセスメント手法が研究・開発されてきました。

本コラムでは、質問紙法の検査、360度評価、アセスメントセンターという3つのアセスメント手法を比較して、目的によって適切なアセスメントを選ぶためのコツをお伝えします。

質問紙法の適性検査

質問紙法の検査は受検者が自己申告によって自分自身の特徴を評価する手法で、様々な特徴の測定が可能です。その中でもビジネス場面においては業績との関連が見られやすいパーソナリティ測定が最もポピュラーです。この手法の最大のメリットはコストパフォーマンスが高いことです。1名あたり数千円程度で実施でき、数十分の質問紙に本人が回答するだけで、かなり広範な情報が得られます。したがって、従業員全体の特徴を大規模に調査したい場合によく用いられます。

また本人が回答しているため、結果をフィードバックした時の納得感が高い点も質問紙法の特長です。近年では、キャリア開発を目的とした面談を導入する企業が増えており、面談前や最中に自己理解を促進する情報として測定結果を活用するケースも多くなっています。 本人の潜在的な強み・弱みや、経験したことがない職務に対する活躍可能性が予測できるというメリットもあります。

一方で、質問紙法の検査結果は単なる受検者の自己認識であるため、その結果だけで能力の高低を断定することはできません。したがって、幅広い集団から能力の高い候補者群をリストアップするためには活用できますが、その中で1人を選ぶ時には別のアセスメント手法を用いる必要があります。

360度評価

360度評価は、被評価者の周囲の人(上司、同僚、部下など)が被評価者の業務上の行動を評価する手法です。被評価者について様々な立場の人が評価する事により、一面的ではない評価結果が得られます。この手法は、大きく2つのメリットがあります。

まず実際の業務上の行動を観察できる人が評価した結果のため、本人に行動改善を促しやすいという点です。特に複雑な能力発揮が求められている経営層、マネージャー層の育成施策として、評価結果を活用するケースが多く見受けられます。

もう1点は、個人のバイアスを排除できる点です。上司が付ける行動評価(プロセス評価)を人事考課に取り入れている企業が、その評価の補正をするために活用するケースです。この場合、直属の上司評価のみでは浮き彫りにならなかった被評価者の能力開発課題を360度評価によって明らかにできます。

様々なメリットが感じられる360度評価手法ですが、実施にあたり検討しなければならない課題も多く存在します。

まず、現場の負担が増える点です。仮に1,000名の管理職を対象に行う事を想定し、平均10名の評価者を設定した場合を考えると1名当たりの評価時間が15分でも2,500時間必要です。当然、事前の説明や事後のフィードバックも必要ですので、全体としてかなりコストのかかる評価手法であると言えます。したがって、目的を明確にして、対象を絞って実施することが求められます。

次に360度評価プロジェクトの運営にはかなりの専門性が必要であるという点です。評価項目は実際の職務に関連したものでないとフィードバックしても効果は半減してしまいます。また評価項目が妥当であっても、質問項目が適切でないと適切に評価することはできません。簡単なアンケートのように見えますが、実施する際には緻密に設計しないと効果が半減するどころか、誤った評価結果を基に判断してしまう等のリスクがあります。

最後に、発揮が求められていない評価項目は評価できないという点です。360度評価は、あくまでも職場での行動を基に評価されるため、役割上求められていない能力については評価根拠が不明になり、評価ができないか主観的な評価結果になる可能性があります。まだ経験していない上位ポジションや職種における活躍予測を行う為のデータとしては、参考程度に留まるでしょう。

アセスメントセンター

アセスメントセンターはグループ討議やロールプレイ演習など複数のシミュレーション演習、面接、質問紙の検査、知的能力検査などを組み合わせて実施し、受検者の実際の行動証拠を収集し、専門の訓練を受けたアセッサーが客観的に評価する手法です。職務経験の有無に関わらず評価したい能力の行動証拠を収集できる点がアセスメントセンター最大の利点です。また受検者全員に対して同一の条件で演習を実施するため、公平性が担保されています。これらの特徴からアセスメントセンターは経営人材や管理職などの選抜によく用いられます。また、これらの人材の能力開発でも活用されます。

一方で複数の演習を実施し、多面的に行動証拠を収集するため、1名当たり少なくとも半日から2日程度の時間がかかります。また多くの人手と時間をかけて行うアセスメントセンターは1名あたりの実施費用が数十万円になります。この点からも、幅広い層に実施する手法ではなく、組織戦略上の重要ポジションに絞って実施することが一般的です。

おわりに

前述の通り、それぞれのアセスメント手法はそれぞれの特徴があり、目的や対象者、評価基準に応じた使い分けが必要です。本日ご紹介したアセスメント手法についてご関心がある方は無料のダウンロード資料をご覧ください。 ビジネス環境が激しく変化し、多様な働き方の推進が求められる中で、マネジャーには「組織を率いて成果を出す能力」が求められます。以前にも経営層・管理職のパーソナリティ傾向については、以下のコラムでお伝えいたしました。

コラム 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

パーソナリティとはその人が「よく取る行動」や「好む行動スタイル」のことで、それをもとにマネジャーとしてのポテンシャルを予測できますが、マネジャーに必要な能力のレベルやスキルを測定しているものではありません。

本コラムでは、マネジャーに求められる情報整理能力と問題分析能力を測定するアセスメントツール「決裁箱」についてご紹介いたします。

インバスケット演習とは

「決裁箱」をご理解いただくために、まずはインバスケット演習についてご説明します。インバスケット演習とは未決済箱に入った模擬書類に対して一定時間内に検討し、適切な決断を下していくシミュレーション演習です。

1953年にアメリカ海軍大学の教育効果測定を目的に開発され、その後ビジネス場面で応用されました。元来のインバスケット演習は、仕事場面でよく起こる不測の事態の主人公となり、与えられた時間内に、的確に高い精度で職務をこなす訓練します。この訓練を行うことで、人命救助や敵の襲撃など、非常事態において迅速に的確に判断・行動する力を身に付けることができます。

ビジネスの現場では、業務の高度化、複雑化を背景に、膨大な情報をテーマ別に整理し、解決すべき案件を見分け、優先順位をつけながら合理的な判断を下していく能力が重要となったことで、インバスケット演習のニーズが高まりました。

インバスケット演習では、受検者に対して実際の業務で取り扱うような書類やメール、データなどを与え、複数の課題(業務上発生する問題を解決するための模擬課題)を与えます。受検者は与えられた情報を用いて、制限時間内に課題を遂行します。課題にはデータに基づく分析や意思決定、資料作成などがあります。

インバスケット演習の評価・採点は専門の訓練を受けたアセッサーが行います。受検者が作成した資料を特定の基準に従って評価・採点します。

「決裁箱」とは

「決裁箱」は従来のインバスケット演習が持つ運営上の弱点を補うために開発しました。今までのインバスケット演習は、限られた専門アセッサーが評価・採点を行うため、コスト負担が大きく、結果が出るまで時間がかかりました。この問題を回避するために、顧客が社内のアセッサーで評価・採点を実施すると、アセッサースキルの標準化が難しく、評価が主観的になってしまう危険性がありました。

これらの問題解決のため弊社は2001年に機械採点可能なインバスケットテスト「決裁箱」を開発しました。

「決裁箱」は、マークシートで実施するインバスケット演習で、受検者は役割(ある部署のマネジャー代理など)に応じて決裁課題が与えられます。短時間で大量の未決裁資料を読み込み、それぞれの決裁案件やトラブルに優先順位をつけ、「誰に」「どの案件を」「どのような方法で」任せるかを判断していきます。

「決裁箱」は、マネジメント能力における「情報処理」「計画」「分析」能力を測定するアセスメントです。実際の管理職の業務を再現したテストであるため、知識を測定する試験よりも業務遂行能力を予測する妥当性が高くなります。

また、マークシート形式のため、採点者による評価のバラつきがなく、通常のマークシートテストと同じ日数で結果を納品することが可能です。

「決裁箱」の測定能力

「決裁箱」は、マネジメント業務に求められる下記の能力を測定します。整理:限られた時間内で資料全体に目を通し、情報を整理し関連づける能力。問題解決案の作成に関連すると思われる主要な要素を押さえる能力。

計画:限られた情報をもとに、現実的かつ有効な行動計画を立てる能力。

分析:情報の意味をよく理解し、その情報を適切に位置づけて、課題解決に必要な推理、推論を行う能力。合理性のある判断を下す能力。

データ処理:与えられている数値やデータを用いて、求められている計算処理を迅速かつ正確に行う能力。

事業変化が不透明な情勢において、マネジャーに求められる役割は大きくなる一方です。

ぜひ管理職への登用試験の際に一度、妥当性の高いアセスメントを用いて、マネジャーとしての要件を満たしているかを確認してみませんか。

参考資料:

堀 博美・今泉 緑(2009)客観採点式インバスケットテストの開発と妥当性 産業・組織心理学会 第25回

https://www.shl.co.jp/info/news/pic_paper_2009-25/ 経済のグローバル化やDX、コンプライアンス強化などの事業環境の変化に加えて、働き方改革やダイバーシティへの対応など、管理職の業務はますます高度化・複雑化しています。管理職への役割期待が変化するとともに、管理職に必要な能力も変化しているといえるでしょう。 今回のコラムでは、管理職登用に利用できるアセスメントツールについてご紹介致します。

管理職コンピテンシーの発揮可能性を予測する「万華鏡30」

「万華鏡30」は30項目のパーソナリティ因子を測定し、職務を遂行する上で求められるマネジメントコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。管理職としての潜在的な強み・弱みを確認することはもちろん、管理職の役割に求められる行動と万華鏡30の結果のギャップについて面接で確認することで、登用後のリスクヘッジを行うことも可能です。

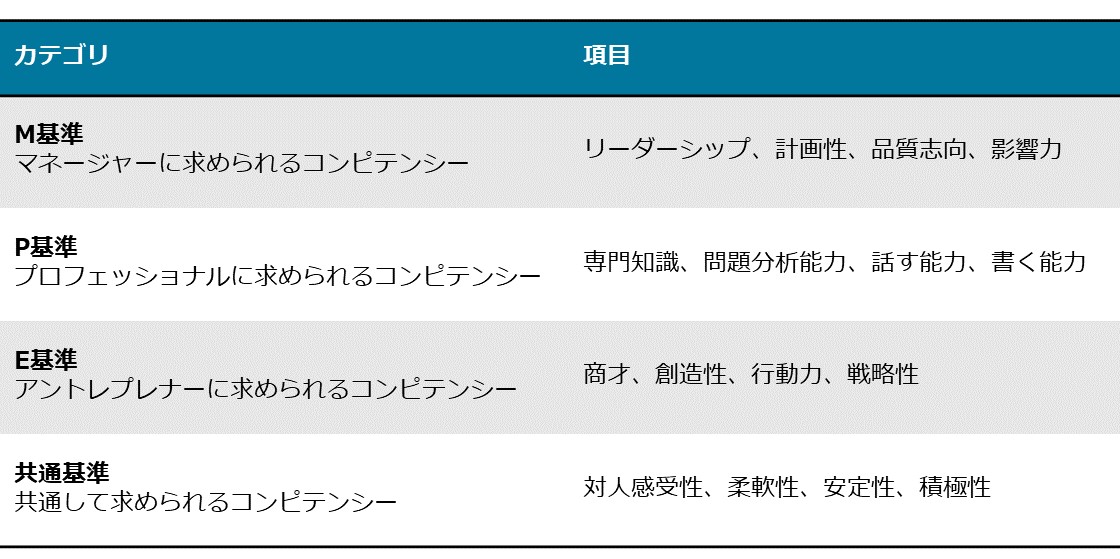

以下2種類のコンピテンシーモデル(IMC、PMC)の各項目得点を算出します。

IMC(Inventory of Management Competencies)

4カテゴリ16項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。マネジメント職タイプを判断する際に用いられます。

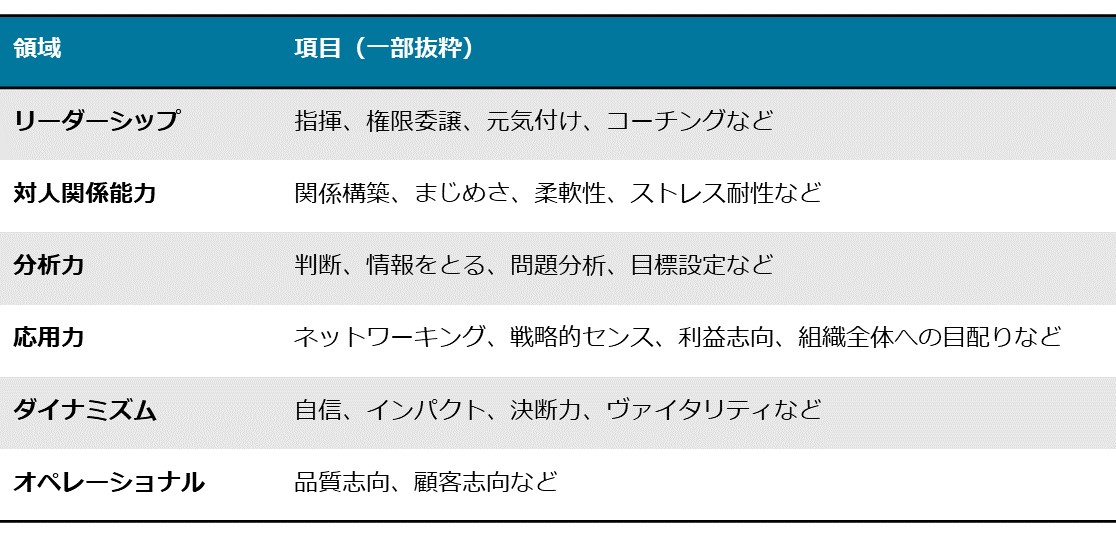

PMC(Perspectives on Management Competencies)

6領域36項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。個人の特徴を詳細に把握する際に用いられます。

管理職に求められる判断力を測定する「羅針盤」

マネジメント場面における状況判断能力を測定するオンラインアセスメントツールです。管理職は職場の状況に応じて頻繁に決定を下さなければなりません。先例のないことや行動手順の決まってないことも数多くあります。 受検者には、難しい判断が迫られる16個の職務状況について合計100個の問題対処案が提示され、それぞれの問題対処案の適切度を評価してもらいます。実際のマネジメント場面を模した状況判断シミュレーションから、管理職に必要な判断力と、判断力を行使する際によく用いるマネジメント・スタイルを測定します。

・判断力

野心的で楽観的な判断をする一方で、慎重に現実を見極めることを忘れない、状況判断能力を測定します。

・マネジメント・スタイル

6つのマネジメント・スタイル項目の得点を算出します。各項目の得点は対になるマネジメント・スタイルのどちらの傾向が強いかを表します。

・迅速な決断 対 関係重視

・実務管理 対 イメージ形成

・意欲形成 対 事実認識

・変化志向 対 達成執着

・市場感覚 対 安定堅実

・問題分析 対 体力気力

仕事や役割によって求められるマネジメント・スタイルは異なるため、自社の管理職に求められるスタイルと照らし合わせて、管理職としての適性を確認します。

管理職の業務遂行能力を測定する「決裁箱」

管理職としての業務遂行能力を測定する、イントレイ演習形式のマークシートテストです。受検者には架空の会社のマネージャーの役割が与えられ、手紙・メモ・会社情報などを含む 「資料ファイル(=未決箱)」を短時間で読み込み、判断・決裁をしていきます。複雑な業務シミュレーションを通して、仕事場面に即した情報処理能力と問題分析能力を測定します。

知識や経験の有無ではなく、「自分の頭で情報を消化し、推理、推論して問題を解決する能力」を測定しています。

最後に

管理職を取り巻く環境の変化をふまえて、これからの管理職に必要な能力要件をあらためて定義し、その要件にあわせたアセスメントの実施をご検討いただくきっかけになれば幸いです。ご興味のある方は、こちらから資料をご請求ください。 Googleアメリカ本社では優れた人材の採用のために、さまざまな検証を行い、自社の採用をブラッシュアップしました。

それらのプロセスや成果は、ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』に記されています。

内容は、昨今日本の採用市場でトレンドとなってきている「構造化面接」をはじめとした、応募者の能力を客観的にとらえようとする手法についてです。

どのような根拠に基づいてこれらの手法を取り入れたのか、どのように取り入れたのかをご紹介します。

面接の結果は、最初の10秒で決まる

まずは既存の面接手法を疑うことから始まりました。面接とは時間を十分に使って、応募者の能力を引き出し、自社の求める水準に達しているか判断するべきもののはずです。

しかし、実は研究によって※1、「面接の結果は応募者が部屋に入ってから数えて最初の10秒で決まっている 」、ということが明らかになりました。

面接における11の評価項目のうち9項目において、「最初の10秒時点での評価結果」と、「最終的な評価の結果」に有意な相関関係が見られました。この現象は「確証バイアス」と呼ばれ、最初の自分の考えに確証を持つために情報収集を行ってしまう認知バイアスであると説明されています。

我々は面接において、最初の10秒の印象を確実なものとするために、残りの時間で情報収集を行っている可能性があるのです。 では、採用場面においてどのような選抜手法が効果的なのか?Googleはさらに外部の研究を探しました。

パフォーマンスの予測力の高い選抜手法はどれ?

Googleでは、活躍できる人を見抜くことができる手法を「効果的」な選抜手法であると定義しています。では、どのような選抜手法が、入社後のパフォーマンスをよりよく見極められるのでしょうか?

ここで、次の研究※2を引用します。

応募者の選抜における19の異なる評価手法が、パフォーマンスをどこまで予測できるか、という85年にわたるメタ分析を行った研究です。

結果は以下の通りです。なお、「決定係数」とは、特定の説明変数から従属変数をどの程度予測できるかを測る指標のことで、ここでは「パフォーマンスの何%を説明できるか」を指しています。

この結果から、応募者の職務能力を予測するための最善の方法はワークサンプルテストであるということがわかります。

続いて、一般認識能力テスト、構造化面接の予測力が高くなっています。

ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接とは?

「ワークサンプルテスト」とは、採用された場合に担当する職務に似た仕事のサンプルを応募者に与え、そのパフォーマンスを評価する手法です。例えばGoogleでは、応募者に実際にコーディングをしてもらいます。

また、ある指示を実行するためのアルゴリズムを説明させるなどして、実際にプログラマーに求められる能力を確認しています。

次に予測力の高い「一般認識能力テスト」とは、採用場面でよく用いられる適性検査における知的能力検査です。

そして、それに並んで予測力が高いのが「構造化面接」です。

「客観面接」「コンピテンシー面接」などとも呼ばれる手法で、ある特定の能力の有無を、あらかじめ用意した質問群によって掘り下げてヒアリングする手法です。

例えばGoogleでは、チームワークに関する能力を測りたいときには「あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。」と質問します。

その後は応募者の回答に合わせて、その人のミッション、行動した理由、チームメンバーの反応などをヒアリングします。

リーダーシップについてヒアリングしたい場合には、「目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください」と質問し、続けて応募者のおかれた状況、タスク、アクション、結果を確認していくのです。

さらに手法を組み合わせることで、予測力は向上します。

Googleではこれらの結果をもとに、応募者の選抜において、ワークサンプルテスト・一般認識能力テスト・構造化面接を行い、加えて自社へのカルチャーマッチを確認するという方法を用いています。

最後に

Googleで取り入れている選抜手法について簡単に解説しました。また、こうした採用活動の合理化は、日本企業においてもすぐに実践できます。

一つずつ、自社に取り入れられそうな手法から、ぜひ取り組んでみてください。

参考文献:ラズロ・ボック著(2015)『WORK RULES!』(鬼澤忍/矢羽野薫訳)東洋経済新報社

※1 2000年、トレド大学でのトリシア・プリケット、ネハ・ガダ=ジェイン、フランク・ベルニエリ教授による共同研究

※2 1998年、フランク・シュミットとジョン・ハンターの研究