関連する導入事例

関連するコラム

リーダー育成に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

キャリア自律への7つのヒント

具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。- 内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。

- 専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。

- ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。

- 現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。

- スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。

- 適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。

- 前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。

組織として、人事としてできること

これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、パーソナリティ、価値観、モチベーションリソースなど、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は1on1のフィードバックですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。

部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。

また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。

おわりに

日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

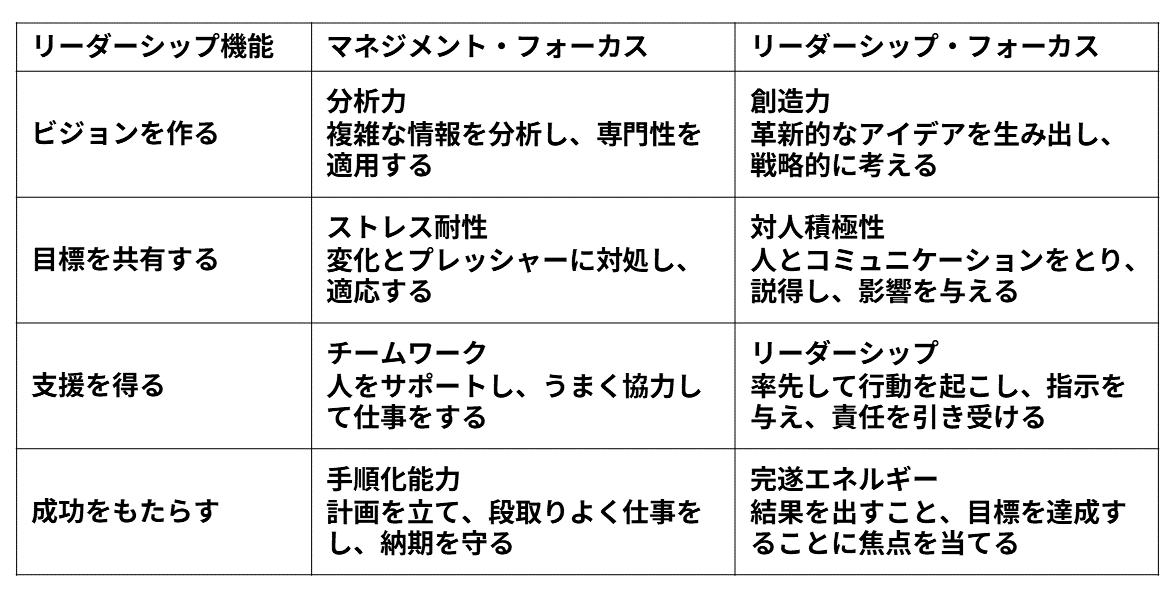

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

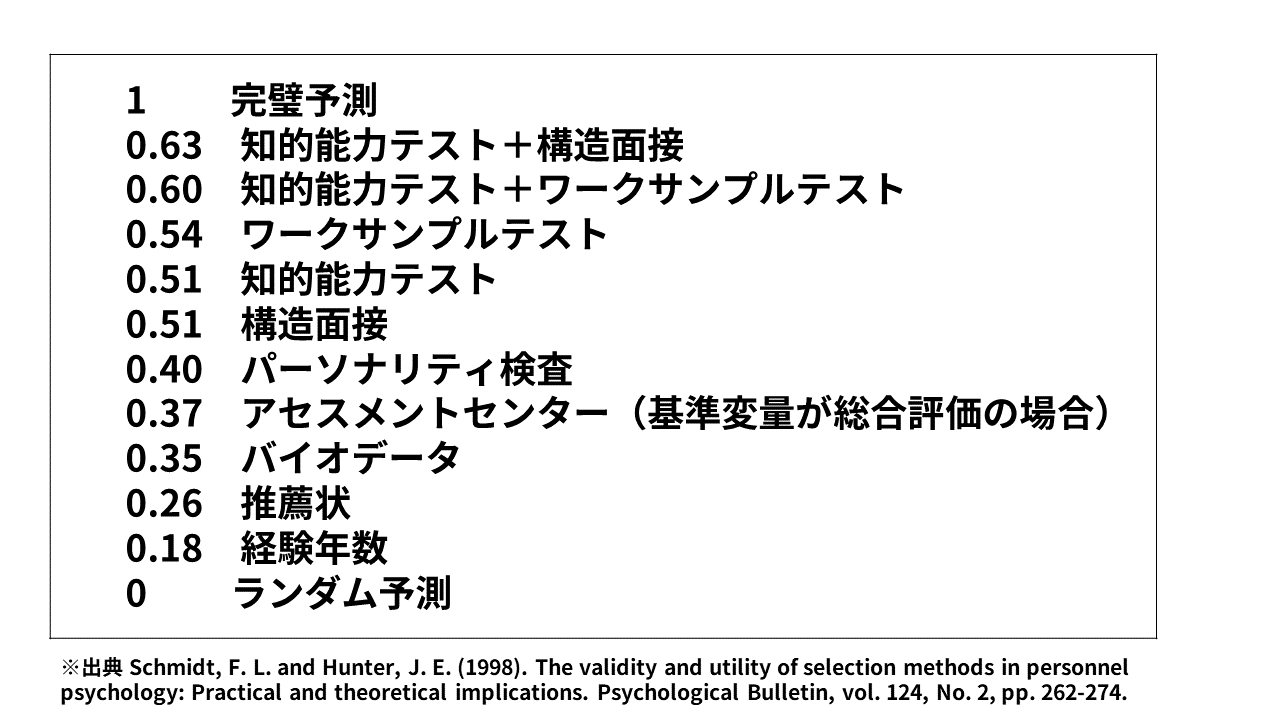

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。 ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。

オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。はじめに

研修に参加した際に、隣の席の人のことをよく知らないまま、緊張した様子で研修に取り組み、消化不良な部分が残ってしまったという経験はありますか?通常、研修の本編に入る前に導入部分でなんらかのアイスブレイクが行われることが多くあります。参加者同士の簡単な自己紹介、研修に対する意気込みなどを個々に発表することで互いの共通点を見つけ、会話のきっかけを提供することが多くあります。

上記のようなアイスブレイクが行われない研修だと、どこかよそよそしい雰囲気になり、研修そのものも盛り上がりに欠けるという状況になることは珍しくありません。緊張をほぐすために、様々な工夫でアイスブレイクを行うことにより、研修への積極的な参加を促進できます。

アイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」

例えば、A4の紙を用意して、できるだけ高いタワーを作るといったペーパータワーのようなワークもアイスブレイクの一つといえるでしょう。初対面の人たち同士が集まった際に共通点を見つけ出し、緊張をほぐすことでリラックスした雰囲気が醸成され、自由な発言が飛び出すケースが多くあります。当社ではアイスブレイクゲームツール「めくる×わかる」という商品を開発・販売しています。「なんだ、ゲームか」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、アセスメントサービスを提供している当社ならではの特徴が盛り込まれたツールです。

このツールを使うことで参加者各自の自己理解と、参加者同士の親睦を深めることができます。自己分析を行うとともに、共同演習内の参加者からの評価内容を組み合わせることで、自己理解に関するフィードバックが得られます。

「めくる×わかる」実施の流れ

「めくる×わかる」の構成と実施の流れをご紹介します。ツール構成(1セット):3~5人のグループで実施

個人演習(自己理解シート) A4 サイズ4枚複写式冊子5部

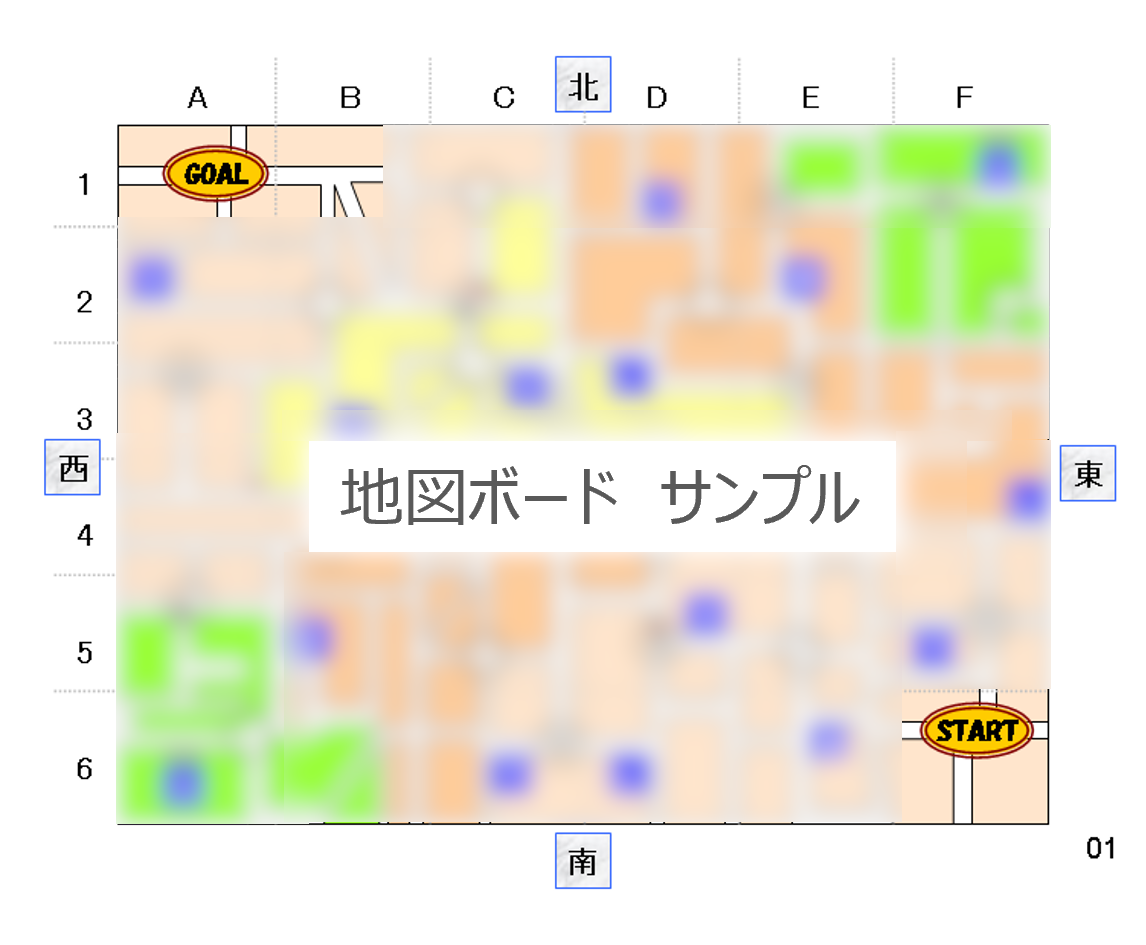

共同演習ボード(地図ボード)4枚(A3サイズ1枚A4サイズ3枚)

1.個人演習:参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

↓

2.共同演習:参加者同士で謎解きボードゲームを行います。ヒントを元に地図に隠れている星を探すゲームです。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

↓

3.個人演習:ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

↓

4.フィードバック:自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます。

所要時間は1~4まで約40分です。

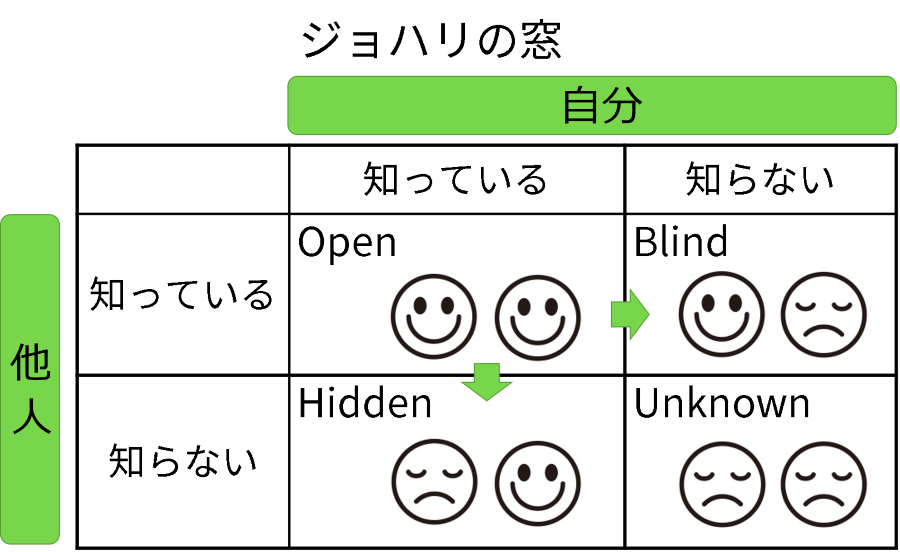

4.フィードバックがこのツールの肝になっている部分です。ジョセフとハリが考案した「ジョハリの窓」という心理学のモデルに基づいて、自己理解を深めていこうというものになっております。

・自分が分かっている自分

・自分が分かっていない自分

・他人が分かっている自分

・他人が分かっていない自分

上記の4つの軸から以下の4つに自己領域を分類するモデルです。

・開かれた窓 自分も他人も分かっている自分

・盲目の窓 自分は分かっておらず、他人が分かっている自分

・隠された窓 他人は分かっておらず、自分が分かっている自分

・未知の窓 自分も他人も分かっていない自分

おわりに

「めくる×わかる」では40分という短い時間で自分の理解も深まり、他人とのコミュニケーションの取り方も考えることができるツールです。冒頭にお伝えしたような研修開始時のアイスブレイクにも活用できるだけでなく、内定者フォローやインターンシップなど初対面同士の人が集まる場でも活用いただけます。ご興味がある方はぜひ当社までお問い合わせください。事業環境が激しく変化する中で、企業の人材育成に変化の兆しが生まれています。階層別研修に代表される一律の研修から、個々の従業員がそれぞれの立場で必要な能力を主体的に獲得しながら、業務の中で能力発揮することを促す個別化された育成への移行を多くの企業が模索しています。

背景

かつての人材開発部門は、研修体系を作ることが重要ミッションでした。全従業員に対して平等に学びの機会を提供するためです。これは企業独自のスキルやネットワーク構築を促すのに最適であり、安定的な経営環境では効果的な方法であると言えます。しかしながら、環境変化が激しく常に新しい学びが必要な昨今の状況では、予め学習内容を定義することが難しくなりました。加えて、従業員の価値観が多様化し、幹部育成を前提とする研修が機能しづらくなってきました。これが、従業員が主体的な学ぶ仕組みの構築に取り組む企業が増えた理由です。成長とは

仕事における能力の獲得が成長です。具体的には「職務経歴書に新たに書ける項目が増えている状態」とも言えます。単なる経験の振り返りによる理解ではなく、成果創出の再現性が高まっていることが重要です。

成長を促進するために必要なこと

「ローミンガーの法則」では、人の成長に役立つ要素の7割は経験、2割は薫陶、1割が研修です。経験は人の成長に大きく影響します。そして、この経験を意味あるものにするため、薫陶や研修が必要なのです。「コルブの経験学習理論」は「経験→内省→概念化(持論化)→実践」というサイクルを通じて、経験を学びに昇華する理論です。この理論においても経験を内省するステップが必要です。

成長を促進するためには、経験の振り返りと内省が重要です。1on1面談、フィードバック面談、経験棚卸しのためのワークシート活用など様々な方法がありますが、今回はパーソナリティ検査を活用する方法をご紹介します。

パーソナリティ検査を活用した内省の促し方

>パーソナリティ検査OPQのフィードバック用リポート「万華鏡30」を使った内省の手順を説明します。 万華鏡30のマネジメントコンピテンシー(PMC)を使います。PMCは企業人の職務遂行能力を網羅的に整理した36項目のコンピテンシーモデルです。 リポートにはパーソナリティから予測される各コンピテンシー発揮可能性が5段階で表示されます。高得点(4点、5点)の項目を強み、低得点(1点、2点)の項目を弱みと判断します。以下の手順は強みに着目した内省の方法です。手順①

PMCの中から高得点を抜き出し、「発揮できている強み」と「潜在的な強み」に分類します。PMCの得点はパーソナリティからの予測値ですので、高得点のものすべてが業務の中で強みとして発揮されているとは限りません。この手順を通して、自分がどのような能力を発揮してきたかを思い出す呼び水とします。

手順②

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、どんな場面でどのように発揮されたのか、過去のエピソードを書き出します。事実に基づき振り返ることがポイントです。実際にどのような行動を取り、どのような成果に繋がったのかを整理すると自分の特徴がどう成果に結びついたのかを明確に認識でき、自己理解が深まります。

手順③

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、うまく発揮できなかった場面がないかを振り返り、発揮できた時とできなかった時を比較して、発揮するためにどんな条件が必要だったかを書き出します。特に他者のサポートや組織の中での役割や権限などが重要です。強みを発揮しやすい環境要因を把握すると、どういう準備が必要か明確になり、能力発揮の再現性が高まります。

手順④

「潜在的な強み」に分類したものを眺めて、将来獲得したいコンピテンシーがあるかどうかを検討します。「潜在的な強み」は現在の職務では発揮しづらいことが多く、意識的に経験を積む必要があります。目指すキャリアを念頭に開発したい項目を選択しましょう。

自分の特徴と経験を関連付けるこの方法は、経験のみの振り返りよりも自己理解を促進します。ワークシートを用意しましたので、是非ご活用ください。