オンボーディングに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

今回は、ベルビンの8つのチームタイプの概念をご説明するとともに、OPQのデータからチームビルディングでおさえるべきポイントついて考察します。

■ベルビンのチームタイプ

1981 年にメレディス・ベルビンが行った「チームタイプ」に関する調査があります。チームタイプは後述する8つのタイプがあり、それぞれがグループ全体の成果に重要な役割を担っています。メンバーのタイプが分散しているチームのほうが、ある1つのタイプばかりのチームよりも、チームとして高い成果を上げる傾向があります。OPQでは、各チームタイプの可能性をパーソナリティから予測することが可能です。まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型実務者

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

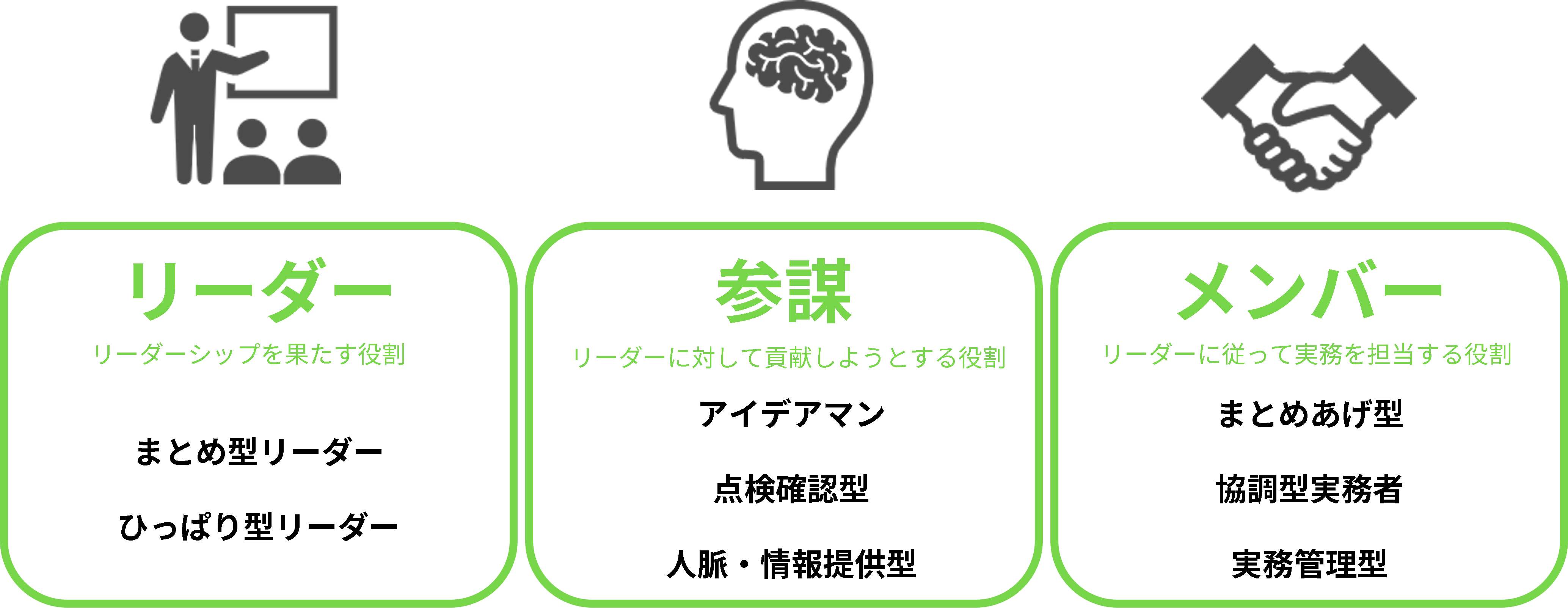

この8つのチームタイプは大きくリーダータイプ、参謀タイプ、メンバータイプの3つに大別できます。

OPQから考察するチームビルディングでおさえるべきポイント

構成メンバーが8つのタイプにきれいに分かれれば理想的ですが、現実にはそううまくはいきません。チームやプロジェクトのメンバーが8名未満であることも往々にしてあるでしょう。加えて、一人の人間がたったひとつのタイプに属するということも現実にはあまりないことです。OPQから算出するチームタイプの尺度得点を見ても、複数のタイプに該当する場合があります。当社で、OPQから算出される尺度得点の内部相関を検証したところ、以下のような傾向が見られました。正の相関があったことから

・まとめ型リーダーは人脈・情報提供型も担いやすい

・まとめあげ型は実務管理型も担いやすい

・点検確認型は実務管理型も担いやすい

※この逆も言える

負の相関があったことから

・ひっぱり型リーダーと協調型実務者は相反する

・人脈・情報提供型と点検確認型は相反する

・人脈・情報提供型とまとめあげ型は相反する

また、アイデアマンは他のタイプと比較すると、内部相関が高い尺度がありませんでした。

これらの結果をふまえて、チームメンバーの構成は以下を意識するとよいでしょう。

✓まとめ型リーダーのチームには、実務を助ける点検管理型、実務管理型を入れる

✓ひっぱり型リーダーのチームには、参謀のいずれかのタイプと協調型実務者を入れる

✓どのチームにもアイデアマンを入れる

おわりに

「チームタイプ」は分かりやすい概念ですが、タイプ分類による特徴の単純化という落とし穴があります。チームビルディングにうまく応用するには、タイプにあてはまるか否かの二択で判断するのではなく、それぞれの役割をどの程度担う可能性があるかというアプローチが重要です。OPQは、パーソナリティは個人の特性の組み合わせであるという考えに基づき開発されています。複数のチームタイプの可能性を予測したい場合は、OPQが有用ですので、チームタイプの得点を搭載する万華鏡30やOPQのオプションリポートCHXをぜひご利用ください。 「心理的安全性(psychological safety)」は、1960年代から組織研究者の間で提唱され始め、1999年に組織行動学の研究者エイミー・エドモンドソンが発表したチーム学習に関する研究や、2012年から行われたGoogle社のチーム生産性に関する研究「プロジェクト・アリストテレス」により注目を集めた概念です。本コラムでは、心理的安全性の概要と、心理的安全性を確保するためにできることをご紹介します。

心理的安全性とは

心理的安全性(psychological safety)の概念は、ワークチームの学習行動とパフォーマンスの促進要因を探索したハーバード大学のエイミー・エドモンドソンの研究で取り上げられました。ここで言及された心理的安全性とはチームレベルの概念であり、「このチームは対人関係においてリスクをとっても安全であるという信念の共有」を指します(Edmondson, 1999)。つまり、自分の言動によってチームから嫌われたり罰されたりすることはないだろう、とメンバーそれぞれが自信を持っている状態のことです。信頼と似ていますが、それ以上に、それぞれが「安心してあるがままの自分でいられる(comfortable being themselves)」ような関係性のことを指します。この研究では、チームの心理的安全性はチームの学習行動を促進し、さらにこれを媒介してチームのパフォーマンスを高めることが実証されました。

この「心理的安全性」が近年脚光を浴びたのは、Google社が行ったチームの効果性に関する研究「プロジェクト・アリストテレス」によってでした。180のチームを対象とし、ヒアリングや継続的な調査データ、メンバーの特徴やデモグラフィック変数を考慮した分析の結果、チームのパフォーマンスに最も影響を与えたのは、まさにこの心理的安全性だったのです(Googleによる調査の概要はこちら)。

心理的安全性は、なぜ必要か

さて、「心理的安全性」という概念が普及した一方、そもそもなぜ心理的安全性が必要なのか疑問に感じている方も多いでしょう。これを理解しない限り、やみくもに職場の親睦を深めようとするなど誤った施策がとられる可能性があります。心理的安全性のある職場とは、「仲の良い職場」のことではありません。「メンバーがいかなる率直な意見を述べても、排斥されたり黙殺されたりしない職場」を指します。心理的安全性は、特にチームの学習、つまりメンバーが知識を共有し、改善案を発案し、ミスや失敗から学び、新製品やサービスを開発するなど、チームが学習を繰り返して変化に適応し成長するために有効な概念です(Edmondson & Lei, 2014を参照)。したがって、もっとも心理的安全性が求められるのは、新規事業の立ち上げや新しいプロジェクトに関するチーム、最先端技術の現場で働くチームなど、VUCAの中で絶えず学習し変化する必要のあるチームといえるでしょう。これがまさに今、イノベーションを求める日本企業において心理的安全性が重要視されている理由なのです。

心理的安全性のために、多様性を認め、発揮する

さて、心理的安全性を高めるために、エドモンドソンはその著書「恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」の中で様々な方法を挙げています。リーダーの仕事としては、謙虚さを示してメンバーに意見を求めることや意見に感謝すること、挑戦や失敗を受容すること、最終目的を明確にして率直な発言を促進するよう職務を再定義することなどが挙げられています。メンバーとしては他者の意見に熱心に耳を傾け質問をすること、「自分の弱さをさらけだす」ことなどが推奨されています。これらはすべて、「多様性が存在することと、その価値を認める」ことであると言い換えられるのではないでしょうか。心理的安全性の主な障壁には、「無能と思われたり、非協力的であると思われたりすることへの不安」、いわゆる評価懸念があります。しかしVUCAの時代において、イノベーティブな課題に取り組むチームであればなおさら、誰の意見が正しく誰の意見が優れているか、どうして即座に判断できるでしょうか。多様なメンバーを抱えるチームにおいて、反対意見や慎重すぎる懸念、従来の慣例からすればリスキーな提案など、「協調的でない」意見が出ることは当然のことです。それはメンバーが心理的安全性を獲得し、自身の個性を発揮している証拠なのです。

チームや組織がいかに多様性に富んでいるか(もしくは富んでいないか)を確認したい場合、ぜひ人材可視化を行ってください。きわめて独創的なメンバー、心配性なメンバー、上昇志向の強いメンバーなど多様な個性が存在することが確認できたら、「意見は特にありません」で終わる会議に疑問を覚えるかもしれません。

引用文献・参考文献

・Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44, 350-383.

・Edmondson, A. C., & Lei, Z. (2014). Psychological safety: The history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 1, 23-43.

・恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす エイミー・C・エドモンドソン 著 野津智子 訳/村瀬俊朗 解説 英治出版 2021年発行 仕事をする上でチームが円滑に機能することはとても重要です。

チームワークの良さは、コミュニケーションの円滑さ、ビジョンや目標の共有度合い、価値観の一致度合い、気の合う程度や仲の良さなどが関係していることは言うまでもありませんが、チームワークが良いだけではよいパフォーマンスを発揮できるとは限りません。

チームのメンバーにはそれぞれの役割があり、その役割遂行の適切さが他のメンバーに影響を与え、チーム全体のパフォーマンスにつながります。つまり、チーム内の各役割に適した人でチームを作ることが肝要です。

パーソナリティ検査OPQのリポート「万華鏡30」にはチームタイプという尺度があります。この尺度は受検者がチーム内でどのような役割を担うことを好むかを予測します。本コラムではチームタイプとこの尺度の活用について述べます。

ベルビンのチームタイプ

万華鏡30はメレディス・ベルビンの提唱するチームタイプ(8項目)を尺度として持っており、OPQの回答からチーム内でどのような役割を好むかについての得点を算出します。このチームタイプは1980年代にメレディス・ベルビンが行った調査に基づくもので、ほとんどの組織に適用可能です。各タイプはチームが成果を上げるためにそれぞれ重要な役割を担っており、色々なタイプがいるチームの方が同じタイプばかりがいるチームよりも高い成果を上げる傾向があります。

8つのタイプはリーダー型、参謀型、メンバー型の3つに分類できます。リーダー型は文字通りチームのリーダー役でチームを方向付け動かす役割です。まとめ型リーダー、引っ張り型リーダーの2タイプがあります。参謀型は自らの持ち味でリーダーを支える役割です。アイデアマン、点検確認型、人脈・情報提供型の3タイプです。メンバー型は戦略を実行する役割です。まとめあげ型、協調型、実務管理型の3タイプです。

8つのチームタイプの特徴は以下の通り。

まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

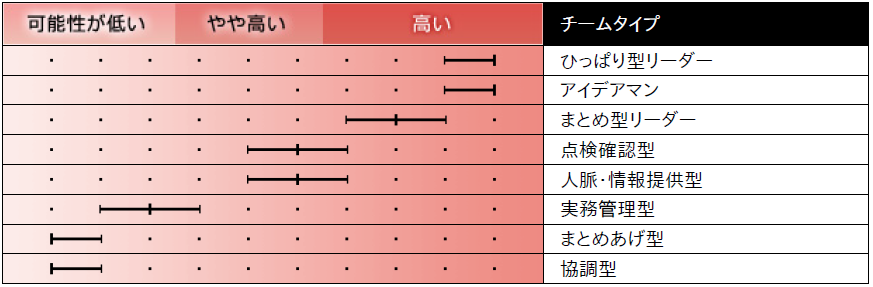

チームタイプの読み方

8つのチームタイプ尺度は標準点(10段階の偏差値)で表示されます。7点以上のものを受検者のタイプと解釈します。あるチームタイプ尺度が7点であった場合はそのタイプにあてはまる程度が比較集団における上位30%となり、そのタイプに該当すると考えられます。人によっては複数のタイプに該当する場合も、どのタイプにも該当しない場合もあります。受検者がチーム内でどのような役割を好むかについては、相対的に高得点のチームタイプを参考にして構いませんが、実際のチームにおける行動は他のメンバーがどのような人であるかに影響を受けます。職務権限や付与されている役割、職務経験、知識、スキル、人望、性格などにより、該当するチームタイプとして行動できない(しない)ことがあるのです。しかし、苦手な(低得点の)チームタイプとして行動すると多くの人はぎこちなさや不快さを感じるため、制約のない自由な環境では高得点のチームタイプとして行動します。

【結果イメージ】

チームタイプの使い方

チームタイプはチームメンバーの選抜とチームメンバー同士の相互理解に使われます。選抜では、8つのチームタイプをできるだけ多くカバーできるようにメンバーを選びます。メンバーが3人しかいない場合であってもひとりで複数のタイプに該当する人を組み合わせてできるだけ多くのチームタイプをカバーしてください。

次はメンバー同士の相互理解です。特定のチームタイプに該当する人がチーム内にいない場合やメンバーのチームタイプを相互に認識していないため各メンバーの持ち味を生かすことができていない場合には相互理解が問題解決の鍵となります。メンバーのチームタイプを知ることで問題の原因が見つかるかもしれません。例えば、ミーティングで意見がまとまらないのはリーダー型がいないから、よい解決策が出てこないのはアイデアマンがいないから、社外とのネットワークをうまく作れないのは人脈・情報提供型がいないから、チームがギスギスしているのは協調型がいないから、などです。原因がわかれば効果的な解決策を打つことができます。

バランスの悪いチーム

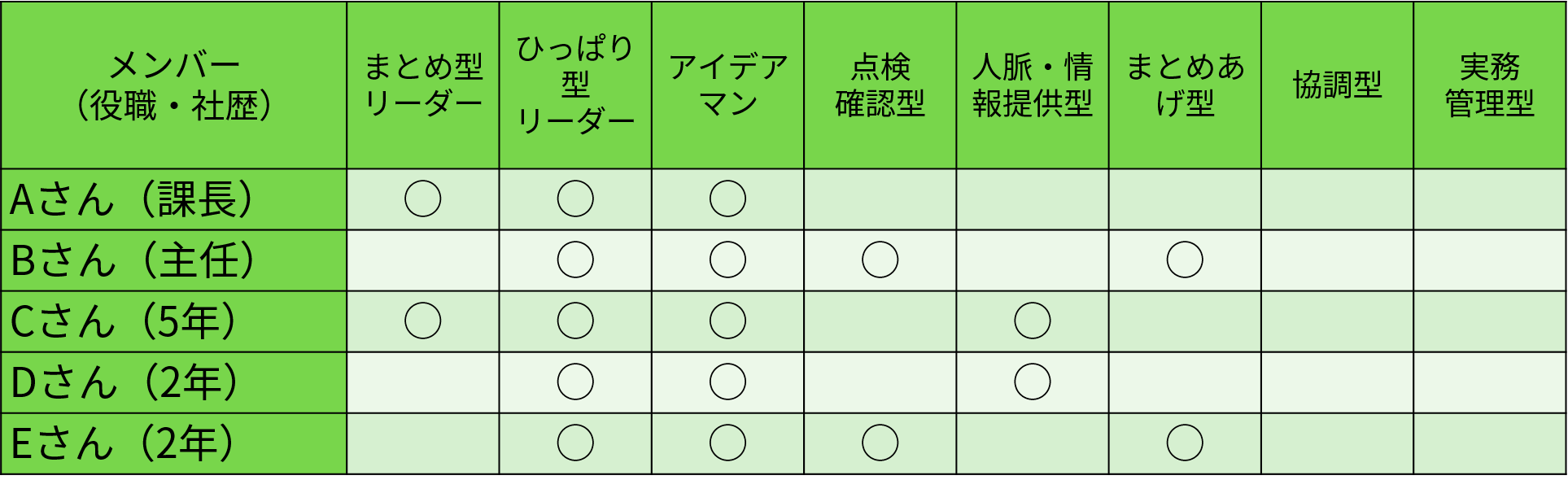

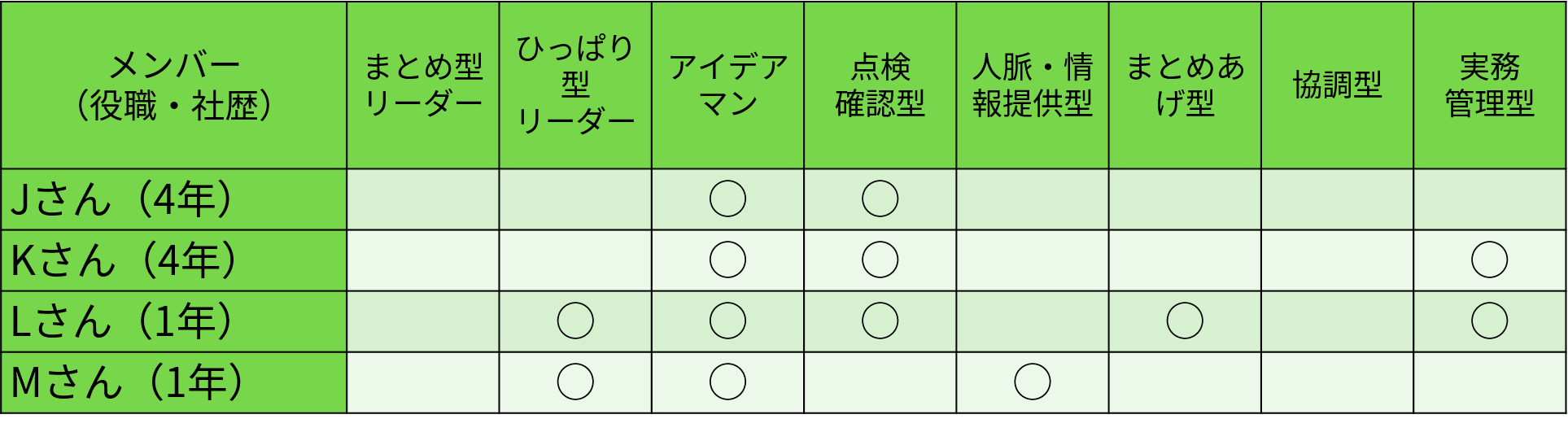

チームビルディングの原則はチームタイプを分散させることです。分散がチームパフォーマンスの向上につながるからです。では、逆にチームタイプを偏らせることでどのような問題が発生するのでしょうか。これから申し上げることは私が当社の社員研修において意図的にアンバランスなチームを作り、それらのチームが行うグループワークを観察した記録に基づきます。各メンバーのチームタイプ(万華鏡30の結果)は各表の通りです。○は高い(7点以上)に該当するチームタイプを表します。

<チーム1>

メンバーは5名。全員が引っ張り型リーダーとアイデアマンに該当し、協調型と実務管理型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・Aさんがチームの議論をリードし、Bさんが補佐役となった。

・全員が活発に議論し、他チームと比べて発言量が多かった。

・意見はまとまらずに終了した。

・チーム発表はCさんが行った。発表の際にAさんにその場で指示された。

役職上位者がリーダーと補佐役なってチームを率いるという結果になり、活発な議論がなされました。チーム課題をどのような手順で進めるかという話題がなかったのは実務管理型がいなかったことが影響しているかもしれません。リーダー役となったAさんはメンバーの意見をよく聞くまとめ型リーダーのスタイルをとったため全員が意欲的に参加し、協調型がいないことによる問題は発生しませんでした。

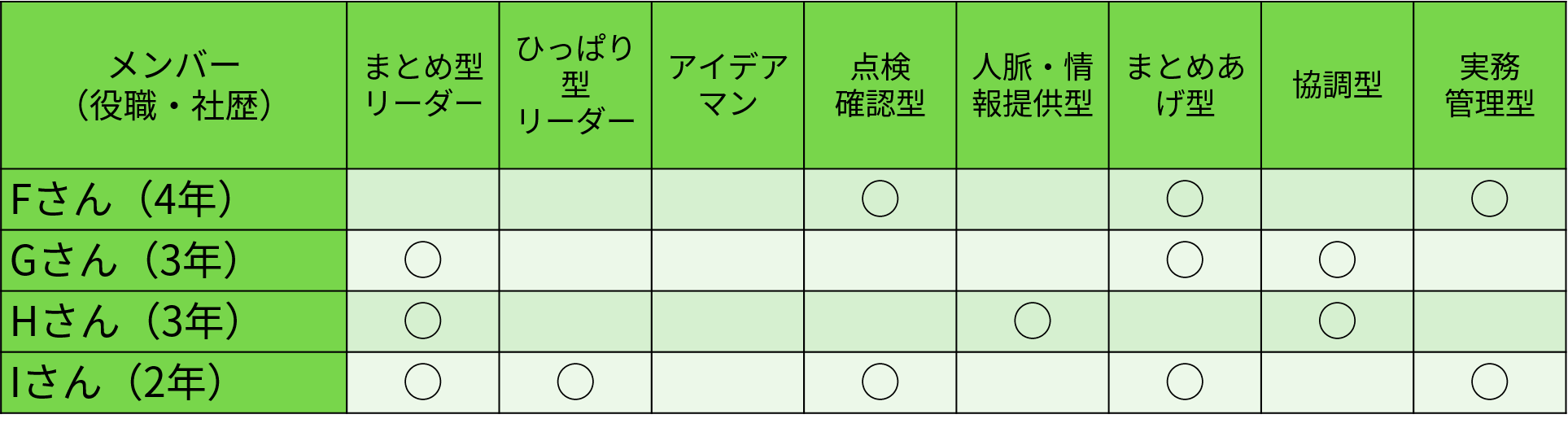

<チーム2>

メンバーは4名。アイデアマンに該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・発言が少なく議論が活性化しなかった。時折、無言になった。

・Hさんがメンバーに発言を促し、意見を集めようとした。

・Gさんが意見をまとめ、チームとしての結論を記録した。

・Iさんが他のメンバーに促されチーム発表を行った。

この研修でのチーム課題は与えられた情報に基づき架空の顧客に対する提案を作成するというものでした。課題遂行には与えられていない情報を自らの発想で補う必要があったため、アイデアマンの不在が議論を停滞させたと考えられます。

<チーム3>

メンバーは4名。全員がアイデアマンに該当し、まとめ型リーダーと協調型に該当する人はいませんでした。

以下の行動が観察されました。

・JさんとKさんが二人で議論をリードした。

・全員が活発に発言した。

・ユニークなアイデアを出す人は多かった。

・他のメンバーの意見を肯定する人は少なく、事実確認をし、評価するための発言が多かった。

・多くの意見が出たがチームの結論として意見をまとめる人はいなかった。

このチームはチームの結論に到達できませんでした。各メンバーはユニークな意見を持っていましたが、その意見をチームとして活用できなかったという印象です。まとめ型リーダーがいなかったことによるものと考えられます。全員が率直に批判的な意見を述べ、その意見を冷静に受け止める雰囲気がありました。チームの雰囲気を和ませる発言をする人はいませんでした。

おわりに

日本におけるOPQを活用したチームビルディングの取り組み事例はまだ多くはありません。世界的に普及しているベルビンのチームタイプは実用性の高いモデルですので、日本企業の皆様にもぜひ活用していただきたいと考えております。極めて複雑な人の組み合わせであるチームを改善するために少しでもアセスメントがお役に立てるよう今後も研究を進めてまいります。 日本エス・エイチ・エルでは過去数十年にわたり、あらゆる業界のクライアント企業に対し、優秀なマネジャーの行動特性の調査と妥当性検証を行ってきました。その結果は、職務適性は職種によって非常に変化に富むのに対し、職場で高い評価を受けるマネジャーの特徴は、企業規模および産業界をまたいでも、大きく変化しないというものでした。一方、近年は新規事業人材の発掘・育成・登用が注目を集めており、必然的にマネジャーの役割もチームの創造性をブーストすることが期待されると考えられます。このような場合、マネジャーにはどのようなマネジメントが望まれるでしょうか?目標達成において高く評価されてきた従来のマネジャーの特徴と、大きな違いは生まれるでしょうか?

2015年に心理的安全性の重要性を発表して注目を集めたGoogleの研究チームは、イノベーションを生むチーム作りについて、一貫したメッセージを打ち出しています。

イノベーションが生まれる職場環境をつくる:リーダーシップを示して指導する

Googleはイノベーション創造において、ビジョン共有や主体性と好奇心の奨励、リスク許容、社員同士のつながりの促進の重要性を強調するとともに、リーダーの役割の重要性にも触れています。ここでは、創造性研究者であるテレサ・アマビールの論文をもとに、マネジャーが社員の創造性を抑圧しない方法にフォーカスしています。① キャパシティだけを見て機械的に仕事を割り当てない。適材適所を考え、やりがいのある仕事を任せること。

② 目標を設定したら、あとは任せる。目標を定めずに指揮権を渡してしまったり、自分の考えに沿ったマイクロマネジメントをしてはいけない。

③ 誤った期限を設定しない。時間や費用について適切なリミットを設定すること。

④ 「なあなあの」慣れ合いのチームに迎合しない。均一的なグループは集団思考にとらわれ、創造的思考力が阻害される。

⑤ 批判的な態度を取らない。新しいアイデアに懐疑的な態度をとったり、失敗したアイデアを無視したりすると、メンバーはアイデアについて話す意欲を失う。

⑥ 自己中心的な仕事、駆け引き、ゴシップを許容しない。その代わりに、ビジョン共有の感覚や、チーム間の繋がりを活性化する。

(出典はこちら)

イノベーティブなチームのためのマネジャーは、従来と異なるか

高度な創造性を発揮するチームのマネジャーに求められる行動傾向は、従来評価される傾向にあったマネジャーの行動と比較し、構成要素とその重みづけが若干変化するかもしれません。たとえば、指揮・指導の重要性は減少・もしくは限定的となり、実利主義でないほうがよく、批判性よりもむしろ信頼する力が必要になる。トライ&エラーへの風当たりに耐えるタフさが必要になり、リスクをとって決断する力はますます重要となるかもしれません。しかし当然ながら、すべてのマネジャーにこうした特徴が求められるわけではないでしょう。変化に適応するためにチームやメンバーに多様性が求められる今、マネジャーにも役割に応じた適材適所が求められるといえます。様々な業界の中でも、IT業界はとりわけ「休職・退職が多い」というイメージが社会に浸透していると思います。私は以前ソフトウェア開発の現場におりましたのでそのイメージに近いチームを実際に見て、経験してきました。今回はそんなITの現場で、チームメンバーを支えるためのパーソナリティ検査データのご活用についてご紹介いたします。

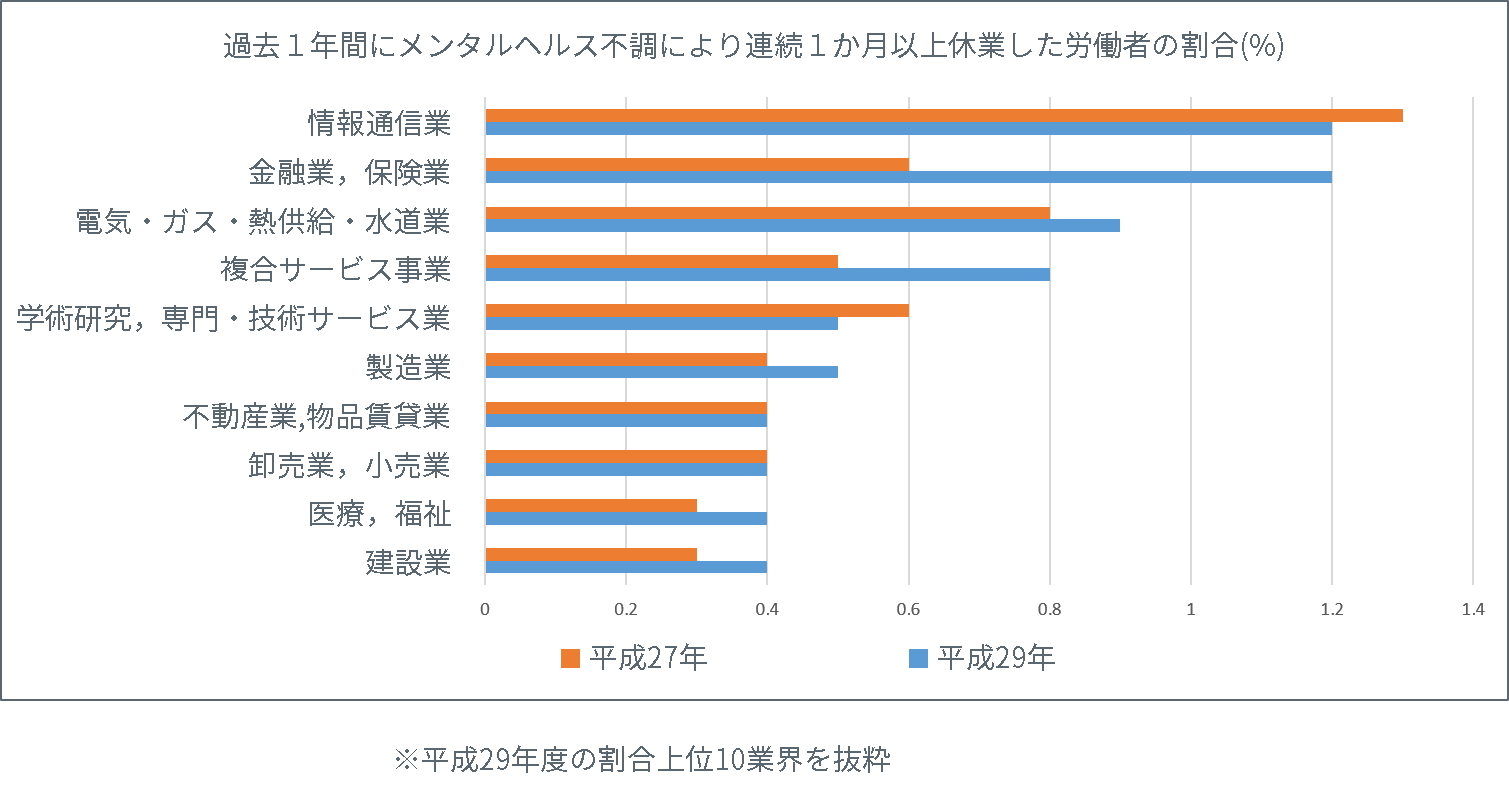

データで見るIT職の課題

厚生労働省の労働安全衛生調査(実態調査)のデータを見ても、 IT業界(グラフ内 情報通信業)の休職した労働者の割合は突出しています。

平成29年に金融・保険業が同程度になっているものの、2回の調査両方で1%を超えているのはIT業界のみです。100人の現場であれば毎年1人以上が1か月以上の休職をしている状況が続いています。

厚生労働省でもこの課題は認識されており、平成23年から「IT業におけるストレス対処への支援」としてIT業界特有のストレスの特定や対処についての支援を実施していますが、この状況に変化はみられません。

原因

この原因は様々な書籍やWebサイトで言及されているものの一概にはいえず、チームの数だけ不調和の要因があると私は感じています。休退職の要因と言われているIT業界の特徴として、以下が挙げられます。

・プロジェクトの状況や技術の変化が激しく、馴染みづらい環境であること

・「自分はコミュニケーションが苦手だ」と感じている人が選びやすい職種であること

・室内で長時間、座った体勢で労働をするため体調を崩しやすいこと

もちろんこれらが原因になっているケースも多くあると思います。一方で、同じ特徴を持つ職種はIT業界のみならず他業界にも存在しており、なぜこの業界だけが?という疑問への答えを得るにはまだ研究の余地が残っています。

メンバーに合わせたチームビルディングを

原因を特定しがたいこの課題に対して、プロジェクトリーダー・マネジャーの皆様にはぜひチームを構成する各メンバーのパーソナリティを理解し、それに合わせたマネジメントをすることをお勧めいたします。例えば同じように「大人しい」と言われている人でも、人と関わること自体を好まず一人で業務を進めたいタイプなのか、コミュニケーションは好むが自己主張が控えめなタイプなのかでその本質は大きく異なります。前者の場合は、ミーティングや雑談などの機会が多いことがストレスになり得るので、リーダーは個人での業務の時間を充分に与え、要所で必要なマイルストーンの確認をすることが求められるでしょう。しかし、後者であれば、個人の業務時間と同等にコミュニケーションによる相互理解を求めている可能性が高く、また自分から意見を言うのが苦手であれば、リーダーが率先して意見を聞くことが必要になると考えられます。

このように、一見似たパーソナリティに見える人でもチームに求めているものやストレスに感じることが異なるというのはよくある話です。一つのチームの中でルールや仕事の仕方が固定化され、全員が同じやり方で業務を進めなければならない環境は、一部のメンバーにとって快適であっても、ほかのメンバーにとって働きづらいものとなることがあります。

これからのプロジェクトリーダーやマネジャーには、メンバーのパーソナリティの多様性を理解し、マネジメントのバリエーションを広げて柔軟なチームを作り上げることが求められます。

チームの相互理解にパーソナリティ検査データの活用を

メンバーのパーソナリティを知るために最も必要なのは対話に他なりません。最近では多くの企業で1 on 1ミーティングが広まり、メンバーのキャリアや業務への考えなどを把握する場が設けられています。効率的・効果的に対話するため、ぜひ日本エス・エイチ・エルのアセスメントで得られるパーソナリティデータをご活用ください。当社のパーソナリティアセスメントOPQから出力される「万華鏡30」は、心理学の専門用語を用いることなく、誰にでもわかりやすく、受検者のパーソナリティの特徴とそこから予測される能力の強み/弱みをリポートします。同じくOPQから出力される「ストレス耐性リポート」は、受検者のストレッサー(どのような要因がストレスに感じやすいのか)を明らかにし、業務上どのような配慮が必要であるかを考えるための有益な情報となります。

これらアセスメントを用いて1 on 1ミーティングなどの対話を行うと、「周囲の人から見た受検者」と「受検者の自己認識」のギャップや無意識に感じているストレスが明確になり、よりよいマネジメントが可能となります。 従来の上司と部下の個人面談と言えば、目標設定や評価の面談など、実務的な確認やメッセージを伝える上司主軸の面談でした。近年は部下個人にスポットライトを当てる1on1ミーティングを導入する企業が増えてきています。今回は、1on1ミーティングの要点を整理した上で、パーソナリティ検査を活用するメリットについてご紹介します。

1on1のヒント

1on1ミーティングを効果的に実施するために、どのようなポイントを押さえればよいでしょうか?ハーバード・ビジネススクールの上級講師で自らがエグゼクティブコーチでもあるJulia Austinの知見を借りながら要点を整理します。目的(期待)を伝えること

なぜミーティングを実施するか、ミーティングの重要性を伝えます。お互いに実施することに納得感を持つことが大事です。

トピックを決めておくこと

ミーティングで話し合うトピックを整理します。トピックは仕事に関わる能力開発、人間関係、お互いのフィードバックなどです。

双方向のコミュニケーションを意識すること

部下が話したいことがないか、常に確認します。会話を独り占めせず、常に立ち止まってディスカッションや質問をする機会を設けましょう。

フォローアップすること

ミーティング終了後、議論した内容や意思決定したものを簡潔にまとめて共有します。ミーティングを実施したすべての対象者に実施しましょう。

※詳しくはMaster the One-on-One Meetingをご参照ください。

1on1でパーソナリティ検査をフィードバックするメリット

1on1ミーティングは、お互いのパーソナリティ検査結果を持つことで、より実りのあるものになることが期待されます。どのようなメリットがあるのか?平たく言えば、「お互いをよりよく知ること」に役立ちます。- 1.自分が気づいていない部下の一面を認識できる パーソナリティ検査は自己理解像の投影です。自分の視点から見ていた部下の姿を、部下自身が認識する視点で見ると、また違った情報が得られるでしょう。1on1では、相手を支援する観点でミーティングを行うことがとても大事です。様々な行動特性を持つ人がおり、自分のやり方の押し付けではうまくいきません。相手がどのような自己理解像を持っているかを認識した上で、相手の立場に立って対話をすることが肝要です。

- 2. 部下との間で共通言語ができる ミーティングでは、個人の能力開発や職場の人間関係を含めて、様々なトピックを話し合います。パーソナリティ検査の項目を共通言語として持つことで、より具体的な行動をイメージすることができ、お互いの認識の齟齬が少なくなります。

- 3.上司の自己開示も容易にできる 部下だけでなく、上司もパーソナリティ検査を受検することも効用があります。上司自身のパーソナリティ検査の理解が深まるだけでなく、上司も同様にパーソナリティ検査結果を部下に開示することで、お互いの理解促進にも役立ちます。自己開示は、双方向のコミュニケーションの土台となる信頼関係の構築につながります。

まとめ

パーソナリティ検査を上手に活用することで、1on1をより有意義にすることが可能です。1on1を効果的に実施することは、単に個人の能力開発やモチベーションを向上させるだけでなく、チームのパフォーマンスを向上させることにもつながります。パーソナリティ検査を用いた1on1ミーティングについてご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてください。

未だ新型コロナウイルス感染症に対する決定的な解決策がない中、我が国も経済活動の再開に舵を切りました。

私たちはこの期間で身に付けた新しい3つの行動習慣、人との間に距離をとる、丹念に手を洗う、外出時にマスクをつける、によって感染への耐力を高めることに成功したといってもよいでしょう。不謹慎な物言いですが、全世界で同時に行われている感染予防能力開発プログラムに参加して、その効果を目の当たりにしているのです。

ひるがえって会社の状況に目を移しましょう。世界的な経済活動の停滞により、業績の悪化、事業撤退や廃業に追い込まれている会社も出始めました。各国政府は異例の支援策を打ち出していますが抜本的な対策は各企業に委ねられています。政府による延命装置のバッテリーが切れる前に、この新しい社会に適応し、成長し続ける組織をどのように作っていくべきかを考えてみましょう。

経験と勘からの脱却

日本型雇用システムではポストごとに職務記述書が作られることはほとんどありません。組織を役割の集合と捉えるのではなく、人の集合と捉えているからです。人が変わると組織の役割も変化するのは日本ではよくあること。このような組織では、客観的にポストに対する適性を評価できないため、人事担当者の経験と勘によって人事異動の決定がなされます。この経験と勘、過去の実績を主な情報源としているため、環境変化には全く歯が立ちません。新しい組織、新しい仕事、新しい顧客、新しい環境に誰が適しているかを判断する術を持たないのです。コロナ禍以前からその兆候は見られていました。外国人採用の面接がうまくいかない、幹部養成プログラムの参加者を外国人の中からどう選んだらかいいかわからないというお声をよく聞いておりました。まさに経験と勘が働かないことを表しています。このような事態に直面していたグローバル企業は日本国内でのみ通用する経験と勘から抜け出し、新しい戦略に基づく新しい役割とその人材要件を定義し、客観的に人材を評価する手法を導入しました。この手法こそ、この新しい社会に適応する組織を作るためにすべての企業に必要なものなのです。

どのように選ぶか

普遍的な人材選抜の基準は、実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つ。実績は今までの業績や職務成果、コンピテンシーは既に発揮され仕事に生かされている能力・スキル・知識、ポテンシャルは未だ顕在化していない能力・資質です。この3つのうちポテンシャルを客観的に評価することは最も難しく、多くの会社が苦労しています。ポテンシャルは目に見えないものなのでエビデンスを収集することが極めて難しい。被評価者の上司とさらに上の上司との合議による主観評価が一般的なやり方です。上司が変わると評価も変わるこのやり方が適切と言えるでしょうか。

仕事に求められるポテンシャルは知能、パーソナリティ、意欲、価値観など個人属性によって構成されています。これらの個人属性をアセスメントツールを用いて測定すれば、より客観的なポテンシャル評価が可能となります。

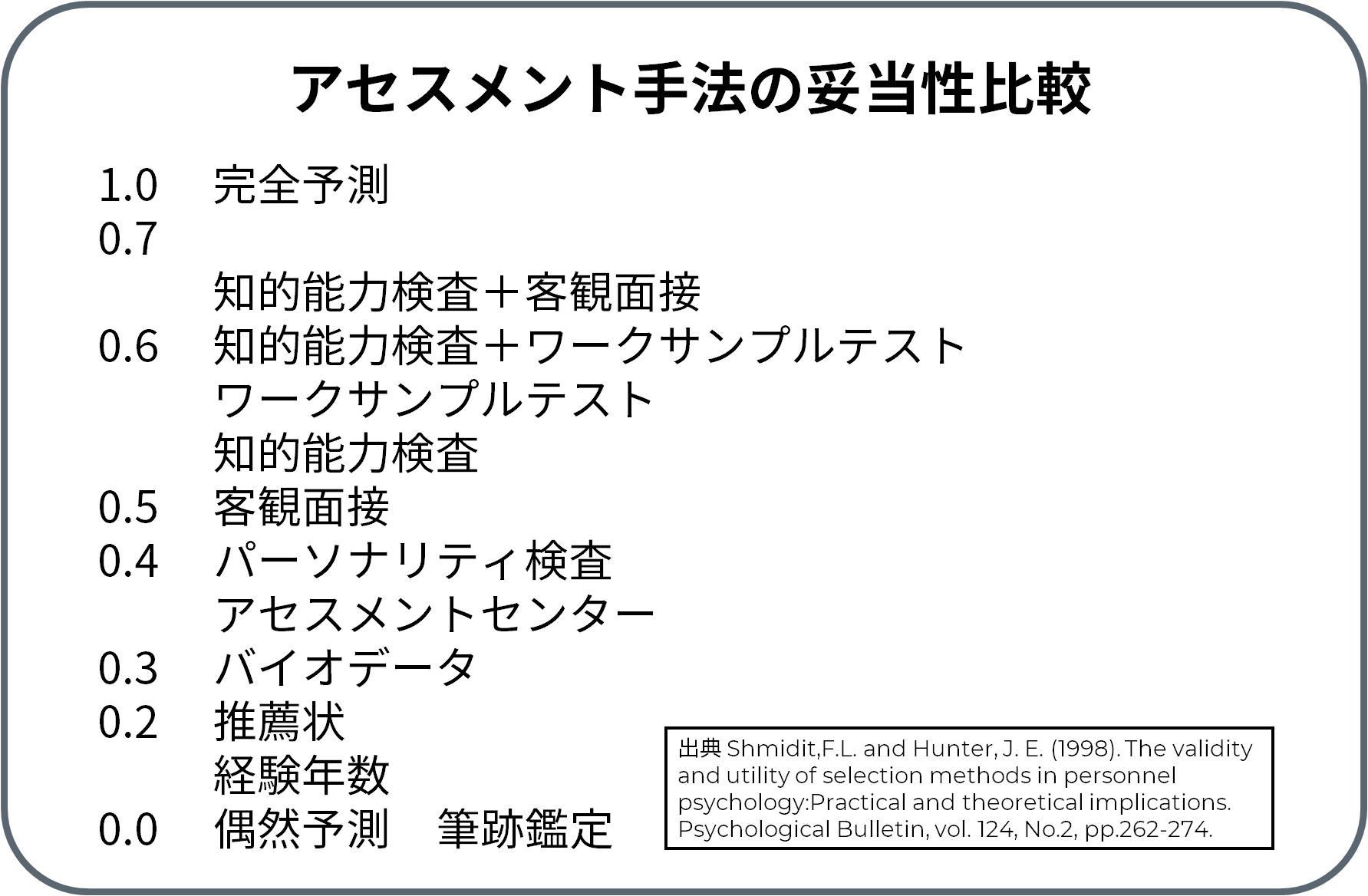

どのように測定するか

どんなアセスメントを用いることが効果的かを考えるうえで参考になる表があります。以下の表を見てください。

パーソナリティは職務遂行能力に大きな影響をおよぼしていることが、SHLグループの調査でも明らかになっています。またパーソナリティは安定的で変化しにくいため長くデータを利用できます。