なぜ「好きな仕事」は見つからないのか?

「自分に合った仕事がわからない」「キャリアの方向性にモヤモヤを感じる」。そう感じている方は、決して少なくありません。また、人事担当者や上司として若手社員や学生からこのような相談を受けることがあるかもしれません。TED Talk「How to find work you love(好きな仕事の見つけ方)」でスコット・ディンスモア氏は、「自分の強み、価値観、経験を理解することが、情熱を持てる仕事を見つける鍵である」と語っています。その言葉どおり、「好きな仕事」は外に目を向けて探すのではなく、まず自分自身を深く知ることが欠かせません。

今回は、キャリアの方向性を考えるうえで重要となる「3つの自己理解の視点」をご紹介します。

パーソナリティ

一つ目の視点はパーソナリティです。日本語で「性格」と訳されます。SHLでは、ある人の「典型的なまたは好む行動スタイルである」をパーソナリティとして定義しています。パーソナリティとはついつい取ってしまう行動のクセです。

たとえば、「人前で緊張せずに話すことができる」「細かい作業を続けるのが苦にならない」など、人にはそれぞれ、「無理なくできること」「つい避けたくなること」があります。この行動そのものに良し悪しはありませんが、仕事が求める性質が限定された場合、仕事の向き・不向きを判断することが可能になります。

自分が苦にならずやっている行動はどんなものか?自然と行動できる他の人より得意なことは何か。これを明らかにすることは、自分自身の適性やキャリアを考えていく上で重要な視点になります。

価値観

二つ目は価値観です。価値観とは、「自分が何に意味を見出すか」「どんな人生を送りたいか」といった、行動の背景にある人生の目標や方向性です。自分の価値観が仕事や組織と一致すれば、その仕事に意味を見出し意欲も湧きます。逆に、価値観の方向性が異なる場合、次第に意欲をなくしてしまいます。価値観の相違は意欲や行動に影響を与えます。

たとえば、ある人は、「他者に認められるようなことを達成し、成功し、尊敬され、確固とした評判を得ること」に重きを置くかもしれません。別の人は「知らない世界に飛び込み、新しい経験をすること」を重視するかもしれません。このような価値観は、どんな仕事に満足感を得られるか、どんな職場が自分に合うかといった判断に大きく影響します。

自分が自然にとる行動のクセ(=パーソナリティ)がいかに適合しているかだけでなく、自分の価値観に合う「意味のある働き方」であるかという視点も、自分らしいキャリアを描く上で大きなヒントになります。

意欲

三つ目は意欲です。意欲とは、行動にエネルギーを与えたり、導いたり持続させたりする原動力のことです。キャリアの視点で言えば、仕事環境がその人のやる気を引き出すか/失わせるかの個人差を指します。忙しく騒がしい職場を好む人もいれば、落ち着いている静かな職場を好む人もいます。仕事環境がその人の好みに合う度合いによって、やる気が刺激される度合いが変わってきます。

仕事を遂行する能力が備わっていて、自分の価値基準と合致していても、やる気をなくしてしまっていたら、仕事でのパフォーマンスを十分に発揮することはできません。

仕事のどういう環境、どういった場面で自分の行動のアクセルがかかるのか、あるいはブレーキが踏まれるのか、これらを明らかにすることで、自分がどんな環境でよりやる気を感じられるかが見えてきます。

自分らしいキャリアの第一歩は「自分を知ること」

一口に「自分自身を知る」と言っても、様々な切り口があります。まずはこれまでの経験を振り返りながら、

- 自分はどんな行動を心地よく感じるのか?(パーソナリティ)

- 何に意味ややりがいを感じるのか?(価値観)

- どんなときに自然とやる気がでるのか?(意欲)

はじめに

SHLのアセスメントは、民間企業だけでなく様々な公的機関や法人を含め、組織やチームのパフォーマンスを最大限にいかすために活用されています。ビジネス場面の利用だけでなく、過去には、南極レースに参加するメンバー選抜やカーレーサー発掘プロジェクトのサポートなどにSHLアセスメントが活用された事例があります。

今回のコラムでは、SHLグループ本社があるイギリスの海軍におけるリーダー研究をご紹介します。

イギリス海軍のリーダー選抜の課題

イギリス海軍は、上級士官に関してある課題を抱えていました。海軍は、イギリスの他の民間組織と異なり、人事異動や再配置が頻繁に起こります。通常、上級士官が同じ役職にとどまるのは約3年ほどです。これまで、イギリス海軍は任命・昇進の決定を、ほぼ例外なく年次評価報告書のみに依存していました。

この方法は、個人業績の満足度を伝えるには効果的ですが、特定の役職に誰がより適しているか、個々の卓越した強みがどの分野にあるかを区別するにはあまり役に立たないという課題がありました。

今回研究を行ったのは、30年以上イギリス海軍に勤務する経験を持つマイク・ヤング大佐(博士・MBE;大英帝国勲章メンバー)で、イギリス海軍のリーダーシップ評価および育成アドバイザーとして、上級士官のサイコメトリックアセスメント実施、コーチング、能力開発施策の設計を行っています。

上級士官にSHLアセスメントを実施

今回の研究ではイギリス海軍の上級士官における①パフォーマンス評価、②ポテンシャル(将来性)、③昇進率と一般知能、パーソナリティ、モチベーションリソースとの関連性を調査しました。

具体的には、300名を超えるOF5からOF7(大佐から少将と同等の英国海兵隊の階級を含む)の正規士官に、SHLアセスメントである一般知能検査G+、パーソナリティ検査OPQ32r、意欲検査MQ、を受検してもらいました。

イギリス海軍では、成功するリーダーとそうでないリーダーを組織内で独自に研究して確立した「指揮・リーダーシップ・管理(the Command, Leadership, and Management (CLM))」のコンピテンシーモデルを持っており、このモデルにOPQとMQの関連因子をマッピングし、対象者の各種評価項目とSHLアセスメント結果との関連性を分析しました。

CLMコンピテンシーモデル:

Conceptualize(概念化):達成すべきことを理解し、それを明確に伝える

Align(方向性を合わせる):コントロール可能な行動に集中する

Interact(関わり合う):他者と協働し、他者を通じて業務を遂行する

Create Success(成功を創造する):習慣的に成果を出す

結果

各因子と有意に相関があった項目は以下の通りです。

| CLMモデル | SHLアセスメントのマッピング | ①パフォーマンス | ②ポテンシャル | ③昇進率 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Conceptualize (概念化) 達成すべきことを理解し、それを明確に伝える |

G+ | 一般知能 | 高 | |||

| OPQ | 創造的 | 高 | ||||

| OPQ | 堅実 | 低 | – | |||

| OPQ | 概念性 | 高 | ||||

| OPQ | 好奇心 | 高 | ||||

| OPQ | 律義 | 低 | − | |||

| MQ | 興味 | 高 | + | |||

| MQ | 柔軟性 | 高 | + | |||

| Align (方向性を合わせる) コントロール可能な行動に集中する |

OPQ | 几帳面 | 高 | + | ||

| OPQ | 説得性 | 高 | + | |||

| OPQ | 先見性 | 高 | + | |||

| OPQ | 指導性 | 高 | ++ | |||

| OPQ | 批判的 | 高 | ||||

| MQ | 権限 | 高 | ||||

| MQ | 活力 | 高 | ||||

| Interact (関わり合う) 他者と協働し、他者を通じて業務を遂行する |

OPQ | 人間への関心 | 高 | ++ | ||

| OPQ | 協議性 | 高 | ++ | |||

| OPQ | 友好性 | 高 | ||||

| OPQ | 抑制 | 低 | ||||

| OPQ | 独自性 | 低 | ||||

| MQ | 帰属 | 高 | ||||

| MQ | ステータス | 低 | − | |||

| Create Success (成功を創造する) 習慣的に成果を出す |

MQ | 達成 | 高 | + | + | |

| MQ | 競争 | 高 | + | |||

| MQ | 没頭 | 高 | ++ | ++ | ||

| MQ | 失敗の恐怖 | 高 | + | ++ | ||

| MQ | 昇進 | 高 | ++ | ++ | ||

| MQ | 快適と安定 | 低 | − | |||

| MQ | 成長 | 高 | ++ | |||

- パフォーマンスとの関連性:

(OPQ)仕事を最後までやり遂げる

(MQ)仕事に精力をつぎ込む、失敗しないために活動的になる、リスクがあっても気にしない - ポテンシャル(将来性)との関連性:

(OPQ)主導権を取ることを好む

(MQ)目標を達成しないと気が済まない、失敗しないために活動的になる、昇進/キャリアアップによって意欲があがる - 昇進率との関連性:

(OPQ)新しいやり方を好む、ルールに縛られない、交渉を好む、長期的な視点を持つ、人を分析する、広く相談して意思決定する

(MQ)変化や刺激を好む、流動的な環境を好む、目標を達成しないと気が済まない、人と比較されることで成果を出す、昇進/キャリアアップによって意欲があがる、能力開発やスキルアップで意欲があがる

全体として、マッピングされたアセスメントの各因子とパフォーマンス・ポテンシャル・昇進率には相関がみられ、CLMモデルがこれらの予測に有用であることが分かりました。

分解してみていくと、MQは優れた予測因子であることが示され、昇進の早い上級士官の重要な差別化要因であることが明らかになりました。これは、リーダーが「どう行動するか(How)」だけでなく、「なぜそう行動するのか(Why)」を理解することの重要性を浮き彫りにしています。こうした深い内面の動機を無視すると、一見有能に見えても、長期的に成功するための“内なる原動力”を欠いた人物を誤って昇進させてしまうリスクがあります。

いずれの指標とも関連性が見られなかった一般知能については、高次の思考を支える要素ではあるものの、それだけでは「優れたリーダー」と「少し良いリーダー」とを区別する決め手にはならないと解釈されました。むしろ、一般知能は“ある水準までは必要な基礎的能力”とされ、それ以上になると、より重要なのは他の要素であるようだと大佐は述べています。

これらの結果を用いて、イギリス海軍では、データに基づいたサクセッションプランや能力開発プランの意思決定を行えるようになりました。SHLではイギリス海軍に向けてオリジナルのリーダーシップ開発レポートも作成し、支援しています。

おわりに

軍組織のリーダーにおけるサイコメトリックアセスメントとの関連性が示された興味深い事例です。ビジネスの組織とはミッションも体制も異なることは明らかですが、今回の上級士官のリーダー研究結果はビジネス場面にも通じる「リーダーとしての素養」として頷ける部分もあります。

民間企業であれ、軍隊であれ、組織運営は人が行う以上、介在する人の能力やスキル、意欲、人同士(チーム)の組み合わせで成果差が出ます。この捉えづらい人の能力やスキル、意欲を可視化する当社のアセスメントツールは、組織パフォーマンスの向上に深く貢献できます。

なお、論文の中では、今回の研究でなぜSHL社のアセスメントを評価ツールとして採用したか、信頼性や妥当性などに言及しながら説明しています。当社の評価ツールとしての品質を知る上でも参考になる論文かと思います。

参考文献:

Anchoring Talent Decisions in Science: Insights from Senior Leader Research in the Royal Navy

The Royal Navy Modernizes Leadership Development and Selection with SHL

General intelligence, personality traits, and motivation as predictors of performance, potential, and rate of advancement of Royal Navy senior officers

コミュニケーションスタイル尺度の作成経緯

コミュニケーションスタイルは英語で「Selling Styles(販売スタイル)」という名称の項目です。もともとは営業トレーニングコースの一環として設計されたモデルで、売り手と買い手の関係性に着目し、数年にわたりOPQとの関連性を調査して、初期モデルが発展・構築されました。 「Selling Styles(販売スタイル)」という名称が使われていますが、これは単に製品やサービスの販売手法に限ったものではありません。多くの組織での活用を通じて、このモデルはより広い意味での「影響力(インフルエンス)」、特に「指示」ではなく「説得」に関与する場面においても有効であることが明らかになっています。 たとえば、新たな提案やコンセプトの提示、アプローチや方向性の見直しなど、他者を説得する必要がある職務や状況にも適用可能です。そのため、このモデルを「Influencing and Selling Style(影響・販売スタイル)」とより広く捉え、便宜上「Selling Styles(販売スタイル)」という名称が使われています。日本では、これを「コミュニケーションスタイル」という尺度名で取り扱っています。

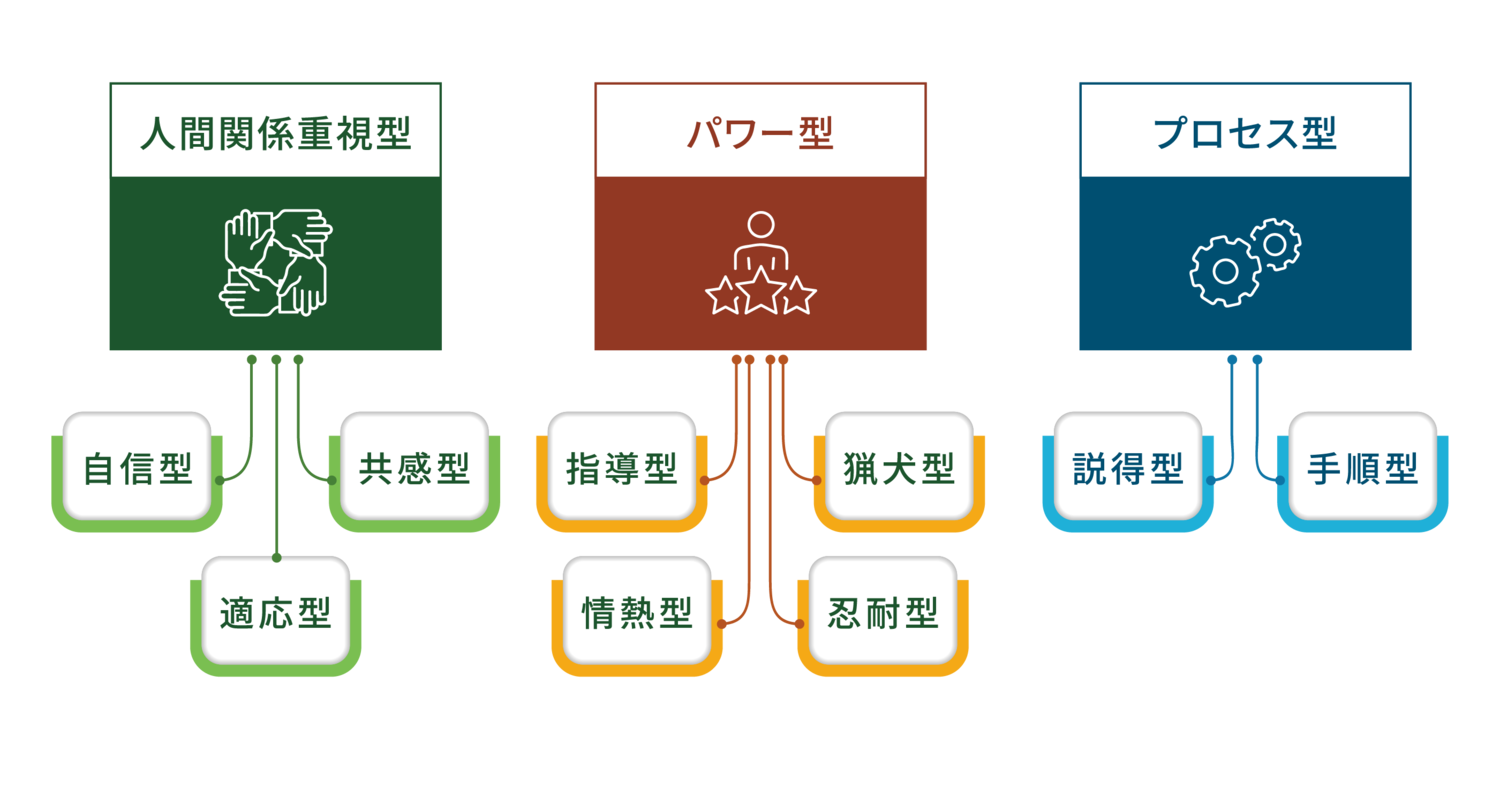

基盤となる3つの型

コミュニケーションスタイルは階層構造を持っており、最下層では9種類のスタイルに分類されます。

基盤となるコミュニケーションスタイルは大別すると次の3つに分かれます。

- 人間関係重視型

- :人間関係を親密にすることで人に対して影響力を働かせるタイプ

- パワー型

- :努力や意欲を通して人に対して影響力を働かせるタイプ

- プロセス型

- :話の内容や手順の適切さによって人に対して影響力を働かせるタイプ

細分化されたコミュニケーションスタイル:9つの型

さらに9つのコミュニケーションスタイルが定義されています。

以下は9つの型とその人物イメージです。

人間関係重視型

- 自信型

- 売り込むときに自信を持ってふるまうタイプ。フォーマルな状況やプレゼンテーションが求められる場面で特に優れたパフォーマンスを発揮する。落ち着いて自分のペースで話し、内容も明快で自信を持って話す。

- 共感型

- 相手との間で温かい人間関係を構築することに意欲を持つ。常に相手の立場や状況を理解し、それに応じたサポートを提供する。人に対する自然な興味があり、チームで働くことを楽しむ。

- 適応型

- 常にフレキシブルであろうとし、相手が持つ価値観やスタイルに自分を合わせて信頼や安心感を築く。自分の意見を強く打ち出したり、押しつけるようなことはしない。

パワー型

- 指導型

- 既存のカルチャーや考え方とは一線を画す立ち位置をとることで、インパクトを与えて自分の影響力を行使する。考え方の斬新さや有益性で相手を驚かせて自分を売り込む。変化を好む相手の場合、成功する度合いが強くなる。自分の立場を維持するための自信も求められる。

- 情熱型

- エネルギッシュなタイプ。相手に対して積極的・意欲的にふるまい、その熱意で勝負する。陽気な性格からくる楽観主義がその原動力。考え方そのものに深さがなくても、影響力を行使できる。

- 忍耐型

- 断られても、断られてもあきらめないタイプ。忍耐が結果として成果を生み出すと信じている。あまりセンシティブではなく、自分の思うとおりの結果が出るまで執着して行動し続ける。結果的に「適切なタイミングで適切な場所にいる」ことが多い。

- 猟犬型

- エネルギッシュで、目標達成につながる決断を素早く下す、獲物を捕まえようとするようなタイプ。競争心が強く、自信家でリスクを取りルールを柔軟に扱う姿勢が特徴。

プロセス型

- 説得型

- 知的なアプローチを好み、論理的に相手を説得したがる。相手のニーズを分析し、高度な解決策を提案する。言葉や数値の扱いにも優れており、適切な概念を武器に影響力を行使する。

- 手順型

- アフターケアのようなフォローアップが得意なタイプ。決定的な場面で影響力を行使するよりは、裏方で計画をしっかり立て細部まで注意を払う。新しい相手を見つけるよりは、従来の関係を維持することに意欲を持つ。

おわりに

人は状況によって行動を柔軟に変化させるものです。ひとつのコミュニケーションスタイルに固執するのではなく、場面や相手に応じてアプローチを変えていきます。「〇〇型」という呼び方は便宜的なものですが、ひとつのタイプに人を当てはめてしまうと、理解を狭める危険があります。

その上で、誰しもが自然と自分にとって心地よいスタイルを取りがちであり、今回紹介した9つのタイプのいずれかに偏りが出るのも自然なことです。ひとつのタイプだけでなく、複数のスタイルを併せ持つ人も少なくありません。上記はOPQから出力されるオプションリポートCHXで各タイプの得点が算出可能です。

この概念を活かせば、説得したい相手のスタイルを意識しながら、より効果的なコミュニケーションが可能になります。また、周囲との関係性を見直したい時、自分がどんなスタイルを取りやすいかを振り返るきっかけにもなるでしょう。

はじめに

OPQは、1984年にSHLの創業者が開発したパーソナリティ検査です。職場での「よくとる行動」や「好みの行動スタイル」を明らかにするよう設計され、人材の特性を科学的に可視化します。開発以来40年以上、OPQは人材のポテンシャルを測定し、あらゆる人事戦略の施策に貢献してきました。今回は、多くの企業が取り組んでいる「リーダー育成」をテーマに、OPQが活用できる視点を3つご紹介します。

リーダーの能力開発

まずはリーダー自身の能力開発のためにOPQをどのように活用するか、解説します。 OPQは自身が認識する自分の行動のクセを可視化するツールです。OPQの結果リポートを受検者にフィードバックすることで、自分の行動のクセを認識します。受検者はリーダーや管理職としての役割期待と自身の特徴を照らし合わせて、リーダーとしての強み/弱みを認識します。求められる役割を果たすために活かせる自分の強みをより伸ばし、どうしても障壁になってしまう弱みはどのような方法でカバーできるか具体的なアクションプランを立てます。弱みのカバーとは、単に自分の苦手なことを克服することだけに焦点を当てず、あらゆる方法(上司や部下・同僚の協力を得る、得意な行動によって別の方法でカバーするなど)を検討します。自分の特徴や環境をふまえた具体的なアクションプランに落とし込めるとよいでしょう。 専門家によるフィードバックと対話も内省の機会として有用です。当社ではOPQを熟知したアセッサーによる個別フィードバックも行っています。

部下育成の補助ツール

リーダー自身の能力開発と同様に、部下育成のツールとしてもOPQは活用可能です。部下にOPQを受検してもらい、部下自身が認識する強み/弱みと担当する業務の役割期待とを照らし合わせながら、今後の能力開発ポイントを探っていきます。上司から見た一方的な部下の評価ではなく、部下自身が実感している自分の特徴を元に育成の視点を持つことで、納得感を持った能力開発プランの策定ができます。異動が頻繁に起こる組織でも、OPQによって部下の特徴が可視化されていれば部下の特徴を素早く把握し、適切なマネジメントを行える期待が高まります。リーダーにとって、OPQという共通言語を持つことは適切な部下育成を行う1つの有効な策といえます。育成すべき人材の特定

リーダーと部下の当事者の支援だけでなく、組織としてもOPQの活用が可能です。 リーダーは組織目標を達成するために重要な人材です。OPQは、組織の成否を左右するリーダーとして、誰に投資すべきかの判断材料の一助となります。先述の通り、OPQはポテンシャルを測定するツールです。リーダーとして、またさらに上位職のリーダーとしてのポテンシャルをOPQから予測し、成功確率の高い人材を優先的に育成します。OPQは多言語で展開しているため、候補者が世界中にいても、母国語で受検して結果を同一基準で比較することが可能です。日本で新たにリリースしたInsight Platformでは、OPQに加えてコンテクストという経験サーベイの結果からリーダー候補者の可視化を支援しています。SHLグループの知見を活用し、ぜひ投資対効果の高いリーダー育成を進めてください。おわりに

一口に「リーダー育成」と言っても、どの視点にフォーカスするかによってOPQの活用方法は変わります。共通するキーポイントは、人材特性を普遍的な項目で可視化するという点です。近年、人事施策において「可視化」や「データドリブン」という概念が広く浸透してきました。その中で、見えづらい人の特性を可視化できるOPQは、まさに最適なツールと言えるでしょう。OPQは多くの人事施策で活用できます。一見OPQとは結び付かない人事課題も実はOPQが役立つ場面があるかもしれません。ぜひ一度当社のコンサルタントにご相談ください。はじめに

Candidate Experienceは応募者/候補者体験と呼ばれ、採用プロセス全体を通じて感じる経験や印象のことを指します。企業の求人を見つける段階から、応募、面接、内定、さらには不合格になった場合の対応に至るまでのすべてのやり取りやプロセスを含みます。人材確保が厳しくなる中で、どの企業にとっても応募者体験の重要性は増しています。また、応募者は、Xなどをはじめ、さまざまなデジタルプラットフォームで自身の面接体験を共有しており、その発信の数は増えています。SHLグループは、独自のAIを活用して応募者の公開レビューを収集し、40万件以上のテキストデータを分析しました。その調査結果から採用プロセスにおける応募者体験にフォーカスしたヒントをお伝えします。

応募者にとってポジティブ/ネガティブな体験とは?

40万件以上のテキストデータから、ポジティブまたはネガティブだった応募者体験が明らかになりました。それぞれ上位10個の体験は次のとおりです。〇ポジティブ体験

- 面接官は職務要件に関連した質問をした。

- 面接官は会社について、またその一員として働くことがどのようなものかを話した。

- 面接の各段階が想定されたスケジュール内で実施された。

- 応募者は面接官に質問する機会があった。

- 採用担当者は、採用プロセスの段階について明確に説明していた。

- 面接官は学歴や職務経歴に関する質問をした。

- 応募者は採用プロセスでのパフォーマンスについてフィードバックを受けた。

- 採用担当者は対応が迅速で効率的だった。

- 採用担当者は仕事内容や役割の要件について十分な知識を持っていた。

- 面接官は、応募者の回答を引き出すために適切な問いかけとフォローアップの質問を行った。

×ネガティブ体験

- 採用担当者は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 面接官は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 採用担当者が応募者との連絡を突然断ち、コミュニケーションがなくなった。(いわゆる「ゴースティング」)

- 面接が直前にキャンセルされた、またはほとんど説明がなくキャンセルされた。

- 面接官が遅れて面接に参加した。

- 面接官が職務要件について十分な知識を持っていなかった。

- 採用担当者が、応募者に対して採用プロセスの進捗を適切に共有しなかった。

- 求人情報が誤解を招く内容だった、または実際の職務内容を正確に反映していなかった。

- 面接官が面接中に集中しておらず、注意が散漫だった。

- 面接官がウェブカメラをオフにしていた。

採用担当者が気を付けること

採用担当者は応募者が採用プロセスのすべての段階で最初に接触する人物であり、常に応募者に最新の情報を提供する責任があります。採用プロセス(求人票作成からお互いの期待の理解までを)について採用担当者と採用する現場のマネジャー間で強力なパートナーシップを築いてください。職務要件はあるペースで変化します。現場は求める具体的な役割内容と理想的な人物像について最もよく理解しており、採用担当者が古い仮定を持ち続けると、応募者が辞退する原因となる可能性があります。

また、選考の各段階で、意思決定を行い応募者に伝えるためのスケジュールもすり合わせが必要です。コミュニケーションのタイミングやその方法になんらかの問題がある場合、詳細を検証して改善します。

以下の点を押さえましょう。

- 採用プロセスの各段階を明確に説明できること

- 効率的で迅速な連絡を心掛けること

- 職務要件や役割期待について十分な知識を持っていること

面接官が気を付けること

面接官は、従業員として、会社のブランドのアンバサダーであり、組織の文化や価値観を体現する人たちであるべきです。面接官のトレーニングにより、面接官が自信を持って一貫して面接に臨めることができます。採用基準を理解して面接官が適切に面接を行うことは当たり前と思うかもしれませんが、実際は注意点がいくつかあります。職務分析で特定された職務に関連する能力を理解し、適切な質問を投げかけて一定の基準で評価すること、またボディランゲージや積極的な傾聴などの態度などです。以下の点を押さえましょう。

- 応募者の貴重な時間を、配慮を持って取り扱うこと

- 面接官が、組織や、その一員であることがどのようなことかについて伝えること

- 応募者が面接官に質問する機会を持つこと

面接プロセスで気を付けること

採用プロセスでは、正確な職務内容や情報を提供すること、応募者に対して選考スケジュールを明確にすること、進捗状況を適宜共有すること、そしてフィードバックを提供することが欠かせません。面接のプロセスでは以下の点を押さえましょう。

- 面接の各段階が想定通りのスケジュールで実施すること

- 応募者に採用プロセスでのパフォーマンスをフィードバックすること

- 各面接がしっかりかつ細やかに行わること

おわりに

この調査結果から、応募者体験は採用担当者と面接官の行動や態度が直結していることが分かりました。応募者の声の中には、「自社では当たり前に実施している/そんなことは起こりえない」と思うものもあるかもしれません。しかし、一定のスケジュールの中で行う新卒採用だけでなく、同時並行で行われるインターンシップや様々な部署でスピーディに随時進んでいく中途採用など、自社で行われる採用活動のあらゆるタッチポイントが応募者体験を形成する要素になっています。このことを改めて認識し、今回のコラムが採用に携わるすべての人が関わる採用活動の点検を行うヒントになれば幸いです。はじめに

DEIとは、Diversity(多様性), Equity(公平性)and Inclusion (包括性)の略語です。ビジネス上で重要な課題とされるDEIですが、SHLのグローバルタレント調査で、取り組みを強化していると回答したのはわずか5社に1社でした。DEIの施策は今や道徳的な義務以上のものと考えられます。従業員のパフォーマンス、定着率、会社の評判、そして長期的な組織の成功にプラスの影響を与える戦略的な意思決定事項です。今回のコラムでは、SHLグループのホワイトペーパーから一部抜粋し、DEIがもたらす組織へのメリットとタレントマネジメントの実践について解説します。

DEIの定義

まず、本コラムでのDEIの定義を確認します。定義は過去の記事から引用します。- Diversity(多様性):その人自身をユニークにする特徴。DEI施策は、組織がサービスを提供する集団の多様性を、職場に反映することを目指しています。

- Equity(公平性):公平性とは、偏りがなく公正であることです。公平性と平等の違いは、平等はすべての人に同じリソースまたは機会を与えることに焦点を当て、公平性はすべての人に同じ結果に到達するために必要なリソースと機会を与えることに焦点を当てていることです。丘に植えられた木から2人がリンゴを収穫しているところを想像してみてください。両方の人に同じ高さのはしごを与えると、上り坂に立っている人はリンゴに手が届きますが、下り坂に立っている人は手が届きません。これは平等です。どちらの人も同じはしごを受け取りました。公平性は、下り坂に立っている人に長いはしごを与え、両方の人がリンゴに手が届くように必要なリソースと機会を与えます。

- Inclusion(包括性):組織の方針や慣行すべてにおいて、組織内の人々が「意見を聞いてもらっている」と感じる職場を作ることです。組織内の人々に「すべての人々を気遣い、耳を傾け、配慮している組織で働いている」と感じさせることが、DEIの施策の最終目標であり、最も難しい部分です。

DEIの施策がどのように組織の成果に貢献するか

- 人材の確保と維持 DEIに取り組む組織は、求職者にとって魅力的な存在となり、企業の評判や優秀な人材への訴求力を高めます。ひいては、従業員の定着率向上や、離職率の低下による雇用コストの削減につながります。インクルーシブな職場環境は、従業員が価値を感じられるようにし、エンゲージメントや仕事満足度、そしてロイヤリティの向上を促進します。

- イノベーション、創造性、意思決定の改善 多様なチームが多様な視点をもたらし、課題解決における創造性とイノベーションを促進します。インクルーシブな環境は、オープンなコミュニケーションと多様な視点への配慮を促し、バランスのとれた意思決定プロセスにつながります。

- 市場と顧客の理解 多様な人材が市場や顧客の理解を深め、その結果、より幅広い消費者層に対応する製品やサービスを生み出します。これらは、最終的に企業の競争力を高めます。

- グローバルな視点 多様な労働力から得られるグローバルな視点は、特に重要です。グローバル市場で事業を展開する企業にとって、文化の違いを乗り越え、多様な市場のニーズを理解するのに役立ちます。

- 企業の評判 ダイバーシティとインクルージョンを優先することは、社会的責任に合致し、企業の評判を高め、社会意識の高いステークホルダーに訴えかけます。

- チームワークとコラボレーションを強化 インクルーシブな組織文化はコラボレーションとチームワークを促進します。社員が自分のアイデアや意見を気軽に共有することで、チームワークが向上し、より効果的なコラボレーションや問題解決につながります。

タレントマネジメントにおけるDEIの実践

DEIを実践する施策をいくつかご紹介します。インクルーシブな採用プロセス

採用の初期段階でブラインド採用プロセスを採択することで、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を最小限に抑えることを目指せます。ブラインド採用プロセスとは、採用の過程で応募者の個人的な情報(名前、性別、年齢、出身地、学歴、写真など)を隠して評価する方法です。そのほか、様々なターゲットに向けたジョブフェアに参加したり、多様な人材を惹きつける団体と提携したりするなど、多様なソーシングチャネルを活用することも寄与します。また、求人票で偏見のない言葉を使用すること、特別なニーズがある人々に対応する計画を立てること、多様な面接官をアサインすることも考慮すべきです。リーダーシップ開発とトレーニング

インクルーシブなリーダーシップ文化を育むために、組織はリーダー向けにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や異文化への理解など、テーマを絞った研修プログラムの継続的な実施が必要です。また、少数派グループから優秀な人材を発掘し、育成するためのメンターシップ機会をリーダーが提供できるようにすることも必要でしょう。業績評価の透明性

業績評価における透明性の促進は、公正なパフォーマンスマネジメントの実践につながります。明確に定義された客観的な評価基準は、従業員の貢献や成果に基づいて公平に評価される環境作りを支援します。インクルーシブなオンボーディングプログラム

メンターをアサインする、異文化を含む他者理解に関する研修を提供する、重要なリソースにアクセスできるようにするといったオンボーディングプログラムを準備すべきです。新入社員が最初から大切にされている、自分が一員であると感じることができます。従業員同士のコミュニティ(Employee Resource Groups)の設立

従業員リソースグループ(ERGs;Employee Resource Groups)と呼ばれる従業員のコミュニティを設立し、サポートします。つながりや多様な意見を言えるプラットフォームを提供することで、包括性をさらに強化します。コミュニティは、例えば女性やLGBTQ+など、共通の背景や経験を持つ他の従業員とつながることを可能にします。定期的なサーベイ

組織は、従業員の経験や認識に基づいて戦略を適応させ、改善を重ねるため、DEIに関する定期的なサーベイを実施することが望ましいです。おわりに

DEIは理想論や道義的責任といった抽象的な概念ではなく、ビジネス成果を生み出すための具体的なビジネス戦略のひとつです。組織がDEIを重視するカルチャーを創造することは、最終的に従業員の満足度、生産性、イノベーションの向上につながります。冒頭述べたように重要度を認識していても、取り組みに十分着手できている企業は多くありません。完璧を追い求めるのではなく、まずは自社で何ができるか、現実的な一歩から踏み出してみましょう。 CNNによれば、今年のWikipediaの人気ページ上位は、アメリカ大統領選に関わる記事が多かったようです。世界に影響を与えるアメリカのトップを決める選挙は全世界の関心事でした。今年最後の本コラムでは、毎週発信する記事のうち、今年最も読まれたコラムトップ10を振り返り、人事担当者の関心事を探ります。

2024年掲載の人気記事トップ10

- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ジョブ型雇用はもう古い?!スキルベースの組織とは

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- アセスメントの標準化と標準得点

- 来期の計画にすぐ役立つ!採用担当者向けお役立ち情報のご紹介

- いつも締め切りに追われてしまう理由

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法(前編)

- ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件

- タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

※太字は今年公開された記事です。

1つ目は「スキルベース」です。「スキル」という言葉が昨今HR領域で耳にする機会が増えました。日本ではジョブ型人事が先進事例として紹介されることが多いですが、そのジョブ型のさらに先を行く「スキルベース」の組織に関する解説に注目が集まりました。

2つ目は「ハイポテンシャル人材」です。このテーマは10年近く前から当社が発信していましたが、改めてハイポテンシャル人材の基本要件を解説する記事が人気でした。実際にハイポテンシャル人材の発掘や育成の具体的施策に着手する企業が増えているのかもしれません。

3つ目は「サクセッションプラン」です。このテーマに関わる記事は多数執筆していますが、今回人気を集めたのは「Insight Platform」というサクセッションプランを具現化する新規性の高い当社サービスのご紹介記事でした。次世代リーダーや後継者育成として、ある程度概念的に浸透しつつあるテーマですが、サクセッションプランで成功確率を高める「リーダーシップコンテクスト」という独自のサーベイを搭載した先進性が注目されたようです。

おわりに

今回解説したキーワードは2025年も更に注目をされると予想します。いずれもSHLグループが深い知見を持つテーマです。最新事例や自社への適用を検討している方はぜひ当社までご相談ください。はじめに

「当社の志望動機を教えてください」。採用面接では当たり前のように投げかけられる質問の一つです。あまたある企業の中から自社を選択して応募した理由は、純粋に面接官の気になるところでしょう。一方で、「面接 志望動機」とインターネットで検索すると対策があふれています。果たして面接で志望動機を聞く意義とは何でしょうか?今回はこの素朴な疑問について探索したいと思います。

対策できる「志望動機」の回答で評価を行うのは難しい

試しに、ChatGPTに「人事アセスメント会社の面接で志望動機を言うとしたらどんな内容がよいか」と聞いてみると、志望動機の構成例とその例文を出してくれました。①業界や会社への関心を伝える、②具体的なサービスや理念に触れる、③自分のスキルや経験が活かせる点をアピール・・・など5つの構成ポイントを一瞬にして教えてくれました。さらに、これらの要点をふまえて実際の例文を200字程度にまとめて出してくれます。応募者がこのような形で準備・理論武装した上で回答する「志望動機」を元に、なんらかの客観的な評価を行うことは難しいです。簡便に対策が可能であるため、「志望動機」の回答内容はばらつきづらく、志望意欲の強弱を見極めることは困難です。また、納得感のある回答で合理性を推し量ることも事前対策のために難しいです。

1つ目は、意欲形成を行う質問として有用です。志望動機から価値観を掘り下げていく中で、応募者の価値基準が見えてきます。価値基準に合致する自社の特徴を伝えることで、応募者の意欲を高めることが可能です。

2つ目は、緊張をほぐすための質問として機能します。準備していることを準備したとおりにやってもらうことは、面接という緊張感のある場面でできるアイスブレイクの一つです。応募者の「想定内の質問」をまずは投げかけることで、よりリラックスした面接の雰囲気を醸成します。

「志望動機」を主観評価する場合に気を付けること

それでも、「志望動機」で評価を行いたい、行えると考える面接官もいらっしゃるかもしれません。主観的な評価はどんなことに対しても可能ですので、主観評価を前提にすれば志望動機も評価できます。その上で、組織の採用選考を前提に以下の点には注意が必要です。

面接官は組織を代表して評価を行う選考官です。自分個人がその価値観や合理性に納得できるかは二の次で、あくまでも「組織の価値基準」に合うかどうかを判断すべきです。難しいですが、組織を代表した「主観評価」であることを肝に銘じて評価する必要があります。また、オンライン面接を実施する場合は、熱意が伝わりづらいという研究があります。熱意や入社意欲が低いと感じる場合でも、対面で会ってみるとまた異なる印象を持つ可能性がある点は注意が必要です。

おわりに

面接において、あまり意味をなさない質問は一部存在します(例えば、言質を取る質問など)。しかし、面接官が投げかける質問の多くは、質問それ自体よりも、その後の掘り下げ方によって多分に良し悪しが決まります。面接に一発必中のキラー質問はありません。よい面接とは、あくまでも、対話によって相手のスキルやポテンシャル、考え方などを掘り下げて応募者自身を理解することに尽きます。本コラムが人事ご担当者や面接官の参考になれば幸いです。

キャリア自律への7つのヒント

具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。- 内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。

- 専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。

- ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。

- 現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。

- スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。

- 適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。

- 前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。

組織として、人事としてできること

これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、パーソナリティ、価値観、モチベーションリソースなど、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は1on1のフィードバックですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。

部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。

また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。

おわりに

日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。

複雑すぎるスキルフレームワークは異動や昇進の障壁に

タレントマネジメントにスキルを導入する狙いは、従業員の流動性を促進し、組織内のさまざまな役割への移行を支援することです。目標は、従業員が既存のスキルを活用し、組織のニーズに合わせて新しいスキルを開発でき、柔軟な労働力を生み出すこと。しかし、複雑で面倒なスキルのフレームワークは、多くの組織にとってかえって足かせとなっています。例えば、調達部門の社員が経理部門への異動を希望しているとします。すると、現在不足している20のテクニカルスキルという気の遠くなるようなリストに直面します。この複雑さは、従業員を圧倒するだけでなく、組織内での潜在的な流動性も阻害します。前進する道筋が見えるのではなく、乗り越えられない壁が見えてくるのです。解決策は、フレームワークを単純化すること。

職種群を超えて明確に定義された一貫性のあるスキルのフレームワークは、真のスキルベース組織の基礎を築くのに役立ちます。

クリティカルシンキング、データ分析、分析的推論などの中核となるトランスファラブルスキル(Transferable Skills:移行可能なスキル)に焦点を当てることで、従業員は新しい職務に移行できる可能性を認識できます。これら基礎的なスキルは、テクニカルスキルの学習と開発(L&D:Learning & Development)のリソースを活用することで、より円滑な異動が実現し、組織の機動性も向上します。

手探りで進めると、不正確なスキル測定に

スキルのフレームワークが確立されたら、次に重要なステップは、組織内にどのようなスキルが存在するかを理解することです。スキルギャップを特定し、そのギャップを埋めるための戦略を策定することは、L&D、採用、異動に関する意思決定をする上で不可欠な情報となります。残念なことに、多くの組織は自己申告によるスキルデータに大きく依存しており、客観的な現実よりも個人の認識を反映した不正確で不完全なデータであることが多いです。

推測のスキルデータの増加により、網羅性は向上しましたが、正確な意思決定に必要な厳密性はまだ不足しています。スキルの状況を真に理解するためには、組織は客観的なスキル評価に目を向ける必要があります。

アセスメントは、従業員の能力開発プログラムや業績評価に組み込むことができ、従業員の能力をより正確に把握することができます。アセスメントデータは、研修ニーズの特定から戦略的採用の計画まで、タレントマネジメントに関する情報に基づいた意思決定を行う上で、非常に貴重なものとなります。

リスキリングを可能にするポテンシャルに目を向けず、不確実な未来への備えが不十分に

技術の進歩や市場の要求が絶えず変化する世界では、将来のスキルニーズを予測することは困難であり、特にテクニカルスキルにおいてはなおさらです。この不確実性から、競争力を維持するためには、スキルアップとリスキリングへの継続的なアプローチが必要となります。このような不確実性の中にも、普遍的に価値のあるスキルは存在します。例えば、素早く学習する、変化に適応する、達成しようと努力する、など。これらは、リスキリングを可能にするポテンシャルとして新しい組織や業務にスムーズに移行できる人材の特定に役立ちます。従業員が迅速に学習し、新たな課題に適応できるようにすべく、組織はこれらソフトスキルを優先すべきです。

継続的に学習し、適応する文化を育成することで、組織は従業員を将来に備えるだけでなく、変化に直面したときのレジリエンス(回復力)を高めることもできます。

おわりに

「スキルベース」は最近注目されるキーワードのひとつですが、解きほぐしてみると、組織として押さえるべきポイントは決して新しいものばかりではありません。コラムで紹介したスキルフレーム(馴染みのある表現に言い換えると人材要件定義)の簡素化、アセスメントを活用した正確なスキル測定の徹底、リスキリングを可能にするソフトスキルの重要性は、いずれも当社が以前からお伝えしていたポイントです。持続可能なスキルベース組織の構築は、組織・仕事と人を客観的に把握し続ける取り組みにより実現可能です。