本コラムでは、私が担当した調査プロジェクト「新規事業創造をミッションとしている組織におけるリーダー(課長およびグループリーダー)層のパーソナリティの組合せと、組織のエンゲージメントサーベイスコアの関係」の取り組みをご紹介します。

※本コラムは2022年8月開催の日本行動計量学会第50回大会で発表した内容を一部抜粋しています。

調査概要

本調査は以下の3ステップで進めました。1.パーソナリティ検査OPQの受検データを用いてリーダーを3つのタイプに分ける

2.エンゲージメントサーベイスコアを主成分分析によって要約する

3.リーダータイプの全ての組み合わせについてエンゲージメントサーベイスコアを集計する

リーダーのタイプ分け

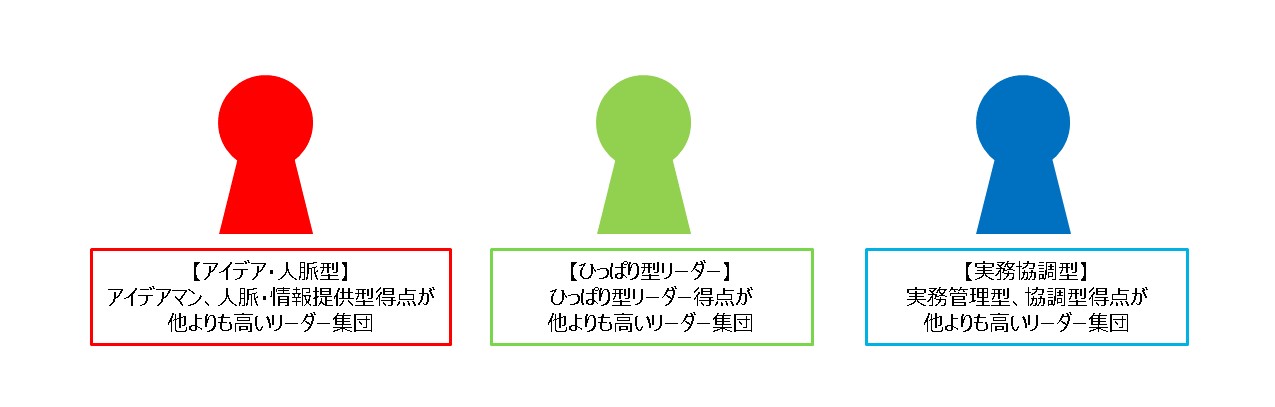

リーダー層(課長、グループリーダー)へパーソナリティ検査OPQを実施し、チーム内でどのような役割を好むかの得点を算出しました。この得点でクラスター分析(いろいろな性質のものが混ざった集団の中から、似たものを集めていくつかの集団に分割する手法)を行い、各クラスターにおけるデータ数、特徴を加味し、下記3タイプに分類しました。1.アイデア・人脈型: アイデアマン、人脈・情報提供型得点が他人よりも高いリーダー集団

2.ひっぱり型リーダー: ひっぱり型リーダー得点が他よりも高いリーダー集団

3. 実務協調型: 実務管理型、協調型得点が他よりも高いリーダー集団

エンゲージメントサーベイスコアの要約

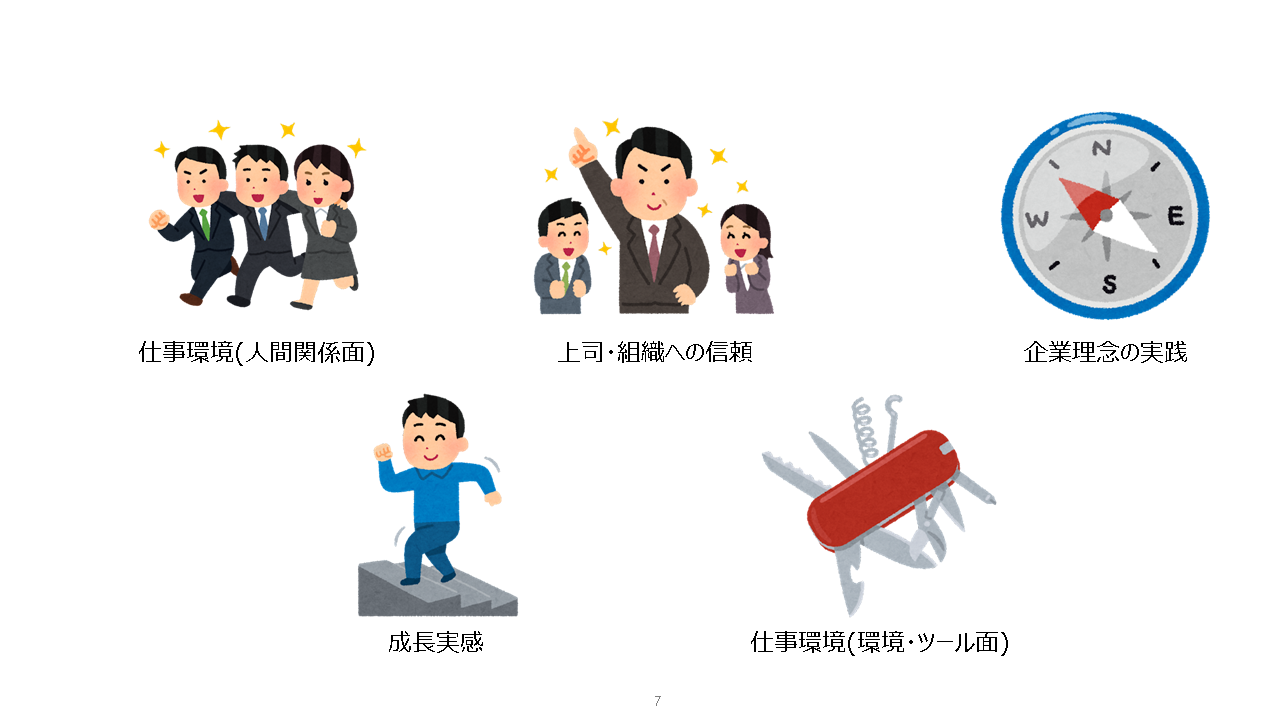

エンゲージメントサーベイは20項目以上に及んでいたため、主成分分析(大量の変数をもつデータを数個の合成変数によって表すことで、データの特徴を把握する方法)を行い、以下の5尺度に要約しました。1.仕事環境(人間関係側面)

2.上司・組織への信頼

3.企業理念の実践

4.成長実感

5.仕事環境(環境・ツール面)

リーダータイプの組み合わせごとのエンゲージメントサーベイスコア集計

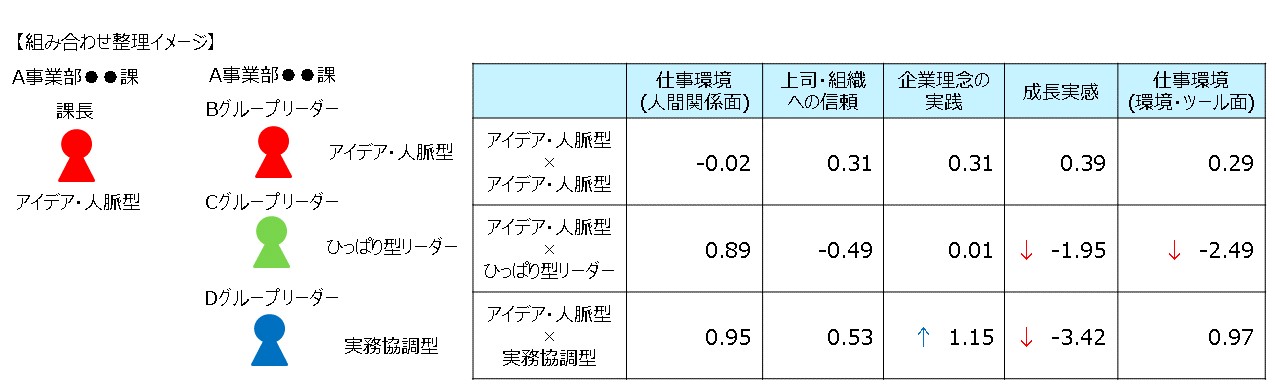

課長とグループリーダーを3つのリーダータイプのいずれかに当てはめて、課長とグループリーダーの組み合わせを作ると、その組み合わせは全部で9通りになります。次に組合せごとに傘下のチームのエンゲージメントサーベイスコアを集計し、スコア平均値を算出しました。

【1】実務協調型がいると仕事環境(人間関係面)、上司・組織への信頼は良好

先行き不透明な新規事業の中で、具体的な作業まで落とし込み、チームの和を重視する実務協調型は、メンバーへ心理的な安心感を与えているようです。

【2】同じタイプ同士の組み合わせの場合、上司・組織への信頼は悪化

リーダーが同じタイプの場合、メンバーへ提示する方向性が似てしまい、「同じことしか言わない」といった閉塞感が生まれてしまうのかもしれません。

【3】ひっぱり型リーダー×アイデア・人脈型の組合せは、成長実感を生むものの、仕事環境(環境・ツール面)は不満足を生む

実務協調型が不在の組合せにおいては、どのように実現し、成果を上げるか、といった具体化は自ら行わなければなりません。そのため、環境や道具が整っていないと認識されつつも、成長実感は生まれていたとも考えられます。

【4】ひっぱり型リーダー同士の組合せは全体的に不満足を生む

船頭多くして船山に登る、ではありませんが、リーダーが別々の方向性を示していた場合、メンバーは疲弊してしまいます。ひっぱり型リーダー同士においては、良好な傾向性が見えず、最も注意すべき組み合わせと言えます。

本調査にご協力いただいた組織では、この結果をリーダー層への登用、リーダー間の異動の参考材料として活用することを検討いただいています。

終わりに

優秀なメンバーが揃っているものの、組織として成果が上がっていない場合、もしかしたら上記のようにリーダー同士の相性が影響しているかもしれません。また、人と人の相性の良し悪しは日本エス・エイチ・エルでも取り組み事例が少ないものです。是非、組織における相性の良し悪しにご関心をお持ちの企業様はお声がけください。共に可視化に取り組みましょう。後継者計画が仮の人員交代計画を作るエクササイズになっていませんか?真に組織の価値を高める、戦略的な計画に転換する方法を見ていきましょう。

マルナ・ファン・デル・メルヴェ

2022年11月10日

ここ数年で、人材を取り巻く環境は劇的に変化しました。人々は世界的なパンデミックを乗り切り、自分にとって仕事が何を意味するかを再評価してきました。一方、組織は「大量自主退職時代」の後遺症と、より流動的でグローバルな人材プールに向き合っています。仕事の未来と、組織が自分たちをどのように位置付けるべきかについて様々な議論がなされる中、組織がタレントマネジメント戦略をどのように再編成できるかが、長期的な成功の鍵となります。

タレントマネジメントの進化

タレントマネジメントへのアプローチはスキルベースへと変化しており、事業リーダーには、部門を超えて人材を見ることとすべてのレベルで組織としての能力に焦点を当てることが求められています。人事には、対話とテクノロジーを通じて、個人が自分のキャリアを方向付け管理できるようにすること、個人には、経験と能力開発を通じて自分のキャリアに責任を持ち追求すること、が求められています。

スキルベースのアプローチを反映するには、人材を効果的に識別し配置できるような組織文化と構造が重要です。同様に、将来起こり得るシナリオに向けて計画を立て人材を準備することは、タレントマネジメント戦略を実行し成功させるための重要な要素です。

タレントマネジメントと後継者計画の連携

後継者計画は、タレントマネジメントにおいて戦略的な重要性が高いにもかかわらず、事業リーダーから付加価値や期待される投資収益率が得られないと批判されることがよくあります。こうした事態は多くの場合、後継者計画が架空の人員交代計画を立てるだけになってしまい、長期的に価値を生み出さないという、よくある落とし穴によって起こります。

よくある落とし穴 ―― 後継者計画が失敗する理由

- コンテクストの欠落

後継者計画は、人事が開始する活動であるため、組織のコンテクスト(背景・文脈)や長期的な戦略が欠落していることが多くあります。そのような場合、後継者計画が将来の組織能力に貢献することはありません。 - リーダー職に焦点を当てる

後継者計画は、リーダー職の人員交代計画と同じである場合、失敗します。リーダー職は事業にとって重要かもしれませんが、持続可能性を確保するために、すべてのレベルで価値を推進する要因を検討する必要があります。後継者計画は、すべてのレベルにおいてリーダーシップパイプラインや準備ができている状態を作り、支援するものであるべきです。 - 過度に人に焦点を当てる

後継者計画は誰かが退職するという「最悪のシナリオ」の対応策と捉えられる傾向があります。そのような場合、人員交代計画になってしまいます。重要なスキルギャップに対応するための柔軟性と機敏性を生み出すために、スキルと職務に関する後継者計画に焦点を当てるべきです。 - 1 対 1 のマッピング

後継者計画が1対1の交代に焦点を当てている場合、柔軟性を生み出すことや将来のシナリオ変更を考慮していません。1対1ではなく、後継者プールを作成することで、個人と組織の両方により多くの機会が生まれます。 - 手作業

後継者計画は、煩雑で時間がかかり、手作業であることが知られています。多くの場合、会話によって進み、スプレッドシートに記録されます。データとテクノロジーを活用していない後継者計画は、効果がなく、時代遅れになるリスクがあります。 - 主観的な意見に基づく識別

後継者は、欠陥のある基準に基づいて識別されており、成功しないことがよくあります。多くの場合、リーダーの意見に依存して後継者を識別し、後継者の準備状況と育成基準に達していることを裏付ける客観的なデータがほとんどありません。 - 他のタレントマネジメント戦略から切り離されている

後継者プールが作成・保持されていない場合、後継者計画は付加価値を生み出すことができません。後継者は、異なる職務を引き受ける準備ができていない、もしくは、外部にチャンスを求めて組織を離れてしまっています。

成功するためのベスト プラクティス

よくある問題点と落とし穴を克服するための、ベストプラクティスをご紹介します。

- 後継者計画は、組織の戦略および能力と密接に連携する必要があります。人員交代計画から、重要なスキルに基づいた後継者育成への転換です。

- リーダーだけでなく、組織のすべてのレベルにわたる重要スキルと職務を含める必要があります。これにより、健全なパイプラインと、事業の持続可能性の鍵となるスキルに焦点を当てたアプローチが可能になります。

- 人材データとテクノロジーは、後継者候補を識別して管理するための重要な要素です。重要な基準についての客観的かつ一貫した測定結果を提供します。

- 状況の変化に適応し、進捗状況を確認して改善を繰り返す、継続的なプロセスであるべきです。

- 後継者計画は、後継者プールを確実に作成しサポートするために、より広範なタレントマネジメント戦略に統合されている必要があります。

後継者計画は、組織が長期的に成功するための準備を整える上で戦略的に重要な役割を果たします。ただし、この価値を解き放つには、組織のコンテクストと密接に連携し、より広範な人材戦略に統合されており、客観的で維持可能なデータに基づいている必要があります。関連するテクノロジーへの投資も必要です。それにより、変化に機敏に対応し、事業全体にわたって後継者の識別と配置について透明性を確保することができます。

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2022/planning-and-setting-up-for-succession/

「後継者計画」という表現ですと、リーダーの欠員補充計画という印象を与えてしまいがちですが、それでは価値を生み出せないと著者は主張しています。今後より適切な新しい表現が生まれてくるのでしょうか。

最近ニュース等で「分断」という言葉をよく耳にするようになりました。複雑化し、多様な価値観を許容する時代において、組織を特定の方向に動かすことは日に日に難しくなっています。私たちの身の回りにおいても小さな「分断」が起きており、良かれと思ってやった事が余計なことと捉えられたり、こちらの依頼に対してなかなか協力してくれない従業員がいたり、立場や役割の違いから、わからない・わかってもらえないという気持ちになる方も多いと思います。リモートワークを契機として、この相互理解の不足はチームの中でさえ起こりやすくなっており、普段仕事をしている中でも、なぜこういう言動をするのだろうと不思議に思ったことは無いでしょうか。

そこで本コラムでは、「共感」というキーワードをもとに、組織の中で求められているコミュニケーションの在り方を考察してみたいと思います。

「共感」は重要か?

共感とは「他者の感情の理解を含めて、他者の感情を共有すること」とされています。仕事場面で個人の感情に共感することに躊躇する人もいると思いますが、「心理的安全性」の重要性が知られるにつれて、従業員の心理状態を組織課題とする企業も増えてきました。パルスサーベイで個人の心理状態を定点観測する企業はその典型例です。近年注目を集めているデザイン思考においても、初期段階での「共感」が重要とされています。ユーザーの気持ちになり切ることで、新たな着想を得て製品開発を行うのです。また、野中郁次郎氏の最近の著作にも「共感」がタイトルに含まれた書籍が複数出版されています。このように、現代社会においては「共感」の重要性が高まっているのです。

共感する際のポイント・注意点

共感するときには、自分の認識を脇に置き、その人がなぜ、どういう文脈でそのように感じる(あるいは考える)のかを理解することが最も重要です。私もよくやってしまうのですが、相手の話を聞いている間に状況を「判断」したり、話している相手を「評価」したりしてしまうと共感とは大きくかけ離れてしまいます。例えば、話を聞きながら「その場面であれば、こう対応した方が良いのではないか」と判断することや「この表現をするということは、きっと○○に違いない」と評価することは、共感ではありません。意見を戦わせる場という認識が共有されていれば、この対応で問題ありませんが、1on1面談のような共感的な対話が求められる場においては効果的なコミュニケーションとは言えません。ただ、ビジネス場面において前述のような判断や評価を行うことは、速やかに仕事を進めるための必要な行動であり、パフォーマンスが良い人に共通する行動です。これが優秀なプレイヤーがマネジャーになった時に、最初に躓く要因の一つになります。もう一つ押さえておきたい点としては、「共感」と「同調」は異なるという点です。同調は同じ意見になることを求めますが、共感は同じ意見にならなくても構いません。共感したからといって、同調しなければいけない訳ではないですし、同調したからといって共感したとも限りません。共感の力を上手く活用する人は、共感しながら自分の見解を明確に表現して対話します。その方が、感情的ないさかいを回避できるからでしょう。一方で「情に掉させば流される」というように、共感がえこひいきに見られるなど、組織の中で共感的に振る舞うのは難しい場合があるかもしれません。共感は「さじ加減」と「使いどころ」が難しい代物であるということにお気づきになったのではないかと思います。

終わりに

共感は、他者の認識をあたかも自分の認識のようにして物事を見て、その時の感情も共有するという高度な行為であると言えます。もし何もない中で、共感的な対話をするのが難しければ、パーソナリティ検査OPQをご活用ください。OPQの結果には受検者の自己理解像が投影されています。受検者が自分をどう捉えているかがわかるため、受検者が物事をどう認識しているかを知る手がかりが得られます。まずは同じチームで試してみてはいかがでしょうか。思わぬ発見があるかもしれません。 人材版伊藤リポートがきっかけとなって人的資本という言葉がよく使われるようになりました。この言葉自体は新しいものではなく、人事分野では1990年代から使われていました。かつて人事管理はPersonnel Managementと言われ、その後Human Resource Management(人的資源管理)と言われるようになり、次いでHuman Capital Management(人的資本管理)が使われるようになりました。日本ではHuman Resourceを「人材」、Human Capitalを「人財」と分けて使われる場合もあります。そして、最も新しく使われている言葉はTalent Management(タレントマネジメント)です。この言葉は人を才能と捉えている点が特徴です。日本では人事管理そのものではなく、特別な人事施策をタレントマネジメントと称する企業がありますが、これらの4つの言葉は全て企業における人事管理を表す言葉であり、人材観の変化を反映したものと考えることができます。

さて、本コラムは人的資本経営を実現するために不可欠な人材ポートフォリオをテーマとします。

経営・事業戦略にそった組織・人材戦略

人材ポートフォリオとは、組織・人材戦略に基づいた人材の地図のことです。具体的には、どこに(階層、部門、部署、地域等)、どんな人が(評価、スキル、経験、コンピテンシー、職務経験、意欲、エンゲージメント等)、どれだけ(人数、割合)いるかを示したものです。どこに、誰が、何人いるかを示すだけなら、組織図に組織ごとの人数と構成員の名前を書けばよいのですが、これでは人材ポートフォリオにはなりません。組織・人材戦略に照らして、必要な人材がどこにどれだけいるのかを把握する必要があるのです。例えば、デジタルビジネスへの事業転換を進めているメーカーが、A:デジタルビジネスを立案し牽引する人材、B:先端技術でデジタルサービスを作る人材、C:デジタルサービスを運用管理する人材、が必要と判断した場合、これら3つに該当する人材がそれぞれどの部署に何人いるかを可視化するものが人材ポートフォリオとなります。

人材ポートフォリオは、組織・人材戦略がなければ作ることができません。もちろん、組織・人材戦略を持たない企業は存在しませんが、それを明文化し、共通認識としている会社は決して多くありません。自社の組織・人材戦略を確認することが人材ポートフォリオ作成の第一歩となります。

求める人材の定義

組織・人材戦略を確認した後に行うことは、求める人材の定義です。どんな人が必要なのかについて定義します。どの程度具体的に表現するかは各企業の組織・人材戦略によって異なります。人材ポートフォリオは、採用、育成、配置の施策に関わりますので、その後の活用を意識して人材定義の抽象度を定めてください。人材情報の収集と分析

現社員が定義した人材にあてはまるかどうかを判断するための人材情報を収集します。人材情報は大まかに実績、コンピテンシー、ポテンシャルの3つに分類できます。それぞれについて説明します。

・実績

実績は過去の成果や功績のことです。具体的には職務経験(事業創造、海外、重点部署、マネジメント等)、業績評価、表彰歴、異動歴、保有資格、研修受講歴、研究歴、学歴、活動歴などです。

・コンピテンシー

ここでのコンピテンシーは厳密なコンピテンシー定義よりも少し緩やかです。コンピテンシーの構成要素を含み、能力、知識、スキルなどを指しています。具体的にはコンピテンシー評価や能力評価、360度評価、スキル評価、経営知識、業界知識、業務知識、社内知識、語学力などです。

・ポテンシャル

潜在的な能力や資質のことです。具体的には、知的能力、パーソナリティ、モチベーション、興味関心、価値観などです。近年ではこれらの情報に加え、健康状態や家族の状況などもキャリア観、仕事観に影響を与える重要な情報となっています。

求める人材とこれら人材情報との関連がはっきりしている場合は、収集した人材情報を集計すれば、そのまま求める人材に該当するかどうかの判断に活用できます。しかし、求める人材と人材情報との関連がはっきりしていない場合は、その関連を明確にする必要があります。

求める人材に該当する社員に共通する要素を見出したり、求める人材に該当する社員とその他の社員との違いを見出したりします。定量化された人材情報を対象にすれば、統計分析によって求める人材と関連する人材情報を明らかにできます。人材情報の分析方法については、コラム アセスメントデータ分析による人材要件定義を参考にしてください。

人材ポートフォリオのアウトプット

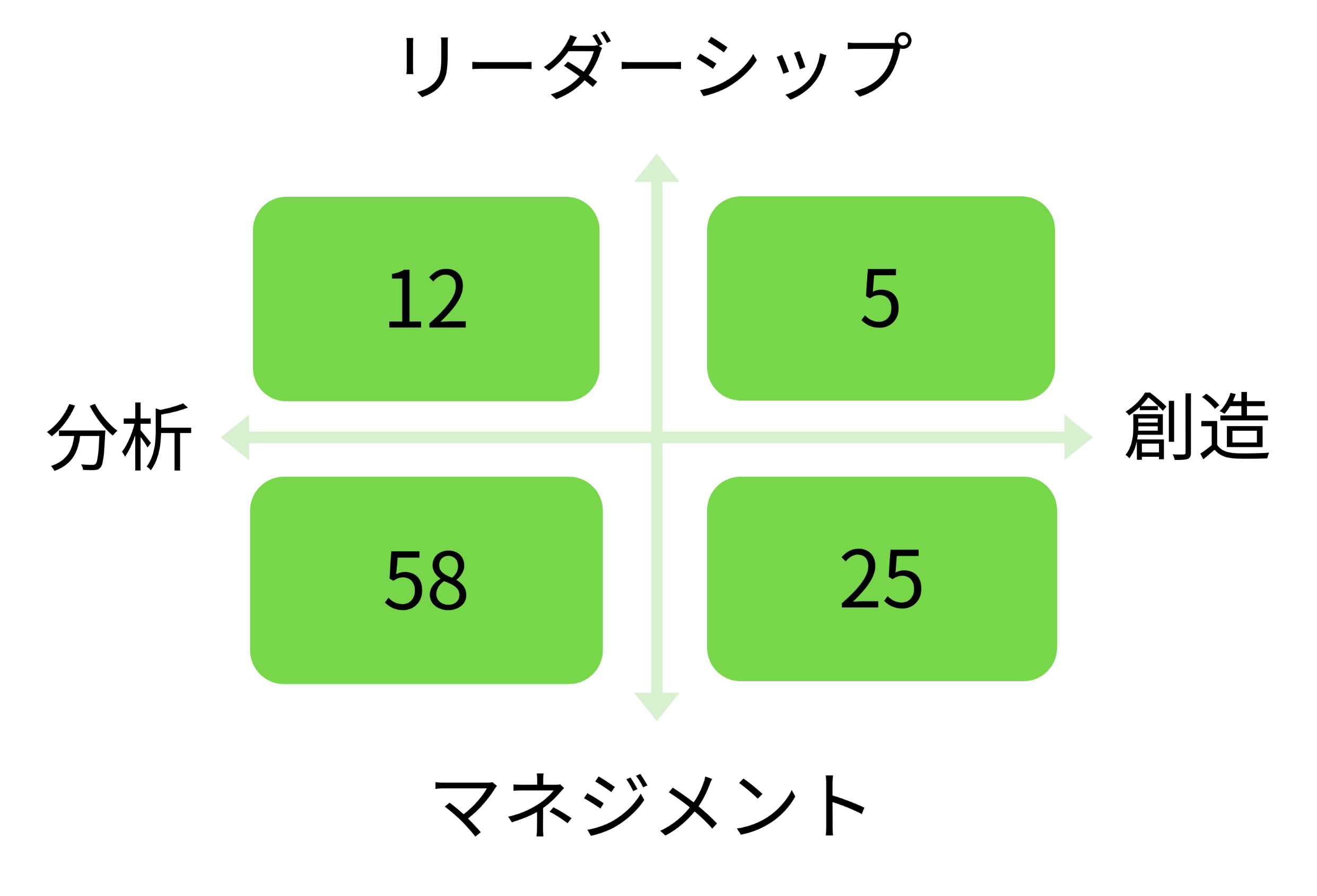

最終的にどのような人材ポートフォリオを作成するかについて2つの案をご紹介します。1つ目は、職種を基準とする方法です。重要職種を定義して、その職種を担うことができる人材が何名いるかを数えます。もちろん、職種を担うことができるかどうかの判定は収集した人材情報に基づいて行います。集計の単位は、全社、部門、部署など必要に応じて行います。

(例1:職種別)

2つ目は、人材タイプを基準とする方法です。重要な人材タイプを定義して、そのタイプに該当する人材が何名いるかを数えます。多くの事業を持っており重要職種を定義しづらい企業や環境変化が速く重要職種が変化してしまう企業でこの方法が用いられます。

(例2:人材タイプ別)

人材ポートフォリオの重要性

人材ポートフォリオは現有社員を可視化する上で有用なものです。現在の状況が把握できれば、理想の姿にしていくために、どんな人材をどれだけ増やすべき(減らすべき)かがはっきりします。採用と育成の目標が明確化されるのです。また、流動化する人材をタイムリーに把握し、効果的な人事施策につなげるためにも人材ポートフォリオの重要性はさらに高まっていきます。

変化し続ける職場環境に適応するには、より機敏に、積極的に、そして冷静であることが必要です。

カレン・マクローリン

2021年 3月 2日

パーソナリティ特性は、健康や幸福、教育、および仕事における様々な結果を予測します。だとすれば、自己の向上に向けて、自分のパーソナリティを「変える」ための措置を講じるべきなのでしょうか?

なぜ、パーソナリティが重要なのか?

私たちは歴史的にユニークな時代を生きています。多くの人にとって、いつ、どこで、どのように仕事をするかが劇的に変化しました。新しい働き方に移行するにつれて、様々な程度の不安やいらいら、孤独を経験したことでしょう。

私たちの中には、他の人よりも簡単に適応し、落ち着いていてストレスを感じない人もいます。もちろん、それぞれの状況や環境はユニークで、あるものは他のものよりも困難であり、それが適応力に影響するでしょう。しかし、変化する状況に対する私たちの感じ方や反応に影響を与える重要なパーソナリティ特性もいくつかあります。

研究によると、パーソナリティのビッグ5モデルによって測定される「神経症的傾向」(課題や変化に直面したときに恐怖や不安をより強く感じる)、もしくはその逆の「情緒的安定性」(一般に落ち着いていてストレスを感じない)が、進化する働き方にどれだけうまく適応できる/できない、を予測できます。たとえば、「情緒的安定性」が高く「積極的なスタイル」を持っている人は、従業員として最もうまく適応できます (Huang. J.Lら, 2014)。

私たちはパーソナリティを変えようとするべきか?

職業心理学者として、私は、SHLパーソナリティ検査(OPQ) を用い、人が自分の「生まれ持ってのポテンシャル」を理解して、それが職場における自分の行動にどのように影響するかを考えることを支援してきました。その際、よく聞かれる質問のひとつは、「パーソナリティは変えることができるか?どうすれば?」です。10年ほど前この分野で働き始めたとき、私はこれらの話は少し難しいと感じました。人のパーソナリティには「神聖な」何かがあります。その人に固有のものであり、それがその人をその人自身にするものです。なのに、私たちはそれを変えようと主張すべきなのでしょうか?パーソナリティの概念に対する私たちの理解は進化し、私の経験も進化してきました。私は、自己認識と、的を絞った努力、そして練習によって、私たちは特定のパーソナリティ特性とその発現を徐々に適応させることができる、と信じています。

親、教師、従業員として、私たちは暗黙のうちに、変わることで自分がより良くなるのであれば、それを達成するために努力すべきである、とわかっています。自分を「改善したい」という私たちの欲求をねらう「自助」本がたくさんあります。幸いなことに、パーソナリティは固定されているという広く信じられていることとは反対に、パーソナリティは変化します。特に、人生における大きな否定的な出来事は、最も大きな影響を与える可能性があります。

私たちは自分のパーソナリティを変えることができるか?

研究によると、遺伝的影響は重要で、パーソナリティ特性の発現を左右する一方、大人になるにつれて環境がより大きな役割を果たし始めます。たとえば、思春期を過ぎると、責任感が増し、情緒的に安定するよう変化します。が、劇的に変化するわけではありません。イリノイ大学心理学者ブレント・ロバーツは、私たちは人を丸ごと変えられるという希望を持ち続けるべきではない、と考えます。しかし、彼は続けて、「もし人が自分の1つの側面に焦点を当て、体系的に取り組む意思があるならば、その領域の変化に影響を与えることができる、という楽観主義が高まっている」と述べています。

コベントリー大学のダレン・スティーブンス博士は、先月のABP会議で「Constructed Development and Psychometrics」について発表しました。そこで彼は、パーソナリティがどのように構築されるか、そしてそれをどのように測定できるかというテーマに焦点を当てました。たとえば、彼は、私たちのパーソナリティ特性が時間の経過を超えてかなり安定している可能性が高いことについて話しました。しかし、その時点での自己構築、意図、意識、および選択も、私たちが状況にどのように対応するかを決定するそうです。したがって、個人のパーソナリティを理解する上で考慮すべき要素は多岐にわたります。このことが、パーソナリティの正確な測定を複雑にします。

このことは実務的に何を意味しているのか?

組織の従業員のパーソナリティデータをレビューしてきた私の経験では、「rule following(律儀)」など特定次元の特性は、その人の職場環境によって時間の経過とともに形成されていくように思われることが時々あります。

面談でそのような特性を掘り下げるとき、多くの受検者が、自分はもともと常に「規則」に従う人だとは思わない、ただ、職場環境が厳格な手順を遵守することを求めるのだ、と言います。規則を遵守するには意図的な意識が必要であり、それが時間の経過とともに習慣になります。

自己認識、意図的かつ持続的な努力、練習を通じて、私たちは思考、信念、行動パターンを意識的に適応させ、そうやって特定のパーソナリティ特性を形成することができる、と私は信じています。臨床的、非臨床的、および社会的な場での研究例は、このことを支持しています。認知行動療法(CBT)、心理療法、ソーシャルスキルトレーニング、さらにはマインドフルネスなどのさまざまな中長期的な介入は、神経症傾向の減少、外向性の増加、情緒安定など、特性の持続的な変化につながる可能性があります。

しかし、議論は白熱します。私たちは実際に自分の根底にあるパーソナリティ特性を変えているのでしょうか、それとも単にそれらの発現を変えているのでしょうか?

自分のパーソナリティをどう適応させて自己改善できるか?

それでは、「自己改善」、たとえば、もっと外向的になって職場で他の人々と気軽に接し、神経症的な傾向をあまり示さず、打たれ強く余裕があるようになりたい、とあなたが決断した場合、どうしたらいいのでしょうか?

- 自己認識が最初のステップです。自分の「パーソナリティ」を知りましょう。職場で自分が自然に楽しんでいる/いないのは何でしょうか?内省することでこれを行うことができます。ただし、より良い方法は、OPQなど信頼できるパーソナリティ検査に回答することです。OPQはあなたが職場における自分の傾向を理解するのに役立ちます。

人事やビジネスリーダーにとって、OPQは、特定のグループ、職種、階層の「人材レビュー」の一部ともなります。個人レベルとグループレベルでの、持って生まれた全般的な強みと、能力開発の必要な領域を理解することができます。そこでは、結果を正しく解釈して個人の自己概念と文脈に関連させて議論できるよう、訓練を受けた経験豊かな実践者との双方向の会話が重要です。 - 達成したい結果を明確にします。 「成長マインドセット」をもっと取り入れることが重要です。変わりたいと思い、変えられると信じなければなりません。そこに到達するための「方法」は、特定のパーソナリティ特性に関連する思考、感情、行動の比較的安定したパターンを変更、中断、方向転換する明確な行動で定義され、目的的でなければなりません。この分野を研究しているアメリカの心理学者キャロル・ドウェックは、幅広いパーソナリティ特性の根底にあるこれらのパターンを変えることが変化の鍵である、と述べています。

- プロセスに集中し、努力を続ける。 Henneckeら(2014)は、意図的なパーソナリティ特性の変化は3つの条件の下でのみ発生する、と提案しました。そのうちの1つは、望ましいパーソナリティ状態に頻繁に携わり、その結果それらの状態が習慣に変わらなければならない、ということです。状態の変化が自己概念の変化につながり、それがパーソナリティ状態の変化を確認するようなアイデンティティを促進します。

たとえば、もしあなたがより「几帳面」に仕事をしたいならば、やることリストを定期的にチェックし、中期目標に対する進捗状況をモニターすることによって、自分がしていることにもっと細心の注意を払うことに集中したいと思うかもしれません。時間をかけて努力と練習を重ねるうちに、変化した習慣があなたの一般的な自己概念を変え始め、あなたは自分をより「几帳面」だと見始めるでしょう。管理職やリーダー、人事は、従業員が必要な練習をできるようなスペースと機会を提供し、その一方で学習と変化に時には必要な間違いを受け入れることによって、個人やグループをサポートすることができます。

前に進みましょう

「変わること」は簡単でも快適でもありません。しかし、職場において、自分の根底にあるパーソナリティ特性やその発現を適応させたいと思う理由はたくさんあります。私たちがこれまで学んできたことは、単に行動レベルでの変化に焦点を当てるだけだと、(短期的な適応にはつながるかもしれませんが、)長期的な変化にはつながらないということです。それとは対照的に、自己認識を高め、パーソナリティ特性と、外に現れる行動の根底にある信念、思考、感情のパターンを適応させることに集中することが、長期的な変化の鍵となる可能性があります。

私自身、コーチおよびメンターとして、自己認識、および、仕事でより成功するために「あまり望ましくない」パーソナリティ特性を修正する集中的かつ継続的な努力の利点を目の当たりにしてきました。

仕事の世界が急速に変化し続ける中、おそらく成功を可能にする重要な要因のひとつは、多くの場面でプラスの結果につながるという研究結果がある「経験への開放性」や「情緒的安定性」などのパーソナリティ特性の開発に取り組むことでしょう。それが、私たちが将来の職場に適応し、そこで成功するために必要な能力を開発できるという自信を築くことに役立ちます。

1年ほど前のブログ記事ですが、テーマがちょうど私が先日直面したケースに近く、取り上げました。「自分のパーソナリティを変えなければならないのか?それはできるのか?どうやって?」――OPQを受検者にフィードバックする時、よく聞かれる質問です。

このブログの筆者の答えは「できる」です。記事の中頃で、それは根底にあるパーソナリティ自体が変わったのか、その発現が変わったのか、という根本的な疑問が呈されていますが、そこは、パーソナリティとは何ぞやという深い問題に絡んでくるからか、それ以上明言されていません。パーソナリティとは行動スタイルである、という見方をすれば、長期的な行動変容=パーソナリティの変化、と言っていいでしょう。

近年、アメリカを始めとして「大量自主退職時代(Great Resignation)」と呼ばれる大規模な離職が発生しています。この背景として推測されているのが、まずコロナ禍後の景気の急回復による転職市場の活性化、もう一つが従業員による働き方の見直し、キャリア観の変化です。日本でも、規模は違えど同様のトレンドが発生する可能性があると予測する声があります。SHLグループのe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core(従業員を維持する方法:人材難を根本から解決するために)」では、この大量自主退職時代について触れ、この人材不足の根本的な解決策は、報酬の引き上げや働き方の改善よりも、キャリア開発の機会であるとしています。本コラムでは、この問題に適性検査がどのように貢献できるのかを考えます。

キャリア開発とエンゲージメント

先述のe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core」では、退職の原因の1位はキャリア開発と昇進の欠如であることを指摘し(※1)、社内公募制の存在を対象者のおよそ半数しか知らないことや(※2)、自分の能力が生かされていないと感じる社員は転職活動をする可能性が10倍以上高いこと(※2)、社内流動性に優れた組織は約2倍の期間従業員を維持できることを挙げ(※3)、一部の社員だけに注目したタレントマネジメントの裏でキャリア開発のサポートが追いつかない社員が退職している可能性を主張しました。この全社員を対象にしたタレントマネジメントという発想は、どちらかというといわゆるメンバーシップ型雇用を特徴とする日本企業においてよく聞かれるものですが、ジョブ型雇用の海外企業においてもこのような議論が生じるところに人材流出の深刻さがうかがえます。社員のキャリア開発のために企業は何ができるか

さて、キャリア自律の機運が高まる日本企業においても、キャリアの行き詰まりによる人材流出は今後増加する可能性があります。終身雇用が崩壊する一方で必要勤労年数はますます長くなる中、常に自身の市場価値を意識し、より育成に投資する企業やより新しい経験を積める企業へと転職する人材は増える可能性があります。人材流出をせき止め、従業員が健全なキャリア展望を持って働けるようになるために、適性検査はどのような貢献ができるでしょうか。e-bookでは、94%の従業員は学習支援に投資する企業であれば長く勤めると回答している(※3)ことを挙げ、自社が能力開発のために最適な場所であることを従業員に示す必要があるとまとめています。そのためには、従業員の適性や関心、専門性を考慮したキャリアプランを提示し、そのためにどのような能力開発が必要かという示唆(及びそれを実行する機会やリソース)を従業員に提供する必要があるのです。

具体的には、以下の3ステップが必要です。

(1)人材の可視化により、あらゆる人材の特徴、スキルなどを把握する タレントマネジメントシステムなどを活用し、企業内のあらゆる人材の特徴、経歴、コンピテンシー、スキルなどを人材データとして管理・分析します。そして、各職種に必要なコンピテンシーやスキル、優秀者の持つ特徴などを把握しておきます。

(2)社員一人一人のキャリアの可能性と、そのために必要な能力開発についてすり合わせる

従業員一人一人のキャリア志向性と組織としての能力開発方針をすり合わせるために、上記のような職種ごとの人材の統計情報をキャリア面談や1on1ミーティングなどに取り入れます。本人のキャリア志向性を確認するとともに、適性検査のフィードバックなどを通じて、経験と適性にマッチした社内での今後のキャリアとそのための能力開発について、長期的な展望を話し合います。

この際のキャリアプランは、必ずしも定型のものである必要はありません。たとえば同じように優秀な営業社員でも、マネジメントに関わるコンピテンシーやマネジメント志向性が高ければ営業のマネジャーを目指すのもよいですし、企画や分析に関わるコンピテンシーや専門領域を広げたいという志向性が強ければ、現場経験を生かしてマーケティング業務に異動するのも良いでしょう。そして、それぞれの場合で今後必要な能力開発についてすり合わせる必要があります。

(3)能力開発およびキャリアチェンジの機会を提供する

もっとも重要なのがこのステップとなります。能力開発に関してはe-learningや各種研修をはじめ、社内勉強会や部署横断プロジェクト、各種の越境学習などを柔軟に取り入れ、企業のサポートのもと学習やスキル習得を進められる体制を整える必要があります。同時に、希望の職種にチャレンジするための制度(たとえば社内公募制度や社内FA制度、一定期間他部署で働く社内インターン制度、他部署での副業を認める社内副業制度など)も必要でしょう(そうでなければ、成長した社員は社外に居場所を求める可能性があります)。

最後に

すべての職種でDXが進む昨今、企業側の要請するリスキリングと従業員のニーズによるキャリア開発をマッチさせることも大きな相互作用を生むでしょう。以前は「能力開発をしてもつけるポストがない」という問題意識もよく聞かれましたが、デジタル化による新規ビジネス創出のチャンスは加速度的に高まっています。キャリアに行き詰まりを感じる社員と、人手不足に悩む企業のニーズをマッチさせる一連の仕組みこそがタレントマネジメントといえます。ぜひ社員の適性情報も、重要なキャリア選択の資料としてご活用ください。※1 McKinsey, 2022, 2022 Great Attrition, Great Attraction 2.0 Global Survey

※2 Gartner, 2022, Gartner Recommends Organizations Confront Three Internal Labor Market Inequities to Retain Talent

※3 LinkedIn, 2022, 2022 Workplace Learning Report 前編では、営業に影響を与える3つのトレンドとそれらが営業職にどのような影響を与えるかをを解説しました。後編では、新しいコンピテンシーモデルについてご紹介します。

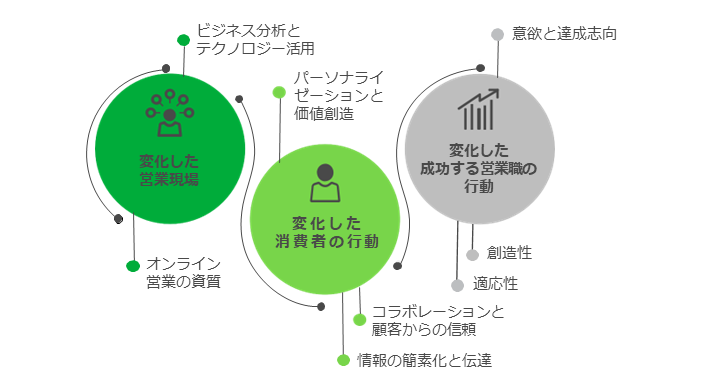

SHLセールストランスフォーメーションモデル

妥当性の検証された優れた営業人材のフレームワークがあれば、営業現場に安定と成長をもたらすことができます。SHLは、3つのトレンドの考察をもとに、現在の営業職の成功に必要な行動を測定するフレームワークである「セールストランスフォーメーションモデル」を構築しました。

また、営業リーダー向けのモデルが別途作成されました。営業リーダーに求められる要件は、営業担当者のそれとは異なる場合があるため、営業成績だけで昇進させることは災いのもととなりかねません。

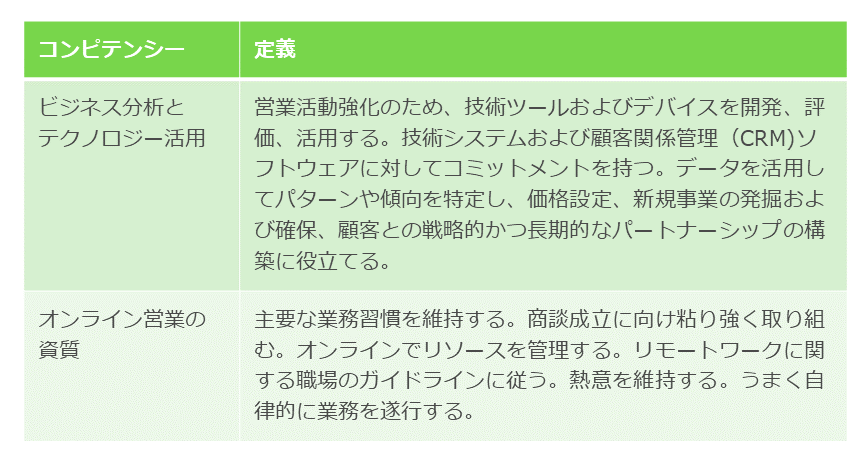

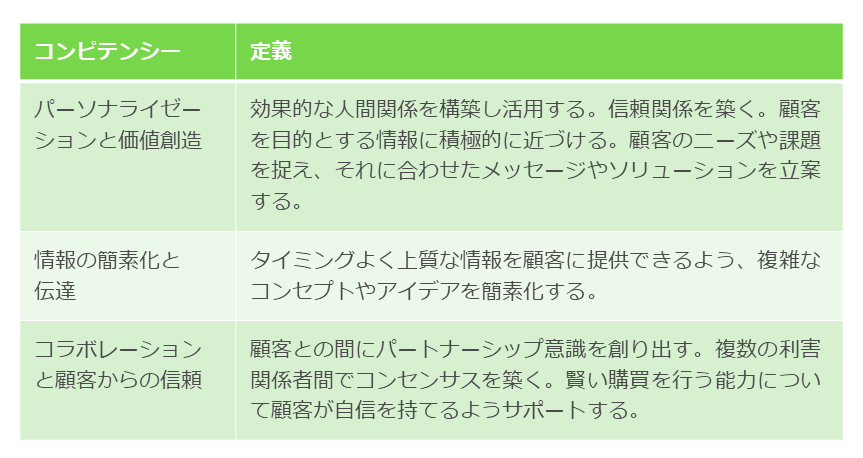

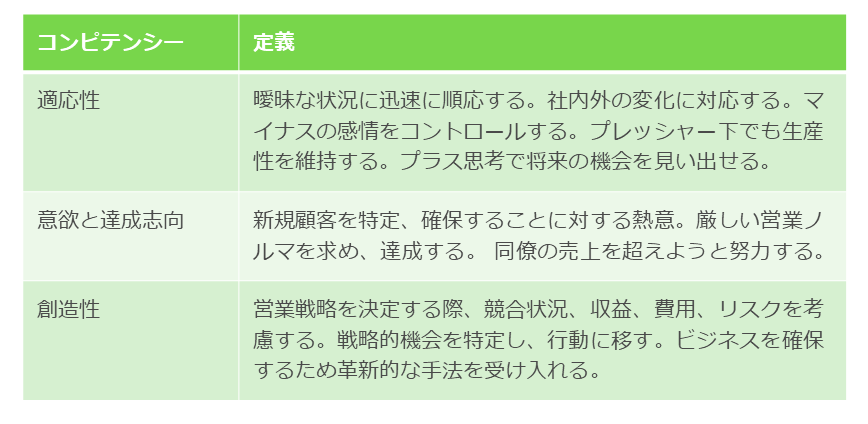

各コンピテンシーの定義

変化した営業現場 変化した消費者の行動

変化した消費者の行動

変化した成功する営業職の行動

変化した成功する営業職の行動

活用場面

このモデルは以下のような場面で活用できます。

活用場面

このモデルは以下のような場面で活用できます。・個人あるいはグループレベルで営業人材の概要を把握する

高業績者に共通する特徴は何か、どうすればより多くの営業職が目標を達成できるか、デジタル営業で最も成功しそうなのは誰か、などを把握できます。

・アセスメントを実施し、データ主導の意思決定を行い、採用の成功率を高める

各コンピテンシー得点と総合得点によって、迅速に候補者の順位付けができます。SHLの調査によれば、これらのコンピテンシー得点が高い人は、低い人に比べて約2倍の売上をあげることができます。

・営業コンピテンシーに沿った、個人別の能力開発を行う

・チームの行動面の強みを社内外と比較する

SHLの450億のデータポイントを利用して、他の営業組織とのベンチマークを行うことができます。

・意思決定からバイアスを排除し、多様性を向上させる

例えば、営業コンピテンシーに男女差はないにもかかわらず、営業職のうち女性は34%未満でした。なぜ営業職の女性が増えないのでしょうか?なぜこの巨大な人材プールを見逃しているのでしょうか?

まとめ

BtoBの取引がデジタル環境で行われ、買い手の行動や期待も大きく変化し、それらに対応するための新たな営業人材のフレームワークとして、「セールストランスフォーメーションモデル」が作成されました。活用事例はこちらでご紹介しています。© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved

2022 年は、SHL のニューロダイバーシティ研究プログラムにとってエキサイティングな年でした。私たちと一緒に変化をもたらすために重要なポイントをお読みください。

クレア・モットラム

2022年 11月 9日

Purple Tuesdayはグローバルな社会運動で、障害をもつ人とその家族の顧客体験を向上させるために、認識や理解を促進し、アクセシビリティの改善を促すことを目的としています。SHL は、先週ロンドンで開催されたPurple Tuesday UK の祝賀会に参加し、米国でもミネアポリスオフィスで初のイベントを開催しました。

難聴者として、また最近注意欠陥多動性障害 (ADHD) のために学校からサポートを受け始めた幼い子供の母親として、このトピックは私にとって非常に重要です。世界保健機関(WHO)は、世界人口の 15%、つまり10億人以上が障害をもつと推定しています。また、ヨーロッパやアメリカにおいては、人口の約 20% が障害をもつ人の介護者であると報告されています。

SHLのニューロダイバーシティ研究プログラムは、Recruitment Industry Disability Initiative (RIDI)による『Making a Difference – Private Sector』賞の最終候補に選ばれました。

私はSHL で 12 年近く働いていますが、その間、SHLがニューロダイバースな人材も含めて、公正な人事決定のためにすべての受検者に包括的でアクセスしやすい受検体験を提供することへ取り組む様子を見てきました。ニューロダイバーシティ研究プログラムを立ち上げるきっかけとなったのは、Purple とのパートナーシップでした。この研究プログラムは、最近、Recruitment Industry Disability Initiative(RIDI) による「Making a Difference – Private Sector」賞の最終候補に選ばれました。研究チームの私たちにとって非常に喜ばしいことです。

先月のPurple Tuesdayのグローバルオンラインカンファレンスでは、様々な組織が社会的リーダーシップ、アクセシブルな受検体験、アクセシブルなマーケティング、グローバルな技術トレンドとイノベーションなど、話題となっているトピックについての知見を共有しました。SHLは、最近発行したニューロダイバースな人材のアセスメントに関する白書から重要なポイントを紹介しました。要約が以下の1~6にあります。詳細な調査結果とポイントについては白書をお読みください。

カンファレンスで明らかになった重要なテーマは、障害者のインクルージョンとは旅に出るようなものであり、年々よりアクセスしやすくインクルーシブになるように、継続的に成長するものだと認識することでした。あなたの組織がこの旅の比較的初期の段階にある場合でも、すでに大きく進んでいる場合でも、前進し続けなければなりません。

障害者のインクルージョンとは、旅に出るようなものです。年々よりアクセスしやすくインクルーシブになるように、継続的に成長することです。

Purple Tuesday イベントで私が非常に良いと思った点の 1 つは、参加者が実行に移すことができる実用的なヒントの共有に重点を置いていることです。

- 知的能力アセスメントは、ニューロダイバージェントな人材を評価するための有望な選択肢です。得点差、所要時間、エンゲージメントと公平性に関する反応の調査に基づいています。

- ニューロダイバージェントな人材は、強みと課題の両方を備えた「とがったプロファイル」を持つ可能性が高いです。採用担当者がどのようにコンピテンシーを選び、測り、決定するかに影響を与えます。

- 強みと課題は状態によって異なります。状態には重複する部分もありますが、多少の差異もあります。調査結果を薄め、すべてのニューロダイバージェントな人材に一般化しないように、個別に検討することが重要です。

- 状態ごとにアプローチを適用することはできません。アセスメントに対する反応は、同じニューロダイバースな状態の人であっても、人によって異なるため、個別のアプローチを取ることが重要です。

- 多くのニューロダイバージェントな候補者は、調整が必要な状態について伝えることをためらいます。これは、ニューロダイバーシティを取り巻く偏見や否定的な固定観念、そして採用場面ということを考えれば、驚くべきことではありません。アセスメントプロセスを適切に実行するために必要なサポートを確実に受けられるように、さらなる取り組みが必要です。

- 小さな変更が大きな違いを生む可能性があります。ニューロダイバージェントな候補者からフィードバックを集めることは、受検体験を向上させるための具体的にどのようなことができるかを特定するのに非常に役立ちます。多くは実行するのにほとんど労力を要しませんが、大きな影響を与える可能性があります。

今年の初めに、私はニューロダイバーシティ研究プログラムのリーダーを拝命しました。このチームを率いることを非常に誇りに思っています。私たちは 2023 年のアジェンダを最終決定したばかりです。来年の年次報告書では、より広く、より深い知見や重要ポイントを共有できることを楽しみにしています。

研究チームを率いる新たなリーダーによる記事でした。彼女自身がニューロダイバージェントな人材です。当事者としての視点を生かして研究が一層進むことを期待しています。

デジタルトランスフォーメーション(DX)は事業活動のあらゆる側面に影響を及ぼし、もちろん営業機能も例外ではありません。営業職に求められる能力も変化しています。本コラムでは、BtoB営業を取り巻く大きな変化とそれに基づく新たなコンピテンシーモデルについて、SHLグループのeブック「Three Mega-Trends Transforming Sales Success」に基づいてご紹介します。

新しい営業の世界に適応する

企業の購買や販売、デジタルのコミュニケーションを形成している以下の3つのトレンドと、それらが営業職にとって何を意味するのかを見ていきます。① 変化した営業現場: 高業績者は、デジタル化が進む営業環境に適応しています。

② 変化した消費者の行動: 高業績者は、新しい購買行動を理解しています。

③ 変化した成功する営業職の行動: 現在、成功につながる営業行動は、過去の営業行動と大きく異なります。

①変化した営業現場

以下の2つの環境変化により、営業現場はデジタルファーストへと変容しています。・データに基づく営業活動

営業プロセスは、技能からデータと分析に裏打ちされた科学へと移行しています。BtoB営業リーダーの75%は営業プロセスを強化するためにデータとデジタル戦略を導入しています。これは営業職にとって、テクノロジーの導入が不可欠であることを意味します。革新的なテクノロジーを積極的に採用し、うまく活用することに加えて、データに基づいた営業活動を行うことが求められます。

・デジタルコミュニケーションのニーズ

BtoB営業の大半は、従来の対面営業からオンライン営業へと移行しています。ガートナー社は2025年までには、BtoBの営業活動の80%がデジタルで行われるようになると予測しています。

営業職にとっては、オンライン営業の導入は不可欠です。従来の営業活動は、対面での関係構築や商談に重きを置いていました。しかし、現在、そして将来的に成功するためには、リモートで仕事をし、オンライン営業で成功する必要があります。

②変化した消費者の行動

買い手の購買体験に対する期待は大きく変わってきています。・パーソナライズされたアプローチ

昨今の買い手は、パーソナライズされた購買体験を期待し、それに対してより多くのお金を支払うことを望んでいます。営業職は、価値のある経験を提供することが求められます。顧客と密接なパートナーシップを結び、買い手にとっての価値を高める信頼関係を構築する必要があります。

・顧客自身による情報収集が一般的に

現在、購買プロセスの57%は営業職が買い手とやり取りをする前に行われています。このため、顧客にとっては情報が多すぎたり複雑になったりすることがあります。営業職は顧客に対して複雑な情報を簡素化し、効果的で明確なコミュニケーションをとることが求められます。

・買い手はパートナーを求めている

買い手は複数の営業職とのやり取りをするうちに、様々な選択肢のどれを、あるいは誰を信用すればよいのかわからなくなることがあります。営業職は協働的なアプローチをとることが必要です。顧客との協力関係を築き、提案内容を信頼してもらわなければなりません。

③変化した成功する営業職の行動

従来の営業コンピテンシーは依然として重要であるものの、新たな営業コンピテンシーが出現していることがSHLの調査で明らかになりました。・適応力と回復力

リモートワークは新たな期待をもたらし、営業分析とオペレーションは進化し、カスタマージャーニーは再構築されつつあります。これらは、営業職が経験している変化のほんの一部に過ぎません。BtoB営業は、急速に変化する業界に適応し、プレッシャーに打ち勝たなければなりません。SHLの調査では、ノルマ達成の予測に最も影響を与えているコンピテンシーは「回復力」でした。

次回はこうした変化に応じるための、新たなコンピテンシーモデルについてご紹介します。 コロナ前後でのパーソナリティの変化について、社会人を対象としたSHLグループの調査結果を以前のコラムでご紹介しました。今回は別の角度からの分析として、日本の新卒採用市場を対象とした研究結果をご紹介します。

※本稿は2022年9月開催の産業・組織心理学会 第37回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。

結果概要

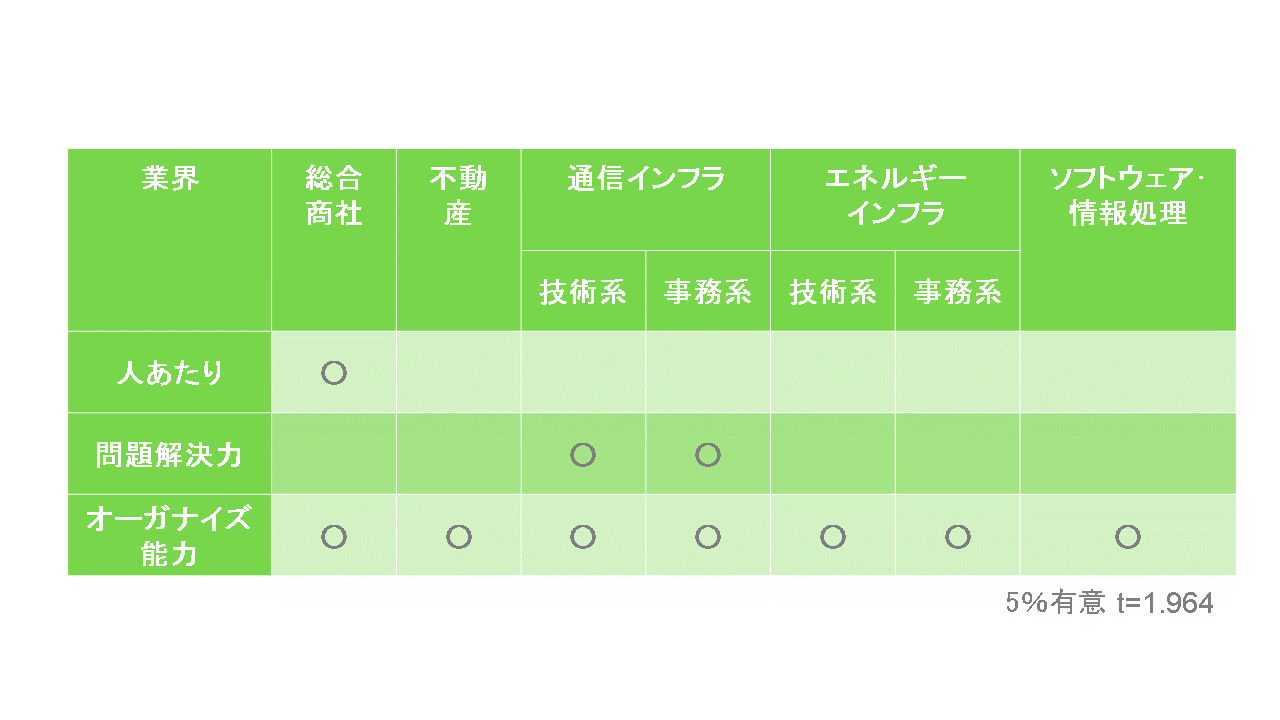

本研究では、2020年卒採用(コロナ禍前)と2022年卒採用(コロナ禍後)の両方で応募者にパーソナリティ検査OPQ (Occupational Personality Questionnaires)を実施した企業のデータを分析しました。分析には、OPQの回答結果から算出される9つのコンピテンシーのポテンシャル予測尺度を用いました。業界ごとに複数社からなるランダムサンプリングデータを作成し、2020年卒採用と2022年卒採用のt検定を行った結果、統計的に有意な差が確認できた尺度は以下の通りです(p<0.05)。いずれの尺度もコロナ後の2022年卒の学生の方が、2020年卒の学生よりも高い結果となりました。

有意とはいえ、どの平均値差も小さいものでしたが、この結果は何らかの変化の表出を意味している可能性があります。本稿では、すべての業界で『オーガナイズ能力』に共通して違いが見られた点について考察します。

コロナ禍による生活様式の変化がもたらした自己分析の変化

『オーガナイズ能力』は、「計画を立てたり、人を配置したりする。問題を予見して対案を用意し、計画を細部までつめる。」コンピテンシーと定義されます。なぜコロナ後の応募者の方が、このコンピテンシーが高い傾向がみられたのでしょうか。コロナ禍では「ステイ・ホーム」が呼びかけられ、不要不急の活動に自粛が求められると共に、様々な活動のオンライン化も進みました。特に、就職活動を行う学生を取り巻く環境には多くの変化がありました。

コロナによる変化は総じて、「グループ活動や対人接触の機会喪失」を意味しています。一方で、資格取得や勉学を始めとした個人での活動は、コロナ禍でも取り組みやすいものでした。このような活動では、自分で計画を立てたり、期日までに準備を行ったりする経験をすることが多かったでしょう。

また、グループ活動の機会に恵まれた場合にも、感染対策等の問題の予見と準備といった経験が得られたでしょう。

これらはいずれも、『オーガナイズ能力』の獲得や発揮につながりやすい経験です。そのため、どの業界の応募者も、『オーガナイズ能力』に自信を持ちやすい状況にあったと推測されます。

応募者のOPQへの回答は、受検者の自己分析結果の表出です。取り組む経験に偏りが生じたために、すべての業界で『オーガナイズ能力』に違いが見られたのではないでしょうか。

終わりに

様々な活動がwithコロナに向かい始め、また「ガクチカ」に依存した面接の代わりとして「長期インターンシップ」にも注目が集まっています。こうした変化により、今回見られた違いが消えゆくのか、あるいは、別の違いが立ち現れるのか、注視していきたいと思います。なお、本稿では取り上げなかった『オーガナイズ能力』以外の箇所についての考察等、発表内容をより詳しくお知りになりたい方は、担当コンサルタント、またはこちらよりお問い合わせください。