視聴者投票からみる26卒採用状況と来期の課題

ライブ配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

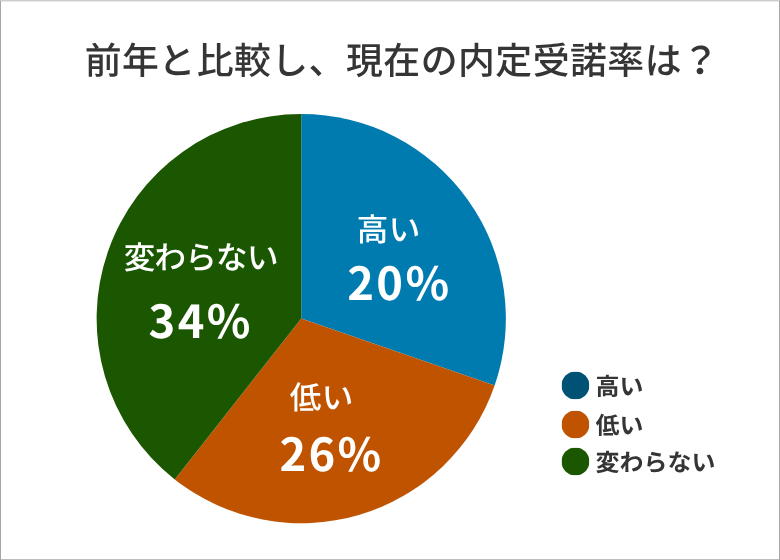

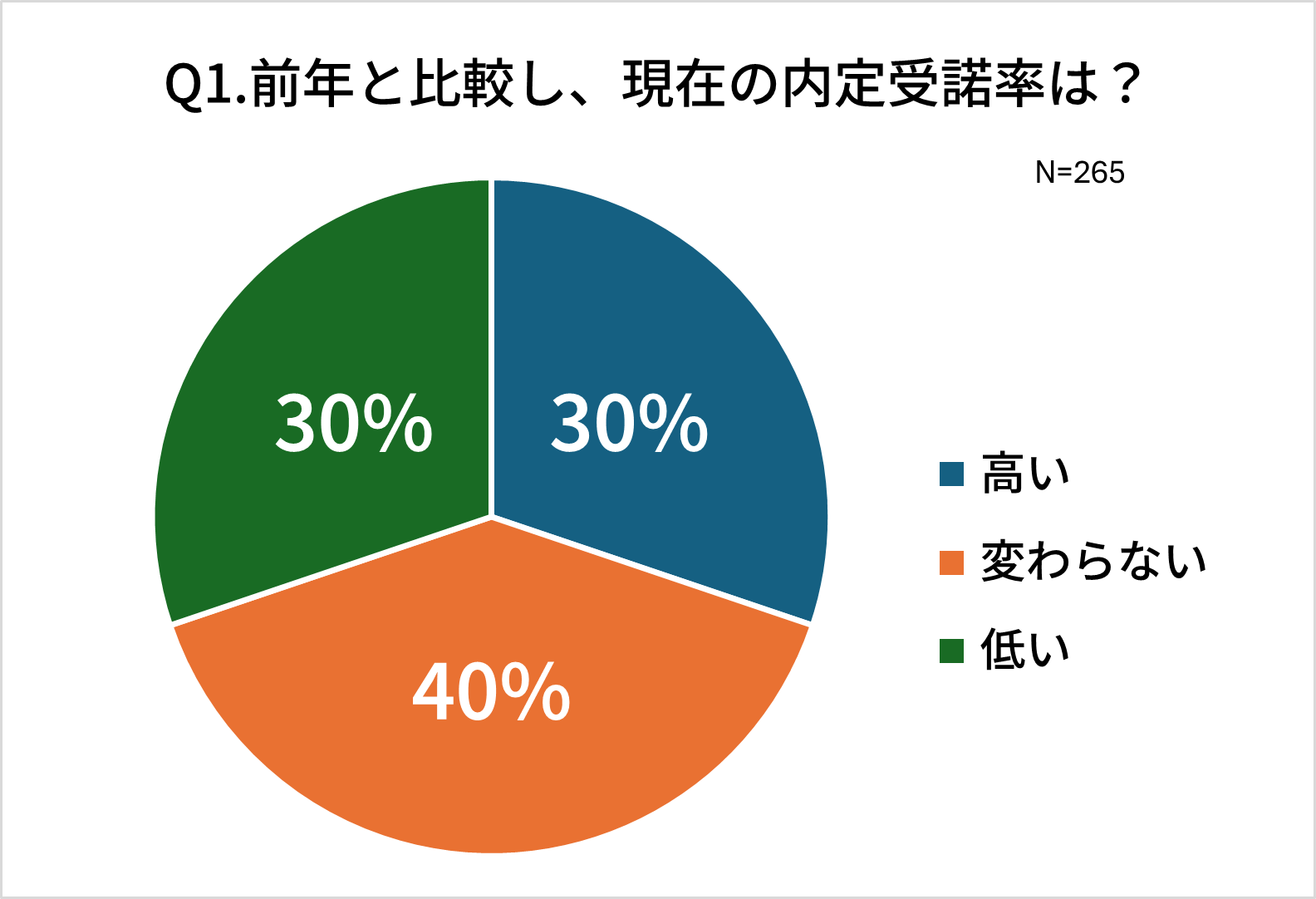

Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

昨年のシンポジウムの投票では、高い/低いが各30%ずつと拮抗していましたが、受諾率が「高い」がわずかに増えました。パネリスト企業からは、コース別採用によるマッチングの効果や対面での学生フォローなどの施策が奏功し、同じく「高い」状況であるとのコメントがありました。

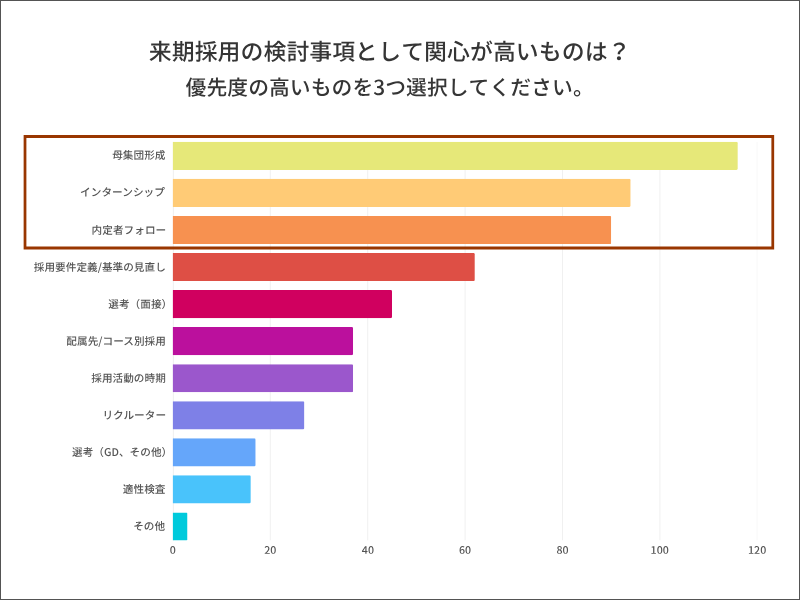

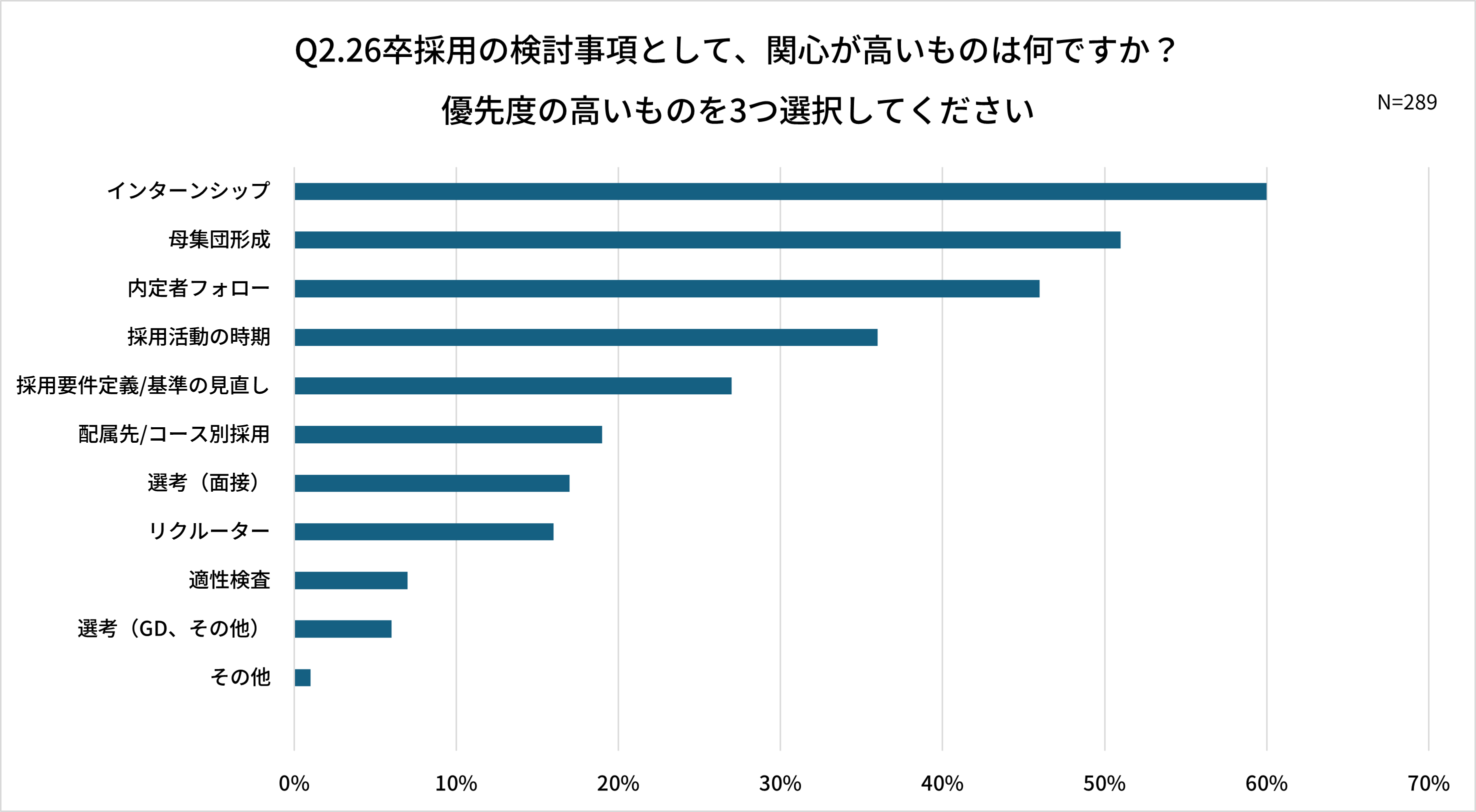

Q2.来期採用の検討事項として、関心が高いものは?

上位3つは母集団形成、インターンシップ、内定者フォローで、昨年と変化はありませんでした。引き続き人材獲得競争が厳しい状況下であり、各社の課題が共通していることがうかがえます。

各種課題の打ち手とは?

上記課題に関連するテーマを中心に注目すべきディスカッションを一部ご紹介します。

コース別・職種別採用で目指す相互理解とマッチング

多様な人材の獲得を目指す中で、採用形態の工夫と地域戦略が話題となりました。職種別採用や配属確約採用などの取り組みで俗に言う「配属ガチャ」を減らし、お互いのマッチングを入社時から図っていくなどの取り組みが話題に挙がりました。学生が各職種の業務内容を深く理解できるよう、インターンシップや説明会、応募時の情報提供に注力しているとのこと。また、地方拠点で採用を行っている企業は、単なる一拠点としてではなく、それぞれの拠点の組織としての強みを発信して魅力付けを行っているということでした。インターンシップの充実を図る

インターンシップは採用活動において不可欠な要素となっており、その効果的な運用方法についての議論に多くの時間が割かれました。学生を受け入れる部署の現場社員がインターンシップの企画責任を務める企業が複数ありました。現場社員が学生に職場を体験させたり、メンターとして実践的なフィードバックしたりすることで、学生側には学びの機会を、職場側には配属優先権というメリットを提供するという事例が紹介されました。内定者のつなぎ止め・フォロー

早期の内定出しが進む中、内定辞退を防ぐためのフォローアップ策が共有されました。共通していたのは懇親会や社員との交流会でした。加えて、入社1年目の社員へのアンケートで「その時期に何を知りたかったか」を調査し、学生の不安を解消するようなテーマで採用担当者がブログで定期発信を行っている企業もありました。HRテック・生成AIの採用活動への活用

旬な話題として、デジタル技術の進化に伴い、採用活動におけるHRテックや生成AIの活用事例と課題が共有されました。採用活動の業務効率化を目的に、イベント企画の骨子作成やお問い合わせ対応など幅広い業務で生成AIを試行している企業がありました。一方で、応募者も生成AIを活用する時代。エントリーシートの剽窃(他者の文章の盗用)のチェック等に着手しつつ、対策を進めている事例も紹介されました。

おわりに

今年も、採用担当者が課題意識を持つ様々なテーマで、パネリストの各企業のご担当者様が惜しみなく情報を提供していただき、率直な意見交換ができました。アーカイブ配信は7/31まで申込・視聴が可能です。来期の採用戦略立案に有益な情報が満載ですので、ご視聴がまだの方はぜひお申込みください。

はじめに

Candidate Experienceは応募者/候補者体験と呼ばれ、採用プロセス全体を通じて感じる経験や印象のことを指します。企業の求人を見つける段階から、応募、面接、内定、さらには不合格になった場合の対応に至るまでのすべてのやり取りやプロセスを含みます。人材確保が厳しくなる中で、どの企業にとっても応募者体験の重要性は増しています。また、応募者は、Xなどをはじめ、さまざまなデジタルプラットフォームで自身の面接体験を共有しており、その発信の数は増えています。SHLグループは、独自のAIを活用して応募者の公開レビューを収集し、40万件以上のテキストデータを分析しました。その調査結果から採用プロセスにおける応募者体験にフォーカスしたヒントをお伝えします。

応募者にとってポジティブ/ネガティブな体験とは?

40万件以上のテキストデータから、ポジティブまたはネガティブだった応募者体験が明らかになりました。それぞれ上位10個の体験は次のとおりです。〇ポジティブ体験

- 面接官は職務要件に関連した質問をした。

- 面接官は会社について、またその一員として働くことがどのようなものかを話した。

- 面接の各段階が想定されたスケジュール内で実施された。

- 応募者は面接官に質問する機会があった。

- 採用担当者は、採用プロセスの段階について明確に説明していた。

- 面接官は学歴や職務経歴に関する質問をした。

- 応募者は採用プロセスでのパフォーマンスについてフィードバックを受けた。

- 採用担当者は対応が迅速で効率的だった。

- 採用担当者は仕事内容や役割の要件について十分な知識を持っていた。

- 面接官は、応募者の回答を引き出すために適切な問いかけとフォローアップの質問を行った。

×ネガティブ体験

- 採用担当者は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 面接官は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 採用担当者が応募者との連絡を突然断ち、コミュニケーションがなくなった。(いわゆる「ゴースティング」)

- 面接が直前にキャンセルされた、またはほとんど説明がなくキャンセルされた。

- 面接官が遅れて面接に参加した。

- 面接官が職務要件について十分な知識を持っていなかった。

- 採用担当者が、応募者に対して採用プロセスの進捗を適切に共有しなかった。

- 求人情報が誤解を招く内容だった、または実際の職務内容を正確に反映していなかった。

- 面接官が面接中に集中しておらず、注意が散漫だった。

- 面接官がウェブカメラをオフにしていた。

採用担当者が気を付けること

採用担当者は応募者が採用プロセスのすべての段階で最初に接触する人物であり、常に応募者に最新の情報を提供する責任があります。採用プロセス(求人票作成からお互いの期待の理解までを)について採用担当者と採用する現場のマネジャー間で強力なパートナーシップを築いてください。職務要件はあるペースで変化します。現場は求める具体的な役割内容と理想的な人物像について最もよく理解しており、採用担当者が古い仮定を持ち続けると、応募者が辞退する原因となる可能性があります。

また、選考の各段階で、意思決定を行い応募者に伝えるためのスケジュールもすり合わせが必要です。コミュニケーションのタイミングやその方法になんらかの問題がある場合、詳細を検証して改善します。

以下の点を押さえましょう。

- 採用プロセスの各段階を明確に説明できること

- 効率的で迅速な連絡を心掛けること

- 職務要件や役割期待について十分な知識を持っていること

面接官が気を付けること

面接官は、従業員として、会社のブランドのアンバサダーであり、組織の文化や価値観を体現する人たちであるべきです。面接官のトレーニングにより、面接官が自信を持って一貫して面接に臨めることができます。採用基準を理解して面接官が適切に面接を行うことは当たり前と思うかもしれませんが、実際は注意点がいくつかあります。職務分析で特定された職務に関連する能力を理解し、適切な質問を投げかけて一定の基準で評価すること、またボディランゲージや積極的な傾聴などの態度などです。以下の点を押さえましょう。

- 応募者の貴重な時間を、配慮を持って取り扱うこと

- 面接官が、組織や、その一員であることがどのようなことかについて伝えること

- 応募者が面接官に質問する機会を持つこと

面接プロセスで気を付けること

採用プロセスでは、正確な職務内容や情報を提供すること、応募者に対して選考スケジュールを明確にすること、進捗状況を適宜共有すること、そしてフィードバックを提供することが欠かせません。面接のプロセスでは以下の点を押さえましょう。

- 面接の各段階が想定通りのスケジュールで実施すること

- 応募者に採用プロセスでのパフォーマンスをフィードバックすること

- 各面接がしっかりかつ細やかに行わること

おわりに

この調査結果から、応募者体験は採用担当者と面接官の行動や態度が直結していることが分かりました。応募者の声の中には、「自社では当たり前に実施している/そんなことは起こりえない」と思うものもあるかもしれません。しかし、一定のスケジュールの中で行う新卒採用だけでなく、同時並行で行われるインターンシップや様々な部署でスピーディに随時進んでいく中途採用など、自社で行われる採用活動のあらゆるタッチポイントが応募者体験を形成する要素になっています。このことを改めて認識し、今回のコラムが採用に携わるすべての人が関わる採用活動の点検を行うヒントになれば幸いです。 2026年3月卒業予定者向けの就職・採用活動は、選考スケジュールのさらなる早期化が叫ばれています。本コラムでは、就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議が発表した資料を基に、迫る2026卒採用の動向と課題を展望します。

ルール設定の意義と課題

採用活動日程に関するルールの必要性について、多くの企業がその重要性を認識しています。2026年度のルールでは、広報活動は3月1日以降、選考活動は6月1日以降、正式内定は10月1日以降とされ、一定のガイドラインを提供しています。しかし、こうしたルールが早期化や長期化を完全に抑制するには至っていません。 2024年度の調査によると、企業の採用活動がルールよりも早期化している傾向が明らかになっています。特に、外資系企業においては2月以前に内々定を出す割合が約5割に上るなど、国内企業との差が際立っています。この早期化は学生にとって情報収集や準備の期間を短縮させる一方で、学業や卒業研究への影響も懸念されています。

インターンシップの役割拡大

2022年6月に「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正され、2025年卒以降の学生を対象とした採用活動は、学生と企業のマッチングを促進する手段としての役割が強まっています。実際、2024年夏に実施された2026卒学生向けのインターンシップでは、5日間以上の長期インターンシッププログラムを新たに開催する企業や受け入れ人数を拡大させる企業が増加傾向にありました。インターンシップの参加によって、学生は職場での実践経験を通じたキャリア選択が可能となり、企業は適切な人材を採用できる可能性が高まります。ハラスメント問題への対策

内々定を条件に他社への就職活動を断念させる「オワハラ」を行う企業は今も存在しています。 近年「オワハラ」の一種として、内定を承諾することに保護者の同意を強要するといったケースもあると指摘されています。政府はこうした行為の防止を目的とした指針の周知徹底を進めていますが、企業、大学、行政が一体となった対策が必要です。2026卒採用に向けた展望

2026年度の採用活動は、早期化する動向を抑制しつつ、学生の学習時間の確保とキャリア形成支援を両立させるための調整が求められています。また、企業側も長期インターンシップや、コース別/職種別採用や初期配属先の確約といった多様な採用プロセスの活用を通じて、より良いマッチングを目指すことが期待されます。政府、企業、大学の三者が協力し、学生にとっても企業にとっても最適な採用活動の在り方を模索していくことが今後の課題です。参考:就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」

関連する導入事例

関連するコラム

| 実施内容 | 共同演習、個人演習 |

|---|---|

| 所要時間合計 | 約40分 |

めくる×わかるとは

ボードゲームを通じて、参加者同士の相互理解を深めるツールです。

ゲームを楽しみながら自己理解を促進

ゲーム前に自己理解の分析を行い、ゲーム中の自分を観察していた他者からの観察結果をすり合せ、自分が思っていた自分と他者から見えていた自分を認識することができます。

ゲームを通じ自己理解を促進することができます。

参加者の親睦を深める

ゲームの中では他者の観察も行います。自分だけではなくお互いを良く知り親睦を深めて相互理解を促進することができます。

めくる×わかる 演習内容

以下のような流れで実施します。

1.個人演習

参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

2.共同演習

参加者同士で謎解きボードゲームを行います。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

3.個人演習

ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

4.フィードバック

自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます

利用料金

問題冊子

10,000円/セット

※3~5人のグループで実施

※上記費用に消費税は含まれておりません。

関連する導入事例

関連するコラム

このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。 毎年の新卒採用活動で自社の魅力をいかにうまく伝えるか頭を悩ませてはいませんか。インターンシップを効果的に行うことがその答えになるかもしれません。インターンシップは学生の志望度を上げるために欠かすことができない採用施策となりました。本コラムでは、インターンシップをどのように他社と差別化するか、インターンシップによってどのように学生の満足度をあげるかについてのポイントをお伝えいたします。厳しい採用競争を勝ち抜くヒントになれば幸いです。

最近の学生が就活時に求めるものは?

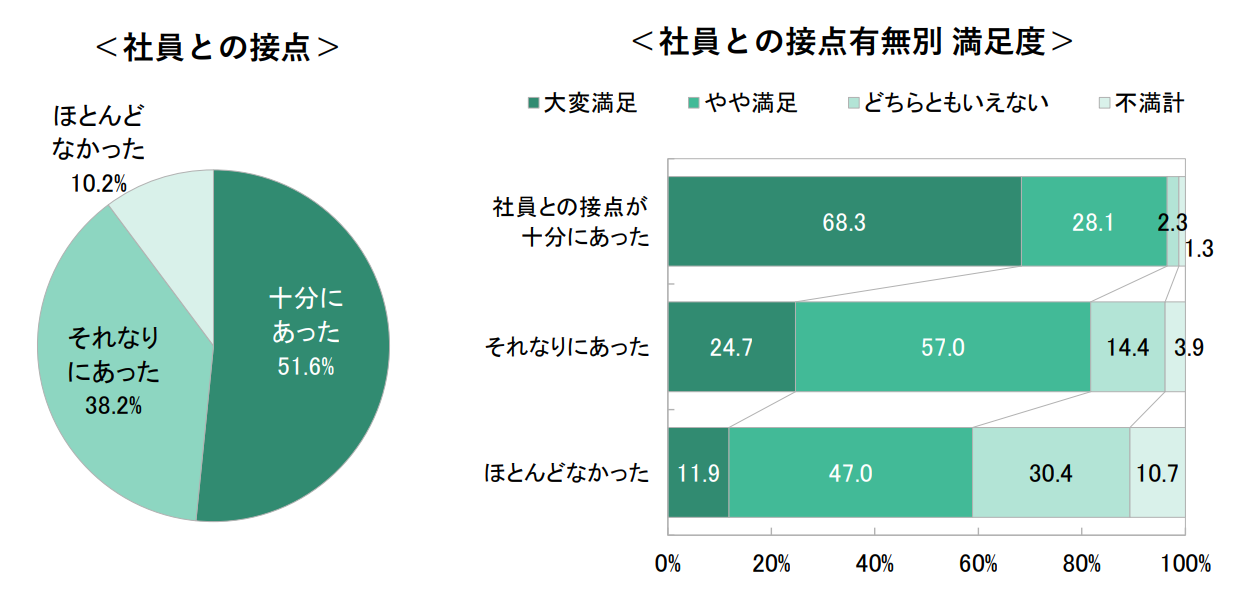

約8割の学生が参加するインターンシップ。最近の学生は企業情報を知るだけでは満足しません。どんな仕事を経験でき、何が学べるのか。その企業での経験が自分のキャリアにどんな利益をもたらすのか。獲得できるスキル、キャリアパス、ワークライフバランス、エンプロイヤビリティ、生涯賃金など自分のキャリアを考えるための情報を求めています。インターンシッププログラムでは、幅広い社員との深いコミュニケーションや模擬ではない実際の就業体験など、学生が企業や職務、社員に関するリアルな情報を得られる機会を作ることが満足度と志望意欲の向上につながります。株式会社キャリタスの調査でも、社員との接点の有無が学生の満足度に影響すると報告しています。

では、社員との接点はどのようによい影響を及ぼしているのでしょうか。

現場社員との接点があるメリットは

社員を囲む座談会、社員と一緒に行う課題や職務などがよく行われている現場社員との交流施策です。これら施策の目的は、入社後の仕事内容やキャリア観をよく理解し、自分が働く姿を鮮明にイメージしてもらうことにあります。

交流する社員として社歴の浅い若手社員を起用することをお勧めします。理由は、社員が自分の就職活動の経験をより具体的に話すことができるからです。若手社員が自社を選んだ理由や入社直後の実際の取り組みを実感を持って話すことで、学生は入社後の自分をイメージしやすくなります。

具体的な入社後のイメージを持つことができれば、不安の解消、志望意欲の向上、本選考への応募につながっていきます。

次年度の採用に向けて、インターンシップや本選考までの繋ぎ止め施策を見直される際には、若手社員含む現場社員との交流が十分に盛り込まれているか、ぜひチェックしてみてください。

日本エス・エイチ・エルでは、応募者の価値観を捉えるアセスメントなど、インターンシップでご活用いただけるツールやその活用方法の情報提供を行っています。ご関心のある方はお問い合わせください。