関連する導入事例

最近、新卒採用業務に携わる人事ご担当者さまと関わることが多くあります。

各社各様ですが、

- 夏に実施したインターンシップやオープンカンパニー参加者向けに、次の一手を検討中。

- 秋ごろに実施するイベント内容、参加者の募集・選抜手法を検討中。

- 一部、早期選考を実施するかどうか、時期や手法含め検討中。

- 2025年度新卒採用内々定者の中で、承諾後の辞退が発生。

と、様々なことに翻弄されつつ、かなりお忙しくされているご様子です。

第三者から見て、極めてストレスフルな環境下であるとお見受けします。

もし、そのような状況下で、かつすでに当社の「ストレス耐性リポート」がお手元にあれば、是非あらためて眺めていただきたい項目があります。「ストレス対処法」です。ストレスへの対処の一助としていただければと思い、今回は標題のテーマを掲げております。

ストレス耐性リポートとは

「ストレス耐性リポート」は、パーソナリティ検査OPQから出力できるリポートです。受検者のストレスについての理解を深め、その結果を人事施策に活用することを目的に開発されました。

ストレス状態は、自分がこうあってほしいと思うけれどもそうならないときに、人が感じる「いらいらした状態」と定義されます。そしてストレス要因(ストレッサー)は人によって異なります。つまり同じ状況であっても人によってストレス反応やその強さには違いがあるのです。物事が起こったときの受け止め方、立ち向かい方はいずれもパーソナリティの影響を受けます。「ストレス耐性リポート」では、OPQ によるパーソナリティの個人差データに基づき、次の指標を提供しています。

- ストレス要因

受検者がどのような活動・条件・環境をストレスに感じやすいかを、①職場環境要因、②仕事要因、③人間関係要因の3 つの要因から把握します。

- ストレス対処法

受検者が、ストレスにつながるような場面で、どういう行動・認識をするかを把握します。

今回は、「ストレス対処法」について取り上げます。

ストレス対処法とは

ここで用いている対処法という言葉は、ストレス要因やストレス状態を処理するためにとる行動と認識という意味あいで使っています。心理学者リチャード・ラザラスは、大きく2つの対処法があると指摘しています。1 つは、問題そのものに対してぶつかってゆこうとする「問題中心型」対処法です。もう1 つは自分の心の平静さを維持しようとする「感情中心型」対処法です。

研究の結果によれば、人はストレスに対して単純な形では対処せず、必ず複数の対処法を組みあわせようとします。このときに、事態の評価の仕方、とりうる手段として思いつく案とその選択は、パーソナリティによって差が出ます。

リポートでは、OPQ のプロファイルから推論されるその人の「得意とするストレス対処法」に関する指標です。

ストレス対処法の種類

以下に、8項目のストレス対処法とその具体例を示します。具体例は「採用担当者として対処しきれるぎりぎりの過密スケジュールに置かれ、ストレスを感じている場面」を想定したものです。

- 勇気をもって立ち向かう

逆境に立ったときに、勇気を奮い起こして、問題そのものに取り組む。直接、相手の考えに対決して、その考えを変えさせようとする。

例:あらためてタスクを分析し重要度を整理し、重要度が低いものについてアウトソーシングや実施可否の再検討をするよう社内調整を行う。

- 距離をおいて見る

今いる状況から自分を離して眺める。物事の明るい楽観的な面に目を向けるように努力する。

例: 5分間一人になって深呼吸し、第三者として自身を眺める。「応募者がいること自体は良いことである」「そもそも仕事として任されていることは良いことである」「これを冷静に対処しきれば、次のキャリアに役立つ経験となる」と考える。

- 冷静に自分を保つ

自分の感情や行動を抑えて、表に出さない。不当な批判を浴びたような場合であっても冷静に自分を保ち取り乱さない。

例:20分間の休憩を取り、一人になって深呼吸し、自分の感情に目を向ける。「なぜ自分だけこんな目に」あるいは「自分はこんなことに翻弄されていてダメではないか」等、自分の中の不満や不安の声に耳を傾ける。その声を、落ち着いて深呼吸しながら冷静に聞き続けることで、徐々に徐々に解消していく。

- 胸襟を開いて助力を求める

自分だけで問題を抱え込まないで、人に率直に話して援助を求め、アドバイスや共感を勝ち取る。

例:上司や同僚、部下に業務に直接協力してもらえるよう相談する。他部署にいる同期社員、社外の友人(SNSでつながっている採用担当者含む)や知人で対人感受性が高そうな人に嘆く。

- 責任を認める

問題に対して自分の責任を認めて、逃げない。それによって物事を打開したり、同じ間違いや問題を繰り返したりしないように決意する。

例:この業務、責任を引き受けているのは自分であり、またこの状態を作った(もしくは合意した)のも自分であると冷静に解釈し、今後同様の事態にならないために何ができるかを考える。自分自身を非難するのではなく、事象を分析的に捉え、部分的に批判するのがポイント。

※この対処法一辺倒の方は、負荷が大きくなると気付かないうちに対処しきれなくなる可能性が高いので注意が必要です。

- 他のことに目を向ける

つらい状況や嫌な問題にいつまでも悩まない。楽しいことや自分の好きなことに目を向けようと努力する。

例:退勤後や休日には仕事のことを一切考えず趣味に没頭する。動画配信サービスなどは、夜更かしや運動不足になりすぎないように注意が必要。旅行はよいが、長期旅行からの仕事復帰につらさを感じる方は日帰り旅行がベター。

- 着想豊かな解決案をつくる

よく問題を見極め、問題そのものを解決する案を工夫して打開する。その解決案を実行するために自分ができる努力を増やす。

例:現在おこなっている施策の質と量が適切かどうか精査する。不要なものはやめる。社内外の協力者に任せる。自動化を試みる。

- プラス思考で打開する

人間的に成長する、変貌することの利益に注目して、努力する。危機をチャンスと見て前向きに努力する。

一連の業務を経験できる貴重な機会だと認識する。自社の採用活動について社内外の専門家にみてもらい、フィードバックをもらって成長の機会とする。

そもそも、何をストレス要因だと感じやすいか、そして得意とする対処法には個人差があり、また対処法においては、現実的に取りやすいものとそうでないものが存在します。

当社「ストレス耐性リポート」の結果がお手元にあってもなくても、今回の記事が、皆様の業務にとって前向きになる一助になれば幸いです。

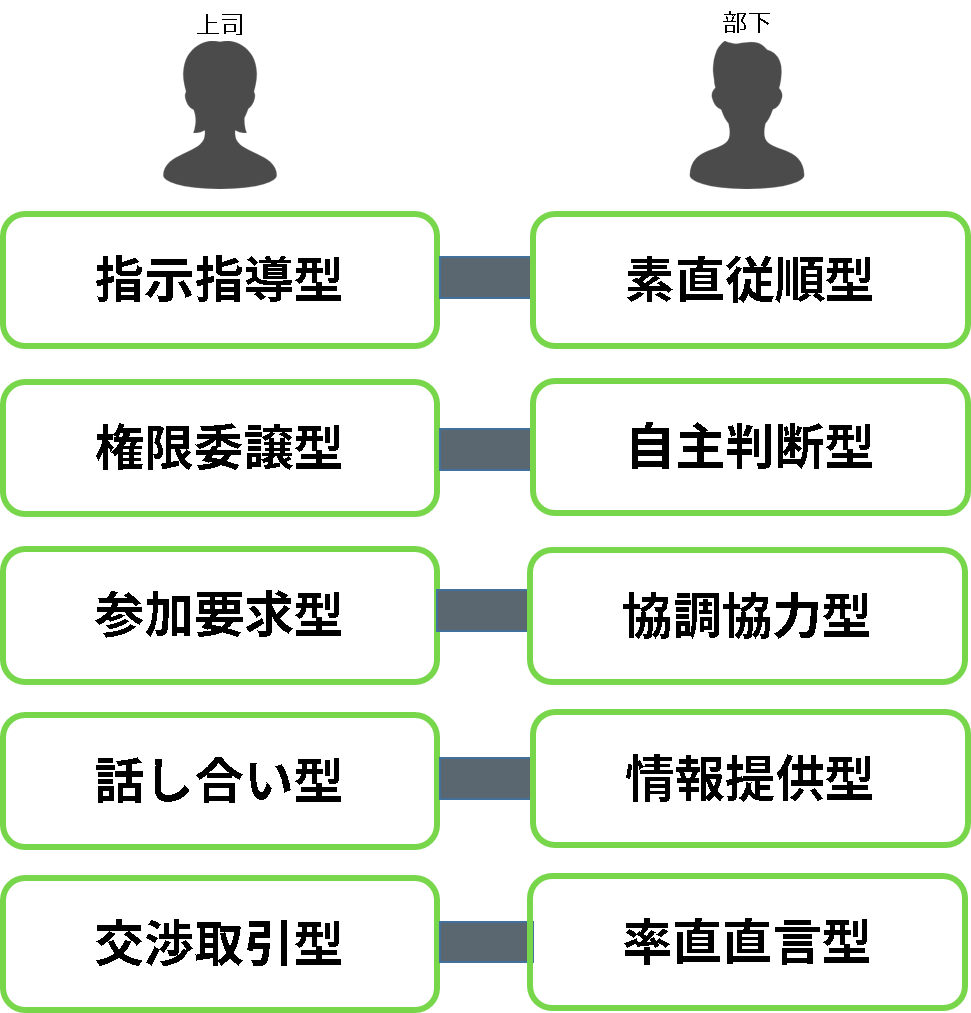

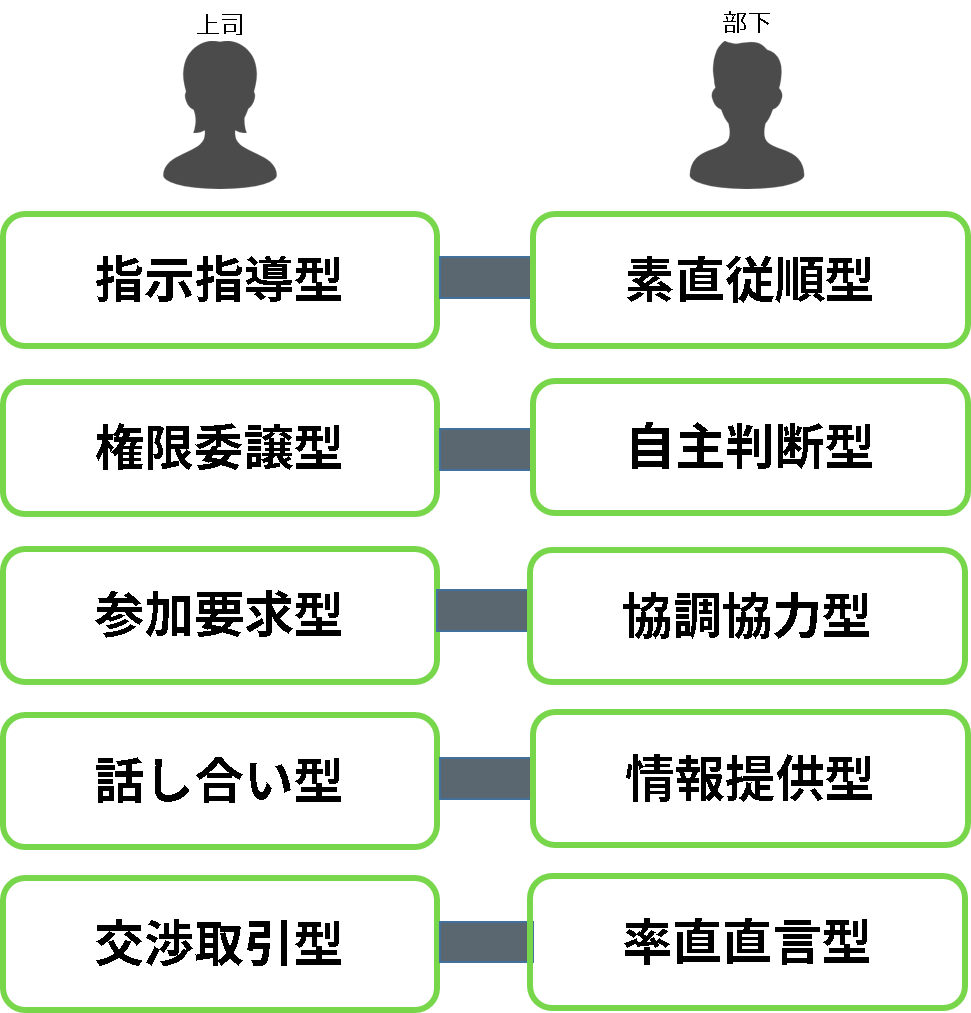

上司と部下の良好なコミュニケーションは、日々の業務遂行だけでなく、事業戦略の実現やエンゲージメント向上においても重要な役割を果たしています。書店に並ぶコミュニケーションに関する多数の書籍をみれば、多くの人がこのテーマに関心を持っていることがわかります。コミュニケーションの質は様々な要因が関連しますが、上司と部下のパーソナリティの相性も重要な要素です。本コラムでは、コミュニケーションを改善するためのヒントとして、パーソナリティから予測される上司・部下タイプとそのモデルの活用方法についてご紹介します。

上司(リーダー)のタイプ

SHLは独自のリーダーシップ研究に基づき、リーダーシップの発揮の仕方を次の5つのタイプに分類しています。これらのタイプはパーソナリティから予測可能でありOPQを受検すると、どのタイプを取りがちか、を確認できます。

・指示指導型

部下に対して具体的な指示と包括的な指導を行います。仕事の詳細な計画やスケジュールを策定し、部下の業務をモニタリングします。部下が全力で働いており、スケジュールや納期に準拠しているか確認します。

・権限移譲型

他のリーダータイプほど部下とのコミュニケーションを取らず、部下には比較的自由な裁量が与えられます。明確な指示や業務計画は行わず、プロジェクトの進め方に関して相談し、2、3のアドバイスを提供するだけで部下に仕事を任せます。

・参加要求型

最も民主的なリーダータイプです。メンバー全員が同等の地位を持つグループでの議論や多数決による意思決定を好みます。参加要求型は説得力を持ちながらも、自身の意見を押し付けることを避けます。部下に実務に関与させる機会を与えることで、彼らのモチベーションやコミットメントを引き出します。

・話し合い型

話し合い型の特徴は意思決定プロセスにグループ全体を巻き込むことにあります。民主的なアプローチを好むものの、最終的な決定は自身で下します。部下には意見を述べる機会が与えられます。

・交渉取引型

部下の望ましい反応を引き出すためにインセンティブを活用します。名前が示す通り、業務が期待通りに行われれば見返りを提供し、交渉します。

各上司タイプには、適合する部下(メンバー)タイプが定義されており、相互補完的なタイプの部下が適合しやすいとされています。例えば「指示指導型」の上司は細かな指示を出したいと考えていますので、指示に素直に従い、即座に行動に移してくれる「素直従順型」の部下と相性が良いです。一方で、「自主判断型」の部下は自分自身でやり方を判断して進めたいと考えているため、意思疎通には注意が必要です。このような部下との衝突を避けるために、適切なコミュニケーションが求められます。

上司向けのコミュニケーション研修での活用例

前述の上司部下タイプの考え方を活用して、上司向けにコミュニケーション研修を行っている事例があります。

具体的な手順は次の通りです。

1.事前にOPQを受検していただき、研修当日は自分と部下全員の受検結果リポートを用意します。

2.最初に、受検結果リポートを全く見ずに、部下に対する接し方を振り返ります。部下一人ひとりに対して、以下の3つの質問に回答してもらいます。

・接する際に意識していること

・効果的だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

・効果がなかったあるいは逆効果だったコミュニケーションの取り方とそのエピソード

3.次に、自身の受検結果リポート「上司としてのタイプ」を見て、自分の上司タイプを確認します。同時に、適合しやすい部下タイプと適合しにくい部下タイプも確認します。

4.その後、部下の受検結果リポート「部下としてのタイプ」と先の記述内容を見て、部下タイプを確認し、コミュニケーションがうまくいった(いかなかった)理由について考えます。

5.最後に、各部下に対して今後どのように接していくべきかについて記述します。

これらの手順を部下全員に対して実施します。個人ワークの結果をグループで共有する時間を設けることで、他のマネジャーの気付きを学ぶ機会も得られます。

終わりに

上司の立場にいる場合、自身の上司タイプと目の前の部下のタイプが適合しやすいのかを考えることは重要です。もし適合しにくい場合、どのようにコミュニケーションのスタイルを変えると上手くいくのかを検討することで、新たな気付きが生まれるでしょう。

リーダーシップの発揮の仕方は多様であり、特定のタイプに限定されるものではありません。それを認識するだけでも、コミュニケーションのアプローチに多様性が生まれます。OPQからは、受検者自身がどのリーダーシップタイプを取りがちか判断できますので、ご関心がある方はお問い合わせください。

コロナ禍の影響により、職場の環境は大きく変化しました。オンライン化が進んだことで、人間関係の築き方や業務の進め方、さらには業務外のコミュニケーションなど、あらゆる側面において以前とは異なる新しい方法が加わりました。

このような状況下で、『理由の分からない若手社員の退職』という問題に直面している人事担当者様も多いのではないでしょうか。この問題の背景には、若手社員のストレス要因が潜んでいるかもしれません。

ストレス耐性を測定する意義

「でも入社時の適性テストではストレス耐性が強かったよ」「面接でハキハキ受け答えをしていて問題なかったよ」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、それこそがストレス耐性を見極めるときの落とし穴なのです。

採用時に応募者のストレス耐性を確認する企業が多いですが、実際には人によってストレスを感じる要因や程度は異なるため、面接で正しくストレス耐性を見極めるのは簡単なことではありません。

「上司の指示のもとで業務遂行すること」にストレスを感じる人もいれば「1人で決定して業務遂行すること」がストレスになる人もいます。

ストレス耐性リポート

パーソナリティ検査OPQ「ストレス耐性リポート」は、受検者がどのような要因にストレスを感じやすいかを予測します。受検者はOPQの質問に回答します。質問内容は職務上のパーソナリティについて尋ねるものであり、ストレスに特化したものではありません。ですので受検者に「ストレス耐性を測定されている」といった心理的な負荷をかけることなく実施できます。

また、既に採用選考などの別の目的でOPQを受検している方については、再度受検することなくオプションリポートとして出力できます。

このリポートには、受検者のパーソナリティから予測された以下の要素が記載されています。

・仕事上でストレスに感じやすい環境や条件(ストレッサー)

・得意なストレス対処法(ストレスコーピングのスタイル)

具体的な活用場面

1.採用

採用選考時にストレス耐性リポートを活用することで、組織や仕事に馴染むかなどの採用リスクの可能性を把握できます。ただし、活用にあたっては 募集職務のストレス要因を特定する必要があります。

ストレス耐性リポートには「職場におけるストレス要因 チェックシート」が付属しており、ストレス要因を特定するためのアンケート調査にご活用いただけます。手順は以下の通りです。

・「職場におけるストレス要因 チェックシート」をアンケート対象者に配付する。

・アンケート対象者がチェックシートに回答する。

・回答後のチェックシートを回収し、結果を「職場におけるストレス要因 チェック集計シート 」に入力、集計する。

・得点の高い項目に注目して、その職場におけるストレス要因を特定する。

職場におけるストレス要因を特定することで、ストレス耐性リポートのどの項目に注目すべきかが明確になります。

2. 入社後フォロー

■本人へのフィードバック

受検者に結果をフィードバックすることで、受検者自身がストレスを感じやすい要因についての理解を深めることができ、ストレス要因にどう対処するかを検討できるようになります。

フィードバックの進め方や注意点は、

無料ダウンロード資料「パーソナリティ検査のフィードバック実施の手引きハンドブック」に詳しく記載されていますので参考にしてください。

また、ストレス耐性リポートをフィードバックする際に特に注意していただきたい点は以下の3点です。

・「ストレス」について話しにくい受検者がいることを考慮し、必ずラポール(共感、或いは信頼関係)を形成する。はじめに一定の時間をかけて、和やかな雰囲気作りを行う。

・リポートに記載されている「ストレス要因」の定義を、受検者に正確に伝える。

・決めつけるような話し方を避け、受検者の話に耳を傾ける。

■上司へのフィードバック

ストレス耐性リポートを配属先の上司と共有することで、仕事の与え方を検討したり、職場環境を変える必要性を検討したりすることができます。

部下が苦手なストレス要因を把握すれば、上司はそのことを踏まえて育成できます。特に、初任配属後、異動前後、昇格前後といった社員の環境が大きく変わるタイミングで実施すると有益です。

3.追跡データ分析

ストレス耐性リポートを用いた社員データの分析によって、退職者傾向の把握しようとする取り組みを行う企業があります。退職が必ずしもストレスによって発生するわけではありませんが、社員のストレッサーと退職との間の相関を調べることが組織風土の改革、マネジメントや採用の改善につながるケースもあります。

終わりに

昨今、「理由の分からない退職」や「ストレス要因による退職」に関するご相談が増えています。そこで、今回はストレス要因の特定と結果の活用方法についてご紹介いたしました。

繰り返しになりますが、何にストレスを感じるかは一人ひとり異なるため、個別のストレス要因を把握し、個人と企業が双方で認識することが大切です。ぜひ、人材可視化の一つの材料として活用頂けますと幸いです。

ストレス耐性リポートにご関心がある方は、

無料ダウンロード資料「ストレス耐性リポートのご案内 」をご覧ください。