知的能力

簡単な四則演算を組み合わせた等式中の未知数を求めるための、迅速で正確な「推理能力」を見ます。

| 測定項目 | 計数、シミュレーション、パーソナリティ(CCSQ) |

|---|---|

| 所要時間合計 | 60分 |

| ノルム | 個人向けの接客を職業とする集団 |

| 実施形態 | Web |

CCSQとは

受検者のカスタマーコンタクト職の適性を「知的能力」「シミュレーション演習」「パーソナリティ」と多面的に測定する適性テストです。

顧客から寄せられる様々なクレームや要望など、具体的な接客場面を想定した課題について対応策を選択することで、カスタマーコンタクトタイプを予測できます。

接客や販売職の業務に必要とされる能力を測定します。パーソナリティも職種に特化した特性にフォーカスして予測しています。

受検者の特徴がコメント形式で報告され、面接時にチェックポイントも表示されます。短時間で受検者を具体的にイメージし、面接ガイドとしても活用できるように設計しています。

CCSQの科目と特徴

知的能力・シミュレーション演習・パーソナリティを実施し測定します。

簡単な四則演算を組み合わせた等式中の未知数を求めるための、迅速で正確な「推理能力」を見ます。

CCSQの活用法

初期スクリーニング以外にも様々な活用方法があります。

利用料金

年間使用権料

250万円/年

受検料

500円/名

年間使用権料

100万円/年

受検料

1,000円/名

年間使用権料

5万円/年

受検料

3,000円/名

※上記費用に消費税は含まれておりません。

| 測定項目 | 言語・計数・英語・パーソナリティ(OPQ) |

|---|---|

| 所要時間合計 | 60分 |

| ノルム | 大卒、短大卒、高卒 |

| 実施形態 | 紙 |

IMAGESとは

ビジネスに必要な基本的な知的能力とパーソナリティをより短い時間で測定します。

短時間(言語・計数・英語 各10分)で受検者の基礎的な知的能力を最大限に測定することが可能です。

学力ではなく、業務遂行に求められる知的能力を測定しています。 長年多くの企業で実施されており、数多くの分析で入社後の業績との関連性(妥当性)が継続して証明されています。

プロファイルを組み合わせたタイプの分類やパーソナリティをコメント形式で記述しており、受検者の特徴を直感的に把握できます。

高卒から大卒まで複数のノルム(基準集団)から比較対象を選択でき、多様な応募者に対応できます。

IMAGESの科目と特徴

基本的な知的能力をより短い時間で測定します。パーソナリティ結果は6つの尺度と文章で出力され、受検者のイメージが浮かぶよう設計されています。

言語理解テスト(大意把握)

1000文字程度の長さからなるエッセイを読み、 筆者の訴えたい趣旨を正確に判断する能力を測定します。枝葉のついた複雑な言語情報を包括的にとらえ、 相手 が最も訴えたいこととそうでないことを素早く理解 し、判断する感覚のよしあしが測定されます。

計数理解テスト(暗算)

簡単な四則演算の正解を5つの選択肢から推測によって選び取ることが求められています。 正確な計算能力よりも、スピーディーな推理能力が必要であり、解くための考え方 (戦略的手順) の発見が 鍵となります。

英語(大意把握)

50~80語程度の英文を読み、 設問に対する解答を英 語で選択します。英語の文章の理解力の速さと正 確さが測定されます。

4つの行動に関する記述の中から、自分に最も近いものを一つ、最も遠いものを一つ選び、職務上の行動特性を予測します。

IMAGESの活用法

初期スクリーニング以外にも様々な活用方法があります。

利用料金

問題冊子

240円/冊

採点処理料

2,300円/名

※上記費用に消費税は含まれておりません。

OPQ(Occupational Personality Questionnaires)とは、受検者のパーソナリティの傾向から様々なポテンシャルを予測する、SHLが世界150か国でご提供しているアセスメントツール(適性検査)です。採用・育成・選抜・配置・異動など、あらゆる人事場面における判断を科学的にサポートします。詳細は、ダウンロード資料をご覧ください(全13ページ)。

あわせて読みたい

全社員にアセスメントを実施し、ポテンシャルやコンピテンシーの客観的情報をデータベース化。

あらゆる人事施策にアセスメント情報を活用している、理想科学工業の取り組みを紹介します。

※本取材は2021年3月に行いました。ご担当者の役職およびインタビュー内容は取材時のものです。

高速カラープリンターオルフィス、デジタル印刷機リソグラフのハード及び関連機器、消耗品の開発・生産・販売・保守を中心としたプリントワークソリューション

機械製造業

1,750名〔グループ全体 3,480名〕(2020年9月30日現在)

インタビューを受けていただいた方

コーポレート本部 人事部 人事企画課 課長

私は直販営業として入社し、営業支援スタッフ、広報、開発と様々な部門を経て、人事部に来ました。人事部では人事企画課長として着任し、人事課題を解決するための施策に着手しました。その中の一つである「全社員にアセスメントを実施し、ポテンシャル情報をデータベース化する」施策は着任後数か月で実施しました。当時、様々な人事上の課題(部長候補者の可視化など)がありましたが、課題の根本的な問題は、人が人を評価したり、登用したりするときに生じるバイアスを最小限に抑えなければならないというものでした。人が人を評価する際には、恣意的な判断や認知による歪みが必ず生じるので、それだけに頼るとどうしても不公平感が出てしまいます。人材評価を客観的に行うためには、アセスメント情報を活用する必要があります。アセスメント情報100%でもなければ、人の目100%でもない、自社にとってちょうどよいバランスに調整して、人材を評価し、育成することを目指しました。

この考え方に基づき、当社の役員含め、全社員がパーソナリティアセスメントOPQ「万華鏡30」を受検しました。受検結果は賞与評価とは関係がないこと、受検結果による不利益はないことを説明して実施しましたので、社内からの否定的な反応はありませんでした。万華鏡30のフィードバック機能を使って、受検後すぐに自分の結果を見られるようにしました。今でも新入社員や中途入社社員にアセスメントを実施して、全社員のデータを維持しています。

全社員が受検した後、日本エス・エイチ・エルに職種別・階層別に社員のコンピテンシーとパーソナリティの傾向を分析してもらいました。データ分析の結果と自社のイメージには乖離がなく、納得感をもって受け入れることができました。たとえば営業職におけるハイパフォーマーの傾向なども、他社と異なる当社の事業環境が表れているな、という発見がありました。

万華鏡30の結果は、人事システム上にプロフィールシートとして格納されています。プロフィールシートには、顔写真、個人情報異動履歴、研修履歴などの人事データ、万華鏡30の結果(マネジャーポテンシャル、プロフェッショナルポテンシャル、アントレプレナーポテンシャル、チームタイプ)等が載っています。プロフィールシートは、役員とHR部門の部長、人事部の一部の社員にしか公開されていません。この結果は、選抜研修の参加者選定、海外マネジャーのプールの作成、次世代リーダー育成のための選抜などの参考にしており、人事場面で活用されています。

また、万華鏡30の結果は、各本部のHRスタッフのミーティングの中でもご説明しており、本部内での登用や異動の際などに、適宜参考情報として活用されています。

万華鏡30の活用方法のうち、人事部で主催した研修についてご紹介します。女性活躍推進の一環として、「エンカレッジ研修」という、女性の非管理職者を対象にした選抜型の研修を、過去に2度実施しました。参加者候補は、万華鏡30のマネジャーポテンシャル得点とパフォーマンス評価点の2つの基準で選定しました。人事部が選出した参加者候補をベースに各本部が参加者を決定しました。

この研修の特徴は体験型という点です。自分が企画したプロジェクトを現場でやってみるというのがメインプログラムです。たとえば、自分の関わっている業務の改善プロジェクトを立ち上げ、プロジェクトリーダーとして業務改善を主導しました。研修で集まる時は、プロジェクトの情報共有、参加者間で相談や相互のアドバイスを行いました。期間は約2年間。比較的若い参加者や希望者には現職の女性管理職等がメンターとしてつき、月1回程度のミーティングを行いました。 実際に、参加者数名がマネジャーに登用されました。万華鏡30を用いてマネジャーポテンシャルを勘案した選抜を行ったことで、パフォーマンス評価だけの選抜よりも予測精度が上がったと思っています。

今後は、より効果的な人材配置を行うために、コンピテンシーとパフォーマンスだけでなく、ビジネススキルを取り込んだ3軸を人材情報として活用していきたいです。コンピテンシーとスキルが一部関連する部分もあると思いますが、基本的なビジネススキルをいくつか柱にして整理し、人材配置を行う必要性を感じています。

もう一点は、人間同士の相性に着目して、シナジーを生むチームの形成を行いたいと思っています。当社は新規事業「スクリレ」を立ち上げ、今年の4月よりサービスを開始します。このようなスタートアップの事業を、どのようなメンバーに任せるかの参考情報として、人材データを使いたいと考えています。また、各職務に適した人材を登用するだけではなく、メンバー同士のシナジー効果をデータで予測できるといいですね。

日本エス・エイチ・エルには、万華鏡30だけではなく、適宜いろいろなサービスをご提供いただいています。今後も何か当社に適したアセスメントツールがあれば、ぜひご紹介いただければと思っています。

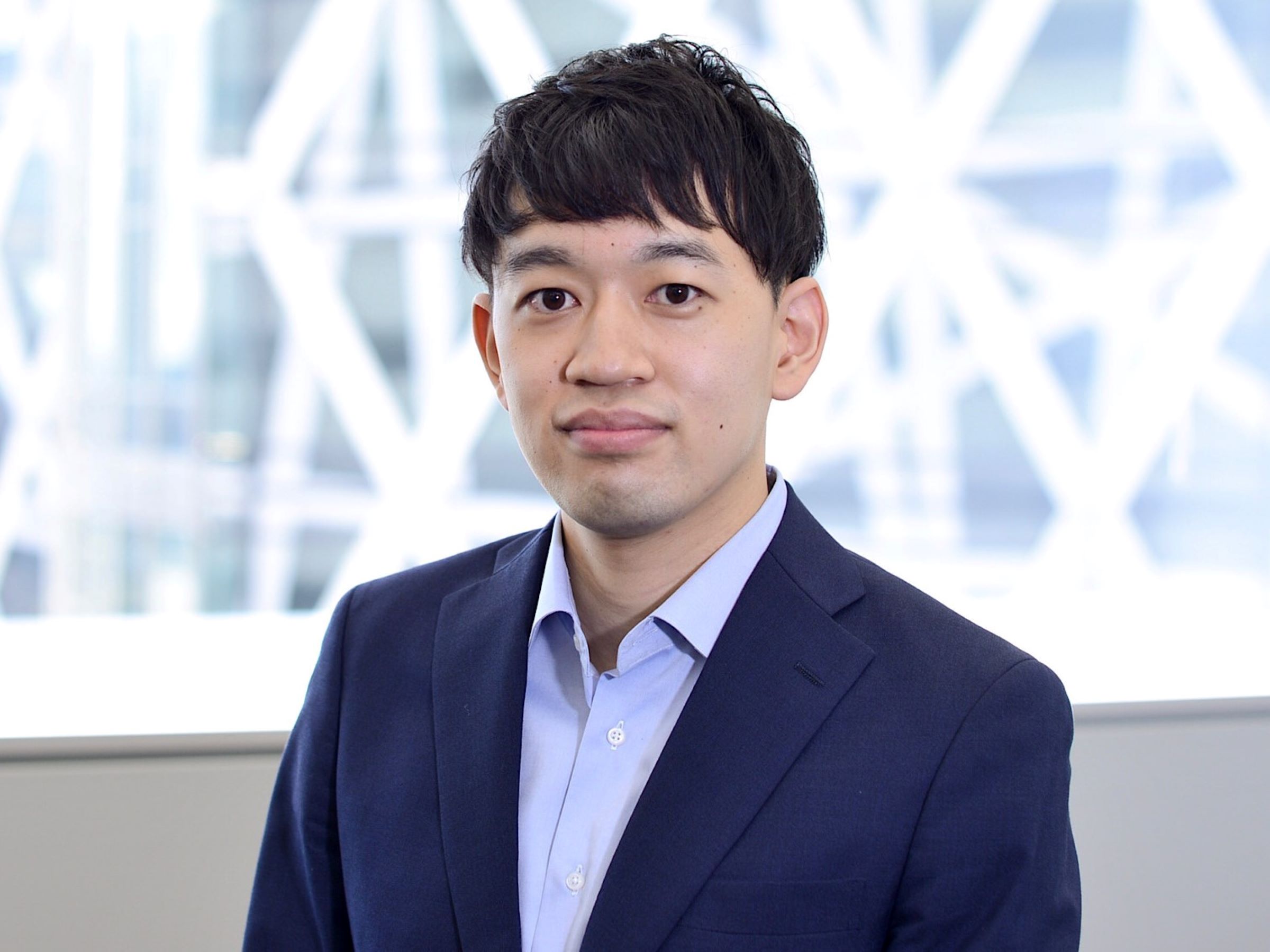

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 マーケティング課 課長

まだタレントマネジメントという言葉があまり一般的ではなかった7年前、当時の人事課題をご相談いただき、全社員のアセスメント受検プロジェクトをご提案、実施することになりました。背景には、事業環境の変化による危機感と今いる従業員の方のパフォーマンスを最大限に生かしたいという強い想いがあったと記憶しています。役員の方々を始め、全従業員の方にご協力をいただき、様々な観点で分析を行い、私自身も大変勉強になりました。一過性のプロジェクトとして終わらず、7年たった今もアセスメントデータの価値と意味を適切に理解し、様々な場面で継続してご活用いただいていることを、何よりも嬉しく思います。今後も、理想科学工業の様々な人事施策の力になれるよう、精一杯支援を行ってまいります。

オフィスオートメーションからデジタルサービスの会社へと変革を続けるリコー。

なかでも新規事業創造をミッションとする組織のチーム作りに科学的な知見を活用すべく、調査研究に取り組みました。

※本取材は2023年10月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

デジタルサービス、印刷および画像ソリューションの提供

電機機器

81,017名(連結、2023年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方

株式会社リコー

コーポレート上席執行役員 、リコーデジタルサービスビジネスユニット プレジデント、前 リコーフューチャーズビジネスユニット プレジデント (写真左)

リコーフューチャーズビジネスユニット インキュベーションセンター 事業創造室 BRグループ リーダー、HRBP長 (写真右)

リコーは2020年にデジタルサービスの会社への変革を宣言し、2021年には経営機構をカンパニー制へ移行させるとともに、人事面ではジョブ型人事制度の導入を決定しました。現在、グループ本部と5つのビジネスユニットがあり、各ビジネスユニットが事業企画・商品企画から開発設計・生産・販売まで一気通貫した機能を担うなかで自立的にビジネスを運営しています。人事機能においてもHRBPとしてそれぞれのビジネスユニットに所属しているメンバーがいます。

リコーフューチャーズビジネスユニットは、リコーの強みである独自の技術を活用したイノベーションを通じて、新規事業を実現させつつ社会課題を解決していく組織です。現在8つの新規事業を手掛けています。もともとリコーには新しいことに取り組む風土があり、各々で活動をしていました。これら新規事業のうちの8つをひとつのビジネスユニットのなかで運営することで、ポートフォリオマネジメントを進めています。各事業の期待値や事業進捗に応じて、予算含めた投資のメリハリをつけ、事業開発に関する厳しい議論を正しく行うことができるようになりました。

8つの事業を見ていると、各チームの特徴が出てきます。例えば、コミュニケーションが得意なリーダーのチームはまとまっているけれどもアイデアが生まれにくい、かたやクリアな世界観を表現することができるリーダーのチームはまとまりが欠けているなど。これらのチームをマージすることが出来たら強力なチームになるだろうと常々考えておりました。

また、新規事業を0から1にする段階と、1から10にする段階とでは求められるリーダーシップが異なるのではないか、またリーダーが必要な経験や能力を備えていない場合には、リーダー及びリーダーを支えるメンバーのチーミングによって補う必要があるのでは、とも考えました。加えて新規事業は未経験の領域に挑むため、経験だけではなく各個人の資質も重要な要素になります。

どのようなメンバーの組み合わせであればチームの能力を最大化させられるか思索しているなかで、別のプロジェクトでリコー国内従業員約3万人を対象に実施したエス・エイチ・エルの パーソナリティ検査万華鏡30のデータを活用できないかと思い立ちました。各事業センターのリーダー数名の万華鏡30を詳しく解説していただいたところ自分が経験を通じて培った「人への見立て」と符合しており、感覚的ではなく科学的に人の資質は捉えられるだろうと確信しました。

社員直属上司である課長層とその1つ上の階層である室長層の社員の万華鏡30の結果データと2021年に実施したエンゲージメントサーベイの組織別のスコアとを用いて、統計分析を行いました。パーソナリティ検査結果からリーダーのタイプを3つに分類し、室長層と課長層のリーダーのタイプの組み合わせごとに組織のエンゲージメントサーベイスコアにどのような傾向がみられるかを確認しました。

組合せの数(対象となる組織数)が少ないため引き続き検証が必要ですが、大きく2点の発見がありました。一つは室長と課長がどちらも“ひっぱり型リーダー”(メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る)の場合、仕事環境、具体的には人間関係の満足度が低くなる傾向があること。この組み合わせはできれば避けたほうがいいだろうと考えられます。もう一つは、同じタイプのリーダー同士で構成される組織の場合は、リーダー・経営層への信頼が低下する傾向があることでした。

調査研究の結果は、個人的な経験や感覚とも符合しました。例えば私(入佐様)はチームタイプの“アイデアマン”と“まとめ型リーダー”の傾向が強く出ており、ときに歯止めが効きづらくなるとも自認しておりますため、リコーフューチャーズの責任者となるにあたっては、私に苦言を呈することができる人材を私のパートナーに選びました。彼の万華鏡30の結果をみると、私の結果とちょうど真逆でした。やはり資質は科学的に分析することができると考えています。

「顧客価値の創造をリードする人材・事業創造型のリーダー」としてポテンシャルの高い人材を発掘するため、私(入佐様)が現在担当しているリコーデジタルサービスビジネスユニット(RDS)では結果を主に二つの場面で使用しています。一つは既にあるサクセッションプランの中でサクセッサーとなっている人材の資質を改めて確認する場面。もう一つは、社内公募で募集しているポジションによっては万華鏡30の結果を面談結果と合わせてみて、適性を判断する場面です。全社的にシステマチックな活用はまだできていません。

私(入佐様)はいくつかのアセスメントを受けていますが、人物タイプを見極めるには万華鏡30が一番適切と感じています。エス・エイチ・エルグループが持つ最新のアセスメントにも興味があり、実験的な取り組みも含め今後も積極的にご支援いただければと思います。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

新規事業創造において”個”に焦点を当てる研究には多くの課題が残っています。そのようななかで、今回の研究とその結果の活用は、リーダーの組合せから新規事業創造を捉えようとする新たな試みでした。リーダーのパートナーを誰にするかによって、組織のエンゲージメントスコアは大きく変わります。エンゲージメントスコアが組織の強さと活性度を表しているとすれば、リーダーの組み合わせは極めて重要な人事的意思決定となります。今回の研究から、人の組み合わせと事業創造の関係についての貴重な知見を得ることができました。今後も実験的な取り組みを行いつつ、リコー様の更なる発展に向け尽力致します。

創業100周年に向けて、多彩なValue Creatorが共創する組織へ。

社員一人ひとりのビジョンの実現をサポートする「人材成長プログラム」についてご紹介します。

※本取材は2022年6月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

化粧品、健康食品、ビューティーケア、エステサービス

化粧品製造販売業

1,359名(2021年12月末現在

インタビューを受けていただいた方

人事戦略部 ヒューマンバリューチーム

弊社は創業100周年の節目に向けて、これまでの化粧品事業の枠に捉われない、新たな挑戦や変革を進めています。組織としてのありたい姿は、多彩な「Value Creator」による共創。社員一人ひとりがValue Creatorとして、最大限能力を発揮し、個人と組織がお互いを高め合う関係の中で、ワクワクするような面白い挑戦により、価値を創出している組織を目指しています。

人事としてValue Creatorの挑戦と成長を引き出すためには、多彩な社員の個の尊重と、チームとしての創発力を最大化しつながりを高めること、そして社員一人ひとりのWillや自らがポーラを通して描いた未来に、自分の意志で向かっていく力強さが必要不可欠だと捉えています。そんな視点をもって打ち出したのが、「人材成長プログラム」という弊社独自のプログラムです。このプログラムは、「知る」、「描く」、「学ぶ」、「活かす」という4つのフェーズに沿って、キャリアを描く機会、成長する機会、そして能力発揮の機会までを提供する様々なコンテンツを実施しています。

「人材成長プログラム」の「知る」というフェーズでは、日本エス・エイチ・エルの「万華鏡30」を用いて、一人一人の個性や強み・弱みを可視化し、自己理解を深めてもらいます。次に「描く」では、今後の自分のキャリアビジョンと実行計画を描きます。具体的にはキャリアデザインのeラーニングや、世代別研修を実施しています。「学ぶ」では、ビジョンの実現に向けて、オンラインスクールや領域限定のスキル開発プログラムを活用しながら、能力開発を行います。最後が「活かす」です。実際に業務に携わる中でさらに成長し、高めた力を最大限発揮していただく。そのために、人事としては適切な異動配置を考えることも課題の一つです。弊社ではタレントマネジメントシステムに社員のスキルやキャリアプランなどを一元管理し、これまでの一律のジョブローテーションを少しずつ個人に合わせたキャリアとすることを目指しています。

これらを体系的に実施しながら、さらに効果を高めるポイントが、上長による定期的な1on1。それぞれのフェーズにおいて上長によるキャリア支援を必須とし、人事と上長は情報連携やフォロー体制を整えながら、人材成長プログラム全体を動かしています。

今回、「知る」というフェーズで日本エス・エイチ・エルの「万華鏡30」を活用させていただきました。受検対象は全正社員で、受検後に1時間の「自己理解研修」や上長との1on1での結果の活用を行うことで、さらに自分自身に対する理解や内省を深めています。

導入後の効果は大きく2つあります。一つ目は従業員同士のコミュニケーションです。チームや上司・部下間でお互いのアセスメント結果を見ながら、業務分担を行ったり、個人の強みを生かすようなアサインメントが行われたりするようになりました。二つ目は、人事視点での全社分析が可能になったことです。この万華鏡30の導入により、社員を同一基準で解釈することが可能になりました。

この結果を様々な分析にかけることで、社員の性格傾向がわかりやすく表現され、社内にどのような人材が分布していて、どのような人材が不足しているのかなど、人材分布から育成課題等も可視化されるようになりました。

これらの施策はすべて発展途上ですが、少しずつ変化の兆しが見えてきました。今年の社員アンケートの結果、「自ら主体的にキャリアを描き切り開くマインドが自身に備わっていますか?」という質問に「はい」と答える割合が、昨年と比べ10ポイント以上高まりました。組織として大きな変化が起きるのはこれからと認識しておりますが、今後も情報収集を続け、施策全体のPDCAを回していきたいと思っております。

先般、この取り組みを日本エス・エイチ・エル主催のタレントマネジメントウェビナーでご紹介しました。このウェビナー出演をきっかけに他社の人事担当者と情報交換の機会を得ることができました。お会いした各社さんとも、独自の工夫を凝らしたタレントマネジメント施策を導入されていて大変勉強になりました。今後も情報交換を続けていくつもりです。日本エス・エイチ・エルはアセスメントの専門性が特徴的な会社ですが、人事担当者のネットワークを提供してくれる点も魅力の一つです。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング3課 課長

多彩なValue Creatorによる挑戦と変革という今回のお取り組みは、当社の「人のポテンシャルを見いだし、登用することで能力の発揮を支援する」という考え方と一致しており、私としても大変共感を覚えます。

このお取り組みは2021年11月、岸さんをはじめとする人事戦略部の方に、トライアルで万華鏡30の1on1フィードバックを実施するところからスタートしました。トライアルから数か月間でここまでの仕組みを作り、施策を動かしておられる実行力に感服しました。

また、岸さんの他社と積極的に交流しオープンに情報交換する姿勢、自ら人材データ分析に取り組まれる熱意は、新しいHRパーソンの在り方を示してくれていると感じます。

これからも当社およびSHLのグローバルな知識と経験でお役に立てるよう全力で努めてまいります。

変化する製薬業界で大きな成果を出す、ファイザーの人材要件定義プロジェクトをご紹介します。

※本取材は2021年4月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

医療用医薬品の製造・販売・輸出入

医薬品製造業

約3,600名 (直雇用社員数 2020年12月1日現在)

インタビューを受けていただいた方

人事・総務部門

私は新卒で入社し、営業と医薬品安全性統括部を経験した後、社内公募で人事企画グループに異動しました。人事企画グループでは、セミナー企画や就業規則の改定などの業務行い、その後再び社内公募で採用グループに異動し新卒採用と外部採用に従事しています。当社は同じ事業部内であっても業務を変える際は公募制を採用しており、各々が手を挙げることでキャリア形成を促します。

今回の採用要件の再定義を実施した背景には、ビジネス環境の激しい変化がありました。当社では10年ほど前に、日本エス・エイチ・エルに協力いただき、MR(医薬情報担当者)の採用基準を設計していました。しかし、医療業界を取り巻く環境に伴い、当社のビジネスモデルは、その頃と大幅に変化をしています。加えて、2年前にはCEOが交代し、企業目的も刷新しました。経営方針も、これまでは合併を繰り返して規模拡大を目指していましたが、サイエンスを原動力とする革新的なバイオファーマになるべく変わりました。

環境変化は医師への医薬情報提供活動にも影響が及んでいます。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」が2019年4月1日より施行され、今後のMRには今までにも増して新たな役割が期待されるようになりました。更に、コロナ禍以前から病院への訪問規制が厳しくなっており、MRは規制の多い中、オンライン面会などデジタルを活用した新しい手法の提案を余儀なくされました。以前のように足しげく通うのではなく、透明性のある正確な情報を、医師の求めるタイミングで適切に提供することが必要となりました。また、希少疾患などの薬剤開発に伴い、専門医に対してより高度な情報提供が求められるようになってきています。

製造・臨床開発部門は、専門性の高い部門のため、選考においては現場のマネジャーの判断に頼っている部分がありましたが、改めて議論がなされました。臨床開発部門は、世界で同時に発売を目指すため、複数の国や地域で同時に行われる国際共同治験に日本も進んで開発に参加し、ドラックラグを無くすことでいち早く患者様に新薬を届けるため、グローバルな環境でもチームをリードできる人材が必要です。製造部門も世界各国にある約40か所以上の製造拠点がつながっており、各拠点と連携できる社員が必要です。また日本の成功事例を海外へ発信し、ファイザージャパンがグローバルファイザーの中で存在感を高めることに貢献できる人材が重要になってきます。

各部門の新卒採用に対する共通ニーズは、現場で働くスタッフを採用するのではなく、将来のファイザーを牽引するリーダー候補となり得る人材を採用することです。当社は大量採用を行わず、少数精鋭の優秀な人材の発掘に注力しています。日本から世界に発信し、社内外でのファイザージャパンの存在感を高め、ブレークスルーを生み出すことができる人材を意識して採用する必要があります。

採用要件の定義を実施するにあたり、現在活躍している社員の特徴を把握するため、各職種のハイパフォーマーへのインタビューとパーソナリティ検査による調査を実施しました。また今後の展望を踏まえた要件にするため、各部門のトップに対するビジョナリーインタビューを実施しました。総合的に議論し採用時に評価すべきコンピテンシーを採用要件としました。

現在の代表取締役社長である原田からは、既存の枠組みで活躍している営業社員ではなく、より先進的な営業手法を取り入れている業界の社員の特徴を参照すべきではないかという提案がありました。一方で現在活躍している営業社員の傾向を分析したところ、環境変化に強く創造性やエネルギーも持ち合わせていることが明らかになりました。これは、他の産業界でもリーダー層として活躍している人材のコンピテンシーと共通していることがわかりました。このように、他業界の傾向なども参照しながら、近い将来求められる人材について慎重に協議を行いました。

今回新しく設計した採用要件できちんと選考を進められるよう、日本エス・エイチ・エルの面接官トレーニングも実施しました。参加者からは、実施してよかったという意見を数多くもらいました。これまで正式な面接トレーニングを行ってこなかったからかもしれません。ロールプレイで専門家にアドバイスいただき、自分の癖を見直すきっかけになったという声が多くありました。

当社のミッションを「患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす」に刷新したことも相まって、面接官の意識が現場目線の選考(例:医師に良い印象を与える人材か)から、経営目線の選考(例:今後のファイザーの将来を担う人材か)へと変わってきました。今まさに進行している面接でも、今後必要となる人材やこれまで見られなかった価値観を持つ人材を評価できていると実感しています。「この人材は、評価シートでは全部マルがつく。でも、現場でやっていけるかな・・・」。そういった人材に関しても、「採ってみましょう」と後押しする方向に動いています。

今回、採用要件を刷新しましたが、このあとは新しいタイプの人材を定着させる取り組みが必要です。これについては、二つの施策を検討しています。一つ目は、トレーニングチームと情報共有し、コンピテンシー開発を重視した研修を行うこと。二つ目は、受け入れ先のマネジャーと情報共有し、現場での能力開発を行うこと。採用要件は定義して終わりではなく、こうした施策がうまく連動することにより、現実的かつ効果的に機能するものだと考えています。

また、一度作成した要件が全てではなく、議論を重ね、更により良い内容にしていくことが大切であると考えております。新しい採用要件を用いることで、採用結果にどのような変化を及ぼしたのか、しっかりと検証を行っていく予定です。何よりも、今回のプロジェクトを実施することにより、採用部門の責任者とマネジャー、人事の採用の目線合わせを行うことの大切さを、採用部門が再認識することができたことが大きな成果でした。この採用要件を独自にブラッシュアップしていこうとする部門もあり、よい機会になったと考えています。

これまで採用できていないが、今後必要となるようなInnovativeな発想をもつ人材を採用するには、社内データの分析や社内議論だけでは、固定概念に囚われて不十分です。日本エス・エイチ・エルのような外部の専門集団のサポートを得ながら、豊富な他業界のデータを参照しじっくりと議論を行うこと、常にブラッシュアップしていくことが非常に大切だと考えています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング2課 課長

このプロジェクトはスタート前の議論に長い時間をかけました。リーダーを内部育成する組織において、現場スタッフに求められる人材要件と、リーダーに求められる人材要件を、どのように採用要件に織り込んでいくべきかが問題でした。

様々な案を検討した上で、今活躍している人材と未来に活躍する人材の違いを把握するため、各部門のハイパフォーマー調査(人材データ分析、インタビュー)と各部門トップへの調査(ビジョナリーインタビュー)を実施することとなりました。プロジェクト計画が立案された段階では、調査結果に基づきさらなる議論を行い、統合した採用要件を作成することとなっていました。しかしながら調査結果を見てみると、ハイパフォーマーの傾向が他業界のリーダーと多くの点で共通しており、また、ビジョナリーインタビュー結果とも多くの共通点が見られました。実行することの重要性を改めて認識しました。

今後もファイザーのタレントマネジメント施策の立案と遂行のお力になれるよう全力でサポートしてまいります。

マネジャーの育成と動機づけのために、3階層からなるリーダー育成プログラム「リーダーカレッジ」を発足。

大塚商会のタレントマネジメントをご紹介します。

※本取材は2021年12月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

システムインテグレーション事業/コンピューター、複合機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など。サービス&サポート事業/サプライ供給、保守、教育支援など。

情報・通信業

7,429名(連結子会社を含めた従業員数9,119名)※2020年末日現在

インタビューを受けていただいた方

株式会社大塚商会

人材開発部 部長

当社は2011年から、「リーダーカレッジ」というリーダーシッププログラムを運営しています。この背景には、「優秀なプレーヤーがそのまま優秀な管理職となるとは限らない」という大前提があります。たとえば、かつては売り上げの多い営業社員がそのまま管理職として登用される事例も多くありましたが、当然ながらセールスの能力とマネジメントの能力は別物です。この齟齬は、上司・部下間の関係性の悪化や、退職の増加など、目に見える形で表れていました。「部下は背中を見て育つ」という時代ではなくなりましたし、マネジメントやコーチングは管理職が仕事として行うべきものです。そこで、リーダー育成のためのプログラムを発足し、候補者を集めてリーダーシップについて学ぶ仕組みを構築したのです。

またリーダーカレッジは、管理職候補者に対する動機づけの役割も担っています。当社ではマネジャーにならずに専門職として活躍するキャリアを選ぶこともできますが、「マネジメントの面白さ・醍醐味」も積極的に伝えていきたいと思っています。リーダーカレッジをきっかけにして、管理職に興味を持ってくれる社員が増えたらありがたいと思っています。

リーダーカレッジは3階層に分かれており、それぞれの層で志のある候補者に対し、数年間のプログラムでリーダーシップを育成していきます。アカウンティング、ファイナンス、経営戦略など、経営に必要な知識の習得もここで行います。課長になると、一番下の層である「次世代リーダーカレッジ」に入会する権利が付与されます。入会は手上げ式ですが、熱意のある方に入っていただけるよう、説明会で意識づけを行っています。その次の層はゼネラルマネジャーを、その次の層は役員を育成するプログラムとなります。

エントリーレベルである「次世代リーダーカレッジ」では、まず入会した段階で、日本エス・エイチ・エルのアセスメント(OPQ)を行い、現在の本人の状態、特徴をフィードバックします。また、大塚商会が目指すリーダー像を共有し、2年間のプログラムにおける個々人の能力開発課題を明らかにします。この個人データは、タレントマネジメントの一環としてデータベース化されます。なお、大塚商会の管理職に必要とされる資質・スキル・知識のうち、資質の部分は行動傾向の影響が大きいため、OPQをベースにして要件定義しました。

プログラム中のパフォーマンスも適宜、数値としてデータベース化されます。たとえば、リーダーシップやプレゼンや企画などのスキル、ファイナンスやマーケティングなどの知識。これらの情報はタレントマネジメントデータベースとして、活用しています。

今後の課題は、管理職候補者に対するポテンシャルの把握や評価を、構造化して長期的に継続可能な仕組みに落とし込むことです。その一案として今回、取り組むのが、管理職登用制度の構築です。この管理職登用制度では、まず管理職に求められる要件を定義し、足りないスキルや知識などを明確にしたうえで、1年間の教育を人材開発部が行います。そして最終的にアセスメントを行い、登用者を決めていくという内容になります。今後は管理職候補者の評価を人の目に頼らず、構造化・デジタル化し、継続可能な登用の仕組みとして運営していく必要があります。

日本エス・エイチ・エルとは30年近くお付き合いいただいています。最初にお願いしたのは採用テストでしたが、当時から高業績者の特徴をデータ分析で明らかにする手法を行っていました。要望に応じたきめ細かいカスタマイズに対応してもらえ助かっています。人材測定、サーベイなどで客観性を担保したい人事施策を検討する際には必ず声をかけています。当社にとってブレーン的な会社です

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 執行役員

大塚商会は当社が最も長くお取引をいただいているクライアント様の1社です。閤師さんとは私が駆け出しのコンサルタントであったころにお会いしましたので、同志のような気持ちでお付き合いさせていただいております。閤師さんは常に人事改革に対して強い情熱を持っておられました。採用の改善、営業力の強化、マネジャー育成、次世代リーダー発掘、コミュニケーション改革など、時代の一歩先を行く改革を実践されています。微力ながら、これら改革のお手伝いができたことを大変うれしく思っています。

既にITは産業の中核を成す分野になっており、今後ますます重要性が高まっていきます。劇的な成長が続く業界ではさらなる組織人事の変革が必要となるでしょう。今後も組織の成長を支える人事戦略に貢献したいと考えております。

「相手に自分の知らない一面があると思えば、かける言葉も変わるのでは。」初任配属での経験から、コミュニケーションにおける相互理解の重要さを再確認し、全社員アセスメントに踏み切った岡谷鋼機の取り組みを紹介します。

※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

鉄鋼、特殊鋼、非鉄金属、電機・電子部品、化成品、機械・工具、配管住設機器、建設関連、食品などの国内販売・輸出入

卸売業

連結:5,115名 単体:683名 (2020年2月期)

インタビューを受けていただいた方

岡谷鋼機株式会社

人事総務本部 名古屋人事総務部 人事室 室長(岡村卓也 様:写真右)

人事総務本部 名古屋人事総務部 人事室 プロジェクトリーダー(小本紗由香 様:写真左)

当社は、採用段階から人をよく見て、どういったところに配属されると活躍するのか、いいスタートを切れるのかを一人一人時間をかけて検討しています。新入社員の初任配属に際しては、採用時に得た情報や入社後の様子、適性また配属先の仕事内容、先輩社員など可能な限りの情報を収集したうえで配属を決めます。その情報の一つとしてパーソナリティ検査OPQを活用したいなと思ったのが最初のきっかけです。配属先と新入社員をマッチングするために人事が新入社員一人一人と面談を重ねるのですが、新入社員のOPQを活用する事で、私たちが見えていない、表面的ではない部分の人物像が見えるのではないか、と考えました。

昨今の新入社員は自分のやりたいことがしっかりとあって、キャリアに関する理想像もあるので、「なぜこの部署に配属になったのですか」という質問に対して、フィードバックを行う事もあります。いいスタートが切れる事、その後しっかりと活躍する事を念頭に「君にはこういう良いところがあって、こういう仕事が合っていて、こういう先輩と一緒に仕事をすることで、なりたい自分に近づくよね」というメッセージを送っています。また、配属後は配属全部署の上長に対して、OPQや配属までに得た全情報を活用して、教育方法のアドバイス含めた申し送りを実施しています。

初任配属でのミスマッチの問題は、OJTでつく先輩とのミスマッチとして表れることがあります。非常にタフな仕事であっても、OJTの先輩と合うメンバーは比較的頑張っていけますが、合わないメンバーはスタートでつまずいてしまうという印象があります。その中で過去に一人、人事としてもう少し違うフォローができたのではないかと悔やまれる事例がありました。事後的に、日本エス・エイチ・エルの担当者にこの事例を相談したところ、OPQの結果から配属前に私たちが見えていなかった本人の特徴が読み取れることがわかりました。もし事前にわかっていれば配属部署により良い申し送りができたのではないか、よいスタートを切れたのではないか、と悔しい思いをしました。

こうした経緯で新入社員のOPQをもっと活用したいと考えたのですが、そうなるとOJTの先輩の結果も気になります。さらに全社でOPQを活用すれば社内のコミュニケーションの質をもっと高められると考えました。初任配属の問題に限らず、上司が正しく部下の特徴を理解しないまま指導しているようなケースも存在すると思います。もし、相手に自分の見えていない一面があるかもしれないと思ったら、かける言葉も変わるでしょう。全社員にアセスメントを実施すれば、上司が部下の知らなかった一面を見る機会が生まれ、コミュニケーションや関係の質が向上していく。こんなことを考えていました。

この構想を上司に話し、育成者の対人関係能力を強化することを人事の目標として掲げ、世の中のビジネス環境を鑑み、OJTのあるべき姿を描いていきました。本部長から「そう思うのであればやってみたら」と即承認をもらいました。これは当社の社風です。一部、社内のコミュニケーション能力が低下しているとは思わないという反対意見もありましたが、ビジネス環境の変化に対応するためには今動き出さなくてはならないと主張し、プロジェクトを開始しました。

社員に受検を案内したら予想以上に多くの人が受けてくれました。初期の受検率は98%以上です。はじめは受けてくれなかった方も色々な方法でお願いしたところ、ほぼ全員が受けてくれました。受検後に返される結果報告書(万華鏡)のサンプルを提示したことも奏功し、社員の自分自身を知りたいという思いと強い成長意欲に繋がったのだと思います。

今後は課長に対してOPQ結果を用いた研修を行う予定です。

予想以上に現場はOPQを活用してくれています。私がOPQ活用の施策を出す前に、ある部署では部署内で結果を開示しながらコミュニケーションをとっているという話も聞きました。入社時の結果がある社員に対して上司がOPQを使ってパーソナリティの変化について対話したケースも出てきました。

私としては、OPQを使ってコミュニケーションを活性化しようとする仲間を増やしていき、全社に波及させたいと思っています。そのために1on1ミーティング等コミュニケーションの幅を広げるアイデアを社内に紹介していきたいです。

今後はデータとアナログを掛け合わせたタレントマネジメントをやっていきたいです。部署ごとに人材データを分析して、そこに敢えて違うタイプの人材を入れ、どのように組織が成長していくかを試していくのも面白いと思います。

従来の採用・配属の方法では特定の人材タイプを採用・配属しがちですが、実際には色々なタイプの人が活躍しています。職務や職場環境と活躍する人材の関係を構造的にとらえ、採用・配属等の人員配置に活用出来ればと考えます。また、アセスメントを定点観測のように活用し、育成目的のフィードバックで使いたいとも思っています。

日本エス・エイチ・エルのコンサルタントには、本当にお世話になっています。アセスメント結果の解釈に不安があるときは、担当コンサルタントに相談して助けていただいています。今後もサポートいただけるとうれしいです。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

「気になる社員がいらっしゃるのであれば、OPQではどのように読み取ることができるか試してみませんか?」全社員受検のプロジェクトが決まる約1年前、その様にお声がけしたことを今でも覚えています。配属のミスマッチの問題に直面した時に、原因を社員だけに求めるのではなく、人事としてもっとやれることがあったのではないか?という想いを持ってご相談をいただけたこと、本当にうれしく思います。

この様な新しい施策を導入いただく際、取り組んだ内容がうまく社内に浸透する場合と途中で立ち消えてしまう場合があります。もちろん岡谷鋼機での施策は前者であると、その後の反響を追ってみても強く感じています。施策がうまく社内に浸透するためには、明確な「困った」を解決することを目的としていることと、その「困った」は経営・人事・現場等多様な立場にとって共通した問題であるということが重要です。今回はこの条件が揃っていたことに加え、岡谷鋼機という組織が長年社員一人一人を大切に育てるという風土で取り組んできたことによる賜物だと感じています。

今後は、OPQの活用がより進むような勉強会の実施やデータの分析などで少しでもお役に立てればと考えています。

工場設備の保全作業で発生しうる災害。

保全員の行動傾向から潜在的なリスクを予測し、マネジメントや指導に活用している事例をご紹介します。

※本取材は2022年4月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

自動車の製造、販売および関連事業

自動車製造業

22,825名(単独)

インタビューを受けていただいた方

日産自動車株式会社

横浜工場 第一製造部 エンジン課 安全健康管理係長

私が勤務する日産自動車横浜工場は、エンジン博物館・歴史資料館を備えた歴史ある工場で、当社の発祥の地でもあります。「全員の高い安全意識で、すべての災害を防止する」を基本理念に、エンジン・モーター・アクスル・サスペンションを主に生産しています。私は設備保全を担当する課に所属し、生産設備のメンテナンスを行う保全員の安全・衛生・健康の確保に努めています。

我々にとって、保全員の安全確保は重要課題となっています。設備の保全作業は、多くが突発的に発生する非定常作業であり、「故障が多岐にわたり」「経験が少ない中で」「早期復旧」のための修理を行わなければならず、その際の安全確保には個人の資質が大きく影響します。これまでは当社独自に開発した個人安全資質評価表を用いて個人の弱点を把握し、個別の安全活動目標を設定の上フォローアップを行う活動に取り組んできました。

しかしながら、「潜在的な危険敢行性」に起因するリスクを伴う危険作業は後を絶たず、これまでの評価表ではとらえられない個人の危険に対する資質を把握する必要性が生じました。危険敢行性とは、「危険を感じ取っていても敢えてその危険を避けようとせず、危険事態に入り込んでいく性質」を指します。このような特徴をとらえることができるアセスメントツールを模索し、当社人事部に相談したところ、日本エス・エイチ・エルを紹介されました。

日本エス・エイチ・エルのパーソナリティ検査OPQを課員全員に実施し、担当コンサルタントに相談したところ、「潜在的な危険敢行性」を示す特徴を得点で表すことができました。実際に、これまで災害要因として挙げられた行動事例と特徴を重ね合わせた結果、行動事例と得点が合致した結果を得ることができました。

また、複数の災害事例と当事者のパーソナリティから、事故につながりうる行動傾向の知見を見出すケーススタディも実施したところ、危険敢行性とは別に、「違和感を覚えても口に出せない、助けを求められない」というような特徴も、状況によっては事故につながるケースがありました。状況と個人の特徴を照らしあわせることで、事故の背景がより明確にわかるようになり、適切な指導に繋げられるようになりました。

災害当事者と似た特徴を持つメンバーを抽出すると、同様のリスクを抱えると思われる集団を特定することができます。個人が持つ、定量化できない「あやうさ」を、明確に示してくれるのがパーソナリティ検査だと感じます。

現在は、パーソナリティのデータから様々な因子を組み合わせ、危険行動につながる特徴をもつ可能性の高い方を絞り込み、監督者と共有し、マネジメントや教育に活用しています。心理学分野の専門性がないため時間をかけながらですが、日本エス・エイチ・エルのマニュアルと担当コンサルタントのアドバイスを頼りに進めています。

まだまだ手探りの面もありますが、過去発生した災害事例と個人の行動特性を照らし合わせることで、何故あのような行動をとってしまったのか、という深堀りができるようになりました。災害発生時は当事者も反省しますが、反省だけでは次にはつながらないことが多いです。「このような性格であるがゆえに、このような状況でこのような判断をしてしまった」という背景まで理解することで、監督者からも適切な声掛けや指導ができるのではないかと思っています。特に、余裕がない時や急いでいる時、その人が持つ傾向が顕著に表れます。アセスメントはこうした潜在的なリスクを把握し、適切なマネジメントに役立てることができるものだと思います。

アセスメントの結果は、チーム体制変更時にも活用しています。チームメンバーのコンピテンシーポテンシャルデータを分析することで、各チーム全体としての強みや弱みをとらえることができるようになり、体制変更に伴う各チームの能力変化も把握することができるようになりました。

他事業所保全課においても同様の問題意識がありますので、全事業所の保全安全係長が定期的に集まる会議の場で本事例紹介を行っています。今後は、保全作業が基本的に共同作業で行われることから、小集団における危険メカニズムを分析し、作業者の組み合わせに関するリスク分析についても活用したいと思っています。最終的なねらいは、個人の組み合わせによりチームのパフォーマンスを向上させ、かつ安全に作業できる小集団を意図的に編成できることです。

人事系のコンサルティングを利用するのは初めてでしたが、日本エス・エイチ・エルはコストが手頃であることに加え、担当コンサルタントが包み隠さず丁寧な説明をしてくださるのがありがたかったです。今後こうした安全に関する事例がもっと出てくるといいですね。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング2課 主任

今回のお取組みはパーソナリティ検査OPQの新たな可能性を見出した稀有な好例です。従来のパーソナリティ検査は実績や上司評価などの「パフォーマンス」を予測するツールとしての活用でしたが、「危険行動」を予測するという新たな活用に、パーソナリティ検査OPQの活用の幅広さに気づかされました。

人事経験のない生粋の技術者である淡路様が「潜在的な危険敢行性」をアセスメントツールから見出そうとなされた本事例は、検証の切り口や着眼点が素晴らしく、多角的で実際に発生した事象に基づいた分析は納得感がありました。

加えて本件の課題は、メーカーの共通課題であると改めて感じました。工場における災害は命にかかわる大惨事につながる危険性を持ちあわせています。誰もが安全に働くことができる、そんな当たり前のことをアセスメントを通じてこれからもご支援させていただきます。