就職活動のオンライン化

インターネットの興隆とともに90年代半ばにオンラインの就職サイトが登場しました。就職活動の情報収集は紙媒体からインターネットへと変化し、それに伴いオンラインでの応募(Webエントリー)も登場。就職氷河期を背景に、オンライン化の副次効果として、1人の学生が多数の企業に応募する状況が生まれました。企業が採用選考で課すテストは筆記試験が変わらず主流でした。志望する企業へ足を運び筆記試験を受けることは意欲形成につながる半面、試験官の手配、採点して結果が出るまでの労力やスピード、応募者多数の場合の外部会場の確保など、様々なコストがかかります。

CBT(Computer Based Test)と呼ばれるPCで実施するテストも開発されましたが、あくまでも企業へ足を運び受検をする形式であり、一度に大量に応募者を受け入れることはできないため、利便性の劇的な向上にはつながりませんでした。

Webテストの特徴

2001年、日本エス・エイチ・エルは国内初となるWebテストを開発、リリースしました。今では多くの企業で普及しているWebテストですが、当時は画期的な商品でした。Webテストのメリットは以下のようにまとめられます。

1. 選考の効率化:試験監督の確保や試験会場の手配の手間がかかりません。また、受検後結果が即時わかるので、選考テンポを速められます。

2. 費用対効果:試験会場費、試験監督者、物流等のコストが不要になります。大量受検の場合、よりコストメリットが大きくなります。

3. 機会の拡大:インターネット環境さえあれば、全国の応募者に平等に受検をさせることができます。海外からでも受検できます。

4. 受検の利便性:試験会場に出向くことなく、24時間いつでも、受検者の都合のよいタイミングで受検することができます。受検者の選考離脱などのリスクを低減することができます。

発売から20年、集積された様々な知見を商品に活かして改良を続け、今日では日々大量の応募者が受験する環境でも非常に安定的に運営することができています。試験監督のいないWebテストで指摘される不正受験の問題は、技術面での工夫、抑止効果としての応募者向けメッセージ、Webテストと同等のテストを再度実施するリテスト(再テスト)機能などを駆使して防止策に取り組んでいます。

全般的な技術向上だけでなく、企業側・応募者側双方のITリテラシーも発売当時から各段に進んだことで、今やWebテストは効率的かつ簡便に採用選考を進める必要不可欠のツールと言えます。

テストセンター型Webテストの登場

劇的に選考の効率化・合理化を進めたWebテストですが、先述のとおり、不正受験に関する課題を内包しています。初期スクリーニングとしてWebテストはその機能を十分に果たすものの、不正受験を行う応募者そのものを検知することは難しい現状があります。そこで、当社では2013年にテストセンター形式のオンラインテストをリリースしました。テストセンター形式の最大の特徴は厳格な本人認証です。応募者が会場に足を運ぶ必要があるため、Webテストと比して利便性は低くなりますが、当社では全都道府県のみならず世界の主要都市でも会場を用意して幅広い受験環境を提供しています。さらに2021年、当社ではプロクタリング(試験監督)機能のついたWeb会場を追加したC-GAB plusをリリースしました。このWeb会場を選択することで、受験者は自宅で、ウェブカメラを介して遠隔の試験監督員 (プロクター) に監視されながらオンラインでテストを受けることができます。コロナ禍で人との接触機会や移動を極力減らすという未曽有の状況となりましたが、C-GAB plusは自宅受験という従来のWebテストの利便性と本人認証というテストセンター形式の厳格さの両立を可能にしました。

おわりに

ご紹介した各種オンラインテストはそれぞれにメリット・デメリットを併せ持ちます。現在選考の見直しをされている企業は、自社のニーズや優先順位を改めて整理した上でツールを選定することをお勧めします。また、今回は主に日本エス・エイチ・エルにおけるオンラインテストの歩みを簡単にご紹介しましたが、SHLグループではスマートフォンやタブレットにも対応した知的能力テストを開発するなど、グローバルで日々進化し続けています。今後も様々なテクノロジーが生まれる中で新たな技術を用いた画期的なアセスメント手法の研究を重ね、企業や応募者へ最適なソリューションを提供し続けたいと思います。 コロナ禍、私たちの世界は大きく変わりました。「ニューノーマル」と呼ばれる新しい生活様式により、仕事の仕方も急速な変革を遂げました。リモートワークやオンラインミーティングは社会に浸透したといえます。生産性の向上が明らかになる一方、燃え尽き症候群(バーンアウト)※の可能性を高めるという指摘もあります。

今回は、リモートワーク下のストレスと、パーソナリティ検査OPQからも予測できるストレス対処法についてご紹介します。

※それまで意欲を持ってひとつのことに没頭していた人が、あたかも燃え尽きたかのように意欲をなくし、社会的に適応できなくなってしまう状態のことをいいます(厚生労働省)

リモートワーク下のストレス

COVID-19が登場した当初から、多くの人々がストレスや不安の増大を訴えていました。2020年は、記録的に「最もストレスの多い年」とも言われています。労働者がこれまでのすべての出来事で精神的に疲弊していることから、メンタルヘルスは職場で取り組むべき緊急課題の一つとなっています。リモートワークにおいてストレスや不安が高まる主な要因は次の4つです。※SHLグループのコラム参照

1.切断できない

在宅勤務の主な危険性は、オフィスと生活の場が同じであるため、精神的に仕事から切り離すことができない点です。企業が急速にリモートワークに切り替えた際、通勤がなくなり、身支度も簡易的にすみ、仕事の合間には家事など仕事以外の活動ができるとは素晴らしい!と多くの人が思ったことでしょう。しかし、気づけば通勤する代わりに朝起きてすぐに仕事のメールをチェックし、休憩する代わりにデスクでランチを食べ、プライベートな時間を楽しむ代わりに夜遅くまで仕事をしていることが多いのです。私たちは無意識のうちに、PCの電源を切るだけで、仕事からプライベートへの切り替えは容易だと思っていました。ですが、このアクセスのしやすさと自由さが裏目に出て、仕事と家庭の境界が曖昧になってしまうことがあるのです。

2.仕事と家庭がアンバランス

先に述べたとおり、私たちの仕事と家庭は物理的にも心理的にも融合しています。このことでかえって、プライベートと仕事の両立が難しくなっています。家庭で子供の世話をしている人は、これまで以上にワークライフバランスが悪くなり、子育てが余計に大変になります。

3.気をそらすものが多すぎる

仕事の合間に洗濯ができるのは効率的に見えますが、実は気が散ることにもつながります。気が散ることは必ずしも悪いことではありません。むしろ、作業の合間にちょっとした休憩を取ることで、気分転換にもなります。しかし、1時間おきにペットの世話をしたり、子供が話しかけてきたり、たびたびインターフォンが鳴って荷物が届いたり、一見いいことのように見えても、生産性を低下させる原因になります。ちょっとしたことで頻繁に中断されると、集中力が低下し、結局、タスクをこなすのに時間がかかったり、最悪の場合、やりがいのある仕事を後回しにしたりすることになります。

4.支援してくれる環境がない

一人で仕事をするのが好きな人もいれば、人に囲まれて仕事をするのが好きな人もいます。自宅で仕事をするということは、他の同僚と物理的に隔離されるということであり、コーヒーを片手にした雑談や、質問があるときに気軽に同僚のデスクに立ち寄ることもできません。

ストレスコーピングとOPQが予測できるストレス対処法

このような環境下で、仕事や職場におけるストレスをどのように対処していくか。メールなりチャットなりで同僚に相談する、気晴らしに運動する、好きな音楽を聴く、など人によってその方法は様々あるでしょう。心理学者のリチャード・ラザラスはストレスコーピングにおいて有益な2つの違いを指摘しています。1つは、問題そのものに対してぶつかってゆこうとする「問題焦点型」対処法であり、もう1つは自分の心の平静さを維持しようとする「情動焦点型」対処法です。研究によれば、人はストレスを引き起こす場面に出会うと、決して単純なかたちではそれに対処せず、必ず複数の戦術を組みあわせようとします。このときに、個人の、事態を評価する仕方の差ととりうる手段として思いつく案の差によって、その戦術が規定されます。つまり、パーソナリティの差異がその「選択」行動に反映されるのです。今回ご紹介する「ストレス対処法」は、パーソナリティ検査OPQのプロファイルからその人の「得意とするストレス対処法」を予測することが可能です。

【ストレス対処法】

勇気をもって立ち向かう

逆境に立ったときに、勇気を奮い起こして、問題そのものに取り組む。直接、相手の考えに対決して、その考えを変えさせようとする。

距離をおいて見る

今いる状況から自分を離して眺める。物事の明るい楽観的な面に目を向けるように努力する。

冷静に自分を保つ

自分の感情や行動を抑えて、表に出さない。不当な批判を浴びたような場合であっても冷静に自分を保ち取り乱さない。

胸襟を開いて助力を求める

自分だけで問題を抱え込まないで、人に率直に話して援助を求めたり、アドバイスや共感を勝ち取る。

責任を認める

問題に対して自分の責任を認めて、逃げない。それによって物事を打開したり、同じ間違いや問題を繰り返さないように決意する。

他のことに目を向ける

つらい状況や嫌な問題にいつまでも悩まない。楽しいことや自分の好きなことに目を向けようと努力する。

着想豊かな解決案をつくる

よく問題を見極め、問題そのものを解決する案を工夫して打開する。その解決案を実行するために自分ができる努力を増やす。

プラス思考で打開する

人間的に成長する、変貌することの利益に注目して、努力する。危機をチャンスと見て前向きに努力する。

おわりに

コロナ禍で私たちは予期しないストレスを様々に受けています。ご紹介したストレス対処法は、仕事でのストレスに限らず、様々なストレスや不安に対応するヒントを与えてくれています。先述の通り、これらの対処法は個人の認識や行動によって選択しやすさに差が生じます。ご自身のとりがちな対処法を認識するとともに、普段あまり目を向けない手段を選択肢として取り入れることで、少しでもストレスや不安が和らぐ可能性があります。パーソナリティ検査OPQでは、ストレス耐性リポートの出力により、個人の得意なストレス対処法の予測ができますので、ご自身や部下のストレスマネジメントにお役立ていただければ幸いです。

はじめに

女性活躍を推進がなかなかうまくいかない現状やその一因となる昇進意欲の問題について、コラムでは取り上げてきました。今回は、SHLグループで掲載されたコラムを元に女性活躍を進めるための5つのヒントをご紹介します。平等な未来を実現する

国連が定める国際女性デーの今年のテーマは、「リーダーシップを発揮する女性:COVID-19の世界で平等な未来を実現する」でした。活力を与える素晴らしいテーマではありますが、何十年もこの未来に向かって取り組んできたものの、現実にはまだまだほど遠い状態です。さらに、女性にとってパンデミックは大きな後退をもたらしました。たとえば米国では女性だけが失業した月があった、あるいは白人男性と比較して非白人女性の失業率はほぼ2倍となるといったことが起こっていました。女性リーダーは収益に影響を与える

過去のコラムでも取り上げていますが、女性リーダーは経済的なメリットをもたらします。マッキンゼーが発表した「職場における女性」に関するレポートによると、女性がエグゼクティブレベルの職務に就いている場合、企業の利益率は50%高くなります。しかし、世界の経営層の21%、上級管理職の28%しか女性は占めていません。同様に、United Nations Policy Brief on COVID-19 and Women in Leadership(COVID-19とリーダーシップにおける女性)では、女性がリーダーとなっている国はCOVID-19による死亡率が最も低く、ウイルスの封じ込め対策も最も効果的であるにもかかわらず、世界の統治者に占める女性の割合は25%に満たないと指摘しています。女性がリーダーシップを発揮することで、ビジネス、経済、コミュニティに多大な恩恵がもたらされることは、数え切れないほどの事例からも明らかです。多くの研究がこの点を証明しているにもかかわらず、女性は大きな抵抗を経験し続け、今ではパンデミックによる後退をも経験しています。

女性の活躍を後押しする5つのヒント

組織において女性の活躍を後押しする5つのヒントをご紹介します。1. 女性の能力を信じ、昇格させる

マッキンゼーの研究によれば、女性は男性と比較して、上位職を維持するために2倍の努力と高い教育を受けなければいけないことが多く、常に自分の能力を証明し続けなければなりません。これは、女性は男性よりも能力的に劣るという(意識的あるいは無意識的な)偏見に起因します。しかし、何十年にもわたる研究で、女性も同等に能力があり、リーダーシップの課題によっては男性よりもうまく対処することもあることが示されています(参照コラム:リーダーシップ・ダイバーシティ:女性リーダーが活躍するコンテクスト)。彼女たちの成功を後押しするには、文化的な意識の変容が必要です。具体的には、指導的立場にいる男性に自身の個人的なバイアスを振り返ってもらうのです。

リーダーに関する配置の意思決定者のほとんどが男性です。「女性に能力がある」という事実の信頼性を高めるためにも、この意思決定者が女性の同僚・スタッフを信頼するという自覚とアライシップ*を持つことがとても重要です。

*アライシップ(allyship)とは、自分自身が属していない特定のグループに対して、彼らの基本的な権利や、社会で幸せに成功する能力を確保するために、味方(=誰かを助け、サポートする人)になる状態。

2. 柔軟な仕事環境を提供する

パワフルに多くの責任を同時にこなす女性も多いですが、ほとんどの場合、仕事の要求よりも家族の義務を優先せざるを得ません。したがって、子供やほかの扶養者の時間制限のある差し迫った要望に応えるか、フルタイムの仕事を行うかのいずれかを選べと言われれば、個人的な時間や幸せの代わりに家族を選び、仕事をそれに合わせていくでしょう。

より柔軟に働く環境を職場が提供すれば、このコロナ禍でも女性スタッフのリテンションが高められます。マネジャーやリーダーは「労働時間」ではなく「生み出された成果」にフォーカスすべきです。従業員に家族の面倒をみるフレキシビリティを提供するとともに、この「成果」に集中することで、組織が成長していけるでしょう。

3. 家庭で平等なパートナーシップを築く

ここ数十年の間に、男女が家庭内でより対等なパートナーシップを築くようになり、文化的に大きな変化があったことは確かです。これは喜ばしいことではありますが、パンデミックによってもたらされた経済格差からも明らかなように、まだまだやるべきことがあります。様々な国の研究で、働く女性が依然として不均衡な量の家事や育児を担い続けていることが示されています。今こそ、パートナーが参加し、家庭でのパートナーシップを深めるときです。交代で、夕食を作り、掃除をし、あるいは子供の宿題に付き合ってください。女性の家庭でのプレッシャーを軽減させることは、女性のキャリアに余裕を生みます。これは全員にとって有益です。

4. 女性の励みになるようなコミュニティを作る

今は、これまで以上に、女性が職場で互いに支え合い、高め合うべき時であり、機会でもあります。ビジネス場面でも、女性同士で意見やアイデアを聞くことができる空間を作りましょう。お互いに励まし合いながら前へ進み、負担が重すぎたり組織文化が十分に進んでいないと感じたときには、思いやりをもって傾聴することができます。自分より年下の女性にメンターを申し出たり、会社で力のある立場の女性にメンターを求めたりしましょう。協力し合うことで力を発揮します。

5. 人材戦略の中に女性を組み込む

つまるところ、パンデミックがもたらす課題や機会に対応できる人材戦略を立案する際には、女性活用を念頭に考えるべきだということです。社員の適性配置に公平なツールを使用することで、以前は考えられなかったような候補者に道を開くことができます。SHLが持つ様々なソリューションは、現状のスキルセットだけでなく、未来のポテンシャルも含めた組織全体の人々のインサイトを提供します。この前向きな考え方は、多様で包括的なリーダー人材を育成する大きな鍵となります。

終わりに

「女性の活躍推進」という言葉は、単に女性自身が努力し邁進するためだけに使われるべきではありません。文中にご紹介した「アライシップ」という言葉が表すように、「女性の活躍推進」には男性の支援や努力が不可欠です。ジェンダーダイバーシティに限らず、様々な種類の多様性を支える際も同様のことが言えます。立場に関わらず、組織や家庭を担う主体者として、このコラムが自身の意識や行動を前向きに振り返るヒントになれば幸いです。 採用選考においてほとんどの企業が取り入れている面接手法。広く知れ渡る一般的な手法のため、十分な経験や知識のない人も安易に面接官として動員されるケースもあります。会社が掲げる採用要件を満たすか否かを判断する重要な選抜手法である面接を担う面接官には、本来、十分な事前準備や訓練が必要です。今回のコラムでは、客観面接における基礎知識をお伝えします。

客観面接とは

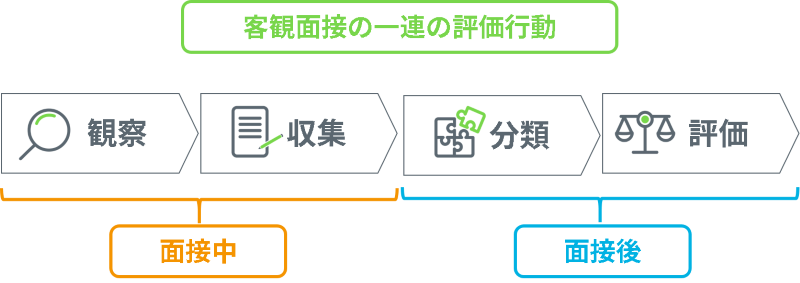

客観面接は、評価項目とそのレベルを定義した上で、評価軸に照らし合わせながら行う面接手法です。面接官の感覚的な判断ではなく、面接時に収集された証拠によって評価がなされます。よって、評価目線が統一されるため、面接官ごとに大幅に評価が異なることは発生しづらい手法です。対して主観面接は、面接官の主観的判断、いわば好き嫌いによって評価が決まる面接手法です。同じ応募者でも面接官Aでは合格、面接官Bでは不合格ということが往々にして起こります。客観面接を実現するためには、面接官が観察→収集→分類→評価という手順で評価を行うことが重要です。まずは面接での受け答えをよく観察し、評価情報となる証拠を収集していきます。面接時間に行うのはここまでです。面接終了後、集めた情報を評価項目に照らし合わせて分類し、最終的に評価レベルを判断します。数十分の面接時間の中で評価まで下してしまう面接官も多いですが、客観面接では評価に足る情報収集までが面接時間に行うべきことです。

客観面接のための質問ヒント

客観面接を行うためには、適切な情報を引き出すために効果的に質問をしていく必要があります。以下のような質問が有効です。・オープン・クエスチョン

「はい」か「いいえ」、もしくは一言答えるだけでは終わらない質問のことです。多くは5W1H(誰が、何を、いつ‥など)を尋ねることで様々な話題を引き出せます。

・掘り下げる質問

1つの話題についてより深い情報を求める質問です。具体的な情報を引き出し、詳細を明らかにするために重要です。「〇〇についてもう少し詳しく話してください」などの拡大する質問、「チームでのあなたの具体的な責任は何だったのですか?」などの明確化する質問などがあります。

面接官のバイアス

面接官が評価をする際、陥りやすいバイアスについて述べます。・第一印象

最初の印象で応募者を判断してしまうバイアスです。面接は最初の4分で評価を下しやすい、という研究結果もあります。面接の冒頭に笑顔でハキハキと自己紹介をした応募者の印象から、能力評価や総合評価を高くつけてしまう例などが挙げられます。

・ハロー効果

ある優れた1つの特性や行動が見られたとき、その判断や評価を他の特性や行動にも一般化することを指します。例えば、応募者がある研究によって表彰された経験があった場合、その他の活動も秀でていると評価してしまうなどです。

・ステレオタイプ

特定のイメージを抱くグループに属する応募者に対して、実際の特性や行動を十分に確認せずに、イメージから評価を下して評定を歪めてしまう現象です。例えば、応募者が体育会系の部活に所属していたことから「スポーツを一生懸命やっていたので、粘り強くストレスに強い」と判断するなどです。

客観面接のために採用担当者が準備できること

客観面接は面接官の力量に左右されますが、事務局である採用担当者が面接の精度向上に貢献できるのは以下3点です。1.面接官の選抜

客観面接には技術が必要です。そのため面接官にも適性が存在します。思い込みの強い人、応募者の言うことをなんでも鵜呑みにしてしまう人などは、フラットに情報を収集して評価を行うことが難しいため、客観面接にはあまり向いていません。模擬面接などをして事前にチェックをしてみてください。面接経験者の場合は、過去の評価結果などを振り返り、極端な傾向がないか確認することをおすすめします。

2.面接評価シートの整備

評価シートには、面接の評価項目、定義、レベルなどの指標を明示し、主観的な評価が入りづらい設計にします。評価結果のみを残すようなシートではなく、メモ欄などを設けてその根拠を残せるようにすることが望ましいです。

3.面接官の教育

面接官には、事前に面接に関する必要な情報(面接官として望ましい態度、聞いてはいけない質問、面接の具体的な目的、評価項目、評価シートの記入方法など)を説明します。業務で忙しい面接官への配慮から、資料やマニュアルを用意して事前配布のみとする企業も多いですが、客観面接を理解しその技術を習得するためには事前トレーニングが必要となります。上記のような説明だけでなく、模範となる面接映像を視聴したり、模擬面接を行って実際に体験したりすることで、客観面接のポイントや自身の面接官としての傾向などへの理解が深まります。最近ではオンラインで研修を実施する企業も増えており、効果的・効率的な面接官トレーニングを実施することが可能です。

おわりに

誰でもできると思いがちの面接ですが、客観面接では今回述べたような基本的な知識や技術が必要です。当社では企業の客観面接の支援を数多く手掛けています。特に、多くの企業で実施している面接官トレーニングについて、ご興味のある方はこちらからぜひ資料をダウンロードしてください。 前編では、人材要件定義の際によく用いられるデータ分析手法について解説しました。今回はデータ分析を用いて要件定義を行う際、よくある課題について解説します。

データ分析のよくある課題

高業績者をどのように定義すればよいかわからない前編でもお伝えしたとおり、職務によって「高業績者」の定義は異なります。営業職のように成果が数値化しやすい業務では、業績評価の他、売上数字、新規顧客獲得数、顧客維持率などの情報から、当該職種のパフォーマンスを端的に表す指標を採用すべきです。数字で成果が見えづらい職種は、業績評価を用いるのが一般的です。評価そのものに内在する根本的な課題となりますが、人(上司)による主観的な判断が評価に大きな影響を与えている場合、アセスメントデータとの関連性が見えづらくなる可能性があります。どの評価を用いる場合であっても、単年での成果ではなく、複数年の成果を踏まえて高業績者を定義したほうがよいでしょう。

対象人数が少ない

母集団全員に対して分析が行えない場合、十分なサンプル数を取得することで結果の誤差の幅を縮めることができます。人材要件定義を目的としたデータ分析では、一般的に1グループ100名以上のデータがあると理想的です。難しい場合、最低30名以上の人数を目安にするとよいでしょう。取得できるサンプル数にあわせて、より適切な手法を選択してください。また結果の解釈の際はサンプル数を考慮してください。

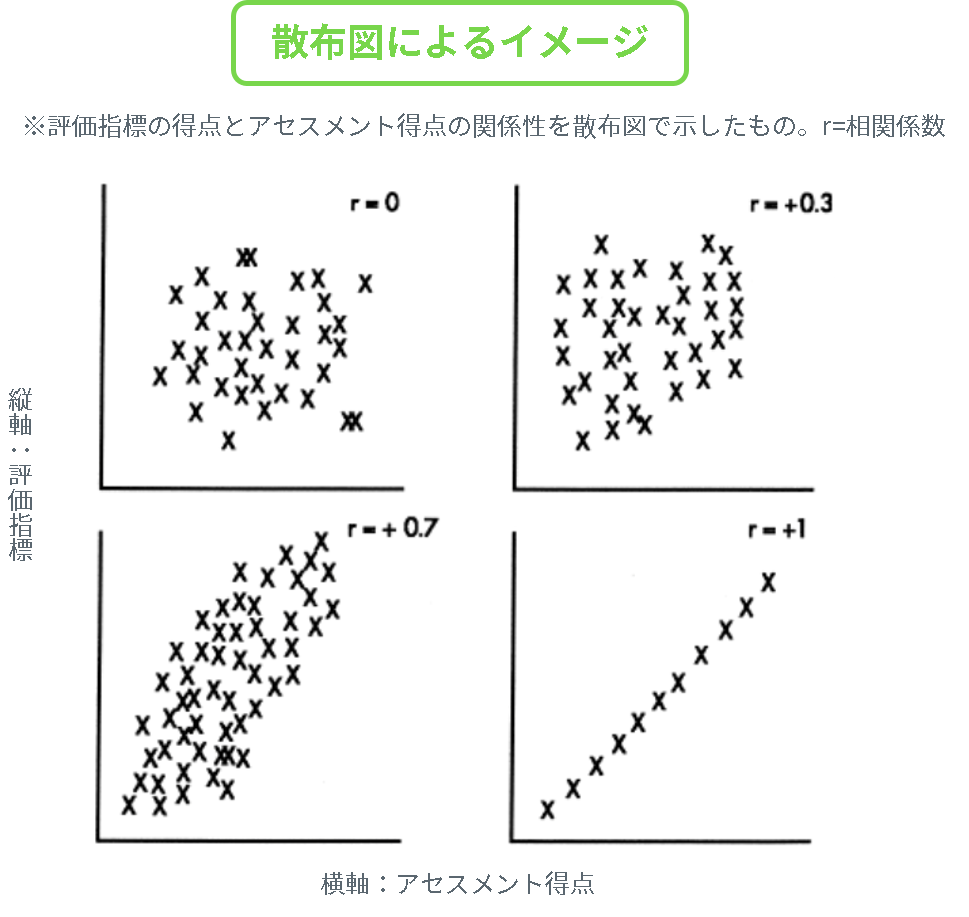

相関係数が低い

物理など自然科学分野では、2つの変数間で絶対値が1に近い相関係数を得ることも稀ではありません。しかし、テスト分析などの社会科学分野で扱う変数にはより多くの誤差が含まれます。心理学で相関係数の値を判断する際、おおよその目安は次のとおりです。 相関係数の絶対値が 0 ~0.2 ほとんど相関がない 0.2~0.4 やや相関がある 0.4~0.7 かなり相関がある 0.7~1.0 強い相関がある

採用時のアセスメントデータを用いるべきか?改めて社員に受検してもらうべきか?

採用基準作成のために人材要件定義を行うことが多くあります。すでに採用選考でアセスメントを実施している場合、社員の入社時のアセスメントデータを使うことも多いです。一方で、入社時点(さらに言えば就職活動時点)のアセスメントデータはすでに何年も前のデータであり、それを使用することに抵抗を感じるというご相談を受けることもあります。 ある企業では、現職者が新たに受検したデータとその対象者の入社時のデータをそれぞれ分析しました。その結果、採用時に「ヴァイタリティ」が高く、現在「統率力」が高い集団が高業績者集団であることが分かりました。採用時には「ヴァイタリティ」が高いという自己認識を持ち、現時点で統率力に自信を持つ集団だったわけです。 採用時のデータ分析=入社時点で持っていてほしい能力、現在のデータ分析=現時点で職務に影響を与える能力(言い換えれば発揮できていない人の能力開発ポイント)を明らかにできると考えられます。採用時のデータを用いることで、入社後活躍する「成長の種」を見つけることができ、現在のデータを用いることで「パフォーマンスに必要な能力」が分かるといえます。

おわりに

当社ではユーザー向けに無料の分析ツールを公開しており、お手元のアセスメントデータを身近に分析できる環境を提供しています。データ分析は数値で統計的な結果が出るため、一見分かりやすく感じますが、必ず結果の解釈が必要です。分析手法や手順だけでなく、結果の解釈についても多くの経験と知見を持つ当社コンサルタントにぜひご相談ください。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。前回のコラムでは、インタビュー手法を用いた基準作成について解説しました。今回はデータ分析を用いた要件定義について取り上げます。前編では、人材要件定義の際によく用いられる分析手法をご紹介します。

人材要件定義とは

前回のコラムのおさらいとなりますが、人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、人材要件定義を数多く手掛けており、毎年100件を超えるアセスメントデータを用いた基準作成支援を行っています。前回ご紹介したインタビュー手法と比較して、アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。

準備するデータ

知的能力やパーソナリティ検査などのアセスメントデータと業務におけるパフォーマンスの関係性を分析することで、職務遂行につながる優れた行動群や必要な能力を定義することができます。よって、この「パフォーマンス」を評価する指標が必要となります。評価指標は、業績評価、営業の売上数字、行動評価など、職務や組織によって異なります。ここで用いる評価指標は分析結果自体の妥当性にも関わるため、その職務を果たすために必要な指標とは何か、それをいかに客観的かつ定量的に測定するか、がとても重要です。言い換えれば、各職務におけるKPIを明確化しておくことが要件定義を行う絶対条件であるといえます。データ分析でよく用いられる手法

要件定義を行う際によく用いられる手法をご紹介します。ここでは詳細の計算方法などは割愛し、あくまでも手法の概念をお伝えします。1. 相関分析

2つの変数間の関係に関する統計です。関係性の強さは相関係数と呼ばれる数値で表されます。相関係数は-1から1の間におさまり、記号がプラスの場合は正相関(一方が高ければ高いほど他方も高い)、マイナスの場合は負相関(一方が高ければ高いほど他方は低い)を意味します。さらに絶対値が大きいほど強い関係があります。アセスメントの各項目と評価指標の関係性を数値で端的に示すことができます。

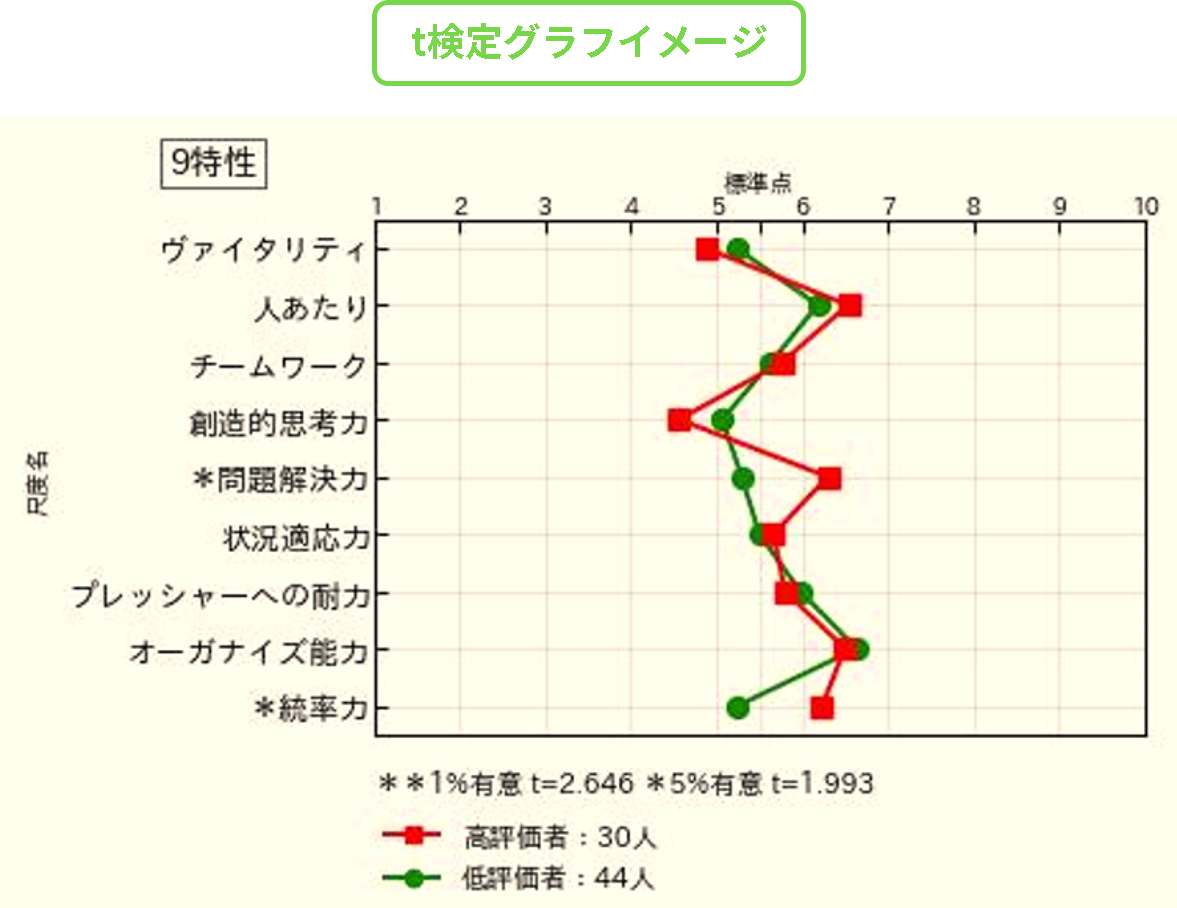

2. t検定

2つの互いに独立する母集団から抽出したサンプル集団の平均の差から、2つの母集団の平均に統計的に意味のある差があるかを分析します。例えば、母集団=社内すべての高業績群と要努力者群とした場合、サンプル集団=実際にアセスメントデータを持っている一部の高業績群と要努力者群を分析して、有意差のある項目から高業績群の特徴を調査します。相関分析と異なり、集団の平均値が分かるため、特定の能力が「全体的に皆高いが、より高い必要がある」、「全体的に皆低いが、あまり低すぎないほうがパフォーマンスがよい」といった解釈が可能となります。

3.重回帰分析

ある変数(例:予測したい評価指標)を、複数の説明変数の値(アセスメントデータ)の一次式で予測する手法です。重回帰分析で得られた式にアセスメントデータを当てはめることで、当該業務の未経験者でも評価予測が可能になります。予測される評価指標が1つの尺度で表されるため、選抜場面の序列化に向いています。

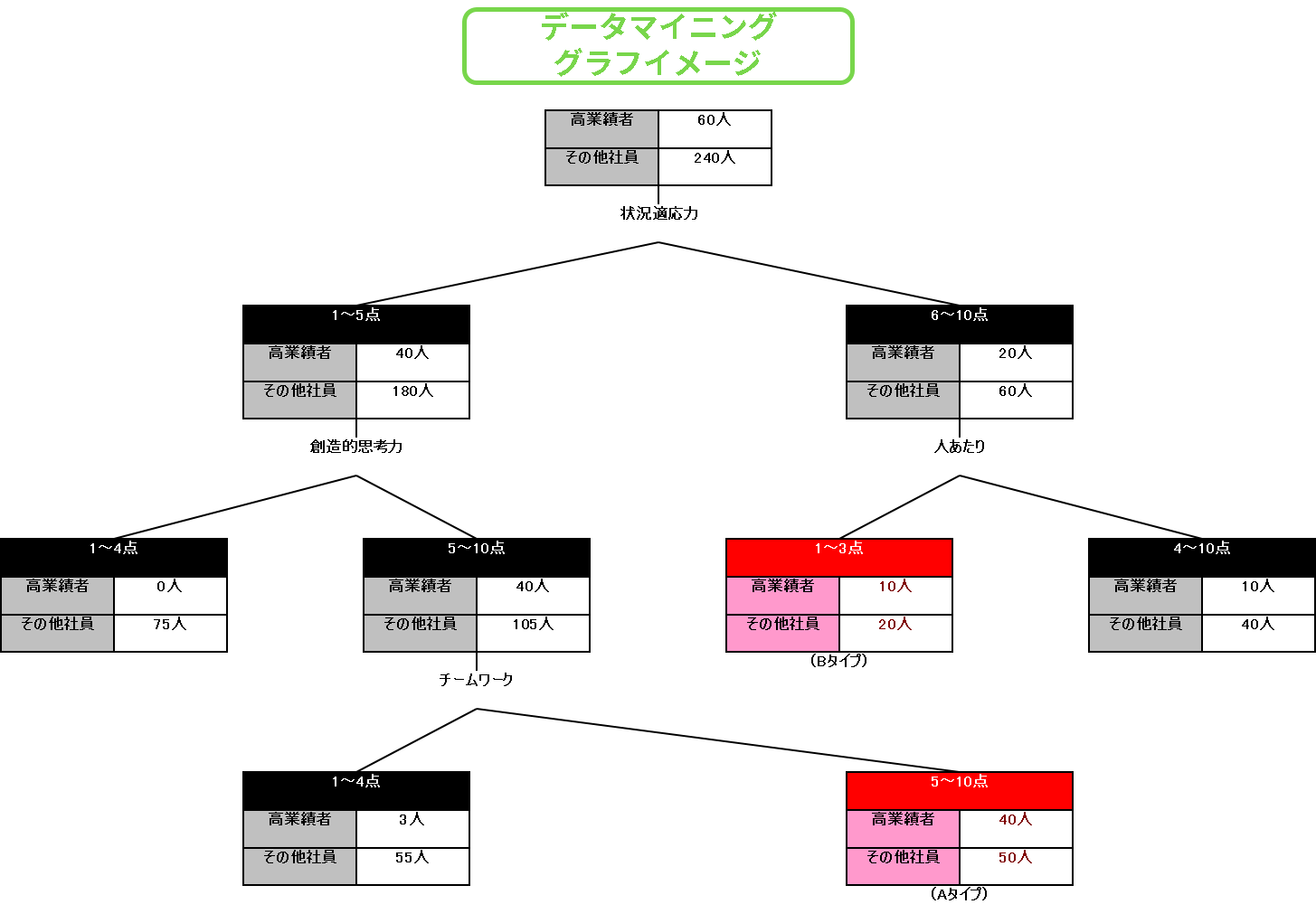

4.データマイニング

もともとはマーケティングの分野で発達した手法で、大量に集積されたデータを採掘(マイニング)して、宝物(情報、知識、仮説など)を見つける手法の総称です。当社では、データマイニングの中で「決定木(Decision Tree)」と呼ばれる手法をアセスメントデータの分析に活用しています。ターゲットとなる集団(例:高業績群)が、その他集団と比較してどのアセスメントの尺度のどの得点域により多く含まれるか、全データの全組み合わせにあたって、帰納的に発見するものです。対象人数が比較的少ない場合でもこの手法を用いることができる点、パフォーマンスに関わるアセスメントの尺度だけでなく、得点域まで示唆することができる点が特徴です。また、場合によっては複数のパターンが抽出されることもあります。

次回後編は、データ分析による人材要件定義のよくある課題について解説します。 選抜、任用、配置、能力開発などの様々な人事施策において、根本となる適切な基準が必要です。今回は、インタビュー手法を用いた基準作成について解説します。

人材要件定義とは

人事施策に関わる基準作成を人材要件定義、またはコンピテンシーモデリングと呼びます。コンピテンシーとは優れた職務遂行につながる行動群です。各職種、階層に求められるコンピテンシーを整理することで、人事施策における様々な判断を適切かつ合理的に行えます。当社では、アセスメントを用いた統計分析とインタビューによる人材要件定義を数多く行っています。アセスメントによる統計分析は、全社員など大規模な集団を対象に簡便に調査が行える点、数値化や統計分析による客観性がメリットです。他方、インタビューは、自社の業務に沿ったオリジナルコンピテンシーの作成や、将来必要とされる人材像の加味など、柔軟性の高さがメリットとしてあげられます。

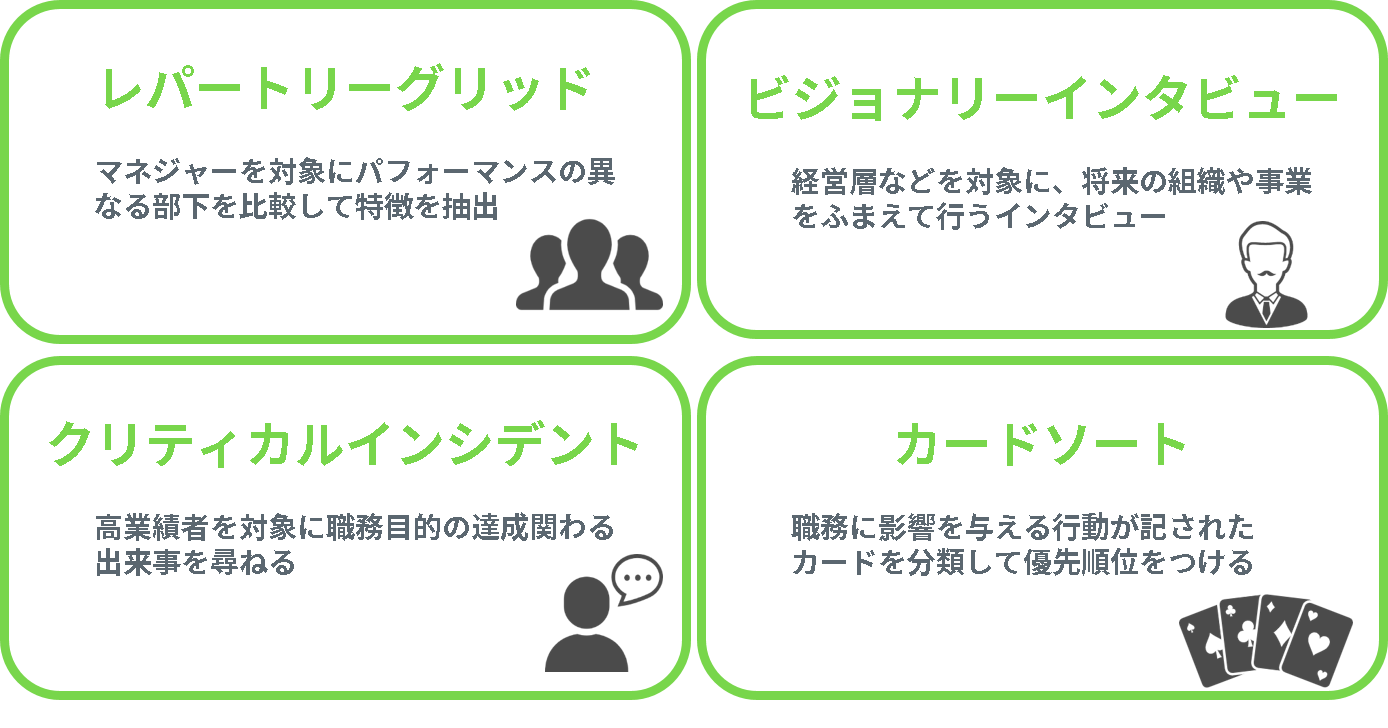

インタビューの4つの技法

インタビューの代表的な4つの技法をご紹介します。1.レパートリーグリッド

対象職務の優秀な人とそうでない人を分ける特性を明らかにします。インタビューは、高業績者・低業績者をともによく知っており、比較できる立場にいるマネジャーに対して行います。現職者同士を比較し、その違いを説明してもらいます。このステップを繰り返し様々な組み合わせで比較することで、優れた職務遂行に必要と考えられる特徴を引き出します。

2.ビジョナリーインタビュー

社長やボードメンバーを対象に行うインタビュー手法です。未来の事業戦略やミッションを聞きながら、組織内にいる人たちに求められる行動を整理します。組織の将来の方向性などの情報を収集することで、経営環境の変化を考慮した基準作成が可能です。

3.クリティカルインシデント

ハイパフォーマーを対象に職務目的の達成に関わる重要な出来事について尋ねるインタビューです。日常的な業務ではなく、あまり起こらないが非常に重要な出来事が対象になります。職務目標の達成に関わる行動を詳しく掘り下げることで、必要とされる要件を明らかにします。個々に異なる出来事を深掘りすると職務が浮き彫りになってきますが、対話の中の手がかりや仮説を臨機応変に追う柔軟性と高いインタビュースキルが求められます。

4.カードソート

この技法は、職務遂行に影響を及ぼす行動が網羅的に記されたカード(「コンピテンシーカード」)を用います。このカードを使って、対象職務における成功に「必要不可欠」/「望ましい」/「あまり関係しない」/「全く関係しない」か、いずれかに分類します。この技法のメリットは、比較的単純かつ簡便に実施できる点です。インタビューされる人もカード化されているコンピテンシーの優先順位をつけるだけで、様々な行動概念を自ら表現する必要がありません。

コンピテンシー作成のポイント

コンピテンシーの作成にはいくつか重要なポイントがありますが、中でも失敗しやすい重要点を2つお伝えします。- 行動指標として落とし込まれていること

- 測定可能なこと

人材要件は定義そのものが目的ではありません。基準として様々な判断が行えるよう、具体的な行動に紐づいたコンピテンシーであること、それを評価できるような仕組みをあわせて設けることが重要です。

当社では、人材要件定義サービスやそれを自社で実施するための研修プログラムを提供しています。インタビューを用いた要件定義に興味のある方はダウンロード資料をご覧ください。また、人材要件サービスに関する詳細はこちらをご覧ください。 ビジネスにも大きなインパクトを与えるデジタライゼーションは、世界的なパンデミックによって、私たちの想像を超えたスピードで加速しています。企業の競争力の源泉となるデジタル技術の革新とそれを活用した新たな事業・サービス創出のため、社内外からDX人材を獲得すべく、多くの企業が人材発掘や評価に試行錯誤しています。

テクノロジーの領域において、必要とされるテクニカルスキルの評価はとても重要ですが、それだけでは不十分です。今回は、テクニカルスキルとは異なる、DX人材のコンピテンシーについて取り上げます。

テクニカルスキル以外の能力がなぜ必要か?

他のどの職種でもそうであるように、専門的な知識、スキルや経験だけで高いパフォーマンスは約束されません。様々な人と協働して意思疎通をはかり新たなアイデアを発想しながら、共にプロジェクトを成功へ導く必要があるからです。高度なテクニカルスキルを持っていても、これらの能力がなければうまくいきません。Gartnerの Top Priorities for IT: Leadership Vision for 2021のレポートにもテクニカルスキルではなくコンピテンシーがより重要視されていると言及されています。理由は次の通りです。

1.スキルは教育可能だが、人柄はそうではない

新たなスキルを教えることは可能だが、その人自身を変えることは難しい。テクニカルスキルや経験を軽視するわけではありませんが、ビジョンやパーソナリティが組織に適合している人をすぐに候補者から外すことは避けてください。多くのテクニカルスキルは業務を通して獲得可能であると考えられます。

2.誤った人材採用はコストが高くつく

適切な人を採用しなかった場合、チームだけでなく組織全体に大きな影響が出ます。この損失を少なく見積もるべきではありません。高度なスキルを持っていても、チームになじめず、変化にも適応できずに意欲を失ってしまったら、パフォーマンスはあがりません。

3.全体的なフィット感がパフォーマンスと生産性を高める

候補者のパーソナリティ、意欲、経験、スキルが役割にフィットした場合、その仕事への満足度があがります。ひいては、その人のコミットメントと生産性が高まることにつながります。

テクニカルスキルとは異なる、重要なコンピテンシー

DX人材に必要なコンピテンシーをお伝えします。1.質の高い業務を行う: 扱っている技術や組織の品質保証の機能に関わらず、重要なことです。

2.良好な関係を構築する:プロジェクトは一人で動かすわけではありません。様々なステークホルダーを巻き込み、時に傾聴し、信頼関係を築いてプロジェクトのゴールへ導く必要があります。

3.批判的に物事を捉える:様々な観点で問題を吟味し、異なる考えを論理的につなぐ能力です。

4.時間を効率的に使う:どの仕事でも、一定の期間の中で成果をあげることが求められます。何をどのように優先順位付けし、いかに効率的に作業を行うかが重要です。

5.変化に適応する:何事もスムーズにいくわけではありません。変化にすばやく落ち着いて適応する能力が不可欠です。

6.新しいアイデアを発想する:時としてプロジェクトが暗礁に乗り上げることもあります。独創的に物事を考え、創造的な解決策を実行できる人は価値があります。

7.すばやく決断する:時として、リスクのある判断をすばやく行う必要があります。

8.情報を分析する:顧客、上司、データ、競合などあらゆるところから様々な情報が入ってきます。どの情報に注目し、取り上げ、対処していくかが重要です。

9.すばやく学ぶ:高度なパフォーマンスをあげる組織は常に変化します。新たなテクノロジー、働き方、技法を取り入れて適応させる必要があるため、継続的な学習が求められます。

10.目標達成に努める:確固たる努力で、要求される目標(あるいはそれ以上)を達成する能力です。

最後にDX人材の評価におけるヒントをご紹介します。

・測定すべき要件を整理すること:

求められることは様々ありますが、目的やポジションの役割に照らし合わせて、求められる要件とそのレベルを明確にしましょう。

・テクニカルスキルのアセスメントと、それ以外のアセスメントを組み合わせること:

コーディングテストなどのテクニカルスキルアセスメントとともに、様々なアセスメントを組み合わせることでより適切な評価が可能です。シミュレーション演習などの行動評価やパーソナリティ検査、業務に関わるアセスメントを併せて取り入れるとよいでしょう。

・様々なアセスメントを実施できるプラットフォームを選択すること:

1社のベンダーで複数のアセスメントを実施することで、コストカットや効率化が期待できます。データの比較も容易です。1つのプラットフォームに集約することがよりよい人材採用につながります。

おわりに

DX人材は、テクニカルスキルの確認だけでなく、様々なアセスメント手法を組み合わせることで、高いパフォーマンスを発揮し、組織にフィットする人材を見極めることが可能です。当社ではコンピテンシーを評価・予測する様々なアセスメント手法が存在します。詳細の資料はこちらからダウンロードしてください。ご相談がありましたらぜひ当社までお問い合わせください。※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。 この時期、多くの日本の組織が新入社員を迎え、人事異動が大規模に行われます。新たなチームで上司、部下、同僚と仕事を始める人も多い時節柄、今回は人との「相性」をパーソナリティの観点で考察します。

相性の正体とは?

広辞苑で「相性」という言葉を調べると「共に何かをする時、自分にとってやりやすいかどうかの相手方の性質」とあります。当社創業社長・清水佑三は「相性の正体は、価値意識と知能タイプの一致である」と述べています。価値意識=何を大事にするかの優先順位、知能タイプ=特定の能力のレベル、の2つが合うと人は相性がよいと感じるとのこと。「相手方の性質」をどう捉えるかが相性の正体を知る鍵である一方、人の性質を表す概念は多様かつ複合的なため、一言で表すことは極めて困難です。ここでは、状況を「仕事場面」、性質を「パーソナリティ」に限定して解説していきます。

仕事における人間関係の相性の良さ

仕事で関わる人との相性をどう判断するかは、関係性や業務の目的によって異なります。日本エス・エイチ・エルでは2つの観点で相性を判断します。1つは、関係性や立場を限定せずに広く、「信頼関係の築き方(コミュニケーションスタイル)」をパーソナリティから予測するものです。これは、単純に似た者同士であるほど、関係構築がスムーズに進みます。つまり、同じスタイルだと相性がよい、と判断されます。もう1つは、リーダーとメンバーという影響力が作用する場面に限定して、それぞれのスタイルをパーソナリティから予測します。これは、似たタイプ=相性がよいとは判断せず、相互補完的な役割の組み合わせが重要です。つまり、同じタイプではないが相性のよい組み合わせが存在するということです。①コミュニケーションスタイルが同じ人とは相性がよい

コミュニケーションスタイルは大別すると次の3つに分かれます。それぞれ同じスタイルの人とはスムーズに関係構築ができます。

人間関係重視型:人間関係を親密にすることで人に対して影響力を働かせるタイプ

パワー型:努力や意欲を通して人に対して影響力を働かせるタイプ

プロセス型:話の内容や手順の適切さによって人に対して影響力を働かせるタイプ

同僚同士、新入社員とメンター、あるいは営業担当と顧客の関係性など、幅広く人との相性を予測する際に効果的です。

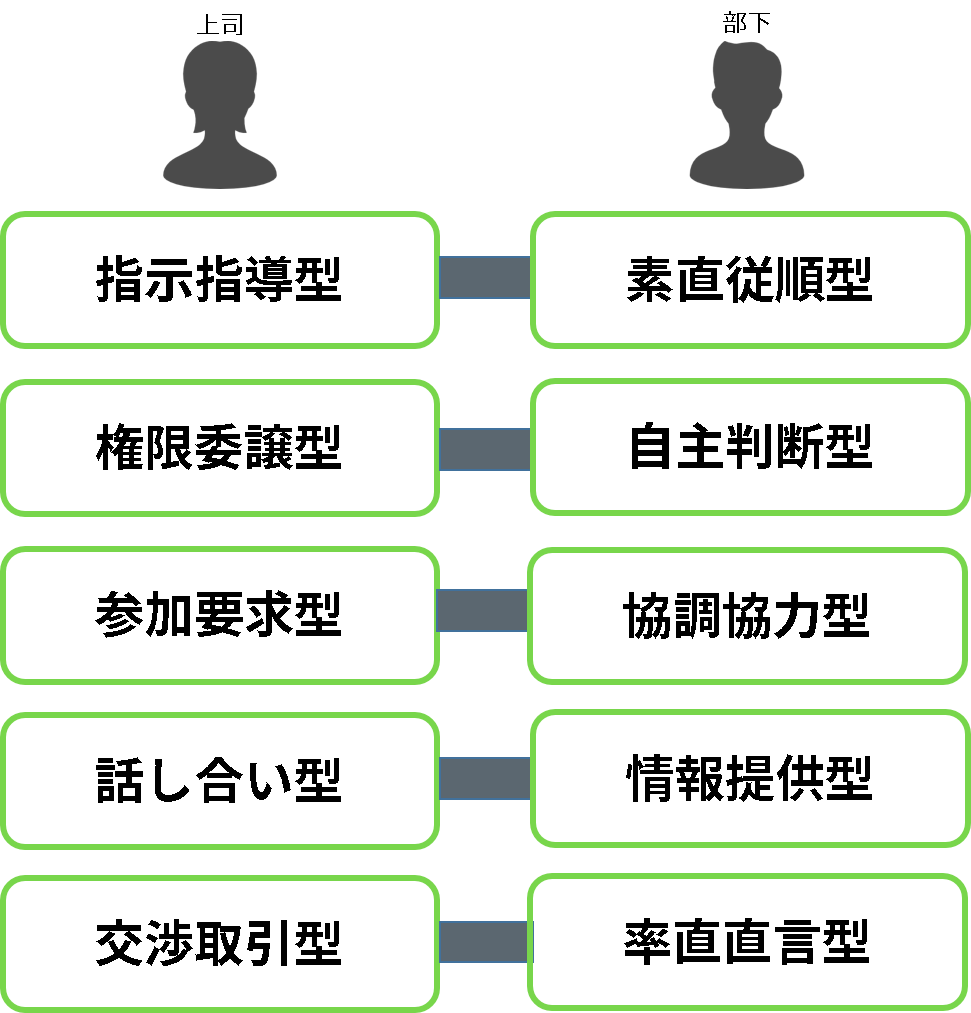

②上司のスタイルと部下のスタイルが相互補完的であると相性がよい

リーダー(上司)とメンバー(部下)という特定の役割を担った時の、それぞれのスタイルの組み合わせを見ます。以下のとおり5つの組み合わせが存在します。

「指示指導型」の上司は、何をどうするか細かい部分まで計画してスケジュールを部下に指示し、チェックします。相性の良い部下は、「素直従順型」で、批判的でなく、上司の指示に従い、強い意見を持たないタイプです。両者のパーソナリティは異なりますが、上司部下の関係では相性がよいと判断されます。また、この5つのタイプは、相性の悪い組み合わせも存在します。例えば、「指示指導型」の上司は、自分のやり方でやろうとする「自主判断型」の部下とは適合しづらいです。

おわりに

今回は二者間の関係性に注目して解説しましたが、組織はチームで動いており、複数のチーム/プロジェクトメンバー間の相性も重要です。複数人の相性を予測できればチームの生産性向上につながりますが、残念ながら、現時点ではチームパフォーマンスを精度高く予測するモデルが確立されていません。今後、研究を深めていく必要がありそうです。なお、今回ご紹介したコミュニケーションスタイル、上司部下タイプは当社パーソナリティ検査OPQから予測可能です。ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてください。 先日のコラム「今求められる変革型リーダー」で、変革型リーダーについて定義やコンピテンシーをご紹介いたしました。今回は、この困難な時代に変革を起こすリーダーになるためのヒントをご紹介します。

困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ

現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。

- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること

- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること

- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること

困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる

アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。

変革型リーダーになるための3つの方法

これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。

- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!

- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。

新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。

※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。