もはやどうすることもできない新卒母集団の減少

新卒の母集団が減って採用の目標に届かない――。近ごろ、人事担当者様からこうしたご相談を受ける機会が多くなってきました。 マイナビが発表した『2025年卒企業新卒採用活動調査』によると、約7割の企業が25卒の課題として「母集団の不足」を挙げています。1母集団の不足を引き起こしている要因は2つあります。1つは人口の減少、もう1つは学生の活動の変化です。国内の人口は急激なペースで減少しつづけています。例えば、22歳の人口は、1995年には204万人でしたが、2023年には127万人とおよそ6割程度に減っています。2また、学生の就職活動の在り方も変わってきています。『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』によれば、今から10年前、14卒の累計エントリー社数は平均74.2社でしたが、直近24卒はそのわずか5分の1の13.6社にまで減少しています。3学生の意識の変化や、新卒市場の売り手化、選考の早期化などが関係していると考えられます。

母集団の減少は今日ほとんどの企業が直面している課題です。加えて、この問題は当事者だけではどうすることもできない社会的な背景を伴っています。今回のコラムは、今ある母集団を前提に、採用フロー全体の現状を分析して改善余地をみつける方法について述べます。

歩留まり率にフォーカスした現状分析

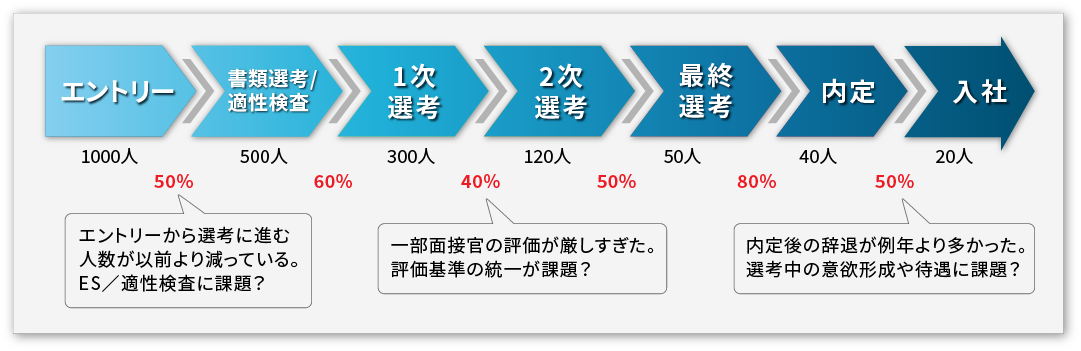

比較的簡便なアプローチとして、「歩留まり率」にフォーカスした現状分析についてご紹介します。ここで言う歩留まり率とは、選考フローの中で、次の選考ステップに進んだ学生の割合のことを指します。例えば、1000人のエントリーがあり、次のステップである書類選考に進んだ人数が500人だった場合、歩留まり率は50%となります。

選考とは人材を選抜するプロセスですので、入社に向かって母集団の数が減少することは正常なことです。しかし、想定に反して減ってしまっているステップがあるとすれば、何らかの改善余地があると考えられます。

- 歩留まり率の確認

まずは選考ステップごとの離脱状況を確認するため、各ステップの人数と歩留まり率を確認します。可能であれば直近数カ年分の歩留まり率を算出し、経年差を確認するのも有効です。

歩留まり率の良し悪しは、自社で想定した数値とどの程度乖離があるか、という観点でまずは判断します。 - 原因の特定

歩留まり率を算出したら、その数値をもとに仮説を立て、改善余地を検討します。他社の動向などコントロールできない要因もあるため、自社でできることに焦点をあてます。以下が一例です。

ステップごとの人数と歩留まり率の調査例

面接で離脱が多い場合

面接に参加して辞退した学生からフィードバックを得ることが理想的です。面接官の態度や面接の雰囲気など、学生が感じたままの感想を聞き出せれば、改善を図るうえでとても良いフィードバックとなります。ただし、選考を辞退する学生から多くの回答を得ることはあまり期待できませんので、併せて自社の面接官からもフィードバックを収集します。面接官が記入した面接評価シートや申し送り事項などの情報から改善点の有無を確認します。人事が同席していた場合は、面接の雰囲気や進行についても確認すると良いでしょう。

面接官は評価者であると同時に、会社の顔でもあります。厳密に評価をしようとするあまり、評価が厳しすぎる傾向にあったり、表情や態度から学生の志望意欲を下げてしまっていたとしたら、思わぬ機会損失を招いている可能性があります。

面接の改善には、面接官トレーニングによる技術向上や評価項目の見直しなどを図ることが効果的です。

内定後に辞退が多い場合

ここでもやはり、学生からのフィードバックを得ることが肝です。特に、内定を出した後に辞退した学生については、可能な限り丁寧なヒアリングを実施して情報を得たいところです。内定承諾/辞退を分ける代表的な要素としては、下記のようなものが挙げられます。

- 内定出しのスピード

- 仕事内容、配属先が希望通りか

- 勤務地や働き方が希望通りか

- 給与/福利厚生が魅力的か

- 選考を通じて受けた企業の印象

まずは学生の辞退理由をヒアリングし、課題の特定に努めましょう。また入社予定企業が全く異なる業界や職種であった場合には、自社の仕事内容への理解が形成されなかった可能性もあります。選考以外のタイミングでも積極的に面談機会を増やすなど、自社への理解を深めることで改善が図れる可能性もあります。こちらの意欲形成の工夫や内定者の適性検査フィードバックについてはコラムもご参照ください。

おわりに

8月も後半に差し掛かり、本年度の採用の振り返りを進める一方、採用自体は継続する、という企業も多いようです。従来の採用スキームで目標人数を確保できない場合、新卒採用は相当の長期戦を強いられることになります。採用が長期化することの諸々のコスト面に目を向ければ、どこかで合理化を図らなければならないこともあるかと思います。最近では新卒・中途の採用比率を見直したり、社内人材の活用によって人材不足を解消する試みも聞かれるようになりました。新卒採用に比重を置いた人材獲得戦略は、今後大幅な見直しを迫られるかもしれません。こうした事態に備えるためにも、採用フローの現状分析は有効です。

1. 株式会社マイナビ『2025年卒企業新卒採用活動調査』p.6 図9

2.データは総務省統計局の公表する人口推計のうち、各年10月1日現在人口を参照。

3.株式会社マイナビ『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』p.71図3 昨今は自社採用の振り返りやタレントマネジメントの一環などで、人材データを用いた統計分析を行う企業が増えてきました。分析手法は複数ありますが、中でも2群間の差を調べるt検定は、実施が簡便で活用場面が多い(合格者/不合格者比較や高評価者/低評価者比較など)ためよく使用されています。

統計分析の最大の特徴は、平均値だけでは分からない「有意差(偶然なのか、意味がある結果なのか)」を検証できる点です。しかし、結果が有意かという1点のみを重視してしまうと、その背景にある情報を見逃す可能性があります。

今回は人材データの分析結果を解釈する際に注意すべき点についてご紹介します。

有意水準とは

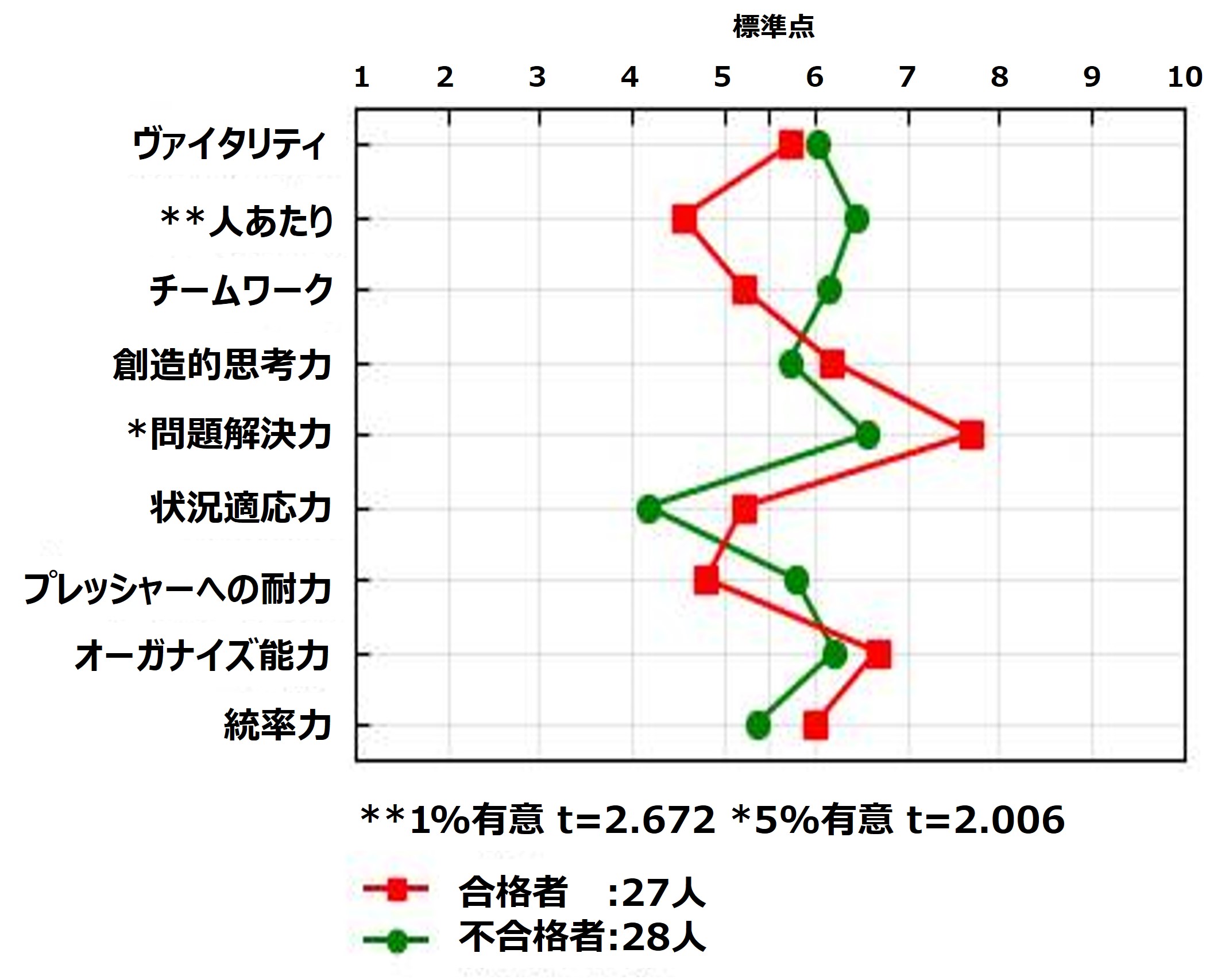

上図はt検定結果をグラフ化したものです。各群の平均値を点で表示し、2群間に有意な差があった場合には、該当する尺度名の横に*(アスタリスク)を1または2個表示させています。

*は有意水準を識別するための記号です。有意水準とは、分析結果が偶然生じたのではなく、意味があるといえる確率のことです。*が1個の場合は「95%以上の確率で偶然ではない、確実な差があること」と解釈します。また*が2個の場合は「99%以上の確率で偶然ではないこと」と解釈します。

このグラフにおいて、2群間の差の大きさは点の開き具合で確認でき、その差がどのくらいの確率で発生するのかは*の数で確認できます。仮に大きな差が開いていても、有意水準に達していない場合は意味がないと解釈します。分析結果を読み解く際には、*がついている尺度を重点的に確認します。

落とし穴1:分析結果は対象人数に左右される

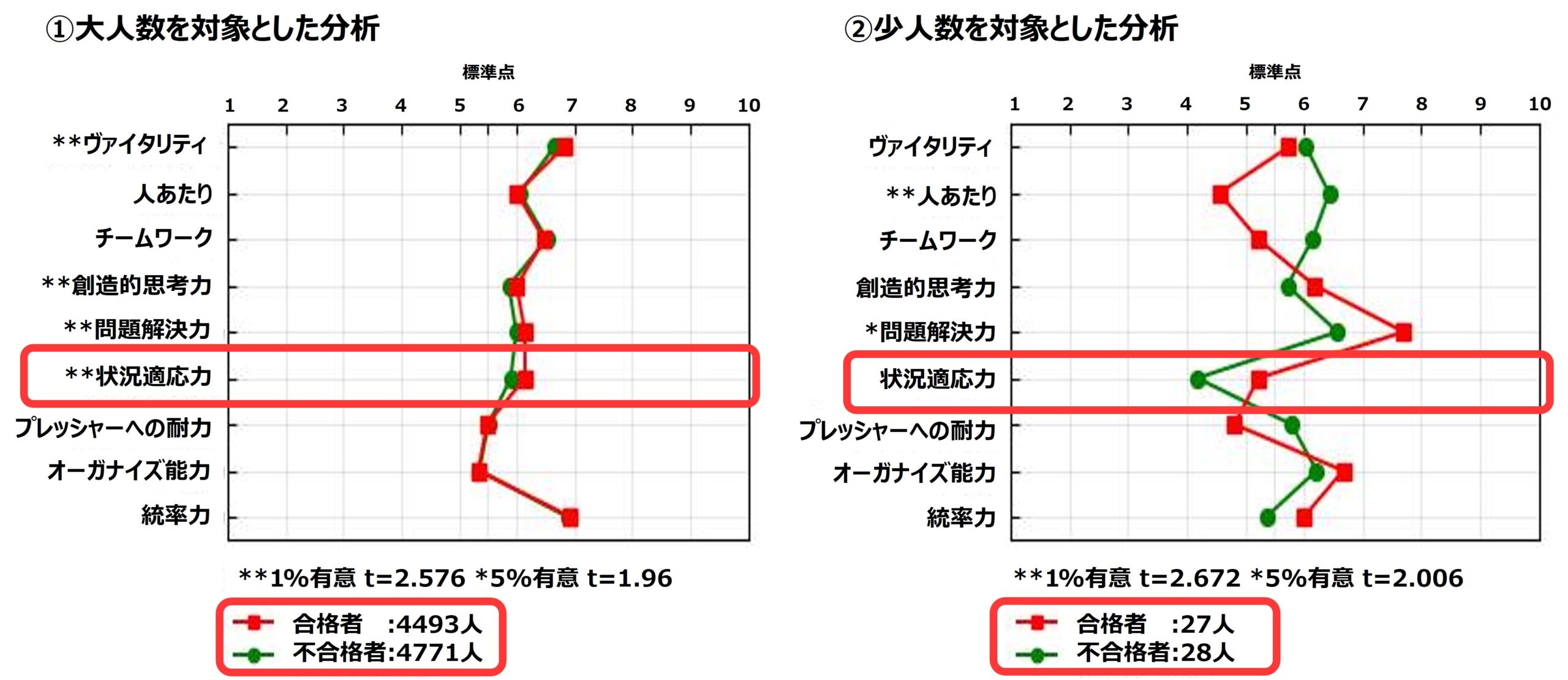

上にある2つのグラフは、どちらも合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。しかし各群の人数が大きく異なっています。

「状況適応力」に注目してください。①大人数のグラフでは、2群間の平均値に大きな差が見られませんでした。しかし、*が2個もついています。一方、②少人数のグラフは平均値の差が①よりも大きいですが、*は1個もついていません。結果、「状況適応力」において、②少人数のグラフは有意差がなく、①大人数のグラフは差こそ小さいものの、99%以上の確率で偶然ではない差が存在していると解釈します。

①のように、対象人数が多い分析を実施した場合、平均値の差が微々たる場合でも結果に*がつくことがあります。このような場合は、*がついていることに加え、平均値差が一定以上開いている尺度、またはその中での得点差が大きい尺度に絞って注目していくことをお勧めします。例えば、各群の人数が1000人以上の場合、平均値の差が1以上開いている尺度に絞って解釈を進めていく、などです。

落とし穴2:選抜された人が対象となる分析では結果が表れにくい

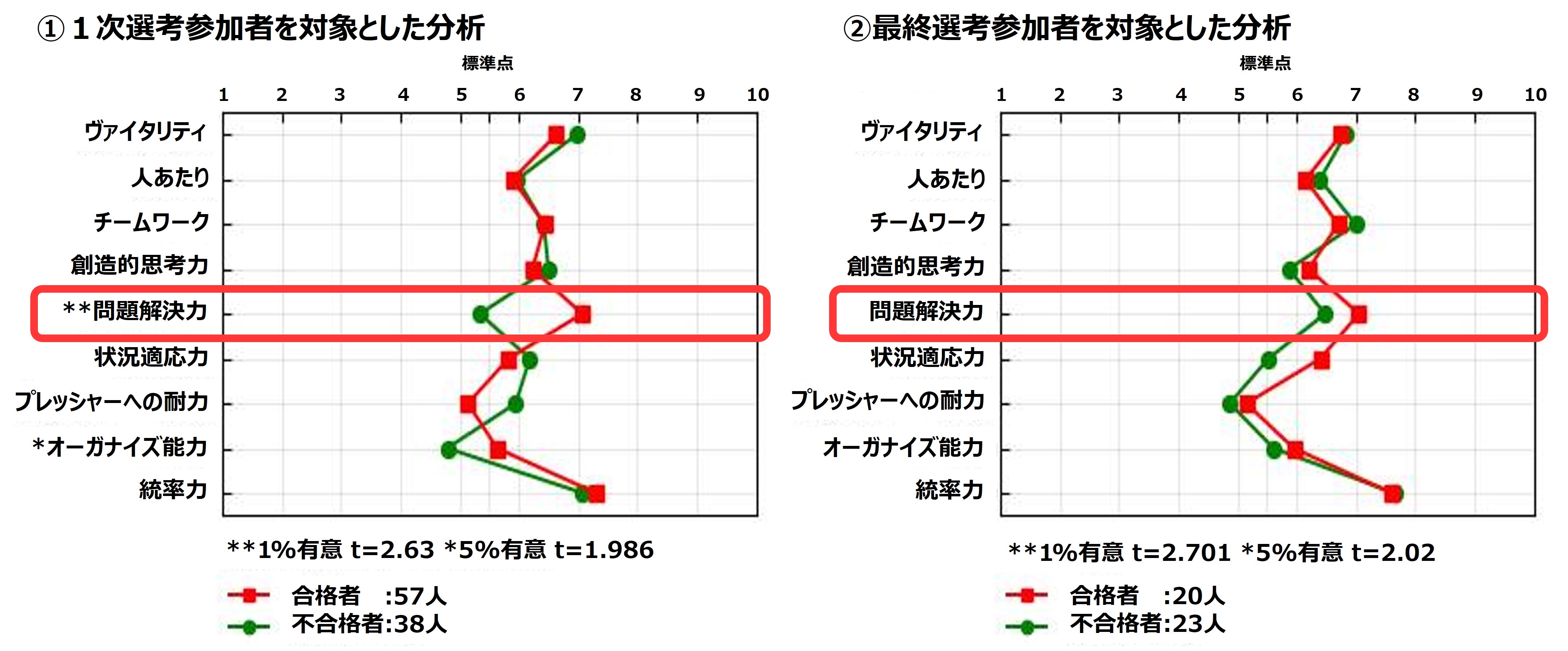

上にある2つのグラフは、各選考段階における合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。

「問題解決力」に注目してください。①1次選考のグラフでは、*が2個ついています。一方で②最終選考のグラフには*が1個もつきませんでした。*の数だけに着目すると、最終選考では「問題解決力」を評価できなかったようにも受け取れます。本当にそうでしょうか?

①のグラフを見ると、1次選考合格者は「問題解決力」が平均7点以上の集団であったことが分かります。一般的な全国平均は5.5点のため、最終選考に参加した時点で「問題解決力」がかなり高い人に絞られていると推測できます。高得点の集団を2群に分けたため、2群間の差が表れにくくなってしまったと言えます。

②最終選考では*がつきませんでしたが、「問題解決力」の平均値は不合格者群よりも合格者群の方が高くなっています。「問題解決力」の評価という観点では、悪くない結果だったと解釈できます。

さいごに

今回取り上げた例のように、対象者が多いゆえにほとんどの尺度に*がついたり、選考が進むにつれて*がつく尺度が減っていったりする、という現象はよく見られます*がついている、ついていないという観点だけでは、その背景にある情報を見逃してしまう可能性があります。平均値の差の度合いや、平均得点などを見ることで、改めて得られる気づきもあるのです。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 ハイポテンシャル人材とは経営幹部の候補者です。役員候補と言い換えることができます。ハイポテンシャル人材はかなり上位層(経営層)を対象とした人材に使われる言葉です。ハイポテンシャル人材と認定された方は複数年かけて行われる経営幹部を育成するためのハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、メンタリング、コーチング、特別なポストへの異動等)に参加し、厳しい評価をクリアして経営幹部に登用されます。本コラムでは、ハイポテンシャル人材を選抜する際に重要な3つの要件について説明します。

ハイポテンシャル人材とは

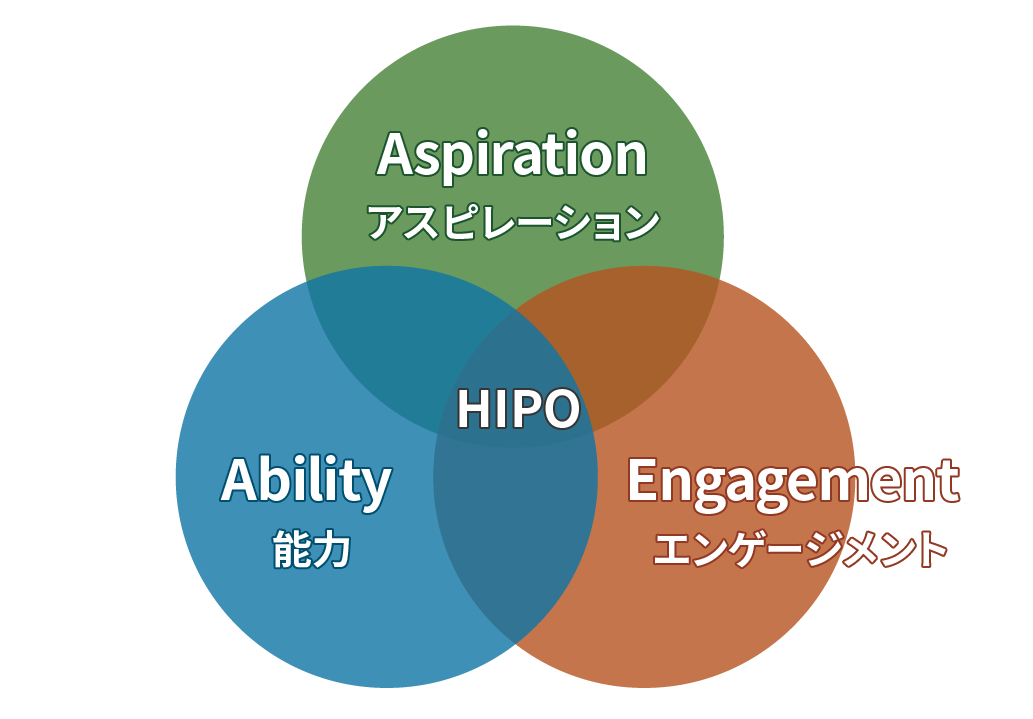

SHLの調査によって経営幹部として成功する人材は共通する3つの要素を持っていることがわかりました。3つの要素は以下の通りです。

組織の上位職に就きたい、重職を担いたいという野心や意欲、上昇志向です。仕事の高い能力を持っていてもアスピレーションが無い場合は昇進したくないと考えます。仮にハイポテンシャル人材プログラムに参加したとしても途中で離脱してしまいます。

経営幹部として成功するための能力です。現在の職務でよい結果を出していても上位職としてよい結果を出せるとは限りません。リーダーとして成功する人材はハイパフォーマーの約15%しかいないことがSHLの調査でわかっています。また、組織での昇進を強く望んでいたとしてもリーダーとしての能力・スキルが弱ければ、経営幹部として高いパフォーマンスを出すことは不可能です。

エンゲージメントは企業や組織に居続けたいと考える愛着心のことです。エンゲージメントが弱い人は仕事、組織、人に対する思いが弱く、退職する可能性が高まります。競合他社からの誘いに乗りやすい傾向があります。

これら3つをすべて持っていて、現在の職務で成功しているハイパフォーマーがハイポテンシャル人材です。

アスピレーションの見分け方

経営幹部として成功している人のアスピレーションを調査すると以下に述べる6つのモチベーションリソースと2つの行動特性がアスピレーションに影響を与えていることがわかりました。モチベーションリソース

モチベーションリソースとはやる気の出方に影響を与える職務の環境や条件を表しています。モチベーションリソース検査MQで測定できます。

忙しいほど仕事のやる気になる。精力的に仕事をすることを好み、時間のプレッシャーがある方が生き生きする。常に活動的で物事をやり遂げることに意欲を燃やす。

大きな権限を行使できるとやる気になる。人を動かしたり権限を行使したりする職務を求める。大きな責任が与えられると意欲的になる一方で、責任が与えられないと意欲を失う。

公私の境なく常に仕事をしている状態を好み、意欲的になる。常に仕事に携わっていると感じることを糧とする。仕事に全精力を注ぎ込み、残業や休日の業務も進んで引き受ける。

興味をそそられる仕事に対してやる気になる。刺激があったり、変化に富んでいたり、創造的であったりする仕事を重視する。平凡な業務が多すぎると意欲が低下する。

柔軟にできる仕事に対してやる気になる。型にはめられることのない流動的な環境を好む。曖昧さにかなり寛容で、むしろ整い過ぎた環境では意欲的になれない。

自主的に働けるとやる気になる。自分で仕事のやり方を考えるのが好き。細かく管理されると意欲が低下する。

行動特性

行動特性とは典型的な考え方や行動の仕方のことです。パーソナリティ検査OPQで測定できます。

機会を作るために積極的にリスクをとる。プロジェクトなどの目標に影響を与える責任ある役割を好んで引き受ける。

目標達成のための努力を惜しまない。自己開発のための投資に積極的。

アビリティーの見分け方

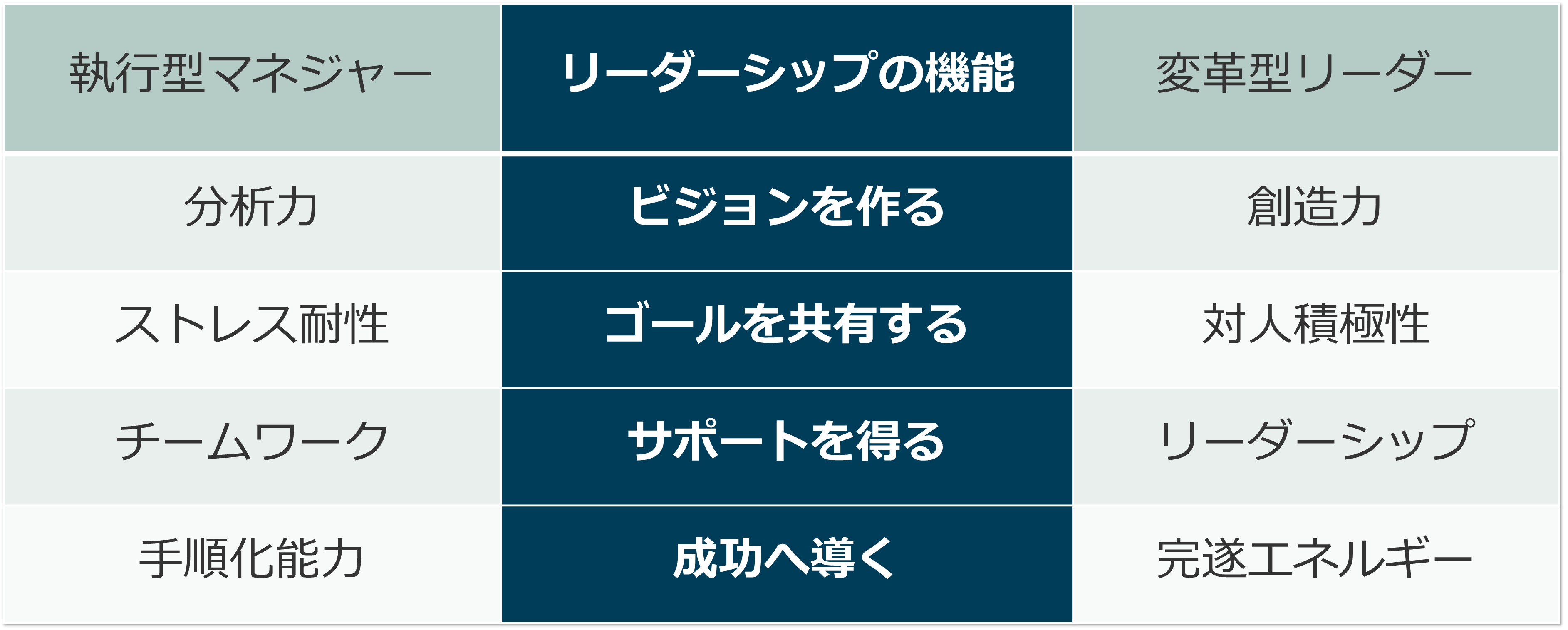

SHLはリーダーの役割を以下の通り定義しました。これらの役割を遂行するための2つのリーダーシップスタイルが定義されており、経営幹部としての成功は両方のスタイルをどれだけ強く持っているかにかかっています。

この2つのリーダーシップスタイルとは変革型リーダーと執行型マネジャーです。それぞれのスタイルは異なる4つのコンピテンシーによって構成されています。

変革型リーダー・コンピテンシー

新しいアイデアや経験をオープンに受け入れることが必要な状況でうまく仕事をする。学習機会を求める。革新性と創造性を持って状況や問題に対処する。組織変革をサポートし、推進する。

コミュニケーションをとり、うまくネットワークを築く。人をうまく説得し、影響を与える。自信を持ったリラックスした態度で人と接する。

主導権を握り、リーダーシップを発揮することを自然と好む。率先して行動を起こし、指示を与え、責任をとる。

結果や自分の仕事目標の達成に焦点を当てる。競争心から、ビジネスや商売、財務に積極的な関心を示す傾向がある。自己啓発や昇進の機会を求める。

執行型マネジャー・コンピテンシー

明快で分析的な考え方をする。複雑な問題の核心に迫る。自分の専門性をうまく活用し、新しい技術を素早く取り入れる。

変化に適応し、うまく対応する。プレッシャーのもとで力を発揮し、失敗にもうまく対処する。落ち着いていて楽観的に見え、不確実な時や変化の時に、周囲に安定感や安心感を与える。

人の問題を第一に考え、同僚を支援し、他の人に敬意と前向きな配慮を示す。人に影響を与えるような厳しい選択をすることを難しいと感じる可能性がある。

指示や手順に従い、事前に計画を立てる。エネルギッシュに体系的かつ段取りよく仕事をする。決まった商品やサービスを定められた水準で遂行することに焦点を当てる。

これらのコンピテンシーはパーソナリティ検査OPQ32と認知能力検査Verify Interactiveで測定できます。

エンゲージメントを見分ける

アスピレーションとアビリティーに加えて、個人のエンゲージメントを評価することは不可欠です。ハイポテンシャル人材プログラムは有望な人材への大きな投資です。組織に留まる可能性が高い人材に投資を集中させるべきです。エンゲージメントの高い人材は、エンゲージメントの低い人材に比べて組織に留まる可能性が2倍高まります。

エンゲージメントの評価は上長による面接と行動観察によって行います。

評価の観点は現在と未来、合理的と感情的の2つ。現在のエンゲージメントとは、今の仕事や組織、周囲の人に対するやりがいや満足感です。将来のエンゲージメントとは、会社のミッション、ビジョン、バリューに対する共感であり、将来を託せるという期待です。合理的なものは成長や報酬など、感情的なものは帰属意識や仲間意識、共感などのことです。

今の仕事にやりがいと成長を感じており、職場環境や人間関係に対して帰属意識や共感を示している人は、現在の満足度が高い人です。加えて、将来のこの会社でのキャリアに希望があり、組織のミッション、ビジョン、バリューに共感している人は未来の満足度が高い人です。両方が高くて初めてエンゲージメントが高いと言えます。

現在と将来のエンゲージメントを面接で確認するためのチェックリストは以下の通りです。

現在のエンゲージメント

将来のエンゲージメント

おわりに

今回はハイポテンシャル人材に求められる3つの要件と各要件の構成要素を詳しく説明しました。ハイポテンシャル人材プログラムを成功させるポイントは、適切な人材の選抜にあります。なぜ適切な人材選抜が難しいかというと、顕在化していないポテンシャルを評価しなければならないからです。

この問題を解決する最適な方法は、アセスメントを導入し、ポテンシャルを客観的に測定することです。

ハイポテンシャル人材の選抜育成についてより詳しく知りたい方は、ハイポテンシャル人材の発掘と育成に関するご提案(無料)をご覧ください。 採用や人事評価といった「人を評価する場面」において、AIを導入する動きが広がっています。

AIを評価に用いる最大のメリットは「効率化」です。ソフトバンクではエントリーシート選考にAIを導入することでかかる時間を約75%削減できたとしています。

また人事評価では、AIを導入することで、人の手では処理しきれない複数の評価軸を用いて総合的に人材を判断し、より正確な評価を行ったり、隠れた人材を見つけ出したりすることが期待されています。

しかし、AIを用いた「評価」には既にいくつかの問題が生じていることも事実です。

事例1:アマゾンの人材採用AIが「女性差別」

米アマゾンは応募者の履歴書をチェックするAIを構築してきましたが、そのAIが「女性差別」をする傾向があると、2015年、判明しました。応募書類に『女性』や『女性チェスクラブに所属』などのキーワードが見つかると、採用対象から除外するというケースが発生したのです。これは、AIが学習したデータが、過去10年間の応募者データであり、「男性の応募者の方が有望」「女性は低く評価する」と学習してしまったために起こりました。

AIは過去のパターンから最適解や予測を導き出すようにできています。つまり、従来の社会構造が引き継がれてしまうのです。AIの使い方によっては、今の世の中にある偏見やバイアスが増幅されかねません。

事例2:日本IBMの「AI人事評価」は「ブラックボックス

日本IBMが人事評価と賃金決定にAIを導入しました。これに対して、同社の労働組合がAIの学習データや、評価者である上司にAIが表示するアウトプットの内容などの開示と説明を求めたところ、同社が拒否しました。労働組合は、不当な団交拒否と支配介入だとして、2020年に東京都労働委員会に救済を申し立てています。労働組合はAIによる不利益の可能性として次の4点をあげました。

- プライバシーの侵害 個人の業績や職務遂行能力以外の情報の収集や利用は、労働者のプライバシーを侵害する懸念がある。

- 公平性、差別の問題 会社の中で、優位性が高い立場にいる人に親和的な言動をとる人が高く評価され、逆の人は低く評価される懸念がある。

- ブラックボックス化 何が正しいかAIは判断できず、判断に至った過程を説明することができない。低評価を受けた従業員は、どのような理由で低評価になったのか分からないままでは、労働者の成長機会が失われる。

- 自動化バイアス(コンピューターによる自動的な判断を過信してしまう傾向) AIは人事評価を「サポート」するツールと位置付けるが、自動化バイアスが働き、マネジャーはAIに逆らえない可能性が高い。

(参考:https://www.bengo4.com/c_5/n_14490/)

これはAIによる賃金査定や人事評価をめぐる日本で初めての労使紛争です。ここで指摘している点は、企業が説明責任を果たしていないことです。AIが何を元に人事評価を行うのか、なぜ自分は高/低評価だったのか、そうしたことを従業員に説明できていないために係争になっています。

AIの課題

AIを評価に用いる際に最もネックとなることは「ブラックボックス化」です。評価の根拠がわからないため、もし、事例1のように誤った学習がされていてもそれに気付くことができない可能性があります。また、事例2のように評価の根拠を相手に説明することができなくなってしまいます。 特に「評価」の場面は、採用しかり、人事評価(昇進/昇格)しかり、相手の人生に大きく関わります。評価に納得がいかず説明を求めたのに、「AIがそう言ったから・・・」では、相手は受け入れられないでしょう。AIのメリットを生かすために

AIを評価に用いる際の懸念事項は見過ごせませんが、それでもAI導入による効率化は魅力的です。大前提として、AIは補助的なツールであり、その判断は絶対ではないという認識を持つ必要があります。実際に自分が被評価者を見て、判断することが大切です。それがAIの判断と異なっていた場合、AIの判断に納得がいかないのであれば自分の結論を優先させる、もしくは第三者に意見を仰ぎ、最終的な判断は「人間」が行うことが原則です。

内閣府の「人間中心のAI社会原則」(2019年3月)や総務省の「AI利活用原則(2019年8月)でも定められている通り、AIを利用する場合には意思決定とその結果に対する説明責任(アカウンタビリティ)があります。なぜ不採用になったのか、なぜ昇格したのか、それを説明できることが重要です。

AIには「忖度」もなければ「倫理観」もありません。あくまで確率で結果を出します。その判断をするためのデータにバイアスがないか、出された判断に納得のいく説明ができるかどうか、そうした部分は必ず人が確認をしなければなりません。

もっとも、最近では、AIのブラックボックス化を解消するために、過程や根拠を説明できるAIの研究も進められているので、将来的にはAIと相談しながら決定する時代が来るかもしれません。

おわりに

エントリーシート選考をAIで行う企業が増えている一方で、受検者側もAIを使ってエントリーシートを作成するようになってきています。受検者向けのサービスには、代わりにエントリーシートを書いてくれたり、添削してくれたりするAIも存在しています。 書くのもAI、評価するのもAIという、誰の何を何のために評価しているのかわからない時代になっているなと感じてしまうのは、私が世の中の変化についていけていないだけなのでしょうか。本質を見極める「評価」とは何だろうと日々考えてしまいます。

参考資料

山本 龍彦・大島 義則(2023).人事データ保護法入門 勁草書房

焦点:アマゾンがAI採用打ち切り、「女性差別」の欠陥露呈で

アマゾンの人材採用AIが「女性を差別した」理由を考えてみる

なぜ、アマゾンは「採用選考でAI利用」を辞めた?AIには推し量れない「人間ならではの事情」とは 【伊藤穰一】

IBM「AI人事評価」、元人事責任者も知らない全容 労使紛争、都労委で証人尋問

AI不当労働行為事件

無責任なAIの運用実態 都労委証人尋問報告

ガートナー¹によると、人事リーダーの76%が、今後1~2年以内に生成AIなどのAIソリューションを導入・実装しなければ組織として遅れをとることになる、と考えています。今回は、採用活動でAIを使用する際に検討すべき4つの点について解説します。

サラ・グティエレス 著

2024年6月13日

AI採用ツールに対する恐怖が高まる

ChatGPTやその他の大規模言語モデルによって、AIアプリケーションは増加しました。採用プロセスを合理化・最適化すべく、より多くの企業がAI機能に投資すると予想されています。AIを活用することで、採用担当者がこれまでになく効果的かつ効率的に優秀な人材を特定し、惹き付け、維持できるようになるためです。しかし、採用におけるAIの使用の増加に対しては未だ恐怖があります²。

AI採用ツールの導入を検討している組織が注意すべき重要な点

-

人口構成全体にわたる多様で代表的なデータを使用してAIを訓練し、バイアス(偏見)を軽減する

AIベースのツールの導入を検討する際、過去のデータで訓練されたモデルのみを利用すると、作成者である人間のバイアスが本質的に含まれてしまうので、大きな問題が生じます。データ中心の考え方で作成されたソリューションを選択すれば、採用プロセスに組み込まれたAI採用ツールが誠実で信頼できるものだと自信を持つことができます。 -

透明性のあるAIモデルを採用する

AIが下す決定に関する情報が限られている、ブラックボックスのようなモデルは避けてください。AIソリューションを評価する際は、透明性を優先し、意思決定について明確な説明を提供するソリューションを探してください。

透明性に欠けるAIシステムは、潜在的に法的・倫理的リスク、評判上のリスクがあることに注意してください。AIビデオソフトウェアによって信頼できないと判断されたために仕事に就けなかった米国の男性が最近起こした集団訴訟は、説明責任の重要性を浮き彫りにしています³。 -

候補者体験が快適であること、AIの使用を明示していることを確認する

候補者体験は、組織に迎え入れる候補者の質に大きな影響を与える可能性があります。候補者に、データがどのように使用され、採用決定にどのような影響を与えるかなど、AI採用ツールの使用に関する明確な情報を提供します。透明性と候補者の体験を優先することで、組織は評判を高め、優秀な人材を惹き付け、維持することができます。

SHLの調査によると、候補者の42%が、面接中にネガティブな経験をしたために採用を辞退しています。企業の75%以上が、適切なスキルを持つ人材を見つけるのに苦労していることを考えると、これは本当に問題です⁴。 -

AIについて学び、適応できるように教育と訓練に投資する

将来にわたって事業が競争力を維持するためには、前向きな考え方を持ち、AIの新たなトレンドについて常に情報収集することが不可欠です。最新情報を学び、AIツールとプロセスについて深く理解することで、進化するAIの世界で組織を成功に導くことができます。

AIを活用した選考ツールは、恐ろしく、不透明で、ブラックボックスである必要はありません。これらのツールを実装する際には、ベストプラクティスを採用し、多様なデータを使用してAIモデルを訓練し、ツールの提供事業者からAIによる予測について明確な説明を受け、教育に投資しましょう。そうすることで、偏見を軽減し、すべての候補者に公平な結果を保証し、関係者との信頼関係を構築し、法的・倫理的リスク、評判上のリスクを軽減することができます。

参考文献:

¹ https://www.gartner.com/en/human-resources/topics/artificial-intelligence-in-hr

² https://www.businessinsider.com/coffee-cup-test-fears-about-rise-of-ai-hiring-process-2023-9

³ https://www.computerworld.com/article/3698191/governments-worldwide-grapple-with-regulation-to-rein-in-ai-dangers.html

⁴ https://8573936.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8573936/Research/HCM/HR%20Tech%20Report%20Q1-2024.pdf

AIの活用が一層の広がりを見せようとしている今、SHLが以前から一貫して主張している注意点をまとめた記事でした。SHLグループは、アセスメントソリューションの科学的な頑健性、多様性・公平性・包摂性を重視し、誇りをもっています。

「タレントインサイト」という言葉をご存知ですか?タレントインサイトとは、採用から育成・配置・昇格などタレントマネジメント全般から得られるデータ活用とその知見を指します。リアルタイムのタレントインサイトを効果的に活用できる人事チームは、より迅速かつ正確な人材に関する判断を行い、その結果、人材のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

人材データを活用して人事施策を進化させる方法については、白書やベストプラクティス、他社の成功事例など、様々な情報が溢れています。その多くは、「大規模な3年がかりのプロジェクトの成果」といったような大がかりな取り組みですが、実際には小規模な取り組みであっても意味のある変化を起こすことが可能です。

本コラムでは、人事機能のレベルアップのために何ができるかを検討している人事ご担当者向けに、SHLのタレントインサイト成熟度診断についてご紹介します。

タレントインサイト成熟度とは?

ある組織の採用からオンボーディング、能力開発や業績管理、そしてサクセッションプランまで全てを含めたタレントマネジメントの洗練度と有効性を評価するために使用されるもので、様々なモデルがあります。一般的に基礎から上級までいくつかのレベルに分かれており、高いレベルであるほどタレントマネジメントの取り組みが効果的で洗練されていることを示します。

SHLのタレントインサイト成熟度モデル

以下の5つのレベルに分かれています。- レベル1 旅の始まり:データが限られており、活用の余地が大きい

- あなたの組織は、人材データの活用が最小限にとどまっており、タレントアナリティクスの旅を始めたばかりです。妥当性のある人材データを収集することで、意思決定の質を大幅に向上させることができます。バイアス(偏見)を減らし、多様な人材のパイプラインを強化し、透明性のあるプロセスを促進することで、効果的な人材の維持、育成、昇進戦略が可能になります。

この段階では、取り組むべき領域や考慮すべき事項が多すぎて圧倒されるように感じるかもしれません。どの組織も、どこかの時点で経験したことなので心配しないでください。まずは最大の懸念点やリスクを1つ特定し、小さく始めましょう。自社の課題のリストを作成することをお勧めします。よくある問題意識の例を以下に挙げます。

取り組むべき課題を特定するのに支援が必要だとお感じになった場合には、ぜひ当社コンサルタントにご相談ください。- 将来のリーダーを準備するために、ハイポテンシャル人材の発掘・育成計画はあるか?

- 従業員に昇進やキャリア開発の機会を提供できているか?

- スキルギャップに対応するための人事戦略は何か?

- 現在組織内にどのような人材がいるか把握できているか?

- レベル2 戦略的に進める:データ活用に一貫性がなく、新たな優先課題が生じている

- あなたの組織は人材データの旅に乗り出しましたが、データの活用に一貫性がありません。優先的な課題は認識しているものの、組織全体でみるとデータ活用はまだ限定的です。

一般的に、アセスメントデータはハイポテンシャル人材の発掘や後継者育成などのより上級職務の意思決定に使用され、幅広い従業員層にはあまり使用されません。しかし、すべての従業員に能力開発と異動配置の機会を提供することで、定着率を高め、個人、ひいては組織のパフォーマンスを向上させることができます。

ここで主な障壁となるのは予算です。まずは客観的なデータを使った意思決定を行い、その結果どのように改善したか、影響を証明します。データ活用の価値とROIを証明できれば、組織の別階層への展開につながります。この次に重要なことは、組織内のあらゆるレベルにわたって大規模に人材ソリューションを提供でき、従業員のライフサイクルにおける全ての人事課題に対処するためにデータを再利用できるパートナーを見つけることです。

- レベル3 進捗を管理する:データ活用が組織内で別々に行われおり、統合の余地がある

- あなたの組織では、人材データは一貫して収集され利用されています。しかし多くの場合、別々に実施・保存されています。前進していることは明らかですが、より統合的で戦略的なアプローチはまだ手つかずのままです。このレベルでは、組織はアセスメントデータを客観的に収集するものの、その戦略的活用に苦慮していることが多いでしょう。

SHLの顧客の多くはこのレベルに該当します。次のステップは、既存の人材データを統合し、より総合的なアプローチに移行することです。特定の目的のために収集されたデータを、戦略的に複数の意思決定に活用しましょう。例えば、採用で収集したデータは、オンボーディング、能力開発、キャリアパスのサポートに再利用できます。また、アセスメントデータを上級職以外にも活用することを検討しましょう。ハイポテンシャル人材として認識されていない従業員を育成し、戦略的に再配置するためにデータを活用します。これには、データを保存し再利用できるプラットフォームが鍵となります。

- レベル4 優れた戦略を持つ:アセスメントがオペレーションの規範として統合されている

- あなたの組織は、人材データと分析の最前線にいます。人材に関する意思決定は客観的で妥当性のあるデータに基づいており、従業員のパフォーマンスと定着率は高まっています。このレベルの組織は、特定の目的のために個人データを収集し、目的に適うデータ活用を行います。質の高いデータが一つひとつの意思決定を支援し、組織の業績にプラスの影響を与えています。

次のステップは、集約された人材データの分析です。集団間の比較によって全体像を把握できるようになります。スキルギャップや多様性の問題、人材パイプラインの弱点の特定など、幅広くデータを活用する方法を検討しましょう。従業員の全体像を把握することで、事業戦略や環境の変化に合わせて機動的に行動できるようになります。つまりゴールポストが変わったときに、どのような影響があり、それに対して何をすべきかがわかるのです。

- レベル5 卓越している:タレントマネジメントが戦略的な事業運営の一部となっている

- あなたの組織は、客観的で妥当性のあるアセスメントデータを業務にシームレスに統合し、個人や組織全体のレベルで人材に関する意思決定に活用しています。この段階になると、複数の総合的な人材決定にデータを効果的に活用することができます。

タレントマネジメントを事業と同じように行うことで、業績向上や離職率の最小化など、大きなメリットが得られます。このような戦略的なアプローチにより、直近のニーズと将来の課題の両方に備えることができます。

課題はこの水準を維持することであり、そのためには継続的な評価と改善が重要です。テクノロジーと科学の進化に伴って、継続的な革新、投資、成長が必要です。タレントマネジメント施策の効果を追跡し続け、人材プロセスを改善し、組織外の専門知識も活用しましょう。

おわりに

SHLのタレントインサイト成熟度診断ツールは、画面に表示されるいくつかの質問にお答えいただくことで、ご自身の組織が上記5つのどのレベルに該当するかが分かります。まだ日本語版のご用意がありませんが、今後の人事組織改善のヒントをお探しの方はぜひ一度お試しください。

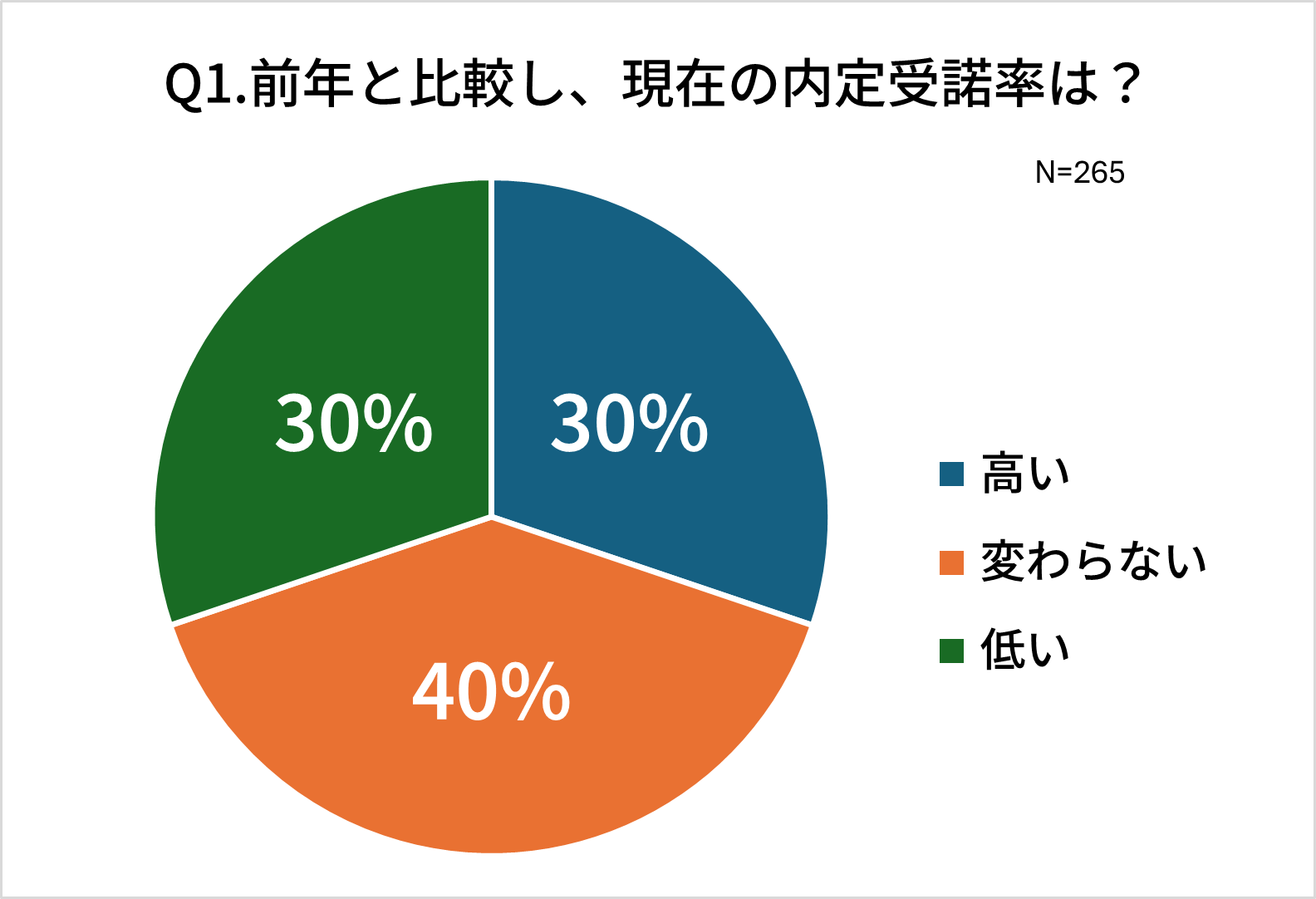

このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

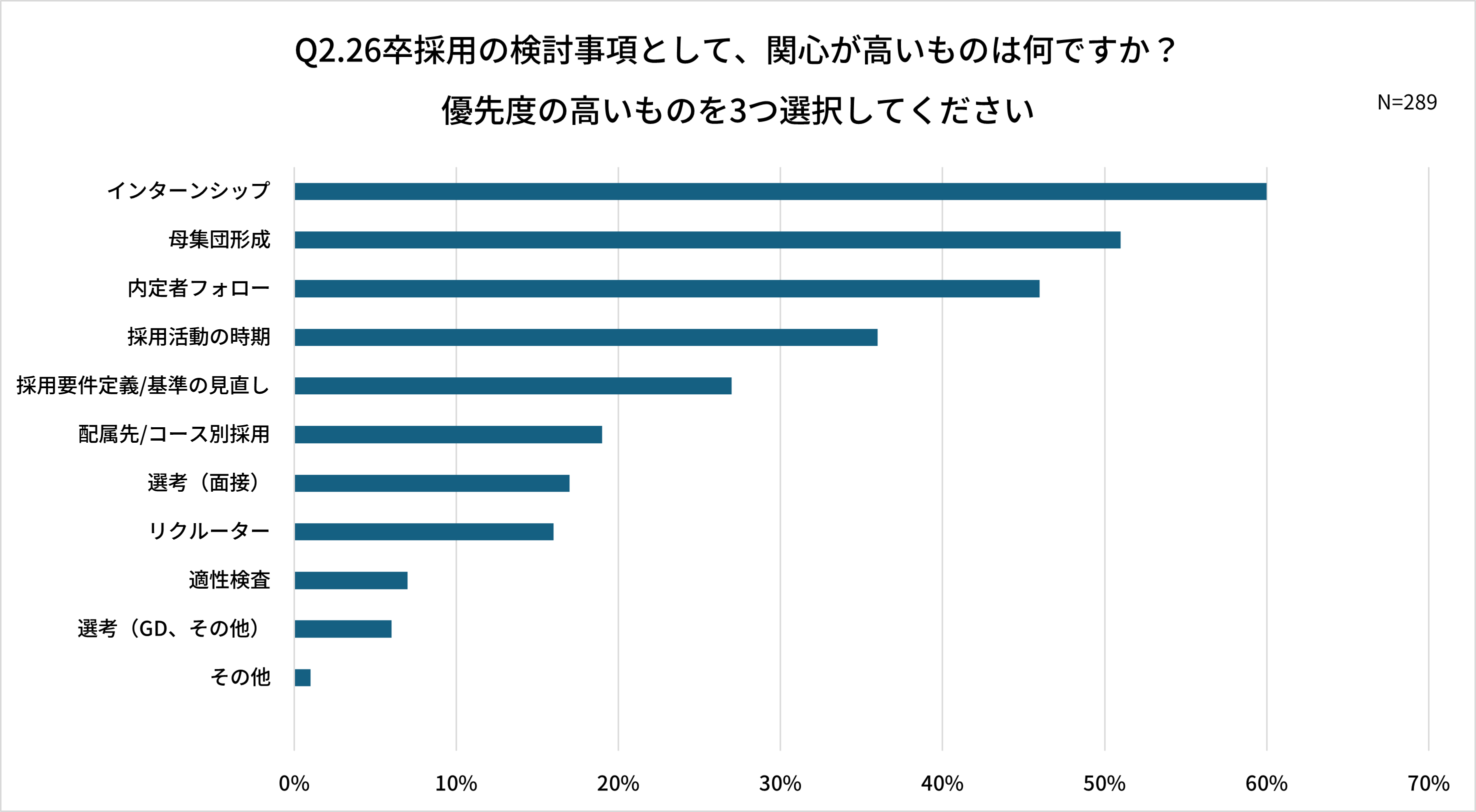

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。 日本では企業の雇用形態がメンバーシップ型からジョブ型へ変化しはじめたところですが、既にジョブ型雇用が一般的な欧米企業では新しい組織人事のモデルが生まれています。キーワードは「スキルベース」です。職務を中心にする人事からスキルを中心にする人事への大きな変革がはじまっています。

本コラムでは、新しい人事の概念であるスキルベースについて解説します。

スキルベースの組織とは

スキルベースの組織とは、ジョブではなくスキルを中心とした人事管理を行う組織です。ジョブを一人の人が行う組織の最小単位と捉えるのではなく、一つのジョブをスキルの集合体と捉え、スキルと人を結び付ける考え方です。今までであれば一つのジョブと捉えられていた一連の作業を細分化して、スキルによって分類し、ある人が保有しているスキルに応じてジョブ自体を柔軟に変えてしまう組織人事のあり方です。ここでいうスキルとは、プログラミング、コーディング、データ解析、外国語などのハードスキルだけではなく、コミュニケーション、リーダーシップ、クリティカルシンキング、完遂能力、回復力などのソフトスキルを含んでいます。

なぜ、スキルベースが必要なのか

欧米でスキルベースが普及していく背景は以下の5つに要約できます。- 従業員の福祉に貢献する

コロナ禍を経て、人々は単に生活のための給料をもらうだけでなく、社会貢献と自身の成長を実感でき、人として尊重される企業で働きたいと強く考えるようになりました。スキルベースを導入することで従業員一人一人の強みを生かすことができ、スキルトレーニングによってエンプロイヤビリティを向上させることもできます。 - 市場や戦略の変化

スキルから仕事を再編成すれば、組織は変化する環境に対して迅速に対応できるようになります。コロナ禍で職務の変更を余儀なくされた人が多くいました。多くの人は新たな職務への適応に時間がかかったはずです。スキルベースを導入していれば、各従業員の持つスキルに基づいて新たな職務を創出し、より早く成果を出すことができていたでしょう。 - 人材不足

スキルベースでは、学歴や経験といった従来の指標にとらわれず人材の能力や学習・適応能力に注目して人を選ぶため、従来では採用できなかった人材を採用したり、候補者として社内選抜したりすることが可能です。スキル重視の企業は人材パイプラインを9.4倍増やすことができます。 - デジタル技術革新のスピード

生成AIの発達により職務の一部をAIに担わせることができるようになりました。職務に求められる役割とスキルが変化しているのです。私たちは人が行うべきタスクを再編成し、新しい職務を作り出さなければなりません。スキルベースはこのような職務の再編成に適したモデルです。 - 働き方の多様性に対応する

多くの人が自分のスキルを武器にしたフリーランスやプロジェクトベースの仕事をはじめています。また、企業で働く人であっても職務記述書に書かれた仕事だけをしている人は少数派です。特にエグゼクティブの大半は担当する部門や職務領域を超えて仕事をしています。

スキルベースの実践

スキルベースの実践においてはじめに着手すべき人事施策は3つあります。- スキルベースの採用

- スキルベースの選考プロセスを構築します。採用基準としては、資格や職務経験よりも、スキルや能力、適性を優先します。これにより未経験者を選考の対象とできるため応募者が増加し、採用人数を増やすことができます。 選考ではスキルベースのアセスメントや行動面接を活用し、スキル要件に照らして評価を行います。

- スキルベースの人事異動、登用任用

- 現有社員は組織と仕事の知識を持っており、自社のビジネスを熟知しています。外部から採用する人材に比べて即戦力になる可能性が高いことがわかっています。 スキルベースの社内公募や人事異動を活発に行うことで社内の人材流動性を高めることができます。社内の人材流動性を高めることは従業員のエンゲージメント向上、定着率向上、雇用コスト削減など、多くのメリットにつながります。

- リスキリング

- 経営戦略、事業戦略や人材戦略が変われば、組織の能力やスキル要件も変わります。 社員のスキル、能力、ポテンシャルを個別に把握できれば、より効率的にリスキリングの施策を打つことができます。また、変化に対応できる人材を把握し、個別の状況にあったリスキリングを行えば、育成投資の効果を高めることができます。

スキルベースの問題点

スキルベースは単にスキルによる人事管理というだけでなく、人事管理の根幹に影響を及ぼす大きな変革です。導入にあたっては以下の問題点があります。「スキルベースモデル導入の主な障壁」(デロイト、2022年)

- 旧来の考え方と慣行

- スキルに見合った報酬を与えることの難しさ

- 変化のスピードへの対応

- スキルをビジネスの優先順位に合わせることができない

- スキルによるマネジメントの複雑さと難しさ

- スキルの共通定義や分類法の欠如

- スキルに基づいてパフォーマンスを評価できない

- スキルデータの不足

- 効果的なスキル関連テクノロジーの欠如

- 採用担当者や受入れ部門のマネジャーが、スキルのある人材の見つけ方とスキルの評価方法を知らない

終わりに

私たち日本企業がジョブ型雇用の利点を活用しようと人事変革を進めている中、欧米企業はジョブで人を縛ることが組織運営の柔軟性を損なうとスキルベースというモデルを生み出しました。スキルベースの根底には、人それぞれの強みを生かすために職務を柔軟に変えるという発想があります。この発想、どこかで聞き覚えがあります。そうです。日本のメンバーシップ雇用の考え方です。組織のメンバーとして雇用した人材を生かすために柔軟に異動させ、仕事を作り、定年までその人の能力を最大限に活用しようとするこの考え方です。しかし、メンバーシップ型雇用は人材育成に時間がかかり、急激に変化する環境には適応しづらいモデルです。その点がスキルベースとの違いと私は考えます。スキルベースの導入にはアセスメントが不可欠です。スキルベースについて詳しく知りたい方は以下のリンクからeブックをご覧ください。

https://www.shl.com/hr-priorities/skills-based-organizations/

参考:

SHL ebook「How to build a skills-based organization」

Deloitte(2022)「The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce」

「リーダーシップ」

近年、多くの企業が社員に対して「リーダーシップ」を求めています。リーダーシップと一言で言っても、それは具体的にどういったものでしょうか。・「チームや組織を引っ張りリードする」

・「影響力を行使し、周りの人間を巻き込み変革していく」

・「自ら行動し先導する」

など、なんとなく意味合いを理解しつつも、リーダーシップの具体的な定義ができていない(あるいはできない)のが実情かと思います。それでも、多くの企業は人材の重要な要素として捉えているのは間違いないでしょう。

多くの有識者が様々な研究や定義付けを行っておりますが、本コラムではKen Blanchard氏によって開発されたリーダーシップ理論、SLⅡ®理論のリーダーシップをご紹介するとともに、そのリーダーシップを現実的に実践する助けとなるような当社アセスメントの具体的な活用例を提示したいと思います。

SLⅡ®理論概要

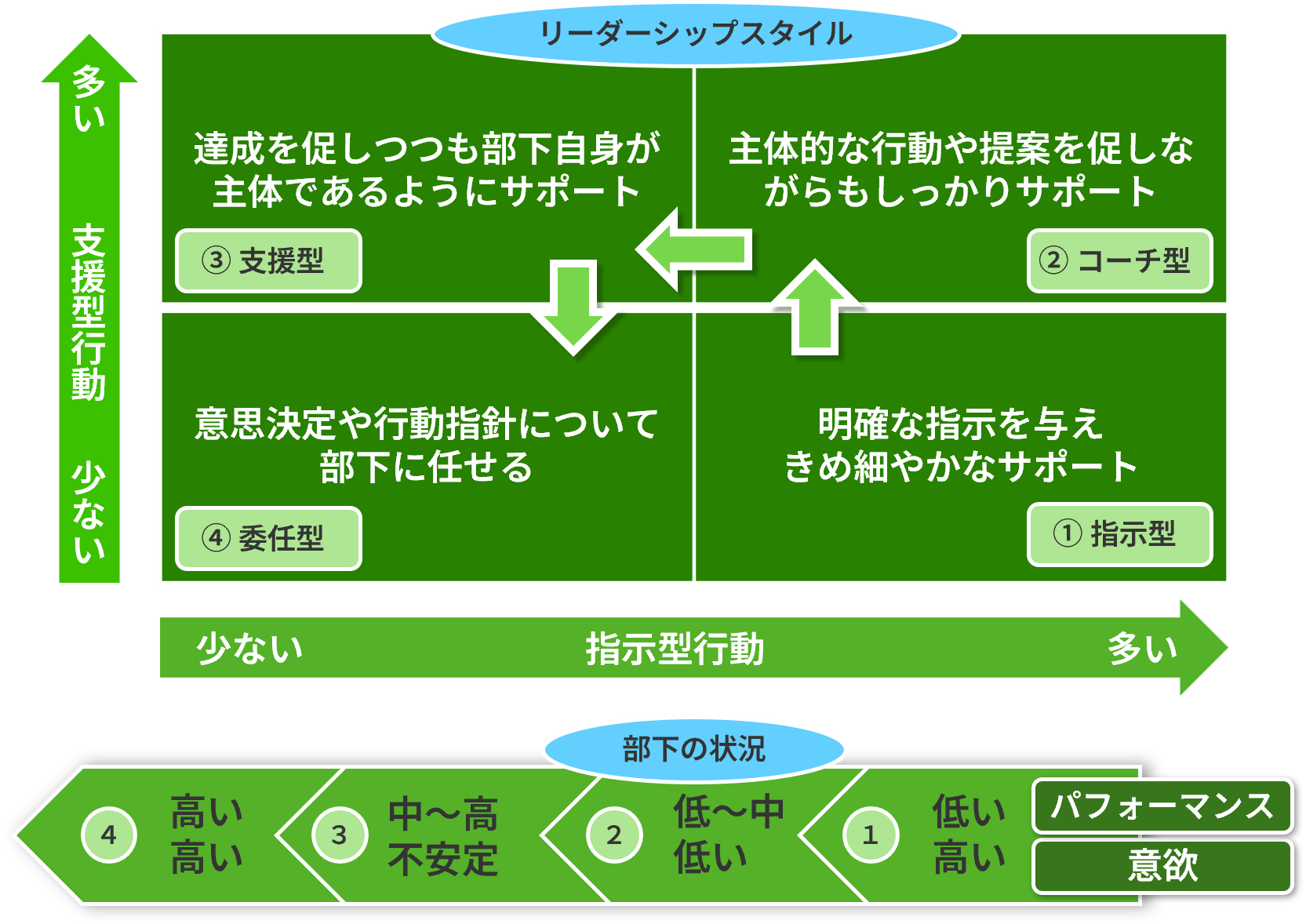

この理論は端的に、部下の状況(パフォーマンスや意欲)に合わせて上司としてのサポートも変えていく必要があるというものです。下図に理論の全体像を示します。

- 部下のパフォーマンスが低い×意欲が高い

➡指示型:新入社員や新たな職務を与えられた部下等が当てはまり、きめ細やかなサポートが必要です。意欲は高いため、うまくその気持ちを行動に起こせるようサポートします。 - 部下のパフォーマンスが低い(~中程度)×意欲が低い

➡コーチ型:成長を促し意欲を高めるために、しっかりとサポートしながらも部下の主体的な行動を促すことが必要です。 - 部下のパフォーマンスが中程度(~高い)×意欲が不安定

➡支援型:部下自身が主体となって目標を達成するサポートをしながらも、部下の意欲をしっかりと見極めることが重要となります。 - 部下のパフォーマンスが高い×意欲が高い

➡委任型:パフォーマンスも良く意欲も高い部下には、積極的に自身が意思決定を行い、責任を持って自主的に動いてもらうようにします。

SHLアセスメントの活用

前述のSLⅡ®理論は理解しても、言うは易く行うは難しです。この理論を実践するには、次の3つのステップが欠かせません。- 部下の状況把握(パフォーマンスと意欲)

- 上司の適切なリーダーシップ(部下に対する接し方やフィードバック)

- 継続的なフォローアップ(部下の状況変化に応じた上司の適応)

例えば①は、実際に部下のパフォーマンスはある程度把握できても、意欲まではなかなか把握しきれないことがこの理論を実践する難しさの一つではないでしょうか。最初のステップで認識を誤ってしまうとその後適切なリーダーシップスタイルを形成することも難しく、誤ったサポートの結果、部下のエンゲージメントも下げてしまう可能性もあります。

そこで上記3つのステップを現実的に実践する助けとして、当社アセスメントの活用をおすすめいたします。

3つのステップの中で「① 部下の状況把握」に有用なアセスメント360度評価ツール「無尽蔵」です。「無尽蔵」はコンピテンシーの客観的な測定により部下のパフォーマンスを把握するのに役立ちます。

➡360度評価ツール「無尽蔵」:コンピテンシーの「重要度」の認識と、他者評価におけるコンピテンシーの発揮レベルを測定することで現職におけるパフォーマンスや能力開発課題を明らかにし、能力開発などに利用することが可能です。

次のステップである「②上司の適切なリーダーシップ」に有用なアセスメントは意欲リソース検査「MQ」です。「MQ」は個人の意欲の高低を直接測定するものではありませんが、部下がどのような環境や条件で意欲的になり、意欲を失うかを定量的に把握するために役立ちます。今、部下が意欲的である(意欲を失っている)要因を把握し、主体的行動を促すための最適な動機付け戦略を検討するための情報を提供します。

➡意欲リソース検査「MQ」:意欲の傾向を4領域18尺度で測定し、意欲に影響を与える要因(意欲リソース)を明らかにします。何によって動機づけられ、何によってやる気を失うかを把握することが可能です。

上記2つのアセスメントを実施することで、部下のパフォーマンスと意欲リソースを定量的に把握することが可能となります。部下の現状について正しく把握することは、その後の上司の取るべきリーダーシップスタイルを決定する際の根拠となります。さらに、それぞれのリーダーシップスタイルを習得するための上司向け研修などにも繋げることが可能となるでしょう。

最後に

現状、「リーダーシップ」について数多くの研究やモデルがありますが、未だに最適解は見出されておりません。今後も画一的なリーダーシップは確立されず、あるべきリーダーシップ像が絶えず変化することも十分考えられるでしょう。ただ、その中でも組織をより良くするために企業は行動を起こさなければいけません。本コラムでは、SLⅡ®理論を実践レベルに落とし込むための当社アセスメントの活用について述べてきました。この理論が読者の組織に適応しており、社員にもっと浸透させたい、しっかりと現場で実践してほしいとお考えであれば、ぜひ当社アセスメントの活用をご検討いただけますと幸甚です。