人事異動に関する重要な決定には客観的なアプローチが必要

イギリス海軍とイギリス海兵隊は、平和を維持し、イギリスの自由を守り、世界貿易を守るために世界中で、年中無休で活動しています。30 年以上勤務してきたマイク ヤング大佐 (博士) MBE は、イギリス海軍のリーダーシップアセスメントと能力開発のアドバイザーであり、上級士官に対して心理測定アセスメントを実施し、コーチングを行い、適切な専門能力開発の取り組みを設計しています。

マイク大佐が説明するように、英国海軍は上級リーダーに関して独特の課題を抱えていました。「軍と民間組織の主な違いは、異動と再編の量です。通常、上級リーダーは同じ役割に留まるのはおよそ 3年間だけです。」

イギリス海軍は最近まで、どの士官を任務あるいは昇進に推薦するかを決定する際に、ほぼ年次評価報告書だけに頼っていました。

しかし、この主観的なアプローチには欠点がありました。マイク大佐は次のように述べています。「評価システムは、個人のパフォーマンスに対する満足度を伝えるのにはうまく機能しますが、誰が特定の任務に適しているか、個人の強みがどの分野にあるかを見分ける上ではあまり役に立ちません。 」

SHL はリーダー向けのアセスメントを通じて人材を効果的に見分けます

イギリス海軍のトップは、陸軍およびイギリス空軍のトップとともに、すべての人のポテンシャルを最大限に引き出し、目標達成と並行して感情知能の誠実さと行動についても同等に考慮したものとなるように、昇進システムの近代化に尽力していました。

イギリス海軍内で広範な研究を実施し、リーダーのパフォーマンスを予測する際に認知能力やパーソナリティ特性よりもモチベーションが重要であることが明らかになりました。マイク大佐は、この近代化の取り組みにおいて心理測定アセスメントが「追加のレンズ」を提供できると考えました。

アセスメント事業者として SHL を選んだことについて、マイク大佐は次のように説明しています。「これまでの数多くのリーダーシップ調査プロジェクトから、SHL の製品とサービスは非常に正確で信頼できるものであることがわかっていましたし、入札プロセス中にもその能力を十分に証明しました。」

イギリス海軍は、全般的な職業に関連するパーソナリティ特性を理解するためにOPQを、モチベーションの詳細な側面を理解するためにMQを、上級リーダーの全般的な認知能力を測定するためにVerify Interactive G+ を選択しました。

データ主導の意思決定により、リスクを軽減し異動を助ける

マイク大佐はすぐに SHL のアセスメントを 350 人以上の上級リーダーに実施し、結果がもたらす利点をすぐに実感しました。マイク大佐は「初めて、その職務にとって重要な能力に関するデータに基づいて、個人の包括的な全体像を任命委員会に提示することができました。可能な限り十分な情報に基づいた意思決定を行っているという自信を持つことができました。」と述べています。

この上級スタッフに対するより深い理解は、大きな利点をもたらしました。マイク大佐は「SHL のアセスメントを使用することで、他の役割を担うことができる人材のプールを持つこと、そしてより多くの情報に基づいた後継者育成計画を立てることができます。特に、人材を素早く異動させなくてはならないことが多い我々にとっては、成功に不可欠です。」

同氏はさらに、「リスクの軽減にも役立ちます。たとえば、取締役会が誰かを通常よりも早く昇進させることを検討している場合、従来の年次評価やコースレポートに加えて、今は『追加のレンズ』である心理測定データを利用できるのです。」

海軍士官が専門能力の開発を正しい方向に導く

SHL はイギリス海軍向けにカスタマイズされたリーダーシップ開発リポートの作成も支援しました。3 つの SHL アセスメントに基づくリポートであり、過去 20 年間にわたってイギリス海軍に関連することが実証されてきたリーダーシップのコンピテンシーに紐づけられています。

マイク大佐は、これらが従業員にもたらす利点を次にように説明します。 「SHL と開発したリポートにより、個人は自分の行動を振り返り、何が動機になっているのかについて知見を得ることができます。リーダーが昇進するための適切なスキルを身につけられるように、彼らが開発したいであろう分野を明らかにすることができます。リーダーが自らの成功を形作るための知識を提供できるのです。」

将来の成功を確実なものにする組織全体の知見

より広範なレベルでは、長期にわたる傾向を追跡できるようになりました。マイク大佐は、「以前はできなかったけれども、できるようになったことの1つは、経年変化の追跡です。出ていく人もいれば入ってくる人もいる。海軍の上級スタッフの平均的な一般知的能力やモチベーションなどが変化したかどうかがわかります。また、組織内のさまざまなレベルでグループと個人を比較することもできます。」と説明しています。

このアセスメントアプローチは非常に成功し、イギリス海軍とイギリス海兵隊はそれをすべての指揮官に広げています。マイク大佐は人材発掘の利用を組織のさらに下層部まで拡大することについて海軍委員会の承認を得ました。「あらゆる階級において、全員が、自分自身のリーダーシップに関連した特性に関する『追加のレンズ』を使って、自分自身の成長についてより多くの情報に基づいた選択ができるようにする機会を提供することを目的としています。」

革新を続け、組織の最も重要な部分である人材に投資を続けることで、イギリス海軍は未来が安全に保たれていると確信することができます。

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/customer-stories/the-royal-navy/

リーダーのパフォーマンスを予測する上で、認知能力やパーソナリティよりもモチベーションが重要な要素であることが判明した、という点が非常に興味深いです。長くても3年で異動をするという特殊な環境が関係しているのでしょうか。

このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。 「Z世代」とは、90年代前半から2000年代前半生まれを指し、幼少期からデジタルテクノロジーやインターネットの普及、SNSの発展の中で育った年齢層です。米国では、2032 年までに Z 世代とミレニアル世代が国内総労働力の70%を占めると予測されており、Z 世代だけで30%近くを占めると推計されています。日本でも、Z世代が年齢を経ることで労働人口に占める割合も増加すると予想されます。 今回はSHLグループが大規模に行ったZ世代のモチベーションに関する調査をご紹介します。

未来の組織の労働力を支える若い世代のモチベーションを理解し、職場でのニーズに効果的に応えるヒントを探ります。

調査概要

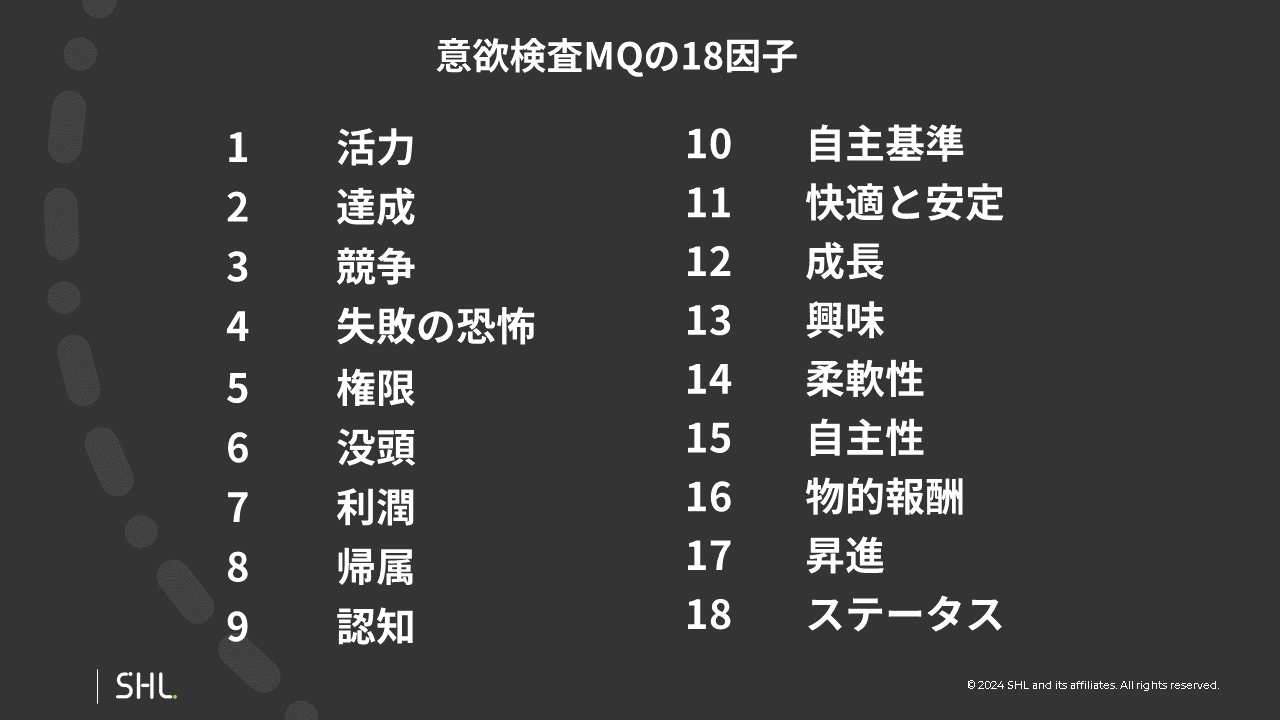

SHLグループは、意欲検査「MQ」の特別版を利用して、Z 世代のモチベーションに関する広範な調査研究を実施しました。具体的には、2020 年以降にZ 世代10,000 人以上を対象に調査を行いました。MQ は、個人の意欲を評価するツールで、個人の意欲を向上または低下させる要因を特定することを目的としています。あらゆるレベルを対象として測定可能で、パーソナリティ検査OPQなどの他のツールを補完することもできます。MQは、職場の成功に貢献する 18 の重要な要素を効果的に評価します。調査結果から、将来の労働力を構成する世代である Z 世代の意欲とそれを失わせるものについて、貴重な洞察が得られました。

Z世代の職場におけるモチベーショントップ3

成長:Z 世代は個人の成長を非常に重視しています。回答者の99% が、会社が社員の成長も優先してくれるとやる気が出ると答えています。彼らはトレーニング、能力開発、新しいスキルの習得の機会を重視します。上司が従業員のキャリア目標を優先し、適切な成長の機会を提供すると、Z 世代の従業員のエンゲージメントが高まり、離職する可能性が低くなります。調査によると、職場で大切にされていると感じている Z 世代の従業員は、出社することを楽しみにしている可能性が 3.3 倍高いことがわかっています。上司は個人の成長を優先することによって、自分の成長が組織の成功に影響すると考える、やる気ある従業員を育成できます。

自主基準:自主基準を非常に重視しています。この尺度は、理想を守り、高い倫理基準と品質基準に従う度合いを測定します。Z世代は、企業についての意見を形成する際、倫理的で質の高い基準を守ることを優先し、事業が健全であることを求めます。組織がZ 世代の従業員を惹きつけ、維持するために、自社の行動がこれらの原則に沿っていることを確認することが重要です。

昇進: Z 世代を動機づけるもう 1つの要因は、キャリアアップです。彼らは、良好な昇進の見通しとその機会を持っていることが原動力となっています。自分のキャリアが停滞している、または昇進が不公平であると感じている場合、モチベーションが低下する可能性があります。Z世代は、職場での継続的な学習を積極的に取り入れている集団として際立っています。彼らは知識とスキルを拡大する機会を積極的に求めており、そのことはLinkedInなどのオンライン学習プラットフォームへの参加が増えたことによって示されています。67%のZ世代が、2019年よりも2020年にLinkedInのプラットフォームでの学習時間が増えました。また、オンラインコースの視聴時間は、他のどの世代の学習者よりも50%多くなっています。

Z世代のやる気を失わせる主な要因

没頭: Z 世代の最大のモチベーションを低下させる要因は没頭、つまり仕事と私生活の境界があいまいになることです。彼らは明確な境界線を持つことを好み、通常の勤務時間を超えて仕事に浸食されることを望んでいません。彼らはワークライフバランスと柔軟性を重視します。Z世代は私生活を優先することで知られており、人生を楽しみ続けられるキャリアを持つことを望んでいます。組織はこれらの好みを考慮し、境界を尊重し、従業員の私生活をサポートする職場文化を構築する必要があります。失敗の恐怖:Z世代の大半は、批判や否定的な評価によって非常にやる気をなくすと回答しており、Z世代の56.74%が、失敗の恐怖が強く意欲を低下させると認識しています。上司や人事担当者は、思いやりのあるアプローチを採用し、チーム内で共感を培うことが重要です。Z世代の従業員のモチベーションを高めるには、批判よりも肯定的な強化が効果的であることが証明されています。Z世代が成長し、ポテンシャルを最大限に発揮できるような支援的な環境を作ることが重要です。

おわりに

「世代」によるラベリングはともすると、ステレオタイプに陥り、個人の特徴を適切に把握することを妨げる可能性があります。それでもなお、このような視点から世代の特徴を把握することは、社会の変化を理解し、異なる世代間でのコミュニケーションや理解を促進する手段となり得ると考えます。このコラムが、人事担当者やマネジャーにとって、若手社員のモチベーションを効果的に高め、組織内での長期的な定着を確保するためのヒントになれば幸いです。参考:From Pool Tables to Coffee Shots: Decoding the Motivations of Gen Z in the Workplace 今回は、なぜ私が1年も前から締め切り日が決まっている業務にもかかわらず、毎月締め切り直前か、時には締め切りを過ぎて原稿を提出することになるのかについて、周囲の方々に対するお詫びと反省を込めて考えていきたいと思います。

二つの研究

締め切りに追われてしまう原因とその解決策を考えるヒントになりそうな研究を二つご紹介します。一つ目は、日本のAI研究第一人者である松尾豊氏が2006年に発表した論文「なぜ私たちはいつも締め切りに追われるのか」です。この論文はジョークか真面目かよくわからないところが面白いのですが、創造的な仕事をする研究者が常に締め切りに追われる理由についてわかりやすく述べています。仕事を行うリソースを集中力として、締め切り日までにどのようにリソースを配分することが仕事量を最大化するかについて数式を用いて説明しています。結論を要約すると以下のようになります。

創造的な仕事は高い集中力がなければ進まないので、低い集中力で長時間仕事をしても意味がない。したがって、仕事量をしっかりと見極め、集中力を最大化させれば間に合うぎりぎりのタイミングで集中力を高めることが重要。仕事のなかには高い集中力を用いても仕事の効率が高まらないものもあるので、そのような仕事は一定の集中力で計画的に進めた方がよい。創造的な仕事をしている研究者は、もっと時間があればよかったのにと考えるのではなく、もっと集中すべきだったのにと反省すべきである。

さらにもう一つの研究を紹介します。ティム・アーバン氏が行った2016年のTEDでのプレゼンテーション「Inside the mind of a master procrastinator」です。私が邦題をつけるとすれば「先延ばし名人の頭の中」です。

先延ばし名人が締め切りギリギリにならないと仕事に手を付けない理由を頭の中で起こっている3者の対立として説明します。

先延ばししない人の頭の中には合理的意思決定者がいて、その人の行動の舵取りをしています。他に誰も合理的意思決定者を邪魔する者はいませんので、合理的に計画的に仕事が進んでいきます。先延ばし名人の頭には合理的意思決定者ともう一人、今すぐ満足したいサルがいて、合理的意思決定者が仕事をしようとするとその舵を奪い取り全く関係ないことをさせます。サルが求めるものは今お気楽で楽しいことだけ。やるべき仕事と気楽で楽しいことの葛藤が生まれた時、サルに舵取りされている先延ばし名人は「闇の遊び場」に逃げます。闇の遊び場とはやるべきことがあるという罪悪感や不安を持ちながら、関係のない気楽なことをする本当の楽しみとは異なる遊び場です。このままでは本当に間に合わないという状態になると合理的意思決定者の救世主が現れます。パニックモンスターです。パニックモンスターは普段は眠っているのですが、締め切り直前、仕事上の大問題などのピンチで目を覚まし、サルを追い払ってくれます。パニックモンスターの出現により合理的意思決定者は舵を取り戻し、先延ばし名人は生産的な仕事に取り掛かることができるのです。

パーソナリティの影響

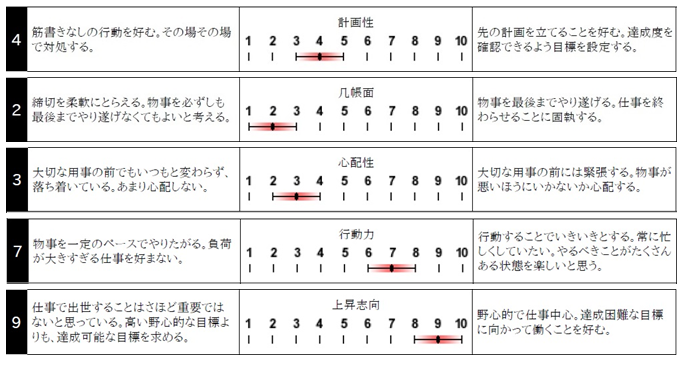

次はパーソナリティの視点から締め切りに追われる理由を探ってみたいと思います。OPQの測定因子のうち締め切りに追われることに関連する因子には以下ものがあります。

・計画性(低得点)

計画性は先を見通して計画的に行動することを好む性質を表します。この因子の低得点者は場当たり的な行動を好む傾向があり、計画的に行動することは自発性を損ねると考えています。低得点者ほど、計画的に仕事を進めることを好まないため、締め切りに追われることになります。

・几帳面(低得点)

几帳面は提出期限や約束を必ず守ることを好む性質を表します。この因子の低得点者は提出期限や約束は状況次第で柔軟に変更できるものと考えています。大きな目的を達成するためには多少の締め切り遅れは仕方がないと考えており、品質へのこだわりや突発事態の発生などを理由に締め切りに間に合わないことがあります。

・心配性(低得点)

心配性は仕事や責任が与えられた際に発動する不安感情です。仕事や責任を全うしたいという気持ちの強さからうまくできるかどうかを心配してしまう性質がこの心配性です。この因子の低得点者は、仕事を与えられても常にリラックスしています。ティム・アーバン氏のいうパニックモンスターがなかなか現れないパーソナリティと言えるでしょう。

・行動力(高得点)

行動力はとにかく行動することを好む性質です。高得点者はハードワークや長時間労働を厭わないため、とにかく行動を増やすことで問題解決を試みます。締め切り直前からの徹夜仕事が苦にならないため、この方法でも締め切りに間に合わせることができると自信をもってしまいます。このことが締め切りに追われる一つの要因となります。

・上昇志向(高得点)

上昇志向は目標達成意欲と言い換えることができます。高得点者は目標達成に向けて常に努力します。その理由はどうしても目標達成したいから、目標達成できないことが嫌だからです。高得点者は締め切り直前の仕事が与えられても何とかして締め切りを守ろうとします。その結果、短い時間で仕事を完了させる能力が身についていきます。この能力によって仕事に要する時間を短く見積もるようになり、締め切り間際に着手することが習慣化します。

私のOPQプロファイルは締め切りに追われる5つの特徴に概ね合致しています。パーソナリティからみて私は締め切りに追われがちな特徴を持っています。

改善方法を考える

松尾豊氏からの重要な示唆は、締め切りに直前にならずとも集中力を高める機会を持つべきであるということ。締め切りに余裕をもって集中力を発揮するには、ゆとりのあるタイミングで集中する時間を設けることが必要です。このアクションを行うには私の計画性4点はやや低く、明確な業務ルールを自ら定める必要があります。例えば、締め切り2週間前に必ず3時間以上のまとまった時間を確保し執筆を開始する、などです。ティム・アーバン氏からの重要な示唆は、早めにパニックモンスターを出現させる状況を作るべきであるということ。几帳面2点、心配性3点である私のパニックモンスターは一般的な人に比べてなかなか起きてくれません。そんな私がパニックモンスターをたたき起こすためにやれることは、事故を想像することです。来週の原稿が間に合わない、掲載できなくなった、執筆者の休職、退職など、通常では起きないが絶対起きないとは言えない状況をありありと想像し、次週のコラムとして自分の原稿を出せるようにしておくこと。これも慣れればすぐに効果を失うと思いますが、当面はこのプランで進めたいと思います。

おわりに

実を言うと私が締め切りに追われる理由を私は知っています。締め切りに追われると不安に襲われます。そして、その不安と戦うために集中力を高め一気に仕事を終えることができると不安が払しょくされ強い達成感が得られます。この達成感が報酬となり、締め切りに追われる行動を強化してしまうのです。締め切りに追われる快感によっているだけなのです。

今後は、今回の反省を踏まえ周囲の人にご迷惑をおかけすることがないよう、締め切りに追われない仕事の仕方に改善することをここに誓います。

また、このコラムが締め切りに追われている同志の皆様のために少しでもお役に立てたら幸いです。

参考:

松尾豊(2006). 「なぜ私たちはいつも締め切りに追われるのか」 http://ymatsuo.com/papers/neru.pdf

Tim Urban(2016)「Inside the mind of a master procrastinator」、TED https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU

はじめに

統計分析は以前に比べてかなり身近なものになりました。無料の統計ツールが広く利用されるようになり、数値データを入れれば簡単に分析結果が得られるようになった時代だからこそ、改めて「何のための分析なのか」を考えることが必要なのです。「何を知りたいのか」を明確にする

「今年の内定者はなんだか例年と印象が違う」そう感じたとき、手元にパーソナリティテストの受検結果があればそれを分析することで、その印象が正しいかを検証できます。

しかし、その検証方法は、「何を知りたいのか」によって変わってきます。

①どこが違うのか知りたい → 例年の内定者との比較

②なぜ違ったのか知りたい

・広報を変えたから? → 例年の応募者と今年の応募者の比較、今年の応募者の応募経路別比較

・各選考の評価基準を変えたから? → 各選考の合格者と不合格者の比較

・面接官にきちんと評価基準は伝わっていたのか? → 面接官ごとの合格者と不合格者の比較

・今まで内定していたような人は辞退してしまったのか? → 辞退者の傾向分析

このように、「何を知りたいのか」によって、「どういう集団に対して」「どのような分析手法を用いるのか」が異なってきます。意味のある分析結果を得るためには、「何を知りたいのか」を意識することが重要です。

「何のために知りたいのか、それを知ってどうするのか」を考える

もう一つ考えておきたいことに、「何のために知りたいのか」「それを知ってどうするのか」があります。つまり、得られた分析結果をどう運用するのかです。運用に落とし込めない分析を行ってもあまり意味がありません。事前に、その分析で結果が得られたらどうするのかをある程度考えておくことも重要です。例えば以下の選考フローを考えてみます。内定者の傾向を明らかにして、一次面接よりも前にその傾向に基づいて絞り込むことを目的に分析します。

エントリーシート→適性テスト(知的能力・パーソナリティ)→一次面接→グループディスカッション(GD)→二次面接→最終面接

内定者の傾向を指標化しようと、統計ツールと手元のデータを駆使して(重回帰分析などで)指標化を試みます。なかなか良い指標にならず、悪戦苦闘しながらやっとのことで数値的に良い指標ができました。

しかし、その指標を算出するために「知的能力テスト結果」「パーソナリティテスト結果」「GD評価」が必要だった場合、その指標で一次面接よりも前にスクリーニングを行うことはできません。その時点では学生の「GD評価」が無く、指標を算出できないためです。

このように、数値的に良い指標を作成しようとするうちに、実際には運用できないものになってしまうこともあります。

ただ、この指標も、GD選考を一次面接よりも前に実施するように選考フローを変えることができれば活用可能です。選考フローの変更も視野に入れられるのかなど、分析を行うときには「その結果をどう使うのか」も意識すると、意味のある分析ができます。

「意味のある」統計分析を行うために

冒頭で述べたように、様々なツールが開発され手元で簡単に統計分析を行うことができるようになりました。データを入れさえすれば何かしらの結果が得られます。簡単に結果が得られるからこそ、苦労して取得したデータがあると、せっかくだからとあれやこれや分析をしたくなってしまいます。あれやこれや分析をすること自体は問題ありません。しかし、何のために行う分析なのか、得られた結果をどう運用に落とし込むのかを事前に考えておかないと、ただ分析しただけで終わってしまいます。

簡単に結果が得られる世の中だからこそ、事前に分析の目的を明確にしておくことが大切なのです。

「何を知りたいのか」「何のために知りたいのか」が明確であっても、それをどうやって分析項目に落とし込めば良いかわからないということも出てくると思います。その際は是非当社へご相談ください。

異なる文化間で公平なアセスメントを構築することの難しさと、それに対して何ができるかを学びます。

私はアセスメントセンター(本ページ下部の訳者コメント参照)を実施しており、観察用のシートに「発見した能力開発の領域について直接的かつ明確に言及していない。」と走り書きしています。この記録は、この受検者がこのコンピテンシーについて最高点をとることはできないことを意味します。結局のところ、私たちが求めているのは、あまり「回りくどい話し方」をせずに自分の考えを直接述べ、重要な点に明確に対処できるマネジャーです。しかし、私は心の中で「ちょっと待って。私は今、あまりにも『ドイツ的』に考えていないか?『直接』とはどういう意味だろう?」と考えます。その受検者が相対した「従業員」役は、メッセージを非常に明確に理解していました。

アセスメントセンターの次の演習は、コンピテンシー面接です。私のメモには「自分の貢献を明確にせず、『私』ではなく『私たち』を多用している」と書かれていました。私はまた不公平になっていますか?私はドイツの個人主義的な文化で育ち、幼い頃から個人の貢献や成功について話すように訓練されてきました。しかし、ほんとんどの国は集団主義的な文化であり、自分自身の成功を強調することはむしろ一般的でないことが多いです。このタイプの文化では、人々は自分自身をグループの一部とみなしているため、アセスメントの状況設定の中でもそのようにコミュニケーションをとる傾向があります。「では私はどうすればよいのか?私たちが求めている望ましい行動やスタイルは何だろうか?」私は考え、混乱しています。

上に挙げた2つの例は、異なる文化を持つ人々のアセスメントにおいて評価者が直面する課題の一部を浮き彫りにしています。実際、アセスメントセンターやディベロップメントセンターはあらゆる側面で文化の影響を受けます。文化的多様性により、バイアス(偏見)や誤解、ミスコミュニケーションが生じる可能性が非常に高いのです。

異文化間で公平かつ包括的なアセスメントを構築するという課題

リーダーシップとフィードバックのスタイル

リーダーシップのスタイルは文化によって異なります。中国における優れたリーダーは、英国における優れたリーダーとは大きく異なり、リーダーシップスタイルの違いがアセスメントセンターやディベロップメントセンターでも同様に現れる可能性が高いです。西洋諸国では、部下が上司にフィードバックを行うことは歓迎されていますが(360度フィードバックなど)、アジアのほとんどの国では受け入れられません。私は、中国の組織に360 度フィードバックを導入しようとして失敗する顧客を多く見てきました。実際、ほとんどの文化では、ドイツ人のように率直かつ直接的にフィードバックを与えることはありません。文化によっては、コミュニケーションが一方向、つまりトップダウンでしか機能しない場合もあります。したがって、受検者と(受検者の)上司役とのやりとりを観察し、上司に公然と反対する受検者を高く評価するロールプレイ演習は、一部の文化にとって不利であり、公平な演習とは言えません。

グループ演習

複数の受検者を同時に評価することができ非常に効率的ですが、この手法は信頼性が低く、方法論に問題があります。他の受検者は訓練された評価者ではなく、1対1のロールプレイ演習などとは対照的に、望ましい(望ましくない)行動を引き起こす事前に定められたスクリプトに従うわけではありません。そのため、グループ演習の結果は実際には比較できず、他の受検者の力に大きく左右されます。さらに、若い頃から自分自身や自分のアイデアを「売る」ことを学ぶ人たち(アメリカ人など)もいれば、特に集団主義的な文化において目立たないように、集団のコンセンサスに従うようにと教えられる人たちもいるという、文化的な差異という問題を加えたら、予測妥当性はごくわずかです。

パーソナリティモデル

西側諸国で広く受け入れられているパーソナリティモデルは、他の文化ではあまり役に立ちません。たとえば、有名なビッグファイブは個人主義的な文化の影響を受けています。ビッグファイブはアセスメントセンターで使用される多くのパーソナリティモデルに影響を与えるため、ほぼ自動的に特定の文化グループに不利になります。研究によると、西洋文化では、特質、意見、目標、その他の非常に個人的な特徴が、一貫し安定したアイデンティティの基礎を形成していることがわかっています。しかしアジア文化では、このような連続性が、一般社員やマネジャーなどの役割によって形成される場合があります。したがって、研究によると、性格特性と行動の関連性は、アジア文化では西洋文化に比べて低い可能性があり、パーソナリティに関するアンケートの妥当性も同様であることが示唆されています。

組織が、最も基本的な検討すべき点の1つは、(将来の) 従業員やマネジャーが(通常は本社によって形成される) 組織文化にどの程度適応することを期待しているか、またはどの程度文化差を受け入れて、慣れた行動をとることができるようにするか。優劣はなく、どちらも、スタッフやリーダーを選抜または育成する際の組織文化とアセスメントに強い影響を与えます。

異文化を包括するアセスメントへ向けて

最も異文化に適用可能なアセスメントソリューションの1つは、より客観的で偏見の少ない人事決定を可能にするオンラインアンケートです。このための前提条件は、国際的に検証されていることです。SHLは、最もよく使用されるアセスメントツールであるOPQ(Occupational Personality Questionnaire)について、ローカル比較グループを提供しています。これにより、受検者を同じ文化的背景を持つ人々と比較できるため、異文化間のバイアスが軽減されます。(強制選択手法が社会的に望ましい回答を大幅に減らすことが研究によって示されているにもかかわらず、中国など一部の文化ではアンケートは一般的に普及しておらず、回答者は社会的に望ましい回答をする傾向があり、結果が歪められることを完全に防ぐことはできません)。

文化的バイアスを軽減できる可能性がある、もう1つの方法は、受検者と同じ文化をもつ、またはその文化での生活した経験を持つ評価者を用意することです。こうすることで、すべての文化が望ましい行動を発揮するチャンスが同じになるように、「単一文化」で評価するよりも行動指標を「より緩やかに」解釈することにも役立ちます。

私の意見では、異文化を包括するアセスメントというテーマは、これまで以上に重要度が高まっています。しかし、多くの場合、最初の重要なステップは、これらの複雑さを認識することです。さらに、異文化間で公平なアセスメントを課題としてだけでなく、時間とエネルギーを投資する価値のある貴重なものとして捉えることが重要です。

上述のアセスメントセンターでは、私は他の評価者と自分の考えを率直に共有しました。次に、リーダーシップやフィードバックのスタイルなど、求められる行動について明確な最低基準を定義しました。他のコンピテンシーについては、文化間の違いを反映するように、事前に定められた行動指標を少し緩やかに解釈することにしました。

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2023/the-challenges-of-cross-culturally-fair-assessments/

アセスメントセンターとは、仕事場面を模した複数の演習(プレゼンテーションや部下との面談など)を通して、受検者の能力を多面的に評価する手法です。受検者の能力開発を目的と行う場合にはディベロップメントセンターと呼ばれます。

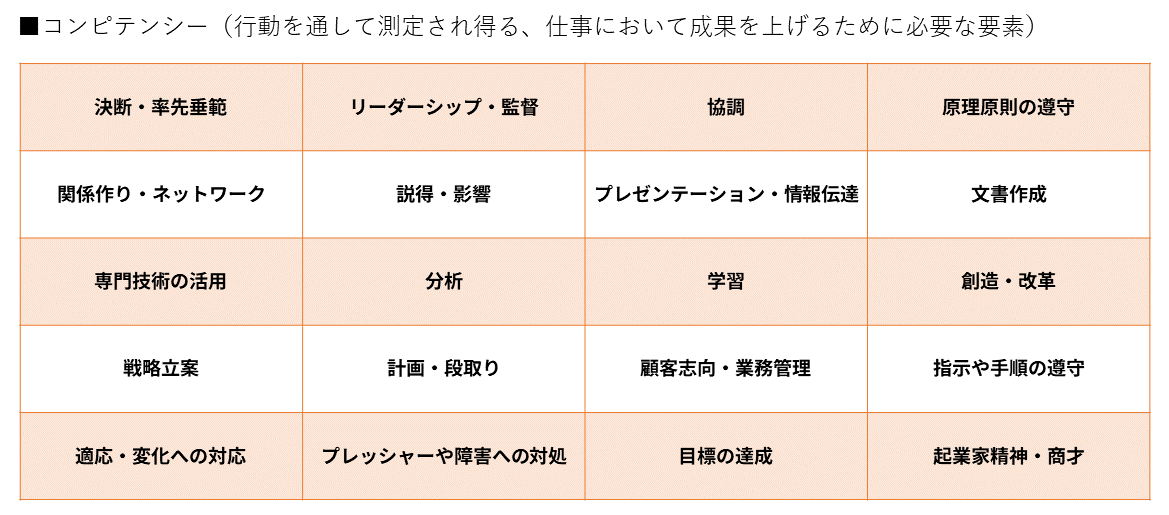

我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。 昨年のコラムで取り上げた通り、リーダー層強化はかつてないほど重要な人事・組織課題となっています。今回は、当サイトでこれまで取り上げた様々なリーダーシップに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。はじめに

新時代のリーダーに求められる新しいリーダーシップスタイルとして、SHLはエンタープライズ・リーダーシップを提唱しています。エンタープライズ・リーダーシップを発揮するリーダーは、自分の責任範囲だけにとどまることなく、周囲の組織や人の業績向上に貢献し、その周囲の組織や人の力をバネにイノベーションを起こし、組織を飛躍的に成長させます。従来のリーダーシップモデルと異なるエンタープライズ・リーダーシップの特徴はネットワーキングです。本コラムでは、エンタープライズリーダーにとって極めて重要なこのネットワーキングについて述べます。

エンタープライズ・リーダーシップの詳細は、コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」をご覧ください。

なぜ、ネットワーキングが重要なのか

リーダーにとってネットワーキングが重要であることを示すいくつかの記事を紹介します。まずは、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR100周年記念)に掲載された「共創を実現するリーダーシップ」のABCです。

このABCはそれぞれの文字がリーダーとしての役割を示しています。AはArchitect(アーキテクト)、つまり設計者です。イノベーションを生み出す組織の制度、風土、マインドのためのあらゆるものを作る人です。BはBridger(ブリッジャー)、橋渡し役です。社内外の様々な組織のつながりとなる人。CはCatalyst(カタリスト)、触媒です。触媒とは周囲の人に影響を与え、変化を促進する人のこと。共創を生み出すリーダーにはこの3つの役割が重要と述べられています。

特に注目すべきなのは、BとCです。Bの橋渡し役は事業、地域、部門を超えたイノベーションを奨励し、あらゆる人材や技術にアクセスできる環境を作ります。組織、部門、業界、地域を超えた相互の信頼関係を構築します。Cの触媒は共創を求められている組織や個人がアイデアを素早くビジネスにつなげるため、他社間のコラボレーションを促進します。

これら二つの役割は人間関係を作り、その関係を活用するネットワーキングそのものと言えます。

次は、イノベーションのDNAで紹介された優れたイノベーターの持つ行動的スキルです。質問力、観察力、ネットワーク力、実験力の四つのスキルが挙げられています。

注目すべきはもちろんネットワーク力です。イノベーションを生み出すネットワーク力とは、新しいアイデアやインサイトを持つために異なる視点や考え方の人と交流する能力です。自社を売り込んだり、協力を得たりするための目的を持った交流ではなく、普段話すことがない全く関係のない分野の人との交流や対話であることが重要です。異なる分野の情報がつながることで新発見や新しいアイデアが生まれるのです。

ネットワークリーダーコンピテンシーとは

SHLは、エンタープライズ・リーダーシップを三つの側面(変革、執行、ネットワーク)からなる12項目のコンピテンシーによって測定します。ここではネットワークリーダーシップについて詳しく説明します。ネットワークリーダーシップとは、組織内外の幅広いネットワークを構築し、連携させ、有効化することで、強力なネットワーク・パフォーマンスを確立することです。このリーダーシップを構成するコンピテンシーは以下の4項目です。

1. ネットワークの構築

チームや部署の垣根を越えて、さまざまな分野の人々が相互に有益なつながりを築くのを助ける。このコンピテンシーを発揮する人は、ネットワーキングの努力の成果である個人のパフォーマンス向上、組織横断的な協力関係の強化、イノベーションの拡大を得ることに大きな喜びを感じる。自分が築いたネットワークをチームのメンバーにも活用するよう促す。

2.ネットワークの活性化

革新的な思考とパフォーマンスを育むために、適切な緊張感を作り出す。緊張感を生み出すために、主に新しいアイデアや課題をネットワークに導入する。メンバーに意思決定を任せるが、勢いを維持するために介入すべきタイミングを見極められるよう、近くにいる。生産的な対立と非生産的な対立(例:個人的ないさかい)を区別し、後者に適切に対処する。

3.相互依存の創造

個人が他者と協調することを推奨し、提言や意思決定を評価する責任をグループに課すことで、ネットワークの自律性を高める。自ら問題解決に乗り出すのではなく、皆で協調しながら問題解決するよう促し、ネットワークの自律性を高める。グループ内の自律的な相互依存を育めるよう、自分の考えを最初には述べない。支配的ではなく、最善の決断を下すためには、常にその決断に関与する必要があるとは考えない。

4.ネットワークの有効化

ネットワークが大きな組織で効果的に機能するよう進んで介入する。ネットワークを保護し、その中から出てきた提言の推進者となることを恐れず、組織全体に有益なアイデアを浸透させる。ネットワークを阻害する問題や障壁の解決に取り組む。ネットワークの目標達成のために現状に立ち向かうことを恐れない変革者と見られる。反対勢力に対して挑戦することを厭わず、ネットワークの成功を他の人と話したり、ネットワークの価値を示す機会を見つけたりすることを楽しむ。

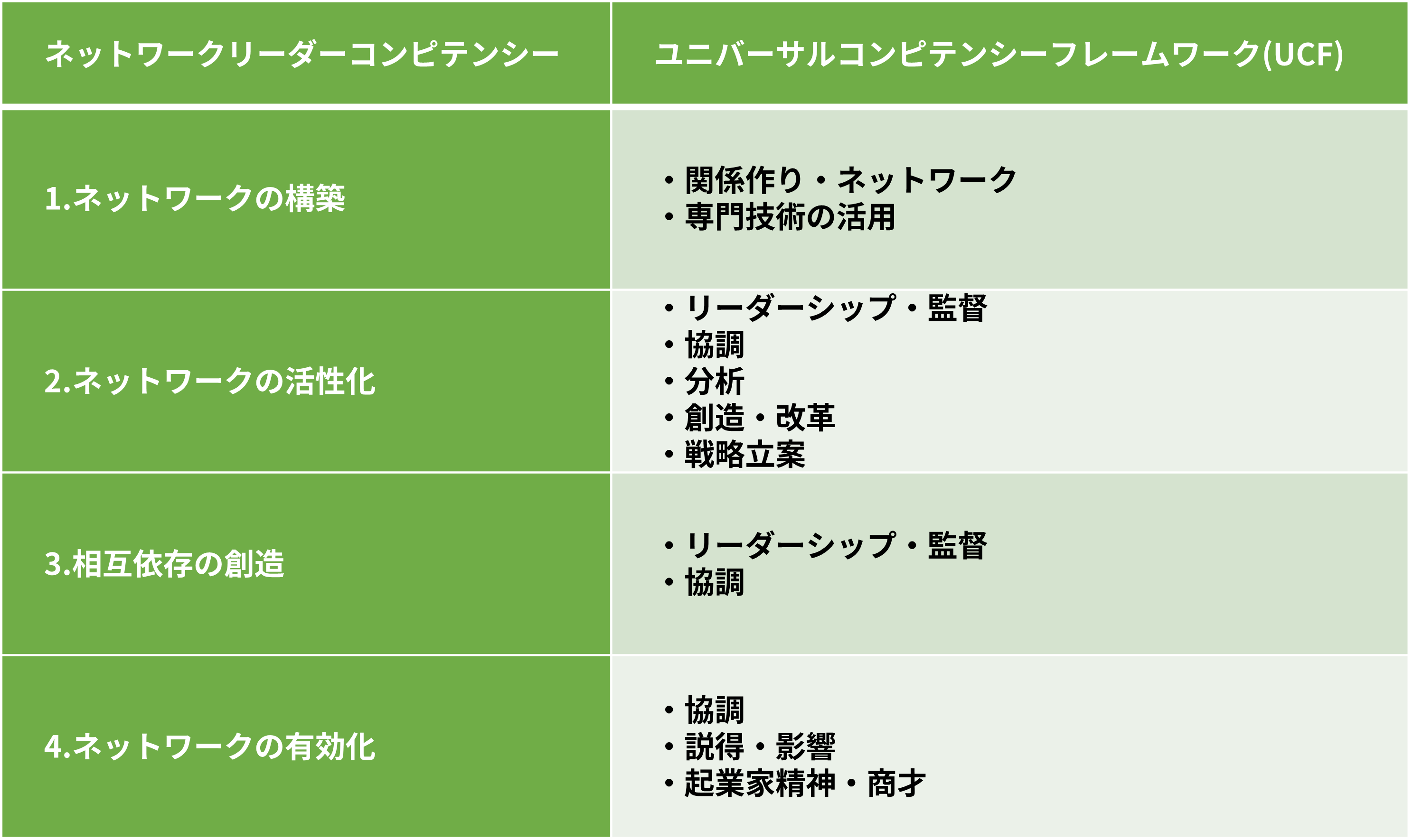

これら四つのコンピテンシーはユニバーサルコンピテンシーフレームワークと以下の通り関連付けできます。

ネットワーキングのスキルを身に着けるためのヒント

ネットワークリーダーシップを発揮するためには、基本的なネットワーキングのスキルを身に着ける必要があります。ここではユニバーサルコンピテンシーフレームワークのコンピテンシー項目である「関係作り・ネットワーク」の開発のためのヒントをご紹介します。1.ネットワーキングの準備をする

・人間関係を築くべき重要人物を組織の中で見つけます。その人たちがあなたやあなたの部署にどのような影響を与えているか、どのようにすれば彼らがあなたの役に立つか(そして、あなたが彼らの役に立つか)を明らかにします。彼らと接し、その関係を維持する戦略を開発します。

・同僚のグループについて考え、彼らの個人的なインパクトの点で各人を評定します。グループの中でなぜある人々がより大きな信頼性や知名度をもっているのかを考え、全体的なインパクトの増減に関係するような具体的行動に注意します。同僚と比べてのあなた自身のインパクト・レベルを評価し、必要であれば自分の影響力を高めるための対策を講じます。

・自分の支配的スタイルや強制的スタイルのために他者を萎縮させたり圧倒したりしたかもしれない例を見つけます。他者が時にあなたのことを「うるさい」、「おしつけがましい」、「自己中心的だ」と思うかどうかを吟味し、それに従って自分のスタイルをどのように変えられるかを考えます。

揉め事や個人攻撃と思われるような状況に自分がどのように感情的に反応するか、時にあなたの反応があなたの行動にマイナスの影響を与えるかどうか、を考えます。必要であればこの問題をメンターやコーチと話し合い、より効果的な反応や葛藤対処戦略を開発します。

2.練習する

・社交の場で人と信頼関係を築いてくつろがせる練習をします。質問することで相手やその仕事に興味があることを示します。「軽いおしゃべり」があなたにとって本当に問題ならば、小さなグループに混じってやり取りするよう努めましょう。

・将来顧客になる可能性のある人やビジネスの新しいコンタクト先に自分を紹介する練習をします。自分のボディ・ランゲージ、声の調子、初めて会う人に最初に何を言うか、を考えます。どのようにしたら第一印象を改善できるかについて友人からフィードバックをもらいます。

3.ネットワークに参加する

・職種を超えたプロジェクトや部署をまたがる委員会に参加したり、共通の問題や関心事について、他部署と協同ワーキンググループを作ったりしましょう。結果を出すことが特にうまいと思う部署について研究します。彼らの成功の鍵である戦略を見つけ、それらのアイデアを自分のグループの中でどのように活用できるかについて、チームメンバーと一緒に検討します。

・組織の中で広い範囲の人と人間関係を築くために、社交的な集まりを利用します。あなたのチームの目標達成を祝うイベントに他部署のマネージャーを招待し、成功が共有されている感じや協力感を醸成します。同様に、適宜、他部署の祝い事に参加します。

・あなたの通常のやり取りの範囲よりも広いネットワークに参加することによって、組織の中でのあなたの認知度を高めます。組織のセクションを越えた幅広い人と会ってやり取りする機会を求めます。適宜、仕事以外の場面で同僚と付き合う時間をとります。

おわりに

リーダーにとってネットワーキングが重要であることは今も昔も変わりがないという意見があります。私もその通りと感じます。しかし、新しい時代のリーダーに求められるネットワーキングのスキルは、政治的なネットワークを作ることや今の自社にとって有益な人脈を作ることではありません。不透明な未来を生き抜くためのイノベーションを生み出すリーダーシップが必要であり、そのリーダーに求められるネットワーキングのスキルとは、人のため、社会のため、世界のためを前提として、自分とは異なる様々な価値観や視点、考え方を持つ人、時には敵対する相手と対話し、そこから新しい発見やアイデアを見出す能力なのだと考えています。参考文献

リンダ A.ヒルほか(2022)、「共創を実現するリーダーシップ」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2023年 2月号 ダイヤモンド社

クレイトン・クリステンセンほか(2012)、『イノベーションのDNA』翔泳社

2024年の人事に影響を与える、7つのコンテクスト

ダイナミックな人材の世界では、優位性を持つことは必要なことであり、選択の余地はありません。本ブログでは、2024年のタレントマネジメントで予想されるトレンドと、AIの波が人事領域をどのように再構築しているか、世界経済の動向が人材戦略にどのような影響を与えるか、なぜスキルと人材獲得へのアプローチが進化しているのか、をご紹介します。課題を乗り越えてチャンスをつかむために、必要な知識を身に付けましょう。

今後注目すべきコンテクスト(文脈)や見通しは以下の通りです。

1. AI革命が進行中

2023年は、ChatGPT Plusなどのテクノロジーを含む生成AI(Gen-AI)の出現により、止められない変化の波の始まりの年になりました。生成AIは、人事およびビジネスプロセスをより効率化し、繰り返しのタスクを減らし、予測力の高い人材分析を可能にします。ただし組織がこの波に乗る場合には、十分な注意を払い、テクノロジーを徹底的に理解し、2024年に導入すべきかどうかを検証する必要があります。

2. 世界経済の不確実性は従業員に影響を与える

パンデミック後、雇用市場は大きく変化し、大退職時代につながりました。従業員が力を持つ一方で、現在の労働市場が逼迫していることと経済の不確実性によってバランスが変化しつつあります。組織は長期的な利益を得るために、人材への投資を継続し、能力開発、流動性やキャリアの成長を提供し続けることが必要です。

3. ビジネスの変革により人事戦略が変化する

デジタル化、持続可能性、多様な競争が2024年のビジネスの変革を推進し、成功に必要なスキルと人材が変化します。人事はスキルギャップを迅速に特定し、ギャップに対処するために、人材獲得や社内の人材の流動性を高める必要があります。

4. 労働力不足と労働人口の人口動態の変化

世界的な人材不足は過去最高に達しており、組織は必要な人材を確保する効率的な方法を批判的に検討する必要があります。解決策としては、さまざまな人材プールを活用することや、重大なスキルギャップに対処するために社内の人材開発に焦点を当てることが考えられます。

5. 技術的なスキルから行動的なスキルへの移行

人事のスキルへの重点は、2024年には行動的なスキルへと移行します。学習、問題解決、効果的なコミュニケーションを素早く行うことができる人材を特定することが極めて重要になります。このようなソフトスキルや行動スキルを備えた人材を採用、育成、配置することは、人事にとって競争上の優位性となります。

6. データの民主化

2024年には、人事担当者はテクノロジーに精通し、分析的で戦略的になる必要があります。人事が組織内で戦略的機能へと変化する中で、データ主導の意思決定とプロアクティブなアプローチは不可欠となります。

7. 採用は減速し、社内流動性は高まる

2023年は採用が減速し、社内の流動性が高まっています。組織は、社内での異動に関するプログラムをより効果的にし、従業員が組織内のチャンスと組織に留まるメリットを確実に認識できるようにすることに重点を置く必要があります。

SHLが新たに作成したeブック「2024 Talent Outlook」では、上述の7つのコンテクストについてより詳細な情報をまとめています。

2024年に向けて、SHLはお客様を全面的にサポートできるように尽力します。

原文はこちらです。

https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2023/2024-talent-outlook-navigating-the-future-of-hr/

eブック(英語)は以下のURLよりご確認いただけます。

https://www.shl.com/assets/premium-content/shl-2024-talent-outlook-ebook-en.pdf