モビリティ社会において、一層大規模化・複雑化するソフトウェア開発。

不足するソフトウェア技術者を社内人材の職種転換によって育成する「キャリア転進プログラム」についてご紹介します。

※本取材は2023年1月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです

株式会社デンソー

自動車技術、システム・製品の製造

自動車部品製造業

連結 167,950人、単独 45,152人(2022年3月末現在)

インタビューを受けていただいた方

広瀬 智 様

増子 敬 様

株式会社デンソー

電子PF・ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 室長 (写真右)

電子PF・ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 (写真左)

インタビューの要約

モビリティエレクトロニクス事業においてソフトウェア技術者に対するニーズが質・量ともに高まる一方、社内にはスリム化が求められる事業もある中、社内で職種転換を行う「キャリア転進プログラム」が立ち上がった。

推薦と社内公募を併用し、応募者にeラーニングと適性検査WebCABを実施。その後、ソフトウェア開発の基礎研修を行い、仮配属期間を経てソフトウェアの開発現場へ送り出している。

プログラム開始から約2年が経過し、現在は年間100名弱を輩出するペース。転進者の中には、目覚ましい活躍をしている人材もいる。

リアリスティック・ジョブ・プレビューも含め、ソフトウェア技術者として現場で活躍できる人を見極める精度を引き続き高めていく。今後もソフトウェア技術者に求められるスキルは変化するため、教育内容をアップデートし、組織の要請にこたえていきたい。

高まるソフトウェア技術者へのニーズに対応するために、社内人材の職種転換をサポートする「キャリア転進プログラム」。

私たちの所属するモビリティエレクトロニクス事業グループでは、ソフトウェア開発の規模がどんどん拡大し複雑化していく中、ソフトウェア技術者の不足が深刻化しています。一方、モノづくりの事業は非常に成熟しており、今後、電動化が進んでいく中でスリム化が必要な事業もあります。そこで双方の課題を解決するための一つの手段として、社内での職種転換「キャリア転進プログラム」の検討を始めました。20年7月にソフトキャリア支援室が組織化され、準備期間を経て、2021年1月から本格的にプログラムの運営を開始しています。

このプログラムは、社員のキャリア自立・自律と開発を支援する「キャリアイノベーションプログラム」における、継続的な学習を支援する「リカレントプログラム」の一部として位置づけています。「キャリアイノベーションプログラム」は、ソフトウェア技術者をいかに質と量の両面で強化していくかという課題へ対処するために作った仕組みです。デンソークリエイトに在籍していた頃に培ったノウハウを活かしつつ、デンソーの課題に即した形にしています。まずソフトウェア技術者のスキルを可視化しました。そこから社員が自らキャリアを描き、学び続け、活躍することを支援します。プログラムにおいては、ソフト技術者としての適性を見極めるために、日本エス・エイチ・エルのオンラインアセスメント(WebCAB)も利用しています。

「キャリア転進プログラム」で、未経験者のポテンシャルを見極め、基礎教育を行い、実戦配備する。

「キャリア転進プログラム」の当初は組織の推薦だけでしたが、なかなか人数が増えなかったので、社内の公募制度も併用しています。応募者はハードウェア技術者だけでなく事務職も含みます。

応募者にはソフトウェア技術のリテラシーを向上するためのeラーニングとオンラインアセスメントを実施しています。オンラインアセスメントは、すんなりとソフトウェア的な技術を身につけられるというより、ソフトウェア的な考え方ができる人かどうかを見極める必要があると考えたためです。オンラインアセスメントとしてはWebCABを活用して、ソフトウェア技術者の適性を判断しています。そして、やる気と適性のある人に2カ月半の教育研修を行います。統計分析の結果、WebCABの得点と研修で実施するプログラミング言語テストの得点との強い相関が確認できています。また、結果リポートはご本人にも通知し、能力開発に役立てもらっています。

教育内容は、新人と同様にソフトウェア技術者として最低限必要なものだけにしました。このプログラムではソフトウェア技術者として共通に必要な基礎を学んでもらい、部門や製品によって必要な技術や知識は少しずつ異なるので、それらは配属後にOJTで学んでもらいます。

また、研修後、すぐにソフトウェアの現場でやっていけるかは分かりませんので、仮配属期間を設けて実際の業務を体験します。私たちもフォローして、本人と配属先がやっていけそうだとなったら正式に配属します。配属先は、会社のリソース計画をもとにいくつかの部署を提示します。その中で本人の希望も踏まえて決定します。応募から配属までに約半年で行っています。

年間約100名のソフトウェア技術者を輩出。活躍する社員も。

プログラム開始から約2年が経過し、現在は年間100名弱を輩出するペースです。プログラム出身者のなかには際立って活躍している人がいますし、いろいろなソフトウェア分野のイベントでもキャリア転進プログラム出身の方が出ていたりします。潜在していたソフトをやりたい人がその仕事に就けて活き活きと活躍されている様子を見るとよかったなと思います。そういう機会を提供して活躍や成長していくことに携われているのは1つのやりがいですね。

一方、途中で「やっぱり厳しいね」となる人もいます。華やかな仕事を思い描いて現場に入ると、思っていたのと違うと頑張れない人もいます。やってみて「こんな仕事だと思わなかった」となるとお互いに不幸になってしまうので、厳しいけれどもやりがいのある世界をよく理解してもらおうと説明していますが、それでも「やっぱり現実は違った」となる人はいます。ゼロにはできないとは思いますが、減らすことが課題です。仕事環境の大きな変化は誰にとってもストレッサーです。加えてプログラム参加者の職位が高い場合、受け入れ側がリーダークラスとしてのパフォーマンスを期待してしまい、それがプレッシャーになるケースもあります。どうケアするかを検討しています。

また、今後もソフトウェア技術者に求められるスキルは変化するため、教育内容をアップデートし、組織の要請にこたえていくことが必要になると考えています。

日本エス・エイチ・エルのアセスメントはデンソークリエイト在籍時の人材可視化から活用しており、人の特性を計測する仕組みとして信頼しています。今後は自社と業界平均との比較をしたいですね。また、プログラミングとマネジメントという主要な点だけでなく、様々な職種への適性を見極めたいと思っています。特に開発全体を見て指南していく人材である、ソフトウェアアーキテクトなどは、もともと素質がないとできない職務です。どんな人材か、日本エス・エイチ・エルの診断ツールで絞り込めたらと期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

松波 里奈

ソフトウェア技術者の獲得は様々な企業で喫緊の課題です。その中でも今回は、高い専門性が求められる技術者の自発的な職種転換という先進的なお取組みに参画させて頂けましたこと、大変有難く思っております。「年間100名弱のソフトウェア技術者を輩出」という成果は、広瀬様、増子様がアセスメントデータの活用に留まることなく、キャリア自律促進のための前向きかつ挑戦的な取組みを続けたことによるものと感じております。今後もアセスメントの活用に留まらず意見交換させて頂き、効果的なタレントマネジメントの立案と運用のために尽力いたします。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

高度ソフトウェアエンジニア育成のための新人事制度を導入した、デンソークリエイトの企業改革をご紹介します。

※本取材は2021年12月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

株式会社デンソークリエイト

車載組込ソフトウェアに関連する研究開発および先行開発、開発支援ソフトウェア(プロジェクトマネジメントツール、レビュー支援ツールなど)の開発、ソフトウェア技術者教育、プロセス改善・品質監査およびソフトウェア構造改革推進

情報・通信業

277名(2022.1.1現在)

インタビューを受けていただいた方

加藤 宏幸 様

株式会社デンソークリエイト

取締役

インタビューの要約

自動車産業におけるソフトウェアへのニーズの急拡大に対応するため、企業改革を実施。「高度ソフトウェアエンジニア集団としてグループ・業界をリードする会社」を目指し、スペシャリスト育成に振り切った新人事制度を導入。

新制度のポイントは、早期のキャリア複線化、キャリアアップ計画の作成、能力基準(コンピテンシー)とスキル基準(ソフトエンジニアとしてのスキル)に基づく絶対評価の人事考課、年功色の薄い処遇など。

コンピテンシー基準は日本エス・エイチ・エルのアセスメントをもとに作成。これに則り毎年の評価者研修を徹底。また、昇格候補者の審査にも同様のコンピテンシーが適用されている。

新人事制度導入以降18名のスペシャリストが誕生し、社員満足度調査の結果も向上。人事考課アンケートや社員満足度調査によるフィードバックを得ながら、現在も制度の改善を続けている。

ソフトウェアニーズの急拡大により会社への期待が増大。高度ソフトウェアエンジニア集団としてグループと業界をリードする会社を目指し、企業改革を実施。

当社は自動車がソフト化する将来を見据え、優秀なソフトウェア技術者の獲得を主な目的として、名古屋の小さなIT企業として誕生しました。ソフト開発を行うのは人であり、人だけが財産の会社です。親会社とは異なる、当時としては思い切った独自路線で、人事の仕組みを作成しました。コアタイムなしのフレックスタイム制、服装は自由、「アトリエ」という担当業務以外を含む組織でのコミュニケーションと自己研鑽などが特色でした。

設立から四半世紀が過ぎ、会社の規模が拡大するにつれ、トップが全員の能力を把握して処遇するようなことはできなくなりました。人材管理、配置・育成をしくみで行うこと、いわゆるタレントマネジメントが必要になったのです。

ソフトウェアに対するニーズの急拡大により、会社への期待が一気に高まる環境変化に対応し、2016年から企業改革を開始しました。目指したのは「高度ソフトウェアエンジニア集団としてデンソーグループ・業界をリードしていく会社」。親会社からの依頼に対応するだけではなく、ひとり一人が主体性を持って考え、提案し、自身のキャリアを描いて切磋琢磨する組織風土を目指しました。

スペシャリスト育成のための新人事制度をスタート。キャリアの複線化、キャリア計画の作成、コンピテンシーとスキル両面の能力開発、絶対評価などを導入。

改革の目玉として、2017年に新人事制度をスタートしました。それまでのトップの関与が強く、個別に判断して決める傾向があった人事から、仕組みで回す総合的な人事制度を構築して導入。人事の方針は、ソフト技術者は労働市場において流動性が高いことを前提とした考え方から、長期雇用・育成重視へと舵を切りました。

新制度のポイントは、スペシャリスト育成のための早期のキャリアの複線化と、それに付随するキャリアアップ計画の作成。そして能力基準(コンピテンシー)とスキル基準(ソフトエンジニアとしてのスキル)の作成、これに基づく絶対評価の人事考課と、年功色の薄い処遇などです。

新人事制度の導入に際しては、日本エス・エイチ・エルの協力のもと、評価・育成の根幹となる人材要件(コンピテンシー)を設計しました。このコンピテンシーに基づき、毎年の評価者研修や、昇格候補者の審査等を行っています。また「万華鏡30」を全社員が継続的に受検し、本人と上司が結果を共有の上、キャリアアップ計画作成や能力開発に活用しています。昇格候補者は別途アセスメントを受検し、その結果について日本エス・エイチ・エルのコンサルタントからフィードバックを受け、上司と本人と人事の三者で共有の上、行動改善に役立てています。 ソフトウェア技術者は科学的なアプローチを好むため、能力開発にも計測・データ解析に基づく根拠を示すことは非常に有効です。言葉だけよりも説得力が高まり、行動改善に繋がる可能性が高いと考えています。

新人事制度の成果は、活躍するスペシャリストの誕生、社員満足度の向上。

複線型人事は、会社ニーズだけでなく社員のニーズにも合致していましたので、歓迎されました。管理職ではなく専門職としてキャリアを積みたい人材も数多くいます。結果として18人のスペシャリストが誕生しました。その認定や昇格は、課題発表やアセスメントデータにより吟味して決定しているため、認定・昇格後はほぼ期待通りに活躍してくれています。会社に対するグループ内の評判も向上してきていると感じています。

また、毎年行っている「社員満足度調査」の結果では、新人事制度導入後、人事制度・育成制度に対する満足度は着実に向上しました。会社全体への満足度を示す「総合満足度」は、約50%から70%まで大幅に向上しており、人事の施策は間違ってはいないと自負しています。

新制度の導入は終わりではなく、始まりだと思っています。特に人事制度の要となる人事考課制度については、毎年評価者研修を実施し、評価の行い方と目線を統一しています。また運用の実態を把握するため、人事考課アンケートや社員満足度調査の結果を検討し、評価者やフィードバック者の変更、業績評価の簡素化など、試行錯誤を繰り返しています。

今後の課題は、実務的には、複線化したスペシャリストコースの拡充と認定方法の改善。先が見通し難い世の中で、キャリア形成の仕方をどう考えるかも課題です。また、どちらかと言えば内向きでモノを言いたがらないソフト技術者の意識を変えて、活発な議論が起きる企業風土へと改革を目指すべく、新たな打ち手を考えています。最終的な目標は、デンソークリエイトを日本のソフトウェア産業を代表する会社にし、社員が誇りを持って笑顔で毎日働けるようにすること。人事制度はそのための手段と考えています。

日本エス・エイチ・エルは、グローバルの膨大なデータと知見を持ちながらも、自社の理論を押し付けずに、常に同じ目線に立って寄り添ってくれる点がありがたいです。企業の信頼度だけでなく、適性検査の正確さ、コンサルタントの方の力量も大きいです。長年実施しているフィードバック面談は非常に好評で、今や欠かせない年中行事になっています。これからも宜しくお願いします。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

改正 晃大

高度なスペシャリストを育成するための先進的な人事制度やタレントマネジメント施策はIT業界のみならず、日本の産業をリードする取り組みです。この様なタレントマネジメント施策の設計と運用に深く関わることができ、大変光栄です。「新制度の導入は終わりではなく、始まり」という言葉の通り、制度は導入することが目的ではなく、制度の運用を通じて人が育ち、組織を発展させることが目的です。これからもデンソークリエイト様が目指す「日本のソフトウェア産業を代表する会社」に向けて、コンサルタントとして共に試行錯誤し、お力になりたく存じます。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

激化するグローバル競争を勝ち抜くため組織体制を強化するジェイテクト。

タレントアセスメントを用いた経営人材の発掘と育成の取り組みをご紹介します。

※本取材は2020年9月に行いました。内容は取材時のものです。

株式会社ジェイテクト

人事部 人事企画室 企画グループ

ステアリングシステム、軸受、駆動部品、工作機械、電子制御機器などの製造・販売

製造業

49,933名(2020年3月 連結)

タレントマネジメント課題

グローバルに活躍できる経営人材の発掘、育成

現在の業績と行動評価だけではなく、上位職におけるポテンシャルを加味した登用審査の実現

複数事業部門で、横串を通した人材評価制度の構築

導入したタレントマネジメントソリューション

管理職及び管理職候補者へのタレントアセスメントの実施(タレントセントラル:知的能力テストVerify、パーソナリティ検査OPQ、意欲検査MQ)

管理職のコンピテンシーモデリング (マッピング、データ分析)

OPQによる自社独自の管理職適性尺度の開発

得られた成果

管理職としてのポテンシャルを勘案した科学的な登用検討が、できるようになった。

どのような特性を持つ人材が管理職として活躍するのかを、データで明らかにすることができた。

事業部門独自の人事施策にもデータ活用が広がった。

目的/課題

ジェイテクトは、軸受メーカーの光洋精工と工作機械メーカーの豊田工機が合併し、2006年に発足した会社です。ステアリング、駆動、軸受、工作機械・メカトロなどの多様な領域でナンバーワン製品・オンリーワン技術を保有しているグローバルメーカーですが、グローバル企業としての組織基盤や体制が整っていませんでした。自動車関連事業を始めとして各事業ともグローバル競争は激化しており、事業をリードする強い経営人材の発掘育成が喫緊の課題でした。

一方で、これまでの管理職登用は各評価実績を中心に登用しており、「複雑化する社会のニーズに応え、事業をリードする管理職として相応しい資質を持っているか」という点を踏まえた登用ができていないという課題がありました。

導入/経緯

「管理職としての資質」を測定するアセスメントツールの選定にあたって、予測妥当性の高さやグローバル対応(多言語で実施可能、世界中の比較データを持つこと)、育成施策への展開の容易さなどの観点で検討がなされました。グローバル対応ができる海外のアセスメント会社も検討した上で、アセスメントツールの品質の高さと日本での活用支援体制が整っているという点からSHLのアセスメントツール「タレントセントラル(知的能力検査Verify、パーソナリティ検査OPQ32、モチベーション検査MQ)」が選ばれました。

登用審査の導入前に、現管理職に対してタレントセントラルを実施し、第一線で活躍している人材の特性をデータで明らかにしました。全社共通の価値観「ジェイテクトウェイ」との対応関係も整理した上で、管理職の人材要件定義を行いました。

アセスメント結果から自社独自の管理職適性得点を算出し、各事業部門に共有することで、登用検討に客観的なポテンシャル情報を組み込む事ができるようになりました。

成果

事業部門に関わらずジェイテクトの将来を担う管理職の人材要件を明確化でき、科学的手法を用いた測定の仕組みを構築できたことが成果でした。この取り組みをきっかけに、これまで目的毎に異なっていた新卒採用から人材育成に関わる全てのアセスメントツールを一本化しました。これにより、各人事施策で比較可能なデータを入手・蓄積することができ、横断的にタレントマネジメントを改善していくことが可能となりました。

また、各事業部門で独自に行っている人材育成施策にもSHLのアセスメントが活用されるようになり、人材データの活用が活発になったのも大きな成果の一つです。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

組織と個の対等な関係の構築を目指して人事エコシステムを変革し続けるNEC。

採用ではジョブと応募者とのマッチングをさらに進化させました。

※本取材は2024年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

日本電気株式会社

ITサービス事業、社会インフラ事業

電気機器

単独 22,210名、連結 105,276名、2024年3月31日現在

インタビューを受けていただいた方

松尾 敬信 様

日本電気株式会社

人材組織開発統括部 プロフェッショナル

インタビューの要約

時代に応じた価値を提供し続けるために、組織と個人が対等な「選び・選ばれる関係」の構築を目指す。

ジョブ型人材マネジメント制度の下、新卒採用もジョブ型に。職場受け入れ型インターンシップを拡充。

挑戦したい職種に文理問わず応募できる形に変えたことで、応募者数は増加し、従来であれば応募がなかった層を惹きつけることができた。

今後もリクルーター制度の変革やマッチング方法の見直しなど引き続きジョブ型マネジメント制度を進化させていく。

ネットワーク、IT、AIの技術の強みを軸に、時代に合わせた価値を提供する

私は、大学卒業後、他業界を経験後、2019年にNECに入社しました。現在は新卒採用チームのリードとともに、全社の文化変革を推進するカルチャー変革統括部も兼務しています。

NECは1899年に日本初の外資系合弁企業として設立されました。安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指すことをPurposeとしています。

NECは「ネットワーク」「IT」「AI」の三つのテクノロジーを用いて、国や企業、地方自治体など様々なお客様に対してソリューションを展開しております。「ネットワーク」領域では、海底ケーブル事業や宇宙との通信、「IT」領域では量子コンピューティング、「AI」領域では顔認証に代表される生体認証、日本語生成AIなどの活用があります。

ジョブ型人材マネジメント制度における採用

当社の人材戦略は、会社としての「適時適所適材」と個人の「キャリア自律」を実現し、「選び・選ばれる」関係の構築を通じて社会価値を創造し続けることです。今年度から全社員にジョブ型人材マネジメント制度を導入していますが、そのためには人事のエコシステム全体を変える必要があり、2018年頃から人事制度や働く環境をスピーディーに細かく変化させていきました。採用活動では、2018年からキャリア採用を強化しています。2023年度の新卒採用と中途採用の比率はおよそ1:1で、あわせて約1,200人の方に新たに仲間に加わっていただきました。また、適時適所適材を実現するための施策の一つとして、NEC Growth Careersという社内公募制度を拡大し、社内で様々なポジションを募集しています。

新卒採用を変革する施策として、ジョブマッチング採用への変革とインターンシップに注力しています。インターンシップはテーマ別(部門別)に学生を受け入れる職場受け入れ型として、およそ150のテーマを用意し、学生が興味を持った領域にチャレンジできる環境を構築しています。今年度は約1,000名の学生を受け入れる予定です。

新卒採用のプロセス全体を見直し、ジョブ型採用を導入

従来は、技術系の職種は理系学生を対象とした学校推薦による部門別採用とし、営業・スタッフ職や一部のSE職は、自由応募による文理不問の採用活動を行っていました。つまり、職種により応募できる範囲に制限がかけられていた状態でした。昨今の学生は、文系学生でも個人的にプログラミング知識を身に着けている方もいらっしゃったり、多様な選択肢の中で自由に企業を選択したいといったニーズもあり、当社が選ばれ続けるためには、応募方法や、文理といった専攻に関わらず、挑戦したいと思った職種に応募できる仕組みとすることがベストと考え、プロセス全体を見直すに至りました。これにより、文系学生でも、専門的な理系知識を必要としない技術系の職種に応募をすることができるようになったり、学校推薦でなくとも技術職に応募をすることが可能となりました。制度導入前は応募者が減少するのではないかと心配もありましたが、ふたを開けてみれば応募者が増加し、一部の職種については修士課程の学生の応募が増えるなど、ポジティブな変化がありました。企業が選択肢を提供することを応募者はポジティブに捉えたのだと思います。また、従来であれば別業界に行くような専門性の高い応募者が「その職種だったら受けてもいいかな」と、NECを選ぶことが増えたと感じています。

ジョブマッチング採用の継続的な改善で、人材戦略を実現する

今後の課題はたくさんあります。まずはリクルーターによるフォローの強化です。部門と職種を詳細に分けて募集をするジョブマッチング採用では、きめ細やかなフォローが必要となりますが、同時にマンパワーが必要となり、十分にフォローが行き届かない可能性が高まります。そのため、現在のリクルーター制度を大きく転換しなければならないと考えています。また、営業職の部門別採用への切り替えも大きなテーマです。その実現にはジョブと個人の志向性とのマッチング精度を高めつつも、学生の期待値と企業側の期待値の調整が極めて大切だと考えています。仮にマッチング精度を高めるために各ポジションに求められるケイパビリティを詳細に設定した場合では、当社であれば数百ポジションのジョブディスクリプションを一時期に一斉に公開し、学生はその中から1つのポジションを選択し応募しなければなりません。しかし、近年の学生は配属ガチャへの警戒感を抱きつつも、スピード感を持った就職活動を行いたいと考えていることが現実だと捉えています。例えば、社会課題解決のためにアフリカ諸国へテクノロジーを活用したソリューションを提供したいと考えているけれども、その国がケニアなのか南アフリカなのかは就職活動時点では決まっていないケースがほとんどです。そのため、企業は学生の期待値に応えたポジション設計と情報開示が必要となり、あまりに細かすぎると、逆に選ばれなくなる可能性もあるため、営業職の部門別採用をどの粒度で実行するかについては、市場の動向なども見極めた上で検討しなければならないと考えています。

その他にも、インターンシップのさらなる強化など、引き続き変革を推進していかなければならないと考えています。

日本エス・エイチ・エルは漠然とした相談にも丁寧迅速に対応してくださり、感謝しています。今まではインターンシップと本選考の参考情報としてアセスメントツールを使用していますが、今後はアセスメントデータの活用と選考プロセスを変革することへの積極的な提案を期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

横山 武史

10年前、東京でのキャリアをスタートしたとき、最初に担当した企業の一つがNECでした。昨年、数年ぶりに担当に復帰して、松尾さんとやり取りをしたとき、日本の伝統的な大企業という印象が一変しました。NECが実行してきた「ジョブ型人材マネジメント制度」や「キャリア採用強化」、「NEC Growth Careers」などを通じて、確かに変革が進んでいると感じました。また、インターンシップの強化や、AIの利用を含めたマッチング方法の見直し、さらには部門側の工数削減など、様々な変革が推進されています。今後も変革を続けるNECの力になれるよう、全力でご支援していきたいと思います。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

オリジナルwebテストとは?

テスト科目や結果リポートデザインなど、ニーズに応じてゼロから作り上げるWebテストです。自由度が高く、用途に応じて複数のリポートを作成できます。選考のみならず社内の人事施策でも活用できる設計にすることも可能です。また、応募者管理システムとテストを連携させてテスト運用の手間を大幅に削減したり、「自社適性」や「定着性予測」など、お客様の社内分析結果をもとに独自の指標を結果リポートに盛り込むこともできます。

※連携できない応募者管理システムもございますので、当社までご相談ください。

※仕様確定~納品まで、一定の開発期間が必要になります。

導入シーン

自社独自の適性を予測したい

データ分析で社内のポジションごとに人材要件定義を行った結果を、オリジナル尺度として帳票に出力することが可能です。自社への適性値が一目で判別できます。

面談や配属時の参考資料に

人事側の資料だけでなく、受検者向けのフィードバック資料や「配属用」「フィードバック用」など利用場面に応じて必要な尺度や表現を盛り込んだリポートが可能です。単なる採用選考ツールではなく、タレントマネジメントの一環としてテストを活用できます

テスト運用の様々な手間を省きたい

応募者管理システムを利用している場合、テストの受検者登録をせずマイページ上に受検ボタンを表示したり、受検結果データをシステムに反映するなど、テスト実施の工数削減が期待できます。

※連携できない応募者管理システムもございます。連携可否、連携の範囲については当社までご相談ください。

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

今年最後の本コラムでは、毎週発信する記事のうち、今年最も読まれたコラムトップ10を振り返り、人事担当者の関心事を探ります。

2024年掲載の人気記事トップ10

- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ジョブ型雇用はもう古い?!スキルベースの組織とは

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- アセスメントの標準化と標準得点

- 来期の計画にすぐ役立つ!採用担当者向けお役立ち情報のご紹介

- いつも締め切りに追われてしまう理由

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法(前編)

- ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件

- タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

※太字は今年公開された記事です。

1つ目は「スキルベース」です。「スキル」という言葉が昨今HR領域で耳にする機会が増えました。日本ではジョブ型人事が先進事例として紹介されることが多いですが、そのジョブ型のさらに先を行く「スキルベース」の組織に関する解説に注目が集まりました。

2つ目は「ハイポテンシャル人材」です。このテーマは10年近く前から当社が発信していましたが、改めてハイポテンシャル人材の基本要件を解説する記事が人気でした。実際にハイポテンシャル人材の発掘や育成の具体的施策に着手する企業が増えているのかもしれません。

3つ目は「サクセッションプラン」です。このテーマに関わる記事は多数執筆していますが、今回人気を集めたのは「Insight Platform」というサクセッションプランを具現化する新規性の高い当社サービスのご紹介記事でした。次世代リーダーや後継者育成として、ある程度概念的に浸透しつつあるテーマですが、サクセッションプランで成功確率を高める「リーダーシップコンテクスト」という独自のサーベイを搭載した先進性が注目されたようです。

おわりに

今回解説したキーワードは2025年も更に注目をされると予想します。いずれもSHLグループが深い知見を持つテーマです。最新事例や自社への適用を検討している方はぜひ当社までご相談ください。1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

4. 適応を助けること:絶え間ない変化は疲弊するため、サポートが必要

従業員は常に適応が求められる状態にあり、最後の変化が完全に導入される前に次の変化がやってくることが多いです。変化は単に早く起こっているだけでなく、終わりが見えず、継続的に起こっているのです。その影響は明らかで、最近の調査では、どの人事リーダーも、従業員が変化に対する疲労に苦しんでいると報告しています。また、変化の渦中にサポートが得られていないと感じたまま放置された従業員は、安定性を求めて他の職場を探す可能性が54%高くなるという調査結果もあります。また、留まる人々も、しばしば自分自身がやる気を失い、燃え尽き症候群の危険にさらされ、ついていくのに必死であることに感じています。そのため、従業員が変化の流れに巻き込まれるのではなく、職場環境をコントロールできていると感じるためには、サポート、透明性、そして本当の意味での主体性が不可欠です。組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

キーワードは「スキルベース」です。職務を中心にする人事からスキルを中心にする人事への大きな変革がはじまっています。

本コラムでは、新しい人事の概念であるスキルベースについて解説します。

スキルベースの組織とは

スキルベースの組織とは、ジョブではなくスキルを中心とした人事管理を行う組織です。ジョブを一人の人が行う組織の最小単位と捉えるのではなく、一つのジョブをスキルの集合体と捉え、スキルと人を結び付ける考え方です。今までであれば一つのジョブと捉えられていた一連の作業を細分化して、スキルによって分類し、ある人が保有しているスキルに応じてジョブ自体を柔軟に変えてしまう組織人事のあり方です。ここでいうスキルとは、プログラミング、コーディング、データ解析、外国語などのハードスキルだけではなく、コミュニケーション、リーダーシップ、クリティカルシンキング、完遂能力、回復力などのソフトスキルを含んでいます。

なぜ、スキルベースが必要なのか

欧米でスキルベースが普及していく背景は以下の5つに要約できます。- 従業員の福祉に貢献する

コロナ禍を経て、人々は単に生活のための給料をもらうだけでなく、社会貢献と自身の成長を実感でき、人として尊重される企業で働きたいと強く考えるようになりました。スキルベースを導入することで従業員一人一人の強みを生かすことができ、スキルトレーニングによってエンプロイヤビリティを向上させることもできます。 - 市場や戦略の変化

スキルから仕事を再編成すれば、組織は変化する環境に対して迅速に対応できるようになります。コロナ禍で職務の変更を余儀なくされた人が多くいました。多くの人は新たな職務への適応に時間がかかったはずです。スキルベースを導入していれば、各従業員の持つスキルに基づいて新たな職務を創出し、より早く成果を出すことができていたでしょう。 - 人材不足

スキルベースでは、学歴や経験といった従来の指標にとらわれず人材の能力や学習・適応能力に注目して人を選ぶため、従来では採用できなかった人材を採用したり、候補者として社内選抜したりすることが可能です。スキル重視の企業は人材パイプラインを9.4倍増やすことができます。 - デジタル技術革新のスピード

生成AIの発達により職務の一部をAIに担わせることができるようになりました。職務に求められる役割とスキルが変化しているのです。私たちは人が行うべきタスクを再編成し、新しい職務を作り出さなければなりません。スキルベースはこのような職務の再編成に適したモデルです。 - 働き方の多様性に対応する

多くの人が自分のスキルを武器にしたフリーランスやプロジェクトベースの仕事をはじめています。また、企業で働く人であっても職務記述書に書かれた仕事だけをしている人は少数派です。特にエグゼクティブの大半は担当する部門や職務領域を超えて仕事をしています。

スキルベースの実践

スキルベースの実践においてはじめに着手すべき人事施策は3つあります。- スキルベースの採用

- スキルベースの選考プロセスを構築します。採用基準としては、資格や職務経験よりも、スキルや能力、適性を優先します。これにより未経験者を選考の対象とできるため応募者が増加し、採用人数を増やすことができます。 選考ではスキルベースのアセスメントや行動面接を活用し、スキル要件に照らして評価を行います。

- スキルベースの人事異動、登用任用

- 現有社員は組織と仕事の知識を持っており、自社のビジネスを熟知しています。外部から採用する人材に比べて即戦力になる可能性が高いことがわかっています。 スキルベースの社内公募や人事異動を活発に行うことで社内の人材流動性を高めることができます。社内の人材流動性を高めることは従業員のエンゲージメント向上、定着率向上、雇用コスト削減など、多くのメリットにつながります。

- リスキリング

- 経営戦略、事業戦略や人材戦略が変われば、組織の能力やスキル要件も変わります。 社員のスキル、能力、ポテンシャルを個別に把握できれば、より効率的にリスキリングの施策を打つことができます。また、変化に対応できる人材を把握し、個別の状況にあったリスキリングを行えば、育成投資の効果を高めることができます。

スキルベースの問題点

スキルベースは単にスキルによる人事管理というだけでなく、人事管理の根幹に影響を及ぼす大きな変革です。導入にあたっては以下の問題点があります。「スキルベースモデル導入の主な障壁」(デロイト、2022年)

- 旧来の考え方と慣行

- スキルに見合った報酬を与えることの難しさ

- 変化のスピードへの対応

- スキルをビジネスの優先順位に合わせることができない

- スキルによるマネジメントの複雑さと難しさ

- スキルの共通定義や分類法の欠如

- スキルに基づいてパフォーマンスを評価できない

- スキルデータの不足

- 効果的なスキル関連テクノロジーの欠如

- 採用担当者や受入れ部門のマネジャーが、スキルのある人材の見つけ方とスキルの評価方法を知らない

終わりに

私たち日本企業がジョブ型雇用の利点を活用しようと人事変革を進めている中、欧米企業はジョブで人を縛ることが組織運営の柔軟性を損なうとスキルベースというモデルを生み出しました。スキルベースの根底には、人それぞれの強みを生かすために職務を柔軟に変えるという発想があります。この発想、どこかで聞き覚えがあります。そうです。日本のメンバーシップ雇用の考え方です。組織のメンバーとして雇用した人材を生かすために柔軟に異動させ、仕事を作り、定年までその人の能力を最大限に活用しようとするこの考え方です。しかし、メンバーシップ型雇用は人材育成に時間がかかり、急激に変化する環境には適応しづらいモデルです。その点がスキルベースとの違いと私は考えます。スキルベースの導入にはアセスメントが不可欠です。スキルベースについて詳しく知りたい方は以下のリンクからeブックをご覧ください。

https://www.shl.com/hr-priorities/skills-based-organizations/

参考:

SHL ebook「How to build a skills-based organization」

Deloitte(2022)「The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce」

以前のコラムで「パワースキル」という新しいフレームワークと、各スキルの地域や業界別の分布をご紹介しました。従来のコンピテンシーとは異なる、新たな観点として注目を集めているスキルアプローチですが、今回は組織内でスキルをどのように活用するかを、SHLグループのe-book「How to build a skills based organization」より一部抜粋してご紹介します。

なぜスキルベースの組織なのか

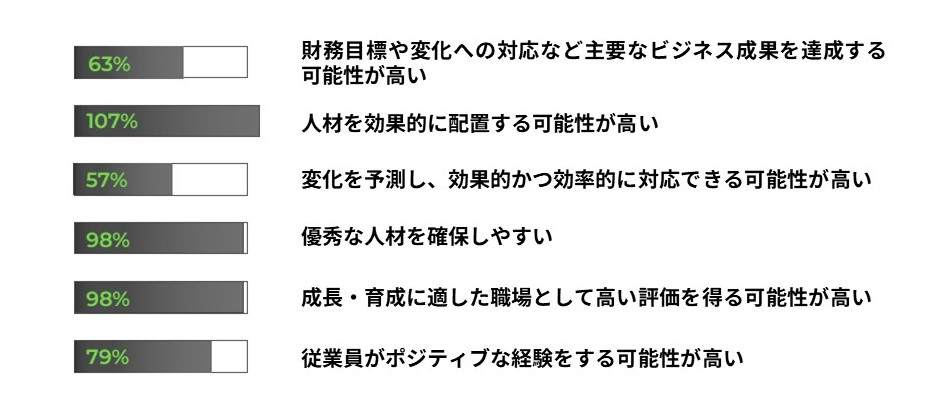

現在、人事は事業戦略の変化に合わせて人材を素早く効果的に活用することに苦慮しています。組織はスキルを特定し、測定し、配置するための体系的な、あるいは有用な方法を持っていません。人材とスキルを中心に仕事を組織化する、つまり、スキルベースの組織を作ることで、生産性、パフォーマンス、アジリティ(敏捷性)を最大化することができるのです。スキルを理解し、管理するシステムを構築することで、人事はすべての人材業務に一貫した戦略を適用することができ、優先事項や経済状況、人材市場の変化に事業が適応できるようになります。調査によればスキルベースの組織は、以下の傾向があります。

スキルへの移行にあたり検討すべきポイント

具体的な移行のプロセスは組織によって異なりますが、ここでは有意義な変化を起こすために検討すべき4つのポイントをご紹介します。1. 「なぜ」から始め、成功をイメージする

自問自答してみてください。なぜスキルベースへ移行するのか?スキルによって最終的に何を達成したいか?スキルアプローチに取り組む理由はたくさんあります。しかし、目的を明確にすることで、焦点を絞ることができます。成功とはどのようなものかを考えてみてください。どのようなKPIか確認し、それがどのようにビジネスに役立つのですか?

2. 組織を結束させる

スキルベースの組織作りは、一人でできるものではありません。組織内の他の利害関係者と目標や戦略を共有し、一緒に取り組む必要があります。上級リーダーから一般社員まで組織内のあらゆるレベルの人々が、このアプローチの利点を理解し、移行中および移行後に果たす役割を把握しているようにしましょう。

3. 道具を揃える

どのような形であれ、スキルアプローチに取り組む上では、スキルを正確に識別し、測定し、マッピングする必要があります。ここにアセスメントを導入することで、従業員のスキルを客観的に測定し、タレントマネジメントに関する迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。まずは、スキルを記述しマッピングするための共通言語を見つけます。SHLのスキル分類法は、科学的な根拠に裏付けられたフレームワークに基づいています。次に、スキルを測定するツールが必要です。SHLのGlobal Skills Assessment(グローバル・スキルズ・アセスメント)は、わずか15分で96のビジネススキルを測定することができます。

4. 成功を祝う

すべての前進は進歩です。小さな成功や前進はあまりに簡単に忘れてしまうものです。こうした小さな成功の棚卸しをし、次のステップへの活力とすることが重要です。

おわりに

「人材をより事業戦略に合致させたい」。これは、スキルベースのアプローチに移行する組織に共通する理由です。事業戦略や人材戦略をスキル要件に置き換えることは、最初は難しく感じられるかもしれません。しかし この情報があれば、戦略的な採用、配置、リスキリングなどの活動を通じて、事業を助けることができます。e-bookでは、この後、スキルベースの組織への移行をどこから開始すべきか、そしてスキルアプローチへ移行する上での障害と対処法についても言及しています。詳細はこちら からご覧ください。