メンターとメンティー(指導を受ける立場の人)の信頼関係は主に面談や日々のコミュニケーションによって形成されるため、メンターとメンティー間でどのようにコミュニケーションを取っていくかが重要です。一方で、メンターとメンティーの組合せで失敗する事例もあり、その組合せには注意が必要です。本コラムでは弊社が2024年に行ったメンターとメンティーに関する相性の研究結果をご紹介します。

研究概要・方法

本研究では、パーソナリティ検査OPQから予測できる3つのコミュニケーションスタイル(下図)におけるメンターとメンティーの組合せについて、同じスタイル同士の組み合わせが好ましいかどうか?について研究を行いました。

本研究は日本企業31社のご協力を得て、2021年4月以降に入社した合計1138人のOPQデータとアンケート結果を用いました。アンケートでは、メンティーがメンターに仕事上のミスについて相談する場面の動画を3種類視聴し、自身にとって好ましいメンターの動画を1つ選択します。いずれの動画もメンティーからの相談内容は同じものですが、メンターは同一人物が3つのコミュニケーションスタイルの特徴に応じて、態度や会話展開、アドバイス内容を演じ分けています。

分析では、メンティーが各コミュニケーションスタイルに該当する場合と該当しない場合で、好ましいと選択したメンターのコミュニケーションスタイルが異なるのかをχ二乗検定と残差分析で検証しました。なお、メンター制度利用経験の有無が好ましいと思うメンター選択に影響する可能性を考慮し、分析対象をメンター制度利用経験有無で分けて検討を行いました。

分析結果

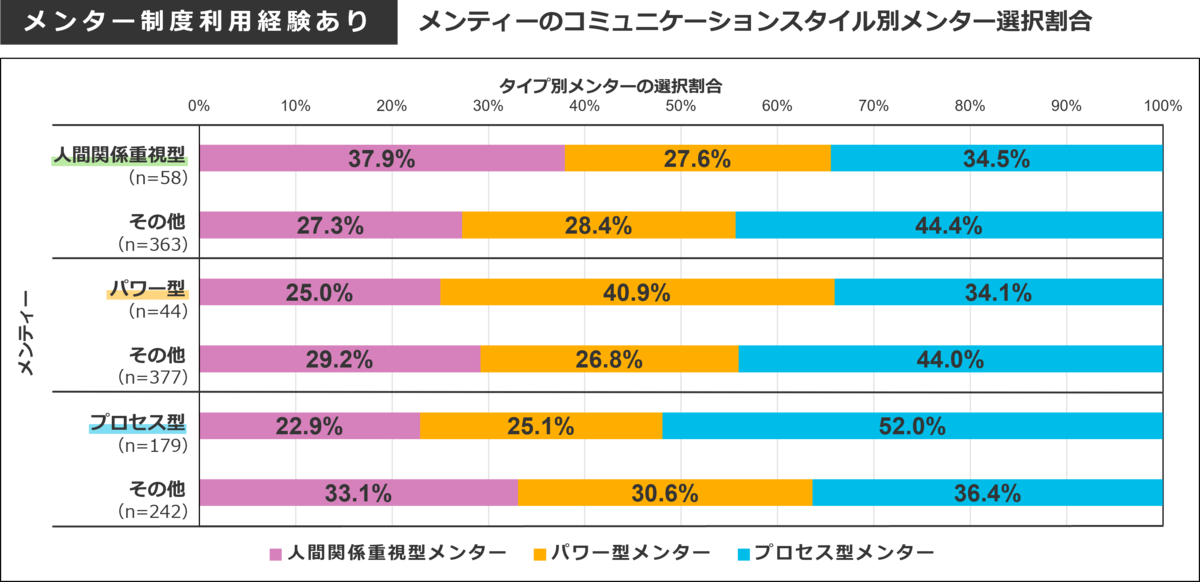

まず、メンター制度の利用経験があるメンティーの選択したメンタータイプ割合の結果をまとめると、以下のことが分かりました。- 「人間関係重視型」メンティーと「パワー型」メンティーは,統計的に有意な違いは見られなかったが、同じコミュニケーションスタイルの「人間関係重視型」メンターや「パワー型」メンターを選択する傾向が見られた。

- 「プロセス型」メンティーは統計的に有意に「プロセス型」メンターを選択し、「人間関係重視型」メンターを選択しない傾向が見られた。

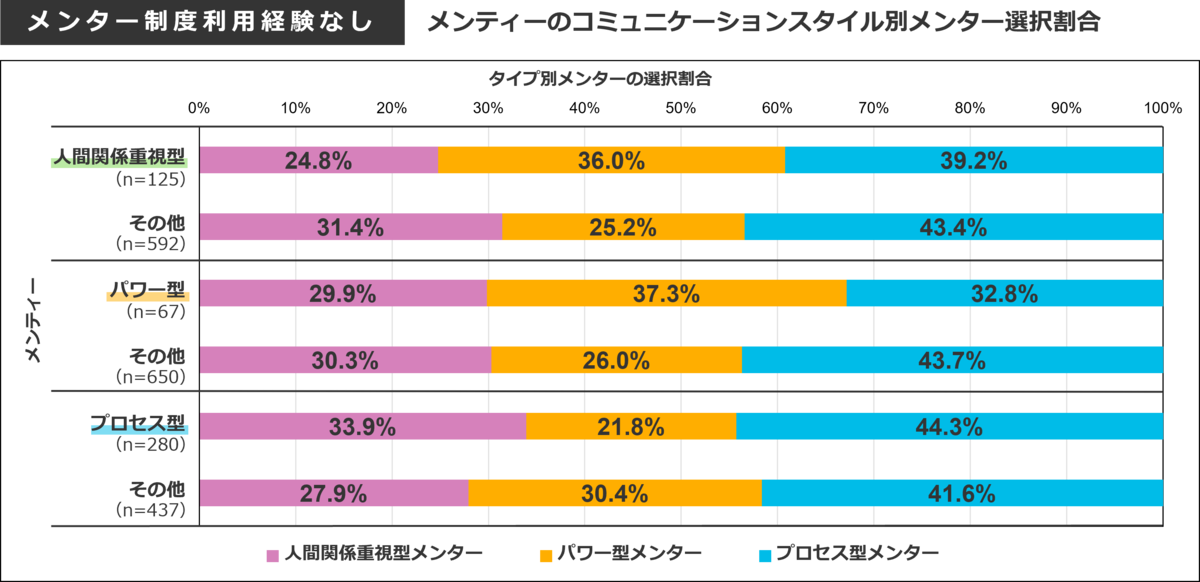

続いて、メンター制度の利用経験がないメンティーの選択したメンタータイプ割合の結果をまとめると、以下のことが分かりました。

- 「人間関係重視型」メンティーは、統計的に有意に、異なるコミュニケーションスタイルである「パワー型」メンターを選択する傾向が見られた。

- 「パワー型」メンティーは統計的に有意な違いは見られなかったが,同じコミュニケーションスタイルである「パワー型」を選択する傾向が見られた。

- 「プロセス型」メンティーは統計的に有意に「パワー型」メンターを選択しない傾向が見られた。

結論と考察

上記の結果から、2つのことが分かりました。- ①メンティーは、自身と同じスタイルのメンターを好む傾向がある

- ②メンター制度利用経験が無いメンティーは、自身と異なるスタイルのメンターを好む可能性がある

また②は、メンター制度利用経験が無いデータの約60%が、内定者または入社1・2カ月の具体的な仕事イメージがまだ無い人でした。そのような「人間関係重視型」メンティーにとっては、判断をメンティーに委ねるような同タイプの「人間関係重視型」メンターよりも、自らの意見を是として推してくる「パワー型」メンターの方が好ましく思えた可能性が考えられます。

おわりに

今回の研究では、「コミュニケーションスタイル」というモデルを利用して、メンターとメンティーの組み合わせを検討しました。メンティーは同じコミュニケーションスタイルのメンターを好むという結果となりましたが、実運用として理想の組み合わせを全て実現することは困難です。 重要なのは、メンターがメンティーのパーソナリティを深く理解し、メンティーに合ったかかわり方やサポートを行うことです。その際はぜひ適性検査の結果を参考に、メンティーの人物像をプロファイリングしてみましょう。

※本稿は2024年9月に開催された、産業・組織心理学会第39回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 新入社員にとって、初期配属直後は環境や業務に慣れることで手一杯になります。しかし、数か月も経過すると多くが配属先に慣れ、自身を振り返る余裕も出てきます。このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。 「Z世代」とは、90年代前半から2000年代前半生まれを指し、幼少期からデジタルテクノロジーやインターネットの普及、SNSの発展の中で育った年齢層です。米国では、2032 年までに Z 世代とミレニアル世代が国内総労働力の70%を占めると予測されており、Z 世代だけで30%近くを占めると推計されています。日本でも、Z世代が年齢を経ることで労働人口に占める割合も増加すると予想されます。 今回はSHLグループが大規模に行ったZ世代のモチベーションに関する調査をご紹介します。

未来の組織の労働力を支える若い世代のモチベーションを理解し、職場でのニーズに効果的に応えるヒントを探ります。

調査概要

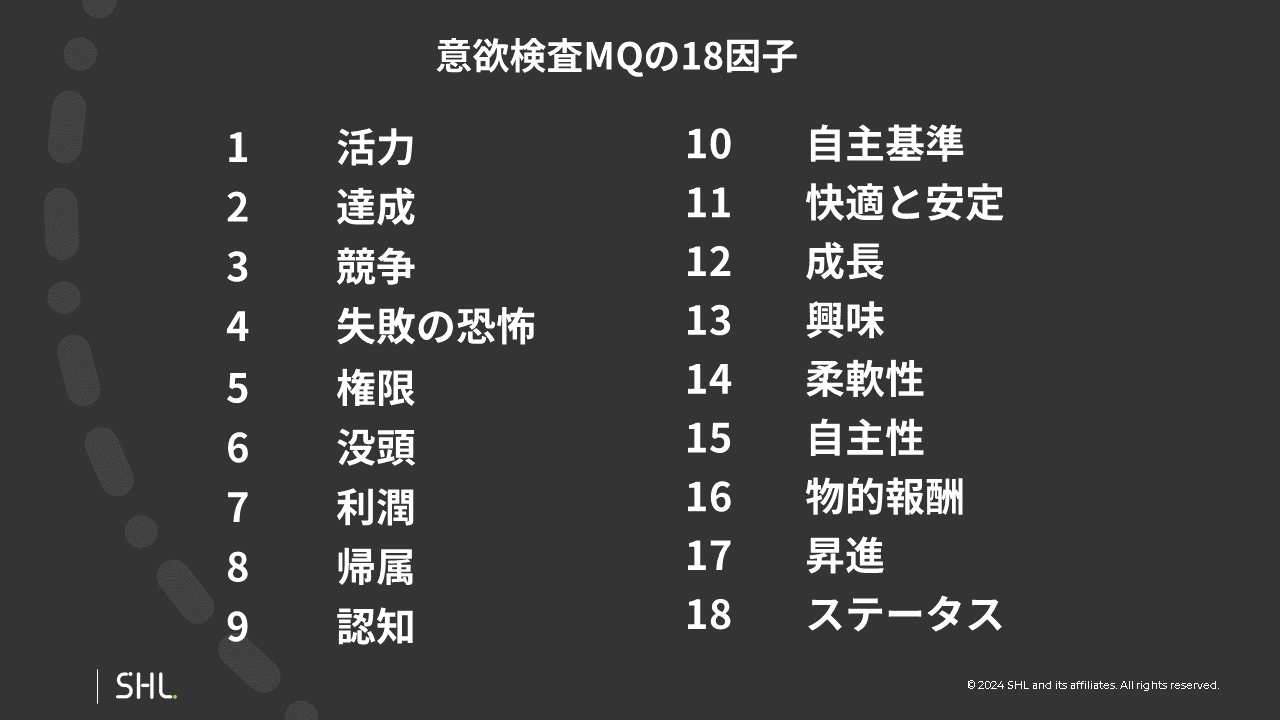

SHLグループは、意欲検査「MQ」の特別版を利用して、Z 世代のモチベーションに関する広範な調査研究を実施しました。具体的には、2020 年以降にZ 世代10,000 人以上を対象に調査を行いました。MQ は、個人の意欲を評価するツールで、個人の意欲を向上または低下させる要因を特定することを目的としています。あらゆるレベルを対象として測定可能で、パーソナリティ検査OPQなどの他のツールを補完することもできます。MQは、職場の成功に貢献する 18 の重要な要素を効果的に評価します。調査結果から、将来の労働力を構成する世代である Z 世代の意欲とそれを失わせるものについて、貴重な洞察が得られました。

Z世代の職場におけるモチベーショントップ3

成長:Z 世代は個人の成長を非常に重視しています。回答者の99% が、会社が社員の成長も優先してくれるとやる気が出ると答えています。彼らはトレーニング、能力開発、新しいスキルの習得の機会を重視します。上司が従業員のキャリア目標を優先し、適切な成長の機会を提供すると、Z 世代の従業員のエンゲージメントが高まり、離職する可能性が低くなります。調査によると、職場で大切にされていると感じている Z 世代の従業員は、出社することを楽しみにしている可能性が 3.3 倍高いことがわかっています。上司は個人の成長を優先することによって、自分の成長が組織の成功に影響すると考える、やる気ある従業員を育成できます。

自主基準:自主基準を非常に重視しています。この尺度は、理想を守り、高い倫理基準と品質基準に従う度合いを測定します。Z世代は、企業についての意見を形成する際、倫理的で質の高い基準を守ることを優先し、事業が健全であることを求めます。組織がZ 世代の従業員を惹きつけ、維持するために、自社の行動がこれらの原則に沿っていることを確認することが重要です。

昇進: Z 世代を動機づけるもう 1つの要因は、キャリアアップです。彼らは、良好な昇進の見通しとその機会を持っていることが原動力となっています。自分のキャリアが停滞している、または昇進が不公平であると感じている場合、モチベーションが低下する可能性があります。Z世代は、職場での継続的な学習を積極的に取り入れている集団として際立っています。彼らは知識とスキルを拡大する機会を積極的に求めており、そのことはLinkedInなどのオンライン学習プラットフォームへの参加が増えたことによって示されています。67%のZ世代が、2019年よりも2020年にLinkedInのプラットフォームでの学習時間が増えました。また、オンラインコースの視聴時間は、他のどの世代の学習者よりも50%多くなっています。

Z世代のやる気を失わせる主な要因

没頭: Z 世代の最大のモチベーションを低下させる要因は没頭、つまり仕事と私生活の境界があいまいになることです。彼らは明確な境界線を持つことを好み、通常の勤務時間を超えて仕事に浸食されることを望んでいません。彼らはワークライフバランスと柔軟性を重視します。Z世代は私生活を優先することで知られており、人生を楽しみ続けられるキャリアを持つことを望んでいます。組織はこれらの好みを考慮し、境界を尊重し、従業員の私生活をサポートする職場文化を構築する必要があります。失敗の恐怖:Z世代の大半は、批判や否定的な評価によって非常にやる気をなくすと回答しており、Z世代の56.74%が、失敗の恐怖が強く意欲を低下させると認識しています。上司や人事担当者は、思いやりのあるアプローチを採用し、チーム内で共感を培うことが重要です。Z世代の従業員のモチベーションを高めるには、批判よりも肯定的な強化が効果的であることが証明されています。Z世代が成長し、ポテンシャルを最大限に発揮できるような支援的な環境を作ることが重要です。

おわりに

「世代」によるラベリングはともすると、ステレオタイプに陥り、個人の特徴を適切に把握することを妨げる可能性があります。それでもなお、このような視点から世代の特徴を把握することは、社会の変化を理解し、異なる世代間でのコミュニケーションや理解を促進する手段となり得ると考えます。このコラムが、人事担当者やマネジャーにとって、若手社員のモチベーションを効果的に高め、組織内での長期的な定着を確保するためのヒントになれば幸いです。参考:From Pool Tables to Coffee Shots: Decoding the Motivations of Gen Z in the Workplace ハイブリッドな働き方や組織と個人の関係性の変容など、昨今の労働環境の変化を背景に新入社員のオンボーディングプロセスがますます重要になっています。入社前の内定期間から入社後の研修期間、そして配属先で組織に定着し戦力化するまで、様々な工夫によりオンボーディングプロセスを成功に導くことが可能です。今回は、新卒採用者を前提に適性検査を活用したオンボーディングについてご紹介します。

オンボーディングとは

新入社員が円滑に組織に定着し、早期に戦力化するための一連のプロセスをオンボーディングと呼びます。オンボーディング施策は、入社前から始めることもあります。施策に含めるべき重要な点は以下3つです。

1.働くための様々なルール、ツール、風土を伝える

組織にはフォーマル/インフォーマルなルールや文化があります。研修やOJTを通じてしっかり新入社員に伝えましょう。

2.人間関係の構築を支援する

配属先の上司や育成担当などに新入社員の情報を伝えて、その人に合った支援を行いましょう。メンターをつけてきちんと学び質問できる機会を提供することも重要です。

3.目標やマイルストーンを共有する

新入社員が目指すべき目標を具体的に示します。目標への道筋をスモールステップに分けることで、新入社員が成長実感を得られやすいです。

個人の特徴をよく表す適性検査は、特に2、3において活用できます。

適性検査を活用したオンボーディング

適性検査を用いて、以下のような活用が可能です。個人の特徴を把握し、一人ひとりに寄り添ったオンボーディングが実現できます。1.配置配属:

受け入れ先の上司や先輩のタイプ、具体的な職務内容と新入社員の適性検査結果を照らし合わせ、人事が配属先を決めることができます。

2.新入社員の指導/育成:

上司や育成担当が新入社員の適性検査結果を読み解くことで、新入社員の強みやつまずきやすいポイントなどを把握することができ、個々人に合わせた指導や育成が可能になります。

3.上司・育成担当の自己理解:

上司や育成担当が自分自身の適性検査結果を見て自己理解を深めることで、自分とは異なる新入社員の特徴を受けとめ、尊重する姿勢を促します。

おわりに

オンボーディングの成功は、組織と新入社員の双方の利益につながります。適性検査も含め、選考や研修時に収集した情報を適切に活用することで、一人ひとりの特徴に基づく効果的な受け入れが可能です。適性検査の活用の詳細については「早期戦力化を促すオンボーディングハンドブック」をぜひご参照ください。はじめに

いまや転職が当たり前の選択肢となり、人材の流動性はますます高くなっています。日本の多くの企業は毎年の新卒採用で一定の労働力を確保している状況が続いていますが、事業の変化などを背景にキャリア採用もかつてないほど活発になっています。今回は、なかなか確立されないキャリア採用におけるオンボーディングについて考察します。キャリア採用のオンボーディングにおける問題点

新卒採用至上主義の多くの日本企業では、学生を入社前の内定期間から入社後の研修期間を経て組織に定着・戦力化するまで、細やかに支援する体制が脈々と培われてきました。一方で、オンボーディングと呼ばれるこの一連のプロセスは、近年拡大し続けるキャリア採用ではうまく機能していない、あるいはないに等しいケースが散見されます。受け入れる現場の人材不足がひっ迫しており、即戦力の補充として入社する背景や、キャリア採用者=ビジネスマンとしてトレーニング済みの自律的な人という無意識の期待などが一因と考えられます。その結果、まともなオンボーディングが行われず、ひいてはキャリア採用者の早期離職につながるケースがあります。

オンボーディング:8つのヒント

今回は、「日本におけるキャリア採用者」という対象を念頭に、Harvard Business Reviewの記事に大幅な意訳と加筆をし、オンボーディングにおけるヒントを8つにまとめてご紹介します。1. 採用者にとってよいキャリアになることを意識する

定着するもしないもその人次第という態度ではなく、入社して就く仕事がその人にとって「よいキャリア」となるよう組織が後押しすることが肝要です。「よいキャリア」とは将来への希望を与え、自分に価値があると感じさせるものです。時に、与える仕事が採用者にとっては単調な仕事と思われることも、組織が長期的な視点でキャリアを描いていることを採用者にも伝えることで、早期離職を防ぎます。

2.入社前から入社後に働くイメージを持ってもらい、良い関係を築く

採用選考の段階で、実際の面接前に模擬面接を行ったり、職場見学などを通じて応募者に働くイメージを持たせるとよいでしょう。例えば、多様性を謳っていても、働いている人が日本人ばかり、男性ばかりの職場では、入社しても自分に居場所がないと思う応募者もいるかもしれません。ほかにも、自分以外にキャリア採用者がいない、若手がいない、子育てしている社員がいない、など色々な意味で「自分のような人がいない」ということは、採用者にとって自分は歓迎されないかもしれない、と思わせる可能性があります。

3.初日の受入れが大事

新しい職場に入るのは少なからず不安になるものです。しかし、新しく入社するキャリア採用者は働く準備ができており、自分でなんとかできると勘違いされることが多くあります。実際そういう人もいますが、そのように扱われると会社から支援されていないと感じられ、退職につながるケースもあります。第一印象は採用者の定着にとても重要です。初日に同僚や上司、サポートスタッフやその上司への紹介をきちんと行い、受け入れましょう。

4.メンターをつける

キャリア採用者は仕事のスキルとともにインフォーマルな職場の文化を学ぶ必要があります。これを偶然に任せると、ある人は運よく学んで先輩に育てられていき、その他の人は機会を逃して苦しむことになります。苦戦している人は怠けている、あるいは能力がないなどとみなされる傾向にありますが、単に物事を理解する支援が不足しているだけかもしれません。メンターをつけてきちんと学べる機会を作りましょう。

5.職場のルールを明確に伝える

すべての職場には期待される行動について、フォーマルなルールとインフォーマルなルールがあります。多くの人は周囲を伺いながらこれらのルールを発見し、学んでいきます。職場の上司にとっては自明のことであっても、キャリア採用者にとってはよく理解できないこともあるかもしれません。

6.キャリア採用者が気軽に質問できる文化を作る

キャリア採用者は、失敗を恐れて質問したり助けを求めたりすることを時にためらうことがあります。組織に新しく入った人が質問をすることは普通のことであり生産的であることを、しっかり伝えてください。

7.職場以外の生活を理解する

新たに入社したキャリア採用者は、育児をしている、誰かを介護している、遠くから通勤している、あるいは学校に通っているかもしれません。上司や同僚は、彼らの生活が自分の生活とは大きく異なる可能性を認識してください。彼らの複雑な日常生活をしっかり理解することで、仕事上良くないと誤認していた行動を理解することができるかもしれません。

8.すべての人に尊厳と敬意を持つ雰囲気づくり

職場の中に嫌がらせのような行動を行う人がいるかもしれませんが、上司は毅然とした対応を取らなければなりません。相互の敬意の欠如や不適切な言動が職場で許容されると、全体の士気や生産性が低下し、結果離職につながります。給与、シフトや勤務時間、仕事の割り当てなどの基本的な要素における人種や性別の格差にも注意を払うべきです。上司や同僚は、さまざまなバックグラウンドを持つキャリア採用者との間に安定した尊敬の念を持った関係を築くことが重要です。人種やジェンダーを含め、公正な職場を作り上げることは、すべての人が尊厳と敬意をもって扱われる雰囲気づくりに寄与し、生産性を高めます。

おわりに

新卒採用では十分対応できているが、キャリア採用ではここまでやっていない、という企業もあるかもしれません。新卒採用者とキャリア採用者は職歴の違いはあれど、組織の新人であることに変わりありません。オンボーディングの重要性を軽視することで、労力をかけて獲得した貴重な人材を失うのはあまりにももったいないです。採用は人材の獲得がゴールではありません。組織に定着し、その人の能力が最大限発揮されたときに、真の成功と言えます。上記をヒントに改めて自社のキャリア採用におけるオンボーディングを点検し、必要に応じて改善をはかってみてください。リモートワークが新入社員の能力開発に与えた悪影響

新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした変化の一つに働き方があります。感染予防のために普及したリモートワークは、業務効率を向上させるとともにいくつかの弊害をもたらしました。弊害の一つが人材育成に関する問題、特に新入社員のオンボーディングと能力開発への悪影響です。新入社員が業務を円滑に進めるためには、周囲の支援が必要です。また支援を得るためには、支援者との人間関係が必要です。各業務に最適な支援者が誰か、その人はどんな人なのかを知らずに適切な支援を得ることは困難です。出社勤務が当たり前のコロナ以前では、社内の人間関係構築は今よりもずっと容易でした。現在のように、社内での偶然の出会いがなく、非言語情報が制限されたリモートワークで新しい人間関係を作ることは容易なことではありません。また、新入社員は支援者の手をわずらわせたり、迷惑をかけたりしたくないという思いから、支援要請の適切なタイミングを慎重に計ります。しかし、リモートワークでは適切なタイミングを見定めづらいため、支援要請をためらってしまうおそれがあります。リモートワークはこのように新入社員のオンボーティングと能力開発を阻んでいるともいえるのです。

支援の重要性

当社もリモートワークによる新入社員育成の停滞を経験し、人間関係構築の改善策としてリモートと出社のハイブリット勤務体制を敷きました。この施策の効果を検証するため、新入社員の得た支援回数とパフォーマンス(コンピテンシー、業績等)との関係を調査すると、支援回数といくつかのパフォーマンス指標との間に相関関係が確認できました。この調査は、社員にとって支援を得ることは仕事の成功と自身の成長につながり、マネジャーにとってチームや部下を支援することはチームの目標達成と部下育成を実現するための最も基本的で重要な手法であることを、改めて認識する機会となりました。

組織を優れた支援環境にするには何をすべきなのでしょうか。支援環境を改善するためのヒントとして、組織心理学の大家であるエドガー・シャインの「支援」に関する知見をご紹介します。

成功する支援関係

支援とは助けることです。エドガー・シャインは著書「人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則」で、支援は物事を推し進めるための基本的な人間関係と表現しています。支援は日常生活では当然の行為ととらえられているため、意識されることはあまりありません。また、支援が感情にどのような影響を与えるかもほとんど知られていません。支援を行うには、支援者とクライアント(支援される人)の間に理解と信頼がなくてはなりません。支援者にとって理解はいつ支援を申し出ればいいかを知るために必要であり、クライアントにとって信頼は真の問題を突き止め、支援を受け入れ、解決策を実行するために必要です。支援を円滑に進めるためには前提となる人間関係の構築が不可欠です。

支援関係における7つの原則

優れた支援環境を作るために知っておくべき支援の原則は、以下の通りです。1.支援者とクライアントの両方に用意ができていると効果的な支援が生まれる

支援者とクライアントは自分が支援に関わる意図と自分の感情、欲求をよく理解しておいてください。実際は支援したいとも支援を受けたいとも思っておらず、別の意図を持っているかもしれません。また、支援しようとする努力が受け入れられなくても腹を立てず、よく考えてみてください。相手は支援を受け入れられる状況になかったかもしれません。

2.支援関係が公平なもののとき、効果的な支援が生まれる

支援を求める人は支援者よりも一段低い位置にいるという感覚を持ちます。支援者はクライアントが本当に望むことは何かを確認し、どうすれば最高の支援ができるかを尋ねてください。この質問によってクライアントは主体性を取り戻し、支援を受け入れやすくなります。クライアントは支援者に何が役に立っていて何が役に立たないかをフィードバックしてください。支援者は、間違った支援や行き過ぎた支援がクライアントに不快な思いをさせていることに気付いていないかもしれません。

3.支援者が適切な支援の役割を果たしているとき、支援は効果的に行われる

支援者はクライアントがどんな支援を具体的に必要としているかを必ず確認し、情報を打ち明けてもらえる信頼関係を築く必要があります。また、支援が継続している場合は、その支援がまだ役に立っているかを確かめてください。クライアントは支援が役に立たないと感じたら、恐れず支援者にそう伝えてください。クライアントのフィードバックがなければ支援者には知る術がありません。

4.言動のすべてが人間関係に影響を与える介入となる

支援者もクライアントも、自分の言動が支援関係に影響を与えていることを自覚すること。どのような介入をしたいのかを踏まえ、どうコミュニケーションするかを選ぶべきです。支援者がクライアントにフィードバックする際、判断を最小限にとどめ現実の姿を記述的に伝えてください。こうすればクライアントもフィードバックを評価できるからです。支援者はクライアントに対する不適切な励ましと不適切な修正を最小限にすること。

5.効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる

支援者はクライアントからどんな支援を求められようとも、先入観を持たず純粋な問いかけからはじめてください。このことがクライアントの地位を高め、クライアントの本当に求めていることを理解することにつながります。

6.問題を抱えている当事者はクライアントである

支援者は信頼関係が築かれる前に行き過ぎた支援を行わないようにすること。支援者がすべて知っていると思う問題であっても、それはクライアントの問題であって支援者の問題では無いことを常に意識してください。何が最も効果的かを決めることができるのはクライアントだけなのです。

7.すべての答えを得ることはできない

支援者がすべての問題を解決できるわけではありません。支援者は自分の経験が問題解決に役立つと考えたい気持ちに駆られます。解決策を導き出すことができなくなった場合は、クライアントと現在の問題を分かち合うことが最善の策です。行き詰っていることを伝えることは、クライアントが自発性を取り戻すきっかけとなります。

まとめ

効果的に支援するためには、支援者はクライアントの感情の動きに敏感になり、双方にとって適切な支援関係を構築できるようにすること、クライアントが本当に求めているものを一緒に探索し、クライアントが自立的に問題を解決できるように支援することが大切です。この知見を活用するために、まずは自社内の支援体制がどうなっていて、実際にどのように機能しているかについての現状を把握することからはじめてみてください。そのうえで、円滑な支援の妨げとなっている問題を特定し、問題解決策を検討する際に7つの原則のどれが足りないのかについて考えてみてください。

誰もが支援を得やすい環境を作ることは、新入社員のみならず全社員の仕事の成功と成長に貢献します。

※参考文献

エドガー・シャイン著、金井真弓訳、金井壽宏監訳(2009).『人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則』. 英治出版

2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大により、テレワークが急速に拡大しました。現在も予断を許さない状況の中、テレワークと出社勤務のバランスをとりながら仕事にあたる企業が多いかもしれません。

このような中、「テレワーク下で、特に新入社員の特徴がわかりづらく、育成がしづらい」というご相談が多くなってきました。オンボーディング(新入社員が組織になじむためのサポート)は、通常勤務下でも難しいものですが、新入社員の顔が見えづらくなることで、さらにサポートがしづらくなったと感じる方が多いようです。また、配属先の決定や申し送りに関しても、新入社員の特徴がもっとよくわかる資料が欲しい、というお問い合わせが寄せられています。

そこで今回は、新入社員の特徴に基づき、つまずきやすいシーンや周囲のサポートのコツを出力する育成用帳票「TAG(タッグ)」をご紹介します。

長所と短所は背中合わせ

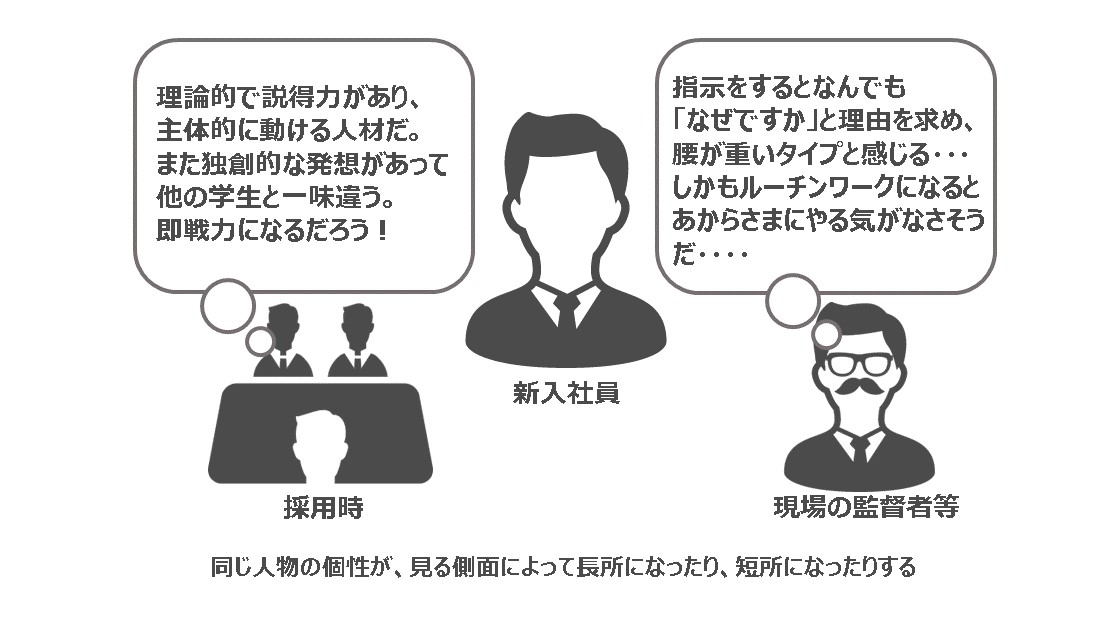

採用担当の皆様は、当然ながら学生の強みやアピールポイントをよく理解したうえで、入社まで寄り添ってこられたと思います。しかし、その強みは入社した瞬間からいかんなく発揮されるわけではありません。たとえば、選考で非常に説得力のある理論を展開していた新入社員が、入社したら「理屈っぽく、我が強くて扱いづらい」という評価を受けるかもしれません。柔和さや協調性を持った新入社員は、他者からの評価に敏感で傷つきやすいという面を見せるかもしれません。受け入れ先の上司・先輩方は、「優秀な新入社員と聞いているのに・・・」と思うかもしれませんが、これはその新入社員が持っている一つの個性を、長所とみたり短所とみたりしているだけなのです。

「つまずきやすい部分」に光を当てる

TAGは、新入社員のパーソナリティに基づき、つまずきやすいシーンや、コミュニケーションの取り方の特徴、上司や先輩のサポートの仕方をアドバイスする帳票です(当社のパーソナリティ検査をご利用の企業は、選考時の受検結果から出力することもできます)。参考に、筆者のパーソナリティをもとに、TAGの帳票を出力してみます(サンプル帳票PDF)。一般的に強みとされる特徴が、場合によりつまずきの原因となったりすることや、その際に上司や先輩がどのようにサポートすべきかが、文章でまとめられています。TAGが使えるシーンには以下のようなものがあります。

①配属:強みだけでなく、つまずきやすさが予想される点にも注目して、配属を行いましょう。たとえば、同じ営業職への配属であっても、リーダーシップ性が強いタイプ(その分自己主張が強く、納得しないとなかなか動かない)なのか、協調性の高いタイプ(その分自主性が弱く、指示がないと動けない)なのかで、適した上司、適した先輩、適した営業先・・・などは異なるでしょう。TAGに出力されるサポートを無理なく行えるのは誰なのか、どこなのか?ということを考えて、ぜひ配属に活かしてください。

②育成:人事や配属先の上司・先輩が新入社員のTAGを参照することで、研修中や配属先でのサポートに用いることができます。たとえば、初期の目標設定に関して、細かく目標達成までのプロセスを指示したほうがよいのか、目標を与えたら好きにさせるほうが伸びるのかという個人差を把握することができます。また、なぜ新入社員がこのようなことを言うのか、行うのか?という裏側が見えてきますので、無用の軋轢を生むことなく、効果的なコミュニケーションをとることができます。テレワークで新入社員の様子が目視しづらい状況であればこそ、ぜひ彼らの行動傾向(パーソナリティ)を把握して、育成計画を立てるようにしてみてください。

個性を長所として輝かせるオンボーディングを

TAGを使うポイントは、「つまずきやすいポイントは、長所の裏返し」であると考え、短所を直させるのではなく、個性が長所として機能するような環境を与えてあげることです。たとえば、計画性がなく行き当たりばったりの新入社員に対しては、計画のヌケモレをフォローしたり、管理に便利な仕組みを教えてあげるだけでなく、臨機応変さや柔軟さが活きるような職務にアサインしたり、そのような能力が発揮されたときに褒めるといった調子です。可能であれば、上司や先輩社員もパーソナリティ検査(「万華鏡30」がおすすめです)を受けてみると、自身の特徴について知ることができます。「自分は指示指導は得意だけど、コーチングは苦手なタイプなんだ」というようなことがわかるだけでなく、「自分はどちらかというと創造性に乏しいタイプなので、新入社員のアイデアを正しく評価できていないかもしれない。〇〇さんに意見を貰うよう勧めてみよう」といったふうに、より新入社員の個性を輝かせることができるマネジメントができるようになるでしょう。

参考事例:初任配属への課題意識から、全社のコミュニケーション改善へ。岡谷鋼機の全社員アセスメント。

育成用帳票「TAG」に興味をお持ちの方は、担当コンサルタントにお問い合わせいただくか、こちらから資料をご覧ください。