はじめに

コンピテンシーの360度評価は1990年代から存在するアセスメント手法です。管理職の評価育成方法として長年活用されており、多くの効用がある一方で運用を誤ると副作用が生じることがあり、活用には注意が必要です。近年、人的資本経営のための人材データ収集方法として改めて360度評価に注目が集まっています。本コラムでは、当社の360度評価ツール「無尽蔵」について紹介します。

360度評価とは

360度評価は一人の被評価者に対して、周囲の複数人が能力を評価する仕組みです。1990年代にコンピテンシーアセスメントの手法として普及しました。コンピテンシーは能力が行動として顕在化したものですので、他者から評価しやすくこのツールとの相性がよかったのです。主な利用目的は能力開発です。評価、選抜にも使うことも可能ですが、綿密な計画と適切な開発、細心の注意を払った運用が求められます。

メリットは複数の他者から評価を受けられること。自分ではできていると思っている行動が周囲からはできていないと見られていることがわかり、問題の原因究明や効果的な能力開発計画の立案ができます。デメリットは評価スキルが弱い評価者による偏った評価となることです。偏った評価は、誤った人事判断を導くだけでなく、被評価者と評価者との関係を悪化させることにつながり、チームをバラバラにしてしまうこともあります。

360度評価「無尽蔵」

360度評価「無尽蔵」は当社が2001年にリリースされたオンラインの360度評価ツールです。英国SHL社の「Perspectives on Management Competencies (PMC)」をベースに、より効果的な能力開発ができるよう日本独自の機能を搭載し、世界のSHLに先駆けてオンラインツールとして販売をはじめました。360度評価「無尽蔵」の概要

- 測定項目:マネジメントコンピテンシー36項目

- 評価者:本人、上司、部下、その他 (上司1名、部下とその他18名まで)

- 質問:重要度認識36問20分(本人と上司が回答)、能力評価36問20分(全員が回答)

- レポート内容:重要度認識、能力レベル評価、能力開発課題、能力開発マニュアル

「無尽蔵」の特徴

「無尽蔵」には能力開発に効果的な三つの特徴があります。- イプサティブ(強制選択)の質問形式

- 本人と上司のコンピテンシー重要度評価

- コンピテンシー別の能力開発マニュアル

- 評価よりも能力開発で利用したい。

- 被評価者にとってどのようなコンピテンシーが重要かわからない。

- フィードバック結果をアクションにつなげたい。

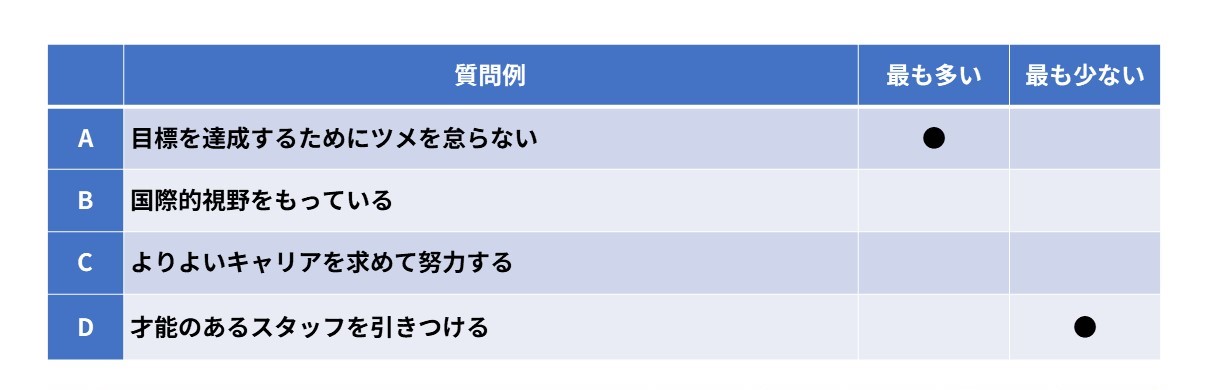

まずは、イプサティブの質問形式についてです。

360度評価のデメリットは評価の偏りであることは申し上げた通りです。好きな人には「あばたもえくぼ」、嫌いな人には「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」となるのが人情というもの。評価者訓練を受けている管理職でもこうなるのですから、いわんや非管理職をや。 この問題を解決するため「無尽蔵」では、評価者は四つのコンピテンシー行動から被評価者に最もよく見られる行動と最も見かけない行動をそれぞれ一つずつ選びます。

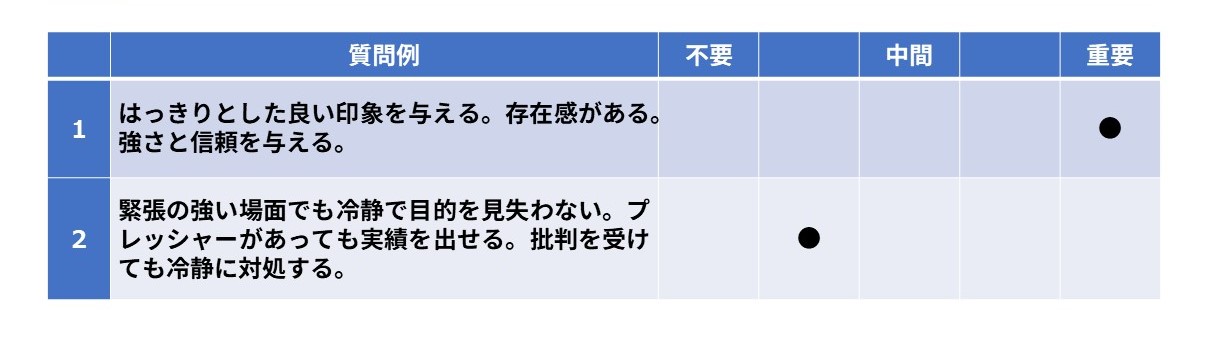

次は本人と上司のコンピテンシー重要度評価についてです。

ジェネラリストである管理職の職務は複雑であり、仕事をしている管理職本人とその上司との間で重要視する行動が異なるケースはよくあります。成果に対する認識は一致していても、それを達成するための行動やプロセスは人それぞれです。本人と上司の役割期待に対する乖離を埋める手段として「無尽蔵」は両者の重要度評価を比較する機能を持っています。注目すべきは得点差が見られる項目です。得点差についての対話が相互理解を深め、両者の方向性を一致させることに役立ちます。方向性を一致させるだけでパフォーマンスが改善される場合もあります。

アセスメントは人間ドックに似ています。人間ドックでは検査結果から生活習慣病の兆候を見つけ、その問題解決するための生活習慣改善計画を立案し、実行します。中性脂肪の低減であれば食事と運動の改善、肝臓の値であれば飲酒量を減らすなどの計画を保健師さんとの面談で作成します。「無尽蔵」も専門のフィードバッカーとの面談で同様のことができるのですが、フィードバッカーがいない場合でも能力開発マニュアルにしたがって自ら能力開発計画を作ることができます。

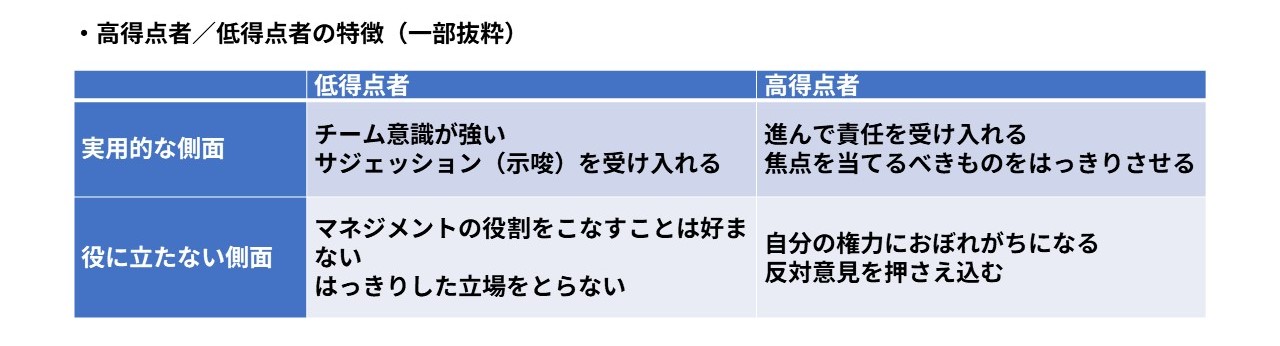

能力開発マニュアルは36項目のコンピテンシーについて、能力項目の定義、高得点者/低得点者それぞれの実用的な側面と役に立たない側面、理解促進の為の自己点検質問、能力獲得の為の具体的な開発方法が記載されています。

<能力開発マニュアル例:指揮>

・定義

誰もがわかる形で方針を示す。責任を引き受け、目標を達成するために、計画を決め、全体の舵取りをする。

「あなたが今までで一番チームをうまく指揮したのはどんな時でしたか?その時意識して努力したことは何ですか? 」

「あなたが今までで一番チームをうまく指揮できなかったのはどんな時でしたか?それがうまくいかなかった原因は何だと思いますか? 」

「よりうまく指揮するにはどうすればいいと思いますか?」

・能力獲得の為の具体的な開発方法(一部抜粋)

このコンピテンシーは優れたチェックリストをもち、そのとおりに実際にやっていくことで獲得できます。獲得の鍵はチェックリストの優秀性にあります。以下、指揮というコンピテンシーの定義に則って、チェックリストを用意しました。その前提となるコンピテンシーの有無を示す行動傾向とあわせて示します。

1.今までの自分のリーダーシップについて自己評価してみる

「高得点者の実用的な側面」と「低得点者の役に立たない側面」の行動リストを参考にしながら、今までの自分のリーダーシップについて考えてみましょう。

□ 進んでチームやグループの責任を負おうとしていましたか。

□ チーム目標や仕事の方針についてメンバー全員がわかるように伝えていましたか。

□ 目標が達成されるよう進捗管理を行い、チームの舵取りをしていましたか。

□ グループをまとめるのに自分がどれくらい貢献しましたか。

□ どのようにすればもっとうまくやれたと思いますか。

まとめ

360度評価「無尽蔵」は以下のニーズに対応できます。「無尽蔵」についてのより詳細な情報は、「360度評価による能力開発のご提案」、360度評価の導入について検討をしたい方は「360度評価の導入ハンドブック」をご覧ください。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

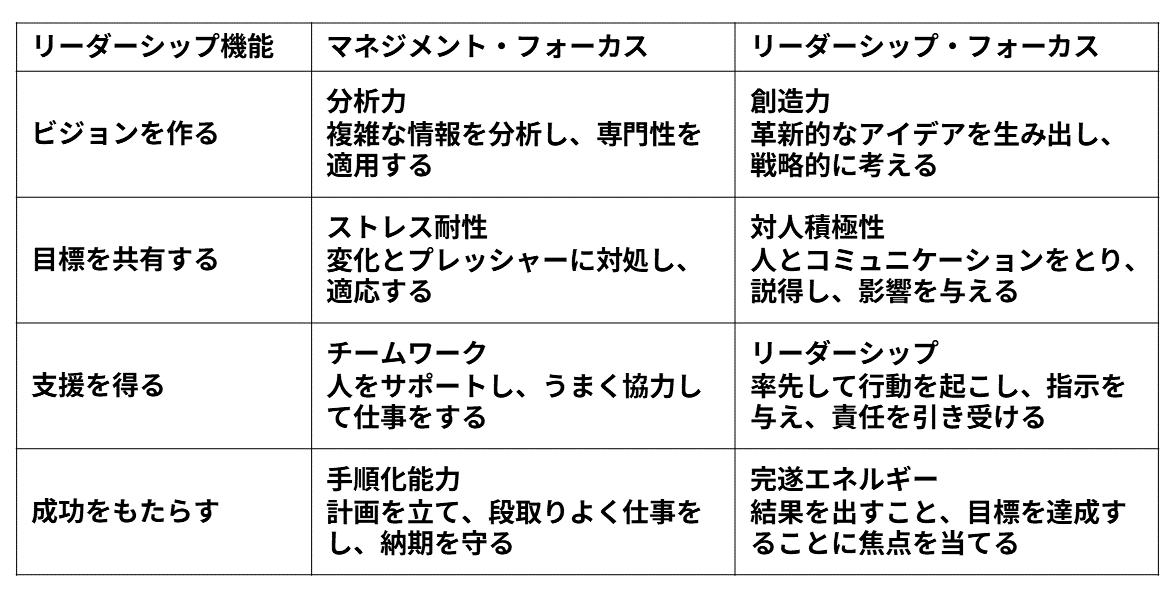

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

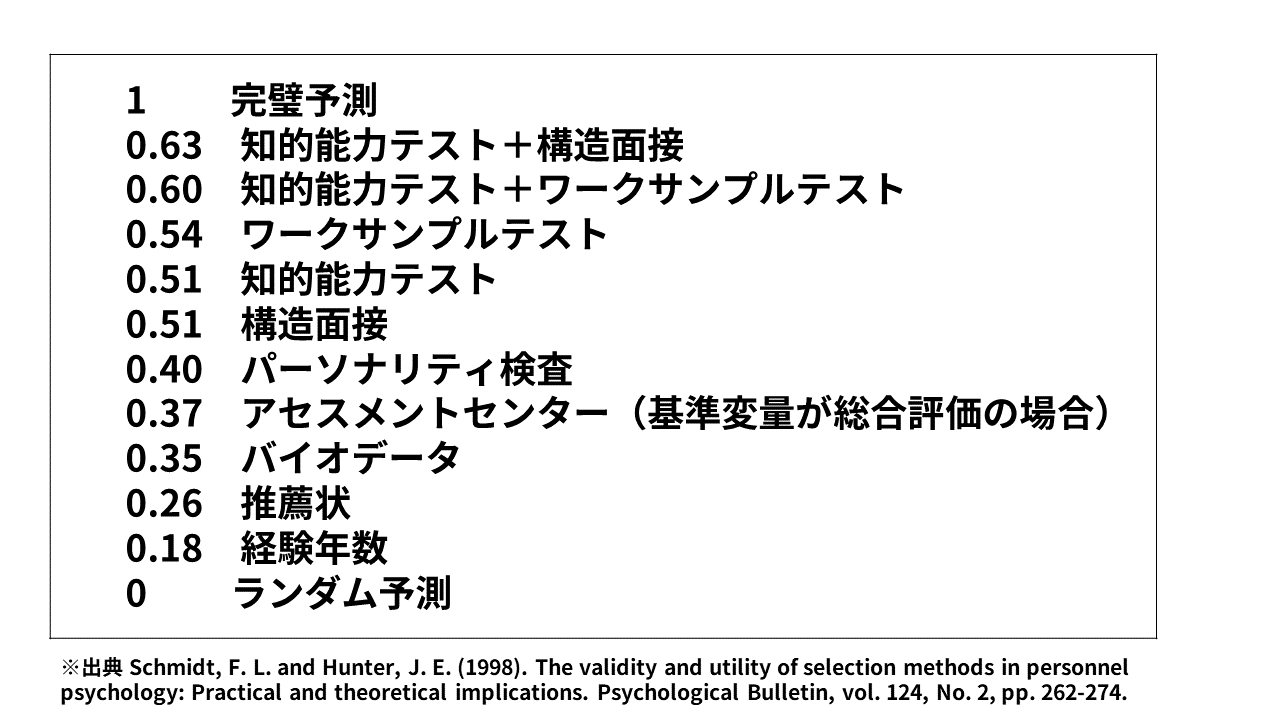

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。

人材アセスメントに対しての疑問

なぜ多くの企業が人材アセスメントを各人事施策に活用しているのか。そしてその必要性はどこにあるのか。それらの疑問に対して、ルメルト著:『良い戦略、悪い戦略』(2012年)に書かれている「良い戦略」をもとに考えていきたいと思います。良い戦略の基本構造

まずは、著者の考える良い戦略の基本構造とは何か。曰く、良い戦略とは下記3つの要素を含んでいます。(以下、著書より引用)

①診断

➡状況を診断し、取り組むべき課題をみきわめる。良い診断は死活的に重要な問題点を選り分け、複雑に絡み合った状況を明快に解きほぐす。

②基本方針

➡診断で見つかった課題にどう取り組むか。大きな方向性と総合的な方針を示す。

③行動

➡ここで行動と呼ぶのは、基本方針を実行するために設計された一貫性のある一連の行動のことである。すべての行動をコーディネートして方針を実行する。

上述の3つの要素を人事戦略立案の場面で想定してみると、「診断」は現状の経営状況やそれに関わる外部環境、ステークホルダーの関係性の変化などを的確に捉え、その企業にとって致命的な課題を人事的側面から認識すること。「基本方針」はその診断で認識した課題に対してどのような施策が効率的かつ効果的にポジティブな影響を与えるのかを考え方針を決めること。「行動」はその決めた方針に従って必要な資源やその配分を整理し、方針の実行に移すことだと言えるでしょう。

一見当たり前に見える要素ですが、これまでのクライアントからのご相談などから、決してすべての戦略が上述3つを満たしているわけではないと考えます。著書内では、良い戦略に対して「悪い戦略」(上述3要素を満たしていない戦略)と呼ばれていますが、なぜその悪い戦略が現実に存在してしまうのかが書かれています。つまり、悪い戦略がはびこってしまう背景には、現状の分析や調査にはかなりのハードワークが求められるからであり、そんな“重く面倒な”ことなどしなくても戦略は立てられるという願望もあるそうです。当然のことですが、正しく「診断」ができなければ、その後の正しい「基本方針」の決定や正しい「行動」はできません。

人事戦略の基本方針を打ち出す際の一番の土台となる「診断」について、様々な視点から分析することが重要になりますが、その一助となり得るのは人材アセスメントであると考えます。

人事戦略の基盤となる「診断」へのアセスメント活用

現状を分析し課題を見つけ出す手法は様々ありますが、人事戦略に関連する現状分析という文脈では、その企業が抱える人材についての可視化が肝となります。言わずもがなですが、そもそもどのような人材が組織に存在するか、それは経営戦略を遂行する上で必要十分なリソースか、今後中長期的にどのような人材が必要か、また今いる人材をどのように育成すべきなのか等を適切に把握しない限り、現状の課題を診断することは困難です。また、人材の可視化に用いる尺度(物差し)も重要となります。基準が毎回異なる物差しであれば、いくら定量的に物事を推し量ろうとしても意味を成しません。そこで人材可視化の一助となり得るのが、アセスメントによる人材の定量化です。今日では多種多様なアセスメントが存在していますが、裏を返せば企業の人材可視化ニーズの高さを物語っています。

人材アセスメントの活用により、社員のコンピテンシーやポテンシャルをデータ化することで下記のような情報を得ることができます。

―現状の人材ポートフォリオ

―自社のハイパフォーマーや活躍人材の特徴

―各ポジションやポストでの要件

―開発や育成が必要なコンピテンシー(能力) etc.

上述のような情報を基に、現状の人材を適切に把握しその後の人事戦略・各種施策へと繋げていくことが可能となります。例えば、人材ポートフォリオを作成後、キーポジションの要件を満たす人材が社内に存在しなかった場合、採用を見直し外部から補填するか、ポテンシャルのある社員に対して育成や研修を実施しプロパーの社員を登用するのか等、見えなかった重要な課題を浮き彫りにし、今後の基本方針を決定する指標ができます。

なお、人材可視化のための当社アセスメント(OPQや万華鏡)についての詳細は他ページの『SHLのキーテクノロジー「OPQ」とは』や『マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」』をご参照ください。

最後に

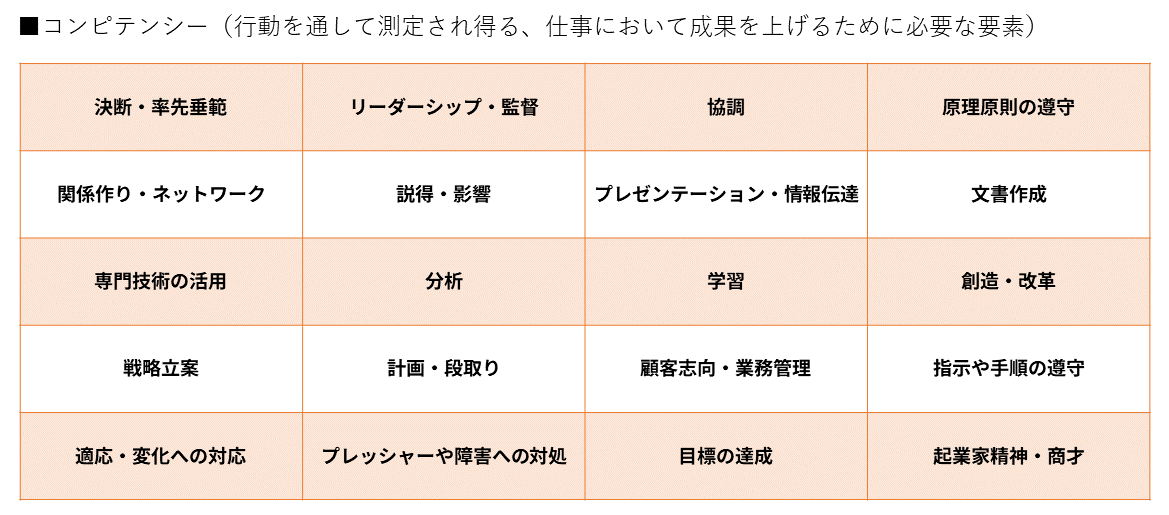

著書曰く、「良い戦略」は良い「診断」から始まります。現状をいかに分析し課題を見出せるかは大切です。前述した通り、人材の可視化はハードルが高く、コストもかかる面倒な作業となる可能性から、わかってはいてもなかなか手が出せず効果的な「診断」をできずにいる企業があることも実情です。しかし、人事の「良い戦略」を導き出すためにはその要素は必要不可欠です。まずはその一歩として、ぜひこの機会に人材アセスメントを「診断」に活用いただくのはいかがでしょうか。参考文献:リチャード・P・ルメルト. 良い戦略、悪い戦略. 日経BPマーケティング, 2012, p.410 我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。 昨年のコラムで取り上げた通り、リーダー層強化はかつてないほど重要な人事・組織課題となっています。今回は、当サイトでこれまで取り上げた様々なリーダーシップに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。はじめに

新時代のリーダーに求められる新しいリーダーシップスタイルとして、SHLはエンタープライズ・リーダーシップを提唱しています。エンタープライズ・リーダーシップを発揮するリーダーは、自分の責任範囲だけにとどまることなく、周囲の組織や人の業績向上に貢献し、その周囲の組織や人の力をバネにイノベーションを起こし、組織を飛躍的に成長させます。従来のリーダーシップモデルと異なるエンタープライズ・リーダーシップの特徴はネットワーキングです。本コラムでは、エンタープライズリーダーにとって極めて重要なこのネットワーキングについて述べます。

エンタープライズ・リーダーシップの詳細は、コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」をご覧ください。

なぜ、ネットワーキングが重要なのか

リーダーにとってネットワーキングが重要であることを示すいくつかの記事を紹介します。まずは、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR100周年記念)に掲載された「共創を実現するリーダーシップ」のABCです。

このABCはそれぞれの文字がリーダーとしての役割を示しています。AはArchitect(アーキテクト)、つまり設計者です。イノベーションを生み出す組織の制度、風土、マインドのためのあらゆるものを作る人です。BはBridger(ブリッジャー)、橋渡し役です。社内外の様々な組織のつながりとなる人。CはCatalyst(カタリスト)、触媒です。触媒とは周囲の人に影響を与え、変化を促進する人のこと。共創を生み出すリーダーにはこの3つの役割が重要と述べられています。

特に注目すべきなのは、BとCです。Bの橋渡し役は事業、地域、部門を超えたイノベーションを奨励し、あらゆる人材や技術にアクセスできる環境を作ります。組織、部門、業界、地域を超えた相互の信頼関係を構築します。Cの触媒は共創を求められている組織や個人がアイデアを素早くビジネスにつなげるため、他社間のコラボレーションを促進します。

これら二つの役割は人間関係を作り、その関係を活用するネットワーキングそのものと言えます。

次は、イノベーションのDNAで紹介された優れたイノベーターの持つ行動的スキルです。質問力、観察力、ネットワーク力、実験力の四つのスキルが挙げられています。

注目すべきはもちろんネットワーク力です。イノベーションを生み出すネットワーク力とは、新しいアイデアやインサイトを持つために異なる視点や考え方の人と交流する能力です。自社を売り込んだり、協力を得たりするための目的を持った交流ではなく、普段話すことがない全く関係のない分野の人との交流や対話であることが重要です。異なる分野の情報がつながることで新発見や新しいアイデアが生まれるのです。

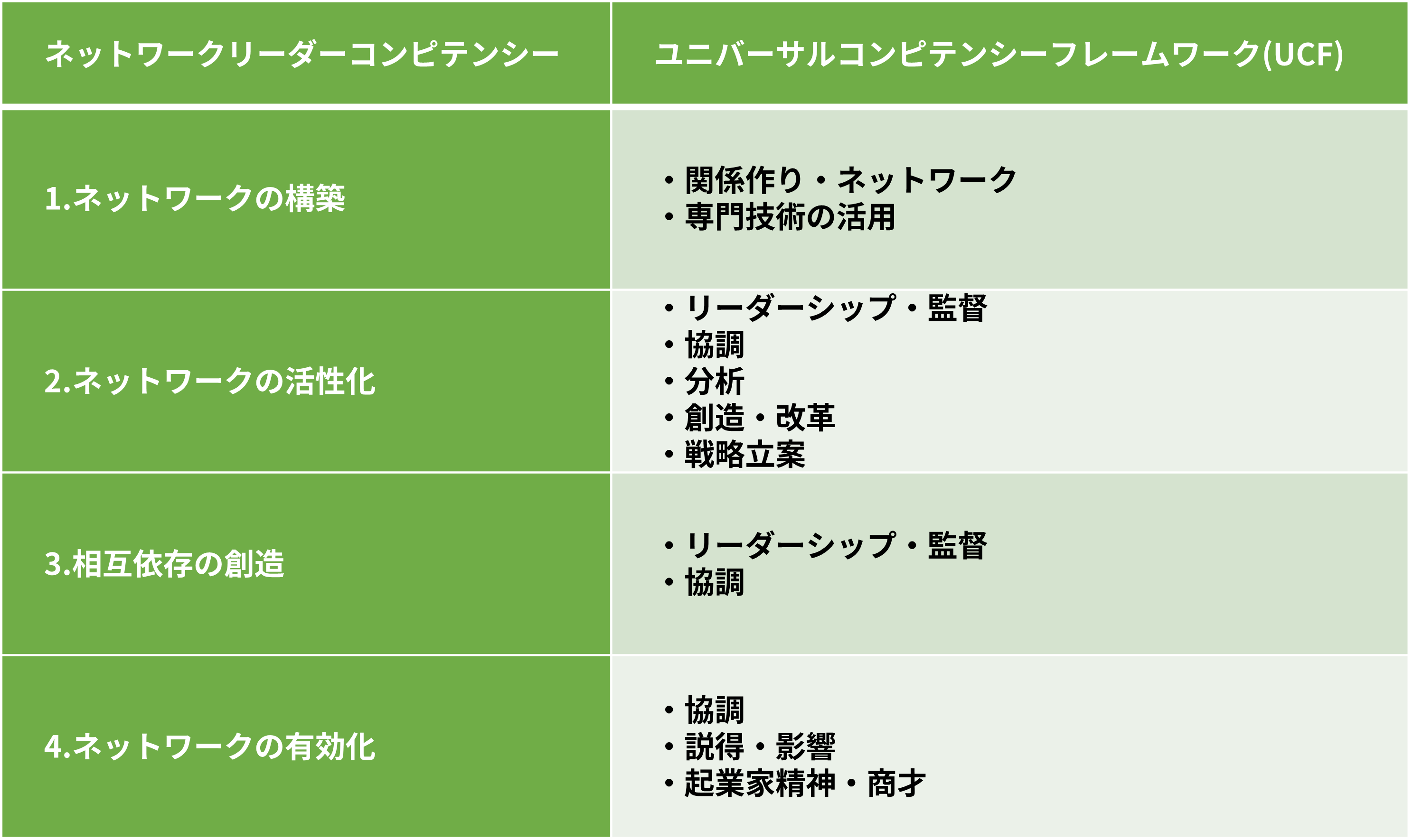

ネットワークリーダーコンピテンシーとは

SHLは、エンタープライズ・リーダーシップを三つの側面(変革、執行、ネットワーク)からなる12項目のコンピテンシーによって測定します。ここではネットワークリーダーシップについて詳しく説明します。ネットワークリーダーシップとは、組織内外の幅広いネットワークを構築し、連携させ、有効化することで、強力なネットワーク・パフォーマンスを確立することです。このリーダーシップを構成するコンピテンシーは以下の4項目です。

1. ネットワークの構築

チームや部署の垣根を越えて、さまざまな分野の人々が相互に有益なつながりを築くのを助ける。このコンピテンシーを発揮する人は、ネットワーキングの努力の成果である個人のパフォーマンス向上、組織横断的な協力関係の強化、イノベーションの拡大を得ることに大きな喜びを感じる。自分が築いたネットワークをチームのメンバーにも活用するよう促す。

2.ネットワークの活性化

革新的な思考とパフォーマンスを育むために、適切な緊張感を作り出す。緊張感を生み出すために、主に新しいアイデアや課題をネットワークに導入する。メンバーに意思決定を任せるが、勢いを維持するために介入すべきタイミングを見極められるよう、近くにいる。生産的な対立と非生産的な対立(例:個人的ないさかい)を区別し、後者に適切に対処する。

3.相互依存の創造

個人が他者と協調することを推奨し、提言や意思決定を評価する責任をグループに課すことで、ネットワークの自律性を高める。自ら問題解決に乗り出すのではなく、皆で協調しながら問題解決するよう促し、ネットワークの自律性を高める。グループ内の自律的な相互依存を育めるよう、自分の考えを最初には述べない。支配的ではなく、最善の決断を下すためには、常にその決断に関与する必要があるとは考えない。

4.ネットワークの有効化

ネットワークが大きな組織で効果的に機能するよう進んで介入する。ネットワークを保護し、その中から出てきた提言の推進者となることを恐れず、組織全体に有益なアイデアを浸透させる。ネットワークを阻害する問題や障壁の解決に取り組む。ネットワークの目標達成のために現状に立ち向かうことを恐れない変革者と見られる。反対勢力に対して挑戦することを厭わず、ネットワークの成功を他の人と話したり、ネットワークの価値を示す機会を見つけたりすることを楽しむ。

これら四つのコンピテンシーはユニバーサルコンピテンシーフレームワークと以下の通り関連付けできます。

ネットワーキングのスキルを身に着けるためのヒント

ネットワークリーダーシップを発揮するためには、基本的なネットワーキングのスキルを身に着ける必要があります。ここではユニバーサルコンピテンシーフレームワークのコンピテンシー項目である「関係作り・ネットワーク」の開発のためのヒントをご紹介します。1.ネットワーキングの準備をする

・人間関係を築くべき重要人物を組織の中で見つけます。その人たちがあなたやあなたの部署にどのような影響を与えているか、どのようにすれば彼らがあなたの役に立つか(そして、あなたが彼らの役に立つか)を明らかにします。彼らと接し、その関係を維持する戦略を開発します。

・同僚のグループについて考え、彼らの個人的なインパクトの点で各人を評定します。グループの中でなぜある人々がより大きな信頼性や知名度をもっているのかを考え、全体的なインパクトの増減に関係するような具体的行動に注意します。同僚と比べてのあなた自身のインパクト・レベルを評価し、必要であれば自分の影響力を高めるための対策を講じます。

・自分の支配的スタイルや強制的スタイルのために他者を萎縮させたり圧倒したりしたかもしれない例を見つけます。他者が時にあなたのことを「うるさい」、「おしつけがましい」、「自己中心的だ」と思うかどうかを吟味し、それに従って自分のスタイルをどのように変えられるかを考えます。

揉め事や個人攻撃と思われるような状況に自分がどのように感情的に反応するか、時にあなたの反応があなたの行動にマイナスの影響を与えるかどうか、を考えます。必要であればこの問題をメンターやコーチと話し合い、より効果的な反応や葛藤対処戦略を開発します。

2.練習する

・社交の場で人と信頼関係を築いてくつろがせる練習をします。質問することで相手やその仕事に興味があることを示します。「軽いおしゃべり」があなたにとって本当に問題ならば、小さなグループに混じってやり取りするよう努めましょう。

・将来顧客になる可能性のある人やビジネスの新しいコンタクト先に自分を紹介する練習をします。自分のボディ・ランゲージ、声の調子、初めて会う人に最初に何を言うか、を考えます。どのようにしたら第一印象を改善できるかについて友人からフィードバックをもらいます。

3.ネットワークに参加する

・職種を超えたプロジェクトや部署をまたがる委員会に参加したり、共通の問題や関心事について、他部署と協同ワーキンググループを作ったりしましょう。結果を出すことが特にうまいと思う部署について研究します。彼らの成功の鍵である戦略を見つけ、それらのアイデアを自分のグループの中でどのように活用できるかについて、チームメンバーと一緒に検討します。

・組織の中で広い範囲の人と人間関係を築くために、社交的な集まりを利用します。あなたのチームの目標達成を祝うイベントに他部署のマネージャーを招待し、成功が共有されている感じや協力感を醸成します。同様に、適宜、他部署の祝い事に参加します。

・あなたの通常のやり取りの範囲よりも広いネットワークに参加することによって、組織の中でのあなたの認知度を高めます。組織のセクションを越えた幅広い人と会ってやり取りする機会を求めます。適宜、仕事以外の場面で同僚と付き合う時間をとります。

おわりに

リーダーにとってネットワーキングが重要であることは今も昔も変わりがないという意見があります。私もその通りと感じます。しかし、新しい時代のリーダーに求められるネットワーキングのスキルは、政治的なネットワークを作ることや今の自社にとって有益な人脈を作ることではありません。不透明な未来を生き抜くためのイノベーションを生み出すリーダーシップが必要であり、そのリーダーに求められるネットワーキングのスキルとは、人のため、社会のため、世界のためを前提として、自分とは異なる様々な価値観や視点、考え方を持つ人、時には敵対する相手と対話し、そこから新しい発見やアイデアを見出す能力なのだと考えています。参考文献

リンダ A.ヒルほか(2022)、「共創を実現するリーダーシップ」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2023年 2月号 ダイヤモンド社

クレイトン・クリステンセンほか(2012)、『イノベーションのDNA』翔泳社 本コラムでは、将来必要なスキルを持つ人材を確保する方法を検討する上で参考となる、SHLの白書「Skills of the Future and Where to Find Them(未来のスキルと、どこでそれらを見つけるか)」を一部抜粋してご紹介します。

変化し続ける世界とパワースキル

多くの研究では、AIが人間の社会的・感情的な知性や創造的・革新的なスキルを、他のスキルのように簡単に再現することは、難しいことを示しています。¹このことから、ソフトスキルや創造的・革新的思考がより重要になりつつあること、これらのスキルを持つ人材はAIの時代に活躍するであろうことがうかがえます。

人事領域の世界的なエキスパート、Josh Bersin 氏は将来の成功のためのXファクターとなるスキルを調査し、その結果を「パワースキル(PowerSkills)」のフレームワークにまとめました。²この調査によると、未来のスキルは技術的なものではなく、行動的なものです。

AIの最初の黄金時代が間近に迫っている今、ソフトスキルやAIを活用できるスキルを持つ人材の採用は人事にとって重要です。³

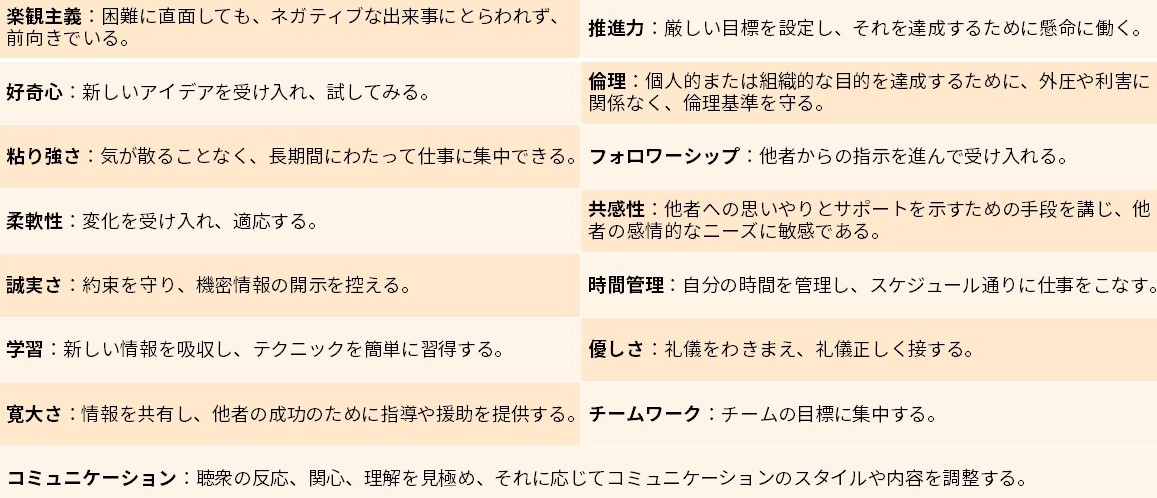

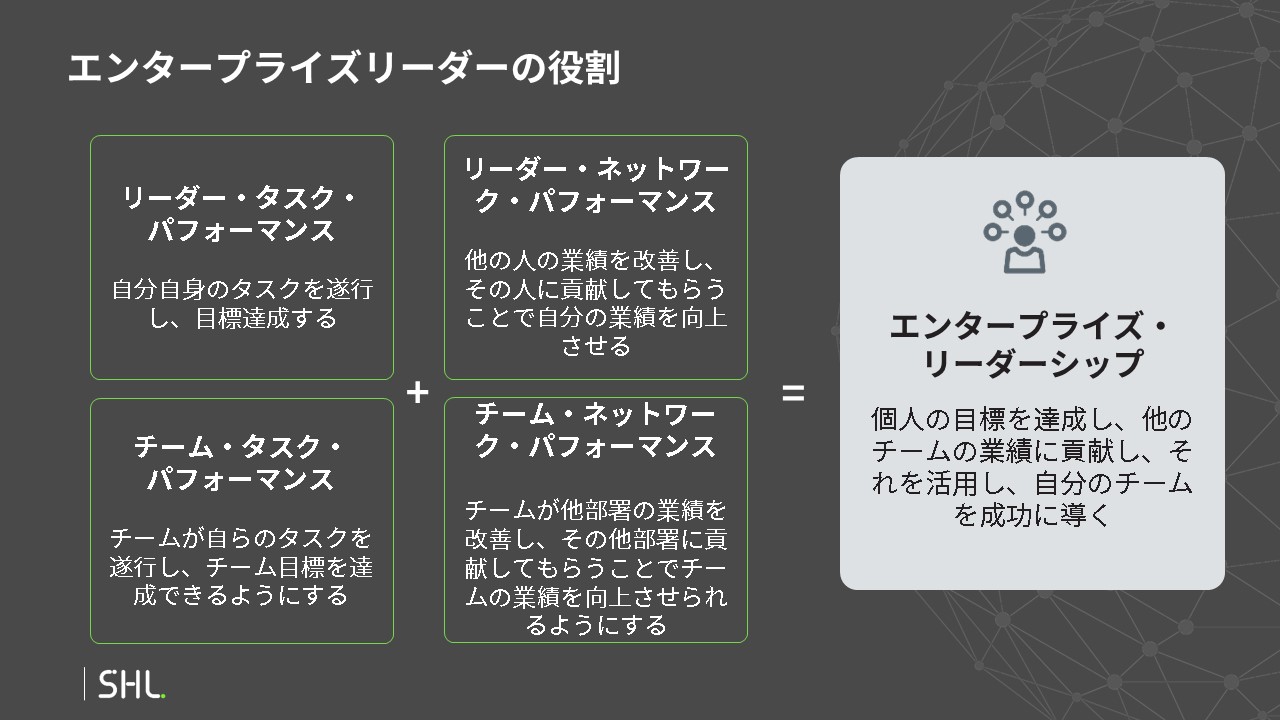

SHLは、「パワースキル」を人事の実務家が活用しやすいように、仕事ですぐに役立つスキルに焦点を当てて定義を追加し、15のスキルにまとめました。

調査データ

「パワースキル」を地域別、産業別、経年で調査するため、仕事に関連する96のスキルを測定するSHLのユニバーサル・コンピテンシー・アセスメント(UCA)⁴を「パワースキル」にマッピングしました。

サンプル総数:67,592人

地域別の内訳:ヨーロッパ(49%)、北米(20%)、インド(20%)、中東(6%)、アフリカ(3%)、アジア(1%)、オセアニア(1%)、中南米(1%)

地域別

各地域の明確な強みを調べるため、各スキルで高得点域(候補者の上位3分の1)に入った候補者の割合を算出し、地域内で順位付けしました。以下は各地域の上位3つのスキルです。

各地域は独自の強みを示しています。採用担当者が必要なスキルを持つ候補者の確保に苦戦しているのであれば、そのスキルの高い他の地域から獲得することが考えられます。パンデミックで示されたように、地理的に離れていてもリモートで働くことができます。

比較的多く挙がっているのは、「楽観主義」「誠実さ」「寛大さ」です。一方、「共感性」「フォロワーシップ」「好奇心」「推進力」はどの地域でも上位ではありませんでした。しかし、業界によっては重要な強みとして挙がっています。

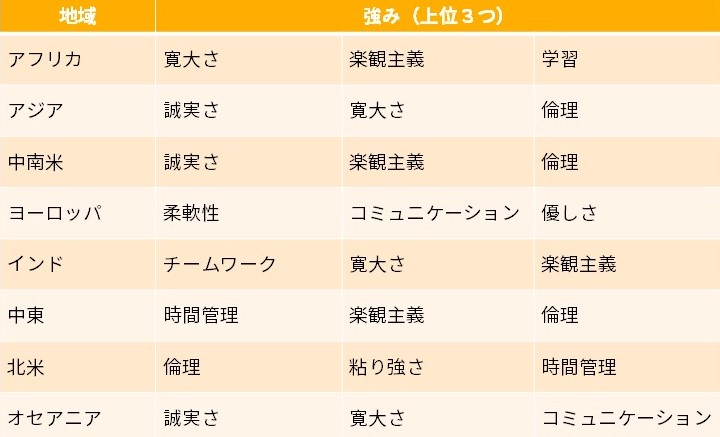

業界別

様々な業界の特徴を横断的に見ることで、採用担当者にとっての潜在的な人材パイプラインと働き手のキャリアパスが浮き彫りになりました。これらは特に、自動化の影響を受けやすい職務において重要です。既存のスキルセットを活用できる別の業界が分かるため、人材の流動性を高めるのに役立ちます。

自動化の進む小売業界の人材にとって、主な強みが共通しており成長産業となる可能性が高いヘルスケア業界が潜在的なキャリアパスとなります。同様に、銀行・金融サービス業界と製造業、そしてエネルギー業界と電気通信業では強み2つが共通しており、人材プールを共有できる可能性が高いです。

新たなパワースキル

最後に経年変化の傾向を調査しました。2021年(N = 7,692)と2023年の最初の3ヶ月間(N = 13,137)について、高得点の候補者の割合を比較し、増加幅が大きいものから小さいものへと順位付けを行いました。大半のスキルで高得点の候補者数が増加しました。上位3つは「粘り強さ」、「優しさ」、「時間管理」です。おわりに

複数の業界で、候補者の主な強みが共通していることが分かりました。チーム内のスキルギャップを埋めるのに苦労している採用担当者は、別業界の人材プールを活用することが有益です。別の地域へ目を向け、リモートワーカーを活用することも考えられます。過去2年間で「パワースキル」を持つ人材は増加しており、多数の応募者からスキルを持つ人を見極めるのは困難です。気付かないうちにチーム内でこれらのスキルが高まっている可能性もあります。

スキルをもつ応募者を迅速に見極めるために、また、チームの強みを把握しAI黄金時代におけるチームの成功を阻むスキルギャップを特定するために、アセスメントを活用しましょう。

白書の原文はこちらからダウンロード可能です。

¹ 2017, McKinsey Global Institute, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages

² 3 2019, Josh Bersin, Let’s Stop Talking About Soft Skills: They’re PowerSkills

³ 2022, Research.com, Job Automation Risks in 2023: How Robots Affect Employment

⁴ UCA(Universal Competency Assessment)は、現在国内での取扱開始に向けて準備中です。

はじめに

今の時代に理想的なリーダーとはどのような人だと思いますか?今までに様々な学者がリーダーシップに関する膨大な研究を行ってきました。本当にたくさんのリーダーシップモデルが存在する今日、リーダーシップは多様であるためリーダーの置かれた環境に最適な行動をとることが最も優れたリーダーシップの発揮方法と考えてしまうのが最適解かもしれません。リーダーも適材適所と私は考えています。

さて、これからご紹介するエンタープライズリーダーはSHLが定義した新しい時代のリーダーシップモデルです。エンタープライズ・リーダーシップとは何か、なぜ今エンタープライズリーダーが求められるのかご説明いたします。

エンタープライズリーダーとは

エンタープライズリーダーとは、SHLが定義する新しい時代に求められるリーダーのことです。新しい時代といっても未来のことだけを言っているのではなく、大きく素早い変化の渦中にある現在に求められるリーダーを指します。定義は次の通りです。エンタープライズリーダーとは、個人の業績目標を達成し、他者の業績向上に貢献し、他者の業績から力を引き出し、チームにも同じことをするよう促すリーダーです。

エンタープライズリーダーは自分の担当領域だけでなく他部門を含めた企業全体に貢献し、加えてチームが自チームの業績だけでなく他チームを含めた企業全体に貢献できるようにします。

複雑さを増す環境

今、世界中で働く人々の意識が変化しています。大きな影響を与えた出来事は新型コロナウィルスの世界的流行です。リモートワーク、多様性、公平性、包括性、帰属意識、意義、目的を仕事や職場に求める動きが世界中で起きています。SHLの調査は、これらの変化がリーダーに以下の影響を及ぼしたと報告しています。・意思決定をするために、多くの同僚や部下とコンセンサスを築かなければならない

・責任範囲が広がり、部下の専門知識に頼らざるを得ない

・不慣れな人間関係に対して新しい組織文化を浸透させなければならない

・チームの日常を見ることができないため、メンバーを完全に信頼しなければならない

・指示をしなくても、メンバーが自律的に動けるようにしておかなければならない

・メンバーがお互いに指導や支援、能力開発し合う文化を築かなければならない

加えて、多くの企業が今のリーダーに対して以下3つの問題意識を持っていることがわかりました。

1. 組織の将来ニーズに対応する準備をしているリーダーが少ない

2. 経営・事業レベルのコラボレーションを主導できるリーダーが少ない

3. 自部門だけでなく会社全体を考慮して意思決定しているリーダーが少ない

これら調査結果を踏まえ、今日のリーダーに求められる役割行動を次の通り要約しました。

今日のリーダーに求められる10の役割行動

リーダーに求められる役割行動は10あり、三つのグループに分類できます。一つ目はビジョンを描き戦略を立てることに関するもの。以下の5項目です。

1)長期ビジョンを設定する。革新性と創造性を発揮し、「what-if」を問う。

魅力的なビジョンを描き、みんなの共感と賛同を得ることが重要です。リーダーがどのように世界をよくしていきたいかをメンバーは知りたがっています。

2)楽なことより正しいことをする。意味、目的、理由を明確にする。

パーパス経営という言葉が流行っています。ポストコロナの現代において、儲かるだけの会社では選ばれません。どのような存在意義があり、どのように社会に貢献するための組織なのか。そしてその社会貢献のあり方は正しいものなのかを人々は見ています。

3)人々を組織の目的に結び付け、みんなの考え方を変える。

各従業員の価値観、人生観、キャリアプラン、生活環境、個人的事情などと組織方針や戦略を結び付けることによって、全メンバーの意欲を引き出し、適材適所の配置によって才能を引き出します。すべての従業員を生かす組織の在り方を示すことでみんなの考え方は変わっていきます。

4)事業の戦略的意図を浸透させる。

いくら優れた戦略を立案しても、全メンバーが戦略を理解していなければ何の意味もありません。笛吹けど踊らずの理由は、これがうまくできていないからです。

5)組織文化を明確にして、行動と価値観のモデルを示す。

ジョンソン・エンド・ジョンソンのクレド、アマゾンのプリンシプル、ネットフリックスのカルチャーデックは有名な成功事例です。多くの企業でミッション、ビジョン、バリューを持っていると思いますが、行動規範としては抽象度が高いものが多いように感じます。バリューを実践するためのコンピテンシーがあれば、具体的な行動モデルを示すことができます。

二つ目は戦略を実行することに関するもの。以下の3項目です。

6)積極的に意思決定し、組織課題の解決策を見出す。

リーダーは速やかに意思決定しなくてはなりません。環境の変化が早く大きいからです。意思決定のタイミングを逃せば、問題解決はより困難さを増します。小さな組織課題が組織戦略を崩壊させるきっかけとなる可能性もあります。

7)権限委譲し、信頼する。インクルーシブアプローチに従い、共創する。

権限移譲できなければ、大きな組織をリードすることは不可能です。また多様性を受け入れるだけでなく、積極的に活用することがイノベーションを生みだす起爆剤となります。同質なメンバーによる密室での議論、リーダーによる独裁的な決断が、世界をゆがめていく様子を私たちはよく知っています。

8)人の成功を支援し、人を通じて成果を出す。

マネジメントの本質は「人をして事をなさしむ」です。執行型のリーダーとしての役割を端的に述べています。

三つ目は人との関りを作り出すことに関連するもの。以下の2項目です。

9)人を鼓舞し説得することで、社内外でパートナーシップを築く。

リーダーはその権限によって部下に対する支配力を持つと考える人がいますが、おそらくその人は自分が部下をマネジメントした経験がないか、部下をコントロールできていない人です。人は権限に従うのではありません。ビジョン、情熱、勇気、誠実さ、優しさ、感謝、知性などを示すリーダーの人の魅力に従うのです。真のリーダーは組織のヒエラルキーや権限に関わらず、社外であっても同じように影響力を行使できます。

10)変化への順応性と開放性。組織の枠にとらわれず、外部の人と関わる。

今いる従業員だけで対応できる変化だとしたら、その変化は些細なものです。現在起こっている環境変化は、組織に対して新しい能力、知識、技術を求めます。外部の人とのコラボレーションを抜きにして環境変化に対応するイノベーションを生み出すのはかなり困難なことと言えるでしょう。

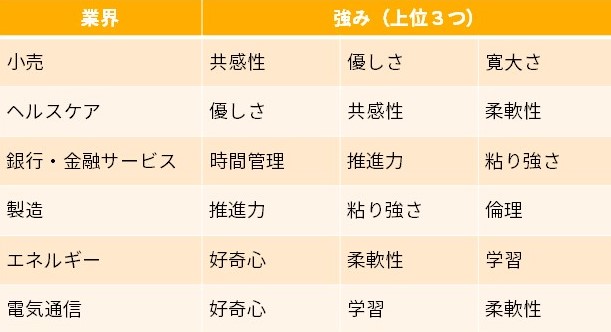

エンタープライズ・リーダーシップの役割とコンピテンシー

最終的にSHLはエンタープライズリーダーの役割を四つに要約し、それらの役割遂行に求められる12項目のコンピテンシーを定義しました。役割の一つ目はリーダー・タスク・パフォーマンス。自分自身のタスクを遂行し、目標達成する役割のことです。二つ目はリーダー・ネットワーク・パフォーマンス。他の人の業績を改善し、その人に貢献してもらうことで自分の業績を向上させる役割。三つ目はチーム・タスク・パフォーマンス。チームが自らのタスクを遂行し、チーム目標を達成できるようにする役割。最後がチーム・ネットワーク・パフォーマンス。チームが他部署の業績を改善し、その他部署に貢献してもらうことでチームの業績を向上させられるようにする役割。つまり自らがリーダー・ネットワーク・パフォーマンスでやっていることをチームに求めること。

これらの役割を遂行するために定義された12項目のコンピテンシーは変革、執行、ネットワークの3グループに分類されています。以下の通りです。

1.変革のためのリーダーシップコンピテンシー

方向性を示し、変化を促すために他者を鼓舞する。組織の使命、文化、戦略を形成し、組織全体に変化を促し、期待以上のパフォーマンスを発揮できるよう、他の人々の意欲を高める。

・創造と構想

・交流とプレゼンテーション

・指導と決断

・進取の気性とパフォーマンス

2.執行のためのリーダーシップコンピテンシー

戦略を効率的に実行するために従業員を組織し、指揮する。目標を設定し、業績を監視し、社員の仕事を管理し、報酬を分配する。

・分析と解釈

・適応と対処

・支援と協力

・組織と実行

3.ネットワークのためのリーダーシップコンピテンシー

組織内外の幅広いネットワークを構築し、連携させ、有効化することで、強力なネットワーク・パフォーマンスを確立する。

・ネットワークの構築

・ネットワークの活性化

・相互依存の創造

・ネットワークの有効化

おわりに

以上がSHLのエンタープライズ・リーダーシップです。エンタープライズリーダーは理論的に優れているだけでなく、実際に売上と利益の成長率にプラスの影響を与えることがSHLの調査でわかっています。個人として優れたリーダーよりも、優れたエンタープライズリーダーはネットワークの力を使って、企業の業績を向上させることができるのです。この調査についてはまた別の機会でご紹介いたします。また、今回ご紹介したエンタープライズ・リーダーシップはパーソナリティ検査OPQによって測定できます。ご興味のある方はお問い合わせください。

はじめに

VUCA以上の急速な変化を表すBANI(Brittle不安定、Anxious心配、Non-linear非線形、Incomprehensible不可解)と呼ばれる現在、環境に適応できる経営リーダーを準備しておくことは、あらゆる会社にとって最重要の人事課題です。近年、サクセッションプランを導入する企業から経営人材の要件定義(コンピテンシーモデリング)のご依頼を受けることが増えてきました。日本でも科学的な手法で経営幹部を選抜することが普及してきたのだと感じます。

経営幹部育成については、7:2:1(業務経験7割、薫陶2割、教育1割)の法則に基づき、いかに最適な職務経験をさせるかを議論する企業が増えています。経営者を育てる効果的なポストはどこにでもあるわけではありませんが、今の経営幹部がどのような職務を経験してきたかを調べることで、自社内にある経営者を育てるポストを見出すことができるかもしれません。

このコラムでは、経営者となるために必要な職務経験について当社で行ったコンサルティングの事例を踏まえ述べていきます。

新しい経営者を作るための調査依頼

数年前になりますが、経営改革を進める大手企業のクライアントから未来の経営者を育成するための調査に関するご相談を受けました。ご相談内容を要約すると以下のようになります。・DXによって会社の事業を根本から変える。

・今後の経営トップは新事業を生み出し続け、会社を継続的に変化させることができる人材である。

・現在の経営幹部に新経営者像に該当する人材が数名いる。該当者の能力と経験を調査し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーと経営幹部になるために必要な職務経験を定義してほしい。

ご依頼を受けて、該当者全員のインタビュー調査を実施しました。

この調査は、2つの目的で行いました。1つ目は経営リーダーのコンピテンシーを特定すること。経営幹部としての現在の役割と業務内容、今度の環境変化に関する情報を収集し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーを特定します。

2つ目は経営幹部としての能力とスキルを開花させた職務経験を特定すること。キャリアの初期段階から現在に至るまでの職務経験をお聞きして、経営者としての能力、スキル、コンピテンシーの獲得に関連の深い職務経験を明確にします。該当者はそれぞれ専門性、得意分野、長所短所、当然ながら職務経験が異なる人であったため、ヒアリングした職務経験を抽象化し、役割や業務、目標、環境などの共通性を探りました。

経営者を育てた3つの経験

今回のテーマである職務経験について結果の概要を申し上げると、共通する経験として以下3つが見出されました。・特定の機能や部分的な役割ではなく、ビジネス全体を担当する

キャリア初期の20代に会社の主流ではないビジネスや地域を担当していました。傍流のビジネスや市場は小規模であったり、未整備であったりすることが多く、自分ひとりあるいは少人数でマーケティング、商品開発、生産、営業、サポートなどのすべてを行う経験をしていました。

・混乱や不確実な中で問題に対処する

キャリアの比較的初期である20代から30代前半に事業撤退や人員削減、海外での訴訟に対応する経験をしていました。該当者それぞれが異なる経験をしていましたが、共通しているのはめったに発生せず、今まで会社が解決したことのない問題に対峙したことでした。いわゆる修羅場や逆境に立ち向かう経験です。

・30代で経営の役割を担う

企業買収や海外拠点の設立などを通じて、30代のうちに小さな組織での経営者(経営幹部)となる経験をしていました。この経験は20代での職務との関連性が強く、20代での職務成果が経営ポストにつながっていました。

経営者を育てるリーダーシップコンテクスト

これらの職務経験をより詳細に分類し、SHLのリーダーシップコンテクスト(リーダーのパフォーマンスに影響を与える環境)に置き換え、以下5つの重要なリーダーシップコンテクストを定義しました。・グローバル/異文化のチームをリードする

異なる文化を持つ複数国のチームメンバーや業務があるグループ、部門、ビジネスを運営する。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

役割と仕事が明確に定義されていない環境や、高度な不確実性を特徴とする環境でリードする。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

大きなリスクを冒し、成功するために大きな賭けをすることが求められる環境でリードする。

・独立採算の事業を経営する

製品、販売、マーケティング、運営、および管理機能の責任を負うエンドツーエンドのビジネス(P&L)を行う。

・新しい戦略を立案し、推進する

結果につながる新しい戦略を考案し、チームや組織を調整して実行する。

このように経営者を育てるための修羅場をリーダーシップコンテクストによって定義すれば、リーダー育成に最適なポストを見つけやすくなります。最初に申し上げた3つの共通経験だけでは、具体的なポストを選び出すことは少々難しいかもしれません。

おわりに

経営リーダーを育てるためポスト(職務経験)をどのように定義するかについて述べました。今までの経験と勘による判断からより客観的、科学的な手法による判断を行うことで、経営リーダー育成についてもオープンな議論ができるようになります。優秀な人材を会社の主流に置き、色々な役割を少しずつ担当させ、好成績を出せるよう育成することは、未来の経営リーダーを作るための得策ではないかもしれません。傍流で逆境に向き合い、リスクを取り小さな結果を出し続けている、そんな人が未来のリーダーなのです。一見すると遠回りに見える職務経験が経営リーダーへの最短ルートであることを知っていただきたいと思っています。

SHLディストリビューター・カンファレンス

2023年5月25日(木)と5月26日(金)の2日間、約5年ぶりに対面でのSHLディストリビューター・カンファレンスが開催されました。ディストリビューター・カンファレンスとは、世界のSHLディストリビューターが集い、各国の最新情報を交換し、親睦を深めるための会議です。今回は、13か国から約30名のディストリビューターが参加し、イギリス、サリー州ドーキングのWotton Houseで開催されました。

参加したディストリビューターは以下の通りです。(順不同)

・アジア

SHLインドネシア

アセスメントアナリティクス(フィリピン)

日本エス・エイチ・エル

・ヨーロッパ

SHLタレントアセスメントs.r.o(チェコ)

エヴァリオン SHLギリシャ・キプロス

SHLハンガリー

SHLポーランド

SHLポルトガル

SHLルーマニア

PEスペイン SHLスペイン

SHLトルコ

SHLウクライナ(オンライン参加)

SHLのディストリビューターは、各国でSHLディストリビューターとして、SHLサービスを専任で販売する契約を結んでいるアセスメント事業者です。かつてはSHLの子会社であったけれども資本関係がなくなりディストリビューターとなった会社や元々は異なるサービスやアセスメントを取り扱っていたがSHLディストリビューターとなった会社など様々な経緯の会社がいます。

当社は、2023年4月にSHLが約7割の資本を保有するグループ会社となりましたので、今回が最後のディストリビューター・カンファレンスとなります。

2つのプレゼンテーション

丸二日間のカンファレンスには、17の講演とセッション、ネットワーキングのためのランチとディナーと盛りだくさんのコンテンツがありました。講演とセッションは大きく3つのジャンルに分けることができます。1つ目はSHLの方針やサービスについてのCEOや各部門トップからの説明。2つ目は事例を各国のコンサルタントが話しました。3つ目は最新の研究・調査について各国の心理学者や研究員が発表しました。

これらのコンテンツの中で、私の興味をひいたのは以下2つのプレゼンテーションでした。

・SHL Labs Reimaging the Future of Talent / Kuldeep Yadav, PhD, Director of AI

AIディレクターのKuldeep Yadav氏によるAIを活用したアセスメントについて発表です。生成AIを活用した自動面接が多くの面接における問題点の解決に貢献できること、職務記述書から自動的に求められるスキルやコンピテンシーを定義できること、アセスメントの膨大なテクニカルマニュアルから、顧客向けの簡潔な資料を自動生成できることなどが紹介されました。実際にインドのSHLスタッフがAIによるアバターと面接する映像が流され、実用可能であることがよくわかりました。

・Gender Equality Journey / Susana Almeida Lopes, SHL Portugal Managing Director & Isabel Paredes, SHL Portugal Chief Psychologist

SHLポルトガルが行ったジェンダーイクオリティに関する調査についてのSHLポルトガル社長Susana Almeida Lopes氏とパートナー兼チーフサイコロジストIsabel Paredes氏による発表です。SHLポルトガルのジェンダーイクオリティに関する活動を報告するとともに、ジェンダーによるコンピテンシーの差があるかについての研究成果が示されました。彼女たちはポルトガルで2012年から2021年にかけて大規模な調査を実施しました。複数のアセスメント手法を用いて測定されたコンピテンシーに男女差が見られるかについての調査です。3つのアセスメント手法でSHLのUCFコンピテンシー(20項目)を測定しました。アセスメントセンターによるコンピテンシー測定ではコンピテンシーの男女差は確認できませんでした。シミュレーション演習(プレゼンテーション、ロールプレイ)によるコンピテンシー測定でもコンピテンシーの男女差は誤差の範囲でした。コンピテンシーのポテンシャルを予測するOPQ32rを用いたパーソナリティ測定においては、複数の項目で男女差が確認できました。

この研究結果をどのように捉えるべきかについては様々な点を考慮し慎重に解釈する必要がありますが、自己概念と行動について深く考えさせる内容でした。

SHLの未来

このカンファレンスでは、未来のSHLを示す多くのプレゼンテーションがありました。SHLのChief Executive OfficerであるAndy BradshawはSHLをソリューションベースのSaaSプラットフォームと定義し、様々なタレントデータの収集、可視化、活用による深いタレントインサイトで採用とタレントマネジメントの包括的なソリューションを行うという現在進行形のビジネスモデルを説明しました。その他にも、DEIの取り組み、ニューロダイバーシティの研究など、SHLソリューションの広がりを予感させるたくさんの情報が提供されました。