一般的に後継者選抜の基準として用いられるものは、リーダーシップコンピテンシーです。リーダーシップコンピテンシーはリーダーの役割において共通に求められる人材要件ですが、特定のリーダーポストでうまく職務を遂行できるかどうかを予測するのに十分な指標とは言えません。リーダーを取り巻く環境は多様であり、各リーダーの解決すべき課題もそれぞれだからです。

この問題を解決するための新しい概念として、SHLはリーダーシップコンテクストを見出しました。リーダーシップコンテクストとは、リーダーを取り巻く文脈的な環境のことです。SHLの広範な研究によりリーダーシップコンテクストはリーダーの成功に大きな影響を及ぼすことがわかりました。

コンテクストを基準として選抜されたリーダーは、従来の方法によって選抜されたリーダーよりもパフォーマンスが約20%高いのです。優れたリーダーは置かれた環境で求められるリーダーシップを効果的に発揮し、その環境におけるビジネス課題を解決するのが得意であるということがわかります。リーダーの選抜も適材適所が重要なのです。

本コラムでは、サクセッションプランを行う際にリーダーの選抜基準としてリーダーシップコンテクストをどのように選べばよいかについて述べます。

27項目のリーダーシップコンテクスト

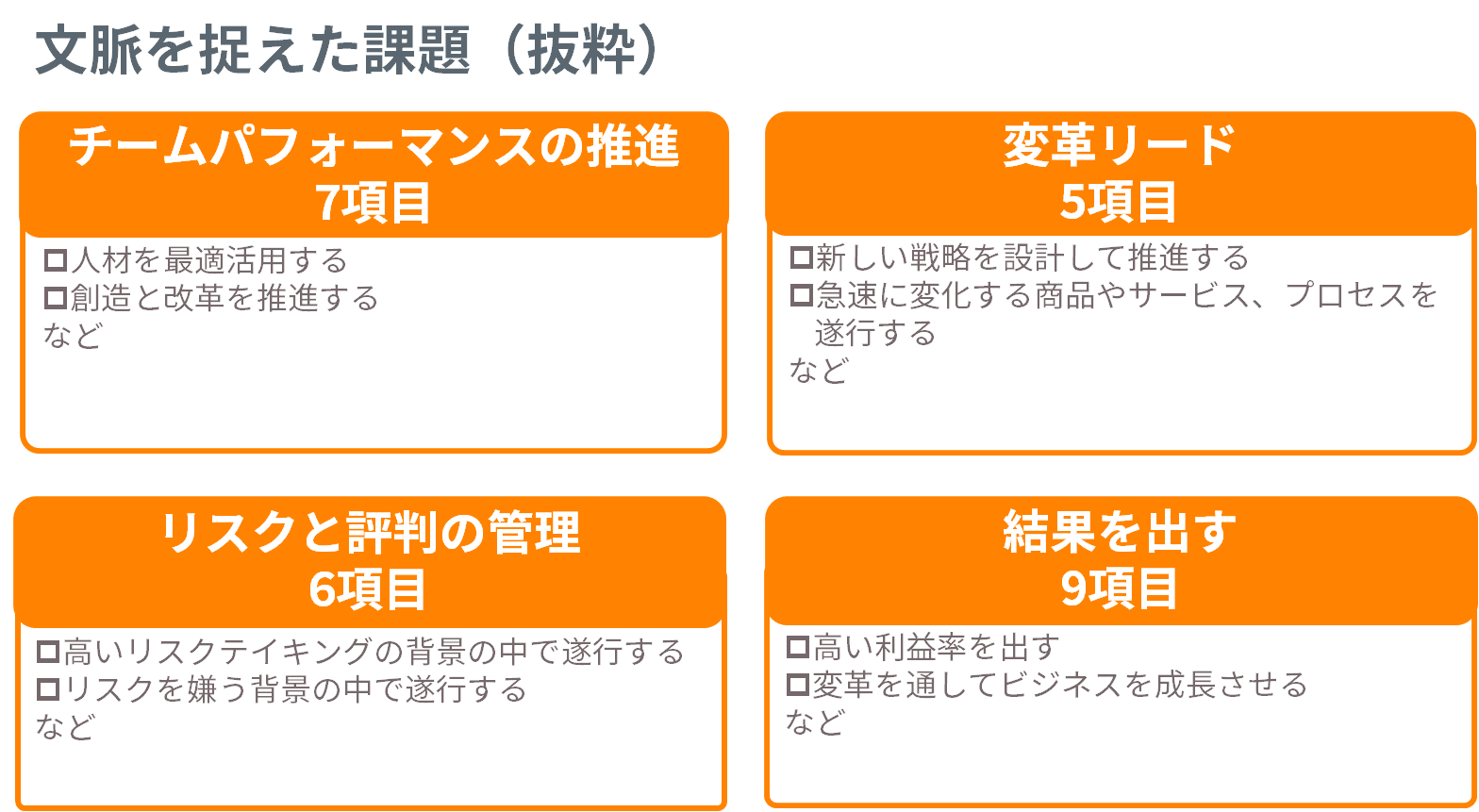

SHLのリーダーシップ研究によって見出された重要なリーダーシップコンテクストについて紹介します。SHLはリーダーの成功に大きな影響を及ぼすコンテクストを27個定義しました。コンテクストを抽出したリーダーシップ研究に関する詳細は、コラム「アサインメントは文脈を捉えよ ~次世代リーダー育成 先端研究~」をご覧ください。チームのパフォーマンスを推進する

変革をリードする

結果を出す

リスクと評判をマネジメントする

リーダーポストの要件を定義する

サクセッションプランで後継者を選抜するためには、リーダーの選抜基準を作る必要があります。SHLのサクセッションプラン・ソリューションではリーダーシップコンテクストによってリーダーの基準(プロファイル)を作ります。プロファイルを作る際には主要な関係者へインタビューを行います。主要な関係者の筆頭はサクセッションプランの対象となっているリーダーポストの現職者です。その他には上司やボードメンバー、人事などへインタビューします。

コンテクストを選ぶにあたって、現在に焦点を当てるのか、未来(1~2年後)に焦点を当てるのかを検討します。3年以上の長期的視点を持つべきではありません。環境変化に適応する新しいリーダーを輩出し続けることがサクセッションプランの目的だからです。現在から2年先までの役割、職務、組織が直面するビジネス上の課題に合ったコンテクストを選択します。

今は存在しない役割のプロファイルを作る場合、最も重要なステップは新しい役割を作る理由、目的、その役割が直面する重要課題を理解している関係者に対するインタビューです。ジョブディスクリプションがある場合は参考にするとインタビュー内容がより具体的になります。

適切なコンテクストの数

コンテクストはリーダーが解決すべきビジネス課題と捉えることができます。役割の複雑性が高まれば高まるほど、該当するコンテクストの数は増えます。極端な言い方をすれば27個すべてのコンテクストに該当するリーダーポストがあるかもしれません。現実に世界は複雑になっており、リーダーが解決すべき課題は増加しています。しかし、コンテクストを10個以上選択することはできる限り避けなくてはいけません。推奨するコンテクストの数は7個以下です。リーダーの成功と解決すべき課題の数との関係に関する研究から、リーダーが抱える課題の数が7個を超えるとパフォーマンスが急激に低下することがわかっています。

プロファイルのコンテクストが10個以上あるということは、誰がリーダーとなっても成功するのが難しいポストだということを示しています。本当に10個以上となった場合は役割の再設計を検討するか、万全のサポート体制を上層部とともに作ることをお勧めします。

難易度の高いコンテクスト

誰がリーダーになったとしても難しいコンテクストが存在します。以下4つのコンテクストはリーダーのパフォーマンスに悪い影響を及ぼすことがわかっています。これらすべてのコンテクストに直面しているリーダーの約7割が業績の問題で苦しんでいるというデータがあります。もし、プロファイルに4つの課題がすべて含まれている場合、慎重に人材選抜を行う必要があります。また、この場合も役割の再設計やサポート体制の構築が重要になります。

おわりに

SHLのサクセッションプラン・ソリューションでは、今回ご紹介したコンテクストによるリーダーの選抜基準をパーソナリティ検査OPQと経験サーベイによって測定します。OPQで各コンテクストに対応するポテンシャルを予測し、経験サーベイで各コンテクストにおける職務経験の有無を測定します。この手法が各リーダーポストに対するきめ細やかな適性の予測を可能にしています。最後に私が自分の役割を考慮して選択したコンテクストをご紹介します。

私は執行役員として、直販営業、マーケティング、SHLグループサービスの開発運営、海外とのブリッジを担当しています。選択したコンテクストは以下の通りです。

タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

SHLのタレントマネジメントソリューションサービスであるInsight Platformの日本語版が2024年9月よりリリースされます。本コラムでは従来のアセスメントサービスとは異なるInsight Platformの機能や魅力をご紹介します。

Insight Platformとは

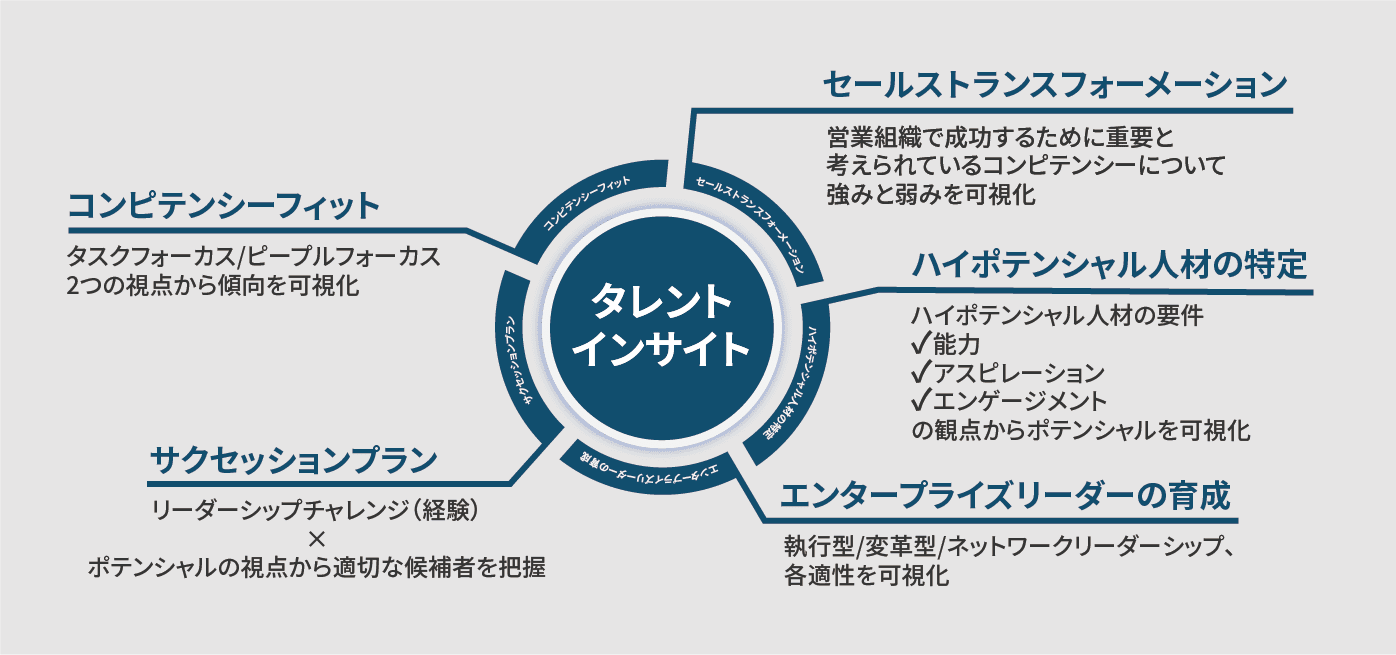

Insight Platform(インサイトプラットフォーム)は、従業員・役員の人材アセスメントデータから優れた人事の意思決定に貢献するための洞察を得る人材可視化プラットフォームです。人材アセスメントと個人別レポートに加え、アセスメント結果による人材可視化を行うインサイト(集団レポート)の機能を持ち、タレントマネジメントにおける以下5つの課題に対するソリューションを提供します。

- サクセッションプラン

- ハイポテンシャル人材の特定

- エンタープライズリーダーの育成

- セールストランスフォーメーション(デジタル環境に適した新しい営業)

- コンピテンシーフィット

Insight Platform が解決する5つの課題

Insight Platformの特長

主な特長は以下の3つです。複数のアセスメントを用いることで日常業務では顕在化していない人材のポテンシャルを客観的に捉えることができます。

SHLの広範な研究に基づき、各ソリューションのための全く新しい基準モデルを持っています。これまで、アセスメントを用いた選抜や能力開発は汎用性の高いリーダーシップコンピテンシーモデルに基づいて行われてきました。Insight Platformの各ソリューションは、激しく環境が変化する現在の状況に適した全く新しい測定項目や基準モデルを持っています。

人材可視化のための機能であるインサイト(集団レポート)を持つことがInsight Platformの最大の魅力です。アセスメントから人材データを得るだけでなく、タレントマネジメント施策を運用するためにデータ活用をすることを目的としたインサイトを提供します。

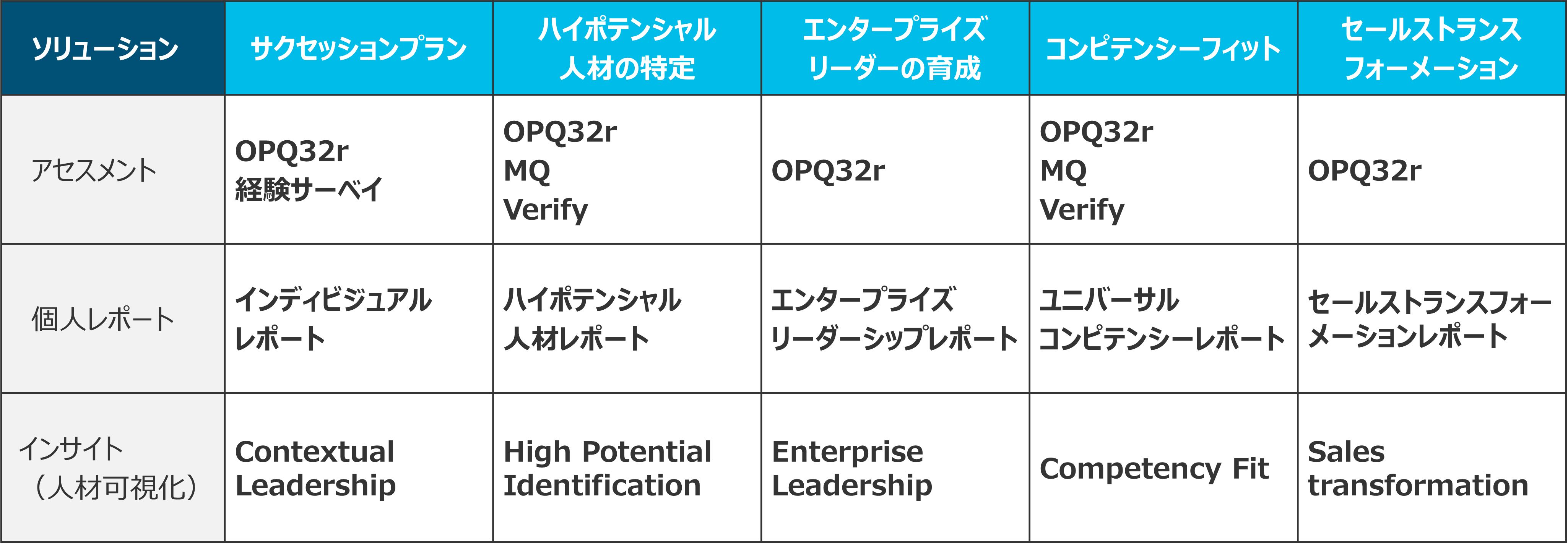

5つの課題に対応するレンズ

Insight Platformは5つの課題に対応する「レンズ」を持っています。レンズとはアセスメント、個人レポート、インサイトを含む一連のソリューションパッケージです。各レンズは以下のサービスを含みます。

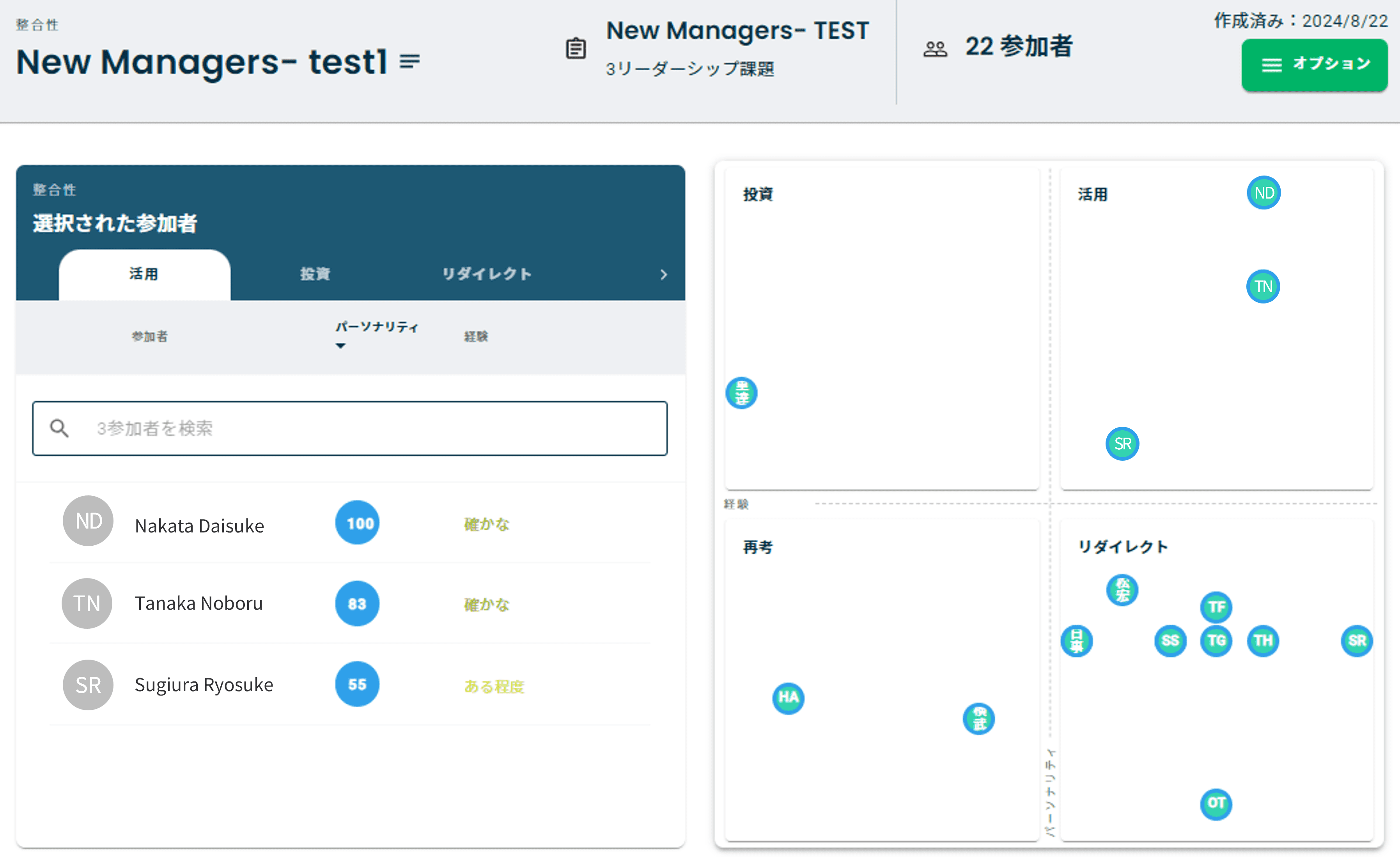

ここでは各アセスメント、個人レポート、インサイトの詳細な説明は割愛しますが、インサイトの例としてサクセッションのインサイトContextual Leadershipの画面イメージを掲載します。

サクセッションプラン

Insight Platformのソリューション第1弾として2024年9月に日本版がリリースされるサクセッションプランで注目していただきたいのは、リーダーシップコンテクストという概念です。従来の後継者選抜はリーダーシップコンピテンシーに基づいて行われてきました。しかし、SHLのリーダーシップ研究からリーダーの成功により大きな影響を与える要素としてコンテクスト(リーダーを取り巻く環境)を見出しました。SHLはコンテクストを4つの要素(役割、チーム、組織、外的環境)の複合であると捉えています。コンテクストが違えばリーダーはそれぞれ異なる課題に挑戦することになります。また、全てのコンテクストに効果的なリーダーのコンピテンシーは存在せず、リーダーもコンテクストに基づく適材適所で決められるべきであるという考え方に基づいています。

SHLは4カテゴリ27項目のリーダーシップコンテクストを定義し、各コンテクストにおけるポテンシャルと経験を測定します。経験とポテンシャルの両面から後継者を選抜できます。また、現職のリーダーが経験してきたコンテクストをとらえることで、各リーダー候補者にとって真のリーダーへの近道となるポストがどれなのかを判断しやすくなります。

リーダーの成功に影響する27のコンテクスト(一部抜粋)

<チームのパフォーマンスを推進する>

ハイポテンシャル人材の特定

ソリューション第2弾として2024年内のリリースに向けて準備を進めているのはハイポテンシャル人材の特定です。このソリューションには、ハイポテンシャル人材の3要件に適したアセスメントが含まれており、インサイトによって多くの人材の中から素早くハイポテンシャル人材を特定できます。

ハイポテンシャル人材要件とその測定方法についての詳細は以下のコラムをご覧ください。

コラム「ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件」

エンタープライズリーダーの育成

ソリューション第3弾として2025年春までのリリースを計画しているのがエンタープライズリーダーの育成です。エンタープライズリーダーとは、変化の時代に求められる新しいリーダーです。このリーダーの特徴は変革と執行を推進できるだけでなく、共創のためのネットワーキングができること。新事業創造に不可欠なネットワーキングの力を持つリーダーこそが今の日本に求められています。このソリューションではエンタープライズリーダーとしてのポテンシャルを測定し、インサイトによりエンタープライズリーダー候補者を素早く発見します。また、リーダー候補者に対してエンタープライズリーダーになるための個別の育成課題をフィードバックできます。

測定するコンピテンシーは以下の3カテゴリ12項目です。

1.変革のためのリーダーシップコンピテンシー

2.執行のためのリーダーシップコンピテンシー

3.ネットワークのためのリーダーシップコンピテンシー

エンタープライズリーダーとエンタープライズリーダーシップのアセスメント結果を活用する方法の詳細については以下のコラムをご覧ください。

コラム「エンタープライズリーダーとはなにか」

コラム「新しいリーダーに求められるネットワークの力」

コラム「エンタープライズ・リーダーシップ・リポートの活用・能力開発」

おわりに

今回残念ながらご紹介できなかった2つのソリューション「コンピテンシーフィット」と「セールストランスフォーメーション」は2024年8月現在、日本版のリリース時期が確定しておりません。速やかにリリース情報をお伝えできるよう引き続きローカライズを進めます。また、リリースが確定する前に、これらのソリューションに関わる詳細については改めてコラムでご紹介することをお約束します。当社がタレントマネジメントソリューションの領域のマーケティングを強化し始めたのは、本サイトがスタートした2020年です。それから4年が経過し、私たちのタレントマネジメントソリューションは新しい段階に突入しました。Insight Platformが日本企業のタレントマネジメントの活性化と組織パフォーマンスの向上に実際に貢献し、日本の人事に携わる皆様から愛されるソリューションとなるよう力を尽くして参ります。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

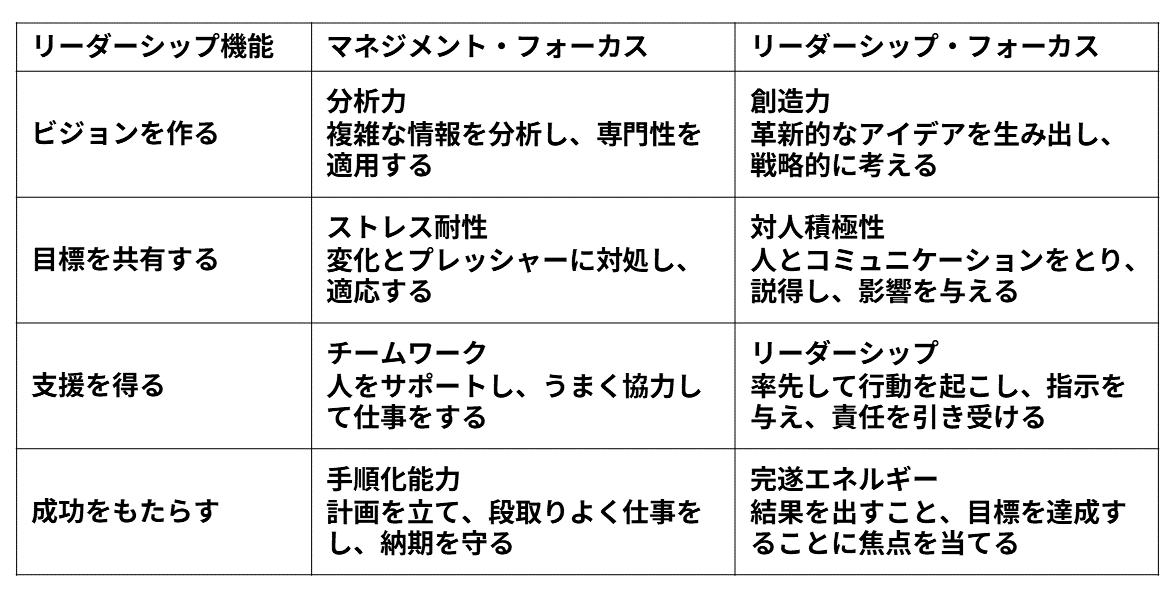

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

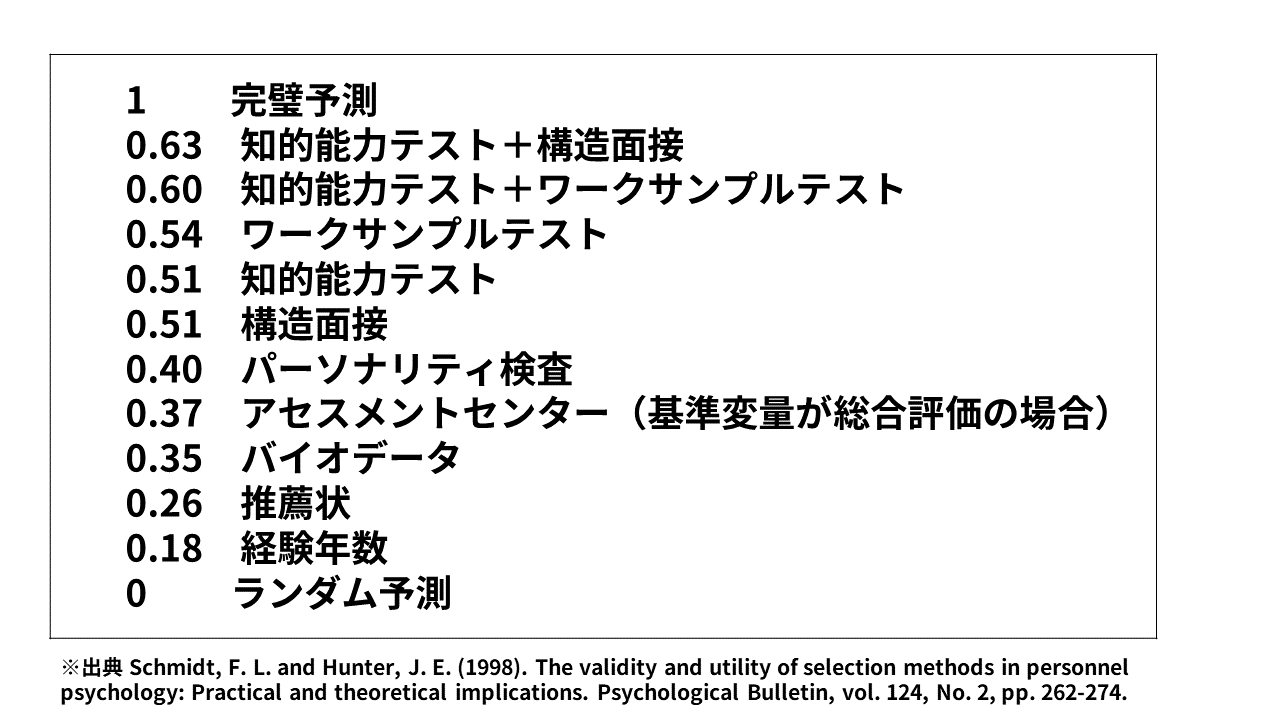

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。 昨年のコラムで取り上げた通り、リーダー層強化はかつてないほど重要な人事・組織課題となっています。今回は、当サイトでこれまで取り上げた様々なリーダーシップに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。はじめに

VUCA以上の急速な変化を表すBANI(Brittle不安定、Anxious心配、Non-linear非線形、Incomprehensible不可解)と呼ばれる現在、環境に適応できる経営リーダーを準備しておくことは、あらゆる会社にとって最重要の人事課題です。近年、サクセッションプランを導入する企業から経営人材の要件定義(コンピテンシーモデリング)のご依頼を受けることが増えてきました。日本でも科学的な手法で経営幹部を選抜することが普及してきたのだと感じます。

経営幹部育成については、7:2:1(業務経験7割、薫陶2割、教育1割)の法則に基づき、いかに最適な職務経験をさせるかを議論する企業が増えています。経営者を育てる効果的なポストはどこにでもあるわけではありませんが、今の経営幹部がどのような職務を経験してきたかを調べることで、自社内にある経営者を育てるポストを見出すことができるかもしれません。

このコラムでは、経営者となるために必要な職務経験について当社で行ったコンサルティングの事例を踏まえ述べていきます。

新しい経営者を作るための調査依頼

数年前になりますが、経営改革を進める大手企業のクライアントから未来の経営者を育成するための調査に関するご相談を受けました。ご相談内容を要約すると以下のようになります。・DXによって会社の事業を根本から変える。

・今後の経営トップは新事業を生み出し続け、会社を継続的に変化させることができる人材である。

・現在の経営幹部に新経営者像に該当する人材が数名いる。該当者の能力と経験を調査し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーと経営幹部になるために必要な職務経験を定義してほしい。

ご依頼を受けて、該当者全員のインタビュー調査を実施しました。

この調査は、2つの目的で行いました。1つ目は経営リーダーのコンピテンシーを特定すること。経営幹部としての現在の役割と業務内容、今度の環境変化に関する情報を収集し、新しい経営リーダーに求められるコンピテンシーを特定します。

2つ目は経営幹部としての能力とスキルを開花させた職務経験を特定すること。キャリアの初期段階から現在に至るまでの職務経験をお聞きして、経営者としての能力、スキル、コンピテンシーの獲得に関連の深い職務経験を明確にします。該当者はそれぞれ専門性、得意分野、長所短所、当然ながら職務経験が異なる人であったため、ヒアリングした職務経験を抽象化し、役割や業務、目標、環境などの共通性を探りました。

経営者を育てた3つの経験

今回のテーマである職務経験について結果の概要を申し上げると、共通する経験として以下3つが見出されました。・特定の機能や部分的な役割ではなく、ビジネス全体を担当する

キャリア初期の20代に会社の主流ではないビジネスや地域を担当していました。傍流のビジネスや市場は小規模であったり、未整備であったりすることが多く、自分ひとりあるいは少人数でマーケティング、商品開発、生産、営業、サポートなどのすべてを行う経験をしていました。

・混乱や不確実な中で問題に対処する

キャリアの比較的初期である20代から30代前半に事業撤退や人員削減、海外での訴訟に対応する経験をしていました。該当者それぞれが異なる経験をしていましたが、共通しているのはめったに発生せず、今まで会社が解決したことのない問題に対峙したことでした。いわゆる修羅場や逆境に立ち向かう経験です。

・30代で経営の役割を担う

企業買収や海外拠点の設立などを通じて、30代のうちに小さな組織での経営者(経営幹部)となる経験をしていました。この経験は20代での職務との関連性が強く、20代での職務成果が経営ポストにつながっていました。

経営者を育てるリーダーシップコンテクスト

これらの職務経験をより詳細に分類し、SHLのリーダーシップコンテクスト(リーダーのパフォーマンスに影響を与える環境)に置き換え、以下5つの重要なリーダーシップコンテクストを定義しました。・グローバル/異文化のチームをリードする

異なる文化を持つ複数国のチームメンバーや業務があるグループ、部門、ビジネスを運営する。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

役割と仕事が明確に定義されていない環境や、高度な不確実性を特徴とする環境でリードする。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

大きなリスクを冒し、成功するために大きな賭けをすることが求められる環境でリードする。

・独立採算の事業を経営する

製品、販売、マーケティング、運営、および管理機能の責任を負うエンドツーエンドのビジネス(P&L)を行う。

・新しい戦略を立案し、推進する

結果につながる新しい戦略を考案し、チームや組織を調整して実行する。

このように経営者を育てるための修羅場をリーダーシップコンテクストによって定義すれば、リーダー育成に最適なポストを見つけやすくなります。最初に申し上げた3つの共通経験だけでは、具体的なポストを選び出すことは少々難しいかもしれません。

おわりに

経営リーダーを育てるためポスト(職務経験)をどのように定義するかについて述べました。今までの経験と勘による判断からより客観的、科学的な手法による判断を行うことで、経営リーダー育成についてもオープンな議論ができるようになります。優秀な人材を会社の主流に置き、色々な役割を少しずつ担当させ、好成績を出せるよう育成することは、未来の経営リーダーを作るための得策ではないかもしれません。傍流で逆境に向き合い、リスクを取り小さな結果を出し続けている、そんな人が未来のリーダーなのです。一見すると遠回りに見える職務経験が経営リーダーへの最短ルートであることを知っていただきたいと思っています。

はじめに

サクセッションプランは、重要なポジションや役職の後継者の育成や人材配置を計画的に行うための人事施策です。これにより、経営者や重要ポストの円滑な移行が可能となります。サクセッションプランの導入は継続的なリーダー育成と組織の持続的発展に貢献します。例えば、経営者や要職に就く者の予期せぬ退職があった場合でも、適切な後継者をスムーズに配置できます。また、サクセッションプランは、一連の取り組み(後継者の特定、スキルや経験を獲得するための育成プログラム、キーポストへの戦略的配置)により従業員の意欲とエンゲージメントを高める効果もあります。現在、日本では一部の大手企業やグローバル企業しかこの施策を導入していませんが、VUCA時代の今般、従来の人材登用ではこの環境を勝ち抜くリーダーを作ることは難しいとの認識のもと、多くの日本企業がサクセッションプランの導入を検討しています。

本コラムはサクセッションプランについて述べます。

サクセッションプランの必要性

SHLはサクセッションプランを「トップリーダーの職責を担う人材を特定し、準備するための組織戦略」と定義しています。毎年10~15%の企業でCEOが交代しています。企業は少なくとも2~3年前から複数のCEO後任候補を決め、円滑な交代のための準備に入らなければなりません。大手上場企業2,500社を対象としたグローバルな調査から、CEOの後任探しが難航した企業は平均18億ドルの株主価値を失うこと、CEO指名に時間がかかるほど業績が悪化すること、がはっきりしているからです。加えて新任CEOの40%が就任後1年半は目標達成に失敗するという推計もあり、トップリーダーの選抜はより難しくなっています。

世界中をみてもサクセッションプランがうまくいっている会社は多くありません。2021年の調査で自社に優秀な後継人材がいると回答した企業は11%だけでした。それなら社外から採用すればよいと考えるかもしれませんが、その方法はより困難です。社外人材の採用は社内人材の登用に比べコストが高く、成功率も低くなります。

サクセッションプランはあらゆる企業にとって重要なタレントマネジメント施策であることがお分かりいただけたと思います。

誰をサクセッションプランの対象にするか

サクセッションプランは上級幹部にのみ行う施策ではありません。全従業員のパフォーマンスとポテンシャルに関する客観的なデータを用いて行う全社的な施策です。部長と執行役員だけを対象にするのでは遅すぎます。より早期に後継人材を識別し、育成とストレッチアサイメントを与えます。そうしなければ、多様な優秀人材がいなくなってしまうからです。多様性の現状

経営幹部の女性比率が高い企業ほど収益性が高く、社会的責任を果たし、安全で質の高い顧客体験を提供しているという調査があります。成功する組織には多様なリーダーシップが必要なのです。600社25万人以上を対象にした調査「Women in the Workplace 2020」では、女性は男性の85%しか昇進しておらず、マネジャーの割合は女性38%、男性62%となっています。このデータを見ると女性よりも男性の方が優れたリーダーになる可能性が高いと考えてしまいます。しかし、実際は多くのリーダーシップコンピテンシーにおいて女性の方が男性よりも優れていることが証明されています。

女性も男性同様リーダーシップを発揮するとわかっているのに、なぜ同じ割合で昇進していないのでしょうか。それは、誰を昇進させるか、誰に高いポテンシャルがあり、最終的に誰が最高のリーダーになれるかについて、多くの企業が主観的で偏った意見に頼っているからです。

データアナリティクスの重要性

主観的で偏った意見を補正するためにはデータアナリティクスが必要です。多くの人事責任者がこの意見に賛同しています。2022年CHROが投資するトレンド第1位はデータアナリティクスでした。また、退職者が相次いでいる昨今、会社全体でどのように人材を確保し、将来の役割のための人材パイプラインを構築するかを考える上でもデータアナリティクスは必要です。

コンテクストとは

コンテクストとは文脈のこと。文脈とはリーダーが活動する環境全般を示す言葉です。ちょうどよい日本語訳がないため、ここではカタカナのコンテクストを用います。SHLはコンテクストの構成要素を役割、チーム、組織、外部環境の4つと捉えています。例えば、外部環境は働く国や業界、組織はビジネスの優先順位や組織構造、チームはチームメンバーの能力や価値観、役割は職務内容などを表します。

この4つの違いによりリーダーはそれぞれ異なるコンテクストで仕事をすることとなり、コンテクストはリーダーが対処しなければならない課題を規定します。

なぜコンテクストがリーダーの成功に重要なのか

今、私たちは不確かな時代を生きています。SHLは、この不確かな時代のリーダーを成功に導くものを明らかにするため、グローバルリーダー9,000名に対する3年間の調査を行いました。そこで発見したものがコンテクストです。約300個のコンテクストのうちリーダーに重要なものが27個あるとわかりました。そして、この27個をコンテクスト課題として定義し、個人属性とコンテクスト課題との関係を分析しました。その結果、個人属性(知能、パーソナリティ、コンピテンシー等)とコンテクスト課題との適合度を定量的に把握できるようになり、リーダーの成功を予測する力を4倍以上高めることができました。

リーダーは自分の特性に適した課題に対して能力を発揮できるのです。すべてのコンテクストに求められる共通のコンピテンシーは存在しません。求められるコンピテンシーはコンテクスト課題によって異なります。リーダーの成功はコンテクスト課題における適材適所によって促進できます。

終わりに

この研究を踏まえて、適切なサクセッションプランを導入するには何をすればよいでしょうか。まずは、全従業員のパフォーマンスとポテンシャルを客観的に表すデータをもってください。パフォーマンスに関するデータは、業績評価、行動評価、360度評価、職務経験、保有資格、受講した研修などがあります。ポテンシャルに関するデータは、知的能力、パーソナリティ、モチベーション、価値観などアセスメントを用いるものが中心です。これらの情報による客観的な早期の後継者選抜が最初の取り組みです。コンテクストを活用した後継人材の選抜については、Mobilize Solutionを用いることで可能となります。詳細はMobilize Solutionをご覧ください。 日本企業の人事担当者に自社のタレントマネジメントの取り組みについてたずねると、十中八九「次世代リーダーの選抜育成」の話になります。

タレントマネジメントの定義として最も知られている米国ATD(Association for Talent Development)のタレントマネジメント構成要素では、採用、能力開発、定着、後継者計画、組織開発、キャリア計画、パフォーマンス管理、アセスメントの8つが示されていますが、日本の人事担当者がタレントマネジメントを語る時に採用やパフォーマンス管理、離職防止(定着)を話題にすることはあまりありません。

これはタレントマネジメントの定義に対する認識の違いに起因するのではなく、発生している問題の重要性に対する認識の違いに起因しています。

メンバーシップ型雇用とタレントマネジメント

採用、パフォーマンス管理、離職防止は日本企業にとって重要ではない、と申し上げるつもりは毛頭ありません。そもそも日本企業と一括りにすること自体が乱暴な行為ですし、重要度は会社によって異なります。ここで申し上げたいのは、日本で一般的なメンバーシップ型雇用の会社にとって、これらのタレントマネジメント課題がどのように見えるのかについてです。メンバーシップ型企業の採用は新卒採用中心です。年功序列の会社、職能資格制度や成果主義評価制度を年功的に運用している会社にとって新規学卒者採用は低賃金で大きな伸びしろのある人材を一度に大勢獲得する絶好の機会です。人材の流動性が低い日本においては、中途採用で優秀な人を採用したくても、労働市場にお目当ての人が少なく、出てきたとしても報酬が高すぎで採用しづらいという事情もあります。多くの人事担当者は自社の新卒採用を問題はあるが最善のやり方と考えています。

対するジョブ型雇用システムの企業の採用は欠員補充の経験者採用が中心です。新卒採用のように一定期間に大勢の応募者を募り、選考するわけにはいきませんので、常に候補者と個別のコミュニケーションをとり続けます。SNSを活用した採用が活性化しているのは個別対応に適した方法だからです。

メンバーシップ型企業にとってのパフォーマンス管理は育成の一環です。社員が目標達成できるようにマネジャーが様々な環境整備や支援、指導を行います。この時、人事は社員本人を見るのではなく、マネジャーの指導力・コーチング力に注目します。その社員が目標達成できることより、どんな社員が来ても目標達成に導くことができるマネジャーの育成を重視しているからです。

ジョブ型企業にとってもパフォーマンス管理は重要です。業績によっては解雇の可能性があるからです。文字通り社員のパフォーマンス向上のための取り組みであり、マネジャーの育成力を議論の対象にはしません。

次は離職防止についてです。メンバーシップ型企業が社員に提供する価値は定期昇給と雇用保障です。雇用契約自体が離職防止をねらっていますので、改めて離職防止策を打つまでもありません。特定の事象が原因の一時的な退職や一定の経験年数を越えた際の退職の増加が発生するかもしれませんが、大勢に影響はありません。一方、ジョブ型の社会では社員が自らの処遇を高めるために転職するのは普通のことです。したがって企業は優秀社員を引き留めるための離職防止施策が不可欠です。

日本企業のタレントマネジメントはどうして次世代リーダーの選抜育成なのか

メンバーシップ型雇用システムの特徴である新卒採用、終身雇用、内部教育、内部昇進、ジョブローテションは全て自社内で活躍するゼネラリストを育成するための仕組みです。多くの日本企業は自社に最適化された経営幹部を選び育成するための仕組みを持っており、長く運用してきた実績があります。ゼネラリスト育成においてはメンバーシップ型企業に一日の長がありそうです。しかしながら、近年の大きな経営環境の変化のなかで、従来のゼネラリスト育成ではVUCA時代をリードする経営リーダーを作ることはできないという危機感をグローバル企業は持ち始めました。この20年間の日本企業の国際的な存在感の低下を見れば当然の危機意識です。そこで、タレントマネジメントの導入が検討されました。

タレントマネジメント施策の一つである次世代リーダー発掘育成(ハイポテンシャル人材プログラム)も、従来型のゼネラリスト育成と同じプロセスをたどります。そのプロセスとは、ポテンシャルによる候補者の選抜、経営者としての教育、リーダー経験を通じた育成、指導者による薫陶です。同じプロセスなので従来型を応用して、新しいリーダー選抜育成システムを構築することが可能です。具体的な改善点は、選抜基準の明確化、選抜方法の改善、客観アセスメントの導入、アセッサーの強化、意思決定機関の創設、メンターの選定、キーポジションの設定、キーポジションにおける成果定義、経験期間の設定等です。これらの改善により、勘と経験だけではない科学的手法を用いたリーダー育成が可能になります。

多くの日本企業にとって、次世代リーダーの選抜育成システムを改善することは、業績に最も大きな影響を与える実行可能なタレントマネジメント施策なのです。

先日のコラム「今求められる変革型リーダー」で、変革型リーダーについて定義やコンピテンシーをご紹介いたしました。今回は、この困難な時代に変革を起こすリーダーになるためのヒントをご紹介します。

困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ

現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。

- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること

- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること

- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること

困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる

アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。

変革型リーダーになるための3つの方法

これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。

- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!

- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。

新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。

※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。 経営人材や経営リーダー、次世代リーダー、ハイポテンシャル人材(以下、総称してリーダーとします)など様々な単語が飛び交っていますが、組織の経営を担う人材を継続的に供給し続けることは、古来より組織が抱える永遠のテーマです。グローバル化により競争が激しくなって久しく、デジタル化により変化のスピードは更に速くなり、リーダーを取り巻く環境はますます複雑化しています。複雑化した環境において、リーダーの発掘・育成の方法はこれまでと同様で良いのでしょうか。

結論を申し上げると、リーダーが直面する「課題」は何なのかを考慮することが重要だということが当社の研究で明らかになっています。

近年のリーダーの発掘・育成における潮流

経済産業省が2017年3月に「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」という文書を公表しています。ここでまとめられた考え方は、多くの日本企業も取り入れており、世界標準の進め方といってよい考え方です。ポイントは以下の2つです。①リーダーの人材要件を明確化し、ポテンシャルを測定して早期選抜を行う。

②ポテンシャルのある人を難易度の高いポジション(タフアサインメント)に置き、飛躍的な成長を促進する。

現職における実績や行動だけでなく、リーダーとしてのポテンシャルを把握して、挑戦の機会を与える育成方式は日本企業にとって目新しいやり方に感じないかもしれません。ただ、長い時間をかけてポテンシャルを観察して全員に挑戦機会を与える事が難しくなっている現状を踏まえると、上記のような取り組みを、意図的に対象者を絞って実施していく必要があるという状況に直面しているのだと考えます。

こうした考え方の中でリーダーの発掘・育成を行う場合、1つのリーダー人材要件を設定して運用している企業が多いようです。ただ、ますます複雑化する事業環境においては、その要件に合致していてもタフアサインメントの中で成果を上げられずに、結果的にリーダーが育たないと悩んでいる企業もまた、多いように思います。

単純に1つの人材要件のみであらゆるCxOのポテンシャルが把握できるというのは現実的ではないとお感じの方も多いでしょう。

「文脈をとらえた課題」の重要性

前述のような背景を踏まえて、SHLが近年行った調査結果をご紹介します。この調査の目的は、「リーダーの成功を予測するために重要な要素を整理すること」です。全世界で80社以上、約9,000名のリーダーを対象として、リーダーの特性、業務経験、現状のパフォーマンス、置かれている環境(所属業界・仕事内容・組織風土)などの情報を収集しました。

この調査で最も大きな発見は、成功するリーダーの予測には「文脈をとらえた課題」が重要であるという点でした。具体的には、「文脈をとらえた課題」を踏まえると予測精度が3倍になることが、この調査で明らかになりました。

「文脈をとらえた課題」とは、単純な短期的課題ではなく、置かれた状況の中で果たすべき使命のことを意味しています。どのような「文脈をとらえた課題」に直面しているかを把握することが、リーダーの成功を予測することに、非常に重要な変数となっていたということです。

「文脈をとらえた課題」についてもう少し具体例をご紹介します。例えば、リーダーが自社の市場シェアが低いエリアや製品、領域を担当しているとします。そうなると、「市場シェアを拡大させることでビジネスを成長させる」ことが文脈をとらえた課題となるわけです。また、「もともと市場シェアが高い領域を担当していた場合、原価低減などのコスト競争力をつける事で利益を創出する」ことも文脈をとらえた課題の一つと考えられます。前者と後者では、リーダーが置かれている状況や対処すべき課題が異なる事がお分かりいただけると思います。

重要な「文脈をとらえた課題」は27個に集約できる

次の発見は、世の中にあふれている「文脈をとらえた課題」の中で、リーダーの成功予測において重要なものは27個に集約できるということです。重要な課題は、「チームにおけるパフォーマンスを推進する」「変革をリードする」「リスクと評判を管理する」「結果を出す」という4つに分類しています。どれもリーダーが直面しそうな課題ですが、率いる組織の状況によって直面する課題の種類と数は異なります。

網羅的に「文脈をとらえた課題」を把握するために、「外部環境」「組織」「チーム」「役割」という4つの区分で数百を超える組み合わせ調査しました。結果として、リーダーの成功に大きく影響していたものは、前述の27項目という結果でした。

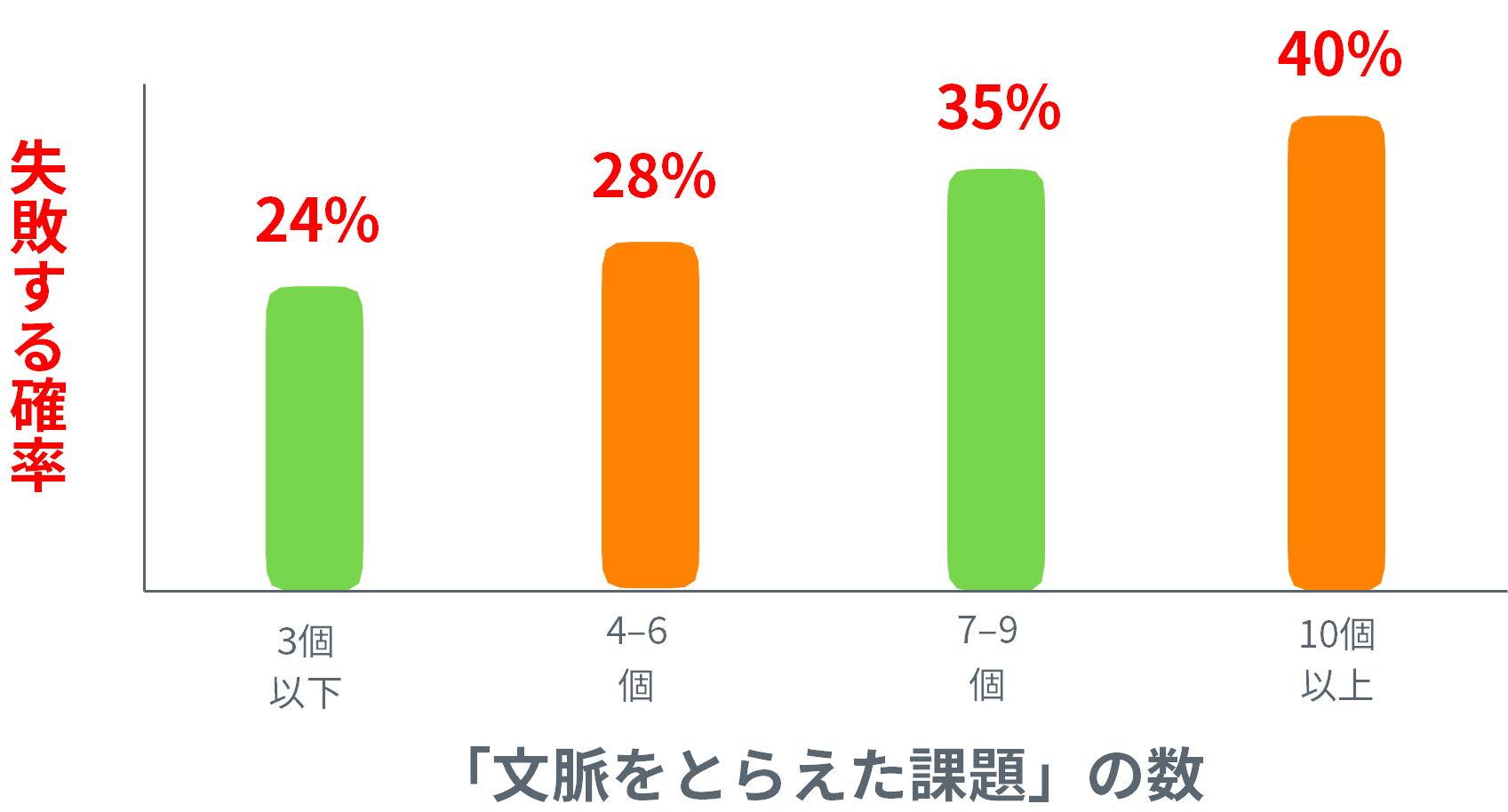

直面する「文脈をとらえた課題」の数と失敗確率は正の相関がある

今回の調査対象のリーダーは、平均して7つの課題に直面しており、その中でも25%のリーダーは9つ以上の課題に対処する必要がある環境に置かれているということでした。実はこの対処すべき課題の数が、リーダーの成功を妨げることと関係がありました。リーダーが失敗する確率は課題の数が増えれば増えるほど高まるということも発見できました。

まとめ

取締役及びその候補者のスキルや経験を外部に開示するような企業が出始めています。経営課題を解決し、事業を成長させるために多様な人材が必要であることを否定する人はいませんし、多様な経験を持つリーダーがチームとなって組織運営していく事が求められる複雑性の高い時代になってきていることを意味しているのだと思います。一方で、直面する「課題」が複雑すぎるとリーダーが成果を上げられずに、結果的にリーダーが育たないということが今回の研究で明らかになりました。課題に対処する時に、リーダーの特性上不向きであっても、課題と関連した経験をしたことがあれば失敗する確率を押さえられるということも本調査で示されていました。

皆様の組織のリーダーが直面する「文脈をとらえた課題」がどのような複雑さで、それらに対処するためには誰にどのような経験をさせるのかを考えるヒントにして頂けますと幸いです。 前回はハイポテンシャル人材の選抜をテーマに、求められる3つの要件とそのアセスメント手法について述べました。今回は能力開発とエンゲージメントの向上がテーマです。

能力開発する

能力開発についても検討が必要です。プログラム参加者の64%はハイポテンシャル人材プログラムを能力開発施策としては不満と感じています。全員一律の研修が参加者個人の開発ニーズを満たしていないことや現場のパフォーマンス改善につながらない研修内容がその原因です。能力開発プログラムとして、多くの会社はオフサイトのワークショップ、集合研修、コーチング/メンタリング、eラーニングなどを検討しますが、学習の70%は経験から、20%は他人から、10%が研修から(70:20:10モデル)のものです。研究ではオンザジョブラーニング(体系化された経験学習プログラム)は従来型の研修に比べて、エンゲージメントを高める効果が2.5倍、パフォーマンスを高める効果が3倍であることがわかっています。最も効果的な能力開発施策は挑戦的な職務経験なのです。

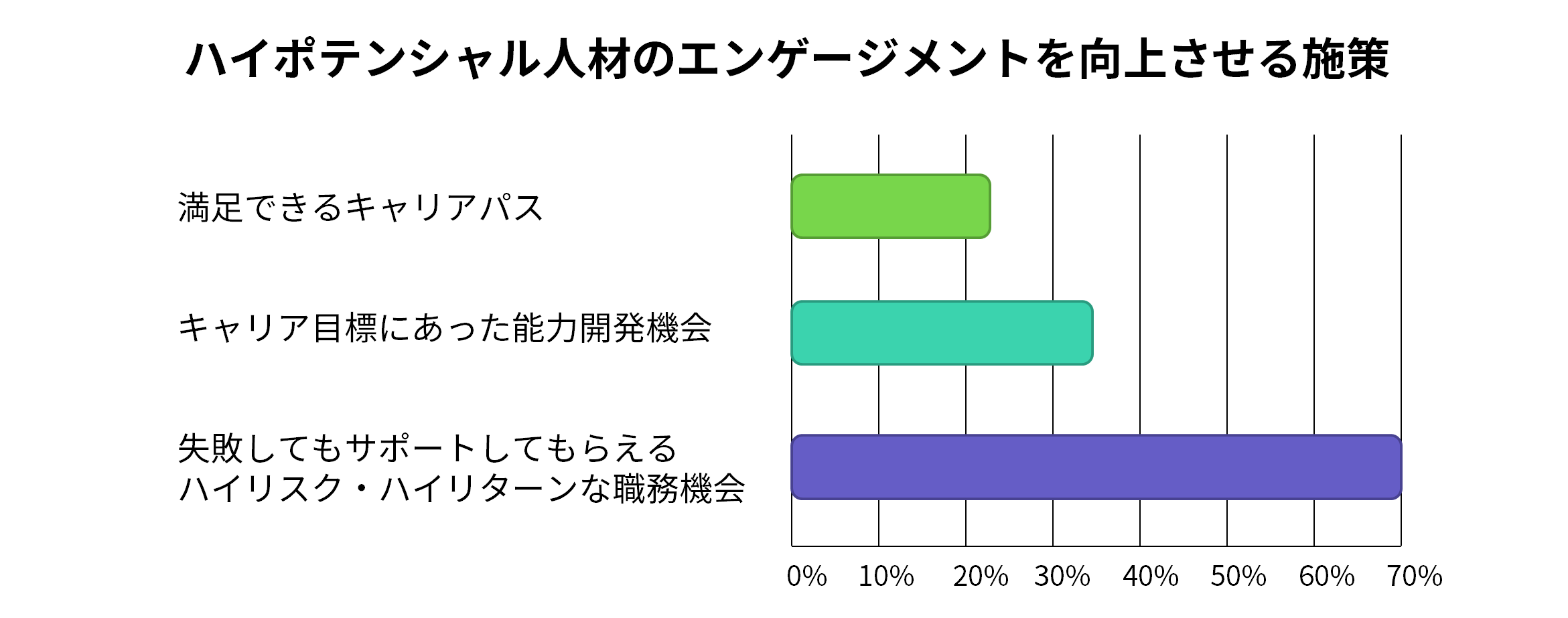

また、効果的なハイポテンシャル人材プログラムは、「明確なキャリアパス」を示し、「体系的な能力開発の機会」と「やりがいのあるポスト」を提供しています。キャリアパスの提示は、社員満足度を23%向上させ、個人のキャリア目標に合った能力開発機会の提供はエンゲージメントを35%向上させます。

ハイポテンシャル人材のエンゲージメントを高める

ハイポテンシャル人材は、より大きな責任を持ち、新しいスキルを開発し、ハイリスクな状況で働くことを好みます。しかし、単にリスクにさらすだけでは不十分です。ハイリスク・ハイリターンの仕事機会が与えられ、失敗しても会社からの全面的なサポートが得られるとき、ハイポテンシャル人材の70%はエンゲージメントが高まると回答しています。

終わりに

最後にハイポテンシャル人材プログラム(選抜と育成)をうまく進めていくためのヒントを申し上げます。・明確なハイポテンシャル人材の要件を定義する。

・アビリティ(能力)とアスピレーション(上昇志向)とエンゲージメントを正しくアセスメントして選抜する。

・ハイポテンシャル人材にはキャリアパスの提示、能力開発機会と成長を促す仕事を提供する。

・心理的安全性を与えつつ、ハイリスクな職務を与えることでエンゲージメントを向上させる。