このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。 昨年のコラムで取り上げた通り、リーダー層強化はかつてないほど重要な人事・組織課題となっています。今回は、当サイトでこれまで取り上げた様々なリーダーシップに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。動かす人をどのように決めるのか

人事異動や人材登用の際、どのように人を選んでいますか。当社は従業員100人の小さな会社なので対象ポストに適した候補者を数人思い浮かべ、上司や同僚に話を聞き、本人と話し合って意思決定します。これは経験と勘による主観的なやり方です。

小規模企業、環境や職務の変化が少ない状況であればこれでもいいかもしれませんが、変化の激しいビジネス環境、新組織や新職務において、経験と勘だけの主観的な判断では到底太刀打ちできません。DX人材の採用育成や次世代リーダープログラムの候補者選抜が難しいというお悩みはまさにこのことを物語っています。

では、どのようにすれば今日の激しい環境変化に適応した意思決定ができるのでしょうか。

三つの選抜基準

SHLグループが提唱する人材選抜の基準は三つあります。実績、コンピテンシー、ポテンシャルです。実績

実績とは職務成果、ジョブパフォーマンスのことです。営業職であれば売上や利益、マーケティング職であればコンバージョンなどがこれにあたります。定量的にとらえられる成果を定義することが重要です。今までの職務で優れた実績を上げているかどうかを選抜基準とする考え方は、合理的かつ納得感もあります。

コンピテンシー

コンピテンシーとは成果を生み出すために発揮されたよい行動のことです。コンピテンシーの構成要素は能力、スキル、知識、意欲、価値観、行動などが含まれます。コンピテンシーには再現性がありますので、新しいポストに求められるコンピテンシーを現職で発揮している人は、異動後も同様に発揮できると考えられます。

ポテンシャル

ポテンシャルは極めて重要な要素です。ポテンシャルは潜在的な能力ですので、仕事ぶりを観察しても捉えることは困難です。アセスメントにより知能、パーソナリティ、モチベーションなどを測ることでポテンシャルを予測します。

データアナリティクス

その上でデータアナリティクスによって具体的な選抜基準と選抜手法を見出していきます。人材データを分析し、パフォーマンスとの相関が強い人材要件とその人材要件を測定・評価するための最適な選抜手法を見つけるのです。データアナリティクスによる妥当な選抜基準と適切な選抜手法を使って、客観的に可能性の高い候補者集団を作り出し、そのうえで人の主観(経験と勘)を働かせ意思決定すれば、妥当性に加えて被評価者の納得性も高めることができます。

目的変数と説明変数

人材データを分析する際に、何を用いて何を予測したいかを決めることが重要です。予測したいものを目的変数と呼びます。例えば、業績、退職、エンゲージメントスコア、職務適合度、チーム適合度、上司適合度などです。アセスメントを使ったデータ分析においては、職務別、職位別の業績を目的変数とすることが一般的です。次は何によって予測するかを決めます。予測したいものの原因になっているものを説明変数といいます。説明変数は三つの選抜基準から検討します。実績としては、業績、評価、職務経験、保有資格、受講した研修、学歴、社外活動、勤怠など。コンピテンシーとしては、コンピテンシー評価、行動評価、360度評価、スキルテスト、専門知識テストなど。ポテンシャルとしては、パーソナリティ検査、知能検査、意欲検査、その他心理検査、シミュレーション演習(グループ討議、プレゼンテーテーション、ファクトファインディング、ロールプレイ、イントレイ)、面接、アセスメントセンターなどのアセスメント結果を用います。

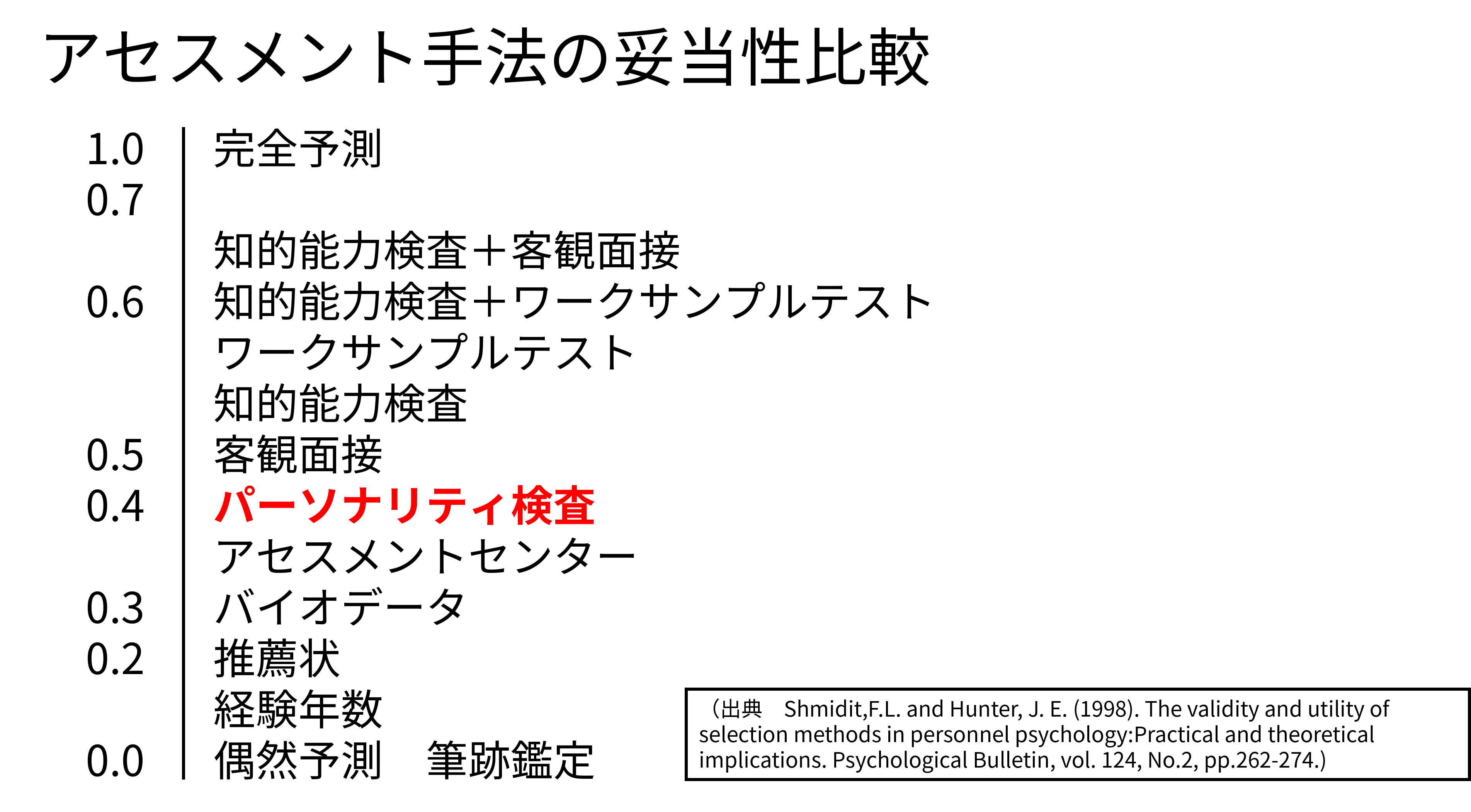

アセスメント手法の妥当性

ポテンシャル予測のためのアセスメント手法には様々なものがあります。以下に掲載したアセスメント手法の妥当性比較表はアセスメントがその後のジョブパフォーマンスをどれだけ予測できるか説明したものです。最も予測力が高いのは知能検査と客観面接の組み合わせです。これはよく採用選考で使われる方法です。単体のアセスメントで妥当性が高いのはワークサンプルテストです。これはグーグルがやっていることで有名になりました。ワークサンプルテストはテストの作成と採点に手間がかかります。知能検査もよい手法です。しかし、測定領域が知能に限られてしまう点が弱点です。次は客観面接です。幅広く情報が取れる優れた手法ですが、面接官ごとに評価がばらつくこと、手間がかかることがネックです。

これらの手法と比べて、パーソナリティ検査は妥当性が高く、デメリットの少ない方法です。

ポテンシャル予測にパーソナリティ検査を使うメリット

パーソナリティ検査をポテンシャルアセスメントとしてお薦めする理由は三つあります。1.単体のアセスメントとして予測力が高い。

パーソナリティ検査の各因子得点と職務評価との相関は、一般的に相関係数0.2~0.4程度です。この場合、決定係数は0.04~0.16となり、パーソナリティ検査は職務評価のばらつきの約1割を説明できることになります。

2.実施の費用が安い。

当社のパーソナリティ検査OPQ30の価格は一人当たり2,500円から6,000円。オンライン受検では管理者が不要で、24時間365日いつでも受検でき、所要時間は約20分です。

3.測定領域が広く様々な職務遂行能力を網羅していること。

パーソナリティ検査OPQ30は、人との関係に関する9項目、考え方に関する11項目、感情・エネルギーに関する10項目の合計30項目を測定しています。この30項目の組み合わせにより、様々なポテンシャルを予測できます。例えば、60項目以上のコンピテンシー、30項目以上の職務適性、20項目以上の対人コミュニケーション、30項目以上のストレッサーとストレスコーピングなどがあります。

科学的な人材選抜

データアナリティクスによって適切な人材要件(実績、コンピテンシー、ポテンシャル)を定義し、適切な方法で収集された人材データ(実績評価、コンピテンシー評価、アセスメントによるポテンシャル評価)によって、客観的に候補人材を選抜することが科学的な人材選抜です。特にこれからは過去の事実である実績とコンピテンシーよりも、未来を予測するポテンシャルの重要性が益々高まります。VUCA時代においては、パーソナリティ検査を用いて全社員のポテンシャルを効率的に捉え、ポテンシャルに基づくタレントマネジメントを行うことが企業の競争優位性を高めていくことにつながります。 コロナ禍を経て、「はたらく」ことの意味合いが大きく変わってきました。社会全体で人手不足が深刻化しており、生産性の向上と新たな成長分野への人材移動を促す政策が取られています。

個人の視点では、キャリア自律やリスキリングというキーワードに代表されるように、キャリア形成は従来の企業主導から、個人が積極的に開発していくものへと変わっています。この傾向により、人材の流動化が一段と高まるでしょう。

一方、企業側も副業・兼業を奨励し、多様な経験から得た知恵を活用しようとする取り組みや社内労働市場(タレントマーケットプレイス)の構築などのように、人事戦略の柔軟性を増しています。同時に、人材の獲得方法についても多様化しており、新卒者だけでなく既卒者の採用にも力を入れる企業や、コア業務を外部人材に委託することで専門知識を活用する企業が増えています。こうした取り組みが、企業と従業員の関係性に大きな変化をもたらしています。

今後は、企業と従業員の結びつきが以前よりも柔軟なものになると考えられます。さらには、プロジェクトごとにチームが形成され、その後解散するような柔軟な組織スタイルも生まれる可能性があります。

採用選考への影響

こうした変化は、採用選考にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来、長期雇用・長期育成を前提とした新卒採用では、カルチャーフィットが重要でした。企業の文化に合致し、長期的に貢献できる人材を見極めるために、面接中心の選考手法が用いられてきました。組織の柔軟性が増し、人材の流動性が高まった場合においても、企業は独自性のあるパーパスによって人材を惹きつける必要があります。「パーパスを共有できるのか」という観点における適合度については、これからも重要で在り続けるでしょう。

より重要になってくるのは能力の見極めです。プロジェクト単位でプロを雇って、完了したら解散するような組織の採用選考では、能力がより一層重要になります。ジョブ型雇用の進展により、成果を評価しやすく、求められる能力も明確になっています。ただし、経験がある人材は競争が激しいため、新たな方法で能力を評価する必要があります。未経験でも適性があり、成果を出せる人材を見つけることが求められます。

その一つの方法が「ワークサンプルテスト」です。業務を模した状況を設定し、実際の振る舞いを評価する手法です。この方法を新卒採用に取り入れる企業事例をご紹介します。

ワークサンプルテストの導入事例

この会社の採用選考の特色は次の3点です。・5つの選考ステップの中で、通常の面接(面接官が質問し、応募者が回答する)は、最終選考の最後の5分のみ。

・その他の選考手法は全てワークサンプルテスト。

・随所に選考のフィードバックが行われる。

具体的な選考ステップと実施内容は、次の通りです。

1次選考:Webテスト

エントリーした後に、知的能力3科目(言語、計数、英語)とパーソナリティの計4科目のWebテストが行われます。約1時間弱の時間で実施され、知識を問うような問題ではなく、短い時間で多くの問題に取り組む能力が試されます。

合格通知と共に、知的能力テストの結果に関するフィードバックも提供されます。例えば計数テストでは、次のようなコメントがあります。

「計数理解テストでは、基本的な計算能力はもちろんのこと、求められている解答を得るために最も効率的な作業手順を案出する能力が求められています。あなたは、短い時間で多くの数的処理を行う力がありますが、ケアレスミスや思い違いで回答してしまう傾向があります。冷静に問題の意味を読み取り、計画を立ててから必要な作業を行うように心掛けるとよいでしょう。」

応募者は選考を通じて自分の能力に関する理解が深まる仕掛けとなっている点が、応募者の惹きつけも意識していることが伺えます。

2次選考:インバスケット演習

インバスケット演習とは、デスクワーカーの情報把握や業務計画、分析・意思決定に関する能力を測定するために開発されたワークサンプルテストの一種です。通常、管理職の登用試験などで使用されることが多いアセスメント手法です。

この演習では、入社直後や異動直後のように、大量の情報に埋もれる中で、素早く情報把握をし、優先順位を付けながら業務計画を立てて、妥当な意思決定をできるかどうかをシミュレートする内容であり、実践的な業務環境での対応力を効果的な測定する手法となっています。

3次選考:模擬会議(グループディスカッション)

一般的に、グループディスカッションと聞くと、1つのテーマに基づいてグループで議論する手法を想像されることが多いですが、この選考ではまったく異なるアプローチが取られています。

具体的には、実際の会議と同じように10数ページに及ぶ会議資料が準備されます。約1時間後の会議終了時までに、事業上重要な意思決定を行うことを目標として、利害関係が対立する他の参加者と議論する場面が再現され、その中でどのような言動を取るかを評価されます。

この選考についても、合格通知と共にフィードバックが提供されます。例えば、次のようなコメントです。「根拠を述べながら自分の意見をはっきり主張し、グループとしての合意形成を図る行動が多く見られた。一方で、他者の発言機会を奪うような場面が見られた。」

こうしたアプローチによって、参加者は自身のコミュニケーションスキルやリーダーシップ能力を客観的に評価する機会を得ることができます。これによって、選考の透明性が高まり、応募者の成長につながるようなプロセスとなっています。

ファクトファインディング演習とは、情報収集能力を評価するための演習です。この演習は、顧客からのクレーム対応を行うなどの状況を想定し、アセッサーが演じる情報提供者に対して様々な角度で質問を投げかけ、情報を収集し、妥当な解決策を考えることが求められます。情報がまったく提供されていない状態から、何が起きているのか、どのような手段が取れるのか、それらの解決策がもたらす影響や効果などについて、包括的に情報を収集する能力を試されます。

最終選考:逆面接+通常面接

逆面接とは、特定の設定の中で応募者が面接官に向けて質問を行う面接手法を指します。この企業では、「自分が就職する先として妥当かどうかを判断するために取材を行う」という設定を与えていました。4次選考と同じような情報収集の能力把握も行いますが、質問に対して厳しい切り返しを行うことで、プレッシャーがかかる状況に置き、対応力も評価します。

選考全般を概観すると、1次選考のWebテストを除き、次のような業務場面を切り出して選考している様子が見てとれます。

2次選考:新しい環境での情報把握の素早さ及び段取り能力

3次選考:集団で議論し、プロジェクトをリードしていく時のコミュニケーション能力

4次選考:曖昧な環境における情報収集と解決能力

5次選考:上位者からの厳しい対応を受けた時の対処能力

おわりに

実は、ご紹介した事例は約20年前に筆者自身が経験した日本エス・エイチ・エルの新卒採用選考です。当時はベンチャーブームであり、奇をてらった様々な選考手法が取り入れられていましたが、当社の採用選考はひときわはっきりと記憶に残っています。選考プロセスを通じて、コンサルタントの職務に対する理解が深まり、自身の能力発揮方法や個性の活かし方を実感する貴重な機会でした。今後の人手不足の社会の中では、選び・選ばれる採用活動が求められます。相互理解が深まるような選考プロセスを実現する企業の採用ブランドが上がり、求職者からの人気を集めるのではないでしょうか。皆さまの組織ならではの採用活動を検討するヒントになれば幸いです。 従来、適性検査は採用などの人材選抜場面で用いられていましたが、近年は従業員に適性検査を受検してもらい、その結果を本人へフィードバックして自己理解を促す能力開発を目的とした利用が増えています。その過程で「本人への”弱み”の伝え方が難しい」という声をよくいただくようになりました。そこで本稿では、受検者が自身の”弱み”を受け入れ、前向きに能力開発に取り組んでもらうための伝え方のポイントを紹介します。

①相手の業務プロセスと成果指標を事前に把握する

能力開発を目的としたフィードバックのゴールは「個人の業績向上」です。個人の業績向上が、ひいてはチームの、そして会社の業績向上につながります。そのためには、フィードバック担当者が相手の業務プロセスと業績指標を十分理解しておく必要があります。能力開発プランを話し合う過程で、業務のどの場面で弱みが表出すると業績に影響が出るか把握した上で、的確なアドバイスや目標設定をする必要があるためです。例えば、営業職で『ストレス耐性が低い』という弱みがあった場合、商談時なら上司が同席してフォローできますが、その後、「顧客に断られることを恐れてクロージング行動を起こせない」という形で表出すると受注の機会を逸してしまいます。この場合、商談時よりもクロージング時に弱みが表出するほうが問題です。もし現場経験のない人がフィードバックを担当する場合、現場上長から事前に業務プロセスや部下を評価する際の業績指標をヒアリングするなど、入念な準備が必要になるでしょう。

②1:1で話せる場所を用意する

ネガティブなフィードバックは、時に本人のプライドを傷つけます。(誰しもそうであるように)同僚や部下には聞かれたくない話であり、もし聞かれていることが分かれば、強い防御反応を示し、本音を話してくれなくなるでしょう。そのため、フィードバックは周囲に話が漏れてしまうオープンスペースではなく、会議室など他の人に聞かれない場所で行いましょう。

弱みをフィードバックするために、強みを特定することは違和感があるかもしれません。しかし、弱みを改善・補完するために、既に十分発揮できている強みの活用を検討することは有効です。例えば、『ストレス耐性が低い』という弱みと、『チームワークが高い』という強みがあった場合、持ち前のチームワークを発揮すれば、効果的なストレス対処法を同僚に教えてもらう、自分がストレスを強く感じる業務を先輩社員に手伝ってもらう、などの選択肢も生まれます。弱みは、改善に向けた行動をなかなか起こせないから弱みなのであって、普段から発揮できている強みを活かして改善する方法を模索しましょう。

④強みを多くフィードバックする

人が自身の弱みと前向きに向き合うためには、1つの弱みに対して、3つの強みをフィードバックする必要があると言われています。これは、弱みのフィードバックに対する相手の防御反応を和らげる意味でも有効です。多くの強みが業務で発揮できていることを適性検査の結果と対話を通じて確認、共有した上で、弱みの改善について話し合いましょう。

⑤面談への積極的な参加を促し、発言を否定・批判しない

フィードバック担当者が一方的に話すのではなく、「今の話についてどう思うか」「○○という要素(弱み)について、思い当たる経験はあるか」など、積極的に相手へ発言を促してください。自身の経験や行動の理由を振り返ることで、「確かにこの部分は自分の弱みかもしれない」と結果を受け入れるきっかけになります。また、発言を否定・批判せず「詳しく教えてほしい」と促すことは、互いに多くの気づきを得られるとともに、何でも率直に話してよいという雰囲気作りにもつながります。(Cawley et al.,1998)

「適性検査で ”ストレス耐性が低い” と出ているから弱みなのだろう」という検査結果だけでの判断や、「顧客との商談ではいつも緊張が見て取れる」などの印象でのフィードバックは避けましょう。弱みが実際に表出した経験を尋ね、「初対面の顧客の前で緊張してうまく話せなかった経験が何度かあるという話があった。確かにストレス耐性には苦手意識があるようだが、どう思うか」など、フィードバック中に相手が話した経験・事実を根拠にして対話してください。

⑦フォローアップする

弱みの改善は、相手にとって心理的に大きな負担になります。行動に移せない、行動して失敗することで改めて弱みを痛感する、すぐに成果が出ない、といったケースもあるため、継続的な支援が必要です。能力開発に向けた行動計画の定期的な進捗確認と見直し、そして、仕事に対する意欲を失わないための心理的なケアを忘れないようにしてください。

以上、業務上の弱みを相手にフィードバックする際のポイントを7つお伝えしました。弱みの能力開発は難しく、かつ、強みと言えるレベルになるほどの向上は期待できません。それでも、その弱みが本人のキャリアやチームにとって脅威となる場合は、放置するわけにはいきません。ぜひ、今回のポイントを踏まえた上で対話を行い、能力開発に取り組んでください。

また、この度新たに適性検査のフィードバック方法を学べる部下育成セミナー(万華鏡版) オンデマンドをご用意しました。ぜひご活用ください。

(参考文献)

Bouskila-Yam, O., & Kluger, A. N. (2011). Strength-based performance appraisal and goal setting. Human Resource Management Review, 21(2), 137-147.

Cawley, B. D., Keeping, L. M., & Levy, P. E. (1998). Participation in the performance appraisal process and employee reactions: A meta-analytic review of field investigations. Journal of Applied Psychology, 83(4), 615-633. 適性検査のフィードバック面談を通じた従業員の能力開発について本コラムでも何度かお伝えしてきましたが、今回は、面談中に明らかになった「ポテンシャルの発揮度」に応じた能力開発の方法をご紹介します。

面談を通じて「その能力が仕事で発揮された(またはされなかった)事実があるか」を確認すると、「ポテンシャル(適性検査の結果)」と「発揮度(面談の結果)」から、被面談者の能力を以下の4つに分類できます。どこに分類されるかによって、能力開発に向けた対話や支援の仕方が変わってきます。

対処戦略を持っている能力(ポテンシャル-・発揮度+)

苦手意識を持っているにもかかわらず、実際の仕事場面では発揮できている能力です。本人が何らかの理由でこの能力に必要性を感じており、意識して行動を取っていると言えます。この能力を開発する場合は、発揮し続けるにはどうすればよいか、さらにレベルを高めることができないかを話し合います。また、なぜ発揮できるようになったか、発揮する意欲をどうやって保ち続けているかを掘り下げると、後述する「好きでもないし、行動もしない」能力を発揮する際のヒントが見つかる可能性があります。

被面談者への質問例

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

「なぜ発揮できていると思いますか」

「さらに能力開発するには、どうすればよいと思いますか」

「どのような時に発揮しよう、発揮しなければならない、と思いますか」

発揮された潜在能力(ポテンシャル+・発揮度+)

ポテンシャルが高く、発揮もできている能力です。今の仕事でより大きな成果を生み出すために、どのようにこの能力を使うべきか、うまくいっていない仕事や課題にこの能力を生かせないかが対話の中心になります。被面談者への質問例

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

「どのような場面で発揮すると効果的だと思いますか」

「この能力をさらに伸ばすには、何が必要だと思いますか」

「いま抱えている問題や課題に対して、この能力をどう生かせますか」

未開拓の潜在能力(ポテンシャル+・発揮度-)

ポテンシャルが高いにもかかわらず、発揮できていない能力です。まずは、適性検査の結果が正しいかどうか、改めて自己認識を尋ねて確認します。正しいと判断できれば、発揮を妨げている要因を探ります。この要因は、外的要因(発揮を求められない業務内容や職場環境)である場合と内的要因(別の能力の不足によって発揮が妨げられている)である場合とその両方である場合が考えられます。内的要因は、例えば「何事にも”主体的に率先垂範して取り組めない”のは、”情報が不足していて”自分の判断に自信が持てないから」などです。この場合は、”率先垂範”という能力の開発に取り組むために「失敗を恐れずにまず取り組んでみる」などの行動計画を立てるよりも、まず、短時間で重要な情報を収集するための”情報をとる”という能力の開発に取り組む方が効果的です。

被面談者への質問例

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

「適性検査ではこの能力は得意であるという結果が出ていますが、どう思いますか」

「なぜ発揮できていないと思いますか」

「何があったら、より発揮できると思いますか」

対処戦略を持たない能力(ポテンシャル-・発揮度-)

本人に苦手意識があり、実際に発揮もできていない能力です。発揮するための行動計画を立てる前に、「好きでもないことを、なぜやらなければいけないか」を話し合う必要があります。「仕事だからやりなさい」と伝えるのは簡単ですが、行動が変わることはほとんどありません。この能力を発揮するメリットを本人が理解し、納得する必要があります。その際、目の前の仕事の話題からいったん離れて、本人の望むキャリアや働き方について尋ねてみるとよいでしょう。その実現に向けて、この能力が活用できないか、必要になる場面はないかを模索します。ただ、対話の結果、この能力を必要としない仕事の仕方や役割を検討するほうがよい、という結論になる場合もあります。

被面談者への質問例

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

「この能力は、今の仕事のどのような場面で必要になりますか」

「この能力を発揮するメリットは何ですか」

「あなたの求める●●の実現に向けて、この能力をどう有効活用できますか」

以上、適性検査の結果と、そのフィードバック面談で明らかになった「ポテンシャルの発揮度」をもとに能力開発に向けた対話や行動計画の立案をサポートする際の考え方をご紹介しました。

フィードバック面談全体の進め方や注意点についてはこちらのダウンロード資料をご覧ください。 年末の大掃除でたまたま手にした古い講演録に面白い記述がありました。

ITバブルがピークを過ぎた2000年12月5日、当社は招待講演会「IT革命が変える人事インフラの未来」を開催しました。当時の日本企業は年功序列で運用されていた職能資格制度の制度疲労を背景に客観的な成果やコンピテンシーに基づく人事制度の導入を模索していました。

講演会の講師は当時代表取締役社長を務めていた清水佑三氏です。清水氏は講演の中で近い将来に起こる人事の変化について3つの予言をしました。

以下「」内の記述は2000年12月5日清水氏の講演内容抜粋です。

第一の予言:フリーエージェントが活躍する社会になる

「フリーエージェント型の社会が来るとみています。企業の正社員が社会の構成員の半分以上を占める時代が終わり、自由契約選手が社会の大半を占める時代が来るという予言です。(中略)正社員と自由契約選手の違いはどこにあるか、忠誠を尽くす相手が違っています。つまり会社に対して忠誠心を持つ人たちが正社員です。自分に対して忠誠を尽くす人が自由契約選手です。今は正社員が多いが、将来は自由契約選手の方が多くなるだろう。」

働く人の価値観の変化について述べています。会社と社員の絆が忠誠心(ロイヤリティ)からエンゲージメントへ変わっていくと捉えています。現在のスカウト、リファラル採用の普及、兼業副業の推進などは自由契約の増加を示す事象のように感じます。

「変化の激しい時代に固定的な雇用関係に縛られるくらい辛いことはない。(中略)それぞれの企業が自由なキャスティングをして勝負をしないと生き残れない。(中略)プロジェクトベースで契約して働くプロが中心となる社会がすぐ側まで来ていると考えられる。そのときに時間と空間の障壁をなくすインターネットは追い風として働きます。」

自由なキャスティングが競争力の源泉と言っています。プロジェクトごとに最適な人材を社内外から集め、プロジェクトが終了したら解散するような仕事の仕方が強い会社を作るという指摘です。この点について日本企業はまだまだです。ネットフリックス社はこの採用手法の成功事例です。パティ・マッコード氏(元NETFLIX最高人事責任者)が自身の著書「NETFLIXの最高人事戦略-自由と責任の文化を築く」でその手法について述べています。

第二の予言:アントレプレナーと職人の連合軍が主導権を握る社会になる

「技術オタクだけではIT革命は成就しません。(中略)彼らが役者だとすれば彼らをうまく活用する演出家がいる。それがアントレプレナーと言われる人たちです。(中略)シリコンバレーに人材を輩出している名門大学があります。スタンフォード大学です。ここがベンチャーの育成を熱心にやっています。」

当時と今の時価総額ランキングを比較すると、金融、エネルギーの企業から主導権がシリコンバレーのIT企業に移ったことは明白です。講演はちょうど米国のITベンチャー倒産が急増している時期に行われましたが、その後もIT技術は進歩し、真の価値を創造するIT企業の打ち出す画期的なサービスや商品が私たちの生活を一変させました。スマホ、SNS、ネットショッピング、動画配信、リモートワークの無い生活を思い出すことすら難しくなっています。

「アントレプレナーって何でしょうか。結果にすべてをかける人です。結果オーライで構わない、上がってなんぼの世界、それがアントレプレナーの定義です。(中略)アントレプレナーの資質をいかに早く正確にみつけて社内で戦力にしてゆけるか、それが今後の人事インフラ作りの一つのテーマである。(中略)職人ってどういう人をいうのだろうか。プロ性を社会が認めることができる人が職人です。(中略)そういう人が忠誠を尽くすのは会社でも個人でもない、仕事です。(中略)日本文化は職人文化です。こういう文化はアントレプレナーを生む土壌がない。人のフンドシで相撲をとることを嫌う風潮があるからです。」

2023年1月のユニコーン企業数は1,428社。アメリカには713社、中国には246社ありますが、日本企業はわずか13社※です。日本文化がこの結果をもたらしているとすれば、今後日本企業はどのように対処していけばいいのでしょうか。この課題について次のように述べています。

※参考:Crunchbase「The Crunchbase Unicorn Board」

「以上を総合すると大きな構想が生まれる。アメリカにアントレプレナーを出してもらって日本が職人を出す。その二つが連合して世界制覇をめざすとうまくゆく。これは間違いのない未来構想です。」

この予言は、はずれました。既にシリコンバレーには様々な国籍のアントレプレナーがおりますし、ITエンジニアのスキルレベルについてもアメリカのみならず、インド、中国、インドネシア、ベトナムなどのアジア諸国からも遅れをとっています。清水氏の構想が実現していれば日本はもっと多くのユニコーンを輩出していたに違いありません。

第三の予言:IT革命によって新しい人事インフラが生まれる

「まず、労賃という考え方がなくなり、報酬は仕事価値を基準に個別契約で決められる。そして働く時間と場所を自由に選択できるようになる。さらに仕事の仕組みでは、①マネージャーという職種が消滅する、②アントレプレナーと無限に多様なプレーヤーがその都度プロジェクトを組み仕事をする、③いずれにおいて自己責任の論理が貫かれる。」

前半の報酬と働き方については、日本でもジョブ型雇用システムを導入する企業が出始め、裁量労働制とリモートワークも一般的な人事制度となりましたので予言的中といえます。しかし、後半のマネージャーの消滅、都度のプロジェクト制、自己責任の論理は人事インフラとなっていません。

「『できる、できない』よりも『やりたい、やりたくない』の方が先だし、大事だということを憶えておかれるといい。エス・エイチ・エルのように人間のポテンシャルという問題をやっていると人間は実に多様だということがわかる。(中略)そういう立場から申し上げます。人事インフラはできるだけ固定的でない方がよい。その方が現実対応がしやすいし環境適応もしやすい。個人の違いを吸収できます。(中略)やりたいことをやらせてそのレベルを見ながらグレードアップさせていくべきだ。『好きこそものの上手なれ』と『下手の横好き』と二つありますが、好きこそものの上手なれのほうがよい。」

キャリア自律が重要になることについて述べています。企業主導ではなく社員の意思に基づく配置任用と育成を進めるべきであると。社員一人ひとりの心に寄り添った人事制度を作ることが重要というメッセージは予言ではなく、清水氏の願いであったのだと感じました。

おわりに

22年前の当社の社長が思い描いていた人事の未来についてご紹介しました。全ての予言が的中とはいきませんでしたが、これからも私たちは未来を見据えてタレントマネジメントソリューションをご提供し続けてまいります。 事業変革やデジタル化が進む現代において、IT人材の獲得が難しくなっているのは言うまでもありません。IT人材に求められるスキルや能力が凄まじいスピードで変化している中で、顕在化した能力での選抜は果たして有効なのでしょうか。近年、社内で活躍しているエンジニアを、ソフトウェアエンジニアとしてリスキルする企業が増えています。既に活躍しているエンジニアだとしても、例えばハードウェアエンジニアとソフトウェアエンジニアでは活躍人材の特徴は異なることが考えられます。

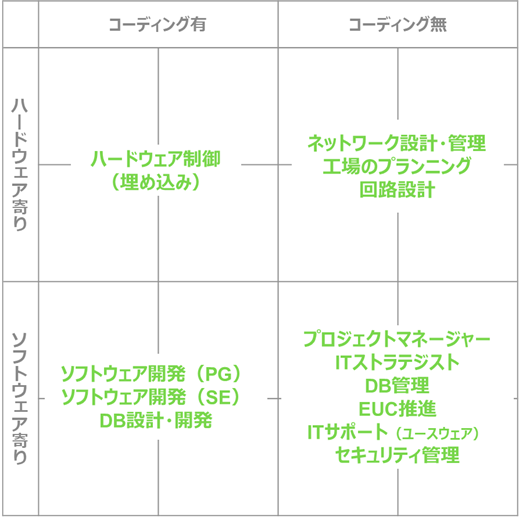

本コラムでは、IT人材の顕在化したスキル・能力・経験と潜在的な特徴(コンピテンシーやパーソナリティなど)の関係性について調査した事例をご紹介します。

※本コラムは2022年9月開催の第37回産業組織心理学会で発表した内容を一部抜粋しています。

調査概要

IT関連業務に従事している682名に「アンケート」と「アセスメント」を実施しました。加えて、協力企業にご提供いただいた各受検者のスキルレベル情報も使用して、統計分析を行いました。■アンケート項目

・現在、過去、今後の職務におけるコーディング有無の度合い(各4段階)

・現在、過去、今後の職務におけるハードウェア/ソフトウェアの度合い(各4段階)

・IT関連資格保持の有無

日本エス・エイチ・エル株式会社のWebCAB

(知的能力テスト4科目とパーソナリティ質問紙OPQ1科目の計5科目)

※WebCABの詳細についてはコラム「IT人材の適性」 をご確認ください。

■スキルレベル

IPA(情報処理推進機構)が定義している7段階のスキルレベル(詳細はこちら)

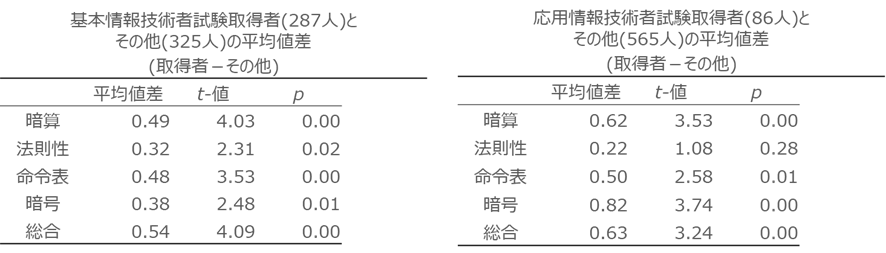

結果1:IT関連資格“取得者”のほうが、知的能力が高い。

IT関連資格の登竜門である「基本情報技術者試験」「応用情報技術者試験」の取得者と未取得者を比較したところ、資格取得者のほうが明らかに知的能力科目の得点が高い傾向がありました。

そのため、「知的能力科目が高得点の場合は資格が取得できる」というよりも、「知的能力科目が低得点の場合は資格取得が難しい可能性がある」と解釈するほうが適切かもしれません。

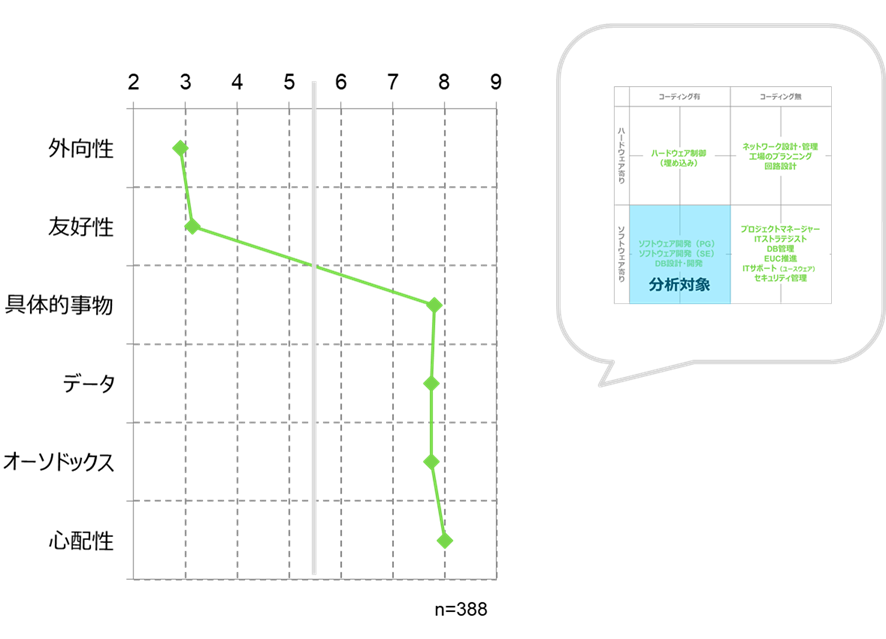

結果2:他集団と比較して、対人的に控えめで具体的なことに関心を持つ傾向がある。

ここからは、コーディングを行うソフトウェアエンジニア職に就いている方の、性格的な特徴を調査した結果です。■基準母集団との比較

当社の基準母集団(一般的な集団、平均が5.5)と比較して、人と関わる際には控えめで、具体的なことやデータに関心がある。また、実績のある確実な方法を取ることを好み、物事がうまく行くかどうかを心配する傾向があります。

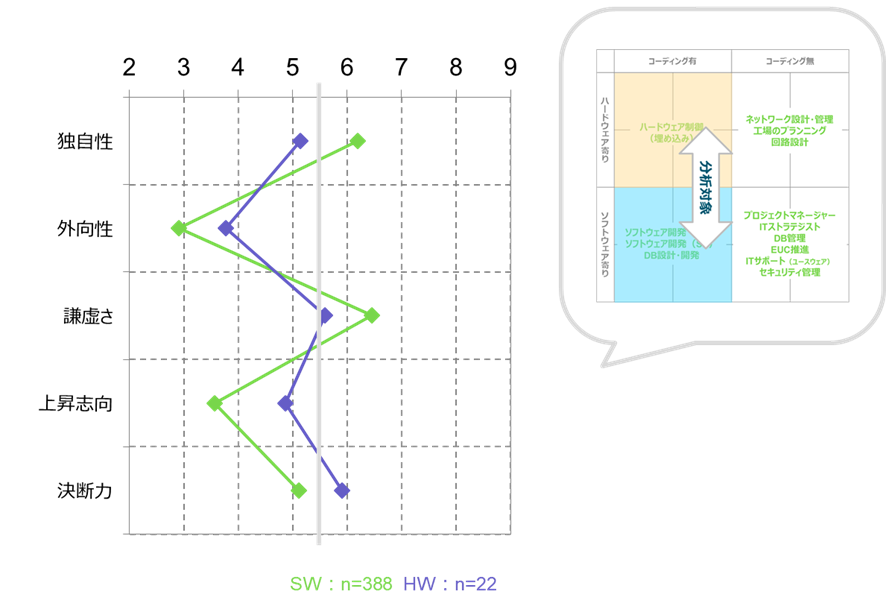

■コーディングを行うハードウェアエンジニアとの比較

より強い自分の意見を持ち、対人的に控えめで、周りからはマイペースに見える傾向がありました。

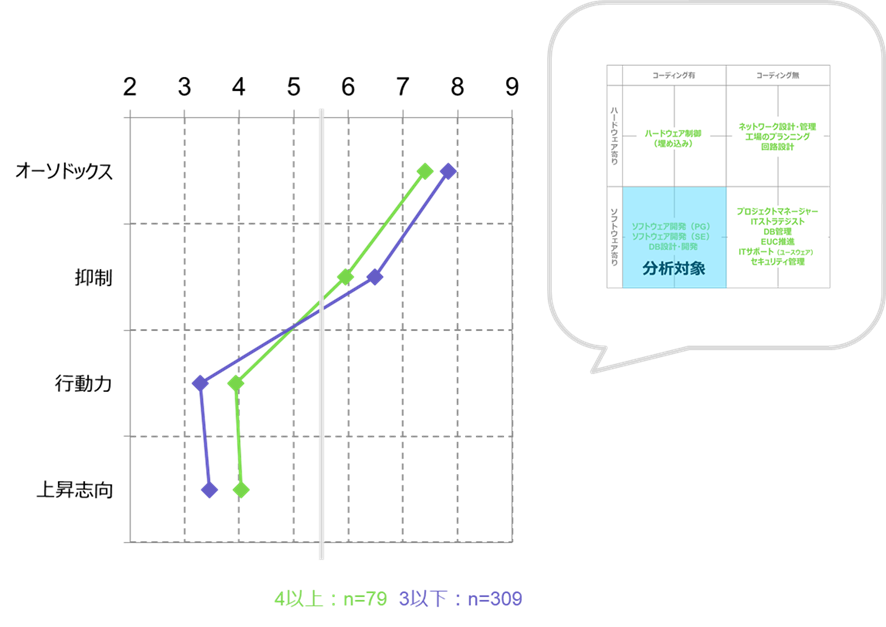

結果3:高スキルレベル集団は、比較的行動力があり、目標に向かって努力する傾向がある。

高スキルレベル集団(レベル4以上)は、その他の集団(レベル3以下)と比較して、既にある方法を好まず、感情を抑えすぎない。また、比較的行動力があり、目標に向かって努力する傾向が見られました。

おわりに

今回の調査では、IT人材はポテンシャルの観点で一般的な集団と明らかな違いがあること、ソフトウェアエンジニアとハードウェアエンジニアの性格的な特徴が異なることがわかりました。知的能力や性格的な特徴といったポテンシャルを踏まえて選抜や育成をすることが必要なのではないでしょうか。今回の調査ではサンプル数が少なく集計ができなかった職種もあり、今後も検証を続けていく必要があります。ご協力頂ける企業があれば、ご連絡をください。ぜひ一緒に検証しましょう。 近年、アメリカを始めとして「大量自主退職時代(Great Resignation)」と呼ばれる大規模な離職が発生しています。この背景として推測されているのが、まずコロナ禍後の景気の急回復による転職市場の活性化、もう一つが従業員による働き方の見直し、キャリア観の変化です。日本でも、規模は違えど同様のトレンドが発生する可能性があると予測する声があります。SHLグループのe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core(従業員を維持する方法:人材難を根本から解決するために)」では、この大量自主退職時代について触れ、この人材不足の根本的な解決策は、報酬の引き上げや働き方の改善よりも、キャリア開発の機会であるとしています。本コラムでは、この問題に適性検査がどのように貢献できるのかを考えます。

キャリア開発とエンゲージメント

先述のe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core」では、退職の原因の1位はキャリア開発と昇進の欠如であることを指摘し(※1)、社内公募制の存在を対象者のおよそ半数しか知らないことや(※2)、自分の能力が生かされていないと感じる社員は転職活動をする可能性が10倍以上高いこと(※2)、社内流動性に優れた組織は約2倍の期間従業員を維持できることを挙げ(※3)、一部の社員だけに注目したタレントマネジメントの裏でキャリア開発のサポートが追いつかない社員が退職している可能性を主張しました。この全社員を対象にしたタレントマネジメントという発想は、どちらかというといわゆるメンバーシップ型雇用を特徴とする日本企業においてよく聞かれるものですが、ジョブ型雇用の海外企業においてもこのような議論が生じるところに人材流出の深刻さがうかがえます。社員のキャリア開発のために企業は何ができるか

さて、キャリア自律の機運が高まる日本企業においても、キャリアの行き詰まりによる人材流出は今後増加する可能性があります。終身雇用が崩壊する一方で必要勤労年数はますます長くなる中、常に自身の市場価値を意識し、より育成に投資する企業やより新しい経験を積める企業へと転職する人材は増える可能性があります。人材流出をせき止め、従業員が健全なキャリア展望を持って働けるようになるために、適性検査はどのような貢献ができるでしょうか。e-bookでは、94%の従業員は学習支援に投資する企業であれば長く勤めると回答している(※3)ことを挙げ、自社が能力開発のために最適な場所であることを従業員に示す必要があるとまとめています。そのためには、従業員の適性や関心、専門性を考慮したキャリアプランを提示し、そのためにどのような能力開発が必要かという示唆(及びそれを実行する機会やリソース)を従業員に提供する必要があるのです。

具体的には、以下の3ステップが必要です。

(1)人材の可視化により、あらゆる人材の特徴、スキルなどを把握する タレントマネジメントシステムなどを活用し、企業内のあらゆる人材の特徴、経歴、コンピテンシー、スキルなどを人材データとして管理・分析します。そして、各職種に必要なコンピテンシーやスキル、優秀者の持つ特徴などを把握しておきます。

(2)社員一人一人のキャリアの可能性と、そのために必要な能力開発についてすり合わせる

従業員一人一人のキャリア志向性と組織としての能力開発方針をすり合わせるために、上記のような職種ごとの人材の統計情報をキャリア面談や1on1ミーティングなどに取り入れます。本人のキャリア志向性を確認するとともに、適性検査のフィードバックなどを通じて、経験と適性にマッチした社内での今後のキャリアとそのための能力開発について、長期的な展望を話し合います。

この際のキャリアプランは、必ずしも定型のものである必要はありません。たとえば同じように優秀な営業社員でも、マネジメントに関わるコンピテンシーやマネジメント志向性が高ければ営業のマネジャーを目指すのもよいですし、企画や分析に関わるコンピテンシーや専門領域を広げたいという志向性が強ければ、現場経験を生かしてマーケティング業務に異動するのも良いでしょう。そして、それぞれの場合で今後必要な能力開発についてすり合わせる必要があります。

(3)能力開発およびキャリアチェンジの機会を提供する

もっとも重要なのがこのステップとなります。能力開発に関してはe-learningや各種研修をはじめ、社内勉強会や部署横断プロジェクト、各種の越境学習などを柔軟に取り入れ、企業のサポートのもと学習やスキル習得を進められる体制を整える必要があります。同時に、希望の職種にチャレンジするための制度(たとえば社内公募制度や社内FA制度、一定期間他部署で働く社内インターン制度、他部署での副業を認める社内副業制度など)も必要でしょう(そうでなければ、成長した社員は社外に居場所を求める可能性があります)。

最後に

すべての職種でDXが進む昨今、企業側の要請するリスキリングと従業員のニーズによるキャリア開発をマッチさせることも大きな相互作用を生むでしょう。以前は「能力開発をしてもつけるポストがない」という問題意識もよく聞かれましたが、デジタル化による新規ビジネス創出のチャンスは加速度的に高まっています。キャリアに行き詰まりを感じる社員と、人手不足に悩む企業のニーズをマッチさせる一連の仕組みこそがタレントマネジメントといえます。ぜひ社員の適性情報も、重要なキャリア選択の資料としてご活用ください。※1 McKinsey, 2022, 2022 Great Attrition, Great Attraction 2.0 Global Survey

※2 Gartner, 2022, Gartner Recommends Organizations Confront Three Internal Labor Market Inequities to Retain Talent

※3 LinkedIn, 2022, 2022 Workplace Learning Report デジタルトランスフォーメーション(DX)は事業活動のあらゆる側面に影響を及ぼし、もちろん営業機能も例外ではありません。営業職に求められる能力も変化しています。

本コラムでは、BtoB営業を取り巻く大きな変化とそれに基づく新たなコンピテンシーモデルについて、SHLグループのeブック「Three Mega-Trends Transforming Sales Success」に基づいてご紹介します。

新しい営業の世界に適応する

企業の購買や販売、デジタルのコミュニケーションを形成している以下の3つのトレンドと、それらが営業職にとって何を意味するのかを見ていきます。① 変化した営業現場: 高業績者は、デジタル化が進む営業環境に適応しています。

② 変化した消費者の行動: 高業績者は、新しい購買行動を理解しています。

③ 変化した成功する営業職の行動: 現在、成功につながる営業行動は、過去の営業行動と大きく異なります。

①変化した営業現場

以下の2つの環境変化により、営業現場はデジタルファーストへと変容しています。・データに基づく営業活動

営業プロセスは、技能からデータと分析に裏打ちされた科学へと移行しています。BtoB営業リーダーの75%は営業プロセスを強化するためにデータとデジタル戦略を導入しています。これは営業職にとって、テクノロジーの導入が不可欠であることを意味します。革新的なテクノロジーを積極的に採用し、うまく活用することに加えて、データに基づいた営業活動を行うことが求められます。

・デジタルコミュニケーションのニーズ

BtoB営業の大半は、従来の対面営業からオンライン営業へと移行しています。ガートナー社は2025年までには、BtoBの営業活動の80%がデジタルで行われるようになると予測しています。

営業職にとっては、オンライン営業の導入は不可欠です。従来の営業活動は、対面での関係構築や商談に重きを置いていました。しかし、現在、そして将来的に成功するためには、リモートで仕事をし、オンライン営業で成功する必要があります。

②変化した消費者の行動

買い手の購買体験に対する期待は大きく変わってきています。・パーソナライズされたアプローチ

昨今の買い手は、パーソナライズされた購買体験を期待し、それに対してより多くのお金を支払うことを望んでいます。営業職は、価値のある経験を提供することが求められます。顧客と密接なパートナーシップを結び、買い手にとっての価値を高める信頼関係を構築する必要があります。

・顧客自身による情報収集が一般的に

現在、購買プロセスの57%は営業職が買い手とやり取りをする前に行われています。このため、顧客にとっては情報が多すぎたり複雑になったりすることがあります。営業職は顧客に対して複雑な情報を簡素化し、効果的で明確なコミュニケーションをとることが求められます。

・買い手はパートナーを求めている

買い手は複数の営業職とのやり取りをするうちに、様々な選択肢のどれを、あるいは誰を信用すればよいのかわからなくなることがあります。営業職は協働的なアプローチをとることが必要です。顧客との協力関係を築き、提案内容を信頼してもらわなければなりません。

③変化した成功する営業職の行動

従来の営業コンピテンシーは依然として重要であるものの、新たな営業コンピテンシーが出現していることがSHLの調査で明らかになりました。・適応力と回復力

リモートワークは新たな期待をもたらし、営業分析とオペレーションは進化し、カスタマージャーニーは再構築されつつあります。これらは、営業職が経験している変化のほんの一部に過ぎません。BtoB営業は、急速に変化する業界に適応し、プレッシャーに打ち勝たなければなりません。SHLの調査では、ノルマ達成の予測に最も影響を与えているコンピテンシーは「回復力」でした。

次回はこうした変化に応じるための、新たなコンピテンシーモデルについてご紹介します。