優秀な候補者に感じる”違和感”の正体

採用面接で出会う「優秀な候補者」に違和感を感じたことはないでしょうか。スキルや経験は申し分なく、話しぶりも堂々としていて即戦力としての期待も高まる。しかしどこかで「この人が本当にチームに馴染むだろうか」という一抹の不安が拭えない。それは”対人関係面のリスク”のサインかもしれません。

たとえば傲慢さや過度な自己主張、他者批判といった特徴を持つ候補者は、短期的には成果を上げるかもしれませんが、長期的には組織に摩擦をもたらすことがあります。しかし、リスクがあるからといってすぐに不採用と決めつけてしまえば、優秀な人材を逃す可能性もあります。かのスティーブ・ジョブズ氏も性格的には自己中心的で協調性に欠けるなどの問題があったと言われていますが、一度は追い出されたApple社に復帰して、同社を世界有数の企業に成長させています。

そこで本稿では、候補者が持つ”対人関係面のリスク”を正しく見極めつつ、それを上回る価値をもたらす人材かどうかという、より現実的な視点での人材評価について考えてみます。

「対人関係面のリスク=悪」とは限らない

対人関係面のリスクとは、ある人物の性格的傾向や価値観に基づく言動で、周囲に悪影響をもたらし、組織の生産性を低下させる危険性があるものを指します。典型例としては、「優秀だが他者を見下す」「目的達成のために他者を利用する」「自分の考えややり方を押し付ける」といった行動が該当します。

こうした特徴は応募書類には表れず、候補者が自ら進んで申告することもありません。だからこそ採用面接では「表面的な優秀さ」に引き込まれず、その背後にあるリスクの兆候を丁寧に拾い上げる必要があります。

一方で、リスクは必ずしも“悪”ではありません。たとえば、自我が極端に強い人でも、それを補うだけの実行力や成果への執着心があれば、組織に大きな利益をもたらす可能性があります。また、自社のビジネスや組織が危機に瀕しているときは、多少強引でも改革を断行できる強い意志を持った人物が求められます。ある研究では、治安の悪い地域に住む人は、品行方正なリーダーよりも手段を選ばずに悪と対峙する”ダークなリーダー”に救いを求め、その実行力に期待するという傾向が見られました。ご存じの方は、ゴッサムシティとバットマンの関係を思い浮かべてみるといいかもしれません。

大切なのは「対人関係面のリスクをもつ人材を排除すること」ではなく、「そのリスクを把握したうえで、自分たちの組織で許容できる範囲内か、それ以上に得られる価値があるか」を冷静に見極めることです。

採用面接における確認方法

対人関係面のリスクを採用面接で見極めるには、単なる印象ではなく、候補者の過去の行動や反応から手がかりを得る必要があります。その際、過去の経験を尋ねるだけではなく、「どのように人と関わってきたか」に注目することが重要です。特にチーム内での対立や調整、目上の人との意見の食い違いといった場面を深堀りすることが有効で、たとえば、「メンバーや上司(先輩)と意見が衝突した経験を教えてください。そのとき、あなたはどう対応し、結果的に何を学びましたか?」といった質問は人との関わり方が見えやすくなります。

また、「成果を出すためにチーム内で妥協した経験」や「苦手なメンバーと協力する上で工夫した点」を尋ねることも効果的です。そして、候補者から語られるエピソードの中身に加えて、候補者が使う「言葉」にも注目してください。たとえば、相手の反対意見を「文句、反抗」と表現すれば、自分が常に正しく、相手が間違っていると決めつける人物である可能性があります。また、自分がとった行動や決断を相手がどう感じたか尋ねたときに「たぶん○○だと思う」と答えれば、相手に確認はしておらず、他者の感情変化に関心が薄いことが分かります。

対人関係面のリスクについては、ダークトライアド(サイコパシー、マキャベリアニズム、ナルシシズム)、組織機能阻害行動など国内外で様々な研究がなされていますが、採用面接で比較的確認しやすいリスクは以下の5つです。

①共感性の欠如(相手の立場、意見、感情への共感が乏しい)

②他者利用(目的達成の手段として他者を利用する)

③攻撃的な自己主張(自分の考えややり方を押し通す)

④他者批判(他者を見下し、批判する)

⑤反抗的な態度(指示やアドバイスに従わない)

これから採用面接を受ける方もいるので詳細な評価項目をここで紹介することは差し控えますが、対人関係に関する候補者のエピソードや使う言葉から、周囲をどうとらえ、どう関わっていく人物なのかを予測することができます。ただし、繰り返しになりますが、「対人関係面のリスクを持った人材の排除」をゴールにしないことです。

全ての人材には長所と短所があります。リスクを正しく把握した上で、配置や育成、マネジメントで補うことができないかを検討し、能力とリスクのバランスを考慮して採否を判断することが重要です。

おわりに:能力と人柄の両輪で採用を

人材採用において、候補者の能力の評価は今も昔も、そしてこれからも欠かせない判断基準の1つです。しかし、それだけでは組織にとって“持続可能な人材”とは言えません。人柄や価値観が組織文化と調和できるかを見極めることも、長期的な人材活用には欠かせません。対人関係面のリスクは、時に強さや個性の裏返しでもあります。採用場面では、それを“排除すべき不安要素”として断じるのではなく、“マネジメントすべき特性”として冷静に受け止め、リスクを上回るだけの能力や将来性があるかを総合的に判断することが、優秀な人材の採用には必要不可欠だと言えるでしょう。

はじめに

Candidate Experienceは応募者/候補者体験と呼ばれ、採用プロセス全体を通じて感じる経験や印象のことを指します。企業の求人を見つける段階から、応募、面接、内定、さらには不合格になった場合の対応に至るまでのすべてのやり取りやプロセスを含みます。人材確保が厳しくなる中で、どの企業にとっても応募者体験の重要性は増しています。また、応募者は、Xなどをはじめ、さまざまなデジタルプラットフォームで自身の面接体験を共有しており、その発信の数は増えています。SHLグループは、独自のAIを活用して応募者の公開レビューを収集し、40万件以上のテキストデータを分析しました。その調査結果から採用プロセスにおける応募者体験にフォーカスしたヒントをお伝えします。

応募者にとってポジティブ/ネガティブな体験とは?

40万件以上のテキストデータから、ポジティブまたはネガティブだった応募者体験が明らかになりました。それぞれ上位10個の体験は次のとおりです。〇ポジティブ体験

- 面接官は職務要件に関連した質問をした。

- 面接官は会社について、またその一員として働くことがどのようなものかを話した。

- 面接の各段階が想定されたスケジュール内で実施された。

- 応募者は面接官に質問する機会があった。

- 採用担当者は、採用プロセスの段階について明確に説明していた。

- 面接官は学歴や職務経歴に関する質問をした。

- 応募者は採用プロセスでのパフォーマンスについてフィードバックを受けた。

- 採用担当者は対応が迅速で効率的だった。

- 採用担当者は仕事内容や役割の要件について十分な知識を持っていた。

- 面接官は、応募者の回答を引き出すために適切な問いかけとフォローアップの質問を行った。

×ネガティブ体験

- 採用担当者は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 面接官は失礼な態度をとり(素っ気ない、横柄、または友好的でない態度をとるなど)、やり取りの中で非プロフェッショナルな対応をした。

- 採用担当者が応募者との連絡を突然断ち、コミュニケーションがなくなった。(いわゆる「ゴースティング」)

- 面接が直前にキャンセルされた、またはほとんど説明がなくキャンセルされた。

- 面接官が遅れて面接に参加した。

- 面接官が職務要件について十分な知識を持っていなかった。

- 採用担当者が、応募者に対して採用プロセスの進捗を適切に共有しなかった。

- 求人情報が誤解を招く内容だった、または実際の職務内容を正確に反映していなかった。

- 面接官が面接中に集中しておらず、注意が散漫だった。

- 面接官がウェブカメラをオフにしていた。

採用担当者が気を付けること

採用担当者は応募者が採用プロセスのすべての段階で最初に接触する人物であり、常に応募者に最新の情報を提供する責任があります。採用プロセス(求人票作成からお互いの期待の理解までを)について採用担当者と採用する現場のマネジャー間で強力なパートナーシップを築いてください。職務要件はあるペースで変化します。現場は求める具体的な役割内容と理想的な人物像について最もよく理解しており、採用担当者が古い仮定を持ち続けると、応募者が辞退する原因となる可能性があります。

また、選考の各段階で、意思決定を行い応募者に伝えるためのスケジュールもすり合わせが必要です。コミュニケーションのタイミングやその方法になんらかの問題がある場合、詳細を検証して改善します。

以下の点を押さえましょう。

- 採用プロセスの各段階を明確に説明できること

- 効率的で迅速な連絡を心掛けること

- 職務要件や役割期待について十分な知識を持っていること

面接官が気を付けること

面接官は、従業員として、会社のブランドのアンバサダーであり、組織の文化や価値観を体現する人たちであるべきです。面接官のトレーニングにより、面接官が自信を持って一貫して面接に臨めることができます。採用基準を理解して面接官が適切に面接を行うことは当たり前と思うかもしれませんが、実際は注意点がいくつかあります。職務分析で特定された職務に関連する能力を理解し、適切な質問を投げかけて一定の基準で評価すること、またボディランゲージや積極的な傾聴などの態度などです。以下の点を押さえましょう。

- 応募者の貴重な時間を、配慮を持って取り扱うこと

- 面接官が、組織や、その一員であることがどのようなことかについて伝えること

- 応募者が面接官に質問する機会を持つこと

面接プロセスで気を付けること

採用プロセスでは、正確な職務内容や情報を提供すること、応募者に対して選考スケジュールを明確にすること、進捗状況を適宜共有すること、そしてフィードバックを提供することが欠かせません。面接のプロセスでは以下の点を押さえましょう。

- 面接の各段階が想定通りのスケジュールで実施すること

- 応募者に採用プロセスでのパフォーマンスをフィードバックすること

- 各面接がしっかりかつ細やかに行わること

おわりに

この調査結果から、応募者体験は採用担当者と面接官の行動や態度が直結していることが分かりました。応募者の声の中には、「自社では当たり前に実施している/そんなことは起こりえない」と思うものもあるかもしれません。しかし、一定のスケジュールの中で行う新卒採用だけでなく、同時並行で行われるインターンシップや様々な部署でスピーディに随時進んでいく中途採用など、自社で行われる採用活動のあらゆるタッチポイントが応募者体験を形成する要素になっています。このことを改めて認識し、今回のコラムが採用に携わるすべての人が関わる採用活動の点検を行うヒントになれば幸いです。 OPQは採用面接で応募者を見極めるためにとても役立つツールです。今回は、OPQを面接で活用する際に必ず行っていただきたい仮説作りについて実例とともにご紹介いたします。OPQを面接で活用する

OPQは採用面接で使われるアセスメントです。一般的には応募者書類として履歴書、職務経歴書と一緒に面接官に配布され、これら情報を踏まえて面接官は面接を行います。履歴書や職務経歴書は誰にでも読むことができるものですが、OPQは各尺度の意味、得点の出現率、因子の組み合わせによる解釈、信頼性などについての知識が全くない人には、理解するのに時間がかかってしまいます。採用担当の方は、必ず新任の面接官に対してOPQの読み方を事前に説明してください。面接官は、OPQ結果を面接前に読み込み得点結果を解釈し、質問を準備します。このプロセスを経ることで面接官は応募者の特徴について仮説を持つことができ、面接の場では深い対話が可能となり、応募者の本質に迫る情報を多く得ることができます。 OPQを面接で活用することは、事前にOPQをしっかりと読み込むということなのです。

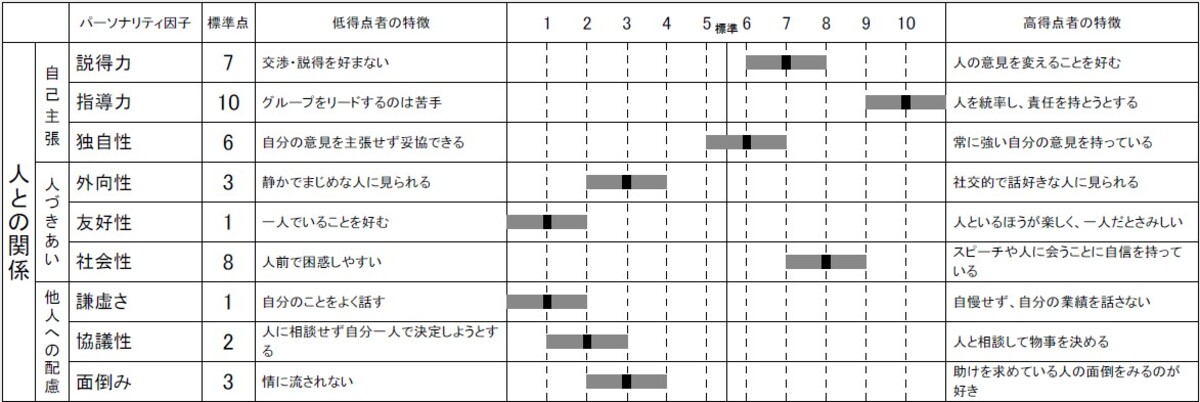

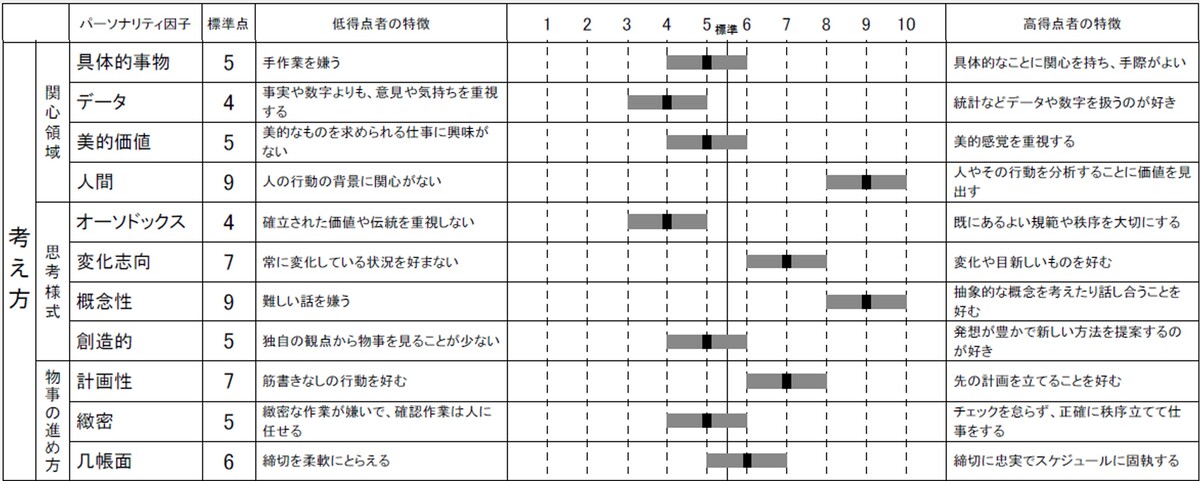

では2名のOPQプロファイルを例に結果の解釈と質問の準備をやってみます。

ケース1

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 強いリーダーシップをもっている。自己主張が強く独裁的な面がある。 | 指導力10 社会性8 謙虚さ1 | リーダーとなった経験を聞かせてください。あなたがリーダーになったことで組織はどのように良くなりましたか? |

| 内向的、共感性が弱い。チームワークが苦手。孤独を好む。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

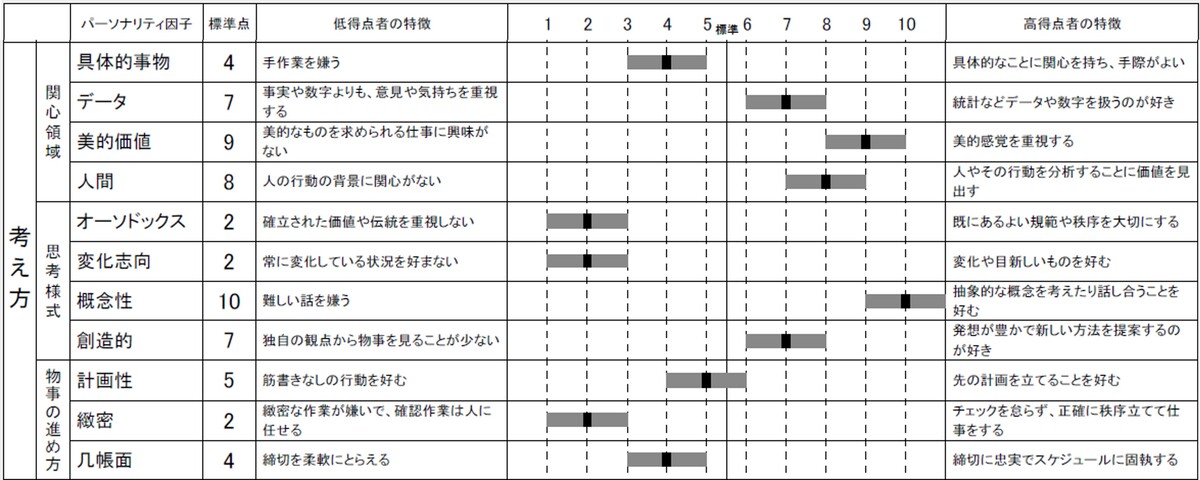

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| データや数字に強く、論理的思考を好む。 人の行動を分析的に捉えるが、気持ちに寄り添うことは苦手。 | データ7 人間8 概念性10 | 当社の業界における位置づけをどのように捉えているか教えてください。当社の強みと弱みをどのようにとらえていますか? |

| 改革を好む。既存のものを破壊したいと考える。 | オーソドックス2 創造的7 | あなたが発案した実行した組織での改革案があれば教えてください。どうしてその改革を実行しようと考えましたか? |

| 安定志向で変化を好まない。同じことを継続できる。 | 変化志向2 | 変えることなく、続けていることはありますか?なぜ続けているのですか? |

| 緻密でない。細かい作業でのミスがおこるかもしれない。 | 緻密2 | 緻密な作業は好きですか?自分のチェック能力を自己評価してください。その理由も教えてください。 |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 心配しない。仕事に対して責任感を発揮しない。 | 心配性3 | 自分にとって責任重大な任務や課題が与えられた時のことについて教えてください。どのようなものが与えられましたか?その時にどのように感じましたか?その後どのような行動をとりましたか?それはなぜですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的9 | 当社の最大の問題点を指摘してください。その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。目的を達成するためならどんな手段もいとわない。 | 行動力7 競争性7 上昇志向9 | 何がなんでも仕事をやり遂げようと思い、努力した経験を話してください。なぜそう思ったのですか?どのように行動しましたか?結果はどうなりましたか? |

| 決断力がある。意思決定がはやい。 | 決断力10 | 決断は早いほうですか、慎重なほうですか?どうしてそう考えるのですか?決断が速いこと(遅いこと)がわかるエピソードを話してください。 |

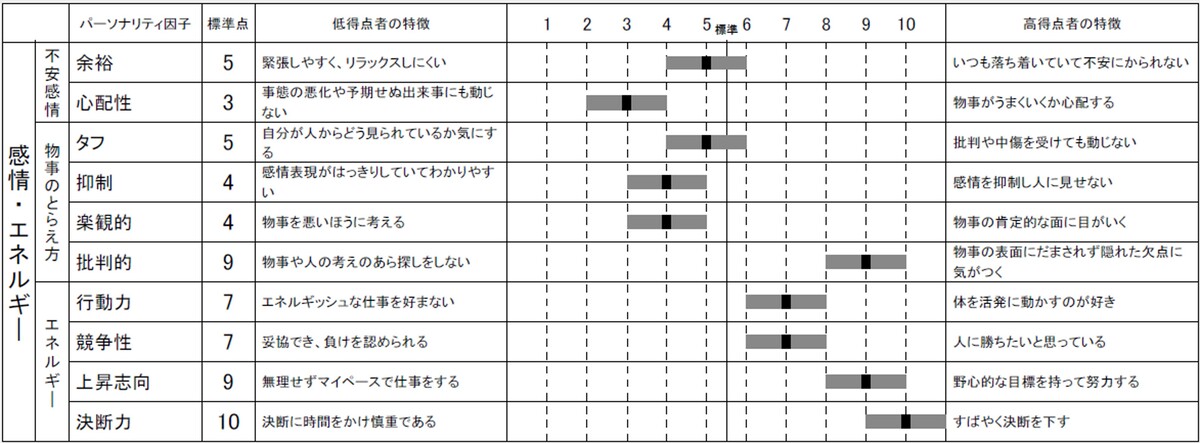

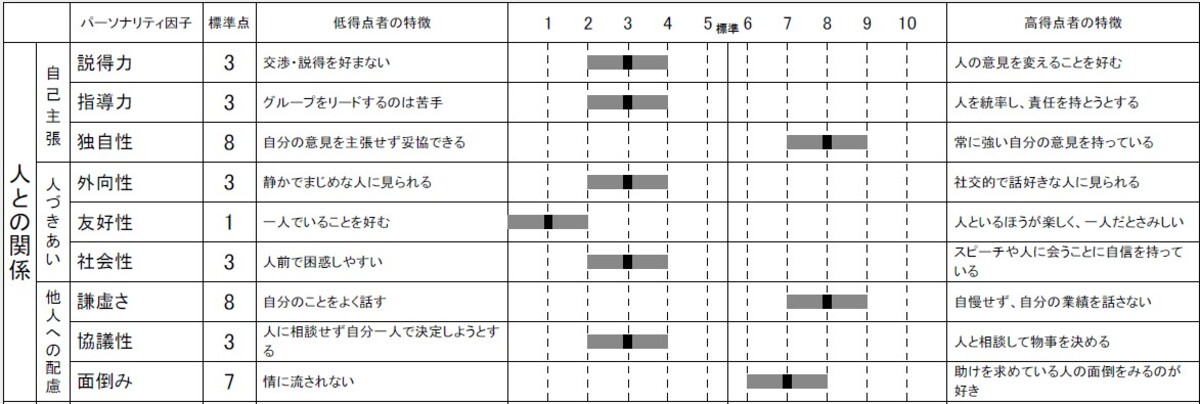

ケース2

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 自己主張せず、チームではメンバーとしてリーダーに従う。 自分の意見をあまり表明しない。 | 説得力3 指導力3 社会性3 謙虚さ8 | あなたのチーム経験について教えてください。チームではいつもどのような役割を担っていますか?その役割でどのようにチームに貢献しましたか?なぜその役割を担ったのですか? |

| 自分自身の強い意見を持っている | 独自性8 | こだわりは強い方ですか。どんなこだわりを持っていますか?その考えを周囲に理解してもらいたいですか? |

| 内向的で孤独を好む。人と一緒に行動することを好まず、チームワークが苦手。 | 外向性3 友好性1 社会性3 協議性3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

| 人の内面に興味を持っている。行動を観察し動機を知りたいと考える。人に共感を示す。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | チーム内でのもめ事を解決したことはありますか?どのような問題が起こっていましたか?どのように解決しましたか? |

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 論理的思考を好む。人の行動を分析的に捉える。 やや変化を好む傾向がみられる。 | 人間9 概念性9 オーソドックス4 変化志向7 | 人の反応を予測できたことによって何かにうまく対処できた経験はありますか?どのような場面でしたか?なぜその人の反応を予測できたのですか?その時意識していたことは何ですか? 新しいやり方を導入したり、今までのやり方を変えたりすることは好きですか? 具体的に行ったことを教えてください。何を変えましたか?どのように変えましたか?その結果、何が改善されましたか? |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 緊張しやすく、仕事や責任が与えられるとうまくいくかどうかを心配する。最悪の事態を想定している。 | 余裕3 心配性8 楽観的2 | 最近強い不安を感じたときのことを話してください。その原因は何でしたか。どのように対処しましたか?不安をうまく解消できましたか? |

| 周囲から批判されても動じない強い心を持っている。感情が安定している。 | タフ10 抑制9 | 不安感情を持ちやすい面がある一方で、周囲からの批判や反対意見があっても動じないというタフな一面があります。どのような時には精神的な強さを発揮するのですか?一方で不安になりがちな時はどんな時ですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的8 | 今、最も大きな問題として捉えていることは何ですか?その問題の原因は何ですか?その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。 | 上昇志向9 | 最も大きな目標に挑戦した経験を教えてください。どんな目標に挑戦しましたか?それは達成できましたか?達成のためにどのような努力をしましたか?どのように失敗を乗り越えましたか? |

おわりに

2名のOPQプロファイルを例に尺度の解釈とそれらを確認する質問の作成を行いました。得点だけではイメージしづらかった人物像がとてもわかりやすくなり、応募者に対する興味が持てるようになったのではないかと思います。 OPQを面接で活用する際にはぜひ事前の結果読み込みをやってみてください。 OPQの解釈について詳しく知りたい方は、「OPQ解釈コース オンデマンド(無料)」をご視聴ください。

はじめに

「当社の志望動機を教えてください」。採用面接では当たり前のように投げかけられる質問の一つです。あまたある企業の中から自社を選択して応募した理由は、純粋に面接官の気になるところでしょう。一方で、「面接 志望動機」とインターネットで検索すると対策があふれています。果たして面接で志望動機を聞く意義とは何でしょうか?今回はこの素朴な疑問について探索したいと思います。

対策できる「志望動機」の回答で評価を行うのは難しい

試しに、ChatGPTに「人事アセスメント会社の面接で志望動機を言うとしたらどんな内容がよいか」と聞いてみると、志望動機の構成例とその例文を出してくれました。①業界や会社への関心を伝える、②具体的なサービスや理念に触れる、③自分のスキルや経験が活かせる点をアピール・・・など5つの構成ポイントを一瞬にして教えてくれました。さらに、これらの要点をふまえて実際の例文を200字程度にまとめて出してくれます。応募者がこのような形で準備・理論武装した上で回答する「志望動機」を元に、なんらかの客観的な評価を行うことは難しいです。簡便に対策が可能であるため、「志望動機」の回答内容はばらつきづらく、志望意欲の強弱を見極めることは困難です。また、納得感のある回答で合理性を推し量ることも事前対策のために難しいです。

1つ目は、意欲形成を行う質問として有用です。志望動機から価値観を掘り下げていく中で、応募者の価値基準が見えてきます。価値基準に合致する自社の特徴を伝えることで、応募者の意欲を高めることが可能です。

2つ目は、緊張をほぐすための質問として機能します。準備していることを準備したとおりにやってもらうことは、面接という緊張感のある場面でできるアイスブレイクの一つです。応募者の「想定内の質問」をまずは投げかけることで、よりリラックスした面接の雰囲気を醸成します。

「志望動機」を主観評価する場合に気を付けること

それでも、「志望動機」で評価を行いたい、行えると考える面接官もいらっしゃるかもしれません。主観的な評価はどんなことに対しても可能ですので、主観評価を前提にすれば志望動機も評価できます。その上で、組織の採用選考を前提に以下の点には注意が必要です。

面接官は組織を代表して評価を行う選考官です。自分個人がその価値観や合理性に納得できるかは二の次で、あくまでも「組織の価値基準」に合うかどうかを判断すべきです。難しいですが、組織を代表した「主観評価」であることを肝に銘じて評価する必要があります。また、オンライン面接を実施する場合は、熱意が伝わりづらいという研究があります。熱意や入社意欲が低いと感じる場合でも、対面で会ってみるとまた異なる印象を持つ可能性がある点は注意が必要です。

おわりに

面接において、あまり意味をなさない質問は一部存在します(例えば、言質を取る質問など)。しかし、面接官が投げかける質問の多くは、質問それ自体よりも、その後の掘り下げ方によって多分に良し悪しが決まります。面接に一発必中のキラー質問はありません。よい面接とは、あくまでも、対話によって相手のスキルやポテンシャル、考え方などを掘り下げて応募者自身を理解することに尽きます。本コラムが人事ご担当者や面接官の参考になれば幸いです。

Z世代は仕事に関連するさまざまなスキルで高得点

世界中の76,000人のZ世代の求職者を分析した結果、対人スキルと戦略的思考がZ世代の際立った強みであることが分かりました。対人スキルでは、特に多様な考え方を促す、他者と相談する、対人スタイルを順応させるなどの分野で高得点でした。戦略的思考では、批判的に評価する、戦略的なビジョンを検討する、改善を推進する、説得力のあるアイデアを生み出すなどの分野で高得点でした。ハイブリッドワークが増加したことで、仕事の経験が少なくなり、同僚と対面で協力する機会も減りました。そのため、Z世代は他の世代からやや異質に感じられるような働き方を身につけています。加えてAI による大きな変革やスキルへのシフトも進行しており、組織は仕事や役割、そしてキャリアに対する考え方を変える必要があります。

他の世代と比較すると、Z世代はイニシアティブをとることに関連するスキルが最も優れています。つまり、彼らは追加の仕事を探し、積極的に新しい責任を引き受ける可能性が高いのです。また、コミュニケーションに関連するスキル、特に話された情報とその背後にある意味を理解する、他者に好印象を与えるという分野でも同様です。

Z世代が活躍できる職場環境

Z世代は、柔軟な働き方を普通のこととして期待するようになっているため、ワークライフバランスを維持することは重要です。リモートワーク、そして従来の 9 時 から5 時までの時間に縛られずに勤務ができることは、非常に高く評価されます。次に、従業員が安心して意見を述べ、アイデアを共有し、建設的なフィードバックを受け取れるオープンな職場環境を整えることも有益です。Z世代は誠実さとオープンさを重視するため、双方向の対話と率直に話す機会を設けることは彼らと信頼関係を築く上で役立ちます。

イノベーションのために協力する: チームとテクノロジーの力

ソーシャルメディアの世界で育ったZ世代は、比較、競争、協力に慣れています。こうした特徴は、チームワークが重視され、知識が共有され、イノベーションが奨励される環境を整えることで、組織にとって有益なものになります。成果を認めて祝い、業績に基づく報奨をすることで、ハードワークを促しエンゲージメントを高めます。デジタルファーストの世界では、Z世代は技術革新の推進、最新ツールの利用、AI の活用において有利な立場にいます。最新テクノロジーの活用は、Z世代のスキルを活用できるだけでなく、彼らにやる気と刺激を与え、ビジネスの生産性と効率の向上につながります。

Z世代へのエンパワーメント:将来の成功への鍵

Z世代は学習と自己啓発に熱心であるため、体系的な育成計画とトレーニングリソース、そして育成すべきスキルとその方法についての知見が重要です。これはZ世代の大きな意欲源の1つであるキャリアアップにもつながり、彼らが新しいスキルの習得と開発が組織内での昇進や成長にどのようにつながるかを明確に把握できるようになります。

おわりに

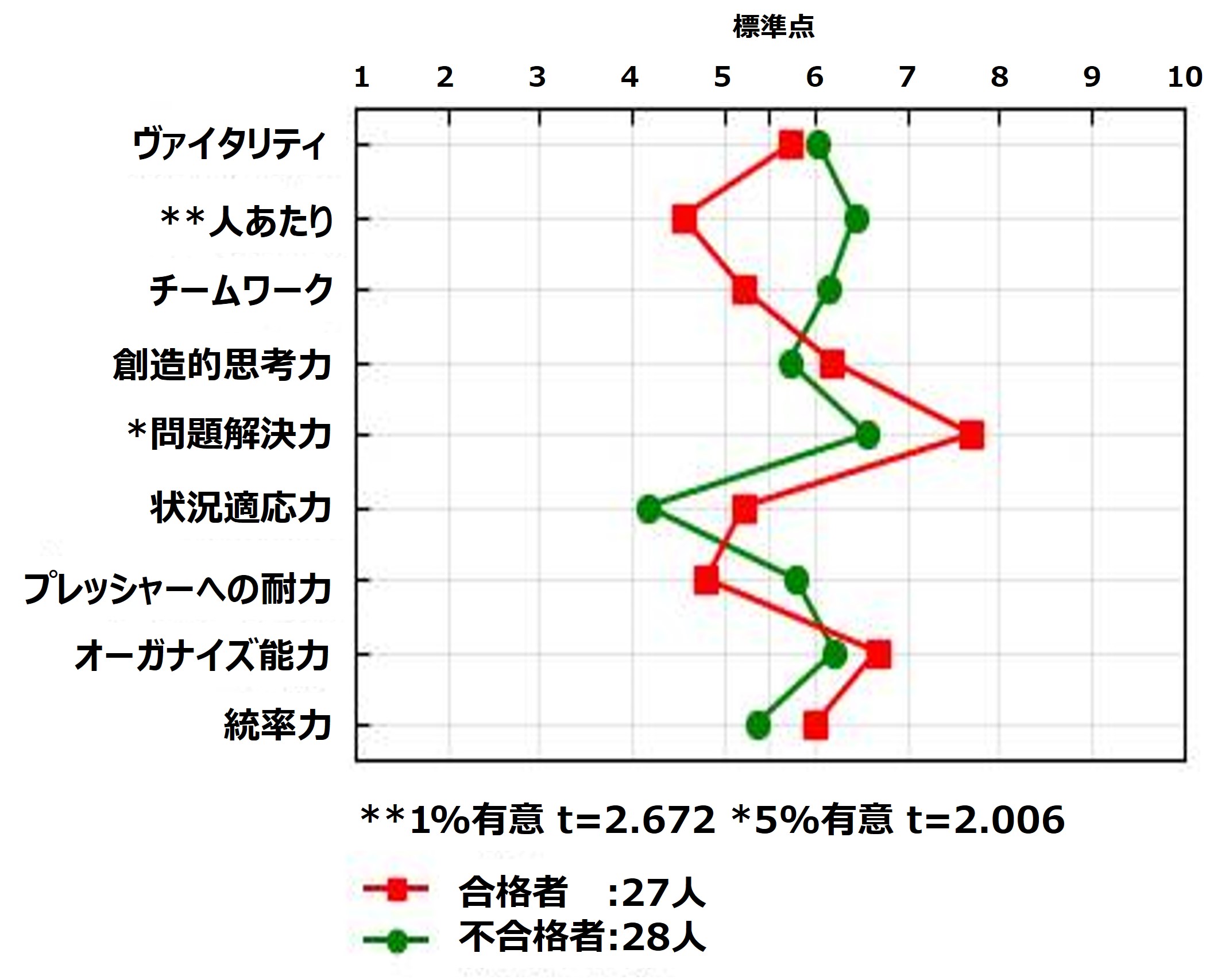

Z世代は将来の企業の成功に不可欠な存在です。適切な若手人材を採用し、その強みを活かして適切な方法で育成することが、成長を促進するために不可欠です。ステレオタイプによる誤解ではなく、スキルを正確に測定し、データに基づいて人材の特徴を把握することで、組織は従業員が活躍できる環境を構築することが可能になります。 面接は採用選考において最も一般的な評価手法です。採用面接は、面接官に質問内容や評価基準を委ねて候補者と自由に対話する「非構造化面接」と、あらかじめ決められた質問内容や評価基準、面接の手順に沿って構造的に対話と評価を行う「構造化面接」に大きく分かれます。一般的に構造化面接のほうが妥当性(面接時の評価と将来の職務業績との関連性)が高いため、構造化面接、その中でも特に「コンピテンシー面接」が多くの企業で実施されています。コンピテンシーとは、職務で成果を上げるために必要な行動特性を指します。営業職なら高い売上予算を達成するための「ヴァイタリティ」、研究職であれば、事象や問題を構造的に分析して論理的な結論を導く「問題解決力」などが該当します。コンピテンシー面接とは、確認するコンピテンシー、質問、判別指標をあらかじめ決めておき、それらに沿って評価を行う面接手法です。しかし、コンピテンシーによっては面接で評価しにくいものもあるため、別の選考手法で補完、または代替したほうが望ましい場合もあります。

そこで本コラムでは、当社が定義する「様々な職務の遂行において一般的に必要とされる9つのコンピテンシー」を例にとり、面接での評価のしやすさ・しにくさを紹介します。

評価しやすいコンピテンシー

- ヴァイタリティ(困難な目標をやり遂げるのに必要な体力・気力がある)

- 人あたり(人に対してよい印象を与え、思いやりと節度を持った態度がとれる)

- チームワーク(チーム全体の目標に向かって、協力・協調ができる)

- 状況適応力(状況に合わせて行動する。自分の行動を客観的に眺められる)

「人あたり」と「チームワーク」はいずれもメンバーの一員としてチームに貢献した経験を詳しく掘り下げることで確認していきます。「人あたり」は相手を思いやる行動を指し、話し方や言葉の使い方から評価します。「チームワーク」は自分よりチームの成功を優先し、メンバーと協調して課題解決にあたる行動を指し、他者と協力して何かを成し遂げた経験から評価します。どちらも面接で評価しやすいコンピテンシーですが、グループ討議などのグループ型演習を実施すると、より明確に評価することができます。

「状況適応力」は相手や状況に応じて、自分の考えや行動を柔軟に変化させることができるかを示すコンピテンシーです。これまで経験した最も大きな変化や、海外生活や留学など今までと全く違う環境に身を置いた経験などを尋ね、その時の対応を詳しく確認していきます。面接以外の手法では、その場で候補者に特定の役割や設定を与えて課題に取り組んでもらうシミュレーション演習によっても評価することができます。

評価できるが注意が必要なコンピテンシー

面接で評価できるが注意が必要なコンピテンシーは以下の4項目です。- 創造的思考力(斬新で創造力豊かなアイデアを思いつく)

- 問題解決力(問題を構造的に捉え、合理的な手順で適切な推論を行う)

- プレッシャーへの耐力(緊張の強い場面でも冷静で、自分を見失わない)

- 統率力(周囲の動きに注意を払い、先頭に立ってチームをまとめる)

「問題解決力」は様々な観点から情報を収集し、問題を分析して適切な結論を導くためのコンピテンシーです。過去の実績以外に話し方からもある程度評価できますが、中程度以上のレベルの候補者は「中程度」か「高い」かの判別が難しいので評価者間のばらつきが大きくなります。また、事前に想定問答で練習してから面接に臨んでいる候補者の場合、受け答えがスムーズで納得感のある回答が多くなるため、候補者本来の問題解決力を評価しにくくなります。そのため、知的能力テストや、多くの資料を読み込んだ上で課題に対する結論や理由を記述、あるいは発表させるイントレイ演習やプレゼンテーション演習といった選考手法も実施できると、より評価精度を高めることができます。

「プレッシャーへの耐力」はプレッシャーを過度に強く受け止めず、冷静に対処するためのコンピテンシーです。強いプレッシャーがかかった経験を尋ねてその時の対応を詳しく確認する、あるいは意表をついた質問を投げかけて想定外の場面での行動を観察するなどして確認していきます。ただ、面接では「プレッシャーへの耐力」が低い人は分かるものの、高い(強い)人の見極めは困難です。過去の経験の確認では、当時をある程度冷静に振り返れるようになっていることと、意表を突いた質問1つ2つの反応を見るだけでは「高い(強い)」とまで判断することは難しいためです。そのため、たとえば候補者の質問に対して面接官が様々な反応を示す「逆面接」演習のように、先の展開が予想しにくく、その場で相手との当意即妙なやり取りが一定時間求められる演習のほうが適しています。

「統率力」はリーダーシップに関わる項目であり面接で評価できますが、学生を対象とする新卒採用の場合は注意が必要なコンピテンシーです。企業における「統率力」とは、様々な年齢、立場、価値観の人々をまとめることを指しますが、学生からはゼミやサークルなど「自分自身に近い存在の集団」をまとめたエピソードが挙がりやすく、その中で発揮した「統率力」が社内でも発揮できるとは限りません。そのため、できるだけ幅広い年齢、経験、考え、文化を持った人たちをまとめた経験を確認してください。

評価しにくいコンピテンシー

- オーガナイズ能力(緻密で慎重で計画的である)です。

ここまで、面接で評価しやすい・しにくいコンピテンシーについて紹介してきました。面接は、質問の仕方や内容を変えることで候補者の様々な能力を評価できる汎用性の高い選考手法です。また、よく構造化された面接は高い妥当性を持つことが研究でも明らかになっています(Smith & Robertson, 2001)。しかし、面接は万能ではありません。面接選考の特徴や限界を理解した上で、場合によっては別の選考手法に切り替えることで、より適切に候補者を評価することができるようになるでしょう。

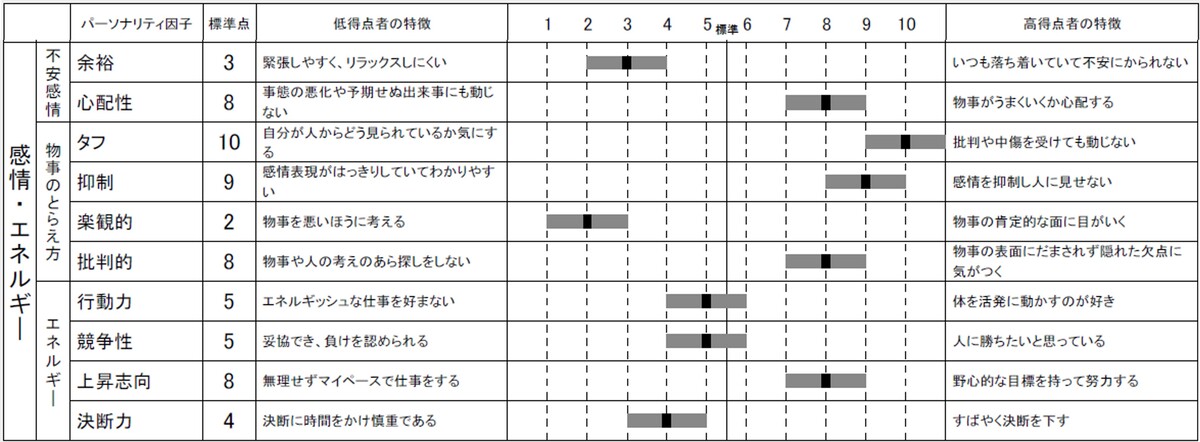

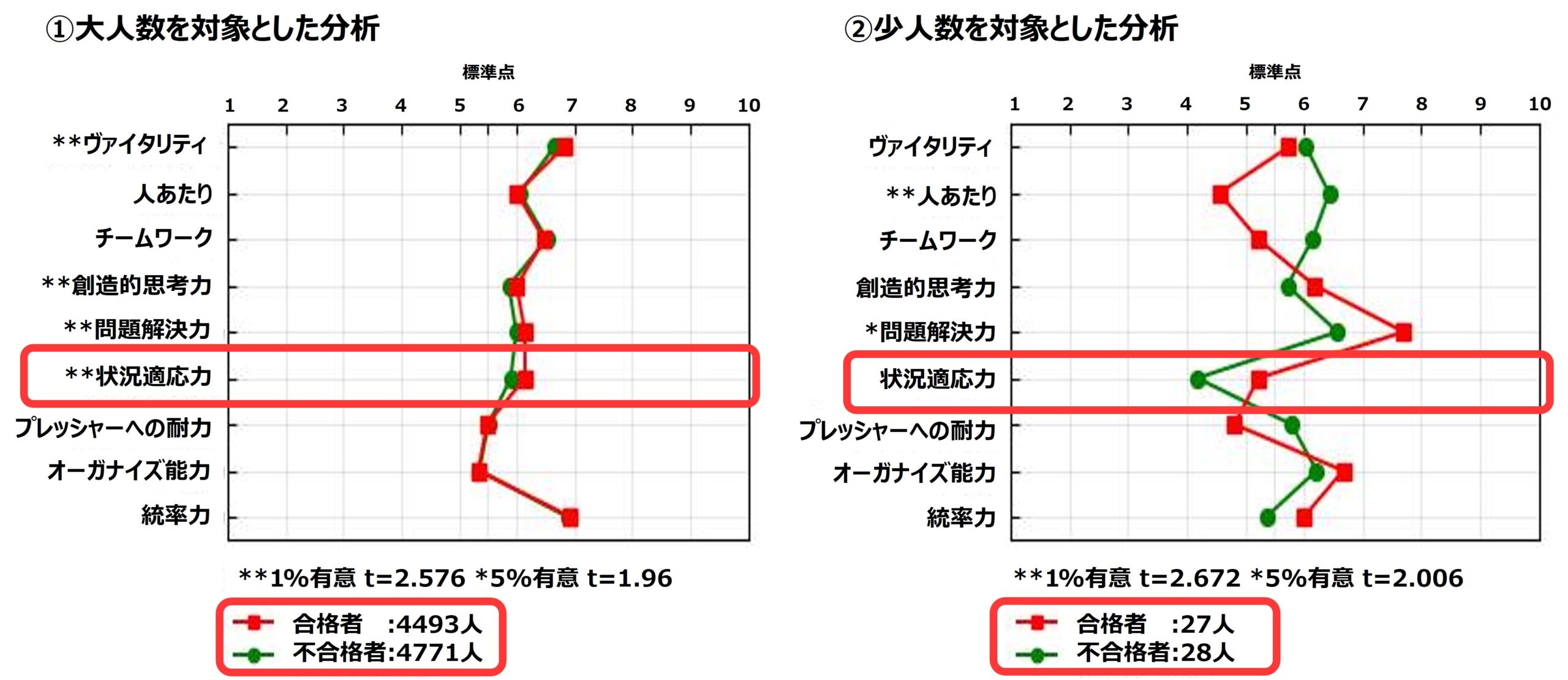

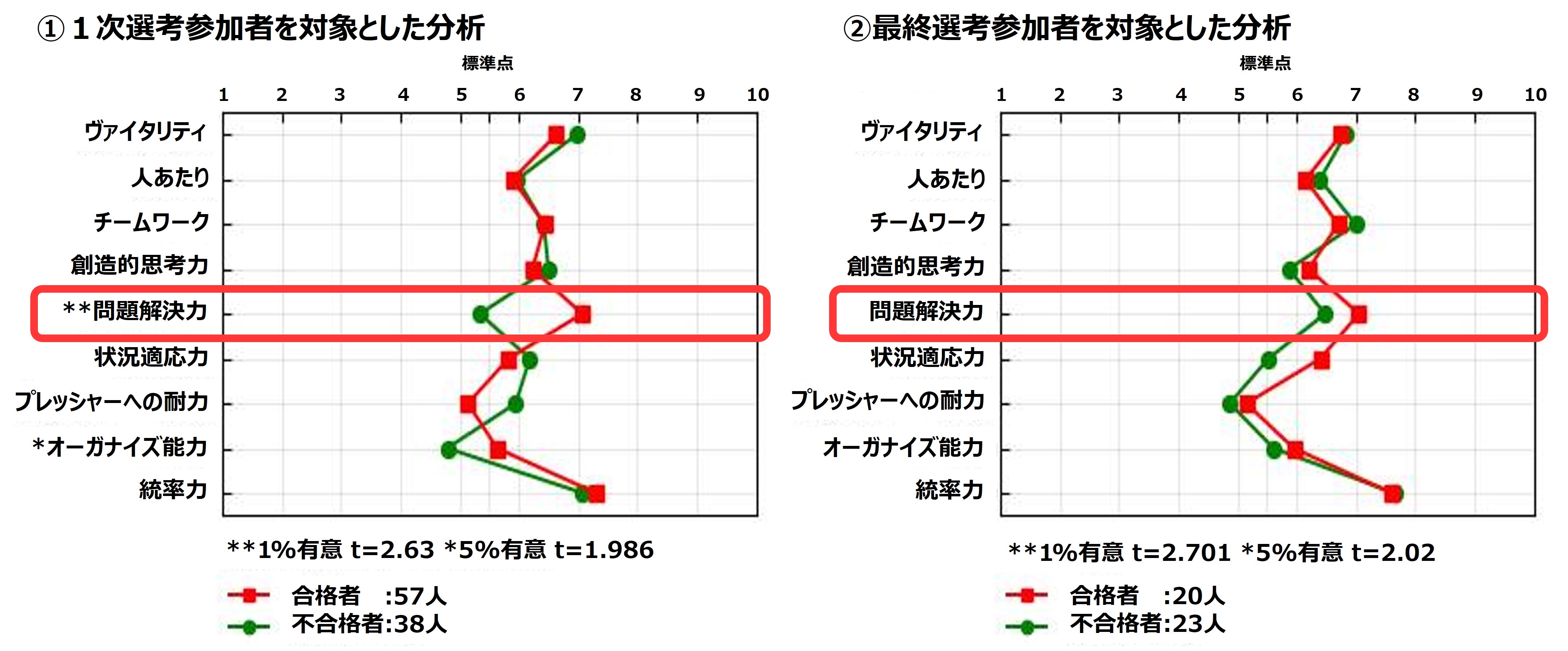

統計分析の最大の特徴は、平均値だけでは分からない「有意差(偶然なのか、意味がある結果なのか)」を検証できる点です。しかし、結果が有意かという1点のみを重視してしまうと、その背景にある情報を見逃す可能性があります。

今回は人材データの分析結果を解釈する際に注意すべき点についてご紹介します。

有意水準とは

上図はt検定結果をグラフ化したものです。各群の平均値を点で表示し、2群間に有意な差があった場合には、該当する尺度名の横に*(アスタリスク)を1または2個表示させています。

*は有意水準を識別するための記号です。有意水準とは、分析結果が偶然生じたのではなく、意味があるといえる確率のことです。*が1個の場合は「95%以上の確率で偶然ではない、確実な差があること」と解釈します。また*が2個の場合は「99%以上の確率で偶然ではないこと」と解釈します。

このグラフにおいて、2群間の差の大きさは点の開き具合で確認でき、その差がどのくらいの確率で発生するのかは*の数で確認できます。仮に大きな差が開いていても、有意水準に達していない場合は意味がないと解釈します。分析結果を読み解く際には、*がついている尺度を重点的に確認します。

落とし穴1:分析結果は対象人数に左右される

上にある2つのグラフは、どちらも合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。しかし各群の人数が大きく異なっています。

「状況適応力」に注目してください。①大人数のグラフでは、2群間の平均値に大きな差が見られませんでした。しかし、*が2個もついています。一方、②少人数のグラフは平均値の差が①よりも大きいですが、*は1個もついていません。結果、「状況適応力」において、②少人数のグラフは有意差がなく、①大人数のグラフは差こそ小さいものの、99%以上の確率で偶然ではない差が存在していると解釈します。

①のように、対象人数が多い分析を実施した場合、平均値の差が微々たる場合でも結果に*がつくことがあります。このような場合は、*がついていることに加え、平均値差が一定以上開いている尺度、またはその中での得点差が大きい尺度に絞って注目していくことをお勧めします。例えば、各群の人数が1000人以上の場合、平均値の差が1以上開いている尺度に絞って解釈を進めていく、などです。

落とし穴2:選抜された人が対象となる分析では結果が表れにくい

上にある2つのグラフは、各選考段階における合格者/不合格者間の適性検査得点を比較したものです。

「問題解決力」に注目してください。①1次選考のグラフでは、*が2個ついています。一方で②最終選考のグラフには*が1個もつきませんでした。*の数だけに着目すると、最終選考では「問題解決力」を評価できなかったようにも受け取れます。本当にそうでしょうか?

①のグラフを見ると、1次選考合格者は「問題解決力」が平均7点以上の集団であったことが分かります。一般的な全国平均は5.5点のため、最終選考に参加した時点で「問題解決力」がかなり高い人に絞られていると推測できます。高得点の集団を2群に分けたため、2群間の差が表れにくくなってしまったと言えます。

②最終選考では*がつきませんでしたが、「問題解決力」の平均値は不合格者群よりも合格者群の方が高くなっています。「問題解決力」の評価という観点では、悪くない結果だったと解釈できます。

さいごに

今回取り上げた例のように、対象者が多いゆえにほとんどの尺度に*がついたり、選考が進むにつれて*がつく尺度が減っていったりする、という現象はよく見られます*がついている、ついていないという観点だけでは、その背景にある情報を見逃してしまう可能性があります。平均値の差の度合いや、平均得点などを見ることで、改めて得られる気づきもあるのです。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 採用や人事評価といった「人を評価する場面」において、AIを導入する動きが広がっています。AIを評価に用いる最大のメリットは「効率化」です。ソフトバンクではエントリーシート選考にAIを導入することでかかる時間を約75%削減できたとしています。

また人事評価では、AIを導入することで、人の手では処理しきれない複数の評価軸を用いて総合的に人材を判断し、より正確な評価を行ったり、隠れた人材を見つけ出したりすることが期待されています。

しかし、AIを用いた「評価」には既にいくつかの問題が生じていることも事実です。

事例1:アマゾンの人材採用AIが「女性差別」

米アマゾンは応募者の履歴書をチェックするAIを構築してきましたが、そのAIが「女性差別」をする傾向があると、2015年、判明しました。応募書類に『女性』や『女性チェスクラブに所属』などのキーワードが見つかると、採用対象から除外するというケースが発生したのです。これは、AIが学習したデータが、過去10年間の応募者データであり、「男性の応募者の方が有望」「女性は低く評価する」と学習してしまったために起こりました。

AIは過去のパターンから最適解や予測を導き出すようにできています。つまり、従来の社会構造が引き継がれてしまうのです。AIの使い方によっては、今の世の中にある偏見やバイアスが増幅されかねません。

事例2:日本IBMの「AI人事評価」は「ブラックボックス

日本IBMが人事評価と賃金決定にAIを導入しました。これに対して、同社の労働組合がAIの学習データや、評価者である上司にAIが表示するアウトプットの内容などの開示と説明を求めたところ、同社が拒否しました。労働組合は、不当な団交拒否と支配介入だとして、2020年に東京都労働委員会に救済を申し立てています。労働組合はAIによる不利益の可能性として次の4点をあげました。

- プライバシーの侵害 個人の業績や職務遂行能力以外の情報の収集や利用は、労働者のプライバシーを侵害する懸念がある。

- 公平性、差別の問題 会社の中で、優位性が高い立場にいる人に親和的な言動をとる人が高く評価され、逆の人は低く評価される懸念がある。

- ブラックボックス化 何が正しいかAIは判断できず、判断に至った過程を説明することができない。低評価を受けた従業員は、どのような理由で低評価になったのか分からないままでは、労働者の成長機会が失われる。

- 自動化バイアス(コンピューターによる自動的な判断を過信してしまう傾向) AIは人事評価を「サポート」するツールと位置付けるが、自動化バイアスが働き、マネジャーはAIに逆らえない可能性が高い。

(参考:https://www.bengo4.com/c_5/n_14490/)

これはAIによる賃金査定や人事評価をめぐる日本で初めての労使紛争です。ここで指摘している点は、企業が説明責任を果たしていないことです。AIが何を元に人事評価を行うのか、なぜ自分は高/低評価だったのか、そうしたことを従業員に説明できていないために係争になっています。

AIの課題

AIを評価に用いる際に最もネックとなることは「ブラックボックス化」です。評価の根拠がわからないため、もし、事例1のように誤った学習がされていてもそれに気付くことができない可能性があります。また、事例2のように評価の根拠を相手に説明することができなくなってしまいます。 特に「評価」の場面は、採用しかり、人事評価(昇進/昇格)しかり、相手の人生に大きく関わります。評価に納得がいかず説明を求めたのに、「AIがそう言ったから・・・」では、相手は受け入れられないでしょう。AIのメリットを生かすために

AIを評価に用いる際の懸念事項は見過ごせませんが、それでもAI導入による効率化は魅力的です。大前提として、AIは補助的なツールであり、その判断は絶対ではないという認識を持つ必要があります。実際に自分が被評価者を見て、判断することが大切です。それがAIの判断と異なっていた場合、AIの判断に納得がいかないのであれば自分の結論を優先させる、もしくは第三者に意見を仰ぎ、最終的な判断は「人間」が行うことが原則です。

内閣府の「人間中心のAI社会原則」(2019年3月)や総務省の「AI利活用原則(2019年8月)でも定められている通り、AIを利用する場合には意思決定とその結果に対する説明責任(アカウンタビリティ)があります。なぜ不採用になったのか、なぜ昇格したのか、それを説明できることが重要です。

AIには「忖度」もなければ「倫理観」もありません。あくまで確率で結果を出します。その判断をするためのデータにバイアスがないか、出された判断に納得のいく説明ができるかどうか、そうした部分は必ず人が確認をしなければなりません。

もっとも、最近では、AIのブラックボックス化を解消するために、過程や根拠を説明できるAIの研究も進められているので、将来的にはAIと相談しながら決定する時代が来るかもしれません。

おわりに

エントリーシート選考をAIで行う企業が増えている一方で、受検者側もAIを使ってエントリーシートを作成するようになってきています。受検者向けのサービスには、代わりにエントリーシートを書いてくれたり、添削してくれたりするAIも存在しています。 書くのもAI、評価するのもAIという、誰の何を何のために評価しているのかわからない時代になっているなと感じてしまうのは、私が世の中の変化についていけていないだけなのでしょうか。本質を見極める「評価」とは何だろうと日々考えてしまいます。

参考資料

山本 龍彦・大島 義則(2023).人事データ保護法入門 勁草書房

焦点:アマゾンがAI採用打ち切り、「女性差別」の欠陥露呈で

アマゾンの人材採用AIが「女性を差別した」理由を考えてみる

なぜ、アマゾンは「採用選考でAI利用」を辞めた?AIには推し量れない「人間ならではの事情」とは 【伊藤穰一】

IBM「AI人事評価」、元人事責任者も知らない全容 労使紛争、都労委で証人尋問

AI不当労働行為事件

無責任なAIの運用実態 都労委証人尋問報告 2024年6月27日に、恒例の採用シンポジウムをLIVE配信しました。実務も把握する採用マネジャーの方々が赤裸々に自社の取り組みをお話いただき、毎年ご好評いただいております。今年は、SMBC日興証券株式会社、住友商事株式会社、日本電気株式会社の3社をお招きし、自社の取り組みや今後の展望について率直に意見交換を行いました。配属先決め採用、ジョブ型採用、採用要件定義の見直しなど、旬の話題から採用担当者を悩ます永年の課題まで、充実した講演とディスカッションでした。

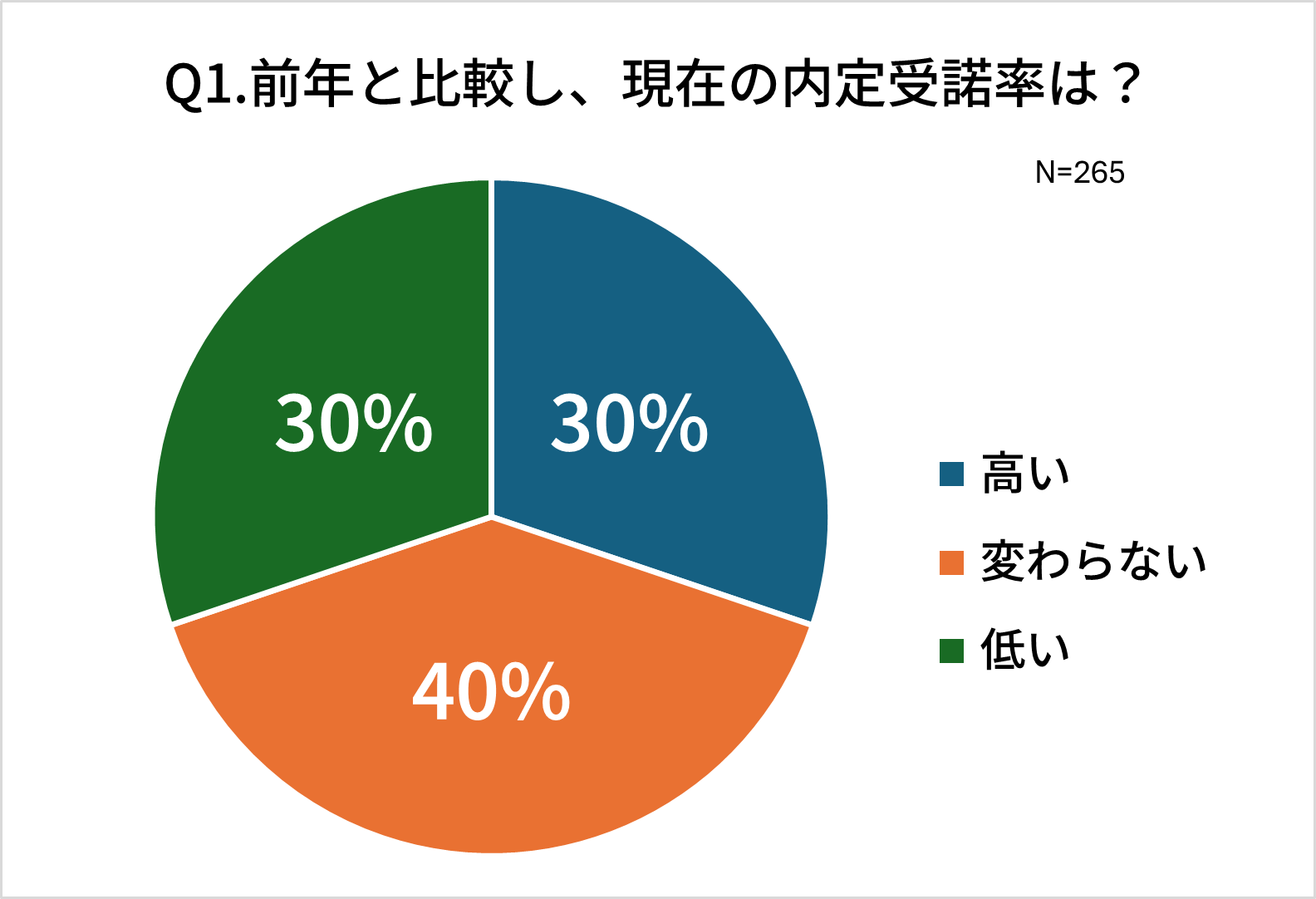

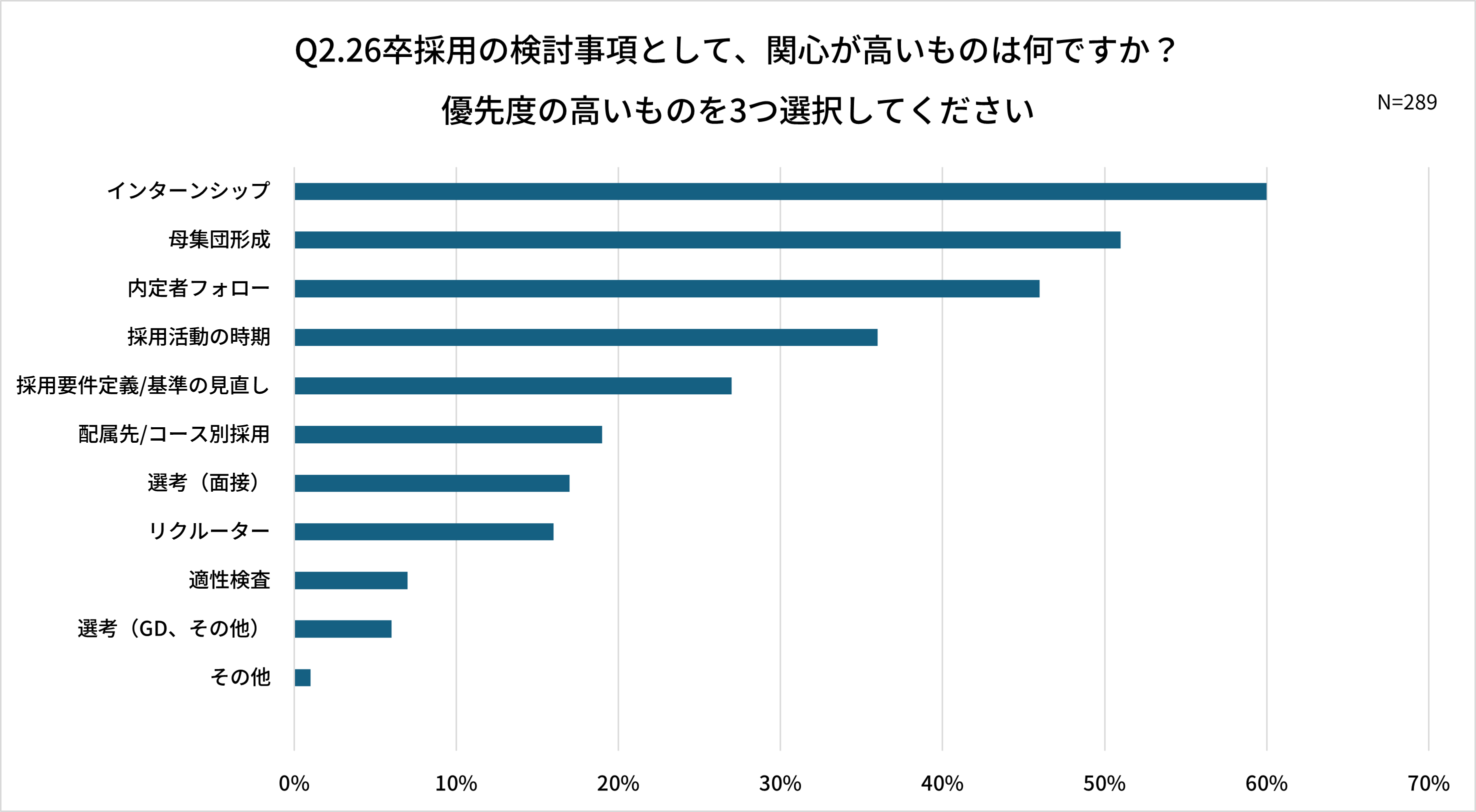

このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。