サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。 さて、本サイトではおよそ3年間、毎週人事やタレントマネジメントに関する様々なテーマをコラムで発信してきました。今年最も読まれたコラムトップ10を振り返ったところ、ご覧になっている人事担当者の皆さんの関心事が浮かび上がってきました。今年最も読まれたコラムトップ10

今年、最も読まれたコラムトップ10は以下の通りです。- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ゲーミフィケーションとゲームベースアセスメント(後編)

※後編はゲームベースアセスメントについて述べていました。 - マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」

- 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

- データ分析における主観性と客観性 ~シンプソンのパラドックスとデータ・インフォームド~

- 内定者への適性検査のフィードバック

- ハイポテンシャル人材にはどのような経験が必要か

なんとコラムトップ10のうち、半数がリーダー層に関わるテーマでした。

リーダーがカギを握る

過去数年のパンデミック、急速に発展するテクノロジー、グローバルな政情不安などを背景に、私たちを取り巻く世界はパラダイムシフトが起こりつつあります。ビジネスの世界でも組織は様々な未知の課題に直面しており、中心となって組織を動かすリーダー層はかつてないほど重要になっています。リーダーの役割の重要性を再認識する局面を迎え、人事・組織課題としてリーダー層の強化という潮流の一端がランキングに表れているのかもしれません。当社でも、新時代のリーダーシップをテーマにエンタープライズリーダーシップというモデルをご紹介しています。変化が加速する世界で、変化に対応する新たなリーダーがカギを握ることになるでしょう。

おわりに

日本エス・エイチ・エルは、2023年、今年TOBによりSHLグループの完全子会社となり、組織として大きな変化を迎えた1年でした。SHLグループの専門的かつ洞察に富む人事領域の知見を、皆様によりタイムリーに提供しお役に立ちたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 ピープルアナリティクスが注目され、人や組織をデータで把握しようとする動きは勢いを増すばかりです。以前から人事アセスメントは、人材採用や人材の把握において重要な役割を果たしており、様々なアセスメント手法が研究・開発されてきました。本コラムでは、質問紙法の検査、360度評価、アセスメントセンターという3つのアセスメント手法を比較して、目的によって適切なアセスメントを選ぶためのコツをお伝えします。

質問紙法の適性検査

質問紙法の検査は受検者が自己申告によって自分自身の特徴を評価する手法で、様々な特徴の測定が可能です。その中でもビジネス場面においては業績との関連が見られやすいパーソナリティ測定が最もポピュラーです。この手法の最大のメリットはコストパフォーマンスが高いことです。1名あたり数千円程度で実施でき、数十分の質問紙に本人が回答するだけで、かなり広範な情報が得られます。したがって、従業員全体の特徴を大規模に調査したい場合によく用いられます。

また本人が回答しているため、結果をフィードバックした時の納得感が高い点も質問紙法の特長です。近年では、キャリア開発を目的とした面談を導入する企業が増えており、面談前や最中に自己理解を促進する情報として測定結果を活用するケースも多くなっています。 本人の潜在的な強み・弱みや、経験したことがない職務に対する活躍可能性が予測できるというメリットもあります。

一方で、質問紙法の検査結果は単なる受検者の自己認識であるため、その結果だけで能力の高低を断定することはできません。したがって、幅広い集団から能力の高い候補者群をリストアップするためには活用できますが、その中で1人を選ぶ時には別のアセスメント手法を用いる必要があります。

360度評価

360度評価は、被評価者の周囲の人(上司、同僚、部下など)が被評価者の業務上の行動を評価する手法です。被評価者について様々な立場の人が評価する事により、一面的ではない評価結果が得られます。この手法は、大きく2つのメリットがあります。

まず実際の業務上の行動を観察できる人が評価した結果のため、本人に行動改善を促しやすいという点です。特に複雑な能力発揮が求められている経営層、マネージャー層の育成施策として、評価結果を活用するケースが多く見受けられます。

もう1点は、個人のバイアスを排除できる点です。上司が付ける行動評価(プロセス評価)を人事考課に取り入れている企業が、その評価の補正をするために活用するケースです。この場合、直属の上司評価のみでは浮き彫りにならなかった被評価者の能力開発課題を360度評価によって明らかにできます。

様々なメリットが感じられる360度評価手法ですが、実施にあたり検討しなければならない課題も多く存在します。

まず、現場の負担が増える点です。仮に1,000名の管理職を対象に行う事を想定し、平均10名の評価者を設定した場合を考えると1名当たりの評価時間が15分でも2,500時間必要です。当然、事前の説明や事後のフィードバックも必要ですので、全体としてかなりコストのかかる評価手法であると言えます。したがって、目的を明確にして、対象を絞って実施することが求められます。

次に360度評価プロジェクトの運営にはかなりの専門性が必要であるという点です。評価項目は実際の職務に関連したものでないとフィードバックしても効果は半減してしまいます。また評価項目が妥当であっても、質問項目が適切でないと適切に評価することはできません。簡単なアンケートのように見えますが、実施する際には緻密に設計しないと効果が半減するどころか、誤った評価結果を基に判断してしまう等のリスクがあります。

最後に、発揮が求められていない評価項目は評価できないという点です。360度評価は、あくまでも職場での行動を基に評価されるため、役割上求められていない能力については評価根拠が不明になり、評価ができないか主観的な評価結果になる可能性があります。まだ経験していない上位ポジションや職種における活躍予測を行う為のデータとしては、参考程度に留まるでしょう。

アセスメントセンター

アセスメントセンターはグループ討議やロールプレイ演習など複数のシミュレーション演習、面接、質問紙の検査、知的能力検査などを組み合わせて実施し、受検者の実際の行動証拠を収集し、専門の訓練を受けたアセッサーが客観的に評価する手法です。職務経験の有無に関わらず評価したい能力の行動証拠を収集できる点がアセスメントセンター最大の利点です。また受検者全員に対して同一の条件で演習を実施するため、公平性が担保されています。これらの特徴からアセスメントセンターは経営人材や管理職などの選抜によく用いられます。また、これらの人材の能力開発でも活用されます。

一方で複数の演習を実施し、多面的に行動証拠を収集するため、1名当たり少なくとも半日から2日程度の時間がかかります。また多くの人手と時間をかけて行うアセスメントセンターは1名あたりの実施費用が数十万円になります。この点からも、幅広い層に実施する手法ではなく、組織戦略上の重要ポジションに絞って実施することが一般的です。

おわりに

前述の通り、それぞれのアセスメント手法はそれぞれの特徴があり、目的や対象者、評価基準に応じた使い分けが必要です。本日ご紹介したアセスメント手法についてご関心がある方は無料のダウンロード資料をご覧ください。 経済のグローバル化やDX、コンプライアンス強化などの事業環境の変化に加えて、働き方改革やダイバーシティへの対応など、管理職の業務はますます高度化・複雑化しています。管理職への役割期待が変化するとともに、管理職に必要な能力も変化しているといえるでしょう。 今回のコラムでは、管理職登用に利用できるアセスメントツールについてご紹介致します。

管理職コンピテンシーの発揮可能性を予測する「万華鏡30」

「万華鏡30」は30項目のパーソナリティ因子を測定し、職務を遂行する上で求められるマネジメントコンピテンシーのポテンシャルを予測するアセスメントツールです。管理職としての潜在的な強み・弱みを確認することはもちろん、管理職の役割に求められる行動と万華鏡30の結果のギャップについて面接で確認することで、登用後のリスクヘッジを行うことも可能です。

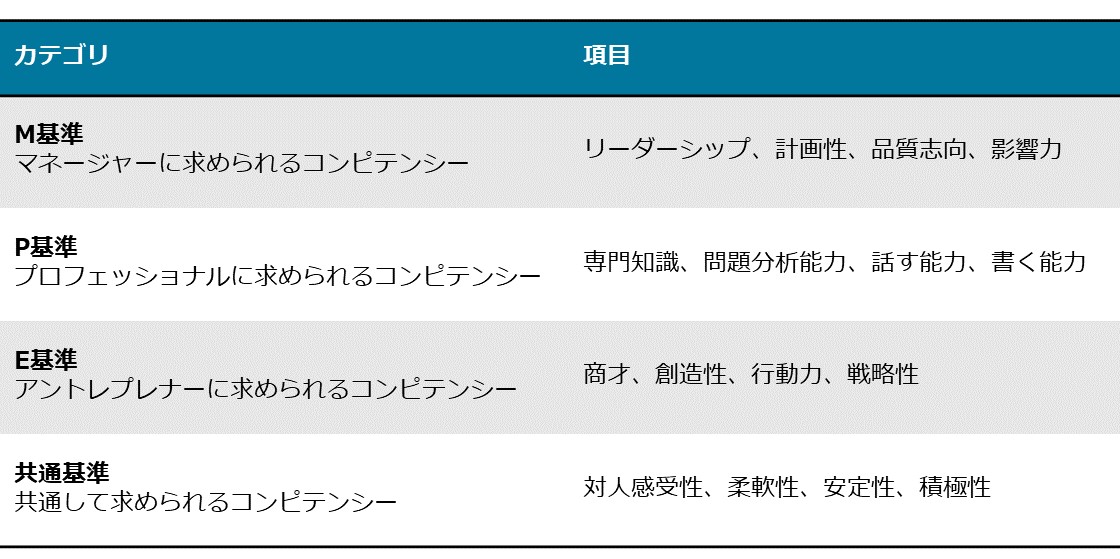

以下2種類のコンピテンシーモデル(IMC、PMC)の各項目得点を算出します。

IMC(Inventory of Management Competencies)

4カテゴリ16項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。マネジメント職タイプを判断する際に用いられます。

PMC(Perspectives on Management Competencies)

6領域36項目からなるマネジメントコンピテンシーモデルです。個人の特徴を詳細に把握する際に用いられます。

管理職に求められる判断力を測定する「羅針盤」

マネジメント場面における状況判断能力を測定するオンラインアセスメントツールです。管理職は職場の状況に応じて頻繁に決定を下さなければなりません。先例のないことや行動手順の決まってないことも数多くあります。 受検者には、難しい判断が迫られる16個の職務状況について合計100個の問題対処案が提示され、それぞれの問題対処案の適切度を評価してもらいます。実際のマネジメント場面を模した状況判断シミュレーションから、管理職に必要な判断力と、判断力を行使する際によく用いるマネジメント・スタイルを測定します。

・判断力

野心的で楽観的な判断をする一方で、慎重に現実を見極めることを忘れない、状況判断能力を測定します。

・マネジメント・スタイル

6つのマネジメント・スタイル項目の得点を算出します。各項目の得点は対になるマネジメント・スタイルのどちらの傾向が強いかを表します。

・迅速な決断 対 関係重視

・実務管理 対 イメージ形成

・意欲形成 対 事実認識

・変化志向 対 達成執着

・市場感覚 対 安定堅実

・問題分析 対 体力気力

仕事や役割によって求められるマネジメント・スタイルは異なるため、自社の管理職に求められるスタイルと照らし合わせて、管理職としての適性を確認します。

管理職の業務遂行能力を測定する「決裁箱」

管理職としての業務遂行能力を測定する、イントレイ演習形式のマークシートテストです。受検者には架空の会社のマネージャーの役割が与えられ、手紙・メモ・会社情報などを含む 「資料ファイル(=未決箱)」を短時間で読み込み、判断・決裁をしていきます。複雑な業務シミュレーションを通して、仕事場面に即した情報処理能力と問題分析能力を測定します。

知識や経験の有無ではなく、「自分の頭で情報を消化し、推理、推論して問題を解決する能力」を測定しています。

最後に

管理職を取り巻く環境の変化をふまえて、これからの管理職に必要な能力要件をあらためて定義し、その要件にあわせたアセスメントの実施をご検討いただくきっかけになれば幸いです。ご興味のある方は、こちらから資料をご請求ください。 次世代リーダーの育成は企業にとって最も重要であり最も悩ましい人事課題の一つです。理想の次世代リーダー像とはどのようなものでしょうか。この人事課題に取り組む足がかりとして、企業内にいる現リーダーの研究を本コラムにてご紹介します。

本研究では、2010~2020年に当社が受領・収集したパーソナリティ検査OPQのデータの一部(計106社58,321人)を利用しました。それらを役職レベル別に「経営層(1,071人)」「上・中級管理職(9,807人)」「その他役職あり(11,444人)」「役職なし(35,999人)」に分類し、研究を進めました。

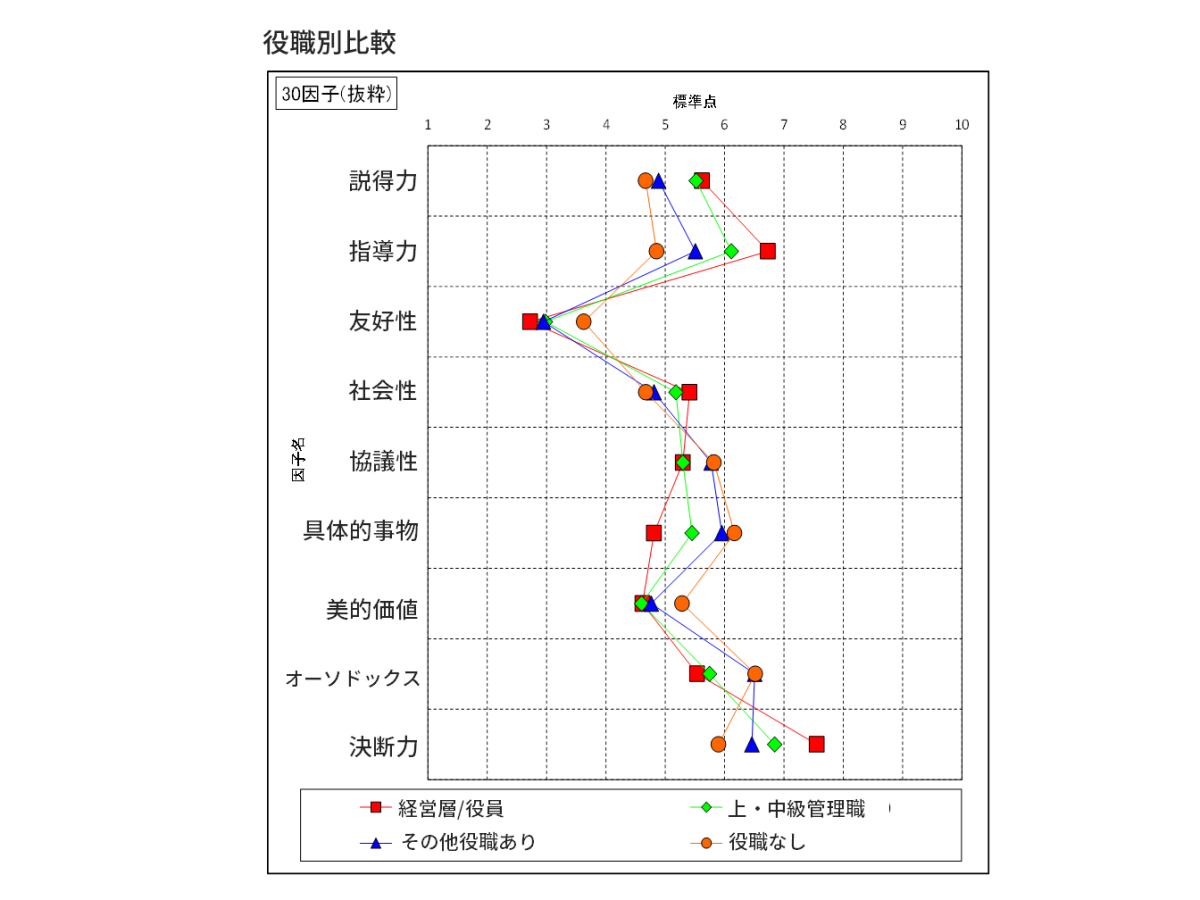

OPQ30因子を用いた役職レベル間比較

パーソナリティ検査OPQが測定する30項目のパーソナリティ因子得点ごとに「役職なし」グループと「経営層」グループを比較し、同時に「役職なし」グループと「上・中級管理職」グループを比較しました。すると両方の比較に共通する各グループの違いが複数見られました。それらの違いは以下の通りです。<経営層グループと上・中級管理職グループが高い因子、特徴>

・説得力…相手を説得し、考えを変えさせる

・指導力…他人を統率し、責任を持つ

・社会性…フォーマルな場でのふるまいが得意

・決断力…リスクを受け入れ、素早く決断を下す

<経営層グループと上・中級管理職グループが低い因子、特徴>

・友好性…孤立を恐れず、1人でも仕事を進める

・協議性…周囲の意見に左右されない

・具体的事物…細かい実務は人に任せる

・美的価値…芸術よりは実際的なものに関心が高い

・オーソドックス…既存の方法や考えに固執しない

これらの結果はマネジメントに必要な行動傾向として感覚的に納得しやすく、「部下を率いる」「全体の方針を決める」といったリーダーの役割行動と関係が深い因子です。

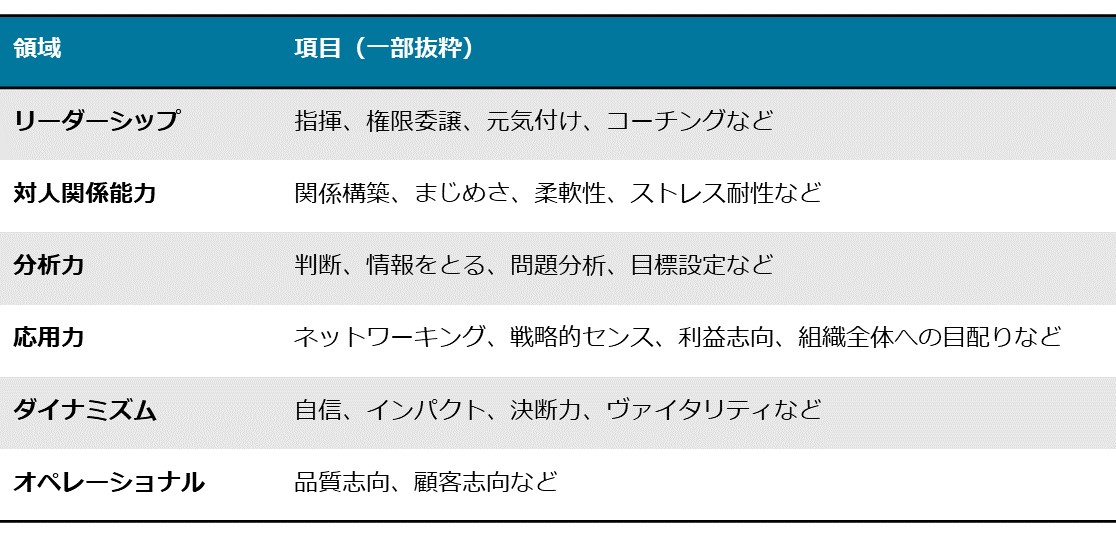

OPQを用いたクラスター分析

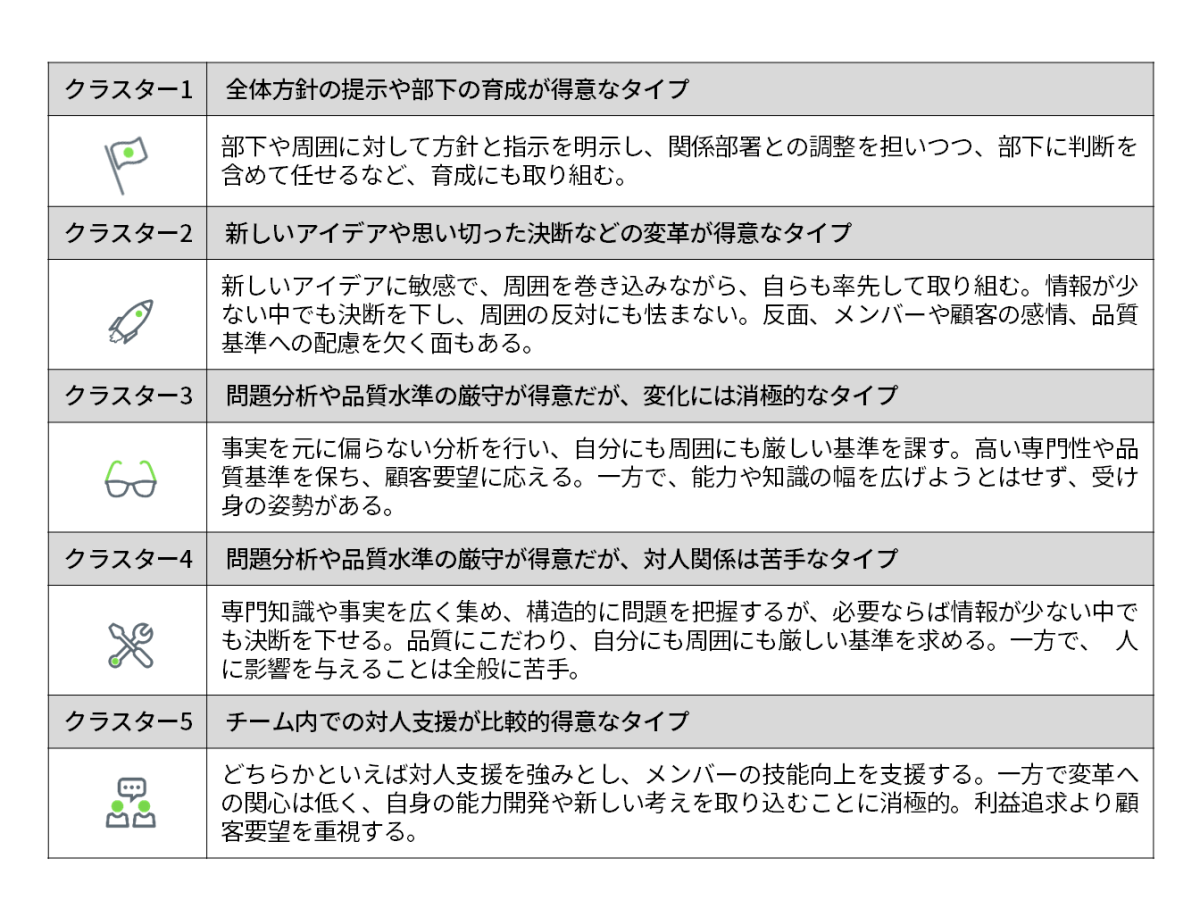

役職レベル間比較において一般的なリーダー/マネジメントとの関係が深いパーソナリティ因子が見出されました。さらにコンティンジェンシー理論(F・フィドラー; 1964)を始めとした多くの論で指摘されている複数のリーダータイプを見出すため、OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度を用いてクラスター分析を行いました。この分析の目的は複数のリーダータイプを見出すことですので、「役職なし」グループを分析対象から外し、その他3グループを分析対象としました。

OPQから算出される36項目のコンピテンシー尺度はPMCという名称のコンピテンシーモデルで、OPQの結果報告書「万華鏡30」に搭載されています。リーダー/マネジメントに求められるコンピテンシーモデルです。

このクラスター分析により「特徴的なコンピテンシーの組み合わせによるタイプ像」を複数定義しました。今回の研究データから得られたクラスター(=リーダーのタイプ)は以下の通りです。

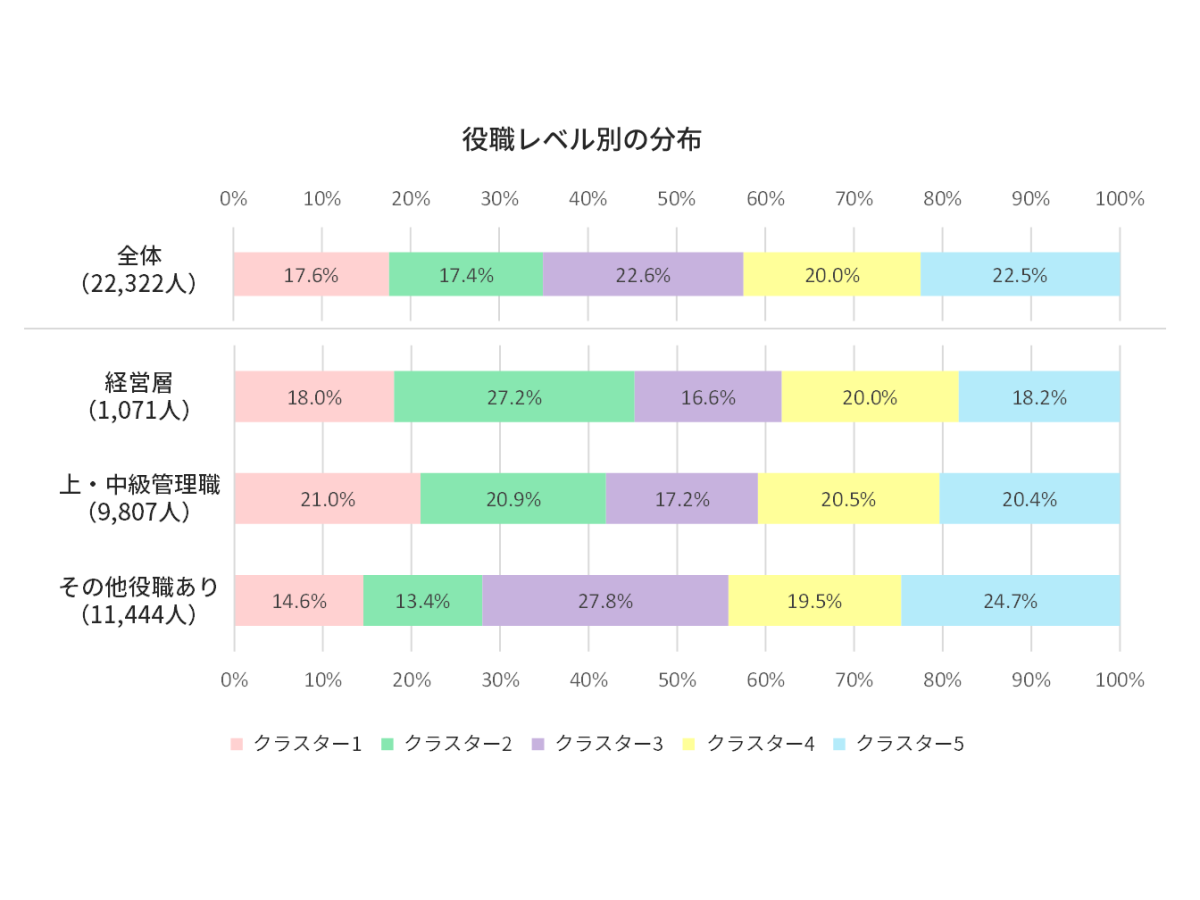

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。

各クラスターの出現率を役職レベル別に集計したところ、分布の違いが若干見られました。「経営層」では決断や変革に強みを持つクラスター2が多く、「上・中級管理職」は各クラスターが概ね均等に分布しており、「その他役職あり」では品質に厳しいクラスター3が多くいます。こうした違いは、役職レベルにより必要なコンピテンシーが異なることの表出である可能性があります。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

日本企業の人事担当者に自社のタレントマネジメントの取り組みについてたずねると、十中八九「次世代リーダーの選抜育成」の話になります。

貴社役職者の特徴はいずれのタイプに近いでしょうか?既に役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでしたら、分析されることをお薦めします。役職者のパーソナリティ検査データをお持ちでないなら、パーソナリティ検査OPQ「万華鏡30」でパーソナリティとコンピテンシーポテンシャルのデータを取得できます。

本研究が皆様の次世代リーダー育成プログラムを改善する上で少しでもお役に立てたら幸いです。

日本企業の人事担当者に自社のタレントマネジメントの取り組みについてたずねると、十中八九「次世代リーダーの選抜育成」の話になります。タレントマネジメントの定義として最も知られている米国ATD(Association for Talent Development)のタレントマネジメント構成要素では、採用、能力開発、定着、後継者計画、組織開発、キャリア計画、パフォーマンス管理、アセスメントの8つが示されていますが、日本の人事担当者がタレントマネジメントを語る時に採用やパフォーマンス管理、離職防止(定着)を話題にすることはあまりありません。

これはタレントマネジメントの定義に対する認識の違いに起因するのではなく、発生している問題の重要性に対する認識の違いに起因しています。

メンバーシップ型雇用とタレントマネジメント

採用、パフォーマンス管理、離職防止は日本企業にとって重要ではない、と申し上げるつもりは毛頭ありません。そもそも日本企業と一括りにすること自体が乱暴な行為ですし、重要度は会社によって異なります。ここで申し上げたいのは、日本で一般的なメンバーシップ型雇用の会社にとって、これらのタレントマネジメント課題がどのように見えるのかについてです。メンバーシップ型企業の採用は新卒採用中心です。年功序列の会社、職能資格制度や成果主義評価制度を年功的に運用している会社にとって新規学卒者採用は低賃金で大きな伸びしろのある人材を一度に大勢獲得する絶好の機会です。人材の流動性が低い日本においては、中途採用で優秀な人を採用したくても、労働市場にお目当ての人が少なく、出てきたとしても報酬が高すぎで採用しづらいという事情もあります。多くの人事担当者は自社の新卒採用を問題はあるが最善のやり方と考えています。

対するジョブ型雇用システムの企業の採用は欠員補充の経験者採用が中心です。新卒採用のように一定期間に大勢の応募者を募り、選考するわけにはいきませんので、常に候補者と個別のコミュニケーションをとり続けます。SNSを活用した採用が活性化しているのは個別対応に適した方法だからです。

メンバーシップ型企業にとってのパフォーマンス管理は育成の一環です。社員が目標達成できるようにマネジャーが様々な環境整備や支援、指導を行います。この時、人事は社員本人を見るのではなく、マネジャーの指導力・コーチング力に注目します。その社員が目標達成できることより、どんな社員が来ても目標達成に導くことができるマネジャーの育成を重視しているからです。

ジョブ型企業にとってもパフォーマンス管理は重要です。業績によっては解雇の可能性があるからです。文字通り社員のパフォーマンス向上のための取り組みであり、マネジャーの育成力を議論の対象にはしません。

次は離職防止についてです。メンバーシップ型企業が社員に提供する価値は定期昇給と雇用保障です。雇用契約自体が離職防止をねらっていますので、改めて離職防止策を打つまでもありません。特定の事象が原因の一時的な退職や一定の経験年数を越えた際の退職の増加が発生するかもしれませんが、大勢に影響はありません。一方、ジョブ型の社会では社員が自らの処遇を高めるために転職するのは普通のことです。したがって企業は優秀社員を引き留めるための離職防止施策が不可欠です。

日本企業のタレントマネジメントはどうして次世代リーダーの選抜育成なのか

メンバーシップ型雇用システムの特徴である新卒採用、終身雇用、内部教育、内部昇進、ジョブローテションは全て自社内で活躍するゼネラリストを育成するための仕組みです。多くの日本企業は自社に最適化された経営幹部を選び育成するための仕組みを持っており、長く運用してきた実績があります。ゼネラリスト育成においてはメンバーシップ型企業に一日の長がありそうです。しかしながら、近年の大きな経営環境の変化のなかで、従来のゼネラリスト育成ではVUCA時代をリードする経営リーダーを作ることはできないという危機感をグローバル企業は持ち始めました。この20年間の日本企業の国際的な存在感の低下を見れば当然の危機意識です。そこで、タレントマネジメントの導入が検討されました。

タレントマネジメント施策の一つである次世代リーダー発掘育成(ハイポテンシャル人材プログラム)も、従来型のゼネラリスト育成と同じプロセスをたどります。そのプロセスとは、ポテンシャルによる候補者の選抜、経営者としての教育、リーダー経験を通じた育成、指導者による薫陶です。同じプロセスなので従来型を応用して、新しいリーダー選抜育成システムを構築することが可能です。具体的な改善点は、選抜基準の明確化、選抜方法の改善、客観アセスメントの導入、アセッサーの強化、意思決定機関の創設、メンターの選定、キーポジションの設定、キーポジションにおける成果定義、経験期間の設定等です。これらの改善により、勘と経験だけではない科学的手法を用いたリーダー育成が可能になります。

多くの日本企業にとって、次世代リーダーの選抜育成システムを改善することは、業績に最も大きな影響を与える実行可能なタレントマネジメント施策なのです。

先日のコラム「今求められる変革型リーダー」で、変革型リーダーについて定義やコンピテンシーをご紹介いたしました。今回は、この困難な時代に変革を起こすリーダーになるためのヒントをご紹介します。

困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ

現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。

- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする

- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す

- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する

- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する

- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する

- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する

- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること

- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること

- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること

困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる

アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。

変革型リーダーになるための3つの方法

これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。

- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!

- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。

新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。

※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。