OPQを面接で活用する

OPQは採用面接で使われるアセスメントです。一般的には応募者書類として履歴書、職務経歴書と一緒に面接官に配布され、これら情報を踏まえて面接官は面接を行います。履歴書や職務経歴書は誰にでも読むことができるものですが、OPQは各尺度の意味、得点の出現率、因子の組み合わせによる解釈、信頼性などについての知識が全くない人には、理解するのに時間がかかってしまいます。採用担当の方は、必ず新任の面接官に対してOPQの読み方を事前に説明してください。面接官は、OPQ結果を面接前に読み込み得点結果を解釈し、質問を準備します。このプロセスを経ることで面接官は応募者の特徴について仮説を持つことができ、面接の場では深い対話が可能となり、応募者の本質に迫る情報を多く得ることができます。 OPQを面接で活用することは、事前にOPQをしっかりと読み込むということなのです。

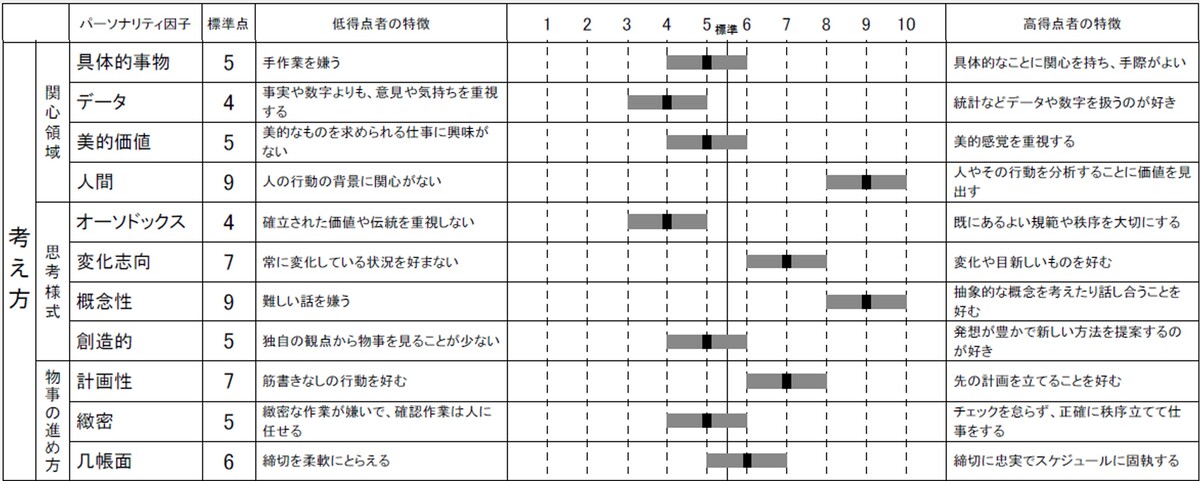

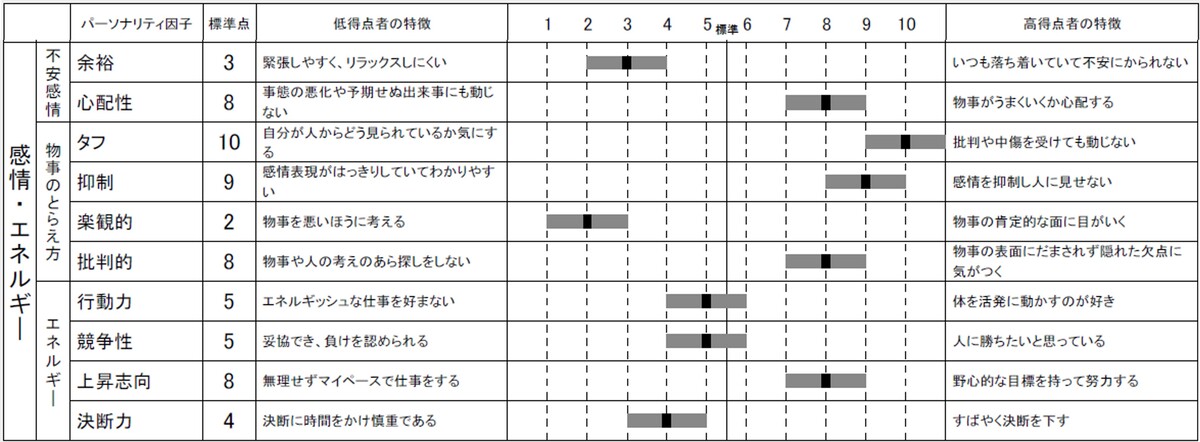

では2名のOPQプロファイルを例に結果の解釈と質問の準備をやってみます。

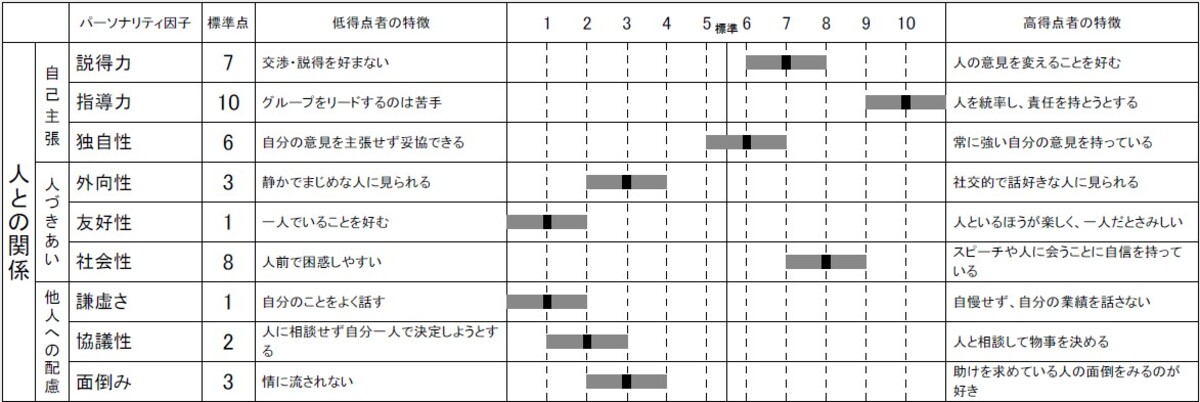

ケース1

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 強いリーダーシップをもっている。自己主張が強く独裁的な面がある。 | 指導力10 社会性8 謙虚さ1 | リーダーとなった経験を聞かせてください。あなたがリーダーになったことで組織はどのように良くなりましたか? |

| 内向的、共感性が弱い。チームワークが苦手。孤独を好む。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

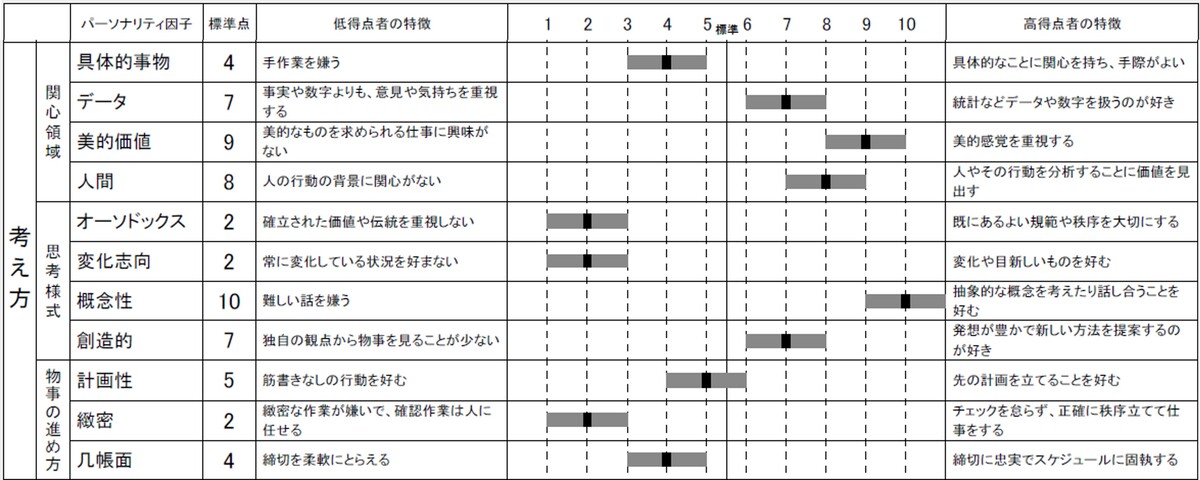

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| データや数字に強く、論理的思考を好む。 人の行動を分析的に捉えるが、気持ちに寄り添うことは苦手。 | データ7 人間8 概念性10 | 当社の業界における位置づけをどのように捉えているか教えてください。当社の強みと弱みをどのようにとらえていますか? |

| 改革を好む。既存のものを破壊したいと考える。 | オーソドックス2 創造的7 | あなたが発案した実行した組織での改革案があれば教えてください。どうしてその改革を実行しようと考えましたか? |

| 安定志向で変化を好まない。同じことを継続できる。 | 変化志向2 | 変えることなく、続けていることはありますか?なぜ続けているのですか? |

| 緻密でない。細かい作業でのミスがおこるかもしれない。 | 緻密2 | 緻密な作業は好きですか?自分のチェック能力を自己評価してください。その理由も教えてください。 |

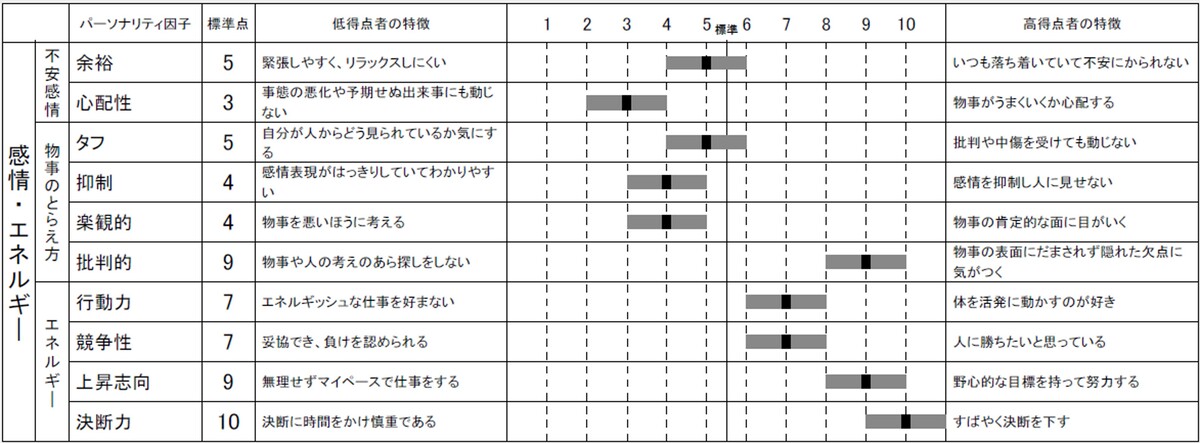

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 心配しない。仕事に対して責任感を発揮しない。 | 心配性3 | 自分にとって責任重大な任務や課題が与えられた時のことについて教えてください。どのようなものが与えられましたか?その時にどのように感じましたか?その後どのような行動をとりましたか?それはなぜですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的9 | 当社の最大の問題点を指摘してください。その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。目的を達成するためならどんな手段もいとわない。 | 行動力7 競争性7 上昇志向9 | 何がなんでも仕事をやり遂げようと思い、努力した経験を話してください。なぜそう思ったのですか?どのように行動しましたか?結果はどうなりましたか? |

| 決断力がある。意思決定がはやい。 | 決断力10 | 決断は早いほうですか、慎重なほうですか?どうしてそう考えるのですか?決断が速いこと(遅いこと)がわかるエピソードを話してください。 |

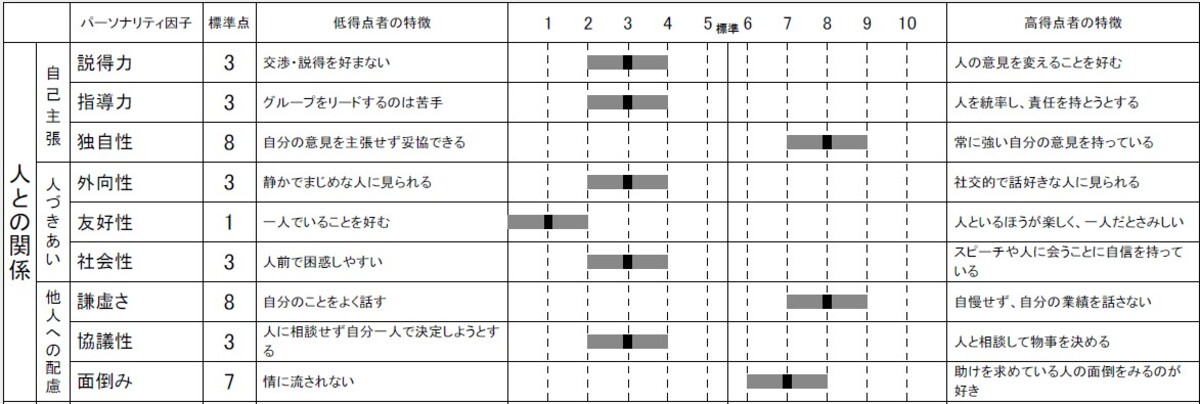

ケース2

人との関係について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 自己主張せず、チームではメンバーとしてリーダーに従う。 自分の意見をあまり表明しない。 | 説得力3 指導力3 社会性3 謙虚さ8 | あなたのチーム経験について教えてください。チームではいつもどのような役割を担っていますか?その役割でどのようにチームに貢献しましたか?なぜその役割を担ったのですか? |

| 自分自身の強い意見を持っている | 独自性8 | こだわりは強い方ですか。どんなこだわりを持っていますか?その考えを周囲に理解してもらいたいですか? |

| 内向的で孤独を好む。人と一緒に行動することを好まず、チームワークが苦手。 | 外向性3 友好性1 社会性3 協議性3 | メンバーの一員としてチームに貢献した経験を教えてください。あなたの利益よりもチームの利益を優先したことはありますか? |

| 人の内面に興味を持っている。行動を観察し動機を知りたいと考える。人に共感を示す。 | 外向性3 友好性2 面倒み3 | チーム内でのもめ事を解決したことはありますか?どのような問題が起こっていましたか?どのように解決しましたか? |

考え方について

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 論理的思考を好む。人の行動を分析的に捉える。 やや変化を好む傾向がみられる。 | 人間9 概念性9 オーソドックス4 変化志向7 | 人の反応を予測できたことによって何かにうまく対処できた経験はありますか?どのような場面でしたか?なぜその人の反応を予測できたのですか?その時意識していたことは何ですか? 新しいやり方を導入したり、今までのやり方を変えたりすることは好きですか? 具体的に行ったことを教えてください。何を変えましたか?どのように変えましたか?その結果、何が改善されましたか? |

感情・エネルギーについて

| 解釈 (以下の特徴を持つ可能性がある) | 関連因子 | 質問 |

|---|---|---|

| 緊張しやすく、仕事や責任が与えられるとうまくいくかどうかを心配する。最悪の事態を想定している。 | 余裕3 心配性8 楽観的2 | 最近強い不安を感じたときのことを話してください。その原因は何でしたか。どのように対処しましたか?不安をうまく解消できましたか? |

| 周囲から批判されても動じない強い心を持っている。感情が安定している。 | タフ10 抑制9 | 不安感情を持ちやすい面がある一方で、周囲からの批判や反対意見があっても動じないというタフな一面があります。どのような時には精神的な強さを発揮するのですか?一方で不安になりがちな時はどんな時ですか? |

| 批判力がある。ものごとの本質をとらえる。 | 批判的8 | 今、最も大きな問題として捉えていることは何ですか?その問題の原因は何ですか?その問題はどのようにすれば解決できると思いますか? |

| 目標達成意欲が強い。 | 上昇志向9 | 最も大きな目標に挑戦した経験を教えてください。どんな目標に挑戦しましたか?それは達成できましたか?達成のためにどのような努力をしましたか?どのように失敗を乗り越えましたか? |

おわりに

2名のOPQプロファイルを例に尺度の解釈とそれらを確認する質問の作成を行いました。得点だけではイメージしづらかった人物像がとてもわかりやすくなり、応募者に対する興味が持てるようになったのではないかと思います。 OPQを面接で活用する際にはぜひ事前の結果読み込みをやってみてください。 OPQの解釈について詳しく知りたい方は、「OPQ解釈コース オンデマンド(無料)」をご視聴ください。

はじめに

「当社の志望動機を教えてください」。採用面接では当たり前のように投げかけられる質問の一つです。あまたある企業の中から自社を選択して応募した理由は、純粋に面接官の気になるところでしょう。一方で、「面接 志望動機」とインターネットで検索すると対策があふれています。果たして面接で志望動機を聞く意義とは何でしょうか?今回はこの素朴な疑問について探索したいと思います。

対策できる「志望動機」の回答で評価を行うのは難しい

試しに、ChatGPTに「人事アセスメント会社の面接で志望動機を言うとしたらどんな内容がよいか」と聞いてみると、志望動機の構成例とその例文を出してくれました。①業界や会社への関心を伝える、②具体的なサービスや理念に触れる、③自分のスキルや経験が活かせる点をアピール・・・など5つの構成ポイントを一瞬にして教えてくれました。さらに、これらの要点をふまえて実際の例文を200字程度にまとめて出してくれます。応募者がこのような形で準備・理論武装した上で回答する「志望動機」を元に、なんらかの客観的な評価を行うことは難しいです。簡便に対策が可能であるため、「志望動機」の回答内容はばらつきづらく、志望意欲の強弱を見極めることは困難です。また、納得感のある回答で合理性を推し量ることも事前対策のために難しいです。

1つ目は、意欲形成を行う質問として有用です。志望動機から価値観を掘り下げていく中で、応募者の価値基準が見えてきます。価値基準に合致する自社の特徴を伝えることで、応募者の意欲を高めることが可能です。

2つ目は、緊張をほぐすための質問として機能します。準備していることを準備したとおりにやってもらうことは、面接という緊張感のある場面でできるアイスブレイクの一つです。応募者の「想定内の質問」をまずは投げかけることで、よりリラックスした面接の雰囲気を醸成します。

「志望動機」を主観評価する場合に気を付けること

それでも、「志望動機」で評価を行いたい、行えると考える面接官もいらっしゃるかもしれません。主観的な評価はどんなことに対しても可能ですので、主観評価を前提にすれば志望動機も評価できます。その上で、組織の採用選考を前提に以下の点には注意が必要です。

面接官は組織を代表して評価を行う選考官です。自分個人がその価値観や合理性に納得できるかは二の次で、あくまでも「組織の価値基準」に合うかどうかを判断すべきです。難しいですが、組織を代表した「主観評価」であることを肝に銘じて評価する必要があります。また、オンライン面接を実施する場合は、熱意が伝わりづらいという研究があります。熱意や入社意欲が低いと感じる場合でも、対面で会ってみるとまた異なる印象を持つ可能性がある点は注意が必要です。

おわりに

面接において、あまり意味をなさない質問は一部存在します(例えば、言質を取る質問など)。しかし、面接官が投げかける質問の多くは、質問それ自体よりも、その後の掘り下げ方によって多分に良し悪しが決まります。面接に一発必中のキラー質問はありません。よい面接とは、あくまでも、対話によって相手のスキルやポテンシャル、考え方などを掘り下げて応募者自身を理解することに尽きます。本コラムが人事ご担当者や面接官の参考になれば幸いです。

コンピテンシーとは、職務で成果を上げるために必要な行動特性を指します。営業職なら高い売上予算を達成するための「ヴァイタリティ」、研究職であれば、事象や問題を構造的に分析して論理的な結論を導く「問題解決力」などが該当します。コンピテンシー面接とは、確認するコンピテンシー、質問、判別指標をあらかじめ決めておき、それらに沿って評価を行う面接手法です。しかし、コンピテンシーによっては面接で評価しにくいものもあるため、別の選考手法で補完、または代替したほうが望ましい場合もあります。

そこで本コラムでは、当社が定義する「様々な職務の遂行において一般的に必要とされる9つのコンピテンシー」を例にとり、面接での評価のしやすさ・しにくさを紹介します。

評価しやすいコンピテンシー

面接で評価しやすいコンピテンシーは以下の4項目です。

「ヴァイタリティ」は高い目標に挑戦し、困難を乗り越えて課題をやり遂げるエネルギーに関連する項目です。過去の成果・実績から評価しやすく、多くの企業で評価対象になりやすい項目の1つです。しかし、「静かに淡々と話すが、実はエネルギーが高い」、「好きなことのみにエネルギーを発揮できる」という候補者もいるため、態度や話し方だけ、高い成果を上げたことだけ、に注目してしまうと判断を誤る可能性があります。そのため、話の内容の具体性に注目して目標の高さや取り組んだ期間、成果をよく確認し、本人の価値観、動機、興味関心に注目して取り組んだ理由や意欲的になれた・なれなかった場面を確認し、「ヴァイタリティ」を発揮できる環境が自社にあるか検討してください。- ヴァイタリティ(困難な目標をやり遂げるのに必要な体力・気力がある)

- 人あたり(人に対してよい印象を与え、思いやりと節度を持った態度がとれる)

- チームワーク(チーム全体の目標に向かって、協力・協調ができる)

- 状況適応力(状況に合わせて行動する。自分の行動を客観的に眺められる)

「人あたり」と「チームワーク」はいずれもメンバーの一員としてチームに貢献した経験を詳しく掘り下げることで確認していきます。「人あたり」は相手を思いやる行動を指し、話し方や言葉の使い方から評価します。「チームワーク」は自分よりチームの成功を優先し、メンバーと協調して課題解決にあたる行動を指し、他者と協力して何かを成し遂げた経験から評価します。どちらも面接で評価しやすいコンピテンシーですが、グループ討議などのグループ型演習を実施すると、より明確に評価することができます。

「状況適応力」は相手や状況に応じて、自分の考えや行動を柔軟に変化させることができるかを示すコンピテンシーです。これまで経験した最も大きな変化や、海外生活や留学など今までと全く違う環境に身を置いた経験などを尋ね、その時の対応を詳しく確認していきます。面接以外の手法では、その場で候補者に特定の役割や設定を与えて課題に取り組んでもらうシミュレーション演習によっても評価することができます。

評価できるが注意が必要なコンピテンシー

面接で評価できるが注意が必要なコンピテンシーは以下の4項目です。- 創造的思考力(斬新で創造力豊かなアイデアを思いつく)

- 問題解決力(問題を構造的に捉え、合理的な手順で適切な推論を行う)

- プレッシャーへの耐力(緊張の強い場面でも冷静で、自分を見失わない)

- 統率力(周囲の動きに注意を払い、先頭に立ってチームをまとめる)

「問題解決力」は様々な観点から情報を収集し、問題を分析して適切な結論を導くためのコンピテンシーです。過去の実績以外に話し方からもある程度評価できますが、中程度以上のレベルの候補者は「中程度」か「高い」かの判別が難しいので評価者間のばらつきが大きくなります。また、事前に想定問答で練習してから面接に臨んでいる候補者の場合、受け答えがスムーズで納得感のある回答が多くなるため、候補者本来の問題解決力を評価しにくくなります。そのため、知的能力テストや、多くの資料を読み込んだ上で課題に対する結論や理由を記述、あるいは発表させるイントレイ演習やプレゼンテーション演習といった選考手法も実施できると、より評価精度を高めることができます。

「プレッシャーへの耐力」はプレッシャーを過度に強く受け止めず、冷静に対処するためのコンピテンシーです。強いプレッシャーがかかった経験を尋ねてその時の対応を詳しく確認する、あるいは意表をついた質問を投げかけて想定外の場面での行動を観察するなどして確認していきます。ただ、面接では「プレッシャーへの耐力」が低い人は分かるものの、高い(強い)人の見極めは困難です。過去の経験の確認では、当時をある程度冷静に振り返れるようになっていることと、意表を突いた質問1つ2つの反応を見るだけでは「高い(強い)」とまで判断することは難しいためです。そのため、たとえば候補者の質問に対して面接官が様々な反応を示す「逆面接」演習のように、先の展開が予想しにくく、その場で相手との当意即妙なやり取りが一定時間求められる演習のほうが適しています。

「統率力」はリーダーシップに関わる項目であり面接で評価できますが、学生を対象とする新卒採用の場合は注意が必要なコンピテンシーです。企業における「統率力」とは、様々な年齢、立場、価値観の人々をまとめることを指しますが、学生からはゼミやサークルなど「自分自身に近い存在の集団」をまとめたエピソードが挙がりやすく、その中で発揮した「統率力」が社内でも発揮できるとは限りません。そのため、できるだけ幅広い年齢、経験、考え、文化を持った人たちをまとめた経験を確認してください。

評価しにくいコンピテンシー

面接で評価しにくいコンピテンシーは以下の通りです。

「オーガナイズ能力」は無理と無駄のない計画を立て、適切に進捗管理を行う能力に関連する項目です。面接では自ら計画を立てて物事に取り組んだ経験や、集団の中で手配や段取りを付ける役割を担った経験を尋ねて確認しますが、計画や進捗管理が適切だったかどうかは「失敗」という結果にならない限り判断が難しいため、面接だけでは評価しにくいコンピテンシーです。面接よりも、課題に対処する優先順位を決めたり、対処するための行動計画を立てたりするイントレイ演習のほうが評価に向いています。- オーガナイズ能力(緻密で慎重で計画的である)です。

ここまで、面接で評価しやすい・しにくいコンピテンシーについて紹介してきました。面接は、質問の仕方や内容を変えることで候補者の様々な能力を評価できる汎用性の高い選考手法です。また、よく構造化された面接は高い妥当性を持つことが研究でも明らかになっています(Smith & Robertson, 2001)。しかし、面接は万能ではありません。面接選考の特徴や限界を理解した上で、場合によっては別の選考手法に切り替えることで、より適切に候補者を評価することができるようになるでしょう。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 エントリーシートや面接など、採用プロセスでは人が人を評価する場面が多々あります。人が人を評価する時、評価者の認知に様々なバイアスがかかります。同じ場にいて同じ応募者を評価していても、評価者が異なれば受ける印象も異なります。その印象が合否に影響を与えると、評価者によって結果が大きく変わってしまう可能性があります。

評価者による評価のブレを大きな課題と見なしている企業の中には、機械的なAI評価などを導入している例もあるでしょう。では、人が人を評価しつつ、評価のブレを減らす方法はないのでしょうか?

今回は人が評価をするにあたり、印象評価を回避する方法についてご紹介します。

印象は言葉ひとつで大きく変わる

印象形成という概念を定義したアッシュ(Asch,S.E)は、人の特徴を示す単語のみを複数提示した時、人物イメージがどのように形成されるのかを実験しました。片方の実験参加者群には

「知的な・器用な・勤勉な・温かい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて、このような特徴を持つ人に対する全体的な印象を聞きました。

もう片方の群には

「知的な・器用な・勤勉な・冷たい・断固とした・実際的な・用心深い」

という7つの特徴を与えて印象を聞きました。7つのうち6つは同じ単語です。

「温かい」と「冷たい」のみを入れ替えただけでしたが、結果は大きく異なりました。「温かい」群は人物イメージに関して望ましい印象を持った一方で、「冷たい」群は望ましくない印象を持ったのです。

この実験でいう「温かい」「冷たい」のように、一部の特徴に対する印象が非常に良い(または悪い)場合、他の特徴に対する印象もそれに引っ張られてしまうことがあります。この現象をハロー効果(光背効果)といいます。

さらにアッシュは、特徴の提示順序によっても印象が変わることを示しています。良い情報を先に提示し、悪い情報を後から出した群と、先に悪い情報を提示した群とを比較した結果、前者は後者よりも全体的に望ましい人物イメージを持ちました。これは最初の印象がその後の印象形成に大きな影響を与えることを示します。

このように、言葉ひとつ、順番ひとつでその後の印象は大きく変わってしまうのです。

印象評価によるブレを減らす方法

複数のタスクを同時並行で実施している場合、1つのタスクに集中している場合よりも印象評価になる傾向があります。面接を行っているその場で質問を考え、応募者の話を聞き、合否を評価しようとする場面はまさに複数タスクの同時実施状態です。このような場合、第一印象に引っ張られやすくなったり、一つの言葉に引っかかってその後の印象が良く(悪く)なりすぎてしまったりする可能性があります。これを防ぐためにも、評価は面接の後に行うことをお勧めします。

当社は面接評価のステップを「観察」「記録」「分類」「評価」の4つに区切っています。面接の場で行うのは観察と記録のみです。評価者自身の判断は一旦置いておきます。あくまでカメラのように、応募者の言葉や行動をとらえ、記録していきます。

そして面接が終了した後、集中できる環境で評価まで進めていきます。記録した言動の中に自社の採用要件とリンクするものがあるのか、どの要件に当てはまるのかを分類していきます。そして要件ごとに分類された言動を見て、そのレベルを評価していくのです。

面接の評価結果は合否に直結します。評価者に起こるバイアスの存在を認識し、面接を行っているその場での評価を避けることで、評価者による評価のブレを減らす効果が得られるでしょう。

参考:Asch, S. E. 1946 Forming impressions of personality. journal of Abnormal and Social Psychology,41, 258-290. 採用は企業にとって極めて重要です。適切な人材を採用することは、現在の業績に貢献するだけでなく、企業文化の形成を通じて、将来の成功を左右します。採用選考では面接が広く行われていますが、従来の面接手法だけでは応募者のポテンシャルや実際の働き方を完全には把握し切れない場合があります。そこで注目されるのが「逆面接」です。このコラムでは、逆面接の特徴と利点について解説します。

逆面接の概念

逆面接は、文字通り面接官と応募者の役割を逆転させる面接形式を指します。この手法は、管理職アセスメントで用いられる「ファクトファインディング演習」に基づいて開発されました。ファクトファインディング演習は事実確認を目的としたインタビューを模擬的に行う模擬面談演習です。「当社のサービスに対して顧客からクレームを受けている」など、何らかのトラブルが起きている状況が応募者に与えられます。応募者はその解消に向けて、問題解決の糸口となる様々な情報を保有する「ファクトホルダー(評価者が演じる)」に質問して情報を収集します。ファクトホルダーは応募者の質問に応じた情報を提供しますが、重要なのは、ファクトホルダーが自ら情報を提供することはなく、適切な質問がなされなければ解決策に至る情報が得られない点です。

逆面接の実施方法

逆面接では、面接官が応募者に「当社があなたの就職先として適切かどうか、質問してください」などのテーマを提示します。応募者は制限時間内で自由に質問を行い、その質問の仕方で質問力や対応能力を評価されます。質問力とは、限られた時間で求める情報を引き出し、自身の仮説を検証して適切な結論に至る能力です。これは、不確実なビジネス環境において極めて重要なスキルです。逆面接のメリット

1. 質問力の評価通常の面接では評価しにくい質問力を直接測ることができます。ビジネス場面では、仕事に必要な情報が最初から揃っている状況はまずありません。質問力は、上司の曖昧な指示や顧客の隠れたニーズを理解するために不可欠です。

2. ストレス耐性の確認

不明瞭な質問や脈絡のない質問がなされた場合、面接官は「要点がよく分からなかったのですが、具体的に何を知りたいのでしょうか」「なぜ、今それを聞きたいのですか」と聞き返します。これらの「逆質問」への対応から応募者のストレス耐性や臨機応変さを評価できます。

3. 応募者の志望意欲と興味の把握

質問の内容や具体性から、応募者がどの程度会社や業界に興味を持っているかが明らかになります。また、どのような情報を求めているのかによって、応募者の価値観やキャリア志向を知ることもできます。例えば、社風や人間関係を尋ねる応募者は職場環境を、仕事内容を詳しく尋ねる応募者は仕事の価値や身に付くスキルを重視していると予想できます。

4. 会社の魅力のアピール

応募者の質問に応じて、自社の利点や特色を効果的に伝えることができます。例えば、面接官が研修体制の充実度を強く訴えても、仕事そのものの魅力を知りたい応募者には響きません。一方的に情報を発信するよりも、応募者のニーズに応じた情報を提供することで、会社への興味を更に深めることが可能です。

従来の面接は、過去の経験を掘り下げてスキルやポテンシャルを評価しますが、逆面接は現在の応募者に注目します。緊張する場面で面識のない(または浅い)相手に冷静かつ的確に質問できるか。面接官の想定外の反応に機転を利かせて柔軟に対応できるか。これらの「その場で示される行動事実」を確認できるという点で、逆面接は従来の面接では測りきれなかった要素を評価、補完することができます。そのため、逆面接の活用によって採用の質の向上が期待できるでしょう。 「就職プロセス調査」(リクルート就職みらい研究所実施)によると、2024年3月1日時点の就職内定率は40.3%で前年から10.0ポイント増えているとのことで、採用選考の早期化が日経新聞で指摘されていました。ただ内定率が4割といっても、完全に採用が終わっている企業は僅かで、多くは4月以降も引き続き選考がおこなわれます。

本コラムは、採用選考における適性検査の活用をテーマとします。適性検査の主な活用場面は選考初期のスクリーニングと面接の二つ。今回は面接での活用ポイントに絞ってご紹介します。

初期の面接で合否に悩んだ場合、合否判断の参考資料にする

書類選考と適性検査を経て行う初期の面接では、多くの応募者を選考しなくてはならないため、多くの面接官を動員する必要があります。必ずしも訓練され経験豊富な面接官だけで運営することはできないため、面接を初めて行う新任の人事担当や面接に慣れていない現場社員にも面接をやってもらうことになります。企業や仕事に対する理解度、志望動機、能力や適性のばらつきが大きい大量の応募者を面接スキルのばらつきが大きい多くの面接官で対応しなければならないのです。

面接官が明確な根拠と自信を持って合否判定できる場合はその判定を重視すべきです。しかし、合否判断に悩む場合、判定の根拠が不明確な場合は、採用担当者が判定に介入し意思決定をサポートしてください。その際に参考にする情報は今までの選考で収集してきた情報です。これら情報の中で適性検査は最も網羅的に仕事や組織への適性を捉えることができます。面接での掘り下げが不十分だった点を補填したり、特定の要件について複数の人を比較したりすることで、より深い評価が可能となります。

採用要件と照らし合わせる

自社の採用要件に合致する適性検査の尺度を見つけ、その尺度に注目してください。※自社の採用要件を定義していない場合は採用要件定義の資料をご一読ください。

採用要件に合致する適性検査の尺度得点を合否判定の参考にします。合否ラインを何点とするかは、採用方針や倍率によって異なります。一つの考え方を以下に示します。

・「良い人であれば次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値60以上(パーセンタイル84以上、標準点8以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに高いと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

・「合否判断に悩んだ応募者は次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値40以上(パーセンタイル17以上、標準点4点以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに低いとは言えないと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

汎用的なモデルを参照する

適性検査で測定される汎用的なモデルを参照することも可能です。当社の適性検査OPQは様々な企業の人材要件定義結果をもとに「マネジメント資質」「営業適性」「エンジニア適性」「管理部門への適性」等を一般モデルとして予測できます。

「自社にとっての要件」ではなく「一般的に○○職に向いている人」「一般的に幹部候補生としてのポテンシャルが高い人」という観点で適性検査を利用したい場合は、汎用モデルをお勧めします。

適性検査を面接で活用するメリット

二つのメリットがあります。妥当性と標準性です。適切に開発され、研究を重ねている適性検査には妥当性(予測力)があります。また、面接と適性検査のように複数のアセスメント手法を組み合わせると、さらに妥当性の向上が期待できます。

標準性とは母集団に対する受検者の位置を正しく把握できる性質のこと。自社の応募者と比較するだけでなく、一般集団と比較してどの水準であるかを判断できます。

今回ご紹介した活用方法はあくまでも一例です。この他にも様々な活用方法がございますので、興味のある方は無料のダウンロード資料「面接官のための適性検査読み解きハンドブック」をご覧ください。 当サイトではタレントマネジメントやタレントアセスメントにまつわる様々な情報を発信しています。今回は最も普及しているアセスメント手法のひとつ、面接について、これまでご紹介した様々なコラム記事、ハンドブック、各社の事例をまとめてご紹介します。

面接にまつわるお悩みを抱える方はぜひご覧ください。

面接お役立ちコラム

客観面接の基本を知りたい方:

自社の面接を検証したい方:

その他面接を実施する際のお役立ち情報:

面接お役立ちダウンロード資料

各社の面接事例

採用におけるお取り組みをインタビュー等でお話いただいています。インタビュー

おわりに

上記、面接に関する様々な情報が皆様の活動の一助となれば幸いです。さらに詳細を知りたい、人材選抜における課題解決のアドバイスがほしい、という方は当社コンサルタントがご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。 採用を取り巻く環境が売り手市場と言われ始めてはや数年。採用プロセスの中で応募者の意欲形成を図る企業も増えてきました。しかし、その分面接時間が延びるということは、ほぼありません。面接官は、限られた面接時間で選抜と意欲形成の両輪を回さなければならなくなったのです。選抜に使える面接時間が短くなった今、効率的に面接を進めるカギはエントリーシート、適性検査結果などの面接参考資料にあります。今回は、面接参考資料を活用するメリットと確認ポイントをご紹介いたします。

面接参考資料を活用するメリット

エントリーシートや適性検査結果を読み込むことで、応募者の人物像を事前にイメージすることができます。人はよく知らない相手の属性(学部やサークルなど)を見て性格を推測してしまうことがあります。例えば運動部は快活、文化部は物静か、などです。しかし、面接参考資料を読むことで応募者個人のパーソナリティを認識し、適切な仮説を持つことができます。その結果、限られた面接時間で質問すべき内容を事前に検討できます。また面接場面ではあれもこれもと確認したくなるものですが、確認事項の優先順位もあらかじめ決めておくことができます。

面接参考資料を用いれば、ぶっつけ本番で面接時間を迎えるよりも、より焦点を絞った情報収集が可能となるのです。

エントリーシートの確認ポイント

ポイントは大きく3点です。①評価基準に関連する記述を探す

ここで記述されたエピソードを主に深掘りし、確認したい能力あるいはポテンシャルの高低を確認してください。

評価基準に関連する記述が見当たらない場合は、本人のアピールポイントを事前に把握した上で、面接で自己PRを聞きましょう。自社の評価項目に関連しそうなエピソードが無いか確認しつつ、評価項目に関連する質問を投げかけてください。

②表現が曖昧になっている部分を探す

例えば「多くのメンバーを説得した」とだけ書かれていたとします。多くの、とは具体的に何名でしょうか。人数によって説得の難易度に差があります。本人の成果を過大評価、また過小評価しないためにも、背景情報はできるだけ具体化させることをお勧めします。

③違和感をもつ点や、より深く質問したい内容を探す

本人は分析力をアピールポイントとして掲げているがそれらしきエピソードは見当たらない、などの状況があれば、面接の中で本人に質問してみると良いでしょう。

また、本人はアピールポイントにしていないけれども、掘り下げれば立派な強みとなりそうな内容というものもエントリーシートに記述されていることがあります。そうした内容がありそうな場合は、ぜひ面接の場で積極的に確認してみてください。

適性検査結果の確認ポイント

続いて、適性検査結果を面接前に確認する際のポイントをお伝えします。こちらも、評価基準に関連する尺度得点を確認します。適性検査の項目と評価基準が必ずしも合致しない場合、相対的に得点が高い/低い尺度を確認し応募者の特徴を掴みます。ここで、適性検査の結果得点別の質問の観点についてお伝えします。

高得点、つまり本人の強みである尺度については、ぜひ面接で「その能力が本当にあるのか、うぬぼれではなく高いのか」を確認するための質問を投げかけてみてください。

また反対に低得点、つまり本人の弱みとなりうる尺度については「自社の基準ラインに到底及ばないくらい低いのか、自社としては問題ないラインなのか」を確認してみてください。

つまりどちらの場合でも、各能力のレベル感を正確にとらえるための質問をする必要がある、ということです。

おわりに

属性等によるバイアスを補正し、事前に仮説が持てれば、短い面接時間で何を確認すべきかがわかります。面接時間を効率的に使うためにも、ぜひ上記ポイントをもとに面接参考資料をご活用ください。 採用活動において面接を行わない企業はありません。しかしながら、過去の面接に関する研究が示す通り、面接は極めてバイアスがかかりやすい評価手法であり、構造化されていない場合の面接の妥当性は驚くほど低いとされています。面接官の役割は多様ですが、その中でも重要な役割の一つが応募者の評価です。応募者の能力や適性を客観的に評価し、最適な候補者を選び出すことが求められます。しかし、主観的な評価や個人の好みに基づく判断は、公平な評価を阻害するおそれがあります。そのため、面接官は客観的な評価方法を身につけることが必要です。以下に示す4つのステップを実践することで、面接官は評価の客観性を向上させ、優れた候補者を選び出すことができます。どの能力を評価すべきか、それはどのような質問で測定すべきか、面接の構造化は既に行われているものと仮定して、面接官が意識すべきポイントを整理しています。

客観評価のための4つのステップ

【ステップ1:観察】面接では、応募者の様々な側面を注意深く観察することが不可欠です。身だしなみや態度、表情、コミュニケーションの仕方など、観察すべきポイントは多岐にわたります。また、適切な評価のためには、面接中の振る舞いだけでなく応募者の過去の経験を情景が目に浮かぶくらいまで引き出すことが求められます。時には、応募者を特定の状況においてみて、反応を観察する手法も有効です。例えば、ストレス耐性や問題解決能力を測る質問への応答などです。観察によって、客観的な評価の基盤を作ることができます。

【ステップ2:記録】

人の記憶は驚くほど曖昧です。特に新卒採用で1日に10名近く面接するような場合、最後の面接を終える頃には最初の応募者のエピソードを思い起こして評価するのは困難でしょう。そのため、観察した内容は、面接中にメモや記録として残すことが非常に重要です。記録を取ることで、後で振り返ることができるだけでなく、候補者同士を比較する際にも大いに役立ちます。発言の内容や態度など、具体的な情報を詳細に記録することを心がけましょう。ただし、応募者の言動と面接官が感じた事は分けて書きましょう。面接官が感じたことだけが書かれた記録を目にする機会が多くありますが、どの情報からそのような判断をしたか分からないケースがほとんどです。感じたことは重要な情報の一つですが、客観的な評価においては事実情報を正確に記録することが何よりも大切です。

【ステップ3:分類】

次に、記録した評価根拠を、事前に定義した評価項目ごとに整理します。収集した応募者の情報がどの評価項目を支持するものなのかを検討し、それに基づいて情報を分類していきます。こうすることで、根拠が明確に説明できる評価項目と情報が不足しがちな評価項目とを区別できます。この段階で、自分の面接において情報を効果的に収集できた評価項目と、見逃しがちな評価項目に気づくことができるでしょう。

【ステップ4:評価】

評価項目ごとに分類された情報を眺め、評価段階を検討します。具体的な判別指標と評価段階の関係が明確に定義されている場合は、その指標を用いて応募者の情報を分析し、評価段階を決定します。判別指標が存在しない場合は、応募者の能力を評価するためのプラスとマイナスの評価根拠をバランス良く考慮して評価します。プラスの評価根拠が充実している場合、高い評価が適切です。逆に、プラスとマイナスが拮抗している場合は、中程度の評価を選択することになります。

いずれのアプローチを採用するにせよ、客観的なデータや具体的な記録に基づいて評価を行うことが大切です。これによって、公平かつ正確な評価が実現され、最適な候補者の選抜が促進されます。

活用のポイント

客観的に人を評価するための4つのステップをご紹介してきましたが、これらのステップを面接で活用するために重要なポイントがあります。それは、面接の最中に行って良いのは「観察」と「記録」のみであり、一方で「分類」と「評価」は面接が終わってから行うべきであるという点です。この考え方の背景には、面接中に「評価」してしまうとバイアスがかかりやすくなってしまうという理由があります。仮に、面接中で応募者を肯定的に評価すると、面接官はその後の対話で肯定的な質問を増やし、好意的な情報を記録しやすくなる可能性があります。心理学の実験でもこれが示されています。

面接中は「観察」と「記録」に集中し、判断は留保することが客観的な評価を行う上で重要なポイントです。これを念頭に面接に臨んでみてください。