視聴者投票からみる26卒採用状況と来期の課題

ライブ配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

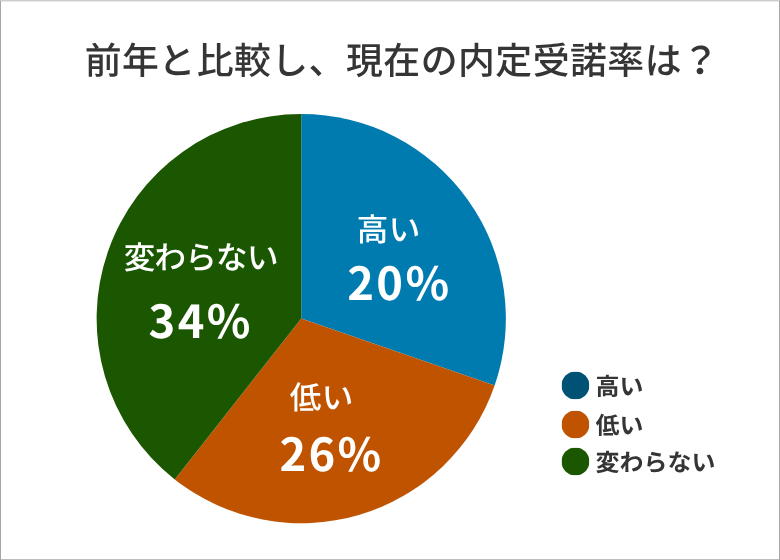

Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

昨年のシンポジウムの投票では、高い/低いが各30%ずつと拮抗していましたが、受諾率が「高い」がわずかに増えました。パネリスト企業からは、コース別採用によるマッチングの効果や対面での学生フォローなどの施策が奏功し、同じく「高い」状況であるとのコメントがありました。

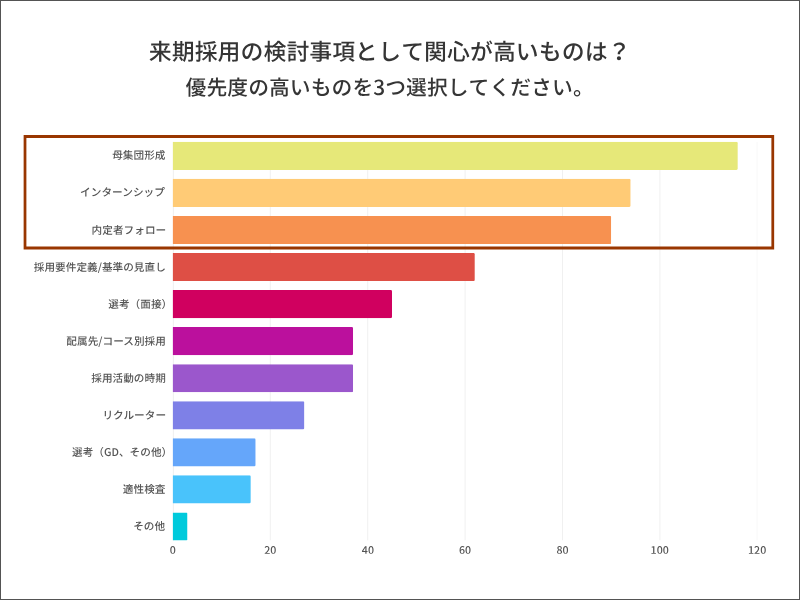

Q2.来期採用の検討事項として、関心が高いものは?

上位3つは母集団形成、インターンシップ、内定者フォローで、昨年と変化はありませんでした。引き続き人材獲得競争が厳しい状況下であり、各社の課題が共通していることがうかがえます。

各種課題の打ち手とは?

上記課題に関連するテーマを中心に注目すべきディスカッションを一部ご紹介します。

コース別・職種別採用で目指す相互理解とマッチング

多様な人材の獲得を目指す中で、採用形態の工夫と地域戦略が話題となりました。職種別採用や配属確約採用などの取り組みで俗に言う「配属ガチャ」を減らし、お互いのマッチングを入社時から図っていくなどの取り組みが話題に挙がりました。学生が各職種の業務内容を深く理解できるよう、インターンシップや説明会、応募時の情報提供に注力しているとのこと。また、地方拠点で採用を行っている企業は、単なる一拠点としてではなく、それぞれの拠点の組織としての強みを発信して魅力付けを行っているということでした。インターンシップの充実を図る

インターンシップは採用活動において不可欠な要素となっており、その効果的な運用方法についての議論に多くの時間が割かれました。学生を受け入れる部署の現場社員がインターンシップの企画責任を務める企業が複数ありました。現場社員が学生に職場を体験させたり、メンターとして実践的なフィードバックしたりすることで、学生側には学びの機会を、職場側には配属優先権というメリットを提供するという事例が紹介されました。内定者のつなぎ止め・フォロー

早期の内定出しが進む中、内定辞退を防ぐためのフォローアップ策が共有されました。共通していたのは懇親会や社員との交流会でした。加えて、入社1年目の社員へのアンケートで「その時期に何を知りたかったか」を調査し、学生の不安を解消するようなテーマで採用担当者がブログで定期発信を行っている企業もありました。HRテック・生成AIの採用活動への活用

旬な話題として、デジタル技術の進化に伴い、採用活動におけるHRテックや生成AIの活用事例と課題が共有されました。採用活動の業務効率化を目的に、イベント企画の骨子作成やお問い合わせ対応など幅広い業務で生成AIを試行している企業がありました。一方で、応募者も生成AIを活用する時代。エントリーシートの剽窃(他者の文章の盗用)のチェック等に着手しつつ、対策を進めている事例も紹介されました。

おわりに

今年も、採用担当者が課題意識を持つ様々なテーマで、パネリストの各企業のご担当者様が惜しみなく情報を提供していただき、率直な意見交換ができました。アーカイブ配信は7/31まで申込・視聴が可能です。来期の採用戦略立案に有益な情報が満載ですので、ご視聴がまだの方はぜひお申込みください。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 2024年6月27日に、恒例の採用シンポジウムをLIVE配信しました。実務も把握する採用マネジャーの方々が赤裸々に自社の取り組みをお話いただき、毎年ご好評いただいております。今年は、SMBC日興証券株式会社、住友商事株式会社、日本電気株式会社の3社をお招きし、自社の取り組みや今後の展望について率直に意見交換を行いました。配属先決め採用、ジョブ型採用、採用要件定義の見直しなど、旬の話題から採用担当者を悩ます永年の課題まで、充実した講演とディスカッションでした。このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

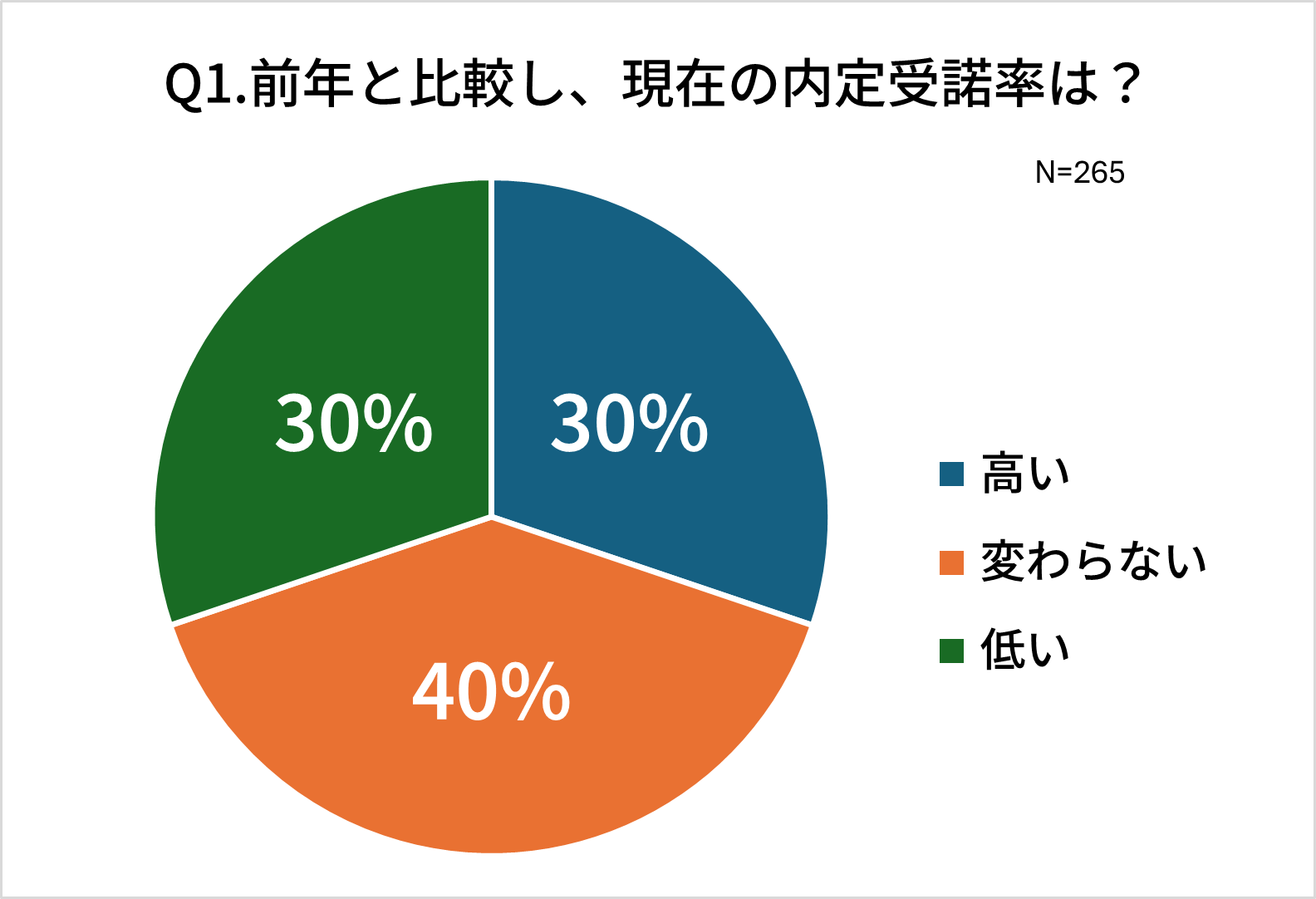

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

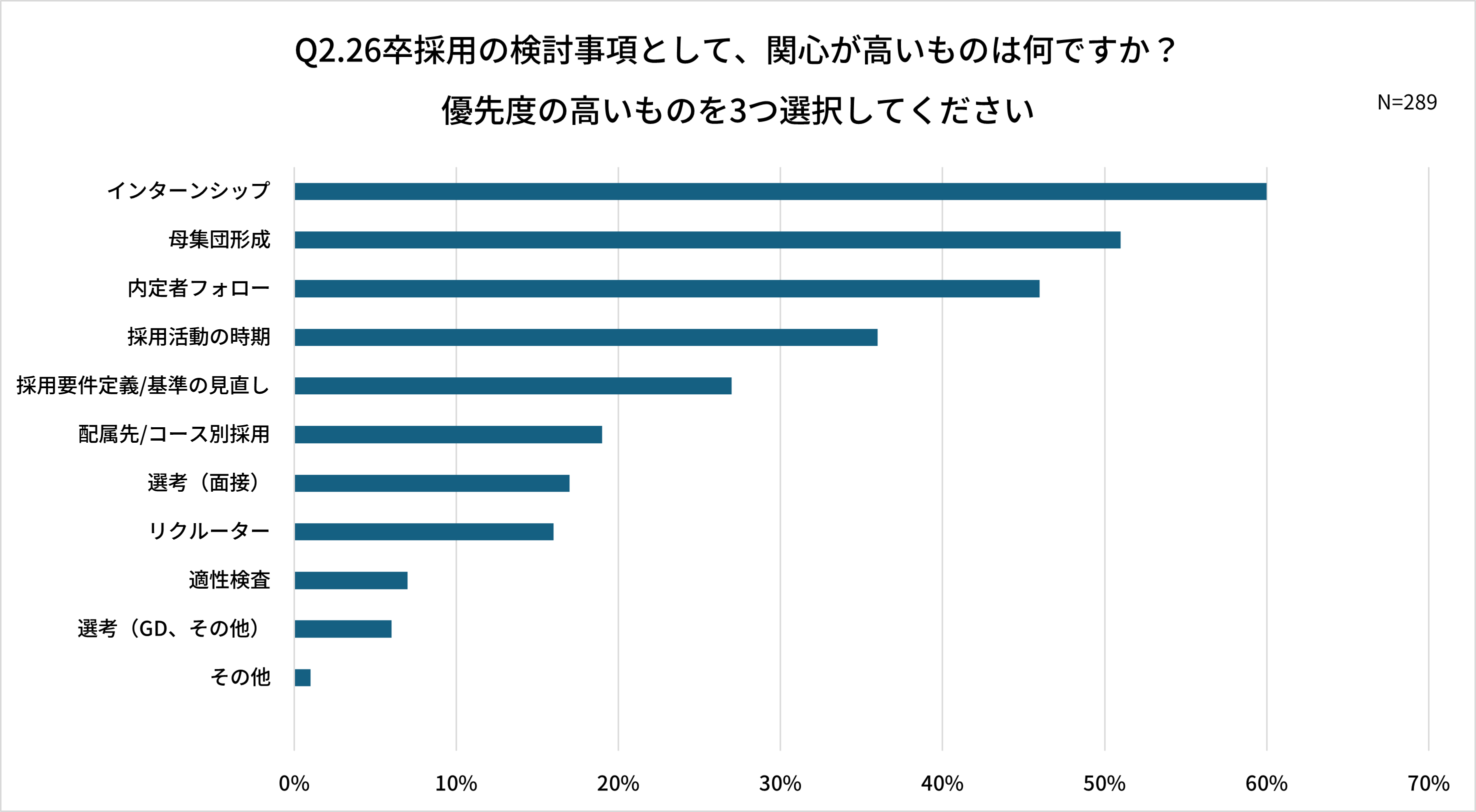

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。はじめに

この時期は特に25卒採用に向けて、インターンシップや早期選考など既に動かれている企業も多いでしょう。その中でも、エントリーしてくれた学生やインターンシップに参加してくれた学生が、本選考まで来てくれるかどうか、不安に感じられる担当者も多いのではないでしょうか。今回は、学生を本選考まで繋ぎ止めて、優秀な学生に内定承諾してもらうための施策の一つであるリクルーター活動についてご紹介します。皆さまのヒントになればと思います。

リクルーター活動前の事前準備

過去に「リクルータートレーニングとは?リクルーターの役割と育成方法」のコラム記事で、リクルーターに求められる役割を記載しています。① 広告塔としての役割、②審査員としての役割の2つが主となっています。

そのうちの「①広告塔としての役割」は、学生に自社の魅力を感じて振り向いてもらうために重要となってきますよね。この広告塔としての役割をより有効に担ってもらうために、検討するとよいポイントは下記の通りです。

① 誰をアサインするのか

入社1年目~5年目程度の若手をアサインされる企業が多いのではないでしょうか。若手をアサインするメリットとしては、直近で就職活動をしていたからこそ、就職活動での悩み相談ができること。入社後すぐにどういった仕事が待っているのか、生の声を伝えられることになります。

企業によっては主任クラス、マネージャークラスの社員をアサインされるケースもあります。これは、入社直後よりも仕事をして何年か経って、今までどういう仕事をして、どういった実績があるのかという仕事経験を語ることで、インパクトを与えることができます。また、今も同じ会社にいる理由、今後のキャリアはどう考えているのかを具体的に話すことによって、若手から見た自社の魅力とはまた違った視点を伝えることができます。

学生はなかなか、5年後10年後自分がどうなりたいのか、どういうキャリアが良いのかイメージすることは難しいものです。そこで、入社何年か経った社員の話を聞くことで、自身の価値観を広げることやキャリアを考えるきっかけを提供できるでしょう。

② どういう情報を学生に与えるか

学生は説明会やホームページからは、確認できない情報を求めてきます。例えば実際の職場環境や、仕事内容など関心事項は、人それぞれです。

その中でもよく聞かれる質問もあります。例えば、リクルーターの方がなぜ数ある会社の中から、自社に入社することを決めたのか。今後のキャリアはどう考えているのかなど。

他にもポジティブな内容の質問だけでなく、入社後に感じたギャップはあったのか、残業はどのぐらいあるのかなど、ネガティブな質問も聞かれる場合があります。

ポジティブな質問もネガティブな質問に対しても、どう回答すると学生の心を動かせるのか、リクルーターは事前に準備しておくと、学生と接する時間が双方有益になります。

おわりに

昨今は、職種によっては母集団形成自体が難しい時代となっています。母集団形成に注力するだけでなく、自社に興味を持ってくれた学生をどう惹きつけるかも、重要なテーマです。さらには、就職活動時代にリクルーターが良くしてくれたなど好印象があると、学生がいざ入社して自身がリクルーターとして稼働するときに、今度は自分が学生に尽くしてあげようと、自発的に活動してもらえるようになります。つまり、将来のリクルーターを育成することもできるのです。

そのためにも、リクルーターとして稼働される社員の方には、リクルーターがどういう役割で、どういう目的を持っているのかきちんと事前に擦り合わせると良いでしょう。

新卒採用の早期化が進み、リクルーターを用いた学生との早期接触も採用における重要な戦略となりました。さて、このリクルーターについて、どのような役割を期待し、どのような事前トレーニングを行えばよいのでしょうか。

「現場の社員が業務の合間に稼働しているので、人事から口を出しづらい」「実際の活動内容が見えず、指針の統一が図れているのか不安だ」そんなことをお考えの人事担当者もいらっしゃると思います。本コラムでは、日本エス・エイチ・エルが考えるリクルーターの役割と、そのトレーニング方法について解説します。

リクルーターの役割

まず、新卒採用において学生と接触する社員には、リクルーターであれ面接官であれ、以下の2つの役割があります。① 広告塔としての役割

自社の魅力を学生に伝え、疑問に答え、学生を入社へと動機づける役割です。学生と接する社員は、全員が自社のブランディングを担っていることの自覚を持つ必要があります。リクルーターは、面接官と比べ、この役割を多く期待されているといえるでしょう。したがって、自社についての理解、学生の関心についての理解、学生を動機づける方法、社会人として適切なふるまいなどの知識が求められることは言うまでもありません。

② 審査員としての役割

もう一つは、自社に入社する人材として、学生の価値観、能力、キャリアの志向性などがマッチしているかを見極める、審査員としての役割です。この役割は主に面接官が担っていますが、リクルーターも学生の本音や姿勢に触れ、自社へのマッチ度合いを判断する役割を担っていることがあります。この場合、面接官のみならず、リクルーターについても、自社の採用要件への理解や、学生の話を引き出す技術、学生のコンピテンシー(業務成果につながる行動傾向)を見極める力が必要になるといえます。

リクルータートレーニングのために必要なこと

それでは、リクルータートレーニングにはどのような要素が必要でしょうか。以下に、日本エス・エイチ・エルがご提供しているリクルータートレーニングの流れをご紹介します。① 学生と接する上での必要知識に関する講義

先述の通り、リクルーターは人事部員と異なり、採用活動を本業としていないケースが多いです。したがって、リクルーターに求められる望ましい行動やマナー、対話の仕方、意欲形成のポイント、面談時の注意点などをまず知識として習得していただきます。また、自社の採用方針や、求める人物像などについてもここで周知し、認識を統一する必要があります。これにより、リクルーターの活動の質を一定に担保し、リクルーター自身の不安も低減することができます。

② 自社の魅力を伝えるためのプレゼン演習

次に、自身の経験を棚卸しし、自社の魅力を学生に伝える練習をしていただきます。この演習はペアやグループで行い、学生役の方からどのように感じたかフィードバックを受けることが有効です。この演習によって、学生と対話する内容の整理や工夫など、事前準備を進めることができます。

③ 学生との面談を模したロールプレイ演習

最後にロールプレイ演習を行います。学生役の社員の方と模擬面談を行っていただき、相手を動機づけたり、質問に答えたりする練習をしていただきます。この対話内容については、学生役の方だけでなく、日本エス・エイチ・エル認定アセッサー(評価者)もフィードバックを行います。もし、間違った情報を伝えていたり、主観的に語りすぎていたり、誤解を招く表現をしていれば、ここで修正することができます。また、自社の他の参加者から「このような質問もよく出るよ」「自分はこのように答えているよ」といった情報を収集することもでき、リクルーター活動の質をより高めることができます。