関連する導入事例

タレントの中居正広氏と女性とのトラブル報道に端を発する問題をめぐり、フジテレビは1月27日2度目の記者会見を行いました。10時間を超える異例の会見で私が感じたことは、経営トップの判断、言葉、行動により会社はいとも簡単に崩壊してしまうということでした。改めて経営トップの判断力の重要性を認識するとともに、いつ何時でも経営陣を刷新できるよう後継者を準備しておくこと、つまりサクセッションプランはすべての企業の最重要課題であると強く認識しました。

今回の問題はサクセッションプランの必要性を社会にはっきりと示す事例になりました。

サクセッションプランの前提となるもの、経営陣の理想とビジョン

昨今、日本ではサクセッションプランを導入する大手企業が増えています。導入企業には共通の問題意識があります。さらなる成長のため、生き残りのため、経営を改革する必要に迫られているという点です。新しい事業を作り育て、経営を刷新する必要がある。だから、新しい理想とビジョンを実現するリーダー候補を選び育てるのです。

コンテクストとは

サクセッションプランを考えるにあたって「コンテクスト」について説明します。

リーダーの成功に影響する27のコンテクスト

SHLがリーダーの成功に影響を与える27のコンテクストを4つの分野に分けました。

1. チームのパフォーマンスを推進する

2. 変革をリードする

3. リスクと評判をマネジメントする

4. 結果を出す

全27のコンテクストについてはコラム「リーダーシップコンテクストの選び方~サクセッションプランの実践」をご覧ください。

コンテクストを選ぶ

今回の会見で、清水賢治新社長の選任理由はフジテレビの編成、経営企画、他社、持ち株会社とオールラウンドな経験があること、と説明がありました。他の候補者との比較や決め手となった個別的な事情の説明はありませんでしたし、その点を質問する記者もおりませんでしたので、詳細な検討内容は不明ですが、現在の危機的状況を打開できるリーダーシップを持っていることが理由として述べられていなかったことに一抹の不安が残ります。

変革をリードする 新しい戦略を立案し、推進する 不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する 頻繁なリーダー交代に適応する リスクと評判をマネジメントする 人や業務の安全とセキュリティを確保する 対外的に組織を代表する

27のコンテクストの中ですべてのリーダーのパフォーマンスに悪影響を及ぼすものが4つあるのですが、そのうちの2つがフジテレビ経営陣のコンテクストに含まれます。その2つとは、頻繁なリーダー交代に適応する、不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する、です。これらのコンテクストに直面するリーダーの多くが実際にパフォーマンスの問題に悩まされています。ましてや既に逆境にいるフジテレビの経営リーダーですから、これらから道は茨の道であることは確実です。

おわりに

今回のフジテレビ問題ははからずも多くの企業に経営リーダー選抜の重要性を深く考えさせる機会となりました。VUCAの時代の経営リーダーは、今まで経験したことのない想定外の問題に対応し、新しい課題を遂行していくことが求められます。

日本では企業の雇用形態がメンバーシップ型からジョブ型へ変化しはじめたところですが、既にジョブ型雇用が一般的な欧米企業では新しい組織人事のモデルが生まれています。

キーワードは「スキルベース」です。職務を中心にする人事からスキルを中心にする人事への大きな変革がはじまっています。

本コラムでは、新しい人事の概念であるスキルベースについて解説します。

スキルベースの組織とは

スキルベースの組織とは、ジョブではなくスキルを中心とした人事管理を行う組織です。ジョブを一人の人が行う組織の最小単位と捉えるのではなく、一つのジョブをスキルの集合体と捉え、スキルと人を結び付ける考え方です。今までであれば一つのジョブと捉えられていた一連の作業を細分化して、スキルによって分類し、ある人が保有しているスキルに応じてジョブ自体を柔軟に変えてしまう組織人事のあり方です。

ここでいうスキルとは、プログラミング、コーディング、データ解析、外国語などのハードスキルだけではなく、コミュニケーション、リーダーシップ、クリティカルシンキング、完遂能力、回復力などのソフトスキルを含んでいます。

なぜ、スキルベースが必要なのか

欧米でスキルベースが普及していく背景は以下の5つに要約できます。

従業員の福祉に貢献する

市場や戦略の変化

人材不足

デジタル技術革新のスピード

働き方の多様性に対応する スキルベースの実践

スキルベースの実践においてはじめに着手すべき人事施策は3つあります。

スキルベースの採用

スキルベースの選考プロセスを構築します。採用基準としては、資格や職務経験よりも、スキルや能力、適性を優先します。これにより未経験者を選考の対象とできるため応募者が増加し、採用人数を増やすことができます。

選考ではスキルベースのアセスメントや行動面接を活用し、スキル要件に照らして評価を行います。 スキルベースの人事異動、登用任用

現有社員は組織と仕事の知識を持っており、自社のビジネスを熟知しています。外部から採用する人材に比べて即戦力になる可能性が高いことがわかっています。

スキルベースの社内公募や人事異動を活発に行うことで社内の人材流動性を高めることができます。社内の人材流動性を高めることは従業員のエンゲージメント向上、定着率向上、雇用コスト削減など、多くのメリットにつながります。 リスキリング

経営戦略、事業戦略や人材戦略が変われば、組織の能力やスキル要件も変わります。

社員のスキル、能力、ポテンシャルを個別に把握できれば、より効率的にリスキリングの施策を打つことができます。また、変化に対応できる人材を把握し、個別の状況にあったリスキリングを行えば、育成投資の効果を高めることができます。

スキルベースの問題点

スキルベースは単にスキルによる人事管理というだけでなく、人事管理の根幹に影響を及ぼす大きな変革です。導入にあたっては以下の問題点があります。

「スキルベースモデル導入の主な障壁」(デロイト、2022年)

旧来の考え方と慣行

スキルに見合った報酬を与えることの難しさ 変化のスピードへの対応

スキルをビジネスの優先順位に合わせることができない

スキルによるマネジメントの複雑さと難しさ スキルの共通定義や分類法の欠如

スキルに基づいてパフォーマンスを評価できない スキルデータの不足

効果的なスキル関連テクノロジーの欠如

採用担当者や受入れ部門のマネジャーが、スキルのある人材の見つけ方とスキルの評価方法を知らない

終わりに

私たち日本企業がジョブ型雇用の利点を活用しようと人事変革を進めている中、欧米企業はジョブで人を縛ることが組織運営の柔軟性を損なうとスキルベースというモデルを生み出しました。スキルベースの根底には、人それぞれの強みを生かすために職務を柔軟に変えるという発想があります。この発想、どこかで聞き覚えがあります。そうです。日本のメンバーシップ雇用の考え方です。組織のメンバーとして雇用した人材を生かすために柔軟に異動させ、仕事を作り、定年までその人の能力を最大限に活用しようとするこの考え方です。しかし、メンバーシップ型雇用は人材育成に時間がかかり、急激に変化する環境には適応しづらいモデルです。その点がスキルベースとの違いと私は考えます。

スキルベースの導入にはアセスメントが不可欠です。スキルベースについて詳しく知りたい方は以下のリンクから

eブック をご覧ください。

https://www.shl.com/hr-priorities/skills-based-organizations/

参考:

SHL ebook「How to build a skills-based organization」

Deloitte(2022)「The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce」

以前の

コラム で「パワースキル」という新しいフレームワークと、各スキルの地域や業界別の分布をご紹介しました。従来のコンピテンシーとは異なる、新たな観点として注目を集めているスキルアプローチですが、今回は組織内でスキルをどのように活用するかを、SHLグループのe-book

「How to build a skills based organization」 より一部抜粋してご紹介します。

なぜスキルベースの組織なのか

現在、人事は事業戦略の変化に合わせて人材を素早く効果的に活用することに苦慮しています。組織はスキルを特定し、測定し、配置するための体系的な、あるいは有用な方法を持っていません。人材とスキルを中心に仕事を組織化する、つまり、スキルベースの組織を作ることで、生産性、パフォーマンス、アジリティ(敏捷性)を最大化することができるのです。スキルを理解し、管理するシステムを構築することで、人事はすべての人材業務に一貫した戦略を適用することができ、優先事項や経済状況、人材市場の変化に事業が適応できるようになります。

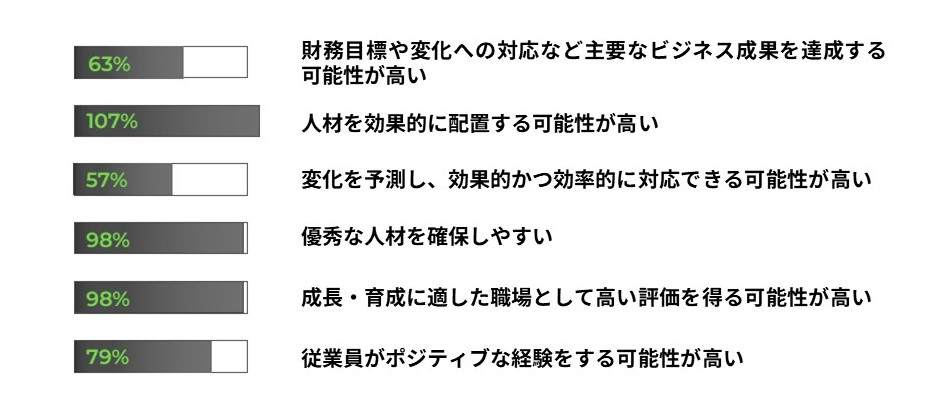

調査によればスキルベースの組織は、以下の傾向があります。

スキルへの移行にあたり検討すべきポイント

具体的な移行のプロセスは組織によって異なりますが、ここでは有意義な変化を起こすために検討すべき4つのポイントをご紹介します。

1. 「なぜ」から始め、成功をイメージする

自問自答してみてください。なぜスキルベースへ移行するのか?スキルによって最終的に何を達成したいか?スキルアプローチに取り組む理由はたくさんあります。しかし、目的を明確にすることで、焦点を絞ることができます。成功とはどのようなものかを考えてみてください。どのようなKPIか確認し、それがどのようにビジネスに役立つのですか?

2. 組織を結束させる

スキルベースの組織作りは、一人でできるものではありません。組織内の他の利害関係者と目標や戦略を共有し、一緒に取り組む必要があります。上級リーダーから一般社員まで組織内のあらゆるレベルの人々が、このアプローチの利点を理解し、移行中および移行後に果たす役割を把握しているようにしましょう。

3. 道具を揃える

どのような形であれ、スキルアプローチに取り組む上では、スキルを正確に識別し、測定し、マッピングする必要があります。ここにアセスメントを導入することで、従業員のスキルを客観的に測定し、タレントマネジメントに関する迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。まずは、スキルを記述しマッピングするための共通言語を見つけます。SHLのスキル分類法は、科学的な根拠に裏付けられたフレームワークに基づいています。次に、スキルを測定するツールが必要です。SHLのGlobal Skills Assessment(グローバル・スキルズ・アセスメント)は、わずか15分で96のビジネススキルを測定することができます。

4. 成功を祝う

すべての前進は進歩です。小さな成功や前進はあまりに簡単に忘れてしまうものです。こうした小さな成功の棚卸しをし、次のステップへの活力とすることが重要です。

おわりに

「人材をより事業戦略に合致させたい」。これは、スキルベースのアプローチに移行する組織に共通する理由です。事業戦略や人材戦略をスキル要件に置き換えることは、最初は難しく感じられるかもしれません。しかし この情報があれば、戦略的な採用、配置、リスキリングなどの活動を通じて、事業を助けることができます。

e-bookでは、この後、スキルベースの組織への移行をどこから開始すべきか、そしてスキルアプローチへ移行する上での障害と対処法についても言及しています。詳細は

こちら からご覧ください。

以前から「VUCAの時代」と言われていましたが、ここ数年の世界の出来事を振り返ると、まさにその言葉通りのような時代であると感じます。パンデミック、地政学的リスクの高まり、AIなどのテクノロジーの目覚ましい発展と普及は、世界が常に不確実性にあふれていることを私たちに実感させました。

このような世界で、組織はどのようなリーダーシップが必要となるのでしょうか?

今回は、SHLグループのコラム

「Effective leadership in a world of geopolitical upheaval—a contextual challenge for organizations(地政学的な動乱の世界における効果的なリーダーシップ-組織における文脈上の課題)」 から、特に地政学的に不確実な世界のリーダーにとって重要なコンテクストを6つご紹介し、直面する課題について考察します。

リーダーのコンテクスト(文脈)が重要

組織は、さまざまな状況で機敏に対応し、変化に適応して成長できる人材を適切に配置することが重要です。

SHLは、9,000人のグローバルリーダーを対象に3年間の調査を行い、リーダーの成功にはコンテクスト(文脈)が重要であるということを明らかにしました。コンテクストとは、リーダーが活動するコンテクスチュアル(文脈的)な環境のことで、リーダーが働かなければならない業界や場所、ビジネスの優先順位を含む組織、チーム、職務特性や心理的要求を含む役割といった外部環境が含まれます。

リーダーを選抜する際、より広く仕事の背景を考慮に入れると、「画一的な」アプローチよりも平均で4倍正確な予測が得られます。パフォーマンスの高いリーダーをより正確に予測することで、リーダーのパフォーマンスが平均 22% 向上し、それが売上・純利益ともに4%の増加につながります。

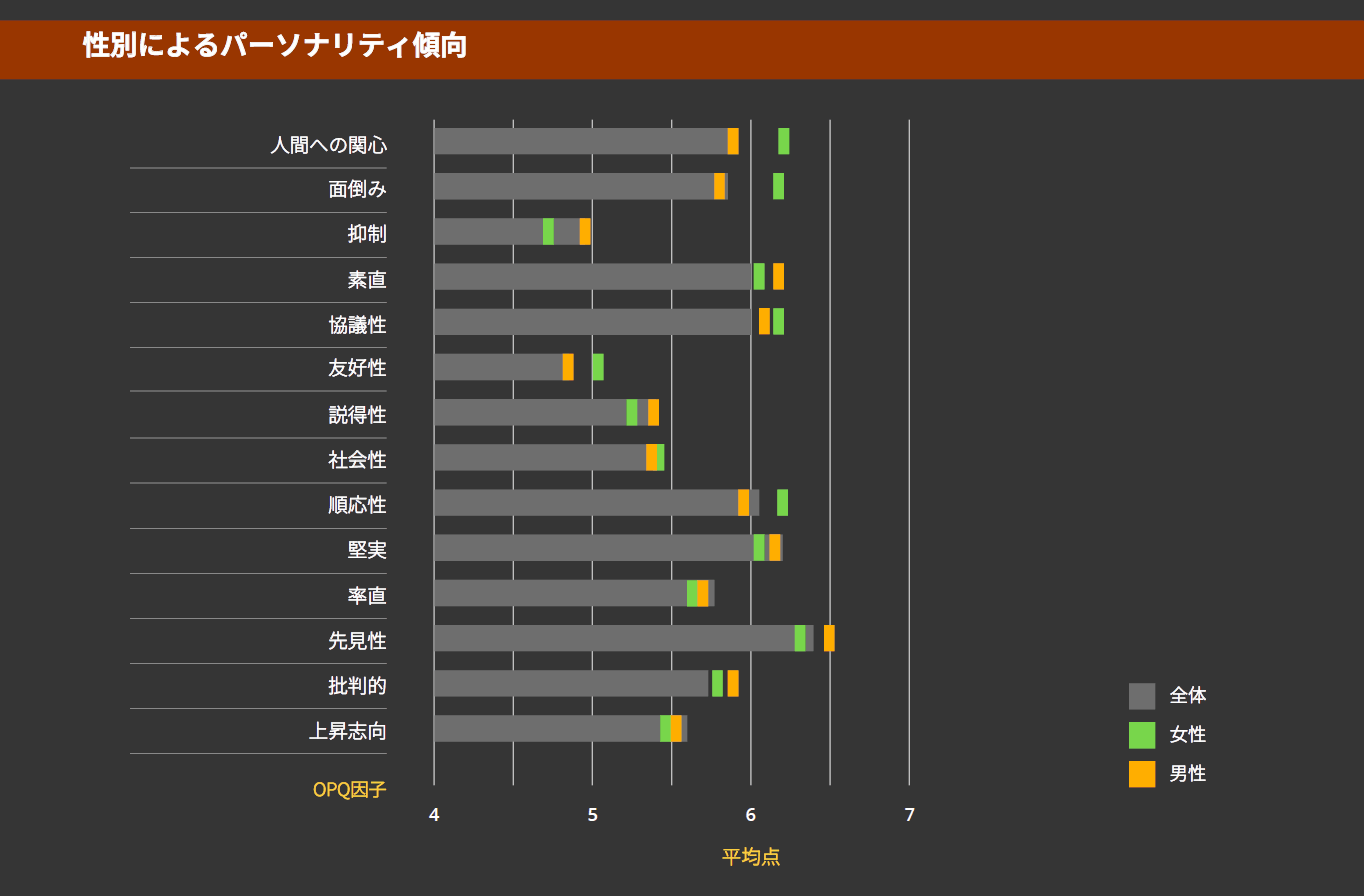

この調査では、ダイバーシティに関連する別の注目すべき成果もありました。世界中の組織がリーダーのパフォーマンスの成否に最も重要であると特定した27の課題のうち 21 項目において、女性の方が男性よりも強みがあるという結果が得られました。コンテクストは、特定の課題に誰が最適であるかを評価する非常に柔軟かつ強固な方法です。それだけでなく、コンテクストを活用することで、潜在的な可能性のある人材のターゲットを広げ、人材プールに存在する可能性のある隠れた逸材を組織が見逃さないようにすることができるのです。

不確実な世界で特に重要となるコンテクストとは

SHLは、リーダーが直面する約300の課題から、リーダーの成功に影響を与える最も重要な27のコンテクストを抽出しました。コンテクストは「チームのパフォーマンスを推進する」、「リスクと評判をマネジメントする」、「変革をリードする」、「結果を出す」の4つのグループに分類されます。

これらの中には、時間の経過や新たな課題の出現に伴って重要性が高まったり薄れたり、ある時点での組織の優先順位や目標に固有のコンテクストがあります。しかし、今日の地政学的に不確実な世界の状況に鑑みると、次の6つのコンテクストが前面に出てくる可能性があります。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

当然ですが、不透明で、想定外の変化がありうる環境で活動する能力は、極めて重要です。

・人や業務の安全とセキュリティを確保する

事業やオペレーションの一部が不安定な場所にある場合、地域紛争、政治、環境問題、インフラの課題などを乗り切る能力が最も重要になります。サイバー攻撃の脅威に対処する仕組みの構築も、組織にとって注力すべき重要な点です。

・急速に変化する製品、サービス、プロセスに対応する

これは、サプライチェーンマネジメントに関わる問題に一部関連しています。確立されたサプライチェーンラインが中断された場合、組織は代替プロセスを迅速に再検討する必要があります。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

混乱や予期せぬ事態は、組織が大きな決断を迫られることを意味します。例えば、事業を別の地域に迅速にシフトしたり、突然紛争状態になっている国に新商品を一か八か投入したりすることが考えられます。長期的には大きな市場機会となりえます。

・リスクを嫌う状況下で業務を行う

混乱によって、組織は新たなグローバルな機会を模索することになるかもしれません。このような新しい環境では、規制が強化されたり、他の「官僚的」なステークホルダーとの関係を調整したりする必要が生じる可能性があります。これまでのビジネスの進め方とはかなり異なる可能性があります。

・地理的拡大を通じてビジネスを成長させる

特定の国・地域における地政学的な課題によって、組織は、製造拠点や製品・サービスの市場として、新たな地域を検討する必要に迫られるかもしれません。

コンテクストとリーダーの特性をそれぞれ見極める

今回は地政学的状況に伴う不確実性にフォーカスして、より密接に関わるコンテクストをご紹介しました。

ただ、組織や事業が直面するコンテクストはこの一面だけではありません。それぞれの環境における特定のコンテクストを理解し、最適な組み合わせの人材を測定することで、混沌とした世界で組織を発展させる将来のリーダーを発掘することが可能です。

なかなか予測が難しい未来のリーダーを選抜・育成する際は、成功確率を高めるためにコンテクストという考え方をぜひ取り入れていただければと思います。

3月8日は国際女性デーでした。これに合わせて英エコノミスト誌ではOECD(経済協力開発機構)29か国の中でglass-ceiling index (GCI)=ガラスの天井指数なる女性の働きやすさ指数を

発表 しています。GCIは、主に富裕国で構成されるOECD加盟国において、女性が職場で平等な待遇を受ける可能性が最も高い国と最も低い国を毎年評価するものです。2024年、日本は29か国中27位と下位3番目でした。男女の労働参加率や給与の差、育児休暇の取りやすさなど10の指標に基づき分析しており、中でも日本は企業の管理職に占める女性の割合が14.6%(OECD平均は34.2%)と低く、多くのマスメディアでも取り上げられました。

日本がこのような評価であることを念頭に置きながら、今回はSHLグループの

コラム を一部ご紹介しつつ、女性のリーダーシップについて考えたいと思います。

リーダーポジションにおける多様性促進のために

この30年間で、特に高所得国においてより多くの女性が管理職のポジションを占めるようになりましたが、それでもなお、管理職における男性との人数差を縮めるまでには、まだ長い道のりがあります。組織内のリーダーたちは、女性の昇進に関する意思決定時にステレオタイプに頼る傾向が強いものの、優れたピープルマネジャーとなる要素のいくつかは、女性が強いポテンシャルを持つことが客観的データから分かっています。

SHLグループのホワイトペーパー

「The New Era in People Management」 では、性別によるパーソナリティの傾向に言及しています。男性は長期的な視点を持ち、他者に影響を与える傾向があり、女性は他者の行動に理解と共感を示し、適応し、つながりを求める傾向があると報告されています。一般論ではありますが、女性のこれらの特徴を見極め、育成し、適切に配置すれば、優れたピープルマネジャーを育てることができます。

実際、リーダーシップのジェンダーダイバーシティが上位25%に入る組織は、ボードメンバーに女性がいない組織よりもROEが47%高いと報告されています。にもかかわらず、昇進の可能性があると見なされるのは女性より男性の方が多いのです。その理由は、昇進の可能性が「男性的」とみなされる特徴と関連づけられ、重視されているからです。個人の特性よりも、これらの特徴によって採用や昇進が行われており、結果的に男性のほうが成長機会を得やすい傾向にあります。

女性がリーダーシップパイプラインで離脱する背景

リーダーシップパイプラインの途中で女性が減少する原因となる、多くのミクロな課題も存在します。

女性のキャリアを促進する最も効果的な手段として、あらゆるレベルの女性がフレックスタイム制を挙げています。女性リーダーは、家庭の事情で自発的に休職・退職する割合が男性よりはるかに高い傾向にありますが、機会があれば仕事に戻りたいと考える人がほとんどです。可視化されず、無視され、見過ごされ、過小評価されていると感じている女性の体験談の多くは、耳に入る機会すらありません。彼女たちはテーブルに着いていたとしても、必ずしも意見を聞かれているわけではなく、事業の方向性に影響を与える意思決定に加わっているわけでもないのです。

柔軟な仕事環境の他にも、家庭での公平なパートナーシップやアセスメントを活用して人材戦略に女性を組み込むことなど、

女性の活躍を後押しするヒント は他にもあります。

67%の組織がDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)への投資を維持または増加させています。

※ 変革にあたっては、達成すべき目標とその障壁がどのようなものであるか正確に理解し、経営層を含め組織全体で継続的に努力しコミットすることが重要です。

性別による機会損失をなくそう

世界的にみても、まだまだリーダーポジションに占める女性の割合に課題があります。日本の現状は輪をかけて深刻です。DEIは必ずしもジェンダーだけの問題ではありませんが、こと日本において目下の課題はジェンダーダイバーシティと言えるでしょう。先述したように、ダイバーシティ推進によって組織力の向上は多く報告されており、組織が取り組むべき合理性を示しています。

女性の組織における更なる活躍に焦点が当てられがちですが、仕事中心が当たり前と捉えられていた男性がより家事育児に取り組むことも同様の文脈で扱われるべきでしょう。性別に関係なく、能力やポテンシャルがある人が適切な立場で存分にその力を発揮し、また、ジェンダーにとらわれず家庭や育児に関わりたいと思う誰もがそのようにできる社会であってほしいと願います。

SHLのアセスメントとインサイトは、人材の客観的判断を可能にし、こうした社会の実現の一助となりえます。

※ https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/global-talent-trends/ https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#beyond

イギリスに本社を置くSHLグループによるTOBとその後の吸収合併により、日本エス・エイチ・エルは2023年9月29日に新たな歴史を歩み始めました。今回のコラムでは、この節目に改めて当社の歩みを振り返りながら未来への決意を新たにしたいと思います。

排除から登用の思想へ

まず、当社の創業の物語を紐解きます。

創業社長である清水佑三は、当時、就職情報サービス事業を行っていた文化放送ブレーンで役員を務めていました。企業の就職試験として採用テストの事業も行っており、「人事テスト」に強い関心を持っていました。

清水は新たな人事テスト作りにあたり当時の労働省へのヒアリングなど様々な情報収集を行い、2つの原理原則にいきつきます。「一つは、

そのテストが仕事の成否との関連についてのみ興味をもっていること。 もう一つは(不適応予測値を出して、排除することに興味を持つのではなくて)

適応する予測値を出して、登用することに興味を持つものであること 」。

人事テストの範を探すために手にした『Tests』という医学・教育・産業など目的別にテストを解説する要覧の中で、清水はイギリスにあるSHL社のテストプロダクトと出会います。ビジネス場面で用いられるテストとして多数紹介されていたSHLのプロダクトは、どれも測定能力が細部まで明快で曖昧さがなく論理的に構成されており、プロダクト群全体を通して見えてくるテストづくりの考え方がまさに清水の原理原則と合致していたのです。SHLの社名は、創業者で心理学者でもあるサヴィル(

S aville)博士とホールズワース(

H oldsworth)博士の名前の頭文字をとったもので、このサヴィル博士に清水が手紙を書いたことから日本エス・エイチ・エルとしての歴史が始まりました。

1987年にSaville & Holdsworth Ltd.と株式会社文化放送ブレーン(当時)との合弁契約に基づき、両社の折半出資により株式会社エス・エイチ・エル ジャパンが設立され、日本でSHLのテストが販売されることになります。

清水の人事テストビジネスにおける信念、「排除ではなく登用のための人事テスト」は、「ビジネスにおける適材適所の実現」として今もなお私たちの根幹にあります。

当社の理念を表すプロダクトやサービス

合弁会社設立初期からパーソナリティ検査OPQ、知的能力テストとのパッケージであるGAB、コンピュータ適性テストCABが販売されていました。これらのプロダクトは、現在もあらゆる企業の適材適所を実現するツールとして活用され続けています。さらに、約30年前の1995年、各社ごとに採用基準を設計する採用基準策定サービス、客観面接のスキルを学ぶ面接技術訓練コースの提供を開始しています。まだ採用で「学歴不問」を打ち出し話題になる時代、当時の日本企業にとって主流であった属人的・慣習的な評価に一石を投じます。時代の変遷とともにビジネス環境は劇的に変化していますが、当社草創期から提供しているこれらのサービスが現在も十分活用されていることは特筆すべき点です。当社の理念を表したサービスが時代を超えて受け入れられているのは、その理念が普遍性を持った価値観であることを表していると言えるかもしれません。

日本エス・エイチ・エルの更なる発展

その後も、価値観やモチベーションを測定するアセスメント、マネジメントのためのイントレイ演習や判断力アセスメント、組織文化測定など、様々なプロダクトを発売し続けます。並行して面接のトレーニングや基準設計に伴うデータ分析などのコンサルティングサービスも増えていきました。また、技術革新に伴いアセスメント実施形態も進化し続けています。日本の採用市場におけるインターネットの活用が進む2001年、当社は国内初となるWebテストをマイクロソフト社と共同開発し、リリースしました。近年では本人認証厳格化のニーズに伴いテストセンター方式のオンラインテストやプロクタリング(試験監督)機能を搭載した商品も発売しました。

企業としては、合弁から14年後の2001年12月、当時の大阪証券取引所のナスダック・ジャパンに上場。上場初年度の売上は初の10億円を突破、50名を超える従業員を抱える企業へと成長していました。2007年、資本関係のあった株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)から現社長の奈良学が副社長として就任。2008年4月、創業者清水は逝去しました。「楽して儲けて尊敬される(効率的に働き、利益率が高く、社会に貢献する)」を社是とし、順調に事業は発展しながら、上場廃止前最後の決算では売上高35億円、取引社数約8,600社、従業員数は116名の企業へと成長しました。

ビジネスが益々グローバル化する中で、近年のビッグデータ活用、タレントマネジメント、ピープルアナリティクスなどの機運を追い風に、SHLグループの一員として当社の貢献できる余地は更に広がっていると考えます。

おわりに

私が入社した頃、すでに「全社員測定による社員の可視化」の必要性を清水は説いていました。昨今のピープルアナリティクスの話題に触れるたび、創業社長の先見の明に驚くとともに、時代が追い付いたなと当時を懐かしく思い返します。

本コラムでこれまでの歴史を改めて振り返りながら、当社の成長を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を抱きました。SHLを最初に見つけ日本に浸透させた創業者清水の功績は言わずもがな、社員たち(卒業した方も多くいますが)及び事業に携わった方々の不断の努力、そして何よりも、サービスと理念に共感し組織をより良くするためにご利用いただいた日本のお客様が、当社を共に作ってきたのだと思います。吸収合併によって、当社のグローバルでプロフェッショナルなプロダクト・サービスの浸透を更に加速させ、みなさまのよりよい組織作りのため最大限貢献したいと思います。

参照:清水佑三(1988). 「排除の思想」から「登用の思想」 人事工学研究シリーズ①「排除の思想」から「登用の思想」へ, 28-39