多様なバックグラウンドを持つ社員の相互理解のために、1on1ミーティングにアセスメントを活用。

マネジャー向けコーチング研修を実施した朝日インテックJセールスの事例をご紹介します。

※本取材は2021年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

朝日インテックJセールス株式会社

医療機器の販売、医療機器関連の研究、開発事業、医療機器に関するコンサルタント事業、医療機器の修理及び賃貸業務

医療機器販売業

従業員数 : 95名 (2021年6月末日現在)

インタビューを受けていただいた方

川又 治 様

朝日インテックJセールス株式会社

営業本部 フィールドマネージメントチーム チームリーダー

インタビューの要約

様々なバックグラウンドを持った社員が相互理解を行うために、客観的に自己をみつめるツールとしてアセスメントを導入。

効果的な1on1ミーティングを実施するため、マネジャーにアセスメント「万華鏡30」とコーチングのトレーニングを実施。離職が減ったほか、マネジャーのコミュニケーションが変わったというフィードバックを得られた。

アセスメントによって見出された社員の全体的特徴を、採用戦略にも活用。新しい個性をもった新入社員をのびのび育成するためにも、コーチングを活用してほしい。

今後の課題は、採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用し、科学的人事を推進することで、変化の激しい医療業界を生き残るための風土改革を行うこと。

様々なバックグラウンドを持つ人材が相互理解をするために、 全社にアセスメントを導入。

私は新卒でリース会社に入社し、外資系医療機器メーカー、日本の医療機器メーカーを経験し、11年前に当社に入社しました。大学を卒業してから営業一筋でしたが、4年前に新設の人事部門で採用・教育を担うことになり、手探りで現在の部署を作り上げました。

2017年にノーベル賞を受賞した行動経済学者、リチャード・セイラーの、人間は必ずしも合理的に意思決定をするわけではないという理論を書籍で読み、心理学的なアプローチに興味を持ちました。営業時代にも、人材育成における個人差を目の当たりにしたり、部下との関わり方がわからず悩んだりすることがありましたので、人事の仕事はこれらのことを学ぶいい機会だと思いました。

日本エス・エイチ・エルの万華鏡30を導入した目的は、社内のコミュニケーションの円滑化です。当社は、カテーテル治療に使用されるガイドワイヤーでトップシェアである朝日インテックの国内販売部門として2006年に設立されました。売上が10年余りで50倍と急成長した為、内資系企業・外資系企業からの中途入社、新卒入社、また元々当社製品を扱っていた企業からの入社と、様々なバックグラウンドを持った人材が集まっています。一時期離職が続いたこともあり、上下間のコミュニケーションや相互理解が必要だと感じました。特に5年前から始めた新卒採用で入社した社員は、我々キャリア入社組からすると異色の存在。彼らを適切に育成する意味でも、社員の相互理解が必要です。そのため、全社にアセスメントツールを導入して個人に結果をフィードバックし、「自分が何者であるか」というコミュニケーションの土台をまず作りました。万華鏡30の結果については、「当たっている」という声が多かったですね。

1on1ミーティングでアセスメントを活用するコーチング・トレーニングを実施。 離職の減少、上司のコミュニケーション力向上に効果あり。

その後、上司が部下をコーチングするための1on1ミーティングの研修を企画しました。その際に、「万華鏡30を1on1に活用したい」と思い、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントと外部企業のコーチングの講師で打ち合わせをしていただいて、上司が1on1の中で万華鏡30を活用できるように進めました。

1on1ミーティングは月1回、各エリアマネジャーと部下との間で実施されます。万華鏡30を使うことを推奨していますが、使いたくない場合は使わなくてもよいと告知しました。また、1on1で万華鏡30を使う場合は、部下の結果だけを提示すると高圧的に受け止められる可能性もあるため、かならず上司自身の結果も提示して相互理解するようにと強調しました。

万華鏡30を使った1on1およびコーチングのトレーニングを行った効果ですが、まず離職が減りました。もちろん離職はゼロにはできませんし、する必要もないと思いますが、医療業界での重要なリソースであるドクターとの人脈や知識を持つ社員の流出は痛手ですし、すぐに次の人を育てられるわけではありません。今後は、制度面などコミュニケーション以外の部分でもさらにリテンション施策を整えていくことを考えています。

また、一部のエリアでは上司の接し方がガラッと変わったという報告を若手社員から受けています。今まではどちらかいうとトップダウン的なコミュニケーションだったのが、部下の話を聞くようになったということです。コーチングの在り方を学習したことに加え、万華鏡30によって「自分にはこんな要素があったのか」と客観視することで、マネジャーにも学びがあったのかなと思います。

社員の特徴は採用方針にもフィードバック。

採用と育成の両輪の人事施策で、変化の激しい医療業界を生き残る。

また、今回の全社受検の結果をもとに、採用戦略を検討しています。たとえば、当社の営業職社員が強く持つ特徴を採用要件にする、オーソドックスなマネジャー層を補うため創造性を採用要件に入れるなどです。新卒社員には創造性を発揮していただきたいと期待しています。昨今の企業合併やコロナ禍など、医療業界は変化が著しく、環境の変化に適応できる人材がいないと、組織として生き残っていくのは難しいと思います。

その上でコーチングの効果として期待しているのは、マネジャーが新しい発想をもった新入社員の個性を生かし、のびのび育成できるようにすること。せっかく尖った人材を採用しても、マネジメントによってだんだん丸くなってしまうのではもったいない。同時に、私からも若手社員と個別に話をして、「今まで受けた教育で納得いかないことや問題点などあるかもしれないが、自分たちで考えて自分たちで決めていいんだよ」とメッセージを送っています。若い頃から自分で決める経験を積まないと、意思決定のできないマネジャーになってしまいます。せっかく素質のある人材を採用しているので、彼らには早い段階から自分で決めるということ、そして決めたことに責任を持つということを、しっかり教育で身につけさせたいと思っています。

今回、日本エス・エイチ・エルに携わっていただいてプロジェクトを実行し、少なくとも管理職以上の意識は変わりました。頭ではわかっていても感覚的にわかりづらかった「人にはオリジナリティや個性があって一人一人異なる」ということをアセスメントのデータで明示してもらえたことが大きいと思います。担当コンサルタントの方には、社員向けにアセスメントの説明会も開いていただき、社員が理解を深めることに貢献していただきました。

今後の課題は、コーチングと採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用していくこと。変化の大きい医療業界において、人の目による人事のみに頼ってしまうと、オーソドックスな社風が強くなってしまい、組織として生き残ることができません。データや統計など科学的な資料をもって、人の目の限界を補う必要があります。

最後に、個人的な課題は、自分が経験したことを次の世代へ伝えることです。私自身、多くの上司や先輩に育ててもらった恩を感じながら年を重ねましたが、今は私自身が次世代を育て、彼らがまた次世代を支えていくことを実感しています。このような継承の物語が積み重なって歴史となってきたのが、日本企業の強みではないでしょうか。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

藤田 夏乃子

1on1ミーティング実施にあたり、相互理解を行うための材料としてアセスメントを利用したいというお話をいただき、今回の取り組みが始まりました。

きちんとアセスメント「万華鏡30」を理解してほしいという川又様の熱意を受けて、私が「万華鏡30」の説明会を実施させていただきました。説明会当日は参加者の方からたくさんの質問をいただき、皆様積極的にご参加いただいたのを覚えています。

実際に川又様から1on1ミーティングを実施していく中で、上司・部下間でよりよいコミュニケーションに変わっていっているとお聞きしたときはこの取り組みに貢献できてよかったと感じました。

今後も広くアセスメントの活用を考えていらっしゃるとのことで、様々な場面でお力になれるようにしていきたいと思います。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連する導入事例

部署内のコミュニケーション改善のため、チーム長制度を導入した愛知製鋼。

コミュニケーションの要を担うチーム長の育成に、アセスメントをどのように活用したのかをご紹介します。

※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

愛知製鋼株式会社

鋼材、鍛造品、電磁品の製造と販売

鉄鋼業

2,687名(2020年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方

杉浦裕樹 様

愛知製鋼株式会社

人事部 人材開発室

インタビューの要約

上司部下間のコミュニケーション不足の解消と、若手にマネジメント経験を積ませることを目的に、チーム長制度(4~7名の小集団をチーム長が束ねるという制度)が発足した。

チーム長の研修として、コミュニケーションの基礎となる自己理解を促進するために、OPQを導入した。

OPQを部下とのコミュニケーションの改善に役立ててくれる人もいた。チーム長制度の導入から、マネジメントアンケートの評価は向上してきている。若手をチーム長に登用して研修を受けさせるというサイクルが定着してきた。

当社はかつて少人数によるチーム体制をとっていたのですが、2003年に組織のフラット化をしまして、室長がすべての部下をマネジメントするという組織体制になりました。しかし十数年たつと、上司と部下のコミュニケーションが不十分で、若手の育成や指導が行き届かないという問題が出てきました。そのため、もう一度4~7名の小集団の体制に戻して、細かな指導やコミュニケーションを行っていきましょうということで、2016年頃にチーム制を再導入しました。

「チーム長」というポジションは基幹職の登竜門になっており、チーム長制度は二つの目的を持っていました。その二つというのは、チーム長が小集団を束ねてチーム内のコミュニケーションの活性化を図っていくこと、管理職になったときに円滑に業務を遂行させるためチーム長となった若手に小規模のマネジメントを経験させることです。

チーム長に任命された人の反応は様々でした。もともと役職についてなくても後輩育成を行っていた人からは、きちんとチーム長に任命され指導がやりやすくなった、という声がある一方でプレイヤーとしての業務が忙しい中で責任が重くなったと感じる人もいました。

コミュニケーションの基礎は、自己理解から。

新任チーム長のための研修に、チーム長自身の自己理解のためのアセスメントとして、OPQを活用したコミュニケーション改善のプログラムを取り入れました。きっかけは、数年前に新卒採用で日本エス・エイチ・エルの適性検査を導入した際に、「めっちゃ当たってる」と僕がベタ惚れしたこともあったのですが、コミュニケーションのスタイルを的確に分析できる指標を探した結果として行き着いたのがOPQでした。そもそもチーム長を強化しようとした背景は、チームのコミュニケーションの活性化を図っていこうということなんですが、まずは相手のことを知る以前に、自分のことを理解して、「僕ってこういう人間なんだな」「こういう傾向があるんだ」ということをわかったうえで、「じゃあどうやって相手と接しよう」「僕はこういうところに気を付けないと地雷を踏むな」とか、そういうことを考えるべきではないかなと思っていたんです。そのために、とにかく自分を理解するのに最適なツールを探していました。就職活動中の学生にも自己分析をさせますが、それと同じですね。その際に、「僕ってこういう人間かなあ」と一人で考えても納得感がないので、だったら定量的に見えるものを使って自己理解をしようということで、日本エス・エイチ・エルにお願いしました。

日本エス・エイチ・エルのアセスメントを選んだ理由は、僕が自分の結果を見たときに、新たな自分を発見できたというのもあります。たとえば勝気なところは認識が一緒だなと思ったんですけど、違う部分で意外な傾向が表れた部分もあって。「俺ってこういう傾向ある?」と人に聞いたら「うーん、あります」と。自分が無意識にとっている行動も結果に表してくれるアセスメントだったら自分の新たな側面を発見できるなと思いました。

実際に、研修を設計運営して思ったことは、コミュニケーションにおける自己理解の大切さを伝えるのは難しいということです。自己理解の重要性をいかに人事として伝えていくかというのは今でも課題ですし、当時は思うようにいかないなと思うこともありました。

逆に良い点は、自分と部下の結果を照らして、「自分と部下はこういう相性なんだ」、「こういう喋り方をすると伝わりにくいのか、だからコミュニケーションがうまくいかないのか」といったことを数字で見ると、特に技術系の人は良く理解してくれます。なんとなく、で言われても彼らは納得しづらいので、その点を定量的に見せて、「だからこういうふうにしたほうがいいですよ」という説明を加えることで、活用してくれる人はいました。チーム長たちが率先して行動を変えてくれれば、いずれ会社がいい方向に向かうと思うので、これは嬉しかったですね。

チーム長だけが対象ではないのですが、職場マネジメントアンケートを2年に1回とっていて、いわゆるマネジャーのマネジメントに対する評価を調査しているのですが、アンケートの結果は年々向上しています。コメントを見ても、小集団規模でうまく組織が回っているという声はあります。

あと、チーム長に若手を積極的に登用して、この研修を受けさせて自己理解させる、という流れが出来てきたと思います。基幹職の意識もチーム長は若手にやらせるものだと変わってきました。

今後は、チーム長が評価者となる仕組みを導入することを検討しています。現在、チーム長の上の室長が評価していますが、メンバーを一番近いところで見ているチーム長に評価とフィードバックをやってもらい、適切にPDCAをまわせるようにしていきます。今はチーム長に対してコミュニケーションや指導を軸にした研修を行っていますが、今後は評価を研修に含める必要があると思っています。

個人的には、チーム長のアセスメントデータが蓄積されてきたので、チーム長適性モデルを開発し、次期チーム長候補の選抜や採用選考の基準として使うことも検討したいと思っています。単一のチーム長適性モデルを作ると、同じような人がチーム長になってしまうので、複数のチーム長タイプを想定して分析したいです。当社は保守的な会社ですので、人を数値化することに慎重ですが、定量的なアプローチで人事からの提案の納得性を高めたいです。

日本エス・エイチ・エルとは長い付き合いで信頼しています。人の特徴を正確に表すアセスメントツールとアセスメントツールを活用したタレントマネジメントのノウハウを持っているので、当社のタレントマネジメント施策を一緒に進めてもらえる会社だと思っています。めちゃくちゃ融通利かせて、当社に寄り添ってアレンジしてくれるので助かっています。今後も先進的なアセスメント活用手法について情報提供してもらいたいと思っています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 名古屋オフィス長

杉浦 征瑛

偶然同じ苗字であった杉浦さんとはHR以外の分野についても同じテーマに関心を持っていることが多く、初めてお会いした時から幅広い意見交換をさせていただきました。マネジメントは「人を動かして、組織目標をなんとか達成する」ことですので、人を動かすためのコミュニケーションが欠かせません。コミュニケーションは相手が動くことを目的としており、自分の言動を相手がどのように知覚するのかを知るために、自己理解と他者理解が重要になります。マネジメント力強化のために「自己理解」を取り入れるのは、一見突飛に見えますが実は本質的な取り組みです。研修設計のための行った杉浦さんとの議論は私にとって有意義な経験となりました。今回の研修でのメッセージは、繰り返し形を変えて伝えていく必要があるものです。引き続きお力になれればと考えています。

おすすめのセミナー・イベント情報

能力開発に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

オンボーディングに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

リーダー育成に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

インターンシップに役立つサービス

アセスメント

玉手箱Ⅰ

短時間のアンケート回答でポテンシャルの予測値と面接時のチェックポイントを出力します。受検人数制限がなく新卒採用の母集団形成や初期選考に効果的に活用できます。

Read More

関連する導入事例

関連するコラム

| 測定能力 | 組織の特性に関するサーベイ |

|---|---|

| 所要時間合計 | 20分 |

Solution Wizardとは

Web上で回答する組織特性サーベイです。

組織特性を短時間で把握し改善を促進

組織のパフォーマンスを発揮するために欠かせない、組織の特性に関するデータを短い時間で包括的に得ることができます。また、結果に基づいて管理職従事者の能力開発を目的に推奨されるアセスメントツールを提示し、組織開発を促します。

1年で複数回の実施で定点観測

1年間で複数回サーベイが可能なため、組織の問題点の把握や施策前後での効果検証、時系列変化の把握に有効です。

カスタマイズの質問の追加が可能

既定の説明のほか、質問を追加することができ、より自社に適したサーベイにできます。

Solution Wizard 科目と特徴

「企業体質」「組織環境」「仕事のスタイル」などについて組織の特性を把握します。

組織特性に関するサーベイ

同じ組織に所属する管理職従事者とその他従業員がそれぞれ組織に関する質問に回答し、「企業体質」「組織環境」「仕事のスタイル」など、計6カテゴリー全32項目について組織の特徴を把握します。組織間(部門間)、管理職従事者とその他従業員間の特性の違いを明らかにします。

利用料金

年間使用権料

100万円/年

※上記費用に消費税は含まれておりません。

関連する導入事例

関連するコラム

はじめに

DEIとは、Diversity(多様性), Equity(公平性)and Inclusion (包括性)の略語です。ビジネス上で重要な課題とされるDEIですが、SHLのグローバルタレント調査で、取り組みを強化していると回答したのはわずか5社に1社でした。DEIの施策は今や道徳的な義務以上のものと考えられます。従業員のパフォーマンス、定着率、会社の評判、そして長期的な組織の成功にプラスの影響を与える戦略的な意思決定事項です。今回のコラムでは、SHLグループのホワイトペーパーから一部抜粋し、DEIがもたらす組織へのメリットとタレントマネジメントの実践について解説します。

DEIの定義

まず、本コラムでのDEIの定義を確認します。定義は過去の記事から引用します。- Diversity(多様性):その人自身をユニークにする特徴。DEI施策は、組織がサービスを提供する集団の多様性を、職場に反映することを目指しています。

- Equity(公平性):公平性とは、偏りがなく公正であることです。公平性と平等の違いは、平等はすべての人に同じリソースまたは機会を与えることに焦点を当て、公平性はすべての人に同じ結果に到達するために必要なリソースと機会を与えることに焦点を当てていることです。丘に植えられた木から2人がリンゴを収穫しているところを想像してみてください。両方の人に同じ高さのはしごを与えると、上り坂に立っている人はリンゴに手が届きますが、下り坂に立っている人は手が届きません。これは平等です。どちらの人も同じはしごを受け取りました。公平性は、下り坂に立っている人に長いはしごを与え、両方の人がリンゴに手が届くように必要なリソースと機会を与えます。

- Inclusion(包括性):組織の方針や慣行すべてにおいて、組織内の人々が「意見を聞いてもらっている」と感じる職場を作ることです。組織内の人々に「すべての人々を気遣い、耳を傾け、配慮している組織で働いている」と感じさせることが、DEIの施策の最終目標であり、最も難しい部分です。

DEIの施策がどのように組織の成果に貢献するか

- 人材の確保と維持 DEIに取り組む組織は、求職者にとって魅力的な存在となり、企業の評判や優秀な人材への訴求力を高めます。ひいては、従業員の定着率向上や、離職率の低下による雇用コストの削減につながります。インクルーシブな職場環境は、従業員が価値を感じられるようにし、エンゲージメントや仕事満足度、そしてロイヤリティの向上を促進します。

- イノベーション、創造性、意思決定の改善 多様なチームが多様な視点をもたらし、課題解決における創造性とイノベーションを促進します。インクルーシブな環境は、オープンなコミュニケーションと多様な視点への配慮を促し、バランスのとれた意思決定プロセスにつながります。

- 市場と顧客の理解 多様な人材が市場や顧客の理解を深め、その結果、より幅広い消費者層に対応する製品やサービスを生み出します。これらは、最終的に企業の競争力を高めます。

- グローバルな視点 多様な労働力から得られるグローバルな視点は、特に重要です。グローバル市場で事業を展開する企業にとって、文化の違いを乗り越え、多様な市場のニーズを理解するのに役立ちます。

- 企業の評判 ダイバーシティとインクルージョンを優先することは、社会的責任に合致し、企業の評判を高め、社会意識の高いステークホルダーに訴えかけます。

- チームワークとコラボレーションを強化 インクルーシブな組織文化はコラボレーションとチームワークを促進します。社員が自分のアイデアや意見を気軽に共有することで、チームワークが向上し、より効果的なコラボレーションや問題解決につながります。

タレントマネジメントにおけるDEIの実践

DEIを実践する施策をいくつかご紹介します。インクルーシブな採用プロセス

採用の初期段階でブラインド採用プロセスを採択することで、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を最小限に抑えることを目指せます。ブラインド採用プロセスとは、採用の過程で応募者の個人的な情報(名前、性別、年齢、出身地、学歴、写真など)を隠して評価する方法です。そのほか、様々なターゲットに向けたジョブフェアに参加したり、多様な人材を惹きつける団体と提携したりするなど、多様なソーシングチャネルを活用することも寄与します。また、求人票で偏見のない言葉を使用すること、特別なニーズがある人々に対応する計画を立てること、多様な面接官をアサインすることも考慮すべきです。リーダーシップ開発とトレーニング

インクルーシブなリーダーシップ文化を育むために、組織はリーダー向けにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や異文化への理解など、テーマを絞った研修プログラムの継続的な実施が必要です。また、少数派グループから優秀な人材を発掘し、育成するためのメンターシップ機会をリーダーが提供できるようにすることも必要でしょう。業績評価の透明性

業績評価における透明性の促進は、公正なパフォーマンスマネジメントの実践につながります。明確に定義された客観的な評価基準は、従業員の貢献や成果に基づいて公平に評価される環境作りを支援します。インクルーシブなオンボーディングプログラム

メンターをアサインする、異文化を含む他者理解に関する研修を提供する、重要なリソースにアクセスできるようにするといったオンボーディングプログラムを準備すべきです。新入社員が最初から大切にされている、自分が一員であると感じることができます。従業員同士のコミュニティ(Employee Resource Groups)の設立

従業員リソースグループ(ERGs;Employee Resource Groups)と呼ばれる従業員のコミュニティを設立し、サポートします。つながりや多様な意見を言えるプラットフォームを提供することで、包括性をさらに強化します。コミュニティは、例えば女性やLGBTQ+など、共通の背景や経験を持つ他の従業員とつながることを可能にします。定期的なサーベイ

組織は、従業員の経験や認識に基づいて戦略を適応させ、改善を重ねるため、DEIに関する定期的なサーベイを実施することが望ましいです。おわりに

DEIは理想論や道義的責任といった抽象的な概念ではなく、ビジネス成果を生み出すための具体的なビジネス戦略のひとつです。組織がDEIを重視するカルチャーを創造することは、最終的に従業員の満足度、生産性、イノベーションの向上につながります。冒頭述べたように重要度を認識していても、取り組みに十分着手できている企業は多くありません。完璧を追い求めるのではなく、まずは自社で何ができるか、現実的な一歩から踏み出してみましょう。 変化の激しい時代、新たな価値創造に向けて組織は変化を加速させています。同時に、そこで働く一人ひとりは、自分のライフスタイルやライフステージに応じて柔軟にキャリアを選択する傾向が強まっており、これまでの組織が主導する一律のキャリアパスが機能しない現実があります。こうした背景から、従業員が主体的にキャリアを形成していく「キャリア自律」は組織の人材育成のスタンダードになりつつあります。本コラムでは、キャリア自律を実現するヒントと組織としてのキャリア自律支援策をご紹介します。

キャリア自律への7つのヒント

具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。- 内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。

- 専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。

- ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。

- 現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。

- スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。

- 適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。

- 前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。

組織として、人事としてできること

これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、パーソナリティ、価値観、モチベーションリソースなど、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は1on1のフィードバックですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。

部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。

また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。

おわりに

日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。

なぜ、部長職にアセスメントを実施する企業が増えているのか

最近、部長職を対象としたアセスメントを実施する企業が増えています。人材版伊藤レポートは一つの大きなきっかけとなりました。大手企業の経営陣が人的資本経営の重要性に気づき、実践に向けて動きだしたことが影響しています。もちろん、現在の大きな環境変化により世界中のあらゆる企業が経営改革を余儀なくされていることは言うまでもありません。

各社が検討を進めている施策の代表的なものは、人材ポートフォリオ作成、トップマネジメントを含むキーポストのサクセッションプラン、ハイポテンシャル人材プログラム(選抜型研修、次世代リーダー育成等)、部長以上を対象にしたコーチングなどです。しかし、これらの施策を正しく作り、運用していくためには自社の問題を明確にしなくてはなりません。

今回のコラムでは、部長職のアセスメントの目的と方法について説明します。

部長職アセスメントの目的

部長(部長候補者を含む)をアセスメントする目的を大きく分類すると、選抜、能力開発、キャリア開発、人材可視化の4つに分かれます。主要な2つの目的(選抜と能力開発)について詳しく述べます。選抜目的では、採用を除くと以下の4つが主な取り組みです。

1.昇進要件の評価

昇進試験としてのアセスメントです。部長要件を満たすかどうかの評価に使います。昇進試験の場合、部長職の人材要件、部長に該当する等級要件に定義されたものが基準となるため、必ずしもライン部長や経営リーダーとしてのポテンシャルを評価しているわけではありません。あくまで昇進基準を満たすかどうかを判断するための参考資料となります。

2.ライン部長としての評価

ライン部長としてのポテンシャルやコンピテンシーを評価するためのアセスメントです。ライン部長の仕事は企業や部署を問わず類似した要素を持つため、共通のコンピテンシーを定義できます。客観アセスメントを行えば、部長候補のライン部長へ登用、現職の部長の別部長ポストへの異動の成功率を高めることができます。

3.ハイポテンシャル人材(経営リーダー候補者)としての評価

ハイポテンシャル人材を発掘育成する究極の目的は将来の社長を準備することです。経営リーダーになるための育成プログラム(ハイポテンシャル人材プログラム)に参加させる人材を現職の部長から選抜するためにアセスメントを利用します。選抜基準は経営リーダーとしてのポテンシャルの高さです。ポテンシャルは、能力、アスピレーション、エンゲージメントの3つの側面で評価します。9ボックスグリッドを活用し、ハイパフォーマーの中からハイポテンシャル人材を特定します。

4.上位職のサクセッサーとしての評価

サクセッサーとして上長から推薦された部長に対して、アセスメントを実施して上位職に対するポテンシャルを評価します。部長としての業績や働きぶりをよく知っている上司の評価に加えて、アセスメントを用いることで客観的に上位職に対する適合度を把握できます。ハイポテンシャル人材選抜とサクセッサー選抜は区別せずに行う場合もありますが、厳密な違いは、ハイポテンシャル人材が経営トップを目指しこれから様々な修羅場経験をするリーダー人材選抜であるのに対して、サクセッサー選抜は特定の上位職ポストに対する人材選抜であることです。

アセスメントは測定するためのツールですから、それだけでは能力開発に何の効力も持ちません。アセスメント結果を本人にフィードバックすることではじめて能力開発に貢献できます。

アセスメントは人間ドックと似ています。人間ドックでは腹囲測定、血圧測定、血液検査による血糖と脂質からメタボリックシンドロームかどうかを判定します。メタボリックシンドロームに該当すると判定された場合は保健師との面談で治療や健康改善の計画が作られます。

アセスメントでは、認知能力測定、パーソナリティ検査、インタビューによるリーダーシップコンピテンシーから部長職としての適性を判定します。検査結果はフィードバック担当者との面談により本人へ返され、部長職としての強みと弱みを認識します。そのうえで、業績の改善や上位職への準備などの目的に合わせた能力開発計画が作られます。

アセスメントを選抜で活用する

アセスメントを選抜で使う場合、人材要件の明確化(選抜基準の明確化)と人材要件に適したアセスメントの選択が必要です。部長の人材要件は、リーダーシップコンピテンシーに基づいて定義することが一般的です。

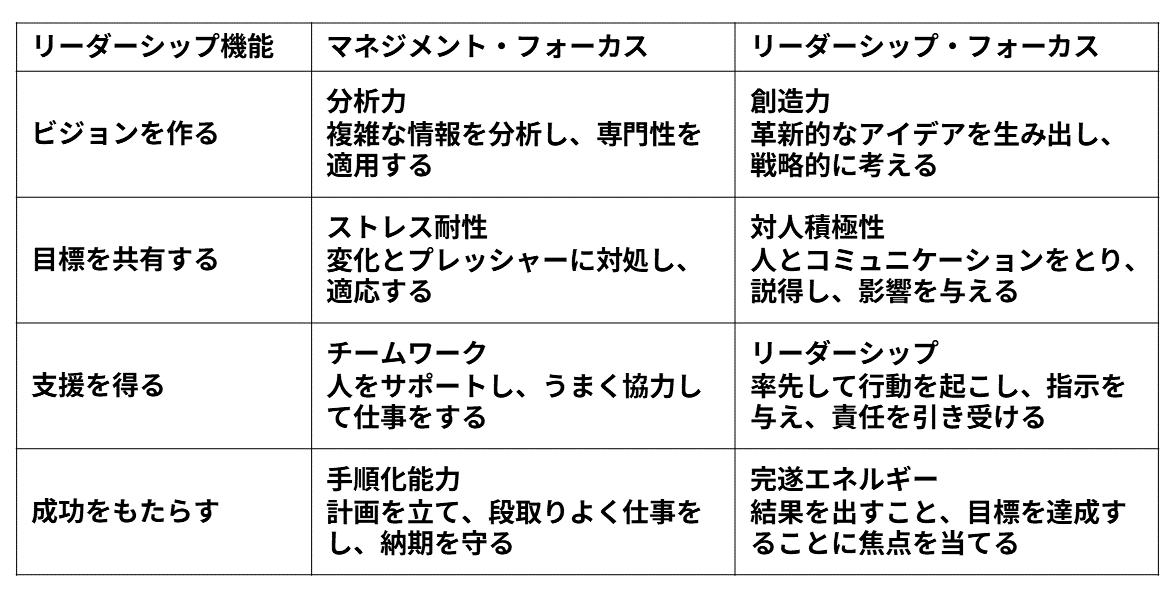

SHLリーダーシップモデルではリーダーにとって重要な4つの機能に対して、マネジメント・フォーカスとリーダーシップ・フォーカスに分けてコンピテンシーを定義しています。

・マネジメント(業務型)は、システムをうまく動かし続けることや、特定目的に対して信頼できるパフォーマンスをあげることに焦点を当てます。

・ リーダーシップ(変革型)は、システムの方向性を創り出し、発展・変化させることや、人と組織の両方を鼓舞して期待以上の成果を達成することに焦点を当てます。

人材要件が決まったら、適切なアセスメントを選びます。

アセスメントを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

・利用目的に合致していること

・適切に定められた人材要件を測定できること

・部長職の受検に適したアセスメントであること

・実施から結果活用まで運用しやすいこと

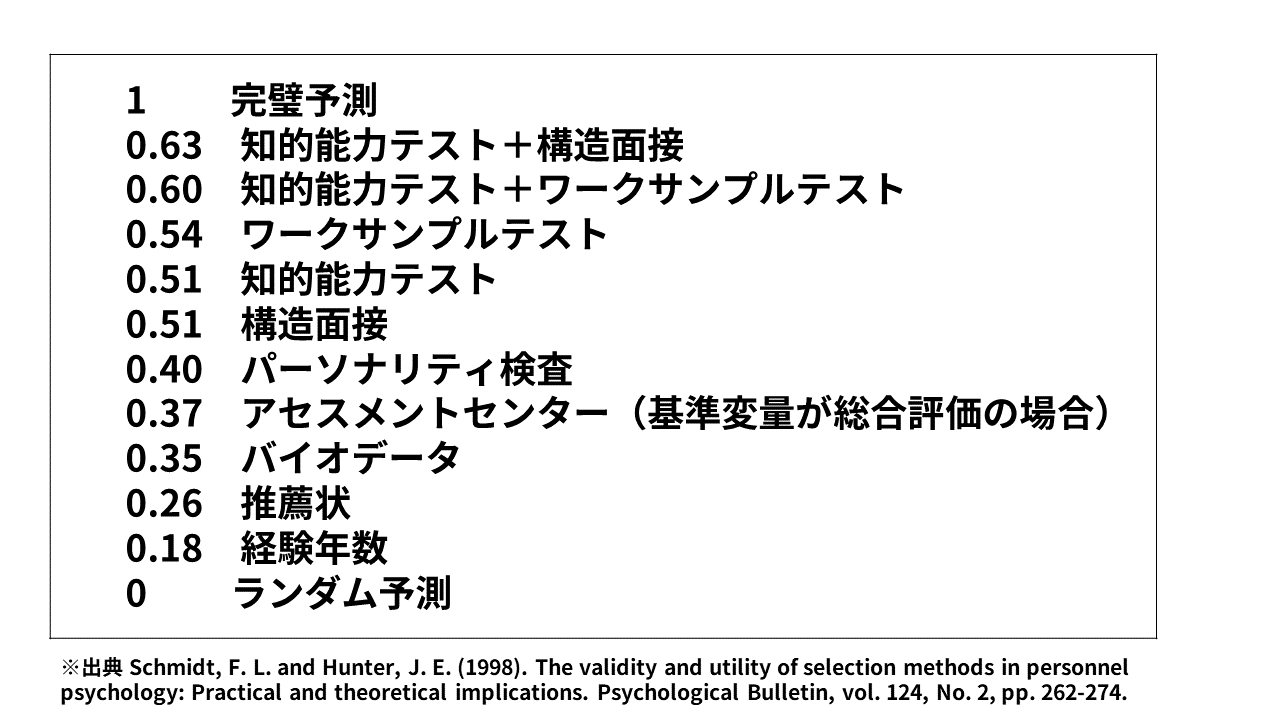

参考までにアセスメントの妥当性に関するメタ分析を掲載します。左側の数値は妥当性係数を表し、数値が大きければ大きいほど強力なアセスメントであることを表します。

<表:もっとも一般的な選抜手法の予測力>

アセスメントを能力開発で活用する

能力開発のためにはアセスメント結果のフィードバックが不可欠です。フィードバックを行うための最も重要な準備は、フィードバック担当者がアセスメントとフィードバックに関する専門的なトレーニングを受講することです。フィードバック担当者に適した人として、外部の専門家、人事担当、社内トレーナー、直属の上司などがあげられます。受検者本人と職務内容、アセスメントとフィードバックを全て理解している人が最適です。

フィードバックは、導入(目的、所要時間、機密性、アセスメント内容)の説明から入り、職務内容と求められるコンピテンシーの確認を行います。そのうえで、アセスメント結果を伝え、実際の職務行動にどのような影響を及ぼしているかを確認します。アセスメント結果と職務の関連について、行動を振り返ることで自己理解を促し、強みと弱みのついての正しい認識を持ってもらいます。

人間ドックの保健師面談では問題点を見つけ改善することに焦点が置かれますが、アセスメントのフィードバックでは長所・強みを見つけ、この特徴をパフォーマンスの向上につなげることに焦点を置きます。もちろん短所・弱みが明らかにパフォーマンス向上の阻害要因となっている場合は改善に焦点を当てることもあります。ここまでがフィードバックで行うことです。一般的な所要時間90分です。

フィードバックが終了したら、能力開発計画を作成し、職場での行動計画を実践します。この部分をサポートするのは専門のコーチや直属の上長です。

まとめ

言うまでもなく、部長職は企業のパフォーマンスと成長に大きな影響を与える重要な役割です。現在の部長職のパフォーマンスはそのまま組織のパフォーマンスに転換されるといっても言い過ぎではないでしょう。また、現在の部長職は次の経営リーダー候補者ですから、未来の会社を託す方々でもあります。部長職のアセスメントを選抜として活用する場合は、事前に対象となる職務やポストのコンピテンシーを明確にして、適切なアセスメントを選ぶことが重要です。能力開発として活用する場合は、フィードバックを行うことで求められるコンピテンシーを本人との対話によって合意し、職務行動の振り返りから自己理解を促すことが重要です。特に能力開発において各部長の個性を前提に本人にとって最適な方法でパフォーマンスを高めることができるよう、求められるコンピテンシーを柔軟に捉えることが大切です。