多様なバックグラウンドを持つ社員の相互理解のために、1on1ミーティングにアセスメントを活用。

マネジャー向けコーチング研修を実施した朝日インテックJセールスの事例をご紹介します。

※本取材は2021年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

朝日インテックJセールス株式会社

医療機器の販売、医療機器関連の研究、開発事業、医療機器に関するコンサルタント事業、医療機器の修理及び賃貸業務

医療機器販売業

従業員数 : 95名 (2021年6月末日現在)

インタビューを受けていただいた方

川又 治 様

朝日インテックJセールス株式会社

営業本部 フィールドマネージメントチーム チームリーダー

インタビューの要約

様々なバックグラウンドを持った社員が相互理解を行うために、客観的に自己をみつめるツールとしてアセスメントを導入。

効果的な1on1ミーティングを実施するため、マネジャーにアセスメント「万華鏡30」とコーチングのトレーニングを実施。離職が減ったほか、マネジャーのコミュニケーションが変わったというフィードバックを得られた。

アセスメントによって見出された社員の全体的特徴を、採用戦略にも活用。新しい個性をもった新入社員をのびのび育成するためにも、コーチングを活用してほしい。

今後の課題は、採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用し、科学的人事を推進することで、変化の激しい医療業界を生き残るための風土改革を行うこと。

様々なバックグラウンドを持つ人材が相互理解をするために、 全社にアセスメントを導入。

私は新卒でリース会社に入社し、外資系医療機器メーカー、日本の医療機器メーカーを経験し、11年前に当社に入社しました。大学を卒業してから営業一筋でしたが、4年前に新設の人事部門で採用・教育を担うことになり、手探りで現在の部署を作り上げました。

2017年にノーベル賞を受賞した行動経済学者、リチャード・セイラーの、人間は必ずしも合理的に意思決定をするわけではないという理論を書籍で読み、心理学的なアプローチに興味を持ちました。営業時代にも、人材育成における個人差を目の当たりにしたり、部下との関わり方がわからず悩んだりすることがありましたので、人事の仕事はこれらのことを学ぶいい機会だと思いました。

日本エス・エイチ・エルの万華鏡30を導入した目的は、社内のコミュニケーションの円滑化です。当社は、カテーテル治療に使用されるガイドワイヤーでトップシェアである朝日インテックの国内販売部門として2006年に設立されました。売上が10年余りで50倍と急成長した為、内資系企業・外資系企業からの中途入社、新卒入社、また元々当社製品を扱っていた企業からの入社と、様々なバックグラウンドを持った人材が集まっています。一時期離職が続いたこともあり、上下間のコミュニケーションや相互理解が必要だと感じました。特に5年前から始めた新卒採用で入社した社員は、我々キャリア入社組からすると異色の存在。彼らを適切に育成する意味でも、社員の相互理解が必要です。そのため、全社にアセスメントツールを導入して個人に結果をフィードバックし、「自分が何者であるか」というコミュニケーションの土台をまず作りました。万華鏡30の結果については、「当たっている」という声が多かったですね。

1on1ミーティングでアセスメントを活用するコーチング・トレーニングを実施。 離職の減少、上司のコミュニケーション力向上に効果あり。

その後、上司が部下をコーチングするための1on1ミーティングの研修を企画しました。その際に、「万華鏡30を1on1に活用したい」と思い、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントと外部企業のコーチングの講師で打ち合わせをしていただいて、上司が1on1の中で万華鏡30を活用できるように進めました。

1on1ミーティングは月1回、各エリアマネジャーと部下との間で実施されます。万華鏡30を使うことを推奨していますが、使いたくない場合は使わなくてもよいと告知しました。また、1on1で万華鏡30を使う場合は、部下の結果だけを提示すると高圧的に受け止められる可能性もあるため、かならず上司自身の結果も提示して相互理解するようにと強調しました。

万華鏡30を使った1on1およびコーチングのトレーニングを行った効果ですが、まず離職が減りました。もちろん離職はゼロにはできませんし、する必要もないと思いますが、医療業界での重要なリソースであるドクターとの人脈や知識を持つ社員の流出は痛手ですし、すぐに次の人を育てられるわけではありません。今後は、制度面などコミュニケーション以外の部分でもさらにリテンション施策を整えていくことを考えています。

また、一部のエリアでは上司の接し方がガラッと変わったという報告を若手社員から受けています。今まではどちらかいうとトップダウン的なコミュニケーションだったのが、部下の話を聞くようになったということです。コーチングの在り方を学習したことに加え、万華鏡30によって「自分にはこんな要素があったのか」と客観視することで、マネジャーにも学びがあったのかなと思います。

社員の特徴は採用方針にもフィードバック。

採用と育成の両輪の人事施策で、変化の激しい医療業界を生き残る。

また、今回の全社受検の結果をもとに、採用戦略を検討しています。たとえば、当社の営業職社員が強く持つ特徴を採用要件にする、オーソドックスなマネジャー層を補うため創造性を採用要件に入れるなどです。新卒社員には創造性を発揮していただきたいと期待しています。昨今の企業合併やコロナ禍など、医療業界は変化が著しく、環境の変化に適応できる人材がいないと、組織として生き残っていくのは難しいと思います。

その上でコーチングの効果として期待しているのは、マネジャーが新しい発想をもった新入社員の個性を生かし、のびのび育成できるようにすること。せっかく尖った人材を採用しても、マネジメントによってだんだん丸くなってしまうのではもったいない。同時に、私からも若手社員と個別に話をして、「今まで受けた教育で納得いかないことや問題点などあるかもしれないが、自分たちで考えて自分たちで決めていいんだよ」とメッセージを送っています。若い頃から自分で決める経験を積まないと、意思決定のできないマネジャーになってしまいます。せっかく素質のある人材を採用しているので、彼らには早い段階から自分で決めるということ、そして決めたことに責任を持つということを、しっかり教育で身につけさせたいと思っています。

今回、日本エス・エイチ・エルに携わっていただいてプロジェクトを実行し、少なくとも管理職以上の意識は変わりました。頭ではわかっていても感覚的にわかりづらかった「人にはオリジナリティや個性があって一人一人異なる」ということをアセスメントのデータで明示してもらえたことが大きいと思います。担当コンサルタントの方には、社員向けにアセスメントの説明会も開いていただき、社員が理解を深めることに貢献していただきました。

今後の課題は、コーチングと採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用していくこと。変化の大きい医療業界において、人の目による人事のみに頼ってしまうと、オーソドックスな社風が強くなってしまい、組織として生き残ることができません。データや統計など科学的な資料をもって、人の目の限界を補う必要があります。

最後に、個人的な課題は、自分が経験したことを次の世代へ伝えることです。私自身、多くの上司や先輩に育ててもらった恩を感じながら年を重ねましたが、今は私自身が次世代を育て、彼らがまた次世代を支えていくことを実感しています。このような継承の物語が積み重なって歴史となってきたのが、日本企業の強みではないでしょうか。

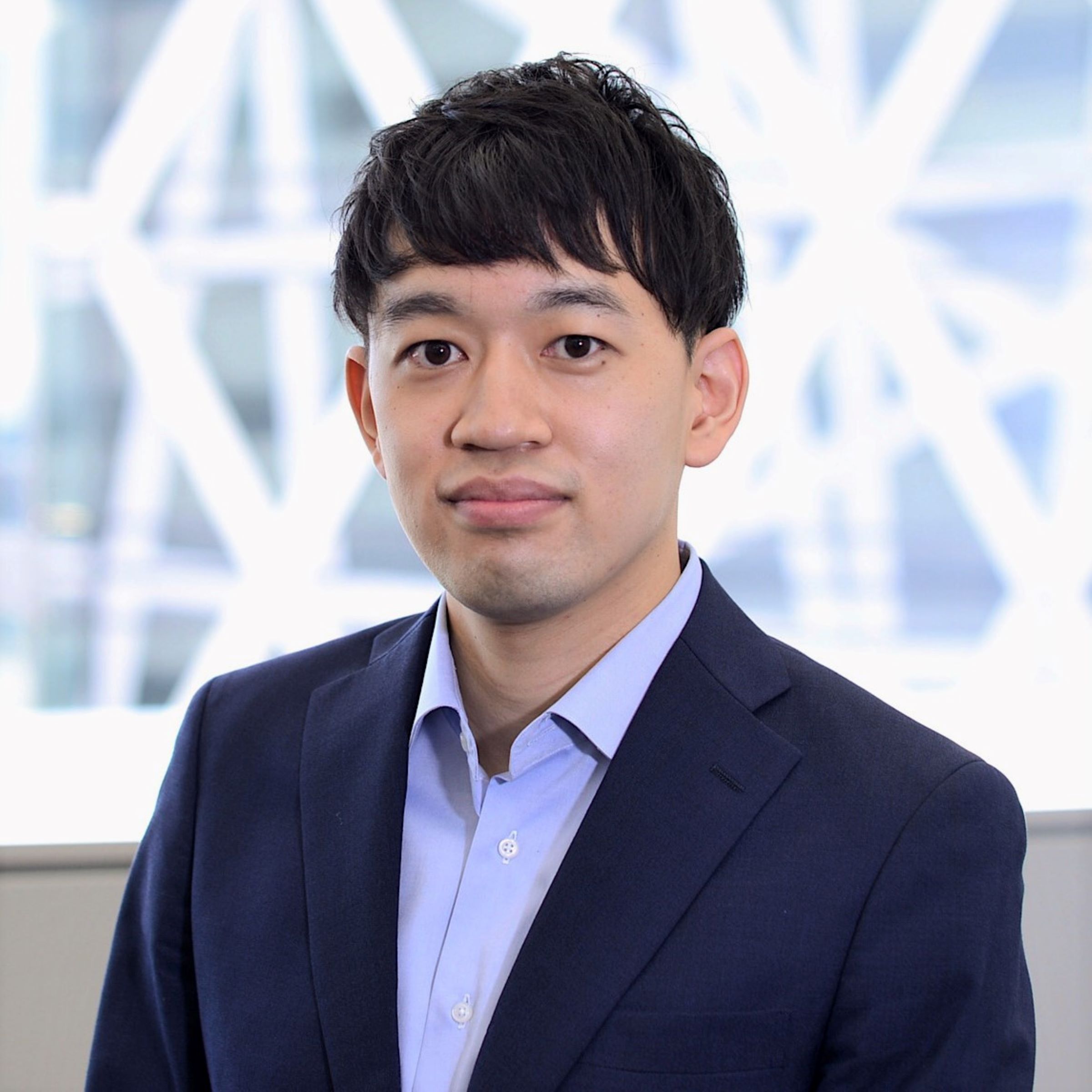

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

藤田 夏乃子

1on1ミーティング実施にあたり、相互理解を行うための材料としてアセスメントを利用したいというお話をいただき、今回の取り組みが始まりました。

きちんとアセスメント「万華鏡30」を理解してほしいという川又様の熱意を受けて、私が「万華鏡30」の説明会を実施させていただきました。説明会当日は参加者の方からたくさんの質問をいただき、皆様積極的にご参加いただいたのを覚えています。

実際に川又様から1on1ミーティングを実施していく中で、上司・部下間でよりよいコミュニケーションに変わっていっているとお聞きしたときはこの取り組みに貢献できてよかったと感じました。

今後も広くアセスメントの活用を考えていらっしゃるとのことで、様々な場面でお力になれるようにしていきたいと思います。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連する導入事例

激化するグローバル競争を勝ち抜くため組織体制を強化するジェイテクト。

タレントアセスメントを用いた経営人材の発掘と育成の取り組みをご紹介します。

※本取材は2020年9月に行いました。内容は取材時のものです。

株式会社ジェイテクト

人事部 人事企画室 企画グループ

ステアリングシステム、軸受、駆動部品、工作機械、電子制御機器などの製造・販売

製造業

49,933名(2020年3月 連結)

タレントマネジメント課題

グローバルに活躍できる経営人材の発掘、育成

現在の業績と行動評価だけではなく、上位職におけるポテンシャルを加味した登用審査の実現

複数事業部門で、横串を通した人材評価制度の構築

導入したタレントマネジメントソリューション

管理職及び管理職候補者へのタレントアセスメントの実施(タレントセントラル:知的能力テストVerify、パーソナリティ検査OPQ、意欲検査MQ)

管理職のコンピテンシーモデリング (マッピング、データ分析)

OPQによる自社独自の管理職適性尺度の開発

得られた成果

管理職としてのポテンシャルを勘案した科学的な登用検討が、できるようになった。

どのような特性を持つ人材が管理職として活躍するのかを、データで明らかにすることができた。

事業部門独自の人事施策にもデータ活用が広がった。

目的/課題

ジェイテクトは、軸受メーカーの光洋精工と工作機械メーカーの豊田工機が合併し、2006年に発足した会社です。ステアリング、駆動、軸受、工作機械・メカトロなどの多様な領域でナンバーワン製品・オンリーワン技術を保有しているグローバルメーカーですが、グローバル企業としての組織基盤や体制が整っていませんでした。自動車関連事業を始めとして各事業ともグローバル競争は激化しており、事業をリードする強い経営人材の発掘育成が喫緊の課題でした。

一方で、これまでの管理職登用は各評価実績を中心に登用しており、「複雑化する社会のニーズに応え、事業をリードする管理職として相応しい資質を持っているか」という点を踏まえた登用ができていないという課題がありました。

導入/経緯

「管理職としての資質」を測定するアセスメントツールの選定にあたって、予測妥当性の高さやグローバル対応(多言語で実施可能、世界中の比較データを持つこと)、育成施策への展開の容易さなどの観点で検討がなされました。グローバル対応ができる海外のアセスメント会社も検討した上で、アセスメントツールの品質の高さと日本での活用支援体制が整っているという点からSHLのアセスメントツール「タレントセントラル(知的能力検査Verify、パーソナリティ検査OPQ32、モチベーション検査MQ)」が選ばれました。

登用審査の導入前に、現管理職に対してタレントセントラルを実施し、第一線で活躍している人材の特性をデータで明らかにしました。全社共通の価値観「ジェイテクトウェイ」との対応関係も整理した上で、管理職の人材要件定義を行いました。

アセスメント結果から自社独自の管理職適性得点を算出し、各事業部門に共有することで、登用検討に客観的なポテンシャル情報を組み込む事ができるようになりました。

成果

事業部門に関わらずジェイテクトの将来を担う管理職の人材要件を明確化でき、科学的手法を用いた測定の仕組みを構築できたことが成果でした。この取り組みをきっかけに、これまで目的毎に異なっていた新卒採用から人材育成に関わる全てのアセスメントツールを一本化しました。これにより、各人事施策で比較可能なデータを入手・蓄積することができ、横断的にタレントマネジメントを改善していくことが可能となりました。

また、各事業部門で独自に行っている人材育成施策にもSHLのアセスメントが活用されるようになり、人材データの活用が活発になったのも大きな成果の一つです。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

感覚的な判断が支配する人事の世界に、科学的な目線を導入する第一歩。

「面接員の主観・評価傾向」をデータで可視化する三井物産の取り組みを紹介します。

※本取材は2020年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

三井物産株式会社

金属資源、エネルギー、ヘルスケアなどの分野における多種多様な商品販売と各種事業の展開

卸売業

5,676名 (連結従業員数45,624名)(2020年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方

清水 英明 様

三井物産株式会社

人事総務部人事企画室 マネージャー

インタビューの要約

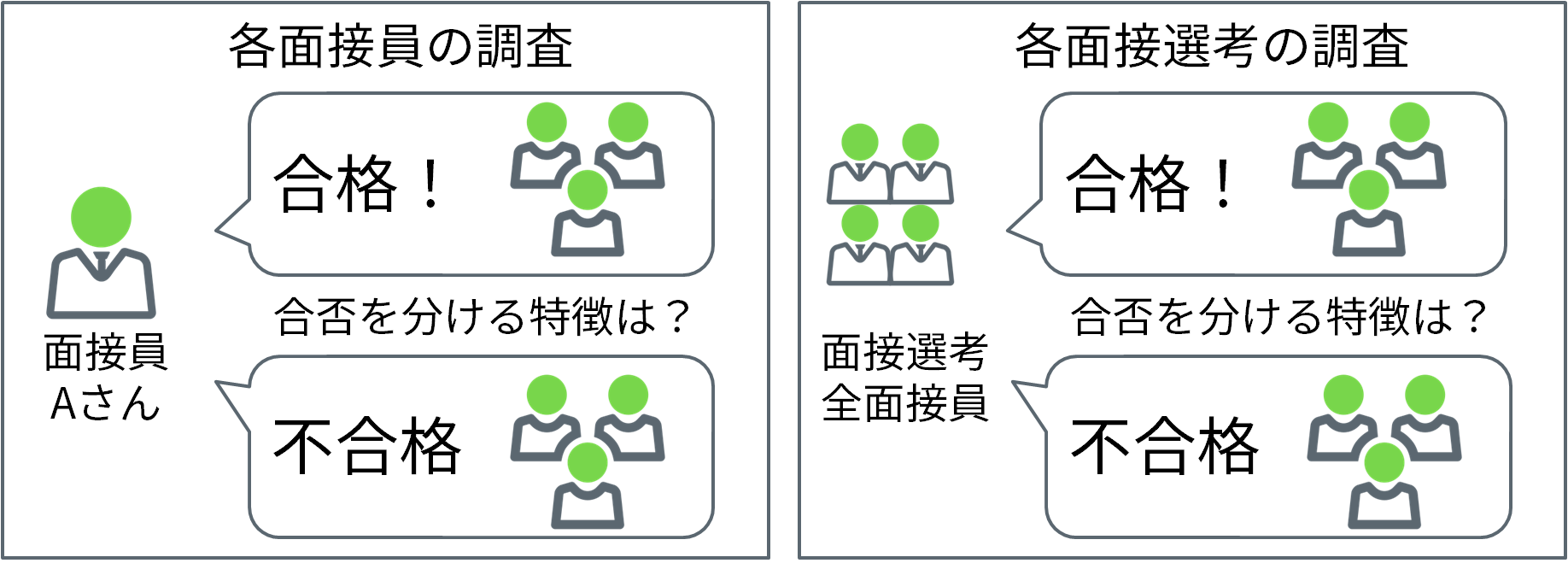

主観的な面接評価に対する課題意識があり、面接員の「評価の目線」を科学的・定量的に可視化することに挑戦した。

学生と面接員へのアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を行い、面接員の評価傾向を分析した結果、面接員ごとに固有の評価傾向(評価のクセ)が浮き彫りになった。

適切な評価を行えるように面接員トレーニングを拡充し、面接手法の改善に成功。

今後の目標は、「人事にデータを使う」ということを、人事総務部の施策に浸透していくこと。数字や明確な根拠に基づく、科学的なタレントマネジメントを推進していきたい。

「なぜ合格?なぜ不合格?」科学的じゃない採用の世界に危機感。

私は大学で農学を勉強しており、大学卒業後、青年海外協力隊としてアフリカで果樹栽培指導員として活動し、その後、大学院でアフリカの農家に関する調査研究をしました。三井物産に入社し、食料部門のチョコレート原料などのトレーディング、シンガポール駐在時の戦略企画業務、再び食料部門の乳製品のトレーディング・事業投資などに従事していました。学生向けのインターンシップに現場社員の立場として協力したことが契機となり、当時の採用担当の室長から「人事総務部に来て採用を担当しないか」というお声がけをもらい・・、といった流れで人事に異動してきたという経緯です。

人事に来て初めての採用面接を終えた夏。採用って“科学じゃない”なぁと思いました。この学生はなぜ合格?なぜ不合格?これって科学的に説明できるのだろうか、何に基づいて判断しているのだろうかと。人事の世界は感覚的に判断している部分が多く、面接員の主観に基づいて意思決定されるところに危機感を持ちました。ちょうどその時、前任者が進めていた日本エス・エイチ・エルのパーソナリティ検査OPQによる人材可視化プロジェクトを引き継いだので、彼の蓄積してきた知見をどうにか使えないだろうかという気持ちもありました。

まずは面接員へのトレーニングが必要と考え、研修内容を作りこんでやってみたはいいものの、結果としては従来の傾向に変化はありませんでした。2年目の採用面接でも、私のモヤモヤは残りました。

面接員の「主観」は数字にできる!採用から科学的人事への第一歩。

このままじゃいけないと思っていた矢先、日本エス・エイチ・エルからある分析事例についてのダイレクトメールを受け取りました。その分析というのは、面接員の評価傾向をOPQで定量化・可視化するというもの。「これ、使える!」とスイッチが入りました。どのように面接員の評価傾向を可視化するのかを尋ね、自分で分析してみたところ、面接員の主観や評価傾向が明らかになり、これはすごいことになりそうだと思いました。まずはインターンシップに参加する学生を選ぶ面接で試してみました。面接参加者のOPQの各因子得点と面接評価点を分析してみると、予想通り面接員毎の「主観」の傾向が出たので本格的に動き出しました。

この取り組みに日本エス・エイチ・エルのアセスメントを用いたのには、いくつかの理由があります。日本エス・エイチ・エルの主催する勉強会に頻繁に参加していたこと、グローバル展開していること、継続的に面接員トレーニングを依頼していたこと。また、重要なのは相手の価値につながるかどうか、こちらが何を売りたいかではなく、相手が何を求めているかが第一、という私自身が営業時代に大事にしていた価値観を言葉にせずともわかってくれる。それが日本エス・エイチ・エルに色々と相談している理由です。

三井物産に必要な人材を採用する、集中的な面接員トレーニングに成功。

面接員の分析によって得られた結果は2つあります。一つは、面接員個々の評価の可視化。それぞれの面接員がどのような学生を合格にする傾向があったか。言わば個々の主観の数値化です。もうひとつは、三井物産の面接全体の評価傾向の可視化。全面接員の評価を通じて、どのような学生を合格にする傾向にあったかです。これらは面接評価点とパーソナリティ検査OPQの各因子得点との相関関係を分析することで検証できました。

最初にこの傾向をつかんだので、インターンシップ選考の時に構造化面接を導入し、着目すべきパーソナリティ因子について深堀をする設計にしました。その結果、評価傾向の波形が、意図した通りに変化しました。つまり、面接員の評価傾向は数字にできるし、面接の設計によってある程度コントロールできる、ということです。

そこで当社の求める人材はどういう人材か、求める人材を選抜するためにどのような面接を行うべきかを再検討し、面接員トレーニングを作り直しました。まずは当社社員として必ず必要となる、ある一つの側面に焦点をあてて1次面接をしようと面接員に説明しました。加えて面接員に過去3年分の自分の面接評価傾向を見せ、自分の主観の傾向や見逃しがちな点について意識づけし、本選考を実施しました。その結果、願った通りの結果となりました。

もう一つの企みは、データに基づく人事施策への意識醸成。

私にはもう一つの企みがありました。「人事に数字を使う」という意識を、現場社員である面接員や人事総務部全体に醸成することです。こういった取組が、数字や明確な根拠に基づく科学的なタレントマネジメントをするべきだという意識醸成につながる第一歩にしたいと思っていました。面接員が普段仕事をする現場でもそういう考え方が浸透するのは大事なことですよね。人事施策はデータに基づいて行うものだという雰囲気を作るつもりでやっていました。

今後のタレントマネジメントの進め方についてですが、まずは各自が脳内に持っている、人に対する印象や記憶を、できるだけ客観データに変換して蓄積していきます。あるポストの候補者を探そうというとき、上司の直感だけで「あいつだ」と決めてしまうと、情報範囲が限定的になってしまう。頭の中の情報を客観的なデータとしてアウトプットして、そのデータを使いながら配置を検討すべきです。候補者として世界各国で採用された人が同じように並び、比較され、よりポストに見合った人が配置される、そういうタレントマネジメントが理想です。

頭の中の情報をアウトプットすることは今回の分析と繋がっています。主観的な面接評価傾向を客観的な数値に置き換え、より良い方向へ最適化していく、そういった取組をグローバルタレントマネジメントでも実現したいですね。

今、私は次世代の人事総務システムプロジェクトを担当しています。このプロジェクトには国内の人事給与システム再構築とグローバルタレントマネジメントという二つの柱があります。これまでは日本で採用された社員が中心だった人材情報の可視化を海外で採用された人材にも拡げ、その人材データをもって適材適所を検討できるようにプロジェクトを進めています。ちなみに、グローバルタレントマネジメントについての問題意識はシンガポール駐在時の経験によって形成されました。現地で採用された優秀な社員は三井物産でのキャリアに限界を感じていました。これでは本当の適材適所ではないですよね。また、会社が今後目指す方向であるグローバルマーケットにおいては、多様な人材のポテンシャルを最大限に活用する必要があります。今はまだこれらを推し進める仕組みが十分とは言えません。

グローバルタレントマネジメントに関する日本エス・エイチ・エルへの期待として、人材アセスメントにおいて蓄積するデータ・分析手法・結果の活用について、ぜひアドバイスが欲しいですね。

次世代の人事・総務システムプロジェクト・二つの柱

- 国内の人事給与システムの再構築

- グローバルタレントマネジメント

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング2課 課長

横山 武史

清水さんから面接員の評価傾向の可視化について話をいただいた際、私は評価傾向をとらえた後、その結果をどのように具体的な選考に活用するかが重要ですと申し上げました。すると、データそのものを選考に用いるのではなく面接員の評価を適切な方向に導く指標としてデータを活用できるのではないかとおっしゃいました。そうであればと、私はOPQの分析方法と注意点をお伝えし、今まで当社が行ってきた面接員ごとの評価傾向分析や面接評価構造分析の事例を紹介しました。もちろん分析業務を当社でお受けすることもできましたが、清水さんがご自身でデータを扱うほうが仮説検証を素早く繰り返すことができると思いましたし、清水さんもそれを希望されていました。その後の分析は順調に進み、分析結果を面接員のトレーニングに活用したいというご要望をいただきました。

分析結果を面接員の評価改善につなげる清水さんのアイデアを具現化する面接員トレーニング開発に携わらせていただけたのは我々にとって有意義な経験でした。どうもありがとうございました。

現在進行中のグローバルタレントマネジメントにおいてもSHLグループの知見と情報を駆使してお力になりたいと考えております。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連する導入事例

次代を担う人財を計画的に育成する。サッポロビールの経営人財育成。

「新しい楽しさ・豊かさを お客様に発見していただけるモノ造りを」を経営理念とするサッポロビール。

変革を推進する経営リーダーを継続的に生み出す人財育成の仕組みづくりに取り組みました。

※本取材は2023年8月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

サッポロビール株式会社

ビール・発泡酒・新ジャンル・ワイン・焼酎などの製造販売、洋酒の販売、他

食料品

約2,400名(2023年5月)

インタビューを受けていただいた方

小林 志野 様 小山 祐介 様

サッポロビール株式会社

人事部 キャリア形成支援グループ グループリーダー 兼 サッポロホールディングス株式会社 人事部 (写真右)

サッポロビール株式会社 人事部 キャリア形成支援グループ 兼 キャリアサポーター (写真左)

インタビューの要約

人事制度改革に伴い、サクセッションプランへの課題意識が高まり、サッポログループ内で先駆けて仕組みづくりに着手。

将来の経営者に求める要件を明確化し、次の経営者候補を対象にアセスメントを実施。

結果のフィードバックから、戦略的配置、社外研修への派遣、継続的な1on1によって対象者を育成。

今後も継続的な改善を行い、グループにも展開していく。

次世代の経営人財候補を育成するサクセッションプランを構築する。

私達は、人事部キャリア形成支援グループに所属し、人財育成やキャリア開発の支援がミッションです。サッポロビールの行動規範である「自分のキャリアは自分で切り拓く」という人財育成ビジョンにそって、経営人財育成に取り組んでいます。

2020年の人事制度改訂により、支援型のマネジメントをキーワードとする様々な施策を開始しました。その1つ、「人財育成会議」では、半期に1回各部署の役職者が一堂に会して、メンバー一人ひとりの強みや育成課題を話し合い、育成方針を決めています。従来、各事業会社の社長に経営リーダー候補を年に一度確認していましたが、組織としての体系的な育成施策はなく、経営全体で共有することもほぼありませんでした。変化の激しい時代、次世代の経営人財候補にも「人財育成会議」と同様の取り組みが必要という課題意識が高まり、将来的にはサッポログループ全体での取り組みも視野に、まずはサッポロビールにおいて経営人財育成の仕組みづくりに着手しました。

要件定義とアセスメントの実施により、コンピテンシーポテンシャルを可視化。

具体的には、8つのステップで実施しました。ステップ1は全体構想の検討。年2回の経営人財育成会議を軸とし、対象層を喫緊の課題である次の経営者候補としました。会議体の委員長を社長、委員長代行を人事担当役員、事務局を人事部長、人事グループリーダー、キャリア形成支援グループリーダーが担当します。当時の人事担当役員はサクセッションプランへの課題意識が強く、この取り組みを強く牽引してくれました。

ステップ2は人財要件の策定。経営人財に求める要件の明確化のため、役員全員で他社事例やSHLから提供された情報などをもとに様々な議論をしました。最終的にサッポロホールディングスで既に策定されていた経営人財に求められる6 要件を採用しました。数年前に作成されていますが、検討の結果、有効な要件であると判断しました。

ステップ3は選抜プロセスの策定。まず候補者案を人事部で作成し、役員一人ひとりと個別に検討を行い、第一回目の経営人財育成会議で共有し、最終的な候補者を決定しました。

ステップ4はアセスメント実施。ステップ3で決定した候補者に対し、SHLのタレントセントラルでパーソナリティ検査とモチベーション検査を実施しました。外部アセスメント導入の目的は、2つ。1つ目は候補者の自己理解促進です。これまで社内の指標のみだった評価指標から、世間の同等職務レベルのデータと客観的に比較することで、より成長を支援できると考えました。2つ目は経営や人事が、候補者の顕在化されていない行動特性やモチベーション傾向を把握し、より適切な配置・育成・登用に繋げることでした。SHLコンピテンシーと当社の経営人財要件との紐づけも行い、アセスメント結果からコンピテンシーの可視化ができるようになりました。

本人に育成計画をフィードバック。成長を促すために異動や外部研修を実施。

ステップ5はフィードバック。各役員から、アセスメント結果と経営人財育成会議内で話された各候補者の育成計画を本人にフィードバックしました。以降は経営人財会議の合間に定期的に1on1を実施して、継続的な成長支援をしています。フィードバック実施にあたり、日本エス・エイチ・エルに依頼して事前に役員向けのフィードバック研修も行いました。アセスメント結果をよく理解するために、役員も全員アセスメントを受検しています。

ステップ6は戦略的異動。経営人財育成会議では、候補者を育成するための経験や配置案が話題に出てきます。異動は別のセクションが担当していますが、定期異動では前年の経営人財育成会議の内容を踏まえた、大胆な異動が行われたと感じました。

ステップ7は外部研修派遣。ステップ6の戦略的配置とほぼ同時並行に行いました。経営人財育成会議で議論し、必要と判断した人には、適切なプログラムを選定して研修に派遣しています。

最後のステップ8は対象者層の拡大です。初回である2021年は次の経営者候補を対象に1年間実施してきましたが、2022年は次の次の経営者候補を対象とすることにしました。2年目はステップ3からのサイクルを、もう1回転行いました。

今年で3年目ですが、今後もこの年間サイクルを確実に回し改善していくことが重要だと感じています。また、次の経営者の計画的な育成はサッポログループの共通課題ですので、サッポロビールの取り組みで上手く行っている部分を他の事業会社に役立てていただけるように、協力していきたいと考えています。

エス・エイチ・エルのコンサルタントには、当社の要望を聞きながらいろいろなご提案をしていただきました。ウェビナーを通じた他社情報の提供や、個別の情報交換会のセッティングなど様々な面でのサポートもありがたかったです。グループ企業への横展開や新入社員のオンボーディングなど、新たな始まった取り組みも引き続きご支援いただきたいと思います。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

清水 智昭

今回のお取り組みはサクセッションプランニングを新たにスタートされる企業様にとってガイドラインとなる好例です。会議体の発足からアセスメントフィードバックの一連のプロセスに加え、実際の異動配置や研修派遣など具体的な施策が展開された点は特筆すべきポイントです。重要なのは「ボードメンバーの巻き込み」と「人財に関する対話機会の創出」です。会社のボードメンバーが自部門の管轄を越えて、次世代を担う人財をどのように創出していくか対話することが、施策実施までのプロセスにおいてキーポイントであったと感じています。次世代リーダーの戦略的な発掘/育成は多くの企業様での喫緊の課題であると思います。手始めに、一度膝をつきあわせて「次の担い手」を話し合う。すると自然とそれがサクセッションプランニングの入り口になるのではないでしょうか。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

関連する導入事例

関連するコラム

会社として求める人物像をより明確化したいという問題意識を抱えていたイムラ封筒。

採用から育成までをつなぐ人材要件定義のお取り組みについての事例を紹介します。

※本取材は2020年9月に行いました。事例記事は取材時のものです。

株式会社イムラ封筒

人事部人事課

1. 封筒・袋等の紙製品、文具等の製造・販売、

2. 不織布・フィルム等を素材とする封筒、袋類等の製造、販売、

3. 印刷物やダイレクトメールの企画・制作、封入、封緘、発送・保管及び情報処理業務の受託、

4. 広告代理業務、

5.コンピュータや周辺機器の販売、ソフトウェアの開発・制作、販売及び保守管理

パルプ・紙

868名(2020年1月末現在)

タレントマネジメント課題

会社として求める人物像をより明確化したかった。

採用、育成、ジョブローテーションが戦略的に行われていなかった。

導入サービス

人材データ分析とインタビューによる営業部門の人材要件定義を実施した。

営業部門の全社員にパーソナリティ検査OPQを実施して、人事評価とOPQの各因子得点との相関分析を行った。加えてハイパフォーマーに対してインタビューを行った。これらの結果を統合して営業部門3区分(上級、管理、一般)の人材要件を定義した。

得られた成果

人材要件を採用基準として活用することで、面接精度と面接官満足度が向上した。

現有社員の特徴を把握できたことで戦略的な人材育成施策を実行できた。

キャリアビジョンの提示、キャリア開発支援を行うための準備が進んだ。エンゲージメントとパフォーマンスの向上に向けての土台ができた。

目的/課題

イムラ封筒は、採用、人材育成、ジョブローテーションを行う上での方針や目標を明確にするため、会社として求める人物像をより鮮明にしたいという問題を抱えていました。

採用面接では、面接官は自身の判断基準によって評価するため、評価のバラつきが散見されました。人材育成においても、各職種、年次、階層の社員に対して目指すべき人材像、開発すべき能力、課すべき研修を明示できず、社員本人のキャリア意識や上長の育成力に依存した人材育成となってしまうことがありました。

ジョブローテーションについても、状況対応型の運用になりがちで、各職務の経験を能力開発に活かすためのより戦略的な運用が必要な状況でした。

このような状況下で、人事部は求める人物像の明確化を重要課題と位置付け、実行のための準備に入りました。

導入/経緯

人事部内での議論を進めていく中で、社内の視点だけではなく、第三者の視点を入れて人材像を作っていくべきとの結論に至り、日本エス・エイチ・エルに声をかけました。人材要件作成の経験が豊富であること、ベンチマークとなる人材データを豊富に保有していることを条件にコンサルタント会社を選定しました。

当初は、全社共通の人材モデルから各階層、各職種に至るまでの人材要件作成を考えていましたが、議論の末、営業部門の人材要件定義からはじめることにしました。最も業績向上にインパクトがあり、比較的短期間で効果が得られると判断したからです。また、ソリューション営業の定着が中期計画にも掲げられていました。

具体的な取り組みとして、営業職の職位を上級、管理、一般の3つに分け、各ポジションについて人材要件を定義しました。調査方法は、パーソナリティ検査OPQを用いた人材データ分析とインタビューを用いました。営業部門の全社員を対象に、OPQの各因子得点データと過去2年分の人事評価データの平均値との相関分析を行い、職位別の高業績者特徴を明らかにしました。インタビューは、各職位のトップパフォーマーに対して、ビジネス環境の予測と戦略、各職位に求められる役割期待や望ましい行動をテーマに、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントが行いました。これらの結果を統合して、職位ごとのコンピテンシーモデルを作成しました。

成果

まずは、このコンピテンシーモデルを採用に活用しました。新卒採用で活用できるよう、採用用のコンピテンシーとして整理し、この採用基準にそった面接官訓練を行いました。その結果、評価のブレが軽減しただけではなく、面接官が応募者としっかり対話するようになり、より詳しく応募者を知ることができるようになりました。面接官から評価がやり易くなったと高評価を得ることができました。

また、OPQデータの取得により、現有社員の特徴を客観的にとらえられたことも大きな成果でした。この取り組みによって得られたコンピテンシーモデルに基づき、若手の能力開発、部長と課長を対象とした次世代リーダーとしての意識強化を行いました。今後人事制度を改善するための有益な情報も得られました。

このタレントマネジメント施策を通じて、人事部は新たな目標を設定しました。経営陣と危機感を共有し、高い熱量で頑張る社員を増やすことです。社員にTo doを指示する組織から、To beを提示する組織への変化を目指します。キャリアビジョンを見せ、キャリア開発を支援し、エンゲージメントを向上させ、現場の活性化とパフォーマンス向上を促進していきます。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

配置・登用に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

テストに役立つサービス

アセスメント

玉手箱Ⅰ

短時間のアンケート回答でポテンシャルの予測値と面接時のチェックポイントを出力します。受検人数制限がなく新卒採用の母集団形成や初期選考に効果的に活用できます。

Read More

関連する導入事例

関連するコラム

面接に役立つサービス