ルール設定の意義と課題

採用活動日程に関するルールの必要性について、多くの企業がその重要性を認識しています。2026年度のルールでは、広報活動は3月1日以降、選考活動は6月1日以降、正式内定は10月1日以降とされ、一定のガイドラインを提供しています。しかし、こうしたルールが早期化や長期化を完全に抑制するには至っていません。 2024年度の調査によると、企業の採用活動がルールよりも早期化している傾向が明らかになっています。特に、外資系企業においては2月以前に内々定を出す割合が約5割に上るなど、国内企業との差が際立っています。この早期化は学生にとって情報収集や準備の期間を短縮させる一方で、学業や卒業研究への影響も懸念されています。

インターンシップの役割拡大

2022年6月に「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正され、2025年卒以降の学生を対象とした採用活動は、学生と企業のマッチングを促進する手段としての役割が強まっています。実際、2024年夏に実施された2026卒学生向けのインターンシップでは、5日間以上の長期インターンシッププログラムを新たに開催する企業や受け入れ人数を拡大させる企業が増加傾向にありました。インターンシップの参加によって、学生は職場での実践経験を通じたキャリア選択が可能となり、企業は適切な人材を採用できる可能性が高まります。ハラスメント問題への対策

内々定を条件に他社への就職活動を断念させる「オワハラ」を行う企業は今も存在しています。 近年「オワハラ」の一種として、内定を承諾することに保護者の同意を強要するといったケースもあると指摘されています。政府はこうした行為の防止を目的とした指針の周知徹底を進めていますが、企業、大学、行政が一体となった対策が必要です。2026卒採用に向けた展望

2026年度の採用活動は、早期化する動向を抑制しつつ、学生の学習時間の確保とキャリア形成支援を両立させるための調整が求められています。また、企業側も長期インターンシップや、コース別/職種別採用や初期配属先の確約といった多様な採用プロセスの活用を通じて、より良いマッチングを目指すことが期待されます。政府、企業、大学の三者が協力し、学生にとっても企業にとっても最適な採用活動の在り方を模索していくことが今後の課題です。参考:就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」

お客様のご要望に合わせた プログラム

お客様のご要望に合わせたプログラムで実施できるトレーニングです。

内容はお客様のニーズや業界に合わせて調整でき、実際の環境でのデモンストレーションや実践的な演習を行うことで、効率よくスキルを身につけることができます。

こんな時におすすめ

【面接】「自社の採用基準」をもとに、面接官の目線を揃える

一人一人の面接官のスキルを高めるとともに、「自社の採用基準」に基づいて判断基準のバラつきを改善し、評価の目線を整えるためのトレーニングです。

【その他選抜手法】グループ討議評価者の評価のバラつきを改善する

「行動」を評価する手法としてニーズが高まる「グループ討議」アセスメントについて、講義、演習を通じてグループ討議への理解を深めつつ、評価者としての目線を整えるためのトレーニングです。

【能力開発】自社社員の能力開発を効果的に行う

「パーソナリティ検査」結果の解釈理解を深めつつ、講義、演習を通じて、効果的な自己理解や部下育成を支援します。

サンプルプログラム:面接官トレーニング(半日開催)

| 時間 | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 13:00~14:05 | 基礎講義 | ・面接の目的、面接官の役割について ・面接に向けた準備、面接の流れ ・有効な質問、避けるべき質問 ・面接官の留意すべき点 |

| 14:05~15:05 | 演習(1) | ・面接映像を使用した評価演習 |

| 15:05~16:50 | 演習(2) | ・面接ロールプレイ演習「面接を体験する」 (複数回実施) |

| 16:50~17:00 | 総括 | ・まとめ、質疑応答 |

関連する導入事例

関連するコラム

Z世代は仕事に関連するさまざまなスキルで高得点

世界中の76,000人のZ世代の求職者を分析した結果、対人スキルと戦略的思考がZ世代の際立った強みであることが分かりました。対人スキルでは、特に多様な考え方を促す、他者と相談する、対人スタイルを順応させるなどの分野で高得点でした。戦略的思考では、批判的に評価する、戦略的なビジョンを検討する、改善を推進する、説得力のあるアイデアを生み出すなどの分野で高得点でした。ハイブリッドワークが増加したことで、仕事の経験が少なくなり、同僚と対面で協力する機会も減りました。そのため、Z世代は他の世代からやや異質に感じられるような働き方を身につけています。加えてAI による大きな変革やスキルへのシフトも進行しており、組織は仕事や役割、そしてキャリアに対する考え方を変える必要があります。

他の世代と比較すると、Z世代はイニシアティブをとることに関連するスキルが最も優れています。つまり、彼らは追加の仕事を探し、積極的に新しい責任を引き受ける可能性が高いのです。また、コミュニケーションに関連するスキル、特に話された情報とその背後にある意味を理解する、他者に好印象を与えるという分野でも同様です。

Z世代が活躍できる職場環境

Z世代は、柔軟な働き方を普通のこととして期待するようになっているため、ワークライフバランスを維持することは重要です。リモートワーク、そして従来の 9 時 から5 時までの時間に縛られずに勤務ができることは、非常に高く評価されます。次に、従業員が安心して意見を述べ、アイデアを共有し、建設的なフィードバックを受け取れるオープンな職場環境を整えることも有益です。Z世代は誠実さとオープンさを重視するため、双方向の対話と率直に話す機会を設けることは彼らと信頼関係を築く上で役立ちます。

イノベーションのために協力する: チームとテクノロジーの力

ソーシャルメディアの世界で育ったZ世代は、比較、競争、協力に慣れています。こうした特徴は、チームワークが重視され、知識が共有され、イノベーションが奨励される環境を整えることで、組織にとって有益なものになります。成果を認めて祝い、業績に基づく報奨をすることで、ハードワークを促しエンゲージメントを高めます。デジタルファーストの世界では、Z世代は技術革新の推進、最新ツールの利用、AI の活用において有利な立場にいます。最新テクノロジーの活用は、Z世代のスキルを活用できるだけでなく、彼らにやる気と刺激を与え、ビジネスの生産性と効率の向上につながります。

Z世代へのエンパワーメント:将来の成功への鍵

Z世代は学習と自己啓発に熱心であるため、体系的な育成計画とトレーニングリソース、そして育成すべきスキルとその方法についての知見が重要です。これはZ世代の大きな意欲源の1つであるキャリアアップにもつながり、彼らが新しいスキルの習得と開発が組織内での昇進や成長にどのようにつながるかを明確に把握できるようになります。

おわりに

Z世代は将来の企業の成功に不可欠な存在です。適切な若手人材を採用し、その強みを活かして適切な方法で育成することが、成長を促進するために不可欠です。ステレオタイプによる誤解ではなく、スキルを正確に測定し、データに基づいて人材の特徴を把握することで、組織は従業員が活躍できる環境を構築することが可能になります。もはやどうすることもできない新卒母集団の減少

新卒の母集団が減って採用の目標に届かない――。近ごろ、人事担当者様からこうしたご相談を受ける機会が多くなってきました。 マイナビが発表した『2025年卒企業新卒採用活動調査』によると、約7割の企業が25卒の課題として「母集団の不足」を挙げています。1母集団の不足を引き起こしている要因は2つあります。1つは人口の減少、もう1つは学生の活動の変化です。国内の人口は急激なペースで減少しつづけています。例えば、22歳の人口は、1995年には204万人でしたが、2023年には127万人とおよそ6割程度に減っています。2また、学生の就職活動の在り方も変わってきています。『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』によれば、今から10年前、14卒の累計エントリー社数は平均74.2社でしたが、直近24卒はそのわずか5分の1の13.6社にまで減少しています。3学生の意識の変化や、新卒市場の売り手化、選考の早期化などが関係していると考えられます。

母集団の減少は今日ほとんどの企業が直面している課題です。加えて、この問題は当事者だけではどうすることもできない社会的な背景を伴っています。今回のコラムは、今ある母集団を前提に、採用フロー全体の現状を分析して改善余地をみつける方法について述べます。

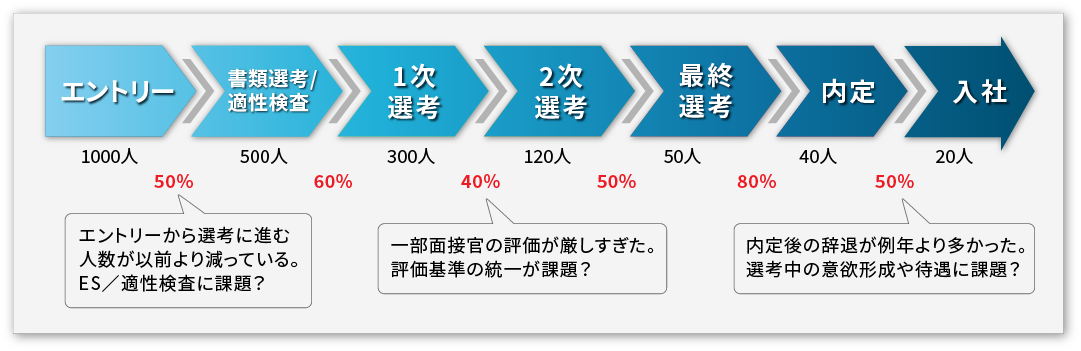

歩留まり率にフォーカスした現状分析

比較的簡便なアプローチとして、「歩留まり率」にフォーカスした現状分析についてご紹介します。ここで言う歩留まり率とは、選考フローの中で、次の選考ステップに進んだ学生の割合のことを指します。例えば、1000人のエントリーがあり、次のステップである書類選考に進んだ人数が500人だった場合、歩留まり率は50%となります。

選考とは人材を選抜するプロセスですので、入社に向かって母集団の数が減少することは正常なことです。しかし、想定に反して減ってしまっているステップがあるとすれば、何らかの改善余地があると考えられます。

- 歩留まり率の確認

まずは選考ステップごとの離脱状況を確認するため、各ステップの人数と歩留まり率を確認します。可能であれば直近数カ年分の歩留まり率を算出し、経年差を確認するのも有効です。

歩留まり率の良し悪しは、自社で想定した数値とどの程度乖離があるか、という観点でまずは判断します。 - 原因の特定

歩留まり率を算出したら、その数値をもとに仮説を立て、改善余地を検討します。他社の動向などコントロールできない要因もあるため、自社でできることに焦点をあてます。以下が一例です。

ステップごとの人数と歩留まり率の調査例

面接で離脱が多い場合

面接に参加して辞退した学生からフィードバックを得ることが理想的です。面接官の態度や面接の雰囲気など、学生が感じたままの感想を聞き出せれば、改善を図るうえでとても良いフィードバックとなります。ただし、選考を辞退する学生から多くの回答を得ることはあまり期待できませんので、併せて自社の面接官からもフィードバックを収集します。面接官が記入した面接評価シートや申し送り事項などの情報から改善点の有無を確認します。人事が同席していた場合は、面接の雰囲気や進行についても確認すると良いでしょう。

面接官は評価者であると同時に、会社の顔でもあります。厳密に評価をしようとするあまり、評価が厳しすぎる傾向にあったり、表情や態度から学生の志望意欲を下げてしまっていたとしたら、思わぬ機会損失を招いている可能性があります。

面接の改善には、面接官トレーニングによる技術向上や評価項目の見直しなどを図ることが効果的です。

内定後に辞退が多い場合

ここでもやはり、学生からのフィードバックを得ることが肝です。特に、内定を出した後に辞退した学生については、可能な限り丁寧なヒアリングを実施して情報を得たいところです。内定承諾/辞退を分ける代表的な要素としては、下記のようなものが挙げられます。

- 内定出しのスピード

- 仕事内容、配属先が希望通りか

- 勤務地や働き方が希望通りか

- 給与/福利厚生が魅力的か

- 選考を通じて受けた企業の印象

まずは学生の辞退理由をヒアリングし、課題の特定に努めましょう。また入社予定企業が全く異なる業界や職種であった場合には、自社の仕事内容への理解が形成されなかった可能性もあります。選考以外のタイミングでも積極的に面談機会を増やすなど、自社への理解を深めることで改善が図れる可能性もあります。こちらの意欲形成の工夫や内定者の適性検査フィードバックについてはコラムもご参照ください。

おわりに

8月も後半に差し掛かり、本年度の採用の振り返りを進める一方、採用自体は継続する、という企業も多いようです。従来の採用スキームで目標人数を確保できない場合、新卒採用は相当の長期戦を強いられることになります。採用が長期化することの諸々のコスト面に目を向ければ、どこかで合理化を図らなければならないこともあるかと思います。最近では新卒・中途の採用比率を見直したり、社内人材の活用によって人材不足を解消する試みも聞かれるようになりました。新卒採用に比重を置いた人材獲得戦略は、今後大幅な見直しを迫られるかもしれません。こうした事態に備えるためにも、採用フローの現状分析は有効です。

1. 株式会社マイナビ『2025年卒企業新卒採用活動調査』p.6 図9

2.データは総務省統計局の公表する人口推計のうち、各年10月1日現在人口を参照。

3.株式会社マイナビ『2023年度(24年卒版)新卒採用・就職戦線総括』p.71図3 2024年6月27日に、恒例の採用シンポジウムをLIVE配信しました。実務も把握する採用マネジャーの方々が赤裸々に自社の取り組みをお話いただき、毎年ご好評いただいております。今年は、SMBC日興証券株式会社、住友商事株式会社、日本電気株式会社の3社をお招きし、自社の取り組みや今後の展望について率直に意見交換を行いました。配属先決め採用、ジョブ型採用、採用要件定義の見直しなど、旬の話題から採用担当者を悩ます永年の課題まで、充実した講演とディスカッションでした。

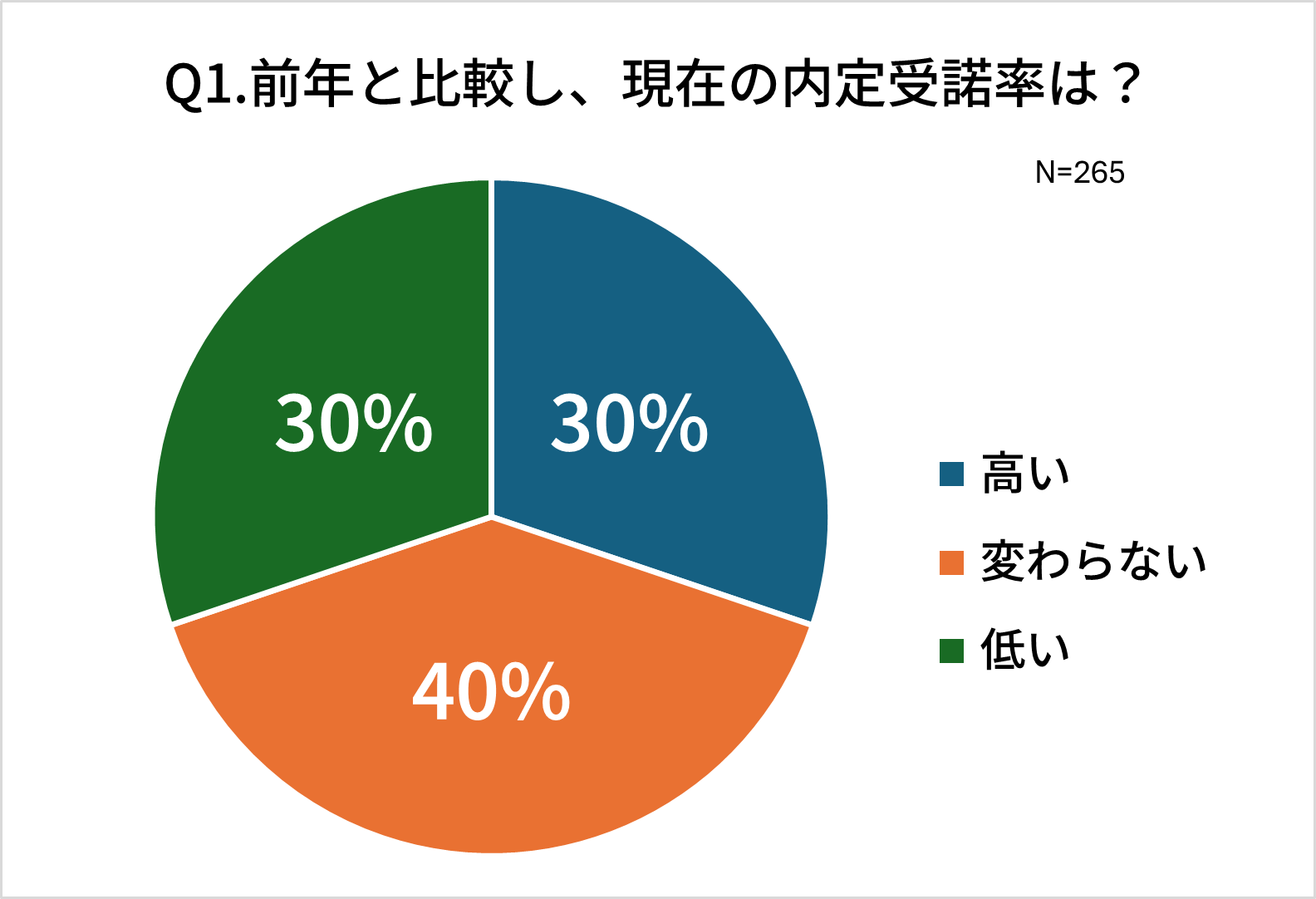

このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

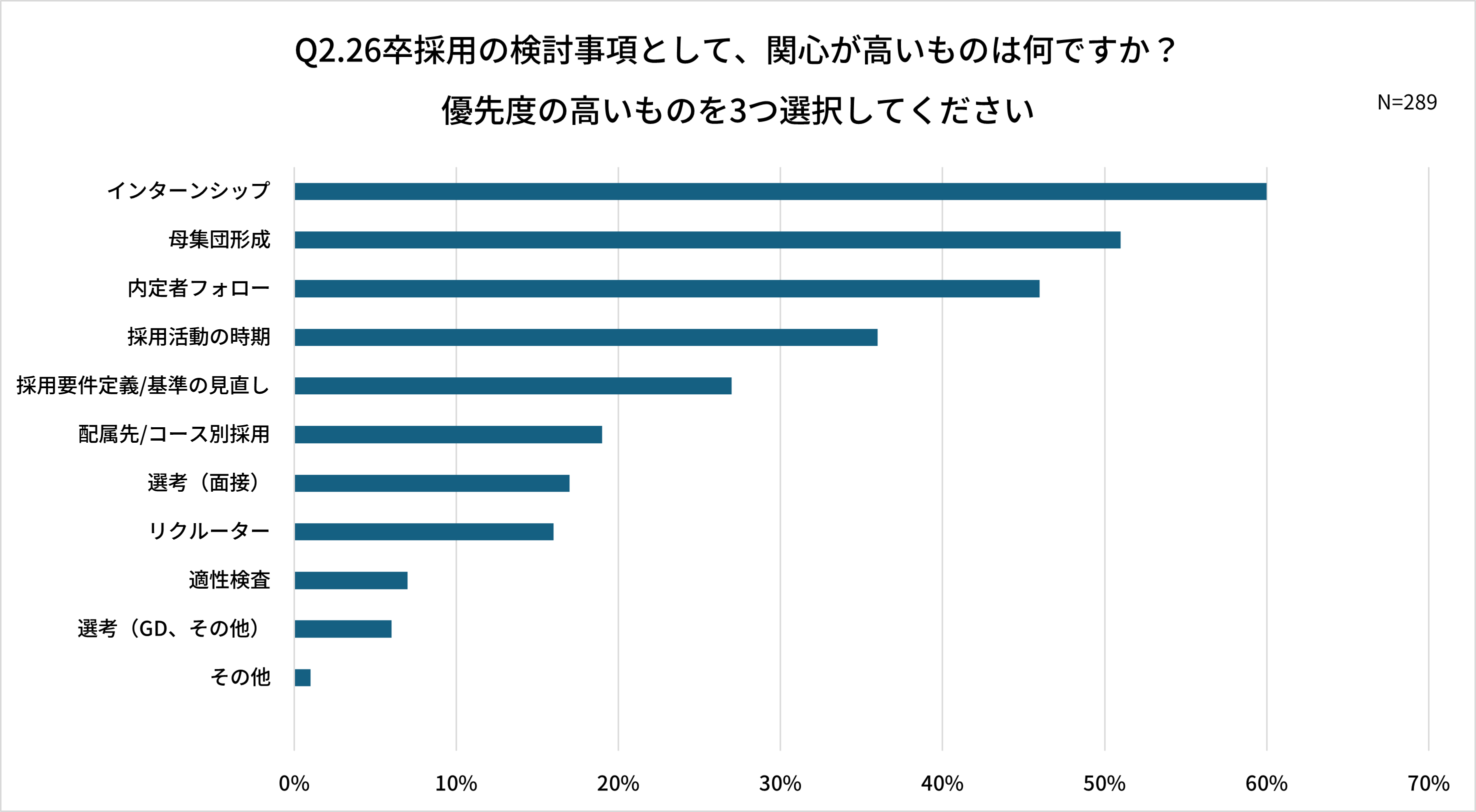

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。 毎年の新卒採用活動で自社の魅力をいかにうまく伝えるか頭を悩ませてはいませんか。インターンシップを効果的に行うことがその答えになるかもしれません。インターンシップは学生の志望度を上げるために欠かすことができない採用施策となりました。本コラムでは、インターンシップをどのように他社と差別化するか、インターンシップによってどのように学生の満足度をあげるかについてのポイントをお伝えいたします。厳しい採用競争を勝ち抜くヒントになれば幸いです。

最近の学生が就活時に求めるものは?

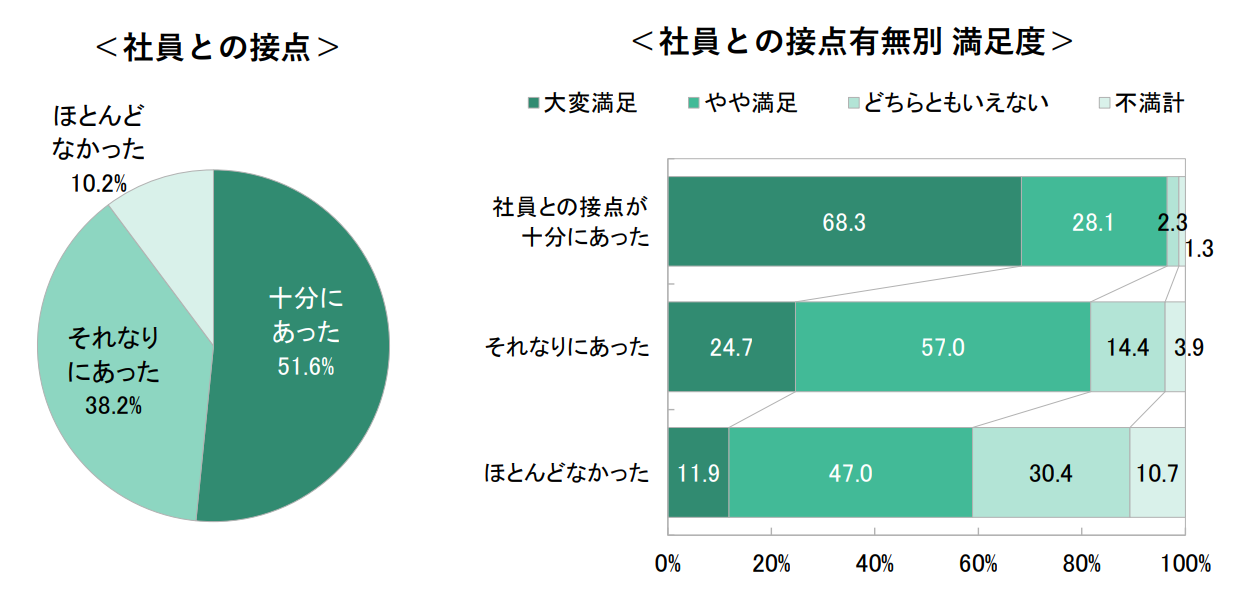

約8割の学生が参加するインターンシップ。最近の学生は企業情報を知るだけでは満足しません。どんな仕事を経験でき、何が学べるのか。その企業での経験が自分のキャリアにどんな利益をもたらすのか。獲得できるスキル、キャリアパス、ワークライフバランス、エンプロイヤビリティ、生涯賃金など自分のキャリアを考えるための情報を求めています。インターンシッププログラムでは、幅広い社員との深いコミュニケーションや模擬ではない実際の就業体験など、学生が企業や職務、社員に関するリアルな情報を得られる機会を作ることが満足度と志望意欲の向上につながります。株式会社キャリタスの調査でも、社員との接点の有無が学生の満足度に影響すると報告しています。

では、社員との接点はどのようによい影響を及ぼしているのでしょうか。

現場社員との接点があるメリットは

社員を囲む座談会、社員と一緒に行う課題や職務などがよく行われている現場社員との交流施策です。これら施策の目的は、入社後の仕事内容やキャリア観をよく理解し、自分が働く姿を鮮明にイメージしてもらうことにあります。

交流する社員として社歴の浅い若手社員を起用することをお勧めします。理由は、社員が自分の就職活動の経験をより具体的に話すことができるからです。若手社員が自社を選んだ理由や入社直後の実際の取り組みを実感を持って話すことで、学生は入社後の自分をイメージしやすくなります。

具体的な入社後のイメージを持つことができれば、不安の解消、志望意欲の向上、本選考への応募につながっていきます。

次年度の採用に向けて、インターンシップや本選考までの繋ぎ止め施策を見直される際には、若手社員含む現場社員との交流が十分に盛り込まれているか、ぜひチェックしてみてください。

日本エス・エイチ・エルでは、応募者の価値観を捉えるアセスメントなど、インターンシップでご活用いただけるツールやその活用方法の情報提供を行っています。ご関心のある方はお問い合わせください。

本コラムは、採用選考における適性検査の活用をテーマとします。適性検査の主な活用場面は選考初期のスクリーニングと面接の二つ。今回は面接での活用ポイントに絞ってご紹介します。

初期の面接で合否に悩んだ場合、合否判断の参考資料にする

書類選考と適性検査を経て行う初期の面接では、多くの応募者を選考しなくてはならないため、多くの面接官を動員する必要があります。必ずしも訓練され経験豊富な面接官だけで運営することはできないため、面接を初めて行う新任の人事担当や面接に慣れていない現場社員にも面接をやってもらうことになります。企業や仕事に対する理解度、志望動機、能力や適性のばらつきが大きい大量の応募者を面接スキルのばらつきが大きい多くの面接官で対応しなければならないのです。

面接官が明確な根拠と自信を持って合否判定できる場合はその判定を重視すべきです。しかし、合否判断に悩む場合、判定の根拠が不明確な場合は、採用担当者が判定に介入し意思決定をサポートしてください。その際に参考にする情報は今までの選考で収集してきた情報です。これら情報の中で適性検査は最も網羅的に仕事や組織への適性を捉えることができます。面接での掘り下げが不十分だった点を補填したり、特定の要件について複数の人を比較したりすることで、より深い評価が可能となります。

採用要件と照らし合わせる

自社の採用要件に合致する適性検査の尺度を見つけ、その尺度に注目してください。※自社の採用要件を定義していない場合は採用要件定義の資料をご一読ください。

採用要件に合致する適性検査の尺度得点を合否判定の参考にします。合否ラインを何点とするかは、採用方針や倍率によって異なります。一つの考え方を以下に示します。

・「良い人であれば次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値60以上(パーセンタイル84以上、標準点8以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに高いと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

・「合否判断に悩んだ応募者は次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値40以上(パーセンタイル17以上、標準点4点以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに低いとは言えないと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

汎用的なモデルを参照する

適性検査で測定される汎用的なモデルを参照することも可能です。当社の適性検査OPQは様々な企業の人材要件定義結果をもとに「マネジメント資質」「営業適性」「エンジニア適性」「管理部門への適性」等を一般モデルとして予測できます。

「自社にとっての要件」ではなく「一般的に○○職に向いている人」「一般的に幹部候補生としてのポテンシャルが高い人」という観点で適性検査を利用したい場合は、汎用モデルをお勧めします。

適性検査を面接で活用するメリット

二つのメリットがあります。妥当性と標準性です。適切に開発され、研究を重ねている適性検査には妥当性(予測力)があります。また、面接と適性検査のように複数のアセスメント手法を組み合わせると、さらに妥当性の向上が期待できます。

標準性とは母集団に対する受検者の位置を正しく把握できる性質のこと。自社の応募者と比較するだけでなく、一般集団と比較してどの水準であるかを判断できます。

今回ご紹介した活用方法はあくまでも一例です。この他にも様々な活用方法がございますので、興味のある方は無料のダウンロード資料「面接官のための適性検査読み解きハンドブック」をご覧ください。

「早期化」「長期化」で新卒採用はもはや消耗戦

3月に入り、いよいよ25卒の選考が本格化してきました。新卒採用は引き続き売り手市場が継続する見通しです。各種調査からは、企業の選考開始時期は年々早期化する一方で、目標人数に対する充足率は下降傾向にあることが示されています。人口減少や、就活に対する学生の動向の変化、有効求人倍率の上昇など、背景には様々な要因が考えられますが、いずれにせよ企業は採用目標人数の確保のため、採用活動を早期化・長期化せざるを得なくなります。

ここ数年来、新卒採用は多くの企業で消耗戦が展開されています。採用目標数がコロナ禍前の水準に戻りつつある中、従来通りの採用スキームで、期間を早期化・長期化させなければならないのですから、消耗戦になるのは間違いありません。

そこで私から一つ提案をさせて頂きたきたく、このコラムを書きました。タイトルの通り、御社も思い切って新卒採用の選考ステップを減らしてみてはいかがでしょうか。

選考ステップを減らすことによるメリット

新卒採用が消耗戦の様相を呈しているのは、従来通りの採用スキーム(選考ステップ、採用人数)のまま、選考時期が早期化・長期化していることが要因です。早期化・長期化の潮流は1社だけの力ではどうにもなりませんが、採用スキームは各社各様ですから、まず取り組むべきはここの見直しということになるでしょう。早期化・長期化に割かれる工数の分だけ選考ステップを減らし、トータルでの工数を最適化する――。これが「選考ステップを減らしましょう」というご提案の要旨です。

また、選考ステップの削減は、企業側の工数削減のみならず、応募者の満足度向上にも寄与します。Thinkings株式会社が24卒学生に対して実施した調査では、選考参加意欲が下がった要因として、「選考ステップが多い」が、「面接官の態度が悪い」「企業の評判が悪い」といった項目を押さえてダントツの1位となっています 。1

選考ステップが多いことで応募者の選考参加意欲が下がり、途中離脱に拍車をかけ、採用目標人数はますます遠ざかります。

選考ステップを見直す際の要点

新卒採用の選考はおおむね下記のようなステップで構成されています。「エントリー」⇒「エントリーシート・適性検査」⇒「一次選考」⇒「二次選考」⇒「最終選考」⇒「内定」

具体的にこの選考ステップのどこを減らせばよいか。結論から言うとどこでも良いのです。肝心なのは選考ステップを通じて、「いつ」「何を」「どのように」見極めるかをはっきりさせた上で取捨選択に臨むことです。

例えばA社では、自社の求める人物像が「リーダーシップのある人物」だったとします。この要件に合致するかを、一連の選考ステップの中で「いつ」「何を」「どのように」見極めるか整理し、選考を合理化して、工数を削減することができます。

まず、「リーダーシップ」の具体的な定義とレベル感を整理します。採用要件定義により、「何を」見極めるかをクリアにすることが可能です。

検討の結果、自社の求める「リーダーシップ」とは、「積極的にコミュニケーションが取れ、他者への説得行動が得意で、実際にそのような経験のある人物」であると合意がとれました。

これに基づき、選考ステップを通じて、

➀ コミュニケーション力がある

➁ 説得力をもって物事を説明できる

③ リーダーシップを発揮した経験がある

の3点を確認します。

次に、これらの確認項目を「いつ」「どのように」に評価するか決定します。

まず、エントリーシートでリーダーシップを発揮したエピソードを書いてもらい、適性検査では、本人の性格傾向から、➀、➁の行動特性を確認することとしました。

1次選考では、グループディスカッションを実施し、➀、➁の実行動を観察します。

2次選考では、1時間の面接を通じて、エントリーシートに書いてもらった③の経験を掘り下げることとします。またこの際の受け答えを通じて、➀、➁についても評価を実施します。

以上をもって見極めたい事項を十分に確認できることが判ったため、最終選考のステップは不要と判断し、ステップを1回分減らすことができました。

おわりに

脈々と受け継がれてきた自社の選考ステップも、その実態を改めて見直してみると、同じ内容が重複していたり、求める人物像の見極めに寄与しない要素が含まれていたということはよくあることです。見直しの結果、選考ステップを減らさない、という結論に至ったとしても十分な成果です。これまであまり整理がされていなかったものを再整理し、一つ一つに意味づけを行えば、工数負荷に応じた支援も引き出しやすくなるかもしれません。

「いつ」「何を」「どのように」見極めるか。ぜひ一度、この観点で選考ステップを整理してみてください。もちろん、必要とあればいつでも私達がお手伝いいたします。

思い切って選考ステップを減らしましょう。

1 Thinkings株式会社. 24卒就活生の選考に関する意識調査レポート.https://hr.sonar-ats.jp/24research_wp p.3( 2024.3.8参照 ) 新入社員にとって、初期配属直後は環境や業務に慣れることで手一杯になります。しかし、数か月も経過すると多くが配属先に慣れ、自身を振り返る余裕も出てきます。

このタイミングで新入社員自身の強み・弱みを振り返ることで、今後の成長を見据えた人材育成を行うことができます。

今回は振り返りの重要性と、そこにアセスメントを取り入れる効果についてご紹介します。

新入社員を蝕むリアリティ・ショック

新入社員の戦力化と早期離職防止は企業にとって重要課題です。それらを阻害する要因のひとつが、入社前後に抱いた本人の認識ギャップによるリアリティ・ショックです。入社前に思い描いていた想像とは異なる現状に、こんなはずじゃなかったと思ってしまうのです。この認識ギャップの多くは、入社前に持っていた期待の裏切りとして現れます。期待の裏切りは大きく2種類あります。

①自分に対する期待の裏切り

入社前に「自分はきっとこのくらいできるはずだ」と描いていたイメージが、業務でままならない経験を重ねることで打ち砕かれてしまうことを指します。社会人としての力不足を痛感してしまうのです。

②業務に対する期待の裏切り

「今の業務では自分の持ち味が活かせない。他に自分が輝ける場所や業務があるのでは」と感じてしまうことを指します。この業務内容では役不足だと感じてしまうのです。

程度の差こそあれ、こういった認識ギャップを持ってしまう新入社員は多いです。

このギャップをポジティブなエネルギーに変換できる場合は問題ありません。しかしネガティブに感じ続けてしまうと、業務に対するモチベーションの大幅な低下を招き、最悪の場合は早期離職に繋がってしまいます。

認識ギャップを和らげる方法

認識ギャップを和らげるためには、現職で本人が活躍するイメージと、現状との間を埋めるサポートをする必要があります。自分の力不足で苦しんでいる社員には、苦手を補い得意を伸ばしていくために具体的な行動に落とし込んでいきます。また業務に対する役不足を感じている社員には、現在の業務で自分の特徴をより活かせる行動を検討していきます。

多くの企業が、新入社員に対して初期配属先での戦力化を求めます。本人の特徴を現職で最大限に活用できるように、行動指針を本人と一緒に作り上げていく必要があるのです。

そのためのステップは3つです。

ステップ1:本人の特徴を棚卸しする

ステップ2:現職で本人が目指せる活躍像を描き、現状との差を埋めるためのアクションプランを作る

ステップ3:周囲のサポートのもと、本人が実行する

現状が正確に把握できていないまま未来図を描いても、うまく機能しません。現職での経験によって自分や業務についてある程度分かってきたタイミングで、自分自身がもつ特徴の棚卸しをすることが重要です。

特徴の棚卸しにアセスメントを取り入れる効果

本人の特徴を知るためには、「資格」「経験」「知識」「スキル」「ポテンシャル」などの情報が参考になります。中でも資格や経験などはその有無が明確です。しかしポテンシャルは他の情報よりも曖昧になりがちで、自分でも言語化しにくい情報となります。アセスメント結果は、ポテンシャルの棚卸しの補助情報となります。

特徴の棚卸しにパーソナリティ検査OPQを取り入れると、3つの効果が期待できます。

①自己認識が結果に表れるため、本人が結果を受け入れやすくなる

②結果が数値で表示されるため、レベル感のイメージが付きやすくなる

③尺度の定義が表示されるため、本人と支援担当者との間で認識をすり合わせやすくなる

ポテンシャル、つまり本人が持つ潜在的な強み・弱みを明確化すると、それらと現職での活躍像を結びつけるために、今後意識すべきことが明確化されていきます。例えば「自分は人あたりの良さで可愛がられるような営業にはなれないけれど、ロジックで説得できる営業を目指していくぞ!」など、自分の特徴をふまえた行動指針が具体化します。

そして行動指針が明確になると、現職の業務に対するモチベーションが向上します。さらに、ただ闇雲に本人の試行錯誤に任せているよりも、早期に戦力化する効果も期待できます。

まさに皆様の重要課題である、新入社員の早期戦力化と、早期の離職防止に繋がる効果が期待できるのです。

はじめに

統計分析は以前に比べてかなり身近なものになりました。無料の統計ツールが広く利用されるようになり、数値データを入れれば簡単に分析結果が得られるようになった時代だからこそ、改めて「何のための分析なのか」を考えることが必要なのです。「何を知りたいのか」を明確にする

「今年の内定者はなんだか例年と印象が違う」そう感じたとき、手元にパーソナリティテストの受検結果があればそれを分析することで、その印象が正しいかを検証できます。

しかし、その検証方法は、「何を知りたいのか」によって変わってきます。

①どこが違うのか知りたい → 例年の内定者との比較

②なぜ違ったのか知りたい

・広報を変えたから? → 例年の応募者と今年の応募者の比較、今年の応募者の応募経路別比較

・各選考の評価基準を変えたから? → 各選考の合格者と不合格者の比較

・面接官にきちんと評価基準は伝わっていたのか? → 面接官ごとの合格者と不合格者の比較

・今まで内定していたような人は辞退してしまったのか? → 辞退者の傾向分析

このように、「何を知りたいのか」によって、「どういう集団に対して」「どのような分析手法を用いるのか」が異なってきます。意味のある分析結果を得るためには、「何を知りたいのか」を意識することが重要です。

「何のために知りたいのか、それを知ってどうするのか」を考える

もう一つ考えておきたいことに、「何のために知りたいのか」「それを知ってどうするのか」があります。つまり、得られた分析結果をどう運用するのかです。運用に落とし込めない分析を行ってもあまり意味がありません。事前に、その分析で結果が得られたらどうするのかをある程度考えておくことも重要です。例えば以下の選考フローを考えてみます。内定者の傾向を明らかにして、一次面接よりも前にその傾向に基づいて絞り込むことを目的に分析します。

エントリーシート→適性テスト(知的能力・パーソナリティ)→一次面接→グループディスカッション(GD)→二次面接→最終面接

内定者の傾向を指標化しようと、統計ツールと手元のデータを駆使して(重回帰分析などで)指標化を試みます。なかなか良い指標にならず、悪戦苦闘しながらやっとのことで数値的に良い指標ができました。

しかし、その指標を算出するために「知的能力テスト結果」「パーソナリティテスト結果」「GD評価」が必要だった場合、その指標で一次面接よりも前にスクリーニングを行うことはできません。その時点では学生の「GD評価」が無く、指標を算出できないためです。

このように、数値的に良い指標を作成しようとするうちに、実際には運用できないものになってしまうこともあります。

ただ、この指標も、GD選考を一次面接よりも前に実施するように選考フローを変えることができれば活用可能です。選考フローの変更も視野に入れられるのかなど、分析を行うときには「その結果をどう使うのか」も意識すると、意味のある分析ができます。

「意味のある」統計分析を行うために

冒頭で述べたように、様々なツールが開発され手元で簡単に統計分析を行うことができるようになりました。データを入れさえすれば何かしらの結果が得られます。簡単に結果が得られるからこそ、苦労して取得したデータがあると、せっかくだからとあれやこれや分析をしたくなってしまいます。あれやこれや分析をすること自体は問題ありません。しかし、何のために行う分析なのか、得られた結果をどう運用に落とし込むのかを事前に考えておかないと、ただ分析しただけで終わってしまいます。

簡単に結果が得られる世の中だからこそ、事前に分析の目的を明確にしておくことが大切なのです。

「何を知りたいのか」「何のために知りたいのか」が明確であっても、それをどうやって分析項目に落とし込めば良いかわからないということも出てくると思います。その際は是非当社へご相談ください。